3.《不懂就要问》课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.《不懂就要问》课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1007.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-15 15:05:43 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

小学语文三年级上册

不懂就要问

一、认识并读写课文生字,读准字音,认清字形,理解由生字组成的新词。

二、正确、流利、有感情地朗读课文,并划分自然段。

三、理解为什么孙中山宁可冒着挨批评的危险,也要提出自己不懂的问题。

学习目标:

想一想:

认真阅读课文,说一说为什么孙中山宁可冒着挨批评的危险,也一定要提出自己不懂的问题。

孙中山(1866—1925),名文,字载之,号日新,化名中山樵,常以中山为名。生于广东省香山县,中国近代民族民主主义革命的开拓者,中华民国和中国国民党缔造者,三民主义的倡导者,创立《五权宪法》。1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。

著有《建国方略》《建国大纲》《三民主义》等。

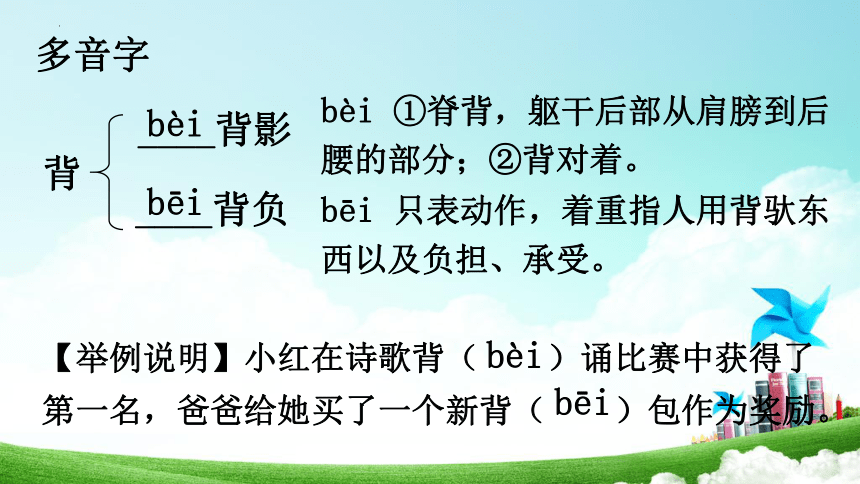

____背影

____背负

背

bèi

bēi

bèi ①脊背,躯干后部从肩膀到后腰的部分;②背对着。

bēi 只表动作,着重指人用背驮东西以及负担、承受。

多音字

【举例说明】小红在诗歌背( )诵比赛中获得了第一名,爸爸给她买了一个新背( )包作为奖励。

bèi

bēi

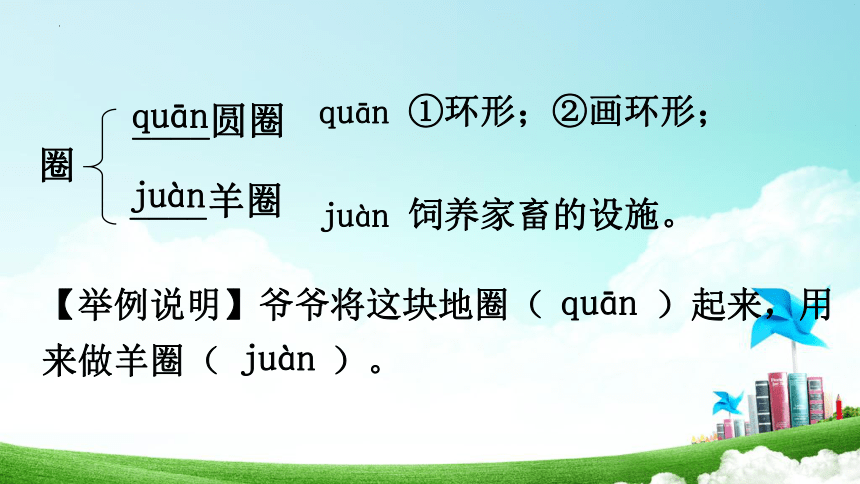

____圆圈

____羊圈

圈

quān

juàn

quān ①环形;②画环形;

juàn 饲养家畜的设施。

【举例说明】爷爷将这块地圈( )起来,用来做羊圈( )。

quān

juàn

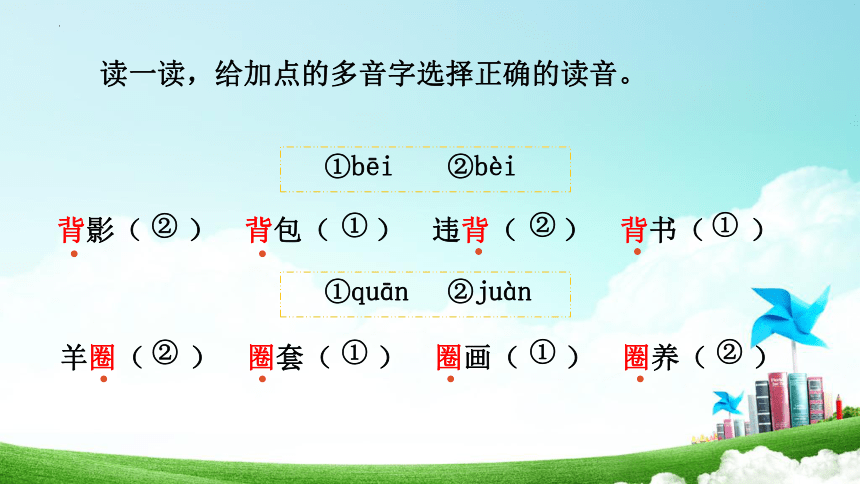

读一读,给加点的多音字选择正确的读音。

①bēi

②bèi

背影( ) 背包( ) 违背( ) 背书( )

①quān

②juàn

羊圈( ) 圈套( ) 圈画( ) 圈养( )

②

①

②

①

②

①

①

②

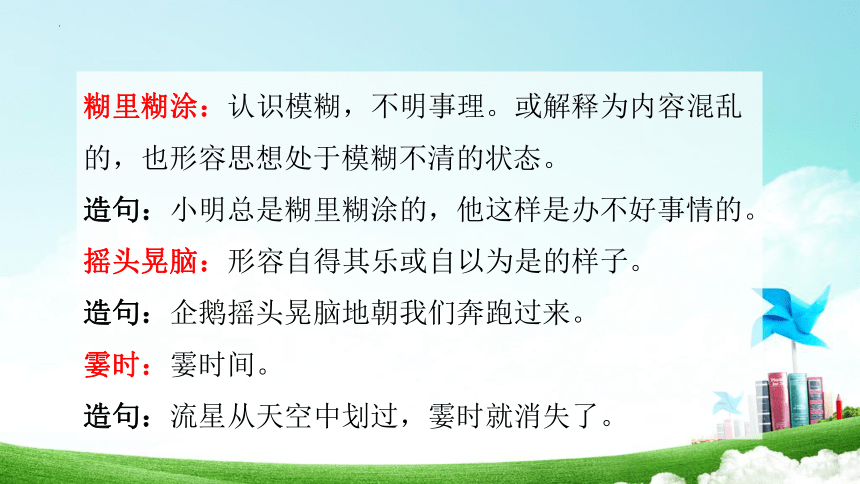

糊里糊涂:认识模糊,不明事理。或解释为内容混乱的,也形容思想处于模糊不清的状态。

造句:小明总是糊里糊涂的,他这样是办不好事情的。

摇头晃脑:形容自得其乐或自以为是的样子。

造句:企鹅摇头晃脑地朝我们奔跑过来。

霎时:霎时间。

造句:流星从天空中划过,霎时就消失了。

学词

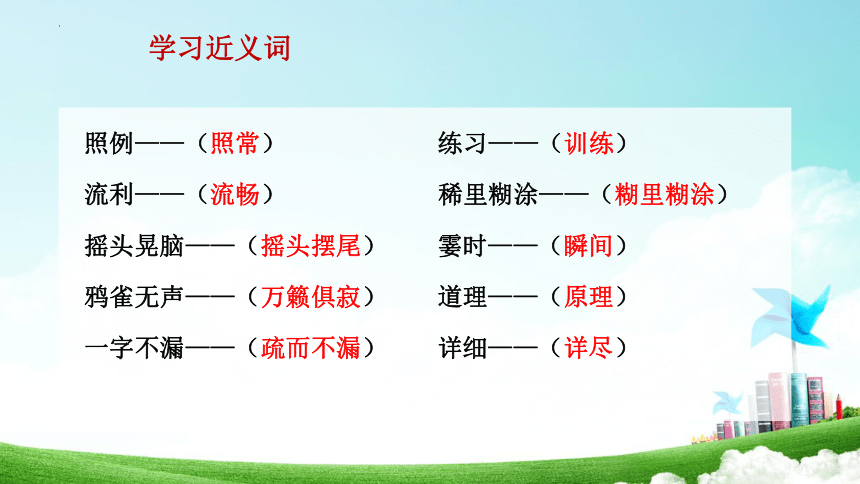

照例——(照常) 练习——(训练)

流利——(流畅) 稀里糊涂——(糊里糊涂)

摇头晃脑——(摇头摆尾) 霎时——(瞬间)

鸦雀无声——(万籁俱寂) 道理——(原理)

一字不漏——(疏而不漏) 详细——(详尽)

认识反义词

流利——(结巴) 稀里糊涂——(明明白白)

详细——(粗略) 摇头晃脑——(正襟危坐)

认真——(草率) 鸦雀无声——(人声鼎沸)

流利——(结巴) 一字不漏——(漏洞百出)

先生:

相当于我们现在的老师。

私塾:

指旧时家庭、宗族或教师自己设立的教学处所。

戒尺:

旧时私塾先生惩罚学生使用的木板。

阅读课文

阅读课文第2、3自然段,尝试回答下面问题。

“流利”、在课文里是要说明什么的?

孙中山是怎样对待学习的?

面对先生的提问为什么要“鼓起勇气”?

面对先生请求时用了礼貌用语说明了什么?

读一读 ,想想课文讲了一件什么事,把有新鲜感的词句画下来。

要求:

课文可以读得粗略一些,了解课文大意就行。

如果有个别的字词不认识或者词语不理解,也没有关系。

课文解读

1.认真阅读课文,想一想:你从什么地方可以看出孙中山勤学好问?

从下面两句话可以看出:孙中山笑了笑,说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。”

结合课文,说一说“照例”“流利”“壮着胆子”等词语说明了什么?

这些词语描写说明孙中山读书认真,学业完成得非常出色,表达了他不满足已取得的成绩,想要进一步要求理解课文意思的愿望。

1、对老师和同学们反应的描写,属于侧面描写。

作用是:为了突出了孙中山对待学习的认真、执著的态度。

当孙中山提出问题以后,对先生和同学们的反应属于什么描写?起到什么作用?

先生拿着戒尺,走到孙中山跟前,厉声问道:“你会背了吗?”

私塾先生非常严厉,却打破习惯把书中的道理讲给同学们听,可见先生教书非常认真,孙中山学习态度也很认真。

这样糊里糊涂地背,有什么用呢?

私塾先生非常严厉,孙中山还要壮着胆子问先生,说明孙中山求知的决心非常大,非常喜欢学习。

孙中山在那种棍棒教育的环境下,还敢于提问,你可以体会到什么?

可以体会到孙中山宁愿挨打也要弄清道理、勤学好问的可贵精神。

读一读,关于不懂就问的名言

不学不成,不问不知。

——[汉]王充

敏而好学,不耻下问。

——[春秋]孔子

读书好问,一问不得,不妨再问。

——[清]郑燮

有教养的头脑的第一个标志就是善于提问。

——[俄]普列汉诺夫

课后练习

一、把今天新认识的字词读给父母听听。

二、自由组合,三人为一组练习角色朗读。

同学们,通过本节课的学习,你们有什么收获吗?

课文总结

这篇课文记叙了孙中山小时候在私塾里读书,为了弄懂书里的意思而大胆向先生提出问题的故事。

结束啦,再见!

小学语文三年级上册

不懂就要问

一、认识并读写课文生字,读准字音,认清字形,理解由生字组成的新词。

二、正确、流利、有感情地朗读课文,并划分自然段。

三、理解为什么孙中山宁可冒着挨批评的危险,也要提出自己不懂的问题。

学习目标:

想一想:

认真阅读课文,说一说为什么孙中山宁可冒着挨批评的危险,也一定要提出自己不懂的问题。

孙中山(1866—1925),名文,字载之,号日新,化名中山樵,常以中山为名。生于广东省香山县,中国近代民族民主主义革命的开拓者,中华民国和中国国民党缔造者,三民主义的倡导者,创立《五权宪法》。1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。

著有《建国方略》《建国大纲》《三民主义》等。

____背影

____背负

背

bèi

bēi

bèi ①脊背,躯干后部从肩膀到后腰的部分;②背对着。

bēi 只表动作,着重指人用背驮东西以及负担、承受。

多音字

【举例说明】小红在诗歌背( )诵比赛中获得了第一名,爸爸给她买了一个新背( )包作为奖励。

bèi

bēi

____圆圈

____羊圈

圈

quān

juàn

quān ①环形;②画环形;

juàn 饲养家畜的设施。

【举例说明】爷爷将这块地圈( )起来,用来做羊圈( )。

quān

juàn

读一读,给加点的多音字选择正确的读音。

①bēi

②bèi

背影( ) 背包( ) 违背( ) 背书( )

①quān

②juàn

羊圈( ) 圈套( ) 圈画( ) 圈养( )

②

①

②

①

②

①

①

②

糊里糊涂:认识模糊,不明事理。或解释为内容混乱的,也形容思想处于模糊不清的状态。

造句:小明总是糊里糊涂的,他这样是办不好事情的。

摇头晃脑:形容自得其乐或自以为是的样子。

造句:企鹅摇头晃脑地朝我们奔跑过来。

霎时:霎时间。

造句:流星从天空中划过,霎时就消失了。

学词

照例——(照常) 练习——(训练)

流利——(流畅) 稀里糊涂——(糊里糊涂)

摇头晃脑——(摇头摆尾) 霎时——(瞬间)

鸦雀无声——(万籁俱寂) 道理——(原理)

一字不漏——(疏而不漏) 详细——(详尽)

认识反义词

流利——(结巴) 稀里糊涂——(明明白白)

详细——(粗略) 摇头晃脑——(正襟危坐)

认真——(草率) 鸦雀无声——(人声鼎沸)

流利——(结巴) 一字不漏——(漏洞百出)

先生:

相当于我们现在的老师。

私塾:

指旧时家庭、宗族或教师自己设立的教学处所。

戒尺:

旧时私塾先生惩罚学生使用的木板。

阅读课文

阅读课文第2、3自然段,尝试回答下面问题。

“流利”、在课文里是要说明什么的?

孙中山是怎样对待学习的?

面对先生的提问为什么要“鼓起勇气”?

面对先生请求时用了礼貌用语说明了什么?

读一读 ,想想课文讲了一件什么事,把有新鲜感的词句画下来。

要求:

课文可以读得粗略一些,了解课文大意就行。

如果有个别的字词不认识或者词语不理解,也没有关系。

课文解读

1.认真阅读课文,想一想:你从什么地方可以看出孙中山勤学好问?

从下面两句话可以看出:孙中山笑了笑,说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。”

结合课文,说一说“照例”“流利”“壮着胆子”等词语说明了什么?

这些词语描写说明孙中山读书认真,学业完成得非常出色,表达了他不满足已取得的成绩,想要进一步要求理解课文意思的愿望。

1、对老师和同学们反应的描写,属于侧面描写。

作用是:为了突出了孙中山对待学习的认真、执著的态度。

当孙中山提出问题以后,对先生和同学们的反应属于什么描写?起到什么作用?

先生拿着戒尺,走到孙中山跟前,厉声问道:“你会背了吗?”

私塾先生非常严厉,却打破习惯把书中的道理讲给同学们听,可见先生教书非常认真,孙中山学习态度也很认真。

这样糊里糊涂地背,有什么用呢?

私塾先生非常严厉,孙中山还要壮着胆子问先生,说明孙中山求知的决心非常大,非常喜欢学习。

孙中山在那种棍棒教育的环境下,还敢于提问,你可以体会到什么?

可以体会到孙中山宁愿挨打也要弄清道理、勤学好问的可贵精神。

读一读,关于不懂就问的名言

不学不成,不问不知。

——[汉]王充

敏而好学,不耻下问。

——[春秋]孔子

读书好问,一问不得,不妨再问。

——[清]郑燮

有教养的头脑的第一个标志就是善于提问。

——[俄]普列汉诺夫

课后练习

一、把今天新认识的字词读给父母听听。

二、自由组合,三人为一组练习角色朗读。

同学们,通过本节课的学习,你们有什么收获吗?

课文总结

这篇课文记叙了孙中山小时候在私塾里读书,为了弄懂书里的意思而大胆向先生提出问题的故事。

结束啦,再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地