第7讲 百家争鸣和汉代儒学(一) 课件2024届高三人民版历史一轮复习(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7讲 百家争鸣和汉代儒学(一) 课件2024届高三人民版历史一轮复习(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 315.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 15:35:33 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

课前复习

课前复习

1.写出古代中国的经济政策。

2.写出中国资本主义萌芽产生的时间、地点、行业和特征以及缓慢发展的根本原因。

1.写出古代中国的经济政策。

2.写出中国资本主义萌芽产生的时间、地点、行业和特征以及缓慢发展的根本原因。

经济政策:①重农抑商;②工商业管理政策;③海禁政策;④闭关锁国政策。

时间:明朝中后期。地点:江南。行业:丝织业。

特征:雇佣关系。

根本原因:封建制度。

专题三 中国传统主流思想的演变

[阶段特征]

本专题围绕古代中国的思想、科技及文学艺术的发展,主要从儒家思想的演变以及科技、文学、书法、绘画和戏剧的发展过程来叙述。

线索一:中国传统文化主流思想的演变

中国古代思想在经历了春秋战国时期的“百家争鸣”后,汉代确立了儒家思想的独尊地位,经过历代儒学家们的改造,儒家思想成为中国传统文化的主流思想。宋明时期,儒家思想吸收了佛、道思想,发展到更具理论化和思辨化的理学阶段,开创了儒学的新时代。明清之际,一些进步思想家对儒学的批判继承,使儒学出现了活跃的局面,对后世影响深远。

线索二:古代中国的科学技术与文学艺术

中国古代科技长期领先世界,具有极强的实用性,对人类文明的发展和进步贡献显著。中国古代艺术源远流长,随着商品经济发展和市民队伍的壮大,文学艺术逐渐走向平民化、世俗化。

专题三 中国传统主流思想的演变

课标要求

1.知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;

2.了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。知道汉代儒学成为正统思想的史实。

第7讲 百家争鸣和汉代儒学(一)

知识再学习

一、春秋战国时期的百家争鸣

(一)孔子和早期儒学

1.孔子的主张

(1)主张:政治思想:①提出“仁”和“礼”的学说(“仁”是主观道德修养,“礼”是客观制度规范,)主张德治;②注重政治和人事,对鬼神敬而远之。

思想教育:开创私人讲学之风,主张“有教无类”,主张人的全面发展。

(2)历史影响:孔子是儒家学派创始人,《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》是儒学的“六经”。

一、春秋战国时期的百家争鸣

2.孟子

(1)继承了孔子的学说,提出仁、义、礼、智四种道德规范。

(2)发挥孔子的“德治”思想,提倡“仁政”学说,并提出“君轻民贵”的原则,成为中国早期民本思想的基础。

3.荀子

(1)强调“天行有常”,指出人道有为。

(2)提出“制天命而用之”的思想。

(3)认为学习的最高目标是把握“礼”。

地位:广泛吸收各家思想的精华,丰富早期儒家思想的内容。

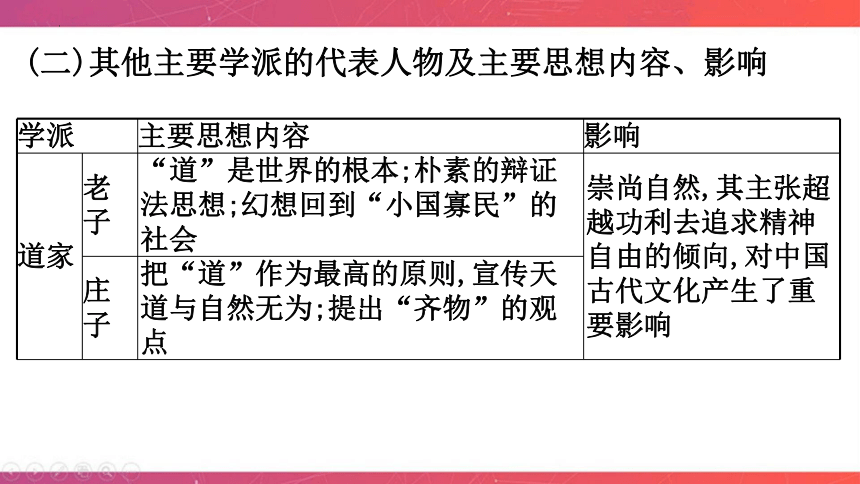

(二)其他主要学派的代表人物及主要思想内容、影响

学派 主要思想内容 影响

道家 老子 “道”是世界的根本;朴素的辩证法思想;幻想回到“小国寡民”的社会 崇尚自然,其主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响

庄子 把“道”作为最高的原则,宣传天道与自然无为;提出“齐物”的观点

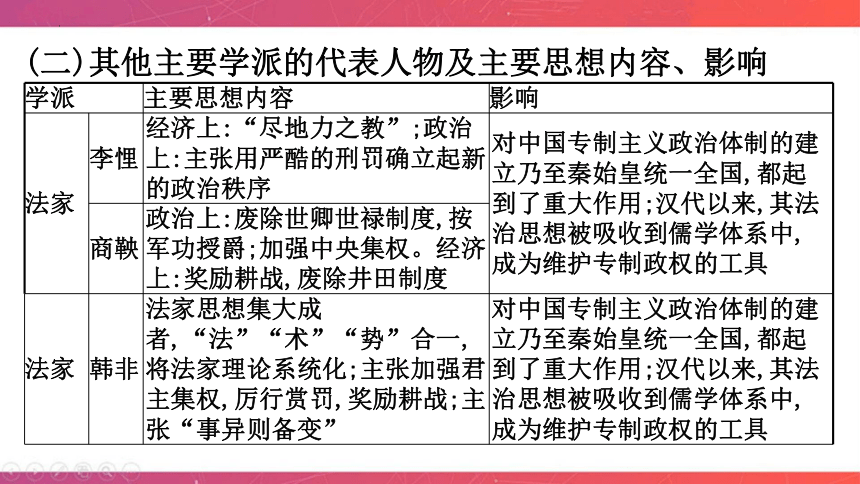

学派 主要思想内容 影响

法家 李悝 经济上:“尽地力之教”;政治上:主张用严酷的刑罚确立起新的政治秩序 对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,都起到了重大作用;汉代以来,其法治思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具

商鞅 政治上:废除世卿世禄制度,按军功授爵;加强中央集权。经济上:奖励耕战,废除井田制度

法家 韩非 法家思想集大成者,“法”“术”“势”合一,将法家理论系统化;主张加强君主集权,厉行赏罚,奖励耕战;主张“事异则备变” 对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,都起到了重大作用;汉代以来,其法治思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具

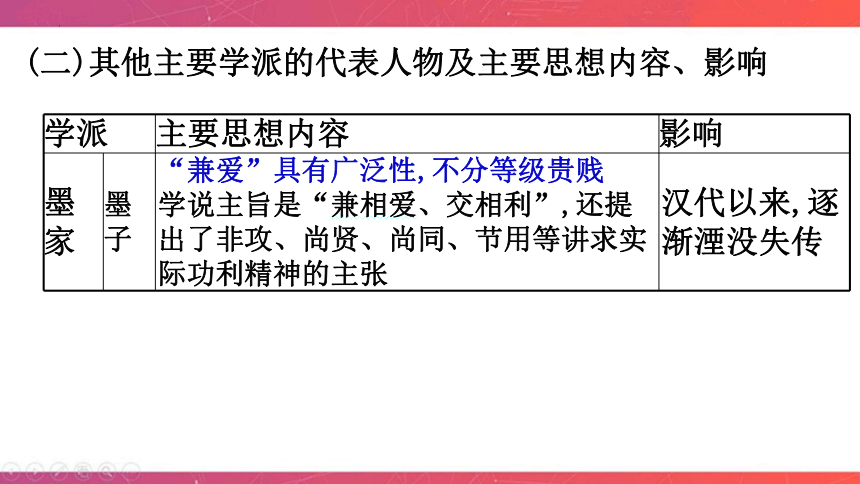

(二)其他主要学派的代表人物及主要思想内容、影响

(二)其他主要学派的代表人物及主要思想内容、影响

学派 主要思想内容 影响

墨家 墨子 “兼爱”具有广泛性,不分等级贵贱 学说主旨是“兼相爱、交相利”,还提出了非攻、尚贤、尚同、节用等讲求实际功利精神的主张 汉代以来,逐渐湮没失传

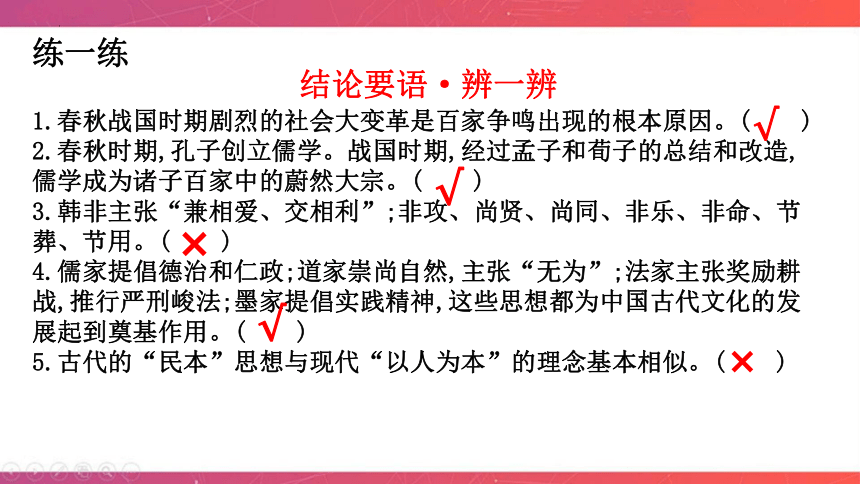

练一练

结论要语·辨一辨

1.春秋战国时期剧烈的社会大变革是百家争鸣出现的根本原因。( )

2.春秋时期,孔子创立儒学。战国时期,经过孟子和荀子的总结和改造,儒学成为诸子百家中的蔚然大宗。( )

3.韩非主张“兼相爱、交相利”;非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用。( )

4.儒家提倡德治和仁政;道家崇尚自然,主张“无为”;法家主张奖励耕战,推行严刑峻法;墨家提倡实践精神,这些思想都为中国古代文化的发展起到奠基作用。( )

5.古代的“民本”思想与现代“以人为本”的理念基本相似。( )

√

√

×

√

×

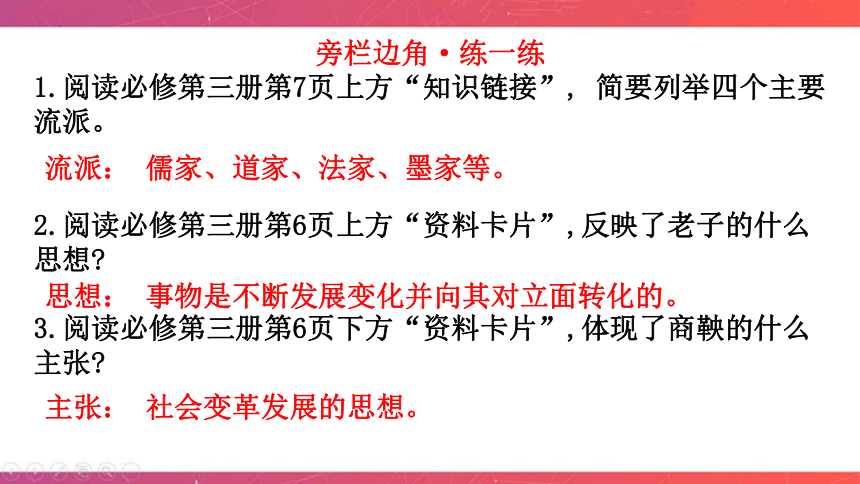

旁栏边角·练一练

1.阅读必修第三册第7页上方“知识链接”, 简要列举四个主要流派。

2.阅读必修第三册第6页上方“资料卡片”,反映了老子的什么思想

3.阅读必修第三册第6页下方“资料卡片”,体现了商鞅的什么主张

流派: 儒家、道家、法家、墨家等。

思想: 事物是不断发展变化并向其对立面转化的。

主张: 社会变革发展的思想。

重难点解析

新教材学习

各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。士人周游列国,颇受重用。他们的活跃推动了学术文化的繁荣。当时出现众多学说、学派,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

问题探究

材料一 春秋战国时期空前的战乱动荡和社会变革为各个阶层的思想家们发表自己的主张、阐释自己的学说提供了空前的历史舞台。

材料二 他们从不同的角度著书立说,相互论辩又相互影响,有力地促进了学术文化的繁荣。诸子的理论虽然各成一家,但在其学说的立足点及关注对象方面又有趋同之处,如在其学说中体现出来的入世精神及对于基本伦理、哲学问题的关注,等等。

【思考】

(1)根据材料一,指出百家争鸣局面出现的背景。

(2)根据材料二,说明百家争鸣的特点和影响。

背景:百家争鸣局面是社会大变革、大动荡的产物。

特点:不同学派之间既相互批驳又相互吸收,各成一家,但又具有相通性。

影响:共同促进了中国古代思想文化的繁荣,成为后世中华思想文化的源头活水。

史观史论

1.唯物史观——百家争鸣局面的出现与社会变革的关系

春秋战国时期是分封制崩溃、封建制确立的大变革时期。礼崩乐坏、空前的战乱动荡和社会变革为各个阶层的思想家们发表自己的主张、阐释自己的学说提供了广阔的历史舞台,百家争鸣的局面是剧烈的社会变革与阶级变动在意识形态领域的反映。

2.历史解释——百家争鸣的历史影响

(1)百家争鸣奠定了中国整个封建时代文化的基础。儒家的政治思想和道德准则、道家的哲学思想、法家的变革精神共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

(2)在百家争鸣过程中,各家学派相互取长补短,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

(3)百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

(4)形成的思想传播到邻国及西方,对世界文明的发展起到重大的推动作用。

殊途同归——诸子百家的思想主张

问题探究

材料一 荀子认为:君者,民之原也,原清则流清,原浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。韩非认为:君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力。墨子认为:视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。

材料二 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。墨者俭而难遵,是以其事不可遍循,然其强本节用,不可废也。法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣。

——(汉)司马迁《史记》

(1)根据材料一,指出儒、法、墨三家的思想主张。

(2)材料二中司马迁是如何评价三家思想的

主张:儒家的“仁政”思想;法家的严刑峻法治理国家的思想;墨家的“兼爱”思想。

评价:①儒家思想有利于维护统治秩序;②墨家思想有利于“强本节用”;③法家思想有利于“正君臣上下之分”。

3.历史解释——中国古代的三种治国思想

4.儒家的仁爱与墨家的兼爱

二者的范围不同,儒家的仁爱范围狭窄,且主张“克己复礼为仁”,仍然讲究阶级性;墨家的“兼爱”具有广泛性,不分等级贵贱。前者代表了统治阶级的利益,后者代表了平民百姓的利益。

4.历史价值观——诸子百家思想的现实价值

(1)儒家的“仁政”“有教无类”等思想:具有和谐意识,对于调节人际关系、稳定社会秩序具有积极作用,对今天倡导的人本理念具有借鉴意义;孔子等人的教育思想为今天推行全民教育、素质教育提供了重要理论依据。

(2)道家的“无为”思想:主张顺应自然,对于增强环保意识,促进社会的可持续发展具有现实价值;道家思想构成了中国传统思想的哲学基础。

(3)法家的法治、变革思想:对于当今中国的法制建设具有借鉴意义;法家的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革变法的理论武器。

(4)墨家的“兼爱”“非攻”“尚贤”思想:成为今天平等博爱、热爱和平、尊重人才的重要思想来源。

5.诸子百家中相互对立的观点

(1)在治国上:儒家主张“仁政”“德治”,反对严刑峻法;法家主张法治,强调严刑峻法;道家主张“无为而治”。

(2)在人性上:孟子主张“性本善”,而荀子主张“性本恶”。

(3)在处理人与自然的关系上:荀子主张“制天命”,人定胜天;而庄子主张“顺其自然”。

(4)在人生态度上:儒家主张积极入世,强调社会责任;道家则主张“逍遥”的人生态度,主张避世,强调“超脱”。

(5)在看待社会成员的关系上:墨家主张“兼爱”“非攻”;儒家主张尊卑有序。

高考链接

1.(2022·全国Ⅱ卷·24·诸子百家)汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子

C.韩非 D.墨子

解析:“天下太和,百姓无事”“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食”体现了无为而治的特点,这符合老子无为的思想,B项正确;孔子主张仁和礼,韩非主张法治,墨子主张兼爱非攻,都与“凿井而饮,耕地而食”不符,排除A、C、D三项。

B

2.(2022·湖南卷·1·百家争鸣)儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一 B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治 D.导致了各诸侯国之间的矛盾

解析:根据材料,可知春秋战国时期兴起了儒家、墨家、道家和法家思想,这些思想在一定范围内得到了传播,这是私学产生和发展的表现,冲击了原有的“学在官府”的局面,冲击了贵族政治,C项正确,排除B项;多个思想流派的出现和多家思想的传播实际上不利于政治的统一,排除A项;这种局面是诸侯国之间矛盾尖锐的结果,而不是导致诸侯国之间矛盾的原因,排除D项。

C

3.(2020山东卷,1)战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是( )

A.中央集权政治的准则 B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范 D.维护等级秩序的工具

答案 D

解析 本题考查“百家争鸣” 。题干材料分别列举了孟子与韩非关于“义”的主张,共同点是都认为“义”体现了君臣“上下”关系,起到维护等级秩序的作用,故D项正确。材料论证的是君臣关系,不是中央与地方的关系,中央集权不符合题意,故A项错误;材料涉及的是君臣等级秩序而不是道德要求,故B项错误;“义”更多地体现的是上级对下级的要求,并非局限于统治阶层,故C项错误。

4.(2020江苏卷,2)墨子提出治理天下应当像大禹那样“使劳者得息,乱者得治”,认为察“圣王之事”得“观其中国家百姓人民之利”。由此可知,墨家学派能够兴起的主要原因在于( )

A.恢复前代礼乐制度 B.代表下层平民利益

C.强调社会等级和谐 D.适应兼并战争需要

解析 据材料“孟子对各国以富国强兵为目的的变法表示强烈反对”“墨子提倡‘兼相爱,交相利’‘非攻’,认为攻人之国最为不义”,结合所学知识可知,孟子代表新兴地主阶级的利益,墨子代表小生产者的利益,他们针对社会现实,都力图重建社会秩序,故选B项。以仁爱之心看待社会的是儒家,排除A项。墨子代表小生产者的利益,排除C项。希望建立法治社会是法家思想,排除D项。

B

5.(2019海南卷,1)孔子说,“君子喻于义,小人喻于利”“不义而富且贵,于我如浮云”。这表明孔子( )

A.主张严格社会等级 B.重视社会道德构建

C.认同社会贫富分化 D.反对百姓追求富裕

答案 B

解析 解题关键是理解材料内涵。材料“君子喻于义”和“不义而富且贵,于我如浮云”说明孔子强调道德,鄙视无道德的富贵,故B项符合题意。材料主要论述了道德而不是等级,排除A项。孔子否定的是无道德的富贵而不是认同贫富分化,排除C项。材料“不义而富且贵,于我如浮云”说明孔子否定无道德的富贵而不是反对富裕,排除D项。

课堂练习

1.(2022·河北石家庄三模·百家争鸣)面对战国时期“天下恶乎定”,孟子认为“定于一”;墨子的政治理想是“尚同”;韩非认为“一栖两雄”“一家二贵”“夫妻持政”是祸乱的原因。这可以用来说明,诸子百家( )

A.代表相同阶级利益 B.既有争辩也有共鸣

C.都主张中央集权制 D.思想主张日益趋同

答案 B

解析 “使劳者得息,乱者得治”“观其中国家百姓人民之利”表明墨子强调百姓利益,代表小生产者的利益,因此墨家兴起的主要原因是代表下层平民利益,故选B项;主张恢复前代礼乐制度的是儒家,排除A项;强调社会等级和谐的是儒家,排除C项;适应兼并战争需要的是法家,排除D项。

2.(2022·四川宜宾二模文综·汉代儒学)《后汉书》记述,刘秀“王莽天凤中,乃之长安,受《尚书》”,后“数引公卿郎将,讲论经理,夜分乃寐”;汉明帝“学道九载”“通明经义,观览古今”。这类记述可以说明( )

A.儒家思想正统地位开始确立 B.统治者利用政权干预思想演变

C.西汉历代帝王对儒学的重视 D.儒家思想适应当时的政治需求

解析 由材料“《尚书》”“讲论经理”“学道九载”“通明经义,观览古今”可知,儒学受到汉代统治者的重视,说明儒学适应了统治者维护自身统治的需要,故选D项;汉武帝时期确立了儒学的正统地位,排除A项;统治者利用思想学说维护自身政权统治,并未干预思想的发展演变,排除B项;材料强调的是东汉而非西汉,排除C项。

D

3.(2022·四川统一监测·表明类)在孔子和他弟子的推动下,“士”这个原来低级贵族的专用称谓,被赋予了新的意义,比如士志于道,质直而好义,杀身以成仁,不耽于舒适的生活等。这表明( )

A.孔子意识到周礼难复

B.儒学具有入世精神

C.西周分封制得到调适

D.官僚主要来自士人

解析 根据材料“士志于道,质直而好义,杀身以成仁,不耽于舒适的生活等”并结合所学知识可知,材料表达了孔子及其弟子对变化中社会现实的态度,积极发声、并试图构建自己的价值体系,包括对“士”的改造,赋予它道德的意义,说明儒学具有入世精神,故选B项;孔子毕其一生都在“克己复礼”,材料不能直接说明其理想的破灭,排除A项;结合所学知识可知,春秋中后期,分封制走向瓦解,排除C项;结合所学知识可知,当时士人也还未成为官僚的主要来源,排除D项。

B

4.(2022·河南郑州二模文综·影响类)汉初,地区间经济发展水平悬殊,中央财政薄弱。汉中央将权力适度下放,令诸侯“掌治其国”“各务自拊循其民”,调动了王国的积极性和自主性。汉初这一举措( )

A.大大削弱了中央集权 B.体现无为而治的思想

C.吸取了秦灭亡的教训 D.加剧了国家财政困难

解析:根据材料“掌治其国”“各务自拊循其民”并结合所学知识可得出,汉初中央政府扩大了地方的自治权,调动了积极性,体现了汉初无为而治的思想,故选B项;材料反映的是在中央集权下的地方自治,并不是中央权力大大削弱,排除A项;结合所学知识可知,秦灭亡的教训与汉初地方实行郡国并行制有关,排除C项;结合所学知识可知,这一做法不会增加财政困难,有利于发展生产和增加赋税,排除D项。

B

5.(2022·四川成都蓉城名校联盟高三第二次联考·判断类)宋代官方文书中新增了札子等形式,其书写主体一般是身兼官职的文人,他们既关心社会民情,又会与同行、民间相商;主张“文以载道”。据此可知,札子的出现折射出宋代( )

A.中央集权的加强 B.科举制度的完善

C.理学思想的兴起 D.商品经济的繁荣

解析 根据材料“书写主体一般是身兼官职的文人,他们既关心社会民情,又会与同行、民间相商;主张‘文以载道’”,折射出当时理学思想的兴起,体现了强烈的社会责任感和理学世俗化的倾向,故选C项;材料未体现中央集权,排除A项;科举制度的完善与文体的改变无关,排除B项;D项从材料中无法得出。

C

课前复习

课前复习

1.写出古代中国的经济政策。

2.写出中国资本主义萌芽产生的时间、地点、行业和特征以及缓慢发展的根本原因。

1.写出古代中国的经济政策。

2.写出中国资本主义萌芽产生的时间、地点、行业和特征以及缓慢发展的根本原因。

经济政策:①重农抑商;②工商业管理政策;③海禁政策;④闭关锁国政策。

时间:明朝中后期。地点:江南。行业:丝织业。

特征:雇佣关系。

根本原因:封建制度。

专题三 中国传统主流思想的演变

[阶段特征]

本专题围绕古代中国的思想、科技及文学艺术的发展,主要从儒家思想的演变以及科技、文学、书法、绘画和戏剧的发展过程来叙述。

线索一:中国传统文化主流思想的演变

中国古代思想在经历了春秋战国时期的“百家争鸣”后,汉代确立了儒家思想的独尊地位,经过历代儒学家们的改造,儒家思想成为中国传统文化的主流思想。宋明时期,儒家思想吸收了佛、道思想,发展到更具理论化和思辨化的理学阶段,开创了儒学的新时代。明清之际,一些进步思想家对儒学的批判继承,使儒学出现了活跃的局面,对后世影响深远。

线索二:古代中国的科学技术与文学艺术

中国古代科技长期领先世界,具有极强的实用性,对人类文明的发展和进步贡献显著。中国古代艺术源远流长,随着商品经济发展和市民队伍的壮大,文学艺术逐渐走向平民化、世俗化。

专题三 中国传统主流思想的演变

课标要求

1.知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;

2.了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。知道汉代儒学成为正统思想的史实。

第7讲 百家争鸣和汉代儒学(一)

知识再学习

一、春秋战国时期的百家争鸣

(一)孔子和早期儒学

1.孔子的主张

(1)主张:政治思想:①提出“仁”和“礼”的学说(“仁”是主观道德修养,“礼”是客观制度规范,)主张德治;②注重政治和人事,对鬼神敬而远之。

思想教育:开创私人讲学之风,主张“有教无类”,主张人的全面发展。

(2)历史影响:孔子是儒家学派创始人,《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》是儒学的“六经”。

一、春秋战国时期的百家争鸣

2.孟子

(1)继承了孔子的学说,提出仁、义、礼、智四种道德规范。

(2)发挥孔子的“德治”思想,提倡“仁政”学说,并提出“君轻民贵”的原则,成为中国早期民本思想的基础。

3.荀子

(1)强调“天行有常”,指出人道有为。

(2)提出“制天命而用之”的思想。

(3)认为学习的最高目标是把握“礼”。

地位:广泛吸收各家思想的精华,丰富早期儒家思想的内容。

(二)其他主要学派的代表人物及主要思想内容、影响

学派 主要思想内容 影响

道家 老子 “道”是世界的根本;朴素的辩证法思想;幻想回到“小国寡民”的社会 崇尚自然,其主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响

庄子 把“道”作为最高的原则,宣传天道与自然无为;提出“齐物”的观点

学派 主要思想内容 影响

法家 李悝 经济上:“尽地力之教”;政治上:主张用严酷的刑罚确立起新的政治秩序 对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,都起到了重大作用;汉代以来,其法治思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具

商鞅 政治上:废除世卿世禄制度,按军功授爵;加强中央集权。经济上:奖励耕战,废除井田制度

法家 韩非 法家思想集大成者,“法”“术”“势”合一,将法家理论系统化;主张加强君主集权,厉行赏罚,奖励耕战;主张“事异则备变” 对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,都起到了重大作用;汉代以来,其法治思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具

(二)其他主要学派的代表人物及主要思想内容、影响

(二)其他主要学派的代表人物及主要思想内容、影响

学派 主要思想内容 影响

墨家 墨子 “兼爱”具有广泛性,不分等级贵贱 学说主旨是“兼相爱、交相利”,还提出了非攻、尚贤、尚同、节用等讲求实际功利精神的主张 汉代以来,逐渐湮没失传

练一练

结论要语·辨一辨

1.春秋战国时期剧烈的社会大变革是百家争鸣出现的根本原因。( )

2.春秋时期,孔子创立儒学。战国时期,经过孟子和荀子的总结和改造,儒学成为诸子百家中的蔚然大宗。( )

3.韩非主张“兼相爱、交相利”;非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用。( )

4.儒家提倡德治和仁政;道家崇尚自然,主张“无为”;法家主张奖励耕战,推行严刑峻法;墨家提倡实践精神,这些思想都为中国古代文化的发展起到奠基作用。( )

5.古代的“民本”思想与现代“以人为本”的理念基本相似。( )

√

√

×

√

×

旁栏边角·练一练

1.阅读必修第三册第7页上方“知识链接”, 简要列举四个主要流派。

2.阅读必修第三册第6页上方“资料卡片”,反映了老子的什么思想

3.阅读必修第三册第6页下方“资料卡片”,体现了商鞅的什么主张

流派: 儒家、道家、法家、墨家等。

思想: 事物是不断发展变化并向其对立面转化的。

主张: 社会变革发展的思想。

重难点解析

新教材学习

各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。士人周游列国,颇受重用。他们的活跃推动了学术文化的繁荣。当时出现众多学说、学派,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

问题探究

材料一 春秋战国时期空前的战乱动荡和社会变革为各个阶层的思想家们发表自己的主张、阐释自己的学说提供了空前的历史舞台。

材料二 他们从不同的角度著书立说,相互论辩又相互影响,有力地促进了学术文化的繁荣。诸子的理论虽然各成一家,但在其学说的立足点及关注对象方面又有趋同之处,如在其学说中体现出来的入世精神及对于基本伦理、哲学问题的关注,等等。

【思考】

(1)根据材料一,指出百家争鸣局面出现的背景。

(2)根据材料二,说明百家争鸣的特点和影响。

背景:百家争鸣局面是社会大变革、大动荡的产物。

特点:不同学派之间既相互批驳又相互吸收,各成一家,但又具有相通性。

影响:共同促进了中国古代思想文化的繁荣,成为后世中华思想文化的源头活水。

史观史论

1.唯物史观——百家争鸣局面的出现与社会变革的关系

春秋战国时期是分封制崩溃、封建制确立的大变革时期。礼崩乐坏、空前的战乱动荡和社会变革为各个阶层的思想家们发表自己的主张、阐释自己的学说提供了广阔的历史舞台,百家争鸣的局面是剧烈的社会变革与阶级变动在意识形态领域的反映。

2.历史解释——百家争鸣的历史影响

(1)百家争鸣奠定了中国整个封建时代文化的基础。儒家的政治思想和道德准则、道家的哲学思想、法家的变革精神共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

(2)在百家争鸣过程中,各家学派相互取长补短,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

(3)百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

(4)形成的思想传播到邻国及西方,对世界文明的发展起到重大的推动作用。

殊途同归——诸子百家的思想主张

问题探究

材料一 荀子认为:君者,民之原也,原清则流清,原浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。韩非认为:君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力。墨子认为:视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。

材料二 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。墨者俭而难遵,是以其事不可遍循,然其强本节用,不可废也。法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣。

——(汉)司马迁《史记》

(1)根据材料一,指出儒、法、墨三家的思想主张。

(2)材料二中司马迁是如何评价三家思想的

主张:儒家的“仁政”思想;法家的严刑峻法治理国家的思想;墨家的“兼爱”思想。

评价:①儒家思想有利于维护统治秩序;②墨家思想有利于“强本节用”;③法家思想有利于“正君臣上下之分”。

3.历史解释——中国古代的三种治国思想

4.儒家的仁爱与墨家的兼爱

二者的范围不同,儒家的仁爱范围狭窄,且主张“克己复礼为仁”,仍然讲究阶级性;墨家的“兼爱”具有广泛性,不分等级贵贱。前者代表了统治阶级的利益,后者代表了平民百姓的利益。

4.历史价值观——诸子百家思想的现实价值

(1)儒家的“仁政”“有教无类”等思想:具有和谐意识,对于调节人际关系、稳定社会秩序具有积极作用,对今天倡导的人本理念具有借鉴意义;孔子等人的教育思想为今天推行全民教育、素质教育提供了重要理论依据。

(2)道家的“无为”思想:主张顺应自然,对于增强环保意识,促进社会的可持续发展具有现实价值;道家思想构成了中国传统思想的哲学基础。

(3)法家的法治、变革思想:对于当今中国的法制建设具有借鉴意义;法家的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革变法的理论武器。

(4)墨家的“兼爱”“非攻”“尚贤”思想:成为今天平等博爱、热爱和平、尊重人才的重要思想来源。

5.诸子百家中相互对立的观点

(1)在治国上:儒家主张“仁政”“德治”,反对严刑峻法;法家主张法治,强调严刑峻法;道家主张“无为而治”。

(2)在人性上:孟子主张“性本善”,而荀子主张“性本恶”。

(3)在处理人与自然的关系上:荀子主张“制天命”,人定胜天;而庄子主张“顺其自然”。

(4)在人生态度上:儒家主张积极入世,强调社会责任;道家则主张“逍遥”的人生态度,主张避世,强调“超脱”。

(5)在看待社会成员的关系上:墨家主张“兼爱”“非攻”;儒家主张尊卑有序。

高考链接

1.(2022·全国Ⅱ卷·24·诸子百家)汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子

C.韩非 D.墨子

解析:“天下太和,百姓无事”“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食”体现了无为而治的特点,这符合老子无为的思想,B项正确;孔子主张仁和礼,韩非主张法治,墨子主张兼爱非攻,都与“凿井而饮,耕地而食”不符,排除A、C、D三项。

B

2.(2022·湖南卷·1·百家争鸣)儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一 B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治 D.导致了各诸侯国之间的矛盾

解析:根据材料,可知春秋战国时期兴起了儒家、墨家、道家和法家思想,这些思想在一定范围内得到了传播,这是私学产生和发展的表现,冲击了原有的“学在官府”的局面,冲击了贵族政治,C项正确,排除B项;多个思想流派的出现和多家思想的传播实际上不利于政治的统一,排除A项;这种局面是诸侯国之间矛盾尖锐的结果,而不是导致诸侯国之间矛盾的原因,排除D项。

C

3.(2020山东卷,1)战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是( )

A.中央集权政治的准则 B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范 D.维护等级秩序的工具

答案 D

解析 本题考查“百家争鸣” 。题干材料分别列举了孟子与韩非关于“义”的主张,共同点是都认为“义”体现了君臣“上下”关系,起到维护等级秩序的作用,故D项正确。材料论证的是君臣关系,不是中央与地方的关系,中央集权不符合题意,故A项错误;材料涉及的是君臣等级秩序而不是道德要求,故B项错误;“义”更多地体现的是上级对下级的要求,并非局限于统治阶层,故C项错误。

4.(2020江苏卷,2)墨子提出治理天下应当像大禹那样“使劳者得息,乱者得治”,认为察“圣王之事”得“观其中国家百姓人民之利”。由此可知,墨家学派能够兴起的主要原因在于( )

A.恢复前代礼乐制度 B.代表下层平民利益

C.强调社会等级和谐 D.适应兼并战争需要

解析 据材料“孟子对各国以富国强兵为目的的变法表示强烈反对”“墨子提倡‘兼相爱,交相利’‘非攻’,认为攻人之国最为不义”,结合所学知识可知,孟子代表新兴地主阶级的利益,墨子代表小生产者的利益,他们针对社会现实,都力图重建社会秩序,故选B项。以仁爱之心看待社会的是儒家,排除A项。墨子代表小生产者的利益,排除C项。希望建立法治社会是法家思想,排除D项。

B

5.(2019海南卷,1)孔子说,“君子喻于义,小人喻于利”“不义而富且贵,于我如浮云”。这表明孔子( )

A.主张严格社会等级 B.重视社会道德构建

C.认同社会贫富分化 D.反对百姓追求富裕

答案 B

解析 解题关键是理解材料内涵。材料“君子喻于义”和“不义而富且贵,于我如浮云”说明孔子强调道德,鄙视无道德的富贵,故B项符合题意。材料主要论述了道德而不是等级,排除A项。孔子否定的是无道德的富贵而不是认同贫富分化,排除C项。材料“不义而富且贵,于我如浮云”说明孔子否定无道德的富贵而不是反对富裕,排除D项。

课堂练习

1.(2022·河北石家庄三模·百家争鸣)面对战国时期“天下恶乎定”,孟子认为“定于一”;墨子的政治理想是“尚同”;韩非认为“一栖两雄”“一家二贵”“夫妻持政”是祸乱的原因。这可以用来说明,诸子百家( )

A.代表相同阶级利益 B.既有争辩也有共鸣

C.都主张中央集权制 D.思想主张日益趋同

答案 B

解析 “使劳者得息,乱者得治”“观其中国家百姓人民之利”表明墨子强调百姓利益,代表小生产者的利益,因此墨家兴起的主要原因是代表下层平民利益,故选B项;主张恢复前代礼乐制度的是儒家,排除A项;强调社会等级和谐的是儒家,排除C项;适应兼并战争需要的是法家,排除D项。

2.(2022·四川宜宾二模文综·汉代儒学)《后汉书》记述,刘秀“王莽天凤中,乃之长安,受《尚书》”,后“数引公卿郎将,讲论经理,夜分乃寐”;汉明帝“学道九载”“通明经义,观览古今”。这类记述可以说明( )

A.儒家思想正统地位开始确立 B.统治者利用政权干预思想演变

C.西汉历代帝王对儒学的重视 D.儒家思想适应当时的政治需求

解析 由材料“《尚书》”“讲论经理”“学道九载”“通明经义,观览古今”可知,儒学受到汉代统治者的重视,说明儒学适应了统治者维护自身统治的需要,故选D项;汉武帝时期确立了儒学的正统地位,排除A项;统治者利用思想学说维护自身政权统治,并未干预思想的发展演变,排除B项;材料强调的是东汉而非西汉,排除C项。

D

3.(2022·四川统一监测·表明类)在孔子和他弟子的推动下,“士”这个原来低级贵族的专用称谓,被赋予了新的意义,比如士志于道,质直而好义,杀身以成仁,不耽于舒适的生活等。这表明( )

A.孔子意识到周礼难复

B.儒学具有入世精神

C.西周分封制得到调适

D.官僚主要来自士人

解析 根据材料“士志于道,质直而好义,杀身以成仁,不耽于舒适的生活等”并结合所学知识可知,材料表达了孔子及其弟子对变化中社会现实的态度,积极发声、并试图构建自己的价值体系,包括对“士”的改造,赋予它道德的意义,说明儒学具有入世精神,故选B项;孔子毕其一生都在“克己复礼”,材料不能直接说明其理想的破灭,排除A项;结合所学知识可知,春秋中后期,分封制走向瓦解,排除C项;结合所学知识可知,当时士人也还未成为官僚的主要来源,排除D项。

B

4.(2022·河南郑州二模文综·影响类)汉初,地区间经济发展水平悬殊,中央财政薄弱。汉中央将权力适度下放,令诸侯“掌治其国”“各务自拊循其民”,调动了王国的积极性和自主性。汉初这一举措( )

A.大大削弱了中央集权 B.体现无为而治的思想

C.吸取了秦灭亡的教训 D.加剧了国家财政困难

解析:根据材料“掌治其国”“各务自拊循其民”并结合所学知识可得出,汉初中央政府扩大了地方的自治权,调动了积极性,体现了汉初无为而治的思想,故选B项;材料反映的是在中央集权下的地方自治,并不是中央权力大大削弱,排除A项;结合所学知识可知,秦灭亡的教训与汉初地方实行郡国并行制有关,排除C项;结合所学知识可知,这一做法不会增加财政困难,有利于发展生产和增加赋税,排除D项。

B

5.(2022·四川成都蓉城名校联盟高三第二次联考·判断类)宋代官方文书中新增了札子等形式,其书写主体一般是身兼官职的文人,他们既关心社会民情,又会与同行、民间相商;主张“文以载道”。据此可知,札子的出现折射出宋代( )

A.中央集权的加强 B.科举制度的完善

C.理学思想的兴起 D.商品经济的繁荣

解析 根据材料“书写主体一般是身兼官职的文人,他们既关心社会民情,又会与同行、民间相商;主张‘文以载道’”,折射出当时理学思想的兴起,体现了强烈的社会责任感和理学世俗化的倾向,故选C项;材料未体现中央集权,排除A项;科举制度的完善与文体的改变无关,排除B项;D项从材料中无法得出。

C

同课章节目录