宋元——统一多民族封建国家政权的并立与统一 课件--2024届高三统编版(2019)历史一轮复习(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 宋元——统一多民族封建国家政权的并立与统一 课件--2024届高三统编版(2019)历史一轮复习(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 15:45:37 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

宋元

——统一多民族封建国家政权的并立与统一

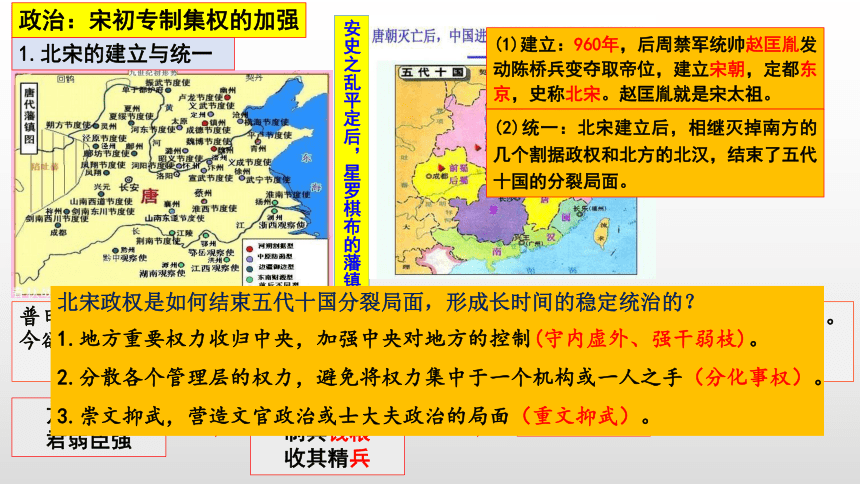

安史之乱平定后,星罗棋布的藩镇

政治:宋初专制集权的加强

1.北宋的建立与统一

(1)建立:960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

(2)统一:北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

普曰:“……唐季以来……国家不安者,其故非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。”

——[清]毕沅《续资治通鉴》

方镇太重

君弱臣强

稍夺其权

制其钱粮

收其精兵

天下自安

北宋政权是如何结束五代十国分裂局面,形成长时间的稳定统治的?

1.地方重要权力收归中央,加强中央对地方的控制(守内虚外、强干弱枝)。

2.分散各个管理层的权力,避免将权力集中于一个机构或一人之手(分化事权)。

3.崇文抑武,营造文官政治或士大夫政治的局面(重文抑武)。

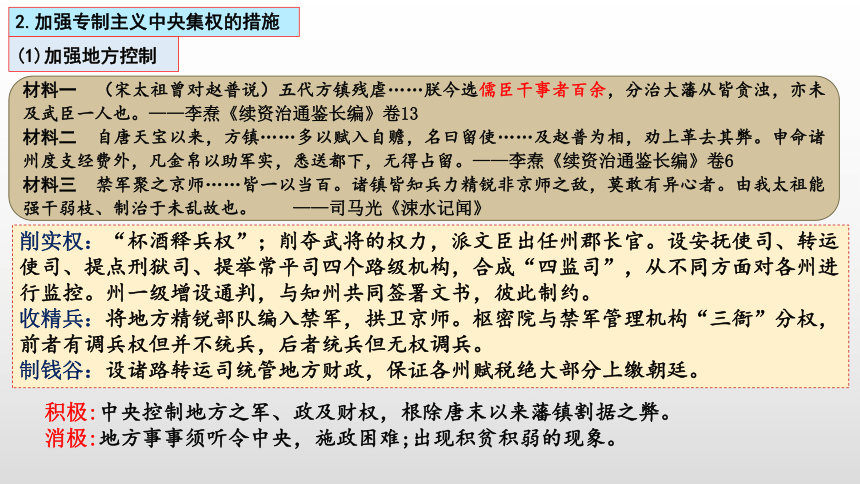

2.加强专制主义中央集权的措施

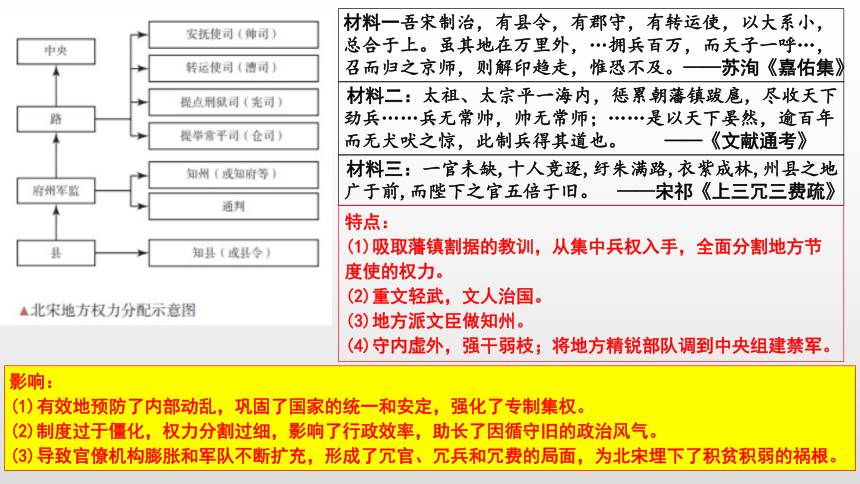

(1)加强地方控制

材料一 (宋太祖曾对赵普说)五代方镇残虐……朕今选儒臣干事者百余,分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。——李焘《续资治通鉴长编》卷13

材料二 自唐天宝以来,方镇……多以赋入自赡,名曰留使……及赵普为相,劝上革去其弊。申命诸州度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。——李焘《续资治通鉴长编》卷6

材料三 禁军聚之京师……皆一以当百。诸镇皆知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。由我太祖能强干弱枝、制治于未乱故也。 ——司马光《涑水记闻》

削实权:“杯酒释兵权”;削夺武将的权力,派文臣出任州郡长官。设安抚使司、转运使司、提点刑狱司、提举常平司四个路级机构,合成“四监司”,从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

收精兵:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。

制钱谷:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

积极:中央控制地方之军、政及财权,根除唐末以来藩镇割据之弊。

消极:地方事事须听令中央,施政困难;出现积贫积弱的现象。

材料一吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,总合于上。虽其地在万里外,…拥兵百万,而天子一呼…,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。——苏洵《嘉佑集》

材料二:太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。 ——《文献通考》

材料三:一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。 ——宋祁《上三冗三费疏》

影响:

(1)有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

(2)制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

(3)导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

特点:

(1)吸取藩镇割据的教训,从集中兵权入手,全面分割地方节度使的权力。

(2)重文轻武,文人治国。

(3)地方派文臣做知州。

(4)守内虚外,强干弱枝;将地方精锐部队调到中央组建禁军。

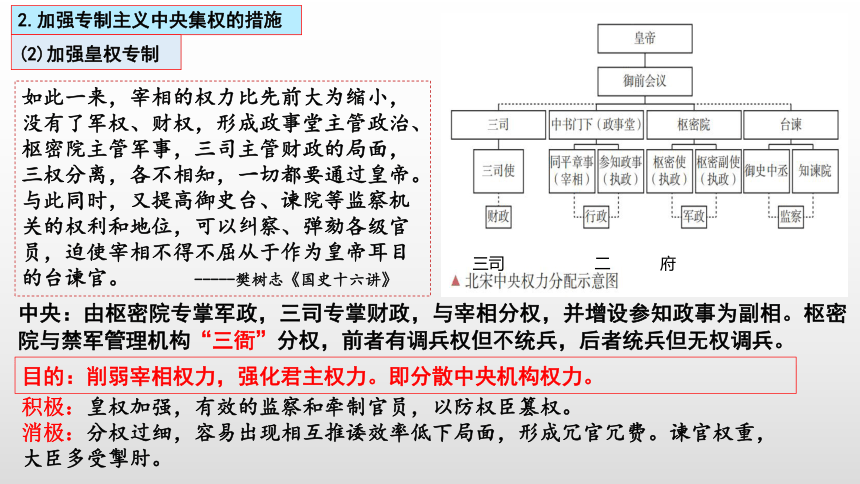

如此一来,宰相的权力比先前大为缩小,没有了军权、财权,形成政事堂主管政治、枢密院主管军事,三司主管财政的局面,三权分离,各不相知,一切都要通过皇帝。与此同时,又提高御史台、谏院等监察机关的权利和地位,可以纠察、弹劾各级官员,迫使宰相不得不屈从于作为皇帝耳目的台谏官。 -----樊树志《国史十六讲》

二 府

三司

积极:皇权加强,有效的监察和牵制官员,以防权臣篡权。

消极:分权过细,容易出现相互推诿效率低下局面,形成冗官冗费。谏官权重,大臣多受掣肘。

2.加强专制主义中央集权的措施

(2)加强皇权专制

中央:由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

目的:削弱宰相权力,强化君主权力。即分散中央机构权力。

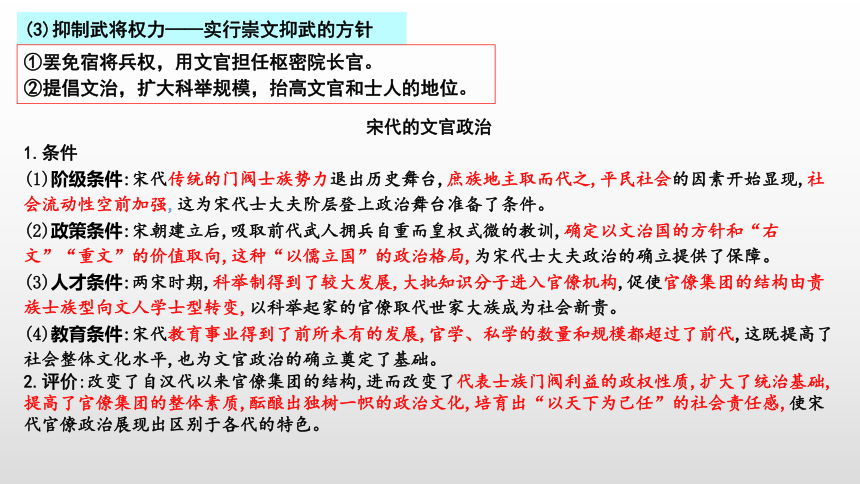

宋代的文官政治

1.条件

(1)阶级条件:宋代传统的门阀士族势力退出历史舞台,庶族地主取而代之,平民社会的因素开始显现,社会流动性空前加强,这为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。

(2)政策条件:宋朝建立后,吸取前代武人拥兵自重而皇权式微的教训,确定以文治国的方针和“右文”“重文”的价值取向,这种“以儒立国”的政治格局,为宋代士大夫政治的确立提供了保障。

(3)人才条件:两宋时期,科举制得到了较大发展,大批知识分子进入官僚机构,促使官僚集团的结构由贵族士族型向文人学士型转变,以科举起家的官僚取代世家大族成为社会新贵。

(4)教育条件:宋代教育事业得到了前所未有的发展,官学、私学的数量和规模都超过了前代,这既提高了社会整体文化水平,也为文官政治的确立奠定了基础。

2.评价:改变了自汉代以来官僚集团的结构,进而改变了代表士族门阀利益的政权性质,扩大了统治基础,提高了官僚集团的整体素质,酝酿出独树一帜的政治文化,培育出“以天下为己任”的社会责任感,使宋代官僚政治展现出区别于各代的特色。

(3)抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

①罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

②提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

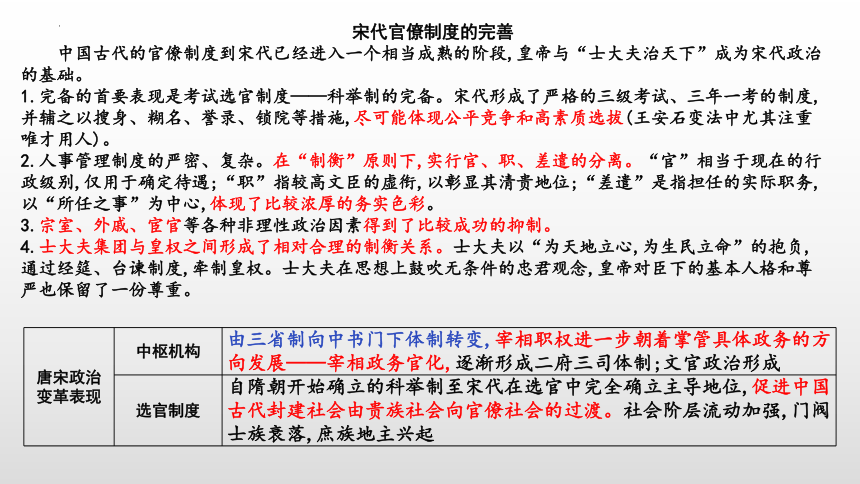

宋代官僚制度的完善

中国古代的官僚制度到宋代已经进入一个相当成熟的阶段,皇帝与“士大夫治天下”成为宋代政治的基础。

1.完备的首要表现是考试选官制度——科举制的完备。宋代形成了严格的三级考试、三年一考的制度,并辅之以搜身、糊名、誉录、锁院等措施,尽可能体现公平竞争和高素质选拔(王安石变法中尤其注重唯才用人)。

2.人事管理制度的严密、复杂。在“制衡”原则下,实行官、职、差遣的分离。“官”相当于现在的行政级别,仅用于确定待遇;“职”指较高文臣的虚衔,以彰显其清贵地位;“差遣”是指担任的实际职务,以“所任之事”为中心,体现了比较浓厚的务实色彩。

3.宗室、外戚、宦官等各种非理性政治因素得到了比较成功的抑制。

4.士大夫集团与皇权之间形成了相对合理的制衡关系。士大夫以“为天地立心,为生民立命”的抱负,通过经筵、台谏制度,牵制皇权。士大夫在思想上鼓吹无条件的忠君观念,皇帝对臣下的基本人格和尊严也保留了一份尊重。

唐宋政治变革表现 中枢机构 由三省制向中书门下体制转变,宰相职权进一步朝着掌管具体政务的方向发展——宰相政务官化,逐渐形成二府三司体制;文官政治形成

选官制度 自隋朝开始确立的科举制至宋代在选官中完全确立主导地位,促进中国古代封建社会由贵族社会向官僚社会的过渡。社会阶层流动加强,门阀士族衰落,庶族地主兴起

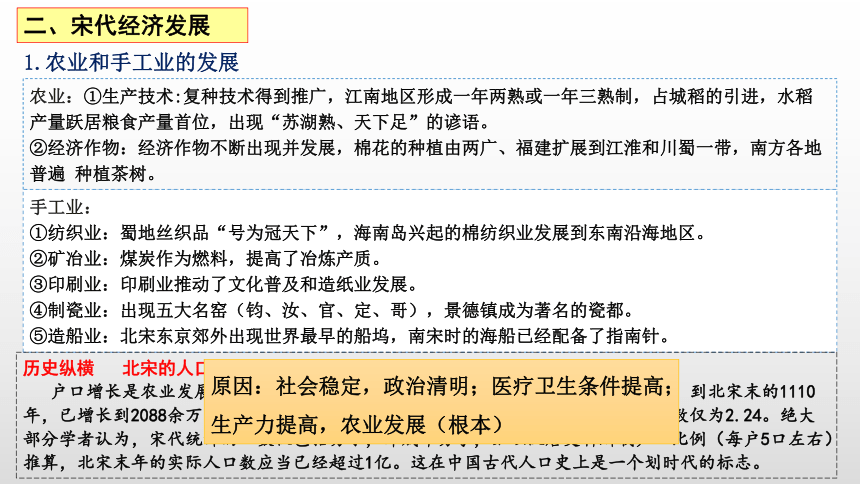

农业:①生产技术:复种技术得到推广,江南地区形成一年两熟或一年三熟制,占城稻的引进,水稻产量跃居粮食产量首位,出现“苏湖熟、天下足”的谚语。

②经济作物:经济作物不断出现并发展,棉花的种植由两广、福建扩展到江淮和川蜀一带,南方各地普遍 种植茶树。

1.农业和手工业的发展

手工业:

①纺织业:蜀地丝织品“号为冠天下”,海南岛兴起的棉纺织业发展到东南沿海地区。

②矿冶业:煤炭作为燃料,提高了冶炼产质。

③印刷业:印刷业推动了文化普及和造纸业发展。

④制瓷业:出现五大名窑(钧、汝、官、定、哥),景德镇成为著名的瓷都。

⑤造船业:北宋东京郊外出现世界最早的船坞,南宋时的海船已经配备了指南针。

二、宋代经济发展

历史纵横 北宋的人口

户口增长是农业发展的一个重要指标。北宋初期的 989年,全国户数只有650万。到北宋末的1110年,已增长到2088余万。但史料记载这一年的“口数”仅为4673余万,每户平均口数仅为2.24。绝大部分学者认为,宋代统计的口数仅包括男丁,即成年男子,如以汉唐史料所载户口比例(每户5口左右)推算,北宋末年的实际人口数应当已经超过1亿。这在中国古代人口史上是一个划时代的标志。

原因:社会稳定,政治清明;医疗卫生条件提高;生产力提高,农业发展(根本)

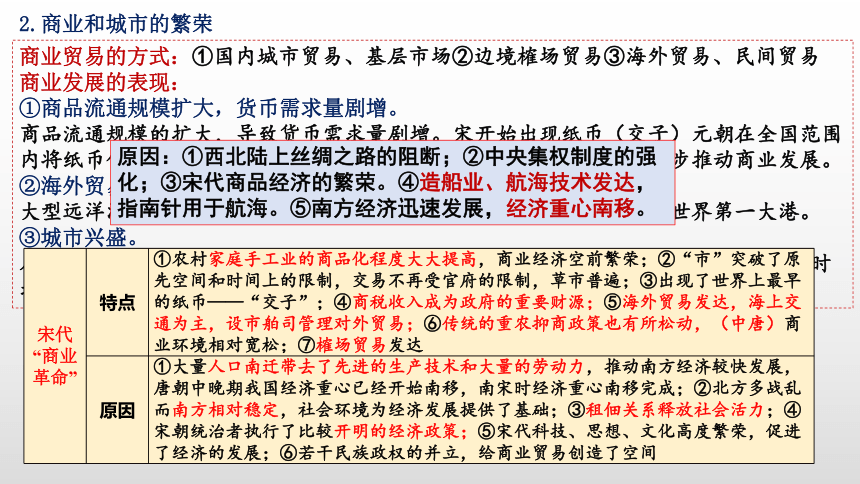

2.商业和城市的繁荣

商业贸易的方式:①国内城市贸易、基层市场②边境榷场贸易③海外贸易、民间贸易

商业发展的表现:

①商品流通规模扩大,货币需求量剧增。

商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。宋开始出现纸币(交子)元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。大一统带来稳定局面,交通系统发展,进一步推动商业发展。

②海外贸易繁荣,外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。

大型远洋海船;主要外贸港口广州、泉州、明州等,元代的泉州成为世界第一大港。

③城市兴盛。

人口众多、市场活跃、商业活动突破了时空限制,娱乐活动丰富多彩。 元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

宋代“商业革命” 特点 ①农村家庭手工业的商品化程度大大提高,商业经济空前繁荣;②“市”突破了原先空间和时间上的限制,交易不再受官府的限制,草市普遍;③出现了世界上最早的纸币——“交子”;④商税收入成为政府的重要财源;⑤海外贸易发达,海上交通为主,设市舶司管理对外贸易;⑥传统的重农抑商政策也有所松动,(中唐)商业环境相对宽松;⑦榷场贸易发达

原因 ①大量人口南迁带去了先进的生产技术和大量的劳动力,推动南方经济较快发展,唐朝中晚期我国经济重心已经开始南移,南宋时经济重心南移完成;②北方多战乱而南方相对稳定,社会环境为经济发展提供了基础;③租佃关系释放社会活力;④宋朝统治者执行了比较开明的经济政策;⑤宋代科技、思想、文化高度繁荣,促进了经济的发展;⑥若干民族政权的并立,给商业贸易创造了空间

原因:①西北陆上丝绸之路的阻断;②中央集权制度的强化;③宋代商品经济的繁荣。④造船业、航海技术发达,指南针用于航海。⑤南方经济迅速发展,经济重心南移。

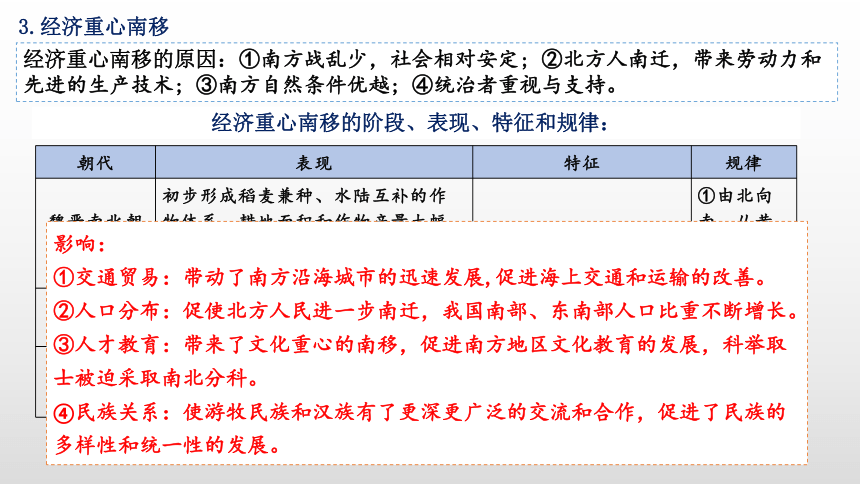

3.经济重心南移

经济重心南移的原因:①南方战乱少,社会相对安定; ②北方人南迁,带来劳动力和先进的生产技术; ③南方自然条件优越; ④统治者重视与支持。

经济重心南移的阶段、表现、特征和规律:

朝代 表现 特征 规律

魏晋南北朝 (永喜南渡) 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和作物产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市。 江南初步得到开发 ①由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;

②由内地向沿海逐渐转移。

中唐以后 (安史之乱) 南方经济加速发展,逐渐赶上北方 南北经济总量基本持平

南宋时期 (靖康之变) 经济上南强于北的书面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。 经济重心南移完成

影响:

①交通贸易:带动了南方沿海城市的迅速发展,促进海上交通和运输的改善。

②人口分布:促使北方人民进一步南迁,我国南部、东南部人口比重不断增长。

③人才教育:带来了文化重心的南移,促进南方地区文化教育的发展,科举取士被迫采取南北分科。

④民族关系:使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

①士族阶层的衰落。隋唐时期士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。到宋朝,这种情况发生了根本改变。

②科举制度的完善:面向全社会开放,更加强调公平竞争,社会阶层流动加强。

③婚姻观念的变化:婚姻择偶以当下政治、经济地位为重,不再关心祖先名望。

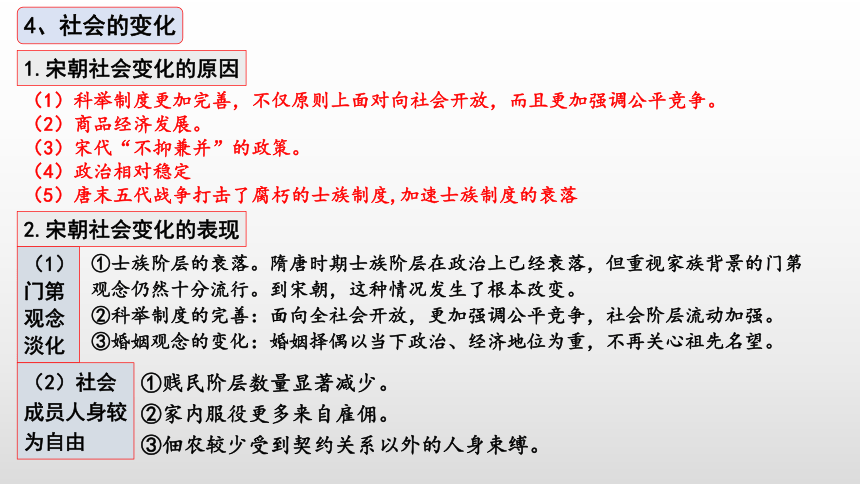

4、社会的变化

1.宋朝社会变化的原因

(1)科举制度更加完善,不仅原则上面对向社会开放,而且更加强调公平竞争。

(2)商品经济发展。

(3)宋代“不抑兼并”的政策。

(4)政治相对稳定

(5)唐末五代战争打击了腐朽的士族制度,加速士族制度的衰落

2.宋朝社会变化的表现

(1)门第观念淡化

(2)社会成员人身较为自由

①贱民阶层数量显著减少。

②家内服役更多来自雇佣。

③佃农较少受到契约关系以外的人身束缚。

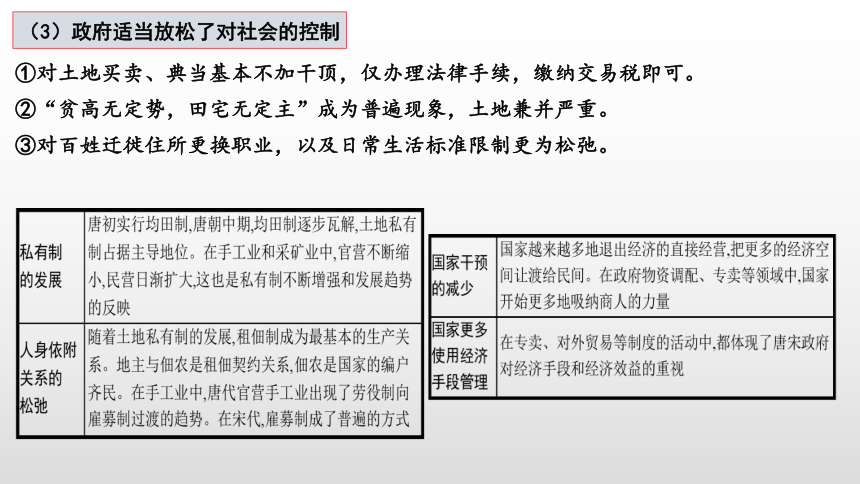

(3)政府适当放松了对社会的控制

①对土地买卖、典当基本不加干顶,仅办理法律手续,缴纳交易税即可。

②“贫高无定势,田宅无定主”成为普遍现象,土地兼并严重。

③对百姓迁徙住所更换职业,以及日常生活标准限制更为松弛。

三.文化:程朱理学与文化繁荣

1.思想:社会思潮方面出现了三教合一的潮流。

2.经济:宋代商品经济的发展,社会上出现追求奢靡享乐,僭越礼制的现象,需要重塑人们的道德价值观。

3.政治:宋朝面临着一系列的社会问题急需要加强中央集权。

儒学复兴的背景

理学的含义:是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想而形成的新儒学。是“理”或“天理”为核心的哲学思想体系。标志着儒家思想的成熟。

理学的实质:以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学

1.世界观:先理后气,理是世界的本源

这样理学就将宇宙自然、社会和人生联系起来。它既回答了佛道关于宇宙、自然的深层思考,还把这些思考与儒家传统对现实人生的关怀联系起来,确立了一个以“理”或“天理”为核心的观念系统,这就是理学.

2.认识论(社会观):理是儒家道德伦理和等级秩序

特点:从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。

儒学哲学化、思辨化

3.人生观“理”与欲望矛盾时,“存天理,灭人欲”。

“存天理,灭人欲”。即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界

4.方法论:“格物致知”

主张要通过“格物致知”(内心反省)的方法,把握“理”。

格物致知:格物,接触事物;致知,获得知识。简单理解就是通过实践、学习以明“理”。

▲目的:明道德之善,不是求科学之真

特别注重人的道德修养,注重宇宙、社会与人的和谐统一。这为中华民族注重气节操守、勇于承担社会责任的精神产生了很大的影响。

评价“存天理、灭人欲”:

①存天理,灭人欲”理论有两层含义。一是基于个人本能层面,指摒弃个人过分的、不合理的欲望而可以满足个人本能的需求;二是基于社会规范层面,即要人服从“礼”的要求,遵循“三纲五常”来使自己的行为符合当时社会的道德规范。

②“存天理,灭人欲”就是要防范个人欲望的过度膨胀,追寻社会、道德、政风和民风的和谐与美好。但也扼杀了人的正当私欲,不利于人的个性解放和社会的发展,实质是为维护统治阶级的政治需要,是思想领域的封建专制主义。

1.特点:以儒家伦理道德思想为核心;吸收佛道精神;哲学化、思辨化;肯定人的现实生活、道德精神的意义,具有世俗化的特点;理性主义的哲学。

2.实质:理学是以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学

3.消极: 三纲五常维系专制,压制、扼杀自然欲求

4.积极:重视主观意志,注重气节品德,讲求以理统情、自我节制,发奋立志,强调人的社会责任和历史使命。

理学的特点、实质和影响

宋明理学对乡村治理的影响(理学世俗化)

宋明理学家们通过制定家礼、族规,规范家庭、宗族礼仪,倡行乡约,借助乡村宗法组织,对乡民进行道德约束;还通过建祠堂、立牌坊、崇先贤等化俗民间的道德实践,达到敦化导民,醇厚乡俗的目的,与官方的乡党里甲等制度相结合,共同实现乡村基层社会的有效治理。

1.理学注重道德教化,是实现乡村治理的基本保证:【理学家们强调士大夫要知廉识耻,守名节忠义,成为社会道德的楷模,为当地民众作出道德的表率,推己及人,感化民众。】

2.理学注重家礼族规,是乡村治理的基石:(1)良好的家风,成为淳美民风社俗的基础。(2)族规建设。

3.理学家重视乡约建设,是化俗乡里的善俗之方:(1)乡约是乡民以一定的血缘和地缘关系为基础,由当地士绅自发组织,以邻里乡人相互救助和劝勉为目的,以礼治教化为手段的规则及组织。

(2)乡约以社会教化、道德劝善为目的,让乡民在社会舆论的制约之下,通过潜移默化的熏陶,使儒家伦理道德世俗化且深入人心,为民众所内化。

收精兵:杯酒释兵权、禁军、枢密院+三衙、更戍法)

削实权:文臣担任,通判监督

制钱谷:转运使

冗官

冗兵

冗费

中央:二府三司制

地方:文臣担任、

通判监督

科举、恩荫、

官、职、差遣分离

防范军阀割据

农民起义

抵御北方民族南侵

积贫

积弱

养兵+养官+战费+赔款

四、宋代社会危机与改革

宋初加强中央集权措施导致三冗、两积局面,革新除弊逐渐成为朝野共识。

民族矛盾

王小波、李顺起义

宋初“田制不立”“不抑兼并”,使两极分化更为严重

阶级矛盾

变法之背景

澶渊之盟

富国强兵的王安石变法

富国之法

(理财)

强兵之法

(整军)

取士之法

(改举)

青苗法、募役法

农田水利法

方田均税法

均输法、市易法

保甲法、保马法

将兵法、设军器监

改革科举制度

改革选官制度

改革教育制度

新法的局限与变质

“积贫”局面的改变

“积弱”局面的改善

1.宋初加强中央集权措施导致三冗、两积局面,革新除弊逐渐成为朝野共识。

2.土地兼并严重,阶级矛盾、民族矛盾激化。

3.庆历新政为王安石变法提供了经验教训。

4.王安石有丰富的地方工作经验,了解朝廷得失和民间疾苦--坚实基础。

5.王安石得到宋神宗支持,被起用为相,主持变法革新。

青苗法:政府在青黄不接时向农民提供低息贷借(钱或粮食)

A.积极:限制了高利贷对农民的剥削,一定程度上缓和阶级矛盾;同时增加政府收入.

B. 最具争议:强制借贷,利息较高,农民负担依然沉重;实质是政府放高利贷,引起社会不满.

募役法:政府征收免役钱雇人服役(官僚、地主也要出钱)

A.积极:增加了政府收入,减轻了农民徭役负担,保证了农业生产时间。

B. 最具争议:对贫困农民造成沉重负担,造成贫民越来越贫困。地主官僚强烈反对。

农田水利法:鼓励垦荒和兴修水利.

积极:水利工程修建保证了灌溉;耕地面积增加,促进了农业生产发展,政府税收增加。

成效最大的改革措施

方田均税法:核实土地,按多少、好坏收税。

积极:一定程度抑制兼并, 增加了政府收入;部分减轻农民赋税负担。

对地主利益触动最大

市易法:设市易务,收滞销货,短缺时卖出,以稳定市场。

积极:打破了大商人对市场的垄断;有利于稳定商品价格,增加了政府财政收入。

均输法:政府采购物资实行“徙贵就贱,用近易远”等原则。即政府采购时哪里的东西便宜、离得近就在哪里购买。

积极:既节省了政府财政支出,又阻止了大商人乘机牟利。

强兵措施:整顿军队

①省兵:精减军队,裁汰老弱;归并军营、缩减编制,减少军费开支

②强兵:保甲法、保马法、将兵法

A.保甲法:政府把农民编为保甲。农户十家一保,闲时练兵战时入军。

作用(目的):

政治:加强对人民控制,防范农民的反抗和民心涣散

军事:寓兵于民,节省军费,确保兵源和提高战斗力.

B.保马法:官马由农户保养。

作用:减少政府支出。

C.将兵法:设“将”为军队编制的基本单位,由固定将官带军队。

作用:提高军队战斗力。

取士之法

改革科举:改革考试内容和形式,要求考生联系实际。

惟才用人:择优录用,克服 “恩荫” 的弊病。

整顿太学:太学生中的优异者可免试做官,开新学科,设学田。

作用:发展了教育,使有真才实学的新进之士取代了反对改革的旧官。

变法之内容

王安石以新法害天下,引用奸邪,更张法令,至靖康之乱,人皆咎安石为祸首。 ——清 赵翼

这位中国封建社会惟一不愿让人抬、不坐轿的宰相,拒奢华、拒纳妾的宰相,也是惟一死后无任何遗产的宰相,一个本来应该大写的儒者,对平民百姓的利益居然如此视如无睹,真是莫大的悲哀! ——《王安石变法为何演变成悲剧》

变法派所制定的一些政绩法令及其实践,虽还远远谈不上解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一定帮助的,因而是发生了积极的作用的。王安石既有军政韬略,又有施政才能,是一位卓越的政治家。 ——邓广铭

在20世纪末叶提及王安石,我们只更感到惊异:在我们以前900年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围和深度不曾在当时世界里任何其他地方提出。…当王安石对神宗说“不加税而国用足”,他无疑的已经知道可以信用借贷的办法刺激经济之成长------因此,王安石与现代人近,而反与他同时代人物远。 ——黄仁宇《大历史》

众说纷纭:你又是如何看待王安石变法的?

王安石功过

变法的评价

性质:为挽救封建统治危机而进行的自上而下的政治改革运动。

进步性:

①理财和强兵之法增加了政府财政收入,加强了国家军事力量,一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了社会经济发展,客观上有利于社会进步。

③王安石能够对北宋积弊进行大刀阔斧改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神值得肯定。

局限:

①它是封建地主阶级针对北宋统治危机而进行的自救运动,所以变法没有、也不可能触动大地主土地所有制,因此不可能使北宋从根本上摆脱封建统治危机

②变法过程中用人不当,执行不善,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

政治上:宋代采取重文轻武政策。在中央,设立二府三司制,分割相权。在地方,削实权、制钱谷、收精兵,加强中央集权。

经济上:北宋商品经济繁荣,坊市限制被打破,城市经济功能增强。出现最早的纸币“交子”。海外贸易繁荣,重农抑商有所松动。宋代“不抑兼并”,土地兼并加剧,租佃关系普及。南宋完成经济重心南移。

思想文化上:程朱理学出现,促进了儒学发展(哲学化、思辨化、世俗化);南宋时期,理学成为官方哲学。宋词成为主要文学体裁,丰富了中华民族的文化宝库。

社会生活上:宋朝门第观念淡化,社会成员身份趋于平等,国家对社会的控制相对松弛。

民族关系上:民族政权并立,战争频繁;民族交融是主流,少数民族政权积极学习中原汉人的生产方式、制度和文化。

宋朝阶段特征(960年-1279年)

1、辽朝(916-1125)---契丹族

辽朝的建立者契丹族与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。

916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京临潢府(今内蒙古巴林左旗),后来版图扩大,改国号为辽。

(1)起源

二、辽、西夏、金、元

(2)建立

与北宋长期对峙,大部分时间里维持了和平局面,通使频繁,贸易活跃。

(3)辽宋关系

(4)统治特点

汉化政策(改革)

经济上:提倡农业

文化上:接受封建文化 创造契丹文字

政治上:蕃汉分治

内容:

南官:由汉人和契丹人担任 ,统治汉人与渤海人

北官:由契丹人担任,统治契丹人和北方少数民族

特点:

“因地制宜、因俗而治”,是一种民族分治

原因:

南北经文发展水平不同;统治者一时不能适应封建文明

作用:

①肯定保护汉封建文明②促进契丹向封建制过渡

③有利于民族融合和经济发展。 ④(燕蓟之民忘“南顾之心” )但在少数民族区域实行旧制则不利社会进步。

(一)、政治演变

(1)起源——党项族

西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

1038年,党项首领元昊称帝,定都兴庆府(今宁夏银川),国号大夏,史称西夏。

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时还有一套本民族成为的官称。

2、西夏(1038-1227)---党项族

(2)建立

(3)统治政策

(4)夏宋金关系

西夏向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。1127年,北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立。

1.从建立到迁都

(1)建立:1114年,女真族的首领完颜阿骨打举兵反辽,次年(1115年)称皇帝,建立金朝,定都会宁府,也称上京(今黑龙江省哈尔滨市阿城区)。

(3)盛世现象:12世纪后期,金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,史称“大定之治”,他被誉为“小尧舜”。

3、金朝入主中原(1115-1234)---女真族

(2)对峙:1125年,金灭辽,1127年灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

(4)走向衰落:世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

2、猛安谋克制:

(1)名称:

金朝制度基本沿袭唐宋,并保持了女真民族的一套管理系统,叫作猛安谋克。

(2)内容:

①凡女真民户,每300 户编为一谋克,10 谋克编为一猛安 。

②他们被大批迁入中原,在汉族村落之间筑寨居住,平时耕作,战时选拔丁壮出征

性质:兵农合一制度,既是军事组织又是地方行政组织。

(3)作用:

①推进女真族的封建化进程。②既节省开支又能保证有较强的战斗力

③出现"大定之治”

4.元朝的中央与地方制度的调整

中书省

(行政权)

枢密院

(军事权)

宣政院

(民族、宗教)

皇帝

(权力中心)

御史台

(监察)

六部

西藏

中央: 一省制(只保留中书省)

①中书省(最高行政)

②枢密院(最高军事)

③宣政院(统领宗教事物和管辖西藏)

④御史台掌管监察

〖中书一省制的初衷〗

元初,中书省“省规”:三日一奏事,军国急务不拘于此限;定时由首领官排定需议事项,逐项讨论,事关重大且意见不同时将实情禀奏皇帝.这表明中书省

A.专为处理军国急事而设

B.强调集体议决防止大臣专权

C.通过分割权力强化相权

D.任何决策之事实时禀报皇帝

B

元朝采取一省制的初衷是希望能实现君主专制,故强调集体议决防止大臣专权。然而元朝的军事机构拥有独立且很高的权限,再加上各地宗王享受着半自治的特权,因此文官系统无法对他们进行节制,元朝自始自终都没能成功将大权收归皇帝或中书省的手中,反而出现了相权反弹的局面。

(一)中央官制:一省一台二院制

元朝中央机构实行中书一省制,中书省地位比起前代有很大提高,地方实行行省制;同时,进一步提高御史台的地位,使其与总政务的中书省、秉兵权的枢密院鼎足而立。由此可见,元朝( )

A.守内虚外,遏制割据势力 B.恢复中朝制度,强化权力制衡C.推行汉法,巩固政治一统 D.弃用宋朝体制,扩大官僚权威

C

(二)元朝的地方官制

①修筑驿道,设立驿站。(目的:巩固统一;为公差人员提供交通和生活服务;运输官府物资;又隔一定距离分设急递铺,负责传递公文)

②实行行省制度:中央的宰相机构中书省委派官员处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。全国共设10个行省。辖区广阔,军政权力集中,行政效率较高。

③吐蕃地区:由中央政府的宣政院进行管理。

⑤西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

⑤台湾:设澎湖巡检司,履行行政管理职能。

中央为什么给地方如此大的权力?

①元朝疆域过大,不便于对地方进行直接管理。

②元朝是少数民族统治的王朝,社会矛盾尖锐。

武夷山

南 岭

唐 朝

犬牙交错

元代地方划分标准演变:

(1)山川形便:秦汉以来,地方行政区划大体依山川地形的自然界线或历史传统等因素来确定。政区的自然属性与经济、文化一体化趋势较强,但极易产生割据局面。

(2)犬牙交错:从元代开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区。这样削弱了地方的经济、文化认同感,从而使行省失去了扼险而守、割据称雄的地理环境,中央比较容易控制。

意义:

(1)行省制度便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

(2)行省制度是中国古代地方行政制度重大变革,是中国省制的开端。

元代地方官制特点:

①行省具有双重性,既是中央派出机构,又是地方最高行政机构。

②平衡了中央与地方势力,既有利于中央集权,又给地方留出了部分权力。(大而不专)

③以中央军事控制为目的,采取“犬牙交错”的原则。

④省官互迁,防止省官任期过长而形成裙带关系网。

领域 具体知识点 阶段特征

时间

经济

辽:916-1125 夏:1038-1227 金:1115-1234

元:1206-1368

经济:封建经济继续发展,封建生产方式向边疆地区扩展,辽夏金的民族经济有所发展

1、农业:(1)经济结构:开始固定种植某种经济作物,棉花种植推广(2)边疆地区获得一定开发;(3)经济格局:南宋经济重心南移完成;元代进一步巩固

2、手工业:(1)制瓷业:元代:彩瓷时代(青花瓷);瓷器大量出口;(2)纺织业:元黄道婆;纺织机成为家庭必备;

3、商业:(1)市场:基层市场、官方榷场、民间贸易发展(2)货币:元代纸币主币(3)城市:元大都等城市发展兴盛,元代运河工商业市镇((4)外贸:海上贸易更繁荣,泉州是最大港口;

4、交通:元代:大运河;开辟长途海运航线;宋元造船航海技术发达

(二):辽夏金元的经济发展

概况:元朝大一统的稳定局面和交通系统的发展,推动了商业的发展

表现:

①市场:服务大众成为商业主流,基层市场蓬勃涌现。

②货币:在全国范围内将纸币作为主币发行。

③对外贸易:外贸税收成为宋元主要财源,中国出口丝织品,陶瓷,进口香料珠宝,泉州等成为重要的对外贸易港口

3、商业

差异:隋运河以洛阳为中心,迂回曲折航程较长

元运河在山东裁弯取直,航程缩短,经通

惠河直达大都

4、交通运输

原因:

隋朝时,北方是政治经济、文化中心,江南地区得到一定程度的开发,隋王朝营建东都洛阳及其附近粮仓,隋运河的这种布局是为了南粮北运和巩固统治的需要;隋朝时,黄河流入渤海。

元朝时政治中心在大都,南方已成为全国经济重心,南北经济差距扩大,全国大部分人口和税收集中在江南,运河路程缩短,可以减少南方财赋北运成本;元朝时,黄河改道,夺淮入海。

运河作用:相关行业的繁荣,推动了相关地区的经济与社会的发展进步。便利了南北交通运输,促进了运河流域陶瓷产业及商贸、运输等

逐渐平民化、世俗化、个性化;注重个人主观性情的抒发;

文学艺术深受时代背景的影响——文学艺术是政治经济的反映

类型:①风俗画兴起:北宋张择端的《清明上河图》.描绘民间风情

②文人山水画:由写实到更加注重意境和笔墨情趣。

画风:①北宋完成了局部统一,在绘画上气势更为宏大;

②南宋偏安,所以体现在绘画上不求对称,墨色恬淡,被称为“残山剩水” 。

特征:

宋元绘画与科技

1.印刷术:雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。

2.火药:火药大量制造并用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。

3.指南针:利用磁石指示南北的特性,用人工磁化的方法造出了指南针,并且广泛应用于航海。

4.沈括(北宋):代表作是《梦溪笔谈》,记载和总结了当时的许多科技成果。英国科学史家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

5.郭守敬(元朝):制作简仪,比欧洲同类发明早300多年;主持全国范围内的天文测量;编定历法《授时历》,在当时世界上处于领先地位。

6.王祯(元朝):编撰《农书》,集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富。

宋代科技发展的原因:

1.宋代封建经济的发展特别是商品经济发展

2.国家政策造成文化发展的需要促使发明了活字印刷术。

3.海上贸易和造船业的发展促使指南针在北宋时用于航海。

4.民族政权并立,战争不断促进了火药武器的研制和发展。

宋词得以兴盛的社会条件有哪些?

1.两宋商业和城市经济的繁荣,是宋词兴盛的物质基础

2.市民阶层壮大,生活水平提高,要求丰富的文化娱乐生活。

3.宋朝重文轻武,培养了一批文人。

4.两宋社会矛盾的尖锐,文学家更能用词表达自己的思想感情。

5.句子长短不齐,更便于抒发感情。

政治上:中央设置中书省,地方设置行省,是我国地方行政制度的大变革。西藏、台湾都正式纳入中央政府的管辖之下。

经济上:纸币“元宝钞”成为官方货币,重修大运河,纺织技术推广,开拓海运贸易,大都成为国际性商业大都会。

思想文化上:元曲成为主要文学体裁,文学艺术逐渐平民化、通俗化。

民族关系上:推行“四等人制”,“回族”形成,成为一个版图辽阔、民族众多、边疆稳定的大一统国家。

对外交往上:中外交流繁荣,开启东西方交往的新阶段,与欧洲直接交往。

辽宋夏金元时期时代特征

辽宋夏金元时期(916—1368年)是中国历史上由大分裂走向大统一的时代,也是民族交融进一步加强和封建经济文化高度发展的时期。

1.政治:从分裂割据,若干民族政权并立到逐步走向统一;北宋加强中央集权的措施和元朝行省制基本上解决了中央集权与地方分权的矛盾,君主专制中央集权制度进一步加强;少数民族政权在政治上深受中原政治制度影响;统一多民族国家进一步巩固和发展。

2.经济:农业、手工业发展,商品经济繁荣,发达的国内外交通促进国内和海外贸易的发达,城市经济发展;封建土地私有制不断发展,租佃制发达;封建国家对经济控制相对松弛,社会出现一系列新变化;经济重心南移在南宋时完成,封建生产方式向边疆地区扩展。

3.民族和对外关系:各民族政权并立对峙但以和平交往为主,各民族互相交融,边疆少数民族封建化进程加快;元朝大一统,推动民族交融出现新高潮。宋元对外贸易超过前代,贸易范围扩大,中外经济文化交流频繁,四大发明外传对世界文明发展作出巨大贡献。

4.思想文化:教育发达,文化高度繁荣;各民族文化交融;儒学复兴,程朱理学成为封建统治的官方哲学;科技成就突出,印刷术、指南针、火药外传;以宋词、元曲、风俗画为代表的市民化、多元化文学艺术繁荣;少数民族文字产生。

宋元

——统一多民族封建国家政权的并立与统一

安史之乱平定后,星罗棋布的藩镇

政治:宋初专制集权的加强

1.北宋的建立与统一

(1)建立:960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

(2)统一:北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

普曰:“……唐季以来……国家不安者,其故非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。”

——[清]毕沅《续资治通鉴》

方镇太重

君弱臣强

稍夺其权

制其钱粮

收其精兵

天下自安

北宋政权是如何结束五代十国分裂局面,形成长时间的稳定统治的?

1.地方重要权力收归中央,加强中央对地方的控制(守内虚外、强干弱枝)。

2.分散各个管理层的权力,避免将权力集中于一个机构或一人之手(分化事权)。

3.崇文抑武,营造文官政治或士大夫政治的局面(重文抑武)。

2.加强专制主义中央集权的措施

(1)加强地方控制

材料一 (宋太祖曾对赵普说)五代方镇残虐……朕今选儒臣干事者百余,分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。——李焘《续资治通鉴长编》卷13

材料二 自唐天宝以来,方镇……多以赋入自赡,名曰留使……及赵普为相,劝上革去其弊。申命诸州度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。——李焘《续资治通鉴长编》卷6

材料三 禁军聚之京师……皆一以当百。诸镇皆知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。由我太祖能强干弱枝、制治于未乱故也。 ——司马光《涑水记闻》

削实权:“杯酒释兵权”;削夺武将的权力,派文臣出任州郡长官。设安抚使司、转运使司、提点刑狱司、提举常平司四个路级机构,合成“四监司”,从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

收精兵:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。

制钱谷:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

积极:中央控制地方之军、政及财权,根除唐末以来藩镇割据之弊。

消极:地方事事须听令中央,施政困难;出现积贫积弱的现象。

材料一吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,总合于上。虽其地在万里外,…拥兵百万,而天子一呼…,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。——苏洵《嘉佑集》

材料二:太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。 ——《文献通考》

材料三:一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。 ——宋祁《上三冗三费疏》

影响:

(1)有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

(2)制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

(3)导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

特点:

(1)吸取藩镇割据的教训,从集中兵权入手,全面分割地方节度使的权力。

(2)重文轻武,文人治国。

(3)地方派文臣做知州。

(4)守内虚外,强干弱枝;将地方精锐部队调到中央组建禁军。

如此一来,宰相的权力比先前大为缩小,没有了军权、财权,形成政事堂主管政治、枢密院主管军事,三司主管财政的局面,三权分离,各不相知,一切都要通过皇帝。与此同时,又提高御史台、谏院等监察机关的权利和地位,可以纠察、弹劾各级官员,迫使宰相不得不屈从于作为皇帝耳目的台谏官。 -----樊树志《国史十六讲》

二 府

三司

积极:皇权加强,有效的监察和牵制官员,以防权臣篡权。

消极:分权过细,容易出现相互推诿效率低下局面,形成冗官冗费。谏官权重,大臣多受掣肘。

2.加强专制主义中央集权的措施

(2)加强皇权专制

中央:由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

目的:削弱宰相权力,强化君主权力。即分散中央机构权力。

宋代的文官政治

1.条件

(1)阶级条件:宋代传统的门阀士族势力退出历史舞台,庶族地主取而代之,平民社会的因素开始显现,社会流动性空前加强,这为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。

(2)政策条件:宋朝建立后,吸取前代武人拥兵自重而皇权式微的教训,确定以文治国的方针和“右文”“重文”的价值取向,这种“以儒立国”的政治格局,为宋代士大夫政治的确立提供了保障。

(3)人才条件:两宋时期,科举制得到了较大发展,大批知识分子进入官僚机构,促使官僚集团的结构由贵族士族型向文人学士型转变,以科举起家的官僚取代世家大族成为社会新贵。

(4)教育条件:宋代教育事业得到了前所未有的发展,官学、私学的数量和规模都超过了前代,这既提高了社会整体文化水平,也为文官政治的确立奠定了基础。

2.评价:改变了自汉代以来官僚集团的结构,进而改变了代表士族门阀利益的政权性质,扩大了统治基础,提高了官僚集团的整体素质,酝酿出独树一帜的政治文化,培育出“以天下为己任”的社会责任感,使宋代官僚政治展现出区别于各代的特色。

(3)抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

①罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

②提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

宋代官僚制度的完善

中国古代的官僚制度到宋代已经进入一个相当成熟的阶段,皇帝与“士大夫治天下”成为宋代政治的基础。

1.完备的首要表现是考试选官制度——科举制的完备。宋代形成了严格的三级考试、三年一考的制度,并辅之以搜身、糊名、誉录、锁院等措施,尽可能体现公平竞争和高素质选拔(王安石变法中尤其注重唯才用人)。

2.人事管理制度的严密、复杂。在“制衡”原则下,实行官、职、差遣的分离。“官”相当于现在的行政级别,仅用于确定待遇;“职”指较高文臣的虚衔,以彰显其清贵地位;“差遣”是指担任的实际职务,以“所任之事”为中心,体现了比较浓厚的务实色彩。

3.宗室、外戚、宦官等各种非理性政治因素得到了比较成功的抑制。

4.士大夫集团与皇权之间形成了相对合理的制衡关系。士大夫以“为天地立心,为生民立命”的抱负,通过经筵、台谏制度,牵制皇权。士大夫在思想上鼓吹无条件的忠君观念,皇帝对臣下的基本人格和尊严也保留了一份尊重。

唐宋政治变革表现 中枢机构 由三省制向中书门下体制转变,宰相职权进一步朝着掌管具体政务的方向发展——宰相政务官化,逐渐形成二府三司体制;文官政治形成

选官制度 自隋朝开始确立的科举制至宋代在选官中完全确立主导地位,促进中国古代封建社会由贵族社会向官僚社会的过渡。社会阶层流动加强,门阀士族衰落,庶族地主兴起

农业:①生产技术:复种技术得到推广,江南地区形成一年两熟或一年三熟制,占城稻的引进,水稻产量跃居粮食产量首位,出现“苏湖熟、天下足”的谚语。

②经济作物:经济作物不断出现并发展,棉花的种植由两广、福建扩展到江淮和川蜀一带,南方各地普遍 种植茶树。

1.农业和手工业的发展

手工业:

①纺织业:蜀地丝织品“号为冠天下”,海南岛兴起的棉纺织业发展到东南沿海地区。

②矿冶业:煤炭作为燃料,提高了冶炼产质。

③印刷业:印刷业推动了文化普及和造纸业发展。

④制瓷业:出现五大名窑(钧、汝、官、定、哥),景德镇成为著名的瓷都。

⑤造船业:北宋东京郊外出现世界最早的船坞,南宋时的海船已经配备了指南针。

二、宋代经济发展

历史纵横 北宋的人口

户口增长是农业发展的一个重要指标。北宋初期的 989年,全国户数只有650万。到北宋末的1110年,已增长到2088余万。但史料记载这一年的“口数”仅为4673余万,每户平均口数仅为2.24。绝大部分学者认为,宋代统计的口数仅包括男丁,即成年男子,如以汉唐史料所载户口比例(每户5口左右)推算,北宋末年的实际人口数应当已经超过1亿。这在中国古代人口史上是一个划时代的标志。

原因:社会稳定,政治清明;医疗卫生条件提高;生产力提高,农业发展(根本)

2.商业和城市的繁荣

商业贸易的方式:①国内城市贸易、基层市场②边境榷场贸易③海外贸易、民间贸易

商业发展的表现:

①商品流通规模扩大,货币需求量剧增。

商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。宋开始出现纸币(交子)元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。大一统带来稳定局面,交通系统发展,进一步推动商业发展。

②海外贸易繁荣,外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。

大型远洋海船;主要外贸港口广州、泉州、明州等,元代的泉州成为世界第一大港。

③城市兴盛。

人口众多、市场活跃、商业活动突破了时空限制,娱乐活动丰富多彩。 元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

宋代“商业革命” 特点 ①农村家庭手工业的商品化程度大大提高,商业经济空前繁荣;②“市”突破了原先空间和时间上的限制,交易不再受官府的限制,草市普遍;③出现了世界上最早的纸币——“交子”;④商税收入成为政府的重要财源;⑤海外贸易发达,海上交通为主,设市舶司管理对外贸易;⑥传统的重农抑商政策也有所松动,(中唐)商业环境相对宽松;⑦榷场贸易发达

原因 ①大量人口南迁带去了先进的生产技术和大量的劳动力,推动南方经济较快发展,唐朝中晚期我国经济重心已经开始南移,南宋时经济重心南移完成;②北方多战乱而南方相对稳定,社会环境为经济发展提供了基础;③租佃关系释放社会活力;④宋朝统治者执行了比较开明的经济政策;⑤宋代科技、思想、文化高度繁荣,促进了经济的发展;⑥若干民族政权的并立,给商业贸易创造了空间

原因:①西北陆上丝绸之路的阻断;②中央集权制度的强化;③宋代商品经济的繁荣。④造船业、航海技术发达,指南针用于航海。⑤南方经济迅速发展,经济重心南移。

3.经济重心南移

经济重心南移的原因:①南方战乱少,社会相对安定; ②北方人南迁,带来劳动力和先进的生产技术; ③南方自然条件优越; ④统治者重视与支持。

经济重心南移的阶段、表现、特征和规律:

朝代 表现 特征 规律

魏晋南北朝 (永喜南渡) 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和作物产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市。 江南初步得到开发 ①由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;

②由内地向沿海逐渐转移。

中唐以后 (安史之乱) 南方经济加速发展,逐渐赶上北方 南北经济总量基本持平

南宋时期 (靖康之变) 经济上南强于北的书面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。 经济重心南移完成

影响:

①交通贸易:带动了南方沿海城市的迅速发展,促进海上交通和运输的改善。

②人口分布:促使北方人民进一步南迁,我国南部、东南部人口比重不断增长。

③人才教育:带来了文化重心的南移,促进南方地区文化教育的发展,科举取士被迫采取南北分科。

④民族关系:使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

①士族阶层的衰落。隋唐时期士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。到宋朝,这种情况发生了根本改变。

②科举制度的完善:面向全社会开放,更加强调公平竞争,社会阶层流动加强。

③婚姻观念的变化:婚姻择偶以当下政治、经济地位为重,不再关心祖先名望。

4、社会的变化

1.宋朝社会变化的原因

(1)科举制度更加完善,不仅原则上面对向社会开放,而且更加强调公平竞争。

(2)商品经济发展。

(3)宋代“不抑兼并”的政策。

(4)政治相对稳定

(5)唐末五代战争打击了腐朽的士族制度,加速士族制度的衰落

2.宋朝社会变化的表现

(1)门第观念淡化

(2)社会成员人身较为自由

①贱民阶层数量显著减少。

②家内服役更多来自雇佣。

③佃农较少受到契约关系以外的人身束缚。

(3)政府适当放松了对社会的控制

①对土地买卖、典当基本不加干顶,仅办理法律手续,缴纳交易税即可。

②“贫高无定势,田宅无定主”成为普遍现象,土地兼并严重。

③对百姓迁徙住所更换职业,以及日常生活标准限制更为松弛。

三.文化:程朱理学与文化繁荣

1.思想:社会思潮方面出现了三教合一的潮流。

2.经济:宋代商品经济的发展,社会上出现追求奢靡享乐,僭越礼制的现象,需要重塑人们的道德价值观。

3.政治:宋朝面临着一系列的社会问题急需要加强中央集权。

儒学复兴的背景

理学的含义:是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想而形成的新儒学。是“理”或“天理”为核心的哲学思想体系。标志着儒家思想的成熟。

理学的实质:以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学

1.世界观:先理后气,理是世界的本源

这样理学就将宇宙自然、社会和人生联系起来。它既回答了佛道关于宇宙、自然的深层思考,还把这些思考与儒家传统对现实人生的关怀联系起来,确立了一个以“理”或“天理”为核心的观念系统,这就是理学.

2.认识论(社会观):理是儒家道德伦理和等级秩序

特点:从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。

儒学哲学化、思辨化

3.人生观“理”与欲望矛盾时,“存天理,灭人欲”。

“存天理,灭人欲”。即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界

4.方法论:“格物致知”

主张要通过“格物致知”(内心反省)的方法,把握“理”。

格物致知:格物,接触事物;致知,获得知识。简单理解就是通过实践、学习以明“理”。

▲目的:明道德之善,不是求科学之真

特别注重人的道德修养,注重宇宙、社会与人的和谐统一。这为中华民族注重气节操守、勇于承担社会责任的精神产生了很大的影响。

评价“存天理、灭人欲”:

①存天理,灭人欲”理论有两层含义。一是基于个人本能层面,指摒弃个人过分的、不合理的欲望而可以满足个人本能的需求;二是基于社会规范层面,即要人服从“礼”的要求,遵循“三纲五常”来使自己的行为符合当时社会的道德规范。

②“存天理,灭人欲”就是要防范个人欲望的过度膨胀,追寻社会、道德、政风和民风的和谐与美好。但也扼杀了人的正当私欲,不利于人的个性解放和社会的发展,实质是为维护统治阶级的政治需要,是思想领域的封建专制主义。

1.特点:以儒家伦理道德思想为核心;吸收佛道精神;哲学化、思辨化;肯定人的现实生活、道德精神的意义,具有世俗化的特点;理性主义的哲学。

2.实质:理学是以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学

3.消极: 三纲五常维系专制,压制、扼杀自然欲求

4.积极:重视主观意志,注重气节品德,讲求以理统情、自我节制,发奋立志,强调人的社会责任和历史使命。

理学的特点、实质和影响

宋明理学对乡村治理的影响(理学世俗化)

宋明理学家们通过制定家礼、族规,规范家庭、宗族礼仪,倡行乡约,借助乡村宗法组织,对乡民进行道德约束;还通过建祠堂、立牌坊、崇先贤等化俗民间的道德实践,达到敦化导民,醇厚乡俗的目的,与官方的乡党里甲等制度相结合,共同实现乡村基层社会的有效治理。

1.理学注重道德教化,是实现乡村治理的基本保证:【理学家们强调士大夫要知廉识耻,守名节忠义,成为社会道德的楷模,为当地民众作出道德的表率,推己及人,感化民众。】

2.理学注重家礼族规,是乡村治理的基石:(1)良好的家风,成为淳美民风社俗的基础。(2)族规建设。

3.理学家重视乡约建设,是化俗乡里的善俗之方:(1)乡约是乡民以一定的血缘和地缘关系为基础,由当地士绅自发组织,以邻里乡人相互救助和劝勉为目的,以礼治教化为手段的规则及组织。

(2)乡约以社会教化、道德劝善为目的,让乡民在社会舆论的制约之下,通过潜移默化的熏陶,使儒家伦理道德世俗化且深入人心,为民众所内化。

收精兵:杯酒释兵权、禁军、枢密院+三衙、更戍法)

削实权:文臣担任,通判监督

制钱谷:转运使

冗官

冗兵

冗费

中央:二府三司制

地方:文臣担任、

通判监督

科举、恩荫、

官、职、差遣分离

防范军阀割据

农民起义

抵御北方民族南侵

积贫

积弱

养兵+养官+战费+赔款

四、宋代社会危机与改革

宋初加强中央集权措施导致三冗、两积局面,革新除弊逐渐成为朝野共识。

民族矛盾

王小波、李顺起义

宋初“田制不立”“不抑兼并”,使两极分化更为严重

阶级矛盾

变法之背景

澶渊之盟

富国强兵的王安石变法

富国之法

(理财)

强兵之法

(整军)

取士之法

(改举)

青苗法、募役法

农田水利法

方田均税法

均输法、市易法

保甲法、保马法

将兵法、设军器监

改革科举制度

改革选官制度

改革教育制度

新法的局限与变质

“积贫”局面的改变

“积弱”局面的改善

1.宋初加强中央集权措施导致三冗、两积局面,革新除弊逐渐成为朝野共识。

2.土地兼并严重,阶级矛盾、民族矛盾激化。

3.庆历新政为王安石变法提供了经验教训。

4.王安石有丰富的地方工作经验,了解朝廷得失和民间疾苦--坚实基础。

5.王安石得到宋神宗支持,被起用为相,主持变法革新。

青苗法:政府在青黄不接时向农民提供低息贷借(钱或粮食)

A.积极:限制了高利贷对农民的剥削,一定程度上缓和阶级矛盾;同时增加政府收入.

B. 最具争议:强制借贷,利息较高,农民负担依然沉重;实质是政府放高利贷,引起社会不满.

募役法:政府征收免役钱雇人服役(官僚、地主也要出钱)

A.积极:增加了政府收入,减轻了农民徭役负担,保证了农业生产时间。

B. 最具争议:对贫困农民造成沉重负担,造成贫民越来越贫困。地主官僚强烈反对。

农田水利法:鼓励垦荒和兴修水利.

积极:水利工程修建保证了灌溉;耕地面积增加,促进了农业生产发展,政府税收增加。

成效最大的改革措施

方田均税法:核实土地,按多少、好坏收税。

积极:一定程度抑制兼并, 增加了政府收入;部分减轻农民赋税负担。

对地主利益触动最大

市易法:设市易务,收滞销货,短缺时卖出,以稳定市场。

积极:打破了大商人对市场的垄断;有利于稳定商品价格,增加了政府财政收入。

均输法:政府采购物资实行“徙贵就贱,用近易远”等原则。即政府采购时哪里的东西便宜、离得近就在哪里购买。

积极:既节省了政府财政支出,又阻止了大商人乘机牟利。

强兵措施:整顿军队

①省兵:精减军队,裁汰老弱;归并军营、缩减编制,减少军费开支

②强兵:保甲法、保马法、将兵法

A.保甲法:政府把农民编为保甲。农户十家一保,闲时练兵战时入军。

作用(目的):

政治:加强对人民控制,防范农民的反抗和民心涣散

军事:寓兵于民,节省军费,确保兵源和提高战斗力.

B.保马法:官马由农户保养。

作用:减少政府支出。

C.将兵法:设“将”为军队编制的基本单位,由固定将官带军队。

作用:提高军队战斗力。

取士之法

改革科举:改革考试内容和形式,要求考生联系实际。

惟才用人:择优录用,克服 “恩荫” 的弊病。

整顿太学:太学生中的优异者可免试做官,开新学科,设学田。

作用:发展了教育,使有真才实学的新进之士取代了反对改革的旧官。

变法之内容

王安石以新法害天下,引用奸邪,更张法令,至靖康之乱,人皆咎安石为祸首。 ——清 赵翼

这位中国封建社会惟一不愿让人抬、不坐轿的宰相,拒奢华、拒纳妾的宰相,也是惟一死后无任何遗产的宰相,一个本来应该大写的儒者,对平民百姓的利益居然如此视如无睹,真是莫大的悲哀! ——《王安石变法为何演变成悲剧》

变法派所制定的一些政绩法令及其实践,虽还远远谈不上解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一定帮助的,因而是发生了积极的作用的。王安石既有军政韬略,又有施政才能,是一位卓越的政治家。 ——邓广铭

在20世纪末叶提及王安石,我们只更感到惊异:在我们以前900年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围和深度不曾在当时世界里任何其他地方提出。…当王安石对神宗说“不加税而国用足”,他无疑的已经知道可以信用借贷的办法刺激经济之成长------因此,王安石与现代人近,而反与他同时代人物远。 ——黄仁宇《大历史》

众说纷纭:你又是如何看待王安石变法的?

王安石功过

变法的评价

性质:为挽救封建统治危机而进行的自上而下的政治改革运动。

进步性:

①理财和强兵之法增加了政府财政收入,加强了国家军事力量,一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了社会经济发展,客观上有利于社会进步。

③王安石能够对北宋积弊进行大刀阔斧改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神值得肯定。

局限:

①它是封建地主阶级针对北宋统治危机而进行的自救运动,所以变法没有、也不可能触动大地主土地所有制,因此不可能使北宋从根本上摆脱封建统治危机

②变法过程中用人不当,执行不善,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

政治上:宋代采取重文轻武政策。在中央,设立二府三司制,分割相权。在地方,削实权、制钱谷、收精兵,加强中央集权。

经济上:北宋商品经济繁荣,坊市限制被打破,城市经济功能增强。出现最早的纸币“交子”。海外贸易繁荣,重农抑商有所松动。宋代“不抑兼并”,土地兼并加剧,租佃关系普及。南宋完成经济重心南移。

思想文化上:程朱理学出现,促进了儒学发展(哲学化、思辨化、世俗化);南宋时期,理学成为官方哲学。宋词成为主要文学体裁,丰富了中华民族的文化宝库。

社会生活上:宋朝门第观念淡化,社会成员身份趋于平等,国家对社会的控制相对松弛。

民族关系上:民族政权并立,战争频繁;民族交融是主流,少数民族政权积极学习中原汉人的生产方式、制度和文化。

宋朝阶段特征(960年-1279年)

1、辽朝(916-1125)---契丹族

辽朝的建立者契丹族与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。

916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京临潢府(今内蒙古巴林左旗),后来版图扩大,改国号为辽。

(1)起源

二、辽、西夏、金、元

(2)建立

与北宋长期对峙,大部分时间里维持了和平局面,通使频繁,贸易活跃。

(3)辽宋关系

(4)统治特点

汉化政策(改革)

经济上:提倡农业

文化上:接受封建文化 创造契丹文字

政治上:蕃汉分治

内容:

南官:由汉人和契丹人担任 ,统治汉人与渤海人

北官:由契丹人担任,统治契丹人和北方少数民族

特点:

“因地制宜、因俗而治”,是一种民族分治

原因:

南北经文发展水平不同;统治者一时不能适应封建文明

作用:

①肯定保护汉封建文明②促进契丹向封建制过渡

③有利于民族融合和经济发展。 ④(燕蓟之民忘“南顾之心” )但在少数民族区域实行旧制则不利社会进步。

(一)、政治演变

(1)起源——党项族

西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

1038年,党项首领元昊称帝,定都兴庆府(今宁夏银川),国号大夏,史称西夏。

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时还有一套本民族成为的官称。

2、西夏(1038-1227)---党项族

(2)建立

(3)统治政策

(4)夏宋金关系

西夏向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。1127年,北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立。

1.从建立到迁都

(1)建立:1114年,女真族的首领完颜阿骨打举兵反辽,次年(1115年)称皇帝,建立金朝,定都会宁府,也称上京(今黑龙江省哈尔滨市阿城区)。

(3)盛世现象:12世纪后期,金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,史称“大定之治”,他被誉为“小尧舜”。

3、金朝入主中原(1115-1234)---女真族

(2)对峙:1125年,金灭辽,1127年灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

(4)走向衰落:世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

2、猛安谋克制:

(1)名称:

金朝制度基本沿袭唐宋,并保持了女真民族的一套管理系统,叫作猛安谋克。

(2)内容:

①凡女真民户,每300 户编为一谋克,10 谋克编为一猛安 。

②他们被大批迁入中原,在汉族村落之间筑寨居住,平时耕作,战时选拔丁壮出征

性质:兵农合一制度,既是军事组织又是地方行政组织。

(3)作用:

①推进女真族的封建化进程。②既节省开支又能保证有较强的战斗力

③出现"大定之治”

4.元朝的中央与地方制度的调整

中书省

(行政权)

枢密院

(军事权)

宣政院

(民族、宗教)

皇帝

(权力中心)

御史台

(监察)

六部

西藏

中央: 一省制(只保留中书省)

①中书省(最高行政)

②枢密院(最高军事)

③宣政院(统领宗教事物和管辖西藏)

④御史台掌管监察

〖中书一省制的初衷〗

元初,中书省“省规”:三日一奏事,军国急务不拘于此限;定时由首领官排定需议事项,逐项讨论,事关重大且意见不同时将实情禀奏皇帝.这表明中书省

A.专为处理军国急事而设

B.强调集体议决防止大臣专权

C.通过分割权力强化相权

D.任何决策之事实时禀报皇帝

B

元朝采取一省制的初衷是希望能实现君主专制,故强调集体议决防止大臣专权。然而元朝的军事机构拥有独立且很高的权限,再加上各地宗王享受着半自治的特权,因此文官系统无法对他们进行节制,元朝自始自终都没能成功将大权收归皇帝或中书省的手中,反而出现了相权反弹的局面。

(一)中央官制:一省一台二院制

元朝中央机构实行中书一省制,中书省地位比起前代有很大提高,地方实行行省制;同时,进一步提高御史台的地位,使其与总政务的中书省、秉兵权的枢密院鼎足而立。由此可见,元朝( )

A.守内虚外,遏制割据势力 B.恢复中朝制度,强化权力制衡C.推行汉法,巩固政治一统 D.弃用宋朝体制,扩大官僚权威

C

(二)元朝的地方官制

①修筑驿道,设立驿站。(目的:巩固统一;为公差人员提供交通和生活服务;运输官府物资;又隔一定距离分设急递铺,负责传递公文)

②实行行省制度:中央的宰相机构中书省委派官员处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。全国共设10个行省。辖区广阔,军政权力集中,行政效率较高。

③吐蕃地区:由中央政府的宣政院进行管理。

⑤西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

⑤台湾:设澎湖巡检司,履行行政管理职能。

中央为什么给地方如此大的权力?

①元朝疆域过大,不便于对地方进行直接管理。

②元朝是少数民族统治的王朝,社会矛盾尖锐。

武夷山

南 岭

唐 朝

犬牙交错

元代地方划分标准演变:

(1)山川形便:秦汉以来,地方行政区划大体依山川地形的自然界线或历史传统等因素来确定。政区的自然属性与经济、文化一体化趋势较强,但极易产生割据局面。

(2)犬牙交错:从元代开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区。这样削弱了地方的经济、文化认同感,从而使行省失去了扼险而守、割据称雄的地理环境,中央比较容易控制。

意义:

(1)行省制度便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

(2)行省制度是中国古代地方行政制度重大变革,是中国省制的开端。

元代地方官制特点:

①行省具有双重性,既是中央派出机构,又是地方最高行政机构。

②平衡了中央与地方势力,既有利于中央集权,又给地方留出了部分权力。(大而不专)

③以中央军事控制为目的,采取“犬牙交错”的原则。

④省官互迁,防止省官任期过长而形成裙带关系网。

领域 具体知识点 阶段特征

时间

经济

辽:916-1125 夏:1038-1227 金:1115-1234

元:1206-1368

经济:封建经济继续发展,封建生产方式向边疆地区扩展,辽夏金的民族经济有所发展

1、农业:(1)经济结构:开始固定种植某种经济作物,棉花种植推广(2)边疆地区获得一定开发;(3)经济格局:南宋经济重心南移完成;元代进一步巩固

2、手工业:(1)制瓷业:元代:彩瓷时代(青花瓷);瓷器大量出口;(2)纺织业:元黄道婆;纺织机成为家庭必备;

3、商业:(1)市场:基层市场、官方榷场、民间贸易发展(2)货币:元代纸币主币(3)城市:元大都等城市发展兴盛,元代运河工商业市镇((4)外贸:海上贸易更繁荣,泉州是最大港口;

4、交通:元代:大运河;开辟长途海运航线;宋元造船航海技术发达

(二):辽夏金元的经济发展

概况:元朝大一统的稳定局面和交通系统的发展,推动了商业的发展

表现:

①市场:服务大众成为商业主流,基层市场蓬勃涌现。

②货币:在全国范围内将纸币作为主币发行。

③对外贸易:外贸税收成为宋元主要财源,中国出口丝织品,陶瓷,进口香料珠宝,泉州等成为重要的对外贸易港口

3、商业

差异:隋运河以洛阳为中心,迂回曲折航程较长

元运河在山东裁弯取直,航程缩短,经通

惠河直达大都

4、交通运输

原因:

隋朝时,北方是政治经济、文化中心,江南地区得到一定程度的开发,隋王朝营建东都洛阳及其附近粮仓,隋运河的这种布局是为了南粮北运和巩固统治的需要;隋朝时,黄河流入渤海。

元朝时政治中心在大都,南方已成为全国经济重心,南北经济差距扩大,全国大部分人口和税收集中在江南,运河路程缩短,可以减少南方财赋北运成本;元朝时,黄河改道,夺淮入海。

运河作用:相关行业的繁荣,推动了相关地区的经济与社会的发展进步。便利了南北交通运输,促进了运河流域陶瓷产业及商贸、运输等

逐渐平民化、世俗化、个性化;注重个人主观性情的抒发;

文学艺术深受时代背景的影响——文学艺术是政治经济的反映

类型:①风俗画兴起:北宋张择端的《清明上河图》.描绘民间风情

②文人山水画:由写实到更加注重意境和笔墨情趣。

画风:①北宋完成了局部统一,在绘画上气势更为宏大;

②南宋偏安,所以体现在绘画上不求对称,墨色恬淡,被称为“残山剩水” 。

特征:

宋元绘画与科技

1.印刷术:雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。

2.火药:火药大量制造并用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。

3.指南针:利用磁石指示南北的特性,用人工磁化的方法造出了指南针,并且广泛应用于航海。

4.沈括(北宋):代表作是《梦溪笔谈》,记载和总结了当时的许多科技成果。英国科学史家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

5.郭守敬(元朝):制作简仪,比欧洲同类发明早300多年;主持全国范围内的天文测量;编定历法《授时历》,在当时世界上处于领先地位。

6.王祯(元朝):编撰《农书》,集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富。

宋代科技发展的原因:

1.宋代封建经济的发展特别是商品经济发展

2.国家政策造成文化发展的需要促使发明了活字印刷术。

3.海上贸易和造船业的发展促使指南针在北宋时用于航海。

4.民族政权并立,战争不断促进了火药武器的研制和发展。

宋词得以兴盛的社会条件有哪些?

1.两宋商业和城市经济的繁荣,是宋词兴盛的物质基础

2.市民阶层壮大,生活水平提高,要求丰富的文化娱乐生活。

3.宋朝重文轻武,培养了一批文人。

4.两宋社会矛盾的尖锐,文学家更能用词表达自己的思想感情。

5.句子长短不齐,更便于抒发感情。

政治上:中央设置中书省,地方设置行省,是我国地方行政制度的大变革。西藏、台湾都正式纳入中央政府的管辖之下。

经济上:纸币“元宝钞”成为官方货币,重修大运河,纺织技术推广,开拓海运贸易,大都成为国际性商业大都会。

思想文化上:元曲成为主要文学体裁,文学艺术逐渐平民化、通俗化。

民族关系上:推行“四等人制”,“回族”形成,成为一个版图辽阔、民族众多、边疆稳定的大一统国家。

对外交往上:中外交流繁荣,开启东西方交往的新阶段,与欧洲直接交往。

辽宋夏金元时期时代特征

辽宋夏金元时期(916—1368年)是中国历史上由大分裂走向大统一的时代,也是民族交融进一步加强和封建经济文化高度发展的时期。

1.政治:从分裂割据,若干民族政权并立到逐步走向统一;北宋加强中央集权的措施和元朝行省制基本上解决了中央集权与地方分权的矛盾,君主专制中央集权制度进一步加强;少数民族政权在政治上深受中原政治制度影响;统一多民族国家进一步巩固和发展。

2.经济:农业、手工业发展,商品经济繁荣,发达的国内外交通促进国内和海外贸易的发达,城市经济发展;封建土地私有制不断发展,租佃制发达;封建国家对经济控制相对松弛,社会出现一系列新变化;经济重心南移在南宋时完成,封建生产方式向边疆地区扩展。

3.民族和对外关系:各民族政权并立对峙但以和平交往为主,各民族互相交融,边疆少数民族封建化进程加快;元朝大一统,推动民族交融出现新高潮。宋元对外贸易超过前代,贸易范围扩大,中外经济文化交流频繁,四大发明外传对世界文明发展作出巨大贡献。

4.思想文化:教育发达,文化高度繁荣;各民族文化交融;儒学复兴,程朱理学成为封建统治的官方哲学;科技成就突出,印刷术、指南针、火药外传;以宋词、元曲、风俗画为代表的市民化、多元化文学艺术繁荣;少数民族文字产生。

同课章节目录