第4章 声现象 单元综合检测卷(含答案) 2023-2024学年北师大版八年级物理上册

文档属性

| 名称 | 第4章 声现象 单元综合检测卷(含答案) 2023-2024学年北师大版八年级物理上册 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 591.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 17:41:59 | ||

图片预览

文档简介

第4章 声现象 单元综合检测卷

一.选择题(共12小题)

1.下列事实中,应用了声波传递信息的是( )

A.超声波洁牙

B.“B超”检查病人的某部位

C.外科医生利用超声波除去人体内的结石

D.超声波加工硬度特别高的工件

2.为了使教室内的学生免受环境噪声的干扰,下列措施有效且合理的是( )

A.老师讲话的声音大一些,超过噪声的响度

B.每个学生都带一个防噪声的耳罩

C.在教室周围植树

D.教室内安装噪声监测装置

3.排箫又叫“参差”,是由长短不一的竹管组成,如图所示。下列选项中正确的是( )

A.在真空中可以听见箫声

B.排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的

C.我们能区别排箫的声音是依靠发出的音调

D.竹管长度参差不齐目的是改变声音的响度

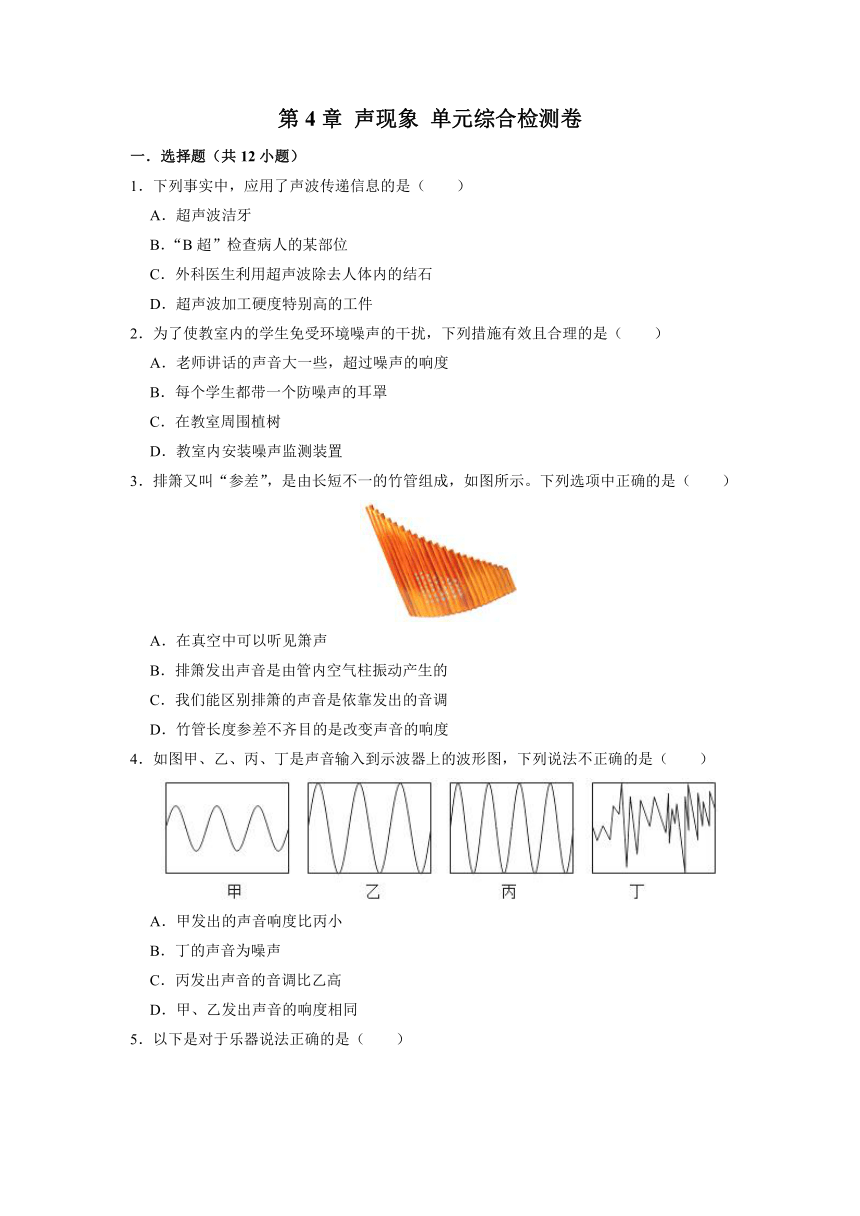

4.如图甲、乙、丙、丁是声音输入到示波器上的波形图,下列说法不正确的是( )

A.甲发出的声音响度比丙小

B.丁的声音为噪声

C.丙发出声音的音调比乙高

D.甲、乙发出声音的响度相同

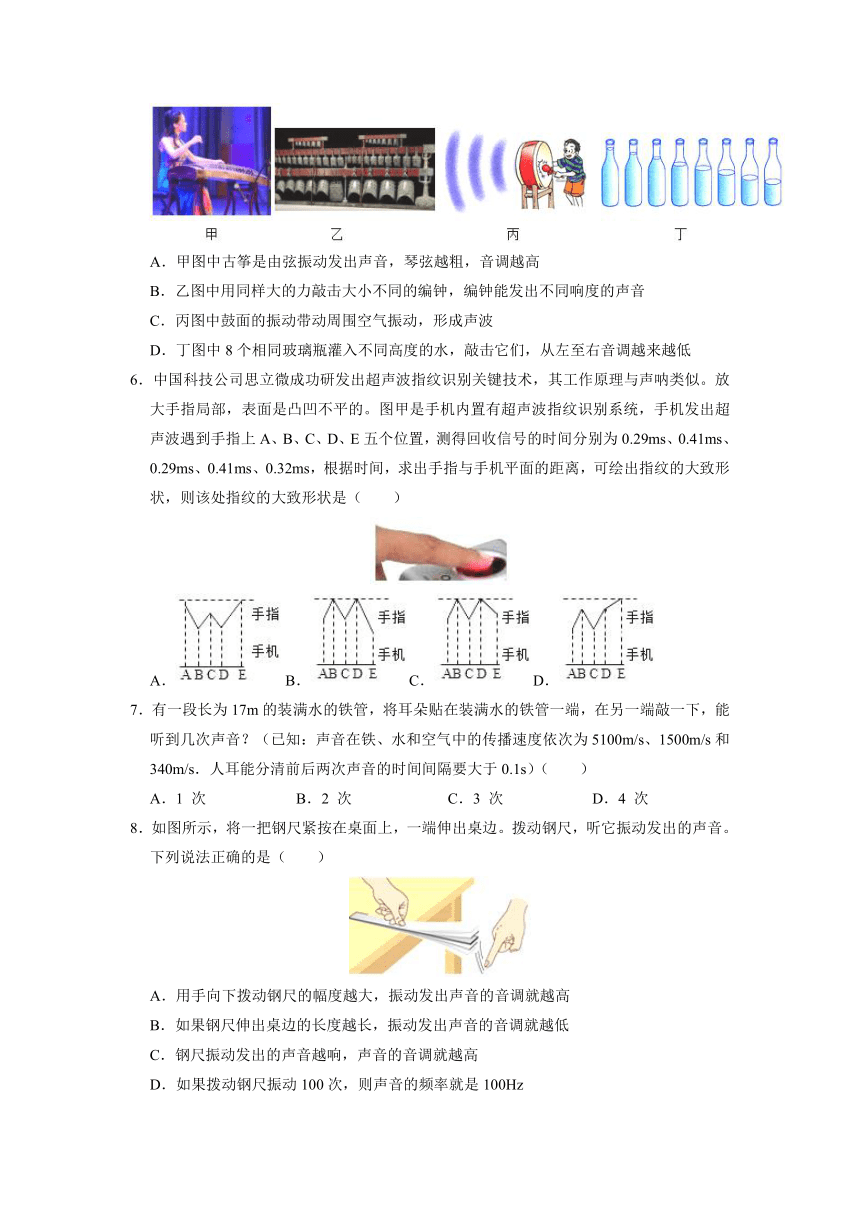

5.以下是对于乐器说法正确的是( )

A.甲图中古筝是由弦振动发出声音,琴弦越粗,音调越高

B.乙图中用同样大的力敲击大小不同的编钟,编钟能发出不同响度的声音

C.丙图中鼓面的振动带动周围空气振动,形成声波

D.丁图中8个相同玻璃瓶灌入不同高度的水,敲击它们,从左至右音调越来越低

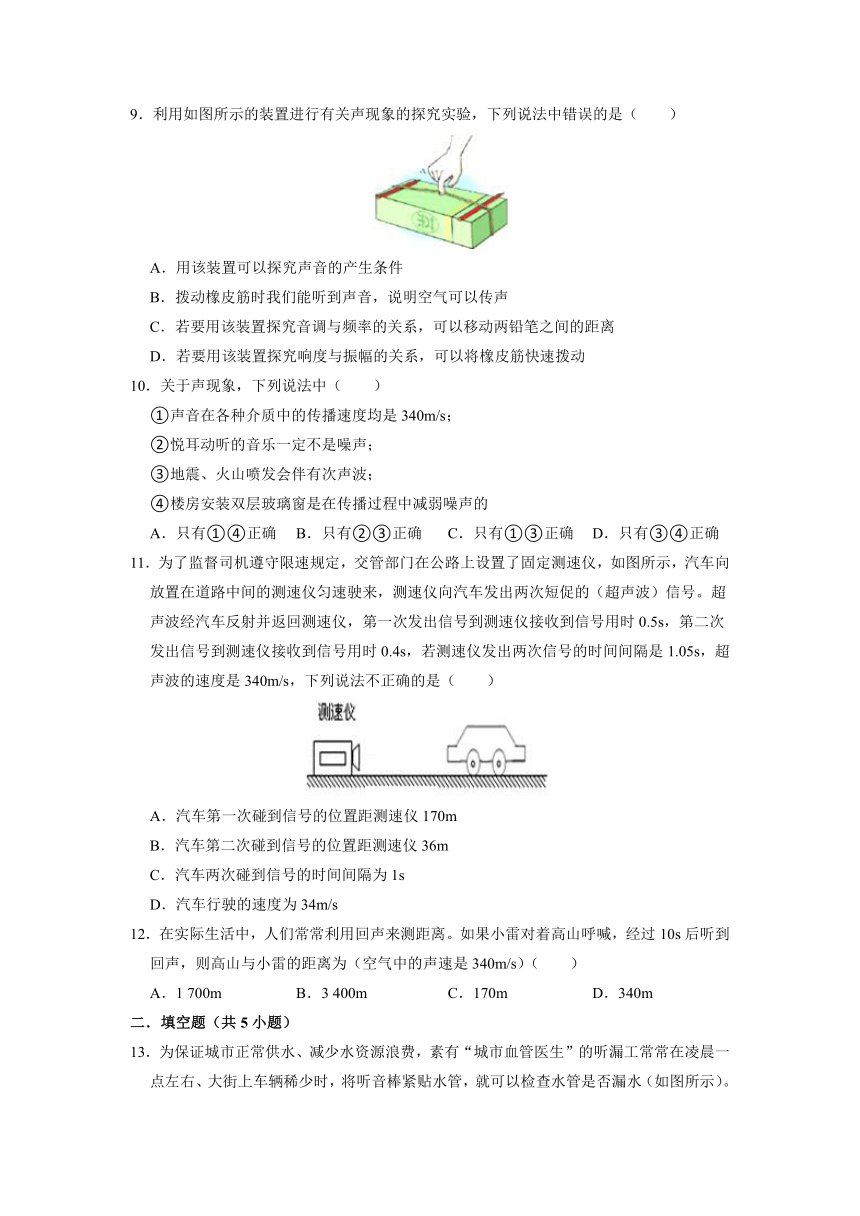

6.中国科技公司思立微成功研发出超声波指纹识别关键技术,其工作原理与声呐类似。放大手指局部,表面是凸凹不平的。图甲是手机内置有超声波指纹识别系统,手机发出超声波遇到手指上A、B、C、D、E五个位置,测得回收信号的时间分别为0.29ms、0.41ms、0.29ms、0.41ms、0.32ms,根据时间,求出手指与手机平面的距离,可绘出指纹的大致形状,则该处指纹的大致形状是( )

A.B.C.D.

7.有一段长为17m的装满水的铁管,将耳朵贴在装满水的铁管一端,在另一端敲一下,能听到几次声音?(已知:声音在铁、水和空气中的传播速度依次为5100m/s、1500m/s和340m/s.人耳能分清前后两次声音的时间间隔要大于0.1s)( )

A.1 次 B.2 次 C.3 次 D.4 次

8.如图所示,将一把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边。拨动钢尺,听它振动发出的声音。下列说法正确的是( )

A.用手向下拨动钢尺的幅度越大,振动发出声音的音调就越高

B.如果钢尺伸出桌边的长度越长,振动发出声音的音调就越低

C.钢尺振动发出的声音越响,声音的音调就越高

D.如果拨动钢尺振动100次,则声音的频率就是100Hz

9.利用如图所示的装置进行有关声现象的探究实验,下列说法中错误的是( )

A.用该装置可以探究声音的产生条件

B.拨动橡皮筋时我们能听到声音,说明空气可以传声

C.若要用该装置探究音调与频率的关系,可以移动两铅笔之间的距离

D.若要用该装置探究响度与振幅的关系,可以将橡皮筋快速拨动

10.关于声现象,下列说法中( )

①声音在各种介质中的传播速度均是340m/s;

②悦耳动听的音乐一定不是噪声;

③地震、火山喷发会伴有次声波;

④楼房安装双层玻璃窗是在传播过程中减弱噪声的

A.只有①④正确 B.只有②③正确 C.只有①③正确 D.只有③④正确

11.为了监督司机遵守限速规定,交管部门在公路上设置了固定测速仪,如图所示,汽车向放置在道路中间的测速仪匀速驶来,测速仪向汽车发出两次短促的(超声波)信号。超声波经汽车反射并返回测速仪,第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.5s,第二次发出信号到测速仪接收到信号用时0.4s,若测速仪发出两次信号的时间间隔是1.05s,超声波的速度是340m/s,下列说法不正确的是( )

A.汽车第一次碰到信号的位置距测速仪170m

B.汽车第二次碰到信号的位置距测速仪36m

C.汽车两次碰到信号的时间间隔为1s

D.汽车行驶的速度为34m/s

12.在实际生活中,人们常常利用回声来测距离。如果小雷对着高山呼喊,经过10s后听到回声,则高山与小雷的距离为(空气中的声速是340m/s)( )

A.1 700m B.3 400m C.170m D.340m

二.填空题(共5小题)

13.为保证城市正常供水、减少水资源浪费,素有“城市血管医生”的听漏工常常在凌晨一点左右、大街上车辆稀少时,将听音棒紧贴水管,就可以检查水管是否漏水(如图所示)。这种做法主要利用了声音可以在 中传播,选择在凌晨且车辆稀少检查是为了减少 的干扰。

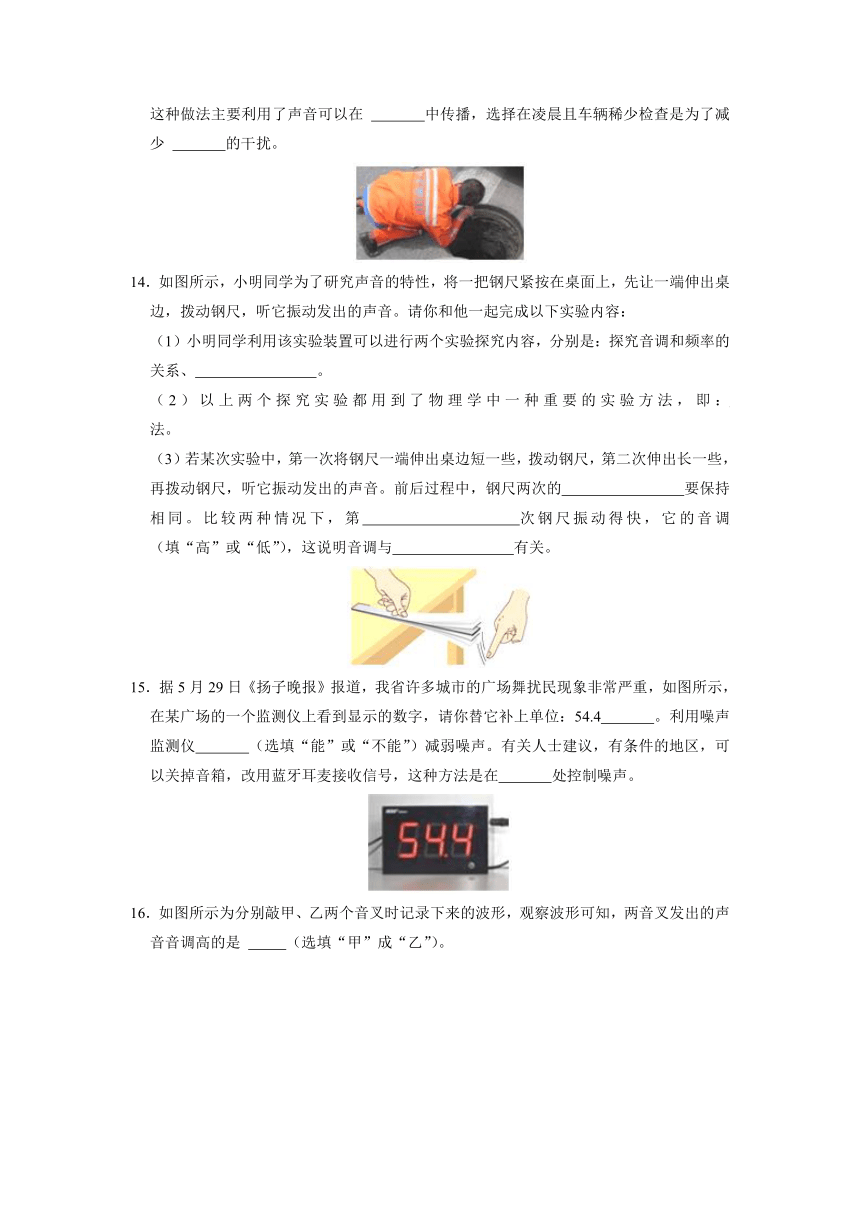

14.如图所示,小明同学为了研究声音的特性,将一把钢尺紧按在桌面上,先让一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音。请你和他一起完成以下实验内容:

(1)小明同学利用该实验装置可以进行两个实验探究内容,分别是:探究音调和频率的关系、 。

(2)以上两个探究实验都用到了物理学中一种重要的实验方法,即: 法。

(3)若某次实验中,第一次将钢尺一端伸出桌边短一些,拨动钢尺,第二次伸出长一些,再拨动钢尺,听它振动发出的声音。前后过程中,钢尺两次的 要保持相同。比较两种情况下,第 次钢尺振动得快,它的音调 (填“高”或“低”),这说明音调与 有关。

15.据5月29日《扬子晚报》报道,我省许多城市的广场舞扰民现象非常严重,如图所示,在某广场的一个监测仪上看到显示的数字,请你替它补上单位:54.4 。利用噪声监测仪 (选填“能”或“不能”)减弱噪声。有关人士建议,有条件的地区,可以关掉音箱,改用蓝牙耳麦接收信号,这种方法是在 处控制噪声。

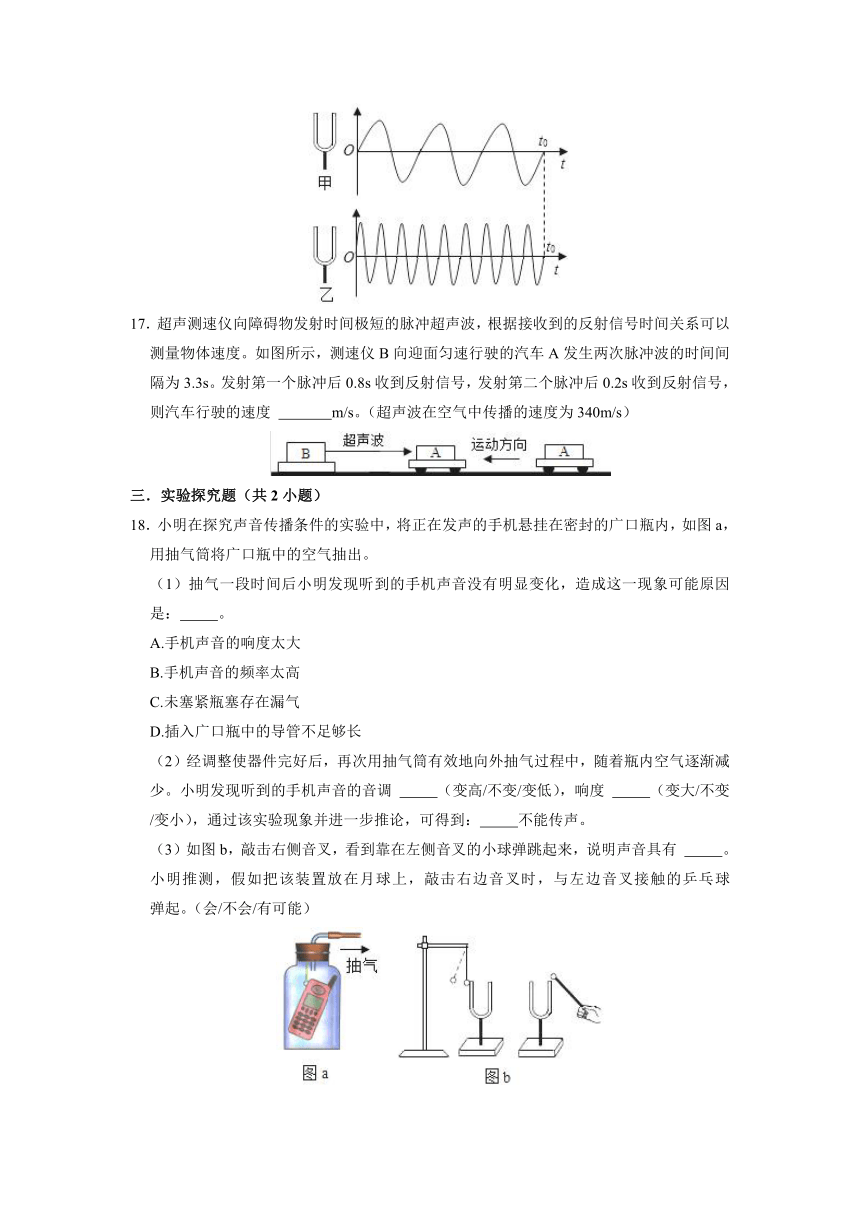

16.如图所示为分别敲甲、乙两个音叉时记录下来的波形,观察波形可知,两音叉发出的声音音调高的是 (选填“甲”成“乙”)。

17.超声测速仪向障碍物发射时间极短的脉冲超声波,根据接收到的反射信号时间关系可以测量物体速度。如图所示,测速仪B向迎面匀速行驶的汽车A发生两次脉冲波的时间间隔为3.3s。发射第一个脉冲后0.8s收到反射信号,发射第二个脉冲后0.2s收到反射信号,则汽车行驶的速度 m/s。(超声波在空气中传播的速度为340m/s)

三.实验探究题(共2小题)

18.小明在探究声音传播条件的实验中,将正在发声的手机悬挂在密封的广口瓶内,如图a,用抽气筒将广口瓶中的空气抽出。

(1)抽气一段时间后小明发现听到的手机声音没有明显变化,造成这一现象可能原因是: 。

A.手机声音的响度太大

B.手机声音的频率太高

C.未塞紧瓶塞存在漏气

D.插入广口瓶中的导管不足够长

(2)经调整使器件完好后,再次用抽气筒有效地向外抽气过程中,随着瓶内空气逐渐减少。小明发现听到的手机声音的音调 (变高/不变/变低),响度 (变大/不变/变小),通过该实验现象并进一步推论,可得到: 不能传声。

(3)如图b,敲击右侧音叉,看到靠在左侧音叉的小球弹跳起来,说明声音具有 。小明推测,假如把该装置放在月球上,敲击右边音叉时,与左边音叉接触的乒乓球 弹起。(会/不会/有可能)

19.在学习演奏小提琴的过程中,小明和同学们发现弦乐器的琴弦发出声音的音调受很多因素的影响,他们决定对这种现象进行探究,经讨论后提出以下猜想:

猜想一:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的长度有关;

猜想二:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的材料有关;

猜想三:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的横截面积有关。

为了验证以上猜想是否正确,他们找到了一些不同规格的琴弦,如下表:

编号 琴弦的材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

① 钢 40 0.5

② 钢 a b

③ 尼龙丝 30 0.5

④ 尼龙丝 40 0.5

(1)为了验证猜想一,应选用两根编号分别为 的琴弦进行实验。

(2)为了验证猜想二,应选用两根编号分别为 的琴弦进行实验。

(3)为了验证猜想三,小明选用编号为①、②的琴弦进行实验,则表中缺少的数据:a应 40,b应 0.5。(选填“等于”或“不等于”)

(4)探究过程常采用下列主要步骤:A.分析归纳得出结论;B.设计和进行实验;C.提出问题与猜想。这些探究步骤的合理顺序应该是 (只填代号)。

(5)上述实验探究过程中主要采用的物理方法是 法。

四.计算题(共3小题)

20.小李到乐山去玩,坐船游大渡河观乐山大佛如图所示,观赏完毕,游船以10m/s的速度匀速驶离大佛,依依不含的小李情不自禁的大吼一声“再见了”,5s后小李听到他的回声,(设当时气温为15摄氏度)求:

(1)小李听到回声时,游船离大佛有多远?

(2)小李发出吼声时与大佛有多远?

21.渔民渔船上使用的声呐能用于探测海底地形或者导航,已知声音在海水中传播的速度为每秒1500米。

(1)如果声呐发声体每分钟振动1.2×107次,发声的频率是多少Hz?

(2)渔船静止在某处海面,声呐竖直向下发出声信号,1.6秒后接收到回声,该处海水深度是多少米?

22.一辆客车在某公路直线路段上匀速行驶,需通过其正前方的高山悬崖下的隧道,距山崖s1时进行鸣笛测试,经2s后听到回声,且此时距山崖s2=330m,已知声速为340m/s,请根据以上数据计算:

(1)从鸣笛到司机听到回声时,声音通过的路程;

(2)客车鸣笛时到悬崖的距离s1;

(3)客车匀速行驶的速度。

参考答案

一.选择题(共12小题)

1.【解析】ABD、超声波洁牙、外科医生利用超声波除去人体内的结石、声波加工硬度特别高的工件都属于声音传递能量的应用,故ABD不合题意;

B、“B超”检查病人的某部位,属于声音传递信息的应用,故B符合题意。

故选:B。

2.【解析】A、老师讲话声音大并不会降低噪声对学生的上课的干扰,不符合题意;

B、学生戴耳罩虽然可以在接收处减弱噪声,但老师讲课声音也听不见,不是合理的办法,不符合题意;

C、在教室周围植树可以有效的在噪声的传播过程中减弱噪声,符合题意;

D、安装噪声监测器只会测出噪声的分贝,但不能减弱噪声,不符合题意;

故选:C。

3.【解析】A、声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,所以真空中无法听见箫声,故A错误;

B、声音是由物体的振动产生的,排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的,故B正确;

C、每个发声体发出声音的音色是不同的,我们能区别排箫的声音是依靠音色,故C错误;

D、竹管长度参差不齐,竹管内的空气柱的长度不同,空气柱振动时的频率不同,所以是为了改变声音的音调,故D错误。

故选:B。

4.【解析】

A、由图可知,甲振动时偏离中间位置的幅度比丙小,说明甲振幅比丙最小,所以甲声音的响度比丙最小,故A正确;

B、甲、乙、丙的振动有规律,丁的振动无规律,因此甲、乙、丙声音为乐音,丁声音为噪声,故B正确;

C、丙相同时间内振动的次数比乙多,说明丙振动的频率比乙高,丙发出声音的音调比乙高,故C正确;

D、甲振动时偏离中间位置的幅度比乙小,说明甲振幅比乙小,所以甲声音的响度比乙小,故D错误。

故选:D。

5.【解析】A、古筝是由弦振动发出声音,琴弦越粗,琴弦振动的越慢,音调越低,故A错误;

B、用同样大的力敲击大小不同的编钟,编钟的振幅相同,发出的声音的响度相同,故B错误;

C、鼓面振动时会带动周围空气振动,形成声波,故C正确;

D、8个相同玻璃瓶装不同高度的水,其质量不同,水和瓶子的质量越大,敲击时振动频率越低,所以从左至右音调越来越高,故D错误。

故选:C。

6.【解析】手机发出超声波遇到手指上A、B、C、D、E五个位置,测得回收信号的时间分别为0.29ms、0.41ms、0.29ms、0.41ms、0.32ms,超声波在空气中传播速度相同,根据v=得,手机到B和D点距离最大,并且这两点到手机距离相等,手机到A和C点距离最小,并且这这两点到手机距离相等,手机到E点距离比到A和C点的距离稍大,比到B和D点的距离更小;

A、如图,A和E到手机的距离最大,B和D到手机的距离最小,不符合题意,故A错误;

B、如图,B和D到手机的距离最大且相等,E到手机的距离最小,不符合题意,故B错误;

C、如图,B和D到手机的距离最大且相等,A和C到手机的距离最小且相等,E到手机的距离比A和C到手机距离稍大,符合题意,故C正确;

D、如图,E到手机的距离最大,不符合题意,故D错误。

故选:C。

7.【解析】声音在铁、水、空气中传播17m所用的时间分别为:

t1==≈0.003s;t2==≈0.013s;

t3===0.05s;由三次时间比较可以看出,相差不到0.1s,所以人耳是分辨不出来的,只能听到混在一起的一次声音。

故选:A。

8.【解析】A、让尺子伸出桌面的长度相同,拨动尺子的力度越大,尺子振动幅度越大,得出的结论是:振幅越大,响度越大,故A错误;

B、实验时应保持拨动钢尺的力度不变,改变钢尺伸出桌边的长度,使钢尺每次的振动幅度大致相同,实验发现尺子伸出桌面的长度越长振动越慢,发出声音的音调越低,故B正确;

C、钢尺振动发出的声音越响,声音的响度就越大,故C错误;

D、根据频率的定义可知,若钢尺在1s的时间内振动100次,它的频率就是100Hz,题中没有说振动100次的时间,不能求得频率,故D错误。

故选:B。

9.【解析】A、拨动橡皮筋能发出声音,可以探究声音是由物体振动产生的,故A正确;

B、我们听到橡皮筋振动发出的声音是空气传播的,说明空气可以传声,故B正确;

C、移动两铅笔之间的距离,可以通过改变橡皮筋振动的频率,来改变音调,故C正确;

D、将橡皮筋快速拨动,能改变声音的音调,不能改变响度,故D错误。

故选:D。

10.【解析】①、声音在不同介质中传播速度不同,在15℃空气中,传播速度为340m/s,在液体和固体中传播速度更快,故①错误;

②、音乐声如果影响了他人休息,就是噪声,故②错误;

③、地震、火山喷发、台风、海啸等自然现象都伴随着次声波的产生,故③正确;

④、住宅楼安装双层玻璃窗这是在声音的传播过程中减弱噪声的,故④正确。

故选:D。

11.【解析】A、从第一次发出信号到汽车第一次碰到信号的时间t1=×0.5s=0.25s,由v=可知,汽车第一次碰到信号的位置与测速仪距离s1=v声t1=340m/s×0.25s=85m,故A错误;

B、从第二次发出信号到汽车第二次碰到信号的时间t2=×0.4s=0.2s,由v=可知,汽车第二次碰到信号的位置与测速仪距离s2=v声t2=340m/s×0.2s=68m,故B错误;

C、汽车两次碰到信号的时间间隔t=1.05s﹣t1+t2=1.05s﹣0.25s+0.2s=1s,故C正确;

D、汽车两次碰到信号的时间间隔内行驶的路程:s=s1﹣s2=85m﹣68m=17m,则汽车行驶的速度v===17m/s,故D错误。

故选:C。

12.【解析】声音传到高山的时间为:

t=t=×10s=5s;

声音在15℃的空气中的传播速度为340m/s

由v=可得,高山与我们的间的距离:

s=vt=340m/s×5s=1700m。

故选:A。

二.填空题(共5小题)

13.【解析】(1)听音棒可以检查地下水管是否漏水是利用大地传声的,利用了声音可以在固体中传播;

(2)由于地下水管漏水时发出的声音的响度较小,在凌晨且车辆稀少时段检查,可以避免噪声的干扰。

故答案为:固体;噪声。

14.【解析】(1)利用钢尺伸出桌面的长度不同,则在振幅相同时,音调不同,是为了探究音调的高低与频率的关系;

利用钢尺伸出桌面的长度相同,用大小不同的力拨动钢尺,响度不同,是为了探究响度的大小与振幅的关系;

(2)这两种研究方法都采用了控制变量法。

(3)第一次伸出桌面短一些,钢尺振动的快;第二次伸出桌面长一些,钢尺振动的慢;前后过程中,钢尺两次的振幅要保持相同,钢尺伸出桌边越短,振动越快,频率越高,音调越高,说明音调与振动的频率有关。

故答案是:(1)响度的大小与振幅的关系;(2)控制变量;(3)振幅;一;高;频率。

15.【解析】据图所示的噪声监测器显示屏显示的数字是54.4,可知此时的噪声是54.4分贝(dB);

该装置是用来监测噪声强弱的仪器,故其测的是当时环境声音的响度,不能起到减弱噪声的作用。

关掉音箱,改用蓝牙耳麦接收信号,这种方法是在声源处控制噪声。

故答案为:dB;不能;声源。

16.【解析】对比两图可看出图中的振幅相同,但甲波形较为疏松,即频率较小,音调较低;乙图中的波形较密,频率较大,音调较高。

故答案为:乙。

17.【解析】第一次脉冲信号与汽车相遇的时间:t1=×0.8s=0.4s;

由v=可知,第一次脉冲信号与汽车相遇时,汽车与测速仪的距离:s1=v声t1=340m/s×0.4s=136m;

第二次脉冲信号与汽车相遇的时间:t2=×0.2s=0.1s;

由v=可知,第二次脉冲信号与汽车相遇时,汽车与测速仪的距离:s2=v声t2=340m/s×0.1s=34m;

汽车在这段时间行驶的路程:s车=s1﹣s2=136m﹣34m=102m;

汽车在这段路程所用的时间:t车=3.3s﹣0.4s+0.1s=3s;

汽车的行驶速度:v车===34m/s。

故答案为:34。

三.实验探究题(共2小题)

18.【解析】(1)抽气一段时间后,听到的声音没有明显减小,说明瓶中空气量基本没变,从而可知C正确;

(2)声音的音调由振动频率决定,与传播的介质多少无关;但传出的声音变小,也就是响度变小,当空气全部抽走变成真空环境,声音也就不能传播了;

(3)一个音叉靠空气将能量传递到另一个音叉,带动另一个音叉振动,这说明声音具有能量,在月球上是真空环境,声音传播无介质,小球也就不会弹起。

故答案为:(1)C;(2)不变;变小;真空;(3)能量;不会。

19.【解析】(1)为验证猜想一,应选择横截面积和材料都相同,而长度不同的琴弦③、④进行研究;

(2)为验证猜想二,应选择横截面积和长度都相同,而材料不同的琴弦①、④进行研究;

(3)为了验证猜想三,可选择长度和材料都相同,而横截面积不同的琴弦,则琴弦的长度a=40cm,横截面积b≠0.5mm2;

(4)实验探究的步骤为:提出问题、猜想和假设、实验研究、分析归纳、得出结论,因此该实验探究的步骤排序为CBA;

(5)影响音调的因素有多个,实验中采用的是控制变量法。

故答案为:(1)③、④;(2)①、④;(3)等于;不等于;(4)CBA;(5)控制变量。

四.计算题(共3小题)

20.【解析】

(1)设小李听到回声时离大佛的距离为s1,

由v=得,2s1=v声t+v船t=340m/s×5s+10m/s×5s=1750m;

解得:s1=875m;

(2)设小李发出吼声时离大佛的距离为s2,

由v=得,2s2=v声t﹣v船t=340m/s×5s﹣10m/s×5s=1650m。

解得:s2=825m。

答:(1)小李听到回声时离大佛的距离为875m;

(2)小李发出吼声时离大佛的距离为825m。

21.【解析】(1)发声的频率f==2×105Hz;

(2)超声波从海面传到海底的时间:t=×1.6s=0.8s,

由v=可得,此处海的深度:

s=vt=1500m/s×0.8s=1200m。

答:(1)发声的频率是2×105Hz;

(2)该处海水深度是1200m。

22.【解析】(1)由v=可知,声音传播的路程:s=v声t=340m/s×2s=680m;

(2)客车鸣笛时到悬崖的距离:s1=s﹣s2=680m﹣330m=350m;

(3)客车行驶的路程:s车=s1﹣s2=350m﹣330m=20m,客车匀速行驶的速度:v车===10m/s。

答:(1)从鸣笛到司机听到回声时,声音通过的路程680m;

(2)客车鸣笛时到悬崖的距离为350m;

(3)客车匀速行驶的速度为10m/s。

一.选择题(共12小题)

1.下列事实中,应用了声波传递信息的是( )

A.超声波洁牙

B.“B超”检查病人的某部位

C.外科医生利用超声波除去人体内的结石

D.超声波加工硬度特别高的工件

2.为了使教室内的学生免受环境噪声的干扰,下列措施有效且合理的是( )

A.老师讲话的声音大一些,超过噪声的响度

B.每个学生都带一个防噪声的耳罩

C.在教室周围植树

D.教室内安装噪声监测装置

3.排箫又叫“参差”,是由长短不一的竹管组成,如图所示。下列选项中正确的是( )

A.在真空中可以听见箫声

B.排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的

C.我们能区别排箫的声音是依靠发出的音调

D.竹管长度参差不齐目的是改变声音的响度

4.如图甲、乙、丙、丁是声音输入到示波器上的波形图,下列说法不正确的是( )

A.甲发出的声音响度比丙小

B.丁的声音为噪声

C.丙发出声音的音调比乙高

D.甲、乙发出声音的响度相同

5.以下是对于乐器说法正确的是( )

A.甲图中古筝是由弦振动发出声音,琴弦越粗,音调越高

B.乙图中用同样大的力敲击大小不同的编钟,编钟能发出不同响度的声音

C.丙图中鼓面的振动带动周围空气振动,形成声波

D.丁图中8个相同玻璃瓶灌入不同高度的水,敲击它们,从左至右音调越来越低

6.中国科技公司思立微成功研发出超声波指纹识别关键技术,其工作原理与声呐类似。放大手指局部,表面是凸凹不平的。图甲是手机内置有超声波指纹识别系统,手机发出超声波遇到手指上A、B、C、D、E五个位置,测得回收信号的时间分别为0.29ms、0.41ms、0.29ms、0.41ms、0.32ms,根据时间,求出手指与手机平面的距离,可绘出指纹的大致形状,则该处指纹的大致形状是( )

A.B.C.D.

7.有一段长为17m的装满水的铁管,将耳朵贴在装满水的铁管一端,在另一端敲一下,能听到几次声音?(已知:声音在铁、水和空气中的传播速度依次为5100m/s、1500m/s和340m/s.人耳能分清前后两次声音的时间间隔要大于0.1s)( )

A.1 次 B.2 次 C.3 次 D.4 次

8.如图所示,将一把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边。拨动钢尺,听它振动发出的声音。下列说法正确的是( )

A.用手向下拨动钢尺的幅度越大,振动发出声音的音调就越高

B.如果钢尺伸出桌边的长度越长,振动发出声音的音调就越低

C.钢尺振动发出的声音越响,声音的音调就越高

D.如果拨动钢尺振动100次,则声音的频率就是100Hz

9.利用如图所示的装置进行有关声现象的探究实验,下列说法中错误的是( )

A.用该装置可以探究声音的产生条件

B.拨动橡皮筋时我们能听到声音,说明空气可以传声

C.若要用该装置探究音调与频率的关系,可以移动两铅笔之间的距离

D.若要用该装置探究响度与振幅的关系,可以将橡皮筋快速拨动

10.关于声现象,下列说法中( )

①声音在各种介质中的传播速度均是340m/s;

②悦耳动听的音乐一定不是噪声;

③地震、火山喷发会伴有次声波;

④楼房安装双层玻璃窗是在传播过程中减弱噪声的

A.只有①④正确 B.只有②③正确 C.只有①③正确 D.只有③④正确

11.为了监督司机遵守限速规定,交管部门在公路上设置了固定测速仪,如图所示,汽车向放置在道路中间的测速仪匀速驶来,测速仪向汽车发出两次短促的(超声波)信号。超声波经汽车反射并返回测速仪,第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.5s,第二次发出信号到测速仪接收到信号用时0.4s,若测速仪发出两次信号的时间间隔是1.05s,超声波的速度是340m/s,下列说法不正确的是( )

A.汽车第一次碰到信号的位置距测速仪170m

B.汽车第二次碰到信号的位置距测速仪36m

C.汽车两次碰到信号的时间间隔为1s

D.汽车行驶的速度为34m/s

12.在实际生活中,人们常常利用回声来测距离。如果小雷对着高山呼喊,经过10s后听到回声,则高山与小雷的距离为(空气中的声速是340m/s)( )

A.1 700m B.3 400m C.170m D.340m

二.填空题(共5小题)

13.为保证城市正常供水、减少水资源浪费,素有“城市血管医生”的听漏工常常在凌晨一点左右、大街上车辆稀少时,将听音棒紧贴水管,就可以检查水管是否漏水(如图所示)。这种做法主要利用了声音可以在 中传播,选择在凌晨且车辆稀少检查是为了减少 的干扰。

14.如图所示,小明同学为了研究声音的特性,将一把钢尺紧按在桌面上,先让一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音。请你和他一起完成以下实验内容:

(1)小明同学利用该实验装置可以进行两个实验探究内容,分别是:探究音调和频率的关系、 。

(2)以上两个探究实验都用到了物理学中一种重要的实验方法,即: 法。

(3)若某次实验中,第一次将钢尺一端伸出桌边短一些,拨动钢尺,第二次伸出长一些,再拨动钢尺,听它振动发出的声音。前后过程中,钢尺两次的 要保持相同。比较两种情况下,第 次钢尺振动得快,它的音调 (填“高”或“低”),这说明音调与 有关。

15.据5月29日《扬子晚报》报道,我省许多城市的广场舞扰民现象非常严重,如图所示,在某广场的一个监测仪上看到显示的数字,请你替它补上单位:54.4 。利用噪声监测仪 (选填“能”或“不能”)减弱噪声。有关人士建议,有条件的地区,可以关掉音箱,改用蓝牙耳麦接收信号,这种方法是在 处控制噪声。

16.如图所示为分别敲甲、乙两个音叉时记录下来的波形,观察波形可知,两音叉发出的声音音调高的是 (选填“甲”成“乙”)。

17.超声测速仪向障碍物发射时间极短的脉冲超声波,根据接收到的反射信号时间关系可以测量物体速度。如图所示,测速仪B向迎面匀速行驶的汽车A发生两次脉冲波的时间间隔为3.3s。发射第一个脉冲后0.8s收到反射信号,发射第二个脉冲后0.2s收到反射信号,则汽车行驶的速度 m/s。(超声波在空气中传播的速度为340m/s)

三.实验探究题(共2小题)

18.小明在探究声音传播条件的实验中,将正在发声的手机悬挂在密封的广口瓶内,如图a,用抽气筒将广口瓶中的空气抽出。

(1)抽气一段时间后小明发现听到的手机声音没有明显变化,造成这一现象可能原因是: 。

A.手机声音的响度太大

B.手机声音的频率太高

C.未塞紧瓶塞存在漏气

D.插入广口瓶中的导管不足够长

(2)经调整使器件完好后,再次用抽气筒有效地向外抽气过程中,随着瓶内空气逐渐减少。小明发现听到的手机声音的音调 (变高/不变/变低),响度 (变大/不变/变小),通过该实验现象并进一步推论,可得到: 不能传声。

(3)如图b,敲击右侧音叉,看到靠在左侧音叉的小球弹跳起来,说明声音具有 。小明推测,假如把该装置放在月球上,敲击右边音叉时,与左边音叉接触的乒乓球 弹起。(会/不会/有可能)

19.在学习演奏小提琴的过程中,小明和同学们发现弦乐器的琴弦发出声音的音调受很多因素的影响,他们决定对这种现象进行探究,经讨论后提出以下猜想:

猜想一:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的长度有关;

猜想二:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的材料有关;

猜想三:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的横截面积有关。

为了验证以上猜想是否正确,他们找到了一些不同规格的琴弦,如下表:

编号 琴弦的材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

① 钢 40 0.5

② 钢 a b

③ 尼龙丝 30 0.5

④ 尼龙丝 40 0.5

(1)为了验证猜想一,应选用两根编号分别为 的琴弦进行实验。

(2)为了验证猜想二,应选用两根编号分别为 的琴弦进行实验。

(3)为了验证猜想三,小明选用编号为①、②的琴弦进行实验,则表中缺少的数据:a应 40,b应 0.5。(选填“等于”或“不等于”)

(4)探究过程常采用下列主要步骤:A.分析归纳得出结论;B.设计和进行实验;C.提出问题与猜想。这些探究步骤的合理顺序应该是 (只填代号)。

(5)上述实验探究过程中主要采用的物理方法是 法。

四.计算题(共3小题)

20.小李到乐山去玩,坐船游大渡河观乐山大佛如图所示,观赏完毕,游船以10m/s的速度匀速驶离大佛,依依不含的小李情不自禁的大吼一声“再见了”,5s后小李听到他的回声,(设当时气温为15摄氏度)求:

(1)小李听到回声时,游船离大佛有多远?

(2)小李发出吼声时与大佛有多远?

21.渔民渔船上使用的声呐能用于探测海底地形或者导航,已知声音在海水中传播的速度为每秒1500米。

(1)如果声呐发声体每分钟振动1.2×107次,发声的频率是多少Hz?

(2)渔船静止在某处海面,声呐竖直向下发出声信号,1.6秒后接收到回声,该处海水深度是多少米?

22.一辆客车在某公路直线路段上匀速行驶,需通过其正前方的高山悬崖下的隧道,距山崖s1时进行鸣笛测试,经2s后听到回声,且此时距山崖s2=330m,已知声速为340m/s,请根据以上数据计算:

(1)从鸣笛到司机听到回声时,声音通过的路程;

(2)客车鸣笛时到悬崖的距离s1;

(3)客车匀速行驶的速度。

参考答案

一.选择题(共12小题)

1.【解析】ABD、超声波洁牙、外科医生利用超声波除去人体内的结石、声波加工硬度特别高的工件都属于声音传递能量的应用,故ABD不合题意;

B、“B超”检查病人的某部位,属于声音传递信息的应用,故B符合题意。

故选:B。

2.【解析】A、老师讲话声音大并不会降低噪声对学生的上课的干扰,不符合题意;

B、学生戴耳罩虽然可以在接收处减弱噪声,但老师讲课声音也听不见,不是合理的办法,不符合题意;

C、在教室周围植树可以有效的在噪声的传播过程中减弱噪声,符合题意;

D、安装噪声监测器只会测出噪声的分贝,但不能减弱噪声,不符合题意;

故选:C。

3.【解析】A、声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,所以真空中无法听见箫声,故A错误;

B、声音是由物体的振动产生的,排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的,故B正确;

C、每个发声体发出声音的音色是不同的,我们能区别排箫的声音是依靠音色,故C错误;

D、竹管长度参差不齐,竹管内的空气柱的长度不同,空气柱振动时的频率不同,所以是为了改变声音的音调,故D错误。

故选:B。

4.【解析】

A、由图可知,甲振动时偏离中间位置的幅度比丙小,说明甲振幅比丙最小,所以甲声音的响度比丙最小,故A正确;

B、甲、乙、丙的振动有规律,丁的振动无规律,因此甲、乙、丙声音为乐音,丁声音为噪声,故B正确;

C、丙相同时间内振动的次数比乙多,说明丙振动的频率比乙高,丙发出声音的音调比乙高,故C正确;

D、甲振动时偏离中间位置的幅度比乙小,说明甲振幅比乙小,所以甲声音的响度比乙小,故D错误。

故选:D。

5.【解析】A、古筝是由弦振动发出声音,琴弦越粗,琴弦振动的越慢,音调越低,故A错误;

B、用同样大的力敲击大小不同的编钟,编钟的振幅相同,发出的声音的响度相同,故B错误;

C、鼓面振动时会带动周围空气振动,形成声波,故C正确;

D、8个相同玻璃瓶装不同高度的水,其质量不同,水和瓶子的质量越大,敲击时振动频率越低,所以从左至右音调越来越高,故D错误。

故选:C。

6.【解析】手机发出超声波遇到手指上A、B、C、D、E五个位置,测得回收信号的时间分别为0.29ms、0.41ms、0.29ms、0.41ms、0.32ms,超声波在空气中传播速度相同,根据v=得,手机到B和D点距离最大,并且这两点到手机距离相等,手机到A和C点距离最小,并且这这两点到手机距离相等,手机到E点距离比到A和C点的距离稍大,比到B和D点的距离更小;

A、如图,A和E到手机的距离最大,B和D到手机的距离最小,不符合题意,故A错误;

B、如图,B和D到手机的距离最大且相等,E到手机的距离最小,不符合题意,故B错误;

C、如图,B和D到手机的距离最大且相等,A和C到手机的距离最小且相等,E到手机的距离比A和C到手机距离稍大,符合题意,故C正确;

D、如图,E到手机的距离最大,不符合题意,故D错误。

故选:C。

7.【解析】声音在铁、水、空气中传播17m所用的时间分别为:

t1==≈0.003s;t2==≈0.013s;

t3===0.05s;由三次时间比较可以看出,相差不到0.1s,所以人耳是分辨不出来的,只能听到混在一起的一次声音。

故选:A。

8.【解析】A、让尺子伸出桌面的长度相同,拨动尺子的力度越大,尺子振动幅度越大,得出的结论是:振幅越大,响度越大,故A错误;

B、实验时应保持拨动钢尺的力度不变,改变钢尺伸出桌边的长度,使钢尺每次的振动幅度大致相同,实验发现尺子伸出桌面的长度越长振动越慢,发出声音的音调越低,故B正确;

C、钢尺振动发出的声音越响,声音的响度就越大,故C错误;

D、根据频率的定义可知,若钢尺在1s的时间内振动100次,它的频率就是100Hz,题中没有说振动100次的时间,不能求得频率,故D错误。

故选:B。

9.【解析】A、拨动橡皮筋能发出声音,可以探究声音是由物体振动产生的,故A正确;

B、我们听到橡皮筋振动发出的声音是空气传播的,说明空气可以传声,故B正确;

C、移动两铅笔之间的距离,可以通过改变橡皮筋振动的频率,来改变音调,故C正确;

D、将橡皮筋快速拨动,能改变声音的音调,不能改变响度,故D错误。

故选:D。

10.【解析】①、声音在不同介质中传播速度不同,在15℃空气中,传播速度为340m/s,在液体和固体中传播速度更快,故①错误;

②、音乐声如果影响了他人休息,就是噪声,故②错误;

③、地震、火山喷发、台风、海啸等自然现象都伴随着次声波的产生,故③正确;

④、住宅楼安装双层玻璃窗这是在声音的传播过程中减弱噪声的,故④正确。

故选:D。

11.【解析】A、从第一次发出信号到汽车第一次碰到信号的时间t1=×0.5s=0.25s,由v=可知,汽车第一次碰到信号的位置与测速仪距离s1=v声t1=340m/s×0.25s=85m,故A错误;

B、从第二次发出信号到汽车第二次碰到信号的时间t2=×0.4s=0.2s,由v=可知,汽车第二次碰到信号的位置与测速仪距离s2=v声t2=340m/s×0.2s=68m,故B错误;

C、汽车两次碰到信号的时间间隔t=1.05s﹣t1+t2=1.05s﹣0.25s+0.2s=1s,故C正确;

D、汽车两次碰到信号的时间间隔内行驶的路程:s=s1﹣s2=85m﹣68m=17m,则汽车行驶的速度v===17m/s,故D错误。

故选:C。

12.【解析】声音传到高山的时间为:

t=t=×10s=5s;

声音在15℃的空气中的传播速度为340m/s

由v=可得,高山与我们的间的距离:

s=vt=340m/s×5s=1700m。

故选:A。

二.填空题(共5小题)

13.【解析】(1)听音棒可以检查地下水管是否漏水是利用大地传声的,利用了声音可以在固体中传播;

(2)由于地下水管漏水时发出的声音的响度较小,在凌晨且车辆稀少时段检查,可以避免噪声的干扰。

故答案为:固体;噪声。

14.【解析】(1)利用钢尺伸出桌面的长度不同,则在振幅相同时,音调不同,是为了探究音调的高低与频率的关系;

利用钢尺伸出桌面的长度相同,用大小不同的力拨动钢尺,响度不同,是为了探究响度的大小与振幅的关系;

(2)这两种研究方法都采用了控制变量法。

(3)第一次伸出桌面短一些,钢尺振动的快;第二次伸出桌面长一些,钢尺振动的慢;前后过程中,钢尺两次的振幅要保持相同,钢尺伸出桌边越短,振动越快,频率越高,音调越高,说明音调与振动的频率有关。

故答案是:(1)响度的大小与振幅的关系;(2)控制变量;(3)振幅;一;高;频率。

15.【解析】据图所示的噪声监测器显示屏显示的数字是54.4,可知此时的噪声是54.4分贝(dB);

该装置是用来监测噪声强弱的仪器,故其测的是当时环境声音的响度,不能起到减弱噪声的作用。

关掉音箱,改用蓝牙耳麦接收信号,这种方法是在声源处控制噪声。

故答案为:dB;不能;声源。

16.【解析】对比两图可看出图中的振幅相同,但甲波形较为疏松,即频率较小,音调较低;乙图中的波形较密,频率较大,音调较高。

故答案为:乙。

17.【解析】第一次脉冲信号与汽车相遇的时间:t1=×0.8s=0.4s;

由v=可知,第一次脉冲信号与汽车相遇时,汽车与测速仪的距离:s1=v声t1=340m/s×0.4s=136m;

第二次脉冲信号与汽车相遇的时间:t2=×0.2s=0.1s;

由v=可知,第二次脉冲信号与汽车相遇时,汽车与测速仪的距离:s2=v声t2=340m/s×0.1s=34m;

汽车在这段时间行驶的路程:s车=s1﹣s2=136m﹣34m=102m;

汽车在这段路程所用的时间:t车=3.3s﹣0.4s+0.1s=3s;

汽车的行驶速度:v车===34m/s。

故答案为:34。

三.实验探究题(共2小题)

18.【解析】(1)抽气一段时间后,听到的声音没有明显减小,说明瓶中空气量基本没变,从而可知C正确;

(2)声音的音调由振动频率决定,与传播的介质多少无关;但传出的声音变小,也就是响度变小,当空气全部抽走变成真空环境,声音也就不能传播了;

(3)一个音叉靠空气将能量传递到另一个音叉,带动另一个音叉振动,这说明声音具有能量,在月球上是真空环境,声音传播无介质,小球也就不会弹起。

故答案为:(1)C;(2)不变;变小;真空;(3)能量;不会。

19.【解析】(1)为验证猜想一,应选择横截面积和材料都相同,而长度不同的琴弦③、④进行研究;

(2)为验证猜想二,应选择横截面积和长度都相同,而材料不同的琴弦①、④进行研究;

(3)为了验证猜想三,可选择长度和材料都相同,而横截面积不同的琴弦,则琴弦的长度a=40cm,横截面积b≠0.5mm2;

(4)实验探究的步骤为:提出问题、猜想和假设、实验研究、分析归纳、得出结论,因此该实验探究的步骤排序为CBA;

(5)影响音调的因素有多个,实验中采用的是控制变量法。

故答案为:(1)③、④;(2)①、④;(3)等于;不等于;(4)CBA;(5)控制变量。

四.计算题(共3小题)

20.【解析】

(1)设小李听到回声时离大佛的距离为s1,

由v=得,2s1=v声t+v船t=340m/s×5s+10m/s×5s=1750m;

解得:s1=875m;

(2)设小李发出吼声时离大佛的距离为s2,

由v=得,2s2=v声t﹣v船t=340m/s×5s﹣10m/s×5s=1650m。

解得:s2=825m。

答:(1)小李听到回声时离大佛的距离为875m;

(2)小李发出吼声时离大佛的距离为825m。

21.【解析】(1)发声的频率f==2×105Hz;

(2)超声波从海面传到海底的时间:t=×1.6s=0.8s,

由v=可得,此处海的深度:

s=vt=1500m/s×0.8s=1200m。

答:(1)发声的频率是2×105Hz;

(2)该处海水深度是1200m。

22.【解析】(1)由v=可知,声音传播的路程:s=v声t=340m/s×2s=680m;

(2)客车鸣笛时到悬崖的距离:s1=s﹣s2=680m﹣330m=350m;

(3)客车行驶的路程:s车=s1﹣s2=350m﹣330m=20m,客车匀速行驶的速度:v车===10m/s。

答:(1)从鸣笛到司机听到回声时,声音通过的路程680m;

(2)客车鸣笛时到悬崖的距离为350m;

(3)客车匀速行驶的速度为10m/s。