高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(共30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 14:48:53 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

导入

“君子远庖厨,见其生不忍见其死。”

——《孟子·梁惠王章句上》

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”

——《孟子·梁惠王章句上》

“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。”

——《孟子 告子上》

孟子所谓的“性善”不是指人具有先天的道德观念,而是说天生具备向善的要求和为善的能力。所以孟子强调加强个人自身修养,又提出了“仁政”的思想,即以“不忍人之心”行“不忍人之政”。

今天我们来学习他的《人皆有不忍人之心》。

人皆有不忍人之心

学习目标

一、了解孟子及其作品,了解孟子的思想。

二、掌握文中重要的文言实词、虚词及特殊句式等文言基础知识。

三、赏析本文写法方面的特点.

四、把握孟子“仁政”的观点,理解其现实意义。

作者简介

孟子主张“性善论”,主张法先王、行仁政,其仁政思想具体体现为:提出“民贵君轻”的民本思想;反对兼并战争,主张“保民而王”;主张“民有恒产”,减轻赋税;强调舍身取义,杀身成仁。

他曾游历于齐、宋、魏、鲁诸国,希望效法孔子推行自己的政治主张,前后历时二十多年。但孟子的仁政学说没有得到实行。最后他退居讲学,和他的学生一起,作《孟子》七篇。

作者简介

孟子主张“性善论”,主张法先王、行仁政,其仁政思想具体体现为:提出“民贵君轻”的民本思想;反对兼并战争,主张“保民而王”;主张“民有恒产”,减轻赋税;强调舍身取义,杀身成仁。

他曾游历于齐、宋、魏、鲁诸国,希望效法孔子推行自己的政治主张,前后历时二十多年。但孟子的仁政学说没有得到实行。最后他退居讲学,和他的学生一起,作《孟子》七篇。

《孟子》

孟子的思想集中反映在《孟子》一书中。《孟子》是记录孟子言行的著作,共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

书中有《鱼我所欲也》、《得道多助,失道寡助》、《寡人之于国也》、《生于忧患,死于安乐》和《齐桓晋文之事》等篇编入中学语文教科书中。

写作背景

孟子生活的战国中期,各国互相攻伐,强者称霸,割据混乱的局面已成为社会经济进一步发展的障碍。尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。孟子针对社会现状阐述自己的观点,宣扬他的“仁政”“王道”学说。与孔子一样,他力图将儒家的政治理论和治国理念转化为具体的国家治理主张,并推行于天下。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。《人皆有不忍人之心》即是其一。

文题解读

《人皆有不忍人之心》 出自《孟子》的《公孙丑章句上》。

“忍”:狠。(君王为人不忍《鸿门宴》)

“忍人”:狠心对待别人。

“不忍人之心”: 怜悯别人的心,同情别人的心。

“人皆有不忍人之心”:每个人都有怜爱别人的心。

每个人都有怜悯体恤别人的心情。恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,尤其有四体也。

明确提出观点

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

忍人:狠心对待别人。

斯:于是,就。

以:用

运:运转,转动。

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是就有怜爱别人(百姓)的政治;用怜爱别人的心实行怜爱别人(百姓)的政治,治理天下就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

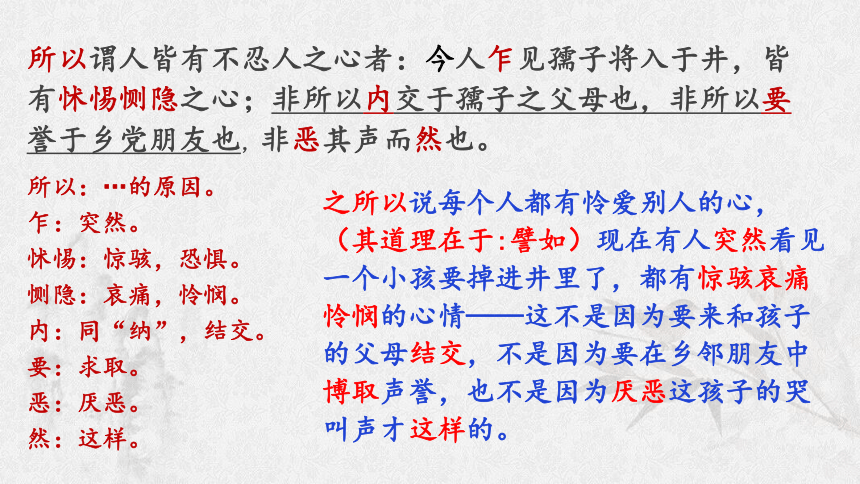

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

所以:…的原因。

乍:突然。

怵惕:惊骇,恐惧。

恻隐:哀痛,怜悯。

内:同“纳”,结交。

要:求取。

恶:厌恶。

然:这样。

之所以说每个人都有怜爱别人的心,(其道理在于:譬如)现在有人突然看见一个小孩要掉进井里了,都有惊骇哀痛怜悯的心情——这不是因为要来和孩子的父母结交,不是因为要在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样的。

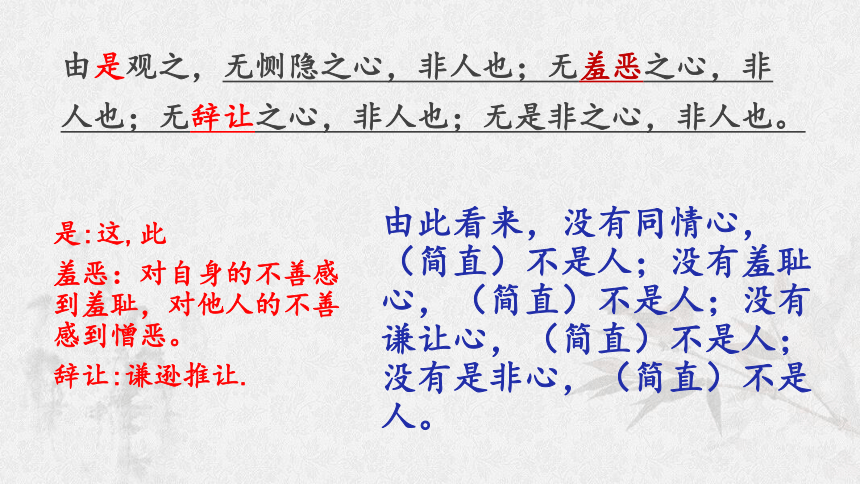

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

是:这,此

羞恶:对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

辞让:谦逊推让.

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

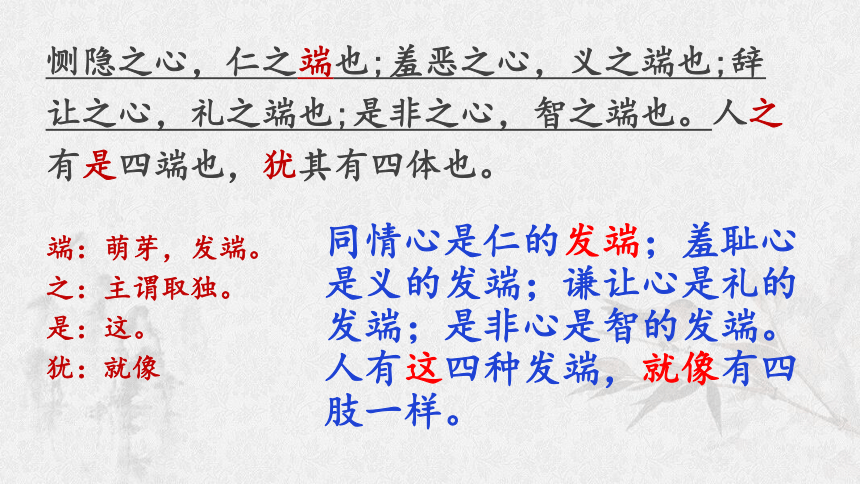

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

端:萌芽,发端。

之:主谓取独。

是:这。

犹:就像

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

而:表转折。

贼:名词作动词,伤害。

有了这四种发端却自认为不行的,是伤害自己的人;认为他的君主不行的,是伤害他的君主的人。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

然:通“燃”。

达:流通,指泉水涌出。

苟:如果。

保:使…安定。

事:侍奉。

凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流通。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养侍奉父母都成问题。

问题:孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。

这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

本文的论证思路是怎样的?

全文可分为三层

第一层由开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

第二层由“所以谓人皆有不认人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

第三层从“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

本文运用了哪些论证方法?

正反对比论证(正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也…)

比喻论证(若火之始然,泉之始达。)

举例论证(今人将见孺子将入于井…)

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”。但又要求“扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

不矛盾。

因为在孟子看来,即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀,也会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大并充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

孟子为什么强调“人皆有不忍人之心”?

孟子认为,“不忍人之心”是一种近乎本能,而每个人都具有的情感。具体表现为恻隐,羞恶,辞让,是非之心,还有仁义礼智的萌芽因子。因而,能不能发挥自己的“不忍人之心”关系重大,把四端由个体的特殊体验向外扩充,于家可以侍奉父母、尊长,于国可以为政治民,乃至于统御天下。反之,则连个人的身家性命都难以自保。“不忍人之心”是孟子思想体系的基础。

孟子是怎样从人性(人皆有不忍人之心)推到施行仁政的?

先王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

说每个人都有怜悯体恤别人的心情的原因,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理--这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。

由此看来,没有同情心,简直不是人:没有羞耻心,简直不是人:没有谦让心,简直不是人:没有是非心,简直不是人。

联系历史或实际,谈谈人应具有“恻隐之心”“羞恶之心””辞让之心”“是非之心”的意义。

“侧隐之心”

治国为政方面:恻隐之心是“仁爱”思想的体现,可联系古代爱惜百姓的官员与帝王,现代如中共十八大体现出的“以民为本”的思想,“精准扶贫”的措施,都是“仁爱”的体现。相反,一些朝代和现代一些国家,对民实行暴政,发动战争导致生灵涂炭,都是“仁”的缺失。

人与自然方面:乱捕乱杀野生动物缺乏“恻隐之心”。

社会文明发展方面:“扶不扶”问题,导致人与人之间的冷漠。

“辞让之心”

可从国与国、人与人之间的关系 入手分析,如果只注重一己之利而忽视他人利益,相互争夺,而不是相互谦让,必然产生争端,如古代争夺土地、财产的例子,当今中美贸易战的例子。实现人民命运共同体应该有宽容博大的胸怀,不能只关注自身利益。

“羞恶之心”

可联系古代的乱臣贼子,也可联系当代有些官员贪污腐化,有些人道德沦丧,毫无底线,一些网络平台烂熟严重的分析儒家倡导的羞恶之心的重要。

“是非之心”

人应该有是非的判断,特别是对于一些似是而非的思想,更要有清醒的认识,如对一些古代的思想、观念、习俗要有清晰的认识,对外来的思想文化要能够批判地继承等。

主题归纳

《人皆有不忍人之心》从人性的前提推导政治,即由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。因为这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以施行认证也应该是天经地义的。

思辨探究

孟子认为“人皆有不忍人之心”,这体现了他的“性本善”思想,即主张人性向善,注重道德修养的自觉性;而儒家的另一位代表人物荀子,却提出了”性恶论”,即主张人性本恶,强调道德教育的必要性.你认为哪种说法更有利于道德发展呢?

思辨探究

观点一

孟子的“性善论”是从正面激励人奋发向上,自觉向善,因而更有利于道德的发展。

孟子把道德观念、道德理性看作人的本性,强调了人性本善;在主体的道德修养中,孟子又强调了“为仁由己”的主动性和积极性,鼓励个人扬善弃恶、积极向上,努力提高自己的道德修养。

思辨探究

观点二

荀子的“性恶论”强调借助礼仪规范来培养人的道德修养,重视利用客观条件进行教育和学习,更具有可操作性,因而更有利于道德的发展。荀子认为,人的本性存在粗陋之处,所以要加强后天的学习和改造,从而造就完善的人格。

思辨探究

观点三

二者各有长短,二者互补更利于道德的发展。

清代学者钱大昕说:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化性而勉于善。立言虽殊,其教人以善则一也。”即两种理论的最终目的是一致的。其中,孟子提供了人性善的内在依据,认为人天生具有修己的可能性和主动性,但却忽视了人道德修养的必要性和被动性;荀子强调道德修养的被动性,却忽视了主体向善的主动性和可能性。二者相互补充,既鼓励人注重自我道德修养,又加强外在的道德约束,才能更好地建设社会道德。

结束语:

孟子说人性善,他的意思并不是说,每个人生下来就是孔子,就是圣人,也就是说,人性内有种种善的成分,也还有些其他成分,本身无所谓善恶,若不适当控制,就会通向恶。

孟子提出大量论证,来支持性善说,一人的本性中都有此"四端",若充分扩充,就变成四种"常德",即儒家极其强调的仁、义、礼、智。这些德,若不受外部环境的阻碍,就会从内部自然发展、扩充,有如种子自己长成树,蓓蕾自己长成花。

正因为这样,我们都要弘扬自己的“善”。

生活中,善良无处不在,用心感受,会体会到不同的善良。心存善意,我们就一定能收获到活着的意义;摒弃善意,我们的生命将会暗淡无光,注定是匆匆人世走一遭,留不下一丝美好。所以,生活需要善良,做人更需要善良!

再见

导入

“君子远庖厨,见其生不忍见其死。”

——《孟子·梁惠王章句上》

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”

——《孟子·梁惠王章句上》

“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。”

——《孟子 告子上》

孟子所谓的“性善”不是指人具有先天的道德观念,而是说天生具备向善的要求和为善的能力。所以孟子强调加强个人自身修养,又提出了“仁政”的思想,即以“不忍人之心”行“不忍人之政”。

今天我们来学习他的《人皆有不忍人之心》。

人皆有不忍人之心

学习目标

一、了解孟子及其作品,了解孟子的思想。

二、掌握文中重要的文言实词、虚词及特殊句式等文言基础知识。

三、赏析本文写法方面的特点.

四、把握孟子“仁政”的观点,理解其现实意义。

作者简介

孟子主张“性善论”,主张法先王、行仁政,其仁政思想具体体现为:提出“民贵君轻”的民本思想;反对兼并战争,主张“保民而王”;主张“民有恒产”,减轻赋税;强调舍身取义,杀身成仁。

他曾游历于齐、宋、魏、鲁诸国,希望效法孔子推行自己的政治主张,前后历时二十多年。但孟子的仁政学说没有得到实行。最后他退居讲学,和他的学生一起,作《孟子》七篇。

作者简介

孟子主张“性善论”,主张法先王、行仁政,其仁政思想具体体现为:提出“民贵君轻”的民本思想;反对兼并战争,主张“保民而王”;主张“民有恒产”,减轻赋税;强调舍身取义,杀身成仁。

他曾游历于齐、宋、魏、鲁诸国,希望效法孔子推行自己的政治主张,前后历时二十多年。但孟子的仁政学说没有得到实行。最后他退居讲学,和他的学生一起,作《孟子》七篇。

《孟子》

孟子的思想集中反映在《孟子》一书中。《孟子》是记录孟子言行的著作,共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

书中有《鱼我所欲也》、《得道多助,失道寡助》、《寡人之于国也》、《生于忧患,死于安乐》和《齐桓晋文之事》等篇编入中学语文教科书中。

写作背景

孟子生活的战国中期,各国互相攻伐,强者称霸,割据混乱的局面已成为社会经济进一步发展的障碍。尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。孟子针对社会现状阐述自己的观点,宣扬他的“仁政”“王道”学说。与孔子一样,他力图将儒家的政治理论和治国理念转化为具体的国家治理主张,并推行于天下。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。《人皆有不忍人之心》即是其一。

文题解读

《人皆有不忍人之心》 出自《孟子》的《公孙丑章句上》。

“忍”:狠。(君王为人不忍《鸿门宴》)

“忍人”:狠心对待别人。

“不忍人之心”: 怜悯别人的心,同情别人的心。

“人皆有不忍人之心”:每个人都有怜爱别人的心。

每个人都有怜悯体恤别人的心情。恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,尤其有四体也。

明确提出观点

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

忍人:狠心对待别人。

斯:于是,就。

以:用

运:运转,转动。

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是就有怜爱别人(百姓)的政治;用怜爱别人的心实行怜爱别人(百姓)的政治,治理天下就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

所以:…的原因。

乍:突然。

怵惕:惊骇,恐惧。

恻隐:哀痛,怜悯。

内:同“纳”,结交。

要:求取。

恶:厌恶。

然:这样。

之所以说每个人都有怜爱别人的心,(其道理在于:譬如)现在有人突然看见一个小孩要掉进井里了,都有惊骇哀痛怜悯的心情——这不是因为要来和孩子的父母结交,不是因为要在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样的。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

是:这,此

羞恶:对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

辞让:谦逊推让.

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

端:萌芽,发端。

之:主谓取独。

是:这。

犹:就像

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

而:表转折。

贼:名词作动词,伤害。

有了这四种发端却自认为不行的,是伤害自己的人;认为他的君主不行的,是伤害他的君主的人。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

然:通“燃”。

达:流通,指泉水涌出。

苟:如果。

保:使…安定。

事:侍奉。

凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流通。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养侍奉父母都成问题。

问题:孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。

这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

本文的论证思路是怎样的?

全文可分为三层

第一层由开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

第二层由“所以谓人皆有不认人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

第三层从“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

本文运用了哪些论证方法?

正反对比论证(正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也…)

比喻论证(若火之始然,泉之始达。)

举例论证(今人将见孺子将入于井…)

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”。但又要求“扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

不矛盾。

因为在孟子看来,即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀,也会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大并充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

孟子为什么强调“人皆有不忍人之心”?

孟子认为,“不忍人之心”是一种近乎本能,而每个人都具有的情感。具体表现为恻隐,羞恶,辞让,是非之心,还有仁义礼智的萌芽因子。因而,能不能发挥自己的“不忍人之心”关系重大,把四端由个体的特殊体验向外扩充,于家可以侍奉父母、尊长,于国可以为政治民,乃至于统御天下。反之,则连个人的身家性命都难以自保。“不忍人之心”是孟子思想体系的基础。

孟子是怎样从人性(人皆有不忍人之心)推到施行仁政的?

先王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

说每个人都有怜悯体恤别人的心情的原因,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理--这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。

由此看来,没有同情心,简直不是人:没有羞耻心,简直不是人:没有谦让心,简直不是人:没有是非心,简直不是人。

联系历史或实际,谈谈人应具有“恻隐之心”“羞恶之心””辞让之心”“是非之心”的意义。

“侧隐之心”

治国为政方面:恻隐之心是“仁爱”思想的体现,可联系古代爱惜百姓的官员与帝王,现代如中共十八大体现出的“以民为本”的思想,“精准扶贫”的措施,都是“仁爱”的体现。相反,一些朝代和现代一些国家,对民实行暴政,发动战争导致生灵涂炭,都是“仁”的缺失。

人与自然方面:乱捕乱杀野生动物缺乏“恻隐之心”。

社会文明发展方面:“扶不扶”问题,导致人与人之间的冷漠。

“辞让之心”

可从国与国、人与人之间的关系 入手分析,如果只注重一己之利而忽视他人利益,相互争夺,而不是相互谦让,必然产生争端,如古代争夺土地、财产的例子,当今中美贸易战的例子。实现人民命运共同体应该有宽容博大的胸怀,不能只关注自身利益。

“羞恶之心”

可联系古代的乱臣贼子,也可联系当代有些官员贪污腐化,有些人道德沦丧,毫无底线,一些网络平台烂熟严重的分析儒家倡导的羞恶之心的重要。

“是非之心”

人应该有是非的判断,特别是对于一些似是而非的思想,更要有清醒的认识,如对一些古代的思想、观念、习俗要有清晰的认识,对外来的思想文化要能够批判地继承等。

主题归纳

《人皆有不忍人之心》从人性的前提推导政治,即由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。因为这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以施行认证也应该是天经地义的。

思辨探究

孟子认为“人皆有不忍人之心”,这体现了他的“性本善”思想,即主张人性向善,注重道德修养的自觉性;而儒家的另一位代表人物荀子,却提出了”性恶论”,即主张人性本恶,强调道德教育的必要性.你认为哪种说法更有利于道德发展呢?

思辨探究

观点一

孟子的“性善论”是从正面激励人奋发向上,自觉向善,因而更有利于道德的发展。

孟子把道德观念、道德理性看作人的本性,强调了人性本善;在主体的道德修养中,孟子又强调了“为仁由己”的主动性和积极性,鼓励个人扬善弃恶、积极向上,努力提高自己的道德修养。

思辨探究

观点二

荀子的“性恶论”强调借助礼仪规范来培养人的道德修养,重视利用客观条件进行教育和学习,更具有可操作性,因而更有利于道德的发展。荀子认为,人的本性存在粗陋之处,所以要加强后天的学习和改造,从而造就完善的人格。

思辨探究

观点三

二者各有长短,二者互补更利于道德的发展。

清代学者钱大昕说:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化性而勉于善。立言虽殊,其教人以善则一也。”即两种理论的最终目的是一致的。其中,孟子提供了人性善的内在依据,认为人天生具有修己的可能性和主动性,但却忽视了人道德修养的必要性和被动性;荀子强调道德修养的被动性,却忽视了主体向善的主动性和可能性。二者相互补充,既鼓励人注重自我道德修养,又加强外在的道德约束,才能更好地建设社会道德。

结束语:

孟子说人性善,他的意思并不是说,每个人生下来就是孔子,就是圣人,也就是说,人性内有种种善的成分,也还有些其他成分,本身无所谓善恶,若不适当控制,就会通向恶。

孟子提出大量论证,来支持性善说,一人的本性中都有此"四端",若充分扩充,就变成四种"常德",即儒家极其强调的仁、义、礼、智。这些德,若不受外部环境的阻碍,就会从内部自然发展、扩充,有如种子自己长成树,蓓蕾自己长成花。

正因为这样,我们都要弘扬自己的“善”。

生活中,善良无处不在,用心感受,会体会到不同的善良。心存善意,我们就一定能收获到活着的意义;摒弃善意,我们的生命将会暗淡无光,注定是匆匆人世走一遭,留不下一丝美好。所以,生活需要善良,做人更需要善良!

再见