高中语文部编版必修上册第八单元《语言积累、梳理与探究》课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版必修上册第八单元《语言积累、梳理与探究》课件(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 17:54:23 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

必修上册第八单元

“我国语文教学的传统特别强调字与词是语言建构的起点。”

(王宁《语文学科核心素养的提出及其主要特点》)

“语汇是语言的根本。学生使用语言能力的高低,在相当大程度上决定于掌握语汇能力的高低。国外甚至认为,一名学生的智力能力同语汇量的多少成正比。从某种意义上说,中学生语言,主要是扩充语汇,增强运用语汇的素养。”

(顾振彪《关于中学语言知识教材的反思与设想》)

一、情境再现

在中国

有这么一个地方被称作“蓝厅”

在蓝厅

有这么一群人

他们说过的话

字字铿锵 句句在理

不卑不亢 掷地有声

他们始终代表中国发出时代强音

……

他们就是来自

中华人民共和国外交部的

“外交天团”

就乌克兰局势回答“中国外交政策和对外关系”

外交部部长王毅表态:

“中方已经多次阐明立场,我们始终本着客观公正态度,根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断、表明主张。应该看到,冰冻三尺非一日之寒。乌克兰局势发展到今天,原因错综复杂。解决复杂问题,需要的是冷静和理性,而不是火上浇油、激化矛盾。”

面对H&M等外国品牌拒用新疆棉产品一事

外交部发言人赵立坚霸气回应:

“吃着中国人的饭,还砸着中国人的锅,天下哪有这样的美事?”

外交部发言人华春莹也表示:

“中国人民光明磊落、友善开放,但是中国人民的民意不可欺、不可违!”

外交部发言人赵立坚表示:

“欲加之罪,何患无辞”“种族灭绝的帽子留着他们自己带吧!”

针对一些西方国家借“涉疆问题”指责中国侵犯人权

外交部发言人汪文斌回应:

“台湾的分裂行径和拙劣表演不得人心,丑恶嘴脸暴露无遗,民进党当局注定贻笑大方”

“中方坚决反对任何建交国与台湾进行任何形式的官方交往”

二、词语的积累

(一)词语“家族”

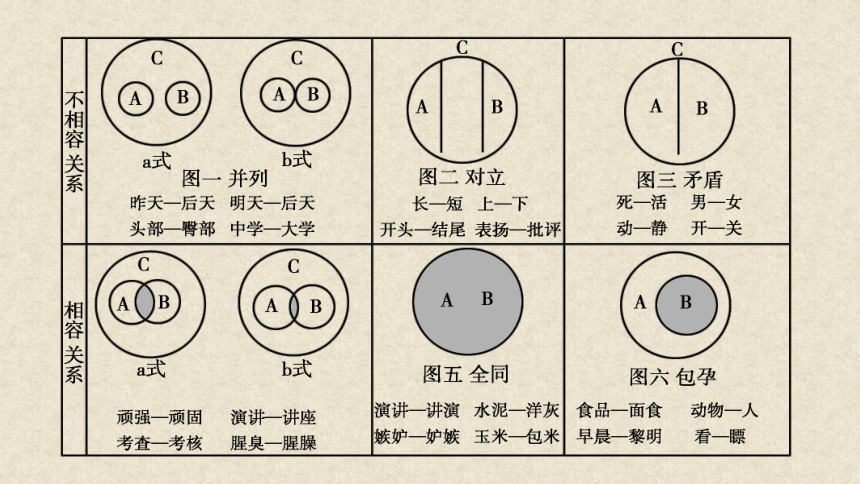

词语之间的关系是指词与词的基本意义(概念意义)之间的关系,有并列关系、对立关系、矛盾关系、交叉关系、全同关系、包孕关系。

(二)熟语“家族”

1.成语的来源

成语往往来源于古代经典故事、历史著作、神话故事、民间传说、诗文短句等,我国古代的的很多神话传说、寓言故事含义深刻,富有教育意义,往往被概括为成语,例如:女娲补天、精卫填海、夸父逐日、愚公移山、守株待兔、拔苗助长等。

(1)历史故事

如“指鹿为马”就是秦朝的故事。当时掌权的奸臣赵高图谋造反,但不知群臣能否服从,于是设法试探。他把一只鹿献给秦王二世,说是马,看有谁附和,有谁反对,然后惩罚说真话的人。后用“指鹿为马”比喻故意颠倒是非,混淆黑白。

(2)神话寓言

如“精卫填海”出自《山海经》。炎帝的女儿在东海里淹死了,化成精卫鸟,把西山的木石衔来填进东海。这一神话被概括为“精卫填海”这个成语,用来比喻意志坚强、奋斗不息。

(3)口头俗语

如“七上八下”“五花八门”“人山人海”“头重脚轻”“有板有眼”“呆头呆脑”“半斤八两”“鸡毛蒜皮”等成语,就是来自大众流传的口头语。

(4)诗文短句

如李白的《长干行》:“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜。”后来就用“青梅竹马”形容男女小时候天真无邪,在一起玩耍的情景。

2.成语、歇后语、惯用语的特点和区别

成语、歇后语、惯用语都属于“熟语”的范畴,他们都是常用的定型化的固定短语。成语、歇后语、惯用语基本都是“说一是一”,不能随意更改其中任何一个字。

(1)从结构上看

成语多数以四字格为主来表达一个复杂的意思,歇后语是通过喻体和释义两部分来说明复杂的意思,惯用语常以三字格为主来说明意思。成语的定型性很强,它的结构或结构成分不能轻易变动,歇后语前后两部分是定型的,喻体和释义是相关的,而惯用语的结构比较松散,中间往往可以插入其他成分。

(2)从风格色彩看

成语的感彩很明显,有褒义的、贬义的和中性的;歇后语是一种“俏皮话”,风格幽默,是以“俏皮”为基调的;惯用语大多数是贬义的,褒义的较少,中性词义也只是极少数。

(3)从表达作用看

成语往往是通过古代的寓言故事、历史事件或历史故事讲道理,有哲理性;歇后语主要是为了把话讲得形象风趣;而惯用语多是精练的,如用来表示“拖延或浪费时间”就用“磨洋工”,使人有形象生动之感。

(三)新词语“家族”

1.新造词语

(1)结合法。按照一定的关系排列词汇材料而形成新词语,大多是运用句法组合方式合成的,其中偏正关系的组合方式能产性最强。具体如:

病退、代沟、国脚、空姐、手机、水吧。

下岗、节能、打假、扶贫、导播、美体。

影视、运作、评估、展销、拆迁、整改。

明星效应、黄牌警告、南北对话、证券交易。

偏正式

动宾式

主谓式

并列式

(2)附加法

这一类新词语由主要和附加两部分组成,也就是由词根和词缀组成。如 :

____族:追星族、上班族、打工族、的士族、美食族。

____工程:希望工程、菜篮子工程、211工程、豆腐渣工程。

2.缩略法构成新词

随着现代生活节奏的明显加快,人们使用短语或长词语时感到不便,于是无意或有意地把短语或词中的某些词、语素、音节或音位减去,剩下的部分组成新词语。如,随着住房制度改革的深入,人们把“住房制度改革”缩略为“房改”,把买房子“首期支付”的购房款称为“首付”。

3.来自“旧”词语

“旧”词语创造出新词又可以分为两种情况。

(1)一种是一些词语过去曾经用过,因为社会历史原因,后来被淘汰了,现在随着人们观念的更新和事物的重现,又重新进入交际领域。最典型的例子是老板、赏光、分红等等。

(2)第二种是某个词语在汉语中原来就有,也有固定的意义,但是随着新事物、新概念的出现,借用旧词演变发展出新的义项。 如“人气”一词汉语中原来就有,指的是人的意气、气质、感情,人体的气味或人的气息以及人的心气、情绪。 现在人们常说的“人气”有了新的意义和用法。 例如:人气指数急剧上升的濮存昕。这里的“人气”指的是人受欢迎的程度,意思接近于“人缘、声望”。

4.外来词构成新词语

(1)音译外来词。

完全按照与外语的读音相似的汉字来记录,并不取汉字的意义。 如克隆(clone),拍拖(partner),托福(tofel),麦当劳(Mcdonald)。

(2)意译外来词。

按照外语的意义将其翻译成汉语。如代沟(ɡeneration ɡap),电脑(computer),情人节(valentine's day),黑客(hacker),超市(supermarket)。

(3)半音译半意译外来词。

构成新词语的外来词中,有一部分是:一半是对外语读音的记录,另一半进行意译,一部分是在原词声音记录的基础上额外补加的汉语意思。 例如:霓虹灯(neon),吉普车(jeep),踢踏舞(Tittup)。

(4)字母加汉字的外来词。

如卡拉OK、AA制、B超、A股、BP机,这些词在汉语里已经有了稳固的地位,有的甚至没有一个适当的汉字能够替换它。

(5)英语缩略词。

如SARS、WTO、CCTV、MTV、IQ等。

(6)英语单词。

如E mail,office等。

(7)字母加数字外来词。

如windows98、Mp3、5G等。

一、情境再现

一词多义——兵

朱元璋初入红巾,用兵①之道不及元之脱脱辈,而能削木为兵②,以疲惫之兵③攻元。当是时,兵④旱相乘,天下大屈,江南之地,可谓“无岁不受兵⑤”,遂灭元,改国为明。其幼时之友触其颜面,左右欲兵⑥其友,元璋舍之。

吴子曰:民心向背定乾坤,胸襟开阔方为人敬。

①名词,战略战术、兵法;②名词,兵器;③名词,士兵、军队;④名词,战争;⑤动词,侵略;⑥名作动,用兵器杀人

古今异义——李代桃僵

桃树种水井旁边,李树种在桃树旁边,盘根错节,相互依存。如果其中的一棵被虫啮咬根部,在树根逐渐腐烂后,最容易孳生虫类,这些虫会迅速蔓延开来,则紧紧依傍在边上的另一棵树,基本上在劫难逃。

出自南宋·郭茂倩《乐府诗集·鸡鸣》:“桃生露井上,李树生桃旁。虫来啮桃根,李树代桃僵。树木身相代,兄弟还相忘。”僵:枯死。李树代替桃树而死。原比喻兄弟互相爱护,互相帮助。现用来借指以此代彼或代人受过。

二、一词多义

一词多义是指一个词具有几个互相关联的含义,在古今汉语中都有,文言文中这种现象很普遍,也是学习文言文的一大难题,把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义、假借义等。

1.词的本义

词的本义有两种理解:(1)一种是就词的来源说的,即该词最初的意义,如“向”的最初意义是朝北的窗户,“兵”的最初意义是兵器,“走”的最初意义为跑等。

(2)另一种理解是就词的应用来说的。把最常用的那个意义算作词的本义,也叫“基本意义”。如“兵”的基本意义是“兵士”,“走”的基本意义是“步行”。

2.词的引申义

引申义是从基本义发展出来的,同基本义有相类似、相对立或相关联的意义。如“引”:本义“拉开弓”,如“丁壮者,引弦而战”(《塞翁失马》);引申义“援引”,如“不宜妄自菲薄,引喻失义”(《出师表》)。

3.词的比喻义

比喻义也属于词的本义的一种引申,是建立在比喻基础上所产生的意义。但因为它使用比喻,使语言风格特殊,色彩鲜明,所以跟引申义并列,成为转义的一种。它是由本义通过打比方而产生的新义。如“爪牙”的本义是鸟兽的爪子和牙齿,比喻义是“得力的帮手或武士”,如“将军者,国之爪牙也”(《汉书·李广传》)。

4.词的假借义

词的义项与本义毫不相干,只是由于同音的缘故,被借作他用而产生,就是古文中常常出现的通假字现象。所谓通假字,就是指本应用甲字,使用时借用与其意义不相干只是音同或音近的乙字去代替它的现象。甲字是本字,乙字是甲字的通假字。这里的乙字就含有了假借义。如“莫”:本义是“日落”,假借为“没有”。

三、古今异义

古义和今义不相同的词叫古今异义词。概括起来,古今异义词主要有以下几种:

词义扩大

词义缩小

词义转移

词义感彩发生变化

词义词义程度轻重变化

1.词义扩大

即词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之扩大,由部分到整体,由个别到一般,由狭窄到宽泛,使古义成为今义外延的一个组成部分。 如:

体:古义是身体的某一部分,后来词义范围扩大,指整个身体。“五体投地”是说头和四肢这身体的五个部分都接触地面,而绝对不可以理解为五个身体接触地面。

2.词义缩小

即词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之缩小,由整体到部分,由一般到个别,由宽泛到狭窄,使今义成为古义外延的一个组成部分。 如:

臭:古义指气味,包括香气和难闻的气味。 后来词义范围缩小,专指难闻的气味,即今天所说的臭气。 成语“乳臭未干”“无声无臭”中的“臭”,指的都是气味。

3.词义转移

词的意义由一个范围移动到另一个范围,这种现象更是大量存在于成语中。如:

闻:古义是“知声”,即耳朵对声音的感知;现在的意思是“知味”,即鼻子对气味的感知。“不闻不问”“耳闻目染”等成语中的“闻”都是古义。

4.感彩变化

有些词的词义包含有感彩,感彩表明说话人的态度。 有表示肯定满意的,这就是褒义;有表示不满贬斥的,这就是贬义。 一些词的感彩古今也有变化,这在成语中也有所体现。如:

危:古义端正,引申为正直,是褒义词;而今义是危险,是个贬义词,从褒义变贬义。危言正色:指刚直的言论和严正的态度。 危言危行:说正直的话,做正直的事。危言逆耳:意为正直的规劝听起来不顺耳。这几个成语中的“危”都为古义的褒义。

5.程度轻重变化

有些词意义所表示的程度古今也存在差异,表现是古义轻今义重或古义重今义轻。如:

诛:古义是责备、谴责;今义词义加重,引申为惩罚,再引申为杀死,如诛杀。口诛笔伐:指从口头和书面上对坏人坏事进行揭露和声讨。 这里的“诛”,程度较轻,保留古义。

一、情境再现

成语“沉鱼落雁”,出于《庄子·齐物论》:“毛嫱、丽娅,人之所美也;鱼见之深入,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤。”庄子本义是:鱼、鸟、麋鹿不仅不把美女视为美貌,反而把美女视为有害,所以鱼下逃水底,鸟高飞天空,麋鹿遁入山林。

庄子的“无正色”寓言,譬解人与人各有不同追求,各有不同价值观。很多人把出将入相的世俗成功,视为人生的最大成功。庄子却把出将入相的世俗成功,视为人生的最大失败。

庄子“无正色”论,可以视为隐斥孟子的“天下同然”论:“口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉,至于心,独无所同然乎?”孟子认为,天下人味有同嗜,声有同听,色有同美,心有“同然”,所以圣人所定的君臣纲常,天下人都应认同。道家的杨朱、墨家的墨子,都不认同儒家的君臣纲常,就被孟子斥为“无君无父”的“禽兽”。

孟子式的儒家思维,被独尊两千年,于是出于《庄子》的成语“沉鱼落雁”,从原本反对“天下同然”,变成了支持“天下同然”,从鱼、鸟不认同毛嫱、丽娅之美貌,变成了鱼、鸟认同毛嫱、丽娅之美貌。

由于以儒解庄的千年影响,反对儒家价值观的真《庄子》,终于被改造成了赞成儒家价值观的伪《庄子》。所以明代庄学家罗勉道感叹说:“寥寥千八百载间,作者之意郁而未伸,剽窃之用,转而多误。”

二、词语的选择

在“正确使用词语(包括熟语)”是历年高考考查的重点题型。词语是组句成段的基本材料,正确辨析并使用词语,是语言表达的基本要求。能否恰当地使用词语,是衡量一个人语文水平高低的重要标志。

(一)准确把握词义

有些词语彼此相似,有些词语易被望文生义,如果辨析不精细,就会导致词语误用,对于这种情况,需要把握各自的词义,明确侧重点,弄清区别,这样才能避免误用。

1.注意字面、引申、比喻义

有的词语的字面意义就是它的常用意义,这种词语掌握起来没什么难度,如:为非作歹、洗心革面、一劳永逸等。但有的词语字面意义通常不用,而常用它的引申或比喻义,成语如:登堂入室(比喻学问或技能由浅入深,逐渐达到更高的水平)、芝兰玉树(比喻有良好教养的优秀子弟)等;双音词如:眼红(见了名利或好东西都想占为己有)、骑墙(比喻立场不稳,站在中间,向两边讨好)等。

2.注意使用对象和场合

有的词语我们仅懂得它的基本意义是不够的,还得掌握它适用于什么对象。成语如:汗牛充栋(只形容书籍著述多)、美轮美奂(只形容房屋高大华丽)、月中折桂(只比喻科举及第)等;双音词如:造诣(一般只比喻学问、技艺达到的程度)、缔造(多指创立、建立伟大的事业)等。

3.注意褒贬色彩

词语的基本意义了解后,要注意它适用的情景和场合,即注意它的褒贬色彩。成语如:趋之若鹜(贬义,多指盲目追逐某种不适宜的事物)、有口皆碑(褒义,众人一致赞赏)等;双音词如:染指(贬义,指想分享非分的利益)、枭雄(贬义,强横而有野心的人)等。

4.注意谦敬用法

中国是礼仪之邦,在语言运用中,非常讲究谦敬,这就有了谦词和敬词之分,成语如:蓬荜生辉(谦词,指别人到自己的家或张挂别人的字画使自己非常荣耀)、泰山北斗(敬词,指德高望重、成就卓越而受人敬仰的人)等;双音词如:拙作(谦词,指自己的作品)、斧正(敬词,请人为自己修改文章)等。

(二)体会词语的感彩

词语在反映客观事物时所表现出来的人的态度和情感,有褒义词、贬义词和中性词之分。褒义词:含有赞许、肯定色彩的词,如团结、果断、慷慨等。贬义词:含有厌恶、否定色彩的词,如勾结、武断、吝啬等。中性词:不含褒贬意味的词,如决断、教育、结果等。感彩方面词语还有几种特殊用法。如褒词贬用、贬词褒用、中性词褒用或贬用等。

(三)把握词语的语体色彩

从语言的交际方式和功能上着眼,可将语体分为口语语体和书面语体两大类。口语语体主要指人们日常交谈所用的语体,在即兴式的讲话以及话剧、影视、相声、评书及其他说唱文学中也常用。书面语体主要指以书面形式出现的供人阅读的文章所用的语体。书面语体是在口语语体的基础上发展形成的,它是口语语体的加工形式。有时同一件事或同一语意,往往成语是一种说法,俗语又是另一种说法,这样就形成了同义的成语与俗语。

舍本逐末———捡了芝麻,丢了西瓜

自我吹嘘———王婆卖瓜,自卖自夸

鹤立鸡群———羊群里出骆驼

横生枝节———半路里杀出个程咬金

鱼目混珠———挂羊头卖狗肉

众矢之的———老鼠过街,人人喊打

评头品足———横挑鼻子竖挑眼

捉襟见肘———拆东墙补西墙

畏首畏尾———前怕狼后怕虎

开诚布公———打开窗户说亮话

(四)要求与原则

从语言的交际方式和功能上着眼,可将语体分为口语语体和书面语体两大类。口语语体主要指人们日常交谈所用的语体,在即兴式的讲话以及话剧、影视、相声、评书及其他说唱文学中也常用。书面语体主要指以书面形式出现的供人阅读的文章所用的语体。书面语体是在口语语体的基础上发展形成的,它是口语语体的加工形式。有时同一件事或同一语意,往往成语是一种说法,俗语又是另一种说法,这样就形成了同义的成语与俗语。

1.准确

在文章写作或言语交际中,词语的选择和使用,应该准确地反映客观事物、恰切地表达思想感情。在某电视台颇有影响的综艺栏目中,主持人在请一位观众上场表演节目时介绍说:“今天我们很高兴请到了一位年过半百的老同志上台,他就是 80 多岁的……”把80多岁的老同志说成“年过半百”,听着别扭。如果改为“已过古稀之年”或“已是耄耋之年”就准确。

2.鲜明

词语使用应该鲜明突出地反映客观事物和思想感情,给听众或读者留下显豁的印象。例如鲁迅《头发的故事》中N先生的一段话——“最佩服北京双十节的情形。早晨,警察到门,吩咐道挂旗!是,挂旗!各家大半懒洋洋地踱出一个国民来,撅起一块斑驳陆离的洋布。”这段文字巧妙而精当地使用了“踱出一个国民”“撅起一块洋布”等意味深长的词语,把在北洋军阀统治下的人们对双十节的冷漠和厌倦,描写得淋漓尽致,鲜明地表达了人物的感情。

3.生动

选用那些具体形象、新鲜活泼的词语,使文章或谈话浑然成趣,富有感染力。例如符中士《不吃辣椒不革命》写吃辣椒和声音洪亮的关系时,幽默地说:“外面流传着这样一句话 :‘宁愿听苏州人吵架,不愿听湖南人说话。’听苏州人吵架,简直是一种艺术享受。吴侬细语轻柔温婉,好似‘两个黄鹂鸣翠柳’一般。湖南人只要辣口一开,哪怕两口子说悄悄话,也是高腔快调,振聋发聩。有些人认为这是一种缺陷。殊不知湖南读过《麻衣相法》的人极多,相信书上说的‘声音洪亮者主贵 !’”这段文字之所以飘逸精彩,就是因为使用生动传神的词语,昭示出作者的睿智和才情。

必修上册第八单元

“我国语文教学的传统特别强调字与词是语言建构的起点。”

(王宁《语文学科核心素养的提出及其主要特点》)

“语汇是语言的根本。学生使用语言能力的高低,在相当大程度上决定于掌握语汇能力的高低。国外甚至认为,一名学生的智力能力同语汇量的多少成正比。从某种意义上说,中学生语言,主要是扩充语汇,增强运用语汇的素养。”

(顾振彪《关于中学语言知识教材的反思与设想》)

一、情境再现

在中国

有这么一个地方被称作“蓝厅”

在蓝厅

有这么一群人

他们说过的话

字字铿锵 句句在理

不卑不亢 掷地有声

他们始终代表中国发出时代强音

……

他们就是来自

中华人民共和国外交部的

“外交天团”

就乌克兰局势回答“中国外交政策和对外关系”

外交部部长王毅表态:

“中方已经多次阐明立场,我们始终本着客观公正态度,根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断、表明主张。应该看到,冰冻三尺非一日之寒。乌克兰局势发展到今天,原因错综复杂。解决复杂问题,需要的是冷静和理性,而不是火上浇油、激化矛盾。”

面对H&M等外国品牌拒用新疆棉产品一事

外交部发言人赵立坚霸气回应:

“吃着中国人的饭,还砸着中国人的锅,天下哪有这样的美事?”

外交部发言人华春莹也表示:

“中国人民光明磊落、友善开放,但是中国人民的民意不可欺、不可违!”

外交部发言人赵立坚表示:

“欲加之罪,何患无辞”“种族灭绝的帽子留着他们自己带吧!”

针对一些西方国家借“涉疆问题”指责中国侵犯人权

外交部发言人汪文斌回应:

“台湾的分裂行径和拙劣表演不得人心,丑恶嘴脸暴露无遗,民进党当局注定贻笑大方”

“中方坚决反对任何建交国与台湾进行任何形式的官方交往”

二、词语的积累

(一)词语“家族”

词语之间的关系是指词与词的基本意义(概念意义)之间的关系,有并列关系、对立关系、矛盾关系、交叉关系、全同关系、包孕关系。

(二)熟语“家族”

1.成语的来源

成语往往来源于古代经典故事、历史著作、神话故事、民间传说、诗文短句等,我国古代的的很多神话传说、寓言故事含义深刻,富有教育意义,往往被概括为成语,例如:女娲补天、精卫填海、夸父逐日、愚公移山、守株待兔、拔苗助长等。

(1)历史故事

如“指鹿为马”就是秦朝的故事。当时掌权的奸臣赵高图谋造反,但不知群臣能否服从,于是设法试探。他把一只鹿献给秦王二世,说是马,看有谁附和,有谁反对,然后惩罚说真话的人。后用“指鹿为马”比喻故意颠倒是非,混淆黑白。

(2)神话寓言

如“精卫填海”出自《山海经》。炎帝的女儿在东海里淹死了,化成精卫鸟,把西山的木石衔来填进东海。这一神话被概括为“精卫填海”这个成语,用来比喻意志坚强、奋斗不息。

(3)口头俗语

如“七上八下”“五花八门”“人山人海”“头重脚轻”“有板有眼”“呆头呆脑”“半斤八两”“鸡毛蒜皮”等成语,就是来自大众流传的口头语。

(4)诗文短句

如李白的《长干行》:“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜。”后来就用“青梅竹马”形容男女小时候天真无邪,在一起玩耍的情景。

2.成语、歇后语、惯用语的特点和区别

成语、歇后语、惯用语都属于“熟语”的范畴,他们都是常用的定型化的固定短语。成语、歇后语、惯用语基本都是“说一是一”,不能随意更改其中任何一个字。

(1)从结构上看

成语多数以四字格为主来表达一个复杂的意思,歇后语是通过喻体和释义两部分来说明复杂的意思,惯用语常以三字格为主来说明意思。成语的定型性很强,它的结构或结构成分不能轻易变动,歇后语前后两部分是定型的,喻体和释义是相关的,而惯用语的结构比较松散,中间往往可以插入其他成分。

(2)从风格色彩看

成语的感彩很明显,有褒义的、贬义的和中性的;歇后语是一种“俏皮话”,风格幽默,是以“俏皮”为基调的;惯用语大多数是贬义的,褒义的较少,中性词义也只是极少数。

(3)从表达作用看

成语往往是通过古代的寓言故事、历史事件或历史故事讲道理,有哲理性;歇后语主要是为了把话讲得形象风趣;而惯用语多是精练的,如用来表示“拖延或浪费时间”就用“磨洋工”,使人有形象生动之感。

(三)新词语“家族”

1.新造词语

(1)结合法。按照一定的关系排列词汇材料而形成新词语,大多是运用句法组合方式合成的,其中偏正关系的组合方式能产性最强。具体如:

病退、代沟、国脚、空姐、手机、水吧。

下岗、节能、打假、扶贫、导播、美体。

影视、运作、评估、展销、拆迁、整改。

明星效应、黄牌警告、南北对话、证券交易。

偏正式

动宾式

主谓式

并列式

(2)附加法

这一类新词语由主要和附加两部分组成,也就是由词根和词缀组成。如 :

____族:追星族、上班族、打工族、的士族、美食族。

____工程:希望工程、菜篮子工程、211工程、豆腐渣工程。

2.缩略法构成新词

随着现代生活节奏的明显加快,人们使用短语或长词语时感到不便,于是无意或有意地把短语或词中的某些词、语素、音节或音位减去,剩下的部分组成新词语。如,随着住房制度改革的深入,人们把“住房制度改革”缩略为“房改”,把买房子“首期支付”的购房款称为“首付”。

3.来自“旧”词语

“旧”词语创造出新词又可以分为两种情况。

(1)一种是一些词语过去曾经用过,因为社会历史原因,后来被淘汰了,现在随着人们观念的更新和事物的重现,又重新进入交际领域。最典型的例子是老板、赏光、分红等等。

(2)第二种是某个词语在汉语中原来就有,也有固定的意义,但是随着新事物、新概念的出现,借用旧词演变发展出新的义项。 如“人气”一词汉语中原来就有,指的是人的意气、气质、感情,人体的气味或人的气息以及人的心气、情绪。 现在人们常说的“人气”有了新的意义和用法。 例如:人气指数急剧上升的濮存昕。这里的“人气”指的是人受欢迎的程度,意思接近于“人缘、声望”。

4.外来词构成新词语

(1)音译外来词。

完全按照与外语的读音相似的汉字来记录,并不取汉字的意义。 如克隆(clone),拍拖(partner),托福(tofel),麦当劳(Mcdonald)。

(2)意译外来词。

按照外语的意义将其翻译成汉语。如代沟(ɡeneration ɡap),电脑(computer),情人节(valentine's day),黑客(hacker),超市(supermarket)。

(3)半音译半意译外来词。

构成新词语的外来词中,有一部分是:一半是对外语读音的记录,另一半进行意译,一部分是在原词声音记录的基础上额外补加的汉语意思。 例如:霓虹灯(neon),吉普车(jeep),踢踏舞(Tittup)。

(4)字母加汉字的外来词。

如卡拉OK、AA制、B超、A股、BP机,这些词在汉语里已经有了稳固的地位,有的甚至没有一个适当的汉字能够替换它。

(5)英语缩略词。

如SARS、WTO、CCTV、MTV、IQ等。

(6)英语单词。

如E mail,office等。

(7)字母加数字外来词。

如windows98、Mp3、5G等。

一、情境再现

一词多义——兵

朱元璋初入红巾,用兵①之道不及元之脱脱辈,而能削木为兵②,以疲惫之兵③攻元。当是时,兵④旱相乘,天下大屈,江南之地,可谓“无岁不受兵⑤”,遂灭元,改国为明。其幼时之友触其颜面,左右欲兵⑥其友,元璋舍之。

吴子曰:民心向背定乾坤,胸襟开阔方为人敬。

①名词,战略战术、兵法;②名词,兵器;③名词,士兵、军队;④名词,战争;⑤动词,侵略;⑥名作动,用兵器杀人

古今异义——李代桃僵

桃树种水井旁边,李树种在桃树旁边,盘根错节,相互依存。如果其中的一棵被虫啮咬根部,在树根逐渐腐烂后,最容易孳生虫类,这些虫会迅速蔓延开来,则紧紧依傍在边上的另一棵树,基本上在劫难逃。

出自南宋·郭茂倩《乐府诗集·鸡鸣》:“桃生露井上,李树生桃旁。虫来啮桃根,李树代桃僵。树木身相代,兄弟还相忘。”僵:枯死。李树代替桃树而死。原比喻兄弟互相爱护,互相帮助。现用来借指以此代彼或代人受过。

二、一词多义

一词多义是指一个词具有几个互相关联的含义,在古今汉语中都有,文言文中这种现象很普遍,也是学习文言文的一大难题,把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义、假借义等。

1.词的本义

词的本义有两种理解:(1)一种是就词的来源说的,即该词最初的意义,如“向”的最初意义是朝北的窗户,“兵”的最初意义是兵器,“走”的最初意义为跑等。

(2)另一种理解是就词的应用来说的。把最常用的那个意义算作词的本义,也叫“基本意义”。如“兵”的基本意义是“兵士”,“走”的基本意义是“步行”。

2.词的引申义

引申义是从基本义发展出来的,同基本义有相类似、相对立或相关联的意义。如“引”:本义“拉开弓”,如“丁壮者,引弦而战”(《塞翁失马》);引申义“援引”,如“不宜妄自菲薄,引喻失义”(《出师表》)。

3.词的比喻义

比喻义也属于词的本义的一种引申,是建立在比喻基础上所产生的意义。但因为它使用比喻,使语言风格特殊,色彩鲜明,所以跟引申义并列,成为转义的一种。它是由本义通过打比方而产生的新义。如“爪牙”的本义是鸟兽的爪子和牙齿,比喻义是“得力的帮手或武士”,如“将军者,国之爪牙也”(《汉书·李广传》)。

4.词的假借义

词的义项与本义毫不相干,只是由于同音的缘故,被借作他用而产生,就是古文中常常出现的通假字现象。所谓通假字,就是指本应用甲字,使用时借用与其意义不相干只是音同或音近的乙字去代替它的现象。甲字是本字,乙字是甲字的通假字。这里的乙字就含有了假借义。如“莫”:本义是“日落”,假借为“没有”。

三、古今异义

古义和今义不相同的词叫古今异义词。概括起来,古今异义词主要有以下几种:

词义扩大

词义缩小

词义转移

词义感彩发生变化

词义词义程度轻重变化

1.词义扩大

即词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之扩大,由部分到整体,由个别到一般,由狭窄到宽泛,使古义成为今义外延的一个组成部分。 如:

体:古义是身体的某一部分,后来词义范围扩大,指整个身体。“五体投地”是说头和四肢这身体的五个部分都接触地面,而绝对不可以理解为五个身体接触地面。

2.词义缩小

即词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之缩小,由整体到部分,由一般到个别,由宽泛到狭窄,使今义成为古义外延的一个组成部分。 如:

臭:古义指气味,包括香气和难闻的气味。 后来词义范围缩小,专指难闻的气味,即今天所说的臭气。 成语“乳臭未干”“无声无臭”中的“臭”,指的都是气味。

3.词义转移

词的意义由一个范围移动到另一个范围,这种现象更是大量存在于成语中。如:

闻:古义是“知声”,即耳朵对声音的感知;现在的意思是“知味”,即鼻子对气味的感知。“不闻不问”“耳闻目染”等成语中的“闻”都是古义。

4.感彩变化

有些词的词义包含有感彩,感彩表明说话人的态度。 有表示肯定满意的,这就是褒义;有表示不满贬斥的,这就是贬义。 一些词的感彩古今也有变化,这在成语中也有所体现。如:

危:古义端正,引申为正直,是褒义词;而今义是危险,是个贬义词,从褒义变贬义。危言正色:指刚直的言论和严正的态度。 危言危行:说正直的话,做正直的事。危言逆耳:意为正直的规劝听起来不顺耳。这几个成语中的“危”都为古义的褒义。

5.程度轻重变化

有些词意义所表示的程度古今也存在差异,表现是古义轻今义重或古义重今义轻。如:

诛:古义是责备、谴责;今义词义加重,引申为惩罚,再引申为杀死,如诛杀。口诛笔伐:指从口头和书面上对坏人坏事进行揭露和声讨。 这里的“诛”,程度较轻,保留古义。

一、情境再现

成语“沉鱼落雁”,出于《庄子·齐物论》:“毛嫱、丽娅,人之所美也;鱼见之深入,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤。”庄子本义是:鱼、鸟、麋鹿不仅不把美女视为美貌,反而把美女视为有害,所以鱼下逃水底,鸟高飞天空,麋鹿遁入山林。

庄子的“无正色”寓言,譬解人与人各有不同追求,各有不同价值观。很多人把出将入相的世俗成功,视为人生的最大成功。庄子却把出将入相的世俗成功,视为人生的最大失败。

庄子“无正色”论,可以视为隐斥孟子的“天下同然”论:“口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉,至于心,独无所同然乎?”孟子认为,天下人味有同嗜,声有同听,色有同美,心有“同然”,所以圣人所定的君臣纲常,天下人都应认同。道家的杨朱、墨家的墨子,都不认同儒家的君臣纲常,就被孟子斥为“无君无父”的“禽兽”。

孟子式的儒家思维,被独尊两千年,于是出于《庄子》的成语“沉鱼落雁”,从原本反对“天下同然”,变成了支持“天下同然”,从鱼、鸟不认同毛嫱、丽娅之美貌,变成了鱼、鸟认同毛嫱、丽娅之美貌。

由于以儒解庄的千年影响,反对儒家价值观的真《庄子》,终于被改造成了赞成儒家价值观的伪《庄子》。所以明代庄学家罗勉道感叹说:“寥寥千八百载间,作者之意郁而未伸,剽窃之用,转而多误。”

二、词语的选择

在“正确使用词语(包括熟语)”是历年高考考查的重点题型。词语是组句成段的基本材料,正确辨析并使用词语,是语言表达的基本要求。能否恰当地使用词语,是衡量一个人语文水平高低的重要标志。

(一)准确把握词义

有些词语彼此相似,有些词语易被望文生义,如果辨析不精细,就会导致词语误用,对于这种情况,需要把握各自的词义,明确侧重点,弄清区别,这样才能避免误用。

1.注意字面、引申、比喻义

有的词语的字面意义就是它的常用意义,这种词语掌握起来没什么难度,如:为非作歹、洗心革面、一劳永逸等。但有的词语字面意义通常不用,而常用它的引申或比喻义,成语如:登堂入室(比喻学问或技能由浅入深,逐渐达到更高的水平)、芝兰玉树(比喻有良好教养的优秀子弟)等;双音词如:眼红(见了名利或好东西都想占为己有)、骑墙(比喻立场不稳,站在中间,向两边讨好)等。

2.注意使用对象和场合

有的词语我们仅懂得它的基本意义是不够的,还得掌握它适用于什么对象。成语如:汗牛充栋(只形容书籍著述多)、美轮美奂(只形容房屋高大华丽)、月中折桂(只比喻科举及第)等;双音词如:造诣(一般只比喻学问、技艺达到的程度)、缔造(多指创立、建立伟大的事业)等。

3.注意褒贬色彩

词语的基本意义了解后,要注意它适用的情景和场合,即注意它的褒贬色彩。成语如:趋之若鹜(贬义,多指盲目追逐某种不适宜的事物)、有口皆碑(褒义,众人一致赞赏)等;双音词如:染指(贬义,指想分享非分的利益)、枭雄(贬义,强横而有野心的人)等。

4.注意谦敬用法

中国是礼仪之邦,在语言运用中,非常讲究谦敬,这就有了谦词和敬词之分,成语如:蓬荜生辉(谦词,指别人到自己的家或张挂别人的字画使自己非常荣耀)、泰山北斗(敬词,指德高望重、成就卓越而受人敬仰的人)等;双音词如:拙作(谦词,指自己的作品)、斧正(敬词,请人为自己修改文章)等。

(二)体会词语的感彩

词语在反映客观事物时所表现出来的人的态度和情感,有褒义词、贬义词和中性词之分。褒义词:含有赞许、肯定色彩的词,如团结、果断、慷慨等。贬义词:含有厌恶、否定色彩的词,如勾结、武断、吝啬等。中性词:不含褒贬意味的词,如决断、教育、结果等。感彩方面词语还有几种特殊用法。如褒词贬用、贬词褒用、中性词褒用或贬用等。

(三)把握词语的语体色彩

从语言的交际方式和功能上着眼,可将语体分为口语语体和书面语体两大类。口语语体主要指人们日常交谈所用的语体,在即兴式的讲话以及话剧、影视、相声、评书及其他说唱文学中也常用。书面语体主要指以书面形式出现的供人阅读的文章所用的语体。书面语体是在口语语体的基础上发展形成的,它是口语语体的加工形式。有时同一件事或同一语意,往往成语是一种说法,俗语又是另一种说法,这样就形成了同义的成语与俗语。

舍本逐末———捡了芝麻,丢了西瓜

自我吹嘘———王婆卖瓜,自卖自夸

鹤立鸡群———羊群里出骆驼

横生枝节———半路里杀出个程咬金

鱼目混珠———挂羊头卖狗肉

众矢之的———老鼠过街,人人喊打

评头品足———横挑鼻子竖挑眼

捉襟见肘———拆东墙补西墙

畏首畏尾———前怕狼后怕虎

开诚布公———打开窗户说亮话

(四)要求与原则

从语言的交际方式和功能上着眼,可将语体分为口语语体和书面语体两大类。口语语体主要指人们日常交谈所用的语体,在即兴式的讲话以及话剧、影视、相声、评书及其他说唱文学中也常用。书面语体主要指以书面形式出现的供人阅读的文章所用的语体。书面语体是在口语语体的基础上发展形成的,它是口语语体的加工形式。有时同一件事或同一语意,往往成语是一种说法,俗语又是另一种说法,这样就形成了同义的成语与俗语。

1.准确

在文章写作或言语交际中,词语的选择和使用,应该准确地反映客观事物、恰切地表达思想感情。在某电视台颇有影响的综艺栏目中,主持人在请一位观众上场表演节目时介绍说:“今天我们很高兴请到了一位年过半百的老同志上台,他就是 80 多岁的……”把80多岁的老同志说成“年过半百”,听着别扭。如果改为“已过古稀之年”或“已是耄耋之年”就准确。

2.鲜明

词语使用应该鲜明突出地反映客观事物和思想感情,给听众或读者留下显豁的印象。例如鲁迅《头发的故事》中N先生的一段话——“最佩服北京双十节的情形。早晨,警察到门,吩咐道挂旗!是,挂旗!各家大半懒洋洋地踱出一个国民来,撅起一块斑驳陆离的洋布。”这段文字巧妙而精当地使用了“踱出一个国民”“撅起一块洋布”等意味深长的词语,把在北洋军阀统治下的人们对双十节的冷漠和厌倦,描写得淋漓尽致,鲜明地表达了人物的感情。

3.生动

选用那些具体形象、新鲜活泼的词语,使文章或谈话浑然成趣,富有感染力。例如符中士《不吃辣椒不革命》写吃辣椒和声音洪亮的关系时,幽默地说:“外面流传着这样一句话 :‘宁愿听苏州人吵架,不愿听湖南人说话。’听苏州人吵架,简直是一种艺术享受。吴侬细语轻柔温婉,好似‘两个黄鹂鸣翠柳’一般。湖南人只要辣口一开,哪怕两口子说悄悄话,也是高腔快调,振聋发聩。有些人认为这是一种缺陷。殊不知湖南读过《麻衣相法》的人极多,相信书上说的‘声音洪亮者主贵 !’”这段文字之所以飘逸精彩,就是因为使用生动传神的词语,昭示出作者的睿智和才情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读