高中语文部编版必修上册第六单元第13课《读书:目的和前提》《上图书馆》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版必修上册第六单元第13课《读书:目的和前提》《上图书馆》课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 63.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 17:56:36 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

读书:目的和前提

上图书馆

必修上册第六单元

学习目标

1.阅读黑塞、王佐良的读书笔记,了解他们读书的经历、对待读书的观点。

2.学习求学之道,阅读经典著作,感受经典的力量,培养爱读书的好习惯。

3.了解随笔的相关知识,体会亲切自然的谈话风格,品味文中哲理性语句。

4.结合自己的学习经历,谈自己对学习的看法。

学习重点

思考读书的意义,激发阅读的兴趣,探讨获得修养的重要途径。

学习难点

感受作者对知识的崇敬之情,联系自己的读书生活,思考阅读的意义。

教法与学法

小组探究法,点拨法,对比阅读法,读写结合法

学习课时数

2课时

教学过程

一、情境导入

第 一 课 时

对不少人来说,挤在早高峰的北京地铁上是一天中十分难熬的时光,密集的空间里人挨着人无法动身,似乎一切娱乐活动都被禁绝。

然而,在2018年一个隆冬的早晨,图书编辑朱利伟竟偶然发现有位乘客在拥挤的车厢里读一本经济学论著。自此,朱利伟在拥挤喧嚣的车厢里举起手机,将镜头聚焦在和她一样的地铁读书人身上,一道独特的阅读风景为我们展现出来。

四年间,朱利伟的相册“北京地铁上的读书人”已有2100多张照片,都是她在每天乘坐地铁上班这一个小时的通勤路上拍摄的。她把相片分享在豆瓣网上,吸引了近20万次点击量。由地铁上的众多图片组成,更形成了一部《北京地铁书单》。

对于地铁上的人们来说,在地铁上读书是他们一次独特的读书经历。十余载的求学生涯,每日与书本打交道的你,又有过怎样的读书经历呢?可曾思考过“读书”的真正意义?今天,就让我们一起走近黑塞和王佐良的的文化随笔。

二、学习活动

活动一:预习效果检测

1.了解作者

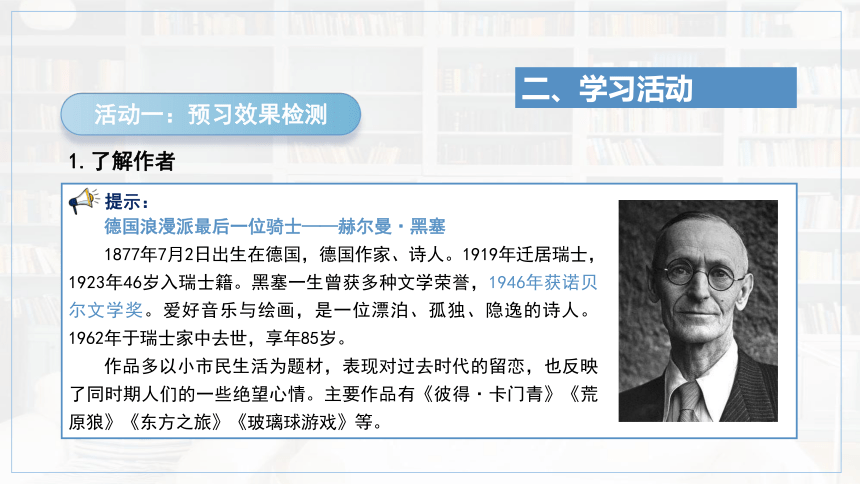

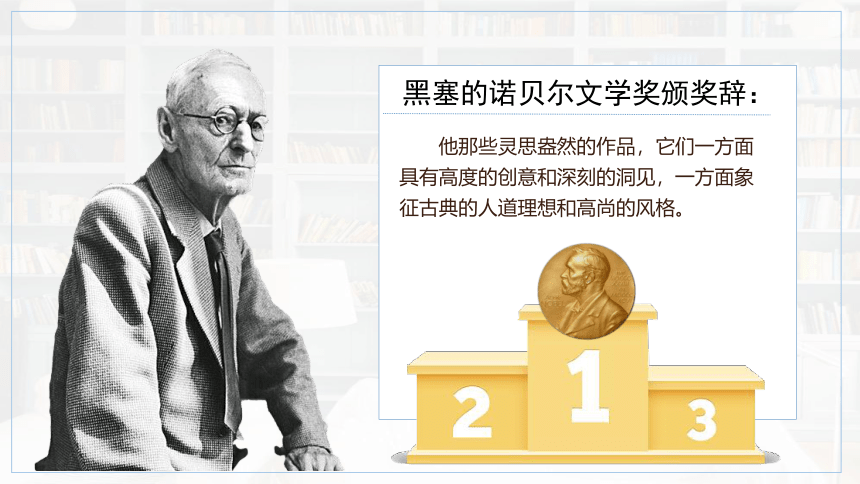

德国浪漫派最后一位骑士——赫尔曼·黑塞

1877年7月2日出生在德国,德国作家、诗人。1919年迁居瑞士,1923年46岁入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,1946年获诺贝尔文学奖。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。1962年于瑞士家中去世,享年85岁。

作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

提示:

黑塞的诺贝尔文学奖颁奖辞:

他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。

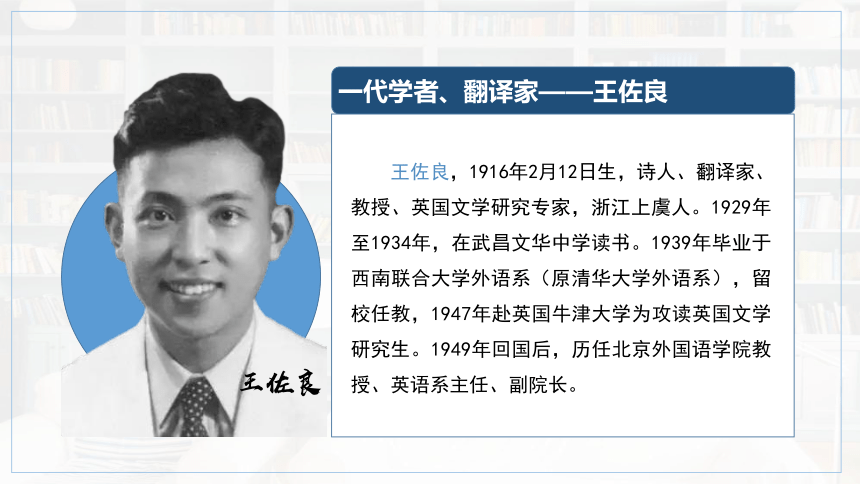

一代学者、翻译家——王佐良

王佐良,1916年2月12日生,诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教,1947年赴英国牛津大学为攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。

王佐良

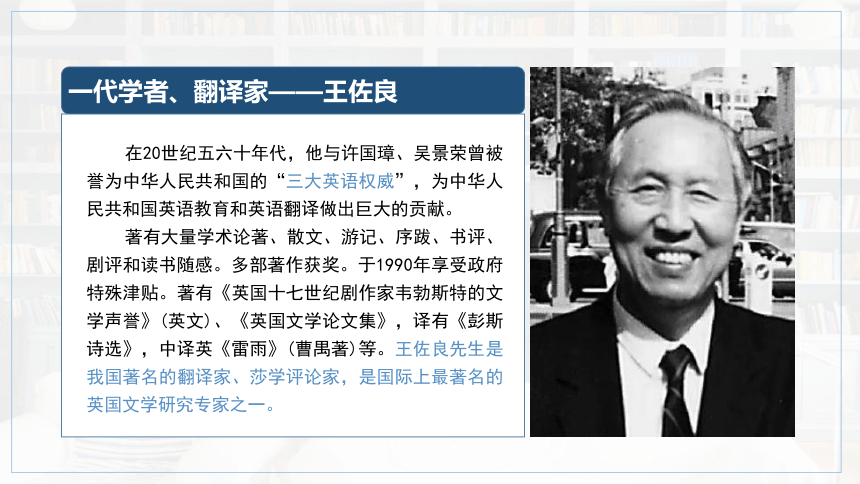

一代学者、翻译家——王佐良

在20世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为中华人民共和国的“三大英语权威”,为中华人民共和国英语教育和英语翻译做出巨大的贡献。

著有大量学术论著、散文、游记、序跋、书评、剧评和读书随感。多部著作获奖。于1990年享受政府特殊津贴。著有《英国十七世纪剧作家韦勃斯特的文学声誉》(英文)、《英国文学论文集》,译有《彭斯诗选》,中译英《雷雨》(曹禺著)等。王佐良先生是我国著名的翻译家、莎学评论家,是国际上最著名的英国文学研究专家之一。

2.了解写作背景

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索如何提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品,本文就是其中的一篇杰作。在文中作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。

在创作和翻译过程中,王先生需要博览群书。本文就是王先生在回忆自己成长路上的上图书馆的读书经历,表达了对读书的热爱。

提示:

3.了解文体知识——随笔

随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒感情,可以睹物谈看法,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

两篇文章都是随笔

提示:

4.了解文学常识

提示:

(1)西蒙娜·德·波伏瓦(1908年1月9日—1986年4月14日),法国存在主义作家,毕业于巴黎高等师范学院,女权运动的创始人之一。1908年生于巴黎,1929年获巴黎大学哲学学位,并通过法国哲学教师资格考试。1945年与让·保罗·萨特、莫里斯·梅格·庞蒂共同创办《现代》杂志,致力于推介存在主义观点。1949年出版的《第二性》,在思想界引起极大反响,成为女性主义经典。1954年凭小说《名士风流》获龚古尔文学奖。

西蒙娜·德·波伏瓦

(2)罗伯特·斯蒂文生(1850—1894),苏格兰随笔作家、诗人、小说家、游记作家、新浪漫主义代表。斯蒂文生出生于苏格兰爱丁堡,早年就读于爱丁堡大学。他从学生时代起就酷爱文学,一生多病,但有旺盛的创作力。斯蒂文生的作品题材繁多,构思精巧,其探险小说和惊险小说更是富于独创性和戏剧性力量。代表作有《金银岛》《化身博士》《诱拐》等,斯蒂文生亦以之在读者中获得巨大声望。对他的诗人身份,一般读者并不了解。他逝世以后,长期被认为只是一位模仿他人风格的散文作家和儿童读物及通俗读物作家,直到二十世纪五十年代,才被有识者推崇为具有独创性和才能的作家。

罗伯特·斯蒂文生

(3)柏拉图(公元前427年—公元前347年),古希腊伟大的哲学家,也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。他和老师苏格拉底,学生亚里士多德并称为“希腊三贤”。另有其创造或发展的概念,包括柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。柏拉图的主要作品为对话录,其中绝大部分对话都有苏格拉底出场。

柏拉图

(4)威廉·莎士比亚(1564年4月26日—1616年4月23日),华人社会常尊称为莎翁,是英国文学史上最杰出的戏剧家,也是欧洲文艺复兴时期最重要、最伟大的作家,全世界最卓越的文学家之一。他的早期剧本主要是喜剧和历史剧,在16世纪末期达到了深度和艺术性的高峰。

接下来到1608年他主要创作悲剧,莎士比亚崇尚高尚情操,常常描写牺牲与复仇,包括《奥赛罗》《哈姆雷特》《李尔王》和《麦克白》,被认为属于英语最佳范例。在他人生最后阶段,他开始创作悲喜剧,又称为传奇剧。莎士比亚流传下来的作品包括39部戏剧、154首十四行诗、两首长叙事诗。他的戏剧有各种主要语言的译本,且表演次数远远超过其他戏剧家的作品。

威廉·莎士比亚

(5)文华公书林 中国在20世纪初以前,只有私人性质的藏书楼、藏书阁,没有一座真正意义上的“公共”图书馆。韦棣华女士建立的文华公书林成为中国近代第一个真正意义上的“公共”图书馆。

1899年,韦棣华来到中国探望弟弟,随后受聘于文华书院讲授英语。进入书院不久,韦棣华发现文华书院图书资料贫乏,于是她便在讲课之余在校园一间叫作“八角亭”的小屋内,陈列自己收集的外文书籍报刊供学生们阅览,这便是文华公书林的雏形。韦棣华很快又发现“在全中国没有一所可以正确地称为公共图书馆的设置”,这又使她产生了发展中国公共图书馆的念头。经过她的不懈努力,1910年春,文华公书林新舍正式建成,并取名“公书林”,即深寓“公之于众而非为文华独有”之意。

文华公书林建成后,1920年,文华大学图书科成立,它又成为该专业的实习图书馆,由学生协助管理。这对推动中国图书馆工作与图书馆学教育产生了积极影响。

活动二:初读感受

提示:

《读书:目的和前提》

1.明确字音

狭隘(ài) 跋涉(bá shè)

慰藉(jiè) 戕害(qiāng)

涉猎(shè) 卷帙(zhì)

一摞(luò) 纠葛(gé)

《上图书馆》

音讯(xùn) 苍穹(qióng)

白炽灯(chì) 间隙(jiàn)

吟啸(xiào)

提示:

《读书:目的和前提》

2.积累成语

息息相通:呼吸也相互关联。形容彼此的关系非常密切。

望洋兴叹:原指在伟大的事物面前,感到自己的渺小。现比喻做事力量不够或条件不充分而感到无可奈何。

孜孜不倦:勤勤恳恳,不知疲倦。

一劳永逸:劳动一下,得到永久安逸。形容事情做好以后,就可以永远享受成果了。

心驰神往:心神飞快地被吸引了去。形容对于不平凡的人或事的一种急切、热烈向往的心情。

提示:

《上图书馆》

2.积累成语

一灯如豆:一盏只有豆粒那样大光线的灯。形容灯光暗弱。

豁然开朗:指一下子出现了开阔明朗的境界。

牵强附会:把本来没有某种意义的事物硬说成有某种意义。也指把不相关联的事物牵拉在一起或混为一谈。

活动三:厘清结构

1.《读书:目的和前提》的结构

部分 段落 概括内容

第一部分 第1段 什么是真正的修养

第二部分 第2段 获得教养的途径是研读世界文学

第三部分 第3~7段 读书要走一条爱之路,而非义务之路

第四部分 第8段 号召人们阅读杰作

提示:

2.《上图书馆》的结构

部分 段落 概括内容

第一部分 第1~3段 引用名言,引出上图书馆之乐

第二部分 第4~8段 回忆上图书馆之乐:中学阶段上“公书林”,大学阶段上清华图书馆 ,留学期间上包德林图书馆

第三部分 第9~10段 引用台词,赞美图书馆

提示:

活动四:把握文意

1.黑塞认为真正的修养是什么?

提示:

真正的修养是对“精神和心灵完善的追求”,同时又认为真正的修养呈现的形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。真正的修养不存在功利的企图,而是为了获得精神和心灵的自我完善,修养是人生存的境界。

2.黑塞说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养就是对精神和心灵完善的追求,这两句话是否矛盾?

提示:

并不矛盾。这里的“修养”和“教养”的内涵是交叉的。真正的修养不存在功利的企图,是为了“自我完善”,而“具体目的”指的是通常所说的有功利企图地提高某种能力和本领。从人的生存来讲,能力和本领固然重要,但它们毕竟只是生存的手段,而修养是人生存的境界。

3.黑塞倡导的是一种怎样的读书观?

提示:

作者认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是阅读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感,如果没有一种敬重之心,是难以体会杰作的伟大的。

作者阐明了一个认识,即阅读经典的关键不在于数量的多少,而在于是否能怀着对知识的敬重之心,为获得“心的教养”而进行“爱的阅读”。

在具体的阅读方法上,作者主张“凭自己的爱好去开始阅读”“杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气,下功夫”。

4.黑塞为什么提倡研读世界文学?

提示:

读书学习,“读什么”是个基本问题。作者认为研读世界文学是获得教养最重要的途径之一。通过阅读各国作家和思想家的作品,逐渐熟悉并掌握大师们的思想成果,能获得鲜活的意识和理解。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养的形成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。所以,人应当在学习的起始阶段就注意打好精神的“底子”,确立一生阅读的方向,研读世界文学。

5.如何理解“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”?

提示:

通俗地说,就是读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有个性,没有人格,他也未必能通过阅读获得教养。获得教养必须以“个性或人格”的追求为前提。书中的知趣、理趣、情趣,要靠个性和人格来吸纳、融合。

6.黑塞在回顾自己的读书经历时谈到了对巴尔扎克的不同评价,有什么作用?

提示:

读者在阅读名家经典时,可能会因为年龄和认知能力的差别而存在不同的评价,但我们不能因为不能彻底理解经典就否定经典,而应该对经典“不厌百回读”。随着年龄的增长和认知能力的增强,我们对经典的认识就会越来越深。作者意在劝说人们用心研读经典作品,在书籍中认识名家,发现世界,完善自我。

7.王佐良在怎样的环境下阅读?读了哪些书?心情怎么样,收获了哪些乐趣?结合文章内容,完成下面表格。

提示:

地点 环境 书籍 心情

武汉 文华图书科学校的图书馆“公书林” 房子宽敞、舒服、 环境优雅 英文小说,斯蒂文生的书,英文杂志:《星期六晚邮刊》《全国地理》《美丽的屋子》等 愉快

北京 清华图书馆 红色外表、装饰华丽、面积很大,书刊精美,灯光温馨 柏拉图《对话》英译本,西洋哲学史,古罗马史,希腊悲剧,英国16、17世纪诗剧 新世界,一片灿烂

牛津 包德林图书馆里的亨福莱公爵室 建筑华美、照明差、中古僧侣修习的遗风犹存 古籍 起初,心里很不平静;后来,心境豁然开朗

伦敦 英国博物馆的圆形图书馆 建筑华美、气象万千 —— “奇趣”

作

业

1.阅读下列文章,对比下面几位中外作家的观点与黑塞、王佐良的观点有什么异同:

《读书苦乐》(杨绛)、《今天为什么还要阅读经典》(刘梦溪)、《论读书》(培根著,王佐良译)、《为什么读经典》(卡尔维诺著,黄灿然译)、《天下第一好事,还是读书》(季羡林)

2.阅读《读书:目的和前提》和《上图书馆》,批画文中富有思辨性的句子。

一、情境导入

第 二 课 时

“我心里一直在暗暗设想,天堂应该是图书馆的模样。”

——阿根廷诗人博尔赫斯《关于天赐的诗》

在人类使用的各种工具中,最令人惊叹的无疑是书籍。其他工具都是人体的延伸。显微镜、望远镜是眼睛的延伸;电话是嗓音的延伸;我们又有犁和剑,它们是手臂的延伸。但书籍是另一回事:书籍是记忆和想象的延伸。

——博尔赫斯

二、学习活动

活动一:揣摩文段,提升自我

《读书:目的和前提》和《上图书馆》都描述了作者读书求学的经历,黑塞写自己在祖父的巨大藏书室中捞取“珍珠”,王佐良写自己在清华大学的图书馆感受“新世界”。两位作者运用灵活自由的笔触,记述了自己求学读书的生活场景,极富画面感和感染力。找出你喜欢的文段或句子,简要说说理由。

示例1:“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。”

分析:真正的修养不是一成不变的,而是动态发展的,它是努力的过程,蕴含在一个又一个目标不断实现的过程中,是生存的境界而非生存的手段。

示例2:“最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。”

分析:这是作者读书观的一部分,他认为读书就要读杰作,特别是阅读那些久远而有影响、有世界声誉的杰作。

示例3:“……必须读杰作。杰作常常不像时髦读物那么适口,那么富于刺激性。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫。我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。”

分析:读杰作是正确的阅读方向;在此基础上还要有正确的阅读态度,应怀着敬重之心、庄重之感来读,要花力气、下功夫,认真的读。

示例4:“在什么地方看见西蒙娜·德·波伏瓦说了一句话:她真正种情的是法国国立图书馆。”

分析:放在开头,自然引出下文,表达自己对上图书馆的钟情。

示例5:“只在最后的两个月里……我的心境也豁然开朗了。”

分析:写在国内战争胜利后,“我”的心情由担心变得喜悦的过程,含蓄地写出即使身在异国他乡,作为读书人,“我”始终心系国家。

示例6:“那高耸的大圆顶总使我想起一段台词……”

分析:借莎士比亚戏剧《哈姆莱特》中的台词,讴歌人类创造的知识和理想是如此的伟大辉煌。

活动二:探究议论文的针对性

1.分析《读书:目的和前提》的写作特点。

1

构思精巧,条理清晰

作者从真正的修养谈起,指出研读世界文学是获得真正的教养的最重要的途径之一,进而以自身的阅读经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读,最后针对当今出现的轻视阅读的现象,提出阅读杰作的建议。论述层层推进,脉络清晰。

2

方法灵活,论证有力

①举例论证。文中,作者以自身的阅读经历为例,将论述的道理寓于故事之中,形象易懂。

提示:

2

方法灵活,论证有力

②对比论证。文章多处运用对比论证。如第二段中的“读书绝不是要使我们‘散心消遣’,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反……”作者连续使用两次“不是要……是……”来论述读书的作用,增强了语言的严密性和说服力。

2

方法灵活,论证有力

③比喻论证。如第一段中的“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”,以“体育”为喻,把抽象的道理阐释得很具体,指出真正的修养的形式是“永远都在半道上”,即获得修养是一个不断完善自我的动态过程,而不是一个短暂的功利性行为。

3

谈话方式亲切自然,语言富有哲理

随笔抒写的是作者对生活的某种感受,捕捉的是那种瞬间的思想火花,抓拍的是那些一闪而过的场景。作者真实地表现自己的所思所想,花费大量的笔墨,以自己的亲身经历为例,娓娓道来,强调读书需要注意的问题,如“在它数以千计的卷帙里面,绝大多数我一点不感兴趣,也永远不会再感兴趣。可是就在这故书堆中,渐渐地,我也发现了另一类东西”。语言亲切自然、富有哲理。

2.思考探究:《上图书馆》在写作上有什么特色?

提示:

最初写到灯光,是在清华大学图书馆的第三阅览室,由书本之光而引出:

“其中各种精美的书刊闪着光,宽长的书桌上两端各立一个铜制的高台灯,它们在一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光,是后来任何日光灯、白炽灯所不能比的。”

这里,既是写实的,书本的光,台灯的光;也是隐喻的,这是知识之光,也是心灵渴慕知识的欲求之光。在这样的光亮中,才会让作者对这段描写以“一片灿烂”来归结。但作者笔锋一转,又把这种对光亮的描写引向一个更广大的世界。

本文最有特色的,应该是对光亮(也包括与之对比的暗淡、昏暗)的描写,虽着墨不多,却诗意盎然,耐人寻味。

“真实的世界却在暗淡下来。‘七七事变’一起,清华图书馆的灯光全灭了。”

只寥寥几句,把图书馆营构的知识世界和外面的真实世界及文字背后若隐若现的心灵世界,全写出来了。

虽然作者是在中学阶段起笔写图书馆的,而且费了不少笔墨,但没有提及灯光,只写它环境幽雅,“馆外的一片绿色和馆内的幽静整洁”。这固然有材料均衡分配的考虑,但或许还有其他原因。因为中学阶段,消磨在图书馆的时间,大多在白天,一般似乎并不太在意黑夜读书时对灯光的需求性。更重要的是,中学阶段的读书,只是如作者写的,“部分地满足了我对外间世界的好奇心”。换言之,这个外间世界,虽然不等于内部世界,但是与其现实人生有一定延续,是内间世界向外间世界的一种自然延伸。

进入大学则不然,不但夜晚去图书馆读书已经习以为常,而且,种种的书本知识足以构成的一个新世界,让徜徉在这个世界里的人,产生了远离真实世界的一种幻觉。这也正是作者归结的“进入了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂!”这样,灯光就成了构建这种幻觉的必不可少的具象之物,从而与真实世界构成对比。但幻觉的世界毕竟无法脱离真实世界,所以当作者说“真实的世界却在暗淡下来”时,图书馆的灯光也随之而灭了,幻觉也因此而消失。

紧接着这种灯光营造幻觉消失的,是作者在牛津大学昏暗的古籍阅览室读书。作者因此联想到“中古僧侣修习的遗风犹存,那种一灯如豆一心苦读的空气却与我当时的心情合拍”。只是当北平解放,他也顺利毕业可以返回祖国时,作者给了本来昏暗的阅览室相当深刻的一笔:“初夏的阳光给了馆内更多光亮,我的心境也豁然开朗了。”就是说,照明并不好的阅览室,因为外部真实世界里的阳光透入,才重新给了一个幻觉消失的世界以希望。

由此,水到渠成引用了《哈姆雷特》中的台词,不是幻觉般的灯光,而是太阳,是阳光,把人的世界和知识的世界统一起来了。但不可忽视的是,这样的台词,一般也是从阅读中得来的,从而在更深层次上,构成了一种书本知识与外部世界的包容关系。

小结

教材将黑塞的《读书:目的和前提》与王佐良的《上图书馆》这两篇随笔组合在一起,前者以议论为主,后者以记叙为主,都表达了对图书馆的礼赞和对读书价值的思考,具有很强的思辨性。

《读书:目的和前提》一文洗尽铅华,娓娓议论自己对读书的看法。

《上图书馆》的第一段就开宗明义地表达了作者对图书馆的“钟情”,观照其在图书馆的读书求学经历,就能描绘出他的成长、成才轨迹。从时空角度谋篇布局,于细节描写中蕴含深情。

作

业

结合自己的个人学习、阅读的有关经历,写一篇随笔,500字以上。

读书:目的和前提

上图书馆

必修上册第六单元

学习目标

1.阅读黑塞、王佐良的读书笔记,了解他们读书的经历、对待读书的观点。

2.学习求学之道,阅读经典著作,感受经典的力量,培养爱读书的好习惯。

3.了解随笔的相关知识,体会亲切自然的谈话风格,品味文中哲理性语句。

4.结合自己的学习经历,谈自己对学习的看法。

学习重点

思考读书的意义,激发阅读的兴趣,探讨获得修养的重要途径。

学习难点

感受作者对知识的崇敬之情,联系自己的读书生活,思考阅读的意义。

教法与学法

小组探究法,点拨法,对比阅读法,读写结合法

学习课时数

2课时

教学过程

一、情境导入

第 一 课 时

对不少人来说,挤在早高峰的北京地铁上是一天中十分难熬的时光,密集的空间里人挨着人无法动身,似乎一切娱乐活动都被禁绝。

然而,在2018年一个隆冬的早晨,图书编辑朱利伟竟偶然发现有位乘客在拥挤的车厢里读一本经济学论著。自此,朱利伟在拥挤喧嚣的车厢里举起手机,将镜头聚焦在和她一样的地铁读书人身上,一道独特的阅读风景为我们展现出来。

四年间,朱利伟的相册“北京地铁上的读书人”已有2100多张照片,都是她在每天乘坐地铁上班这一个小时的通勤路上拍摄的。她把相片分享在豆瓣网上,吸引了近20万次点击量。由地铁上的众多图片组成,更形成了一部《北京地铁书单》。

对于地铁上的人们来说,在地铁上读书是他们一次独特的读书经历。十余载的求学生涯,每日与书本打交道的你,又有过怎样的读书经历呢?可曾思考过“读书”的真正意义?今天,就让我们一起走近黑塞和王佐良的的文化随笔。

二、学习活动

活动一:预习效果检测

1.了解作者

德国浪漫派最后一位骑士——赫尔曼·黑塞

1877年7月2日出生在德国,德国作家、诗人。1919年迁居瑞士,1923年46岁入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,1946年获诺贝尔文学奖。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。1962年于瑞士家中去世,享年85岁。

作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

提示:

黑塞的诺贝尔文学奖颁奖辞:

他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。

一代学者、翻译家——王佐良

王佐良,1916年2月12日生,诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教,1947年赴英国牛津大学为攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。

王佐良

一代学者、翻译家——王佐良

在20世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为中华人民共和国的“三大英语权威”,为中华人民共和国英语教育和英语翻译做出巨大的贡献。

著有大量学术论著、散文、游记、序跋、书评、剧评和读书随感。多部著作获奖。于1990年享受政府特殊津贴。著有《英国十七世纪剧作家韦勃斯特的文学声誉》(英文)、《英国文学论文集》,译有《彭斯诗选》,中译英《雷雨》(曹禺著)等。王佐良先生是我国著名的翻译家、莎学评论家,是国际上最著名的英国文学研究专家之一。

2.了解写作背景

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索如何提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品,本文就是其中的一篇杰作。在文中作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。

在创作和翻译过程中,王先生需要博览群书。本文就是王先生在回忆自己成长路上的上图书馆的读书经历,表达了对读书的热爱。

提示:

3.了解文体知识——随笔

随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒感情,可以睹物谈看法,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

两篇文章都是随笔

提示:

4.了解文学常识

提示:

(1)西蒙娜·德·波伏瓦(1908年1月9日—1986年4月14日),法国存在主义作家,毕业于巴黎高等师范学院,女权运动的创始人之一。1908年生于巴黎,1929年获巴黎大学哲学学位,并通过法国哲学教师资格考试。1945年与让·保罗·萨特、莫里斯·梅格·庞蒂共同创办《现代》杂志,致力于推介存在主义观点。1949年出版的《第二性》,在思想界引起极大反响,成为女性主义经典。1954年凭小说《名士风流》获龚古尔文学奖。

西蒙娜·德·波伏瓦

(2)罗伯特·斯蒂文生(1850—1894),苏格兰随笔作家、诗人、小说家、游记作家、新浪漫主义代表。斯蒂文生出生于苏格兰爱丁堡,早年就读于爱丁堡大学。他从学生时代起就酷爱文学,一生多病,但有旺盛的创作力。斯蒂文生的作品题材繁多,构思精巧,其探险小说和惊险小说更是富于独创性和戏剧性力量。代表作有《金银岛》《化身博士》《诱拐》等,斯蒂文生亦以之在读者中获得巨大声望。对他的诗人身份,一般读者并不了解。他逝世以后,长期被认为只是一位模仿他人风格的散文作家和儿童读物及通俗读物作家,直到二十世纪五十年代,才被有识者推崇为具有独创性和才能的作家。

罗伯特·斯蒂文生

(3)柏拉图(公元前427年—公元前347年),古希腊伟大的哲学家,也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。他和老师苏格拉底,学生亚里士多德并称为“希腊三贤”。另有其创造或发展的概念,包括柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。柏拉图的主要作品为对话录,其中绝大部分对话都有苏格拉底出场。

柏拉图

(4)威廉·莎士比亚(1564年4月26日—1616年4月23日),华人社会常尊称为莎翁,是英国文学史上最杰出的戏剧家,也是欧洲文艺复兴时期最重要、最伟大的作家,全世界最卓越的文学家之一。他的早期剧本主要是喜剧和历史剧,在16世纪末期达到了深度和艺术性的高峰。

接下来到1608年他主要创作悲剧,莎士比亚崇尚高尚情操,常常描写牺牲与复仇,包括《奥赛罗》《哈姆雷特》《李尔王》和《麦克白》,被认为属于英语最佳范例。在他人生最后阶段,他开始创作悲喜剧,又称为传奇剧。莎士比亚流传下来的作品包括39部戏剧、154首十四行诗、两首长叙事诗。他的戏剧有各种主要语言的译本,且表演次数远远超过其他戏剧家的作品。

威廉·莎士比亚

(5)文华公书林 中国在20世纪初以前,只有私人性质的藏书楼、藏书阁,没有一座真正意义上的“公共”图书馆。韦棣华女士建立的文华公书林成为中国近代第一个真正意义上的“公共”图书馆。

1899年,韦棣华来到中国探望弟弟,随后受聘于文华书院讲授英语。进入书院不久,韦棣华发现文华书院图书资料贫乏,于是她便在讲课之余在校园一间叫作“八角亭”的小屋内,陈列自己收集的外文书籍报刊供学生们阅览,这便是文华公书林的雏形。韦棣华很快又发现“在全中国没有一所可以正确地称为公共图书馆的设置”,这又使她产生了发展中国公共图书馆的念头。经过她的不懈努力,1910年春,文华公书林新舍正式建成,并取名“公书林”,即深寓“公之于众而非为文华独有”之意。

文华公书林建成后,1920年,文华大学图书科成立,它又成为该专业的实习图书馆,由学生协助管理。这对推动中国图书馆工作与图书馆学教育产生了积极影响。

活动二:初读感受

提示:

《读书:目的和前提》

1.明确字音

狭隘(ài) 跋涉(bá shè)

慰藉(jiè) 戕害(qiāng)

涉猎(shè) 卷帙(zhì)

一摞(luò) 纠葛(gé)

《上图书馆》

音讯(xùn) 苍穹(qióng)

白炽灯(chì) 间隙(jiàn)

吟啸(xiào)

提示:

《读书:目的和前提》

2.积累成语

息息相通:呼吸也相互关联。形容彼此的关系非常密切。

望洋兴叹:原指在伟大的事物面前,感到自己的渺小。现比喻做事力量不够或条件不充分而感到无可奈何。

孜孜不倦:勤勤恳恳,不知疲倦。

一劳永逸:劳动一下,得到永久安逸。形容事情做好以后,就可以永远享受成果了。

心驰神往:心神飞快地被吸引了去。形容对于不平凡的人或事的一种急切、热烈向往的心情。

提示:

《上图书馆》

2.积累成语

一灯如豆:一盏只有豆粒那样大光线的灯。形容灯光暗弱。

豁然开朗:指一下子出现了开阔明朗的境界。

牵强附会:把本来没有某种意义的事物硬说成有某种意义。也指把不相关联的事物牵拉在一起或混为一谈。

活动三:厘清结构

1.《读书:目的和前提》的结构

部分 段落 概括内容

第一部分 第1段 什么是真正的修养

第二部分 第2段 获得教养的途径是研读世界文学

第三部分 第3~7段 读书要走一条爱之路,而非义务之路

第四部分 第8段 号召人们阅读杰作

提示:

2.《上图书馆》的结构

部分 段落 概括内容

第一部分 第1~3段 引用名言,引出上图书馆之乐

第二部分 第4~8段 回忆上图书馆之乐:中学阶段上“公书林”,大学阶段上清华图书馆 ,留学期间上包德林图书馆

第三部分 第9~10段 引用台词,赞美图书馆

提示:

活动四:把握文意

1.黑塞认为真正的修养是什么?

提示:

真正的修养是对“精神和心灵完善的追求”,同时又认为真正的修养呈现的形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。真正的修养不存在功利的企图,而是为了获得精神和心灵的自我完善,修养是人生存的境界。

2.黑塞说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养就是对精神和心灵完善的追求,这两句话是否矛盾?

提示:

并不矛盾。这里的“修养”和“教养”的内涵是交叉的。真正的修养不存在功利的企图,是为了“自我完善”,而“具体目的”指的是通常所说的有功利企图地提高某种能力和本领。从人的生存来讲,能力和本领固然重要,但它们毕竟只是生存的手段,而修养是人生存的境界。

3.黑塞倡导的是一种怎样的读书观?

提示:

作者认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是阅读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感,如果没有一种敬重之心,是难以体会杰作的伟大的。

作者阐明了一个认识,即阅读经典的关键不在于数量的多少,而在于是否能怀着对知识的敬重之心,为获得“心的教养”而进行“爱的阅读”。

在具体的阅读方法上,作者主张“凭自己的爱好去开始阅读”“杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气,下功夫”。

4.黑塞为什么提倡研读世界文学?

提示:

读书学习,“读什么”是个基本问题。作者认为研读世界文学是获得教养最重要的途径之一。通过阅读各国作家和思想家的作品,逐渐熟悉并掌握大师们的思想成果,能获得鲜活的意识和理解。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养的形成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。所以,人应当在学习的起始阶段就注意打好精神的“底子”,确立一生阅读的方向,研读世界文学。

5.如何理解“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”?

提示:

通俗地说,就是读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有个性,没有人格,他也未必能通过阅读获得教养。获得教养必须以“个性或人格”的追求为前提。书中的知趣、理趣、情趣,要靠个性和人格来吸纳、融合。

6.黑塞在回顾自己的读书经历时谈到了对巴尔扎克的不同评价,有什么作用?

提示:

读者在阅读名家经典时,可能会因为年龄和认知能力的差别而存在不同的评价,但我们不能因为不能彻底理解经典就否定经典,而应该对经典“不厌百回读”。随着年龄的增长和认知能力的增强,我们对经典的认识就会越来越深。作者意在劝说人们用心研读经典作品,在书籍中认识名家,发现世界,完善自我。

7.王佐良在怎样的环境下阅读?读了哪些书?心情怎么样,收获了哪些乐趣?结合文章内容,完成下面表格。

提示:

地点 环境 书籍 心情

武汉 文华图书科学校的图书馆“公书林” 房子宽敞、舒服、 环境优雅 英文小说,斯蒂文生的书,英文杂志:《星期六晚邮刊》《全国地理》《美丽的屋子》等 愉快

北京 清华图书馆 红色外表、装饰华丽、面积很大,书刊精美,灯光温馨 柏拉图《对话》英译本,西洋哲学史,古罗马史,希腊悲剧,英国16、17世纪诗剧 新世界,一片灿烂

牛津 包德林图书馆里的亨福莱公爵室 建筑华美、照明差、中古僧侣修习的遗风犹存 古籍 起初,心里很不平静;后来,心境豁然开朗

伦敦 英国博物馆的圆形图书馆 建筑华美、气象万千 —— “奇趣”

作

业

1.阅读下列文章,对比下面几位中外作家的观点与黑塞、王佐良的观点有什么异同:

《读书苦乐》(杨绛)、《今天为什么还要阅读经典》(刘梦溪)、《论读书》(培根著,王佐良译)、《为什么读经典》(卡尔维诺著,黄灿然译)、《天下第一好事,还是读书》(季羡林)

2.阅读《读书:目的和前提》和《上图书馆》,批画文中富有思辨性的句子。

一、情境导入

第 二 课 时

“我心里一直在暗暗设想,天堂应该是图书馆的模样。”

——阿根廷诗人博尔赫斯《关于天赐的诗》

在人类使用的各种工具中,最令人惊叹的无疑是书籍。其他工具都是人体的延伸。显微镜、望远镜是眼睛的延伸;电话是嗓音的延伸;我们又有犁和剑,它们是手臂的延伸。但书籍是另一回事:书籍是记忆和想象的延伸。

——博尔赫斯

二、学习活动

活动一:揣摩文段,提升自我

《读书:目的和前提》和《上图书馆》都描述了作者读书求学的经历,黑塞写自己在祖父的巨大藏书室中捞取“珍珠”,王佐良写自己在清华大学的图书馆感受“新世界”。两位作者运用灵活自由的笔触,记述了自己求学读书的生活场景,极富画面感和感染力。找出你喜欢的文段或句子,简要说说理由。

示例1:“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。”

分析:真正的修养不是一成不变的,而是动态发展的,它是努力的过程,蕴含在一个又一个目标不断实现的过程中,是生存的境界而非生存的手段。

示例2:“最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。”

分析:这是作者读书观的一部分,他认为读书就要读杰作,特别是阅读那些久远而有影响、有世界声誉的杰作。

示例3:“……必须读杰作。杰作常常不像时髦读物那么适口,那么富于刺激性。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫。我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。”

分析:读杰作是正确的阅读方向;在此基础上还要有正确的阅读态度,应怀着敬重之心、庄重之感来读,要花力气、下功夫,认真的读。

示例4:“在什么地方看见西蒙娜·德·波伏瓦说了一句话:她真正种情的是法国国立图书馆。”

分析:放在开头,自然引出下文,表达自己对上图书馆的钟情。

示例5:“只在最后的两个月里……我的心境也豁然开朗了。”

分析:写在国内战争胜利后,“我”的心情由担心变得喜悦的过程,含蓄地写出即使身在异国他乡,作为读书人,“我”始终心系国家。

示例6:“那高耸的大圆顶总使我想起一段台词……”

分析:借莎士比亚戏剧《哈姆莱特》中的台词,讴歌人类创造的知识和理想是如此的伟大辉煌。

活动二:探究议论文的针对性

1.分析《读书:目的和前提》的写作特点。

1

构思精巧,条理清晰

作者从真正的修养谈起,指出研读世界文学是获得真正的教养的最重要的途径之一,进而以自身的阅读经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读,最后针对当今出现的轻视阅读的现象,提出阅读杰作的建议。论述层层推进,脉络清晰。

2

方法灵活,论证有力

①举例论证。文中,作者以自身的阅读经历为例,将论述的道理寓于故事之中,形象易懂。

提示:

2

方法灵活,论证有力

②对比论证。文章多处运用对比论证。如第二段中的“读书绝不是要使我们‘散心消遣’,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反……”作者连续使用两次“不是要……是……”来论述读书的作用,增强了语言的严密性和说服力。

2

方法灵活,论证有力

③比喻论证。如第一段中的“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”,以“体育”为喻,把抽象的道理阐释得很具体,指出真正的修养的形式是“永远都在半道上”,即获得修养是一个不断完善自我的动态过程,而不是一个短暂的功利性行为。

3

谈话方式亲切自然,语言富有哲理

随笔抒写的是作者对生活的某种感受,捕捉的是那种瞬间的思想火花,抓拍的是那些一闪而过的场景。作者真实地表现自己的所思所想,花费大量的笔墨,以自己的亲身经历为例,娓娓道来,强调读书需要注意的问题,如“在它数以千计的卷帙里面,绝大多数我一点不感兴趣,也永远不会再感兴趣。可是就在这故书堆中,渐渐地,我也发现了另一类东西”。语言亲切自然、富有哲理。

2.思考探究:《上图书馆》在写作上有什么特色?

提示:

最初写到灯光,是在清华大学图书馆的第三阅览室,由书本之光而引出:

“其中各种精美的书刊闪着光,宽长的书桌上两端各立一个铜制的高台灯,它们在一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光,是后来任何日光灯、白炽灯所不能比的。”

这里,既是写实的,书本的光,台灯的光;也是隐喻的,这是知识之光,也是心灵渴慕知识的欲求之光。在这样的光亮中,才会让作者对这段描写以“一片灿烂”来归结。但作者笔锋一转,又把这种对光亮的描写引向一个更广大的世界。

本文最有特色的,应该是对光亮(也包括与之对比的暗淡、昏暗)的描写,虽着墨不多,却诗意盎然,耐人寻味。

“真实的世界却在暗淡下来。‘七七事变’一起,清华图书馆的灯光全灭了。”

只寥寥几句,把图书馆营构的知识世界和外面的真实世界及文字背后若隐若现的心灵世界,全写出来了。

虽然作者是在中学阶段起笔写图书馆的,而且费了不少笔墨,但没有提及灯光,只写它环境幽雅,“馆外的一片绿色和馆内的幽静整洁”。这固然有材料均衡分配的考虑,但或许还有其他原因。因为中学阶段,消磨在图书馆的时间,大多在白天,一般似乎并不太在意黑夜读书时对灯光的需求性。更重要的是,中学阶段的读书,只是如作者写的,“部分地满足了我对外间世界的好奇心”。换言之,这个外间世界,虽然不等于内部世界,但是与其现实人生有一定延续,是内间世界向外间世界的一种自然延伸。

进入大学则不然,不但夜晚去图书馆读书已经习以为常,而且,种种的书本知识足以构成的一个新世界,让徜徉在这个世界里的人,产生了远离真实世界的一种幻觉。这也正是作者归结的“进入了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂!”这样,灯光就成了构建这种幻觉的必不可少的具象之物,从而与真实世界构成对比。但幻觉的世界毕竟无法脱离真实世界,所以当作者说“真实的世界却在暗淡下来”时,图书馆的灯光也随之而灭了,幻觉也因此而消失。

紧接着这种灯光营造幻觉消失的,是作者在牛津大学昏暗的古籍阅览室读书。作者因此联想到“中古僧侣修习的遗风犹存,那种一灯如豆一心苦读的空气却与我当时的心情合拍”。只是当北平解放,他也顺利毕业可以返回祖国时,作者给了本来昏暗的阅览室相当深刻的一笔:“初夏的阳光给了馆内更多光亮,我的心境也豁然开朗了。”就是说,照明并不好的阅览室,因为外部真实世界里的阳光透入,才重新给了一个幻觉消失的世界以希望。

由此,水到渠成引用了《哈姆雷特》中的台词,不是幻觉般的灯光,而是太阳,是阳光,把人的世界和知识的世界统一起来了。但不可忽视的是,这样的台词,一般也是从阅读中得来的,从而在更深层次上,构成了一种书本知识与外部世界的包容关系。

小结

教材将黑塞的《读书:目的和前提》与王佐良的《上图书馆》这两篇随笔组合在一起,前者以议论为主,后者以记叙为主,都表达了对图书馆的礼赞和对读书价值的思考,具有很强的思辨性。

《读书:目的和前提》一文洗尽铅华,娓娓议论自己对读书的看法。

《上图书馆》的第一段就开宗明义地表达了作者对图书馆的“钟情”,观照其在图书馆的读书求学经历,就能描绘出他的成长、成才轨迹。从时空角度谋篇布局,于细节描写中蕴含深情。

作

业

结合自己的个人学习、阅读的有关经历,写一篇随笔,500字以上。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读