2022-2023学年广东省潮州市高二(下)期末地理试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年广东省潮州市高二(下)期末地理试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 406.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-16 18:17:44 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年广东省潮州市高二(下)期末地理试卷

一、单选题(本大题共11小题,共18.0分)

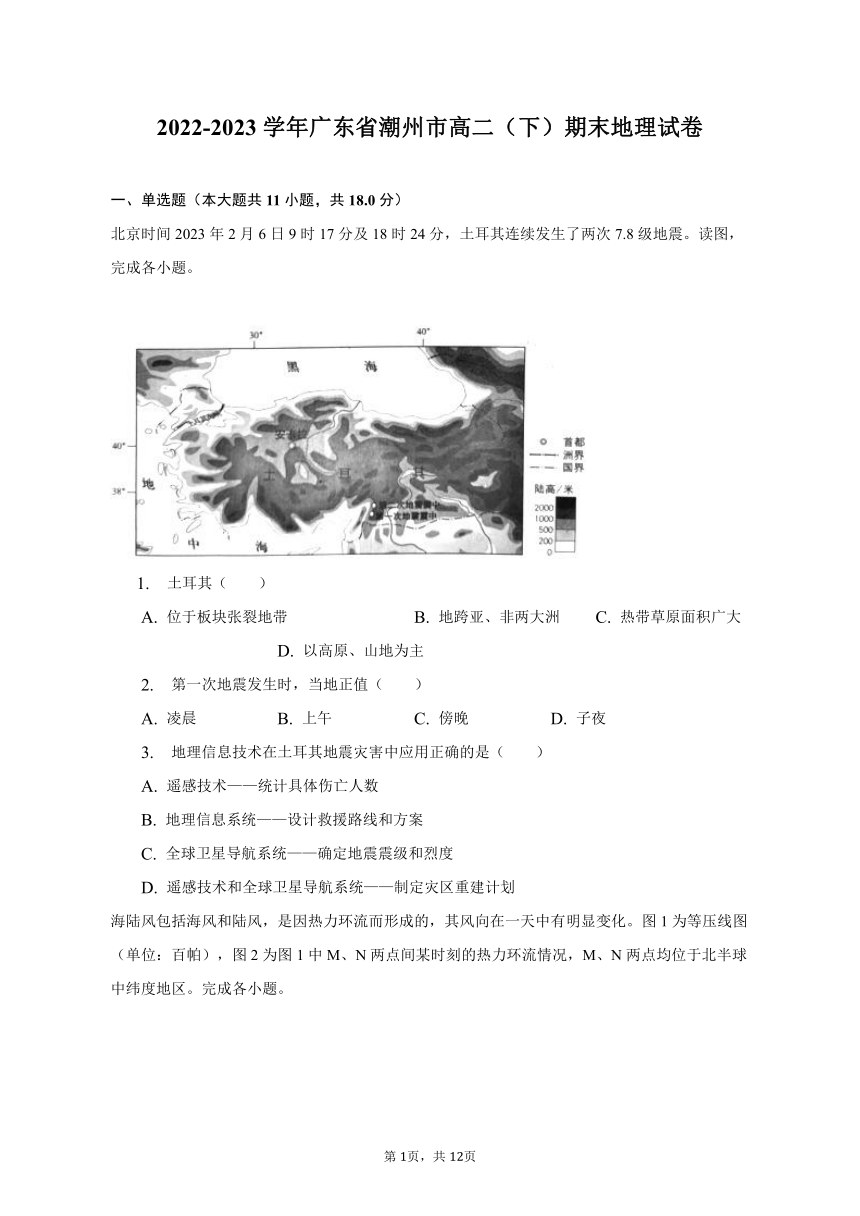

北京时间2023年2月6日9时17分及18时24分,土耳其连续发生了两次7.8级地震。读图,完成各小题。

1. 土耳其( )

A. 位于板块张裂地带 B. 地跨亚、非两大洲 C. 热带草原面积广大 D. 以高原、山地为主

2. 第一次地震发生时,当地正值( )

A. 凌晨 B. 上午 C. 傍晚 D. 子夜

3. 地理信息技术在土耳其地震灾害中应用正确的是( )

A. 遥感技术——统计具体伤亡人数

B. 地理信息系统——设计救援路线和方案

C. 全球卫星导航系统——确定地震震级和烈度

D. 遥感技术和全球卫星导航系统——制定灾区重建计划

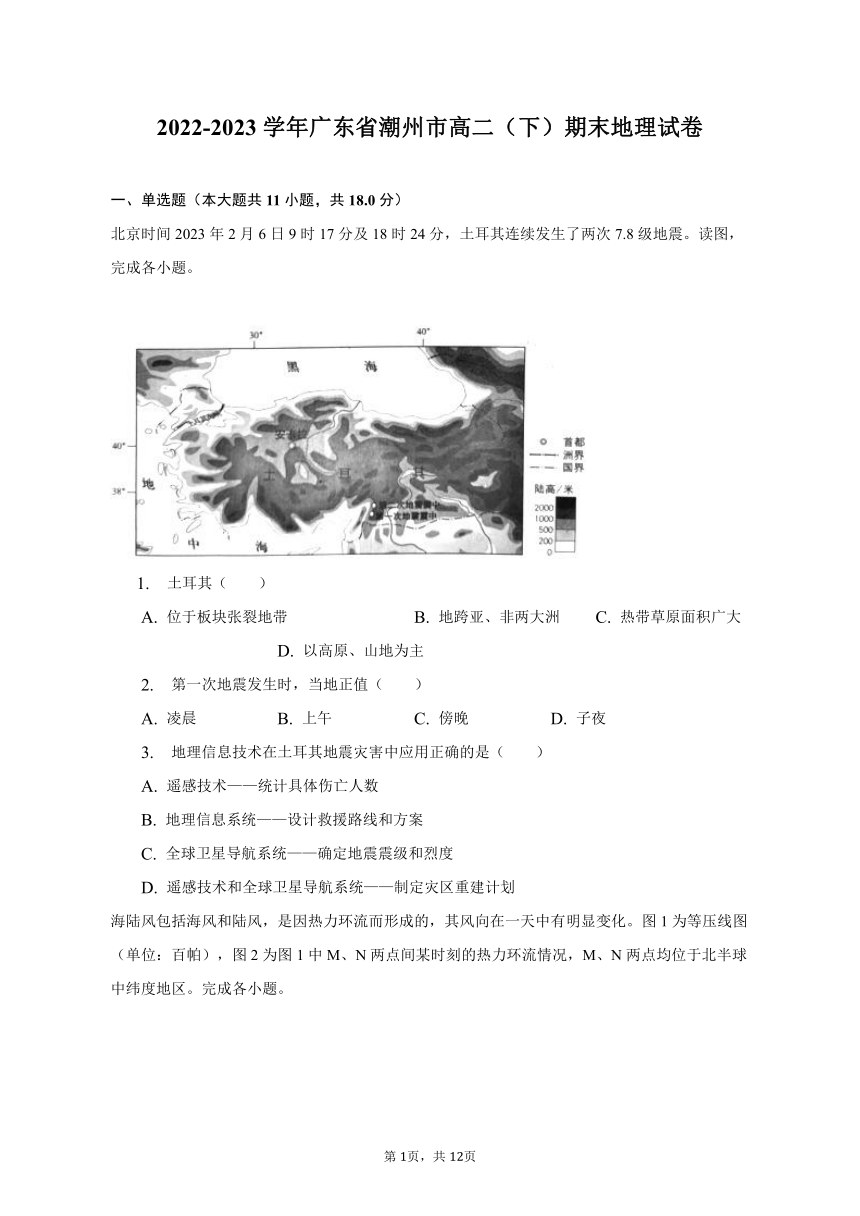

海陆风包括海风和陆风,是因热力环流而形成的,其风向在一天中有明显变化。图1为等压线图(单位:百帕),图2为图1中M、N两点间某时刻的热力环流情况,M、N两点均位于北半球中纬度地区。完成各小题。

4. 图反映的是( )

A. 白天的热力环流 B. 白天的热力环流吹海风

C. 夜晚的热力环流 D. 夜晚的热力环流吹陆风

5. 如果图中M与N之间的风向是正西风,则高空Q与P之间的风向是( )

A. 西南风 B. 东南风 C. 西北风 D. 东北风

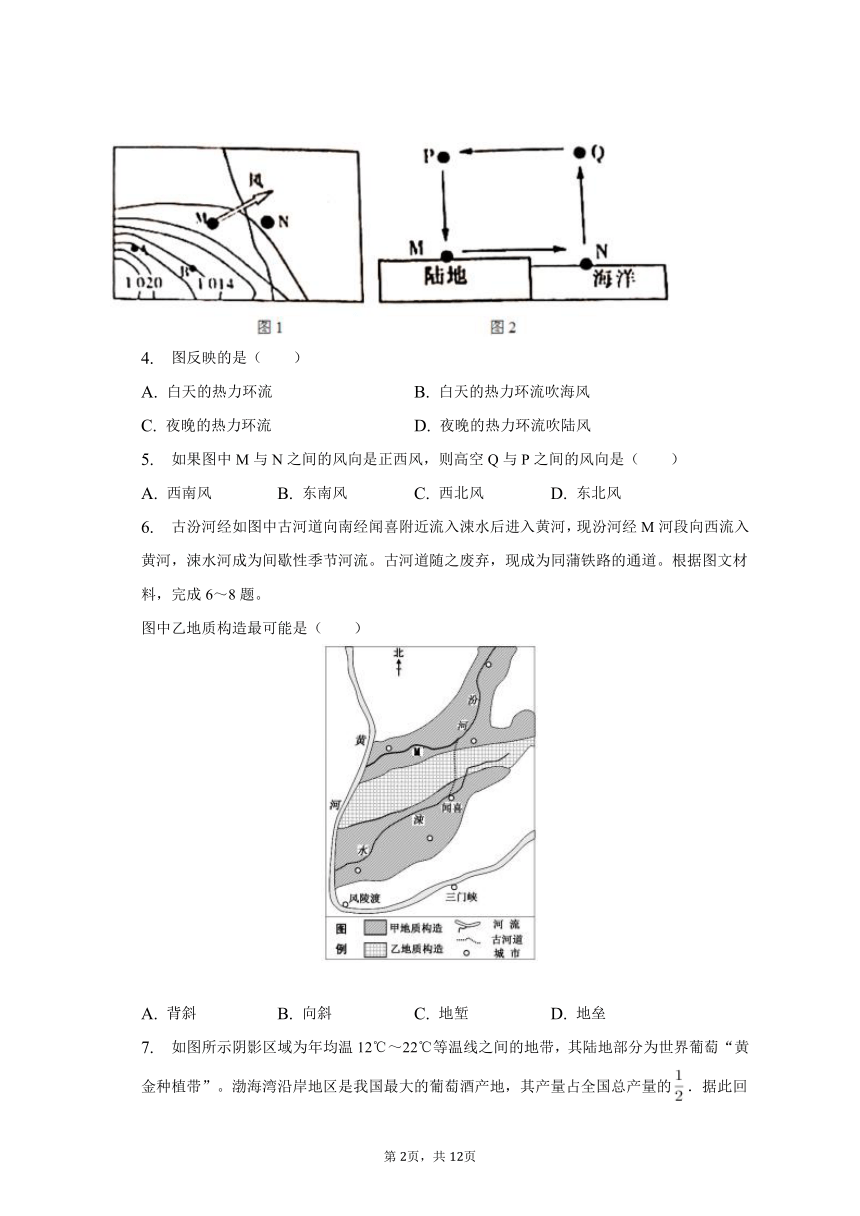

6. 古汾河经如图中古河道向南经闻喜附近流入涑水后进入黄河,现汾河经M河段向西流入黄河,涑水河成为间歇性季节河流。古河道随之废弃,现成为同蒲铁路的通道。根据图文材料,完成6~8题。

图中乙地质构造最可能是( )

A. 背斜 B. 向斜 C. 地堑 D. 地垒

7. 如图所示阴影区域为年均温12℃~22℃等温线之间的地带,其陆地部分为世界葡萄“黄金种植带”。渤海湾沿岸地区是我国最大的葡萄酒产地,其产量占全国总产量的.据此回答3~5题。

“黄金种植带”在大陆西岸比大陆东岸宽,主要影响因素是( )

A. 洋流 B. 西风 C. 光照 D. 水源

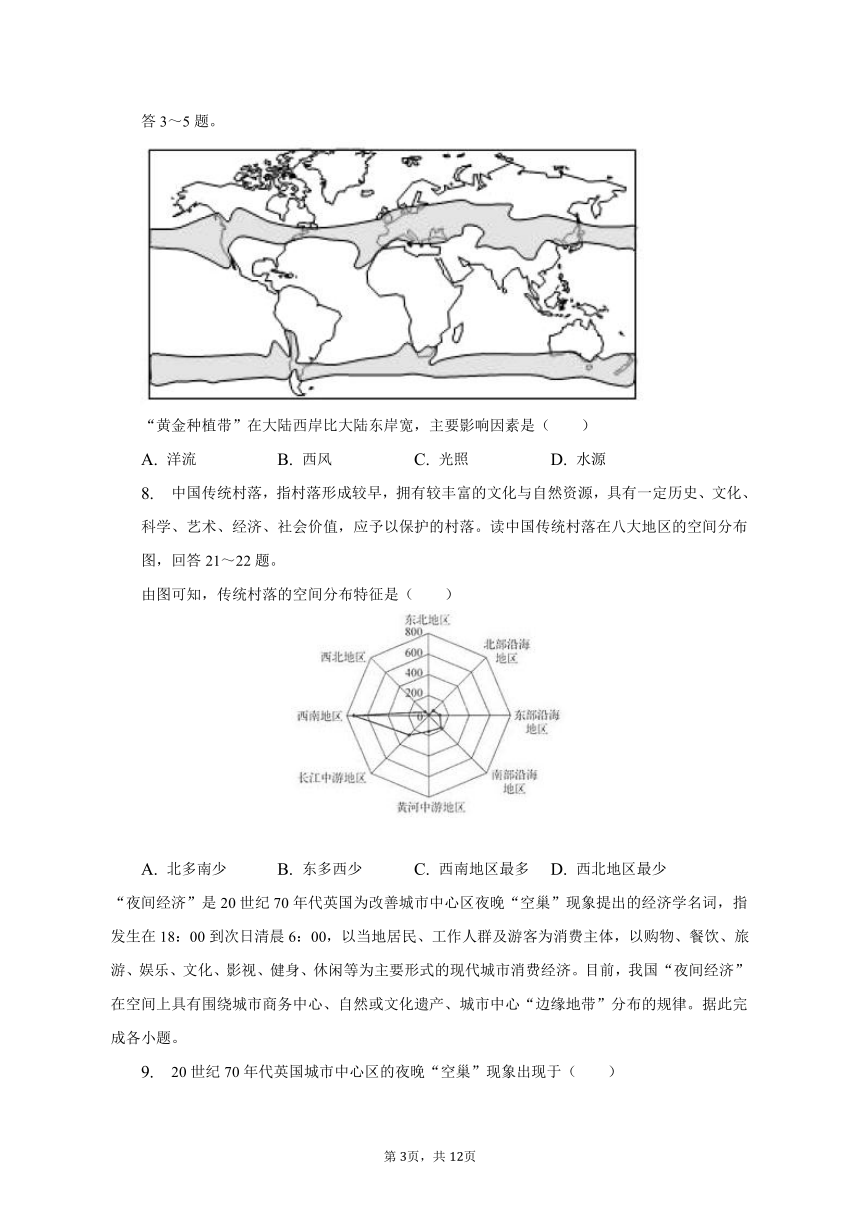

8. 中国传统村落,指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落。读中国传统村落在八大地区的空间分布图,回答21~22题。

由图可知,传统村落的空间分布特征是( )

A. 北多南少 B. 东多西少 C. 西南地区最多 D. 西北地区最少

“夜间经济”是20世纪70年代英国为改善城市中心区夜晚“空巢”现象提出的经济学名词,指发生在18:00到次日清晨6:00,以当地居民、工作人群及游客为消费主体,以购物、餐饮、旅游、娱乐、文化、影视、健身、休闲等为主要形式的现代城市消费经济。目前,我国“夜间经济”在空间上具有围绕城市商务中心、自然或文化遗产、城市中心“边缘地带”分布的规律。据此完成各小题。

9. 20世纪70年代英国城市中心区的夜晚“空巢”现象出现于( )

A. 郊区城市化阶段 B. 逆城市化阶段 C. 再城市化阶段 D. 大城市化阶段

10. 受气候影响,我国传统的购物、餐饮等夜间消费活动比较旺盛的季节出现在( )

A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季

11. 目前我国倡导发展“夜间经济”,有助于( )

①促进经济发展,增加就业机会

②降低设施利用率,缓解交通压力

③提升城市发展水平,增强竞争力

④增加中心区人口数量,阻止流向郊区

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

二、综合题(本大题共3小题,共52.0分)

12. 阅读图文材料,完成下列要求。

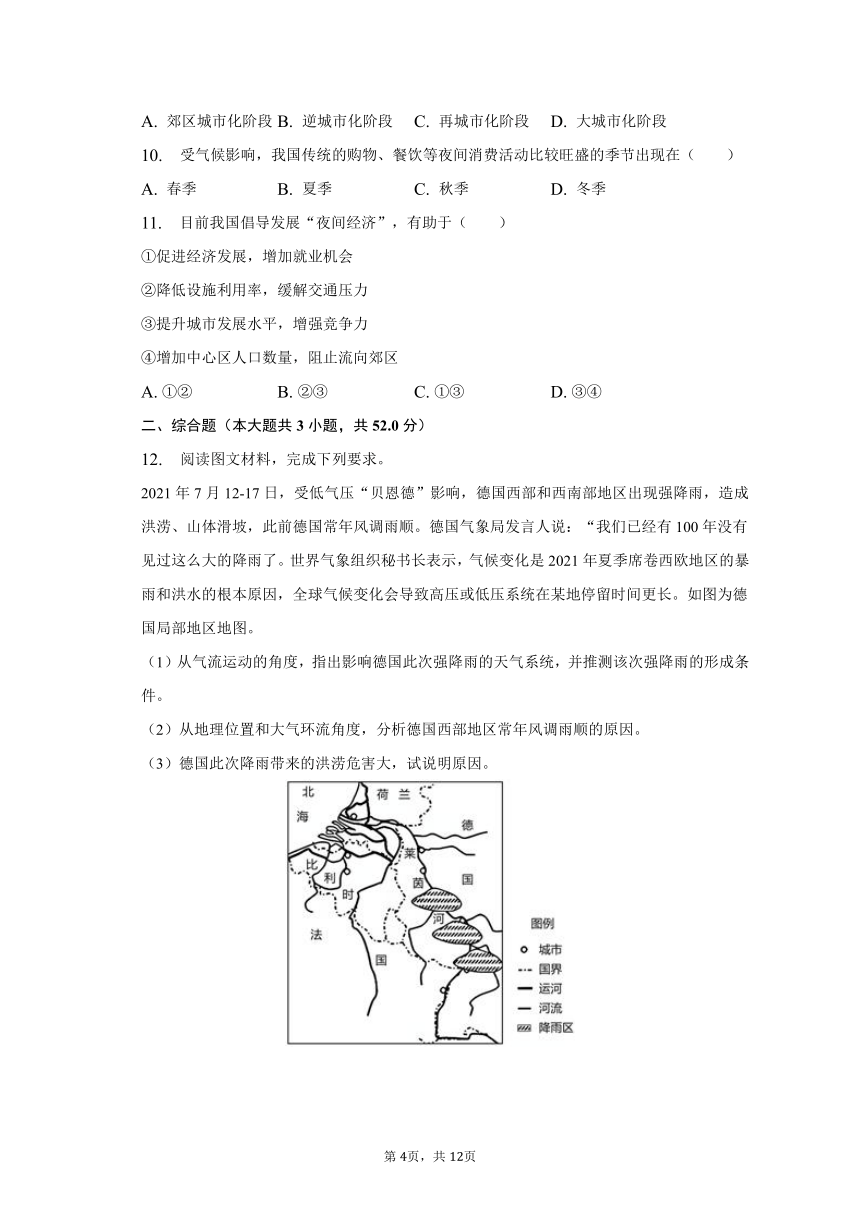

2021年7月12-17日,受低气压“贝恩德”影响,德国西部和西南部地区出现强降雨,造成洪涝、山体滑坡,此前德国常年风调雨顺。德国气象局发言人说:“我们已经有100年没有见过这么大的降雨了。世界气象组织秘书长表示,气候变化是2021年夏季席卷西欧地区的暴雨和洪水的根本原因,全球气候变化会导致高压或低压系统在某地停留时间更长。如图为德国局部地区地图。

(1)从气流运动的角度,指出影响德国此次强降雨的天气系统,并推测该次强降雨的形成条件。

(2)从地理位置和大气环流角度,分析德国西部地区常年风调雨顺的原因。

(3)德国此次降雨带来的洪涝危害大,试说明原因。

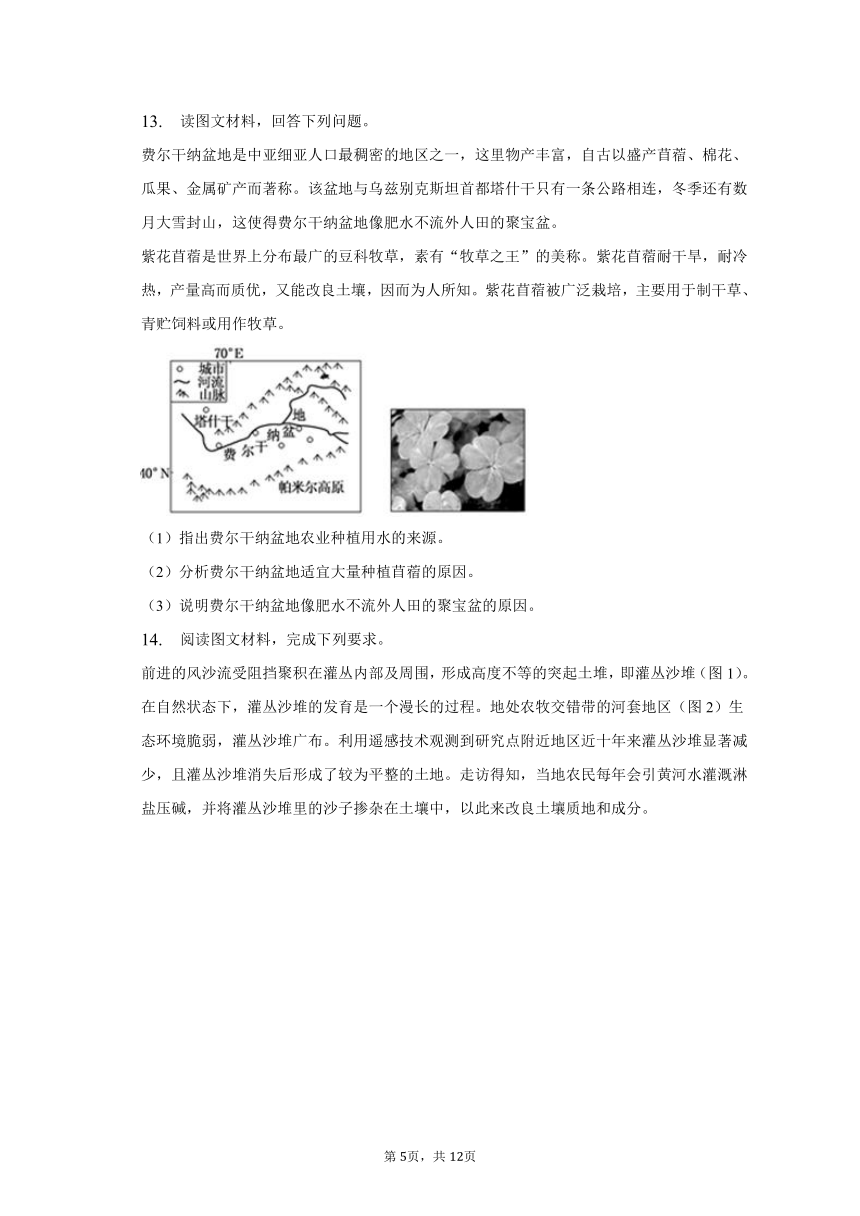

13. 读图文材料,回答下列问题。

费尔干纳盆地是中亚细亚人口最稠密的地区之一,这里物产丰富,自古以盛产苜蓿、棉花、瓜果、金属矿产而著称。该盆地与乌兹别克斯坦首都塔什干只有一条公路相连,冬季还有数月大雪封山,这使得费尔干纳盆地像肥水不流外人田的聚宝盆。

紫花苜蓿是世界上分布最广的豆科牧草,素有“牧草之王”的美称。紫花苜蓿耐干旱,耐冷热,产量高而质优,又能改良土壤,因而为人所知。紫花苜蓿被广泛栽培,主要用于制干草、青贮饲料或用作牧草。

(1)指出费尔干纳盆地农业种植用水的来源。

(2)分析费尔干纳盆地适宜大量种植苜蓿的原因。

(3)说明费尔干纳盆地像肥水不流外人田的聚宝盆的原因。

14. 阅读图文材料,完成下列要求。

前进的风沙流受阻挡聚积在灌丛内部及周围,形成高度不等的突起土堆,即灌丛沙堆(图1)。在自然状态下,灌丛沙堆的发育是一个漫长的过程。地处农牧交错带的河套地区(图2)生态环境脆弱,灌丛沙堆广布。利用遥感技术观测到研究点附近地区近十年来灌丛沙堆显著减少,且灌丛沙堆消失后形成了较为平整的土地。走访得知,当地农民每年会引黄河水灌溉淋盐压碱,并将灌丛沙堆里的沙子掺杂在土壤中,以此来改良土壤质地和成分。

(1)分析灌丛沙堆中的沙子对改良土壤的作用。

(2)简述大量采挖灌丛沙堆给当地生态环境带来的不利影响。

(3)说明河套地区保护灌丛沙堆对生态安全和粮食安全的影响。

答案和解析

1~3.【答案】D、A、B

【解析】解:A、土耳其位于板块碰撞挤压处,属于板块的消亡边界,不符合题意。

B、土耳其海峡属于土耳其,所以土耳其跨亚洲和欧洲,不符合题意。

C、土耳其纬度高,没有热带草原气候,不符合题意。

D、根据课本内容可知,土耳其地形以高原和山地为主,故符合题意。

故选:D。

土耳其属于西亚,跨亚洲和欧洲,是亚洲国家。

本题主要考查土耳其的地理环境特点,属于基础题,熟记课本内容即可解答。

解:图示土耳其的经度约是32°E,属于东二区,北京时间是东八区,东二区比东八区靠西6个时区,时间晚6小时,所以当北京时间为年2月6日9时,土耳其的时间为年2月6日9时-6小时=年2月6日3时,为凌晨时间,故A正确,BCD错误。

故选:A。

经度相差15°时间相差1小时,经度相差1°时间相差4分钟,相差几个时区就相差几个小时,位置靠东的时间早,靠西的时间晚,时间的计算是“东加西减”。

本题主要考查时间的计算,属于基础题,根据时区差与区时的关系即可计算解答。

解:A、遥感技术是远距离的感知,不能统计伤亡人数,不符合题意。

B、地理信息系统能够设计救援路线和方案,故符合题意。

C、全球卫星导航系统只能定位和导航,不能确定地震震级和烈度,不符合题意。

D、遥感技术和全球卫星导航系统不能制定灾区重建计划,不符合题意。

故选:B。

地理信息技术包括遥感(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)。其中,遥感是人眼的延伸,可以实时监测远方发生的情况;地理信息系统是在计算机软、硬件的支持下,对空间数据进行采集、管理、分析和显示的空间信息管理系统;全球定位系统能够定位与导航。

本题主要考查3S技术的应用,属于基础题,熟记课本内容即可解答。

4~5.【答案】D、B

【解析】解:根据图示信息可知,近地面的风从M吹向N,也就是从陆地吹向海洋,应该叫陆风,说明M陆地近地面气温低于N海洋的气温,所以是夜晚的热力环流情况,故D正确,ABC错误。

故选:D。

热力环流是由于地面冷热不均而形成的空气环流,它是大气运动最简单的形式。地面冷热不均→大气垂直运动(热的上升,冷的下降)→水平方向上气压产生差异→水平气压梯度力→大气水平运动(水平方向上气流由高压流向低压)。

本题主要考查热力环流的原理及应用,考查学生获取信息、分析解决问题的能力。

解:如果右图中近地面M与N之间的风向是正西风,而近地面的风受水平气压梯度力、向右的地转偏向力、摩擦力的影响,最终三力的合力使得风斜穿等压线,结合左图,可判断近地面高压在M西南侧;高空中低压在P西南侧,P、Q只受水平气压梯度力、向右的地转偏向力的影响,最终风向与等压线平行,因此高空P、Q之间的风向为东南风,故B正确、ACD错误。

故选:B。

风受三个力的影响:①水平气压梯度力决定风向和风速,风从高压吹向低压。水平气压梯度力越大风力越大。②地转偏向力,只影响风向不影响风速。纬度越高地转偏向力越大。③摩擦力,只影响风速,不影响风向。下垫面越粗糙,摩擦力越大,风力就小,海平面的摩擦力就小。高空中的风只受水平气压梯度力和地转偏向力的影响,风向和等压面平行。

本题主要考查热力环流的应用及风向的判断,考查学生获取信息、分析解决问题的能力。

6.【答案】D

【解析】解:根据图中信息,古河道随之废弃、涑水河从乙地质构造流向甲,结合教材知识“汾河谷地为地堑”,可以判断图中乙地质构造最可能是地垒。

故选:D。

地壳运动产生的强大压力或张力,超过了岩层所能承受的强度,岩层发生断裂,并沿断裂面发生明显的错动、位移,形成断层。大的断层常常形成谷地或陡崖。

本组试题以汾河地区地质构造为背景,综合地质构造、河道变迁的相关知识。

7.【答案】A

【解析】解:农业生产需要充足的热量,黄金种植带”在大陆西岸比大陆东岸宽,主要影响因素是西岸为暖流,东岸为寒流,西岸温度升高,热量更充足。

故选:A。

洋流对促进全球热量平衡、气候、渔场形成、海洋航运、海洋污染会产生影响:

①气候:高、低纬度间热量的输送和交换,调节全球热量分布。暖流对沿岸地区气候起增温增湿作用,寒流则起降温减湿的作用。

②海洋生物:寒、暖流交汇使海底营养盐上泛,或沿岸上升流将深层营养盐带到表层,鱼类饵料丰富。

③海洋航行:影响航行速度、时间及经济效益。

④海洋污染:扩大污染范围,加速污染物扩散。

考查了洋流对地理环境的影响,属于基础知识,难度不大,多以选择题和综合题出现。

8.【答案】C

【解析】解:由图可知,传统村落的空间分布特征是西多东少,南多北少,西南地区最多,东北地区最少。

故本题正确答案为C。

故选:C。

根据上图可知,西南地区传统村落最多。

本题难度小,属于基础题,解题的关键是从材料中获取信息和掌握城市空间结构及其形成原因的相关知识。

9~11.【答案】B、B、C

【解析】解:逆城市化是指中心城区人口往郊区迁移,中心城区人口数量少,而城市中心区的夜晚“空巢”现象也是说明中心区人口数量少,B正确。

故选:B。

逆城市化是人口从大城市和主要的大都市区,向小的都市区、小城镇甚至非城市区迁移的分散化过程。主要原因是城市居民对生活环境自然化倾向的追求、大城市工业向外寻找廉价的土地和劳动力,以及交通和信息技术的发达。

本题以英国夜间经济文字材料为背景,考查了20世纪70年代英国城市中心区的夜晚“空巢”现象,读材料分析解决问题。

解:读题干可知是受从候影响方面分析,我国冬季大部分地区寒冷干燥,夜晚冬季外出人口少,冬季夜晚的消费能力较弱;而夏季高温,相对来说晚上气温有所下降,购物、餐饮等夜间消费活动比较旺盛,故B正确。

故选:B。

本题以“夜间经济”为背景,难度中等,解答此题,要求学生较强材料阅读和分析能力,能从材料中较快地获得有用的地理信息。

本题以夜间经济材料为背景,考查了我国传统的购物、餐饮等夜间消费活动比较旺盛的季节,读材料分析解决问题。

解:发展夜间经济,有利于增加就业岗位,促进经济发展,①正确;

发展夜间经济,会增加交通压力,②错误;

发展夜间经济,能促进经济发展,提升城市发展水平,增强竞争力,③正确;

发展夜间经济并不能增加中心区人口数量,④错误。

故选:C。

“夜间经济”是一种新兴的现代城市消费经济,能够进一步满足城市居民的消费需求,增加就业机会,促进经济发展。

本题难度适中,主要考查了“夜间经济”的作用,需要结合实际获取题干中信息分析。

12.【答案】解:(1)德国这次强降水,受低气压“贝恩德”影响,是气旋天气影响的结果,产生的原因在材料中获取,全球气候变暖,局地气温升高,低压变强,极端天气增多,低压系统在德国更久停留。

(2)从地理位置上看,德国西部在欧洲西部,属于温带海洋性气候,受西风带终年控制,西风带常年风力、风向稳定,全年温和多雨,冬不冷,夏不热,气温年较差小,降水较为均匀,故风调雨顺。

(3)德国常年风调雨顺,所以民众和政府防洪观念淡薄,且房屋多分布在于河谷地势较低的地方,地形平坦,泄洪速度慢,经济发达,一旦受灾损失巨大。南部多上区,洪水汇水速度快。

故答案为:

(1)天气系统:气旋。形成条件:气候变暖使局部地区气温升高,空气易对流上升,降雨强度大;大尺度大气环流异常,使低气压长时间停留,降雨时间长。

(2)位于亚欧大陆西部,常年受中纬西风带控制,降水量较均匀(季节变化小);德国位于西风带的中轴带,西风带的南北移动对其影响很小;西风带常年风力、风向稳定。

(3)德国南部多山地,来水快;德国西部地形平坦,泄洪慢;德国西部和南部的人口和城镇密集,经济发达等。

【解析】(1)影响德国此次强降雨的天气系统是气旋,该次强降雨的形成条件需要分析气温和气压的变化。

(2)德国西部地区常年风调雨顺的原因主要分析气候、降水变化以及风带的移动等因素。

(3)德国此次降雨带来的洪涝危害大的原因需要分析地形、人口以及经济的发展等。

本大题以德国局部地区地图、低气压“贝恩德”为材料,涉及常见的天气系统、大气环流、洪涝灾害等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动相关知识的能力,以及区域认知、综合思维等学科素养。

13.【答案】解:(1)农业种植用水的主要来源有大气降水、冰川积雪融水、地下水、河水等。根据所学知识再结合区域特征,该地的农业水源有帕米尔高原的积雪融水、大气降水、山麓地带的地下水和河水。

(2)仔细阅读材料,提取出关键信息。据材料可知,苜蓿耐干旱,耐冷热,当地气候干旱,降水少,光照充足;种植苜蓿还可以改良土壤;当地人口稠密,农产品消耗大,苜蓿产量高而质优,可以作为牧草,发展畜牧业。

(3)”肥水“是指费尔干纳盆地棉花、瓜果、金属矿产等物产丰富。”不流外人田“说明人口稠密,农产品消费量大,商品率低;现代交通运输线路数量少,交通不便,且易受大雪等灾害的影响,产品向外输出少。

故答案为:

(1)大气降水;冰雪融水(河水);地下水。

(2)该盆地气候干旱,降水少,光照足;种植紫花苜蓿可以改良土壤;该地区人口稠密,农产品消耗量大;且适宜发展畜牧业,紫花苜蓿为优质牧草。

(3)费尔干纳盆地棉花、瓜果、金属矿产等物产丰富;人口稠密,农产品消费量大,商品率低;现代交通运输线路数量少,交通不便;且易受大雪等灾害的影响。

【解析】影响农业的区位因素主要有自然条件、社会经济条件和技术条件。自然条件包括气候、地形、土壤、水源等。社会经济因素包括市场、交通运输、政府政策、劳动力、土地价格等。

”肥水不流外人田的聚宝盆“一方面说明当地物产丰富,另一方面说明当地的的物品多用于本地的生产和生活。”

本题主要是从图表的信息总结规律,考查学生分析图的能力和语言组织能力,凸显在了地理学科在读图能力方面的训练,解题的关键是区域定位。

14.【答案】解:(1)把沙子掺杂在土壤中,可以增加土壤孔隙,使降水和灌溉时淋盐压碱作用明显,可以减轻土壤盐碱化;掺沙子会是土壤变得疏松,改善原本硬化板结的盐碱土;同时灌丛沙堆的枯枝落叶长期在沙堆表面累积,给沙子带来腐殖质,掺入土壤后可以提高土壤肥力。

(2)一方面,灌丛有防风固沙作用,采挖灌丛沙堆后,使灌丛减少,防风固沙作用减弱,风蚀作用增强,固定沙丘活化,土壤沙漠化加剧;另一方面,随着灌丛沙堆数量减少,植被减少,原有生物生存环境恶化、食物减少,导致生物多样性减少,生态系统被破坏。

(3)从生态安全角度分析,河套地区土地沙漠化严重,生态环境脆弱,保护灌丛沙堆可防止土地荒漠化,保护生态环境,保障国家生态安全。从粮食安全角度分析,短期来看,保护灌丛沙堆则不能开发更多耕地,且没有掺沙子对土壤的改良作用,单产下降,导致粮食总产量下降,不利于保障粮食安全;但从长远来看,保护灌丛沙堆可保护生态环境,防止土地沙漠化,可保证耕地数量,利于保障国家粮食安全。

故答案为:

(1)增大土壤孔隙,减轻土壤盐渍化;使土质疏松,有利于改善盐碱土硬化板结;灌丛植被的枯枝落叶在灌丛沙堆表面长期积累,会使沙子携带腐殖质,提高土壤肥力。

(2)使固定沙丘活化,土壤风蚀强度增大,土地沙漠化程度加剧;灌丛沙堆数量急剧减少,植被退化显著,导致生物多样性减少,破坏生态系统的稳定性。

(3)河套地区生态环境脆弱,灌丛沙堆有利于发挥其防风固沙(防止土地荒漠化),起到生态屏障作用,保障国家生态安全;保护灌丛沙堆从近期上看不利于增加耕地面积、改良土壤,使粮食产量下降;但从长远来看,有利于生态环境质量提高,减轻土地退化,保护耕地,有利于国家粮食安全。

【解析】(1)灌丛沙堆中的沙子对土壤的作用主要从增大土壤孔隙,减轻土壤盐渍化;使土质疏松,有利于改善盐碱土硬化板结;灌丛植被的枯枝落叶在灌丛沙堆表面长期积累,会使沙子携带腐殖质,提高土壤肥力等方面分析。

(2)植被破坏给生态环境带来的不利影响:水土流失;土地荒漠化;生物多样性减少等。

(3)保护植被对对生态安全的影响主要从防止水土流失、土地荒漠化、保护生物多样行等方面分析;对粮食安全的影响主要从保护土壤、保护耕地等方面分析。

本题以灌丛沙堆相关图文为材料,涉及灌丛沙堆对土壤的影响、采挖沙堆对环境的影响等内容,考查获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力,体现了区域认知、综合思维等学科素养。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共11小题,共18.0分)

北京时间2023年2月6日9时17分及18时24分,土耳其连续发生了两次7.8级地震。读图,完成各小题。

1. 土耳其( )

A. 位于板块张裂地带 B. 地跨亚、非两大洲 C. 热带草原面积广大 D. 以高原、山地为主

2. 第一次地震发生时,当地正值( )

A. 凌晨 B. 上午 C. 傍晚 D. 子夜

3. 地理信息技术在土耳其地震灾害中应用正确的是( )

A. 遥感技术——统计具体伤亡人数

B. 地理信息系统——设计救援路线和方案

C. 全球卫星导航系统——确定地震震级和烈度

D. 遥感技术和全球卫星导航系统——制定灾区重建计划

海陆风包括海风和陆风,是因热力环流而形成的,其风向在一天中有明显变化。图1为等压线图(单位:百帕),图2为图1中M、N两点间某时刻的热力环流情况,M、N两点均位于北半球中纬度地区。完成各小题。

4. 图反映的是( )

A. 白天的热力环流 B. 白天的热力环流吹海风

C. 夜晚的热力环流 D. 夜晚的热力环流吹陆风

5. 如果图中M与N之间的风向是正西风,则高空Q与P之间的风向是( )

A. 西南风 B. 东南风 C. 西北风 D. 东北风

6. 古汾河经如图中古河道向南经闻喜附近流入涑水后进入黄河,现汾河经M河段向西流入黄河,涑水河成为间歇性季节河流。古河道随之废弃,现成为同蒲铁路的通道。根据图文材料,完成6~8题。

图中乙地质构造最可能是( )

A. 背斜 B. 向斜 C. 地堑 D. 地垒

7. 如图所示阴影区域为年均温12℃~22℃等温线之间的地带,其陆地部分为世界葡萄“黄金种植带”。渤海湾沿岸地区是我国最大的葡萄酒产地,其产量占全国总产量的.据此回答3~5题。

“黄金种植带”在大陆西岸比大陆东岸宽,主要影响因素是( )

A. 洋流 B. 西风 C. 光照 D. 水源

8. 中国传统村落,指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落。读中国传统村落在八大地区的空间分布图,回答21~22题。

由图可知,传统村落的空间分布特征是( )

A. 北多南少 B. 东多西少 C. 西南地区最多 D. 西北地区最少

“夜间经济”是20世纪70年代英国为改善城市中心区夜晚“空巢”现象提出的经济学名词,指发生在18:00到次日清晨6:00,以当地居民、工作人群及游客为消费主体,以购物、餐饮、旅游、娱乐、文化、影视、健身、休闲等为主要形式的现代城市消费经济。目前,我国“夜间经济”在空间上具有围绕城市商务中心、自然或文化遗产、城市中心“边缘地带”分布的规律。据此完成各小题。

9. 20世纪70年代英国城市中心区的夜晚“空巢”现象出现于( )

A. 郊区城市化阶段 B. 逆城市化阶段 C. 再城市化阶段 D. 大城市化阶段

10. 受气候影响,我国传统的购物、餐饮等夜间消费活动比较旺盛的季节出现在( )

A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季

11. 目前我国倡导发展“夜间经济”,有助于( )

①促进经济发展,增加就业机会

②降低设施利用率,缓解交通压力

③提升城市发展水平,增强竞争力

④增加中心区人口数量,阻止流向郊区

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

二、综合题(本大题共3小题,共52.0分)

12. 阅读图文材料,完成下列要求。

2021年7月12-17日,受低气压“贝恩德”影响,德国西部和西南部地区出现强降雨,造成洪涝、山体滑坡,此前德国常年风调雨顺。德国气象局发言人说:“我们已经有100年没有见过这么大的降雨了。世界气象组织秘书长表示,气候变化是2021年夏季席卷西欧地区的暴雨和洪水的根本原因,全球气候变化会导致高压或低压系统在某地停留时间更长。如图为德国局部地区地图。

(1)从气流运动的角度,指出影响德国此次强降雨的天气系统,并推测该次强降雨的形成条件。

(2)从地理位置和大气环流角度,分析德国西部地区常年风调雨顺的原因。

(3)德国此次降雨带来的洪涝危害大,试说明原因。

13. 读图文材料,回答下列问题。

费尔干纳盆地是中亚细亚人口最稠密的地区之一,这里物产丰富,自古以盛产苜蓿、棉花、瓜果、金属矿产而著称。该盆地与乌兹别克斯坦首都塔什干只有一条公路相连,冬季还有数月大雪封山,这使得费尔干纳盆地像肥水不流外人田的聚宝盆。

紫花苜蓿是世界上分布最广的豆科牧草,素有“牧草之王”的美称。紫花苜蓿耐干旱,耐冷热,产量高而质优,又能改良土壤,因而为人所知。紫花苜蓿被广泛栽培,主要用于制干草、青贮饲料或用作牧草。

(1)指出费尔干纳盆地农业种植用水的来源。

(2)分析费尔干纳盆地适宜大量种植苜蓿的原因。

(3)说明费尔干纳盆地像肥水不流外人田的聚宝盆的原因。

14. 阅读图文材料,完成下列要求。

前进的风沙流受阻挡聚积在灌丛内部及周围,形成高度不等的突起土堆,即灌丛沙堆(图1)。在自然状态下,灌丛沙堆的发育是一个漫长的过程。地处农牧交错带的河套地区(图2)生态环境脆弱,灌丛沙堆广布。利用遥感技术观测到研究点附近地区近十年来灌丛沙堆显著减少,且灌丛沙堆消失后形成了较为平整的土地。走访得知,当地农民每年会引黄河水灌溉淋盐压碱,并将灌丛沙堆里的沙子掺杂在土壤中,以此来改良土壤质地和成分。

(1)分析灌丛沙堆中的沙子对改良土壤的作用。

(2)简述大量采挖灌丛沙堆给当地生态环境带来的不利影响。

(3)说明河套地区保护灌丛沙堆对生态安全和粮食安全的影响。

答案和解析

1~3.【答案】D、A、B

【解析】解:A、土耳其位于板块碰撞挤压处,属于板块的消亡边界,不符合题意。

B、土耳其海峡属于土耳其,所以土耳其跨亚洲和欧洲,不符合题意。

C、土耳其纬度高,没有热带草原气候,不符合题意。

D、根据课本内容可知,土耳其地形以高原和山地为主,故符合题意。

故选:D。

土耳其属于西亚,跨亚洲和欧洲,是亚洲国家。

本题主要考查土耳其的地理环境特点,属于基础题,熟记课本内容即可解答。

解:图示土耳其的经度约是32°E,属于东二区,北京时间是东八区,东二区比东八区靠西6个时区,时间晚6小时,所以当北京时间为年2月6日9时,土耳其的时间为年2月6日9时-6小时=年2月6日3时,为凌晨时间,故A正确,BCD错误。

故选:A。

经度相差15°时间相差1小时,经度相差1°时间相差4分钟,相差几个时区就相差几个小时,位置靠东的时间早,靠西的时间晚,时间的计算是“东加西减”。

本题主要考查时间的计算,属于基础题,根据时区差与区时的关系即可计算解答。

解:A、遥感技术是远距离的感知,不能统计伤亡人数,不符合题意。

B、地理信息系统能够设计救援路线和方案,故符合题意。

C、全球卫星导航系统只能定位和导航,不能确定地震震级和烈度,不符合题意。

D、遥感技术和全球卫星导航系统不能制定灾区重建计划,不符合题意。

故选:B。

地理信息技术包括遥感(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)。其中,遥感是人眼的延伸,可以实时监测远方发生的情况;地理信息系统是在计算机软、硬件的支持下,对空间数据进行采集、管理、分析和显示的空间信息管理系统;全球定位系统能够定位与导航。

本题主要考查3S技术的应用,属于基础题,熟记课本内容即可解答。

4~5.【答案】D、B

【解析】解:根据图示信息可知,近地面的风从M吹向N,也就是从陆地吹向海洋,应该叫陆风,说明M陆地近地面气温低于N海洋的气温,所以是夜晚的热力环流情况,故D正确,ABC错误。

故选:D。

热力环流是由于地面冷热不均而形成的空气环流,它是大气运动最简单的形式。地面冷热不均→大气垂直运动(热的上升,冷的下降)→水平方向上气压产生差异→水平气压梯度力→大气水平运动(水平方向上气流由高压流向低压)。

本题主要考查热力环流的原理及应用,考查学生获取信息、分析解决问题的能力。

解:如果右图中近地面M与N之间的风向是正西风,而近地面的风受水平气压梯度力、向右的地转偏向力、摩擦力的影响,最终三力的合力使得风斜穿等压线,结合左图,可判断近地面高压在M西南侧;高空中低压在P西南侧,P、Q只受水平气压梯度力、向右的地转偏向力的影响,最终风向与等压线平行,因此高空P、Q之间的风向为东南风,故B正确、ACD错误。

故选:B。

风受三个力的影响:①水平气压梯度力决定风向和风速,风从高压吹向低压。水平气压梯度力越大风力越大。②地转偏向力,只影响风向不影响风速。纬度越高地转偏向力越大。③摩擦力,只影响风速,不影响风向。下垫面越粗糙,摩擦力越大,风力就小,海平面的摩擦力就小。高空中的风只受水平气压梯度力和地转偏向力的影响,风向和等压面平行。

本题主要考查热力环流的应用及风向的判断,考查学生获取信息、分析解决问题的能力。

6.【答案】D

【解析】解:根据图中信息,古河道随之废弃、涑水河从乙地质构造流向甲,结合教材知识“汾河谷地为地堑”,可以判断图中乙地质构造最可能是地垒。

故选:D。

地壳运动产生的强大压力或张力,超过了岩层所能承受的强度,岩层发生断裂,并沿断裂面发生明显的错动、位移,形成断层。大的断层常常形成谷地或陡崖。

本组试题以汾河地区地质构造为背景,综合地质构造、河道变迁的相关知识。

7.【答案】A

【解析】解:农业生产需要充足的热量,黄金种植带”在大陆西岸比大陆东岸宽,主要影响因素是西岸为暖流,东岸为寒流,西岸温度升高,热量更充足。

故选:A。

洋流对促进全球热量平衡、气候、渔场形成、海洋航运、海洋污染会产生影响:

①气候:高、低纬度间热量的输送和交换,调节全球热量分布。暖流对沿岸地区气候起增温增湿作用,寒流则起降温减湿的作用。

②海洋生物:寒、暖流交汇使海底营养盐上泛,或沿岸上升流将深层营养盐带到表层,鱼类饵料丰富。

③海洋航行:影响航行速度、时间及经济效益。

④海洋污染:扩大污染范围,加速污染物扩散。

考查了洋流对地理环境的影响,属于基础知识,难度不大,多以选择题和综合题出现。

8.【答案】C

【解析】解:由图可知,传统村落的空间分布特征是西多东少,南多北少,西南地区最多,东北地区最少。

故本题正确答案为C。

故选:C。

根据上图可知,西南地区传统村落最多。

本题难度小,属于基础题,解题的关键是从材料中获取信息和掌握城市空间结构及其形成原因的相关知识。

9~11.【答案】B、B、C

【解析】解:逆城市化是指中心城区人口往郊区迁移,中心城区人口数量少,而城市中心区的夜晚“空巢”现象也是说明中心区人口数量少,B正确。

故选:B。

逆城市化是人口从大城市和主要的大都市区,向小的都市区、小城镇甚至非城市区迁移的分散化过程。主要原因是城市居民对生活环境自然化倾向的追求、大城市工业向外寻找廉价的土地和劳动力,以及交通和信息技术的发达。

本题以英国夜间经济文字材料为背景,考查了20世纪70年代英国城市中心区的夜晚“空巢”现象,读材料分析解决问题。

解:读题干可知是受从候影响方面分析,我国冬季大部分地区寒冷干燥,夜晚冬季外出人口少,冬季夜晚的消费能力较弱;而夏季高温,相对来说晚上气温有所下降,购物、餐饮等夜间消费活动比较旺盛,故B正确。

故选:B。

本题以“夜间经济”为背景,难度中等,解答此题,要求学生较强材料阅读和分析能力,能从材料中较快地获得有用的地理信息。

本题以夜间经济材料为背景,考查了我国传统的购物、餐饮等夜间消费活动比较旺盛的季节,读材料分析解决问题。

解:发展夜间经济,有利于增加就业岗位,促进经济发展,①正确;

发展夜间经济,会增加交通压力,②错误;

发展夜间经济,能促进经济发展,提升城市发展水平,增强竞争力,③正确;

发展夜间经济并不能增加中心区人口数量,④错误。

故选:C。

“夜间经济”是一种新兴的现代城市消费经济,能够进一步满足城市居民的消费需求,增加就业机会,促进经济发展。

本题难度适中,主要考查了“夜间经济”的作用,需要结合实际获取题干中信息分析。

12.【答案】解:(1)德国这次强降水,受低气压“贝恩德”影响,是气旋天气影响的结果,产生的原因在材料中获取,全球气候变暖,局地气温升高,低压变强,极端天气增多,低压系统在德国更久停留。

(2)从地理位置上看,德国西部在欧洲西部,属于温带海洋性气候,受西风带终年控制,西风带常年风力、风向稳定,全年温和多雨,冬不冷,夏不热,气温年较差小,降水较为均匀,故风调雨顺。

(3)德国常年风调雨顺,所以民众和政府防洪观念淡薄,且房屋多分布在于河谷地势较低的地方,地形平坦,泄洪速度慢,经济发达,一旦受灾损失巨大。南部多上区,洪水汇水速度快。

故答案为:

(1)天气系统:气旋。形成条件:气候变暖使局部地区气温升高,空气易对流上升,降雨强度大;大尺度大气环流异常,使低气压长时间停留,降雨时间长。

(2)位于亚欧大陆西部,常年受中纬西风带控制,降水量较均匀(季节变化小);德国位于西风带的中轴带,西风带的南北移动对其影响很小;西风带常年风力、风向稳定。

(3)德国南部多山地,来水快;德国西部地形平坦,泄洪慢;德国西部和南部的人口和城镇密集,经济发达等。

【解析】(1)影响德国此次强降雨的天气系统是气旋,该次强降雨的形成条件需要分析气温和气压的变化。

(2)德国西部地区常年风调雨顺的原因主要分析气候、降水变化以及风带的移动等因素。

(3)德国此次降雨带来的洪涝危害大的原因需要分析地形、人口以及经济的发展等。

本大题以德国局部地区地图、低气压“贝恩德”为材料,涉及常见的天气系统、大气环流、洪涝灾害等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动相关知识的能力,以及区域认知、综合思维等学科素养。

13.【答案】解:(1)农业种植用水的主要来源有大气降水、冰川积雪融水、地下水、河水等。根据所学知识再结合区域特征,该地的农业水源有帕米尔高原的积雪融水、大气降水、山麓地带的地下水和河水。

(2)仔细阅读材料,提取出关键信息。据材料可知,苜蓿耐干旱,耐冷热,当地气候干旱,降水少,光照充足;种植苜蓿还可以改良土壤;当地人口稠密,农产品消耗大,苜蓿产量高而质优,可以作为牧草,发展畜牧业。

(3)”肥水“是指费尔干纳盆地棉花、瓜果、金属矿产等物产丰富。”不流外人田“说明人口稠密,农产品消费量大,商品率低;现代交通运输线路数量少,交通不便,且易受大雪等灾害的影响,产品向外输出少。

故答案为:

(1)大气降水;冰雪融水(河水);地下水。

(2)该盆地气候干旱,降水少,光照足;种植紫花苜蓿可以改良土壤;该地区人口稠密,农产品消耗量大;且适宜发展畜牧业,紫花苜蓿为优质牧草。

(3)费尔干纳盆地棉花、瓜果、金属矿产等物产丰富;人口稠密,农产品消费量大,商品率低;现代交通运输线路数量少,交通不便;且易受大雪等灾害的影响。

【解析】影响农业的区位因素主要有自然条件、社会经济条件和技术条件。自然条件包括气候、地形、土壤、水源等。社会经济因素包括市场、交通运输、政府政策、劳动力、土地价格等。

”肥水不流外人田的聚宝盆“一方面说明当地物产丰富,另一方面说明当地的的物品多用于本地的生产和生活。”

本题主要是从图表的信息总结规律,考查学生分析图的能力和语言组织能力,凸显在了地理学科在读图能力方面的训练,解题的关键是区域定位。

14.【答案】解:(1)把沙子掺杂在土壤中,可以增加土壤孔隙,使降水和灌溉时淋盐压碱作用明显,可以减轻土壤盐碱化;掺沙子会是土壤变得疏松,改善原本硬化板结的盐碱土;同时灌丛沙堆的枯枝落叶长期在沙堆表面累积,给沙子带来腐殖质,掺入土壤后可以提高土壤肥力。

(2)一方面,灌丛有防风固沙作用,采挖灌丛沙堆后,使灌丛减少,防风固沙作用减弱,风蚀作用增强,固定沙丘活化,土壤沙漠化加剧;另一方面,随着灌丛沙堆数量减少,植被减少,原有生物生存环境恶化、食物减少,导致生物多样性减少,生态系统被破坏。

(3)从生态安全角度分析,河套地区土地沙漠化严重,生态环境脆弱,保护灌丛沙堆可防止土地荒漠化,保护生态环境,保障国家生态安全。从粮食安全角度分析,短期来看,保护灌丛沙堆则不能开发更多耕地,且没有掺沙子对土壤的改良作用,单产下降,导致粮食总产量下降,不利于保障粮食安全;但从长远来看,保护灌丛沙堆可保护生态环境,防止土地沙漠化,可保证耕地数量,利于保障国家粮食安全。

故答案为:

(1)增大土壤孔隙,减轻土壤盐渍化;使土质疏松,有利于改善盐碱土硬化板结;灌丛植被的枯枝落叶在灌丛沙堆表面长期积累,会使沙子携带腐殖质,提高土壤肥力。

(2)使固定沙丘活化,土壤风蚀强度增大,土地沙漠化程度加剧;灌丛沙堆数量急剧减少,植被退化显著,导致生物多样性减少,破坏生态系统的稳定性。

(3)河套地区生态环境脆弱,灌丛沙堆有利于发挥其防风固沙(防止土地荒漠化),起到生态屏障作用,保障国家生态安全;保护灌丛沙堆从近期上看不利于增加耕地面积、改良土壤,使粮食产量下降;但从长远来看,有利于生态环境质量提高,减轻土地退化,保护耕地,有利于国家粮食安全。

【解析】(1)灌丛沙堆中的沙子对土壤的作用主要从增大土壤孔隙,减轻土壤盐渍化;使土质疏松,有利于改善盐碱土硬化板结;灌丛植被的枯枝落叶在灌丛沙堆表面长期积累,会使沙子携带腐殖质,提高土壤肥力等方面分析。

(2)植被破坏给生态环境带来的不利影响:水土流失;土地荒漠化;生物多样性减少等。

(3)保护植被对对生态安全的影响主要从防止水土流失、土地荒漠化、保护生物多样行等方面分析;对粮食安全的影响主要从保护土壤、保护耕地等方面分析。

本题以灌丛沙堆相关图文为材料,涉及灌丛沙堆对土壤的影响、采挖沙堆对环境的影响等内容,考查获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力,体现了区域认知、综合思维等学科素养。

第1页,共1页

同课章节目录