岳麓版选修1第二单元第5课北魏孝文帝改革(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版选修1第二单元第5课北魏孝文帝改革(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-30 08:06:14 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。《敕勒歌》(北魏民歌)

敕勒川,阴山下, 天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。 阴山

(位于内蒙古中部)北魏孝文帝北魏孝文帝改革课标要求:

了解北魏孝文帝改革的背景。

归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

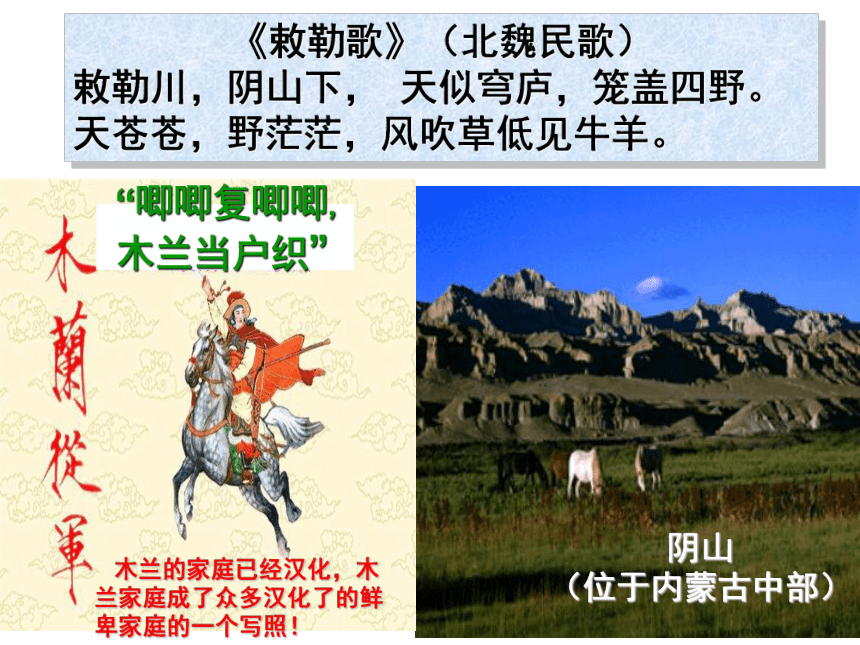

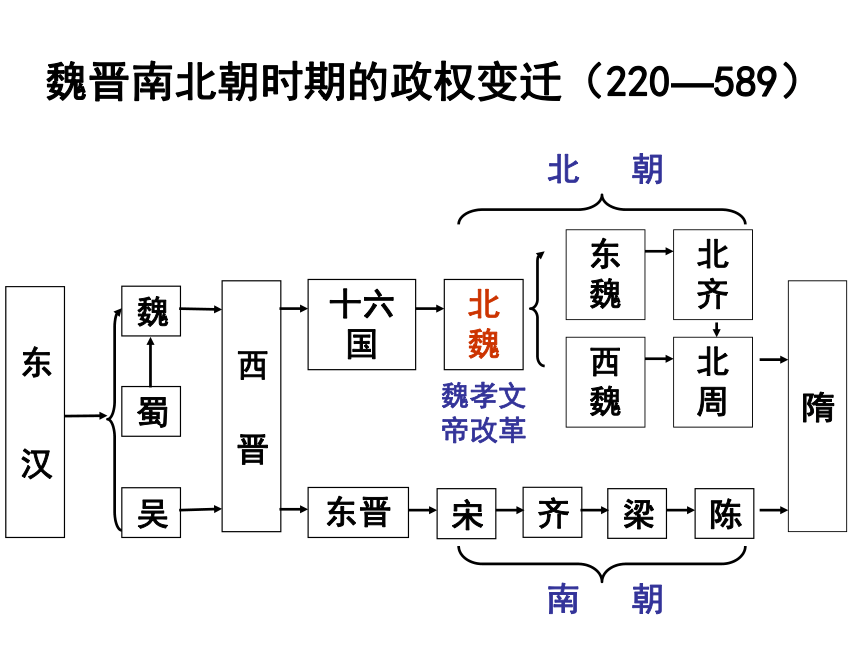

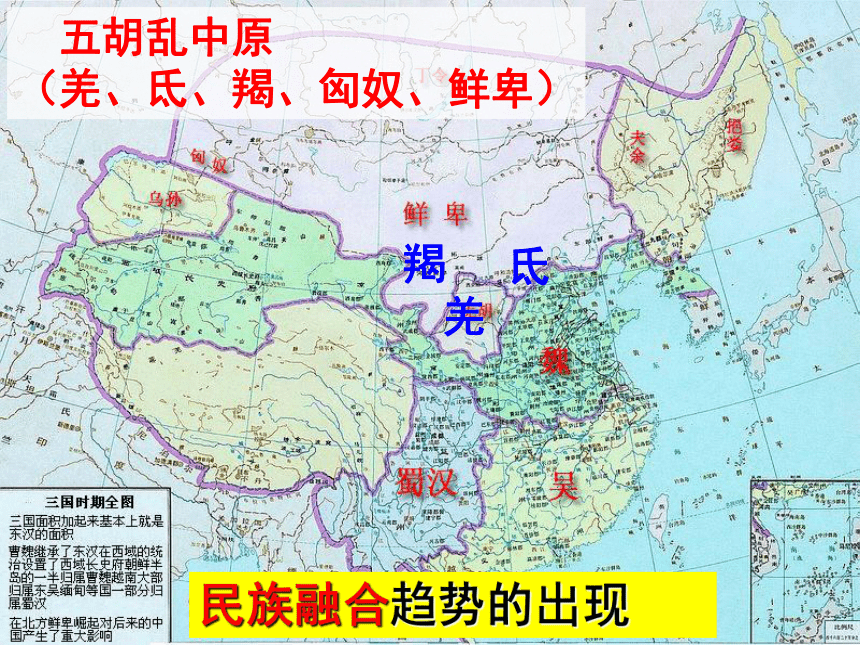

探讨北魏孝文帝改革的历史作用。魏蜀吴西 晋十六国东晋北魏东魏西魏北齐北周北 朝宋齐梁陈东 汉南 朝隋魏孝文帝改革魏晋南北朝时期的政权变迁(220—589)大鲜卑山嘎仙洞386年,拓跋珪建立北魏398年,拓跋珪定都平城,次年称帝北魏统一北方439年,拓跋焘统一黄河流域结束十六国分裂局面。羯羌氐 五胡乱中原

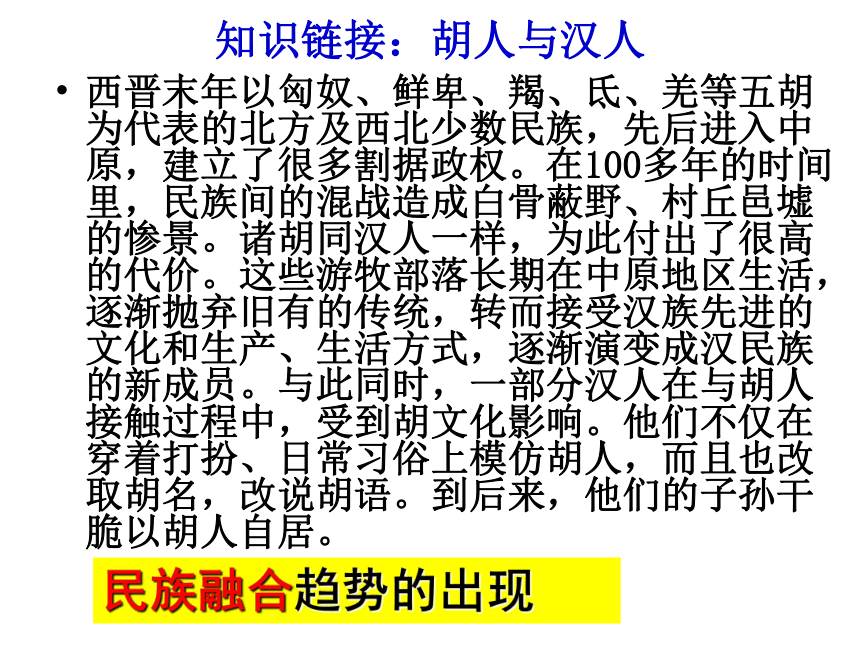

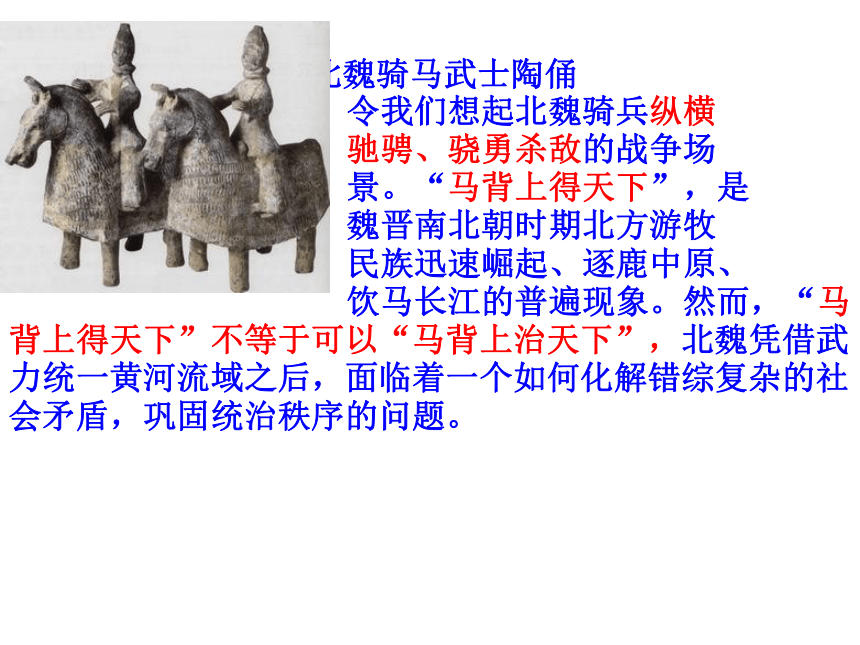

(羌、氐、羯、匈奴、鲜卑)民族融合趋势的出现知识链接:胡人与汉人 西晋末年以匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等五胡为代表的北方及西北少数民族,先后进入中原,建立了很多割据政权。在100多年的时间里,民族间的混战造成白骨蔽野、村丘邑墟的惨景。诸胡同汉人一样,为此付出了很高的代价。这些游牧部落长期在中原地区生活,逐渐抛弃旧有的传统,转而接受汉族先进的文化和生产、生活方式,逐渐演变成汉民族的新成员。与此同时,一部分汉人在与胡人接触过程中,受到胡文化影响。他们不仅在穿着打扮、日常习俗上模仿胡人,而且也改取胡名,改说胡语。到后来,他们的子孙干脆以胡人自居。 材料反映了什么历史趋势?民族融合趋势的出现 这两尊北魏骑马武士陶俑

令我们想起北魏骑兵纵横

驰骋、骁勇杀敌的战争场

景。“马背上得天下”,是

魏晋南北朝时期北方游牧

民族迅速崛起、逐鹿中原、

饮马长江的普遍现象。然而,“马背上得天下”不等于可以“马背上治天下”,北魏凭借武力统一黄河流域之后,面临着一个如何化解错综复杂的社会矛盾,巩固统治秩序的问题。 “每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”(在战争时,往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。)

“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。” ——谢灵运

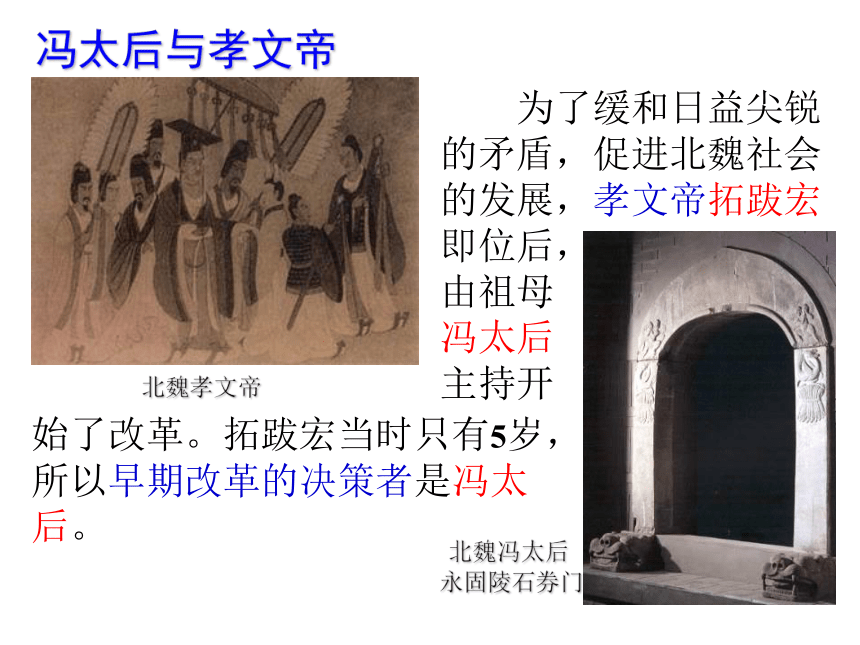

北魏孝文帝改革前,北魏社会存在着什么尖锐矛盾?民族歧视和压迫的政策导致民族矛盾激化拓跋贵族盘剥导致阶级矛盾激化并引发起义冯太后与孝文帝冯太后影响孝文帝

北魏孝文帝四岁即位,掌权的是其祖母冯太后。冯太后出身于汉族,她对孝文帝寄予很大希望,对他实施系统的汉文化教育,亲自督促他自幼学习儒家经典,恪守儒家的纲常礼仪,同时指导他阅读诸子百家的著作和历史典籍。冯太后对孝文帝管教很严,她要求孝文帝身旁的内侍十天内要汇报一次孝文帝的表现,不汇报则加以责罚。正是在冯太后的精心培养下,孝文帝对汉文化产生了浓厚兴趣,对汉族文化传统、习俗及其深邃丰富的内涵,十分敬佩和仰慕。

通过对汉文化和汉族发展史的了解及与本民族现状的比较,孝文帝深刻意识到本民族及政权的落后性,坚定了他改变鲜卑旧俗、学习汉族先进文化的信念。这对他后来推行社会改革影响是深刻的。一、北魏孝文帝改革的背景

1.北魏统一北方(439年)——基础

2.民族融合趋势的出现

3.冯太后与孝文帝的推动

4.北魏社会矛盾激化,统治面临危机——必要性二、改革的目的缓和社会矛盾,巩固鲜卑贵族统治

改变落后状态,促进社会发展。二、改革的内容以迁都洛阳为界,分为两个时期前期:冯太后主持,重点是创建新制度后期:孝文帝主持 ,迁都洛阳、实行汉制、

移风易俗北魏文成帝皇后文明皇后——冯太后

北魏

孝文帝三、改革的内容1.经济上:推行均田制材料一(北魏孝文帝下诏)“富强者并兼山泽……

而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?”。

材料二:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,

妇人20亩…所授之田率倍之,三易之田再倍之…乐

迁者听逐空荒。…卖者坐(处罚)如律。

据上述材料分析归纳均田制推行的原因、内容

及实质?它能抑制“富强者并兼山泽”吗?为什么?(1)男子十五岁以上,授给露田四十亩,妇人授露田二十亩。桑田加倍授给,以备休耕。露田不得买卖,身死或年满七十者归还官府。桑田则永为个人所有,不须归官。桑田在一定条件下可以买卖。桑田五十株、枣五株、榆三株。不宜种桑之地,男子给麻田十亩,妇女五亩。

(2)奴婢和耕牛参加授田。奴婢依一般农民授田。耕牛每头授田三十亩,限四牛。

(3)田地缺乏地区,允许农民“逐空荒”,迁往他郡。

(4)犯罪流徙户或绝户,其土地归国家所有,作均田授田之用。桑田露田麻田国家所有农民所有思考:政府分配的土地是不是全部归农民所有禁禁限男:40亩

女:20亩男:20亩男10亩女5亩 1、经济上:推行均田制

⑴前提:政府掌握大批无主荒地

⑵目的:保证政府收入,缓和社会矛盾

⑶内容:政府把控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定的徭役杂税

⑷性质:封建国家土地所有制

提高农民生产积极性

⑸作用 遏制土地兼并

有利于国家征收赋税徭役局限性:没有触及封建土地私有制,不可能抑制土地兼并。其实质是维护封建统治。 农民 宗主 北魏政权北魏的行政体制 北魏政权怎么知道多少农民分到了土地,又怎么向他们征税、征发徭役兵役呢?宗主督护制的弊端 北魏初期,在地方上实行宗主督护制。地主

豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡,割据一

方。政府由于无力

消灭豪强势力,被

迫承认其合法性,

地方的赋税、徭役

也由他们代管、征

收。他们往往隐瞒

户籍,借机逃避赋

税。影响:

许多农户成为国家直接掌握的编户,

地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权,

内容:设邻、里、党三长,直属州郡

负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役前提:宗主督护制的弊端2.政治上(1)改行三长制2)内容:3)影响:吏治混乱、贪污严重,影响财政收入,激化了社会矛盾;

孝文帝认识到吏治问题的重要性。俸禄制:

任期考核制:以劝课农桑、克己奉公、推荐贤才、惩治盗贼为主要内容。吏治得到改善,农民赋役负担减轻,北方农业生产得到迅速发展。1)原因:2.政治上(2)整顿吏治 孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举(迁都),光宅中原。” ——《魏书·任城王传》(1)原因3、迁都洛阳①平城地处偏僻,农业生产条件差;易受外族威胁;保守势力强大,不利于改革的推行;

②洛阳曾是中原政治、经济、文化中心;

③为了接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。——主要原因----推动改革的深化材料反映了孝文帝迁都的什么理由?

推进汉化政策,加强对黄河流域的统治。直接目的:接受汉族先进文化,减少改革阻力根本目的:加强对黄河流域的统治(2)目的(3)时间、迁都方法 “初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因此协定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者,于是定都洛阳。”

——魏书·孝文帝 493年,借南征之名,行迁都之实迁都影响:

南朝将领刘庆之 出使洛阳,目睹了洛阳的风貌后感叹:“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。“ 北魏迁都洛阳后,对洛阳加以扩建,东西20里,南北15里,“十万九千户”,约60万人口,是这一时期世界范围内最大的城市。该城以里坊制度布局管理,其格局为隋唐长安城、洛阳城所仿效。 (4)迁都影响对洛阳发展:

成为政经中心;城市规划影响大。

对改革进行:

打击了保守势力,保证了改革的深入。

对民族关系:

有利于民族文化的融合,

使中华文明得到进一步发展。孝文帝废太子

孝文帝要彻底革除旧俗,在当时引起了一部分鲜卑人的强烈反感,其中也包括他的太子元恂。元恂不过是个14岁的孩子,却成了反对革除旧俗的先锋。他身体肥胖,嫌河南太热,一直想回北方。八月中,他乘父亲去嵩山的机会,带着左右心腹逃往平城。小领军元俨领卫兵拦截,闹到天黑,方才平息。孝文帝得知此事大惊,回宫后,召太子来见,痛加训责,还与兄弟咸阳王元禧两个轮流动手,把元恂打了一百多棒,然后命人把他扶出去禁闭起来。这一顿打得着实是重,元恂躺了一个多月才能起床。后来,孝文帝把元恂废为庶人,派兵看守。次年三月,御史中尉李彪秘密上表,说他仍在谋划作乱。孝文帝令人带毒酒逼他自杀,其时年仅15岁。(1)内容穿汉服、讲汉话、改汉姓、通婚姻、

行汉制、崇儒学 有利于少数民族政权和个体的

封建化发展;有利于民族融合。(2)作用4.文化风俗上:移风易俗,实行汉制 现在鲜卑族作为一个民族已经不存在了,因此,史学界对孝文帝的汉化改革有两种不同的观点,你同意哪种观点呢?并说明理由。观点一:

孝文帝的改革使鲜卑族丧失了勇武之气,导致了北魏的衰落和鲜卑族的消亡;因此,对这些措施的施行应予以否定。

观点二:

孝文帝促进民族融合的措施,尽管使鲜卑族不再独立存在,但是,却促进了汉族和少数民族的交流与合作,增强了相互间的经济文化联系,推动了中华民族的发展进程。解题关键:如何正确评价孝文帝及其改革。我们应该将其置于特定的历史环境之下,客观、公正、全面地评价,不能随意夸大和否定历史人物的作用,不能以偏概全。判断的标准:是否顺应了历史发展的趋势是否有利于整个中华民族的进步思路点拨经济:促进了北魏社会的发展。

政治:加速少数民族政权封建化。

民族关系:促进民族的交流与融合。 五、改革的重大意义:四、改革内容的实质少数民族的封建化改革——生产方式农耕化:——社会制度封建化:—— 生活方式汉族化:北朝动物纹锦 北魏商业、手工业和文化发展的再现 耕牛图(魏晋墓葬壁画) 扬场图(魏晋墓葬壁画) 从魏晋墓葬的壁画中可以反映出当时鲜卑族的生产状况发生了怎样的改变?考古断定牧马(魏晋墓壁砖画)牵羊的少数民族(魏晋墓壁砖画)感悟历史——改革影响生产方式农耕化知识梳理鲜卑人乐俑 中国古代礼乐源自周礼,孔子的“仁”是对礼乐的高度浓缩,历代封建统治者沿用该制度维护自身统治。艺术鉴定鲜卑人乐俑 从材料和图片中,你能得出什么认识?社会制度封建化你当专家 请你分析这两尊佛像在服饰上有什么不同?这说明了什么?山西大同云冈石窟河南洛阳龙门石窟生活方式汉族化六、孝文帝改革成功的原因(1)顺应历史发展的潮流——根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,

冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望从孝文帝改革中得出什么启示(1) 改革是社会发展的强大动力;

(2) 锐意改革,不断创新,与时俱进是民族

文化的精髓和社会进步的灵魂;

(3) 农耕文明和游牧文明不断碰撞、融合,

逐步形成、发展和不断完善了中华文明;探究原因把握规律 鲜卑族追梦中原的过程,展现了一个弱小民族谋求发展壮大的勇气、智慧、辛酸、艰难、运气、喜剧、成就和悲哀。他们进入中原后,为中原民族注入了北方民族所特有的粗犷个性和畜牧业生产经验,这对促进中华民族的个性发展和经济增长都起到了不可小视的作用。

鲜卑族自大兴安岭中走来,最终融合于中华民族之中。就保全一个民族生存和发展的角度看,鲜卑族消亡了,但他们像落叶一样分解了自己,归为泥土,化为养分,融于中华民族的血液之中。

——黄雪寅《追梦中原——从嘎仙洞到龙门石窟的鲜卑人》课堂总结 当然,孝文帝改革全盘汉化,忽视了保持本民族文化特点,使得鲜卑族拓拔部逐渐溶入其他民族,这是值得我们吸取的教训。

从历史的进程来看,孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,为中国多民族共同发展的历史做出了贡献。 认识:中国历史上凡是入主中原建立政权的少数民族,无论统治初期农牧文化冲突何等激烈,他们最终都必然采取汉化的政策,这是一个不以人的主观意志为转移的客观规律。由于汉族文化处于领先地位。在中原建立上层建筑的少数民族政权就必然要适应当地封建的经济基础,于是,少数民族封建化就不可避免的发生了。只有这样,才能巩固其对中原地区的统治。 “野蛮的征服者总是被他们所征服民族的较高文明所征服。”小结背景社会矛盾尖锐鲜卑族落后内容均田制三长制整顿吏治迁都洛阳实行汉制影响促进农业生产发展加强政府对人民控制加速鲜卑族封建化促进民族融合巩固政权的稳定侧重点通过制度建设缓和社会矛盾全面推进汉化政策为隋唐统一和繁荣奠定基础

敕勒川,阴山下, 天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。 阴山

(位于内蒙古中部)北魏孝文帝北魏孝文帝改革课标要求:

了解北魏孝文帝改革的背景。

归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

探讨北魏孝文帝改革的历史作用。魏蜀吴西 晋十六国东晋北魏东魏西魏北齐北周北 朝宋齐梁陈东 汉南 朝隋魏孝文帝改革魏晋南北朝时期的政权变迁(220—589)大鲜卑山嘎仙洞386年,拓跋珪建立北魏398年,拓跋珪定都平城,次年称帝北魏统一北方439年,拓跋焘统一黄河流域结束十六国分裂局面。羯羌氐 五胡乱中原

(羌、氐、羯、匈奴、鲜卑)民族融合趋势的出现知识链接:胡人与汉人 西晋末年以匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等五胡为代表的北方及西北少数民族,先后进入中原,建立了很多割据政权。在100多年的时间里,民族间的混战造成白骨蔽野、村丘邑墟的惨景。诸胡同汉人一样,为此付出了很高的代价。这些游牧部落长期在中原地区生活,逐渐抛弃旧有的传统,转而接受汉族先进的文化和生产、生活方式,逐渐演变成汉民族的新成员。与此同时,一部分汉人在与胡人接触过程中,受到胡文化影响。他们不仅在穿着打扮、日常习俗上模仿胡人,而且也改取胡名,改说胡语。到后来,他们的子孙干脆以胡人自居。 材料反映了什么历史趋势?民族融合趋势的出现 这两尊北魏骑马武士陶俑

令我们想起北魏骑兵纵横

驰骋、骁勇杀敌的战争场

景。“马背上得天下”,是

魏晋南北朝时期北方游牧

民族迅速崛起、逐鹿中原、

饮马长江的普遍现象。然而,“马背上得天下”不等于可以“马背上治天下”,北魏凭借武力统一黄河流域之后,面临着一个如何化解错综复杂的社会矛盾,巩固统治秩序的问题。 “每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”(在战争时,往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。)

“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。” ——谢灵运

北魏孝文帝改革前,北魏社会存在着什么尖锐矛盾?民族歧视和压迫的政策导致民族矛盾激化拓跋贵族盘剥导致阶级矛盾激化并引发起义冯太后与孝文帝冯太后影响孝文帝

北魏孝文帝四岁即位,掌权的是其祖母冯太后。冯太后出身于汉族,她对孝文帝寄予很大希望,对他实施系统的汉文化教育,亲自督促他自幼学习儒家经典,恪守儒家的纲常礼仪,同时指导他阅读诸子百家的著作和历史典籍。冯太后对孝文帝管教很严,她要求孝文帝身旁的内侍十天内要汇报一次孝文帝的表现,不汇报则加以责罚。正是在冯太后的精心培养下,孝文帝对汉文化产生了浓厚兴趣,对汉族文化传统、习俗及其深邃丰富的内涵,十分敬佩和仰慕。

通过对汉文化和汉族发展史的了解及与本民族现状的比较,孝文帝深刻意识到本民族及政权的落后性,坚定了他改变鲜卑旧俗、学习汉族先进文化的信念。这对他后来推行社会改革影响是深刻的。一、北魏孝文帝改革的背景

1.北魏统一北方(439年)——基础

2.民族融合趋势的出现

3.冯太后与孝文帝的推动

4.北魏社会矛盾激化,统治面临危机——必要性二、改革的目的缓和社会矛盾,巩固鲜卑贵族统治

改变落后状态,促进社会发展。二、改革的内容以迁都洛阳为界,分为两个时期前期:冯太后主持,重点是创建新制度后期:孝文帝主持 ,迁都洛阳、实行汉制、

移风易俗北魏文成帝皇后文明皇后——冯太后

北魏

孝文帝三、改革的内容1.经济上:推行均田制材料一(北魏孝文帝下诏)“富强者并兼山泽……

而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?”。

材料二:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,

妇人20亩…所授之田率倍之,三易之田再倍之…乐

迁者听逐空荒。…卖者坐(处罚)如律。

据上述材料分析归纳均田制推行的原因、内容

及实质?它能抑制“富强者并兼山泽”吗?为什么?(1)男子十五岁以上,授给露田四十亩,妇人授露田二十亩。桑田加倍授给,以备休耕。露田不得买卖,身死或年满七十者归还官府。桑田则永为个人所有,不须归官。桑田在一定条件下可以买卖。桑田五十株、枣五株、榆三株。不宜种桑之地,男子给麻田十亩,妇女五亩。

(2)奴婢和耕牛参加授田。奴婢依一般农民授田。耕牛每头授田三十亩,限四牛。

(3)田地缺乏地区,允许农民“逐空荒”,迁往他郡。

(4)犯罪流徙户或绝户,其土地归国家所有,作均田授田之用。桑田露田麻田国家所有农民所有思考:政府分配的土地是不是全部归农民所有禁禁限男:40亩

女:20亩男:20亩男10亩女5亩 1、经济上:推行均田制

⑴前提:政府掌握大批无主荒地

⑵目的:保证政府收入,缓和社会矛盾

⑶内容:政府把控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定的徭役杂税

⑷性质:封建国家土地所有制

提高农民生产积极性

⑸作用 遏制土地兼并

有利于国家征收赋税徭役局限性:没有触及封建土地私有制,不可能抑制土地兼并。其实质是维护封建统治。 农民 宗主 北魏政权北魏的行政体制 北魏政权怎么知道多少农民分到了土地,又怎么向他们征税、征发徭役兵役呢?宗主督护制的弊端 北魏初期,在地方上实行宗主督护制。地主

豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡,割据一

方。政府由于无力

消灭豪强势力,被

迫承认其合法性,

地方的赋税、徭役

也由他们代管、征

收。他们往往隐瞒

户籍,借机逃避赋

税。影响:

许多农户成为国家直接掌握的编户,

地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权,

内容:设邻、里、党三长,直属州郡

负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役前提:宗主督护制的弊端2.政治上(1)改行三长制2)内容:3)影响:吏治混乱、贪污严重,影响财政收入,激化了社会矛盾;

孝文帝认识到吏治问题的重要性。俸禄制:

任期考核制:以劝课农桑、克己奉公、推荐贤才、惩治盗贼为主要内容。吏治得到改善,农民赋役负担减轻,北方农业生产得到迅速发展。1)原因:2.政治上(2)整顿吏治 孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举(迁都),光宅中原。” ——《魏书·任城王传》(1)原因3、迁都洛阳①平城地处偏僻,农业生产条件差;易受外族威胁;保守势力强大,不利于改革的推行;

②洛阳曾是中原政治、经济、文化中心;

③为了接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。——主要原因----推动改革的深化材料反映了孝文帝迁都的什么理由?

推进汉化政策,加强对黄河流域的统治。直接目的:接受汉族先进文化,减少改革阻力根本目的:加强对黄河流域的统治(2)目的(3)时间、迁都方法 “初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因此协定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者,于是定都洛阳。”

——魏书·孝文帝 493年,借南征之名,行迁都之实迁都影响:

南朝将领刘庆之 出使洛阳,目睹了洛阳的风貌后感叹:“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。“ 北魏迁都洛阳后,对洛阳加以扩建,东西20里,南北15里,“十万九千户”,约60万人口,是这一时期世界范围内最大的城市。该城以里坊制度布局管理,其格局为隋唐长安城、洛阳城所仿效。 (4)迁都影响对洛阳发展:

成为政经中心;城市规划影响大。

对改革进行:

打击了保守势力,保证了改革的深入。

对民族关系:

有利于民族文化的融合,

使中华文明得到进一步发展。孝文帝废太子

孝文帝要彻底革除旧俗,在当时引起了一部分鲜卑人的强烈反感,其中也包括他的太子元恂。元恂不过是个14岁的孩子,却成了反对革除旧俗的先锋。他身体肥胖,嫌河南太热,一直想回北方。八月中,他乘父亲去嵩山的机会,带着左右心腹逃往平城。小领军元俨领卫兵拦截,闹到天黑,方才平息。孝文帝得知此事大惊,回宫后,召太子来见,痛加训责,还与兄弟咸阳王元禧两个轮流动手,把元恂打了一百多棒,然后命人把他扶出去禁闭起来。这一顿打得着实是重,元恂躺了一个多月才能起床。后来,孝文帝把元恂废为庶人,派兵看守。次年三月,御史中尉李彪秘密上表,说他仍在谋划作乱。孝文帝令人带毒酒逼他自杀,其时年仅15岁。(1)内容穿汉服、讲汉话、改汉姓、通婚姻、

行汉制、崇儒学 有利于少数民族政权和个体的

封建化发展;有利于民族融合。(2)作用4.文化风俗上:移风易俗,实行汉制 现在鲜卑族作为一个民族已经不存在了,因此,史学界对孝文帝的汉化改革有两种不同的观点,你同意哪种观点呢?并说明理由。观点一:

孝文帝的改革使鲜卑族丧失了勇武之气,导致了北魏的衰落和鲜卑族的消亡;因此,对这些措施的施行应予以否定。

观点二:

孝文帝促进民族融合的措施,尽管使鲜卑族不再独立存在,但是,却促进了汉族和少数民族的交流与合作,增强了相互间的经济文化联系,推动了中华民族的发展进程。解题关键:如何正确评价孝文帝及其改革。我们应该将其置于特定的历史环境之下,客观、公正、全面地评价,不能随意夸大和否定历史人物的作用,不能以偏概全。判断的标准:是否顺应了历史发展的趋势是否有利于整个中华民族的进步思路点拨经济:促进了北魏社会的发展。

政治:加速少数民族政权封建化。

民族关系:促进民族的交流与融合。 五、改革的重大意义:四、改革内容的实质少数民族的封建化改革——生产方式农耕化:——社会制度封建化:—— 生活方式汉族化:北朝动物纹锦 北魏商业、手工业和文化发展的再现 耕牛图(魏晋墓葬壁画) 扬场图(魏晋墓葬壁画) 从魏晋墓葬的壁画中可以反映出当时鲜卑族的生产状况发生了怎样的改变?考古断定牧马(魏晋墓壁砖画)牵羊的少数民族(魏晋墓壁砖画)感悟历史——改革影响生产方式农耕化知识梳理鲜卑人乐俑 中国古代礼乐源自周礼,孔子的“仁”是对礼乐的高度浓缩,历代封建统治者沿用该制度维护自身统治。艺术鉴定鲜卑人乐俑 从材料和图片中,你能得出什么认识?社会制度封建化你当专家 请你分析这两尊佛像在服饰上有什么不同?这说明了什么?山西大同云冈石窟河南洛阳龙门石窟生活方式汉族化六、孝文帝改革成功的原因(1)顺应历史发展的潮流——根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,

冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望从孝文帝改革中得出什么启示(1) 改革是社会发展的强大动力;

(2) 锐意改革,不断创新,与时俱进是民族

文化的精髓和社会进步的灵魂;

(3) 农耕文明和游牧文明不断碰撞、融合,

逐步形成、发展和不断完善了中华文明;探究原因把握规律 鲜卑族追梦中原的过程,展现了一个弱小民族谋求发展壮大的勇气、智慧、辛酸、艰难、运气、喜剧、成就和悲哀。他们进入中原后,为中原民族注入了北方民族所特有的粗犷个性和畜牧业生产经验,这对促进中华民族的个性发展和经济增长都起到了不可小视的作用。

鲜卑族自大兴安岭中走来,最终融合于中华民族之中。就保全一个民族生存和发展的角度看,鲜卑族消亡了,但他们像落叶一样分解了自己,归为泥土,化为养分,融于中华民族的血液之中。

——黄雪寅《追梦中原——从嘎仙洞到龙门石窟的鲜卑人》课堂总结 当然,孝文帝改革全盘汉化,忽视了保持本民族文化特点,使得鲜卑族拓拔部逐渐溶入其他民族,这是值得我们吸取的教训。

从历史的进程来看,孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,为中国多民族共同发展的历史做出了贡献。 认识:中国历史上凡是入主中原建立政权的少数民族,无论统治初期农牧文化冲突何等激烈,他们最终都必然采取汉化的政策,这是一个不以人的主观意志为转移的客观规律。由于汉族文化处于领先地位。在中原建立上层建筑的少数民族政权就必然要适应当地封建的经济基础,于是,少数民族封建化就不可避免的发生了。只有这样,才能巩固其对中原地区的统治。 “野蛮的征服者总是被他们所征服民族的较高文明所征服。”小结背景社会矛盾尖锐鲜卑族落后内容均田制三长制整顿吏治迁都洛阳实行汉制影响促进农业生产发展加强政府对人民控制加速鲜卑族封建化促进民族融合巩固政权的稳定侧重点通过制度建设缓和社会矛盾全面推进汉化政策为隋唐统一和繁荣奠定基础