历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第10课 辽夏金元的统治 课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第10课 辽夏金元的统治 课件(共25张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

导入新课

(从唐朝中期到元朝)的六百年孕育并实现了“中华”从“小中国”变型为“大中国”的“一次漂亮的转身”。此种“变身”初见端倪于契丹建立的辽王朝,而一个完全不一样的“中华的框架是在13到14世纪的蒙古时代一下子扩大起来的”;正是这样一个崭新的建国框架,才真正把中华引上了“通向‘多民族之巨大中国’的道路”。

——杉山正明:《疾驰的草原征服者》

问:在从“小中国”到“大中国”的转变中,都有哪些政权?

辽、宋、夏、金、元

1

第10课 辽夏金元的统治

课标要求:通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

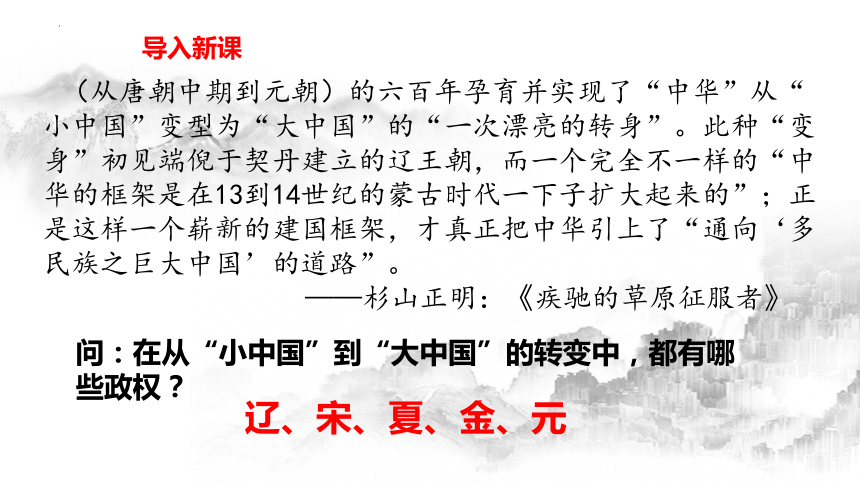

辽宋夏金元政权沿革

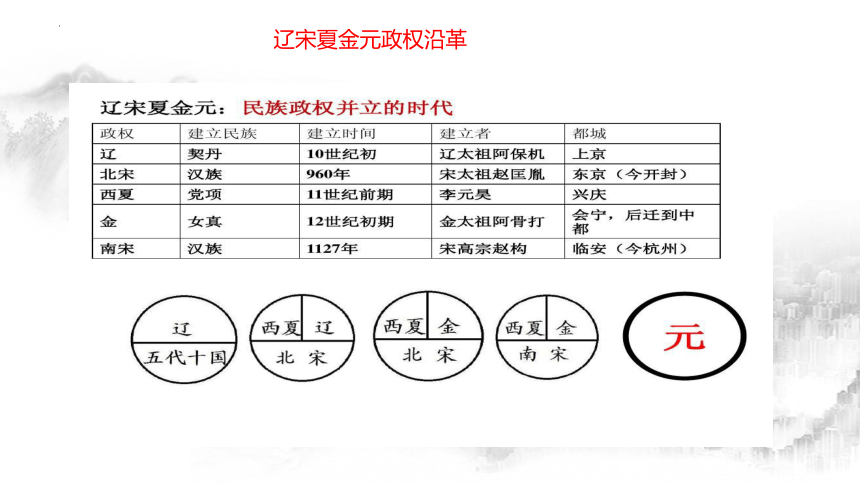

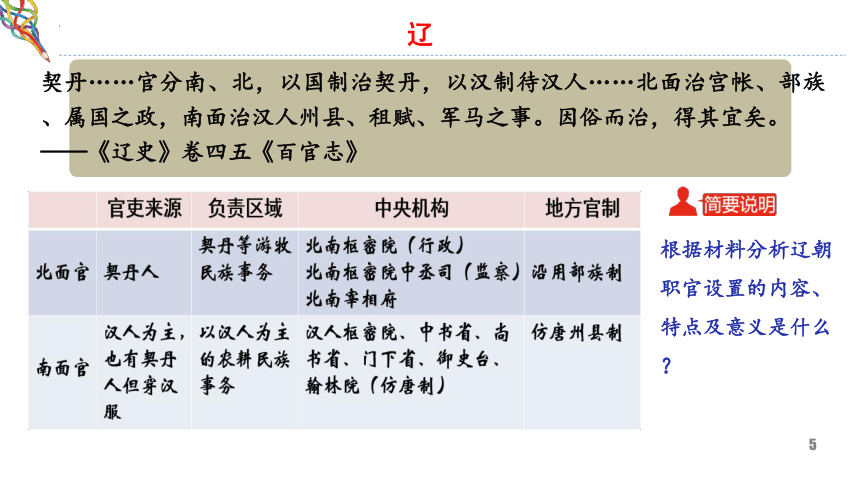

一、民族政权并立建立:916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京临潢府(今内蒙古巴林左旗),后来版图扩大,改国号为辽。1.契丹/辽(916-1125)契丹……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。 ——《辽史》卷四五《百官志》辽根据材料分析辽朝职官设置的内容、特点及意义是什么?政治制度

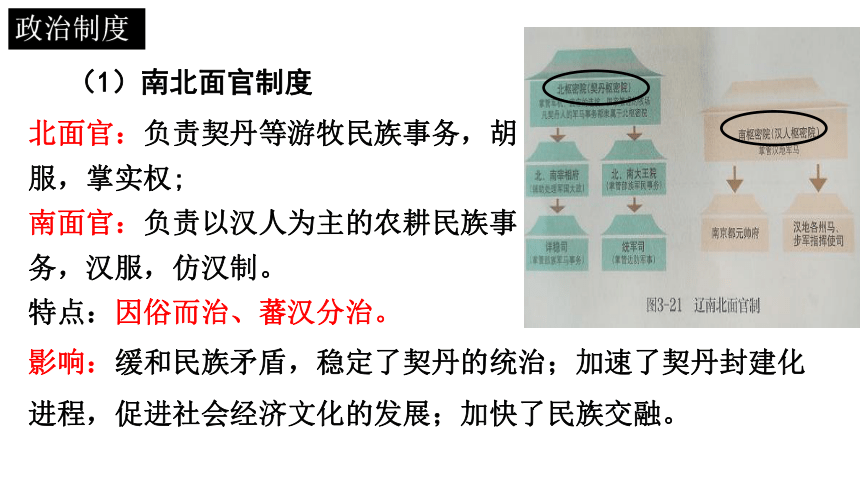

(1)南北面官制度

北面官:负责契丹等游牧民族事务,胡服,掌实权;

南面官:负责以汉人为主的农耕民族事务,汉服,仿汉制。

特点:因俗而治、蕃汉分治。

影响:缓和民族矛盾,稳定了契丹的统治;加速了契丹封建化进程,促进社会经济文化的发展;加快了民族交融。

"捺钵"是契丹语的译音,契丹语词,意为辽帝的行营。 。

政治制度

(2)四时捺钵([nà bō])制

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅

钩鱼

夏 永安山 炭山 四到七月 避暑

议政

秋 庆州 伏虎林 七月入山 射鹿

冬 永州 广平淀 十月以后 避寒

议政

猎虎

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

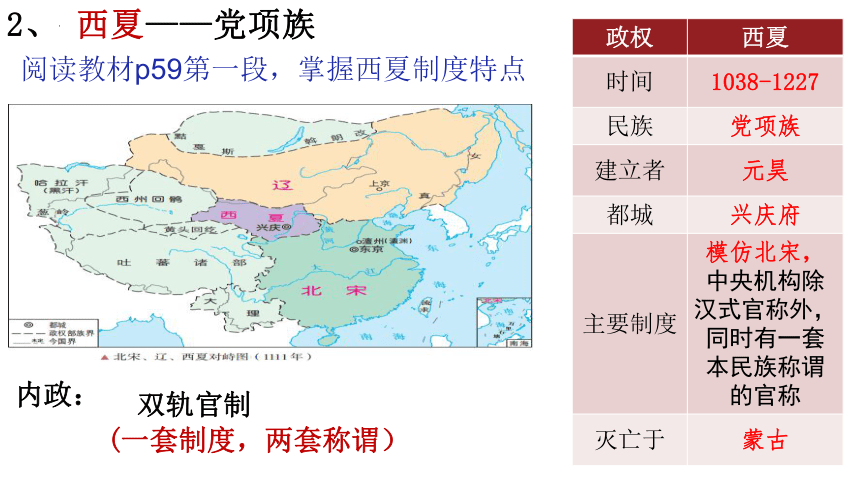

政权 西夏

时间 1038-1227

民族 党项族

建立者 元昊

都城 兴庆府

主要制度 模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称

灭亡于 蒙古

2、 西夏——党项族

阅读教材p59第一段,掌握西夏制度特点

内政:

双轨官制

(一套制度,两套称谓)

1125年,金灭辽。

女真

金

农牧并举

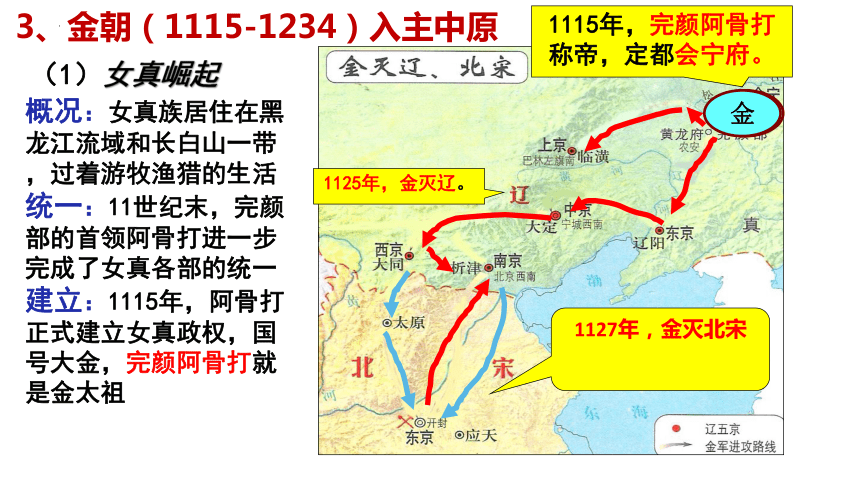

(1)女真崛起

1115年,完颜阿骨打称帝,定都会宁府。

1127年,金灭北宋

概况:女真族居住在黑龙江流域和长白山一带,过着游牧渔猎的生活

统一:11世纪末,完颜部的首领阿骨打进一步完成了女真各部的统一

建立:1115年,阿骨打正式建立女真政权,国号大金,完颜阿骨打就是金太祖

3、金朝(1115-1234)入主中原

金代女真族的军事和社会组织单位。有时作为女真人户的代称,或作官称猛安。《金史·兵志》记女真初起时,“其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安,谋克,从其多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也”。它们是原始社会后期由于征掠﹑围猎的需要而设的军事首领,随后发展为固定的军事组织,猛安谋克作为军事编制单位,其人数最初多少不定。公元1114年,金太祖完颜阿骨打始定制以三百户为谋克,十谋克为猛安。猛安谋克人户平时在训练之余,从事农业生产。有战事则丁壮接受征发,自置鞍马器械出征;其家口仍留家生产。由最初的围猎编制进而发展为军事组织,最后变革为地方的行政组织,具有行政、生产与军事合一的特点。

特点:行政、生产与军事合一

(2)制度建设

阅读下列史料,掌握金的制度及其特点

(3)由盛转衰

12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”。

世宗死后,受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克日益腐化,统治逐渐衰落。

“小尧舜”

(1161-1189在位)

宋孝宗

“乾淳之治”

(1162-1189在位)

南北方都出现了难得的国富民安局面,边境榷场贸易繁荣。然而,平衡很快又被打破...

攻破 临安

1、元朝统一的过程

铁木真统一蒙古各部

灭西辽、西夏、金朝、招抚吐蕃,兼并大理

忽必烈即位、兴建大都

忽必烈建立元朝

1276年

灭南宋余部,统一全国

1279年

蒙古其他区域逐渐形成四大汗国

"大元"出自《易经》"大哉乾元",是对无始无终无边无际的浩大的宇宙的赞叹。表现了元统治者欲一统天下的志向。

1206年

1218年—1253年

1260年

1271年

1259年—1294年

二、从蒙古崛起到元朝(1271-1368)统一

元朝是中国历史上第一个由少数民族建立的大一统王朝。

阴山以北

南海诸岛

库页岛

新疆、中亚

元朝疆域图

共1300多万平方公里

元代驿站分布图

驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

元代急递铺令牌

(1)基础设施

意义:

(1)有利于加强中央集权

(2)促进交通运输的发展

(3)推动经济文化的交流

2、元朝巩固统一的措施

中央管理

皇帝

枢密院

(军事)

中书省

(行政)

御史台(监察)

宣政院

(宗教、吐蕃)

一省两院制

吏、 户、 礼、 兵、 刑、 工

宰相机构

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。称之为“腹里”, “腹外”由行省管理。

地方管理

政府派官员代表中书省处理地方事务。

元朝在加强君权时,后期出现了相权反弹的局面。

行中书省

路

府

州

县

地方

(2)元朝巩固统一的措施——政治制度

行省制

中央的宰相机构中书省委派官员处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。

概念解读

性质:

既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

材料一:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

行省制度的意义

阅读教材第61页最后一段及史料,归纳元朝行省制度的意义

①有利于加强中央对地方的控制(有利于加强中央集权);

②有利于多民族国家的巩固和统一;

③有利于加强民族融合;

④为后世行政区划奠定了基础。

行省

路、府、州、县

(地方最高行政机构)

—————

—————

—————

宣政院管理西藏和全国佛教事务

设澎湖巡检司经略台湾

北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

阅读教材第62页历史纵横,归纳元朝边疆管理的特点

一体化

蒙古族和回回的形成

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

蒙古部落

蒙古族

回回

(3)元朝的民族政策

回族形成:

唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,开始形成一个新的民族 ——回族

民族歧视和压迫政策

等级 名称 民族

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

三 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

蒙古、色目殴汉人、南人,不得回手。

天下治平之时,台省要官皆北人为之,汉人、南人万中无一二。其得为者不过州县卑秩,盖亦仅有而绝无者也。

【四等人制】

(1)目的:保障蒙古贵族的统治利益

(2)评价:民族矛盾更加尖锐,但民族间的交往和交融也得到进一步发展;加速的元朝的灭亡

(3)元朝的民族政策

3.元朝灭亡

(1)原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

(2)概况:

1351年,韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的红巾军起义爆发。

原属红巾军的朱元璋独树旗帜,1368年正月在南京称帝,建立明朝。

1368年8月,明军攻陷元大都,元朝灭亡。

(3)结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

辽夏金元的统治

辽朝

西夏

金朝

元朝

起源——契丹族 916-1125

建立:耶律阿保机,上京临潢府

统治政策:南北面官、四时捺钵

起源——党项族 1038-1227

建立:元昊,兴庆府

统治政策:双轨官制

起源——女真族 1115-1234

建立:完颜阿骨打,上京会宁府

统治政策:猛安谋克制

起源——蒙古族 ,铁木真建立蒙古国

建立与扩张:忽必烈,大都 1271-1368

统治政策:

中央:中书省

地方:行省制,驿站制度,边疆政策

民族:四等人制

课堂小结

并立

统一

都为统一多民族封建国家的发展发挥了重要作用。

随堂巩固

1.据史书记载,契丹“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫账、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”这反映的辽朝官制的特点是( )A.蕃汉一体 B.分化事权C.民族分化 D.因俗而治

D

2.元朝历代皇帝经常征召社会上大批有名的汉儒学者进入政治上层,其中还包括最被歧视的南人儒士,但是他们大多进入中央的翰林院、集贤院等无实权的机构。这表明元朝( )A.政治管理实现封建化 B.以汉儒学者牵制蒙古官员C.用高官厚禄笼络汉人 D.表面上积极缓和民族矛盾

D

3.钱穆指出:元朝“行省长官是中央官,并亲自降临到地方……所以行中书省的正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。”这旨在说明( )A.行省官员由中央官担任B.行省有利于中央对地方的控制C.行中书省总揽地方政务D.行省推动了专制皇权不断强化

B

导入新课

(从唐朝中期到元朝)的六百年孕育并实现了“中华”从“小中国”变型为“大中国”的“一次漂亮的转身”。此种“变身”初见端倪于契丹建立的辽王朝,而一个完全不一样的“中华的框架是在13到14世纪的蒙古时代一下子扩大起来的”;正是这样一个崭新的建国框架,才真正把中华引上了“通向‘多民族之巨大中国’的道路”。

——杉山正明:《疾驰的草原征服者》

问:在从“小中国”到“大中国”的转变中,都有哪些政权?

辽、宋、夏、金、元

1

第10课 辽夏金元的统治

课标要求:通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

辽宋夏金元政权沿革

一、民族政权并立建立:916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京临潢府(今内蒙古巴林左旗),后来版图扩大,改国号为辽。1.契丹/辽(916-1125)契丹……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。 ——《辽史》卷四五《百官志》辽根据材料分析辽朝职官设置的内容、特点及意义是什么?政治制度

(1)南北面官制度

北面官:负责契丹等游牧民族事务,胡服,掌实权;

南面官:负责以汉人为主的农耕民族事务,汉服,仿汉制。

特点:因俗而治、蕃汉分治。

影响:缓和民族矛盾,稳定了契丹的统治;加速了契丹封建化进程,促进社会经济文化的发展;加快了民族交融。

"捺钵"是契丹语的译音,契丹语词,意为辽帝的行营。 。

政治制度

(2)四时捺钵([nà bō])制

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅

钩鱼

夏 永安山 炭山 四到七月 避暑

议政

秋 庆州 伏虎林 七月入山 射鹿

冬 永州 广平淀 十月以后 避寒

议政

猎虎

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

政权 西夏

时间 1038-1227

民族 党项族

建立者 元昊

都城 兴庆府

主要制度 模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称

灭亡于 蒙古

2、 西夏——党项族

阅读教材p59第一段,掌握西夏制度特点

内政:

双轨官制

(一套制度,两套称谓)

1125年,金灭辽。

女真

金

农牧并举

(1)女真崛起

1115年,完颜阿骨打称帝,定都会宁府。

1127年,金灭北宋

概况:女真族居住在黑龙江流域和长白山一带,过着游牧渔猎的生活

统一:11世纪末,完颜部的首领阿骨打进一步完成了女真各部的统一

建立:1115年,阿骨打正式建立女真政权,国号大金,完颜阿骨打就是金太祖

3、金朝(1115-1234)入主中原

金代女真族的军事和社会组织单位。有时作为女真人户的代称,或作官称猛安。《金史·兵志》记女真初起时,“其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安,谋克,从其多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也”。它们是原始社会后期由于征掠﹑围猎的需要而设的军事首领,随后发展为固定的军事组织,猛安谋克作为军事编制单位,其人数最初多少不定。公元1114年,金太祖完颜阿骨打始定制以三百户为谋克,十谋克为猛安。猛安谋克人户平时在训练之余,从事农业生产。有战事则丁壮接受征发,自置鞍马器械出征;其家口仍留家生产。由最初的围猎编制进而发展为军事组织,最后变革为地方的行政组织,具有行政、生产与军事合一的特点。

特点:行政、生产与军事合一

(2)制度建设

阅读下列史料,掌握金的制度及其特点

(3)由盛转衰

12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”。

世宗死后,受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克日益腐化,统治逐渐衰落。

“小尧舜”

(1161-1189在位)

宋孝宗

“乾淳之治”

(1162-1189在位)

南北方都出现了难得的国富民安局面,边境榷场贸易繁荣。然而,平衡很快又被打破...

攻破 临安

1、元朝统一的过程

铁木真统一蒙古各部

灭西辽、西夏、金朝、招抚吐蕃,兼并大理

忽必烈即位、兴建大都

忽必烈建立元朝

1276年

灭南宋余部,统一全国

1279年

蒙古其他区域逐渐形成四大汗国

"大元"出自《易经》"大哉乾元",是对无始无终无边无际的浩大的宇宙的赞叹。表现了元统治者欲一统天下的志向。

1206年

1218年—1253年

1260年

1271年

1259年—1294年

二、从蒙古崛起到元朝(1271-1368)统一

元朝是中国历史上第一个由少数民族建立的大一统王朝。

阴山以北

南海诸岛

库页岛

新疆、中亚

元朝疆域图

共1300多万平方公里

元代驿站分布图

驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

元代急递铺令牌

(1)基础设施

意义:

(1)有利于加强中央集权

(2)促进交通运输的发展

(3)推动经济文化的交流

2、元朝巩固统一的措施

中央管理

皇帝

枢密院

(军事)

中书省

(行政)

御史台(监察)

宣政院

(宗教、吐蕃)

一省两院制

吏、 户、 礼、 兵、 刑、 工

宰相机构

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。称之为“腹里”, “腹外”由行省管理。

地方管理

政府派官员代表中书省处理地方事务。

元朝在加强君权时,后期出现了相权反弹的局面。

行中书省

路

府

州

县

地方

(2)元朝巩固统一的措施——政治制度

行省制

中央的宰相机构中书省委派官员处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。

概念解读

性质:

既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

材料一:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

行省制度的意义

阅读教材第61页最后一段及史料,归纳元朝行省制度的意义

①有利于加强中央对地方的控制(有利于加强中央集权);

②有利于多民族国家的巩固和统一;

③有利于加强民族融合;

④为后世行政区划奠定了基础。

行省

路、府、州、县

(地方最高行政机构)

—————

—————

—————

宣政院管理西藏和全国佛教事务

设澎湖巡检司经略台湾

北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

阅读教材第62页历史纵横,归纳元朝边疆管理的特点

一体化

蒙古族和回回的形成

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

蒙古部落

蒙古族

回回

(3)元朝的民族政策

回族形成:

唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,开始形成一个新的民族 ——回族

民族歧视和压迫政策

等级 名称 民族

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

三 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

蒙古、色目殴汉人、南人,不得回手。

天下治平之时,台省要官皆北人为之,汉人、南人万中无一二。其得为者不过州县卑秩,盖亦仅有而绝无者也。

【四等人制】

(1)目的:保障蒙古贵族的统治利益

(2)评价:民族矛盾更加尖锐,但民族间的交往和交融也得到进一步发展;加速的元朝的灭亡

(3)元朝的民族政策

3.元朝灭亡

(1)原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

(2)概况:

1351年,韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的红巾军起义爆发。

原属红巾军的朱元璋独树旗帜,1368年正月在南京称帝,建立明朝。

1368年8月,明军攻陷元大都,元朝灭亡。

(3)结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

辽夏金元的统治

辽朝

西夏

金朝

元朝

起源——契丹族 916-1125

建立:耶律阿保机,上京临潢府

统治政策:南北面官、四时捺钵

起源——党项族 1038-1227

建立:元昊,兴庆府

统治政策:双轨官制

起源——女真族 1115-1234

建立:完颜阿骨打,上京会宁府

统治政策:猛安谋克制

起源——蒙古族 ,铁木真建立蒙古国

建立与扩张:忽必烈,大都 1271-1368

统治政策:

中央:中书省

地方:行省制,驿站制度,边疆政策

民族:四等人制

课堂小结

并立

统一

都为统一多民族封建国家的发展发挥了重要作用。

随堂巩固

1.据史书记载,契丹“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫账、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”这反映的辽朝官制的特点是( )A.蕃汉一体 B.分化事权C.民族分化 D.因俗而治

D

2.元朝历代皇帝经常征召社会上大批有名的汉儒学者进入政治上层,其中还包括最被歧视的南人儒士,但是他们大多进入中央的翰林院、集贤院等无实权的机构。这表明元朝( )A.政治管理实现封建化 B.以汉儒学者牵制蒙古官员C.用高官厚禄笼络汉人 D.表面上积极缓和民族矛盾

D

3.钱穆指出:元朝“行省长官是中央官,并亲自降临到地方……所以行中书省的正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。”这旨在说明( )A.行省官员由中央官担任B.行省有利于中央对地方的控制C.行中书省总揽地方政务D.行省推动了专制皇权不断强化

B

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进