2023-2024学年九年级语文上册(统编版)第2课《周总理,你在哪里》 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年九年级语文上册(统编版)第2课《周总理,你在哪里》 课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-17 11:12:05 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

《周总理,你在哪里》

统编版语文九年级上册

柯

岩

第 2 课

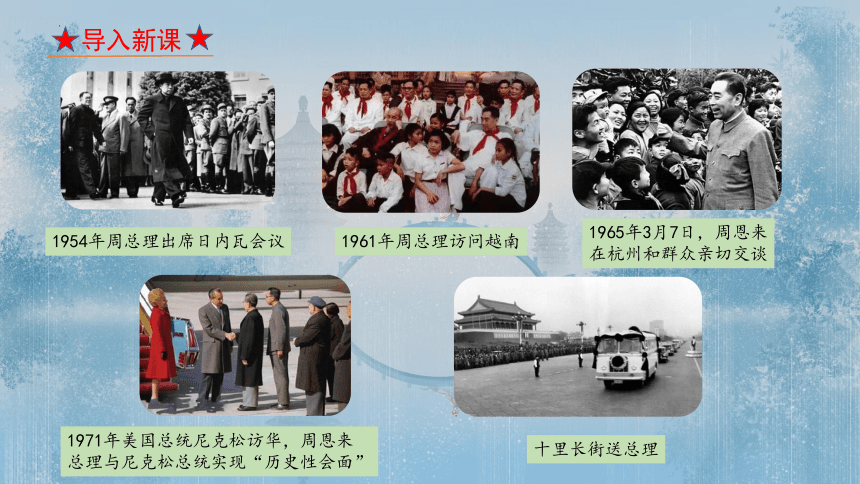

导入新课

1954年周总理出席日内瓦会议

1961年周总理访问越南

1965年3月7日,周恩来

在杭州和群众亲切交谈

1971年美国总统尼克松访华,周恩来

总理与尼克松总统实现“历史性会面”

十里长街送总理

导入新课

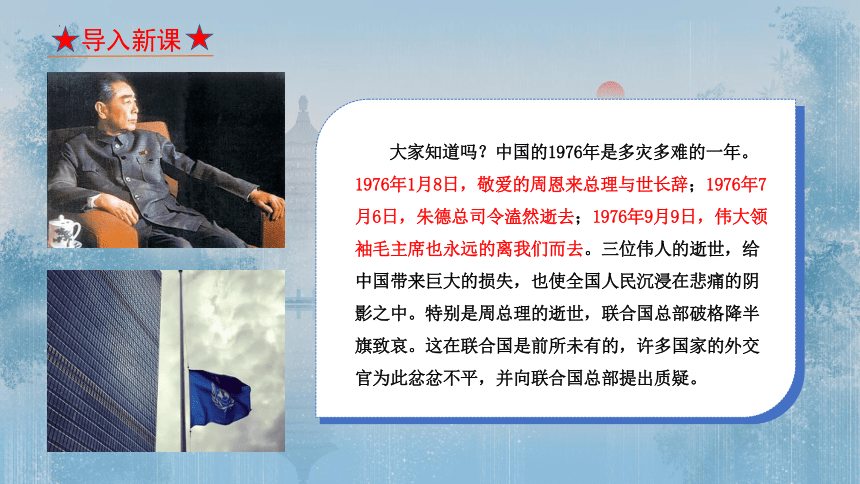

大家知道吗?中国的1976年是多灾多难的一年。1976年1月8日,敬爱的周恩来总理与世长辞;1976年7月6日,朱德总司令溘然逝去;1976年9月9日,伟大领袖毛主席也永远的离我们而去。三位伟人的逝世,给中国带来巨大的损失,也使全国人民沉浸在悲痛的阴影之中。特别是周总理的逝世,联合国总部破格降半旗致哀。这在联合国是前所未有的,许多国家的外交官为此忿忿不平,并向联合国总部提出质疑。

导入新课

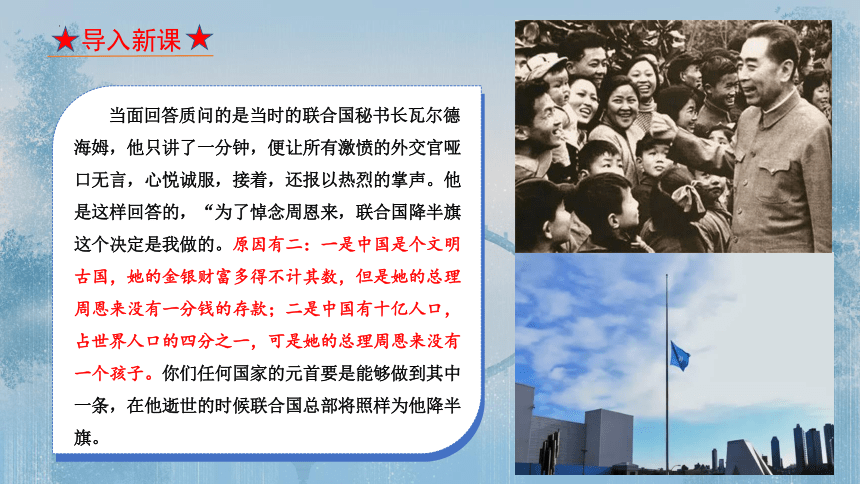

当面回答质问的是当时的联合国秘书长瓦尔德海姆,他只讲了一分钟,便让所有激愤的外交官哑口无言,心悦诚服,接着,还报以热烈的掌声。他是这样回答的,“为了悼念周恩来,联合国降半旗这个决定是我做的。原因有二:一是中国是个文明古国,她的金银财富多得不计其数,但是她的总理周恩来没有一分钱的存款;二是中国有十亿人口,占世界人口的四分之一,可是她的总理周恩来没有一个孩子。你们任何国家的元首要是能够做到其中一条,在他逝世的时候联合国总部将照样为他降半旗。

导入新课

的确,周总理以他独特的人格魅力和光辉照人的形象赢得海内外人民的尊敬和爱戴。今天就让我们怀着深情,再次缅怀周总理的丰功伟绩,一起欣赏诗人柯岩的抒情诗《周总理,你在哪里》。

学习目标

1.理解反复和拟人手法,品位此诗巧妙的构思。(重点)

2.通过诗歌中具体的形象感悟周总理为人民鞠躬尽瘁的崇高品质。(难点)

3.体会诗中蕴含的对周总理深切的怀念之情。(素养)

作者简介

柯岩(1929—2011),现当代作家,诗人。本名冯恺,满族,原籍广东南海,生于河南郑州。1949年开始专业创作,已出书50多部。主要作品有《周总理,你在哪里》《小兵的故事》《大红花》《讲给少先队员听》等。长篇小说《寻找回来的世界》,及据此改编的同名电视连续剧,因第一次涉及青少年狡黠这一问题,被誉为中国诗的“教育诗”。中国作家协会第六、七、八届全国委员会名誉委员。

人物介绍

周恩来(1898年3月5日-1976年1月8日)

字翔宇,曾用名伍豪、少山、冠生等,中国共产党、中华人民共和国和中国人民解放军的主要缔造者和领导人之一。自1949年起任中华人民共和国国务院(1949年至1954年间称政务院)总理直至1976年逝世。1949年至1958年间兼任外交部部长。历任中共中央副主席、中共中央军委副主席、中国人民政治协商会议主席等党、政、军重要职务。

写作背景

1976年1月8日,周恩来总理与世长辞,由于当时特殊历史背景,全国人民无法充分表达哀思。所以在新的历史转机出现之后,1977年他逝世一周年之际,大量的悼念诗文才得以公开发表。柯岩的《周总理,你在哪里》就是这一时期发表的优秀诗篇。这首诗之所以在众多诗篇中特别引人注目,首先是得力于它的真诚深挚的感情表达。在人们普遍怀着对周总理的深情眷念而又难以表达之际,一声声“周总理,你在哪里”的深情呼唤,似乎是从亿万人民心中同时进发出的心声。在历史性时刻代表和体现了人民心声,是一切优秀文学作品得以流传的前提条件。除了上述原因之外,这首诗在艺术表现上也有特色。

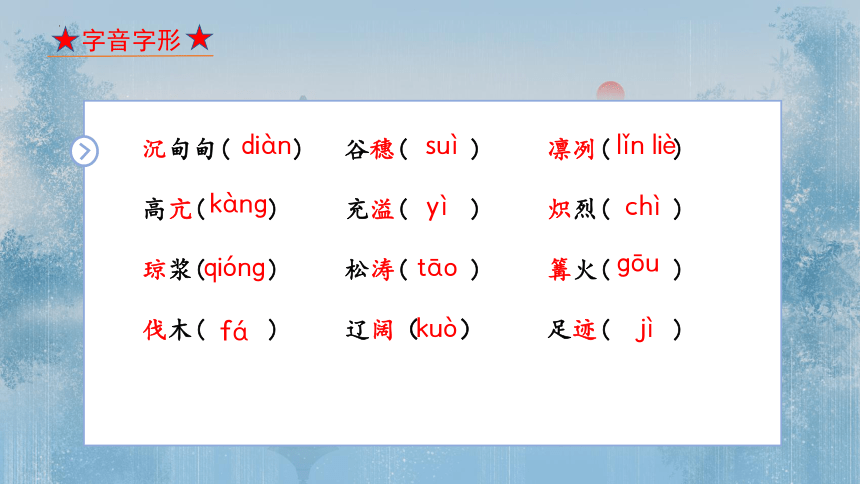

字音字形

沉甸甸( ) 谷穗( ) 凛冽( ) 高亢( ) 充溢( ) 炽烈( ) 琼浆( ) 松涛( ) 篝火( ) 伐木( ) 辽阔( ) 足迹( )

diàn

suì

lǐn liè

kàng

yì

chì

qióng

tāo

gōu

fá

kuò

jì

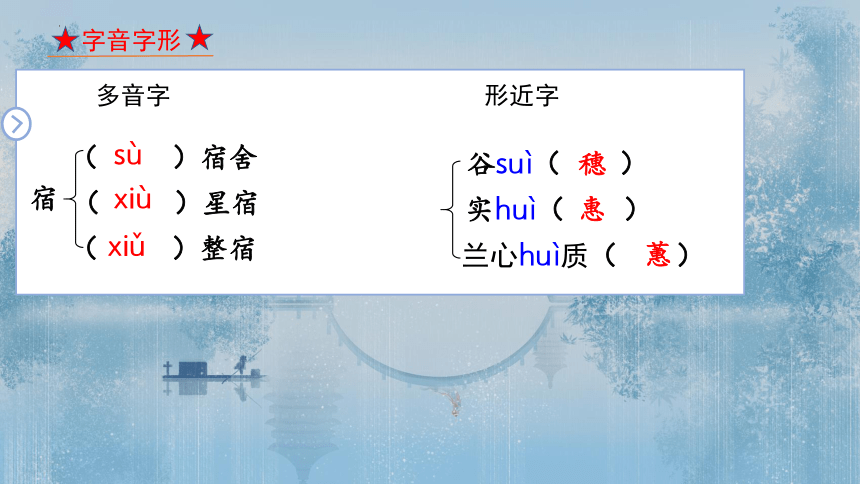

字音字形

多音字

形近字

( )宿舍

( )整宿

sù

xiǔ

( )星宿

xiù

宿

谷suì( )

兰心huì质( )

穗

蕙

实huì( )

惠

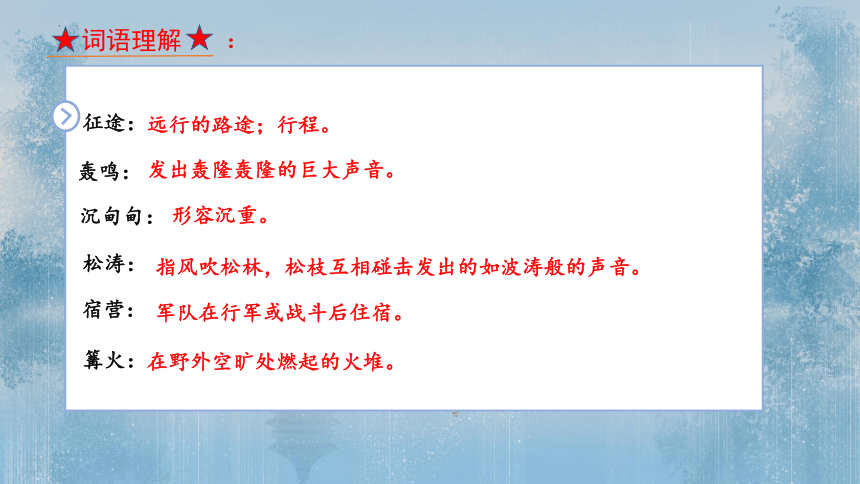

词语理解

轰鸣:

沉甸甸:

松涛:

发出轰隆轰隆的巨大声音。

形容沉重。

指风吹松林,松枝互相碰击发出的如波涛般的声音。

宿营:

军队在行军或战斗后住宿。

篝火:

在野外空旷处燃起的火堆。

征途:

远行的路途;行程。

:

朗读诗歌

周总理,我们的/好总理

你在/哪里啊,你在/哪里?

你可知道,我们/想念你,

——你的人民/想念你!

我们对着/高山喊:

周总理——

山谷/回音:

“他/刚/离去,他刚离去,

革命征途/千万里,

他/大步/前进/不停息!”

我们/对着/大地喊:

周总理——

大地/轰鸣:

“他/刚/离去,他/刚/离去,

你不见/那沉甸甸的/谷穗上,

还闪着他/辛勤的/汗滴……”

我们对着/森林喊:

周总理——

松涛/阵阵:

“他/刚/离去,他/刚/离去,

宿营地上/篝火红啊,

伐木工人/正在回忆/他/亲切的笑语。”

朗读诗歌

我们对着/大海喊:

周总理——

海浪/声声:

“他/刚/离去,他/刚/离去,

你不见/海防战士身上,

他/亲手/给披的大衣……”

我们/找遍/整个世界,

啊,总理,

你在/革命需要的/每一个地方,

辽阔/大地

到处/是你/深深的/足迹。

我们/回到/祖国的心脏,

我们/在天安门前/深情地呼唤:

周——总——理——

广场/回音:

“啊,轻些呀,轻些,

他正在中南海接见外宾,

他正在政治局出席会议……”

总理啊,我们的/好总理!

你就在/这里啊,就在/这里。

——在这里,在这里,

在这里……

你永远/和我们/在一起

——在一起,在一起,

在一起……

朗读诗歌

你永远/居住在/太阳升起的/地方,

你永远/居住在/人民心里,

你的人民/世世代代/想念你!

想念你呵,想念你

——想——念——你……

感情:深情、悲痛、崇敬怀念

语调:低沉、缓慢、寄托哀思

朗读指导:

①朗读诗歌的时候注意情感和语调。本诗情感:深情、悲痛、崇敬、怀念;语调:低沉、缓慢、寄托哀思。

②朗读时,可以通过停顿与重音来表现情感与语调。如:周总理,// 我们的/好总理,你在/ 哪里啊,//你在/ 哪里?你可知道,// 我们/ 想念你,——你的人民// 想念你!

整体感知

1.赏析标题“周总理,你在哪里”的妙处。

作者用疑问句形式作为标题,突出对总理的深切怀念。从题目与诗的内容来看,标题又是设问句,引起读者的深思。

整体感知

2.按照“询问--呼唤--寻找--回答”的结构线索梳理诗歌的内容层次。

直抒胸臆,从高度评价周总理光辉的革命一生入笔,通过反复呼唤,倾吐亿万人民对周总理的深切热爱、怀念、歌颂之情。

诗人热切的呼唤和山谷、大地、松涛、海浪的回音,逐步展现了周总理与亿万人民血肉相连,息息相关的动人情景。

进一步深化形象和感情,形象地创造出周总理虽死犹生,永远活在亿万人民的心里的意境。

第一部分(第1节)

第二部分(第2-6节)

第三部分(第7-9节)

整体感知

周总理,我们的好总理,

你在哪里啊,你在哪里?

你可知道,我们想念你,

——你的人民想念你!

1.“我们的”写出了总理与人们怎样的关系?

第1节:

“我们的”写出了总理与人民的血肉关系。

3.“我们想念你”后面为什么还要写“你的人民想念你”?

2.“好”字有什么作用?

“你的”同“我们的”相照应,再次强调总理与人民的血肉关系。

“好”既揭示了人民崇敬和怀念周总理的原因,又引出下文对周总理不朽业绩的追忆。

整体感知

3.朗读诗歌第2-6节,思考以下问题:

(1)课文抓住了哪几个自然景象来写总理的?

高

山

大

地

大

海

森

林

整体感知

革命征途千万里,

他大步前进不停息!

询问高山、山谷回音,运用拟人的修辞手法,把大自然人格化,自然万物仿佛成为周总理为革命、为人民辛劳一生的见证人。写出了周总理大步走的细节。周总理为革命奋斗不止,为共产主义理想奉献不息。

高

山

整体感知

你不见那沉甸甸的谷穗上,

还闪着他辛勤的汗滴……

询问大地,大地轰鸣。那闪着的汗滴表现出周总理胸怀博大,与人民心连心,和百姓同甘苦。

大

地

整体感知

森

林

宿营地上篝火红啊,

伐木工人正在回忆他亲切的笑语。

询问森林,松涛阵阵,好似周总理的亲切笑语,表明周总理平易近人。

整体感知

大

海

询问大海,海浪声声。周总理为海防战士披大衣的细节表现出周总理的和蔼可亲。

你不见海防战士身上,

他亲手给披的大衣……

整体感知

(2)为何要把总理放到这样的背景之上来写

为展示总理的形象的高大、胸怀的宽阔、业绩的卓著。这几节诗分别从不同角度寻找周总理,表现总理的革命业绩和革命精神,抒发了人民对总理的无限怀念和崇敬。

整体感知

(3)这些场面体现出周总理的什么精神?

诗中天地万物,回音声声,饱含激情。这都是艺术的想象,是虚写。强烈地抒发了人民对总理的深情,更突出了总理的精神感天动地。而声声应答的内容,则是总理生前工作的真实写照,是实写。歌颂了周总理为革命呕心沥血,为人民鞠躬尽瘁的崇高品质。

整体感知

(4)第6节诗有什么作用?第7节诗的“轻些呀,轻些”是否与事实矛盾?用在这里有怎样的作用?

第6节诗是承上启下的过渡段。写周总理处处不在处处在。他在“革命需要的每一个地方”。

“轻些呀,轻些”的回声,终于使周总理“死而复生”。这是一种艺术表现所允许的“幻想”,更是亿万人民最真实的心声。

整体感知

4.第8节运用了什么手法?表达了人们怎样的思想感情?

连续反复。多次使用“在这里”“在一起”,与前面的“在哪里”相呼应,突出表现了周总理虽死犹生,与祖国江河大地同在,在人民的心里,强烈地表达了人民内心的惊喜、激动之情,以及对敬爱的周总理无限的怀念与哀思。反复手法的运用使情感达到了高潮。

整体感知

反复

反复是一种常见的修辞方法,一般分为“连续反复”和“间隔反复”两种。相同的语句连续出现,当中没有其它语句间隔,叫做连续反复。如诗中“在这里,在这里,在这里”,“在一起,在一起,在一起” “你的人民世世代代想念你!想念你呵,想念你,想—念—你— ”,表达了对敬爱的周总理无限的怀念,无边的哀思。

相同的语句连续出现,当中有其它语句间隔,叫做间隔反复。如“我们对着高山喊:周总理……我们对着大地喊:周总理……我们对着森林喊:周总理……我们对着大海喊:周总理……”。呼唤声声,使感情抒发得更加浓烈,更动人地表现出人民对总理的思念;有利于场景的展开,意境的开拓,层次显得 更清晰诗行回环反复,富有节奏感 。

整体感知

5.诗歌使用了哪些修辞手法?作用是什么?

诗歌中运用了拟人、反复、排比的修辞手法。诗中的山川、大地、松涛、海浪是天地万物的代表,诗人赋予它们以情感,因为它们是总理为人民辛劳一生的见证人。这种拟人手法的运用,使全诗具有了革命浪漫主义色彩,便于表达周总理虽死犹生的立意,增强了诗歌的感染力。

整体感知

6.第9节中“永远”“太阳升起的地方”有怎样的内涵?

“永远”表明周总理的精神永垂不朽;从“太阳升起的地方”到“人民心里”,让人联想到周总理的形象与日月同辉,为人民带来光和热。

第8、9节:回答周总理“在这里”,在人民的心里,颂扬周总理的光辉形象,表达亿万人民对周总理深挚的敬仰、思念之情。

整体感知

7.本诗把怀念周总理和追述周总理一生的不朽业绩巧妙地结合起来,采用虚实结合的写法。哪些是虚写?哪些是实写?有什么作用?

“山谷回音、大地轰鸣、松涛阵阵、海浪声声”这些是艺术想象,是虚写,虚写寄托了对周总理的怀念;而山谷、大地、森林、大海的回音所展示的一幅幅画面,又正是周总理生前工作的真实写照,是实写,歌颂了周总理一生为人民的崇高品质。

版书设计

周总理,你在哪里

周总理鞠躬尽瘁为人民,

人民永远怀念他

你在哪里啊,你在哪里 询问

周总理—— 呼唤

我们找遍整个世界 寻找

在这里 回答

以“呼唤”为线索

主题概括

这首诗通过对周总理的深情呼唤和山谷、大地、松涛、海浪的回音,展现了周总理与人民心连心的动人画面,歌颂了周总理为人民的事业鞠躬尽瘁、死而后己的高尚品质,抒发了人民对周总理由衷热爱和无限缅怀的深情。

写作特点

1.运用反复表达强烈的情感。诗中多处运用反复的修辞手法,如连续反复,“在这里,在这里,在这里……”,“在一起,在一起,在一起……”“你的人民世世代代想念你!想念你啊,想念你,——想——念——你……”,表达了对敬爱的周总理无限的怀念,无边的哀思。间隔反复,“我们对着高山喊:周总理……我们对着大地喊:周总理……我们对着森林喊:周总理……我们对着大海喊:周总理……”呼唤声声,使情感抒发得更加浓烈,更动人地表现出人民对总理的思念;有利于场景的展开,意境的开拓,层次显得更加清晰,诗行回环反复,富有节奏感。

写作特点

2.构思巧妙,虚实结合。本诗以“呼唤”为线索,展开一幅幅动人的画面,用热切的呼唤和山谷、大地、松涛、海浪、广场的回音,来抒发对周总理的无限怀念与崇敬,创造了一种“询问—呼唤—寻找—回答”的新颖形式,把怀念周总理和追述周总理一生不朽的业绩巧妙结合起来。

课后作业

1.学习了本课后,你有哪些收获和感想?

告诉大家好吗?

2.收集周恩来的名人轶事,做好积累。

3.片段作文:仿照本文“询问——呼唤——寻找——回答”的构思形式,运用反复、拟人的修辞手法,写一首小诗,表达某种情感。

《周总理,你在哪里》

统编版语文九年级上册

柯

岩

第 2 课

导入新课

1954年周总理出席日内瓦会议

1961年周总理访问越南

1965年3月7日,周恩来

在杭州和群众亲切交谈

1971年美国总统尼克松访华,周恩来

总理与尼克松总统实现“历史性会面”

十里长街送总理

导入新课

大家知道吗?中国的1976年是多灾多难的一年。1976年1月8日,敬爱的周恩来总理与世长辞;1976年7月6日,朱德总司令溘然逝去;1976年9月9日,伟大领袖毛主席也永远的离我们而去。三位伟人的逝世,给中国带来巨大的损失,也使全国人民沉浸在悲痛的阴影之中。特别是周总理的逝世,联合国总部破格降半旗致哀。这在联合国是前所未有的,许多国家的外交官为此忿忿不平,并向联合国总部提出质疑。

导入新课

当面回答质问的是当时的联合国秘书长瓦尔德海姆,他只讲了一分钟,便让所有激愤的外交官哑口无言,心悦诚服,接着,还报以热烈的掌声。他是这样回答的,“为了悼念周恩来,联合国降半旗这个决定是我做的。原因有二:一是中国是个文明古国,她的金银财富多得不计其数,但是她的总理周恩来没有一分钱的存款;二是中国有十亿人口,占世界人口的四分之一,可是她的总理周恩来没有一个孩子。你们任何国家的元首要是能够做到其中一条,在他逝世的时候联合国总部将照样为他降半旗。

导入新课

的确,周总理以他独特的人格魅力和光辉照人的形象赢得海内外人民的尊敬和爱戴。今天就让我们怀着深情,再次缅怀周总理的丰功伟绩,一起欣赏诗人柯岩的抒情诗《周总理,你在哪里》。

学习目标

1.理解反复和拟人手法,品位此诗巧妙的构思。(重点)

2.通过诗歌中具体的形象感悟周总理为人民鞠躬尽瘁的崇高品质。(难点)

3.体会诗中蕴含的对周总理深切的怀念之情。(素养)

作者简介

柯岩(1929—2011),现当代作家,诗人。本名冯恺,满族,原籍广东南海,生于河南郑州。1949年开始专业创作,已出书50多部。主要作品有《周总理,你在哪里》《小兵的故事》《大红花》《讲给少先队员听》等。长篇小说《寻找回来的世界》,及据此改编的同名电视连续剧,因第一次涉及青少年狡黠这一问题,被誉为中国诗的“教育诗”。中国作家协会第六、七、八届全国委员会名誉委员。

人物介绍

周恩来(1898年3月5日-1976年1月8日)

字翔宇,曾用名伍豪、少山、冠生等,中国共产党、中华人民共和国和中国人民解放军的主要缔造者和领导人之一。自1949年起任中华人民共和国国务院(1949年至1954年间称政务院)总理直至1976年逝世。1949年至1958年间兼任外交部部长。历任中共中央副主席、中共中央军委副主席、中国人民政治协商会议主席等党、政、军重要职务。

写作背景

1976年1月8日,周恩来总理与世长辞,由于当时特殊历史背景,全国人民无法充分表达哀思。所以在新的历史转机出现之后,1977年他逝世一周年之际,大量的悼念诗文才得以公开发表。柯岩的《周总理,你在哪里》就是这一时期发表的优秀诗篇。这首诗之所以在众多诗篇中特别引人注目,首先是得力于它的真诚深挚的感情表达。在人们普遍怀着对周总理的深情眷念而又难以表达之际,一声声“周总理,你在哪里”的深情呼唤,似乎是从亿万人民心中同时进发出的心声。在历史性时刻代表和体现了人民心声,是一切优秀文学作品得以流传的前提条件。除了上述原因之外,这首诗在艺术表现上也有特色。

字音字形

沉甸甸( ) 谷穗( ) 凛冽( ) 高亢( ) 充溢( ) 炽烈( ) 琼浆( ) 松涛( ) 篝火( ) 伐木( ) 辽阔( ) 足迹( )

diàn

suì

lǐn liè

kàng

yì

chì

qióng

tāo

gōu

fá

kuò

jì

字音字形

多音字

形近字

( )宿舍

( )整宿

sù

xiǔ

( )星宿

xiù

宿

谷suì( )

兰心huì质( )

穗

蕙

实huì( )

惠

词语理解

轰鸣:

沉甸甸:

松涛:

发出轰隆轰隆的巨大声音。

形容沉重。

指风吹松林,松枝互相碰击发出的如波涛般的声音。

宿营:

军队在行军或战斗后住宿。

篝火:

在野外空旷处燃起的火堆。

征途:

远行的路途;行程。

:

朗读诗歌

周总理,我们的/好总理

你在/哪里啊,你在/哪里?

你可知道,我们/想念你,

——你的人民/想念你!

我们对着/高山喊:

周总理——

山谷/回音:

“他/刚/离去,他刚离去,

革命征途/千万里,

他/大步/前进/不停息!”

我们/对着/大地喊:

周总理——

大地/轰鸣:

“他/刚/离去,他/刚/离去,

你不见/那沉甸甸的/谷穗上,

还闪着他/辛勤的/汗滴……”

我们对着/森林喊:

周总理——

松涛/阵阵:

“他/刚/离去,他/刚/离去,

宿营地上/篝火红啊,

伐木工人/正在回忆/他/亲切的笑语。”

朗读诗歌

我们对着/大海喊:

周总理——

海浪/声声:

“他/刚/离去,他/刚/离去,

你不见/海防战士身上,

他/亲手/给披的大衣……”

我们/找遍/整个世界,

啊,总理,

你在/革命需要的/每一个地方,

辽阔/大地

到处/是你/深深的/足迹。

我们/回到/祖国的心脏,

我们/在天安门前/深情地呼唤:

周——总——理——

广场/回音:

“啊,轻些呀,轻些,

他正在中南海接见外宾,

他正在政治局出席会议……”

总理啊,我们的/好总理!

你就在/这里啊,就在/这里。

——在这里,在这里,

在这里……

你永远/和我们/在一起

——在一起,在一起,

在一起……

朗读诗歌

你永远/居住在/太阳升起的/地方,

你永远/居住在/人民心里,

你的人民/世世代代/想念你!

想念你呵,想念你

——想——念——你……

感情:深情、悲痛、崇敬怀念

语调:低沉、缓慢、寄托哀思

朗读指导:

①朗读诗歌的时候注意情感和语调。本诗情感:深情、悲痛、崇敬、怀念;语调:低沉、缓慢、寄托哀思。

②朗读时,可以通过停顿与重音来表现情感与语调。如:周总理,// 我们的/好总理,你在/ 哪里啊,//你在/ 哪里?你可知道,// 我们/ 想念你,——你的人民// 想念你!

整体感知

1.赏析标题“周总理,你在哪里”的妙处。

作者用疑问句形式作为标题,突出对总理的深切怀念。从题目与诗的内容来看,标题又是设问句,引起读者的深思。

整体感知

2.按照“询问--呼唤--寻找--回答”的结构线索梳理诗歌的内容层次。

直抒胸臆,从高度评价周总理光辉的革命一生入笔,通过反复呼唤,倾吐亿万人民对周总理的深切热爱、怀念、歌颂之情。

诗人热切的呼唤和山谷、大地、松涛、海浪的回音,逐步展现了周总理与亿万人民血肉相连,息息相关的动人情景。

进一步深化形象和感情,形象地创造出周总理虽死犹生,永远活在亿万人民的心里的意境。

第一部分(第1节)

第二部分(第2-6节)

第三部分(第7-9节)

整体感知

周总理,我们的好总理,

你在哪里啊,你在哪里?

你可知道,我们想念你,

——你的人民想念你!

1.“我们的”写出了总理与人们怎样的关系?

第1节:

“我们的”写出了总理与人民的血肉关系。

3.“我们想念你”后面为什么还要写“你的人民想念你”?

2.“好”字有什么作用?

“你的”同“我们的”相照应,再次强调总理与人民的血肉关系。

“好”既揭示了人民崇敬和怀念周总理的原因,又引出下文对周总理不朽业绩的追忆。

整体感知

3.朗读诗歌第2-6节,思考以下问题:

(1)课文抓住了哪几个自然景象来写总理的?

高

山

大

地

大

海

森

林

整体感知

革命征途千万里,

他大步前进不停息!

询问高山、山谷回音,运用拟人的修辞手法,把大自然人格化,自然万物仿佛成为周总理为革命、为人民辛劳一生的见证人。写出了周总理大步走的细节。周总理为革命奋斗不止,为共产主义理想奉献不息。

高

山

整体感知

你不见那沉甸甸的谷穗上,

还闪着他辛勤的汗滴……

询问大地,大地轰鸣。那闪着的汗滴表现出周总理胸怀博大,与人民心连心,和百姓同甘苦。

大

地

整体感知

森

林

宿营地上篝火红啊,

伐木工人正在回忆他亲切的笑语。

询问森林,松涛阵阵,好似周总理的亲切笑语,表明周总理平易近人。

整体感知

大

海

询问大海,海浪声声。周总理为海防战士披大衣的细节表现出周总理的和蔼可亲。

你不见海防战士身上,

他亲手给披的大衣……

整体感知

(2)为何要把总理放到这样的背景之上来写

为展示总理的形象的高大、胸怀的宽阔、业绩的卓著。这几节诗分别从不同角度寻找周总理,表现总理的革命业绩和革命精神,抒发了人民对总理的无限怀念和崇敬。

整体感知

(3)这些场面体现出周总理的什么精神?

诗中天地万物,回音声声,饱含激情。这都是艺术的想象,是虚写。强烈地抒发了人民对总理的深情,更突出了总理的精神感天动地。而声声应答的内容,则是总理生前工作的真实写照,是实写。歌颂了周总理为革命呕心沥血,为人民鞠躬尽瘁的崇高品质。

整体感知

(4)第6节诗有什么作用?第7节诗的“轻些呀,轻些”是否与事实矛盾?用在这里有怎样的作用?

第6节诗是承上启下的过渡段。写周总理处处不在处处在。他在“革命需要的每一个地方”。

“轻些呀,轻些”的回声,终于使周总理“死而复生”。这是一种艺术表现所允许的“幻想”,更是亿万人民最真实的心声。

整体感知

4.第8节运用了什么手法?表达了人们怎样的思想感情?

连续反复。多次使用“在这里”“在一起”,与前面的“在哪里”相呼应,突出表现了周总理虽死犹生,与祖国江河大地同在,在人民的心里,强烈地表达了人民内心的惊喜、激动之情,以及对敬爱的周总理无限的怀念与哀思。反复手法的运用使情感达到了高潮。

整体感知

反复

反复是一种常见的修辞方法,一般分为“连续反复”和“间隔反复”两种。相同的语句连续出现,当中没有其它语句间隔,叫做连续反复。如诗中“在这里,在这里,在这里”,“在一起,在一起,在一起” “你的人民世世代代想念你!想念你呵,想念你,想—念—你— ”,表达了对敬爱的周总理无限的怀念,无边的哀思。

相同的语句连续出现,当中有其它语句间隔,叫做间隔反复。如“我们对着高山喊:周总理……我们对着大地喊:周总理……我们对着森林喊:周总理……我们对着大海喊:周总理……”。呼唤声声,使感情抒发得更加浓烈,更动人地表现出人民对总理的思念;有利于场景的展开,意境的开拓,层次显得 更清晰诗行回环反复,富有节奏感 。

整体感知

5.诗歌使用了哪些修辞手法?作用是什么?

诗歌中运用了拟人、反复、排比的修辞手法。诗中的山川、大地、松涛、海浪是天地万物的代表,诗人赋予它们以情感,因为它们是总理为人民辛劳一生的见证人。这种拟人手法的运用,使全诗具有了革命浪漫主义色彩,便于表达周总理虽死犹生的立意,增强了诗歌的感染力。

整体感知

6.第9节中“永远”“太阳升起的地方”有怎样的内涵?

“永远”表明周总理的精神永垂不朽;从“太阳升起的地方”到“人民心里”,让人联想到周总理的形象与日月同辉,为人民带来光和热。

第8、9节:回答周总理“在这里”,在人民的心里,颂扬周总理的光辉形象,表达亿万人民对周总理深挚的敬仰、思念之情。

整体感知

7.本诗把怀念周总理和追述周总理一生的不朽业绩巧妙地结合起来,采用虚实结合的写法。哪些是虚写?哪些是实写?有什么作用?

“山谷回音、大地轰鸣、松涛阵阵、海浪声声”这些是艺术想象,是虚写,虚写寄托了对周总理的怀念;而山谷、大地、森林、大海的回音所展示的一幅幅画面,又正是周总理生前工作的真实写照,是实写,歌颂了周总理一生为人民的崇高品质。

版书设计

周总理,你在哪里

周总理鞠躬尽瘁为人民,

人民永远怀念他

你在哪里啊,你在哪里 询问

周总理—— 呼唤

我们找遍整个世界 寻找

在这里 回答

以“呼唤”为线索

主题概括

这首诗通过对周总理的深情呼唤和山谷、大地、松涛、海浪的回音,展现了周总理与人民心连心的动人画面,歌颂了周总理为人民的事业鞠躬尽瘁、死而后己的高尚品质,抒发了人民对周总理由衷热爱和无限缅怀的深情。

写作特点

1.运用反复表达强烈的情感。诗中多处运用反复的修辞手法,如连续反复,“在这里,在这里,在这里……”,“在一起,在一起,在一起……”“你的人民世世代代想念你!想念你啊,想念你,——想——念——你……”,表达了对敬爱的周总理无限的怀念,无边的哀思。间隔反复,“我们对着高山喊:周总理……我们对着大地喊:周总理……我们对着森林喊:周总理……我们对着大海喊:周总理……”呼唤声声,使情感抒发得更加浓烈,更动人地表现出人民对总理的思念;有利于场景的展开,意境的开拓,层次显得更加清晰,诗行回环反复,富有节奏感。

写作特点

2.构思巧妙,虚实结合。本诗以“呼唤”为线索,展开一幅幅动人的画面,用热切的呼唤和山谷、大地、松涛、海浪、广场的回音,来抒发对周总理的无限怀念与崇敬,创造了一种“询问—呼唤—寻找—回答”的新颖形式,把怀念周总理和追述周总理一生不朽的业绩巧妙结合起来。

课后作业

1.学习了本课后,你有哪些收获和感想?

告诉大家好吗?

2.收集周恩来的名人轶事,做好积累。

3.片段作文:仿照本文“询问——呼唤——寻找——回答”的构思形式,运用反复、拟人的修辞手法,写一首小诗,表达某种情感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)