统编版高中语文必修上册--第五单元 课时3 研读“社会秩序与权力——礼治与长老(8~11章)”(共74张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册--第五单元 课时3 研读“社会秩序与权力——礼治与长老(8~11章)”(共74张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-17 12:55:47 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

乡土中国·整本书阅读

第五单元

课时3 研读“社会秩序与权力——礼治与长老(8~11章)”

学习目标

1.通过比较、分析与溯源,理解乡土社会“礼治”概念的内涵。

2.探讨乡土社会“礼治”“法治”“政治”之间的关系。

课前知识铺垫

第8~11章:《礼治秩序》《无讼》《无为政治》《长老统治》

1.《礼治秩序》和《无讼》,讨论乡土社会的人们在宗法制度下对家庭、感情进行道德判断和约束的方式。中国古代的政治是家族本位的政治。乡土社会的宗族制度,是建立在自给自足的农耕文明基础上的一种特殊形态的人与人的关系。以族长为代表的乡绅,掌握着乡土社会宗法礼治的最高权力,通过“族权”和“神权”掌控人们的一切,包括教化和理讼。

2.第8章主旨:阐述“礼”作为一种行为规范在乡土社会中秩序维持的必要性和重要性,辨析礼治、人治、法治的区别。

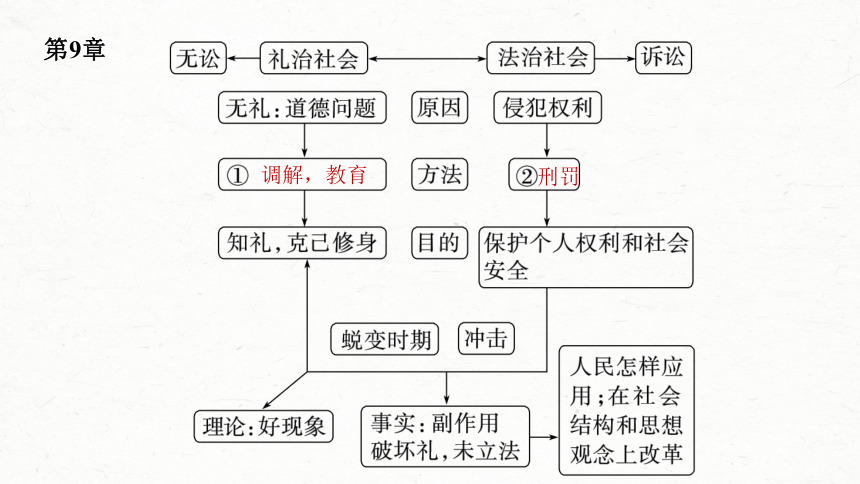

第9章主旨:阐释乡土社会蜕变过程中法治与礼治的激烈矛盾,尤其是现行司法制度在下乡时产生很多副作用。

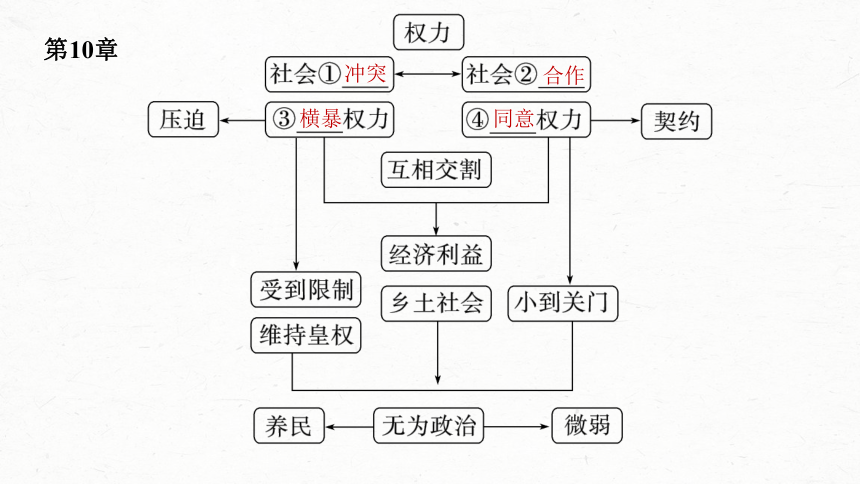

第10章主旨:阐述社会冲突中的“横暴权力”与社会合作中的“同意权力”,指出在乡土社会中二者的作用是有限的。在农业性的乡土社会中最现实也是最理想的是“无为”政治,同时指出皇权是有为与无为之间的循环。

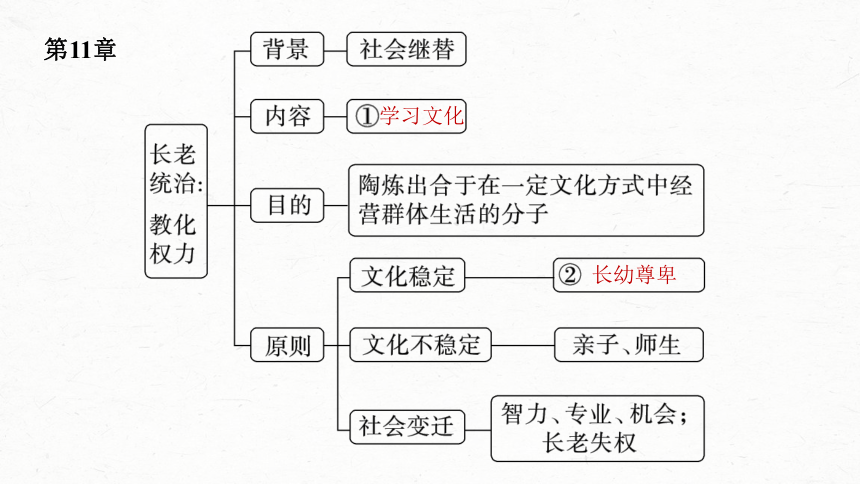

第11章主旨:在乡土社会的权力结构中,与“横暴权力”“同意权力”并存的还有“教化权力”,这种基层权力政治用民主或不民主来定性都是不合适的,作者用“长老统治”这一概念进行阐述。

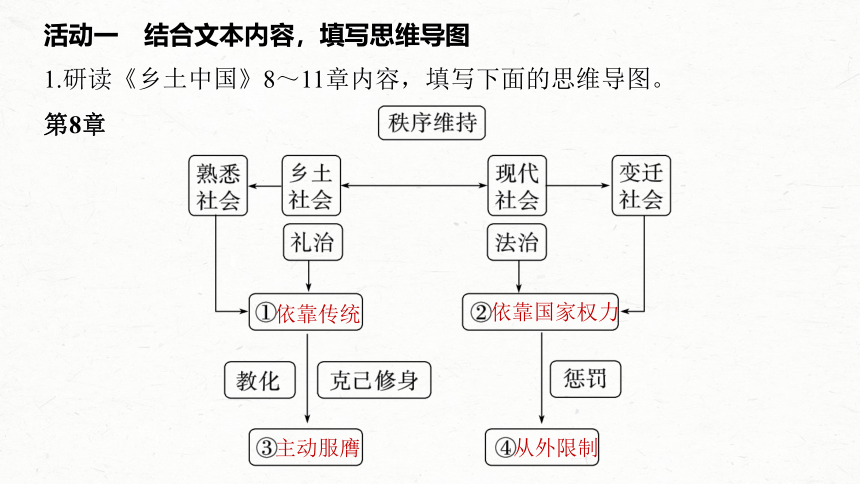

活动一 结合文本内容,填写思维导图

1.研读《乡土中国》8~11章内容,填写下面的思维导图。

第8章

依靠传统

依靠国家权力

主动服膺

从外限制

第9章

调解,教育

刑罚

第10章

冲突

合作

横暴

同意

第11章

学习文化

长幼尊卑

活动二 理解三种权力的内涵,解析“长老统治”

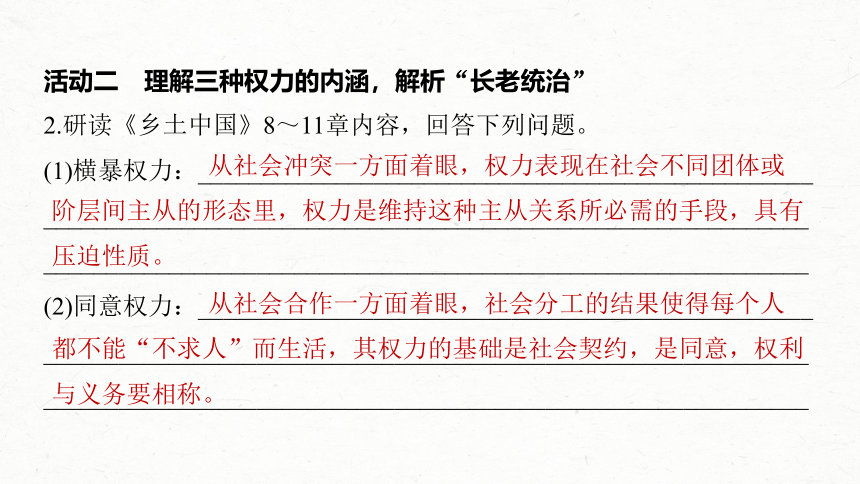

2.研读《乡土中国》8~11章内容,回答下列问题。

(1)横暴权力:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________(2)同意权力:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

从社会冲突一方面着眼,权力表现在社会不同团体或阶层间主从的形态里,权力是维持这种主从关系所必需的手段,具有压迫性质。

从社会合作一方面着眼,社会分工的结果使得每个人都不能“不求人”而生活,其权力的基础是社会契约,是同意,权利与义务要相称。

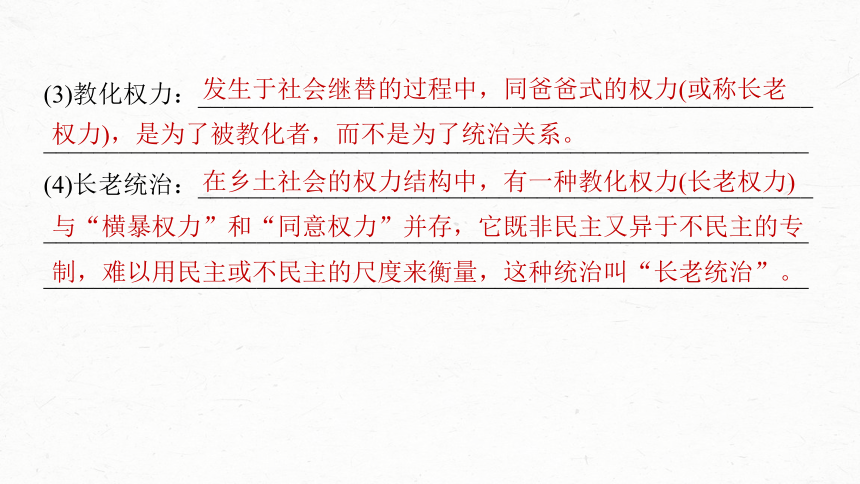

(3)教化权力:_________________________________________________

_____________________________________________________________

(4)长老统治:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

在乡土社会的权力结构中,有一种教化权力(长老权力)与“横暴权力”和“同意权力”并存,它既非民主又异于不民主的专制,难以用民主或不民主的尺度来衡量,这种统治叫“长老统治”。

发生于社会继替的过程中,同爸爸式的权力(或称长老权力),是为了被教化者,而不是为了统治关系。

(5)根据第8章内容,填写下表。

概念 维持社会秩序所依据的规范 维护社会规范所依据的力量 具体社会情态举例

法治 ① ② 西洋社会

人治 ③ ④ 无

无治 无 无 小国寡民

礼治 ⑤ ⑥ ⑦

法律

国家权力

统治者好恶

国家权力

礼

传统

乡土社会

活动三 探讨“礼”之行为和“长老”角色,分析乡土社会“礼”“法”“政”之间的关系

3.在乡土社会里,“礼”究竟是一种什么样的行为规范?依据《礼治秩序》一章中的内容,结合下面两段材料,试用一段话来介绍“礼”。

①法律通常是由国家立法机关制定或认可的,并由国家强制力保证实施的,以规定当事人权利和义务为内容的,对全体社会成员具有普遍约束力的一种特殊行为规范。

②安徽千年古村宏村的古人工水系遍布全村,绕家穿户。一条水流贯穿全村,承担男女老少的饮用、洗涤、防火、灌溉、环保等功能。如何确保全村用水的安全卫生?据说当年祖辈定下族规乡约,每天取水、用水和排污都有相应的时间和地点。宏村村民至今仍在遵守这些规定。

(摘自《宏村水系的规划、建设与管理》,

《小城镇建设》2008年第7期)

答案 礼不是由国家权力机构制定的权利和义务,而是由一代一代民众累积并且经过传统生活经验检验的道德行为规范。礼不靠外在权力推行,而是通过教化使人主动服膺。礼的目的是调节人们的行为来满足全体社会成员的生活需要,对全体社会成员具有普遍约束力。

先依据《礼治秩序》内容,提炼概括“礼”的特点;再结合“法律”的内涵要素与宏村的具体案例,梳理概括“礼”的内涵。

4.在乡土社会中,长老是怎样发挥作用的?你如何看待长老这种角色?

答案 (1)长老统治下,权力并不是政治性的,因为长老并非由官方任命,其权力也并非由全体公民赋予。长老的权力是教化性(文化性)的,也就是说,是乡土社会在长期的生活中约定俗成的结果。长老统治介于专制统治与民主统治之间,它比民主统治要“专制”,但又比专制统治要“民主”。因为长老统治是用个人性的权威来裁决社会事务的,它不需要与其他成员协商;但长老统治也并非空穴来风,它仍然需要乡土社会成员默认遵行。

(2)更多情况下长老只是一种权力的象征,但在重大事务上,长老又被请出来发挥他的决定性作用。除此之外,他也不凭自己的权威为自己谋利,他对社会事务的裁决几乎是义务性的。他并没有对社会中的晚辈造成实质性的压迫,所以基本不会出现暴力革命式“从下至上”的权力更迭。整个乡土社会对长老是敬重的,对长老的裁决也基本不会有太大意见,因为长老行使的权力只是教化性的。

5.根据8~11章的相关内容,分析乡土社会“礼”“法”“政”的复杂关系,并描述乡土社会治理的整体状况。

答案 乡土社会治理中“礼”“法”“政”并存,但是所占分量有区别。从《礼治秩序》可知,乡土社会维持社会秩序主要通过“礼”;从《无讼》可知,乡土社会追求“无讼”,有矛盾不看重诉讼,重视调解,即使打官司也深受“礼治”观念影响,带有教化性质;从《无为政治》与《长老统治》可知,在乡土社会中“政治”处于无为状态,占主导地位的政治力量是与“礼治”相应的“教化权力”。

活动四 研读8~11章,整体把握

6.第8~11章论述了一个什么共同问题?在全书中的地位如何?

答案 (1)讨论了乡土社会的权力结构与社会治理问题,其核心是教化权力、礼治秩序。

(2)与第4~7章讨论的差序格局一样,也是全书的主要内容。

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

(1)法律还得靠权力来支持,还得靠人来执行,法治其实是“人依法而治”,并非没有人的因素……乡土社会是“礼治”的社会……维持礼这种规范的是传统……在一个变迁很快的社会,传统的效力是无法保证的。

微任务

“法治”与“礼治”

礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺……法律是从外限制人的……道德是社会舆论所维持的……礼则有甚于道德:如果失礼,不但不好,而且不对、不合、不成……即便在没有人的地方也会不能自已。

(摘编自费孝通《乡土中国·礼治秩序》)

(2)此种人文礼仪,因为是我们社会构成的基本原则,故凡合乎礼度的行动,都可以在道德上使我们觉得没有歉意,令我们喜悦。……一个有礼的社会,自然也就是美善合一的社会了。

(摘编自龚鹏程《中国传统文化十五讲》)

材料二:

20世纪90年代,有一部家喻户晓的电影《被告山杠爷》。电影讲述了村支书山杠爷与村民的五个冲突故事。强英为小事打骂虐待婆婆,被山杠爷当众训斥并捆绑游街,导致强英雨夜含恨在山杠爷门前上吊自尽;张明喜外出打工,为了多挣钱不愿回村补种田地,山杠爷当众拆了张明喜写给媳妇的信,并派人去外地将他找回;赵二立赌钱喝酒打骂媳妇,被山杠爷深夜关进祠堂;王禄迟交公粮,被山杠爷囚禁在祠堂三天,不给饭吃;腊正反对堆堆坪集体修水库,不交钱也不愿出劳力,被山杠爷当众打耳光。后来县检察院的工作人员收到匿名信,来堆堆坪调查山杠爷的问题。山杠爷虽然没有以权谋私,但他触犯了法律,最终被捕入狱。

1.有人说,社会主义现代化建设特别是在城镇化的推进过程中要特别重视“法治”建设,“礼治”已然过时,不需要也没必要。你同意吗?为什么?请结合材料作答。

答案 不同意。

①社会主义现代化建设既需要“法治”也需要“礼治”,两者互为补充。

②城镇化推进过程中要注意对“传统”的保持,以保证“礼”存在的土壤。

③要注意适度原则。既要坚持“法治”建设,也要注重“礼治”(精神文明)建设,要适度、合宜。

2.运用《乡土中国》的“礼治”“法治”等概念或观点,讨论电影《被告山杠爷》中的故事冲突及其深层文化原因。

答案 山杠爷在堆堆坪当家多年,可以用“一蛮三分理”来概括,他认为对付刁汉、泼妇就应该“蛮”。在这里,“蛮”的深层文化原因正是《乡土中国》里所说的“礼治”,这个“蛮”符合村规村俗,所以有“三分理”。山杠爷在堆堆坪具有很高的威信,全村老少都听他的。这份威信与其说来自村支书身份,不如说是堆堆坪的教化权力所赋予的。县检察院的工作人员收到匿名信,来到堆堆坪调查山杠爷的问题。尽管山杠爷没有多吃多占,没有以权谋私,一心为了堆堆坪,动机是好的,取得的社会效果也不错,但他的行为直接导致强英死亡,触犯了法律,最终被戴上了手铐。《乡土中国》写于20世纪40年代,电影拍摄于20世纪90年代。两部作品虽然相距五十年,但书中谈到的“法律下乡”问题在电影中依然存在,这值得我们深入思考。

练透

一、语言文字运用

(一)阅读下面的文字,完成1~3题。

《乡土中国》中所谓的“乡土”是指进行小农业生产的广大农村,那里居住的是中国绝大多数的居民,他们依附土地,自耕自食,自织自穿。日出而作,日落而息,跟随太阳的出没,地球的自转,自然安排生产劳动。晴天多出工,雨天就可以少出工或不出工,只要不违农时,按季节春耕秋收,逢上①____________就有好收成。年复一年地就地生产、就地消费,缓慢的生产节奏,养成懒散而稳定的生活方式。农民在这里按照自发形成的生产和生活习惯,不离乡土,②__________,人与人之间,非亲即故,彼此都是熟悉的乡亲,费孝通称此为熟人社会。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

农村的基层组织,依靠代代相沿的习俗进行社会管理,这管理并非对所有成员③____________,而是有轻重厚薄的分别。这种“差序”,形成既定的“格局”,如父尊子卑、君尊臣卑、男尊女卑等等,按照人们在社会和家庭中的地位和等级进行序列管理,即“礼治秩序”。这是以君臣父子为核心推演的社会关系网,一层驭一层,层层相隶属,几千年来中国农民就在这样的社会秩序中生息。无论是改朝换代或是战争离乱,风雨不惊,即使打散了,很快又复原如初。所以中国能成为世界上唯一一个没有中断文化传统的文明古国,在世界文化史上公认为传承力

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

最强的中国文化。“礼治秩序”这种社会管理秩序使得中国社会具有超强的稳定性,所以说《乡土中国》提出的这个概念,高度概括了广大农民的生存和生活状态,这就是我们生于斯长于斯的乡土,不了解这样的乡土社会,就不了解中国。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 (示例)①五风十雨 ②安身立命 ③一视同仁

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

①五风十雨:五天刮一次风,十天下一场雨;形容风调雨顺。

②安身立命:生活有着落,精神有所寄托。

③一视同仁:同样看待,不分亲疏厚薄。使用对象是人。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 (示例)所以中国能成为世界上唯一一个文化传统没有中断的文明古国,中国文化在世界文化史上才被公认为传承力最强的文化。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

画波浪线的句子有三处语病:一是语序不当,“世界上唯一一个没有中断文化传统的”多项定语语序不当,应为“世界上唯一一个文化传统没有中断的”;二是成分残缺,后半句缺少主语,应在“在世界文化史上”前加“中国文化”;三是搭配不当,应为“中国文化在世界文化史上才被公认为传承力最强的文化”。

12

13

14

3.请结合文段内容,给“礼治秩序”下定义,不超过60个字。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 礼治秩序是指在熟人社会中,依靠代代相沿的习俗,按照人们在社会和家庭中的地位和等级进行管理的社会管理秩序。

(二)阅读下面的文字,完成4~5题。

《乡土中国》中,费孝通先生提出过四种权力,分别是横暴权力、________________、________________、______________。

其中的“横暴权力”,我们从字面上便能看出这种权力所具有的冲突性和激烈性。费孝通先生在另一部著作《皇权与绅权》中提到的“皇权”就是非常典型的横暴权力。费孝通先生为我们举了一个例子:一位皇帝,雄才大略,很有抱负,他想要筑城修河,开辟疆土。从长远看,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

这也是能造福子孙后代的。可遗憾的是,有时候,国家的财政实力跟不上皇上的雄心壮志,而皇上又利用手上的权力一意孤行,这样一来,就民怨沸腾了。各种各样的起义随之爆发,打仗就要流血,一场战争下来,国家元气大伤,于是就需要休养生息,恢复生产,经济慢慢好转,新一任统治者又开始重蹈前任的覆辙,于是新一轮的横暴权力又开始了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4.请在文中横线处补写恰当的内容。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 同意权力 长老权力 时势权力

5.唐朝诗人皮日休写过一首《汴河怀古》:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”请结合《乡土中国》中对横暴权力的阐述,分析诗人对这段历史的看法。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 (1)诗人首先肯定了隋炀帝开凿运河对后世国计民生的好处;

(2)然后对隋炀帝滥用“皇权”这种“横暴权力”为自己的私欲服务,导致与百姓的矛盾冲突十分激烈,最终亡国的事进行了批判。

6.阅读下面的文字,请用三个否定句概括文中所提及费孝通《乡土中国·无讼》中的重要观点。

礼治秩序中的礼,其内容既有成文仪式规范的部分,也有生活经验的知识积累。费孝通在《乡土中国·无讼》中讨论了很多“礼”是如何作为司法程序、判断证据、审判前提和制裁方式的。他将礼与法律区分,指出两者的差异在于维持规范的力量,礼是不需要有形的权力机构来维持的。从表面上看,礼似乎接近于“文化”,是人自动形成的秩序,依赖于人的道德修养。然而,这并不意味着礼没有强制力;相反,礼所背负的道德要求会形成强大的社会舆论,同时它本质上作为人与人之间规

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

矩的反复衡量,在处理罪行的时候比法律从个人权利出发的考量要复杂得多,也苛刻得多。所谓“无讼”,并不是一味压制争端,制造一种海晏河清的和平假象,而是说大量基层纠纷不会通过官方司法机构,而倾向于在乡土社会内部自行裁决。“无为政治”所说的就是国家法权无法介入乡土社会的情况。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 ①礼不需要有形的权力来维持;

②礼不是没有强制力;

③“无讼”不是没有纠纷。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

①由“他将礼与法律区分,指出两者的差异在于维持规范的力量,礼是不需要有形的权力机构来维持的”可知,礼不需要有形的权力来维持;

②由“从表面上看,礼似乎接近于‘文化’,是人自动形成的秩序,依赖于人的道德修养。然而,这并不意味着礼没有强制力;相反,礼所背负的道德要求会形成强大的社会舆论”可知,礼不是没有强制力;

③由“所谓‘无讼’,并不是一味压制争端,制造一种海晏河清的和平假象,而是说大量基层纠纷不会通过官方司法机构,而倾向于在乡土社会内部自行裁决”可知,“无讼”不是没有纠纷。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

文本一:

李 三

汪曾祺

李三是地保,又是更夫。他住在土地祠。土地祠每坊都有一个。“坊”后来改称为保了。只有死了人,和尚放焰口,写疏文,写明死者籍贯,还沿用旧称:“南赡部洲中华民国某省某县某坊信士某某……”云云,疏文是写给阴间的公事。大概阴间还没有改过来。土地是阴间

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

的保长,其职权范围与阳间的保长相等,不能越界理事,故称“当坊土地”。李三所管的,也只是这一坊之事。出了本坊,哪怕只差一步,不论出了什么事,死人失火,他都不问。一个坊或一个保的疆界,保长清楚,李三也清楚。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

李三同时又是庙祝。庙祝也没有多少事。初一、十五,把土地祠里外打扫一下,准备有人来进香。过年的时候,把两个“灯对子”找出来,挂在庙门两边。灯对子是长方形的纸灯,里面是木条钉成的框子,外糊白纸,上书大字,一边是“风调雨顺”,一边是“国泰民安”。灯对子里有横隔,可以点蜡烛。从正月初一,一直点到灯节。这半个多月,土地祠门前明晃晃的,很有点节日气氛。这半个月,进香的也多。每逢香期,到了晚上,李三就把收香钱的柜子打开,把香钱倒出来,一五一十地数一数。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

偶尔有人来赌咒。两家为一件事分辩不清,——常见的是东家丢了东西,怀疑是西家偷了,两家对骂了一阵,就各备一份香烛到土地祠来赌咒。两个人同时磕了头,一个说:“土地老爷在上,若是某某偷了我的东西,就叫他现世现报!”另一个说:“土地老爷在上,我若做了此事,就叫我家死人失天火!他诬赖我,也一样!”咒已赌完,各自回家。李三就把只点了小半截的蜡烛吹灭,拔下,收好,备用。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地保所管的事,主要的就是死人失火。一般人家死了人,他是不管的,他管的是无后的孤寡和“路倒”。一个孤寡老人死在床上,或是哪里发现一具无名男尸,在本坊地界,李三就有事了:拿了一个捐簿,到几家殷实店铺去化钱。然后买一口薄皮棺材装殓起来;省事一点,就用芦席一卷,草绳一捆(这有个名堂,叫作“万字纹的棺材,三道紫金箍”),用一把锄头背着,送到乱葬冈去埋掉。因此本地流传一句骂人的话:“叫李三把你背出去吧!”李三很愿意本坊常发生这样的事,因为募化得来的钱怎样花销,是谁也不来查账的。李三拿埋葬费用的余数来喝酒,实在也在情在理,没有什么说不过去。这种事,

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

谁愿承揽,就请来试试!哼,你以为这几杯酒喝到肚里容易呀!不过,为了心安理得,无愧于神鬼,他在埋了死人后,照例还为他烧一陌纸钱,磕三个头。

李三希望人家失火么?哎,话怎么能这样说呢!换一个说法:他希望火不成灾,及时救灭。火灭之后,如果这一家损失不大,他就跑去道喜:“恭喜恭喜,越烧越旺!”如果这家烧得片瓦无存,他就向幸免殃及的四邻去道喜:“恭喜恭喜,土地菩萨保佑!”他还会说:火势没有蔓延,也多亏水龙来得快。言下之意也很清楚:水龙来得快,是因为他没命地飞跑。听话的人并不是傻子。他飞跑着敲锣报警,不会白跑,总是能拿到相当可观的酒钱的。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地保当然还要管缉盗。谁家失窃,首先得叫李三来。李三先看看小偷进出的路径。是撬门,是挖洞,还是爬墙。按律(哪朝的律呢):如果案发,撬门罪最重,只下明火执仗一等。挖洞次之。爬墙又次之。然后,叫本家写一份失单。事情就完了。如果是爬墙进去偷的,他还不会忘了把小偷爬墙用的一根船蒿带走。——小偷爬墙没有带梯子的,只是从河边船上抽一根竹篙,上面绑十来个稻草疙瘩,戗在墙边,踩着草疙瘩就进去了。偷完了,照例把这根竹篙靠在墙外。这根船篙不一会儿就会有失主到土地祠来赎。——“交二百钱,拿走!”

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

丢失衣物的人家,如果对李三说,有几件重要的东西,本家愿出钱赎回;过些日子,李三真能把这些赃物追回来。但是是怎样追回来的,是什么人偷的,这些事是不作兴问的。这也是规矩。

李三打更。左手拿着竹梆,吊着锣,右手拿锣槌。

笃,铛。定更。

笃,笃;铛——铛。二更。

笃,笃,笃;铛,铛——铛。三更。

三更以后,就不打了。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

打更是为了防盗。但是人家失窃,多在四更左右,这时天最黑,人也睡得最死。李三打更,时常也装腔作势吓唬人:“看见了,看见了!往哪里躲!树后头!墙旮旯!……”其实他什么也没看见。

一进腊月,李三在打更时添了一个新项目,喊“小心火烛”:

“岁尾年关,——小心火烛!——”

“火塘扑熄,——水缸上满!——”

“老头子老太太,铜炉子撂远些!——”

“屋上瓦响,莫疑猫狗,起来望望!——”

“岁尾年关,小心火烛……”

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

店铺上了板,人家关了门,外面很黑,西北风呜呜地叫着。李三一个人,腰里别着一个白纸灯笼,大街小巷,拉长了声音,有板有眼,有腔有调地喊着,听起来有点凄惨。人们想到:一年又要过去了。又想:李三也不容易,怪难为他。

没有死人,没有失火,没人还愿,没人家挨偷,李三这几天的日子委实过得有些清淡。他拿着锣、梆,很无聊地敲着三更:

“笃,笃,笃;铛,铛——铛!”

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一边敲,一边走,走到了河边。一只船上有一枝很结实的船篙在船帮外面别着,他一伸手,抽了出来,夹在胳肢窝里回身便走。他还不紧不慢地敲着:

“笃,笃,笃;铛,铛——铛!”

不想船篙带不动了,篙子后梢被一只很有劲的大手攥住了。

李三原想把船篙带到土地祠,明天等这个弄船的拿钱来赎,能弄二百钱,也能喝四两。不想这船家刚刚起来撒过尿,躺下还没有睡着。他听到有人抽篙子,爬出舱口一看:是李三!

“好,李三!你偷篙子!”

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“莫喊!莫喊!”

李三不是很要脸面的人,但是一个地保偷东西,而且叫人当场抓住,总不大好看。

“你认打认罚?”

“认罚!认罚!罚多少?”

“罚二百钱!”

李三老是罚乡下人的钱。谁在街上挑粪,溅出了一点,“罚!二百钱!”谁在不该撒尿的地方撒了尿,“罚!二百钱!”没有想到这回被别人罚了。李三挨罚,这是有史以来第一次。(有删改)

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

文本二:

乡土社会是个“无法”的社会,假如我们把法律限于以国家权力所维持的规则,但是“无法”并不影响这社会的秩序,因为乡土社会是“礼治”的社会。

礼是社会公认合式的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是维持规范的力量。法律是靠国家的权力来推行的。“国家”是指政治的权力,在现代国家没有形成前,部落也是政治权力。而礼却不需要这有形的权力机构来维持。维持礼这种规范的是传统。(选自费孝通《乡土中国·礼治秩序》)

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.下列对文本一相关内容的理解,正确的一项是

A.每逢香期的晚上,李三都要把收香钱的柜子打开,把里面的香钱数

一数。李三的行为主要是想看一看上香的人心是否虔诚。

B.赌咒的人家赌完咒回家后,李三总会把只点了小半截的蜡烛拔下,收

好,备用。李三的行为充分展示了底层百姓的节约美德。

C.李三对于人家失火的态度是:希望火不成灾,及时救灭。火灭之后,

他总能左右逢源。李三的态度取决于自己能否从中获益。

D.李三在打更时偷拿弄船的船篙,却不巧被当场抓住。经过激烈的讨

价还价,最终李三认罚二百钱。李三的行为属于自作自受。

11

12

13

14

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A项“看一看上香的人心是否虔诚”错,“一五一十地数一数”这一动作和细节描写体现了李三的贪婪。

B项“李三的行为充分展示了底层百姓的节约美德”错,“李三总会把只点了小半截的蜡烛拔下,收好”体现了其贪婪。

D项“经过激烈的讨价还价”错,由“认罚!认罚!罚多少?”“罚二百钱!”可知,李三是直接认罚。

11

12

13

14

8.下列对文本一艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.小说塑造的李三是乡土市井中一个普通的小人物,这体现了汪曾祺关注小人

物的独特的审美理想和审美态度,让人惊诧于作者对“微小”事物的趣味。

B.小说情节舒缓,叙事娓娓道来,没有刻意营造激烈的情节氛围,只是很平淡

地叙述故事;作者的情感态度在其笔下直接流露出来,让读者一目了然。

C.小说的语言平实、质朴,短句较多,没有特别复杂的修辞的使用。语言风格

干净、简约、恬淡、亲切美好、舒缓有致,看似简单,但却技巧精深。

D.小说采用第三人称叙述的方式展开故事,汪曾祺以局外人的口吻,叙述李三

的故事。这样的叙述角度自由灵活,可从多角度、多方位描述故事。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“作者的情感态度在其笔下直接流露出来,让读者一目了然”错,这篇小说中作者的情感态度不直接,也不能让人一目了然。

11

12

13

14

9.在《汪曾祺小说选》的自序中,汪曾祺发表了一些对于小说的独特看法:“我曾想打破小说、散文和诗的界限。后来在形式上排除了诗,不分行了,散文的成份是一直都明显地存在着的。”请结合文本一,从小说结构及意境营造的角度,简要分析汪曾祺“散文化小说”的特点。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 ①结构上,汪曾祺在叙述故事时顺其自然,随性写作,结构自然松散。小说中对李三故事的描述没有激烈的情节冲突,如同唠家常一样娓娓道来。

②意境营造上,汪曾祺着力刻画乡土的自然风情、文化、风土人情,营造出散漫的生活氛围,使李三的故事如同发生在读者的生活中。

10.研读文本一和文本二,结合具体内容,分析文本一的故事是否符合费孝通对乡土社会特点的理解?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 符合。

①两家发生纠纷之后,选择到土地祠来赌咒,而不是去官府打官司,影响他们的正是乡土社会的传统,遇到理不清的纠纷就请神明解决;

②失窃后,想找回丢失的重要东西,本家出钱找李三赎回,而不是由官府缉盗,这表明乡土社会礼治秩序的强大;

③李三偷船篙被当场抓住,选择同等的处理办法,认罚二百钱,遵循了礼治秩序的传统。

三、重点章节阅读

阅读下面的文字,完成文后题目。

人们常以“人治”和“法治”相对称,认为西洋是法治的社会,我们是“人治”的社会。所谓人治和法治之别,不在“人”和“法”这两个字上,而是在维持秩序时所用的力量,和所根据的规范的性质。乡土社会不是人治的社会,可以说是个“无法”的社会,但是“无法”并不影响这社会的秩序,因为乡土社会是“礼治”的社会。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

礼治社会并不是指文质彬彬的社会。礼也可以杀人,可以很“野蛮”。譬如我们在旧小说里常读到杀了人来祭旗,那是军礼。礼的内容在现代标准看去,可能是很残酷的。残酷与否并非合礼与否的问题。礼是社会公认合式的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是维持规范的力量。法律是靠国家的权力来推行的,维持礼这种规范的是传统。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

传统是社会所累积的经验,不论哪一个社会,绝不会没有传统的。衣食住行种种最基本的事务,我们并不要事事费心思,那是因为我们托祖宗之福,一一有着可以遵守的成法。但是在乡土社会中,传统的重要性比现代社会更甚。那是因为在乡土社会里传统的效力更大。乡土社会是安土重迁的,不但是人口流动很小,而且人们所取给资源的土地也很少变动。在这种代代如是的环境里,个人不但可以信任自己的经验,而且同样可以信任若祖若父的经验。不必知之,只要照办,生活就能得到保障的办法,自然会随之发生一套价值。依照着做就有福,不依照了就

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

会出毛病。于是人们对于传统有了敬畏之感了。礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的。礼是可以为人所好的,所谓“富而好礼”。孔子很重视服礼的主动性,在下面一段话里说得很清楚:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

这显然是和法律不同了,甚至不同于普通所谓道德。法律是从外限制人的,不守法所得到的罚是由特定的权力所加之于个人的。道德是社会舆论所维持的,做了不道德的事,见不得人,那是不好;受人唾弃,是耻。礼则有甚于道德:如果失礼,不但不好,而且不对、不合、不成。这是个人习惯所维持的,即在没有人的地方也会不能自已。礼治在表面看去好像是人们行为不受规律拘束而自动形成的秩序。其实自动的说法是不确,只是主动地服于成规罢了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

法治和礼治是发生在两种不同的社会情态中。这里所谓礼治也许就是普通所谓人治,但礼治和这种个人好恶的统治相差很远,因为礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。

(摘编自费孝通《乡土中国·礼治秩序》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A.“人治”和“法治”最关键的区别在于维持秩序时所用的力量以及所

根据的规范性质的差别。

B.乡土社会是“礼治”社会,虽然“无法”,但是不代表没有规则,并

不影响社会运行的秩序。

C.在乡土社会中,最基本的事务我们不必事事费心,这与传统息息相关,

因此好古是生活的保障。

D.道德和礼是个人习惯所维持的,如果做了不道德的事情,即使在没有

人的地方也会不能自已。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

“道德和礼是个人习惯所维持的”错。由第4段“道德是社会舆论所维持的”可知,“道德不是个人习惯所维持的”;由第4段“礼则有甚于道德:如果失礼,不但不好,而且不对、不合、不成。这是个人习惯所维持的,即在没有人的地方也会不能自已”可知,是如果做了“不符合礼”的事情,而不是“不道德的事情”,故D项说法混淆原文信息。

12

13

14

12.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A.选文重点围绕“礼治”展开论述,采用了“提出问题—分析问题—解

决问题”的论证思路。

B.第2段以“杀了人来祭旗”为例,目的是证明礼即便残忍,只要符合

社会公认的行为规范,便是对的。

C.第3段中,作者认为传统得以在乡土社会里发挥极为重要作用的前提

是“乡土社会是安土重迁的”。

D.选文善于运用对比论证,将“礼治”与“人治”“法治”进行比较,

突出乡土社会中“礼治”的特点。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

“采用了‘提出问题—分析问题—解决问题’的论证思路”错。本文要论证的中心是礼治和法治的不同,第1段先由普遍的看法引出本文的观点,第2~4段举例论证“礼是社会公认合式的行为规范”和“礼不是靠外在权力来推行,而是人的主动服从”,最后一段总结上文,再次强调礼治的特征,并非采用“提出问题—分析问题—解决问题”的论证思路。

13.“礼”这一概念,在《乡土中国》中多有提及。下列对“礼”相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.乡土社会中“礼”的形成是从经验到传统、从传统到仪式。乡土社会秩序

的维持,是依靠礼加之于人来限制人的行为的。

B.差序格局秉承“克己复礼,修身为本”的儒家观,背后的大山是礼治秩序。

乡土社会的价值标准不能超越差序的人伦而存在。

C.长幼有序是礼治秩序发生效力的体现,是稳定中国乡土社会家庭、亲人之

间关系以及稳定延续中国乡土社会的一种方式。

D.“无讼”指的是人们在发生纠纷时不主张利用诉讼解决问题,而是利用传

统礼治秩序来调解,此调解方式至今依旧有意义。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

“乡土社会秩序的维持,是依靠礼加之于人来限制人的行为的”错。由第3段“礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的”可知,乡土社会的秩序维持是人对礼的主动服从。

14.阅读下面的文字,结合选文,谈谈你对典故“曾子易箦”的理解。

病危的曾子认为自己的身份不适合使用大夫才能享用的席子,不顾弟子的劝阻执意更换。他回到自己的席子上,还没躺安稳就去世了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 ①“曾子易箦”这个故事体现了“什么身份使用什么器物”,说明礼在当时是社会公认合式的行为规范;

②曾子在病重之际还坚持更换与自己身份、地位不相符的床席,这表现了曾子恪守礼法的坚定信念;

③哪怕弟子劝阻曾子,病危不必更换席子,但曾子出于内在服礼的主动与自觉,认为必须服礼,体现了礼是由个人习惯所维持的,无论有没有人劝阻,都不会自已。

乡土中国·整本书阅读

第五单元

课时3 研读“社会秩序与权力——礼治与长老(8~11章)”

学习目标

1.通过比较、分析与溯源,理解乡土社会“礼治”概念的内涵。

2.探讨乡土社会“礼治”“法治”“政治”之间的关系。

课前知识铺垫

第8~11章:《礼治秩序》《无讼》《无为政治》《长老统治》

1.《礼治秩序》和《无讼》,讨论乡土社会的人们在宗法制度下对家庭、感情进行道德判断和约束的方式。中国古代的政治是家族本位的政治。乡土社会的宗族制度,是建立在自给自足的农耕文明基础上的一种特殊形态的人与人的关系。以族长为代表的乡绅,掌握着乡土社会宗法礼治的最高权力,通过“族权”和“神权”掌控人们的一切,包括教化和理讼。

2.第8章主旨:阐述“礼”作为一种行为规范在乡土社会中秩序维持的必要性和重要性,辨析礼治、人治、法治的区别。

第9章主旨:阐释乡土社会蜕变过程中法治与礼治的激烈矛盾,尤其是现行司法制度在下乡时产生很多副作用。

第10章主旨:阐述社会冲突中的“横暴权力”与社会合作中的“同意权力”,指出在乡土社会中二者的作用是有限的。在农业性的乡土社会中最现实也是最理想的是“无为”政治,同时指出皇权是有为与无为之间的循环。

第11章主旨:在乡土社会的权力结构中,与“横暴权力”“同意权力”并存的还有“教化权力”,这种基层权力政治用民主或不民主来定性都是不合适的,作者用“长老统治”这一概念进行阐述。

活动一 结合文本内容,填写思维导图

1.研读《乡土中国》8~11章内容,填写下面的思维导图。

第8章

依靠传统

依靠国家权力

主动服膺

从外限制

第9章

调解,教育

刑罚

第10章

冲突

合作

横暴

同意

第11章

学习文化

长幼尊卑

活动二 理解三种权力的内涵,解析“长老统治”

2.研读《乡土中国》8~11章内容,回答下列问题。

(1)横暴权力:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________(2)同意权力:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

从社会冲突一方面着眼,权力表现在社会不同团体或阶层间主从的形态里,权力是维持这种主从关系所必需的手段,具有压迫性质。

从社会合作一方面着眼,社会分工的结果使得每个人都不能“不求人”而生活,其权力的基础是社会契约,是同意,权利与义务要相称。

(3)教化权力:_________________________________________________

_____________________________________________________________

(4)长老统治:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

在乡土社会的权力结构中,有一种教化权力(长老权力)与“横暴权力”和“同意权力”并存,它既非民主又异于不民主的专制,难以用民主或不民主的尺度来衡量,这种统治叫“长老统治”。

发生于社会继替的过程中,同爸爸式的权力(或称长老权力),是为了被教化者,而不是为了统治关系。

(5)根据第8章内容,填写下表。

概念 维持社会秩序所依据的规范 维护社会规范所依据的力量 具体社会情态举例

法治 ① ② 西洋社会

人治 ③ ④ 无

无治 无 无 小国寡民

礼治 ⑤ ⑥ ⑦

法律

国家权力

统治者好恶

国家权力

礼

传统

乡土社会

活动三 探讨“礼”之行为和“长老”角色,分析乡土社会“礼”“法”“政”之间的关系

3.在乡土社会里,“礼”究竟是一种什么样的行为规范?依据《礼治秩序》一章中的内容,结合下面两段材料,试用一段话来介绍“礼”。

①法律通常是由国家立法机关制定或认可的,并由国家强制力保证实施的,以规定当事人权利和义务为内容的,对全体社会成员具有普遍约束力的一种特殊行为规范。

②安徽千年古村宏村的古人工水系遍布全村,绕家穿户。一条水流贯穿全村,承担男女老少的饮用、洗涤、防火、灌溉、环保等功能。如何确保全村用水的安全卫生?据说当年祖辈定下族规乡约,每天取水、用水和排污都有相应的时间和地点。宏村村民至今仍在遵守这些规定。

(摘自《宏村水系的规划、建设与管理》,

《小城镇建设》2008年第7期)

答案 礼不是由国家权力机构制定的权利和义务,而是由一代一代民众累积并且经过传统生活经验检验的道德行为规范。礼不靠外在权力推行,而是通过教化使人主动服膺。礼的目的是调节人们的行为来满足全体社会成员的生活需要,对全体社会成员具有普遍约束力。

先依据《礼治秩序》内容,提炼概括“礼”的特点;再结合“法律”的内涵要素与宏村的具体案例,梳理概括“礼”的内涵。

4.在乡土社会中,长老是怎样发挥作用的?你如何看待长老这种角色?

答案 (1)长老统治下,权力并不是政治性的,因为长老并非由官方任命,其权力也并非由全体公民赋予。长老的权力是教化性(文化性)的,也就是说,是乡土社会在长期的生活中约定俗成的结果。长老统治介于专制统治与民主统治之间,它比民主统治要“专制”,但又比专制统治要“民主”。因为长老统治是用个人性的权威来裁决社会事务的,它不需要与其他成员协商;但长老统治也并非空穴来风,它仍然需要乡土社会成员默认遵行。

(2)更多情况下长老只是一种权力的象征,但在重大事务上,长老又被请出来发挥他的决定性作用。除此之外,他也不凭自己的权威为自己谋利,他对社会事务的裁决几乎是义务性的。他并没有对社会中的晚辈造成实质性的压迫,所以基本不会出现暴力革命式“从下至上”的权力更迭。整个乡土社会对长老是敬重的,对长老的裁决也基本不会有太大意见,因为长老行使的权力只是教化性的。

5.根据8~11章的相关内容,分析乡土社会“礼”“法”“政”的复杂关系,并描述乡土社会治理的整体状况。

答案 乡土社会治理中“礼”“法”“政”并存,但是所占分量有区别。从《礼治秩序》可知,乡土社会维持社会秩序主要通过“礼”;从《无讼》可知,乡土社会追求“无讼”,有矛盾不看重诉讼,重视调解,即使打官司也深受“礼治”观念影响,带有教化性质;从《无为政治》与《长老统治》可知,在乡土社会中“政治”处于无为状态,占主导地位的政治力量是与“礼治”相应的“教化权力”。

活动四 研读8~11章,整体把握

6.第8~11章论述了一个什么共同问题?在全书中的地位如何?

答案 (1)讨论了乡土社会的权力结构与社会治理问题,其核心是教化权力、礼治秩序。

(2)与第4~7章讨论的差序格局一样,也是全书的主要内容。

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

(1)法律还得靠权力来支持,还得靠人来执行,法治其实是“人依法而治”,并非没有人的因素……乡土社会是“礼治”的社会……维持礼这种规范的是传统……在一个变迁很快的社会,传统的效力是无法保证的。

微任务

“法治”与“礼治”

礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺……法律是从外限制人的……道德是社会舆论所维持的……礼则有甚于道德:如果失礼,不但不好,而且不对、不合、不成……即便在没有人的地方也会不能自已。

(摘编自费孝通《乡土中国·礼治秩序》)

(2)此种人文礼仪,因为是我们社会构成的基本原则,故凡合乎礼度的行动,都可以在道德上使我们觉得没有歉意,令我们喜悦。……一个有礼的社会,自然也就是美善合一的社会了。

(摘编自龚鹏程《中国传统文化十五讲》)

材料二:

20世纪90年代,有一部家喻户晓的电影《被告山杠爷》。电影讲述了村支书山杠爷与村民的五个冲突故事。强英为小事打骂虐待婆婆,被山杠爷当众训斥并捆绑游街,导致强英雨夜含恨在山杠爷门前上吊自尽;张明喜外出打工,为了多挣钱不愿回村补种田地,山杠爷当众拆了张明喜写给媳妇的信,并派人去外地将他找回;赵二立赌钱喝酒打骂媳妇,被山杠爷深夜关进祠堂;王禄迟交公粮,被山杠爷囚禁在祠堂三天,不给饭吃;腊正反对堆堆坪集体修水库,不交钱也不愿出劳力,被山杠爷当众打耳光。后来县检察院的工作人员收到匿名信,来堆堆坪调查山杠爷的问题。山杠爷虽然没有以权谋私,但他触犯了法律,最终被捕入狱。

1.有人说,社会主义现代化建设特别是在城镇化的推进过程中要特别重视“法治”建设,“礼治”已然过时,不需要也没必要。你同意吗?为什么?请结合材料作答。

答案 不同意。

①社会主义现代化建设既需要“法治”也需要“礼治”,两者互为补充。

②城镇化推进过程中要注意对“传统”的保持,以保证“礼”存在的土壤。

③要注意适度原则。既要坚持“法治”建设,也要注重“礼治”(精神文明)建设,要适度、合宜。

2.运用《乡土中国》的“礼治”“法治”等概念或观点,讨论电影《被告山杠爷》中的故事冲突及其深层文化原因。

答案 山杠爷在堆堆坪当家多年,可以用“一蛮三分理”来概括,他认为对付刁汉、泼妇就应该“蛮”。在这里,“蛮”的深层文化原因正是《乡土中国》里所说的“礼治”,这个“蛮”符合村规村俗,所以有“三分理”。山杠爷在堆堆坪具有很高的威信,全村老少都听他的。这份威信与其说来自村支书身份,不如说是堆堆坪的教化权力所赋予的。县检察院的工作人员收到匿名信,来到堆堆坪调查山杠爷的问题。尽管山杠爷没有多吃多占,没有以权谋私,一心为了堆堆坪,动机是好的,取得的社会效果也不错,但他的行为直接导致强英死亡,触犯了法律,最终被戴上了手铐。《乡土中国》写于20世纪40年代,电影拍摄于20世纪90年代。两部作品虽然相距五十年,但书中谈到的“法律下乡”问题在电影中依然存在,这值得我们深入思考。

练透

一、语言文字运用

(一)阅读下面的文字,完成1~3题。

《乡土中国》中所谓的“乡土”是指进行小农业生产的广大农村,那里居住的是中国绝大多数的居民,他们依附土地,自耕自食,自织自穿。日出而作,日落而息,跟随太阳的出没,地球的自转,自然安排生产劳动。晴天多出工,雨天就可以少出工或不出工,只要不违农时,按季节春耕秋收,逢上①____________就有好收成。年复一年地就地生产、就地消费,缓慢的生产节奏,养成懒散而稳定的生活方式。农民在这里按照自发形成的生产和生活习惯,不离乡土,②__________,人与人之间,非亲即故,彼此都是熟悉的乡亲,费孝通称此为熟人社会。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

农村的基层组织,依靠代代相沿的习俗进行社会管理,这管理并非对所有成员③____________,而是有轻重厚薄的分别。这种“差序”,形成既定的“格局”,如父尊子卑、君尊臣卑、男尊女卑等等,按照人们在社会和家庭中的地位和等级进行序列管理,即“礼治秩序”。这是以君臣父子为核心推演的社会关系网,一层驭一层,层层相隶属,几千年来中国农民就在这样的社会秩序中生息。无论是改朝换代或是战争离乱,风雨不惊,即使打散了,很快又复原如初。所以中国能成为世界上唯一一个没有中断文化传统的文明古国,在世界文化史上公认为传承力

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

最强的中国文化。“礼治秩序”这种社会管理秩序使得中国社会具有超强的稳定性,所以说《乡土中国》提出的这个概念,高度概括了广大农民的生存和生活状态,这就是我们生于斯长于斯的乡土,不了解这样的乡土社会,就不了解中国。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 (示例)①五风十雨 ②安身立命 ③一视同仁

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

①五风十雨:五天刮一次风,十天下一场雨;形容风调雨顺。

②安身立命:生活有着落,精神有所寄托。

③一视同仁:同样看待,不分亲疏厚薄。使用对象是人。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 (示例)所以中国能成为世界上唯一一个文化传统没有中断的文明古国,中国文化在世界文化史上才被公认为传承力最强的文化。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

画波浪线的句子有三处语病:一是语序不当,“世界上唯一一个没有中断文化传统的”多项定语语序不当,应为“世界上唯一一个文化传统没有中断的”;二是成分残缺,后半句缺少主语,应在“在世界文化史上”前加“中国文化”;三是搭配不当,应为“中国文化在世界文化史上才被公认为传承力最强的文化”。

12

13

14

3.请结合文段内容,给“礼治秩序”下定义,不超过60个字。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 礼治秩序是指在熟人社会中,依靠代代相沿的习俗,按照人们在社会和家庭中的地位和等级进行管理的社会管理秩序。

(二)阅读下面的文字,完成4~5题。

《乡土中国》中,费孝通先生提出过四种权力,分别是横暴权力、________________、________________、______________。

其中的“横暴权力”,我们从字面上便能看出这种权力所具有的冲突性和激烈性。费孝通先生在另一部著作《皇权与绅权》中提到的“皇权”就是非常典型的横暴权力。费孝通先生为我们举了一个例子:一位皇帝,雄才大略,很有抱负,他想要筑城修河,开辟疆土。从长远看,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

这也是能造福子孙后代的。可遗憾的是,有时候,国家的财政实力跟不上皇上的雄心壮志,而皇上又利用手上的权力一意孤行,这样一来,就民怨沸腾了。各种各样的起义随之爆发,打仗就要流血,一场战争下来,国家元气大伤,于是就需要休养生息,恢复生产,经济慢慢好转,新一任统治者又开始重蹈前任的覆辙,于是新一轮的横暴权力又开始了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4.请在文中横线处补写恰当的内容。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 同意权力 长老权力 时势权力

5.唐朝诗人皮日休写过一首《汴河怀古》:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”请结合《乡土中国》中对横暴权力的阐述,分析诗人对这段历史的看法。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 (1)诗人首先肯定了隋炀帝开凿运河对后世国计民生的好处;

(2)然后对隋炀帝滥用“皇权”这种“横暴权力”为自己的私欲服务,导致与百姓的矛盾冲突十分激烈,最终亡国的事进行了批判。

6.阅读下面的文字,请用三个否定句概括文中所提及费孝通《乡土中国·无讼》中的重要观点。

礼治秩序中的礼,其内容既有成文仪式规范的部分,也有生活经验的知识积累。费孝通在《乡土中国·无讼》中讨论了很多“礼”是如何作为司法程序、判断证据、审判前提和制裁方式的。他将礼与法律区分,指出两者的差异在于维持规范的力量,礼是不需要有形的权力机构来维持的。从表面上看,礼似乎接近于“文化”,是人自动形成的秩序,依赖于人的道德修养。然而,这并不意味着礼没有强制力;相反,礼所背负的道德要求会形成强大的社会舆论,同时它本质上作为人与人之间规

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

矩的反复衡量,在处理罪行的时候比法律从个人权利出发的考量要复杂得多,也苛刻得多。所谓“无讼”,并不是一味压制争端,制造一种海晏河清的和平假象,而是说大量基层纠纷不会通过官方司法机构,而倾向于在乡土社会内部自行裁决。“无为政治”所说的就是国家法权无法介入乡土社会的情况。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 ①礼不需要有形的权力来维持;

②礼不是没有强制力;

③“无讼”不是没有纠纷。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

①由“他将礼与法律区分,指出两者的差异在于维持规范的力量,礼是不需要有形的权力机构来维持的”可知,礼不需要有形的权力来维持;

②由“从表面上看,礼似乎接近于‘文化’,是人自动形成的秩序,依赖于人的道德修养。然而,这并不意味着礼没有强制力;相反,礼所背负的道德要求会形成强大的社会舆论”可知,礼不是没有强制力;

③由“所谓‘无讼’,并不是一味压制争端,制造一种海晏河清的和平假象,而是说大量基层纠纷不会通过官方司法机构,而倾向于在乡土社会内部自行裁决”可知,“无讼”不是没有纠纷。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

文本一:

李 三

汪曾祺

李三是地保,又是更夫。他住在土地祠。土地祠每坊都有一个。“坊”后来改称为保了。只有死了人,和尚放焰口,写疏文,写明死者籍贯,还沿用旧称:“南赡部洲中华民国某省某县某坊信士某某……”云云,疏文是写给阴间的公事。大概阴间还没有改过来。土地是阴间

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

的保长,其职权范围与阳间的保长相等,不能越界理事,故称“当坊土地”。李三所管的,也只是这一坊之事。出了本坊,哪怕只差一步,不论出了什么事,死人失火,他都不问。一个坊或一个保的疆界,保长清楚,李三也清楚。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

李三同时又是庙祝。庙祝也没有多少事。初一、十五,把土地祠里外打扫一下,准备有人来进香。过年的时候,把两个“灯对子”找出来,挂在庙门两边。灯对子是长方形的纸灯,里面是木条钉成的框子,外糊白纸,上书大字,一边是“风调雨顺”,一边是“国泰民安”。灯对子里有横隔,可以点蜡烛。从正月初一,一直点到灯节。这半个多月,土地祠门前明晃晃的,很有点节日气氛。这半个月,进香的也多。每逢香期,到了晚上,李三就把收香钱的柜子打开,把香钱倒出来,一五一十地数一数。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

偶尔有人来赌咒。两家为一件事分辩不清,——常见的是东家丢了东西,怀疑是西家偷了,两家对骂了一阵,就各备一份香烛到土地祠来赌咒。两个人同时磕了头,一个说:“土地老爷在上,若是某某偷了我的东西,就叫他现世现报!”另一个说:“土地老爷在上,我若做了此事,就叫我家死人失天火!他诬赖我,也一样!”咒已赌完,各自回家。李三就把只点了小半截的蜡烛吹灭,拔下,收好,备用。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地保所管的事,主要的就是死人失火。一般人家死了人,他是不管的,他管的是无后的孤寡和“路倒”。一个孤寡老人死在床上,或是哪里发现一具无名男尸,在本坊地界,李三就有事了:拿了一个捐簿,到几家殷实店铺去化钱。然后买一口薄皮棺材装殓起来;省事一点,就用芦席一卷,草绳一捆(这有个名堂,叫作“万字纹的棺材,三道紫金箍”),用一把锄头背着,送到乱葬冈去埋掉。因此本地流传一句骂人的话:“叫李三把你背出去吧!”李三很愿意本坊常发生这样的事,因为募化得来的钱怎样花销,是谁也不来查账的。李三拿埋葬费用的余数来喝酒,实在也在情在理,没有什么说不过去。这种事,

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

谁愿承揽,就请来试试!哼,你以为这几杯酒喝到肚里容易呀!不过,为了心安理得,无愧于神鬼,他在埋了死人后,照例还为他烧一陌纸钱,磕三个头。

李三希望人家失火么?哎,话怎么能这样说呢!换一个说法:他希望火不成灾,及时救灭。火灭之后,如果这一家损失不大,他就跑去道喜:“恭喜恭喜,越烧越旺!”如果这家烧得片瓦无存,他就向幸免殃及的四邻去道喜:“恭喜恭喜,土地菩萨保佑!”他还会说:火势没有蔓延,也多亏水龙来得快。言下之意也很清楚:水龙来得快,是因为他没命地飞跑。听话的人并不是傻子。他飞跑着敲锣报警,不会白跑,总是能拿到相当可观的酒钱的。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地保当然还要管缉盗。谁家失窃,首先得叫李三来。李三先看看小偷进出的路径。是撬门,是挖洞,还是爬墙。按律(哪朝的律呢):如果案发,撬门罪最重,只下明火执仗一等。挖洞次之。爬墙又次之。然后,叫本家写一份失单。事情就完了。如果是爬墙进去偷的,他还不会忘了把小偷爬墙用的一根船蒿带走。——小偷爬墙没有带梯子的,只是从河边船上抽一根竹篙,上面绑十来个稻草疙瘩,戗在墙边,踩着草疙瘩就进去了。偷完了,照例把这根竹篙靠在墙外。这根船篙不一会儿就会有失主到土地祠来赎。——“交二百钱,拿走!”

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

丢失衣物的人家,如果对李三说,有几件重要的东西,本家愿出钱赎回;过些日子,李三真能把这些赃物追回来。但是是怎样追回来的,是什么人偷的,这些事是不作兴问的。这也是规矩。

李三打更。左手拿着竹梆,吊着锣,右手拿锣槌。

笃,铛。定更。

笃,笃;铛——铛。二更。

笃,笃,笃;铛,铛——铛。三更。

三更以后,就不打了。

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

打更是为了防盗。但是人家失窃,多在四更左右,这时天最黑,人也睡得最死。李三打更,时常也装腔作势吓唬人:“看见了,看见了!往哪里躲!树后头!墙旮旯!……”其实他什么也没看见。

一进腊月,李三在打更时添了一个新项目,喊“小心火烛”:

“岁尾年关,——小心火烛!——”

“火塘扑熄,——水缸上满!——”

“老头子老太太,铜炉子撂远些!——”

“屋上瓦响,莫疑猫狗,起来望望!——”

“岁尾年关,小心火烛……”

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

店铺上了板,人家关了门,外面很黑,西北风呜呜地叫着。李三一个人,腰里别着一个白纸灯笼,大街小巷,拉长了声音,有板有眼,有腔有调地喊着,听起来有点凄惨。人们想到:一年又要过去了。又想:李三也不容易,怪难为他。

没有死人,没有失火,没人还愿,没人家挨偷,李三这几天的日子委实过得有些清淡。他拿着锣、梆,很无聊地敲着三更:

“笃,笃,笃;铛,铛——铛!”

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一边敲,一边走,走到了河边。一只船上有一枝很结实的船篙在船帮外面别着,他一伸手,抽了出来,夹在胳肢窝里回身便走。他还不紧不慢地敲着:

“笃,笃,笃;铛,铛——铛!”

不想船篙带不动了,篙子后梢被一只很有劲的大手攥住了。

李三原想把船篙带到土地祠,明天等这个弄船的拿钱来赎,能弄二百钱,也能喝四两。不想这船家刚刚起来撒过尿,躺下还没有睡着。他听到有人抽篙子,爬出舱口一看:是李三!

“好,李三!你偷篙子!”

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“莫喊!莫喊!”

李三不是很要脸面的人,但是一个地保偷东西,而且叫人当场抓住,总不大好看。

“你认打认罚?”

“认罚!认罚!罚多少?”

“罚二百钱!”

李三老是罚乡下人的钱。谁在街上挑粪,溅出了一点,“罚!二百钱!”谁在不该撒尿的地方撒了尿,“罚!二百钱!”没有想到这回被别人罚了。李三挨罚,这是有史以来第一次。(有删改)

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

文本二:

乡土社会是个“无法”的社会,假如我们把法律限于以国家权力所维持的规则,但是“无法”并不影响这社会的秩序,因为乡土社会是“礼治”的社会。

礼是社会公认合式的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是维持规范的力量。法律是靠国家的权力来推行的。“国家”是指政治的权力,在现代国家没有形成前,部落也是政治权力。而礼却不需要这有形的权力机构来维持。维持礼这种规范的是传统。(选自费孝通《乡土中国·礼治秩序》)

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.下列对文本一相关内容的理解,正确的一项是

A.每逢香期的晚上,李三都要把收香钱的柜子打开,把里面的香钱数

一数。李三的行为主要是想看一看上香的人心是否虔诚。

B.赌咒的人家赌完咒回家后,李三总会把只点了小半截的蜡烛拔下,收

好,备用。李三的行为充分展示了底层百姓的节约美德。

C.李三对于人家失火的态度是:希望火不成灾,及时救灭。火灭之后,

他总能左右逢源。李三的态度取决于自己能否从中获益。

D.李三在打更时偷拿弄船的船篙,却不巧被当场抓住。经过激烈的讨

价还价,最终李三认罚二百钱。李三的行为属于自作自受。

11

12

13

14

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A项“看一看上香的人心是否虔诚”错,“一五一十地数一数”这一动作和细节描写体现了李三的贪婪。

B项“李三的行为充分展示了底层百姓的节约美德”错,“李三总会把只点了小半截的蜡烛拔下,收好”体现了其贪婪。

D项“经过激烈的讨价还价”错,由“认罚!认罚!罚多少?”“罚二百钱!”可知,李三是直接认罚。

11

12

13

14

8.下列对文本一艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.小说塑造的李三是乡土市井中一个普通的小人物,这体现了汪曾祺关注小人

物的独特的审美理想和审美态度,让人惊诧于作者对“微小”事物的趣味。

B.小说情节舒缓,叙事娓娓道来,没有刻意营造激烈的情节氛围,只是很平淡

地叙述故事;作者的情感态度在其笔下直接流露出来,让读者一目了然。

C.小说的语言平实、质朴,短句较多,没有特别复杂的修辞的使用。语言风格

干净、简约、恬淡、亲切美好、舒缓有致,看似简单,但却技巧精深。

D.小说采用第三人称叙述的方式展开故事,汪曾祺以局外人的口吻,叙述李三

的故事。这样的叙述角度自由灵活,可从多角度、多方位描述故事。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“作者的情感态度在其笔下直接流露出来,让读者一目了然”错,这篇小说中作者的情感态度不直接,也不能让人一目了然。

11

12

13

14

9.在《汪曾祺小说选》的自序中,汪曾祺发表了一些对于小说的独特看法:“我曾想打破小说、散文和诗的界限。后来在形式上排除了诗,不分行了,散文的成份是一直都明显地存在着的。”请结合文本一,从小说结构及意境营造的角度,简要分析汪曾祺“散文化小说”的特点。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 ①结构上,汪曾祺在叙述故事时顺其自然,随性写作,结构自然松散。小说中对李三故事的描述没有激烈的情节冲突,如同唠家常一样娓娓道来。

②意境营造上,汪曾祺着力刻画乡土的自然风情、文化、风土人情,营造出散漫的生活氛围,使李三的故事如同发生在读者的生活中。

10.研读文本一和文本二,结合具体内容,分析文本一的故事是否符合费孝通对乡土社会特点的理解?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 符合。

①两家发生纠纷之后,选择到土地祠来赌咒,而不是去官府打官司,影响他们的正是乡土社会的传统,遇到理不清的纠纷就请神明解决;

②失窃后,想找回丢失的重要东西,本家出钱找李三赎回,而不是由官府缉盗,这表明乡土社会礼治秩序的强大;

③李三偷船篙被当场抓住,选择同等的处理办法,认罚二百钱,遵循了礼治秩序的传统。

三、重点章节阅读

阅读下面的文字,完成文后题目。

人们常以“人治”和“法治”相对称,认为西洋是法治的社会,我们是“人治”的社会。所谓人治和法治之别,不在“人”和“法”这两个字上,而是在维持秩序时所用的力量,和所根据的规范的性质。乡土社会不是人治的社会,可以说是个“无法”的社会,但是“无法”并不影响这社会的秩序,因为乡土社会是“礼治”的社会。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

礼治社会并不是指文质彬彬的社会。礼也可以杀人,可以很“野蛮”。譬如我们在旧小说里常读到杀了人来祭旗,那是军礼。礼的内容在现代标准看去,可能是很残酷的。残酷与否并非合礼与否的问题。礼是社会公认合式的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是维持规范的力量。法律是靠国家的权力来推行的,维持礼这种规范的是传统。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

传统是社会所累积的经验,不论哪一个社会,绝不会没有传统的。衣食住行种种最基本的事务,我们并不要事事费心思,那是因为我们托祖宗之福,一一有着可以遵守的成法。但是在乡土社会中,传统的重要性比现代社会更甚。那是因为在乡土社会里传统的效力更大。乡土社会是安土重迁的,不但是人口流动很小,而且人们所取给资源的土地也很少变动。在这种代代如是的环境里,个人不但可以信任自己的经验,而且同样可以信任若祖若父的经验。不必知之,只要照办,生活就能得到保障的办法,自然会随之发生一套价值。依照着做就有福,不依照了就

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

会出毛病。于是人们对于传统有了敬畏之感了。礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的。礼是可以为人所好的,所谓“富而好礼”。孔子很重视服礼的主动性,在下面一段话里说得很清楚:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

这显然是和法律不同了,甚至不同于普通所谓道德。法律是从外限制人的,不守法所得到的罚是由特定的权力所加之于个人的。道德是社会舆论所维持的,做了不道德的事,见不得人,那是不好;受人唾弃,是耻。礼则有甚于道德:如果失礼,不但不好,而且不对、不合、不成。这是个人习惯所维持的,即在没有人的地方也会不能自已。礼治在表面看去好像是人们行为不受规律拘束而自动形成的秩序。其实自动的说法是不确,只是主动地服于成规罢了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

法治和礼治是发生在两种不同的社会情态中。这里所谓礼治也许就是普通所谓人治,但礼治和这种个人好恶的统治相差很远,因为礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。

(摘编自费孝通《乡土中国·礼治秩序》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A.“人治”和“法治”最关键的区别在于维持秩序时所用的力量以及所

根据的规范性质的差别。

B.乡土社会是“礼治”社会,虽然“无法”,但是不代表没有规则,并

不影响社会运行的秩序。

C.在乡土社会中,最基本的事务我们不必事事费心,这与传统息息相关,

因此好古是生活的保障。

D.道德和礼是个人习惯所维持的,如果做了不道德的事情,即使在没有

人的地方也会不能自已。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

“道德和礼是个人习惯所维持的”错。由第4段“道德是社会舆论所维持的”可知,“道德不是个人习惯所维持的”;由第4段“礼则有甚于道德:如果失礼,不但不好,而且不对、不合、不成。这是个人习惯所维持的,即在没有人的地方也会不能自已”可知,是如果做了“不符合礼”的事情,而不是“不道德的事情”,故D项说法混淆原文信息。

12

13

14

12.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A.选文重点围绕“礼治”展开论述,采用了“提出问题—分析问题—解

决问题”的论证思路。

B.第2段以“杀了人来祭旗”为例,目的是证明礼即便残忍,只要符合

社会公认的行为规范,便是对的。

C.第3段中,作者认为传统得以在乡土社会里发挥极为重要作用的前提

是“乡土社会是安土重迁的”。

D.选文善于运用对比论证,将“礼治”与“人治”“法治”进行比较,

突出乡土社会中“礼治”的特点。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

“采用了‘提出问题—分析问题—解决问题’的论证思路”错。本文要论证的中心是礼治和法治的不同,第1段先由普遍的看法引出本文的观点,第2~4段举例论证“礼是社会公认合式的行为规范”和“礼不是靠外在权力来推行,而是人的主动服从”,最后一段总结上文,再次强调礼治的特征,并非采用“提出问题—分析问题—解决问题”的论证思路。

13.“礼”这一概念,在《乡土中国》中多有提及。下列对“礼”相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.乡土社会中“礼”的形成是从经验到传统、从传统到仪式。乡土社会秩序

的维持,是依靠礼加之于人来限制人的行为的。

B.差序格局秉承“克己复礼,修身为本”的儒家观,背后的大山是礼治秩序。

乡土社会的价值标准不能超越差序的人伦而存在。

C.长幼有序是礼治秩序发生效力的体现,是稳定中国乡土社会家庭、亲人之

间关系以及稳定延续中国乡土社会的一种方式。

D.“无讼”指的是人们在发生纠纷时不主张利用诉讼解决问题,而是利用传

统礼治秩序来调解,此调解方式至今依旧有意义。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

“乡土社会秩序的维持,是依靠礼加之于人来限制人的行为的”错。由第3段“礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的”可知,乡土社会的秩序维持是人对礼的主动服从。

14.阅读下面的文字,结合选文,谈谈你对典故“曾子易箦”的理解。

病危的曾子认为自己的身份不适合使用大夫才能享用的席子,不顾弟子的劝阻执意更换。他回到自己的席子上,还没躺安稳就去世了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 ①“曾子易箦”这个故事体现了“什么身份使用什么器物”,说明礼在当时是社会公认合式的行为规范;

②曾子在病重之际还坚持更换与自己身份、地位不相符的床席,这表现了曾子恪守礼法的坚定信念;

③哪怕弟子劝阻曾子,病危不必更换席子,但曾子出于内在服礼的主动与自觉,认为必须服礼,体现了礼是由个人习惯所维持的,无论有没有人劝阻,都不会自已。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读