统编版高中语文必修上册--第五单元 课时5 把握内容,辨析概念(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册--第五单元 课时5 把握内容,辨析概念(共47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-17 12:57:45 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

乡土中国·整本书阅读

第五单元

课时5 把握内容,辨析概念

学习目标

1.分析框架结构,把握其内在联系;梳理整本书内容。

2.辨析、比较文中的成对概念。

课前知识铺垫

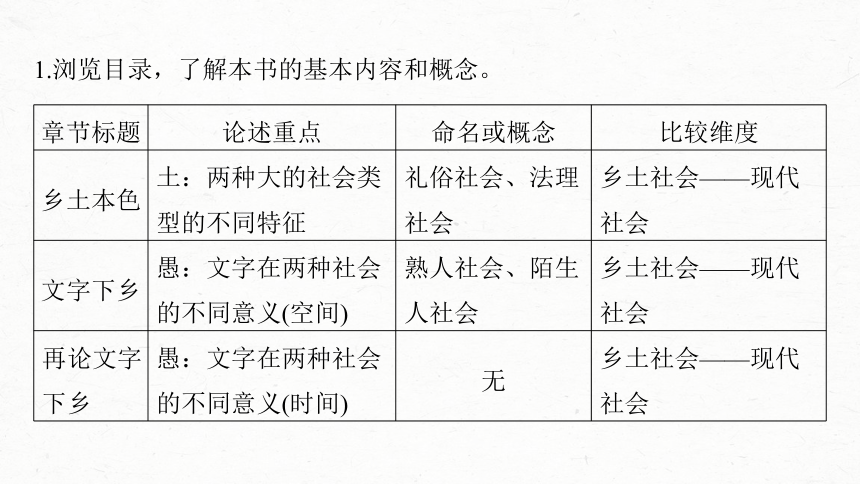

1.浏览目录,了解本书的基本内容和概念。

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

乡土本色 土:两种大的社会类型的不同特征 礼俗社会、法理社会 乡土社会——现代社会

文字下乡 愚:文字在两种社会的不同意义(空间) 熟人社会、陌生人社会 乡土社会——现代社会

再论文字下乡 愚:文字在两种社会的不同意义(时间) 无 乡土社会——现代社会

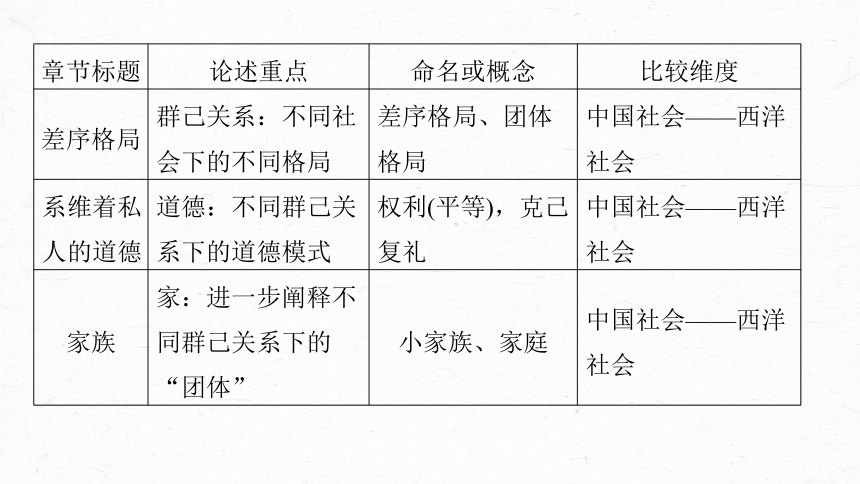

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

差序格局 群己关系:不同社会下的不同格局 差序格局、团体格局 中国社会——西洋社会

系维着私人的道德 道德:不同群己关系下的道德模式 权利(平等),克己复礼 中国社会——西洋社会

家族 家:进一步阐释不同群己关系下的 “团体” 小家族、家庭 中国社会——西洋社会

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

男女有别 感情:在家庭、小家族不同模式下的男女关系 亚普罗式、浮士德式 乡土社会——现代社会

礼治秩序 秩序:维持社会秩序所用的不同力量 人治、法治、礼治 乡土社会——变迁社会

无讼 法律:不同秩序模式下冲突的解决方式 无 乡土社会——现代社会

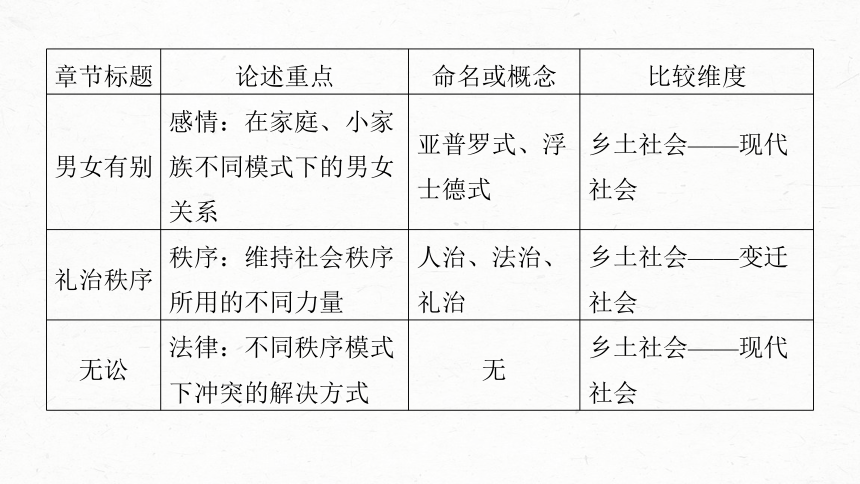

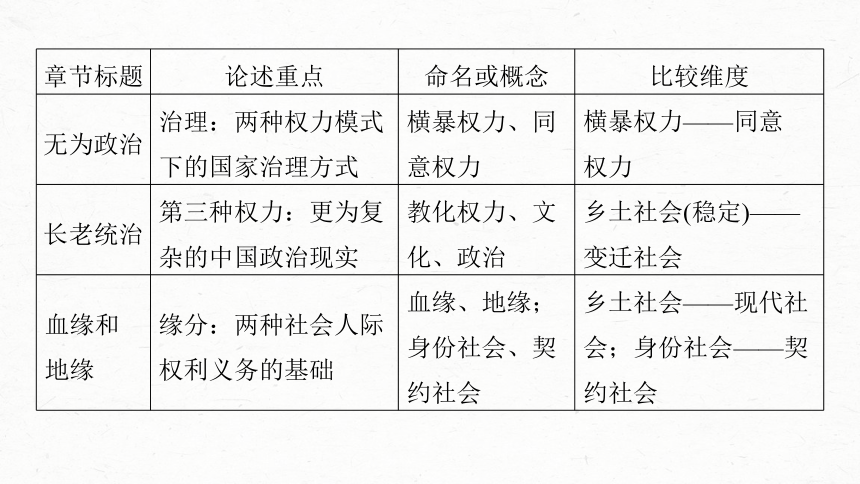

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

无为政治 治理:两种权力模式下的国家治理方式 横暴权力、同意权力 横暴权力——同意

权力

长老统治 第三种权力:更为复杂的中国政治现实 教化权力、文化、政治 乡土社会(稳定)——变迁社会

血缘和 地缘 缘分:两种社会人际权利义务的基础 血缘、地缘;身份社会、契约社会 乡土社会——现代社会;身份社会——契约社会

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

名实的 分离 虚伪:不同权力模式下如何“反对” 时势权力 中国社会——西洋社会;乡土社会(稳定)——变迁社会

从欲望到需要 社会计划:不同社会模式的内在动力基础 欲望、需要、经验、知识 乡土社会——现代社会

2.全书共14章,可划分为四个部分:①乡土本色;②差序格局;③礼治秩序;④社会变迁。

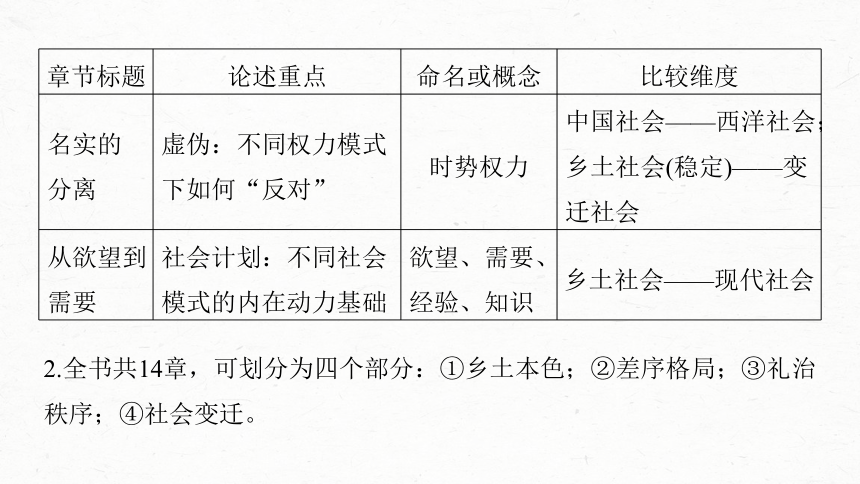

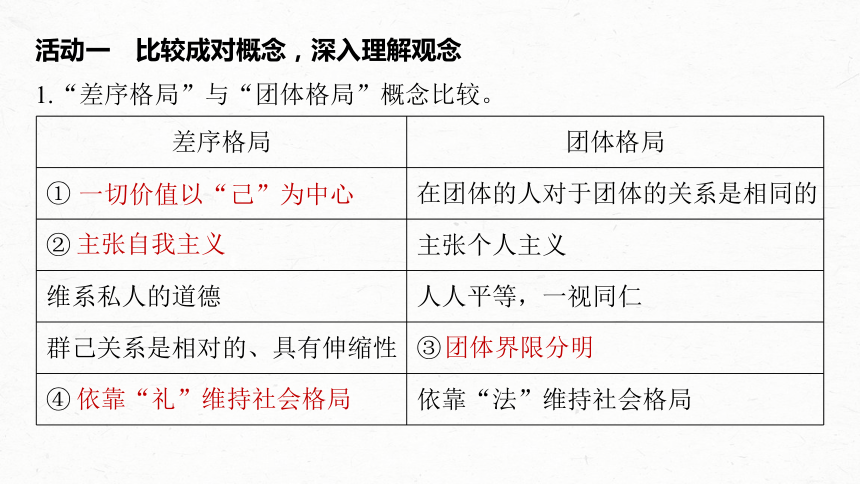

活动一 比较成对概念,深入理解观念

1.“差序格局”与“团体格局”概念比较。

差序格局 团体格局

① 在团体的人对于团体的关系是相同的

② 主张个人主义

维系私人的道德 人人平等,一视同仁

群己关系是相对的、具有伸缩性 ③

④ 依靠“法”维持社会格局

一切价值以“己”为中心

主张自我主义

团体界限分明

依靠“礼”维持社会格局

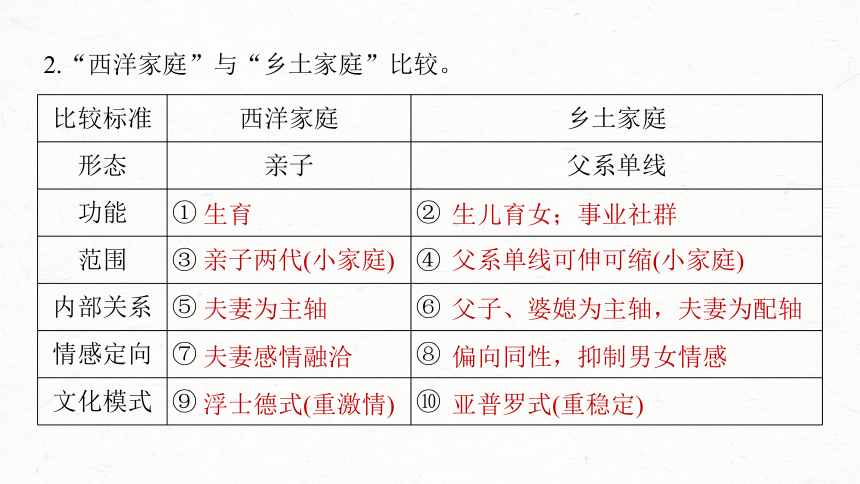

2.“西洋家庭”与“乡土家庭”比较。

比较标准 西洋家庭 乡土家庭

形态 亲子 父系单线

功能 ① ②

范围 ③ ④

内部关系 ⑤ ⑥

情感定向 ⑦ ⑧

文化模式 ⑨ ⑩

生育

生儿育女;事业社群

亲子两代(小家庭)

父系单线可伸可缩(小家庭)

夫妻为主轴

父子、婆媳为主轴,夫妻为配轴

夫妻感情融洽

偏向同性,抑制男女情感

浮士德式(重激情)

亚普罗式(重稳定)

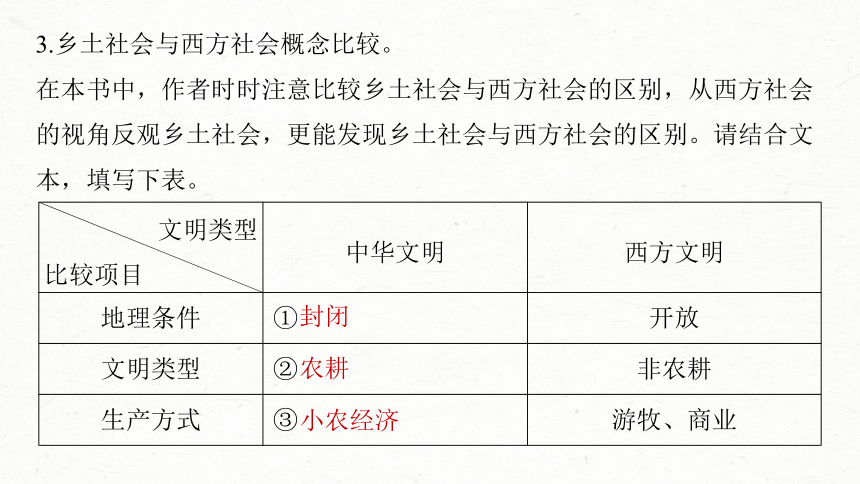

3.乡土社会与西方社会概念比较。

在本书中,作者时时注意比较乡土社会与西方社会的区别,从西方社会的视角反观乡土社会,更能发现乡土社会与西方社会的区别。请结合文本,填写下表。

文明类型 比较项目 中华文明 西方文明

地理条件 ① 开放

文明类型 ② 非农耕

生产方式 ③ 游牧、商业

封闭

农耕

小农经济

文明类型 比较项目 中华文明 西方文明

独立性 自给自足,高度独立 互相依存,不独立

社会文化 ④ 陌生人社会

社会结构 ⑤ 团体格局

伦理道德 区别对待 一致对待

秩序类型 ⑥ 法理秩序

熟人社会

差序格局

礼治秩序

活动二 比较四种权利,深入理解内涵

4.“横暴权力”“教化权力”“同意权力”“时势权力”四种权力比较。

(1)总结比较“横暴权力”“同意权力”“教化权力”三个概念的内涵。

概念 角度 横暴权力 同意权力 教化权力

发生条件 社会冲突 社会合作 社会继替

实现方式 上剥削下 社会分工 教化过程

性质 强制 民主 教化

概念 角度 横暴权力 同意权力 教化权力

权力在乡土社会的存在状况及具体原因 存在状况 无为的状态 处于中国政治结构的下层,不占主导状态 ①

具体原因 皇权为了维持自身的延续,力求无为养民,在乡土社会里一定程度上让给同意权力活动 小农经济分工不发达

②

文化稳定,传统办法足以应付当前问题,每个社会新成员通过教化掌握众多生活规律

处于中国政治结构的下层,占主导状态

(2)维系乡土社会的运行少不了权力,随着乡土社会的发展,权力的形式也在发生变化,作者在书中多个章节都有相关的分析阐述。下列图示对书中提到的四种权力的运行特征进行了梳理,请用连线的方式确定它们之间的关系。

阅读下面的文字,完成文后题目。

家庭是政治生活伦理与行为的训练场。家庭仪式通过共同参与,以及对特定人群的容括和排除而强化父系继嗣原则。依照理学的训诫,全部家庭生活和活动都应围绕祠堂来进行。朱熹迈出了极端的一步:将宗族祭祖仪式的权力扩展到整个血亲群体。随着宗族的扩张,对正确的居家仪式的考虑也扩展开来,无论在社会意义上还是在地理意义上。普通家庭通过设立自己的家祠认可这一社会秩序,以赢得尊重感、祖先的庇护以及宗族的成员身份等。在晚期帝制期间,以祭坛为中心的日常仪式,将越来越多的普通人甚至包括许多并无识字之人的家庭,绑缚到一个秩序井然的社会空间当中。

[摘编自(英)白馥兰《技术、性别、历史》]

微任务

谈谈你对重修家祠、家谱现象的理解

有同学认为,如今已进入“后乡土时代”,但重修家祠、家谱现象越来越普遍。请结合费孝通《乡土中国》一书,谈谈你对这一现象的看法,并简述理由。

答案 这种现象有一定的合理性。重修家祠、家谱,可以让乡村的人们赢得尊重感、祖先的庇护以及宗族成员的身份;并且在法律之外,能自觉以道德约束自己的行为,从而营造一个秩序井然的乡土社会。

本题可以表明支持的立场。由材料“家庭是政治生活伦理与行为的训练场”“普通家庭通过设立自己的家祠认可这一社会秩序,以赢得尊重感、祖先的庇护以及宗族的成员身份等”“在晚期帝制期间,以祭坛为中心的日常仪式,将越来越多的普通人甚至包括许多并无识字之人的家庭,绑缚到一个秩序井然的社会空间当中”可知,家庭是政治、生活、伦理与行为的训练场,宗族祭祀让家庭存在于一个秩序井然的社会空间中。重修家祠、家谱,可以让乡村的人们赢得尊重感、祖先的庇护以及宗族成员的身份;并且在法律之外,能自觉以道德约束自己的行为,从而营造一个秩序井然的乡土社会。

练透

一、课内基础练

1.判断下列说法的正误。(正确的在括号内画“√”,错误的画“×”)

(1)大多数中国人至今依然有着“安土重迁”“落叶归根”的思想,这些都是中国基层社会乡土性的表现。( )

(2)费孝通在《乡土中国》中写道:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代—代地下去,不太有变动。”这说明土地限制了人口的流动。( )

1

2

3

4

5

6

7

8

√

√

(3)中国乡土社会没有文字的原因:文字不是人们生活的必要媒介;人与人是面对面接触,有语言等传情达意的方式;人的生活是定型的,不需要文字帮助记忆。( )

(4)依人类学上的说法,氏族是一个事业组织,再扩大就可以成为一个部落。氏族和部落赋有政治、经济、宗教等复杂的功能。我们的家也正是这样。( )

(5)人治和法治之别,不仅在“人”和“法”这两个字上,而且在维持秩序时所用的力量,和所根据的规范的性质。( )

1

2

3

4

5

6

7

8

√

√

×

(6)所谓礼治也许就是普通所谓人治,但是“礼治”一词不会像“人治”一词那样容易引起误解,以致有人觉得社会秩序是可以由个人好恶来维持的了。( )

(7)从整个社会看,一个领导的阶层如果能追得上社会变迁的速率,这社会也可以避免因社会变迁而发生的混乱。( )

(8)在乡土社会中,个人的欲望常是合于人类生存条件的,充分地满足我们本性里带来的欲望,社会就会形成一个最好、最融洽的秩序。( )

(9)儒家所注重的“孝”道,其实是维持社会安定的手段,孝的解释是“无违”,那就是承认同意权力。( )

1

2

3

4

5

6

7

8

√

×

√

√

(10)中国乡土社会是血缘社会,血缘的意思是人和人的权利和义务根据亲属关系来决定。从血缘结合转变到地缘结合是社会性质的转变,也是社会史上的一个大转变。( )

1

2

3

4

5

6

7

8

√

2.填空

(1)中国乡土社区的单位是______,从三家村起可以到几千户的大村。中国乡土社会中的基本社群是____。

(2)在“团体格局”中,道德的基本观念建筑在______和_____的关系上。团体是个超于个人的“实在”,不是有形的东西。

(3)以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。这种由“一根根私人联系所构成的网络”,便是中国乡土社会的基层结构:_________。

1

2

3

4

5

6

7

8

村落

家

团体

个人

差序格局

(4)说人类行为有动机包含着两个意思,一是人类对于自己的行为是可以控制的,要这样做就这样做,不要这样做就不这样做,也就是所谓_____;一是人类在取舍之间有所根据,这根据就是______。

1

2

3

4

5

6

7

8

意志

欲望

1

2

3

4

5

6

7

8

二、语言文字应用

3.阅读下面的文字,完成后面题目。

位于江苏吴江的费孝通纪念馆准备策划一次《乡土中国》特展活动来纪念费孝通先生,目的是把他的这部作品介绍给大众,让观众有兴趣进一步了解费孝通先生的作品。

(1)请你结合《乡土中国》一书内容,为这次展览板块拟定展览主题。

答案 (示例)“乡土特色”“人际交往”“文化传统”“道德理念”“族群关系”“权力类型”。

1

2

3

4

5

6

7

8

(2)请你为这次展览写一个“前言”,简要地介绍一下这次特展,不少于100字。

答案 (示例)以乡土为名,探究五千年中华的独特文化,沉淀于细微角落的未知,《乡土中国》,短短十四篇文章,较为全面地向我们论述了乡土中国的形成、特征与本质。在费老的循循引导下,我们逐渐感受到所谓“乡土性”。费老在开篇写道:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”确如斯言,即使在今日,城镇化成为通往现代化的必由之路,当高楼大厦伸向天际之时,也离不开从历史文脉中吸纳地气。当下,乡村“留守儿童”“空巢老人”等问题亟待解决,城乡差距有待处理,这如今的一切都与我们的乡土传统密切相关。乡土似乎已被淡忘,但它的痕迹却无法抹去,也许生活中一些看似不正常的事情都含有“乡土性”所带来的因素。这本书让我们读懂了乡土中国那不为常人所知的另一面。

4.阅读下面的文字,完成后面题目。

立传的通例,开首大抵该是“某,字某,某地人也”,而我并不知道阿Q姓什么。有一回,他似乎是姓赵,但第二日便模糊了。那是赵太爷的儿子进了秀才的时候,锣声镗镗的报到村里来,阿Q正喝了两碗黄酒,便手舞足蹈的说,这于他也很光采,因为他和赵太爷原来是本家,细细的排起来他还比秀才长三辈呢。其时几个旁听人倒也肃然的有些起敬了。那知道第二天,地保便叫阿Q到赵太爷家里去;太爷一见,满脸溅朱,喝道:“阿Q,你这浑小子!你说我是你的本家么?”

1

2

3

4

5

6

7

8

阿Q不开口。

赵太爷愈看愈生气了,抢进几步说:“你敢胡说!我怎么会有你这样的本家?你姓赵么?”

阿Q不开口,想往后退了;赵太爷跳过去,给了他一个嘴巴。“你怎么会姓赵!——你那里配姓赵!”

阿Q并没有抗辩他确凿姓赵,只用手摸着左颊,和地保退出去了;外面又被地保训斥了一番,谢了地保二百文酒钱。知道的人都说阿Q太荒唐,自己去招打;他大约未必姓赵,即使真姓赵,有赵太爷在这里,也不该如此胡说的。此后便再没有人提起他的氏族来,所以我终于不知道阿Q究竟什么姓。(选自鲁迅《阿Q正传》)

1

2

3

4

5

6

7

8

《阿Q正传》中,阿Q说“我本来姓赵,可是赵老爷不许我姓赵”。有同学对“阿Q为什么在意姓赵”有困惑,请结合《乡土中国》中的知识帮同学解惑。(100字以内)

1

2

3

4

5

6

7

8

答案 他没有姓氏的话,一个家族会排挤他;而只有确定了姓氏,才可在一定的家族内参与家庭仪式,从而获得尊重、祖先的庇护以及宗族成员的身份。阿Q在意姓赵,也是为了获得宗族成员的身份,获得尊重。

三、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

文本一:

茶 干

汪曾祺

连万顺的门面很好认,是个石库门。麻石门框,两扇大门包着铁皮,用铁钉钉出如意云头。本地的店铺一般都是“铺闼子门”,十二块、十六块门板,晚上上在门槛的槽里,白天卸开。这样的石库门的门面不多。城北只有那么几家。一家恒泰当,一家豫丰南货店。恒泰当倒闭了,豫丰失火烧掉了。现在只剩下北市口老正大棉席店和东街连万顺酱园了。

1

2

3

4

5

6

7

8

这样的店面是很神气的。尤其显眼的是两边白粉墙的两个大字。黑漆漆出来的。字高一丈,顶天立地,笔画很粗。一边是“酱”,一边是“醋”。

连万顺的东家姓连。人们当面叫他连老板,背后叫他连老大。都说他善于经营,会做生意,连老大做生意,无非是那么几条:信用好,为人和气,勤快。连万顺除了做本街的生意,主要是做乡下生意。东乡和北乡的种田人上城,把船停在大淖,拴好了船绳,就直奔连万顺,打油、买酱。乡下人打油,都用一种特制的油壶,广口,高身,外面挂了酱黄

1

2

3

4

5

6

7

8

色的釉,壶肩有四个“耳”,耳里拴了两条麻绳作为抬手,不多不少,一壶能装十斤豆油。他们把油壶往柜台上一放,就去办别的事情去了。等他们办完事回来,油已经打好了。油壶口用厚厚的桑皮纸封得严严的。桑皮纸上盖了一个墨印的圆印:“连万顺记”。乡下人从不怀疑油的分量足不足,成色对不对。多年的老主顾了,还能有错?他们要的十斤干黄酱也都装好了。装在一个元宝形的粗篾浅筐里,筐里衬着荷叶,豆酱拍得实实的,酱面盖了几个红曲印的印记,也是圆形的。乡下人付了钱,提了油壶酱筐,道一声“得罪”,就走了。

1

2

3

4

5

6

7

8

茶干是连万顺特制的一种豆腐干。豆腐出净渣,装在一个一个小蒲包里,包口扎紧,入锅,码好,投料,加上好抽油,上面用石头压实,文火煨煮。要煮很长时间。煮得了,再一块一块从麻包里倒出来。这种茶干是圆形的,周围较厚,中间较薄,周身有蒲包压出来的细纹,每一块当中还带着三个字“连万顺”——在扎包时每一包里都放进一个小小的长方形的木牌,木牌上刻着字,木牌压在豆腐干上,字就出来了。这种茶干外皮是深紫黑色的,瓣开了,里面是浅褐色的,很结实,嚼起来很有咬劲,越嚼越香,是佐茶的妙品,所以叫作“茶干”。连老大监制

1

2

3

4

5

6

7

8

茶干,是很认真的。每一道工序都不许马虎。连万顺茶干的牌子闯出来了,车站、码头、茶馆、酒店都有卖的。后来竟有人专门买了到外地送人的。双黄鸭蛋、醉蟹、董糖、连万顺的茶干,凑成四色礼品,馈赠亲友,极为相宜。

1

2

3

4

5

6

7

8

连老大就是这样一个人,一个开酱园的老板,一个普普通通,正正派派的生意人,没有什么特别处。这样的人是很难写成小说的。要说他有特别处,也有,有两点。一是他的酒量奇大。他以酒代茶。他极少喝茶。他坐在账桌上算账的时候,面前总放一个豆绿茶碗。碗里不是茶,是酒,——一般的白酒,不是什么好酒。他算几笔,喝一口,什么也不“就”,一天老这么喝着,喝完了,就自己去打一碗。他从来没有醉的时候。

1

2

3

4

5

6

7

8

二是他说话有个口头语“的时候”。什么话都要加一个“的时候”。“我的时候”“他的时候”“麦子的时候”“豆子的时候”“猫的时候”“狗的时候”……他说话本来就慢,加了许多“的时候”就更慢了。如果把他说的“的时候”都刷去,他每天至少要少说四分之一的字。

1

2

3

4

5

6

7

8

连万顺已经没有了。连老板也故去多年了。五六十岁的人还记得连万顺的样子,记得门口的两个大字。记得酱园内外的气味,记得连老大的声音笑貌,自然也记得连万顺的茶干。连老大的儿子也四十多了。他在县里的副食品总店工作。有人问他:“你们家的茶干,为什么不恢复起来?”他说:“这得下十几种药料,现在,谁做这个!”

一个人监制的一种食品,成了一个地方具有代表性的生产,真也不容易。不过,这种东西没有了,也就没有了。(有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

文本二:

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

1

2

3

4

5

6

7

8

“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任。这信任并非没有根据的,其实最可靠也没有了,因为这是规矩。

(摘编自费孝通《乡土中国·乡土本色》)

1

2

3

4

5

6

7

8

5.下列对文本一相关内容的理解,正确的一项是

A.人们在背后称普普通通开酱园的连老板为“连老大”,这不仅说明他

会做生意,更体现出他作为生意人的精明。

B.乡下人进城直奔“连万顺”,把油壶放下,办完事再把油壶捎走,也

不怀疑油的分量和成色,旨在说明乡下人的老实。

C.圆形的茶干,周围较厚,中间较薄,周身有蒲包压出来的细纹,每一

块当中还带着三个字“连万顺”,说明连老大的傲气。

D.连老大的儿子没能继承家业制作茶干,这既从侧面反映出连老大的勤

勉与认真,也借此展现了社会变迁。

1

2

3

4

5

6

7

8

√

1

2

3

4

5

6

7

8

A项“精明”错,不能说明连老板的精明,这是他待人有礼、诚信为本、受人尊重的体现。

B项“老实”错,并非旨在说明乡下人的老实,而是从侧面反映连老板值得信任。

C项“傲气”错,不能说明连老板的傲气,这只是一种营销方式。

6.下列对文本一艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.小说塑造的连老大是一个乡土市井中普通的小人物,这体现了汪曾祺

关注小人物的独特审美以及对“微小”事物的趣味。

B.小说写连老大酒量奇大和惯用的口头语,看似与做茶干无关,但有利

于读者更好地认识开酱园的连老板这一人物形象。

C.小说中使用动作、语言、心理描写等多种方法塑造连老大的形象,如

写他算账、喝酒时,就运用了动作描写。

D.小说采用第三人称口吻叙述故事。这样的叙述角度,自由而灵活,

能比较直接客观地展现丰富多彩的生活。

1

2

3

4

5

6

7

8

√

1

2

3

4

5

6

7

8

“心理描写”错,小说塑造连老大的形象,有动作描写“他算几笔,喝一口”和语言描写“我的时候”“他的时候”“麦子的时候”,没有运用心理描写。

1

2

3

4

5

6

7

8

7.研读文本,分析文本一中的故事是如何体现费孝通乡土社会的特点的,并结合文本谈谈乡土社会的优缺点。

答案 ①连老板做生意的对象多是熟人。他主要做本街和乡下人的生意,大家彼此信任。比如,乡下人进城就直奔连万顺,乡下人从不怀疑油的分量足不足、成色对不对等问题,符合费孝通所写乡土社会的特点。

②“熟人社会”的优点:大家都是熟人,从熟悉得到信任,非常可靠;人们除了生意上的往来,还带着一分人情味。比如,大家把连老板叫作“连老大”,连老大去世多年,年纪比较大的人都还记得他的音容笑貌,记得他家茶干的味道。

③“熟人社会”的缺点:以人情为规矩,可能会产生不必要的纠纷;乡土社会因规矩而维持信任,不再适合现代社会。

8.在《汪曾祺小说选》的自序中,汪曾祺说道:“我曾想打破小说、散文和诗的界限。后来在形式上排除了诗,不分行了,散文的成份是一直都明显地存在着的。”请简析这篇小说的散文化特点。

1

2

3

4

5

6

7

8

答案 ①淡化情节。没有激烈的矛盾冲突和跌宕起伏的开端、发展、高潮、结局等情节。

②虚化人物。作者对连老板的描写刻画不多,人物并不立体、典型。

③语言散文化。多是简单的生活化语言,质朴而接近口语。

④意境散文化。小说写了和气的老板、美味的茶干、彼此信任的人际关系,营造出一个独具民情风俗的艺术境界。

乡土中国·整本书阅读

第五单元

课时5 把握内容,辨析概念

学习目标

1.分析框架结构,把握其内在联系;梳理整本书内容。

2.辨析、比较文中的成对概念。

课前知识铺垫

1.浏览目录,了解本书的基本内容和概念。

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

乡土本色 土:两种大的社会类型的不同特征 礼俗社会、法理社会 乡土社会——现代社会

文字下乡 愚:文字在两种社会的不同意义(空间) 熟人社会、陌生人社会 乡土社会——现代社会

再论文字下乡 愚:文字在两种社会的不同意义(时间) 无 乡土社会——现代社会

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

差序格局 群己关系:不同社会下的不同格局 差序格局、团体格局 中国社会——西洋社会

系维着私人的道德 道德:不同群己关系下的道德模式 权利(平等),克己复礼 中国社会——西洋社会

家族 家:进一步阐释不同群己关系下的 “团体” 小家族、家庭 中国社会——西洋社会

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

男女有别 感情:在家庭、小家族不同模式下的男女关系 亚普罗式、浮士德式 乡土社会——现代社会

礼治秩序 秩序:维持社会秩序所用的不同力量 人治、法治、礼治 乡土社会——变迁社会

无讼 法律:不同秩序模式下冲突的解决方式 无 乡土社会——现代社会

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

无为政治 治理:两种权力模式下的国家治理方式 横暴权力、同意权力 横暴权力——同意

权力

长老统治 第三种权力:更为复杂的中国政治现实 教化权力、文化、政治 乡土社会(稳定)——变迁社会

血缘和 地缘 缘分:两种社会人际权利义务的基础 血缘、地缘;身份社会、契约社会 乡土社会——现代社会;身份社会——契约社会

章节标题 论述重点 命名或概念 比较维度

名实的 分离 虚伪:不同权力模式下如何“反对” 时势权力 中国社会——西洋社会;乡土社会(稳定)——变迁社会

从欲望到需要 社会计划:不同社会模式的内在动力基础 欲望、需要、经验、知识 乡土社会——现代社会

2.全书共14章,可划分为四个部分:①乡土本色;②差序格局;③礼治秩序;④社会变迁。

活动一 比较成对概念,深入理解观念

1.“差序格局”与“团体格局”概念比较。

差序格局 团体格局

① 在团体的人对于团体的关系是相同的

② 主张个人主义

维系私人的道德 人人平等,一视同仁

群己关系是相对的、具有伸缩性 ③

④ 依靠“法”维持社会格局

一切价值以“己”为中心

主张自我主义

团体界限分明

依靠“礼”维持社会格局

2.“西洋家庭”与“乡土家庭”比较。

比较标准 西洋家庭 乡土家庭

形态 亲子 父系单线

功能 ① ②

范围 ③ ④

内部关系 ⑤ ⑥

情感定向 ⑦ ⑧

文化模式 ⑨ ⑩

生育

生儿育女;事业社群

亲子两代(小家庭)

父系单线可伸可缩(小家庭)

夫妻为主轴

父子、婆媳为主轴,夫妻为配轴

夫妻感情融洽

偏向同性,抑制男女情感

浮士德式(重激情)

亚普罗式(重稳定)

3.乡土社会与西方社会概念比较。

在本书中,作者时时注意比较乡土社会与西方社会的区别,从西方社会的视角反观乡土社会,更能发现乡土社会与西方社会的区别。请结合文本,填写下表。

文明类型 比较项目 中华文明 西方文明

地理条件 ① 开放

文明类型 ② 非农耕

生产方式 ③ 游牧、商业

封闭

农耕

小农经济

文明类型 比较项目 中华文明 西方文明

独立性 自给自足,高度独立 互相依存,不独立

社会文化 ④ 陌生人社会

社会结构 ⑤ 团体格局

伦理道德 区别对待 一致对待

秩序类型 ⑥ 法理秩序

熟人社会

差序格局

礼治秩序

活动二 比较四种权利,深入理解内涵

4.“横暴权力”“教化权力”“同意权力”“时势权力”四种权力比较。

(1)总结比较“横暴权力”“同意权力”“教化权力”三个概念的内涵。

概念 角度 横暴权力 同意权力 教化权力

发生条件 社会冲突 社会合作 社会继替

实现方式 上剥削下 社会分工 教化过程

性质 强制 民主 教化

概念 角度 横暴权力 同意权力 教化权力

权力在乡土社会的存在状况及具体原因 存在状况 无为的状态 处于中国政治结构的下层,不占主导状态 ①

具体原因 皇权为了维持自身的延续,力求无为养民,在乡土社会里一定程度上让给同意权力活动 小农经济分工不发达

②

文化稳定,传统办法足以应付当前问题,每个社会新成员通过教化掌握众多生活规律

处于中国政治结构的下层,占主导状态

(2)维系乡土社会的运行少不了权力,随着乡土社会的发展,权力的形式也在发生变化,作者在书中多个章节都有相关的分析阐述。下列图示对书中提到的四种权力的运行特征进行了梳理,请用连线的方式确定它们之间的关系。

阅读下面的文字,完成文后题目。

家庭是政治生活伦理与行为的训练场。家庭仪式通过共同参与,以及对特定人群的容括和排除而强化父系继嗣原则。依照理学的训诫,全部家庭生活和活动都应围绕祠堂来进行。朱熹迈出了极端的一步:将宗族祭祖仪式的权力扩展到整个血亲群体。随着宗族的扩张,对正确的居家仪式的考虑也扩展开来,无论在社会意义上还是在地理意义上。普通家庭通过设立自己的家祠认可这一社会秩序,以赢得尊重感、祖先的庇护以及宗族的成员身份等。在晚期帝制期间,以祭坛为中心的日常仪式,将越来越多的普通人甚至包括许多并无识字之人的家庭,绑缚到一个秩序井然的社会空间当中。

[摘编自(英)白馥兰《技术、性别、历史》]

微任务

谈谈你对重修家祠、家谱现象的理解

有同学认为,如今已进入“后乡土时代”,但重修家祠、家谱现象越来越普遍。请结合费孝通《乡土中国》一书,谈谈你对这一现象的看法,并简述理由。

答案 这种现象有一定的合理性。重修家祠、家谱,可以让乡村的人们赢得尊重感、祖先的庇护以及宗族成员的身份;并且在法律之外,能自觉以道德约束自己的行为,从而营造一个秩序井然的乡土社会。

本题可以表明支持的立场。由材料“家庭是政治生活伦理与行为的训练场”“普通家庭通过设立自己的家祠认可这一社会秩序,以赢得尊重感、祖先的庇护以及宗族的成员身份等”“在晚期帝制期间,以祭坛为中心的日常仪式,将越来越多的普通人甚至包括许多并无识字之人的家庭,绑缚到一个秩序井然的社会空间当中”可知,家庭是政治、生活、伦理与行为的训练场,宗族祭祀让家庭存在于一个秩序井然的社会空间中。重修家祠、家谱,可以让乡村的人们赢得尊重感、祖先的庇护以及宗族成员的身份;并且在法律之外,能自觉以道德约束自己的行为,从而营造一个秩序井然的乡土社会。

练透

一、课内基础练

1.判断下列说法的正误。(正确的在括号内画“√”,错误的画“×”)

(1)大多数中国人至今依然有着“安土重迁”“落叶归根”的思想,这些都是中国基层社会乡土性的表现。( )

(2)费孝通在《乡土中国》中写道:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代—代地下去,不太有变动。”这说明土地限制了人口的流动。( )

1

2

3

4

5

6

7

8

√

√

(3)中国乡土社会没有文字的原因:文字不是人们生活的必要媒介;人与人是面对面接触,有语言等传情达意的方式;人的生活是定型的,不需要文字帮助记忆。( )

(4)依人类学上的说法,氏族是一个事业组织,再扩大就可以成为一个部落。氏族和部落赋有政治、经济、宗教等复杂的功能。我们的家也正是这样。( )

(5)人治和法治之别,不仅在“人”和“法”这两个字上,而且在维持秩序时所用的力量,和所根据的规范的性质。( )

1

2

3

4

5

6

7

8

√

√

×

(6)所谓礼治也许就是普通所谓人治,但是“礼治”一词不会像“人治”一词那样容易引起误解,以致有人觉得社会秩序是可以由个人好恶来维持的了。( )

(7)从整个社会看,一个领导的阶层如果能追得上社会变迁的速率,这社会也可以避免因社会变迁而发生的混乱。( )

(8)在乡土社会中,个人的欲望常是合于人类生存条件的,充分地满足我们本性里带来的欲望,社会就会形成一个最好、最融洽的秩序。( )

(9)儒家所注重的“孝”道,其实是维持社会安定的手段,孝的解释是“无违”,那就是承认同意权力。( )

1

2

3

4

5

6

7

8

√

×

√

√

(10)中国乡土社会是血缘社会,血缘的意思是人和人的权利和义务根据亲属关系来决定。从血缘结合转变到地缘结合是社会性质的转变,也是社会史上的一个大转变。( )

1

2

3

4

5

6

7

8

√

2.填空

(1)中国乡土社区的单位是______,从三家村起可以到几千户的大村。中国乡土社会中的基本社群是____。

(2)在“团体格局”中,道德的基本观念建筑在______和_____的关系上。团体是个超于个人的“实在”,不是有形的东西。

(3)以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。这种由“一根根私人联系所构成的网络”,便是中国乡土社会的基层结构:_________。

1

2

3

4

5

6

7

8

村落

家

团体

个人

差序格局

(4)说人类行为有动机包含着两个意思,一是人类对于自己的行为是可以控制的,要这样做就这样做,不要这样做就不这样做,也就是所谓_____;一是人类在取舍之间有所根据,这根据就是______。

1

2

3

4

5

6

7

8

意志

欲望

1

2

3

4

5

6

7

8

二、语言文字应用

3.阅读下面的文字,完成后面题目。

位于江苏吴江的费孝通纪念馆准备策划一次《乡土中国》特展活动来纪念费孝通先生,目的是把他的这部作品介绍给大众,让观众有兴趣进一步了解费孝通先生的作品。

(1)请你结合《乡土中国》一书内容,为这次展览板块拟定展览主题。

答案 (示例)“乡土特色”“人际交往”“文化传统”“道德理念”“族群关系”“权力类型”。

1

2

3

4

5

6

7

8

(2)请你为这次展览写一个“前言”,简要地介绍一下这次特展,不少于100字。

答案 (示例)以乡土为名,探究五千年中华的独特文化,沉淀于细微角落的未知,《乡土中国》,短短十四篇文章,较为全面地向我们论述了乡土中国的形成、特征与本质。在费老的循循引导下,我们逐渐感受到所谓“乡土性”。费老在开篇写道:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”确如斯言,即使在今日,城镇化成为通往现代化的必由之路,当高楼大厦伸向天际之时,也离不开从历史文脉中吸纳地气。当下,乡村“留守儿童”“空巢老人”等问题亟待解决,城乡差距有待处理,这如今的一切都与我们的乡土传统密切相关。乡土似乎已被淡忘,但它的痕迹却无法抹去,也许生活中一些看似不正常的事情都含有“乡土性”所带来的因素。这本书让我们读懂了乡土中国那不为常人所知的另一面。

4.阅读下面的文字,完成后面题目。

立传的通例,开首大抵该是“某,字某,某地人也”,而我并不知道阿Q姓什么。有一回,他似乎是姓赵,但第二日便模糊了。那是赵太爷的儿子进了秀才的时候,锣声镗镗的报到村里来,阿Q正喝了两碗黄酒,便手舞足蹈的说,这于他也很光采,因为他和赵太爷原来是本家,细细的排起来他还比秀才长三辈呢。其时几个旁听人倒也肃然的有些起敬了。那知道第二天,地保便叫阿Q到赵太爷家里去;太爷一见,满脸溅朱,喝道:“阿Q,你这浑小子!你说我是你的本家么?”

1

2

3

4

5

6

7

8

阿Q不开口。

赵太爷愈看愈生气了,抢进几步说:“你敢胡说!我怎么会有你这样的本家?你姓赵么?”

阿Q不开口,想往后退了;赵太爷跳过去,给了他一个嘴巴。“你怎么会姓赵!——你那里配姓赵!”

阿Q并没有抗辩他确凿姓赵,只用手摸着左颊,和地保退出去了;外面又被地保训斥了一番,谢了地保二百文酒钱。知道的人都说阿Q太荒唐,自己去招打;他大约未必姓赵,即使真姓赵,有赵太爷在这里,也不该如此胡说的。此后便再没有人提起他的氏族来,所以我终于不知道阿Q究竟什么姓。(选自鲁迅《阿Q正传》)

1

2

3

4

5

6

7

8

《阿Q正传》中,阿Q说“我本来姓赵,可是赵老爷不许我姓赵”。有同学对“阿Q为什么在意姓赵”有困惑,请结合《乡土中国》中的知识帮同学解惑。(100字以内)

1

2

3

4

5

6

7

8

答案 他没有姓氏的话,一个家族会排挤他;而只有确定了姓氏,才可在一定的家族内参与家庭仪式,从而获得尊重、祖先的庇护以及宗族成员的身份。阿Q在意姓赵,也是为了获得宗族成员的身份,获得尊重。

三、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

文本一:

茶 干

汪曾祺

连万顺的门面很好认,是个石库门。麻石门框,两扇大门包着铁皮,用铁钉钉出如意云头。本地的店铺一般都是“铺闼子门”,十二块、十六块门板,晚上上在门槛的槽里,白天卸开。这样的石库门的门面不多。城北只有那么几家。一家恒泰当,一家豫丰南货店。恒泰当倒闭了,豫丰失火烧掉了。现在只剩下北市口老正大棉席店和东街连万顺酱园了。

1

2

3

4

5

6

7

8

这样的店面是很神气的。尤其显眼的是两边白粉墙的两个大字。黑漆漆出来的。字高一丈,顶天立地,笔画很粗。一边是“酱”,一边是“醋”。

连万顺的东家姓连。人们当面叫他连老板,背后叫他连老大。都说他善于经营,会做生意,连老大做生意,无非是那么几条:信用好,为人和气,勤快。连万顺除了做本街的生意,主要是做乡下生意。东乡和北乡的种田人上城,把船停在大淖,拴好了船绳,就直奔连万顺,打油、买酱。乡下人打油,都用一种特制的油壶,广口,高身,外面挂了酱黄

1

2

3

4

5

6

7

8

色的釉,壶肩有四个“耳”,耳里拴了两条麻绳作为抬手,不多不少,一壶能装十斤豆油。他们把油壶往柜台上一放,就去办别的事情去了。等他们办完事回来,油已经打好了。油壶口用厚厚的桑皮纸封得严严的。桑皮纸上盖了一个墨印的圆印:“连万顺记”。乡下人从不怀疑油的分量足不足,成色对不对。多年的老主顾了,还能有错?他们要的十斤干黄酱也都装好了。装在一个元宝形的粗篾浅筐里,筐里衬着荷叶,豆酱拍得实实的,酱面盖了几个红曲印的印记,也是圆形的。乡下人付了钱,提了油壶酱筐,道一声“得罪”,就走了。

1

2

3

4

5

6

7

8

茶干是连万顺特制的一种豆腐干。豆腐出净渣,装在一个一个小蒲包里,包口扎紧,入锅,码好,投料,加上好抽油,上面用石头压实,文火煨煮。要煮很长时间。煮得了,再一块一块从麻包里倒出来。这种茶干是圆形的,周围较厚,中间较薄,周身有蒲包压出来的细纹,每一块当中还带着三个字“连万顺”——在扎包时每一包里都放进一个小小的长方形的木牌,木牌上刻着字,木牌压在豆腐干上,字就出来了。这种茶干外皮是深紫黑色的,瓣开了,里面是浅褐色的,很结实,嚼起来很有咬劲,越嚼越香,是佐茶的妙品,所以叫作“茶干”。连老大监制

1

2

3

4

5

6

7

8

茶干,是很认真的。每一道工序都不许马虎。连万顺茶干的牌子闯出来了,车站、码头、茶馆、酒店都有卖的。后来竟有人专门买了到外地送人的。双黄鸭蛋、醉蟹、董糖、连万顺的茶干,凑成四色礼品,馈赠亲友,极为相宜。

1

2

3

4

5

6

7

8

连老大就是这样一个人,一个开酱园的老板,一个普普通通,正正派派的生意人,没有什么特别处。这样的人是很难写成小说的。要说他有特别处,也有,有两点。一是他的酒量奇大。他以酒代茶。他极少喝茶。他坐在账桌上算账的时候,面前总放一个豆绿茶碗。碗里不是茶,是酒,——一般的白酒,不是什么好酒。他算几笔,喝一口,什么也不“就”,一天老这么喝着,喝完了,就自己去打一碗。他从来没有醉的时候。

1

2

3

4

5

6

7

8

二是他说话有个口头语“的时候”。什么话都要加一个“的时候”。“我的时候”“他的时候”“麦子的时候”“豆子的时候”“猫的时候”“狗的时候”……他说话本来就慢,加了许多“的时候”就更慢了。如果把他说的“的时候”都刷去,他每天至少要少说四分之一的字。

1

2

3

4

5

6

7

8

连万顺已经没有了。连老板也故去多年了。五六十岁的人还记得连万顺的样子,记得门口的两个大字。记得酱园内外的气味,记得连老大的声音笑貌,自然也记得连万顺的茶干。连老大的儿子也四十多了。他在县里的副食品总店工作。有人问他:“你们家的茶干,为什么不恢复起来?”他说:“这得下十几种药料,现在,谁做这个!”

一个人监制的一种食品,成了一个地方具有代表性的生产,真也不容易。不过,这种东西没有了,也就没有了。(有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

文本二:

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

1

2

3

4

5

6

7

8

“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任。这信任并非没有根据的,其实最可靠也没有了,因为这是规矩。

(摘编自费孝通《乡土中国·乡土本色》)

1

2

3

4

5

6

7

8

5.下列对文本一相关内容的理解,正确的一项是

A.人们在背后称普普通通开酱园的连老板为“连老大”,这不仅说明他

会做生意,更体现出他作为生意人的精明。

B.乡下人进城直奔“连万顺”,把油壶放下,办完事再把油壶捎走,也

不怀疑油的分量和成色,旨在说明乡下人的老实。

C.圆形的茶干,周围较厚,中间较薄,周身有蒲包压出来的细纹,每一

块当中还带着三个字“连万顺”,说明连老大的傲气。

D.连老大的儿子没能继承家业制作茶干,这既从侧面反映出连老大的勤

勉与认真,也借此展现了社会变迁。

1

2

3

4

5

6

7

8

√

1

2

3

4

5

6

7

8

A项“精明”错,不能说明连老板的精明,这是他待人有礼、诚信为本、受人尊重的体现。

B项“老实”错,并非旨在说明乡下人的老实,而是从侧面反映连老板值得信任。

C项“傲气”错,不能说明连老板的傲气,这只是一种营销方式。

6.下列对文本一艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.小说塑造的连老大是一个乡土市井中普通的小人物,这体现了汪曾祺

关注小人物的独特审美以及对“微小”事物的趣味。

B.小说写连老大酒量奇大和惯用的口头语,看似与做茶干无关,但有利

于读者更好地认识开酱园的连老板这一人物形象。

C.小说中使用动作、语言、心理描写等多种方法塑造连老大的形象,如

写他算账、喝酒时,就运用了动作描写。

D.小说采用第三人称口吻叙述故事。这样的叙述角度,自由而灵活,

能比较直接客观地展现丰富多彩的生活。

1

2

3

4

5

6

7

8

√

1

2

3

4

5

6

7

8

“心理描写”错,小说塑造连老大的形象,有动作描写“他算几笔,喝一口”和语言描写“我的时候”“他的时候”“麦子的时候”,没有运用心理描写。

1

2

3

4

5

6

7

8

7.研读文本,分析文本一中的故事是如何体现费孝通乡土社会的特点的,并结合文本谈谈乡土社会的优缺点。

答案 ①连老板做生意的对象多是熟人。他主要做本街和乡下人的生意,大家彼此信任。比如,乡下人进城就直奔连万顺,乡下人从不怀疑油的分量足不足、成色对不对等问题,符合费孝通所写乡土社会的特点。

②“熟人社会”的优点:大家都是熟人,从熟悉得到信任,非常可靠;人们除了生意上的往来,还带着一分人情味。比如,大家把连老板叫作“连老大”,连老大去世多年,年纪比较大的人都还记得他的音容笑貌,记得他家茶干的味道。

③“熟人社会”的缺点:以人情为规矩,可能会产生不必要的纠纷;乡土社会因规矩而维持信任,不再适合现代社会。

8.在《汪曾祺小说选》的自序中,汪曾祺说道:“我曾想打破小说、散文和诗的界限。后来在形式上排除了诗,不分行了,散文的成份是一直都明显地存在着的。”请简析这篇小说的散文化特点。

1

2

3

4

5

6

7

8

答案 ①淡化情节。没有激烈的矛盾冲突和跌宕起伏的开端、发展、高潮、结局等情节。

②虚化人物。作者对连老板的描写刻画不多,人物并不立体、典型。

③语言散文化。多是简单的生活化语言,质朴而接近口语。

④意境散文化。小说写了和气的老板、美味的茶干、彼此信任的人际关系,营造出一个独具民情风俗的艺术境界。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读