第2课古代两河流域(课件)(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课古代两河流域(课件)(共15张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 981.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-17 22:46:31 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

九年级上册·人教版

第2课 古代两河流域

第一单元 古代亚非文明

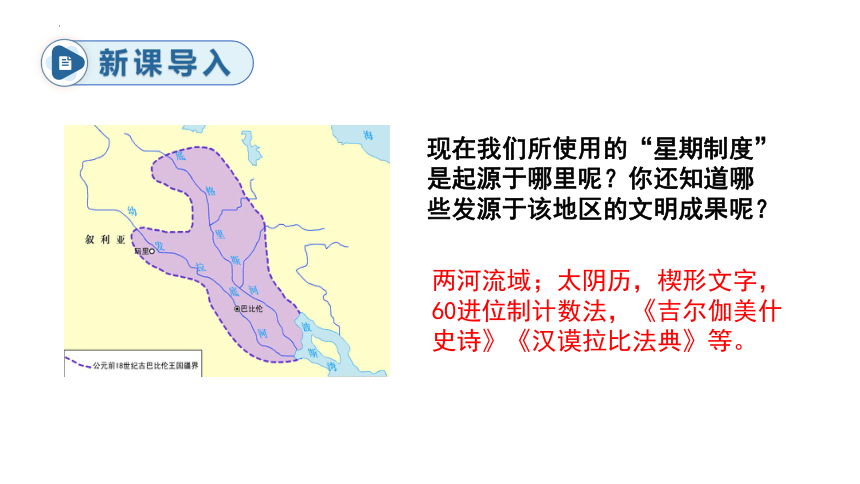

新课导入

现在我们所使用的“星期制度”是起源于哪里呢?你还知道哪些发源于该地区的文明成果呢?

两河流域;太阴历,楔形文字,60进位制计数法,《吉尔伽美什史诗》《汉谟拉比法典》等。

课文讲解

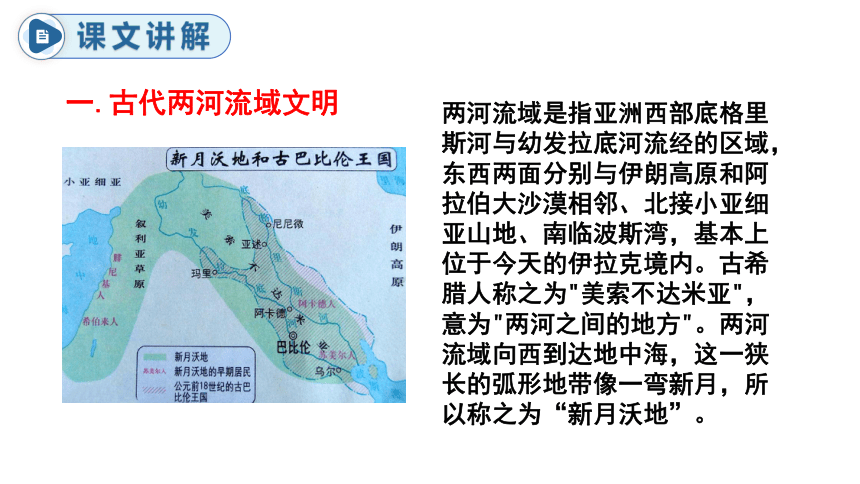

一.古代两河流域文明

两河流域是指亚洲西部底格里斯河与幼发拉底河流经的区域,东西两面分别与伊朗高原和阿拉伯大沙漠相邻、北接小亚细亚山地、南临波斯湾,基本上位于今天的伊拉克境内。古希腊人称之为"美索不达米亚",意为"两河之间的地方"。两河流域向西到达地中海,这一狭长的弧形地带像一弯新月,所以称之为“新月沃地”。

(一)两河流域发展历程

1.国家的出现:约从公元前3500年起,两河在域南部逐渐产生了一些以城市为中心的小国,小国之间混战不止。

2.国家的统一:大约在公元前24世纪,两河流域实现初步统一。此后,两河流域屡遭外部入侵和内部战乱。

3.国家的强大:古巴比伦王国时期,汉谟拉比建立了统一、强大的奴隶制国家。

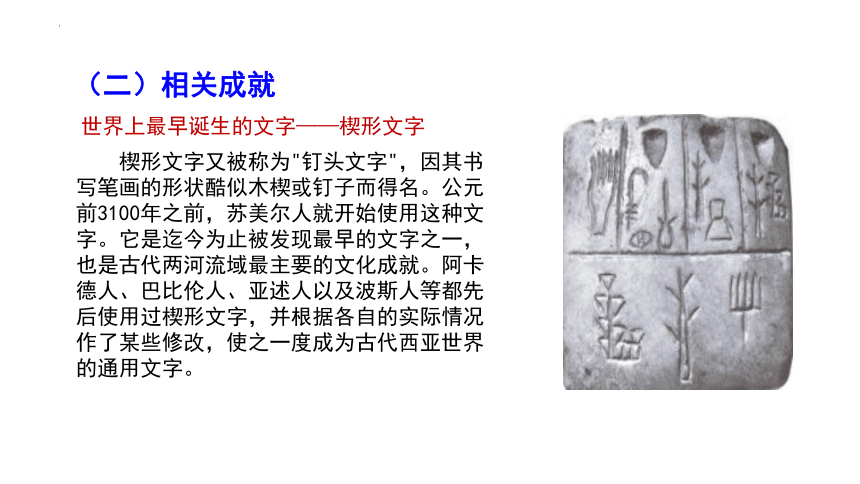

(二)相关成就

世界上最早诞生的文字——楔形文字

楔形文字又被称为"钉头文字",因其书写笔画的形状酷似木楔或钉子而得名。公元前3100年之前,苏美尔人就开始使用这种文字。它是迄今为止被发现最早的文字之一,也是古代两河流域最主要的文化成就。阿卡德人、巴比伦人、亚述人以及波斯人等都先后使用过楔形文字,并根据各自的实际情况作了某些修改,使之一度成为古代西亚世界的通用文字。

苏美尔人还根据月亮的盈亏变化制定了阴历,一年354天,并设置闰月来调整阴历和阳历之间的天数差距。计数法中的60进位制也是两河流域人发明的。

(二)相关成就

古巴比伦王国原是幼发拉底河中游的一个小国。公元前18世纪,第六代国王汉谟拉比在位时,对外采取各个击破的策略,完成了整个两河流域中下游地区的统一事业,建立了统一强大的奴隶制国家。此时是古巴地位王国最强盛的时期。

汉谟拉比实行君主专制制度,加强中央集权,还制定了一部较为系统和完整的法典。

二、古巴比伦王国

古巴比伦城想象图

汉谟拉比(Hammurapi)

公元前19世纪 古巴比伦王国兴起

公元前18世纪

汉谟拉比统一两河流域

建立强大的中央集权制国家

三、《汉谟拉比法典》

《汉谟拉比法典》是汉谟拉比留给后人最重要的历史遗产,集古代两河流域各国原有法律之大成,是得益于楔形文字而保留下来的古代宝贵文献。法典镌刻在黑色玄武岩石柱上,又有“石柱法”之称,顶端浮雕的内容为汉谟拉比正从太阳神沙马什手中接受权标的情景,隐喻君权神授。1901年被法国考古队发现于伊朗西南部古城苏萨,现存于巴黎罗浮宫。

《汉谟拉比法典》石柱

三、《汉谟拉比法典》

法典主要内容

社会等级

家庭奴隶制:古巴比伦的一大特征

规定租赁、雇佣、交换、借贷等

拥有公民权的自由民

无公民权的自由民

奴隶

《汉谟拉比法典》是古巴比伦王国留给人类的宝贵的文化遗产,表明人类社会的法制传统源远流长。

《汉谟拉比法典》部分内容:

第16条:自由民藏匿宫廷或穆什钦努(指被征服地区的人)之逃奴于其家,而据不交出者,此家家主应处死。

第226条,倘理发师未告知主人而剃去其奴隶之标识者,则此理发师应断指。

第282条,倘若奴隶告其主人云:“你非吾之主人。”则此主人应证实其为自己的奴隶,而后其主人得割其耳。

拓展延伸

汉谟拉比法典的实质是什么?

从法典的内容看,他处处维护奴隶主阶级的利益,强化奴隶主阶级的专政。在阶级社会里,法律是统治阶级意志的体现,是维护国家政权的工具。

1. 9世纪前后,西亚地区的原始农业和畜牧业发端于公元前9000年左右,在那里的遗址中,考古学家发现了大麦和小麦,驯养的狗、绵羊和山羊的骨骼以及定居的农业村落遗迹。约公元前4500年,苏美尔人在此从事农业生产,具有灌溉知识,使用金属工具。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐渐扩大,城市的功能不断完善。与上述材料相关的古代文明是( )

A.古代埃及文明 B.古代两河流域文明

C.古代印度文明 D .古代罗马文明

B

课堂练习

2.统一两河流域,建立起奴隶制中央集权国家的国王是( )

A.亚历山大 B.汉谟拉比

C.阿育王 D.胡夫

B

3.《汉谟拉比法典》通篇规范的是人与人之间的关系,但却以神的旨意为开篇,以神的诅咒为结语,将“神”的意志贯穿法典。这说明该法典( )

A.承认婆罗门的最高等级地位

B.关注实际而不注重理论

C.维护古埃及国王的无限权力

D.宣扬“君权神授”思想

D

4.法典记载:“倘理发师未告知奴隶之主人而剃去非其奴隶的奴隶

标识者,则此理发师应断指。”材料内容反映( )

A.买卖奴隶现象 B.保护私有财产

C.商品经济活跃 D.社会等级森严

B

5.《汉谟拉比法典》的内容十分广泛,从中可以清晰地了解古巴比

伦社会。下列选项中能说明商品经济在古巴比伦比较活跃是( )

A.三个严格的社会等级

B.租赁、雇佣、交换、借贷等规定

C.家庭奴隶制

D.买卖奴隶现象

B

九年级上册·人教版

第2课 古代两河流域

第一单元 古代亚非文明

新课导入

现在我们所使用的“星期制度”是起源于哪里呢?你还知道哪些发源于该地区的文明成果呢?

两河流域;太阴历,楔形文字,60进位制计数法,《吉尔伽美什史诗》《汉谟拉比法典》等。

课文讲解

一.古代两河流域文明

两河流域是指亚洲西部底格里斯河与幼发拉底河流经的区域,东西两面分别与伊朗高原和阿拉伯大沙漠相邻、北接小亚细亚山地、南临波斯湾,基本上位于今天的伊拉克境内。古希腊人称之为"美索不达米亚",意为"两河之间的地方"。两河流域向西到达地中海,这一狭长的弧形地带像一弯新月,所以称之为“新月沃地”。

(一)两河流域发展历程

1.国家的出现:约从公元前3500年起,两河在域南部逐渐产生了一些以城市为中心的小国,小国之间混战不止。

2.国家的统一:大约在公元前24世纪,两河流域实现初步统一。此后,两河流域屡遭外部入侵和内部战乱。

3.国家的强大:古巴比伦王国时期,汉谟拉比建立了统一、强大的奴隶制国家。

(二)相关成就

世界上最早诞生的文字——楔形文字

楔形文字又被称为"钉头文字",因其书写笔画的形状酷似木楔或钉子而得名。公元前3100年之前,苏美尔人就开始使用这种文字。它是迄今为止被发现最早的文字之一,也是古代两河流域最主要的文化成就。阿卡德人、巴比伦人、亚述人以及波斯人等都先后使用过楔形文字,并根据各自的实际情况作了某些修改,使之一度成为古代西亚世界的通用文字。

苏美尔人还根据月亮的盈亏变化制定了阴历,一年354天,并设置闰月来调整阴历和阳历之间的天数差距。计数法中的60进位制也是两河流域人发明的。

(二)相关成就

古巴比伦王国原是幼发拉底河中游的一个小国。公元前18世纪,第六代国王汉谟拉比在位时,对外采取各个击破的策略,完成了整个两河流域中下游地区的统一事业,建立了统一强大的奴隶制国家。此时是古巴地位王国最强盛的时期。

汉谟拉比实行君主专制制度,加强中央集权,还制定了一部较为系统和完整的法典。

二、古巴比伦王国

古巴比伦城想象图

汉谟拉比(Hammurapi)

公元前19世纪 古巴比伦王国兴起

公元前18世纪

汉谟拉比统一两河流域

建立强大的中央集权制国家

三、《汉谟拉比法典》

《汉谟拉比法典》是汉谟拉比留给后人最重要的历史遗产,集古代两河流域各国原有法律之大成,是得益于楔形文字而保留下来的古代宝贵文献。法典镌刻在黑色玄武岩石柱上,又有“石柱法”之称,顶端浮雕的内容为汉谟拉比正从太阳神沙马什手中接受权标的情景,隐喻君权神授。1901年被法国考古队发现于伊朗西南部古城苏萨,现存于巴黎罗浮宫。

《汉谟拉比法典》石柱

三、《汉谟拉比法典》

法典主要内容

社会等级

家庭奴隶制:古巴比伦的一大特征

规定租赁、雇佣、交换、借贷等

拥有公民权的自由民

无公民权的自由民

奴隶

《汉谟拉比法典》是古巴比伦王国留给人类的宝贵的文化遗产,表明人类社会的法制传统源远流长。

《汉谟拉比法典》部分内容:

第16条:自由民藏匿宫廷或穆什钦努(指被征服地区的人)之逃奴于其家,而据不交出者,此家家主应处死。

第226条,倘理发师未告知主人而剃去其奴隶之标识者,则此理发师应断指。

第282条,倘若奴隶告其主人云:“你非吾之主人。”则此主人应证实其为自己的奴隶,而后其主人得割其耳。

拓展延伸

汉谟拉比法典的实质是什么?

从法典的内容看,他处处维护奴隶主阶级的利益,强化奴隶主阶级的专政。在阶级社会里,法律是统治阶级意志的体现,是维护国家政权的工具。

1. 9世纪前后,西亚地区的原始农业和畜牧业发端于公元前9000年左右,在那里的遗址中,考古学家发现了大麦和小麦,驯养的狗、绵羊和山羊的骨骼以及定居的农业村落遗迹。约公元前4500年,苏美尔人在此从事农业生产,具有灌溉知识,使用金属工具。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐渐扩大,城市的功能不断完善。与上述材料相关的古代文明是( )

A.古代埃及文明 B.古代两河流域文明

C.古代印度文明 D .古代罗马文明

B

课堂练习

2.统一两河流域,建立起奴隶制中央集权国家的国王是( )

A.亚历山大 B.汉谟拉比

C.阿育王 D.胡夫

B

3.《汉谟拉比法典》通篇规范的是人与人之间的关系,但却以神的旨意为开篇,以神的诅咒为结语,将“神”的意志贯穿法典。这说明该法典( )

A.承认婆罗门的最高等级地位

B.关注实际而不注重理论

C.维护古埃及国王的无限权力

D.宣扬“君权神授”思想

D

4.法典记载:“倘理发师未告知奴隶之主人而剃去非其奴隶的奴隶

标识者,则此理发师应断指。”材料内容反映( )

A.买卖奴隶现象 B.保护私有财产

C.商品经济活跃 D.社会等级森严

B

5.《汉谟拉比法典》的内容十分广泛,从中可以清晰地了解古巴比

伦社会。下列选项中能说明商品经济在古巴比伦比较活跃是( )

A.三个严格的社会等级

B.租赁、雇佣、交换、借贷等规定

C.家庭奴隶制

D.买卖奴隶现象

B

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》