人教版必修三第五单元第14课从“师夷长技”到维新变法(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三第五单元第14课从“师夷长技”到维新变法(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 907.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-02 09:32:48 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。第五单元 第14课

从“师夷长技”到维新变法 西学东渐,是指近代中国人向西方

学习的渐进过程,是西方文化向中国传

播的历史过程。

中国人对西学的态度由最初的排拒

到逐渐的接受。☆西学东渐☆“师夷长技以制夷”“师夷长技以自强”主张“君主立宪制”主张“民主共和制”民主、科学、马克思主义器物

层面制度

层面思想

层面一.“开眼看世界”1.背景:◆中国古代华夷观:◆清朝帝王的华夷观:△船坚炮利的直观刺激△一.“开眼看世界”1.背景: a、中国封建统治危机四伏。

b、欧美资本主义国家崛起,不断对外侵略扩张。英国发动鸦片战争,民族危机加深。

c、鸦片战争使有识之士萌发了向西方学习的思想。民族危机—强国御侮、救亡图存(目的)2.代表人物及主张:★

林

则

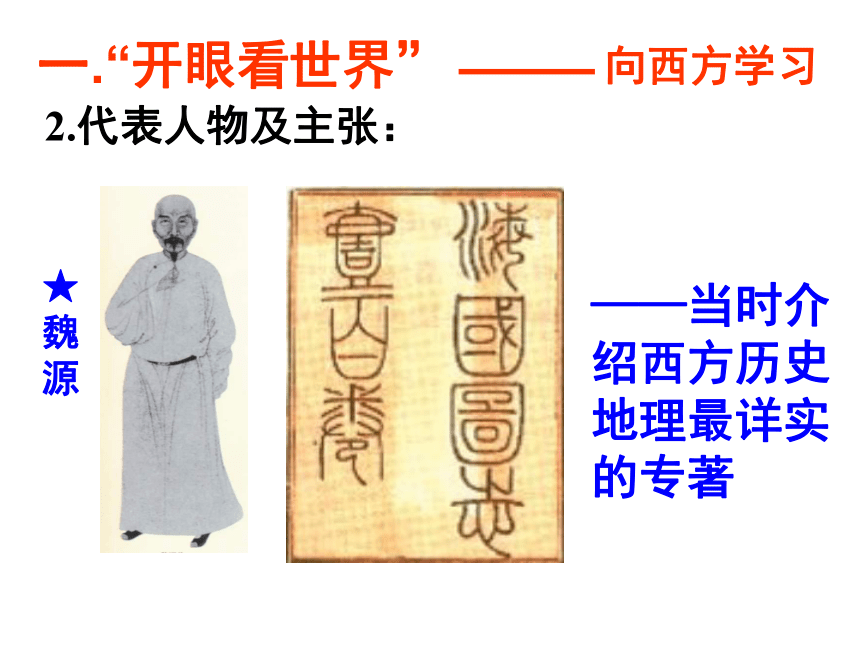

徐近代中国开眼看世界的第一人《各国律例》 《四洲志》一.“开眼看世界”A、主张:向西方学习,师夷长技。B、表现:设立译馆,翻译书籍;仿制西方战舰C、地位:——当时介绍西方历史地理最详实的专著★

魏

源一.“开眼看世界”2.代表人物及主张: 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。 “不善师外夷者,外夷制之;

善师四夷者,能制四夷。”“夷之

长技三:一战舰,二火器,三养

兵练兵之法。”★

魏

源一.“开眼看世界”2.代表人物及主张:A、主张:师夷长技以制夷B、著作:《海国图志》C、意义:引导人们关注世界形势,对当时的思想解放向西方学习有重要启迪作用3.评价:⑴积极影响:A、引导人们关注世界形势;

B、对当时的思想解放有重要启迪作用;

C、迈出了近代中国向西方学习的第一步,是近代中国思想解放的开端,向西方学习逐渐成为中国近代的思想主流。一.“开眼看世界”⑵局限性: 局限于著书立说,尚未付诸实践。对西方的学习停留在技术或器物层面上,未涉及到变革封建制度。及时训练

1、下列著作、杂志中,反映了中国人最早睁眼看世界的是A2、右图所示著作提出的思想主张是( )

A.物竞天择,适者生存

B.师夷长技以制夷

C.中学为体,西学为用

D.驱逐鞑虏,恢复中华

3、阅读以下当时人对某一著作的评论:

评论一:“百年喜读樽前兆,万里惊看海外文。” ——陈世镕;

评论二:“其书罗列甚远之国,指掌形势可为奇书。”——陈 澧;

评论三:“欲制夷患,必筹夷情,尤为有用之书。” ——林昌彝。

据上述评论推断此书应该是:

A、《海国图志》 B、《天演论》

C、《新潮》 D、《青年杂志》BA二.中学为体,西学为用--洋务派 回顾必修二相关内容:

1、洋务运动的背景

2、洋务运动代表人物、时间

3、洋务运动旗号(思想主张)

4、洋务运动内容(实践活动)

内忧外患奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞19C60S---90S不改变封建制度的前提下,利用西方先进科技,维护清朝统治(中学为体,西学为用)1)前期,以“自强”为旗号,创办军事工业。

2)后期,以“求富”为旗号,兴办民用工业。

3)70年代中期开始,筹划海防,建立近代海军。

4)60年代开始,开办新式学堂,选派留学生。5、对洋务运动评价

a.引进西方近代科学技术,培养了人才

b.客观上刺激了中国资本主义的发展

c.近代工业开始出现,一定程度上抵制了外国的经济侵略

d. 一定程度上推动了封建自然经济瓦解

6、洋务运动的结果中日甲午战争中国战败标志洋务运动失败阅读教材并思考:a、中学为体---以封建纲常伦理作为国家安身立命的根本

b、西学为用---以西方科学技术为辅助,西方的近代文化是巩固根本的切实手段. ①战后列强加强经济侵略----外患

②太平天国运动的威胁------内忧1、“中学为体,西学为用”的主要内容是什么?2、当时为什么会出现这种思想?实质:在不触动封建制度的前提下,学习西方先进的科学技术

目的:挽救封建制度,巩固封建统治3、这种思想的实质及目的何在?4、这种思想指导实践活动有哪些?实践活动:洋务运动(19世纪60至90年代)1)(前期)以“自强”为旗号,创办军事工业

2)(后期)以“求富”为旗号,兴办民用工业。

3)(70年代中期开始)筹划海防,建立近代海军。

4)(60年代开始)开办新式学堂。5、有人说:“洋务派是林则徐、魏源的继承者。”这种意见是否有道理?有:他们都是地主阶级,都主张学习西方,维护清王朝的封建统治。洋务派提出的“中学为体,西学为用”,是对“师夷长技”的思想付诸实践

无:①洋务派“师夷”目的侧重于对内镇压农民起义;而林则徐、魏源侧重于对外抵御列强侵略; ②洋务派掀起了洋务运动等实践活动;林则徐、魏源实践较少1、19世纪40年代中国知识界萌发“向西方学习”的新思想,产生这种思想的直接原因是

A.西方资产阶级思想的传入

B.西方的洋枪洋炮惊醒了有识之士

C.对西方资本主义制度的认识

D.维护清朝的封建统治

2、林则徐之所以被称为近代中国“开眼看世界”的第一人,是因为他

①为了了解外国情况,翻译外文资料

②组织人员编写《各国律例》和《四洲志》

③搜集、绘制西方战舰图样

④领导了轰轰烈烈的虎门销烟

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④及 时 训 练BA3、有人认为:“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及…”,提出“中学为体,西学为用”的思想,提出此观点的是A.林则徐、魏源等人 B.李鸿章、张之洞等人

C.康有为、梁启超等人 D.慈禧、光绪等4、史学家郝延平在《守旧与革新》一文中谈到:“中国对西方称呼由(19世纪)60年代前的‘夷务’,到七八十年代改称‘洋务’和‘西学’为主。”该变化反映了:

A.中国人对西方认识的逐步深入

B.中国人由仇视西方到崇拜西方

C.由中国中心到西方中心的变化

D.对西方外交政策由对抗到和解

5、19世纪九十年代,张之洞在《劝学篇》中说道:“中学为内学

西学为外学;中学治身心,西学应世事”。这体现出张之洞主张

A.全面向西方学习以应付清政府面临的危机

B.极力维护君主专制和纲常名教 C.加强个人修养以适应时代的发展 D.倡导西学,适应了时代发展的需要BAB请根据上述材料概括郑观应的观点?“中学为体,西学为用”不能使中国走上富强

的道路,要学习西方的政治制度。 西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民

一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此体

也。

轮船、火炮、洋枪、火雷、铁路、电线,此其

用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不

相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤?

---郑观应《盛世危言·自序》6、评价:积极影响:

⑴迈出了中国近代化第一步;

⑵打开了向西方学习的窗口;

⑶冲击了守旧观念,为西学传播创造了环境。局限:

仅学习西方物质文明,未从根本上触动封建旧制度。7、失败标志及原因:甲午战败 列强的破坏、顽固派的阻挠、没有从根

本上改变封建制度(根本原因)。二.中学为体,西学为用--洋务派 三. 维新变法思想

1、早期维新思想

(1)产生的原因1)19世纪60年代以后,外国资本主义侵略不断加深;(民族危机加剧)

2)西方资本主义思想文化和科学技术不断传入中国(来源)

3)洋务运动展开,中国民族资本主义的产生,出现了一批具有维新思想的知识分子(2)代表人物王韬、郑观应、薛福成、马建忠(4)局限性:政治:主张革新,实行君主立宪制

经济:发展民族工商业,与外国进行商战

文化:兴办学校,学习西方科学文化知识 没有形成完整的理论;没有付诸行动 三. 维新变法思想

1、早期维新思想(3)主张产生局限的根本原因:缺乏必要的资本主义经济基础2、维新思想的发展

------康梁维新思想(19C90S)(1)背景:(2)代表:①政治基础:甲午战争后,帝国主义侵略加剧,民族危机加深④思想基础:早期维新思想得到发展;西学不断传入中国②经济基础:民族资本主义得到初步发展康有为、梁启超、严复等③阶级基础:民族资产阶级力量增强⑤实践基础:洋务运动破产康有为 “上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待”2、宣传维新思想方式:

①办万木草堂讲学

②著书:

《新学伪经考》把历代封建统治者所尊崇的古文经典斥为伪经。从根本上动摇了封建统治的理论基础

《孔子改制考》孔子是改革之师,是民权、平等的倡导者。借助于孔子的权威来宣传维新变法1、思想主张: 向西方学习,立宪法,开国会,建立君主立宪制,实现救亡图强总之,借助于经学的外衣,否定君主专制统治,宣传维新变法的必要性和合理性梁启超(1873—1929)材料:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制代表作:

《变法通议》 思想主张:抨击封建专制制度和顽固派,宣传兴民权、设议院、变法图存变法之本在于培养人才,兴办学校、改变科举制度;变法能否成功,关键在于改变政治制度严复(1854—1921)封建君主是“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。

观今日之世变,盖自秦以来未有若斯之亟思想主张:

民主君仆、主权在民

西方资产阶级政治学说与中国传统儒家思想结合 马克思指出:“他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。”原因:从这句话能看出维新变法思想宣传呈现什么特点?为什么会呈现这样的特点?①民族资本主义发展不充分,民族资产阶级力量弱小

②儒家思想仍居正统地位,这样可以减少变法的阻力特点:3、维新思想的实践:戊戌变法 (维新变法的高潮)(1)、性质:(2)、目的:(3)、败因:(4)、启示:资产阶级自上而下的改良运动政治上实行君主立宪制度

经济上发展资本主义经济资产阶级的软弱性和妥协性;

顽固势力特别强大资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通4、历史功绩:①是一次资产阶级性质的改良运动

②是一次爱国救亡的政治运动

③是近代中国一次思想解放的潮流,在社会上起了思想启蒙作用,促进了人民的觉醒(突出) 鸦片战争后:——器物层面——制度层面民族危机加深向西方学习不断深入学习西方

与

探索救亡道路

相结合小结甲午中日战争后:林、魏洋务派早期维新派康、梁维新派

从“师夷长技”到维新变法 西学东渐,是指近代中国人向西方

学习的渐进过程,是西方文化向中国传

播的历史过程。

中国人对西学的态度由最初的排拒

到逐渐的接受。☆西学东渐☆“师夷长技以制夷”“师夷长技以自强”主张“君主立宪制”主张“民主共和制”民主、科学、马克思主义器物

层面制度

层面思想

层面一.“开眼看世界”1.背景:◆中国古代华夷观:◆清朝帝王的华夷观:△船坚炮利的直观刺激△一.“开眼看世界”1.背景: a、中国封建统治危机四伏。

b、欧美资本主义国家崛起,不断对外侵略扩张。英国发动鸦片战争,民族危机加深。

c、鸦片战争使有识之士萌发了向西方学习的思想。民族危机—强国御侮、救亡图存(目的)2.代表人物及主张:★

林

则

徐近代中国开眼看世界的第一人《各国律例》 《四洲志》一.“开眼看世界”A、主张:向西方学习,师夷长技。B、表现:设立译馆,翻译书籍;仿制西方战舰C、地位:——当时介绍西方历史地理最详实的专著★

魏

源一.“开眼看世界”2.代表人物及主张: 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。 “不善师外夷者,外夷制之;

善师四夷者,能制四夷。”“夷之

长技三:一战舰,二火器,三养

兵练兵之法。”★

魏

源一.“开眼看世界”2.代表人物及主张:A、主张:师夷长技以制夷B、著作:《海国图志》C、意义:引导人们关注世界形势,对当时的思想解放向西方学习有重要启迪作用3.评价:⑴积极影响:A、引导人们关注世界形势;

B、对当时的思想解放有重要启迪作用;

C、迈出了近代中国向西方学习的第一步,是近代中国思想解放的开端,向西方学习逐渐成为中国近代的思想主流。一.“开眼看世界”⑵局限性: 局限于著书立说,尚未付诸实践。对西方的学习停留在技术或器物层面上,未涉及到变革封建制度。及时训练

1、下列著作、杂志中,反映了中国人最早睁眼看世界的是A2、右图所示著作提出的思想主张是( )

A.物竞天择,适者生存

B.师夷长技以制夷

C.中学为体,西学为用

D.驱逐鞑虏,恢复中华

3、阅读以下当时人对某一著作的评论:

评论一:“百年喜读樽前兆,万里惊看海外文。” ——陈世镕;

评论二:“其书罗列甚远之国,指掌形势可为奇书。”——陈 澧;

评论三:“欲制夷患,必筹夷情,尤为有用之书。” ——林昌彝。

据上述评论推断此书应该是:

A、《海国图志》 B、《天演论》

C、《新潮》 D、《青年杂志》BA二.中学为体,西学为用--洋务派 回顾必修二相关内容:

1、洋务运动的背景

2、洋务运动代表人物、时间

3、洋务运动旗号(思想主张)

4、洋务运动内容(实践活动)

内忧外患奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞19C60S---90S不改变封建制度的前提下,利用西方先进科技,维护清朝统治(中学为体,西学为用)1)前期,以“自强”为旗号,创办军事工业。

2)后期,以“求富”为旗号,兴办民用工业。

3)70年代中期开始,筹划海防,建立近代海军。

4)60年代开始,开办新式学堂,选派留学生。5、对洋务运动评价

a.引进西方近代科学技术,培养了人才

b.客观上刺激了中国资本主义的发展

c.近代工业开始出现,一定程度上抵制了外国的经济侵略

d. 一定程度上推动了封建自然经济瓦解

6、洋务运动的结果中日甲午战争中国战败标志洋务运动失败阅读教材并思考:a、中学为体---以封建纲常伦理作为国家安身立命的根本

b、西学为用---以西方科学技术为辅助,西方的近代文化是巩固根本的切实手段. ①战后列强加强经济侵略----外患

②太平天国运动的威胁------内忧1、“中学为体,西学为用”的主要内容是什么?2、当时为什么会出现这种思想?实质:在不触动封建制度的前提下,学习西方先进的科学技术

目的:挽救封建制度,巩固封建统治3、这种思想的实质及目的何在?4、这种思想指导实践活动有哪些?实践活动:洋务运动(19世纪60至90年代)1)(前期)以“自强”为旗号,创办军事工业

2)(后期)以“求富”为旗号,兴办民用工业。

3)(70年代中期开始)筹划海防,建立近代海军。

4)(60年代开始)开办新式学堂。5、有人说:“洋务派是林则徐、魏源的继承者。”这种意见是否有道理?有:他们都是地主阶级,都主张学习西方,维护清王朝的封建统治。洋务派提出的“中学为体,西学为用”,是对“师夷长技”的思想付诸实践

无:①洋务派“师夷”目的侧重于对内镇压农民起义;而林则徐、魏源侧重于对外抵御列强侵略; ②洋务派掀起了洋务运动等实践活动;林则徐、魏源实践较少1、19世纪40年代中国知识界萌发“向西方学习”的新思想,产生这种思想的直接原因是

A.西方资产阶级思想的传入

B.西方的洋枪洋炮惊醒了有识之士

C.对西方资本主义制度的认识

D.维护清朝的封建统治

2、林则徐之所以被称为近代中国“开眼看世界”的第一人,是因为他

①为了了解外国情况,翻译外文资料

②组织人员编写《各国律例》和《四洲志》

③搜集、绘制西方战舰图样

④领导了轰轰烈烈的虎门销烟

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④及 时 训 练BA3、有人认为:“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及…”,提出“中学为体,西学为用”的思想,提出此观点的是A.林则徐、魏源等人 B.李鸿章、张之洞等人

C.康有为、梁启超等人 D.慈禧、光绪等4、史学家郝延平在《守旧与革新》一文中谈到:“中国对西方称呼由(19世纪)60年代前的‘夷务’,到七八十年代改称‘洋务’和‘西学’为主。”该变化反映了:

A.中国人对西方认识的逐步深入

B.中国人由仇视西方到崇拜西方

C.由中国中心到西方中心的变化

D.对西方外交政策由对抗到和解

5、19世纪九十年代,张之洞在《劝学篇》中说道:“中学为内学

西学为外学;中学治身心,西学应世事”。这体现出张之洞主张

A.全面向西方学习以应付清政府面临的危机

B.极力维护君主专制和纲常名教 C.加强个人修养以适应时代的发展 D.倡导西学,适应了时代发展的需要BAB请根据上述材料概括郑观应的观点?“中学为体,西学为用”不能使中国走上富强

的道路,要学习西方的政治制度。 西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民

一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此体

也。

轮船、火炮、洋枪、火雷、铁路、电线,此其

用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不

相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤?

---郑观应《盛世危言·自序》6、评价:积极影响:

⑴迈出了中国近代化第一步;

⑵打开了向西方学习的窗口;

⑶冲击了守旧观念,为西学传播创造了环境。局限:

仅学习西方物质文明,未从根本上触动封建旧制度。7、失败标志及原因:甲午战败 列强的破坏、顽固派的阻挠、没有从根

本上改变封建制度(根本原因)。二.中学为体,西学为用--洋务派 三. 维新变法思想

1、早期维新思想

(1)产生的原因1)19世纪60年代以后,外国资本主义侵略不断加深;(民族危机加剧)

2)西方资本主义思想文化和科学技术不断传入中国(来源)

3)洋务运动展开,中国民族资本主义的产生,出现了一批具有维新思想的知识分子(2)代表人物王韬、郑观应、薛福成、马建忠(4)局限性:政治:主张革新,实行君主立宪制

经济:发展民族工商业,与外国进行商战

文化:兴办学校,学习西方科学文化知识 没有形成完整的理论;没有付诸行动 三. 维新变法思想

1、早期维新思想(3)主张产生局限的根本原因:缺乏必要的资本主义经济基础2、维新思想的发展

------康梁维新思想(19C90S)(1)背景:(2)代表:①政治基础:甲午战争后,帝国主义侵略加剧,民族危机加深④思想基础:早期维新思想得到发展;西学不断传入中国②经济基础:民族资本主义得到初步发展康有为、梁启超、严复等③阶级基础:民族资产阶级力量增强⑤实践基础:洋务运动破产康有为 “上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待”2、宣传维新思想方式:

①办万木草堂讲学

②著书:

《新学伪经考》把历代封建统治者所尊崇的古文经典斥为伪经。从根本上动摇了封建统治的理论基础

《孔子改制考》孔子是改革之师,是民权、平等的倡导者。借助于孔子的权威来宣传维新变法1、思想主张: 向西方学习,立宪法,开国会,建立君主立宪制,实现救亡图强总之,借助于经学的外衣,否定君主专制统治,宣传维新变法的必要性和合理性梁启超(1873—1929)材料:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制代表作:

《变法通议》 思想主张:抨击封建专制制度和顽固派,宣传兴民权、设议院、变法图存变法之本在于培养人才,兴办学校、改变科举制度;变法能否成功,关键在于改变政治制度严复(1854—1921)封建君主是“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。

观今日之世变,盖自秦以来未有若斯之亟思想主张:

民主君仆、主权在民

西方资产阶级政治学说与中国传统儒家思想结合 马克思指出:“他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。”原因:从这句话能看出维新变法思想宣传呈现什么特点?为什么会呈现这样的特点?①民族资本主义发展不充分,民族资产阶级力量弱小

②儒家思想仍居正统地位,这样可以减少变法的阻力特点:3、维新思想的实践:戊戌变法 (维新变法的高潮)(1)、性质:(2)、目的:(3)、败因:(4)、启示:资产阶级自上而下的改良运动政治上实行君主立宪制度

经济上发展资本主义经济资产阶级的软弱性和妥协性;

顽固势力特别强大资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通4、历史功绩:①是一次资产阶级性质的改良运动

②是一次爱国救亡的政治运动

③是近代中国一次思想解放的潮流,在社会上起了思想启蒙作用,促进了人民的觉醒(突出) 鸦片战争后:——器物层面——制度层面民族危机加深向西方学习不断深入学习西方

与

探索救亡道路

相结合小结甲午中日战争后:林、魏洋务派早期维新派康、梁维新派

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术