历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共36张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 34.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-19 12:41:31 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

国家是文明社会的概括。

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

现在国际上的判断标准是,一个文化能不能被称为文明,关键在于是否已经进入国家社会的形态,是否具有一套礼仪系统和统治管理的制度。在这点上国际社会已经达成了共识。

——《申遗成功的良渚古城遗址,因何而特别?》,《新京报》2019年7月7日

《中外历史纲要(上)》第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立和巩固

1

中华文明的起源与早期国家

【课程标准】

了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,了解其分布特征;

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解早期国家的特征。

。

课标要求:

(1)通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;(2)通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

本课重难点:

(1)中华文明起源的多元一体特征

(2)私有制、阶级和国家与文明诞生的关系

(3)早期国家的特征

(4)古史研究的史料类型及其价值

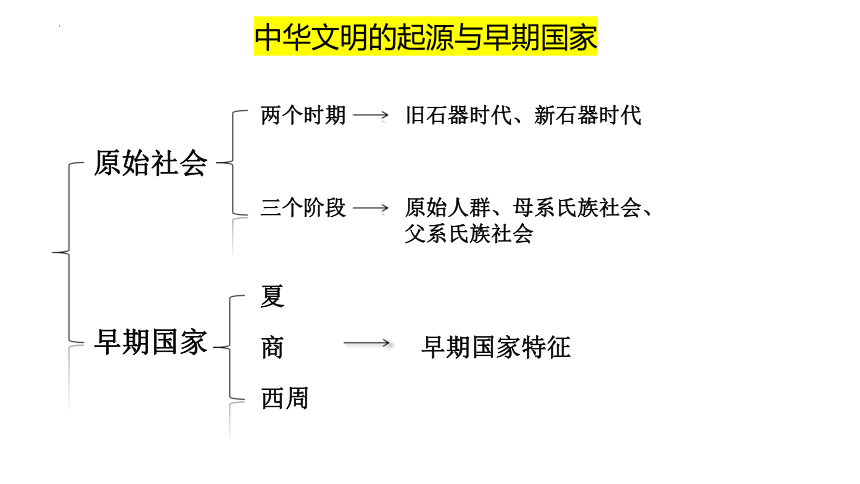

中华文明的起源与早期国家

原始社会

早期国家

两个时期

旧石器时代、新石器时代

三个阶段

原始人群、母系氏族社会、父系氏族社会

夏

商

西周

早期国家特征

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

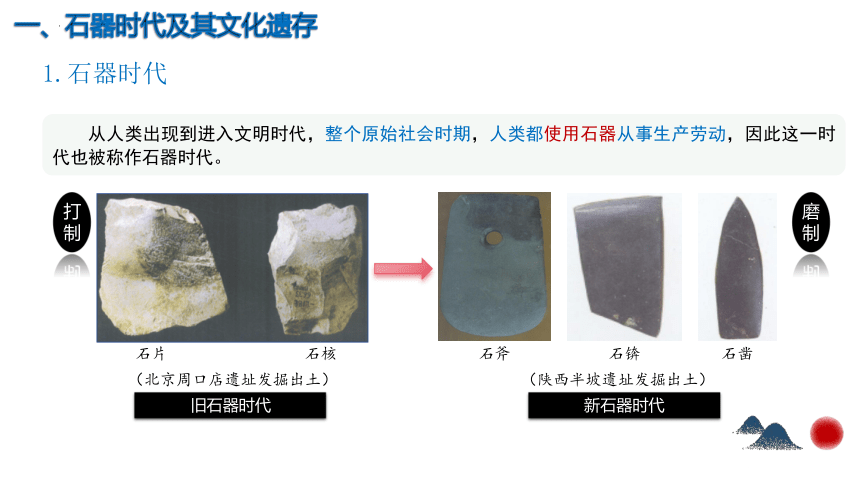

从人类出现到进入文明时代,整个原始社会时期,人类都使用石器从事生产劳动,因此这一时代也被称作石器时代。

石斧

石锛

石凿

(陕西半坡遗址发掘出土)

石片 石核

(北京周口店遗址发掘出土)

打制

磨制

旧石器时代

新石器时代

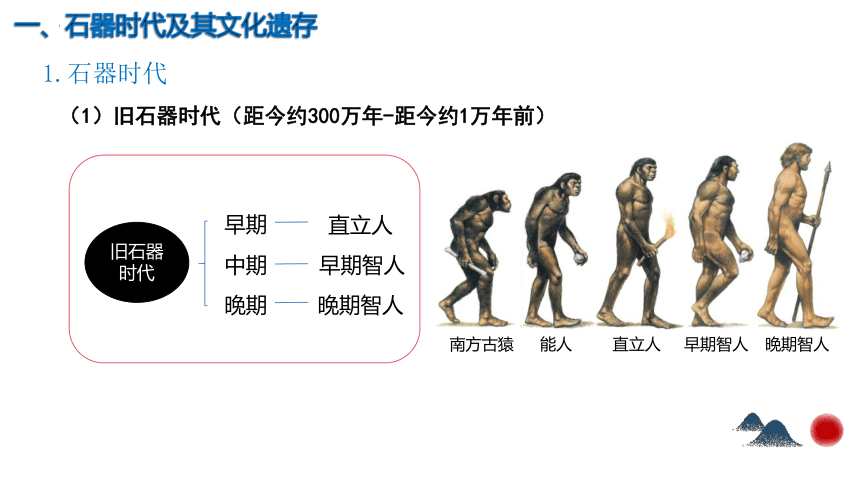

(1)旧石器时代(距今约300万年-距今约1万年前)

早期

中期

晚期

直立人

早期智人

晚期智人

旧石器时代

早期智人

晚期智人

直立人

能人

南方古猿

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

①中国境内代表性遗址

北京直立人

元谋直立人

元谋人门齿化石

北京人头骨化石(模型)

距今约170万年

距今约70-20万年

辽宁营口

山西襄汾

陕西蓝田

重庆巫山

湖北长阳

安徽和县

云南元谋

广东韶关

台湾台南

(1)旧石器时代(距今约300万年-距今约1万年前)

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

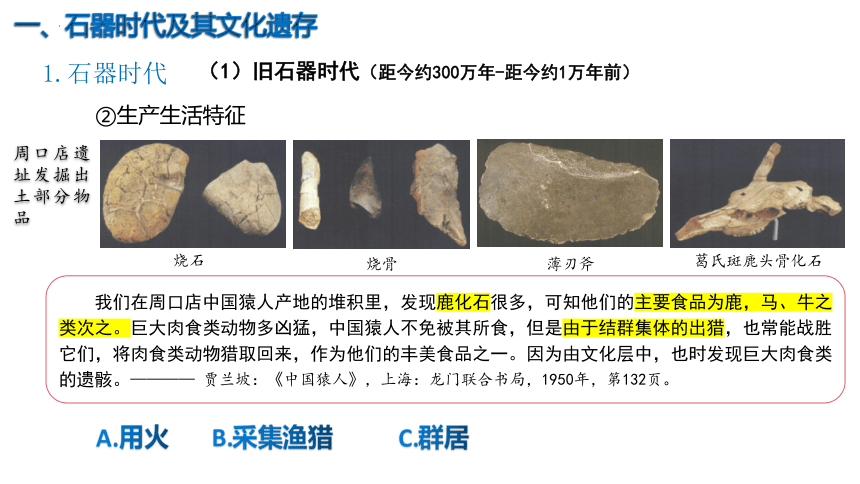

烧石

烧骨

薄刃斧

葛氏斑鹿头骨化石

周口店遗址发掘出土部分物品

我们在周口店中国猿人产地的堆积里,发现鹿化石很多,可知他们的主要食品为鹿,马、牛之类次之。巨大肉食类动物多凶猛,中国猿人不免被其所食,但是由于结群集体的出猎,也常能战胜它们,将肉食类动物猎取回来,作为他们的丰美食品之一。因为由文化层中,也时发现巨大肉食类的遗骸。———— 贾兰坡:《中国猿人》,上海:龙门联合书局,1950年,第132页。

②生产生活特征

A.用火

B.采集渔猎

C.群居

(1)旧石器时代(距今约300万年-距今约1万年前)

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

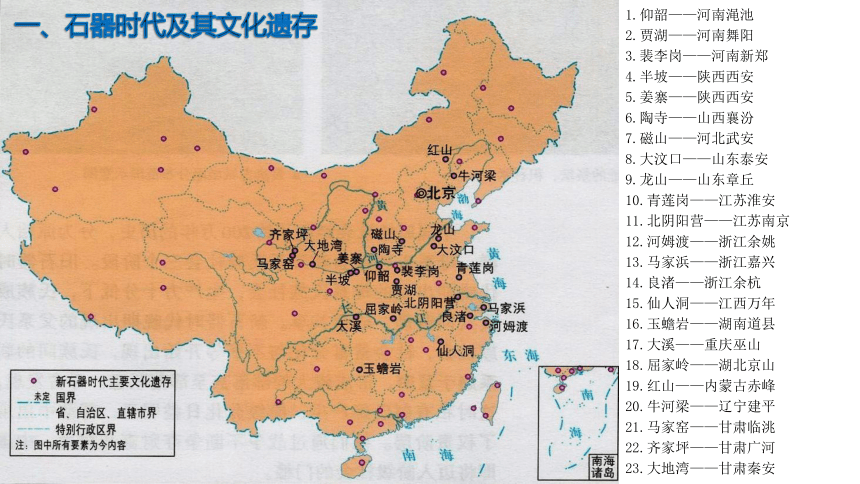

1.仰韶——河南渑池

2.贾湖——河南舞阳

3.裴李岗——河南新郑

4.半坡——陕西西安

5.姜寨——陕西西安

6.陶寺——山西襄汾

7.磁山——河北武安

8.大汶口——山东泰安

9.龙山——山东章丘

10.青莲岗——江苏淮安

11.北阴阳营——江苏南京

12.河姆渡——浙江余姚

13.马家浜——浙江嘉兴

14.良渚——浙江余杭

15.仙人洞——江西万年

16.玉蟾岩——湖南道县

17.大溪——重庆巫山

18.屈家岭——湖北京山

19.红山——内蒙古赤峰

20.牛河梁——辽宁建平

21.马家窑——甘肃临洮

22.齐家坪——甘肃广河

23.大地湾——甘肃秦安

一、石器时代及其文化遗存

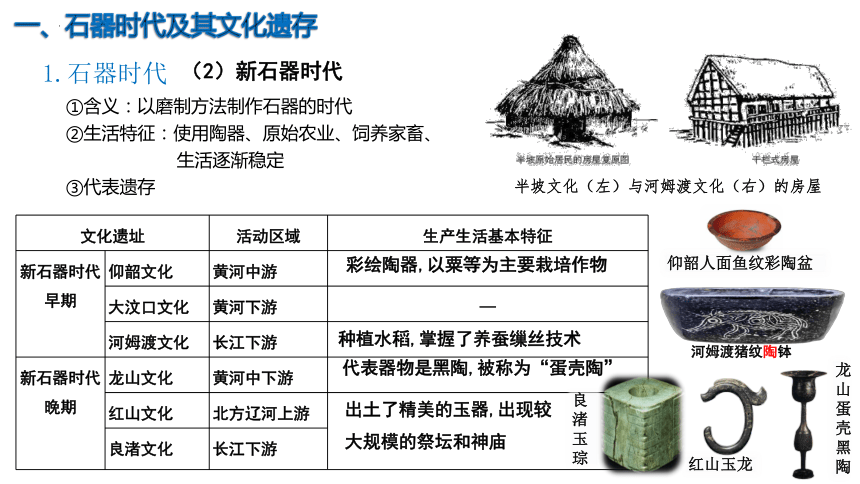

①含义:以磨制方法制作石器的时代

②生活特征:使用陶器、原始农业、饲养家畜、

生活逐渐稳定

③代表遗存

半坡文化(左)与河姆渡文化(右)的房屋

文化遗址 活动区域 生产生活基本特征

新石器时代早期 仰韶文化 黄河中游

大汶口文化 黄河下游 —

河姆渡文化 长江下游

新石器时代晚期 龙山文化 黄河中下游

红山文化 北方辽河上游

良渚文化 长江下游 彩绘陶器,以粟等为主要栽培作物

种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术

代表器物是黑陶,被称为“蛋壳陶”

出土了精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙

仰韶人面鱼纹彩陶盆

河姆渡猪纹陶钵

龙山蛋壳黑陶

红山玉龙

良渚玉琮

(2)新石器时代

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

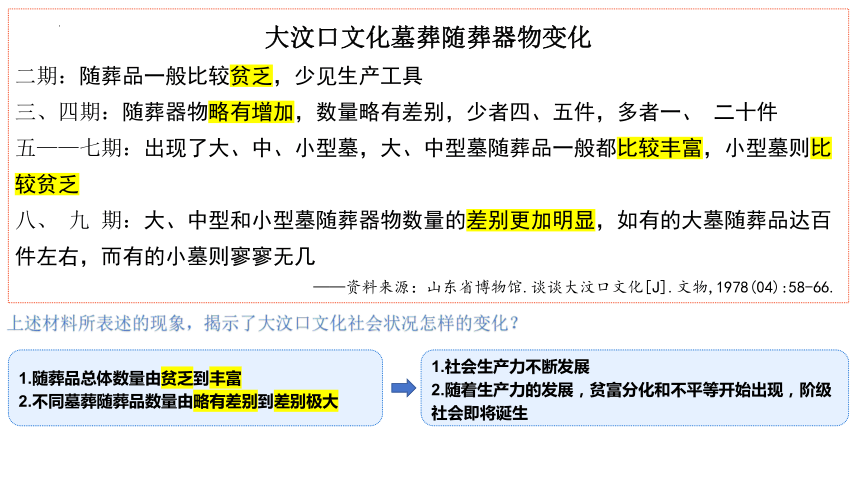

大汶口文化墓葬随葬器物变化

二期:随葬品一般比较贫乏,少见生产工具

三、四期:随葬器物略有增加,数量略有差别,少者四、五件,多者一、 二十件

五——七期:出现了大、中、小型墓,大、中型墓随葬品一般都比较丰富,小型墓则比较贫乏

八、 九 期:大、中型和小型墓随葬器物数量的差别更加明显,如有的大墓随葬品达百件左右,而有的小墓则寥寥无几

——资料来源:山东省博物馆.谈谈大汶口文化[J].文物,1978(04):58-66.

上述材料所表述的现象,揭示了大汶口文化社会状况怎样的变化?

1.随葬品总体数量由贫乏到丰富

2.不同墓葬随葬品数量由略有差别到差别极大

1.社会生产力不断发展

2.随着生产力的发展,贫富分化和不平等开始出现,阶级社会即将诞生

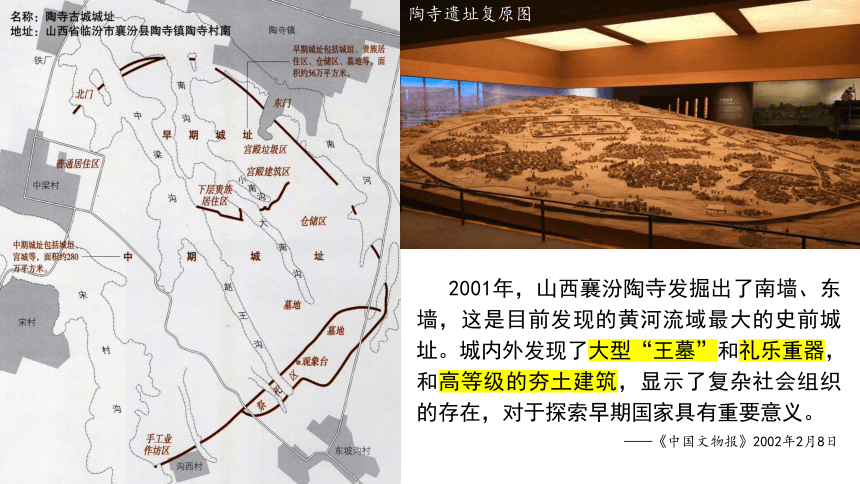

陶寺遗址复原图

2001年,山西襄汾陶寺发掘出了南墙、东墙,这是目前发现的黄河流域最大的史前城址。城内外发现了大型“王墓”和礼乐重器,和高等级的夯土建筑,显示了复杂社会组织的存在,对于探索早期国家具有重要意义。

——《中国文物报》2002年2月8日

陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器,阶级阶层分化也比较明显,有专家认为其具备了国家的初始形态。

在陶寺遗址的族属问题上,自 1978年陶寺遗址发掘以来,学术界有关陶寺遗址的族属问题多有讨论,有主张“唐尧说”、“尧舜说”、“有虞氏说”,也有主张“夏族说”。随着研究的深入特别是“夏商周断代工程”对夏代年代框架的推定,主张陶寺遗址为夏文化者有的已放弃这一观点,而认为将陶寺文化的早中期的“族属推断为陶唐氏更为合理”。只是“陶寺晚期遗存同夏文化的关系,仍值得进一步思考”。

——王震中.陶寺与尧都:中国早期国家的典型[J].南方文物,2015(03):83-93+98+81.

旧石器时代

原始人群→

母系氏族社会

新石器时代晚期父系氏族社会

奴隶社会

170万年前

元谋人

约70至20万年前

北京人

约1万年前

新石器时代文化遗存有1万多处

约7000至5000年前,黄河中游仰韶文化,长江下游河姆渡文化,

约5000年前

红山文化(辽河)

大汶口文化

龙山文化(黄河)

陶寺遗址

良渚文化(长江)

BC2070,禹建立夏朝

基础梳理

任务:依据教材,按阶段梳理中国原始社会的演进过程及代表性文化遗存。

新石器时代前中期

母系社会向父系社会过渡

父系氏族社会,社会贫富分化与不平等开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟

母系氏族社会,生产力十分底下,氏族成员共同劳动,成果共享。

原始人群是人类最早的社会组织形式,规模小,采集渔猎,居无定所。

氏族是人们以血缘关系联结起来的生产和生活的的共同体。

这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层。他们通过战争不断争夺财富和权力,中国即将迈入阶级社会的门槛。——P4第2自然段

有些邦国都城规模较大,如陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器,阶级阶层分化也比较明显,有专家认为其具备了国家的初始形态。

——P4第3自然段

大量使用陶器

原始农业,饲养家畜

生活逐渐稳定

私有制产生—阶级/阶层分化—争夺财富和权力—(阶级镇压的工具)国家初始形态出现

生产力发展—出现剩余产品

1:私有制产生的前提条件是什么?

2:原始社会生产力的发展有哪些表现?

3:以上史实我们从何得知?

考古发现

二、从部落到国家

追问4:从课本提供的考古材料中你可以获得哪些信息?

贫富未分化的

母系氏族社会

规模宏大的祭坛、都城反映公共权力中心的形成

大墓、随葬品反映出私有制、贫富/阶层/阶级分化

私有制产生—阶级/阶层分化—争夺财富和权力

生产力发展—出现剩余产品—

(阶级镇压的工具)国家初始形态出现

二、从部落到国家

追问5:有文献记载能辅助说明这一过程吗?

私有制产生—阶级/阶层分化—通过战争争夺财富和权力

生产力发展—出现剩余产品—

(阶级镇压的工具)国家初始形态出现

蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。

——司马迁《史记·五帝本纪》

二、从部落到国家

私有制产生—阶级/阶层分化—争夺财富和权力

生产力发展—出现剩余产品—

国家(阶级镇压的工具)

生产力相对落后—生存斗争—从氏族到部落再到部落联盟——公共权威(王)

追问6:根据材料,人民为什么使有巢氏、燧人氏和大禹“王天下”?除了阶级斗争,还有什么因素推动国家(公共权力)的形成?

社会治理、公共管理的需要

(公共管理的工具)

二、从部落到国家

大禹治水、后羿射日、夸父追日、精卫填海等等神话传说具有一定的史料价值,背后反映出中华先民的价值观念——崇德尚贤、天下为公、自强不息。

各民族神话:(1)普遍存在于各文明发展初期的现象;

(2)作为一种文化,是人类活动的产物;

私有制产生—阶级/阶层分化—争夺财富和权力

生产力发展—出现剩余产品—

国家(阶级镇压的工具)

生产力相对落后—生存斗争—从氏族到部落再到部落联盟——公共权威(王)

(公共管理的工具)

探究:概括中华文明起源的特点

时间:源远流长,上下五千

空间:多远起源,走向多元一体

过程:阶级斗争和公共管理双重需要推动国家形成

精神:天下为公、自强不息……

地处黄河中游的中原地区是部落迁徙、分合、冲突的最为集中、最为突出的地区,是中华文化融合的核心地区。

——王家范等《大学中国史》

二、从部落到国家

夏朝的统治

1.建立:

2.统治者:

3.地位:

4.政治:

5.文化:

6.遗存:

约公元前2070年,禹建立

我国最早的奴隶制国家

历法—《夏小正》

河南洛阳偃师二里头遗址很有可能是夏文化的遗存

(1)世袭制取代禅让制

标准:传贤——传子(血缘)

实质:公天下 —— 家天下

(2)中央:夏王是最高的统治者,称为“后”,

中央设有机构与职官,基本完备。

(3)地方:夏部族直接统治,其他间接统治

禹、启、桀,姒姓

二、从部落到国家

政治特征

关于启继位的不同说法目前还不能确定孰是孰非,这反映了从公天下的禅让制到家天下的世袭制转变过程,并非一帆风顺。根据《史记·夏本纪》的记载,禹先举荐培养了皋陶,因皋陶早卒,禹又举荐益作为接班人说明禅让制在禹的时代仍有很大影响,他还不敢明目张胆地将位置传给启。《战国策》以及《史记》中关于启和益、有扈氏的冲突也具有很高的可信度,说明这一转变并非理想化的风平浪静。

《史记·燕召公世家》:

天下谓禹名传于益,已而实令启自取之

禹传子,家天下(王位世袭制)

夏朝的统治

二、从部落到国家

1、商朝

建立时间:约公元前1600年

建立者:汤

都城:殷

国家特点:商朝的国家机构更加完善,商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官。

统治方式:内外服制(内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的方国和部族)

考古遗存:河南安阳殷墟遗址(甲骨文)

灭亡:公元前1046年被周武王所灭。

三、商和西周

《尚书·多士》为周公训诫殷商遗民的讲话,其中有言:

惟尔知:惟殷先人有册有典,殷革夏命。

(如你们所周知:殷家的先人传下来的典册,上面记载着殷革夏命的故事。)

从商朝卜辞来看,商朝的王室贵族十分重视用神权维护政权,凡事必定卜问鬼神,一事常卜多次。留下来的记录,涉及的范围很广,包括商朝的宗教、战争、农业、牧业、手工业、天文、气象、田猎,以及政权组织、方国状况、文化生活等,都有反映。

——周予同主编:《中国历史文选 上》,上海:上海古籍出版社,2013年,第2页。

三、商和西周

2、西周

公元前1046年,周武王伐商,双方在牧野展开激战,商朝灭亡,建立周朝,定都镐京,史称西周。

思考:周武王采取了哪些措施巩固统治?

三、商和西周

庶民

士

卿大夫

诸侯

天子

宗法制

西周的统治

为强化对新征服的广大地区的控制,西周推行分封制。将同姓子弟,异性亲戚功臣,旧邦之后分封在东方各地,由他们去治理当地的土地和人民。这些诸侯国对西周承担相应的义务,强化了中央对地方的控制。

原则:“天子建国,诸侯立家。”

目的:封建亲戚,以藩屏周

分封制

2、西周

三、商和西周

烽火戏诸侯?

材料九:“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至…”——《史记·周本纪》

公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

西周的灭亡

2、西周

三、商和西周

经济文化成就

农业为主

手工业为辅

土地制度:井田制

生产工具:

石、木、骨、蚌

青铜铸造

(礼、兵、乐)

养蚕缫丝

(世界最早、绢帛)

3、商周时期的经济与文化

三、商和西周

商朝的青铜器

大禾方鼎(人面纹方鼎)

1959年出土于湖南宁乡,现藏湖南省博物馆。

原器通高38.5厘米,重12.85公斤,口长29.8厘米,宽23.7厘米。鼎呈长方形,口沿外翻,立有两耳,鼎腹外四面有四个人面纹,边角有象征性的角、爪纹装饰。经过化学分析,它的合金成分为:铜占76.06%,锡占12.66%,铅占11.94%,是理想的青铜合金比例。

在鼎腹内口沿下,有“大禾”两个字,印两字左右排列,也有说“禾大”。大禾可能是物主的标记,即是做器者的名字。“禾”字如谷子抽穗时的植株形象,结合器壁的人面形象,有人认为是对祭祀、祈祷谷物丰收的一种纪念。

后母戊鼎(或称司母戊鼎)

1939年出土于河南安阳,现藏国家博物馆。

高133公分、口长110公分、宽79公分、重832.84公斤,足高46公分,壁厚6公分,口沿宽厚,轮廓方直,立耳、方腹、四足中空,是殷墟考古发掘以来出土的最大最重的青铜器。鼎身纹饰美观庄重,工艺精致,除鼎身四面中央是无纹饰的长方形四面外,其余各处皆有纹饰。

鼎身四周以细密的云雷纹为底纹,其上铸有盘龙纹和饕餮纹。鼎耳外廓纹有两只猛虎,虎口相对,两虎口含人头,鼎耳侧面饰以鱼纹。

商朝的青铜器

……(“国之大事,在祀与戎”)。中国青铜时代最大的特征,在于青铜的使用是与祭祀和战争分离不开的。换言之,青铜便是政治的权力。

——张光直:《中国青铜时代》,三联书店,1999年,第22页。

青铜多铸造为礼器和兵器,而少有生产工具

对三代王室而言,青铜器不是宫廷中的奢侈品、点缀品,而是政治权利斗争上的必要手段。没有青铜器,三代的朝廷就打不到天下。没有铜锡矿,三代朝廷就没有青铜器。 (第36页)

三代各有一个永恒不变的“圣都”,也各有若干迁徙行走的“俗都”……圣都不变,缘故容易推断,而俗都屡变,则以追寻青铜矿源为主要因素。(第43页)

——张光直:《中国青铜时代》,三联书店,2013年

早期国家的特征

尽管夏、商、西周早期国家在不断地完善,但在很多方面又是不完善的:

·血缘关系没有彻底被地缘关系取代,部族组织残留严重,以致国家内部结构只能采取部族、方国联盟或分封制的管理形式,比较松散,中央集权程度不高。

·职官系统只能采取世卿世禄这种固化的等级结构方式。

·国家治理使用礼治而非法治。

2.神话传说及民族学研究表明,中华民族的远祖可分为华夏、东夷、苗蛮三大文化集团;考古学家夏鼐发表的《碳十四测定年代和中国考古学》把中国远古文明分为七个区域。据此可知

A.神话传说完全符合真实的历史 B.历史研究必须依赖考古发掘

C.中国文化的起源具有多元特点 D.中国文化华夷之辨根深蒂固

C

1. 2019年7月6日,联合国教科文组织将位于浙江杭州的“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是

A.城中发现20多万千克的炭化稻堆积 B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C.古城遗址布局与山形水势充分契合 D.碳14测定年代为公元前3000年左右

B

课堂练习

3.距今约5000年左右的良渚文化遗址,在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分。古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处。良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琮、玉钺在内的玉礼器系统。据此可知,当时可能

A.青铜铸造技术成熟 B.形成礼乐制度

C.氏族制度不复存在 D.出现早期国家

4.《礼记 礼运篇》记载:“今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。”这一记载反映了

A.分封制开始出现

B.阶级矛盾尖锐

C.王位世袭制代替禅让制

D.社会贫富分化严重

D

C

课堂练习

5.甲骨文的内容大部分是殷商王室占卜的纪录。其占卜的内容涉及天气晴雨,农作收成,打猎、祭祀等。这一信息说明商朝

A.“家天下”的制度开始确立

B.王位世袭制取代禅让制

C.以血缘为纽带实行宗法制

D.神权和王权相结合

6.井田制下,村社内的土地分为公田和私田,私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换,村社成员要随份地变动而迁居,即“三年一换土易居”。这意味着私田

A.可以进行交易买卖 B.收获全部上缴国家

C.属于小农经济范畴 D.所有权归国家所有

D

D

课堂练习

王位世袭制

夏朝:

商朝:

西周:

青铜时代

形成

发展

鼎盛

行政管理制度

宗法制

分封制

互为表里

旧石器时代

新石器时代

【课堂小结】

生产力低下

剩余产品积累,阶级分化

国家产生

国家是文明社会的概括。

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

现在国际上的判断标准是,一个文化能不能被称为文明,关键在于是否已经进入国家社会的形态,是否具有一套礼仪系统和统治管理的制度。在这点上国际社会已经达成了共识。

——《申遗成功的良渚古城遗址,因何而特别?》,《新京报》2019年7月7日

《中外历史纲要(上)》第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立和巩固

1

中华文明的起源与早期国家

【课程标准】

了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,了解其分布特征;

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解早期国家的特征。

。

课标要求:

(1)通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;(2)通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

本课重难点:

(1)中华文明起源的多元一体特征

(2)私有制、阶级和国家与文明诞生的关系

(3)早期国家的特征

(4)古史研究的史料类型及其价值

中华文明的起源与早期国家

原始社会

早期国家

两个时期

旧石器时代、新石器时代

三个阶段

原始人群、母系氏族社会、父系氏族社会

夏

商

西周

早期国家特征

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

从人类出现到进入文明时代,整个原始社会时期,人类都使用石器从事生产劳动,因此这一时代也被称作石器时代。

石斧

石锛

石凿

(陕西半坡遗址发掘出土)

石片 石核

(北京周口店遗址发掘出土)

打制

磨制

旧石器时代

新石器时代

(1)旧石器时代(距今约300万年-距今约1万年前)

早期

中期

晚期

直立人

早期智人

晚期智人

旧石器时代

早期智人

晚期智人

直立人

能人

南方古猿

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

①中国境内代表性遗址

北京直立人

元谋直立人

元谋人门齿化石

北京人头骨化石(模型)

距今约170万年

距今约70-20万年

辽宁营口

山西襄汾

陕西蓝田

重庆巫山

湖北长阳

安徽和县

云南元谋

广东韶关

台湾台南

(1)旧石器时代(距今约300万年-距今约1万年前)

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

烧石

烧骨

薄刃斧

葛氏斑鹿头骨化石

周口店遗址发掘出土部分物品

我们在周口店中国猿人产地的堆积里,发现鹿化石很多,可知他们的主要食品为鹿,马、牛之类次之。巨大肉食类动物多凶猛,中国猿人不免被其所食,但是由于结群集体的出猎,也常能战胜它们,将肉食类动物猎取回来,作为他们的丰美食品之一。因为由文化层中,也时发现巨大肉食类的遗骸。———— 贾兰坡:《中国猿人》,上海:龙门联合书局,1950年,第132页。

②生产生活特征

A.用火

B.采集渔猎

C.群居

(1)旧石器时代(距今约300万年-距今约1万年前)

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

1.仰韶——河南渑池

2.贾湖——河南舞阳

3.裴李岗——河南新郑

4.半坡——陕西西安

5.姜寨——陕西西安

6.陶寺——山西襄汾

7.磁山——河北武安

8.大汶口——山东泰安

9.龙山——山东章丘

10.青莲岗——江苏淮安

11.北阴阳营——江苏南京

12.河姆渡——浙江余姚

13.马家浜——浙江嘉兴

14.良渚——浙江余杭

15.仙人洞——江西万年

16.玉蟾岩——湖南道县

17.大溪——重庆巫山

18.屈家岭——湖北京山

19.红山——内蒙古赤峰

20.牛河梁——辽宁建平

21.马家窑——甘肃临洮

22.齐家坪——甘肃广河

23.大地湾——甘肃秦安

一、石器时代及其文化遗存

①含义:以磨制方法制作石器的时代

②生活特征:使用陶器、原始农业、饲养家畜、

生活逐渐稳定

③代表遗存

半坡文化(左)与河姆渡文化(右)的房屋

文化遗址 活动区域 生产生活基本特征

新石器时代早期 仰韶文化 黄河中游

大汶口文化 黄河下游 —

河姆渡文化 长江下游

新石器时代晚期 龙山文化 黄河中下游

红山文化 北方辽河上游

良渚文化 长江下游 彩绘陶器,以粟等为主要栽培作物

种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术

代表器物是黑陶,被称为“蛋壳陶”

出土了精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙

仰韶人面鱼纹彩陶盆

河姆渡猪纹陶钵

龙山蛋壳黑陶

红山玉龙

良渚玉琮

(2)新石器时代

一、石器时代及其文化遗存

1.石器时代

大汶口文化墓葬随葬器物变化

二期:随葬品一般比较贫乏,少见生产工具

三、四期:随葬器物略有增加,数量略有差别,少者四、五件,多者一、 二十件

五——七期:出现了大、中、小型墓,大、中型墓随葬品一般都比较丰富,小型墓则比较贫乏

八、 九 期:大、中型和小型墓随葬器物数量的差别更加明显,如有的大墓随葬品达百件左右,而有的小墓则寥寥无几

——资料来源:山东省博物馆.谈谈大汶口文化[J].文物,1978(04):58-66.

上述材料所表述的现象,揭示了大汶口文化社会状况怎样的变化?

1.随葬品总体数量由贫乏到丰富

2.不同墓葬随葬品数量由略有差别到差别极大

1.社会生产力不断发展

2.随着生产力的发展,贫富分化和不平等开始出现,阶级社会即将诞生

陶寺遗址复原图

2001年,山西襄汾陶寺发掘出了南墙、东墙,这是目前发现的黄河流域最大的史前城址。城内外发现了大型“王墓”和礼乐重器,和高等级的夯土建筑,显示了复杂社会组织的存在,对于探索早期国家具有重要意义。

——《中国文物报》2002年2月8日

陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器,阶级阶层分化也比较明显,有专家认为其具备了国家的初始形态。

在陶寺遗址的族属问题上,自 1978年陶寺遗址发掘以来,学术界有关陶寺遗址的族属问题多有讨论,有主张“唐尧说”、“尧舜说”、“有虞氏说”,也有主张“夏族说”。随着研究的深入特别是“夏商周断代工程”对夏代年代框架的推定,主张陶寺遗址为夏文化者有的已放弃这一观点,而认为将陶寺文化的早中期的“族属推断为陶唐氏更为合理”。只是“陶寺晚期遗存同夏文化的关系,仍值得进一步思考”。

——王震中.陶寺与尧都:中国早期国家的典型[J].南方文物,2015(03):83-93+98+81.

旧石器时代

原始人群→

母系氏族社会

新石器时代晚期父系氏族社会

奴隶社会

170万年前

元谋人

约70至20万年前

北京人

约1万年前

新石器时代文化遗存有1万多处

约7000至5000年前,黄河中游仰韶文化,长江下游河姆渡文化,

约5000年前

红山文化(辽河)

大汶口文化

龙山文化(黄河)

陶寺遗址

良渚文化(长江)

BC2070,禹建立夏朝

基础梳理

任务:依据教材,按阶段梳理中国原始社会的演进过程及代表性文化遗存。

新石器时代前中期

母系社会向父系社会过渡

父系氏族社会,社会贫富分化与不平等开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟

母系氏族社会,生产力十分底下,氏族成员共同劳动,成果共享。

原始人群是人类最早的社会组织形式,规模小,采集渔猎,居无定所。

氏族是人们以血缘关系联结起来的生产和生活的的共同体。

这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层。他们通过战争不断争夺财富和权力,中国即将迈入阶级社会的门槛。——P4第2自然段

有些邦国都城规模较大,如陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器,阶级阶层分化也比较明显,有专家认为其具备了国家的初始形态。

——P4第3自然段

大量使用陶器

原始农业,饲养家畜

生活逐渐稳定

私有制产生—阶级/阶层分化—争夺财富和权力—(阶级镇压的工具)国家初始形态出现

生产力发展—出现剩余产品

1:私有制产生的前提条件是什么?

2:原始社会生产力的发展有哪些表现?

3:以上史实我们从何得知?

考古发现

二、从部落到国家

追问4:从课本提供的考古材料中你可以获得哪些信息?

贫富未分化的

母系氏族社会

规模宏大的祭坛、都城反映公共权力中心的形成

大墓、随葬品反映出私有制、贫富/阶层/阶级分化

私有制产生—阶级/阶层分化—争夺财富和权力

生产力发展—出现剩余产品—

(阶级镇压的工具)国家初始形态出现

二、从部落到国家

追问5:有文献记载能辅助说明这一过程吗?

私有制产生—阶级/阶层分化—通过战争争夺财富和权力

生产力发展—出现剩余产品—

(阶级镇压的工具)国家初始形态出现

蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。

——司马迁《史记·五帝本纪》

二、从部落到国家

私有制产生—阶级/阶层分化—争夺财富和权力

生产力发展—出现剩余产品—

国家(阶级镇压的工具)

生产力相对落后—生存斗争—从氏族到部落再到部落联盟——公共权威(王)

追问6:根据材料,人民为什么使有巢氏、燧人氏和大禹“王天下”?除了阶级斗争,还有什么因素推动国家(公共权力)的形成?

社会治理、公共管理的需要

(公共管理的工具)

二、从部落到国家

大禹治水、后羿射日、夸父追日、精卫填海等等神话传说具有一定的史料价值,背后反映出中华先民的价值观念——崇德尚贤、天下为公、自强不息。

各民族神话:(1)普遍存在于各文明发展初期的现象;

(2)作为一种文化,是人类活动的产物;

私有制产生—阶级/阶层分化—争夺财富和权力

生产力发展—出现剩余产品—

国家(阶级镇压的工具)

生产力相对落后—生存斗争—从氏族到部落再到部落联盟——公共权威(王)

(公共管理的工具)

探究:概括中华文明起源的特点

时间:源远流长,上下五千

空间:多远起源,走向多元一体

过程:阶级斗争和公共管理双重需要推动国家形成

精神:天下为公、自强不息……

地处黄河中游的中原地区是部落迁徙、分合、冲突的最为集中、最为突出的地区,是中华文化融合的核心地区。

——王家范等《大学中国史》

二、从部落到国家

夏朝的统治

1.建立:

2.统治者:

3.地位:

4.政治:

5.文化:

6.遗存:

约公元前2070年,禹建立

我国最早的奴隶制国家

历法—《夏小正》

河南洛阳偃师二里头遗址很有可能是夏文化的遗存

(1)世袭制取代禅让制

标准:传贤——传子(血缘)

实质:公天下 —— 家天下

(2)中央:夏王是最高的统治者,称为“后”,

中央设有机构与职官,基本完备。

(3)地方:夏部族直接统治,其他间接统治

禹、启、桀,姒姓

二、从部落到国家

政治特征

关于启继位的不同说法目前还不能确定孰是孰非,这反映了从公天下的禅让制到家天下的世袭制转变过程,并非一帆风顺。根据《史记·夏本纪》的记载,禹先举荐培养了皋陶,因皋陶早卒,禹又举荐益作为接班人说明禅让制在禹的时代仍有很大影响,他还不敢明目张胆地将位置传给启。《战国策》以及《史记》中关于启和益、有扈氏的冲突也具有很高的可信度,说明这一转变并非理想化的风平浪静。

《史记·燕召公世家》:

天下谓禹名传于益,已而实令启自取之

禹传子,家天下(王位世袭制)

夏朝的统治

二、从部落到国家

1、商朝

建立时间:约公元前1600年

建立者:汤

都城:殷

国家特点:商朝的国家机构更加完善,商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官。

统治方式:内外服制(内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的方国和部族)

考古遗存:河南安阳殷墟遗址(甲骨文)

灭亡:公元前1046年被周武王所灭。

三、商和西周

《尚书·多士》为周公训诫殷商遗民的讲话,其中有言:

惟尔知:惟殷先人有册有典,殷革夏命。

(如你们所周知:殷家的先人传下来的典册,上面记载着殷革夏命的故事。)

从商朝卜辞来看,商朝的王室贵族十分重视用神权维护政权,凡事必定卜问鬼神,一事常卜多次。留下来的记录,涉及的范围很广,包括商朝的宗教、战争、农业、牧业、手工业、天文、气象、田猎,以及政权组织、方国状况、文化生活等,都有反映。

——周予同主编:《中国历史文选 上》,上海:上海古籍出版社,2013年,第2页。

三、商和西周

2、西周

公元前1046年,周武王伐商,双方在牧野展开激战,商朝灭亡,建立周朝,定都镐京,史称西周。

思考:周武王采取了哪些措施巩固统治?

三、商和西周

庶民

士

卿大夫

诸侯

天子

宗法制

西周的统治

为强化对新征服的广大地区的控制,西周推行分封制。将同姓子弟,异性亲戚功臣,旧邦之后分封在东方各地,由他们去治理当地的土地和人民。这些诸侯国对西周承担相应的义务,强化了中央对地方的控制。

原则:“天子建国,诸侯立家。”

目的:封建亲戚,以藩屏周

分封制

2、西周

三、商和西周

烽火戏诸侯?

材料九:“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至…”——《史记·周本纪》

公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

西周的灭亡

2、西周

三、商和西周

经济文化成就

农业为主

手工业为辅

土地制度:井田制

生产工具:

石、木、骨、蚌

青铜铸造

(礼、兵、乐)

养蚕缫丝

(世界最早、绢帛)

3、商周时期的经济与文化

三、商和西周

商朝的青铜器

大禾方鼎(人面纹方鼎)

1959年出土于湖南宁乡,现藏湖南省博物馆。

原器通高38.5厘米,重12.85公斤,口长29.8厘米,宽23.7厘米。鼎呈长方形,口沿外翻,立有两耳,鼎腹外四面有四个人面纹,边角有象征性的角、爪纹装饰。经过化学分析,它的合金成分为:铜占76.06%,锡占12.66%,铅占11.94%,是理想的青铜合金比例。

在鼎腹内口沿下,有“大禾”两个字,印两字左右排列,也有说“禾大”。大禾可能是物主的标记,即是做器者的名字。“禾”字如谷子抽穗时的植株形象,结合器壁的人面形象,有人认为是对祭祀、祈祷谷物丰收的一种纪念。

后母戊鼎(或称司母戊鼎)

1939年出土于河南安阳,现藏国家博物馆。

高133公分、口长110公分、宽79公分、重832.84公斤,足高46公分,壁厚6公分,口沿宽厚,轮廓方直,立耳、方腹、四足中空,是殷墟考古发掘以来出土的最大最重的青铜器。鼎身纹饰美观庄重,工艺精致,除鼎身四面中央是无纹饰的长方形四面外,其余各处皆有纹饰。

鼎身四周以细密的云雷纹为底纹,其上铸有盘龙纹和饕餮纹。鼎耳外廓纹有两只猛虎,虎口相对,两虎口含人头,鼎耳侧面饰以鱼纹。

商朝的青铜器

……(“国之大事,在祀与戎”)。中国青铜时代最大的特征,在于青铜的使用是与祭祀和战争分离不开的。换言之,青铜便是政治的权力。

——张光直:《中国青铜时代》,三联书店,1999年,第22页。

青铜多铸造为礼器和兵器,而少有生产工具

对三代王室而言,青铜器不是宫廷中的奢侈品、点缀品,而是政治权利斗争上的必要手段。没有青铜器,三代的朝廷就打不到天下。没有铜锡矿,三代朝廷就没有青铜器。 (第36页)

三代各有一个永恒不变的“圣都”,也各有若干迁徙行走的“俗都”……圣都不变,缘故容易推断,而俗都屡变,则以追寻青铜矿源为主要因素。(第43页)

——张光直:《中国青铜时代》,三联书店,2013年

早期国家的特征

尽管夏、商、西周早期国家在不断地完善,但在很多方面又是不完善的:

·血缘关系没有彻底被地缘关系取代,部族组织残留严重,以致国家内部结构只能采取部族、方国联盟或分封制的管理形式,比较松散,中央集权程度不高。

·职官系统只能采取世卿世禄这种固化的等级结构方式。

·国家治理使用礼治而非法治。

2.神话传说及民族学研究表明,中华民族的远祖可分为华夏、东夷、苗蛮三大文化集团;考古学家夏鼐发表的《碳十四测定年代和中国考古学》把中国远古文明分为七个区域。据此可知

A.神话传说完全符合真实的历史 B.历史研究必须依赖考古发掘

C.中国文化的起源具有多元特点 D.中国文化华夷之辨根深蒂固

C

1. 2019年7月6日,联合国教科文组织将位于浙江杭州的“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是

A.城中发现20多万千克的炭化稻堆积 B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C.古城遗址布局与山形水势充分契合 D.碳14测定年代为公元前3000年左右

B

课堂练习

3.距今约5000年左右的良渚文化遗址,在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分。古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处。良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琮、玉钺在内的玉礼器系统。据此可知,当时可能

A.青铜铸造技术成熟 B.形成礼乐制度

C.氏族制度不复存在 D.出现早期国家

4.《礼记 礼运篇》记载:“今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。”这一记载反映了

A.分封制开始出现

B.阶级矛盾尖锐

C.王位世袭制代替禅让制

D.社会贫富分化严重

D

C

课堂练习

5.甲骨文的内容大部分是殷商王室占卜的纪录。其占卜的内容涉及天气晴雨,农作收成,打猎、祭祀等。这一信息说明商朝

A.“家天下”的制度开始确立

B.王位世袭制取代禅让制

C.以血缘为纽带实行宗法制

D.神权和王权相结合

6.井田制下,村社内的土地分为公田和私田,私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换,村社成员要随份地变动而迁居,即“三年一换土易居”。这意味着私田

A.可以进行交易买卖 B.收获全部上缴国家

C.属于小农经济范畴 D.所有权归国家所有

D

D

课堂练习

王位世袭制

夏朝:

商朝:

西周:

青铜时代

形成

发展

鼎盛

行政管理制度

宗法制

分封制

互为表里

旧石器时代

新石器时代

【课堂小结】

生产力低下

剩余产品积累,阶级分化

国家产生

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进