统编版语文三年级上册第五单元教材解读

文档属性

| 名称 | 统编版语文三年级上册第五单元教材解读 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 972.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-18 23:21:39 | ||

图片预览

文档简介

三年级上册第五单元教材解读

一、策略单元编排意义

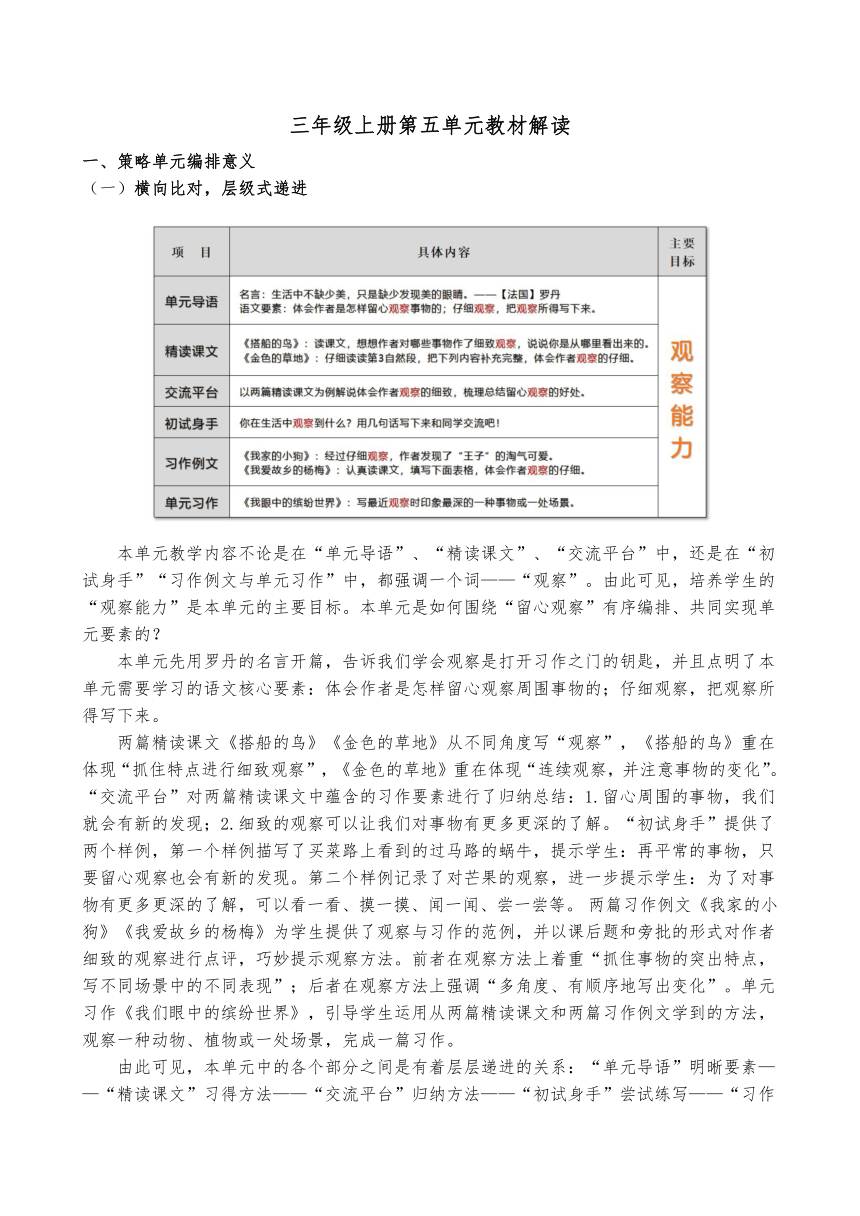

(一)横向比对,层级式递进

本单元教学内容不论是在“单元导语”、“精读课文”、“交流平台”中,还是在“初试身手”“习作例文与单元习作”中,都强调一个词——“观察”。由此可见,培养学生的“观察能力”是本单元的主要目标。本单元是如何围绕“留心观察”有序编排、共同实现单元要素的?

本单元先用罗丹的名言开篇,告诉我们学会观察是打开习作之门的钥匙,并且点明了本单元需要学习的语文核心要素:体会作者是怎样留心观察周围事物的;仔细观察,把观察所得写下来。

两篇精读课文《搭船的鸟》《金色的草地》从不同角度写“观察”,《搭船的鸟》重在体现“抓住特点进行细致观察”,《金色的草地》重在体现“连续观察,并注意事物的变化”。

“交流平台”对两篇精读课文中蕴含的习作要素进行了归纳总结:1.留心周围的事物,我们就会有新的发现;2.细致的观察可以让我们对事物有更多更深的了解。“初试身手”提供了两个样例,第一个样例描写了买菜路上看到的过马路的蜗牛,提示学生:再平常的事物,只要留心观察也会有新的发现。第二个样例记录了对芒果的观察,进一步提示学生:为了对事物有更多更深的了解,可以看一看、摸一摸、闻一闻、尝一尝等。 两篇习作例文《我家的小狗》《我爱故乡的杨梅》为学生提供了观察与习作的范例,并以课后题和旁批的形式对作者细致的观察进行点评,巧妙提示观察方法。前者在观察方法上着重“抓住事物的突出特点,写不同场景中的不同表现”;后者在观察方法上强调“多角度、有顺序地写出变化”。单元习作《我们眼中的缤纷世界》,引导学生运用从两篇精读课文和两篇习作例文学到的方法,观察一种动物、植物或一处场景,完成一篇习作。

由此可见,本单元中的各个部分之间是有着层层递进的关系:“单元导语”明晰要素——“精读课文”习得方法——“交流平台”归纳方法——“初试身手”尝试练写——“习作例文”范例指引——“单元习作”形成成果。应该说,在一系列梯度的搭建下,引导学生“学习感知、梳理总结、练习迁移”,最终水到渠成地形成“习作单元”成果。

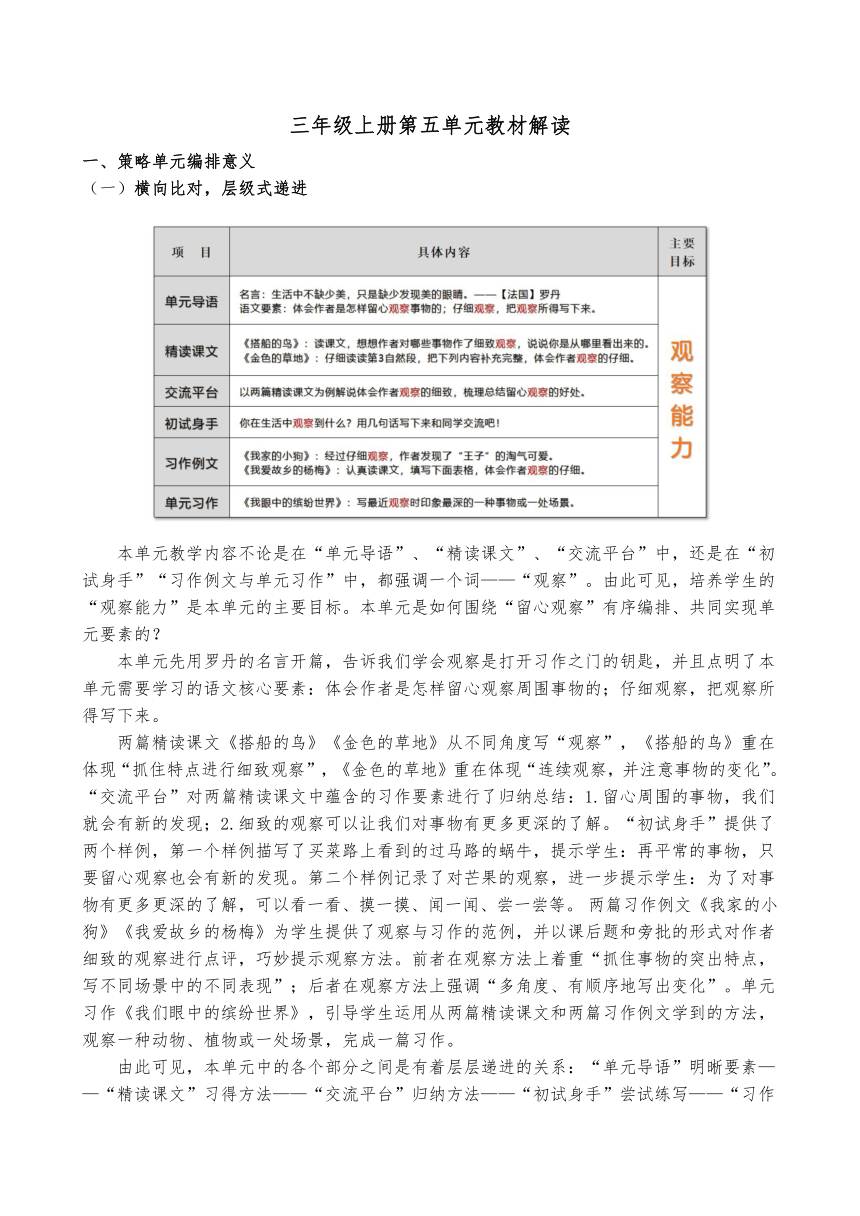

(二)纵向梳理,螺旋式上升

语文课程标准明确指出:小学生作文就是练习把自己看到的、听到的、想到的内容或亲身经历的事情,用恰当的语言文字表达出来。在三年级习作的起步阶段以“观察”为主题,特别符合学情。为了培养这种能力,三年级的多次习作都以“观察”为训练重点,给学生搭设了螺旋上升的梯架。

如三年级上册八个单元的习作中,编者共安排了三个单元培养观察能力。第二单元没有明确地提出观察的要求,但是从“写日记”这个内容来看,离不开观察。第五单元是习作单元,整个单元都在培养学生“学会留心观察,并将观察所得写下来”的语文素养。第六单元中的习作六的要求是把身边的美景介绍给别人,写之前仔细观察,写的时候,试着运用从课文中学到的方法,围绕一个意思写。这个练习对学生“观察力”的要求更高了。不光要善于发现,还要能够发现“美”在哪里,同时还要围绕一个中心写。三年级下册的教材也遵循由易到难的原则,将“观察”这一主线贯穿始终。不仅要写自己的观察,还要写出自己的感受、自己的心情以及有趣的发现等。

可见,整个三年级的教材,都非常注重培养学生的观察能力,并且要求也呈“螺旋式上升”。正如人民教育出版社小学语文室编辑常志丹老师所说:观察能力是习作的根本能力之一,对观察能力的培养应该贯穿习作训练始终。

纵观“观察单元”这种层级式递进、螺旋式上升的编排特点,我们在教学实践中要不断激发学生的观察兴趣,培养学生留意观察的意识,习得正确、科学的观察方法,提高观察的敏锐性,形成观察能力,帮助学生打好“观察”的底子。这种观察能力的培养,本单元是重点,但不是终点。

二、围绕要素,确定“观察”单元教学要点

具体到每一课、每个板块,教学要点是什么?依据什么确定教学要点?我们觉得有三个依据。

一是习作单元的特殊指向。习作单元“指向习作”,以培养习作能力为核心。单元中的精读课文在理解内容、朗读课文、积累语言等方面不作过多要求,习作例文不强调对例文的整体感知、不要求从篇章的角度借鉴、仿写。

二是单元语文要素的明晰指向。本单元是本套教材第一次出现习作单元,要素指向观察能力的培养,可见观察在习作中的基础、先决地位。

三是课后习题的问题引领。课后练习题是教材编者针对单元语文要素、每篇课文自身特点设置的知识要点、能力训练点和教学的重难点,是教材的重要组成部分。统编小学语文教材执行主编陈先云老师说,统编语文教材的教学应是“以课后习题为目标和轴心的教学”。

基于特殊单元、语文要素、课后习题,观察单元各部分的教学要点可以确定如下:除精读课文第一个要点为生字词教学外,其余均紧扣“观察”进行,靠船下篙,直击耙心。依据这样的要点,引导学生在单元学习中感受作者细致的观察,切身体会到留心观察的好处,并进行观察实践、记录观察所得,才能推动学生在今后的生活中展开细致、持续的观察,学会观察的方法,养成观察的习惯。

三、精准施教,实现“观察”能力的有效提升

本单元重培养学生留心观察周围事物的能力,可以从三个方面进行。

(一)留心生活,练就敏锐观察力

观察力,是指大脑对事物的观察能力,如通过观察发现新奇的事物等,在观察过程中对声音、气味、温度等有一个新的认识。

《搭船的鸟》这篇文章的作者郭风因为具有敏锐的观察力,于一次平常的“探亲”之旅,发现了翠鸟羽毛的美丽与捕鱼时敏捷的身手,给旅途平添了许多快乐。《金色的草地》这篇文章的作者普里什文之所以会赞叹:“多么可爱的草地!多么有趣的蒲公英!”是因为他有一双善于观察的眼睛,于平凡的大自然中,看到一片草地的神奇。《我爱故乡的杨梅》这篇文章的作者之所以把杨梅的味道写得那么具体可感,是因为他调动多种感官参与观察。

现实教学中,我们虽然会一再提醒学生:要善于观察,只有细心观察身边的人和事,你才能写好作文!孩子们也真的去观察了,但是反馈过来的观察内容还是诸如此类。

我今天早上在公园观察过了,老爷爷在打太极拳,老奶奶在跳广场舞,叔叔阿姨在跑步……

孩子们眼睛里为什么看不到生活中有趣的东西,是因为他们缺少对生活的敏感度,不会观察。在本单元的教学中,我们的首要任务就是引导孩子们做生活的有心人,学会把视觉、听觉、嗅觉、触觉等所有的感觉全部都调动起来,用眼睛观察斑斓多姿的外部世界,用双耳倾听美妙动人的音乐、高低缓急的声响,用鼻子细嗅沁人心脾的气味,用舌头品尝酸、甜、苦、辣、咸各种滋味,用手触摸、感受物体不同的质地、硬度、冷热……练就敏锐的观察力!

(二)研读课文,学习观察小窍门

怎么“留心观察”?从阅读角度来说,无论精读课文还是习作例文并不是直接讲观察方法的,但是我们能够从字里行间感知作者的观察方法——细致观察、连续观察、多感官参与,达成路径如下:

由静到动:《搭船的鸟》这篇课文中,先看到的是静止在船头的翠鸟,反复观察中,感受到它美丽的外貌:羽毛是翠绿的,翅膀带着一些蓝色,还有一张红色的大嘴。接着看到了“翠鸟眨眼之间就从水中叼起一条小鱼”动态的过程。观察动态事物比静态事物要难得多,它需要敏锐的动态捕捉力,因为一不留神就会看不清活动的过程。

由整到分:《金色的草地》这篇课文中,蒲公英草地从整体看,早上是绿色的,中午是金色的;单个看,早晚的花瓣是合拢的,中午的花瓣是张开的。我们观察的时候,既需要观察事物的整体面貌,又要观察其中的部分或个体独特之处,看得更细致入微。

由常到变:《我爱故乡的杨梅》这篇课文中,杨梅的刺、杨梅的色、杨梅的味,从生涩到成熟始终在变化中,唯有长期而细致的观察,方能发现其间的差异。在生活中,观察变化不定的事物,除看常态外,还需要长时间的观察,留心每个阶段不同之处,考察观察的耐力。

由简到繁:这个单元中所写的事物,一只翠鸟、一片草地、一只蜗牛、一个芒果、一只小狗、一颗杨梅,都是单一的事物,而习作中出现了三幅图,呈现的就是多个事物组合而成的复杂事物。第一幅秋景图,画面中有蓝天、白云、绿树、落叶、草地及人家;第二幅晨景图,画面中有上学的学生、上班的叔叔阿姨、报亭的摊主、忙碌的清洁工等;第三幅课间图,画面中的老师和学生在各自活动。观察这些复杂的场景,可以用“分解”观察法,逐个观察场景中的事物,这样就能看到事物构成的整体画面。

总之,学会观察不是一蹴而就的,首先需要有一颗热爱生活的心。热爱生活才会发现寻常事物的美。其次要有针对性训练,学会调动多种感官仔细观察,由易到难、循序渐进地磨练观察的敏锐感与想象力。

(三)细品文字,感受表达准确性

会观察,是不是就一定能写出有意思的文章来呢?还不行。从观察到表达,需要有充分的语言积累和表达的经验。对于很多学生甚至成人来说,学习写作的一个很大困难就是语言素材和经验积累的不足,小学生尤其不足。比如,《搭船的鸟》这篇文章中如何描述小鸟捕鱼的过程,没有充分的语言素材和经验积累,就很难将观察的“细致”表现出来。

我们来欣赏一下第四自然段,一边朗读,一边关注句子中写翠鸟动作的词,看看作者用了哪些词语写出了翠鸟动作敏捷?

我正想着,它一下子冲进水里,不见了。可是,没一会儿,它飞起来了,红色的长嘴衔着一条小鱼。它站在船头,一口把小鱼吞了下去。这段话里,作者连续用了“冲、飞、衔、站、吞”五个词语,把翠鸟一瞬间的捕鱼动作,切分成若干个连续的画面,分步写清楚、写连贯。读着这段话,就好像在看一段视频,又好像是我们自己亲眼看见了一样。心要看得见、抓得准,事物的特点才突出、才鲜明;手要练得熟、写得活,事物的样子才具体、才生动。所以,在单元教学中,要找准读写融合训练“点”有效设计各板块的读写路径,方能促进学生观察力与表达力的同步提升。

统编小学语文教材设置独立的习作单元,突破了传统语文教材的编排方式,这种突破意味着编者将习作教学放到了和阅读教学同等重要的位置。我们在教学三年级上册第五单元时做到:要在合纵连横中,了解“观察”单元的编排特点;基于要点,确定“观察”单元的教学目标;科学施教,实现“观察”能力的有效提升。

一、策略单元编排意义

(一)横向比对,层级式递进

本单元教学内容不论是在“单元导语”、“精读课文”、“交流平台”中,还是在“初试身手”“习作例文与单元习作”中,都强调一个词——“观察”。由此可见,培养学生的“观察能力”是本单元的主要目标。本单元是如何围绕“留心观察”有序编排、共同实现单元要素的?

本单元先用罗丹的名言开篇,告诉我们学会观察是打开习作之门的钥匙,并且点明了本单元需要学习的语文核心要素:体会作者是怎样留心观察周围事物的;仔细观察,把观察所得写下来。

两篇精读课文《搭船的鸟》《金色的草地》从不同角度写“观察”,《搭船的鸟》重在体现“抓住特点进行细致观察”,《金色的草地》重在体现“连续观察,并注意事物的变化”。

“交流平台”对两篇精读课文中蕴含的习作要素进行了归纳总结:1.留心周围的事物,我们就会有新的发现;2.细致的观察可以让我们对事物有更多更深的了解。“初试身手”提供了两个样例,第一个样例描写了买菜路上看到的过马路的蜗牛,提示学生:再平常的事物,只要留心观察也会有新的发现。第二个样例记录了对芒果的观察,进一步提示学生:为了对事物有更多更深的了解,可以看一看、摸一摸、闻一闻、尝一尝等。 两篇习作例文《我家的小狗》《我爱故乡的杨梅》为学生提供了观察与习作的范例,并以课后题和旁批的形式对作者细致的观察进行点评,巧妙提示观察方法。前者在观察方法上着重“抓住事物的突出特点,写不同场景中的不同表现”;后者在观察方法上强调“多角度、有顺序地写出变化”。单元习作《我们眼中的缤纷世界》,引导学生运用从两篇精读课文和两篇习作例文学到的方法,观察一种动物、植物或一处场景,完成一篇习作。

由此可见,本单元中的各个部分之间是有着层层递进的关系:“单元导语”明晰要素——“精读课文”习得方法——“交流平台”归纳方法——“初试身手”尝试练写——“习作例文”范例指引——“单元习作”形成成果。应该说,在一系列梯度的搭建下,引导学生“学习感知、梳理总结、练习迁移”,最终水到渠成地形成“习作单元”成果。

(二)纵向梳理,螺旋式上升

语文课程标准明确指出:小学生作文就是练习把自己看到的、听到的、想到的内容或亲身经历的事情,用恰当的语言文字表达出来。在三年级习作的起步阶段以“观察”为主题,特别符合学情。为了培养这种能力,三年级的多次习作都以“观察”为训练重点,给学生搭设了螺旋上升的梯架。

如三年级上册八个单元的习作中,编者共安排了三个单元培养观察能力。第二单元没有明确地提出观察的要求,但是从“写日记”这个内容来看,离不开观察。第五单元是习作单元,整个单元都在培养学生“学会留心观察,并将观察所得写下来”的语文素养。第六单元中的习作六的要求是把身边的美景介绍给别人,写之前仔细观察,写的时候,试着运用从课文中学到的方法,围绕一个意思写。这个练习对学生“观察力”的要求更高了。不光要善于发现,还要能够发现“美”在哪里,同时还要围绕一个中心写。三年级下册的教材也遵循由易到难的原则,将“观察”这一主线贯穿始终。不仅要写自己的观察,还要写出自己的感受、自己的心情以及有趣的发现等。

可见,整个三年级的教材,都非常注重培养学生的观察能力,并且要求也呈“螺旋式上升”。正如人民教育出版社小学语文室编辑常志丹老师所说:观察能力是习作的根本能力之一,对观察能力的培养应该贯穿习作训练始终。

纵观“观察单元”这种层级式递进、螺旋式上升的编排特点,我们在教学实践中要不断激发学生的观察兴趣,培养学生留意观察的意识,习得正确、科学的观察方法,提高观察的敏锐性,形成观察能力,帮助学生打好“观察”的底子。这种观察能力的培养,本单元是重点,但不是终点。

二、围绕要素,确定“观察”单元教学要点

具体到每一课、每个板块,教学要点是什么?依据什么确定教学要点?我们觉得有三个依据。

一是习作单元的特殊指向。习作单元“指向习作”,以培养习作能力为核心。单元中的精读课文在理解内容、朗读课文、积累语言等方面不作过多要求,习作例文不强调对例文的整体感知、不要求从篇章的角度借鉴、仿写。

二是单元语文要素的明晰指向。本单元是本套教材第一次出现习作单元,要素指向观察能力的培养,可见观察在习作中的基础、先决地位。

三是课后习题的问题引领。课后练习题是教材编者针对单元语文要素、每篇课文自身特点设置的知识要点、能力训练点和教学的重难点,是教材的重要组成部分。统编小学语文教材执行主编陈先云老师说,统编语文教材的教学应是“以课后习题为目标和轴心的教学”。

基于特殊单元、语文要素、课后习题,观察单元各部分的教学要点可以确定如下:除精读课文第一个要点为生字词教学外,其余均紧扣“观察”进行,靠船下篙,直击耙心。依据这样的要点,引导学生在单元学习中感受作者细致的观察,切身体会到留心观察的好处,并进行观察实践、记录观察所得,才能推动学生在今后的生活中展开细致、持续的观察,学会观察的方法,养成观察的习惯。

三、精准施教,实现“观察”能力的有效提升

本单元重培养学生留心观察周围事物的能力,可以从三个方面进行。

(一)留心生活,练就敏锐观察力

观察力,是指大脑对事物的观察能力,如通过观察发现新奇的事物等,在观察过程中对声音、气味、温度等有一个新的认识。

《搭船的鸟》这篇文章的作者郭风因为具有敏锐的观察力,于一次平常的“探亲”之旅,发现了翠鸟羽毛的美丽与捕鱼时敏捷的身手,给旅途平添了许多快乐。《金色的草地》这篇文章的作者普里什文之所以会赞叹:“多么可爱的草地!多么有趣的蒲公英!”是因为他有一双善于观察的眼睛,于平凡的大自然中,看到一片草地的神奇。《我爱故乡的杨梅》这篇文章的作者之所以把杨梅的味道写得那么具体可感,是因为他调动多种感官参与观察。

现实教学中,我们虽然会一再提醒学生:要善于观察,只有细心观察身边的人和事,你才能写好作文!孩子们也真的去观察了,但是反馈过来的观察内容还是诸如此类。

我今天早上在公园观察过了,老爷爷在打太极拳,老奶奶在跳广场舞,叔叔阿姨在跑步……

孩子们眼睛里为什么看不到生活中有趣的东西,是因为他们缺少对生活的敏感度,不会观察。在本单元的教学中,我们的首要任务就是引导孩子们做生活的有心人,学会把视觉、听觉、嗅觉、触觉等所有的感觉全部都调动起来,用眼睛观察斑斓多姿的外部世界,用双耳倾听美妙动人的音乐、高低缓急的声响,用鼻子细嗅沁人心脾的气味,用舌头品尝酸、甜、苦、辣、咸各种滋味,用手触摸、感受物体不同的质地、硬度、冷热……练就敏锐的观察力!

(二)研读课文,学习观察小窍门

怎么“留心观察”?从阅读角度来说,无论精读课文还是习作例文并不是直接讲观察方法的,但是我们能够从字里行间感知作者的观察方法——细致观察、连续观察、多感官参与,达成路径如下:

由静到动:《搭船的鸟》这篇课文中,先看到的是静止在船头的翠鸟,反复观察中,感受到它美丽的外貌:羽毛是翠绿的,翅膀带着一些蓝色,还有一张红色的大嘴。接着看到了“翠鸟眨眼之间就从水中叼起一条小鱼”动态的过程。观察动态事物比静态事物要难得多,它需要敏锐的动态捕捉力,因为一不留神就会看不清活动的过程。

由整到分:《金色的草地》这篇课文中,蒲公英草地从整体看,早上是绿色的,中午是金色的;单个看,早晚的花瓣是合拢的,中午的花瓣是张开的。我们观察的时候,既需要观察事物的整体面貌,又要观察其中的部分或个体独特之处,看得更细致入微。

由常到变:《我爱故乡的杨梅》这篇课文中,杨梅的刺、杨梅的色、杨梅的味,从生涩到成熟始终在变化中,唯有长期而细致的观察,方能发现其间的差异。在生活中,观察变化不定的事物,除看常态外,还需要长时间的观察,留心每个阶段不同之处,考察观察的耐力。

由简到繁:这个单元中所写的事物,一只翠鸟、一片草地、一只蜗牛、一个芒果、一只小狗、一颗杨梅,都是单一的事物,而习作中出现了三幅图,呈现的就是多个事物组合而成的复杂事物。第一幅秋景图,画面中有蓝天、白云、绿树、落叶、草地及人家;第二幅晨景图,画面中有上学的学生、上班的叔叔阿姨、报亭的摊主、忙碌的清洁工等;第三幅课间图,画面中的老师和学生在各自活动。观察这些复杂的场景,可以用“分解”观察法,逐个观察场景中的事物,这样就能看到事物构成的整体画面。

总之,学会观察不是一蹴而就的,首先需要有一颗热爱生活的心。热爱生活才会发现寻常事物的美。其次要有针对性训练,学会调动多种感官仔细观察,由易到难、循序渐进地磨练观察的敏锐感与想象力。

(三)细品文字,感受表达准确性

会观察,是不是就一定能写出有意思的文章来呢?还不行。从观察到表达,需要有充分的语言积累和表达的经验。对于很多学生甚至成人来说,学习写作的一个很大困难就是语言素材和经验积累的不足,小学生尤其不足。比如,《搭船的鸟》这篇文章中如何描述小鸟捕鱼的过程,没有充分的语言素材和经验积累,就很难将观察的“细致”表现出来。

我们来欣赏一下第四自然段,一边朗读,一边关注句子中写翠鸟动作的词,看看作者用了哪些词语写出了翠鸟动作敏捷?

我正想着,它一下子冲进水里,不见了。可是,没一会儿,它飞起来了,红色的长嘴衔着一条小鱼。它站在船头,一口把小鱼吞了下去。这段话里,作者连续用了“冲、飞、衔、站、吞”五个词语,把翠鸟一瞬间的捕鱼动作,切分成若干个连续的画面,分步写清楚、写连贯。读着这段话,就好像在看一段视频,又好像是我们自己亲眼看见了一样。心要看得见、抓得准,事物的特点才突出、才鲜明;手要练得熟、写得活,事物的样子才具体、才生动。所以,在单元教学中,要找准读写融合训练“点”有效设计各板块的读写路径,方能促进学生观察力与表达力的同步提升。

统编小学语文教材设置独立的习作单元,突破了传统语文教材的编排方式,这种突破意味着编者将习作教学放到了和阅读教学同等重要的位置。我们在教学三年级上册第五单元时做到:要在合纵连横中,了解“观察”单元的编排特点;基于要点,确定“观察”单元的教学目标;科学施教,实现“观察”能力的有效提升。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地