历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 第10课 辽夏金元的统治 课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 第10课 辽夏金元的统治 课件(共24张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

【课标要求】

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

【学习目标】

1.梳理教材知识,从时空观念的角度认识辽夏金元政权的建立和发展,从历史解释的角度认识辽夏金元的制度建设。

2.正确认识行省制度,认识元朝对边疆的成功统治,理解其在统一多民族国家发展中的重要作用。

3.结合辽夏金元时期的民族关系,从家国情怀的角度认识各民族在统一多民族国家建设中的作用。

第10课 辽夏金元的统治

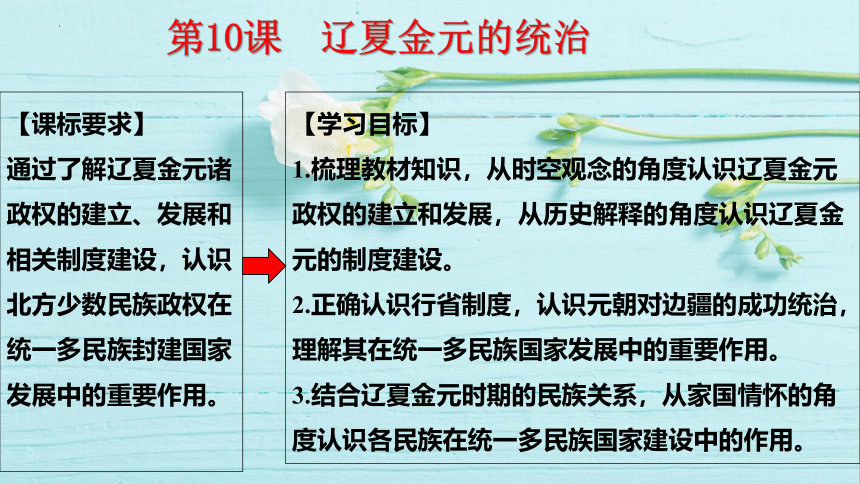

一. 疆域里的大中国

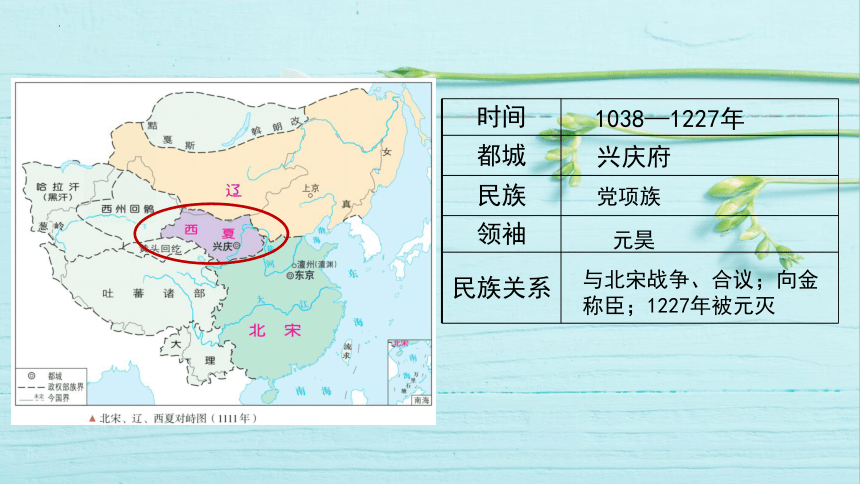

请根据课本及相关地图,制作各政权历史小卡片。

从版图上看辽夏金元政权的崛起与拓展

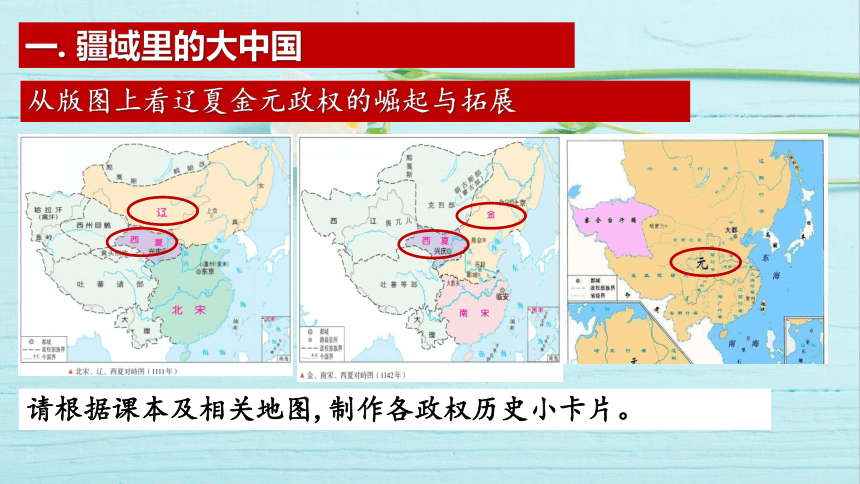

时间

都城

民族

领袖

民族关系

916—1125 年

契丹

耶律阿保机

与北宋对峙、交融;1125年被金灭

上京

时间

都城

民族

领袖

民族关系

党项族

元昊

与北宋战争、合议;向金称臣;1227年被元灭

1038—1227年

兴庆府

时间

都城

民族

领袖

民族关系

1115—1234年

女真族

完颜阿骨打

1125年灭辽;1127年灭北宋;与南宋对峙

会宁府 中都

时间

都城

民族

领袖

民族关系

统一蒙古?元朝建立?统一?

蒙古

铁木真;忽必烈

大都

先后灭金、西夏、宋 完成统一

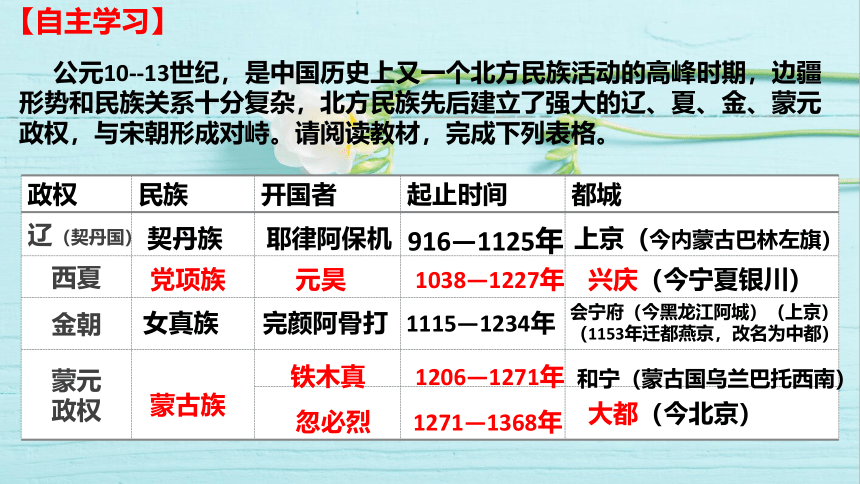

政权 民族 开国者 起止时间 都城

辽(契丹国)

西夏

金朝

蒙元 政权

【自主学习】

916—1125年

契丹族

耶律阿保机

上京(今内蒙古巴林左旗)

党项族

元昊

1038—1227年

兴庆(今宁夏银川)

女真族

完颜阿骨打

1115—1234年

会宁府(今黑龙江阿城)(上京)

(1153年迁都燕京,改名为中都)

蒙古族

铁木真

1206—1271年

忽必烈

1271—1368年

大都(今北京)

和宁(蒙古国乌兰巴托西南)

公元10--13世纪,是中国历史上又一个北方民族活动的高峰时期,边疆形势和民族关系十分复杂,北方民族先后建立了强大的辽、夏、金、蒙元政权,与宋朝形成对峙。请阅读教材,完成下列表格。

581

618

907

916

1038

1206

1227

1115

1234

1125

960

979

1127

1276

1368

1616

1644

1840

1912

隋

唐

五代

十国

辽

西夏

北宋

南宋

金

蒙古

元

明

清

后金

中国历史纪年表(隋—清)

1368

根据地图、纪年表,概括辽夏金元的时代特征。

特征:多民族政权并立,长期与两宋对峙,

从分裂走向统一,和平局面为主导。

【自主学习】:请阅读教材,北方少数民族政权创立了哪些制度?

政权 民族 重要制度

辽 契丹族

西夏 党项族

金 女真族

蒙古 蒙古族

南北面官制度,“四时(季)捺钵制”

汉、蕃分制(一套制度,两种称谓)

猛安谋克制

行省制度,四等人制

二. 制度里的大中国——传承与创新

辽、西夏、金政权都学习使用汉族的政治制度,并且保持民族特色。

“因俗而治”

仿效“汉制”

传承创新

“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服”。

——卡尔·马克思

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官。枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡(蕃)人亦汉服,谓之汉官。执政者则曰南宰相、南枢密。

----《契丹官仪》(宋代余靖)

“至于太宗,兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人。国制简朴,汉制则沿名之风固存也”---《辽史·百官志》

重点问题探究

【问题探究1】:辽朝的“南北面官制”(教材学思之窗)

(1)根据材料概括辽朝“南北面官制”的主要内容和特点。

(2)根据材料,结合所学知识分析辽朝“南北面官制”的产生的原因及积极影响。

内容:北面官,契丹贵族担任,是辽政权的重心;南面官,由汉人担任,权力较小,无实权。

特点:南北分制。(“因俗而治”)。

原因:南北社会发展水平不同(根本),民族习俗,社会生活存在差异(直接)

影响:缓解了民族矛盾,稳定了契丹的统治;促进了辽朝社会经济和文化的发展;加快了民族交融。

(“蕃不治汉,汉不治蕃,蕃汉不同治”。)

材料: 皇帝四时巡守,契丹大小内外臣僚并应役次人,及汉人宣徽院所管百司皆从。汉人枢密院、中书省唯摘宰相一员,枢密院都副承旨二员,令史十人,御史台、大理寺选摘一人扈从。每岁正月上旬,车驾启行。宰相以下,还于中京居守,行遣汉人一切公事。 ——《辽史·行营志》卷三十二 志第二

【问题探究2】阅读材料,你能说出这是契丹人的什么制度?

知识拓展:契丹旧俗,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎。辽建国后,皇帝四季外出游猎,朝官随行,设行帐称"捺钵"(契丹语的音译名词,指辽帝的行帐,即朝廷)。大约到圣宗时,四季捺钵才有固定的地点和制度,成为辽帝定期会见南北面官,决定军国大事的中心。(辽代不同时期四时捺钵的地区也有所不同,即所谓的“春水”“夏凉”“秋山”“坐冬”,合称“四时捺钵”)

四时(季)捺钵制:

四时捺钵制:流动的国家政治中心,保持尚武精神,笼络各族酋长。

“其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安,谋克,从其多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也”。 —— 《金史·兵志》

公元1114年,金太祖完颜阿骨打始定制以三百户为谋克,十谋克为猛安。猛安谋克人户平时在训练之余,从事农业生产。有战事则丁壮接受征发,自置鞍马器械出征;其家口仍留家生产。由最初的围猎编制进而发展为军事组织,最后变革为地方的行政组织,具有行政、生产与军事合一的特点。——《中国通史》(社科版)

阅读材料并结合所学,思考猛安谋克制的性质、职能、特点和作用。

【问题探究3】:金朝的“猛安谋克”制

性质:女真族的军事和社会组织单位

职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征

特点:行政、生产与军事合一

效果:不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力

兵民合一

“典章法度几及汉唐”—《金史》卷《文艺传》

基本沿袭唐宋制度

史料:承世宗治平日久,宇内小康,乃正礼乐,修刑法,定官制,典章文物粲然成一代治规。

——《金史·章宗纪》

金世宗(完颜雍)“大定之治”:

金世宗被百姓誉为“北国小尧舜”

《金史·世宗纪》赞曰:"当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称'小尧舜',此其效验也。"

朱熹:"他能尊行尧舜之道,要做大尧舜也由他。""他岂变夷狄之风 恐只是天资高,偶合仁政耳!"

政治稳定,经济繁荣,进入鼎盛时期。

【问题探究4】:元朝政治制度

(一)中央中书省

元朝的中央政府由中书省、枢密院、御史台组成,中书省总理全国政务,枢密院掌管全国军事,御史台负责监察事宜。这与秦汉至唐宋的政治体制是相衔接的。

——樊树志:《国史十六讲》

元:中书省一省制

中书省长官中书令以下,设右、左丞相为实任的宰相。下设平章政事、右左丞、参知政事为副相。中书省下设吏、户、礼、工、刑、兵六部。由于尚书省时置时废,门下省不复置,故中书省地位较前代尤为重要。

忽必烈

(二)地方管理--行省制度

行省制:“行省”原是“行中书省”的简称。从渊源看,表面上像汉地官制,实际上是蒙、汉二元体制。……起初是中书省临时派出,世祖末成宗初演变为地方最高官府。

——李治安《元史十八讲》

《元史·百官志七》说:"行中书省……掌国庶务.统郡县,镇边鄙,与都省为表里"。

(1)读《元朝疆域图》概括元朝统治者是如何加强对辽阔疆域统治的?

建立了十个行省,辖区广阔,权力集中,统治效率高。

(2)观察《元朝形势图》,结合所学知识说说元朝行省制度对后世有什么影响?

影响:是中国古代地方行政制度的重大变革,至今沿用,影响深远,有利于多民族国家的巩固与发展。

(三)边疆管理--呈现与内地一体化的趋向

设立宣政院管理西藏和全国佛教事务

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理

设澎湖巡检司管辖澎湖和琉球

【读图学史】:阅读教材和元朝

形势图,感悟元朝对边疆地区的管

理的空间分布。

1247年,萨班(藏传佛教高僧)作为西藏代表与阔端举行了具有历史意义的“凉州和谈”。至此,西藏归顺于元,使西藏结束了四百多年的分裂局面,正式纳入祖国版图。(见教材P56)

萨班灵骨塔遗址

宣政院印

宣政院,至元元年(1264年),是一个直属中央政府管辖的国家机构,从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

中国在台湾附近岛屿设立正式建置的开始。

西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

(四)驿传制度

◎元代急递铺令牌

元朝在辽阔的国土上,建立了严密的“站赤”制度,使邮驿通信十分有效地发挥作用。所谓“站赤”,是蒙古语“驿传”的译音,从此我国后来通称驿馆为驿站。站赤制度是一种完整而系统的驿传制度,它包括驿站的管理条例,驿官的职责,驿站设备以及对站户的赋税制度等等。那时的驿站,在中国境内就有1496处之多。元朝仿效宋朝的办法,在各州县广泛设置“急递铺”,约有两万处之多。据元《经世大典》记载:“凡在属国,皆置传驿,星罗棋布,脉络贯通。朝令夕至,声闻毕达。” ---《古代官方的邮驿》

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

目的:实现对征服地区的有效统治,巩固统一。

③相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

元代驿站分布图

河北宣化张恭诱墓壁画《备茶图》

思考:以下材料反映了哪些历史信息?

民族认同

经济

三.民族里的大中国——中华民族走向一体

材料二:

“契丹、汉人久为一家”

——(元)脱脱《金史》

“天下一家。然后可以为正统”

——(元)脱脱《金史》

材料三:

材料一:

辽朝货币

社会风俗

民族交融 走向一体

从民族上看各族由并立到一体的历史趋势

(一)蒙古族的形成

(二)回族的形成

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

等级 名称 民族

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

三 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

民族分化政策:四等人制

【历史感悟】

(1)元朝存在民族矛盾,但不同民族的交往交流交融也得到进一步加强。

(2)元朝灭亡之后,留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

忽必烈本人没有种族主义者的征象,他只希望造成一种通过诸族之间的统治,而不使蒙古人因人数过少而吃亏。

——黄仁宇《中国大历史》

融合与分化并举

少数民族政权多向中原政权学习政治制度,在借鉴汉族政权的管理制度上还创新了具有本民族特色的制度,各民族在发展中相互学习、交融。进一步推动了多民族国家的巩固与发展,造就了多元一体乾元气象。

南北面官制度,“四时捺钵制”

汉、蕃分制

猛安谋克制

行省制度,边疆管理

【课堂总结】

民族政权并立

再造统一

1.宋代时,“诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下。”元代时,无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省。这表明从宋到元

A.中央加强对地方权力的监督 B.地方权力扩大抗衡中央

C.政府通过分权加强中央集权 D.地方行政体制有所调整

【答案】D

【详解】根据材料可知,宋代地方知府行使权力受到长吏、通判牵制,元代地方行省权力相对较大,这表明从宋到元地方行政体制有所调整,D项正确;元代相对于宋代,地方权力有所扩大,相对自由,排除A项;元代仍是中央集权制,地方权力扩大并不能抗衡中央,排除B项;元代地方权力有所扩大,材料主旨不是说明“政府通过分权加强中央集权”,排除C项。故选D项。

2.神册六年(921年),耶律阿保机对大臣道:“凡国家庶务,钜细各殊,若宪度不明,则何以为治?群下亦何由知禁”,于是命大臣“定治契丹及诸夷之法,汉人则断以《律令》”。这一举措( )

A.打破了农耕和游牧文明的隔阂 B.基于辽境内政治经济不平衡

C.反映了儒家成为治国指导思想 D.旨在完善辽朝法律制度建设

【答案】B

【详解】据材料“定治契丹及诸夷之法,汉人则断以《律令》”可知,契丹建国后,既有从事畜牧业的游牧民族,也有从事农耕业的汉人和渤海人,辽朝统治者在考虑自身情况和借鉴中原汉制的基础上,建立了基于地缘关系的因俗而治的双轨制,用不同的法律去治理,B项正确;蕃汉分治说明农耕和游牧文明的隔阂仍然存在,排除A项;儒家成为治国指导思想与“定治契丹及诸夷之法”不符,排除C项;这一举措根本目的是巩固辽朝统治,而不是完善辽朝法律制度建设,排除D项。故选B项。

3.《元史地理志》总结道“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻(羁縻:笼络控制)之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”据此,下图可以用来说明,当时元朝( )

A.地方行政效率不断提升

B.沿袭变革是地方管理的主线

C.边疆管理与内地一体化

D.根本解决中央和地方的矛盾

【答案】C

【详解】根据材料“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻(羁縻:笼络控制)之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”可知,与唐朝相比较,元朝时期边境地区不在采取唐所谓羁縻政策,而是将其纳入与内地一样的政策进行管理,推行行省制度,C项正确;根据材料信息无法判定地方行政效率不断提升,排除A项;沿袭变革在材料中没有体现,排除B项;根本解决中央和地方的矛盾,说法过于绝对,排除D项。故选C项。

4.辽初,沿用习惯法,“犯罪者轻量重决之”“夫兄弟……一行(人)逆谋,虽不与知,辄坐以法”。辽朝第七帝兴宗时,“子弟及家人受赇(贿赂),不知情者,止坐犯人”,但“逆父母者,五车冁杀之”。这一转变缘于辽朝( )

A.基层治理的重大创新 B.君主专制得到强化

C.民族交融进一步加强 D.法律形式发生变化

【答案】C

【详解】根据材料“辽初,沿用习惯法,‘犯罪者轻量重决之’‘夫兄弟……一行(人)逆谋,虽不与知,辄坐以法’。辽朝第七帝兴宗时,‘子弟及家人受赇(贿赂),不知情者,止坐犯人’,但‘逆父母者,五车冁杀之’。”可知,辽初的法律保留了民族传统习惯法中严格、残酷等因素,适用连坐原则,而辽朝第七帝时法律已经改变了连坐的制度,但对于违背忠孝等儒家伦理的行为仍然处罚严格,这反映出辽朝法律汉化的加深,法律受到儒家民本和忠孝思想的影响,这一转变缘于民族交融的加强,C项正确;材料未涉及基层治理,排除A项;法律的汉化无法反映出君主专制的强化,排除B项;材料未反映出辽朝的法律由习惯法向成文法的变化,只涉及法律原则,排除D项。故选C项。

【课标要求】

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

【学习目标】

1.梳理教材知识,从时空观念的角度认识辽夏金元政权的建立和发展,从历史解释的角度认识辽夏金元的制度建设。

2.正确认识行省制度,认识元朝对边疆的成功统治,理解其在统一多民族国家发展中的重要作用。

3.结合辽夏金元时期的民族关系,从家国情怀的角度认识各民族在统一多民族国家建设中的作用。

第10课 辽夏金元的统治

一. 疆域里的大中国

请根据课本及相关地图,制作各政权历史小卡片。

从版图上看辽夏金元政权的崛起与拓展

时间

都城

民族

领袖

民族关系

916—1125 年

契丹

耶律阿保机

与北宋对峙、交融;1125年被金灭

上京

时间

都城

民族

领袖

民族关系

党项族

元昊

与北宋战争、合议;向金称臣;1227年被元灭

1038—1227年

兴庆府

时间

都城

民族

领袖

民族关系

1115—1234年

女真族

完颜阿骨打

1125年灭辽;1127年灭北宋;与南宋对峙

会宁府 中都

时间

都城

民族

领袖

民族关系

统一蒙古?元朝建立?统一?

蒙古

铁木真;忽必烈

大都

先后灭金、西夏、宋 完成统一

政权 民族 开国者 起止时间 都城

辽(契丹国)

西夏

金朝

蒙元 政权

【自主学习】

916—1125年

契丹族

耶律阿保机

上京(今内蒙古巴林左旗)

党项族

元昊

1038—1227年

兴庆(今宁夏银川)

女真族

完颜阿骨打

1115—1234年

会宁府(今黑龙江阿城)(上京)

(1153年迁都燕京,改名为中都)

蒙古族

铁木真

1206—1271年

忽必烈

1271—1368年

大都(今北京)

和宁(蒙古国乌兰巴托西南)

公元10--13世纪,是中国历史上又一个北方民族活动的高峰时期,边疆形势和民族关系十分复杂,北方民族先后建立了强大的辽、夏、金、蒙元政权,与宋朝形成对峙。请阅读教材,完成下列表格。

581

618

907

916

1038

1206

1227

1115

1234

1125

960

979

1127

1276

1368

1616

1644

1840

1912

隋

唐

五代

十国

辽

西夏

北宋

南宋

金

蒙古

元

明

清

后金

中国历史纪年表(隋—清)

1368

根据地图、纪年表,概括辽夏金元的时代特征。

特征:多民族政权并立,长期与两宋对峙,

从分裂走向统一,和平局面为主导。

【自主学习】:请阅读教材,北方少数民族政权创立了哪些制度?

政权 民族 重要制度

辽 契丹族

西夏 党项族

金 女真族

蒙古 蒙古族

南北面官制度,“四时(季)捺钵制”

汉、蕃分制(一套制度,两种称谓)

猛安谋克制

行省制度,四等人制

二. 制度里的大中国——传承与创新

辽、西夏、金政权都学习使用汉族的政治制度,并且保持民族特色。

“因俗而治”

仿效“汉制”

传承创新

“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服”。

——卡尔·马克思

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官。枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡(蕃)人亦汉服,谓之汉官。执政者则曰南宰相、南枢密。

----《契丹官仪》(宋代余靖)

“至于太宗,兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人。国制简朴,汉制则沿名之风固存也”---《辽史·百官志》

重点问题探究

【问题探究1】:辽朝的“南北面官制”(教材学思之窗)

(1)根据材料概括辽朝“南北面官制”的主要内容和特点。

(2)根据材料,结合所学知识分析辽朝“南北面官制”的产生的原因及积极影响。

内容:北面官,契丹贵族担任,是辽政权的重心;南面官,由汉人担任,权力较小,无实权。

特点:南北分制。(“因俗而治”)。

原因:南北社会发展水平不同(根本),民族习俗,社会生活存在差异(直接)

影响:缓解了民族矛盾,稳定了契丹的统治;促进了辽朝社会经济和文化的发展;加快了民族交融。

(“蕃不治汉,汉不治蕃,蕃汉不同治”。)

材料: 皇帝四时巡守,契丹大小内外臣僚并应役次人,及汉人宣徽院所管百司皆从。汉人枢密院、中书省唯摘宰相一员,枢密院都副承旨二员,令史十人,御史台、大理寺选摘一人扈从。每岁正月上旬,车驾启行。宰相以下,还于中京居守,行遣汉人一切公事。 ——《辽史·行营志》卷三十二 志第二

【问题探究2】阅读材料,你能说出这是契丹人的什么制度?

知识拓展:契丹旧俗,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎。辽建国后,皇帝四季外出游猎,朝官随行,设行帐称"捺钵"(契丹语的音译名词,指辽帝的行帐,即朝廷)。大约到圣宗时,四季捺钵才有固定的地点和制度,成为辽帝定期会见南北面官,决定军国大事的中心。(辽代不同时期四时捺钵的地区也有所不同,即所谓的“春水”“夏凉”“秋山”“坐冬”,合称“四时捺钵”)

四时(季)捺钵制:

四时捺钵制:流动的国家政治中心,保持尚武精神,笼络各族酋长。

“其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安,谋克,从其多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也”。 —— 《金史·兵志》

公元1114年,金太祖完颜阿骨打始定制以三百户为谋克,十谋克为猛安。猛安谋克人户平时在训练之余,从事农业生产。有战事则丁壮接受征发,自置鞍马器械出征;其家口仍留家生产。由最初的围猎编制进而发展为军事组织,最后变革为地方的行政组织,具有行政、生产与军事合一的特点。——《中国通史》(社科版)

阅读材料并结合所学,思考猛安谋克制的性质、职能、特点和作用。

【问题探究3】:金朝的“猛安谋克”制

性质:女真族的军事和社会组织单位

职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征

特点:行政、生产与军事合一

效果:不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力

兵民合一

“典章法度几及汉唐”—《金史》卷《文艺传》

基本沿袭唐宋制度

史料:承世宗治平日久,宇内小康,乃正礼乐,修刑法,定官制,典章文物粲然成一代治规。

——《金史·章宗纪》

金世宗(完颜雍)“大定之治”:

金世宗被百姓誉为“北国小尧舜”

《金史·世宗纪》赞曰:"当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称'小尧舜',此其效验也。"

朱熹:"他能尊行尧舜之道,要做大尧舜也由他。""他岂变夷狄之风 恐只是天资高,偶合仁政耳!"

政治稳定,经济繁荣,进入鼎盛时期。

【问题探究4】:元朝政治制度

(一)中央中书省

元朝的中央政府由中书省、枢密院、御史台组成,中书省总理全国政务,枢密院掌管全国军事,御史台负责监察事宜。这与秦汉至唐宋的政治体制是相衔接的。

——樊树志:《国史十六讲》

元:中书省一省制

中书省长官中书令以下,设右、左丞相为实任的宰相。下设平章政事、右左丞、参知政事为副相。中书省下设吏、户、礼、工、刑、兵六部。由于尚书省时置时废,门下省不复置,故中书省地位较前代尤为重要。

忽必烈

(二)地方管理--行省制度

行省制:“行省”原是“行中书省”的简称。从渊源看,表面上像汉地官制,实际上是蒙、汉二元体制。……起初是中书省临时派出,世祖末成宗初演变为地方最高官府。

——李治安《元史十八讲》

《元史·百官志七》说:"行中书省……掌国庶务.统郡县,镇边鄙,与都省为表里"。

(1)读《元朝疆域图》概括元朝统治者是如何加强对辽阔疆域统治的?

建立了十个行省,辖区广阔,权力集中,统治效率高。

(2)观察《元朝形势图》,结合所学知识说说元朝行省制度对后世有什么影响?

影响:是中国古代地方行政制度的重大变革,至今沿用,影响深远,有利于多民族国家的巩固与发展。

(三)边疆管理--呈现与内地一体化的趋向

设立宣政院管理西藏和全国佛教事务

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理

设澎湖巡检司管辖澎湖和琉球

【读图学史】:阅读教材和元朝

形势图,感悟元朝对边疆地区的管

理的空间分布。

1247年,萨班(藏传佛教高僧)作为西藏代表与阔端举行了具有历史意义的“凉州和谈”。至此,西藏归顺于元,使西藏结束了四百多年的分裂局面,正式纳入祖国版图。(见教材P56)

萨班灵骨塔遗址

宣政院印

宣政院,至元元年(1264年),是一个直属中央政府管辖的国家机构,从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

中国在台湾附近岛屿设立正式建置的开始。

西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

(四)驿传制度

◎元代急递铺令牌

元朝在辽阔的国土上,建立了严密的“站赤”制度,使邮驿通信十分有效地发挥作用。所谓“站赤”,是蒙古语“驿传”的译音,从此我国后来通称驿馆为驿站。站赤制度是一种完整而系统的驿传制度,它包括驿站的管理条例,驿官的职责,驿站设备以及对站户的赋税制度等等。那时的驿站,在中国境内就有1496处之多。元朝仿效宋朝的办法,在各州县广泛设置“急递铺”,约有两万处之多。据元《经世大典》记载:“凡在属国,皆置传驿,星罗棋布,脉络贯通。朝令夕至,声闻毕达。” ---《古代官方的邮驿》

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

目的:实现对征服地区的有效统治,巩固统一。

③相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

元代驿站分布图

河北宣化张恭诱墓壁画《备茶图》

思考:以下材料反映了哪些历史信息?

民族认同

经济

三.民族里的大中国——中华民族走向一体

材料二:

“契丹、汉人久为一家”

——(元)脱脱《金史》

“天下一家。然后可以为正统”

——(元)脱脱《金史》

材料三:

材料一:

辽朝货币

社会风俗

民族交融 走向一体

从民族上看各族由并立到一体的历史趋势

(一)蒙古族的形成

(二)回族的形成

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

等级 名称 民族

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

三 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

民族分化政策:四等人制

【历史感悟】

(1)元朝存在民族矛盾,但不同民族的交往交流交融也得到进一步加强。

(2)元朝灭亡之后,留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

忽必烈本人没有种族主义者的征象,他只希望造成一种通过诸族之间的统治,而不使蒙古人因人数过少而吃亏。

——黄仁宇《中国大历史》

融合与分化并举

少数民族政权多向中原政权学习政治制度,在借鉴汉族政权的管理制度上还创新了具有本民族特色的制度,各民族在发展中相互学习、交融。进一步推动了多民族国家的巩固与发展,造就了多元一体乾元气象。

南北面官制度,“四时捺钵制”

汉、蕃分制

猛安谋克制

行省制度,边疆管理

【课堂总结】

民族政权并立

再造统一

1.宋代时,“诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下。”元代时,无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省。这表明从宋到元

A.中央加强对地方权力的监督 B.地方权力扩大抗衡中央

C.政府通过分权加强中央集权 D.地方行政体制有所调整

【答案】D

【详解】根据材料可知,宋代地方知府行使权力受到长吏、通判牵制,元代地方行省权力相对较大,这表明从宋到元地方行政体制有所调整,D项正确;元代相对于宋代,地方权力有所扩大,相对自由,排除A项;元代仍是中央集权制,地方权力扩大并不能抗衡中央,排除B项;元代地方权力有所扩大,材料主旨不是说明“政府通过分权加强中央集权”,排除C项。故选D项。

2.神册六年(921年),耶律阿保机对大臣道:“凡国家庶务,钜细各殊,若宪度不明,则何以为治?群下亦何由知禁”,于是命大臣“定治契丹及诸夷之法,汉人则断以《律令》”。这一举措( )

A.打破了农耕和游牧文明的隔阂 B.基于辽境内政治经济不平衡

C.反映了儒家成为治国指导思想 D.旨在完善辽朝法律制度建设

【答案】B

【详解】据材料“定治契丹及诸夷之法,汉人则断以《律令》”可知,契丹建国后,既有从事畜牧业的游牧民族,也有从事农耕业的汉人和渤海人,辽朝统治者在考虑自身情况和借鉴中原汉制的基础上,建立了基于地缘关系的因俗而治的双轨制,用不同的法律去治理,B项正确;蕃汉分治说明农耕和游牧文明的隔阂仍然存在,排除A项;儒家成为治国指导思想与“定治契丹及诸夷之法”不符,排除C项;这一举措根本目的是巩固辽朝统治,而不是完善辽朝法律制度建设,排除D项。故选B项。

3.《元史地理志》总结道“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻(羁縻:笼络控制)之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”据此,下图可以用来说明,当时元朝( )

A.地方行政效率不断提升

B.沿袭变革是地方管理的主线

C.边疆管理与内地一体化

D.根本解决中央和地方的矛盾

【答案】C

【详解】根据材料“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻(羁縻:笼络控制)之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”可知,与唐朝相比较,元朝时期边境地区不在采取唐所谓羁縻政策,而是将其纳入与内地一样的政策进行管理,推行行省制度,C项正确;根据材料信息无法判定地方行政效率不断提升,排除A项;沿袭变革在材料中没有体现,排除B项;根本解决中央和地方的矛盾,说法过于绝对,排除D项。故选C项。

4.辽初,沿用习惯法,“犯罪者轻量重决之”“夫兄弟……一行(人)逆谋,虽不与知,辄坐以法”。辽朝第七帝兴宗时,“子弟及家人受赇(贿赂),不知情者,止坐犯人”,但“逆父母者,五车冁杀之”。这一转变缘于辽朝( )

A.基层治理的重大创新 B.君主专制得到强化

C.民族交融进一步加强 D.法律形式发生变化

【答案】C

【详解】根据材料“辽初,沿用习惯法,‘犯罪者轻量重决之’‘夫兄弟……一行(人)逆谋,虽不与知,辄坐以法’。辽朝第七帝兴宗时,‘子弟及家人受赇(贿赂),不知情者,止坐犯人’,但‘逆父母者,五车冁杀之’。”可知,辽初的法律保留了民族传统习惯法中严格、残酷等因素,适用连坐原则,而辽朝第七帝时法律已经改变了连坐的制度,但对于违背忠孝等儒家伦理的行为仍然处罚严格,这反映出辽朝法律汉化的加深,法律受到儒家民本和忠孝思想的影响,这一转变缘于民族交融的加强,C项正确;材料未涉及基层治理,排除A项;法律的汉化无法反映出君主专制的强化,排除B项;材料未反映出辽朝的法律由习惯法向成文法的变化,只涉及法律原则,排除D项。故选C项。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进