2022-2023学年江苏省镇江市句容高级中学高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年江苏省镇江市句容高级中学高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 241.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-19 17:42:11 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年江苏省镇江市句容高级中学高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 西周将贵族集团移民至各地建国,每一分支皆人数有限,力量不足以镇服地方,王室支持以及表现此支持的政治礼仪,是他们建立统治权的主要支柱。由此形成的文化网络,在春秋战国时期发展成为各国交往的规范以及彼此认同的媒介。据此可知,分封制( )

A. 削弱了周王朝的统治力 B. 加剧了地方的独立倾向

C. 增强了民族文化向心力 D. 密切了贵族的血缘联系

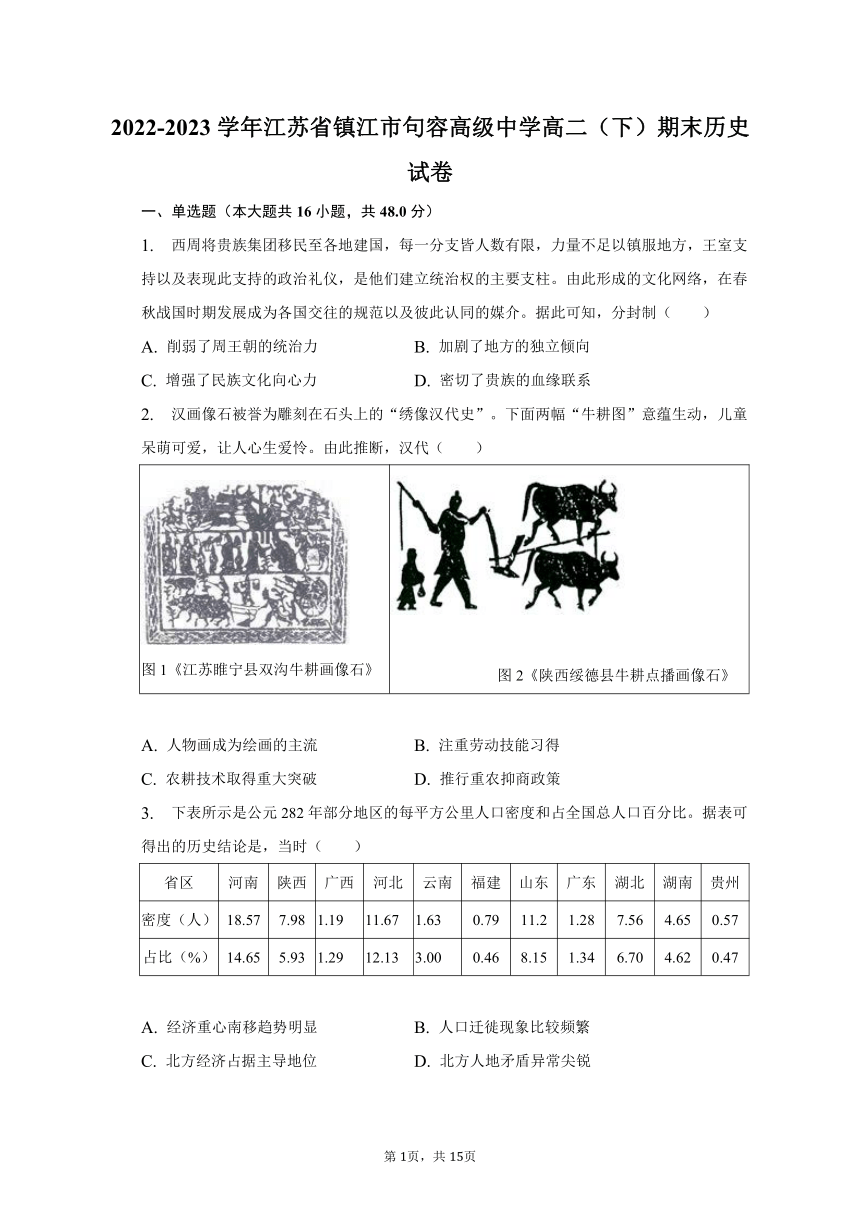

2. 汉画像石被誉为雕刻在石头上的“绣像汉代史”。下面两幅“牛耕图”意蕴生动,儿童呆萌可爱,让人心生爱怜。由此推断,汉代( )

图1《江苏睢宁县双沟牛耕画像石》

图2《陕西绥德县牛耕点播画像石》

A. 人物画成为绘画的主流 B. 注重劳动技能习得

C. 农耕技术取得重大突破 D. 推行重农抑商政策

3. 下表所示是公元282年部分地区的每平方公里人口密度和占全国总人口百分比。据表可得出的历史结论是,当时( )

省区 河南 陕西 广西 河北 云南 福建 山东 广东 湖北 湖南 贵州

密度(人) 18.57 7.98 1.19 11.67 1.63 0.79 11.2 1.28 7.56 4.65 0.57

占比(%) 14.65 5.93 1.29 12.13 3.00 0.46 8.15 1.34 6.70 4.62 0.47

A. 经济重心南移趋势明显 B. 人口迁徙现象比较频繁

C. 北方经济占据主导地位 D. 北方人地矛盾异常尖锐

4. “宋朝陶瓷整体色调沉静和谐、含蓄典雅,实质上是利用色彩心理学在伦理道德上进行规范限制,促进人格与境界的提升”。该观点认为宋朝陶瓷制作( )

A. 洋溢着社会生活情趣 B. 受到了理学思想影响

C. 体现了经世致用倾向 D. 推动了艺术的世俗化

5. 明朝设立了老人制,规定在里甲之内,凡年龄在五十岁以上,有德行、有见识,而为大众所敬服者,每里推选三名老人,负责解决地方上的纠纷,督导人民勤务农桑,劝告人民遵守“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”等六伦之教训。这一制度的目的是( )

A. 加强地方治理 B. 推动礼法结合 C. 规范地方行政 D. 弘扬儒家文化

6. 有学者指出,洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化。它的创始人自身也存在着思想上的矛盾,工业化会带来农业社会的根本变革,而欧式课程的教育会动摇对儒教价值观的信奉。该学者意在强调洋务运动( )

A. 萌发了向西方学习的新思潮 B. 不能有效解决国家所处困境

C. 颠覆了传统的社会价值体系 D. 将中国纳入了近代化的轨道

7. 如表为近代中国部分民族企业信息表。这反映了民族企业( )

时期 代表企业 企业口号 企业行为

19世纪60-90年代 继昌隆缫丝厂 还哺祖国 施米、施药、赠诊、开办义学

19世纪末20世纪初 南通大生纱厂 振兴棉业,实业救国 办学堂、资助革命

20世纪30年代 民生事业公司 宁举丧,不受奠仪 关闭工厂、捐助抗战

A. 重视教育培养技术人才 B. 内外挤压经营困难

C. 关注民生履行社会责任 D. 技术受限轻重失调

8. “抗战时期,共产党不再讲没收土地,取而代之的是按等交租。共产党也不再强调阶级斗争,他们欢迎大地主在建军和军队供给方面提供帮助,一些出身于良好家庭并受过教育的青年也被吸纳为共产党员。”这( )

A. 有利于凝聚人心同仇敌忾 B. 反映出阶级矛盾已基本解决

C. 源于三三制民主政权建立 D. 体现了持久抗战的战略思想

9. 20世纪60年代,党中央作出“调整一线,建设三线”的战略决策,遵循“分散、隐蔽、靠山”的指导原则。很多三线企业坐落在交通不便、远离原材料以及相关上下游企业的地方。据此推知,三线建设的主要目的是( )

A. 平衡地区经济发展 B. 调整国家工业布局 C. 完善经济发展链条 D. 应对国际紧张局势

10. 据1993年3月26日的江苏《连云港报》报道:“根据省委、省政府的通知精神,我市决定从1993年4月1日起,全面放开粮食、油料购销价格,不再使用粮食、食油票券。”该报道反映了( )

A. 粮油价格不再受政府指导 B. 经济体制改革进一步深入

C. 计划经济体制已完全破产 D. 市场经济体制的基本建立

11. 在人类处于食物采集阶段,人类各群体的活动范围仅限于其狩猎场所。当人类学会了农业、冶金术和造船术时,活动范围就扩大了,地区性的帝国也逐渐形成了。这表明( )

A. 古代社会的生产力水平低下 B. 帝国的形成扩大了文明区

C. 食物采集时期人类活动单一 D. 生产力发展推动文明扩展

12. 11世纪以后,西欧各地纷纷建立大学。1500年,全欧洲已有65所大学,大学学习和研究科目已不限于神学,还有法学、医学、文艺等。大学及其学习科目的增加,主要是( )

A. 满足新兴市民阶层的需求 B. 深受启蒙思想的影响

C. 反对教会至高无上的权威 D. 加强封建王权的需要

13. 文艺复兴时期人文主义者的一个重要关切是纠正基督教和阿拉伯注疏者对古典文献的错误注释。为了要纠正这些错误,人文主义者需要在同一论著的不同版本之间做出甄别,而甄别的理性根据常常是通过对自然的细致观察来获得的。由此可知文艺复兴()

A. 强调个性发展反对人性禁锢 B. 倡导人与自然的和谐相处

C. 促进近代科学的兴起和发展 D. 动摇了基督神学统治地位

14. 19世纪的伦敦共爆发过四次大型的霍乱。某学者注意到,由某几家水务公司供水的地区的死亡率明显高于其他地区,他在1849年发表的一篇关于霍乱传播模式的文章中提出了水传播疾病的理论。由此可见,19世纪伦敦霍乱的流行( )

A. 导致伦敦的城市人口急剧下降 B. 促进了传染病研究的跨区域合作

C. 凸显了城市化急速发展的恶果 D. 是实现工业化必然要付出的代价

15. 1914年-1918年,英国女汽车驾驶员从1700人增加到28900人;1914年,伍尔维奇兵工厂仅雇佣了125名女工,到1917年上升至28000人。这反映了( )

A. 战争改变了劳动力就业结构 B. 工人运动增加女性就业机会

C. 政治地位的提高激发女性就业动力 D. 低工业的发展促使劳动力需求增加

16. 有学者指出,20世纪90年代以来出现了史无前例的“史料大爆炸”,“养在深闺人未识”的巨量史料展现在所有学者面前,不但能轻易查阅,而且能呈现史料之间的脉络关系,以往用100年也做不到的事,现在很短时间就能实现。“史料大爆炸”的出现,主要得益于( )

A. 经济全球化进程加快 B. 社会信息化进程加快

C. 文化多样性得到维护 D. 史学理论取得了突破

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

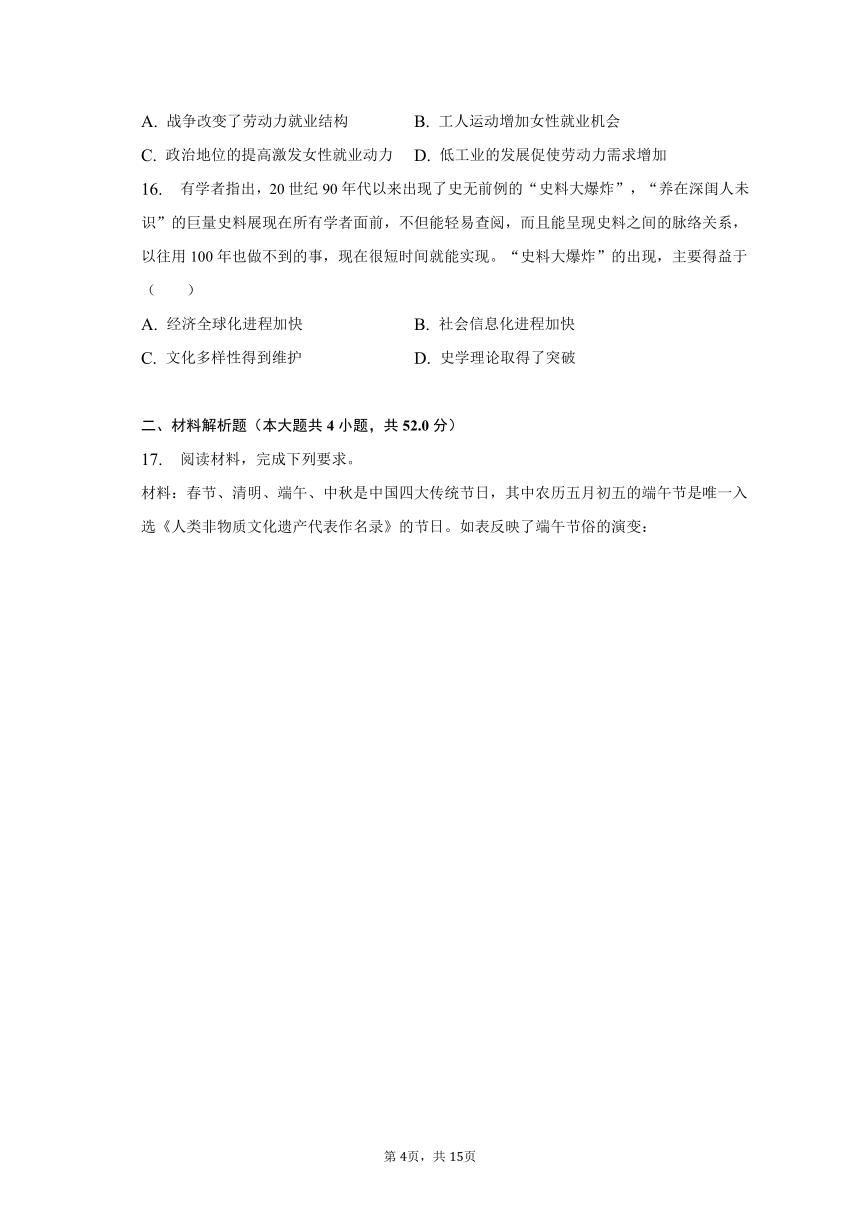

材料:春节、清明、端午、中秋是中国四大传统节日,其中农历五月初五的端午节是唯一入选《人类非物质文化遗产代表作名录》的节日。如表反映了端午节俗的演变:

时期 地域 纪念人物 农历五月初五的习俗

两汉

以前 中原、长江中下游、吴越等地 待考证 源自先秦的夏至节,主要有祭神、采药、

挂艾叶、祈求丰收、禳除灾害等活动

两汉 山西部分地区 子推(割股啖君) 西汉时,确定了端午仪典,端午节成为全国重大节日,主要有采兰沐浴、系五色丝、用桃木板辟邪等禳除祛害、祈祝平安等活动

苏南、浙北 伍子胥(忠贞贤能)

绍兴 曹娥(孝女)

梧州 陈临(勤政爱民)

许多地区 屈原(爱国爱民)

南朝 南方 屈原 主要有吃粽子、系五色丝、竞渡等活动

隋唐 全国 屈原 端午节俗大体定型,主要有龙舟竞渡、吃粽子、射柳等活动

(1) 根据材料并结合所学知识,概括端午节俗历史演变的发展趋势并分析原因。

(2) 根据材料并结合所学知识,说明端午节入选人类非物质文化遗产的意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料:宣传画《坚决完成1953年的伟大任务》

结合所学知识,提取上述宣传画中所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。

19. 历史学家波拉德认为,近代历史是民族国家的历史。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一中世纪初的西欧全然不存在一个统一完整的国家组织形态。伊比利亚半岛的西班牙在持续 700余年的收复失地运动中逐渐形成虔诚的宗教信仰与爱国意识,最终于15世纪建立统一的民族国家,开启短暂却辉煌的新世纪篇章。同时期,英法日益强大的王权成为打破地方主义和普世主义的强大力量,推动了民族国家的形成。19世纪,民族解放和重振德意志的壮志激励着俾斯麦用:“铁血”战争方式成功地统一了德国。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》等

材料二民族国家是人类社会治理的重要政治单位,也是国际关系最基本的行为主体。一般认为,现代意义上的国际关系源于 17世纪欧洲的威斯特伐利亚体系,之后这种以欧洲民族国家体系为蓝本的国际体系逐步蔓延到全世界。然而,纷争并未因此而停息,国家利益与霸权之争在欧洲乃至世界国际政治中日益凸显。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》

(1) 根据材料一,概括近代西欧民族国家的形成方式,并结合所学知识,分析这些民族国家得以产生的共同条件。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简述民族国家对近代国际关系产生的影响。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1834年,阿尔及利亚被法国武装占领,被强行宣布为“法国属地”。此后,在阿尔及利亚逐渐形成一种半封建、殖民地的经济结构。以法国人为主的欧洲人在阿尔及利亚的主要经济部门中占统治地位。法国殖民者利用强占的土地,吸引大量法国移民移居阿尔及利亚。法国除出售部分土地给法国移民外,还把土地转让给法国的大公司和投机商人等,建立了众多的大领地和种植园、在法国统治下,阿尔及利亚的农业开始朝着宗主国所需要的专业化方向发展,葡萄和蔬菜成为阿尔及利亚最主要的两项农作物。所产葡萄被销往法国,制成葡萄酒后再销往世界。1851年,法国把两国关税统一起来。20世纪初,法国征服了阿尔及利亚的全部国土,至此阿尔及利亚被法国完全纳入了资本主义世界市场。

——摘编自彭树智主编《阿拉伯国家简史》等

材料二 20世纪法国移民历史进程

阶段 时间 来源地 备注

第一次浪潮 20世纪初到1945年 中东欧国家 一战结束后,法国的社会经济重建需要大量的劳动力。于是,引进外国劳工成为发展的必然,外国劳工的涌入备受欢迎。

第二次浪潮 1945年到1973年 中南欧与非洲 二战后,法国亟待重建,但中南欧国家提供的劳工依然不能满足需求。原法国殖民地相继独立,法国与他们签署了引进劳工的合同。1945年法国政府制定了法国历史上第一个移民法案,成立了“国家移民局”专门负责外国劳工的招聘和协调事宜。

第三次浪潮 东欧、北1974 年非、亚洲的至今难民和非法移民 “石油危机”加剧了社会经济的衰落,法国失业人数急剧攀升。在这种社会背景下“停止外国移民”的社会呼声日益高涨,各种种族主义、极端民族主义推波助澜,法国在此后日益紧缩移民政策。

——摘编自宋全成《从民族国家到现代移民国家:论法国的移民历史进程》

(1) 阅读材料一并结合所学知识,概括19世纪中叶法国对阿尔及利亚殖民侵略的方式。

(2) 根据材料二,解读20世纪法国移民历史进程。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】根据材料以及所学知识可知虽然分封制造成了春秋战国时期的分裂动荡,但是分封制使得中原文化随着受封的人员来到了封地,促进了中华文化的传播,强化了地方对中华文化的认同,增强了民族的向心力,C项正确。分封制设立之初巩固了西周的统治,排除A项;分封制设立之初强化了西周和地方之间的联系,排除B项;伴随着时间的推移,诸侯之间的血缘联系日渐薄弱,排除D项。

故选:C。

本题主要考查的是西周的分封制,解答本题的关键是对分封制相关知识的把握。

本题主要考查的是西周的分封制,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

2.【答案】B

【解析】根据材料以及所学知识可知,两幅画像石都反映了汉代时期的农耕情况,即汉代的儿童在田间随着大人劳作,在此过程中儿童逐渐习得劳动技能,B项正确。材料的画像反映的是汉代的农耕方式,而不是人物,排除A项;汉代耕作技术依然是铁犁牛耕,并没有重大突破,排除C项;材料只是反映了汉代农业的情况,并没有反映商业的发展情况,排除D项。

故选:B。

本题考查汉朝的农业活动,提取材料中儿童参与农业活动的信息并结合所学农耕生产的特点分析作答。

本题考查汉朝的农业活动,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】C

【解析】据表可知,当时人口主要集中在河南、河北、山东、陕西等北方地区,这说明当时北方经济占据主导地位,故选C项;

材料信息不能表明当时经济重心南移趋势明显,故排除A项;

材料现象有利于人口迁徙,但看不出人口迁徙频繁,故排除B项;

材料信息可以反映出当时北方人口密度高于南方,但不能说当时人地矛盾异常尖锐,故排除D项。

故选:C。

本题考查了古代中国经济的南移,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代中国经济的南移,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.【答案】B

【解析】根据材料“宋朝陶瓷整体色调沉静和谐、含蓄典雅,实质上是利用色彩心理学在伦理道德上进行规范限制,促进人格与境界的提升”可知,宋代瓷器的制造深受儒结合所学知识可知,家伦理道德的规范要求,这反映了理学构建伦理道德秩序的要求,B项正确;

材料无法得出宋代瓷器洋溢着社会生活情趣的信息,与题意无关,排除A项;

结合所学知识可知,经世致用是明末清初顾炎武的思想主张,侧重对理学的批判,排除C项;

材料无法得出宋代瓷器对艺术世俗化的推动作用,材料反映的是理学对艺术伦理化的影响,排除D项。

故选:B。

本题考查了中国古代陶瓷业的成就,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代陶瓷业的成就,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】A

【解析】根据题干关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料内容和所学知识可知,明朝在全国范围内的广大乡村建立老人制,由“老人”治理乡村民间的各项事务纠纷,举荐人才,收取赋税,监督官吏的贤恶良善等,成为大明“皇权不下乡”的制度下,对皇权绝对效忠的乡村统治的基层力量,A项正确;

材料强调的是基层治理,与推动礼法结合、规范地方行政及弘扬儒家文化无关,排除BCD项。

故选:A。

本题考查了中国古代基层组织形态,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代基层组织形态,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】B

【解析】根据材料“洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化”可知,该学者认为洋务运动只是给中国经济和社会带来表面的变化,而它的领导人企图以此保存农耕文明和儒家价值观,意在强调洋务运动在工业文明发展趋势下,不能有效解决国家所处困境,B项正确;

“萌发了向西方学习的新思潮”与史实不符,鸦片战争后先进的国人就已经萌发了向西方学习的新思潮,排除A项;

洋务运动并未颠覆传统的社会价值体系,表述有误,排除C项;

洋务运动开启了中国近代化的历程,与题干主旨不符,排除D项。

故选:B。

本题考查了洋务运动,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了洋务运动,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】C

【解析】依据材料“施米、施药、赠诊、开办义学”,“办学堂、资助革命”,“关闭工厂、捐助抗战”,可以看出部分近代中国的民族企业,有着强烈的家国情怀,为国为民,积极开展社会公益事业向社会回馈,履行自身的社会责任,C项正确;

重视教育仅是企业公益行为的一个方面,排除A项;

材料涉及的是企业的社会责任感,未涉及企业经营状况,排除B项;

材料与企业技术状况无关,排除D项。

故选:C。

本题考查中国近代民族工业的发展,需要考生掌握中国近代民族工业的曲折发展历程及影响。

本题考查中国近代民族工业的发展,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

8.【答案】A

【解析】根据材料“抗战时期,共产党不再讲没收土地,取而代之的是按等交租。共产党也不再强调阶级斗争,他们欢迎大地主在建军和军队供给方面提供帮助”可知,由于当时民族矛盾处于主要矛盾,中共的农村政策有利于团结抗战力量,A项正确;

阶级矛盾依然存在,排除B项;

三三制的实行也是为了凝聚人心同仇敌忾,排除C项;

材料未体现持久抗战思想,排除D项。

9.【答案】D

【解析】根据材料“20世纪60年代,党中央作出‘调整一线,建设三线’的战略决策......很多三线企业坐落在交通不便、远离原材料以及相关上下游企业的地方”并结合所学可知,20世纪60年代,以美国以首的资本主义国对中国依然进行封锁,而中苏关系走向破裂,面对这样的形势,我国推进“三线建设”,故D项正确;

平衡经济发展并非主要目的,排除A项;

调整国家工业布局是客观作用,并非主要目的,排除B项;

材料不能反映完善经济发展链条,排除C项。

故选:D。

本题考查社会主义十年探索,结合题干“20世纪60年代,党中央作出‘调整一线,建设三线’的战略决策......很多三线企业坐落在交通不便、远离原材料以及相关上下游企业的地方”及我国社会主义建设历程进行回答。

本题考查社会主义十年探索,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

10.【答案】B

【解析】粮食、食油票券是计划经济的产物,“全面放开粮食、油料购销价格,不再使用粮食、食油票券“反映了我国进一步放开市场,经济体制改革进一步深入,故B正确;

A不符合史实,排除;

我国经济发展仍然受到国家的宏观调控,C项“完全破产“表述错误,排除;

21世纪初我国市场经济体制基本建立,排除D。

故选:B。

本题考查新中国经济体制改革改革的相关知识,依据材料“全面放开粮食、油料购销价格,不再使用粮食、食油票券”等信息并结合所学知识进行归纳分析。

本题考查经济体制改革的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

11.【答案】D

【解析】根据“当人类学会了农业、冶金术和造船术时,活动范围就扩大了,地区性的帝国也逐渐形成了。”得出随着生产力的发展,文明也随之发展进步,D项正确;

材料反映出生产力在不断发展,排除A项;

材料没有说明帝国与文明区的关系,排除B项;

材料是对食物采集阶段与农耕阶段进行比较,而不是强调食物采集时期人类活动单一,排除C项。

故选:D。

本题考查的是从食物采集到食物生产,解答本题需要掌握人类文明的演变的相关知识。

本题考查的是从食物采集到食物生产,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

12.【答案】A

【解析】据材料“全欧洲已有65所大学,大学学习和研究科目已不限于神学,还有法学、医学、文艺等”,可以看出11世纪后,西欧各地大学的建立,到1500年,城市自治和新航路开辟的推动下,商品经济的迅速发展,新兴市民阶层的发展壮大,大学及其学习科目也随之增加,A项正确;

启蒙运动的时间是17、18世纪,与材料时间不符,排除B项;

材料强调的是大学及其学习科目的增加,并未提及对教会的反对,排除C项;

仅从材料,无法得出与封建王权之间的关系,排除D项。

13.【答案】C

【解析】依据材料“理性”“通过对自然的细致观察来获得的”可以看出,文艺复兴为近代科学的兴起和发展奠定基础,故C项正确;

强调个性发展反对人性禁锢在材料里没有体现,排除A项;

倡导人与自然的和谐相处在材料里没有体现,排除B项;

D与史实不符,排除。

故选:C。

本题主要考查了文艺复兴,要求学生结合文艺复兴的特征和影响来分析。

本题主要考查了文艺复兴,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】C

【解析】根据材料“19世纪的伦敦共爆发过四次大型的霍乱......关于霍乱传播模式的文章中提出了水传播疾病的理论。”可知,该学者认为,英国伦敦霍乱传播模式主要是水传播疾病,这是工业革命开始后,城市化急速发展导致的结果,C项正确;

材料描述的是霍乱的传播,没有体现人口的死亡以及下降,排除A项;

材料没有描述传染病研究的跨区域合作,排除B项;

材料没有体现霍乱是实现工业化必然要付出的代价,排除D项。

故选:C。

本题考查城市化的演进及其产生的问题,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查城市化的演进及其产生的问题,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】A

【解析】根据材料可知,在从1914年到1918年,英国女性汽车驾驶员和女工人数剧增,结合所学知识此时处于第一次世界大战期间,战争造成男性劳动力伤亡,这就造成了劳动力的短缺,因此大量女性成为新的劳动力,A项正确;

一战期间女性就业机会增多是因为战争造成劳动力短缺,与工人运动没有直接关系,排除B项;

英国女性政治地位提高是在一战之后,主要原因是一战期间女性广泛参与战争,获得更多就业机会,提高了社会经济地位和政治地位,排除C项;

重工业在第二次工业革命后发展,并不是1914年—1918年英国女性驾驶员和女工增加的主要原因,排除D项。

故选:A。

本题主要考查第一次世界大战,需要结合一战的特征和影响来解答。

本题主要考查第一次世界大战,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.【答案】B

【解析】据材料“20世纪90年代以来”“巨量史料展现”“不但能轻易查阅,而且能呈现史料之间的脉络关系,以往用100年也做不到的事,现在很短时间就能实现”,结合所学可知是源于计算机和互联网等技术的发展,社会信息化进程加快,B项正确;

A项不是主要原因,排除A项;

文化多样性与轻而易举的查阅到巨量史料以及史料之间的脉络关系无必然因果关系,另外在经济全球化和社会信息化过程中,文化多样性面临着前所未有的挑战,排除C项;

材料只体现了史料的丰富和深度,不能体现史学理论的成就如何,排除D项。

17.【答案】【小题1】发展趋势:由各地自发/区域性到全国性节日;由多种形象、多元到以屈原为主角;由繁复仪式到民众世俗活动;习俗逐步定型。

原因:隋唐统一利于文化传播;南方经济发展,文化影响力增强;屈原的文化贡献和爱国爱民形象;各民族各地区文化的交融;儒家文化的影响。

【小题2】有利于弘扬中国传统文化、保护传统文化、扩大中国文化影响力、增强中国文化的软实力、文化自信;有利于弘扬爱国主义精神,有利于中华民族精神、促进民族认同/提高民族凝聚力;有利于丰富世界文化的多样、保护世界文化遗产。

【解析】本题考查中国历史文化遗产。第一问要结合中国历史文化遗产的特征来解答;第二问要结合中国历史文化遗产的影响来解答。

本题考查中国历史文化遗产,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

18.【答案】此题是开放式试题。能结合历史发展的时代特征,准确、全面地概括图片反映的历史信息。信息:根据图片反映了1953年的抗美援朝战争的继续、1953年社会主义工业化建设的开展、1953年农村互助合作运动。阐释:结合所学从各自信息的时代特征、具体表现来解读图片信息。

故答案为:

信息:1953年抗美援朝战争取得伟大胜利。

阐释:已经进行了两年多的抗美援朝战争取得了伟大胜利,美国拒绝和平解决朝鲜问题,坚持战争扩大侵略。为了粉碎敌人任何形式的侵略,争取更大的胜利,我国要在1953年内继续加强抗美援朝战争,同时继续争取朝鲜问题的公正合理的解决。

信息:“一五”计划的开展。

阐释:1953年中国共产党根据国内经济、政治条件及国际形势的变化,提出过渡时期总路线,发展国民经济的第一个五年计划,集中力量优先发展重工业,逐步实现国家的社会主义工业化。

信息:1953年开始农业的社会主义改造。

阐释:1953年中国共产党提出过渡时期总路线,为了配合社会主义工业化建设,制定了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。农业社会主义改造是通过各种互助合作形式,把生产资料私有制为基础的个体农业经济改造为生产资料公有制为基础的农业合作经济。

【解析】本题考查的是“一五”计划、抗美援朝,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是“一五”计划、抗美援朝,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】形成方式:收复失地运动、加强王权、王朝战争。

共同条件:西欧商品经济与资本主义的发展;中央集权和世俗权力的加强;民族意识与国家观念的增强;军事战争的推动。

【小题2】明确了民族国家是国际关系的行为主体;推动了国际法的形成与外交制度的建立;促进了近代国际关系体系的创建。对外殖民步伐加快,给亚非拉地区带来深重灾难;各国的利益冲突加剧,最终导致第一次世界大战爆发。

【解析】本题考查近代西方民族国家的产生。第一问要结合近代西方民族国家的产生的特征来解答;第二问要结合近代西方民族国家的产生的影响来解答。

本题考查近代西方民族国家的产生,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

20.【答案】【小题1】侵略方式:武装占领:海外移民;发展单一种植园经济:控制关税。

【小题2】第一次移民浪潮,原因主要是一战结束后,法国需要大量劳动力来恢复和发展经济,此时期的特征是由中东欧国家迁入,在影响上推动了法国在一战之后经济的恢复和发展。第二次移民浪潮主要原因是二战结束,法国巫待重建,需要大量劳动力,同时法国殖民地相继独立,使得大量非洲移民进入法国,此时期的特征是中南欧与非洲地区迁入,影响是推动了二战后法国经济的恢复和发展,推动了法国移民法案的制定。第三次移民浪潮主要原因是石油危机,及二战后非洲等地社会动荡产生的难民,此时期的特点是由东欧、北非、亚洲迁入,同时伴有难民的流入,其影响是对法国经济造成冲击,同时法国极端民主义发展,法国移民政策收缩。

【解析】本题考查了世界殖民体系的建立和亚非拉人民的反抗以及世界移民问题,第一问根据“阿尔及利亚被法国武装占领”等材料分析概括;第二问根据材料及所学知识,从三次移民浪潮分别的原因、特征和影响角度进行解读。

本题考查了世界殖民体系的建立和亚非拉人民的反抗以及世界移民问题,考查了考生依据材料提取概括信息以及调动运用所学知识分析理解问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 西周将贵族集团移民至各地建国,每一分支皆人数有限,力量不足以镇服地方,王室支持以及表现此支持的政治礼仪,是他们建立统治权的主要支柱。由此形成的文化网络,在春秋战国时期发展成为各国交往的规范以及彼此认同的媒介。据此可知,分封制( )

A. 削弱了周王朝的统治力 B. 加剧了地方的独立倾向

C. 增强了民族文化向心力 D. 密切了贵族的血缘联系

2. 汉画像石被誉为雕刻在石头上的“绣像汉代史”。下面两幅“牛耕图”意蕴生动,儿童呆萌可爱,让人心生爱怜。由此推断,汉代( )

图1《江苏睢宁县双沟牛耕画像石》

图2《陕西绥德县牛耕点播画像石》

A. 人物画成为绘画的主流 B. 注重劳动技能习得

C. 农耕技术取得重大突破 D. 推行重农抑商政策

3. 下表所示是公元282年部分地区的每平方公里人口密度和占全国总人口百分比。据表可得出的历史结论是,当时( )

省区 河南 陕西 广西 河北 云南 福建 山东 广东 湖北 湖南 贵州

密度(人) 18.57 7.98 1.19 11.67 1.63 0.79 11.2 1.28 7.56 4.65 0.57

占比(%) 14.65 5.93 1.29 12.13 3.00 0.46 8.15 1.34 6.70 4.62 0.47

A. 经济重心南移趋势明显 B. 人口迁徙现象比较频繁

C. 北方经济占据主导地位 D. 北方人地矛盾异常尖锐

4. “宋朝陶瓷整体色调沉静和谐、含蓄典雅,实质上是利用色彩心理学在伦理道德上进行规范限制,促进人格与境界的提升”。该观点认为宋朝陶瓷制作( )

A. 洋溢着社会生活情趣 B. 受到了理学思想影响

C. 体现了经世致用倾向 D. 推动了艺术的世俗化

5. 明朝设立了老人制,规定在里甲之内,凡年龄在五十岁以上,有德行、有见识,而为大众所敬服者,每里推选三名老人,负责解决地方上的纠纷,督导人民勤务农桑,劝告人民遵守“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”等六伦之教训。这一制度的目的是( )

A. 加强地方治理 B. 推动礼法结合 C. 规范地方行政 D. 弘扬儒家文化

6. 有学者指出,洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化。它的创始人自身也存在着思想上的矛盾,工业化会带来农业社会的根本变革,而欧式课程的教育会动摇对儒教价值观的信奉。该学者意在强调洋务运动( )

A. 萌发了向西方学习的新思潮 B. 不能有效解决国家所处困境

C. 颠覆了传统的社会价值体系 D. 将中国纳入了近代化的轨道

7. 如表为近代中国部分民族企业信息表。这反映了民族企业( )

时期 代表企业 企业口号 企业行为

19世纪60-90年代 继昌隆缫丝厂 还哺祖国 施米、施药、赠诊、开办义学

19世纪末20世纪初 南通大生纱厂 振兴棉业,实业救国 办学堂、资助革命

20世纪30年代 民生事业公司 宁举丧,不受奠仪 关闭工厂、捐助抗战

A. 重视教育培养技术人才 B. 内外挤压经营困难

C. 关注民生履行社会责任 D. 技术受限轻重失调

8. “抗战时期,共产党不再讲没收土地,取而代之的是按等交租。共产党也不再强调阶级斗争,他们欢迎大地主在建军和军队供给方面提供帮助,一些出身于良好家庭并受过教育的青年也被吸纳为共产党员。”这( )

A. 有利于凝聚人心同仇敌忾 B. 反映出阶级矛盾已基本解决

C. 源于三三制民主政权建立 D. 体现了持久抗战的战略思想

9. 20世纪60年代,党中央作出“调整一线,建设三线”的战略决策,遵循“分散、隐蔽、靠山”的指导原则。很多三线企业坐落在交通不便、远离原材料以及相关上下游企业的地方。据此推知,三线建设的主要目的是( )

A. 平衡地区经济发展 B. 调整国家工业布局 C. 完善经济发展链条 D. 应对国际紧张局势

10. 据1993年3月26日的江苏《连云港报》报道:“根据省委、省政府的通知精神,我市决定从1993年4月1日起,全面放开粮食、油料购销价格,不再使用粮食、食油票券。”该报道反映了( )

A. 粮油价格不再受政府指导 B. 经济体制改革进一步深入

C. 计划经济体制已完全破产 D. 市场经济体制的基本建立

11. 在人类处于食物采集阶段,人类各群体的活动范围仅限于其狩猎场所。当人类学会了农业、冶金术和造船术时,活动范围就扩大了,地区性的帝国也逐渐形成了。这表明( )

A. 古代社会的生产力水平低下 B. 帝国的形成扩大了文明区

C. 食物采集时期人类活动单一 D. 生产力发展推动文明扩展

12. 11世纪以后,西欧各地纷纷建立大学。1500年,全欧洲已有65所大学,大学学习和研究科目已不限于神学,还有法学、医学、文艺等。大学及其学习科目的增加,主要是( )

A. 满足新兴市民阶层的需求 B. 深受启蒙思想的影响

C. 反对教会至高无上的权威 D. 加强封建王权的需要

13. 文艺复兴时期人文主义者的一个重要关切是纠正基督教和阿拉伯注疏者对古典文献的错误注释。为了要纠正这些错误,人文主义者需要在同一论著的不同版本之间做出甄别,而甄别的理性根据常常是通过对自然的细致观察来获得的。由此可知文艺复兴()

A. 强调个性发展反对人性禁锢 B. 倡导人与自然的和谐相处

C. 促进近代科学的兴起和发展 D. 动摇了基督神学统治地位

14. 19世纪的伦敦共爆发过四次大型的霍乱。某学者注意到,由某几家水务公司供水的地区的死亡率明显高于其他地区,他在1849年发表的一篇关于霍乱传播模式的文章中提出了水传播疾病的理论。由此可见,19世纪伦敦霍乱的流行( )

A. 导致伦敦的城市人口急剧下降 B. 促进了传染病研究的跨区域合作

C. 凸显了城市化急速发展的恶果 D. 是实现工业化必然要付出的代价

15. 1914年-1918年,英国女汽车驾驶员从1700人增加到28900人;1914年,伍尔维奇兵工厂仅雇佣了125名女工,到1917年上升至28000人。这反映了( )

A. 战争改变了劳动力就业结构 B. 工人运动增加女性就业机会

C. 政治地位的提高激发女性就业动力 D. 低工业的发展促使劳动力需求增加

16. 有学者指出,20世纪90年代以来出现了史无前例的“史料大爆炸”,“养在深闺人未识”的巨量史料展现在所有学者面前,不但能轻易查阅,而且能呈现史料之间的脉络关系,以往用100年也做不到的事,现在很短时间就能实现。“史料大爆炸”的出现,主要得益于( )

A. 经济全球化进程加快 B. 社会信息化进程加快

C. 文化多样性得到维护 D. 史学理论取得了突破

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料:春节、清明、端午、中秋是中国四大传统节日,其中农历五月初五的端午节是唯一入选《人类非物质文化遗产代表作名录》的节日。如表反映了端午节俗的演变:

时期 地域 纪念人物 农历五月初五的习俗

两汉

以前 中原、长江中下游、吴越等地 待考证 源自先秦的夏至节,主要有祭神、采药、

挂艾叶、祈求丰收、禳除灾害等活动

两汉 山西部分地区 子推(割股啖君) 西汉时,确定了端午仪典,端午节成为全国重大节日,主要有采兰沐浴、系五色丝、用桃木板辟邪等禳除祛害、祈祝平安等活动

苏南、浙北 伍子胥(忠贞贤能)

绍兴 曹娥(孝女)

梧州 陈临(勤政爱民)

许多地区 屈原(爱国爱民)

南朝 南方 屈原 主要有吃粽子、系五色丝、竞渡等活动

隋唐 全国 屈原 端午节俗大体定型,主要有龙舟竞渡、吃粽子、射柳等活动

(1) 根据材料并结合所学知识,概括端午节俗历史演变的发展趋势并分析原因。

(2) 根据材料并结合所学知识,说明端午节入选人类非物质文化遗产的意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料:宣传画《坚决完成1953年的伟大任务》

结合所学知识,提取上述宣传画中所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。

19. 历史学家波拉德认为,近代历史是民族国家的历史。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一中世纪初的西欧全然不存在一个统一完整的国家组织形态。伊比利亚半岛的西班牙在持续 700余年的收复失地运动中逐渐形成虔诚的宗教信仰与爱国意识,最终于15世纪建立统一的民族国家,开启短暂却辉煌的新世纪篇章。同时期,英法日益强大的王权成为打破地方主义和普世主义的强大力量,推动了民族国家的形成。19世纪,民族解放和重振德意志的壮志激励着俾斯麦用:“铁血”战争方式成功地统一了德国。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》等

材料二民族国家是人类社会治理的重要政治单位,也是国际关系最基本的行为主体。一般认为,现代意义上的国际关系源于 17世纪欧洲的威斯特伐利亚体系,之后这种以欧洲民族国家体系为蓝本的国际体系逐步蔓延到全世界。然而,纷争并未因此而停息,国家利益与霸权之争在欧洲乃至世界国际政治中日益凸显。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》

(1) 根据材料一,概括近代西欧民族国家的形成方式,并结合所学知识,分析这些民族国家得以产生的共同条件。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简述民族国家对近代国际关系产生的影响。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1834年,阿尔及利亚被法国武装占领,被强行宣布为“法国属地”。此后,在阿尔及利亚逐渐形成一种半封建、殖民地的经济结构。以法国人为主的欧洲人在阿尔及利亚的主要经济部门中占统治地位。法国殖民者利用强占的土地,吸引大量法国移民移居阿尔及利亚。法国除出售部分土地给法国移民外,还把土地转让给法国的大公司和投机商人等,建立了众多的大领地和种植园、在法国统治下,阿尔及利亚的农业开始朝着宗主国所需要的专业化方向发展,葡萄和蔬菜成为阿尔及利亚最主要的两项农作物。所产葡萄被销往法国,制成葡萄酒后再销往世界。1851年,法国把两国关税统一起来。20世纪初,法国征服了阿尔及利亚的全部国土,至此阿尔及利亚被法国完全纳入了资本主义世界市场。

——摘编自彭树智主编《阿拉伯国家简史》等

材料二 20世纪法国移民历史进程

阶段 时间 来源地 备注

第一次浪潮 20世纪初到1945年 中东欧国家 一战结束后,法国的社会经济重建需要大量的劳动力。于是,引进外国劳工成为发展的必然,外国劳工的涌入备受欢迎。

第二次浪潮 1945年到1973年 中南欧与非洲 二战后,法国亟待重建,但中南欧国家提供的劳工依然不能满足需求。原法国殖民地相继独立,法国与他们签署了引进劳工的合同。1945年法国政府制定了法国历史上第一个移民法案,成立了“国家移民局”专门负责外国劳工的招聘和协调事宜。

第三次浪潮 东欧、北1974 年非、亚洲的至今难民和非法移民 “石油危机”加剧了社会经济的衰落,法国失业人数急剧攀升。在这种社会背景下“停止外国移民”的社会呼声日益高涨,各种种族主义、极端民族主义推波助澜,法国在此后日益紧缩移民政策。

——摘编自宋全成《从民族国家到现代移民国家:论法国的移民历史进程》

(1) 阅读材料一并结合所学知识,概括19世纪中叶法国对阿尔及利亚殖民侵略的方式。

(2) 根据材料二,解读20世纪法国移民历史进程。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】根据材料以及所学知识可知虽然分封制造成了春秋战国时期的分裂动荡,但是分封制使得中原文化随着受封的人员来到了封地,促进了中华文化的传播,强化了地方对中华文化的认同,增强了民族的向心力,C项正确。分封制设立之初巩固了西周的统治,排除A项;分封制设立之初强化了西周和地方之间的联系,排除B项;伴随着时间的推移,诸侯之间的血缘联系日渐薄弱,排除D项。

故选:C。

本题主要考查的是西周的分封制,解答本题的关键是对分封制相关知识的把握。

本题主要考查的是西周的分封制,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

2.【答案】B

【解析】根据材料以及所学知识可知,两幅画像石都反映了汉代时期的农耕情况,即汉代的儿童在田间随着大人劳作,在此过程中儿童逐渐习得劳动技能,B项正确。材料的画像反映的是汉代的农耕方式,而不是人物,排除A项;汉代耕作技术依然是铁犁牛耕,并没有重大突破,排除C项;材料只是反映了汉代农业的情况,并没有反映商业的发展情况,排除D项。

故选:B。

本题考查汉朝的农业活动,提取材料中儿童参与农业活动的信息并结合所学农耕生产的特点分析作答。

本题考查汉朝的农业活动,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】C

【解析】据表可知,当时人口主要集中在河南、河北、山东、陕西等北方地区,这说明当时北方经济占据主导地位,故选C项;

材料信息不能表明当时经济重心南移趋势明显,故排除A项;

材料现象有利于人口迁徙,但看不出人口迁徙频繁,故排除B项;

材料信息可以反映出当时北方人口密度高于南方,但不能说当时人地矛盾异常尖锐,故排除D项。

故选:C。

本题考查了古代中国经济的南移,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代中国经济的南移,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.【答案】B

【解析】根据材料“宋朝陶瓷整体色调沉静和谐、含蓄典雅,实质上是利用色彩心理学在伦理道德上进行规范限制,促进人格与境界的提升”可知,宋代瓷器的制造深受儒结合所学知识可知,家伦理道德的规范要求,这反映了理学构建伦理道德秩序的要求,B项正确;

材料无法得出宋代瓷器洋溢着社会生活情趣的信息,与题意无关,排除A项;

结合所学知识可知,经世致用是明末清初顾炎武的思想主张,侧重对理学的批判,排除C项;

材料无法得出宋代瓷器对艺术世俗化的推动作用,材料反映的是理学对艺术伦理化的影响,排除D项。

故选:B。

本题考查了中国古代陶瓷业的成就,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代陶瓷业的成就,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】A

【解析】根据题干关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料内容和所学知识可知,明朝在全国范围内的广大乡村建立老人制,由“老人”治理乡村民间的各项事务纠纷,举荐人才,收取赋税,监督官吏的贤恶良善等,成为大明“皇权不下乡”的制度下,对皇权绝对效忠的乡村统治的基层力量,A项正确;

材料强调的是基层治理,与推动礼法结合、规范地方行政及弘扬儒家文化无关,排除BCD项。

故选:A。

本题考查了中国古代基层组织形态,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代基层组织形态,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】B

【解析】根据材料“洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化”可知,该学者认为洋务运动只是给中国经济和社会带来表面的变化,而它的领导人企图以此保存农耕文明和儒家价值观,意在强调洋务运动在工业文明发展趋势下,不能有效解决国家所处困境,B项正确;

“萌发了向西方学习的新思潮”与史实不符,鸦片战争后先进的国人就已经萌发了向西方学习的新思潮,排除A项;

洋务运动并未颠覆传统的社会价值体系,表述有误,排除C项;

洋务运动开启了中国近代化的历程,与题干主旨不符,排除D项。

故选:B。

本题考查了洋务运动,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了洋务运动,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】C

【解析】依据材料“施米、施药、赠诊、开办义学”,“办学堂、资助革命”,“关闭工厂、捐助抗战”,可以看出部分近代中国的民族企业,有着强烈的家国情怀,为国为民,积极开展社会公益事业向社会回馈,履行自身的社会责任,C项正确;

重视教育仅是企业公益行为的一个方面,排除A项;

材料涉及的是企业的社会责任感,未涉及企业经营状况,排除B项;

材料与企业技术状况无关,排除D项。

故选:C。

本题考查中国近代民族工业的发展,需要考生掌握中国近代民族工业的曲折发展历程及影响。

本题考查中国近代民族工业的发展,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

8.【答案】A

【解析】根据材料“抗战时期,共产党不再讲没收土地,取而代之的是按等交租。共产党也不再强调阶级斗争,他们欢迎大地主在建军和军队供给方面提供帮助”可知,由于当时民族矛盾处于主要矛盾,中共的农村政策有利于团结抗战力量,A项正确;

阶级矛盾依然存在,排除B项;

三三制的实行也是为了凝聚人心同仇敌忾,排除C项;

材料未体现持久抗战思想,排除D项。

9.【答案】D

【解析】根据材料“20世纪60年代,党中央作出‘调整一线,建设三线’的战略决策......很多三线企业坐落在交通不便、远离原材料以及相关上下游企业的地方”并结合所学可知,20世纪60年代,以美国以首的资本主义国对中国依然进行封锁,而中苏关系走向破裂,面对这样的形势,我国推进“三线建设”,故D项正确;

平衡经济发展并非主要目的,排除A项;

调整国家工业布局是客观作用,并非主要目的,排除B项;

材料不能反映完善经济发展链条,排除C项。

故选:D。

本题考查社会主义十年探索,结合题干“20世纪60年代,党中央作出‘调整一线,建设三线’的战略决策......很多三线企业坐落在交通不便、远离原材料以及相关上下游企业的地方”及我国社会主义建设历程进行回答。

本题考查社会主义十年探索,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

10.【答案】B

【解析】粮食、食油票券是计划经济的产物,“全面放开粮食、油料购销价格,不再使用粮食、食油票券“反映了我国进一步放开市场,经济体制改革进一步深入,故B正确;

A不符合史实,排除;

我国经济发展仍然受到国家的宏观调控,C项“完全破产“表述错误,排除;

21世纪初我国市场经济体制基本建立,排除D。

故选:B。

本题考查新中国经济体制改革改革的相关知识,依据材料“全面放开粮食、油料购销价格,不再使用粮食、食油票券”等信息并结合所学知识进行归纳分析。

本题考查经济体制改革的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

11.【答案】D

【解析】根据“当人类学会了农业、冶金术和造船术时,活动范围就扩大了,地区性的帝国也逐渐形成了。”得出随着生产力的发展,文明也随之发展进步,D项正确;

材料反映出生产力在不断发展,排除A项;

材料没有说明帝国与文明区的关系,排除B项;

材料是对食物采集阶段与农耕阶段进行比较,而不是强调食物采集时期人类活动单一,排除C项。

故选:D。

本题考查的是从食物采集到食物生产,解答本题需要掌握人类文明的演变的相关知识。

本题考查的是从食物采集到食物生产,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

12.【答案】A

【解析】据材料“全欧洲已有65所大学,大学学习和研究科目已不限于神学,还有法学、医学、文艺等”,可以看出11世纪后,西欧各地大学的建立,到1500年,城市自治和新航路开辟的推动下,商品经济的迅速发展,新兴市民阶层的发展壮大,大学及其学习科目也随之增加,A项正确;

启蒙运动的时间是17、18世纪,与材料时间不符,排除B项;

材料强调的是大学及其学习科目的增加,并未提及对教会的反对,排除C项;

仅从材料,无法得出与封建王权之间的关系,排除D项。

13.【答案】C

【解析】依据材料“理性”“通过对自然的细致观察来获得的”可以看出,文艺复兴为近代科学的兴起和发展奠定基础,故C项正确;

强调个性发展反对人性禁锢在材料里没有体现,排除A项;

倡导人与自然的和谐相处在材料里没有体现,排除B项;

D与史实不符,排除。

故选:C。

本题主要考查了文艺复兴,要求学生结合文艺复兴的特征和影响来分析。

本题主要考查了文艺复兴,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】C

【解析】根据材料“19世纪的伦敦共爆发过四次大型的霍乱......关于霍乱传播模式的文章中提出了水传播疾病的理论。”可知,该学者认为,英国伦敦霍乱传播模式主要是水传播疾病,这是工业革命开始后,城市化急速发展导致的结果,C项正确;

材料描述的是霍乱的传播,没有体现人口的死亡以及下降,排除A项;

材料没有描述传染病研究的跨区域合作,排除B项;

材料没有体现霍乱是实现工业化必然要付出的代价,排除D项。

故选:C。

本题考查城市化的演进及其产生的问题,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查城市化的演进及其产生的问题,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】A

【解析】根据材料可知,在从1914年到1918年,英国女性汽车驾驶员和女工人数剧增,结合所学知识此时处于第一次世界大战期间,战争造成男性劳动力伤亡,这就造成了劳动力的短缺,因此大量女性成为新的劳动力,A项正确;

一战期间女性就业机会增多是因为战争造成劳动力短缺,与工人运动没有直接关系,排除B项;

英国女性政治地位提高是在一战之后,主要原因是一战期间女性广泛参与战争,获得更多就业机会,提高了社会经济地位和政治地位,排除C项;

重工业在第二次工业革命后发展,并不是1914年—1918年英国女性驾驶员和女工增加的主要原因,排除D项。

故选:A。

本题主要考查第一次世界大战,需要结合一战的特征和影响来解答。

本题主要考查第一次世界大战,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.【答案】B

【解析】据材料“20世纪90年代以来”“巨量史料展现”“不但能轻易查阅,而且能呈现史料之间的脉络关系,以往用100年也做不到的事,现在很短时间就能实现”,结合所学可知是源于计算机和互联网等技术的发展,社会信息化进程加快,B项正确;

A项不是主要原因,排除A项;

文化多样性与轻而易举的查阅到巨量史料以及史料之间的脉络关系无必然因果关系,另外在经济全球化和社会信息化过程中,文化多样性面临着前所未有的挑战,排除C项;

材料只体现了史料的丰富和深度,不能体现史学理论的成就如何,排除D项。

17.【答案】【小题1】发展趋势:由各地自发/区域性到全国性节日;由多种形象、多元到以屈原为主角;由繁复仪式到民众世俗活动;习俗逐步定型。

原因:隋唐统一利于文化传播;南方经济发展,文化影响力增强;屈原的文化贡献和爱国爱民形象;各民族各地区文化的交融;儒家文化的影响。

【小题2】有利于弘扬中国传统文化、保护传统文化、扩大中国文化影响力、增强中国文化的软实力、文化自信;有利于弘扬爱国主义精神,有利于中华民族精神、促进民族认同/提高民族凝聚力;有利于丰富世界文化的多样、保护世界文化遗产。

【解析】本题考查中国历史文化遗产。第一问要结合中国历史文化遗产的特征来解答;第二问要结合中国历史文化遗产的影响来解答。

本题考查中国历史文化遗产,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

18.【答案】此题是开放式试题。能结合历史发展的时代特征,准确、全面地概括图片反映的历史信息。信息:根据图片反映了1953年的抗美援朝战争的继续、1953年社会主义工业化建设的开展、1953年农村互助合作运动。阐释:结合所学从各自信息的时代特征、具体表现来解读图片信息。

故答案为:

信息:1953年抗美援朝战争取得伟大胜利。

阐释:已经进行了两年多的抗美援朝战争取得了伟大胜利,美国拒绝和平解决朝鲜问题,坚持战争扩大侵略。为了粉碎敌人任何形式的侵略,争取更大的胜利,我国要在1953年内继续加强抗美援朝战争,同时继续争取朝鲜问题的公正合理的解决。

信息:“一五”计划的开展。

阐释:1953年中国共产党根据国内经济、政治条件及国际形势的变化,提出过渡时期总路线,发展国民经济的第一个五年计划,集中力量优先发展重工业,逐步实现国家的社会主义工业化。

信息:1953年开始农业的社会主义改造。

阐释:1953年中国共产党提出过渡时期总路线,为了配合社会主义工业化建设,制定了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。农业社会主义改造是通过各种互助合作形式,把生产资料私有制为基础的个体农业经济改造为生产资料公有制为基础的农业合作经济。

【解析】本题考查的是“一五”计划、抗美援朝,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是“一五”计划、抗美援朝,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】形成方式:收复失地运动、加强王权、王朝战争。

共同条件:西欧商品经济与资本主义的发展;中央集权和世俗权力的加强;民族意识与国家观念的增强;军事战争的推动。

【小题2】明确了民族国家是国际关系的行为主体;推动了国际法的形成与外交制度的建立;促进了近代国际关系体系的创建。对外殖民步伐加快,给亚非拉地区带来深重灾难;各国的利益冲突加剧,最终导致第一次世界大战爆发。

【解析】本题考查近代西方民族国家的产生。第一问要结合近代西方民族国家的产生的特征来解答;第二问要结合近代西方民族国家的产生的影响来解答。

本题考查近代西方民族国家的产生,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

20.【答案】【小题1】侵略方式:武装占领:海外移民;发展单一种植园经济:控制关税。

【小题2】第一次移民浪潮,原因主要是一战结束后,法国需要大量劳动力来恢复和发展经济,此时期的特征是由中东欧国家迁入,在影响上推动了法国在一战之后经济的恢复和发展。第二次移民浪潮主要原因是二战结束,法国巫待重建,需要大量劳动力,同时法国殖民地相继独立,使得大量非洲移民进入法国,此时期的特征是中南欧与非洲地区迁入,影响是推动了二战后法国经济的恢复和发展,推动了法国移民法案的制定。第三次移民浪潮主要原因是石油危机,及二战后非洲等地社会动荡产生的难民,此时期的特点是由东欧、北非、亚洲迁入,同时伴有难民的流入,其影响是对法国经济造成冲击,同时法国极端民主义发展,法国移民政策收缩。

【解析】本题考查了世界殖民体系的建立和亚非拉人民的反抗以及世界移民问题,第一问根据“阿尔及利亚被法国武装占领”等材料分析概括;第二问根据材料及所学知识,从三次移民浪潮分别的原因、特征和影响角度进行解读。

本题考查了世界殖民体系的建立和亚非拉人民的反抗以及世界移民问题,考查了考生依据材料提取概括信息以及调动运用所学知识分析理解问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录