2.2大气的组成与垂直分层 课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.2大气的组成与垂直分层 课件(共30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-19 07:39:11 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

大气的组成和垂直分层

1

大气的组成

Part one

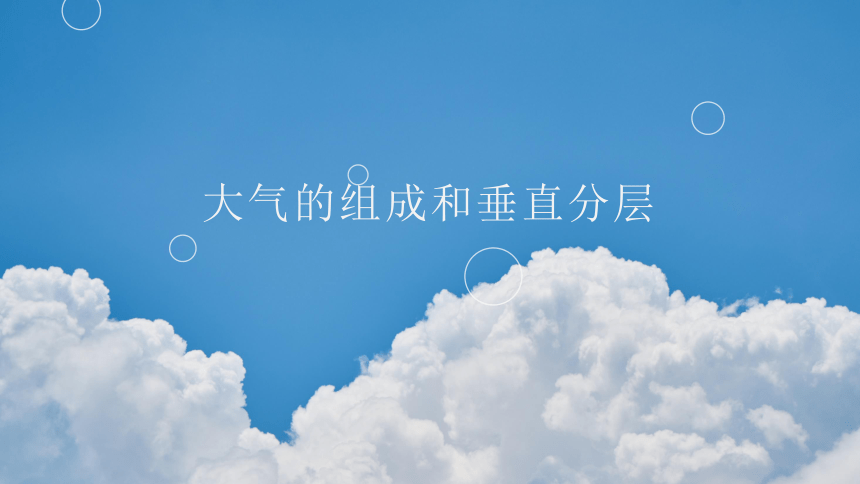

干洁空气

低层大气中除去水汽和杂质以外的混合气体

21%

78%

0.032%

干洁空气成分的体积分数

(25千米以下)

二氧化碳 CO2

光合作用的原料;调节地表温度。

臭氧—O3

吸收紫外线,保护地球生命。

氧气 O2

生物维持生命活动的必需物质。

氮气—N2

生物体内蛋白质的重要组成部分。

78%

21%

0.032%

(其他)

水汽和杂质

含量很少,却在天气扮演重要的角色。

水的相变,产生云、雨、雾、雪等一系列的天气现象。

大气中的杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件。

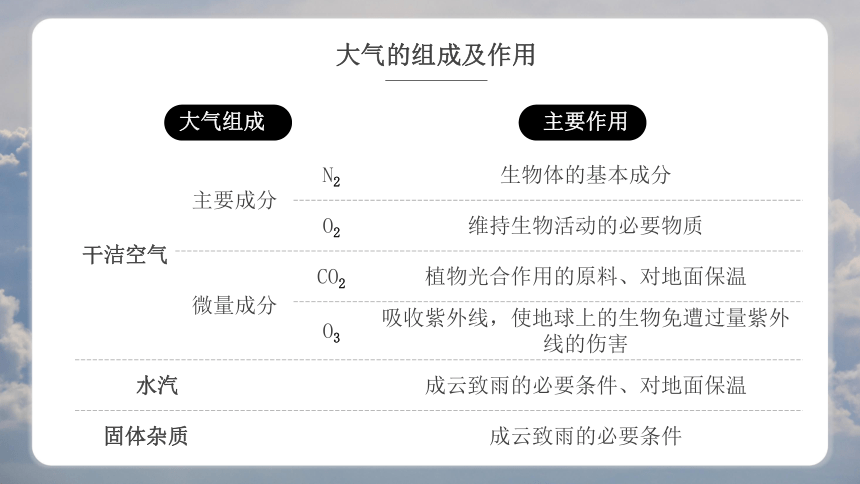

大气的组成及作用

大气组成 主要作用

干洁空气 主要成分 N2 生物体的基本成分

O2 维持生物活动的必要物质

微量成分 CO2 植物光合作用的原料、对地面保温

O3 吸收紫外线,使地球上的生物免遭过量紫外线的伤害

水汽 成云致雨的必要条件、对地面保温

固体杂质 成云致雨的必要条件

第二章 第一节

大气的组成和垂直分层

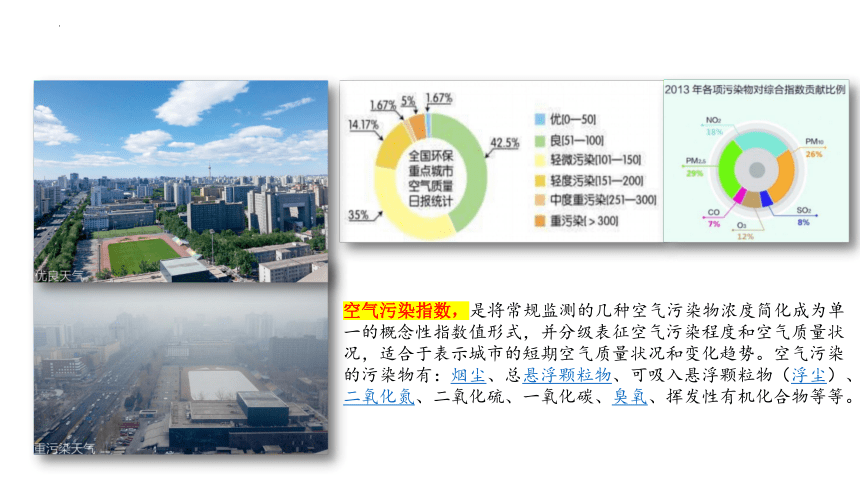

人类活动对大气的影响

空气污染指数,是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。空气污染的污染物有:烟尘、总悬浮颗粒物、可吸入悬浮颗粒物(浮尘)、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、挥发性有机化合物等等。

2

Part two

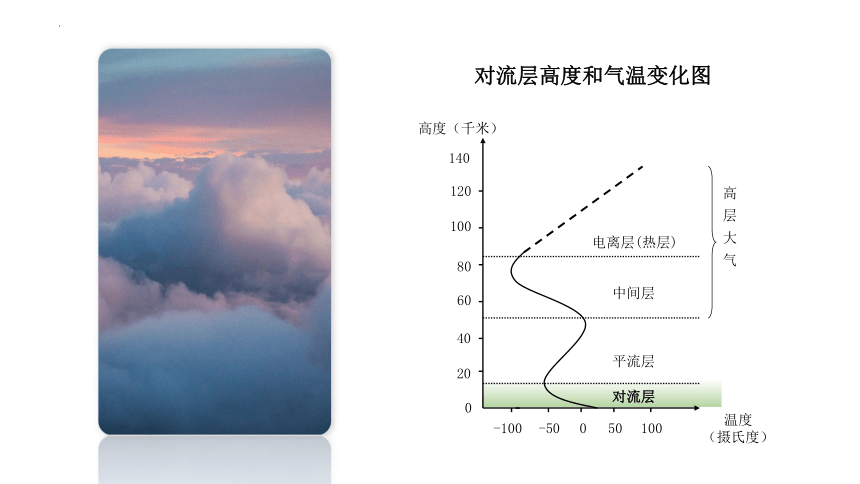

大气的垂直分层

温度(℃)

高度

(km)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

大气的垂直分层

温度、运动状况和密度

对流层

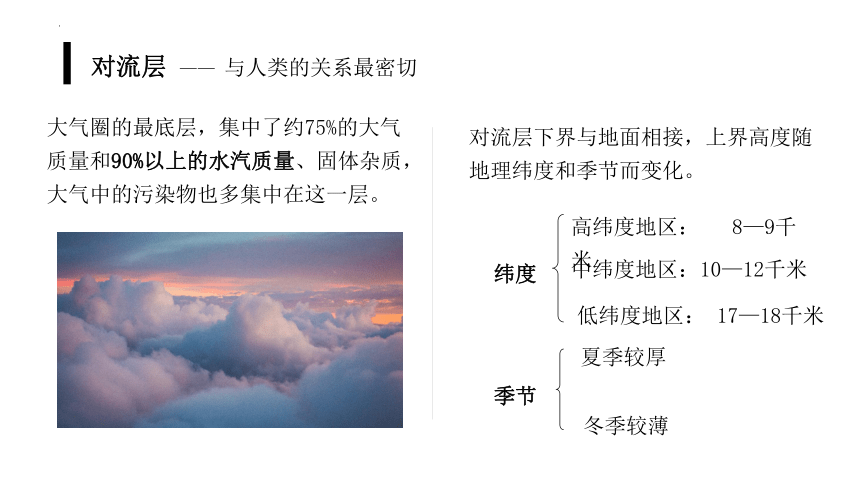

对流层 —— 与人类的关系最密切

纬度

高纬度地区: 8—9千米

中纬度地区:10—12千米

低纬度地区: 17—18千米

季节

夏季较厚

冬季较薄

大气圈的最底层,集中了约75%的大气质量和90%以上的水汽质量、固体杂质,大气中的污染物也多集中在这一层。

对流层下界与地面相接,上界高度随地理纬度和季节而变化。

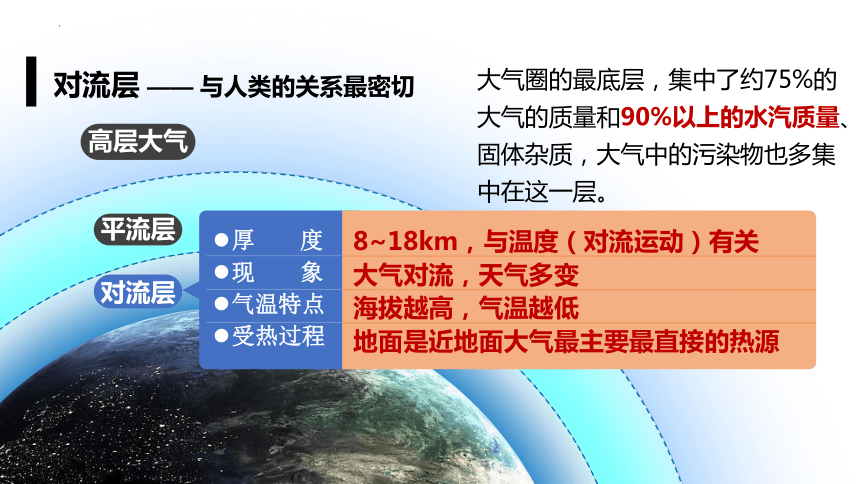

厚 度

现 象

气温特点

受热过程

8~18km,与温度(对流运动)有关

大气对流,天气多变

海拔越高,气温越低

地面是近地面大气最主要最直接的热源

对流层

平流层

高层大气

大气圈的最底层,集中了约75%的大气的质量和90%以上的水汽质量、固体杂质,大气中的污染物也多集中在这一层。

对流层 —— 与人类的关系最密切

对流层高度和气温变化图

高度(千米)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

(摄氏度)

归纳对流层的主要特点并分析其成因

空气对流运动显著

常出现风、云、雨、雪等天气现象

气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃。

归纳对流层的主要特点并分析其成因

空气对流运动显著

常出现风、云、雨、雪等天气现象

气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃。

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

逆温现象

气温随高度

升高而递减

气温

高度

气温随高度

升高而递增

气温

高度

正常情况下,海拔每升高100米,气温下降0.6℃,但在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增加而上升的现象,称为逆温现象。

类型 成因 地区

辐射逆温 经常发生在晴朗无云的夜间,由于地面有效辐射很强,近地面大气层气温迅速下降,而高处大气层降温较慢 中高纬度大陆冬季黎明前

平流逆温 暖空气水平移动到冷的地面或气团上 中纬度沿海地区

地形逆温 主要由地形造成,由于山坡散热快,冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底原来较暖空气被较冷的空气抬挤上升 盆地和谷地中夜间

锋面逆温 锋面之上的暖空气与锋面之下的冷空气之间温度差异显著 锋面活动地区

3.辐射逆温的形成及消失过程图解:

(4)逆温的危害

无论哪种条件造成的逆温,都会对大气质量造成很大的影响。这是因为逆温层的存在,阻碍了空气对流运动的发展,使大量烟尘、污染物、水汽凝结物等聚集在它的下面,能见度变差,空气污染加重,尤其是城市及工矿区上空,由于凝结核多,易产生浓雾天气,有的甚至造成严重的大气污染事件,如光化学烟雾。

知识拓展

4.逆温的危害

平流层

平流层

鲍姆加特纳从空中跳下的高度

范围:自对流层顶部至50-55千米高空。

气温随高度升高而升高。

臭氧层吸收大量太阳紫外线,使大气增温。

平流层的大气上部热,下部冷,不易形成对流,主要以平流运动为主。

该层大气中水汽和杂质含量很少,无云雨现象,能见度好,适合航空飞行。

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

归纳平流层的主要特点并分析其成因

大气平稳,天气晴朗,有利高空飞行

气温随高度升高而升高。

大气上热下冷,大气不易形成对流,以水平运动主;

平流层高度和气温变化图

归纳平流层的主要特点并分析其成因

大气平稳,天气晴朗,有利高空飞行

气温随高度升高而升高。

大气上热下冷,大气不易形成对流,以水平运动主;

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

第二章 第一节

大气的组成和垂直分层

拓展内容:全球合作 保护臭氧

臭氧层(ozone layer)是大气层的平流层中臭氧浓度高的层次。浓度最大的部分位于20—25公里的高度处。若把臭氧层的臭氧校订到标准情况,则其厚度平均仅为3毫米左右。紫外辐射在高空被臭氧吸收,对大气有增温作用,同时保护了地球上的生物免受远紫外辐射的伤害,透过的少量紫外辐射,有杀菌作用,对生物大有裨益。就像是地球的“保护伞”

第二章 第一节

大气的组成和垂直分层

拓展内容:全球合作 保护臭氧

臭氧层破坏原因

人类活动的影响,主要表现为对消耗臭氧层物质的生产、消费和排放方面。大气中的臭氧可以与许多物质起反应而被消耗和破坏。在所有与臭氧起反应的物质中,最简单而又最活泼的是含碳、氢、氯和氮几种元素的化学物质,如氧化亚氮(N2O)、水蒸汽(H2O)、四氯化碳(CCl4)、甲烷(CH4)和现在最受重视的氯氟烃(CFC)等。这些物质在低层大气层正常情况下是稳定的,但在平流层受紫外线照射活化后就变成了臭氧消耗物质。这种反应消耗掉平流层中的臭氧,打破了臭氧的平衡,导致地面紫外线辐射的增加,从而给地球生态和人类带来一系列问题。

第二章 第一节

大气的组成和垂直分层

拓展内容:全球合作 保护臭氧

高层大气

高层大气

电离层反射无线电波

气温随高度升高先降低后又持续上升。

来自太空的流星体会燃烧,成为我们夜晚看到的流星。(80-120千米)

在80-500千米的高空,有若干电离层。电离层大气在太阳紫外线和宇宙射线的作用下,处于高度电离状态,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用。

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

电离层高度和气温变化图

归纳高层大气的主要特点并分析其成因

气温随高度升高先降低后又持续上升

高层大气气压很低,空气密度很小,会出现极光

会出现极光,有若干电离层,能反射无线电波

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

垂直分层 高度 主要特点 特点成因

对流层 低纬17~18千米 中纬10~12千米 高纬8~9千米 气温随高度的增加而递减 (每升高100米,温度大约降低0.6℃) 地面是对流层大气的直接热源

离地面越近,受热越多

空气对流运动显著 该层上部冷、下部热

有利于空气对流运动

天气现象复杂多变 几乎全部水汽、固体杂质集中在该层

对流运动易成云致雨

平流层 对流层顶 到50~55千米 下层气温随高度变化小; 30千米以上随高度增加而迅速上升 该层中的臭氧大量吸收太阳紫外线

气流以平流运动为主 该层大气上热下冷,大气稳定

有利于高空飞行 水汽、杂质极少,云雨绝迹,

能见度好,气流平稳

高层大气 平流层顶到大气上界(高度约2000~3000千米) 气压很低,密度很小 离地面远,引力小

80~500千米高空有若干电离层, 能反射无线电波 电离层大气在太阳紫外线和宇宙射线的作用下,处于高度电离状态

大气的组成和垂直分层

1

大气的组成

Part one

干洁空气

低层大气中除去水汽和杂质以外的混合气体

21%

78%

0.032%

干洁空气成分的体积分数

(25千米以下)

二氧化碳 CO2

光合作用的原料;调节地表温度。

臭氧—O3

吸收紫外线,保护地球生命。

氧气 O2

生物维持生命活动的必需物质。

氮气—N2

生物体内蛋白质的重要组成部分。

78%

21%

0.032%

(其他)

水汽和杂质

含量很少,却在天气扮演重要的角色。

水的相变,产生云、雨、雾、雪等一系列的天气现象。

大气中的杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件。

大气的组成及作用

大气组成 主要作用

干洁空气 主要成分 N2 生物体的基本成分

O2 维持生物活动的必要物质

微量成分 CO2 植物光合作用的原料、对地面保温

O3 吸收紫外线,使地球上的生物免遭过量紫外线的伤害

水汽 成云致雨的必要条件、对地面保温

固体杂质 成云致雨的必要条件

第二章 第一节

大气的组成和垂直分层

人类活动对大气的影响

空气污染指数,是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。空气污染的污染物有:烟尘、总悬浮颗粒物、可吸入悬浮颗粒物(浮尘)、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、挥发性有机化合物等等。

2

Part two

大气的垂直分层

温度(℃)

高度

(km)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

大气的垂直分层

温度、运动状况和密度

对流层

对流层 —— 与人类的关系最密切

纬度

高纬度地区: 8—9千米

中纬度地区:10—12千米

低纬度地区: 17—18千米

季节

夏季较厚

冬季较薄

大气圈的最底层,集中了约75%的大气质量和90%以上的水汽质量、固体杂质,大气中的污染物也多集中在这一层。

对流层下界与地面相接,上界高度随地理纬度和季节而变化。

厚 度

现 象

气温特点

受热过程

8~18km,与温度(对流运动)有关

大气对流,天气多变

海拔越高,气温越低

地面是近地面大气最主要最直接的热源

对流层

平流层

高层大气

大气圈的最底层,集中了约75%的大气的质量和90%以上的水汽质量、固体杂质,大气中的污染物也多集中在这一层。

对流层 —— 与人类的关系最密切

对流层高度和气温变化图

高度(千米)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

(摄氏度)

归纳对流层的主要特点并分析其成因

空气对流运动显著

常出现风、云、雨、雪等天气现象

气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃。

归纳对流层的主要特点并分析其成因

空气对流运动显著

常出现风、云、雨、雪等天气现象

气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃。

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

逆温现象

气温随高度

升高而递减

气温

高度

气温随高度

升高而递增

气温

高度

正常情况下,海拔每升高100米,气温下降0.6℃,但在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增加而上升的现象,称为逆温现象。

类型 成因 地区

辐射逆温 经常发生在晴朗无云的夜间,由于地面有效辐射很强,近地面大气层气温迅速下降,而高处大气层降温较慢 中高纬度大陆冬季黎明前

平流逆温 暖空气水平移动到冷的地面或气团上 中纬度沿海地区

地形逆温 主要由地形造成,由于山坡散热快,冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底原来较暖空气被较冷的空气抬挤上升 盆地和谷地中夜间

锋面逆温 锋面之上的暖空气与锋面之下的冷空气之间温度差异显著 锋面活动地区

3.辐射逆温的形成及消失过程图解:

(4)逆温的危害

无论哪种条件造成的逆温,都会对大气质量造成很大的影响。这是因为逆温层的存在,阻碍了空气对流运动的发展,使大量烟尘、污染物、水汽凝结物等聚集在它的下面,能见度变差,空气污染加重,尤其是城市及工矿区上空,由于凝结核多,易产生浓雾天气,有的甚至造成严重的大气污染事件,如光化学烟雾。

知识拓展

4.逆温的危害

平流层

平流层

鲍姆加特纳从空中跳下的高度

范围:自对流层顶部至50-55千米高空。

气温随高度升高而升高。

臭氧层吸收大量太阳紫外线,使大气增温。

平流层的大气上部热,下部冷,不易形成对流,主要以平流运动为主。

该层大气中水汽和杂质含量很少,无云雨现象,能见度好,适合航空飞行。

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

归纳平流层的主要特点并分析其成因

大气平稳,天气晴朗,有利高空飞行

气温随高度升高而升高。

大气上热下冷,大气不易形成对流,以水平运动主;

平流层高度和气温变化图

归纳平流层的主要特点并分析其成因

大气平稳,天气晴朗,有利高空飞行

气温随高度升高而升高。

大气上热下冷,大气不易形成对流,以水平运动主;

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

第二章 第一节

大气的组成和垂直分层

拓展内容:全球合作 保护臭氧

臭氧层(ozone layer)是大气层的平流层中臭氧浓度高的层次。浓度最大的部分位于20—25公里的高度处。若把臭氧层的臭氧校订到标准情况,则其厚度平均仅为3毫米左右。紫外辐射在高空被臭氧吸收,对大气有增温作用,同时保护了地球上的生物免受远紫外辐射的伤害,透过的少量紫外辐射,有杀菌作用,对生物大有裨益。就像是地球的“保护伞”

第二章 第一节

大气的组成和垂直分层

拓展内容:全球合作 保护臭氧

臭氧层破坏原因

人类活动的影响,主要表现为对消耗臭氧层物质的生产、消费和排放方面。大气中的臭氧可以与许多物质起反应而被消耗和破坏。在所有与臭氧起反应的物质中,最简单而又最活泼的是含碳、氢、氯和氮几种元素的化学物质,如氧化亚氮(N2O)、水蒸汽(H2O)、四氯化碳(CCl4)、甲烷(CH4)和现在最受重视的氯氟烃(CFC)等。这些物质在低层大气层正常情况下是稳定的,但在平流层受紫外线照射活化后就变成了臭氧消耗物质。这种反应消耗掉平流层中的臭氧,打破了臭氧的平衡,导致地面紫外线辐射的增加,从而给地球生态和人类带来一系列问题。

第二章 第一节

大气的组成和垂直分层

拓展内容:全球合作 保护臭氧

高层大气

高层大气

电离层反射无线电波

气温随高度升高先降低后又持续上升。

来自太空的流星体会燃烧,成为我们夜晚看到的流星。(80-120千米)

在80-500千米的高空,有若干电离层。电离层大气在太阳紫外线和宇宙射线的作用下,处于高度电离状态,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用。

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

电离层高度和气温变化图

归纳高层大气的主要特点并分析其成因

气温随高度升高先降低后又持续上升

高层大气气压很低,空气密度很小,会出现极光

会出现极光,有若干电离层,能反射无线电波

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

中间层

平流层

高

层

大

气

温度

℃

垂直分层 高度 主要特点 特点成因

对流层 低纬17~18千米 中纬10~12千米 高纬8~9千米 气温随高度的增加而递减 (每升高100米,温度大约降低0.6℃) 地面是对流层大气的直接热源

离地面越近,受热越多

空气对流运动显著 该层上部冷、下部热

有利于空气对流运动

天气现象复杂多变 几乎全部水汽、固体杂质集中在该层

对流运动易成云致雨

平流层 对流层顶 到50~55千米 下层气温随高度变化小; 30千米以上随高度增加而迅速上升 该层中的臭氧大量吸收太阳紫外线

气流以平流运动为主 该层大气上热下冷,大气稳定

有利于高空飞行 水汽、杂质极少,云雨绝迹,

能见度好,气流平稳

高层大气 平流层顶到大气上界(高度约2000~3000千米) 气压很低,密度很小 离地面远,引力小

80~500千米高空有若干电离层, 能反射无线电波 电离层大气在太阳紫外线和宇宙射线的作用下,处于高度电离状态