第二章 第二节 地表形态的变化(一)湘教版(2019)选择性必修一课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 第二章 第二节 地表形态的变化(一)湘教版(2019)选择性必修一课件(共48张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 10:49:22 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第二章 第二节 地表形态的变化(一)

湘教版 选择性必修1

教学目标

1、说明内力作用和外力作用的表现形式、对地表形态的影响,分析各类常见地貌类型的成因

2、通过给出多种地理图表和地理实例,让学生学会解决各种地理问题。培养学生运用地理图表分析归纳的能力。

3、激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真,求实的科学态度。建立内力和外力辨证统一,共同塑造地表形态的观点。

新知导入

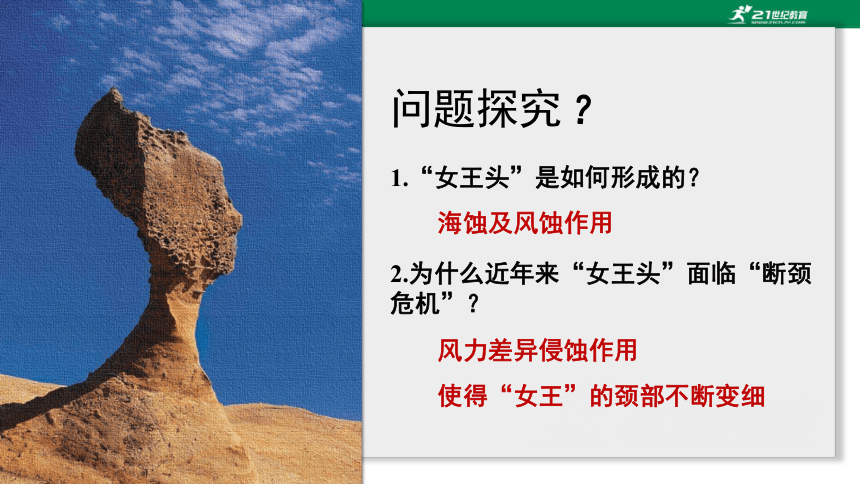

问题探究

?

“女王头”是如何形成的?

为什么近年来“女王头”面临“断颈危机”?

海蚀及风蚀作用

风力差异侵蚀作用

使得“女王”的颈部不断变细

新知讲解

地壳是不断变化的,地壳表面形态也在不断的变化着。地球上沧海桑田的变化,千姿百态的地表形态,都是

地质作用的结果。

(内力作用与外力作用统称地质作用)

01

内力作用与外力作用

新知讲授

01

能量

来源

地球本身,地球运动旋转能、引力能

地球内部放射性元素衰变产生的热能

表现形式

地壳运动|岩浆活动|变质作用|地震

内力作用

能量来源

地球外部,主要是太阳辐射能、重力能

表现形式

风化 | 侵蚀 | 搬运 | 堆积

外力作用

01

项 目 内力作用 外力作用

能量来源

表现形式

对地表形态的影响

内外力作用的关系 地球运动旋转能和引力能,以及地球内部放射性元素衰变产生的热能等

地球外部太阳能、重力能

地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震

风化、侵蚀、搬运、

堆积、固结成岩

使地表高低起伏,

形成高山和盆地

削高填低,使地表趋于平缓

①同时进行,共同改变地表形态

②在整个地壳演化过程中,内力起主导作用

内外力作用的比较

02

内力作用与地表形态

板块运动与宏观地形

地质构造与地表形态

火山活动与地表形态

美

洲

板

块

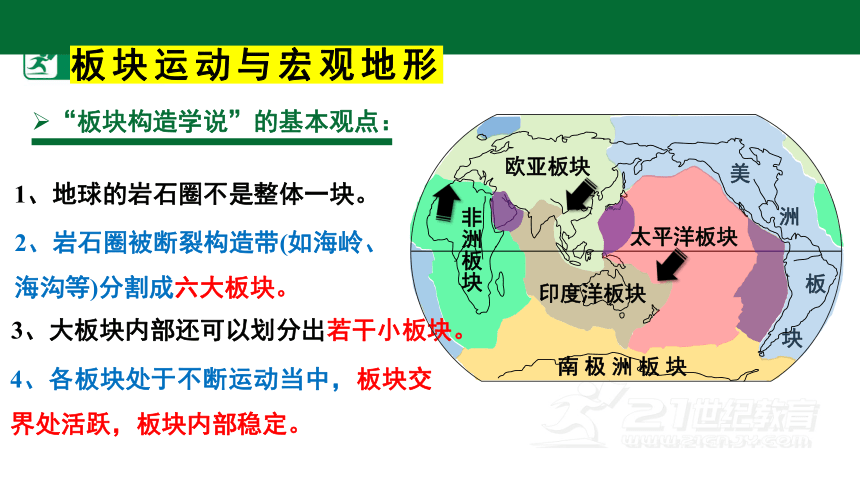

“板块构造学说”的基本观点:

1、地球的岩石圈不是整体一块。

欧亚板块

太平洋板块

印度洋板块

非洲板块

南 极 洲 板 块

3、大板块内部还可以划分出若干小板块。

4、各板块处于不断运动当中,板块交界处活跃,板块内部稳定。

板块运动与宏观地形

2、岩石圈被断裂构造带(如海岭、海沟等)分割成六大板块。

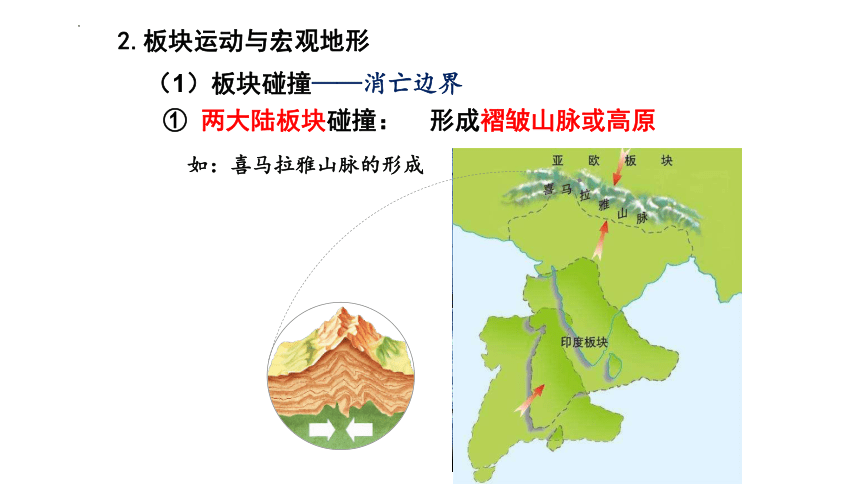

2.板块运动与宏观地形

(1)板块碰撞——消亡边界

① 两大陆板块碰撞:

形成褶皱山脉或高原

如:喜马拉雅山脉的形成

2.板块运动与宏观地形

(1)板块碰撞——消亡边界

① 两大陆板块碰撞:

形成褶皱山脉或高原

地

中

海

黑 海

如:阿尔卑斯山脉的形成

亚欧板块

非洲板块

②大洋板块与大陆板块相撞挤压

海岸山脉、岛屿、海沟(马里亚纳海沟)

板块碰撞

形成消亡边界

海沟

大洋板块与大陆板块相撞挤压,大洋板块因位置较低,俯冲到大陆板块之下,形成海沟。

大洋板块与大陆板块相撞挤压,大陆板块受挤上拱,隆起成岛弧或海岸山脉。

①板块张裂的地区形成

裂谷、海洋

板块张裂

形成生长边界

板块张裂,洋壳较薄,岩浆直接喷出形成海岭

(2)板块张裂——生长边界

② 两大洋板块张裂:

海岭(大洋中脊)

欧亚板块

太平洋板块

南极洲板块

非洲板块

美洲板块

印度洋板块

说出各个板块的名称

生长边界

消亡边界

喜马拉雅山脉海拔在不断升高,原因是 :

欧亚板块和印度洋板块碰撞挤压,隆起抬升。

喜马拉雅山脉

科迪勒拉山系形成的原因 :

太平洋板块、南极洲板块和美洲板块碰撞挤压,隆起抬升。

科迪勒拉山系

冰岛形成的原因是 :

美洲板块和欧亚板块的张裂地带。

冰岛

新西兰南、北岛形成的原因是 :

印度洋板块和太平洋板块的消亡边界。

新西兰南、北岛

欧亚板块

太平洋板块

南极洲板块

非洲板块

美洲板块

印度洋板块

说出各个板块的名称

生长边界

消亡边界

地中海

红海

观察地中海与红海板块边界类型,推测未来红海、地中海面积的变化趋势

板块之间的基本关系:

相互碰撞

大洋板块和大陆板块相撞

裂谷

海洋

彼此分离

大陆板块和大陆板块相撞

海沟

岛弧

海岸山脉

褶皱山脉

消亡边界

板块张裂

生长边界

板块运动与宏观地形

02

内力作用与地表形态

Internal force and surface morphology

板块运动与宏观地形

地质构造与地表形态

火山活动与地表形态

地质构造

指地壳运动留下的“痕迹”

断层

褶皱

内力作用与地表形态

地质构造与地表形态

①褶皱

褶曲两种形态:背斜、向斜

在地壳运动产生的强大挤压力作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲。

岩层新老上

背斜中间老两翼新;向斜中间新两翼老

地形上

一般情况下背斜成山,向斜成谷

形态上

背斜岩层向上拱起;向斜岩层向下弯曲

老

新

①~⑦代表地层由老到新

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

背斜

向斜

背斜与向斜

背斜谷和向斜山怎么形成的?

背斜谷

向斜山

背斜

向斜

背斜成谷

向斜成山

背斜成谷原因:

背斜顶部受张力,

岩石破碎,易被

侵蚀成谷

向斜成山原因:

向斜槽部受挤压力,

岩性坚硬,不易被侵

蚀,保留成山

地形倒置

地质构造规律的应用

背斜—— 储油(气)构造

隧道选址

(顶部)采石场

向斜—— 储水构造

打水井

找煤铁

总结:

研究地质构造的意义

地质构造 实践意义 原因或依据

背斜

向斜

断层

石油、天然气埋藏区

岩层封闭,常有储油构造,易于储油、储气

隧道的良好选址

天然拱形,结构稳定,不易储水

顶部地带适宜采石

顶部裂隙发育,岩石破碎

地下水储藏区,常有自流井分布

底部低凹,承受静水压力,易汇集水流

完好的岩层

出现断裂

岩层错位

形成断层

断层:

当地壳运动产生强大的作用力的超过岩石的承受能力时候,岩层就会破裂。岩层发生破裂后,如果两侧的岩层沿破裂面发生明显位移,就形成了断层。在地形上,有些断层常形成平直的陡崖。

地垒

发育成为山岭或高地

华山、泰山、庐山

地堑

形成谷地或低地

吐鲁番盆地、

渭河谷地、汾河谷地

相对上升的岩块

相对下降的岩块

断层地貌 :

华山西峰

峨眉山

吐鲁番盆地

总结:

研究地质构造的意义

地质构造 实践意义 原因或依据

背斜

向斜

断层

石油、天然气埋藏区

岩层封闭,常有储油构造,易于储油、储气

隧道的良好选址

天然拱形,结构稳定,不易储水

顶部地带适宜采石

顶部裂隙发育,岩石破碎

地下水储藏区,常有自流井分布

底部低凹,承受静水压力,易汇集水流

泉水、湖泊分布地,河谷发育

断层线岩石破碎, 岩隙易被蚀为洼地,水流易汇集

道路、桥梁、水库等工程需回避的地方

岩层不稳定,易诱发地壳活动,破坏工程;水库储水易渗漏

02

内力作用与地表形态

Internal force and surface morphology

板块运动与宏观地形

地质构造与地表形态

火山活动与地表形态

什么是火山喷发

火山喷发是地球内部能量强烈释放形式

岩浆喷出地表即为火山喷发

中心式喷发

在地表形成火山锥、火山口等地貌,

如富士山、长白山主峰

中心式喷发

火山活动与地表形态

裂隙式喷发

裂隙式喷发

熔岩物质溢出地表形成宽广的玄武岩高原

如美国哥伦比亚高原 印度西部高原等

火山喷发的类型

活火山:

尚在活动或周期性发生喷发活动的火山

死火山:

史前曾有过喷发,但有史以来一直未活动过

休眠火山:

有史以来曾经喷发过.但长期以来处于相对静止状态的火山

火山的类型——按活动情况分类

富士山、维苏威火山

乞力马扎罗山

长白山天池

熔岩高原

熔岩台地(平顶山)

火口湖

火山地震:

火山运动也可以引起地震,由此产生的地震称为火山地震。

全球火山地震带

环太平洋

火山地震带

地中海-喜马拉雅

火山地震带

大洋海岭地震带

火山和地震都是地球内部能量的剧烈释放,对地表形态和人类生产、生活都具有重大影响,往往会形成严重的自然灾害。

火山对人类的影响:

利: 能让人们了解地球内部;

可以将地下深处的矿物带到地表,如钻石; 可以形成丰富的矿泉水;

可以形成丰富的地热资源;

不断的造出新的岩石,是岩石圈循环的主要动力。

带来许多地球内部信息,熔岩冷却后也能作庄家的肥料;

形成火山矿,如硫磺等,以及火山喷发形成的火山灰是比较肥沃的土壤。

弊: (1)火山喷发形成的岩浆破坏房屋,农田,交通等

(2)火山喷发出来的尘埃会造成大气污染

(3)给人类的生产生活造成危害.

(2015天津)11、某矿物形成于上地幔软流层,后随岩浆活动到达地表。人们在下图所示古火山的岩浆岩及河滩泥沙中均发现了该矿物。使该矿物从上地幔软流层到达河滩泥沙中的地质作用,依次应为

A.岩浆喷发 岩层断裂 风化、侵蚀 搬运、沉积

B.岩浆喷发 岩层断裂 搬运、沉积 风化、侵蚀

C.岩层断裂 岩浆喷发 风化、侵蚀 搬运、沉积

D.岩层断裂 岩浆喷发 搬运、沉积 风化、侵蚀

C

褶皱

断层

背斜

向斜

地垒

地堑

未侵蚀时为山岭

背斜谷

未侵蚀时为凹陷

向斜山

常形成断块山

常形成狭长谷地

地质

构造

六大板块

板块间的关系

欧亚板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块和南极洲板块

相撞

分离

裂谷或大洋中脊

板块理论

海沟、岛弧和海岸山脉或褶皱山系

火山活动

中心式喷发

裂隙式喷发

火山地貌

玄武岩高原

火山口

火山锥

熔岩通道

火山口湖

内力作用

内力作用与地表形态之小结

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

第二章 第二节 地表形态的变化(一)

湘教版 选择性必修1

教学目标

1、说明内力作用和外力作用的表现形式、对地表形态的影响,分析各类常见地貌类型的成因

2、通过给出多种地理图表和地理实例,让学生学会解决各种地理问题。培养学生运用地理图表分析归纳的能力。

3、激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真,求实的科学态度。建立内力和外力辨证统一,共同塑造地表形态的观点。

新知导入

问题探究

?

“女王头”是如何形成的?

为什么近年来“女王头”面临“断颈危机”?

海蚀及风蚀作用

风力差异侵蚀作用

使得“女王”的颈部不断变细

新知讲解

地壳是不断变化的,地壳表面形态也在不断的变化着。地球上沧海桑田的变化,千姿百态的地表形态,都是

地质作用的结果。

(内力作用与外力作用统称地质作用)

01

内力作用与外力作用

新知讲授

01

能量

来源

地球本身,地球运动旋转能、引力能

地球内部放射性元素衰变产生的热能

表现形式

地壳运动|岩浆活动|变质作用|地震

内力作用

能量来源

地球外部,主要是太阳辐射能、重力能

表现形式

风化 | 侵蚀 | 搬运 | 堆积

外力作用

01

项 目 内力作用 外力作用

能量来源

表现形式

对地表形态的影响

内外力作用的关系 地球运动旋转能和引力能,以及地球内部放射性元素衰变产生的热能等

地球外部太阳能、重力能

地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震

风化、侵蚀、搬运、

堆积、固结成岩

使地表高低起伏,

形成高山和盆地

削高填低,使地表趋于平缓

①同时进行,共同改变地表形态

②在整个地壳演化过程中,内力起主导作用

内外力作用的比较

02

内力作用与地表形态

板块运动与宏观地形

地质构造与地表形态

火山活动与地表形态

美

洲

板

块

“板块构造学说”的基本观点:

1、地球的岩石圈不是整体一块。

欧亚板块

太平洋板块

印度洋板块

非洲板块

南 极 洲 板 块

3、大板块内部还可以划分出若干小板块。

4、各板块处于不断运动当中,板块交界处活跃,板块内部稳定。

板块运动与宏观地形

2、岩石圈被断裂构造带(如海岭、海沟等)分割成六大板块。

2.板块运动与宏观地形

(1)板块碰撞——消亡边界

① 两大陆板块碰撞:

形成褶皱山脉或高原

如:喜马拉雅山脉的形成

2.板块运动与宏观地形

(1)板块碰撞——消亡边界

① 两大陆板块碰撞:

形成褶皱山脉或高原

地

中

海

黑 海

如:阿尔卑斯山脉的形成

亚欧板块

非洲板块

②大洋板块与大陆板块相撞挤压

海岸山脉、岛屿、海沟(马里亚纳海沟)

板块碰撞

形成消亡边界

海沟

大洋板块与大陆板块相撞挤压,大洋板块因位置较低,俯冲到大陆板块之下,形成海沟。

大洋板块与大陆板块相撞挤压,大陆板块受挤上拱,隆起成岛弧或海岸山脉。

①板块张裂的地区形成

裂谷、海洋

板块张裂

形成生长边界

板块张裂,洋壳较薄,岩浆直接喷出形成海岭

(2)板块张裂——生长边界

② 两大洋板块张裂:

海岭(大洋中脊)

欧亚板块

太平洋板块

南极洲板块

非洲板块

美洲板块

印度洋板块

说出各个板块的名称

生长边界

消亡边界

喜马拉雅山脉海拔在不断升高,原因是 :

欧亚板块和印度洋板块碰撞挤压,隆起抬升。

喜马拉雅山脉

科迪勒拉山系形成的原因 :

太平洋板块、南极洲板块和美洲板块碰撞挤压,隆起抬升。

科迪勒拉山系

冰岛形成的原因是 :

美洲板块和欧亚板块的张裂地带。

冰岛

新西兰南、北岛形成的原因是 :

印度洋板块和太平洋板块的消亡边界。

新西兰南、北岛

欧亚板块

太平洋板块

南极洲板块

非洲板块

美洲板块

印度洋板块

说出各个板块的名称

生长边界

消亡边界

地中海

红海

观察地中海与红海板块边界类型,推测未来红海、地中海面积的变化趋势

板块之间的基本关系:

相互碰撞

大洋板块和大陆板块相撞

裂谷

海洋

彼此分离

大陆板块和大陆板块相撞

海沟

岛弧

海岸山脉

褶皱山脉

消亡边界

板块张裂

生长边界

板块运动与宏观地形

02

内力作用与地表形态

Internal force and surface morphology

板块运动与宏观地形

地质构造与地表形态

火山活动与地表形态

地质构造

指地壳运动留下的“痕迹”

断层

褶皱

内力作用与地表形态

地质构造与地表形态

①褶皱

褶曲两种形态:背斜、向斜

在地壳运动产生的强大挤压力作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲。

岩层新老上

背斜中间老两翼新;向斜中间新两翼老

地形上

一般情况下背斜成山,向斜成谷

形态上

背斜岩层向上拱起;向斜岩层向下弯曲

老

新

①~⑦代表地层由老到新

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

背斜

向斜

背斜与向斜

背斜谷和向斜山怎么形成的?

背斜谷

向斜山

背斜

向斜

背斜成谷

向斜成山

背斜成谷原因:

背斜顶部受张力,

岩石破碎,易被

侵蚀成谷

向斜成山原因:

向斜槽部受挤压力,

岩性坚硬,不易被侵

蚀,保留成山

地形倒置

地质构造规律的应用

背斜—— 储油(气)构造

隧道选址

(顶部)采石场

向斜—— 储水构造

打水井

找煤铁

总结:

研究地质构造的意义

地质构造 实践意义 原因或依据

背斜

向斜

断层

石油、天然气埋藏区

岩层封闭,常有储油构造,易于储油、储气

隧道的良好选址

天然拱形,结构稳定,不易储水

顶部地带适宜采石

顶部裂隙发育,岩石破碎

地下水储藏区,常有自流井分布

底部低凹,承受静水压力,易汇集水流

完好的岩层

出现断裂

岩层错位

形成断层

断层:

当地壳运动产生强大的作用力的超过岩石的承受能力时候,岩层就会破裂。岩层发生破裂后,如果两侧的岩层沿破裂面发生明显位移,就形成了断层。在地形上,有些断层常形成平直的陡崖。

地垒

发育成为山岭或高地

华山、泰山、庐山

地堑

形成谷地或低地

吐鲁番盆地、

渭河谷地、汾河谷地

相对上升的岩块

相对下降的岩块

断层地貌 :

华山西峰

峨眉山

吐鲁番盆地

总结:

研究地质构造的意义

地质构造 实践意义 原因或依据

背斜

向斜

断层

石油、天然气埋藏区

岩层封闭,常有储油构造,易于储油、储气

隧道的良好选址

天然拱形,结构稳定,不易储水

顶部地带适宜采石

顶部裂隙发育,岩石破碎

地下水储藏区,常有自流井分布

底部低凹,承受静水压力,易汇集水流

泉水、湖泊分布地,河谷发育

断层线岩石破碎, 岩隙易被蚀为洼地,水流易汇集

道路、桥梁、水库等工程需回避的地方

岩层不稳定,易诱发地壳活动,破坏工程;水库储水易渗漏

02

内力作用与地表形态

Internal force and surface morphology

板块运动与宏观地形

地质构造与地表形态

火山活动与地表形态

什么是火山喷发

火山喷发是地球内部能量强烈释放形式

岩浆喷出地表即为火山喷发

中心式喷发

在地表形成火山锥、火山口等地貌,

如富士山、长白山主峰

中心式喷发

火山活动与地表形态

裂隙式喷发

裂隙式喷发

熔岩物质溢出地表形成宽广的玄武岩高原

如美国哥伦比亚高原 印度西部高原等

火山喷发的类型

活火山:

尚在活动或周期性发生喷发活动的火山

死火山:

史前曾有过喷发,但有史以来一直未活动过

休眠火山:

有史以来曾经喷发过.但长期以来处于相对静止状态的火山

火山的类型——按活动情况分类

富士山、维苏威火山

乞力马扎罗山

长白山天池

熔岩高原

熔岩台地(平顶山)

火口湖

火山地震:

火山运动也可以引起地震,由此产生的地震称为火山地震。

全球火山地震带

环太平洋

火山地震带

地中海-喜马拉雅

火山地震带

大洋海岭地震带

火山和地震都是地球内部能量的剧烈释放,对地表形态和人类生产、生活都具有重大影响,往往会形成严重的自然灾害。

火山对人类的影响:

利: 能让人们了解地球内部;

可以将地下深处的矿物带到地表,如钻石; 可以形成丰富的矿泉水;

可以形成丰富的地热资源;

不断的造出新的岩石,是岩石圈循环的主要动力。

带来许多地球内部信息,熔岩冷却后也能作庄家的肥料;

形成火山矿,如硫磺等,以及火山喷发形成的火山灰是比较肥沃的土壤。

弊: (1)火山喷发形成的岩浆破坏房屋,农田,交通等

(2)火山喷发出来的尘埃会造成大气污染

(3)给人类的生产生活造成危害.

(2015天津)11、某矿物形成于上地幔软流层,后随岩浆活动到达地表。人们在下图所示古火山的岩浆岩及河滩泥沙中均发现了该矿物。使该矿物从上地幔软流层到达河滩泥沙中的地质作用,依次应为

A.岩浆喷发 岩层断裂 风化、侵蚀 搬运、沉积

B.岩浆喷发 岩层断裂 搬运、沉积 风化、侵蚀

C.岩层断裂 岩浆喷发 风化、侵蚀 搬运、沉积

D.岩层断裂 岩浆喷发 搬运、沉积 风化、侵蚀

C

褶皱

断层

背斜

向斜

地垒

地堑

未侵蚀时为山岭

背斜谷

未侵蚀时为凹陷

向斜山

常形成断块山

常形成狭长谷地

地质

构造

六大板块

板块间的关系

欧亚板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块和南极洲板块

相撞

分离

裂谷或大洋中脊

板块理论

海沟、岛弧和海岸山脉或褶皱山系

火山活动

中心式喷发

裂隙式喷发

火山地貌

玄武岩高原

火山口

火山锥

熔岩通道

火山口湖

内力作用

内力作用与地表形态之小结

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin