人民版必修2专题七第二节斯大林模式的社会主义建设道路(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修2专题七第二节斯大林模式的社会主义建设道路(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。

敢问路在何方

——列宁去世后,苏联的路怎么走?1924年,列宁去世。苏维埃的明天怎么办?谁来带领大家完成这段未竟的旅途?斯大林:意为“钢铁般的人”,

他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。

20岁时候,成为一位职业革命家。

1905年,他第一次见到列宁,从此成为了列宁的支持者。

1924年列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。斯大林这个名字足以震撼世界

有人说他是个残暴凶狠的魔鬼

有人说他是个杀人不眨眼的暴君

有人说他是十恶不赦的历史罪人

也有人把他视为天之骄子,

扭转整个世界的历史巨人

他是英勇无畏的,又是冷酷无情的 1953年3月5日,斯大林逝世,享年74岁 英国首相丘吉尔,这个斯大林的合作者也曾是对手,以这样敬畏的口吻评价着斯大林:当他接过俄国时,俄国只是手扶木犁的国家;而当他撒手人寰时,俄国已经拥有了核武器。

——《苏共兴衰的历史轨迹》一、斯大林模式的形成过程

(一)斯大林的工业化之路二 斯大林模式的社会主义建设道路(二)农业全盘集体化(自学)二、斯大林模式的形成(一)标志:

(二)含义:

(三)特征及评价:二 斯大林模式的社会主义建设道路“斯大林模式”(p135课前提示)

含义:指苏联在20世纪20-50年代斯大林执政时期形成的高度集中的政治经济体制,它不是社会主义建设的唯一模式。一、斯大林模式的形成过程:

(一)工业化之路;

1、背景:

1)国内:

1925年,经济恢复;

落后农业国(只能输出农产品、输入机器装备)。

2)国际:面临资本主义包围,形势紧张。

2、目的:

为了加强国防力量以维护民族独立;

为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础。3、方针提出:

1925年联共(布)十四大:社会主义工业化方针

(优先发展重工业)

4、过程(1926年开始):

1)1926-1928年:改建、扩建、新建企业。

2)1928-1932年:一五计划提前完成。

3)1933-1937年:二五计划提前完成。

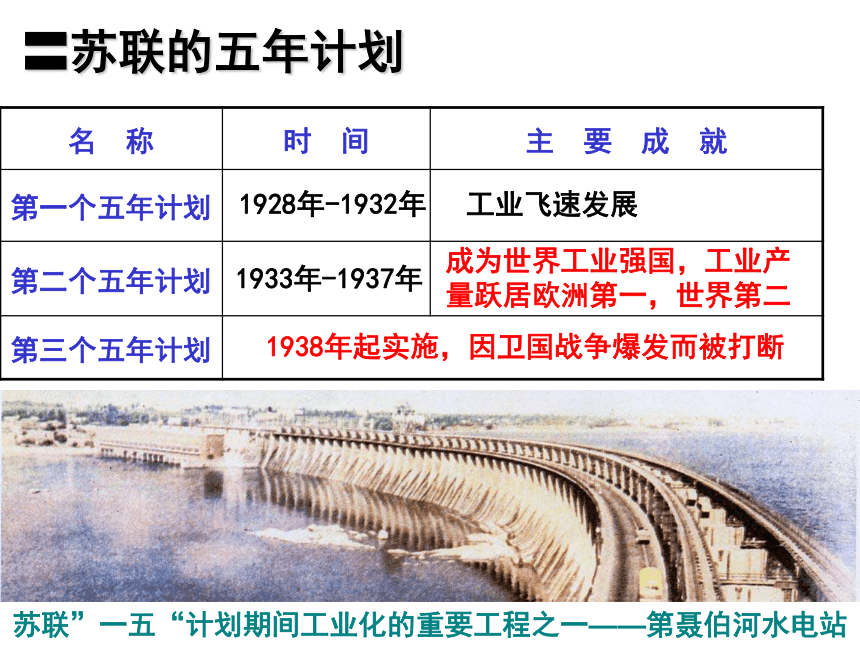

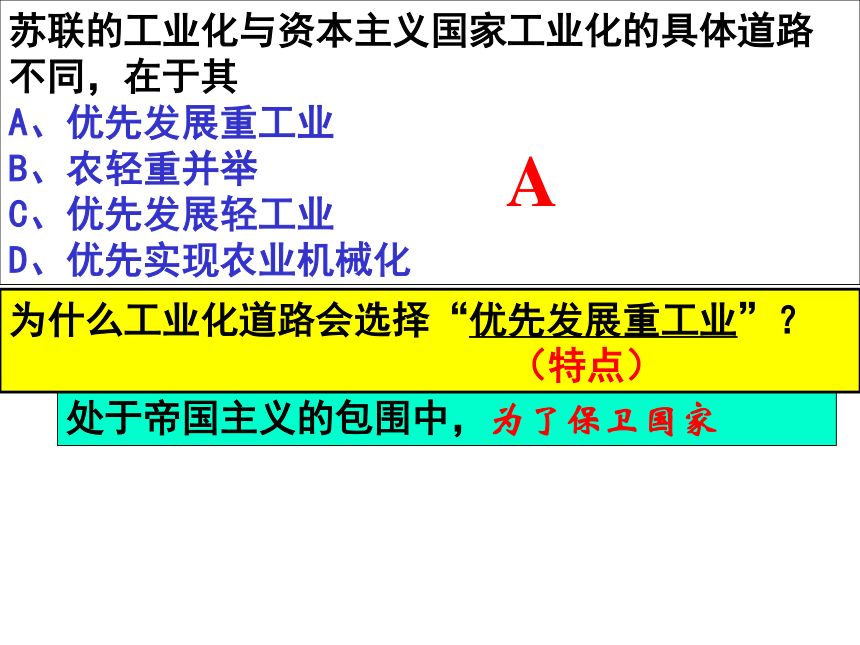

4)1938-:因二战而被打断。苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站〓苏联的五年计划苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站1928年-1932年工业飞速发展1933年-1937年成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断斯大林格勒拖拉机厂明斯克拖拉机厂(成立于1946年)T-34型坦克,作为二战中性能最好的坦克之一,共生产了四万辆PPSH(波波沙)-41冲锋枪,共产六百万枝喀秋莎火箭炮在怒吼苏联的工业化与资本主义国家工业化的具体道路

不同,在于其

A、优先发展重工业

B、农轻重并举

C、优先发展轻工业

D、优先实现农业机械化处于帝国主义的包围中,为了保卫国家为什么工业化道路会选择“优先发展重工业”?

(特点)A材料:斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

道路:先轻工业,后重工业

优点:发展轻工业投资少,周期短,见效快,可以为重工业积累资金资本主义国家的工业化通常都是走怎样的道路?这样做的优点是什么?〓1929年—1933年的资本主义世界经济大危机 思考:此时的苏联与西方世界的对比,从生产关系与生产力关系上说明了什么问题? 社会主义的优越性。说明社会主义制度在解放生产力和发展生产力上的巨大积极作用。一、“斯大林模式”的形成过程

(一)工业化之路1、背景:

2、目的:

3、方针:

4、过程:

5、成就:1)基本实现工业化

2)形成比较齐全的工业体系

3)国民经济结构发生了变化;工业总产值实现了大跨越,到二五计划完成时欧洲第一世界第二。

4)奠定了卫国战争的物质基础弊端:

形成了重工业过重,轻工业过轻,农业落后的不合理的经济结构苏联的工业化为什么取得了巨大成就?苏联政府对重工业的高度重视和巨额投资;

高积累政策;

农民的贡献;

苏联人民的建设热情和奉献精神。(二)农业全盘集体化(自学)2、目的 建设社会主义制度的需要(根本)4、过程:克服粮食收购危机,配合国家工业化建设的顺利进行(直接)1929年底 开始农业全盘集体化,运动掀起高潮1930年 整顿、发展

1932年 富农被作为一个阶级消灭

1937年 农业集体化完成3、方针的提出:1、原因 (1)十月革命后农业落后,任停留在农业个体小生产水平(2)由于工业化高速发展,农业不能适应工业化发展的需要。1927年联共(布)十五大5、影响

①积极:为解决工业化建设急需的粮食、原料、资金创造了有利条件

②消极:农业集体化没有促进农业本身生产力的发展,引起农民不满

开展了对富农的斗争,消灭了富农阶级集体农庄的一组宣传画 农业集体化宣传画在集体农庄务农是我们最大的幸福(宣传画)集体农庄幸福的快乐的少女乌克兰人民正在集体收割庄稼农 民 加 入 集 体 农 庄农民在集体农庄用餐二、斯大林模式的形成(一)标志:

(二)含义:

(三)特征及评价:1936年苏联《苏维埃社会主义共和国宪法》的颁布高度集中的社会主义政治经济体制。(从经济、政治、思想文化等方面去看)——标志着斯大林模式的确立

——标志着社会主义基本制度在苏联的确立(三)特征及评价:高度集中的国家指令性计划模式,排斥市场调节(计划经济);实行单一的公有制;优先发展重工业尤其是军事工业。权力高度集中,党政不分(国家权力集中于党,党中央权力集中于斯大林),忽视民主法制集中人力物力财力解决难题,一度推动生产力发展;

为二战胜利奠定基础农工轻比例失调,压抑了地方和企业的积极性在当时形势下保证党对新生政权的领导,发挥了党在建设中的作用,维系了政局的稳定 许多城市——斯大林格勒、斯大林纳巴德、斯大林诺、斯大林尼里等,工业企业,集体农庄,国营农场,帕米尔峰都以他的名字命名。

在所有的角落和十字路口,在合适和不合适的地方都可以看到斯大林的半身雕像和画像。 1934年1月召开党的十七次代表大会,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。参加十七次代表大会的1966人中被捕、被杀的有1108人,大会选出的139名中央委员有近80人被捕、被杀。在军队中,大约有2万名军官遭到清洗, 1938年,红军师以上的军官中,只有39%的人是原任的。全军5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中,无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被清洗阶级斗争扩大化——大清洗运动(1935—1938)同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1939年,大清洗运动才逐渐平息。 各州、市都进行类似的清洗,把一切敢于揭露特权和官僚主义,提出不同意见的人视为政敌加以逮捕或消灭肉体。

1936—1939年,苏联约有400多万人遭逮捕和判刑。在斯大林时代有2000多万人遭到杀戮,这个骇人听闻的数字已占当时苏联人口近1/9。(三)特征及评价:高度集中的国家指令性计划模式,排斥市场调节(计划经济);实行单一的公有制;优先发展重工业尤其是军事工业。权力高度集中,党政不分(国家权力集中于党,党中央权力集中于斯大林),忽视民主法制高度集中,用行政手段来管理思想及学术上的问题一度推动生产力发展;为二战胜利奠定基础农工轻比例失调,地方压抑在当时形势下保证党对新生政权的领导,发挥…维系了政局的稳定个人崇拜

民主法制破坏 诗人写诗献给斯大林:“斯大林!春天的太阳——这是你!你瞧一下,犹如洒下温暖的阳光,田野上麦穗串串,鲜花盛开,心搏得更欢,血变得更热。”

列兹根人的民间诗人苏莱曼·斯塔利斯基在自己的诗作中称斯大林是“不可战胜者”、“幸福的缔造者”、“全世界的建筑师”,并断言“整个地球都听从”他。

作曲家其中一首有这样的词:“在苏维埃大地上,黑夜不会由黑暗来代替,太阳——斯大林在它上空照耀着。”(三)特征及评价:高度集中的国家指令性计划模式,排斥市场调节(计划经济);实行单一的公有制;优先发展重工业尤其是军事工业。权力高度集中,党政不分(国家权力集中于党,党中央权力集中于斯大林),忽视民主法制高度集中,用行政手段来管理思想及学术上的问题一度推动生产力发展;为二战胜利奠定基础农工轻比例失调,地方压抑在当时形势下保证党对新生政权的领导,发挥…维系了政局的稳定个人崇拜

民主法制破坏压制学术思想的创造性能统一全国人民的意志4、总结斯大林模式的评价

积极:

国家工业化迅速实现,成为工业强国; 为反法西斯战争的胜利奠定物质基础;国民文化素质得到了提高。

消极:

经济上国民经济比例严重失调;高度集中的计划经济体制造成 经济效益低下;牺牲农民利益,造成农业生产长期停滞不前;

政 治上高度集权、专权,缺少监督;干部职务终身制;个人崇拜 盛行;

文化上压制学术思想的创造性。

5、斯大林模式形成的历史背景

(1)国际形势:

(2)经济形势:

(3)政治形势:

(4)个人因素:

处于资本主义国家的包围和战争威胁之中生产力水平相对落后苏联成立;

斯大林巩固领导地位,缺乏民主传统斯大林的个人性格、个人崇拜和个人专断从苏联斯大林模式的形成过程来看,从斯大林模式和中国特色的社会主义模式的发展历程对比来看,我们应该从中吸取哪些深刻的教训?

1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展。

2)要从本国国情出发,保证国民经济比例平衡发展,使经济稳步健康地发展。

3)要注意健全和完善社会主义民主和法制建设。

敢问路在何方

——列宁去世后,苏联的路怎么走?1924年,列宁去世。苏维埃的明天怎么办?谁来带领大家完成这段未竟的旅途?斯大林:意为“钢铁般的人”,

他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。

20岁时候,成为一位职业革命家。

1905年,他第一次见到列宁,从此成为了列宁的支持者。

1924年列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。斯大林这个名字足以震撼世界

有人说他是个残暴凶狠的魔鬼

有人说他是个杀人不眨眼的暴君

有人说他是十恶不赦的历史罪人

也有人把他视为天之骄子,

扭转整个世界的历史巨人

他是英勇无畏的,又是冷酷无情的 1953年3月5日,斯大林逝世,享年74岁 英国首相丘吉尔,这个斯大林的合作者也曾是对手,以这样敬畏的口吻评价着斯大林:当他接过俄国时,俄国只是手扶木犁的国家;而当他撒手人寰时,俄国已经拥有了核武器。

——《苏共兴衰的历史轨迹》一、斯大林模式的形成过程

(一)斯大林的工业化之路二 斯大林模式的社会主义建设道路(二)农业全盘集体化(自学)二、斯大林模式的形成(一)标志:

(二)含义:

(三)特征及评价:二 斯大林模式的社会主义建设道路“斯大林模式”(p135课前提示)

含义:指苏联在20世纪20-50年代斯大林执政时期形成的高度集中的政治经济体制,它不是社会主义建设的唯一模式。一、斯大林模式的形成过程:

(一)工业化之路;

1、背景:

1)国内:

1925年,经济恢复;

落后农业国(只能输出农产品、输入机器装备)。

2)国际:面临资本主义包围,形势紧张。

2、目的:

为了加强国防力量以维护民族独立;

为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础。3、方针提出:

1925年联共(布)十四大:社会主义工业化方针

(优先发展重工业)

4、过程(1926年开始):

1)1926-1928年:改建、扩建、新建企业。

2)1928-1932年:一五计划提前完成。

3)1933-1937年:二五计划提前完成。

4)1938-:因二战而被打断。苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站〓苏联的五年计划苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站1928年-1932年工业飞速发展1933年-1937年成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断斯大林格勒拖拉机厂明斯克拖拉机厂(成立于1946年)T-34型坦克,作为二战中性能最好的坦克之一,共生产了四万辆PPSH(波波沙)-41冲锋枪,共产六百万枝喀秋莎火箭炮在怒吼苏联的工业化与资本主义国家工业化的具体道路

不同,在于其

A、优先发展重工业

B、农轻重并举

C、优先发展轻工业

D、优先实现农业机械化处于帝国主义的包围中,为了保卫国家为什么工业化道路会选择“优先发展重工业”?

(特点)A材料:斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

道路:先轻工业,后重工业

优点:发展轻工业投资少,周期短,见效快,可以为重工业积累资金资本主义国家的工业化通常都是走怎样的道路?这样做的优点是什么?〓1929年—1933年的资本主义世界经济大危机 思考:此时的苏联与西方世界的对比,从生产关系与生产力关系上说明了什么问题? 社会主义的优越性。说明社会主义制度在解放生产力和发展生产力上的巨大积极作用。一、“斯大林模式”的形成过程

(一)工业化之路1、背景:

2、目的:

3、方针:

4、过程:

5、成就:1)基本实现工业化

2)形成比较齐全的工业体系

3)国民经济结构发生了变化;工业总产值实现了大跨越,到二五计划完成时欧洲第一世界第二。

4)奠定了卫国战争的物质基础弊端:

形成了重工业过重,轻工业过轻,农业落后的不合理的经济结构苏联的工业化为什么取得了巨大成就?苏联政府对重工业的高度重视和巨额投资;

高积累政策;

农民的贡献;

苏联人民的建设热情和奉献精神。(二)农业全盘集体化(自学)2、目的 建设社会主义制度的需要(根本)4、过程:克服粮食收购危机,配合国家工业化建设的顺利进行(直接)1929年底 开始农业全盘集体化,运动掀起高潮1930年 整顿、发展

1932年 富农被作为一个阶级消灭

1937年 农业集体化完成3、方针的提出:1、原因 (1)十月革命后农业落后,任停留在农业个体小生产水平(2)由于工业化高速发展,农业不能适应工业化发展的需要。1927年联共(布)十五大5、影响

①积极:为解决工业化建设急需的粮食、原料、资金创造了有利条件

②消极:农业集体化没有促进农业本身生产力的发展,引起农民不满

开展了对富农的斗争,消灭了富农阶级集体农庄的一组宣传画 农业集体化宣传画在集体农庄务农是我们最大的幸福(宣传画)集体农庄幸福的快乐的少女乌克兰人民正在集体收割庄稼农 民 加 入 集 体 农 庄农民在集体农庄用餐二、斯大林模式的形成(一)标志:

(二)含义:

(三)特征及评价:1936年苏联《苏维埃社会主义共和国宪法》的颁布高度集中的社会主义政治经济体制。(从经济、政治、思想文化等方面去看)——标志着斯大林模式的确立

——标志着社会主义基本制度在苏联的确立(三)特征及评价:高度集中的国家指令性计划模式,排斥市场调节(计划经济);实行单一的公有制;优先发展重工业尤其是军事工业。权力高度集中,党政不分(国家权力集中于党,党中央权力集中于斯大林),忽视民主法制集中人力物力财力解决难题,一度推动生产力发展;

为二战胜利奠定基础农工轻比例失调,压抑了地方和企业的积极性在当时形势下保证党对新生政权的领导,发挥了党在建设中的作用,维系了政局的稳定 许多城市——斯大林格勒、斯大林纳巴德、斯大林诺、斯大林尼里等,工业企业,集体农庄,国营农场,帕米尔峰都以他的名字命名。

在所有的角落和十字路口,在合适和不合适的地方都可以看到斯大林的半身雕像和画像。 1934年1月召开党的十七次代表大会,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。参加十七次代表大会的1966人中被捕、被杀的有1108人,大会选出的139名中央委员有近80人被捕、被杀。在军队中,大约有2万名军官遭到清洗, 1938年,红军师以上的军官中,只有39%的人是原任的。全军5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中,无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被清洗阶级斗争扩大化——大清洗运动(1935—1938)同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1939年,大清洗运动才逐渐平息。 各州、市都进行类似的清洗,把一切敢于揭露特权和官僚主义,提出不同意见的人视为政敌加以逮捕或消灭肉体。

1936—1939年,苏联约有400多万人遭逮捕和判刑。在斯大林时代有2000多万人遭到杀戮,这个骇人听闻的数字已占当时苏联人口近1/9。(三)特征及评价:高度集中的国家指令性计划模式,排斥市场调节(计划经济);实行单一的公有制;优先发展重工业尤其是军事工业。权力高度集中,党政不分(国家权力集中于党,党中央权力集中于斯大林),忽视民主法制高度集中,用行政手段来管理思想及学术上的问题一度推动生产力发展;为二战胜利奠定基础农工轻比例失调,地方压抑在当时形势下保证党对新生政权的领导,发挥…维系了政局的稳定个人崇拜

民主法制破坏 诗人写诗献给斯大林:“斯大林!春天的太阳——这是你!你瞧一下,犹如洒下温暖的阳光,田野上麦穗串串,鲜花盛开,心搏得更欢,血变得更热。”

列兹根人的民间诗人苏莱曼·斯塔利斯基在自己的诗作中称斯大林是“不可战胜者”、“幸福的缔造者”、“全世界的建筑师”,并断言“整个地球都听从”他。

作曲家其中一首有这样的词:“在苏维埃大地上,黑夜不会由黑暗来代替,太阳——斯大林在它上空照耀着。”(三)特征及评价:高度集中的国家指令性计划模式,排斥市场调节(计划经济);实行单一的公有制;优先发展重工业尤其是军事工业。权力高度集中,党政不分(国家权力集中于党,党中央权力集中于斯大林),忽视民主法制高度集中,用行政手段来管理思想及学术上的问题一度推动生产力发展;为二战胜利奠定基础农工轻比例失调,地方压抑在当时形势下保证党对新生政权的领导,发挥…维系了政局的稳定个人崇拜

民主法制破坏压制学术思想的创造性能统一全国人民的意志4、总结斯大林模式的评价

积极:

国家工业化迅速实现,成为工业强国; 为反法西斯战争的胜利奠定物质基础;国民文化素质得到了提高。

消极:

经济上国民经济比例严重失调;高度集中的计划经济体制造成 经济效益低下;牺牲农民利益,造成农业生产长期停滞不前;

政 治上高度集权、专权,缺少监督;干部职务终身制;个人崇拜 盛行;

文化上压制学术思想的创造性。

5、斯大林模式形成的历史背景

(1)国际形势:

(2)经济形势:

(3)政治形势:

(4)个人因素:

处于资本主义国家的包围和战争威胁之中生产力水平相对落后苏联成立;

斯大林巩固领导地位,缺乏民主传统斯大林的个人性格、个人崇拜和个人专断从苏联斯大林模式的形成过程来看,从斯大林模式和中国特色的社会主义模式的发展历程对比来看,我们应该从中吸取哪些深刻的教训?

1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展。

2)要从本国国情出发,保证国民经济比例平衡发展,使经济稳步健康地发展。

3)要注意健全和完善社会主义民主和法制建设。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航