部编六年级上册语文 第二单元整体介绍及分课型备课课件(共159张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编六年级上册语文 第二单元整体介绍及分课型备课课件(共159张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 48.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-19 12:06:46 | ||

图片预览

文档简介

(共159张PPT)

统编小学语文六年级上册

第二单元整体介绍及分课型备课

教材分析

教学目标

教学整合

教学建议

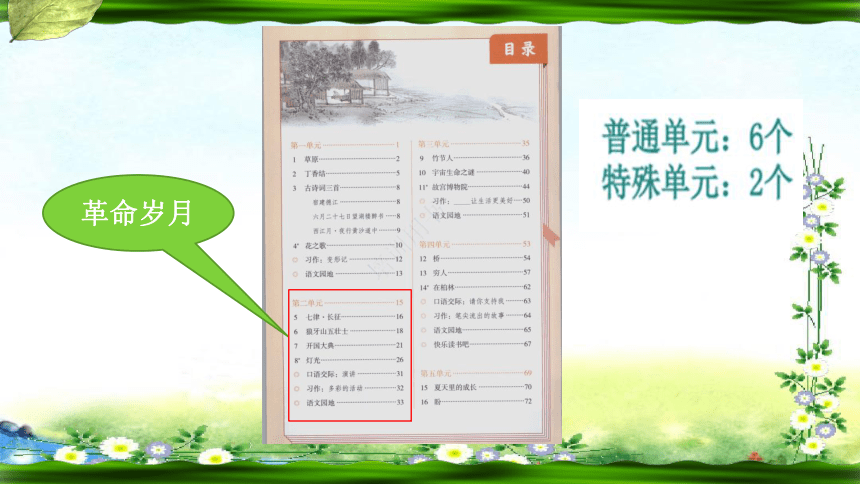

革命岁月

导

语

革命岁月

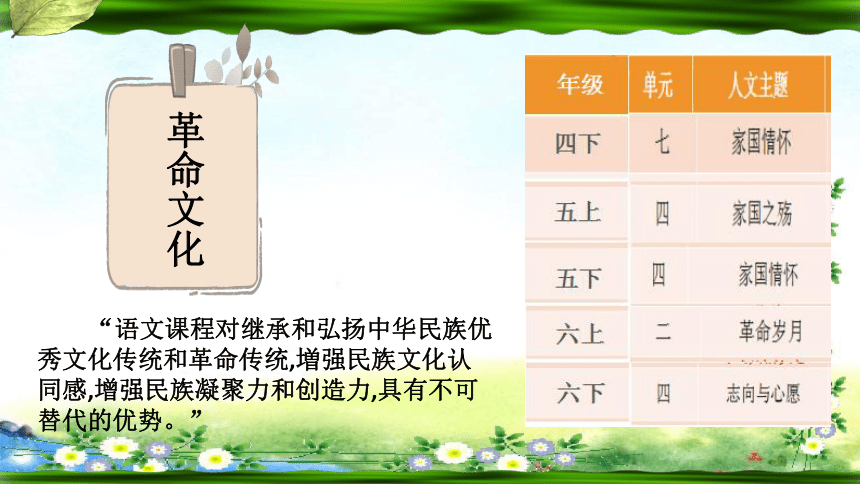

革命文化

“语文课程对继承和弘扬中华民族优秀文化传统和革命传统,増强民族文化认同感,增强民族凝聚力和创造力,具有不可替代的优势。”

导

语

页

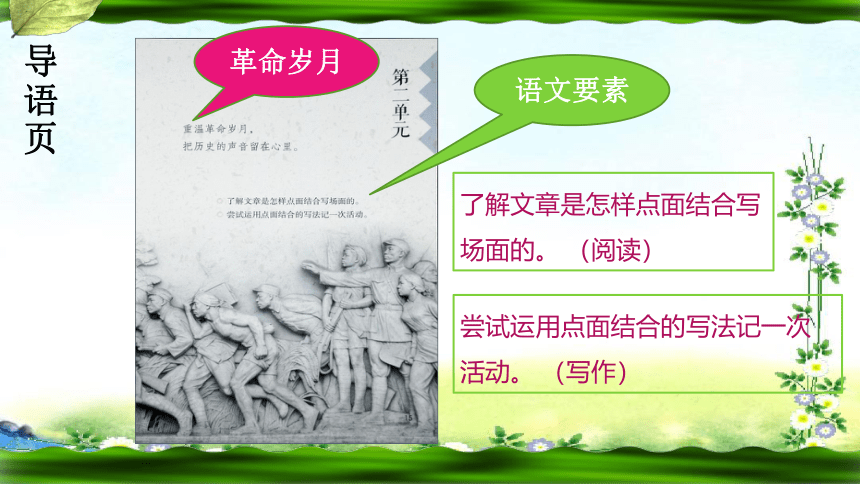

革命岁月

语文要素

尝试运用点面结合的写法记一次活动。 (写作)

了解文章是怎样点面结合写场面的。 (阅读)

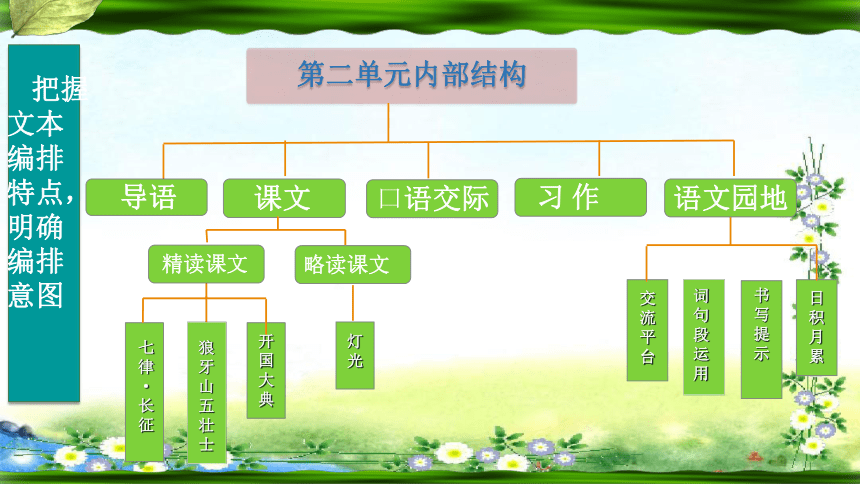

第二单元内部结构

导语

课文

口语交际

习 作

交流平台

书写提示

词句段运用

日积月累

七律·长征

狼牙山五壮士

开国大典

灯光

精读课文

略读课文

语文园地

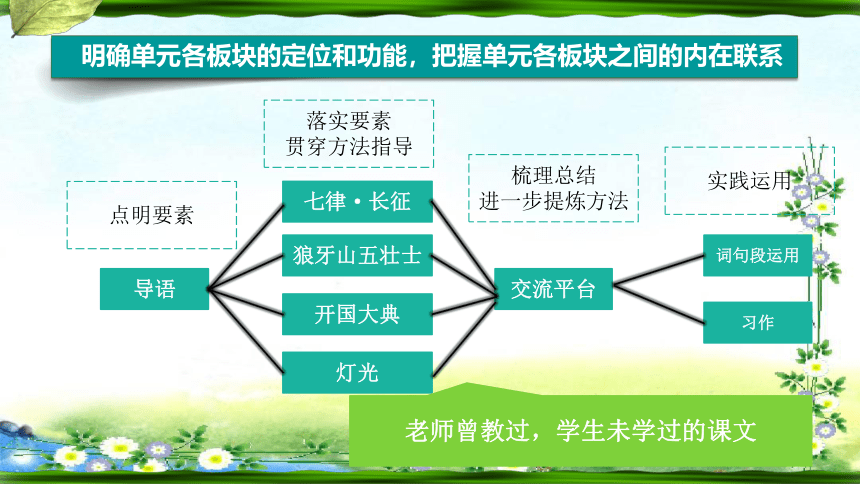

把握文本编排特点,明确编排意图

导语

开国大典

交流平台

词句段运用

七律·长征

灯光

习作

点明要素

落实要素

贯穿方法指导

梳理总结

进一步提炼方法

实践运用

狼牙山五壮士

明确单元各板块的定位和功能,把握单元各板块之间的内在联系

老师曾教过,学生未学过的课文

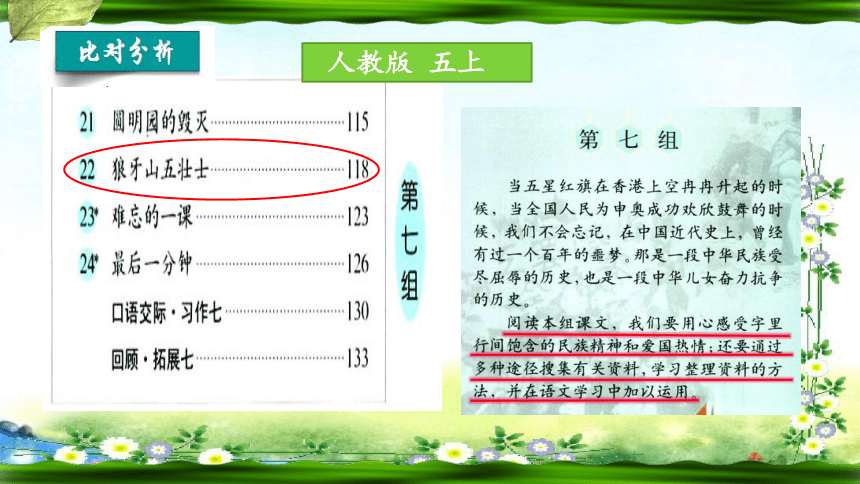

人教版 五上下

统编版 六上下

人教版 五上

统编版 六上

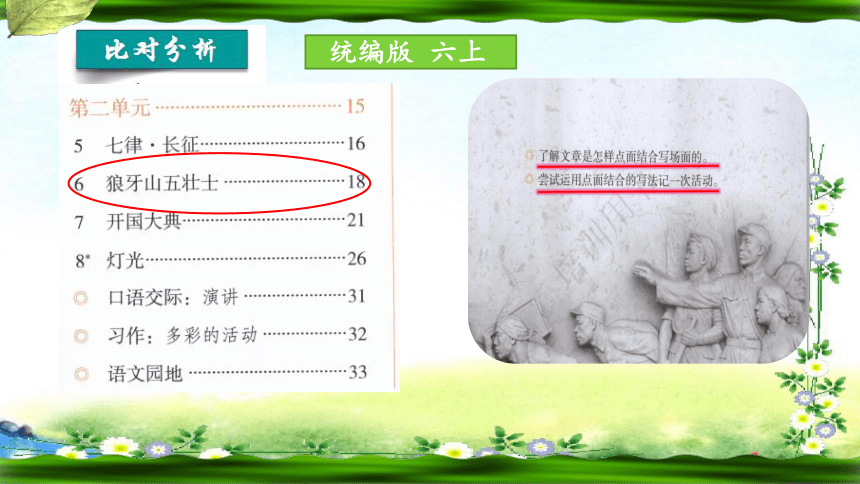

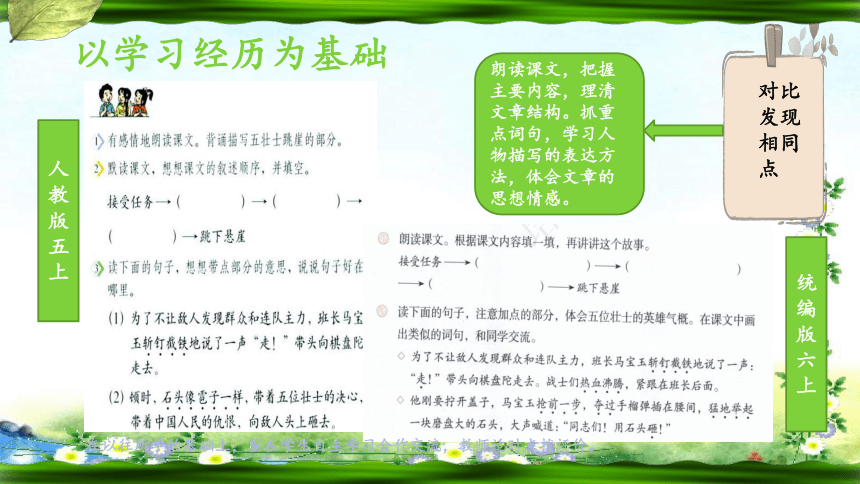

朗读课文,把握主要内容,理清文章结构。抓重点词句,学习人物描写的表达方法,体会文章的思想情感。

对比

发现

相同

点

在以往所学的基础上,重在学生自主学习合作交流,教师适时点拨评价。

以学习经历为基础

TEXT HERE

直奔本单元的语文要素

以学习经历为基础,直奔语文要素。

聚焦要点深入探究

5

调整原有教学设计,凸显语文要素。

人教版 五上下

统编版 六上下

统编版 六上下

革命岁月 (从思想内容入手)

走近毛泽东

(从人物角度入手)

人教版 五上下

单元 人文主题 单元语文要素

七 不忘国耻振兴中华 领悟描写人物的基本方法。

年级

五上

二 革命岁月 了解文章是怎样点面结合写场面的”

“尝试运用点面结合的写法记一次活动”

六上

《开国大典》

课后题

从朗读入手,了解课文内容,理清文章顺序。

从重点句段中来进一步

深刻体会文本内涵,体

会表达的情感。

领悟描写人物的基本方法。

人教版 五上下

积累运用

导语

课后题

从默读入手,了解描写的场面,理清文章顺序。

从重点句段中来进一步

深刻体会文本内涵,体

会表达的情感。

(添加了作批注

的阅读方法训练,)

通过聚焦一个场面的描写,进一步引导学生学习点面结合写场面的写作方法。

四上六单元“童年生活”语文要素学习用批注的方法阅读。

落实本单元语文要素的同时注重了前后单元语训点的衔接

统编版 六上下

1.认识5个生字,会写14个生字。能正确读写“典礼、委员、协商、外宾、诞生、电钮、瞻仰、飘拂、汇集、庄严、宣告、欢呼”等词语。

2.有感情地朗读课文,理解课文内容,感受毛泽东等伟人风采,体会中国人民为新中国的诞生而激动、自豪的思想感情。

3.学习场面描写的方法。

人教版五上

统编版六上

1.正确读写“寇”等15个字和“协商”等20个词语,并联系上下文理解词义。

2.默读课文,了解课文内容,梳理课文条理,了解课文写了哪几个场面;了解开国大典的过程。感受开国大典庄严、隆重和热烈的气氛,感受新中国诞生的激动、自豪之情。

3.读读写阅兵式的部分,说说课文是怎样描写这个场面的,进一步认识点面结合写场面的方法,了解其表达效果。

调整后的教学,更能

凸显单元语文要素

人教版 五上

走近毛泽东

统编版 六上下

革命岁月

人教版 五上

统编版 六上

1.从读入手,引领学生朗读背诵课文的同时,感知古诗内容,积累语言。

2.聚焦重点诗句,深入探究理解诗句的含义,体会红军的英雄气概和乐观主义精神。

拓展阅读

对与课文有关内容的补充说明

了解文章主要内容,理清课文的表达顺序,体会作者表达的思想感情。

人教版 六下下

“阅读链接”的三篇短文,了解它们的内容,能通过文中的细节描写和场景描写的内容体会蕴含的感情;进一步了解点面结合的写法和表达效果。

了解课文内容,能了解文中

关于灯光和火光的场景描写

之间的联系,以及它们与课

文题目的联系。理清课文的

表达顺序,体会作者表达的

思想感情,

调整后的教学,更能

凸显单元语文要素

(

统编版 六下下

“阅读与表达并重”是统编小学语文教材的重要理念,在重视培养阅读能力的同时,引导语文教学关注表达,促进学生语言运用能力的提高。

本单元教材按照读写分编,兼顾读写结合,读与表达并重、同步推进的思路编排,体现“阅读铺路,由读到写”的编排原则。本单元教材“从阅读学表达体系”的思路编排为:

这一读写结合体系的编排体现了“阅读铺路,由读到写”的编排原则,引导学生从阅读学表达,促进读说写结合实践运用。

把握读写结合体系,从阅读学表达

唤起阅读经验,引导学生构思,

注重方法引领,落实习作语训点。

培养修改习惯,形成自主意识

加强过程指导,避免畏难情绪

通过举例,以问题的形式唤起学

生对生活的回忆与体验, 进而提

出写作任务“写一次活动”

统编教材的“表达体系”,不仅仅是上面提到的读写结合的书面表达,还包括口语交际。作为一个单独板块编排,突出了“交际”的功能,更重视交际能力和交际习惯的养成。大多由情境图、对话框和小贴士三部分构成,

本单元的口语交际安排的是功能性的话题演讲,通过引导学生选择合适的材料说明观点,培养说理能力,提高演讲水平。

依托口语交际,培养表达能力

演讲

通过泡泡对话框提示,唤起学生

对生活的回忆体验,提出交际任务。

提供几个演讲话题,唤起起学生的

生活体验,打开学生选择话题的思

路。创设情境,营造“在场”的氛

围,激发学生演讲的热情。

列出几项要点,是提示学生如何

写好演讲稿,

小贴士列出的几项要点提示明确本次口语交际活

动的目标和要求,借助提示,指导学生实践演练,

围绕交际目标进行自评、互评,提高学生表达的

能力。

依托口语交际,培养表达能力

借助园地实践,提升语文素养

结合前面的课文的学习对

点面结合写场面的学习方法进行梳理总结,进一步认识点面结合的写法及好处。

学生的阅读与写作体验,引导学生在合作交流中进行思维的碰撞,真正清楚这种写法的关键点,在实践练习中受到方法的启示,体会运用这种写法的好处。以加深学生对本单元语文要素的把握与运用。

发现语言现象 感受语言规律 梳理总结方法

通过具体的例子,认识反复及其表达效果。了解这一种语言现象,了解运用相同句式写句子的方法;体会到“相同句式”在写作中的运用的表达效果,同时在积累的基础上,激发学生自主运用的兴趣。

段落

从阅读学表达

促进读写结合

建立与生活经验的紧密联系,在情境中运用所学,学会用用多种方式进行语言描写。

通过具体的例子,了解写人物说话时可以不用“说”来表达。学习用多种不同方式表示“说”的表达方法,并仿照写一写

既让学生学习书法创作的要求与规则,又要培养学生的审美能力,练评结合,让学生在观察讨论实践中不断提高书写水平评价能力。

关

注

提

示

语

活用方法

读悟结合

理解意思

指导朗读

注重积累

实践运用

单元教学目标

(一)识字写字

1.会写写字表中的30个生字,词语表中40个词语。

2.能正确读写“远征、万水千山、日寇、奋战、险要、协商、汇集、预定、爆发”等词语。

3.写字姿势正确,行款整齐,力求美观,有一定速度,有良好的书写习惯。

(二)阅读

1.正确、流利、有感情地朗读课文,了解课文内容,理清课文的表达顺序。

2.能联系上下文和自己的积累正确理解“围歼、倚着、憧憬、璀璨、黑魆魆、千钧一发”等词语的意思,体会其表达效果。

3.感受革命志士的崇高品质和伟大精神,体会中国人民为中华人民共和国的诞生而激动、自豪的感情。

4.从课文的叙述中领悟写人记事的表达方法,提高表达能力。

5.了解文章是怎样点面结合写场面的,体会这样写的好处,学习点面结合的写法。

单元教学目标

(三)习作

1.把活动过程写清楚,把印象深刻的部分作为重点来写。

2.写活动的场面时尝试运用点面结合的写法,既要关注整个场景,也要注意同学的表现,写一写他们的语言动作神态。

3.写出活动过程中的体会,写出自己当时的心情或感受。

(四)口语交际

1.能围绕一个话题确立鲜明的观点。

2.能选择合适的材料说明观点,要有感染力。

3.在演讲中自然流畅、清楚明白、感情真挚地表达自己的观点、看法和感情。

4.演讲时语气、语调要适当,姿态大方;利用停顿、重复或辅以动作强调要点,增强表现力。

统编教材六年级上册第二单元

单元内容教学设计

部编教材六年级上册第二单元

精读引领课《七律·长征》

1.能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文,并学习生字,积累词语。

2.借助多媒体课件等资源,创设情境,引领学生自主探究,互动交流,在读中理解,读中感悟。

3.体会红军大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

教学目标:

整合内容:

《菩萨蛮·大柏地》 《和毛主席长征诗》

初读交流,以学定教

一、出示长征路线图,激发学习兴趣

二、揭题导入,了解七律

1.交流对毛泽东的了解

2.了解七律。

3.关于长征,大家课前都做了预习,谁来说说。

重点品读,随文得法

读古诗

七律 长征

红军/不怕/远征难,万水/千山/只等闲。

五岭/逶迤/腾/细浪,乌蒙/磅礴/走泥丸。

金沙/水拍/云崖暖,大渡/桥横/铁索寒。

更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽/开颜。

自读要求

(1)要求读准字音,读通句子,朗读的时候要体现和谐的韵律与鲜明的节奏感。

(2)通过借助工具书或联系上下文的方法理解词语。

(3)借助注释和插图,想想这首诗的大意是什么。

明诗意:

1.出示句子

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

①你从哪些词语中读懂了红军长征艰难?

②你能读出长征的遥远与艰难吗?

③那你又从哪里读懂了红军战士不怕难呢?

2.理解“远征、难、万水千山、等闲”意思的理解。

3.连词成句说说这一联诗句的意思。

归纳学习方法:

读诗句→解词语→说句意

学习提示:

①请同学们仔细地读读这首诗后边的六句话,用“——”划出描写

长征艰难的词语或句子,再用“﹏﹏”划出描写红军战士不怕难词

语或句子,细细体会。

②学生自由读、想象诗描写的画面。表达了怎样的情感?

③小组交流,全班交流。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸

1.看图感知艰难。

(1)在长征途中,红军得面对万水千山的险阻。看,这五岭山脉和乌蒙

山是什么样的呢?诗中用什么词语来形容的呢?

(2)红军在翻越这些山的时候会遇到什么困难呢?

2.对比体会无畏。

(1)那“细浪”“泥丸”是什么样的呢?

(2)这逶迤的五岭连绵千余里呀!为什么在红军眼里像是“起伏的微波

细浪”?磅礴的乌蒙山多么高呀,为什么在红军眼里像是“滚动的小小泥丸”呢?

3.指导朗读,读出不怕难。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒

1.谈印象。默读第三联,说说金沙江和大渡河给你留下怎样的印象。

2.听讲解感受暖

(1)出示金沙江险峻的资料,体会暖表达的情感。

(2)指导朗读,读出暖之欢快。

3.看片段体会寒

(1)播放《飞夺泸定桥》电影片段,看了这段片段,你有什么感受?

(2)诗中哪个字高度概括了当时的场面?(寒)

(3)读出“寒”之悲壮。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜

1.聚焦“喜”。自由读诗句,哪个字眼吸引了你的目光?

2.理解“喜”。

(1)喜从何来?

(2)翻越岷山对红军战士们来说真的不算什么吗?

3.读出“喜”。

拓展阅读,实现整合

拓展阅读《菩萨蛮﹒大柏地》《和毛主席长征诗》

1.想象诗中描绘的画面。并试着说说诗句的意思。

2.《菩萨蛮﹒大柏地》哪部分写景,表达了诗人的什么情怀?

3.《和毛主席长征诗》中是围绕哪句话来写的?这样写有什么好处?

4.背诵、积累诗词。

巩固延伸,学以致用

1.搜集关于毛泽东的其他诗词

2.推荐阅读主题丛书《刑场上的婚礼》《八百壮士守四行》

部编教材六年级上册第二单元

精读引领课《狼牙山五壮士》

教材分析:

《狼牙山五壮士》这篇课文记叙了抗日战争时期,我八路军某部七连六班的五个战士,为了掩护群众和部队转移,诱敌上山,勇猛歼敌,最后把敌人引上狼牙山顶峰,自己英勇跳崖的故事,表现了他们为祖国、为人民勇于牺牲的革命精神和英雄气概。

双线结构一览表(六年级上册)

单元 人文主题 语文要素

一 触摸自然 阅读时能从所读的内容想开去。

二 革命岁月 了解文章是怎样点面结合写场面的。

三 阅读策略单元: 有目的地阅读 根据不同的阅读目的,选择恰当的阅读方法。

四 小说 读小说,关注情节、环境,感受人物形象。

五 习作单元: 围绕中心意思写 体会文章是怎样围绕中心意思来写的。

六 保护环境 抓住关键句,把握文章的主要观点。

七 艺术之美 借助语言文字展开想象,体会艺术之美。

八 走近鲁迅 借助相关资料,理解课文主要_。< A

教学目标 :

1.有感情地朗读课文。以小标题的形式梳理课文内容,并会讲这个故事。

2.抓重点词句,体会五壮士的英雄气概和爱国主义精神。

3.学习关注人物群体,也关注每一位战士的写法,了解文章是怎样点面结合写场面的。

语言文字训练点:

1.抓重点词句,体会五壮士的英雄气概和爱国主义精神。

2.了解文章是怎样点面结合写场面的。

整合内容 :

《八百壮士守四行》

教学流程:

1、初读交流,以学定教。

2、重点品读,随文得法。

3、拓展阅读,实现整合。

4、巩固延伸,学以致用。

一、初读交流,以学定教

(一)激发兴趣,导入新课 。

1.观看电影资料《狼牙山五壮士》“英勇跳崖”片段。

2.学生简单谈感受,教师小结,导入。

在抗日战争年代,为了抗击日本帝国主义的侵略,中国人民进行了艰苦卓绝的八年抗战。八年中,中国大地上发生了无数可歌可泣的英雄故事,涌现了千千万万个民族英雄。今天,我们要学习的第6课《狼牙山五壮士》,就是发生在河北省保定地区狼牙山区的一个真实故事。

3.板书课题,齐读课题。

(二)初读课文,整体感知

学生读后交流

课件出示:

接受任务----(诱敌上山)----(引上绝路)----(顶峰歼敌)----英勇跳崖

说说你是怎么概括出来的?(引导学生抓住关键语句概括小标题)

二、重点品读,随文得法:

(一) 出示课后练习第三题

1. 读第二自然段,边读边画出课文中是怎样描写五位战士的?

2.再读一读,你发现了什么?

(引导学生明白对每个人都有描写叫点的描写)

3.你还发现本段中有什么描写?

(引导学生明白对五个人整体的描写叫面的描写)

4.教师读面,学生读点,体会这种点面结合的写法有什么好处?

(面) 为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。(点) 班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。

过渡:五位战士胜利完成了掩护任务,准备转移,接下来他们又是怎么做的?

(二)读第三自然段,看这一部分怎样描写五位战士的?

1.出示:

为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。

2.“斩钉截铁”是什么意思?透过这样的词你感受到什么?你能读出那种感觉来吗?

3.“热血沸腾”又是什么意思?透过这个词你仿佛看到了我们战士怎样的表现?

思考:

第三自然段与第二自然段在描写人物上有何不同?(引导明确第三自然段对班长进行了重点描写)为什么?(因为他是英雄团体的主角、核心,也就是要突出主角重点写)文中还有类似的句子吗?找一找和同学交流交流。

交流示例:

他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块磨盘大的石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”

班长马宝玉激动地说:“同志们,我们的任务胜利完成了!”说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷。

①从这两句话中你体会到什么?你抓住了哪几个关键词体会到的?

②配上动作,读读这两句话。

(三)感受英雄气概

1.读了前三个自然段,作者一直称呼五位战士,从第四自然段开始,作者称他们为壮士,现在你能明白为什么了吗?

2.请再读读课文最后一部分,读出五壮士的壮烈豪迈。

三、拓展阅读,实现整合

阅读《八百壮士守四行》一文 ,讨论交流:

1. 文章描写了数万名群众向壮士们致敬的场面,画出相关的句子,说说给你留下了什么印象?

2.作者在这个场面中着重刻画了谁?这种点面结合的写法有什么好处?

四、巩固延伸,学以致用

1. 课文中的五壮士是真正的英雄,搜集有关抗战英雄:如董存瑞、黄继光、吉鸿昌、杨靖宇等人的英雄事迹。读一读,重温革命岁月,感受英雄气概。

2. 阅读《长安街——狂欢奔腾的河》《看戏》 。

部编教材六年级上册第二单元

精读引领课《开国大典》

教材分析:

《开国大典》记叙了1949年10月1日在首都北京举行开国大典的盛况,表达了中国人民对中华人民共和国成立的无比自豪、激动的感情,展现了中华人民共和国的缔造者们特别是毛泽东的领袖风采。课文按照开国大典进行的顺序展开叙述,突出了场面描写。全文段落之间过渡自然,层次清楚,结构严谨,中心突出。

《开国大典》这篇文章篇幅较长,要在课内将这么多容量的信息面面俱到地加以逐一讲解的话,恐怕是无法完成的。因此,可以从课文的重难点入手,突出重点,突破难点,长文短教。另外,教学时要利用影像资料创设情境、引导想象、体会心情、激发感情,去感受开国大典庄严、隆重和热烈的气氛,体会人民群众激动、兴奋的心情以及对党和国家的热爱之情。

教学目标 :

1.能按事情发展的顺序,理清课文的脉络。

2.体会课文场面描写的方法。

3.感受开国大典庄严、隆重和热烈的气氛,感受新中国诞生的激动、自豪之情。

语言文字训练点:

1.能按事情发展的顺序,理清课文的脉络。

2.体会课文场面描写的方法。

教学流程:

一、初读交流,以学定教。

二、重点品读,随文得法。

三、拓展阅读,实现整合。

四、巩固延伸,学以致用。

整合内容 :

《长安街——狂欢奔腾的河》

一、初读交流,以学定教

(一)导入新课,激发兴趣。

1.播放“开国大典”的一段视频。

2.导入题目,板书:开国大典

3. 探究课题。

(1)谁能说说“大典”是什么意思?(盛大而隆重的典礼)

(2)激发情感,再读课题。

“开国大典”指为迎接新中国的诞生而举行的隆重、盛大的典礼。看到这四个字,你的心情如何?再读课题。

(二)初读课文,梳理脉络

1.默读课文,想一想,从群众入场到举行游行,课文写了哪几个场面?课文是按照什么顺序记叙这些盛大的场面的?

2.小组合作交流,明确开国大典流程(课件出示)

群众入场─→典礼仪式─→阅兵式─→群众游行

3.你是怎么找出来的?你能简要说说开国大典的过程吗?(引导学生抓段首的中心句)

二、重点品读,随文得法

(一)走入会场,初识场面描写

1.自读课文1-4自然段,你了解到典礼前的哪些情况?

(交流了解到的情况)

2.你体会到什么?从哪些词语或句子体会到的?

(出示相关句子体会人们心情的急切。有感情地读一读。)

如:工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早来到了北京车站,一下火车就直奔会场。

(抓住关键词“直奔”感受人们的心情)

(二)聚焦典礼,感受盛况

1.自由读课文,边读边感受字里行间传达出的热烈、庄严的气氛,把最能让你感受到这种气氛的语句勾画下来,在旁边做批注。

2.交流汇报。

交流示例:

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

这样的布置,让你感受到什么?

交流示例:

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

这句话运用了什么修辞手法?你仿佛看到了怎样的场面?你能读出这种感觉吗?

交流示例:

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把噪子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

这段话写出了什么?

交流示例:

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

(1)“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指什么?

(2)品析两个“一齐”。你从两个“一齐”中体会到了什么?

(3)生自读、体会、想象。谁能读一读,其余同学边听边想象,这宣告,这声音,传到了什么地方?你仿佛看到了什么?

(4)指导读出人们的激动、欢跃、骄傲。

三、观看“阅兵”,领悟写法

过渡语:透过这些句子,我们不仅感受到热烈、庄严的气氛,也体会到了新中国成立时人们自豪、激动的心情,那么在几个场面中,哪一个场面最能表现开国大典的盛况?(阅兵式)

(1)自由读读12自然段,边读边想课文是怎样描写这个场面的?

(2)学生交流。

(3)描写阅兵的场面真可谓壮观!带着自豪的感情再读12自然段,注意红色部分,想一想作者是怎样描写这个场面的?讨论交流,明确:

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师,野炮、山炮、榴弹炮、火箭炮,各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

①用“开头”、“接着”这些表示顺序的词语,使介绍层次清楚,有条不紊。

②有点有面,做到点面描写相互结合,使场面热烈而又不单调。

四、拓展阅读,实现整合

阅读《长安街——狂欢奔腾的河》一文 ,讨论交流:

1. 文章描写了什么场面?画出描写人们言行的句子,说说你体会到了什么?

2.作者着重刻画“拄着拐杖的老太太”,这样写的目的是什么?

部编教材六年级上册第二单元

略读整合课

教材分析:

《灯光》是一篇略读课文,

通过对一件关于灯光往事的回

忆,歌颂了革命先烈的献身精

神,说明今天幸福生活来之不

易。

作者简介:

王愿坚,当代作家,山东诸城人。1945年参加八路军。在抗日战争和解放战争中当过随军记者,解放后创作了不少革命历史题材小说。曾担任《闪闪的红星》这部电影的一个编剧,他的作品有《党费》《粮食的故事》《七根火柴》等。

整合篇目:《毛主席在花山》《狱中联欢》

《伟大的友谊》

文章的相同点:

1.人物相近

2.运用点面结合的写法

整合要点:

通过细节和场景的描写,体会蕴含的感情,了解点面结合的写法及其表达效果。

教学目标:

1.默读课文,了解文章内容。

2.通过文中细节和场景的描写,体会蕴含的感情,进一步了解点面结合的写法及其表达效果。

3.感受革命先辈的崇高品质,懂得幸福生活来之不易,珍惜现在的生活。

重难点

教学流程:

一、依案自学,互动交流。

二、聚焦重点,品读提升。

三、类文整合,迁移运用。

四、回扣主题,拓展延伸。

以读为本

导—交—悟—用

一、依案自学,互动交流

1.导入

趣

疑

一、依案自学,互动交流

2.出示阅读提示

①默读课文,想一想文章写了一件什么事?

②画出文中描写细节和场景的句段,从这些句子中你感受到了什么?把你的感受读出来。

③小组讨论:天安门前璀璨的灯光、郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光的句子,三者之间有什么联系?他们与课文题目有什么联系?

3.学生依据提示自读课文,然后小组内交流。

学

二、聚焦重点,品读提升

(一)讨论交流,体会情感

1.生汇报文中描写灯光和火光的句子

2.理清火光与灯光的关系

三者关系:“天安门前璀璨的灯光”让作者回忆起了郝副营长,郝副营长书上“插图中的灯光”使他对未来充满向往,正是这美好的憧憬,驱使他点燃了课本,带来了“战场上微弱的火光”,为了孩子们能够在灯底下学习献出了宝贵的生命。

3.明确它们与课文的题目的联系

这三处光穿插在战争年代与和平年代,时光交织在一起,既是文章的线索,又是作者寄托情怀的媒介。他们与课文题目相照应,使文章浑然一体。

二、聚焦重点,品读提升

(一)讨论交流,体会情感

细节

场景

点面结合

反复朗读,体会情感

二、聚焦重点,品读提升

(一)讨论交流,体会情感

1.生汇报文中描写灯光和火光的句子

2.理清火光与灯光的关系

三者关系:“天安门前璀璨的灯光”让作者回忆起了郝副营长,郝副营长书上“插图中的灯光”使他对未来充满向往,正是这美好的憧憬,驱使他点燃了课本,带来了“战场上微弱的火光”,为了孩子们能够在灯底下学习献出了宝贵的生命。

3.明确它们与课文的题目的联系

这三处光穿插在战争年代与和平年代,时光交织在一起,既是文章的线索,又是作者寄托情怀的媒介。他们与课文题目相照应,使文章浑然一体。

二、聚焦重点,品读提升

(二)品读感悟,总结学法

1.生谈收获。

2.总结学法:

写法:点面结合,

表达情感。

关注细节、场景,学习技巧

三、类文整合,迁移运用

运用“点面结合,表达情感”的方法阅读“阅读链接”里的三篇短文,进一步了解点面结合的写法和表达效果。

1.读短文,完成下列问题。

(1)快速默读,了解短文内容。

(2)画出文中细节描写句段,并简单写写感受。

(3)找出文中场景描写的内容,体会蕴含的感情。

三、类文整合,迁移运用

2.小组交流。

3.全班交流

三、类文整合,迁移运用

3.全班交流

四、回扣主题,拓展延伸

无论过去多少时间,生活在幸福中的人们不要忘记今天的幸福生活是谁为我们开创的,不要忘记那些革命先烈。

1.阅读丛书中“难忘长征”里的篇目,注意文中的场景和细节描写,体会蕴含的感情。

2.听一听《春天的故事》,唱一唱《我的中国心》 ,感受其中的爱国情怀。

部编教材六年级上册第二单元

口语交际课

演讲

教学目标:

1.了解写好演讲稿的要求,学习选择合适的材料说明观点,学写演讲稿。 。

2.在班级演讲活动上演讲,做到语气语调适当,姿态大方;利用停顿、重复或辅以动作强调要点。

3.能认真听别人演讲,把握内容要点;别人演讲完能提出建议。

4.演讲后听取大家建议,做出恰当应对。

一、情境体验 激活储备

谈话导入新课:

你知道什么是演讲吗?(学生自由介绍)

演讲又叫讲演或演说,是指在公共场所,针对某个具体问题,鲜明、完整地发表自己的见解和主张,或者是进行宣传鼓动的一种语言交际活动。

二、尝试表达 探究方法

播放演讲视频。北京大学刘媛媛《寒门贵子》

演讲的话题范围:

科学

读书

锻炼身体

健康饮食

学写演讲稿(出示演讲稿《孝敬父母》)

怎样写好演讲稿?

观点要鲜明。

要有感染力,可以引用生动的故事。

选择合适的材料说明观点,如,列举有代表性的事例,引用名言警句。

三、互动交流 总结收获

语气、语调适当,姿态大方。

演讲时利用停顿、重复或者辅以动作强调要点,增强表现力。

演讲技巧

班级内组织演讲比赛,每位同学都上台演讲。其他同学进行评议。(可利用每次上课前十分钟)

部编教材六年级上册第二单元

表达训练课

读写结合,从阅读学表达。

引导学生记录生活,鼓励表达自我。

教学目标:

1.有条理、有重点地记叙一次集体活动。

2.运用点面结合的方法写好活动场面。

3.把这次活动中的体会写下来

教学重难点:

运用点面结合的方法写好活动场面。

一、情境体验,激活储备

1.导入新课 拓展思路

回忆一下,校园生活我们经历了哪些活动

2.明确本次习作的主题“多彩的活动”。

群众入场——毛泽东宣布新中国成立——升国旗——毛主席宣读公告——阅兵式——群众游行

写清楚活动过程,把印象深刻的部分作为重点来写。(详略得当,突出重点)

二、尝试表达 探究方法

1.引导学生回忆什么是场面描写。

既要关注整个场景,也要注意人物的表现,写一写他们的动作、神态、语言。

(点面结合)

明确写作要求

(1)写清楚活动的过程,把印象深刻的部分作为重点来写。

(2)写活动场面时,既要关注整个场景,也要注意同学的表现,写一写他们的神态、动作、语言。

(3)要写出自己独特的感受或体验。

三、互动交流,说写迁移

1.通过活动唤醒学生——击鼓传花

(1)传花者(表情、动作、心情)。

(2)其他同学(动作、语言、神态)。

(3)环境描写,如鼓声、叫声等。

2.师生梳理写作思路。

3.同桌或组内交流。

四、放胆试写,自主修改

1.学生独立完成习作,教师对有困难的同学个别指导。

2.学生自我修改,组内互改。

3.誊写在作文本上。

五、赏评习作,完善提高

1.同学互评:与同桌交换,互相用修改符号改一改,可以在后面写一写修改意见或简单的进行评价。

2.全班评议:教师选择典型作文或者学生推荐优秀的作文,在全班读一读,全班同学评议。

3.再次修改,重新誊抄。

部编教材六年级上册第二单元

语文园地二

交流平台

本单元有的课文写到了大的场面,如狼牙山上的激烈战斗、开国大典中的阅兵式。课文在写这些场面时,运用了点面结合的方法。

点,指的是对个别人或物的细致刻画;

面,指的是全场情景的总的描绘。

既有详细叙述又有概括叙述描写,这样的写作方法叫点面结合。

点面结合

交流平台

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师,野炮、山炮、榴弹炮、火箭炮,各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马、“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

《开国大典》写阅兵式时,既从整体上写了受阅部队经过天安门广场时那种整齐威武的情景,又注意通过细节展现各个方阵的风采。这不仅让我们感受到了整个阅兵式的庄严、隆重,还让我们领略到了各个队伍的特色。

交流平台

看看下面的几组词,你能联想到什么场面?

哨声一响 拼抢激烈 运球过人 三分球

动人的旋律 静静地欣赏 陶醉其中

眼花缭乱 震耳欲聋 五彩缤纷 仿佛是白天

花的海洋 人头攒动 叫卖声 赞叹不已

篮球比赛

音乐会

放烟花

逛花市

交流平台

读下面的片段,找出场面描写中的点与面。

接下来,各项比赛开始了,你看男同学精神抖擞,女同学英姿飒爽。跳远的同学猛跑几步,脚用力一蹬,身子一弓,向前一跃,像猛虎扑食一样腾空而起,然后轻轻地落到松软的沙坑里。跳高的同学信心十足地站在起跑线上,只见他摆动双臂,飞快地跑到横杆前,腾空一跃,像展翅飞翔的海燕,又像凌空翱翔的雄鹰,只听“唰”的一声,飞过栏杆,稳稳地落入沙坑,运动场上响起一片掌声。

第一句概括了同学们的精神面貌,是场面描写中的“面”。

后面两句对跳远的同学和跳高的同学的表现的描写是“点”。

交流平台

拓展:如何写好场面描写呢?

要交代清楚场面的背景。

要写出气氛。

要在写好总体的基础上写具体。

要有顺序。

交流平台

小练笔:拔河比赛片段

请同学们按一定顺序,点面结合来写一写拔河比赛的片段,注意点面结合的运用及细节的描写。

词句段运用

读句子,注意加点的部分,说说这样写的好处。

起初是全场肃静,只听见炮声和乐曲声,只听见国旗和其他许多旗帜飘拂的声音。

那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

反复

…

…

…

…

词句段运用

这两个句子都运用了相同的句式。

第一个句子中的这两个“只听见”起到了强调的作用,突出了升旗鸣炮的时候“全场肃静”的氛围。在这个庄严的时候,人们屏气凝神,没有任何喧哗。

第二个句子中的两个 “是那么”在这里表示程度,这个词语反复运用,突出表现了草原上的空气与众不同的特点。

反复

交流:这两个句子有什么特点?

词句段运用

这里的词语重复,准确地说是“反复”,是一种修辞手法,即有意重复同一个词语或句子,以达到突出某种感情、强调某个意思、加深读者印象的目的。

反复

词句段运用

大堰河,为了生活,

在她流尽了她的乳液之后,

她就开始用抱过我的双臂劳动了;

她含着笑,洗着我们的衣服,

她含着笑,提着菜篮到村边的结冰的池塘去,

她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,

她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,

她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,

她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,

(艾青《大堰河——我的保姆》)

反复

【赏析】

为了赞美保姆——大堰河的勤劳和善良,艾青在这里一连反复使用了六个“她含着笑”,使勤劳而乐观的保姆形象跃然纸上。

词句段运用

反复是为了强调某个意思或突出某种情感而重复使用某些词语或句子,所要表达的侧重点在于重复的词语或句子上;排比则是把结构相同或相似、内容相关、语气一致的三个或三个以上的短语或句子排列起来使用,侧重点不在相同的词语上。例如:

拓展:排比和反复的区别

1、终于自由啦!终于自由啦!感谢全能的上帝,我们终于自由啦!

句中三次咏叹“终于自由啦!”,表达对自由的期盼和渴望,侧重点就是“终于自由啦!”,所以此句的修辞手法为反复。

2、狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

“狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了”这三者的内容不同,但是结构相同,是排比。

词句段运用

“说”

写人物说话时,可以不用“说”来表达。读句子,仿照着写一写。

清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后传来一声赞叹:“多好啊!”

“我还有作业没完成,不能和你一起去玩了。”我婉言谢绝了伙伴的邀请。

“既然这样,你以后再也不要找我借书了!”话一出口,我就后悔了。

妈妈俯下身子盯着我的眼睛,一脸焦急:“你的眼睛怎么肿了?”

词句段运用

第一、二句分别用“赞叹”“婉言谢绝”代替了“说”;

第三、四句根本没有表示“说”的词语,而用了人物的行为和神态去“说”。

“说”

交流:读了这些句子,你有什么发现?

知识链接

一个字:讲、问、答、喊、嚷、吼、曰、论、叫……

两个字:商议、赞叹、责备、告诉、数落、质问、回答、探讨、请教……

三个字:打圆场、咬耳朵……

四个字:窃窃私语、自言自语、喃喃自语、交头接耳、异口同声……

“说”字大家庭

“说”字竟然可以用这么多字来代替,我们的汉字可真是博大精深啊!

词句段运用

仿写对话描写,注意不要使用“说”字。

示例:“救命啊!老爸要抓住我啦!”我大叫。

“说”

看着舞台上精彩的演出,观众们忍不住赞叹:“太美了!”

“你们俩就不要再吵了,只是一场小误会嘛!”学习委员赶忙上前打圆场。

词句段运用

生活中每个人说话时的体态动作都带有鲜明的个性特点,既展示人物语言,又展示人物说话时的细小动作,二者搭配使用,能使人听其言、观其行、会其意。

学会用人物的行为和神态去“说”

巧用伴随语言的行为动作。

“站住!作业写完了吗,就想出去玩?”爸爸往门口一横,一把抓住了他。

他一蹦三尺高:“我们赢啦!我们赢啦!”

词句段运用

学会用人物的行为和神态去“说”

巧用伴随语言的神态。

我们每个人说话时的表情神态并不相同,即使同一个人在不同时候说话的表情神态也不相同,所以用神态去“说”,一个鲜活的形象就会呈现在我们面前。

老妈皱着眉头:“你怎么会连这个也错啊,是不会呢,还是粗心大意呢?”

我低着头,心里就像揣着一只兔子一样忐忑不安:“花瓶是我打破的。”

词句段运用

好的人物语言,不只能听到声音,还能看到动作、表情以及肢体上的语言。人的表情很丰富,喜、怒、哀、乐、惊等;人的动作更多,就单单一个脚下动作就可以说走、跑、跳、跺。所以大家在以后的学习中要不断丰富我们的语言积累,在大量增加词汇量的基础上再来写好人物对话,这样,人物的对话才会更丰满。

“说”

书写提示

下面是两位同学的书法作品。我们也来试着写一写,举办一次书法作品展览。

横幅的作品从上往下,署名在右下。

竖幅的作品从右往左写,署名在左下角;

书写提示

横写式:如果正文为现代文(诗歌除外),则首行起首字宜错开两字书写,每行左(除首行)与右的临界字应在同一竖直线上。(借助图片理解)

竖写式:多为齐天齐地格式,即正文各行起首字在同一直线上,各行尾字在同一直线上,标点符号占一字。(借助图片理解)

落款:无论是横写式还是竖写式,落款文字都尽量不要超过正文首尾,或与之相齐。落款的字体要略小于正文,以显构图上的和谐。

硬笔书法作品的常见格式要求

书写提示

要求:

行款整齐,布局合理。

书写正确,字体规范。

自我检视,不断提高。

书写提示

书写作品展览会

日积月累

鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植

祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。——李纲

位卑未敢忘忧国。——陆游

交流:说一说自己读懂了什么?

日积月累

相关资料:

三国时期,蜀主刘备死后,后主刘禅继位,把国内的军政大权交给诸葛亮处理。诸葛亮一面联吴伐魏,南征孟获,积极准备两次北伐,在最后一次北伐前夕给刘禅写《后出师表》表示自己为国鞠躬尽瘁、死而后已。

鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮

出自诸葛亮的《后出师表》

指勤勤恳恳,竭尽心力,到死为止。多用来形容人的伟大。

日积月累

相关资料:

曹植也生活在三国时期。他虽是曹操的儿子,也有政治上的雄心壮志,却不受重用,无法实现自己的抱负,只有在文学中才能施展其才华,抒发其壮志报国的豪情。他是建安文学的代表人物之一与集大成者。

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植

出自三国时期曹植的《白马篇》

为了解除国难献身,把死亡看作回家一样。突出表现了一种爱国情感。

日积月累

相关资料:

宣和七年冬,金兵两路攻宋,昏聩无能的宋徽宗只好仓促让位钦宗,慌忙出逃镇江。李纲竭力反对南逃主张坚决抵抗。李纲奏言钦宗:“祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。”钦宗听取了他的建议,把李纲提拔为兵部侍郎。

祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。——李纲

出自《宋史 李纲列传上》

祖宗留下来的土地,我们无论如何也要守住,一寸土地也不能让给别人。

日积月累

相关资料:

陆游是南宋著名诗人。他出生于两宋之交,成长在偏安的南宋,民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离给他带来了不可磨灭的印记。陆游年轻时就以慷慨报国为己任,把消灭入侵的敌人、收复沦陷的国土当作人生第一要旨,但是他的抗敌理想屡屡受挫。于是,他的大量诗歌既表现了昂扬的斗志,也倾诉了深沉的悲愤之情。

位卑未敢忘忧国。——陆游

出自宋代陆游的《病起书怀》

虽然自己地位低微,但是从没忘掉忧国忧民的责任。

日积月累

根据情境填入恰当的句子。

1、“ ”作为一名军人,我相信,如果祖国有难,我和我的战友们必定挺身而出,浴血战场。

2、敬爱的周总理把自己的毕生精力、全部心血无私地奉献给了中国革命和中国人民,为我们树立了“ ”的光辉榜样,赢得了全国人民的无限爱戴。

捐躯赴国难,视死忽如归。

鞠躬尽瘁,死而后已。

日积月累

常思奋不顾身,而殉国家之急。——[汉]司马迁

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

——[宋]范仲淹《岳阳楼记》

天下兴亡,匹夫有责。——[清]顾炎武

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

——[清]林则徐《赴戍登程口占示家人》

今天我们掌握了场面描写的方法、“反复” 修辞手法,体会了词句反复的表达效果;我们也学习了不用“说”字来说话。另外,我们也开展了一次书写作品展览会,还学习了几句爱国的名言,它们并不因年代久远而失去了意义,相反,我们今天读来仍然感觉无比亲切,因为我们每个人都热爱我们的祖国。

课堂总结

感谢聆听!

统编小学语文六年级上册

第二单元整体介绍及分课型备课

教材分析

教学目标

教学整合

教学建议

革命岁月

导

语

革命岁月

革命文化

“语文课程对继承和弘扬中华民族优秀文化传统和革命传统,増强民族文化认同感,增强民族凝聚力和创造力,具有不可替代的优势。”

导

语

页

革命岁月

语文要素

尝试运用点面结合的写法记一次活动。 (写作)

了解文章是怎样点面结合写场面的。 (阅读)

第二单元内部结构

导语

课文

口语交际

习 作

交流平台

书写提示

词句段运用

日积月累

七律·长征

狼牙山五壮士

开国大典

灯光

精读课文

略读课文

语文园地

把握文本编排特点,明确编排意图

导语

开国大典

交流平台

词句段运用

七律·长征

灯光

习作

点明要素

落实要素

贯穿方法指导

梳理总结

进一步提炼方法

实践运用

狼牙山五壮士

明确单元各板块的定位和功能,把握单元各板块之间的内在联系

老师曾教过,学生未学过的课文

人教版 五上下

统编版 六上下

人教版 五上

统编版 六上

朗读课文,把握主要内容,理清文章结构。抓重点词句,学习人物描写的表达方法,体会文章的思想情感。

对比

发现

相同

点

在以往所学的基础上,重在学生自主学习合作交流,教师适时点拨评价。

以学习经历为基础

TEXT HERE

直奔本单元的语文要素

以学习经历为基础,直奔语文要素。

聚焦要点深入探究

5

调整原有教学设计,凸显语文要素。

人教版 五上下

统编版 六上下

统编版 六上下

革命岁月 (从思想内容入手)

走近毛泽东

(从人物角度入手)

人教版 五上下

单元 人文主题 单元语文要素

七 不忘国耻振兴中华 领悟描写人物的基本方法。

年级

五上

二 革命岁月 了解文章是怎样点面结合写场面的”

“尝试运用点面结合的写法记一次活动”

六上

《开国大典》

课后题

从朗读入手,了解课文内容,理清文章顺序。

从重点句段中来进一步

深刻体会文本内涵,体

会表达的情感。

领悟描写人物的基本方法。

人教版 五上下

积累运用

导语

课后题

从默读入手,了解描写的场面,理清文章顺序。

从重点句段中来进一步

深刻体会文本内涵,体

会表达的情感。

(添加了作批注

的阅读方法训练,)

通过聚焦一个场面的描写,进一步引导学生学习点面结合写场面的写作方法。

四上六单元“童年生活”语文要素学习用批注的方法阅读。

落实本单元语文要素的同时注重了前后单元语训点的衔接

统编版 六上下

1.认识5个生字,会写14个生字。能正确读写“典礼、委员、协商、外宾、诞生、电钮、瞻仰、飘拂、汇集、庄严、宣告、欢呼”等词语。

2.有感情地朗读课文,理解课文内容,感受毛泽东等伟人风采,体会中国人民为新中国的诞生而激动、自豪的思想感情。

3.学习场面描写的方法。

人教版五上

统编版六上

1.正确读写“寇”等15个字和“协商”等20个词语,并联系上下文理解词义。

2.默读课文,了解课文内容,梳理课文条理,了解课文写了哪几个场面;了解开国大典的过程。感受开国大典庄严、隆重和热烈的气氛,感受新中国诞生的激动、自豪之情。

3.读读写阅兵式的部分,说说课文是怎样描写这个场面的,进一步认识点面结合写场面的方法,了解其表达效果。

调整后的教学,更能

凸显单元语文要素

人教版 五上

走近毛泽东

统编版 六上下

革命岁月

人教版 五上

统编版 六上

1.从读入手,引领学生朗读背诵课文的同时,感知古诗内容,积累语言。

2.聚焦重点诗句,深入探究理解诗句的含义,体会红军的英雄气概和乐观主义精神。

拓展阅读

对与课文有关内容的补充说明

了解文章主要内容,理清课文的表达顺序,体会作者表达的思想感情。

人教版 六下下

“阅读链接”的三篇短文,了解它们的内容,能通过文中的细节描写和场景描写的内容体会蕴含的感情;进一步了解点面结合的写法和表达效果。

了解课文内容,能了解文中

关于灯光和火光的场景描写

之间的联系,以及它们与课

文题目的联系。理清课文的

表达顺序,体会作者表达的

思想感情,

调整后的教学,更能

凸显单元语文要素

(

统编版 六下下

“阅读与表达并重”是统编小学语文教材的重要理念,在重视培养阅读能力的同时,引导语文教学关注表达,促进学生语言运用能力的提高。

本单元教材按照读写分编,兼顾读写结合,读与表达并重、同步推进的思路编排,体现“阅读铺路,由读到写”的编排原则。本单元教材“从阅读学表达体系”的思路编排为:

这一读写结合体系的编排体现了“阅读铺路,由读到写”的编排原则,引导学生从阅读学表达,促进读说写结合实践运用。

把握读写结合体系,从阅读学表达

唤起阅读经验,引导学生构思,

注重方法引领,落实习作语训点。

培养修改习惯,形成自主意识

加强过程指导,避免畏难情绪

通过举例,以问题的形式唤起学

生对生活的回忆与体验, 进而提

出写作任务“写一次活动”

统编教材的“表达体系”,不仅仅是上面提到的读写结合的书面表达,还包括口语交际。作为一个单独板块编排,突出了“交际”的功能,更重视交际能力和交际习惯的养成。大多由情境图、对话框和小贴士三部分构成,

本单元的口语交际安排的是功能性的话题演讲,通过引导学生选择合适的材料说明观点,培养说理能力,提高演讲水平。

依托口语交际,培养表达能力

演讲

通过泡泡对话框提示,唤起学生

对生活的回忆体验,提出交际任务。

提供几个演讲话题,唤起起学生的

生活体验,打开学生选择话题的思

路。创设情境,营造“在场”的氛

围,激发学生演讲的热情。

列出几项要点,是提示学生如何

写好演讲稿,

小贴士列出的几项要点提示明确本次口语交际活

动的目标和要求,借助提示,指导学生实践演练,

围绕交际目标进行自评、互评,提高学生表达的

能力。

依托口语交际,培养表达能力

借助园地实践,提升语文素养

结合前面的课文的学习对

点面结合写场面的学习方法进行梳理总结,进一步认识点面结合的写法及好处。

学生的阅读与写作体验,引导学生在合作交流中进行思维的碰撞,真正清楚这种写法的关键点,在实践练习中受到方法的启示,体会运用这种写法的好处。以加深学生对本单元语文要素的把握与运用。

发现语言现象 感受语言规律 梳理总结方法

通过具体的例子,认识反复及其表达效果。了解这一种语言现象,了解运用相同句式写句子的方法;体会到“相同句式”在写作中的运用的表达效果,同时在积累的基础上,激发学生自主运用的兴趣。

段落

从阅读学表达

促进读写结合

建立与生活经验的紧密联系,在情境中运用所学,学会用用多种方式进行语言描写。

通过具体的例子,了解写人物说话时可以不用“说”来表达。学习用多种不同方式表示“说”的表达方法,并仿照写一写

既让学生学习书法创作的要求与规则,又要培养学生的审美能力,练评结合,让学生在观察讨论实践中不断提高书写水平评价能力。

关

注

提

示

语

活用方法

读悟结合

理解意思

指导朗读

注重积累

实践运用

单元教学目标

(一)识字写字

1.会写写字表中的30个生字,词语表中40个词语。

2.能正确读写“远征、万水千山、日寇、奋战、险要、协商、汇集、预定、爆发”等词语。

3.写字姿势正确,行款整齐,力求美观,有一定速度,有良好的书写习惯。

(二)阅读

1.正确、流利、有感情地朗读课文,了解课文内容,理清课文的表达顺序。

2.能联系上下文和自己的积累正确理解“围歼、倚着、憧憬、璀璨、黑魆魆、千钧一发”等词语的意思,体会其表达效果。

3.感受革命志士的崇高品质和伟大精神,体会中国人民为中华人民共和国的诞生而激动、自豪的感情。

4.从课文的叙述中领悟写人记事的表达方法,提高表达能力。

5.了解文章是怎样点面结合写场面的,体会这样写的好处,学习点面结合的写法。

单元教学目标

(三)习作

1.把活动过程写清楚,把印象深刻的部分作为重点来写。

2.写活动的场面时尝试运用点面结合的写法,既要关注整个场景,也要注意同学的表现,写一写他们的语言动作神态。

3.写出活动过程中的体会,写出自己当时的心情或感受。

(四)口语交际

1.能围绕一个话题确立鲜明的观点。

2.能选择合适的材料说明观点,要有感染力。

3.在演讲中自然流畅、清楚明白、感情真挚地表达自己的观点、看法和感情。

4.演讲时语气、语调要适当,姿态大方;利用停顿、重复或辅以动作强调要点,增强表现力。

统编教材六年级上册第二单元

单元内容教学设计

部编教材六年级上册第二单元

精读引领课《七律·长征》

1.能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文,并学习生字,积累词语。

2.借助多媒体课件等资源,创设情境,引领学生自主探究,互动交流,在读中理解,读中感悟。

3.体会红军大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

教学目标:

整合内容:

《菩萨蛮·大柏地》 《和毛主席长征诗》

初读交流,以学定教

一、出示长征路线图,激发学习兴趣

二、揭题导入,了解七律

1.交流对毛泽东的了解

2.了解七律。

3.关于长征,大家课前都做了预习,谁来说说。

重点品读,随文得法

读古诗

七律 长征

红军/不怕/远征难,万水/千山/只等闲。

五岭/逶迤/腾/细浪,乌蒙/磅礴/走泥丸。

金沙/水拍/云崖暖,大渡/桥横/铁索寒。

更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽/开颜。

自读要求

(1)要求读准字音,读通句子,朗读的时候要体现和谐的韵律与鲜明的节奏感。

(2)通过借助工具书或联系上下文的方法理解词语。

(3)借助注释和插图,想想这首诗的大意是什么。

明诗意:

1.出示句子

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

①你从哪些词语中读懂了红军长征艰难?

②你能读出长征的遥远与艰难吗?

③那你又从哪里读懂了红军战士不怕难呢?

2.理解“远征、难、万水千山、等闲”意思的理解。

3.连词成句说说这一联诗句的意思。

归纳学习方法:

读诗句→解词语→说句意

学习提示:

①请同学们仔细地读读这首诗后边的六句话,用“——”划出描写

长征艰难的词语或句子,再用“﹏﹏”划出描写红军战士不怕难词

语或句子,细细体会。

②学生自由读、想象诗描写的画面。表达了怎样的情感?

③小组交流,全班交流。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸

1.看图感知艰难。

(1)在长征途中,红军得面对万水千山的险阻。看,这五岭山脉和乌蒙

山是什么样的呢?诗中用什么词语来形容的呢?

(2)红军在翻越这些山的时候会遇到什么困难呢?

2.对比体会无畏。

(1)那“细浪”“泥丸”是什么样的呢?

(2)这逶迤的五岭连绵千余里呀!为什么在红军眼里像是“起伏的微波

细浪”?磅礴的乌蒙山多么高呀,为什么在红军眼里像是“滚动的小小泥丸”呢?

3.指导朗读,读出不怕难。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒

1.谈印象。默读第三联,说说金沙江和大渡河给你留下怎样的印象。

2.听讲解感受暖

(1)出示金沙江险峻的资料,体会暖表达的情感。

(2)指导朗读,读出暖之欢快。

3.看片段体会寒

(1)播放《飞夺泸定桥》电影片段,看了这段片段,你有什么感受?

(2)诗中哪个字高度概括了当时的场面?(寒)

(3)读出“寒”之悲壮。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜

1.聚焦“喜”。自由读诗句,哪个字眼吸引了你的目光?

2.理解“喜”。

(1)喜从何来?

(2)翻越岷山对红军战士们来说真的不算什么吗?

3.读出“喜”。

拓展阅读,实现整合

拓展阅读《菩萨蛮﹒大柏地》《和毛主席长征诗》

1.想象诗中描绘的画面。并试着说说诗句的意思。

2.《菩萨蛮﹒大柏地》哪部分写景,表达了诗人的什么情怀?

3.《和毛主席长征诗》中是围绕哪句话来写的?这样写有什么好处?

4.背诵、积累诗词。

巩固延伸,学以致用

1.搜集关于毛泽东的其他诗词

2.推荐阅读主题丛书《刑场上的婚礼》《八百壮士守四行》

部编教材六年级上册第二单元

精读引领课《狼牙山五壮士》

教材分析:

《狼牙山五壮士》这篇课文记叙了抗日战争时期,我八路军某部七连六班的五个战士,为了掩护群众和部队转移,诱敌上山,勇猛歼敌,最后把敌人引上狼牙山顶峰,自己英勇跳崖的故事,表现了他们为祖国、为人民勇于牺牲的革命精神和英雄气概。

双线结构一览表(六年级上册)

单元 人文主题 语文要素

一 触摸自然 阅读时能从所读的内容想开去。

二 革命岁月 了解文章是怎样点面结合写场面的。

三 阅读策略单元: 有目的地阅读 根据不同的阅读目的,选择恰当的阅读方法。

四 小说 读小说,关注情节、环境,感受人物形象。

五 习作单元: 围绕中心意思写 体会文章是怎样围绕中心意思来写的。

六 保护环境 抓住关键句,把握文章的主要观点。

七 艺术之美 借助语言文字展开想象,体会艺术之美。

八 走近鲁迅 借助相关资料,理解课文主要_。< A

教学目标 :

1.有感情地朗读课文。以小标题的形式梳理课文内容,并会讲这个故事。

2.抓重点词句,体会五壮士的英雄气概和爱国主义精神。

3.学习关注人物群体,也关注每一位战士的写法,了解文章是怎样点面结合写场面的。

语言文字训练点:

1.抓重点词句,体会五壮士的英雄气概和爱国主义精神。

2.了解文章是怎样点面结合写场面的。

整合内容 :

《八百壮士守四行》

教学流程:

1、初读交流,以学定教。

2、重点品读,随文得法。

3、拓展阅读,实现整合。

4、巩固延伸,学以致用。

一、初读交流,以学定教

(一)激发兴趣,导入新课 。

1.观看电影资料《狼牙山五壮士》“英勇跳崖”片段。

2.学生简单谈感受,教师小结,导入。

在抗日战争年代,为了抗击日本帝国主义的侵略,中国人民进行了艰苦卓绝的八年抗战。八年中,中国大地上发生了无数可歌可泣的英雄故事,涌现了千千万万个民族英雄。今天,我们要学习的第6课《狼牙山五壮士》,就是发生在河北省保定地区狼牙山区的一个真实故事。

3.板书课题,齐读课题。

(二)初读课文,整体感知

学生读后交流

课件出示:

接受任务----(诱敌上山)----(引上绝路)----(顶峰歼敌)----英勇跳崖

说说你是怎么概括出来的?(引导学生抓住关键语句概括小标题)

二、重点品读,随文得法:

(一) 出示课后练习第三题

1. 读第二自然段,边读边画出课文中是怎样描写五位战士的?

2.再读一读,你发现了什么?

(引导学生明白对每个人都有描写叫点的描写)

3.你还发现本段中有什么描写?

(引导学生明白对五个人整体的描写叫面的描写)

4.教师读面,学生读点,体会这种点面结合的写法有什么好处?

(面) 为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。(点) 班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。

过渡:五位战士胜利完成了掩护任务,准备转移,接下来他们又是怎么做的?

(二)读第三自然段,看这一部分怎样描写五位战士的?

1.出示:

为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。

2.“斩钉截铁”是什么意思?透过这样的词你感受到什么?你能读出那种感觉来吗?

3.“热血沸腾”又是什么意思?透过这个词你仿佛看到了我们战士怎样的表现?

思考:

第三自然段与第二自然段在描写人物上有何不同?(引导明确第三自然段对班长进行了重点描写)为什么?(因为他是英雄团体的主角、核心,也就是要突出主角重点写)文中还有类似的句子吗?找一找和同学交流交流。

交流示例:

他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块磨盘大的石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”

班长马宝玉激动地说:“同志们,我们的任务胜利完成了!”说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷。

①从这两句话中你体会到什么?你抓住了哪几个关键词体会到的?

②配上动作,读读这两句话。

(三)感受英雄气概

1.读了前三个自然段,作者一直称呼五位战士,从第四自然段开始,作者称他们为壮士,现在你能明白为什么了吗?

2.请再读读课文最后一部分,读出五壮士的壮烈豪迈。

三、拓展阅读,实现整合

阅读《八百壮士守四行》一文 ,讨论交流:

1. 文章描写了数万名群众向壮士们致敬的场面,画出相关的句子,说说给你留下了什么印象?

2.作者在这个场面中着重刻画了谁?这种点面结合的写法有什么好处?

四、巩固延伸,学以致用

1. 课文中的五壮士是真正的英雄,搜集有关抗战英雄:如董存瑞、黄继光、吉鸿昌、杨靖宇等人的英雄事迹。读一读,重温革命岁月,感受英雄气概。

2. 阅读《长安街——狂欢奔腾的河》《看戏》 。

部编教材六年级上册第二单元

精读引领课《开国大典》

教材分析:

《开国大典》记叙了1949年10月1日在首都北京举行开国大典的盛况,表达了中国人民对中华人民共和国成立的无比自豪、激动的感情,展现了中华人民共和国的缔造者们特别是毛泽东的领袖风采。课文按照开国大典进行的顺序展开叙述,突出了场面描写。全文段落之间过渡自然,层次清楚,结构严谨,中心突出。

《开国大典》这篇文章篇幅较长,要在课内将这么多容量的信息面面俱到地加以逐一讲解的话,恐怕是无法完成的。因此,可以从课文的重难点入手,突出重点,突破难点,长文短教。另外,教学时要利用影像资料创设情境、引导想象、体会心情、激发感情,去感受开国大典庄严、隆重和热烈的气氛,体会人民群众激动、兴奋的心情以及对党和国家的热爱之情。

教学目标 :

1.能按事情发展的顺序,理清课文的脉络。

2.体会课文场面描写的方法。

3.感受开国大典庄严、隆重和热烈的气氛,感受新中国诞生的激动、自豪之情。

语言文字训练点:

1.能按事情发展的顺序,理清课文的脉络。

2.体会课文场面描写的方法。

教学流程:

一、初读交流,以学定教。

二、重点品读,随文得法。

三、拓展阅读,实现整合。

四、巩固延伸,学以致用。

整合内容 :

《长安街——狂欢奔腾的河》

一、初读交流,以学定教

(一)导入新课,激发兴趣。

1.播放“开国大典”的一段视频。

2.导入题目,板书:开国大典

3. 探究课题。

(1)谁能说说“大典”是什么意思?(盛大而隆重的典礼)

(2)激发情感,再读课题。

“开国大典”指为迎接新中国的诞生而举行的隆重、盛大的典礼。看到这四个字,你的心情如何?再读课题。

(二)初读课文,梳理脉络

1.默读课文,想一想,从群众入场到举行游行,课文写了哪几个场面?课文是按照什么顺序记叙这些盛大的场面的?

2.小组合作交流,明确开国大典流程(课件出示)

群众入场─→典礼仪式─→阅兵式─→群众游行

3.你是怎么找出来的?你能简要说说开国大典的过程吗?(引导学生抓段首的中心句)

二、重点品读,随文得法

(一)走入会场,初识场面描写

1.自读课文1-4自然段,你了解到典礼前的哪些情况?

(交流了解到的情况)

2.你体会到什么?从哪些词语或句子体会到的?

(出示相关句子体会人们心情的急切。有感情地读一读。)

如:工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早来到了北京车站,一下火车就直奔会场。

(抓住关键词“直奔”感受人们的心情)

(二)聚焦典礼,感受盛况

1.自由读课文,边读边感受字里行间传达出的热烈、庄严的气氛,把最能让你感受到这种气氛的语句勾画下来,在旁边做批注。

2.交流汇报。

交流示例:

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

这样的布置,让你感受到什么?

交流示例:

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

这句话运用了什么修辞手法?你仿佛看到了怎样的场面?你能读出这种感觉吗?

交流示例:

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把噪子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

这段话写出了什么?

交流示例:

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

(1)“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指什么?

(2)品析两个“一齐”。你从两个“一齐”中体会到了什么?

(3)生自读、体会、想象。谁能读一读,其余同学边听边想象,这宣告,这声音,传到了什么地方?你仿佛看到了什么?

(4)指导读出人们的激动、欢跃、骄傲。

三、观看“阅兵”,领悟写法

过渡语:透过这些句子,我们不仅感受到热烈、庄严的气氛,也体会到了新中国成立时人们自豪、激动的心情,那么在几个场面中,哪一个场面最能表现开国大典的盛况?(阅兵式)

(1)自由读读12自然段,边读边想课文是怎样描写这个场面的?

(2)学生交流。

(3)描写阅兵的场面真可谓壮观!带着自豪的感情再读12自然段,注意红色部分,想一想作者是怎样描写这个场面的?讨论交流,明确:

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师,野炮、山炮、榴弹炮、火箭炮,各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

①用“开头”、“接着”这些表示顺序的词语,使介绍层次清楚,有条不紊。

②有点有面,做到点面描写相互结合,使场面热烈而又不单调。

四、拓展阅读,实现整合

阅读《长安街——狂欢奔腾的河》一文 ,讨论交流:

1. 文章描写了什么场面?画出描写人们言行的句子,说说你体会到了什么?

2.作者着重刻画“拄着拐杖的老太太”,这样写的目的是什么?

部编教材六年级上册第二单元

略读整合课

教材分析:

《灯光》是一篇略读课文,

通过对一件关于灯光往事的回

忆,歌颂了革命先烈的献身精

神,说明今天幸福生活来之不

易。

作者简介:

王愿坚,当代作家,山东诸城人。1945年参加八路军。在抗日战争和解放战争中当过随军记者,解放后创作了不少革命历史题材小说。曾担任《闪闪的红星》这部电影的一个编剧,他的作品有《党费》《粮食的故事》《七根火柴》等。

整合篇目:《毛主席在花山》《狱中联欢》

《伟大的友谊》

文章的相同点:

1.人物相近

2.运用点面结合的写法

整合要点:

通过细节和场景的描写,体会蕴含的感情,了解点面结合的写法及其表达效果。

教学目标:

1.默读课文,了解文章内容。

2.通过文中细节和场景的描写,体会蕴含的感情,进一步了解点面结合的写法及其表达效果。

3.感受革命先辈的崇高品质,懂得幸福生活来之不易,珍惜现在的生活。

重难点

教学流程:

一、依案自学,互动交流。

二、聚焦重点,品读提升。

三、类文整合,迁移运用。

四、回扣主题,拓展延伸。

以读为本

导—交—悟—用

一、依案自学,互动交流

1.导入

趣

疑

一、依案自学,互动交流

2.出示阅读提示

①默读课文,想一想文章写了一件什么事?

②画出文中描写细节和场景的句段,从这些句子中你感受到了什么?把你的感受读出来。

③小组讨论:天安门前璀璨的灯光、郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光的句子,三者之间有什么联系?他们与课文题目有什么联系?

3.学生依据提示自读课文,然后小组内交流。

学

二、聚焦重点,品读提升

(一)讨论交流,体会情感

1.生汇报文中描写灯光和火光的句子

2.理清火光与灯光的关系

三者关系:“天安门前璀璨的灯光”让作者回忆起了郝副营长,郝副营长书上“插图中的灯光”使他对未来充满向往,正是这美好的憧憬,驱使他点燃了课本,带来了“战场上微弱的火光”,为了孩子们能够在灯底下学习献出了宝贵的生命。

3.明确它们与课文的题目的联系

这三处光穿插在战争年代与和平年代,时光交织在一起,既是文章的线索,又是作者寄托情怀的媒介。他们与课文题目相照应,使文章浑然一体。

二、聚焦重点,品读提升

(一)讨论交流,体会情感

细节

场景

点面结合

反复朗读,体会情感

二、聚焦重点,品读提升

(一)讨论交流,体会情感

1.生汇报文中描写灯光和火光的句子

2.理清火光与灯光的关系

三者关系:“天安门前璀璨的灯光”让作者回忆起了郝副营长,郝副营长书上“插图中的灯光”使他对未来充满向往,正是这美好的憧憬,驱使他点燃了课本,带来了“战场上微弱的火光”,为了孩子们能够在灯底下学习献出了宝贵的生命。

3.明确它们与课文的题目的联系

这三处光穿插在战争年代与和平年代,时光交织在一起,既是文章的线索,又是作者寄托情怀的媒介。他们与课文题目相照应,使文章浑然一体。

二、聚焦重点,品读提升

(二)品读感悟,总结学法

1.生谈收获。

2.总结学法:

写法:点面结合,

表达情感。

关注细节、场景,学习技巧

三、类文整合,迁移运用

运用“点面结合,表达情感”的方法阅读“阅读链接”里的三篇短文,进一步了解点面结合的写法和表达效果。

1.读短文,完成下列问题。

(1)快速默读,了解短文内容。

(2)画出文中细节描写句段,并简单写写感受。

(3)找出文中场景描写的内容,体会蕴含的感情。

三、类文整合,迁移运用

2.小组交流。

3.全班交流

三、类文整合,迁移运用

3.全班交流

四、回扣主题,拓展延伸

无论过去多少时间,生活在幸福中的人们不要忘记今天的幸福生活是谁为我们开创的,不要忘记那些革命先烈。

1.阅读丛书中“难忘长征”里的篇目,注意文中的场景和细节描写,体会蕴含的感情。

2.听一听《春天的故事》,唱一唱《我的中国心》 ,感受其中的爱国情怀。

部编教材六年级上册第二单元

口语交际课

演讲

教学目标:

1.了解写好演讲稿的要求,学习选择合适的材料说明观点,学写演讲稿。 。

2.在班级演讲活动上演讲,做到语气语调适当,姿态大方;利用停顿、重复或辅以动作强调要点。

3.能认真听别人演讲,把握内容要点;别人演讲完能提出建议。

4.演讲后听取大家建议,做出恰当应对。

一、情境体验 激活储备

谈话导入新课:

你知道什么是演讲吗?(学生自由介绍)

演讲又叫讲演或演说,是指在公共场所,针对某个具体问题,鲜明、完整地发表自己的见解和主张,或者是进行宣传鼓动的一种语言交际活动。

二、尝试表达 探究方法

播放演讲视频。北京大学刘媛媛《寒门贵子》

演讲的话题范围:

科学

读书

锻炼身体

健康饮食

学写演讲稿(出示演讲稿《孝敬父母》)

怎样写好演讲稿?

观点要鲜明。

要有感染力,可以引用生动的故事。

选择合适的材料说明观点,如,列举有代表性的事例,引用名言警句。

三、互动交流 总结收获

语气、语调适当,姿态大方。

演讲时利用停顿、重复或者辅以动作强调要点,增强表现力。

演讲技巧

班级内组织演讲比赛,每位同学都上台演讲。其他同学进行评议。(可利用每次上课前十分钟)

部编教材六年级上册第二单元

表达训练课

读写结合,从阅读学表达。

引导学生记录生活,鼓励表达自我。

教学目标:

1.有条理、有重点地记叙一次集体活动。

2.运用点面结合的方法写好活动场面。

3.把这次活动中的体会写下来

教学重难点:

运用点面结合的方法写好活动场面。

一、情境体验,激活储备

1.导入新课 拓展思路

回忆一下,校园生活我们经历了哪些活动

2.明确本次习作的主题“多彩的活动”。

群众入场——毛泽东宣布新中国成立——升国旗——毛主席宣读公告——阅兵式——群众游行

写清楚活动过程,把印象深刻的部分作为重点来写。(详略得当,突出重点)

二、尝试表达 探究方法

1.引导学生回忆什么是场面描写。

既要关注整个场景,也要注意人物的表现,写一写他们的动作、神态、语言。

(点面结合)

明确写作要求

(1)写清楚活动的过程,把印象深刻的部分作为重点来写。

(2)写活动场面时,既要关注整个场景,也要注意同学的表现,写一写他们的神态、动作、语言。

(3)要写出自己独特的感受或体验。

三、互动交流,说写迁移

1.通过活动唤醒学生——击鼓传花

(1)传花者(表情、动作、心情)。

(2)其他同学(动作、语言、神态)。

(3)环境描写,如鼓声、叫声等。

2.师生梳理写作思路。

3.同桌或组内交流。

四、放胆试写,自主修改

1.学生独立完成习作,教师对有困难的同学个别指导。

2.学生自我修改,组内互改。

3.誊写在作文本上。

五、赏评习作,完善提高

1.同学互评:与同桌交换,互相用修改符号改一改,可以在后面写一写修改意见或简单的进行评价。

2.全班评议:教师选择典型作文或者学生推荐优秀的作文,在全班读一读,全班同学评议。

3.再次修改,重新誊抄。

部编教材六年级上册第二单元

语文园地二

交流平台

本单元有的课文写到了大的场面,如狼牙山上的激烈战斗、开国大典中的阅兵式。课文在写这些场面时,运用了点面结合的方法。

点,指的是对个别人或物的细致刻画;

面,指的是全场情景的总的描绘。

既有详细叙述又有概括叙述描写,这样的写作方法叫点面结合。

点面结合

交流平台

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师,野炮、山炮、榴弹炮、火箭炮,各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马、“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

《开国大典》写阅兵式时,既从整体上写了受阅部队经过天安门广场时那种整齐威武的情景,又注意通过细节展现各个方阵的风采。这不仅让我们感受到了整个阅兵式的庄严、隆重,还让我们领略到了各个队伍的特色。

交流平台

看看下面的几组词,你能联想到什么场面?

哨声一响 拼抢激烈 运球过人 三分球

动人的旋律 静静地欣赏 陶醉其中

眼花缭乱 震耳欲聋 五彩缤纷 仿佛是白天

花的海洋 人头攒动 叫卖声 赞叹不已

篮球比赛

音乐会

放烟花

逛花市

交流平台

读下面的片段,找出场面描写中的点与面。

接下来,各项比赛开始了,你看男同学精神抖擞,女同学英姿飒爽。跳远的同学猛跑几步,脚用力一蹬,身子一弓,向前一跃,像猛虎扑食一样腾空而起,然后轻轻地落到松软的沙坑里。跳高的同学信心十足地站在起跑线上,只见他摆动双臂,飞快地跑到横杆前,腾空一跃,像展翅飞翔的海燕,又像凌空翱翔的雄鹰,只听“唰”的一声,飞过栏杆,稳稳地落入沙坑,运动场上响起一片掌声。

第一句概括了同学们的精神面貌,是场面描写中的“面”。

后面两句对跳远的同学和跳高的同学的表现的描写是“点”。

交流平台

拓展:如何写好场面描写呢?

要交代清楚场面的背景。

要写出气氛。

要在写好总体的基础上写具体。

要有顺序。

交流平台

小练笔:拔河比赛片段

请同学们按一定顺序,点面结合来写一写拔河比赛的片段,注意点面结合的运用及细节的描写。

词句段运用

读句子,注意加点的部分,说说这样写的好处。

起初是全场肃静,只听见炮声和乐曲声,只听见国旗和其他许多旗帜飘拂的声音。

那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

反复

…

…

…

…

词句段运用

这两个句子都运用了相同的句式。

第一个句子中的这两个“只听见”起到了强调的作用,突出了升旗鸣炮的时候“全场肃静”的氛围。在这个庄严的时候,人们屏气凝神,没有任何喧哗。

第二个句子中的两个 “是那么”在这里表示程度,这个词语反复运用,突出表现了草原上的空气与众不同的特点。

反复

交流:这两个句子有什么特点?

词句段运用

这里的词语重复,准确地说是“反复”,是一种修辞手法,即有意重复同一个词语或句子,以达到突出某种感情、强调某个意思、加深读者印象的目的。

反复

词句段运用

大堰河,为了生活,

在她流尽了她的乳液之后,

她就开始用抱过我的双臂劳动了;

她含着笑,洗着我们的衣服,

她含着笑,提着菜篮到村边的结冰的池塘去,

她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,

她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,

她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,

她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,

(艾青《大堰河——我的保姆》)

反复

【赏析】

为了赞美保姆——大堰河的勤劳和善良,艾青在这里一连反复使用了六个“她含着笑”,使勤劳而乐观的保姆形象跃然纸上。

词句段运用

反复是为了强调某个意思或突出某种情感而重复使用某些词语或句子,所要表达的侧重点在于重复的词语或句子上;排比则是把结构相同或相似、内容相关、语气一致的三个或三个以上的短语或句子排列起来使用,侧重点不在相同的词语上。例如:

拓展:排比和反复的区别

1、终于自由啦!终于自由啦!感谢全能的上帝,我们终于自由啦!

句中三次咏叹“终于自由啦!”,表达对自由的期盼和渴望,侧重点就是“终于自由啦!”,所以此句的修辞手法为反复。

2、狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

“狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了”这三者的内容不同,但是结构相同,是排比。

词句段运用

“说”

写人物说话时,可以不用“说”来表达。读句子,仿照着写一写。

清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后传来一声赞叹:“多好啊!”

“我还有作业没完成,不能和你一起去玩了。”我婉言谢绝了伙伴的邀请。

“既然这样,你以后再也不要找我借书了!”话一出口,我就后悔了。

妈妈俯下身子盯着我的眼睛,一脸焦急:“你的眼睛怎么肿了?”

词句段运用

第一、二句分别用“赞叹”“婉言谢绝”代替了“说”;

第三、四句根本没有表示“说”的词语,而用了人物的行为和神态去“说”。

“说”

交流:读了这些句子,你有什么发现?

知识链接

一个字:讲、问、答、喊、嚷、吼、曰、论、叫……

两个字:商议、赞叹、责备、告诉、数落、质问、回答、探讨、请教……

三个字:打圆场、咬耳朵……

四个字:窃窃私语、自言自语、喃喃自语、交头接耳、异口同声……

“说”字大家庭

“说”字竟然可以用这么多字来代替,我们的汉字可真是博大精深啊!

词句段运用

仿写对话描写,注意不要使用“说”字。

示例:“救命啊!老爸要抓住我啦!”我大叫。

“说”

看着舞台上精彩的演出,观众们忍不住赞叹:“太美了!”

“你们俩就不要再吵了,只是一场小误会嘛!”学习委员赶忙上前打圆场。

词句段运用

生活中每个人说话时的体态动作都带有鲜明的个性特点,既展示人物语言,又展示人物说话时的细小动作,二者搭配使用,能使人听其言、观其行、会其意。

学会用人物的行为和神态去“说”

巧用伴随语言的行为动作。

“站住!作业写完了吗,就想出去玩?”爸爸往门口一横,一把抓住了他。

他一蹦三尺高:“我们赢啦!我们赢啦!”

词句段运用

学会用人物的行为和神态去“说”

巧用伴随语言的神态。

我们每个人说话时的表情神态并不相同,即使同一个人在不同时候说话的表情神态也不相同,所以用神态去“说”,一个鲜活的形象就会呈现在我们面前。

老妈皱着眉头:“你怎么会连这个也错啊,是不会呢,还是粗心大意呢?”

我低着头,心里就像揣着一只兔子一样忐忑不安:“花瓶是我打破的。”

词句段运用

好的人物语言,不只能听到声音,还能看到动作、表情以及肢体上的语言。人的表情很丰富,喜、怒、哀、乐、惊等;人的动作更多,就单单一个脚下动作就可以说走、跑、跳、跺。所以大家在以后的学习中要不断丰富我们的语言积累,在大量增加词汇量的基础上再来写好人物对话,这样,人物的对话才会更丰满。

“说”

书写提示

下面是两位同学的书法作品。我们也来试着写一写,举办一次书法作品展览。

横幅的作品从上往下,署名在右下。

竖幅的作品从右往左写,署名在左下角;

书写提示

横写式:如果正文为现代文(诗歌除外),则首行起首字宜错开两字书写,每行左(除首行)与右的临界字应在同一竖直线上。(借助图片理解)

竖写式:多为齐天齐地格式,即正文各行起首字在同一直线上,各行尾字在同一直线上,标点符号占一字。(借助图片理解)

落款:无论是横写式还是竖写式,落款文字都尽量不要超过正文首尾,或与之相齐。落款的字体要略小于正文,以显构图上的和谐。

硬笔书法作品的常见格式要求

书写提示

要求:

行款整齐,布局合理。

书写正确,字体规范。

自我检视,不断提高。

书写提示

书写作品展览会

日积月累

鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植

祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。——李纲

位卑未敢忘忧国。——陆游

交流:说一说自己读懂了什么?

日积月累

相关资料:

三国时期,蜀主刘备死后,后主刘禅继位,把国内的军政大权交给诸葛亮处理。诸葛亮一面联吴伐魏,南征孟获,积极准备两次北伐,在最后一次北伐前夕给刘禅写《后出师表》表示自己为国鞠躬尽瘁、死而后已。

鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮

出自诸葛亮的《后出师表》

指勤勤恳恳,竭尽心力,到死为止。多用来形容人的伟大。

日积月累

相关资料:

曹植也生活在三国时期。他虽是曹操的儿子,也有政治上的雄心壮志,却不受重用,无法实现自己的抱负,只有在文学中才能施展其才华,抒发其壮志报国的豪情。他是建安文学的代表人物之一与集大成者。

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植

出自三国时期曹植的《白马篇》

为了解除国难献身,把死亡看作回家一样。突出表现了一种爱国情感。

日积月累

相关资料:

宣和七年冬,金兵两路攻宋,昏聩无能的宋徽宗只好仓促让位钦宗,慌忙出逃镇江。李纲竭力反对南逃主张坚决抵抗。李纲奏言钦宗:“祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。”钦宗听取了他的建议,把李纲提拔为兵部侍郎。

祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。——李纲

出自《宋史 李纲列传上》

祖宗留下来的土地,我们无论如何也要守住,一寸土地也不能让给别人。

日积月累

相关资料:

陆游是南宋著名诗人。他出生于两宋之交,成长在偏安的南宋,民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离给他带来了不可磨灭的印记。陆游年轻时就以慷慨报国为己任,把消灭入侵的敌人、收复沦陷的国土当作人生第一要旨,但是他的抗敌理想屡屡受挫。于是,他的大量诗歌既表现了昂扬的斗志,也倾诉了深沉的悲愤之情。

位卑未敢忘忧国。——陆游

出自宋代陆游的《病起书怀》

虽然自己地位低微,但是从没忘掉忧国忧民的责任。

日积月累

根据情境填入恰当的句子。

1、“ ”作为一名军人,我相信,如果祖国有难,我和我的战友们必定挺身而出,浴血战场。

2、敬爱的周总理把自己的毕生精力、全部心血无私地奉献给了中国革命和中国人民,为我们树立了“ ”的光辉榜样,赢得了全国人民的无限爱戴。

捐躯赴国难,视死忽如归。

鞠躬尽瘁,死而后已。

日积月累

常思奋不顾身,而殉国家之急。——[汉]司马迁

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

——[宋]范仲淹《岳阳楼记》

天下兴亡,匹夫有责。——[清]顾炎武

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

——[清]林则徐《赴戍登程口占示家人》

今天我们掌握了场面描写的方法、“反复” 修辞手法,体会了词句反复的表达效果;我们也学习了不用“说”字来说话。另外,我们也开展了一次书写作品展览会,还学习了几句爱国的名言,它们并不因年代久远而失去了意义,相反,我们今天读来仍然感觉无比亲切,因为我们每个人都热爱我们的祖国。

课堂总结

感谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地