古诗词诵读《无衣》课件(共24张PPT)2023—2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《无衣》课件(共24张PPT)2023—2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 46.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

无衣

——《诗经·秦风》

选择性必修上诗歌教学(知识技能学习)

核心素养目标

1. 通过诵读把握《无衣》的主要内容,掌握《诗经》重章叠句的形式特点;

2. 比较语言变化的内部逻辑,体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国情怀;

3. 通过叙述视角的变换,深度体悟诗歌所呈现的民族情感的凝聚力和向心力;

4. 读写结合,进一步内化民族情感、家国情怀,以读促写,强化语言表达能力。

知识性学习:预习部分探讨

查找相关资料积累文化常识

文化常识梳理

我国第一部诗歌总集;

时间跨度西周初年至春秋中叶;现存305篇,又称《诗三百》;

我国现实主义诗歌的源流。

《诗》三百,一言以蔽之,曰:思无邪。

——《论语·为政》

活动一 查找相关资料,积累文化常识

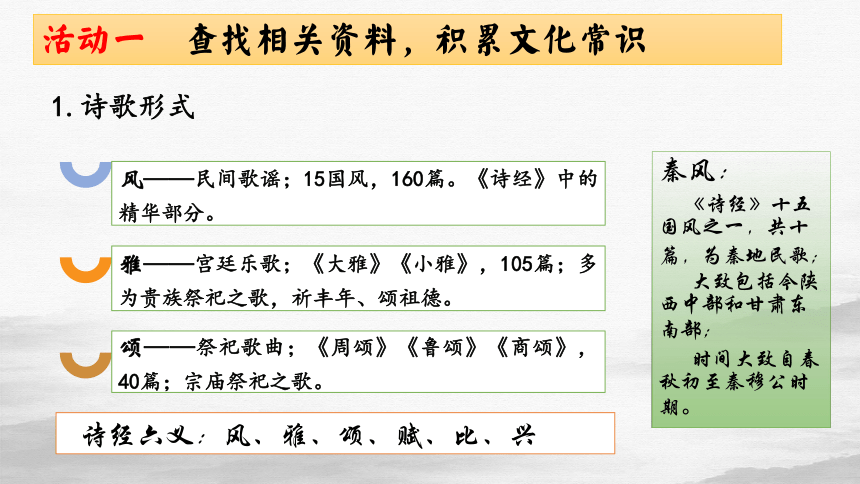

风——民间歌谣;15国风,160篇。《诗经》中的精华部分。

雅——宫廷乐歌;《大雅》《小雅》,105篇;多为贵族祭祀之歌,祈丰年、颂祖德。

颂——祭祀歌曲;《周颂》《鲁颂》《商颂》,40篇;宗庙祭祀之歌。

诗经六义:风、雅、颂、赋、比、兴

1.诗歌形式

秦风:

《诗经》十五国风之一,共十篇,为秦地民歌;

大致包括今陕西中部和甘肃东南部;

时间大致自春秋初至秦穆公时期。

活动一 查找相关资料,积累文化常识

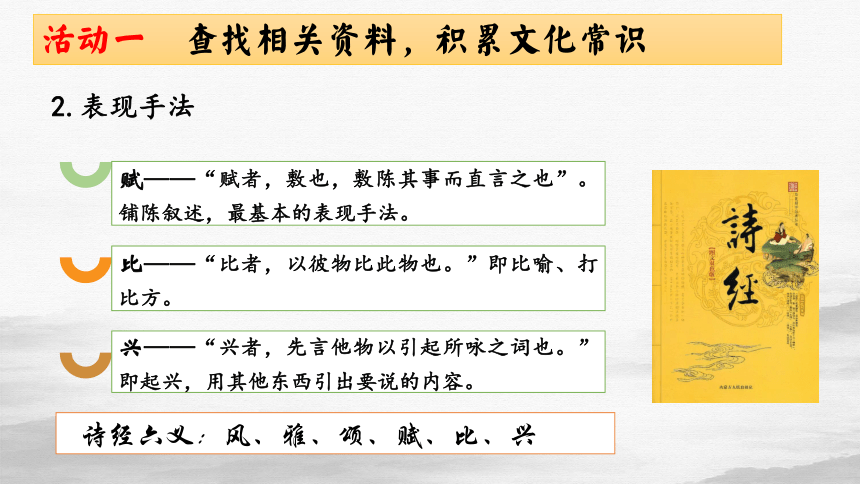

赋——“赋者,敷也,敷陈其事而直言之也”。铺陈叙述,最基本的表现手法。

比——“比者,以彼物比此物也。”即比喻、打比方。

兴——“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”即起兴,用其他东西引出要说的内容。

诗经六义:风、雅、颂、赋、比、兴

2.表现手法

创作背景分享,明确诗歌题材

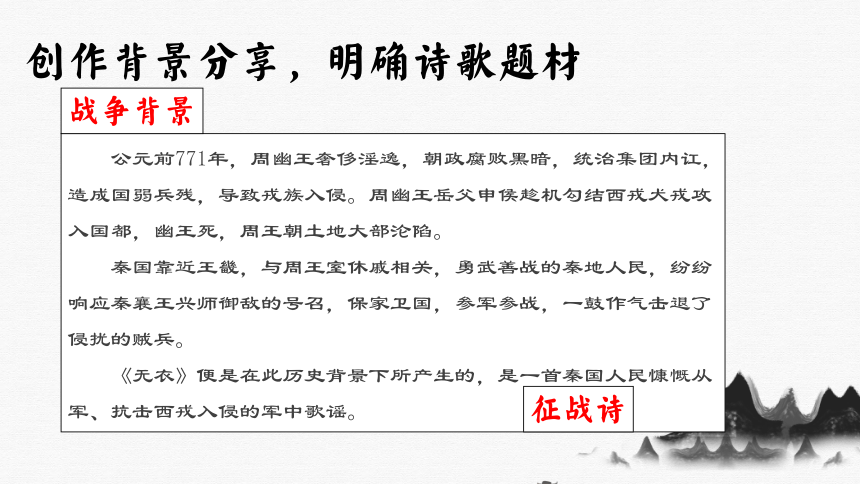

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残,导致戎族入侵。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周王朝土地大部沦陷。

秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,勇武善战的秦地人民,纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。

《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是一首秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。

征战诗

战争背景

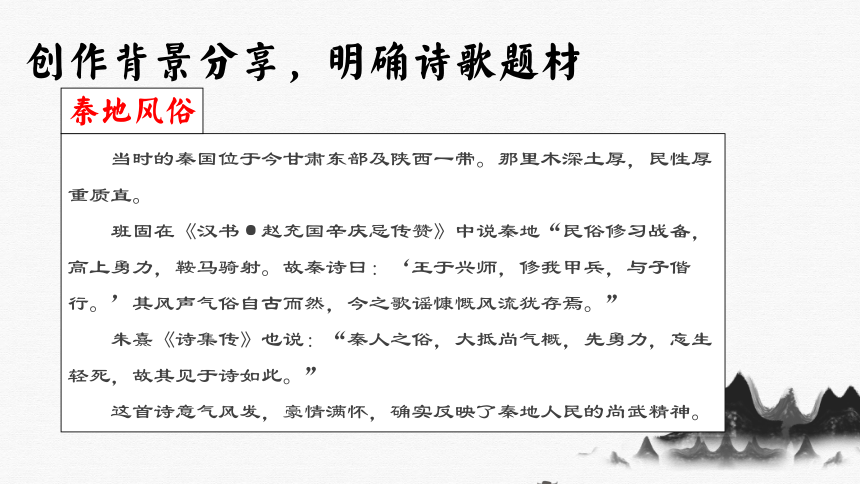

当时的秦国位于今甘肃东部及陕西一带。那里木深土厚,民性厚重质直。

班固在《汉书·赵充国辛庆忌传赞》中说秦地“民俗修习战备,高上勇力,鞍马骑射。故秦诗曰:‘王于兴师,修我甲兵,与子偕行。’其风声气俗自古而然,今之歌谣慷慨风流犹存焉。”

朱熹《诗集传》也说:“秦人之俗,大抵尚气概,先勇力,忘生轻死,故其见于诗如此。”

这首诗意气风发,豪情满怀,确实反映了秦地人民的尚武精神。

秦地风俗

创作背景分享,明确诗歌题材

赏析诗歌内容

烂熟后,我之神气即古人之神气,古人之音节都在我喉吻间,合我喉吻者,便是与古人神气音节相似处,久之自然铿锵发金石声

——刘大魁(清代桐城派代表人物)《论文偶记》

学习诗歌需要反复诵读,

在诵读中感受语辞、语声,体悟思理情志;

在诵读中内化蕴蓄,进而“铿锵发金石声”,抒发和表达自己的思想情感。

一读诗歌,初步感受

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

戟 [jǐ]

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

裳 [cháng]

四言诗诵读的节奏一般读成“二/二”节拍。

读准字音,读准节奏

结合注释,梳理诗歌大意

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

读出情感,读出气势。

找诗中相同的语句。

说说诗歌运用了什么手法?有何效果?

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

读出情感,读出气势。

找诗中相同的语句。

说说诗歌运用了什么手法?有何效果?

重章叠句

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

③有何效果?

重章叠句是章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字反复咏唱的一种表情达意的方法。

无 衣(无重章叠句)

岂曰无衣?与子同袍、泽、裳。

王于兴师,修我戈矛、矛戟、甲兵。

与子同仇、偕作、偕行!

在内容,能营造意境、渲染气氛;

在主题,强化感情、突出主题;

在诗歌艺术表现上,能增强诗歌的节奏感、音乐感,形成一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

有何效果?

无 衣(无重章叠句)

岂曰无衣?与子同袍、泽、裳。

王于兴师,修我戈矛、矛戟、甲兵。

与子同仇、偕作、偕行!

在内容,营造意境、渲染气氛;

在主题,强化感情、突出主题;

在诗歌艺术表现上,能增强诗歌的节奏感、音乐感,形成一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

④找诗中不同的语句。

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

⑤这些变化部分表现了什么情感?

“同袍”“同泽”“同裳” 表现战士们克服困难、团结互助的情景。

“修我戈矛”“修我矛戟”“修我甲兵”,表现战士齐心备战的情景。

“同仇”“偕作”“偕行”,表现战士们的爱国感情和大无畏精神。

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

⑥诵读诗歌,三节诗间有什么联系?

战服—兵器—思想行动,层层深入。

统一思想—统一行动—统一赴敌,层层递进。

三读诗歌,深度体悟

借叙述者深化诗意(分三组讨论、叙写、展示)。

①叙述者是“我”(从军者),对象是“你们”(将军、士兵),写成一首从军歌。

②叙述者是“我们”(将军士兵),对象是“你”(参军者),写成一首动员令。

③叙述者是“我们”(将军士兵),对象是“你们”(将军士兵),写成一首战歌。

这三种叙述视角,哪一种最好?说说理由。

三读诗歌,深度体悟

史实链接:从夏朝开始建立国家制度,由此正式进入阶级社会。最初的国家机器常备军只是负责宫禁宿卫的宿卫军,由王族亲信组成。真正战争时出征的军队是必须战前临时征集的,由各公卿大夫诸侯王按天子要求在自己领地内按一定的行政单位征集。当时是按田亩和户籍来征集人员和物资的,包括战车和兵器,个人需自备衣、粮、兵器,车马则在大的范围内集体解决,这就明白了为什么说“无衣”,为什么说要“修我兵器”了。那时人们是居则为民,战则为兵。“动员令”略显被动,不能突出主动的爱国行为。“从军歌”为个体的主动行为,不能突出秦地人民的群像。“战歌”,塑造了一群虽然缺衣少食,但不计个人得失,仍不改爱国情怀的秦地人民的群像,更能彰显民族的凝聚力、向心力。

三读诗歌,深度体悟

请试着归纳本诗的主题。

《无衣》是秦国人民抗击西戎入侵的军中战歌。

表现了秦国人民同甘共苦、互相关心、团结一致、同仇敌忾的战斗意志和乐观精神

四读诗歌,外化表达

(1)读出情怀,读出自我。

(2)读写结合:学完《无衣》这首诗之后,你有什么话要对我们的戍边战士或对自己说?请写一首短诗(可用重章叠句的形式)。

活动: 探究诗歌主题,厚植爱国情怀

屈原《九歌·国殇》

操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤。

霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓。

天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反,平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。

身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄!

对比联读

短兵相接

奋死抗敌

战斗场面

无怨无悔

气贯长虹

讴歌将士

感谢

欣赏

无衣

——《诗经·秦风》

选择性必修上诗歌教学(知识技能学习)

核心素养目标

1. 通过诵读把握《无衣》的主要内容,掌握《诗经》重章叠句的形式特点;

2. 比较语言变化的内部逻辑,体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国情怀;

3. 通过叙述视角的变换,深度体悟诗歌所呈现的民族情感的凝聚力和向心力;

4. 读写结合,进一步内化民族情感、家国情怀,以读促写,强化语言表达能力。

知识性学习:预习部分探讨

查找相关资料积累文化常识

文化常识梳理

我国第一部诗歌总集;

时间跨度西周初年至春秋中叶;现存305篇,又称《诗三百》;

我国现实主义诗歌的源流。

《诗》三百,一言以蔽之,曰:思无邪。

——《论语·为政》

活动一 查找相关资料,积累文化常识

风——民间歌谣;15国风,160篇。《诗经》中的精华部分。

雅——宫廷乐歌;《大雅》《小雅》,105篇;多为贵族祭祀之歌,祈丰年、颂祖德。

颂——祭祀歌曲;《周颂》《鲁颂》《商颂》,40篇;宗庙祭祀之歌。

诗经六义:风、雅、颂、赋、比、兴

1.诗歌形式

秦风:

《诗经》十五国风之一,共十篇,为秦地民歌;

大致包括今陕西中部和甘肃东南部;

时间大致自春秋初至秦穆公时期。

活动一 查找相关资料,积累文化常识

赋——“赋者,敷也,敷陈其事而直言之也”。铺陈叙述,最基本的表现手法。

比——“比者,以彼物比此物也。”即比喻、打比方。

兴——“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”即起兴,用其他东西引出要说的内容。

诗经六义:风、雅、颂、赋、比、兴

2.表现手法

创作背景分享,明确诗歌题材

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残,导致戎族入侵。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周王朝土地大部沦陷。

秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,勇武善战的秦地人民,纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。

《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是一首秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。

征战诗

战争背景

当时的秦国位于今甘肃东部及陕西一带。那里木深土厚,民性厚重质直。

班固在《汉书·赵充国辛庆忌传赞》中说秦地“民俗修习战备,高上勇力,鞍马骑射。故秦诗曰:‘王于兴师,修我甲兵,与子偕行。’其风声气俗自古而然,今之歌谣慷慨风流犹存焉。”

朱熹《诗集传》也说:“秦人之俗,大抵尚气概,先勇力,忘生轻死,故其见于诗如此。”

这首诗意气风发,豪情满怀,确实反映了秦地人民的尚武精神。

秦地风俗

创作背景分享,明确诗歌题材

赏析诗歌内容

烂熟后,我之神气即古人之神气,古人之音节都在我喉吻间,合我喉吻者,便是与古人神气音节相似处,久之自然铿锵发金石声

——刘大魁(清代桐城派代表人物)《论文偶记》

学习诗歌需要反复诵读,

在诵读中感受语辞、语声,体悟思理情志;

在诵读中内化蕴蓄,进而“铿锵发金石声”,抒发和表达自己的思想情感。

一读诗歌,初步感受

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

戟 [jǐ]

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

裳 [cháng]

四言诗诵读的节奏一般读成“二/二”节拍。

读准字音,读准节奏

结合注释,梳理诗歌大意

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

读出情感,读出气势。

找诗中相同的语句。

说说诗歌运用了什么手法?有何效果?

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

读出情感,读出气势。

找诗中相同的语句。

说说诗歌运用了什么手法?有何效果?

重章叠句

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

③有何效果?

重章叠句是章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字反复咏唱的一种表情达意的方法。

无 衣(无重章叠句)

岂曰无衣?与子同袍、泽、裳。

王于兴师,修我戈矛、矛戟、甲兵。

与子同仇、偕作、偕行!

在内容,能营造意境、渲染气氛;

在主题,强化感情、突出主题;

在诗歌艺术表现上,能增强诗歌的节奏感、音乐感,形成一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

有何效果?

无 衣(无重章叠句)

岂曰无衣?与子同袍、泽、裳。

王于兴师,修我戈矛、矛戟、甲兵。

与子同仇、偕作、偕行!

在内容,营造意境、渲染气氛;

在主题,强化感情、突出主题;

在诗歌艺术表现上,能增强诗歌的节奏感、音乐感,形成一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

④找诗中不同的语句。

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

⑤这些变化部分表现了什么情感?

“同袍”“同泽”“同裳” 表现战士们克服困难、团结互助的情景。

“修我戈矛”“修我矛戟”“修我甲兵”,表现战士齐心备战的情景。

“同仇”“偕作”“偕行”,表现战士们的爱国感情和大无畏精神。

二读诗歌,分析品赏

无 衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

⑥诵读诗歌,三节诗间有什么联系?

战服—兵器—思想行动,层层深入。

统一思想—统一行动—统一赴敌,层层递进。

三读诗歌,深度体悟

借叙述者深化诗意(分三组讨论、叙写、展示)。

①叙述者是“我”(从军者),对象是“你们”(将军、士兵),写成一首从军歌。

②叙述者是“我们”(将军士兵),对象是“你”(参军者),写成一首动员令。

③叙述者是“我们”(将军士兵),对象是“你们”(将军士兵),写成一首战歌。

这三种叙述视角,哪一种最好?说说理由。

三读诗歌,深度体悟

史实链接:从夏朝开始建立国家制度,由此正式进入阶级社会。最初的国家机器常备军只是负责宫禁宿卫的宿卫军,由王族亲信组成。真正战争时出征的军队是必须战前临时征集的,由各公卿大夫诸侯王按天子要求在自己领地内按一定的行政单位征集。当时是按田亩和户籍来征集人员和物资的,包括战车和兵器,个人需自备衣、粮、兵器,车马则在大的范围内集体解决,这就明白了为什么说“无衣”,为什么说要“修我兵器”了。那时人们是居则为民,战则为兵。“动员令”略显被动,不能突出主动的爱国行为。“从军歌”为个体的主动行为,不能突出秦地人民的群像。“战歌”,塑造了一群虽然缺衣少食,但不计个人得失,仍不改爱国情怀的秦地人民的群像,更能彰显民族的凝聚力、向心力。

三读诗歌,深度体悟

请试着归纳本诗的主题。

《无衣》是秦国人民抗击西戎入侵的军中战歌。

表现了秦国人民同甘共苦、互相关心、团结一致、同仇敌忾的战斗意志和乐观精神

四读诗歌,外化表达

(1)读出情怀,读出自我。

(2)读写结合:学完《无衣》这首诗之后,你有什么话要对我们的戍边战士或对自己说?请写一首短诗(可用重章叠句的形式)。

活动: 探究诗歌主题,厚植爱国情怀

屈原《九歌·国殇》

操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤。

霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓。

天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反,平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。

身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄!

对比联读

短兵相接

奋死抗敌

战斗场面

无怨无悔

气贯长虹

讴歌将士

感谢

欣赏