高中语文部编版必修下2烛之武退秦师(课件)(共77张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版必修下2烛之武退秦师(课件)(共77张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 575.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-20 06:36:54 | ||

图片预览

文档简介

(共77张PPT)

烛之武退秦师

第 2 课

一 词语积累

1.记成语

①老当益壮:年纪虽老,志向更高、劲头儿更大。当,应该;益,更加;壮,雄壮。

②足智多谋:智谋很多,形容善于料事和用计。足,充实、足够;智,聪明、智慧;谋,计谋。

③临危不惧:遇到危难毫不畏惧。临,遇到;危,危险;惧,怕。

④能谋善断:形容人能不断思考,并善于判断。善,擅长;断,决断。

⑤高瞻远瞩:站得高,看得远,比喻眼光远大。瞻,视,望;瞩,注视。

2.记文言实词

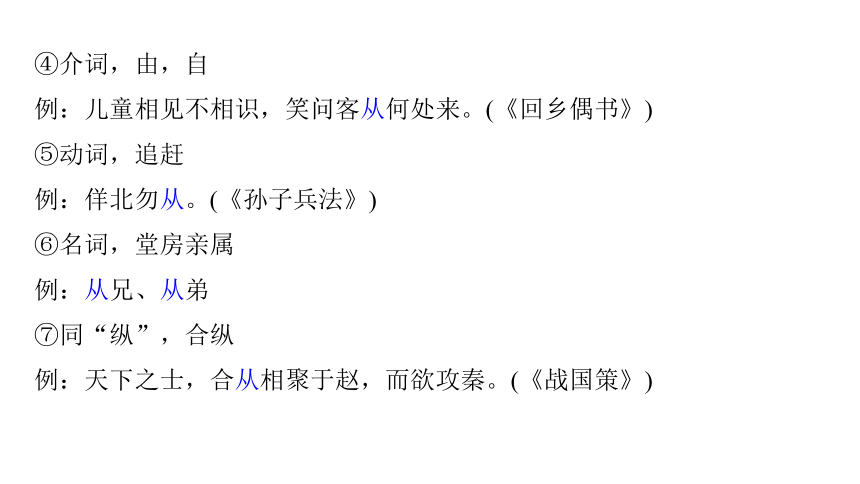

(1)从(120个实词之一)

【字义例释】

①动词,听从

例:公从之。

②动词,跟随,跟从

例:惑而不从师。(《师说》)

③动词,参加,从事

例:弟走从军阿姨死。(《琵琶行》)

④介词,由,自

例:儿童相见不相识,笑问客从何处来。(《回乡偶书》)

⑤动词,追赶

例:佯北勿从。(《孙子兵法》)

⑥名词,堂房亲属

例:从兄、从弟

⑦同“纵”,合纵

例:天下之士,合从相聚于赵,而欲攻秦。(《战国策》)

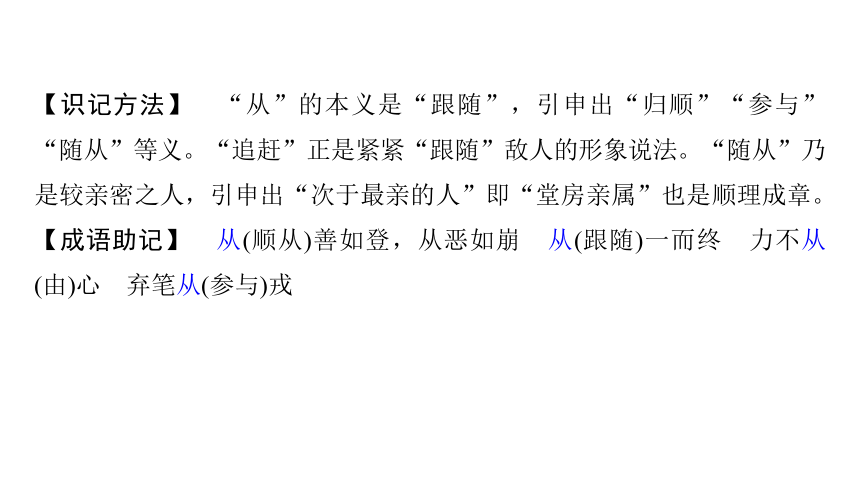

【识记方法】 “从”的本义是“跟随”,引申出“归顺”“参与” “随从”等义。“追赶”正是紧紧“跟随”敌人的形象说法。“随从”乃是较亲密之人,引申出“次于最亲的人”即“堂房亲属”也是顺理成章。

【成语助记】 从(顺从)善如登,从恶如崩 从(跟随)一而终 力不从(由)心 弃笔从(参与)戎

(2)既(120个实词之一)

【字义例释】

①连词,表两种情况同时存在

例:既东封郑,又欲肆其西封。

②动词,尽,完了

例:言未既,有笑于列者曰:“先生欺余哉!”(《进学解》)

③连词,既然

例:既自以心为形役,奚惆怅而独悲?(《归去来兮辞》)

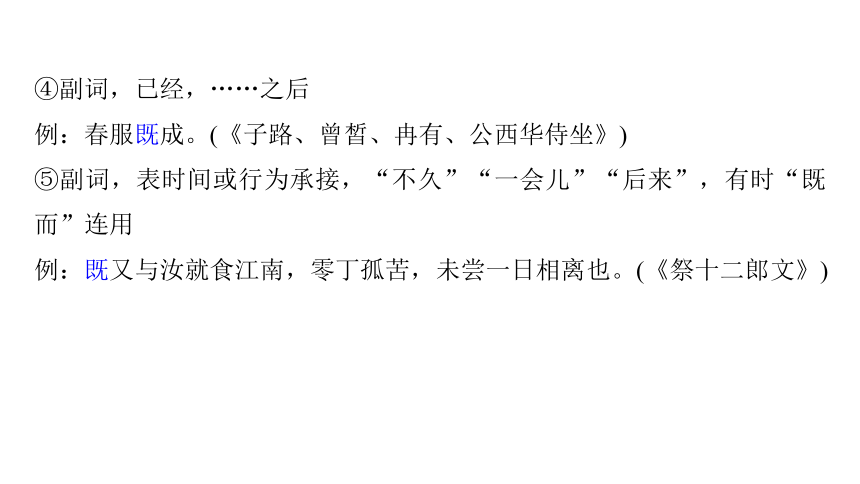

④副词,已经,……之后

例:春服既成。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

⑤副词,表时间或行为承接,“不久”“一会儿”“后来”,有时“既而”连用

例:既又与汝就食江南,零丁孤苦,未尝一日相离也。(《祭十二郎文》)

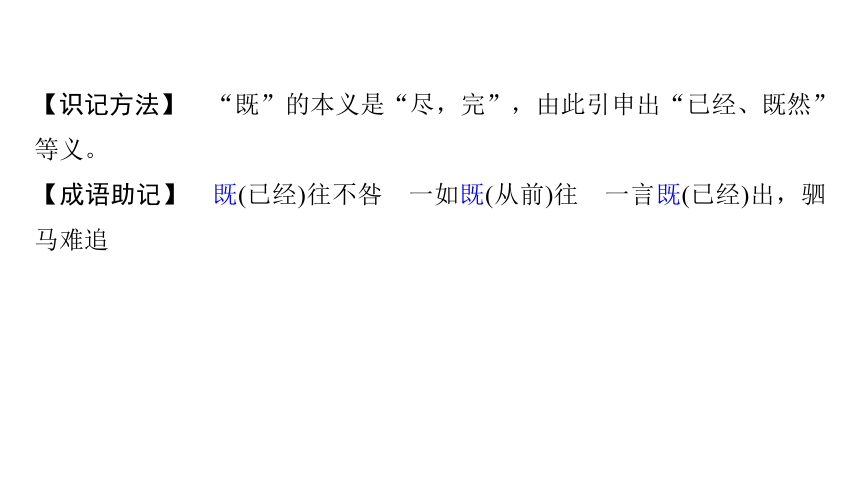

【识记方法】 “既”的本义是“尽,完”,由此引申出“已经、既然”等义。

【成语助记】 既(已经)往不咎 一如既(从前)往 一言既(已经)出,驷马难追

二 名句识记

关于爱国的名言

①临患不忘国,忠也。——《左传》

②利于国者爱之,害于国者恶之。——《晏子春秋》

③苟利国家,不求富贵。——《礼记·儒行》

④捐躯赴国难,视死忽如归。——《白马篇》

⑤烈士之爱国也如家。——《抱朴子·广譬》

⑥国耻未雪,何由成名?——《独漉篇》

⑦先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——《岳阳楼记》

⑧王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。——《示儿》

⑨位卑未敢忘忧国。——《病起书怀》

⑩人生自古谁无死?留取丹心照汗青。——《过零丁洋》

风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。

——顾宪成

三 主题悦读

1.古诗微读

予七十赵监税见贺以诗次韵

[宋]陈造

平生烛之武,况已雪髯翁。

誉我犹时用,君言恐未公。

这首诗是诗人借烛之武的遭遇感慨自己的生平,并对赵监税的赞誉表达自己不赞同的观点。诗人认为,自己一生就像烛之武一样,从没有被重用过,何况现在已经是头发雪白的七十岁老人。“誉我犹时用,君言恐未公。”——您赞誉我说还会被重用,我担心您说的不够公允。

赏 析

2.作品延读

《左传》的“诗笔”

徐佳超

史与诗并不存在不可跨越的鸿沟,历史作品普遍存在着诗学的本质。历史的记录不应仅仅是直白的表露,也有想象的朦胧、诗意的表达,因此“诗笔”的运用也应当是中国古典史书叙事的经典笔法。

《左传》一书既有史学的属性又有文学的特质,它将比喻、排比、顶真、对偶等修辞方法和想象、联想等表现手法综合运用,其书写结果营造出的诗意,成为《左传》“诗笔”的一大特征。

合理运用修辞是古典诗歌营造意境的重要手段,如对偶的修辞手法。中国古典文学作品中,骈文和律诗最讲究对偶。同样,在《左传》的叙事中,对偶之法也运用得相当广泛。林纾先生总结晋楚“鄢陵之战”时曾说:“以大势论之,实得一偶字法。何云偶?每举一事,必有对也。”(《左传撷华》)不仅是描述战争用对偶,前后参看,《左传》全用偶法。齐公子纠与公子小白相争君位,对以宋宣公将君位传于宋穆公;晋国强盛,便生出楚国与之抗衡;楚国势大,便有吴国伺机在侧……《左传》全书小到一篇文字,大至全书叙事,这种两两相对的叙事方法的运用比比皆是。善用此法,使文字实为散句之形而有骈文之约。将对偶之法贯通到整个《左传》叙事中,当属《左传》文本“诗笔”运用之最。

诗家在吟咏之间,要求作品中有点睛之笔,以一字为工使形象鲜活,神情飞动,这个字称为一篇诗词的眼目。《左传》在写人记事的过程中也呈现出具有“诗眼”的妙笔。试举一例,“公祭之地,地坟(意指毒酒使地上的土凸起成堆)”(《左传·鲁僖公四年》),一个“坟”字有三点妙用:骊姬的目的是让晋献公废黜太子申生,所以用毒要有极强的视觉冲击感,要让献公觉得申生想毒杀亲父,所以用毒一定要有“坟”的强烈效果。“坟”字,首先表现了毒药之烈,烘托出骊姬的毒辣,此其妙之一。其妙之二,在于表现晋献公的阴狠。献公实际上早就有废黜太子之心:“寡人有子,未知其谁立焉。”(《左传·鲁闵公二年》)所以,

“地坟”的毒药正好也给了献公废黜太子的充足理由。一个“坟”字,映照出了一个狠毒的晋君形象。其妙之三,在于文本层面。“坟起”极具画面感,将血淋淋的宫斗展现得淋漓尽致,骊姬一计而祸三公子,申生自缢,重耳、夷吾逃亡,“坟”最终成为埋葬申生的坟墓,读来令人不寒而栗。

综合考察,《左传》的“诗笔”恰恰是对历史事件,即所谓“史笔”的必要补充。在“史笔”之余,《左传》在事件、人物、情节方面以“诗笔”所做的历史叙述,弥补了“史笔”缺少的心灵叙事,加强了“史笔”的批判力量,体现了春秋文学的历史进步。在叙事功能上,

“诗笔”的运用既调整了叙事节奏,延伸了叙述时间,又丰富了叙事内容,增强了叙事的诗意感。值得注意的是,“诗笔”并不是游离于叙事主题之外的情感抒发,而是叙事结构的有机组成部分,《左传》的“诗笔”或出现在叙事之中,或在事件结尾进行评价,制造出一种参差错落的美学效果,在显现深刻政治主题时又可以勾勒出诗意的世俗生活,同时,这种文学上的“诗笔”,深度挖掘了历史人物的精神世界,看似诗意连绵,却更具有揭示历史本质的力量。

文章观点明确,思路清晰。开头从史与诗的关系入手,点明“诗笔”的运用是中国古典史书叙事的经典笔法的观点。接着,以《左传》为例,进一步指出《左传》亦有“诗笔”特征。然后,从对偶法和“诗眼”两个方面阐述这一特征。最后,文章总结指出《左传》的“诗笔”是对历史事件,即所谓“史笔”的必要补充。

赏 析

四 晨读快练

1.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

《左传》虽不是文学著作,但从广义上看,仍应该说是中国第一部大规模的叙事性作品。比较以前任何一部著作,①__________________。许多头绪纷杂、变化多端的历史大事件,都能处理得有条不紊,繁而不乱。②_____________________,尤其为后人所称道。写得最为出色的,便是春秋时期著名的五大战役。作者善于将每一场战役放在大国争霸的背景下展开,对于战争的远因近因,各国关系的组合变化,战前策划,交锋过程,战争影响,以简练而不乏文采的语言一一交代清楚。这种叙事能力,无论对后来的历史著作还是文学著作,③_________________。

答案 (示例)①它的叙事能力表现出惊人的进步

②其中关于战争的描写

③都具有极重要的意义

这段文字围绕《左传》的叙事能力展开叙述。第①处将《左传》与以前的著作相比,由后文“有条不紊,繁而不乱”可知,此处应填“它的叙事能力表现出惊人的进步”之类的内容。

“写得最为出色的,便是春秋时期著名的五大战役”,是第②处补写的最佳提示,因此此处应填“其中关于战争的描写”之类的内容。

前面将《左传》关于战争的叙事能力作了充分阐述,那么它对后世的历史或文学著作应该产生了积极而重要的影响,由此可知第③处应填“都具有极重要的意义”之类的内容。

2.下面是一段关于《左传》作者的文字,请用三句话概括它三个方面的内容。

关于《左传》的作者,《史记·十二诸侯年表序》说是左丘明,唐代赵匡首先怀疑“左氏”非左丘明,清代姚鼐进一步提出:“左氏之书,非出一人所成。”他还提出《左传》作者可能是吴起。还有人主张《左传》为刘歆所作,不过这些怀疑之说都没有充分根据。关于左丘明的记载最早见于《论语·公冶长》。清代朱彝尊认为左氏为复姓(《癸巳类稿·左丘明子孙姓氏论》)。至于其生卒行事,史皆不详。《孔子家语·观周篇》说:“孔子将修《春秋》,丘明为之传,共为表里。”未知所据。不过一般论者据《左传》所记事实,都认为作者的生活年代要比孔子晚。

答案 (1)关于《左传》作者的众多怀疑之说都是没有充分根据的。

(2)关于左丘明的姓氏历来众说纷纭。

(3)一般论者认为有关孔子与左丘明的交往的记载是不符合事实的。

先将所给材料按照行文思路划分为三个层次,前三句为一个层次,“关于《左传》的作者,《史记·十二诸侯年表序》说是左丘明”“《左传》作者可能是吴起。还有人主张《左传》为刘歆所作”“不过这些怀疑之说都没有充分根据”;四、五、六三句为第二层,“清代朱彝尊认为左氏为复姓……至于其生卒行事,史皆不详”;七、八、九三句为第三层,分好层次之后,可以从作者、姓氏和孔子与左丘明的交往情况三个方面进行归纳。

返回

预学

任务单

1.认识作者

左丘明(约前502—前422),春秋末期鲁国人,史学家、文学家、思想家、散文家。左丘明知识渊博,品德高尚,孔子言与其同耻,曰:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”司马迁称其为“鲁君子”。他被誉为“百家文字

一 知人论世

之宗,万世古文之祖”。代表作品有《左传》和现存最早的国别体史书《国语》。

2.探寻背景

本文所叙内容发生在公元前630年,当时正值春秋初期,周王室日渐衰微,已趋于名存实亡。各诸侯国纷纷扩张势力,角逐霸主地位。文中提到的晋侯即晋文公重耳,秦伯即秦穆公任好,他们两人先后跻身于春秋五霸之列。当时晋国势力强于秦国,秦与晋结为姻亲关系,双方为了暂时的共同利益,采取联合行动。楚国当时也有争霸中原的雄心,而郑国是晋、秦、楚三国必争之地,为了遏制楚国势力向北扩展,秦、晋两国联合出兵攻郑。

二 初读文本

(第1段)晋侯、秦伯围郑,以( )其无礼于晋,且贰(

)于楚也。晋军( )函陵,秦军氾南。

开头写大兵压境,郑国危在旦夕,渲染了一种紧张的气氛,语调要低沉。

1.读正文,通文意

解释词语

诵读提示

因为

不专心,

从属二主

驻扎

(第2段)佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若( )使( )烛之武见秦君,师( )必退。”公从之。辞( )曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

“国危矣”三字读时要语速缓慢,语气沉重,体现佚之狐对国事的担忧。

“师必退”三字要读得坚决肯定,表现出佚之狐对烛之武的理解和信任。

“今老矣,无能为也已。”重读“老”“无能”。烛之武这句话,沉重而无奈,有满腹委屈,暗含对郑伯的不满。

解释词语

诵读提示

假如

派遣

军队

推辞

公曰:“吾不能早用子(

),今急而求子,是( )寡人之过也。然( )郑亡,子亦有不利焉。”许( )之。

面对烛之武的牢骚和不满,郑伯先用“是寡人之过也”表示自责,读时加强语气,重读“寡人”和“过”“也”。“然”

“亦”“焉”读时要加强语气,注重停顿,语音延长,既有理性分析,又情真意切。

解释词语

诵读提示

古代对男子

的尊称

这

然而

答应

(第3段)夜( )缒[

]而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既( )知亡矣。若亡郑而有益于君,敢( )以烦执事。越国以鄙( )远(

),君知其难也,焉( )用亡郑以陪( )邻?邻之厚,君之薄也。

烛之武对秦伯说的一段话,既委婉谨慎又有很强的逻辑性,口气不可太强,亦不可软弱无力。“郑既知亡矣”,要用诚恳的语气来打动秦伯。

解释词语

诵读提示

在夜里

用绳子拴

着人(或物)从上往下送

已经

自言冒昧的谦辞

把……当作边邑

远地,

指郑国

哪里

增加

若舍郑以为(

)东道主,行李( )之往来,共( )其乏困( ),君亦无所害。且君尝为( )晋君赐( )矣,许君焦、瑕,朝( )济( )而夕设版( )焉,君之所知也。夫晋,何厌( )之有?

在读“若亡郑……君亦无所害”时,因为这是烛之武站在秦国的角度考虑,所以要读得不卑不亢,语调可适当高昂。

在读晋背信弃义时,要读得慷慨激昂一些。

解释词语

诵读提示

“以之为”的省略,把

它作为

外交使者

同“供”,供给

缺少的资粮

给予

恩惠

在早上

渡河

修筑防御工事

满足

既东封( )郑,又欲肆( )其西封,若不阙(

)秦,将焉( )取之?阙秦以利晋,唯( )君图( )之。”秦伯说(

),与郑人盟( )。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

在读晋将灭郑“阙秦”时,要有拳拳之情,殷殷之意,要流露出烛之武为秦国利益着想和对秦国的关心。

解释词语

诵读提示

使……成为疆界

延伸、扩张

侵

损、削减

从哪里

表示希望、祈请

考虑

同“悦”,

愉快、高兴

结盟

(第4段)子犯请击之。公曰:“不可。微( )夫人(

)之力不及此。因( )人之力而敝( )之,不仁;失其所与( ),不知(

);以乱易整,不武。吾其(

)还也。”亦去( )之。

晋文公对子犯说的话,要读得沉稳从容,表现出晋文公清醒的头脑和理智的判断。

解释词语

诵读提示

没有

那个人,指

秦穆公

依靠

损害

结交、同盟

同“智”,明

智

表示祈

使

离开

2.读正文,初思考

(1)结合课文注释或助读资源,了解文中涉及史实。

①“无礼于晋”指的哪段史实:___________________________________

_________________________

②“且贰于楚也”指的哪段史实:_________________________________

③“且君尝为晋君赐矣”指的哪段史实:___________________________

_________

指晋文公早年出亡经过郑国时,郑国

没有以应有的礼遇对待他。

指郑国依附于晋的同时又亲附于楚。

指秦穆公曾派兵护送晋惠公回

国的事。

④“朝济而夕设版焉”指的哪段史实:_____________________________

___________________

⑤“微夫人之力不及此”指的哪段史实:___________________________

___________________________________

指晋惠公早上渡过黄河回国,晚

上就修筑防御工事。

晋文公曾在外流亡十九年,得

到秦穆公的帮助才回到晋国做了国君。

(2)根据课文,填写下表。

表一:

主要内容 烛之武劝秦穆公退兵(请用原句回答)

理由一

理由二

理由三

理由四

理由五

越国以鄙远,君知其难也

邻之厚,君之薄也

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也

既东封郑,又欲肆其西封

表二:

主要内容 晋文公退军(请用原句回答)

理由一

理由二

理由三

人物形象(四字短语)

烛之武形象

晋文公形象

因人之力而敝之,不仁

失其所与,不知

以乱易整,不武

深明大义、足智多谋、勇敢无畏、不计得失

头脑清醒、随机应变、隐忍不拔

3.通文意,填导图

请在理解文意的基础上填出下面结构导图的空缺部分。

临危受命

说退秦师

1.通假字

三 基础梳理

句子 解析

行李之往来,共其乏困

夫晋,何厌之有

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

同“供”,供给

同“餍”,满足

同“悦”,高兴

同“智”,明智

2.古今异义词

词语 例句 解析

越国 越国以鄙远 古义:__________

今义:中国古代的一个国家名。

行李 行李之往来 古义:___________

今义:出门所带的包裹、箱子等。

夫人 微夫人之力不及此 古义:__________________

今义:尊称一般人的妻子。

越过别国。

外交使者。

那个人,指秦穆公。

以为 若舍郑以为东道主 古义:____________

今义:认为。

东道主 若舍郑以为东道主 古义:___________________________

今义:请客的主人。

把……作为。

东方道路上(招待过客)的主人。

3.词类活用

词语 例句 解析

盟 与郑人盟

夜 夜缒而出

朝、夕 朝济而夕设版焉

东 既东封郑

赐 且君尝为晋君赐矣

名词作动词,结盟

名词作状语,在夜里

名词作状语,朝,在早上;夕,在晚上

名词作状语,在东边

动词作名词,恩惠

害 君亦无所害

远 越国以鄙远

乏困 共其乏困

厚、薄 邻之厚,君之薄也

阙 若不阙秦

亡 若亡郑而有益于君

鄙 越国以鄙远

动词作名词,害处

形容词作名词,远地,指郑国

形容词作名词,缺少的资粮

形容词作动词,厚,变厚;薄,变薄

使动用法,使……减损

使动用法,使……灭亡

意动用法,把……当作边邑

4.一词多义

词语 例句 义项或用法

封 既东封郑

又欲肆其西封

许 许君焦、瑕

先生不知何许人也

潭中鱼可百许头

问渠那得清如许

使动用法,使……成为疆界

名词,疆界

动词,答应,许诺

名词,处所

数词,表示约数

代词,这样

微 微夫人之力不及此

则名微而众寡

微闻有鼠作作索索

微言大义

动词,没有

形容词,微小

副词,隐隐约约

形容词,精深奥妙

5.重点虚词

词语 例句 义项或用法

而 今急而求子

夜缒而出

而 若亡郑而有益于君

朝济而夕设版焉

连词,表顺承,才

连词,表修饰

连词,表顺承

连词,表转折

之 子犯请击之

是寡人之过也

臣之壮也

夫晋,何厌之有

牛何之

代词,指秦军

结构助词,的

用于主谓之间,取消句子独立性,不译

宾语前置的标志,不译

动词,往、到

6.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 是寡人之过也

宾语前置句 夫晋,何厌之有

“……也”表判断

“之”是宾语前置的标志

7.文化常识

(1)我国古代史书主要的六种体例:

①编年体:以年代为线索编排有关历史事件,如《左传》《资治通鉴》。

②纪传体:以为人物立传记的方式记叙史实,通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》《汉书》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》《资治通鉴》。

⑤断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》(“二十四史”中,除《史记》外都属于断代史)。

⑥____________:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起的史书体例,兼有编年体与纪传体的优点。如袁枢的《通鉴纪事本末》。

这六种史书体例是按不同标准划分的,实际上同一史书可能同时属于多个不同史书体例。如《史记》属于纪传体、通史,《三国志》属于纪传体、国别体、断代史。

(2)侯、伯:____、侯、____、子、男五等爵位是中国古代社会的政治等级制度之一。先秦爵制,与世袭的宗法、分封等制度互为表里,爵位往往就是政治权力的标志。秦以后的爵制(分为赐爵与封爵),与先秦爵制的性质有所不同。爵位不具备行政职能,主要用来确定皇亲、功臣世袭的政治名位和经济权利。

纪事本末体

公 伯

(3)执事:办事的官员,文中代指对方(秦穆公),表示_______。

(4)盟:两国或两人以上相互约定协同办事称“盟”。会盟时一般要杀牲、歃(shà)血(古代举行盟会时饮牲畜的血),并宣读盟书,对天发誓。国家遇急难时,诸侯间临时约定会见,举行盟礼,共同约定,互相援助,称“______”。

(5)大夫:先秦诸侯国中,在国君之下有卿、大夫、士三级。大夫世袭,有封地,后世遂以大夫为__________之称。

恭敬

会盟

一般官职

(6)烛之武的“之”:一般认为这是一个语助词,是可以删掉的。也就是说,烛之武也可称烛武。春秋时期在人名中加“之”字比较普遍,如________、________。这是因为古人为文喜用助词,以使文章委婉曲折,避免单调,这一现象也自然延伸到了人的名字当中。

介之推 宫之奇

1.关于《左传》

《左传》是我国第一部叙事详细完整的编年体史书,主要记载了东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化等方面的重要事件和重要人物。《左传》全称《春秋左氏传》,别称《左氏春秋》,是杰出的历史散文巨著,和《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。

附: 助读资源

2.相关链接

(1)秦穆公拥立晋公子夷吾

公元前651年,晋献公逝世,他的宠妃骊姬立自己的儿子奚齐为国君,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了骊姬和奚齐,派人迎接晋献公之子重耳回国即位,重耳辞谢;里克后又派人迎接重耳之弟夷吾。夷吾采纳了大臣吕省、郤芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让土地予秦,寻求秦国帮助。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所说的“君尝为晋君赐矣”。

(2)晋惠公食言背约

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣赴秦国,以“地者先君之地,君亡在外,何以得擅许秦者”为托词,食言毁约。秦、晋两国之间的关系从此出现了裂痕。这就是课文中所说的“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”。“朝济而夕设版”是夸张说法。

(3)秦穆公助重耳主晋

公元前636年,晋怀公(晋惠公之子,重耳之侄)主政,不得人心。晋人闻重耳在秦,暗中劝其返晋,愿为内应者甚众。秦穆公发兵助重耳回到晋国,重耳结束了19年的流亡生活,成为国君,是为晋文公。晋文公杀死晋怀公后,晋怀公近臣惧诛作乱,晋文公借秦师平之。这就是课文中所说的“微夫人之力不及此”。

返回

学习目标

1.探究“鄙”“焉”的意义或用法。

2.赏析课文的叙事艺术、劝说艺术。(重点)

研学

任务单

1.多义实词“鄙”

(1)解释下列句子中“鄙”的含义,并探究各义项之间的联系。

①蜀之鄙有二僧:__________________

②越国以鄙远,君知其难也:______________________

③孔子鄙其小器:____________________

④肉食者鄙,未能远谋:______________________

⑤鄙人/鄙见:____________________________

一 语言理解探究

名词,边邑,边境

动词,把……当作边邑

动词,轻视,看不起

形容词,鄙陋,见识浅

谦称自己或与自己有关的事物

义项之间的联系:_______________________________________________

___________________________________________________________________________

“鄙”的本义是“边邑”,边境自然环境“鄙陋”,故有“鄙陋”义;“鄙陋”自然会受到“轻视”;后也常用作自谦之词,如“鄙人”。

(2)“鄙”字为左声右形结构,请查找工具书,推断“鄙”字的本义。

答案 “啚”(bǐ)是“鄙”的声旁,“阝”是“鄙”的形旁。“阝”在左边时即为传统字书的“阜”部,“阜”本义为土山,故从“阜”部的字本义多与山地、地形相关;在右边时相似的写法即为传统字书的“邑”部,“邑”与城市有关,故从“邑”部的字本义多与城镇、地名相关。由此可推知,“鄙”的本义是边邑。

(3)查找工具书,解释下列带“阝”旁的汉字的本义。

阿 陵 隘 陪 陛 邦 郡 都 郭

答案 阿:大山。陵:大土山。隘:地势狭小。陪:重叠的土堆。陛:宫殿的台阶。邦:古代诸侯的封国。郡:古代的行政区域。都:有先君宗庙的大城市。郭:在城外加筑的一道城墙。

2.重要虚词“焉”

说出下列句子中“焉”的意义和用法,并归纳一下其用法与位置的关系。

①子亦有不利焉:________________________

②焉用亡郑以陪邻:______________________

③朝济而夕设版焉:____________

④积土成山,风雨兴焉:_____________________

⑤心不在焉:______________

⑥且焉置土石:____________________

⑦于我心有戚戚焉:___________________________

句末语气词,表感叹,啊

疑问代词,哪里,怎么

句末语气词

兼词,相当于“于之”

代词,之,这

兼词,于何,在哪里

形容词词尾,“……的样子”

用法与位置的关系:_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

一般来说,“焉”放在疑问句句首,为疑问代词,“怎么”“哪里”。当“焉”放在句末时,有四种情况:放在名词后,为语气助词;放在形容词后,为助词,相当于“然”;放在不及物动词后,作兼词;放在及物动词后,相当于“之”。当然,有时也有例外。

1.“烛之武退秦师”,“退”字是本文的线索。请分别用两个字(须含有“退”字)概括下面的情节,并将其填写在①~④处。

二 赏析叙事艺术

佚之狐向郑伯推荐烛之武去劝退秦师 ①

郑伯请求烛之武去劝退秦师 ②

烛之武游说秦伯退师 ③

晋侯被迫退兵 ④

荐退

求退

说退(劝退)

逼退

2.本文叙事波澜起伏,故事情节扣人心弦,使人处处为郑国的存亡提心吊胆。请根据下面的波澜图,填写序号处的相应内容。

①大军压境,郑国危在旦夕→②_________________________________→

③__________________________→④_____________________________→

⑤__________________→⑥晋文公分析形势,撤兵回国

佚之狐推荐烛之武,郑伯看到希望

烛之武婉拒,让人心头一紧

郑伯自责,烛之武答应出城

子犯建议攻打秦军

3.课文是如何体现详略得当这一特点的?

答案 这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣的,作者只字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。

4.本文叙述视角是以旁观者身份来记录的,如果从郑国、秦国或晋国的视角来叙述,应重点叙述什么内容?

答案 从郑国、秦国或晋国的视角叙述这件史事,要求我们转换叙述视角,重组文本的相关信息。郑国弱小,因此从郑国的视角叙述,重点在于彰显其智慧,突出其如何转危为安。从晋国的视角叙述,可表现对郑国“无礼”的愤慨,晋国军队的雄壮,晋军如何审时度势、全师而退。从秦国的视角叙述,可表现秦伯如何仗义助晋、出兵攻郑,如何基于国家利益与郑结盟而还。

劝说托词 劝说方法

“秦、晋围郑,郑既知亡矣。”烛之武使用副词“既”、句末语气助词“矣”,透露出郑国必定灭亡的无奈心态,表明郑国不敢“以卵击石”,以便让秦伯放下警惕之心。 (1)

1.来到秦营,面对秦君,烛之武没有低三下四,而是采用了“婉言相劝,迂回曲折”的劝说策略成功劝退秦师。请结合文章分析烛之武劝说策略的高明之处。

三 赏析劝说艺术

“示弱”,以退

为进。

烛之武用敬称“执事”和假设关系的复句“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”,来表达对秦伯的尊重、希望与请托之情,吊起了秦伯的“胃口”,拉近了与秦伯的情感距离,以便让秦伯有兴趣听他说下去。 “请托”,博得好感。

(2) “转换”,替对方着想。

①“亡郑利晋”。烛之武首先从郑国地理位置僻远、秦国管理困难的角度,阐述了“亡郑”无益于秦国的道理:“越国以鄙远,君知其难也。”接着,又从“焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也”的角度,阐述了“亡郑”厚人薄己,利晋害秦的道理。②“舍郑利秦”。“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。”烛之武采用假设阐述了“舍郑”“存郑”对秦国的益处,并引导秦伯放弃与晋国一起攻打郑国的想法。

(3) 最后“离间”,成功劝退。

①从晋背信弃义的“已然”角度——“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”,烛之武客观地追溯历史,劝说秦伯要“以史为鉴”。②从晋贪得无厌的“将然”角度——“夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之”,烛之武展望未来,劝说秦伯要“防患未然”。③从阙秦利晋的“企图”角度——“阙秦以利晋,唯君图之”,烛之武采用层层剥笋的策略,揭示出晋国的野心,提醒秦伯要“幡然醒悟”,不要“惹火烧身”。

2.文中佚之狐劝说郑伯、郑伯劝说烛之武同样艺术高超,请结合人物语言加以赏析。

答案 (1)佚之狐劝说郑伯:①“国危矣”,“危”字表现了佚之狐对国运准确清醒的判断;“矣”字为句末语气助词,加强了郑国危在旦夕的语气;此乃直言相劝。②“若使烛之武见秦君,师必退”,采用了“若……必……”的句式,从假设角度进言郑伯,为郑伯出谋划策,帮助郑国解除危机;一个“必”字,体现了佚之狐的信心和对烛之武才能的信任。

(2)郑伯劝说烛之武:①首先,“自责”。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也”,用判断句诚恳地表明了自己的态度,检讨自己的过失,借此感染烛之武。从称谓看,用“吾”“寡人(谦称)”称呼自己,放下身段;用“子(古代对男子的尊称)”称呼烛之武,表达了敬重之意。

②其次,“恭维”。一个“求”字,表明郑伯身为国君,却能放下身份,向烛之武认错、服软,难能可贵;同时,也较自然地向烛之武传达出这样的信息:“国难当头,拯救国家的重任非你莫属。”其谦卑、恭维之态,可见一斑。③最后,“提醒”。“然郑亡,子亦有不利焉。”这里郑伯巧用转折关系的复句,提醒烛之武,“郑亡对你也有危害”。一个“然”字,自然转换话题,急切委婉,绵里藏针,向烛之武传达出个人利益与国家息息相关,唇亡齿寒的道理。

学习了《烛之武退秦师》一文后,你一定为烛之武的事迹所感动。如果烛之武被推荐为“感动中国”人物,请你代替组委会给他写一段颁奖词。

随堂巩固

答案 (示例一)在国家危难面前,你深明大义,义无反顾;在强秦面前,你不卑不亢,机智善辩。你不计较个人得失、处处为郑国安危着想的爱国主义精神,无私忘我、殒身不恤赴敌营的信心和勇气,天地可鉴。岁月给了你太多的落寞与不甘,同时也磨砺了你的沉稳与敏锐,几十年积蓄的能量终于在瞬间得到了释放。

(示例二)国家有难,你深明大义,挺身而出,不计较个人得失,赴敌营义无反顾;强敌当前,你不卑不亢,措辞得体,凭借机智与勇敢,保郑国一时平安。

(示例三)面对秦、晋攻郑的定局,你力挽狂澜,在稳固的秦、晋联盟中找到缝隙。笃大志而不易,临强敌而无惧,凭三寸不烂之舌,智退秦师,一人抵千军,你是国家的骄傲!

返回

为烛之武写颁奖词,应先回顾烛之武所做的事情,在这一事情中的表现如何,所做事情的价值如何,影响如何,表现出的精神是什么。要紧扣人物的典型性、表达的多样性、主题的感染性这三大方面来给颁奖对象“颁奖”,还要注意句式内在的一致性,能够综合运用各种修辞,同时综合运用叙述、议论、抒情这三种表达方式,要将人物事迹精神以及对人物的赞美之情有机融合在一起。

烛之武退秦师

第 2 课

一 词语积累

1.记成语

①老当益壮:年纪虽老,志向更高、劲头儿更大。当,应该;益,更加;壮,雄壮。

②足智多谋:智谋很多,形容善于料事和用计。足,充实、足够;智,聪明、智慧;谋,计谋。

③临危不惧:遇到危难毫不畏惧。临,遇到;危,危险;惧,怕。

④能谋善断:形容人能不断思考,并善于判断。善,擅长;断,决断。

⑤高瞻远瞩:站得高,看得远,比喻眼光远大。瞻,视,望;瞩,注视。

2.记文言实词

(1)从(120个实词之一)

【字义例释】

①动词,听从

例:公从之。

②动词,跟随,跟从

例:惑而不从师。(《师说》)

③动词,参加,从事

例:弟走从军阿姨死。(《琵琶行》)

④介词,由,自

例:儿童相见不相识,笑问客从何处来。(《回乡偶书》)

⑤动词,追赶

例:佯北勿从。(《孙子兵法》)

⑥名词,堂房亲属

例:从兄、从弟

⑦同“纵”,合纵

例:天下之士,合从相聚于赵,而欲攻秦。(《战国策》)

【识记方法】 “从”的本义是“跟随”,引申出“归顺”“参与” “随从”等义。“追赶”正是紧紧“跟随”敌人的形象说法。“随从”乃是较亲密之人,引申出“次于最亲的人”即“堂房亲属”也是顺理成章。

【成语助记】 从(顺从)善如登,从恶如崩 从(跟随)一而终 力不从(由)心 弃笔从(参与)戎

(2)既(120个实词之一)

【字义例释】

①连词,表两种情况同时存在

例:既东封郑,又欲肆其西封。

②动词,尽,完了

例:言未既,有笑于列者曰:“先生欺余哉!”(《进学解》)

③连词,既然

例:既自以心为形役,奚惆怅而独悲?(《归去来兮辞》)

④副词,已经,……之后

例:春服既成。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

⑤副词,表时间或行为承接,“不久”“一会儿”“后来”,有时“既而”连用

例:既又与汝就食江南,零丁孤苦,未尝一日相离也。(《祭十二郎文》)

【识记方法】 “既”的本义是“尽,完”,由此引申出“已经、既然”等义。

【成语助记】 既(已经)往不咎 一如既(从前)往 一言既(已经)出,驷马难追

二 名句识记

关于爱国的名言

①临患不忘国,忠也。——《左传》

②利于国者爱之,害于国者恶之。——《晏子春秋》

③苟利国家,不求富贵。——《礼记·儒行》

④捐躯赴国难,视死忽如归。——《白马篇》

⑤烈士之爱国也如家。——《抱朴子·广譬》

⑥国耻未雪,何由成名?——《独漉篇》

⑦先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——《岳阳楼记》

⑧王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。——《示儿》

⑨位卑未敢忘忧国。——《病起书怀》

⑩人生自古谁无死?留取丹心照汗青。——《过零丁洋》

风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。

——顾宪成

三 主题悦读

1.古诗微读

予七十赵监税见贺以诗次韵

[宋]陈造

平生烛之武,况已雪髯翁。

誉我犹时用,君言恐未公。

这首诗是诗人借烛之武的遭遇感慨自己的生平,并对赵监税的赞誉表达自己不赞同的观点。诗人认为,自己一生就像烛之武一样,从没有被重用过,何况现在已经是头发雪白的七十岁老人。“誉我犹时用,君言恐未公。”——您赞誉我说还会被重用,我担心您说的不够公允。

赏 析

2.作品延读

《左传》的“诗笔”

徐佳超

史与诗并不存在不可跨越的鸿沟,历史作品普遍存在着诗学的本质。历史的记录不应仅仅是直白的表露,也有想象的朦胧、诗意的表达,因此“诗笔”的运用也应当是中国古典史书叙事的经典笔法。

《左传》一书既有史学的属性又有文学的特质,它将比喻、排比、顶真、对偶等修辞方法和想象、联想等表现手法综合运用,其书写结果营造出的诗意,成为《左传》“诗笔”的一大特征。

合理运用修辞是古典诗歌营造意境的重要手段,如对偶的修辞手法。中国古典文学作品中,骈文和律诗最讲究对偶。同样,在《左传》的叙事中,对偶之法也运用得相当广泛。林纾先生总结晋楚“鄢陵之战”时曾说:“以大势论之,实得一偶字法。何云偶?每举一事,必有对也。”(《左传撷华》)不仅是描述战争用对偶,前后参看,《左传》全用偶法。齐公子纠与公子小白相争君位,对以宋宣公将君位传于宋穆公;晋国强盛,便生出楚国与之抗衡;楚国势大,便有吴国伺机在侧……《左传》全书小到一篇文字,大至全书叙事,这种两两相对的叙事方法的运用比比皆是。善用此法,使文字实为散句之形而有骈文之约。将对偶之法贯通到整个《左传》叙事中,当属《左传》文本“诗笔”运用之最。

诗家在吟咏之间,要求作品中有点睛之笔,以一字为工使形象鲜活,神情飞动,这个字称为一篇诗词的眼目。《左传》在写人记事的过程中也呈现出具有“诗眼”的妙笔。试举一例,“公祭之地,地坟(意指毒酒使地上的土凸起成堆)”(《左传·鲁僖公四年》),一个“坟”字有三点妙用:骊姬的目的是让晋献公废黜太子申生,所以用毒要有极强的视觉冲击感,要让献公觉得申生想毒杀亲父,所以用毒一定要有“坟”的强烈效果。“坟”字,首先表现了毒药之烈,烘托出骊姬的毒辣,此其妙之一。其妙之二,在于表现晋献公的阴狠。献公实际上早就有废黜太子之心:“寡人有子,未知其谁立焉。”(《左传·鲁闵公二年》)所以,

“地坟”的毒药正好也给了献公废黜太子的充足理由。一个“坟”字,映照出了一个狠毒的晋君形象。其妙之三,在于文本层面。“坟起”极具画面感,将血淋淋的宫斗展现得淋漓尽致,骊姬一计而祸三公子,申生自缢,重耳、夷吾逃亡,“坟”最终成为埋葬申生的坟墓,读来令人不寒而栗。

综合考察,《左传》的“诗笔”恰恰是对历史事件,即所谓“史笔”的必要补充。在“史笔”之余,《左传》在事件、人物、情节方面以“诗笔”所做的历史叙述,弥补了“史笔”缺少的心灵叙事,加强了“史笔”的批判力量,体现了春秋文学的历史进步。在叙事功能上,

“诗笔”的运用既调整了叙事节奏,延伸了叙述时间,又丰富了叙事内容,增强了叙事的诗意感。值得注意的是,“诗笔”并不是游离于叙事主题之外的情感抒发,而是叙事结构的有机组成部分,《左传》的“诗笔”或出现在叙事之中,或在事件结尾进行评价,制造出一种参差错落的美学效果,在显现深刻政治主题时又可以勾勒出诗意的世俗生活,同时,这种文学上的“诗笔”,深度挖掘了历史人物的精神世界,看似诗意连绵,却更具有揭示历史本质的力量。

文章观点明确,思路清晰。开头从史与诗的关系入手,点明“诗笔”的运用是中国古典史书叙事的经典笔法的观点。接着,以《左传》为例,进一步指出《左传》亦有“诗笔”特征。然后,从对偶法和“诗眼”两个方面阐述这一特征。最后,文章总结指出《左传》的“诗笔”是对历史事件,即所谓“史笔”的必要补充。

赏 析

四 晨读快练

1.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

《左传》虽不是文学著作,但从广义上看,仍应该说是中国第一部大规模的叙事性作品。比较以前任何一部著作,①__________________。许多头绪纷杂、变化多端的历史大事件,都能处理得有条不紊,繁而不乱。②_____________________,尤其为后人所称道。写得最为出色的,便是春秋时期著名的五大战役。作者善于将每一场战役放在大国争霸的背景下展开,对于战争的远因近因,各国关系的组合变化,战前策划,交锋过程,战争影响,以简练而不乏文采的语言一一交代清楚。这种叙事能力,无论对后来的历史著作还是文学著作,③_________________。

答案 (示例)①它的叙事能力表现出惊人的进步

②其中关于战争的描写

③都具有极重要的意义

这段文字围绕《左传》的叙事能力展开叙述。第①处将《左传》与以前的著作相比,由后文“有条不紊,繁而不乱”可知,此处应填“它的叙事能力表现出惊人的进步”之类的内容。

“写得最为出色的,便是春秋时期著名的五大战役”,是第②处补写的最佳提示,因此此处应填“其中关于战争的描写”之类的内容。

前面将《左传》关于战争的叙事能力作了充分阐述,那么它对后世的历史或文学著作应该产生了积极而重要的影响,由此可知第③处应填“都具有极重要的意义”之类的内容。

2.下面是一段关于《左传》作者的文字,请用三句话概括它三个方面的内容。

关于《左传》的作者,《史记·十二诸侯年表序》说是左丘明,唐代赵匡首先怀疑“左氏”非左丘明,清代姚鼐进一步提出:“左氏之书,非出一人所成。”他还提出《左传》作者可能是吴起。还有人主张《左传》为刘歆所作,不过这些怀疑之说都没有充分根据。关于左丘明的记载最早见于《论语·公冶长》。清代朱彝尊认为左氏为复姓(《癸巳类稿·左丘明子孙姓氏论》)。至于其生卒行事,史皆不详。《孔子家语·观周篇》说:“孔子将修《春秋》,丘明为之传,共为表里。”未知所据。不过一般论者据《左传》所记事实,都认为作者的生活年代要比孔子晚。

答案 (1)关于《左传》作者的众多怀疑之说都是没有充分根据的。

(2)关于左丘明的姓氏历来众说纷纭。

(3)一般论者认为有关孔子与左丘明的交往的记载是不符合事实的。

先将所给材料按照行文思路划分为三个层次,前三句为一个层次,“关于《左传》的作者,《史记·十二诸侯年表序》说是左丘明”“《左传》作者可能是吴起。还有人主张《左传》为刘歆所作”“不过这些怀疑之说都没有充分根据”;四、五、六三句为第二层,“清代朱彝尊认为左氏为复姓……至于其生卒行事,史皆不详”;七、八、九三句为第三层,分好层次之后,可以从作者、姓氏和孔子与左丘明的交往情况三个方面进行归纳。

返回

预学

任务单

1.认识作者

左丘明(约前502—前422),春秋末期鲁国人,史学家、文学家、思想家、散文家。左丘明知识渊博,品德高尚,孔子言与其同耻,曰:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”司马迁称其为“鲁君子”。他被誉为“百家文字

一 知人论世

之宗,万世古文之祖”。代表作品有《左传》和现存最早的国别体史书《国语》。

2.探寻背景

本文所叙内容发生在公元前630年,当时正值春秋初期,周王室日渐衰微,已趋于名存实亡。各诸侯国纷纷扩张势力,角逐霸主地位。文中提到的晋侯即晋文公重耳,秦伯即秦穆公任好,他们两人先后跻身于春秋五霸之列。当时晋国势力强于秦国,秦与晋结为姻亲关系,双方为了暂时的共同利益,采取联合行动。楚国当时也有争霸中原的雄心,而郑国是晋、秦、楚三国必争之地,为了遏制楚国势力向北扩展,秦、晋两国联合出兵攻郑。

二 初读文本

(第1段)晋侯、秦伯围郑,以( )其无礼于晋,且贰(

)于楚也。晋军( )函陵,秦军氾南。

开头写大兵压境,郑国危在旦夕,渲染了一种紧张的气氛,语调要低沉。

1.读正文,通文意

解释词语

诵读提示

因为

不专心,

从属二主

驻扎

(第2段)佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若( )使( )烛之武见秦君,师( )必退。”公从之。辞( )曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

“国危矣”三字读时要语速缓慢,语气沉重,体现佚之狐对国事的担忧。

“师必退”三字要读得坚决肯定,表现出佚之狐对烛之武的理解和信任。

“今老矣,无能为也已。”重读“老”“无能”。烛之武这句话,沉重而无奈,有满腹委屈,暗含对郑伯的不满。

解释词语

诵读提示

假如

派遣

军队

推辞

公曰:“吾不能早用子(

),今急而求子,是( )寡人之过也。然( )郑亡,子亦有不利焉。”许( )之。

面对烛之武的牢骚和不满,郑伯先用“是寡人之过也”表示自责,读时加强语气,重读“寡人”和“过”“也”。“然”

“亦”“焉”读时要加强语气,注重停顿,语音延长,既有理性分析,又情真意切。

解释词语

诵读提示

古代对男子

的尊称

这

然而

答应

(第3段)夜( )缒[

]而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既( )知亡矣。若亡郑而有益于君,敢( )以烦执事。越国以鄙( )远(

),君知其难也,焉( )用亡郑以陪( )邻?邻之厚,君之薄也。

烛之武对秦伯说的一段话,既委婉谨慎又有很强的逻辑性,口气不可太强,亦不可软弱无力。“郑既知亡矣”,要用诚恳的语气来打动秦伯。

解释词语

诵读提示

在夜里

用绳子拴

着人(或物)从上往下送

已经

自言冒昧的谦辞

把……当作边邑

远地,

指郑国

哪里

增加

若舍郑以为(

)东道主,行李( )之往来,共( )其乏困( ),君亦无所害。且君尝为( )晋君赐( )矣,许君焦、瑕,朝( )济( )而夕设版( )焉,君之所知也。夫晋,何厌( )之有?

在读“若亡郑……君亦无所害”时,因为这是烛之武站在秦国的角度考虑,所以要读得不卑不亢,语调可适当高昂。

在读晋背信弃义时,要读得慷慨激昂一些。

解释词语

诵读提示

“以之为”的省略,把

它作为

外交使者

同“供”,供给

缺少的资粮

给予

恩惠

在早上

渡河

修筑防御工事

满足

既东封( )郑,又欲肆( )其西封,若不阙(

)秦,将焉( )取之?阙秦以利晋,唯( )君图( )之。”秦伯说(

),与郑人盟( )。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

在读晋将灭郑“阙秦”时,要有拳拳之情,殷殷之意,要流露出烛之武为秦国利益着想和对秦国的关心。

解释词语

诵读提示

使……成为疆界

延伸、扩张

侵

损、削减

从哪里

表示希望、祈请

考虑

同“悦”,

愉快、高兴

结盟

(第4段)子犯请击之。公曰:“不可。微( )夫人(

)之力不及此。因( )人之力而敝( )之,不仁;失其所与( ),不知(

);以乱易整,不武。吾其(

)还也。”亦去( )之。

晋文公对子犯说的话,要读得沉稳从容,表现出晋文公清醒的头脑和理智的判断。

解释词语

诵读提示

没有

那个人,指

秦穆公

依靠

损害

结交、同盟

同“智”,明

智

表示祈

使

离开

2.读正文,初思考

(1)结合课文注释或助读资源,了解文中涉及史实。

①“无礼于晋”指的哪段史实:___________________________________

_________________________

②“且贰于楚也”指的哪段史实:_________________________________

③“且君尝为晋君赐矣”指的哪段史实:___________________________

_________

指晋文公早年出亡经过郑国时,郑国

没有以应有的礼遇对待他。

指郑国依附于晋的同时又亲附于楚。

指秦穆公曾派兵护送晋惠公回

国的事。

④“朝济而夕设版焉”指的哪段史实:_____________________________

___________________

⑤“微夫人之力不及此”指的哪段史实:___________________________

___________________________________

指晋惠公早上渡过黄河回国,晚

上就修筑防御工事。

晋文公曾在外流亡十九年,得

到秦穆公的帮助才回到晋国做了国君。

(2)根据课文,填写下表。

表一:

主要内容 烛之武劝秦穆公退兵(请用原句回答)

理由一

理由二

理由三

理由四

理由五

越国以鄙远,君知其难也

邻之厚,君之薄也

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也

既东封郑,又欲肆其西封

表二:

主要内容 晋文公退军(请用原句回答)

理由一

理由二

理由三

人物形象(四字短语)

烛之武形象

晋文公形象

因人之力而敝之,不仁

失其所与,不知

以乱易整,不武

深明大义、足智多谋、勇敢无畏、不计得失

头脑清醒、随机应变、隐忍不拔

3.通文意,填导图

请在理解文意的基础上填出下面结构导图的空缺部分。

临危受命

说退秦师

1.通假字

三 基础梳理

句子 解析

行李之往来,共其乏困

夫晋,何厌之有

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

同“供”,供给

同“餍”,满足

同“悦”,高兴

同“智”,明智

2.古今异义词

词语 例句 解析

越国 越国以鄙远 古义:__________

今义:中国古代的一个国家名。

行李 行李之往来 古义:___________

今义:出门所带的包裹、箱子等。

夫人 微夫人之力不及此 古义:__________________

今义:尊称一般人的妻子。

越过别国。

外交使者。

那个人,指秦穆公。

以为 若舍郑以为东道主 古义:____________

今义:认为。

东道主 若舍郑以为东道主 古义:___________________________

今义:请客的主人。

把……作为。

东方道路上(招待过客)的主人。

3.词类活用

词语 例句 解析

盟 与郑人盟

夜 夜缒而出

朝、夕 朝济而夕设版焉

东 既东封郑

赐 且君尝为晋君赐矣

名词作动词,结盟

名词作状语,在夜里

名词作状语,朝,在早上;夕,在晚上

名词作状语,在东边

动词作名词,恩惠

害 君亦无所害

远 越国以鄙远

乏困 共其乏困

厚、薄 邻之厚,君之薄也

阙 若不阙秦

亡 若亡郑而有益于君

鄙 越国以鄙远

动词作名词,害处

形容词作名词,远地,指郑国

形容词作名词,缺少的资粮

形容词作动词,厚,变厚;薄,变薄

使动用法,使……减损

使动用法,使……灭亡

意动用法,把……当作边邑

4.一词多义

词语 例句 义项或用法

封 既东封郑

又欲肆其西封

许 许君焦、瑕

先生不知何许人也

潭中鱼可百许头

问渠那得清如许

使动用法,使……成为疆界

名词,疆界

动词,答应,许诺

名词,处所

数词,表示约数

代词,这样

微 微夫人之力不及此

则名微而众寡

微闻有鼠作作索索

微言大义

动词,没有

形容词,微小

副词,隐隐约约

形容词,精深奥妙

5.重点虚词

词语 例句 义项或用法

而 今急而求子

夜缒而出

而 若亡郑而有益于君

朝济而夕设版焉

连词,表顺承,才

连词,表修饰

连词,表顺承

连词,表转折

之 子犯请击之

是寡人之过也

臣之壮也

夫晋,何厌之有

牛何之

代词,指秦军

结构助词,的

用于主谓之间,取消句子独立性,不译

宾语前置的标志,不译

动词,往、到

6.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 是寡人之过也

宾语前置句 夫晋,何厌之有

“……也”表判断

“之”是宾语前置的标志

7.文化常识

(1)我国古代史书主要的六种体例:

①编年体:以年代为线索编排有关历史事件,如《左传》《资治通鉴》。

②纪传体:以为人物立传记的方式记叙史实,通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》《汉书》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》《资治通鉴》。

⑤断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》(“二十四史”中,除《史记》外都属于断代史)。

⑥____________:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起的史书体例,兼有编年体与纪传体的优点。如袁枢的《通鉴纪事本末》。

这六种史书体例是按不同标准划分的,实际上同一史书可能同时属于多个不同史书体例。如《史记》属于纪传体、通史,《三国志》属于纪传体、国别体、断代史。

(2)侯、伯:____、侯、____、子、男五等爵位是中国古代社会的政治等级制度之一。先秦爵制,与世袭的宗法、分封等制度互为表里,爵位往往就是政治权力的标志。秦以后的爵制(分为赐爵与封爵),与先秦爵制的性质有所不同。爵位不具备行政职能,主要用来确定皇亲、功臣世袭的政治名位和经济权利。

纪事本末体

公 伯

(3)执事:办事的官员,文中代指对方(秦穆公),表示_______。

(4)盟:两国或两人以上相互约定协同办事称“盟”。会盟时一般要杀牲、歃(shà)血(古代举行盟会时饮牲畜的血),并宣读盟书,对天发誓。国家遇急难时,诸侯间临时约定会见,举行盟礼,共同约定,互相援助,称“______”。

(5)大夫:先秦诸侯国中,在国君之下有卿、大夫、士三级。大夫世袭,有封地,后世遂以大夫为__________之称。

恭敬

会盟

一般官职

(6)烛之武的“之”:一般认为这是一个语助词,是可以删掉的。也就是说,烛之武也可称烛武。春秋时期在人名中加“之”字比较普遍,如________、________。这是因为古人为文喜用助词,以使文章委婉曲折,避免单调,这一现象也自然延伸到了人的名字当中。

介之推 宫之奇

1.关于《左传》

《左传》是我国第一部叙事详细完整的编年体史书,主要记载了东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化等方面的重要事件和重要人物。《左传》全称《春秋左氏传》,别称《左氏春秋》,是杰出的历史散文巨著,和《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。

附: 助读资源

2.相关链接

(1)秦穆公拥立晋公子夷吾

公元前651年,晋献公逝世,他的宠妃骊姬立自己的儿子奚齐为国君,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了骊姬和奚齐,派人迎接晋献公之子重耳回国即位,重耳辞谢;里克后又派人迎接重耳之弟夷吾。夷吾采纳了大臣吕省、郤芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让土地予秦,寻求秦国帮助。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所说的“君尝为晋君赐矣”。

(2)晋惠公食言背约

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣赴秦国,以“地者先君之地,君亡在外,何以得擅许秦者”为托词,食言毁约。秦、晋两国之间的关系从此出现了裂痕。这就是课文中所说的“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”。“朝济而夕设版”是夸张说法。

(3)秦穆公助重耳主晋

公元前636年,晋怀公(晋惠公之子,重耳之侄)主政,不得人心。晋人闻重耳在秦,暗中劝其返晋,愿为内应者甚众。秦穆公发兵助重耳回到晋国,重耳结束了19年的流亡生活,成为国君,是为晋文公。晋文公杀死晋怀公后,晋怀公近臣惧诛作乱,晋文公借秦师平之。这就是课文中所说的“微夫人之力不及此”。

返回

学习目标

1.探究“鄙”“焉”的意义或用法。

2.赏析课文的叙事艺术、劝说艺术。(重点)

研学

任务单

1.多义实词“鄙”

(1)解释下列句子中“鄙”的含义,并探究各义项之间的联系。

①蜀之鄙有二僧:__________________

②越国以鄙远,君知其难也:______________________

③孔子鄙其小器:____________________

④肉食者鄙,未能远谋:______________________

⑤鄙人/鄙见:____________________________

一 语言理解探究

名词,边邑,边境

动词,把……当作边邑

动词,轻视,看不起

形容词,鄙陋,见识浅

谦称自己或与自己有关的事物

义项之间的联系:_______________________________________________

___________________________________________________________________________

“鄙”的本义是“边邑”,边境自然环境“鄙陋”,故有“鄙陋”义;“鄙陋”自然会受到“轻视”;后也常用作自谦之词,如“鄙人”。

(2)“鄙”字为左声右形结构,请查找工具书,推断“鄙”字的本义。

答案 “啚”(bǐ)是“鄙”的声旁,“阝”是“鄙”的形旁。“阝”在左边时即为传统字书的“阜”部,“阜”本义为土山,故从“阜”部的字本义多与山地、地形相关;在右边时相似的写法即为传统字书的“邑”部,“邑”与城市有关,故从“邑”部的字本义多与城镇、地名相关。由此可推知,“鄙”的本义是边邑。

(3)查找工具书,解释下列带“阝”旁的汉字的本义。

阿 陵 隘 陪 陛 邦 郡 都 郭

答案 阿:大山。陵:大土山。隘:地势狭小。陪:重叠的土堆。陛:宫殿的台阶。邦:古代诸侯的封国。郡:古代的行政区域。都:有先君宗庙的大城市。郭:在城外加筑的一道城墙。

2.重要虚词“焉”

说出下列句子中“焉”的意义和用法,并归纳一下其用法与位置的关系。

①子亦有不利焉:________________________

②焉用亡郑以陪邻:______________________

③朝济而夕设版焉:____________

④积土成山,风雨兴焉:_____________________

⑤心不在焉:______________

⑥且焉置土石:____________________

⑦于我心有戚戚焉:___________________________

句末语气词,表感叹,啊

疑问代词,哪里,怎么

句末语气词

兼词,相当于“于之”

代词,之,这

兼词,于何,在哪里

形容词词尾,“……的样子”

用法与位置的关系:_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

一般来说,“焉”放在疑问句句首,为疑问代词,“怎么”“哪里”。当“焉”放在句末时,有四种情况:放在名词后,为语气助词;放在形容词后,为助词,相当于“然”;放在不及物动词后,作兼词;放在及物动词后,相当于“之”。当然,有时也有例外。

1.“烛之武退秦师”,“退”字是本文的线索。请分别用两个字(须含有“退”字)概括下面的情节,并将其填写在①~④处。

二 赏析叙事艺术

佚之狐向郑伯推荐烛之武去劝退秦师 ①

郑伯请求烛之武去劝退秦师 ②

烛之武游说秦伯退师 ③

晋侯被迫退兵 ④

荐退

求退

说退(劝退)

逼退

2.本文叙事波澜起伏,故事情节扣人心弦,使人处处为郑国的存亡提心吊胆。请根据下面的波澜图,填写序号处的相应内容。

①大军压境,郑国危在旦夕→②_________________________________→

③__________________________→④_____________________________→

⑤__________________→⑥晋文公分析形势,撤兵回国

佚之狐推荐烛之武,郑伯看到希望

烛之武婉拒,让人心头一紧

郑伯自责,烛之武答应出城

子犯建议攻打秦军

3.课文是如何体现详略得当这一特点的?

答案 这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣的,作者只字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。

4.本文叙述视角是以旁观者身份来记录的,如果从郑国、秦国或晋国的视角来叙述,应重点叙述什么内容?

答案 从郑国、秦国或晋国的视角叙述这件史事,要求我们转换叙述视角,重组文本的相关信息。郑国弱小,因此从郑国的视角叙述,重点在于彰显其智慧,突出其如何转危为安。从晋国的视角叙述,可表现对郑国“无礼”的愤慨,晋国军队的雄壮,晋军如何审时度势、全师而退。从秦国的视角叙述,可表现秦伯如何仗义助晋、出兵攻郑,如何基于国家利益与郑结盟而还。

劝说托词 劝说方法

“秦、晋围郑,郑既知亡矣。”烛之武使用副词“既”、句末语气助词“矣”,透露出郑国必定灭亡的无奈心态,表明郑国不敢“以卵击石”,以便让秦伯放下警惕之心。 (1)

1.来到秦营,面对秦君,烛之武没有低三下四,而是采用了“婉言相劝,迂回曲折”的劝说策略成功劝退秦师。请结合文章分析烛之武劝说策略的高明之处。

三 赏析劝说艺术

“示弱”,以退

为进。

烛之武用敬称“执事”和假设关系的复句“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”,来表达对秦伯的尊重、希望与请托之情,吊起了秦伯的“胃口”,拉近了与秦伯的情感距离,以便让秦伯有兴趣听他说下去。 “请托”,博得好感。

(2) “转换”,替对方着想。

①“亡郑利晋”。烛之武首先从郑国地理位置僻远、秦国管理困难的角度,阐述了“亡郑”无益于秦国的道理:“越国以鄙远,君知其难也。”接着,又从“焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也”的角度,阐述了“亡郑”厚人薄己,利晋害秦的道理。②“舍郑利秦”。“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。”烛之武采用假设阐述了“舍郑”“存郑”对秦国的益处,并引导秦伯放弃与晋国一起攻打郑国的想法。

(3) 最后“离间”,成功劝退。

①从晋背信弃义的“已然”角度——“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”,烛之武客观地追溯历史,劝说秦伯要“以史为鉴”。②从晋贪得无厌的“将然”角度——“夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之”,烛之武展望未来,劝说秦伯要“防患未然”。③从阙秦利晋的“企图”角度——“阙秦以利晋,唯君图之”,烛之武采用层层剥笋的策略,揭示出晋国的野心,提醒秦伯要“幡然醒悟”,不要“惹火烧身”。

2.文中佚之狐劝说郑伯、郑伯劝说烛之武同样艺术高超,请结合人物语言加以赏析。

答案 (1)佚之狐劝说郑伯:①“国危矣”,“危”字表现了佚之狐对国运准确清醒的判断;“矣”字为句末语气助词,加强了郑国危在旦夕的语气;此乃直言相劝。②“若使烛之武见秦君,师必退”,采用了“若……必……”的句式,从假设角度进言郑伯,为郑伯出谋划策,帮助郑国解除危机;一个“必”字,体现了佚之狐的信心和对烛之武才能的信任。

(2)郑伯劝说烛之武:①首先,“自责”。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也”,用判断句诚恳地表明了自己的态度,检讨自己的过失,借此感染烛之武。从称谓看,用“吾”“寡人(谦称)”称呼自己,放下身段;用“子(古代对男子的尊称)”称呼烛之武,表达了敬重之意。

②其次,“恭维”。一个“求”字,表明郑伯身为国君,却能放下身份,向烛之武认错、服软,难能可贵;同时,也较自然地向烛之武传达出这样的信息:“国难当头,拯救国家的重任非你莫属。”其谦卑、恭维之态,可见一斑。③最后,“提醒”。“然郑亡,子亦有不利焉。”这里郑伯巧用转折关系的复句,提醒烛之武,“郑亡对你也有危害”。一个“然”字,自然转换话题,急切委婉,绵里藏针,向烛之武传达出个人利益与国家息息相关,唇亡齿寒的道理。

学习了《烛之武退秦师》一文后,你一定为烛之武的事迹所感动。如果烛之武被推荐为“感动中国”人物,请你代替组委会给他写一段颁奖词。

随堂巩固

答案 (示例一)在国家危难面前,你深明大义,义无反顾;在强秦面前,你不卑不亢,机智善辩。你不计较个人得失、处处为郑国安危着想的爱国主义精神,无私忘我、殒身不恤赴敌营的信心和勇气,天地可鉴。岁月给了你太多的落寞与不甘,同时也磨砺了你的沉稳与敏锐,几十年积蓄的能量终于在瞬间得到了释放。

(示例二)国家有难,你深明大义,挺身而出,不计较个人得失,赴敌营义无反顾;强敌当前,你不卑不亢,措辞得体,凭借机智与勇敢,保郑国一时平安。

(示例三)面对秦、晋攻郑的定局,你力挽狂澜,在稳固的秦、晋联盟中找到缝隙。笃大志而不易,临强敌而无惧,凭三寸不烂之舌,智退秦师,一人抵千军,你是国家的骄傲!

返回

为烛之武写颁奖词,应先回顾烛之武所做的事情,在这一事情中的表现如何,所做事情的价值如何,影响如何,表现出的精神是什么。要紧扣人物的典型性、表达的多样性、主题的感染性这三大方面来给颁奖对象“颁奖”,还要注意句式内在的一致性,能够综合运用各种修辞,同时综合运用叙述、议论、抒情这三种表达方式,要将人物事迹精神以及对人物的赞美之情有机融合在一起。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])