历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共26张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 14:20:16 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

变革之象

诸侯纷争与变法运动

一部春秋战国史,在某种程度上可以说是一部国家间战争史。在长达400多年的时间里,爆发了上千次国家间战争。所有的诸侯国和王国都反复卷入战争之中,现存的文献和文物记录了其中762次国家间战争。

——王日华《春秋战国时期国家间战争相关性统计分析》

中外历史纲要(上) 第一单元 第2课

课标要求:

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

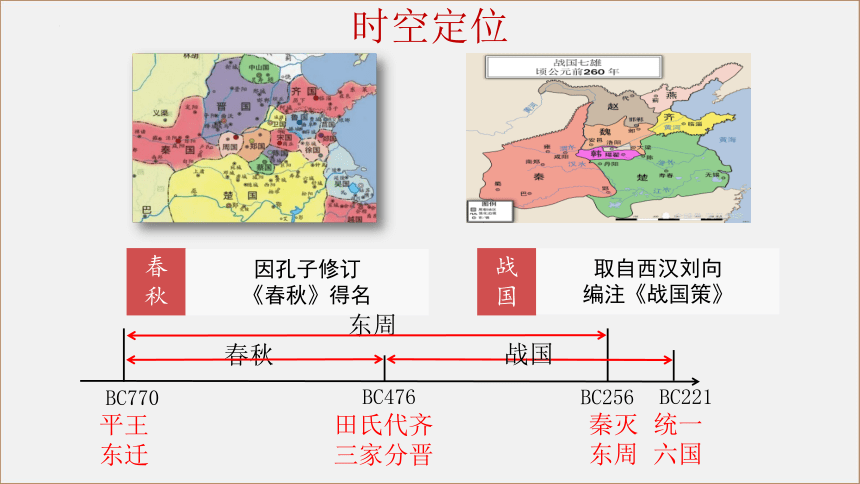

春秋

因孔子修订

《春秋》得名

战国

取自西汉刘向

编注《战国策》

时空定位

BC476

BC256

东周

春秋

战国

BC770

平王东迁

田氏代齐

三家分晋

秦灭东周

BC221

统一六国

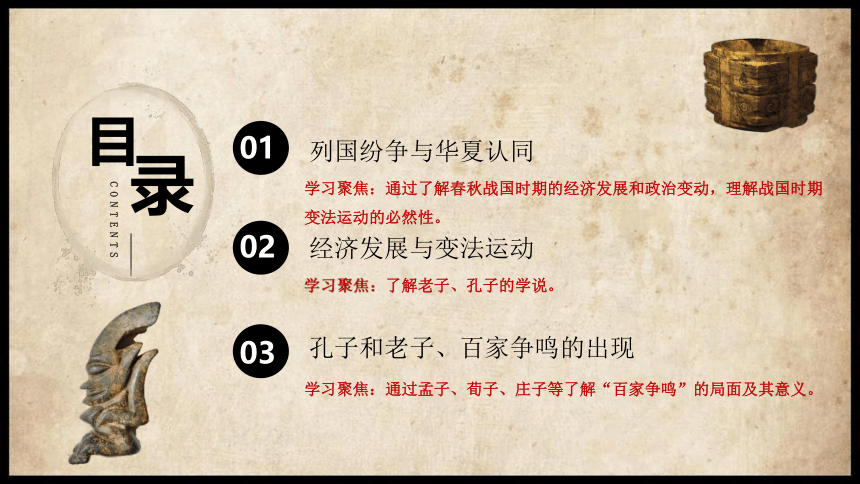

列国纷争与华夏认同

目

录

01

CONTENTS

孔子和老子、百家争鸣的出现

02

03

经济发展与变法运动

学习聚焦:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

学习聚焦:了解老子、孔子的学说。

学习聚焦:通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

×

材料:春秋时代形成大的诸侯国,是国君对其卿大夫的控制加强了,出现了卿大夫要向国君效忠的观念;不久一些卿大夫势力膨胀,与其下属结成主从关系,威逼国君,于是出现多层等级连锁……依靠这种效忠观念,封建团伙得以巩固壮大,加上血缘氏族关系的残存,这时封建主之间的个人关系加强了。君臣被用来指称这种关系,上级都可以称为君,下级都可以称为臣。“天子诸侯卿大夫有地者皆曰君”。

——马克垚《世界文明史》

王室衰微

礼崩乐坏

列国纷争与华夏认同

一

列国纷争与华夏认同

一

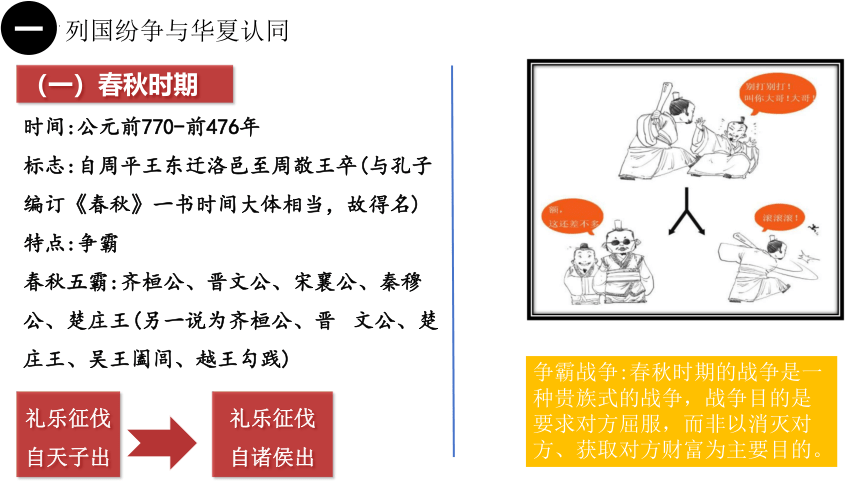

时间:公元前770-前476年

标志:自周平王东迁洛邑至周敬王卒(与孔子编订《春秋》一书时间大体相当,故得名)

特点:争霸

春秋五霸:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王(另一说为齐桓公、晋 文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践)

争霸战争:春秋时期的战争是一种贵族式的战争,战争目的是要求对方屈服,而非以消灭对方、获取对方财富为主要目的。

(一)春秋时期

礼乐征伐自天子出

礼乐征伐自诸侯出

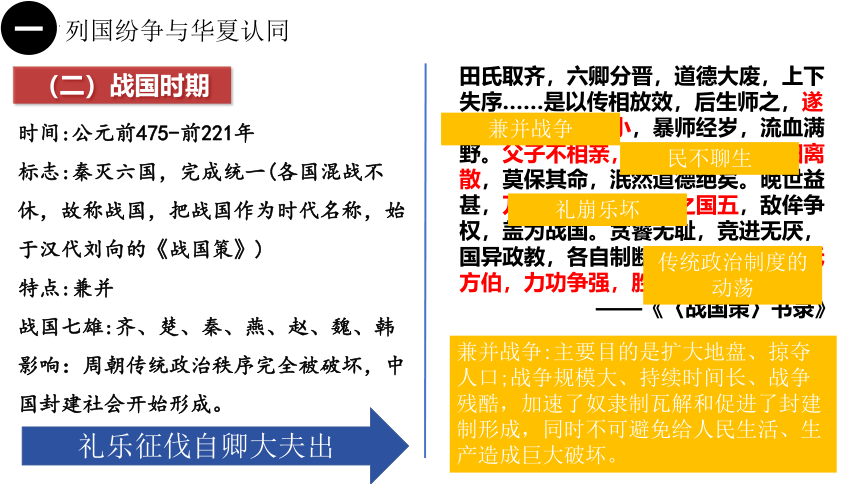

时间:公元前475-前221年

标志:秦灭六国,完成统一(各国混战不

休,故称战国,把战国作为时代名称,始 于汉代刘向的《战国策》)

特点:兼并

战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

影响:周朝传统政治秩序完全被破坏,中国封建社会开始形成。

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——《〈战国策〉书录》

礼乐征伐自卿大夫出

兼并战争

民不聊生

礼崩乐坏

传统政治制度的动荡

兼并战争:主要目的是扩大地盘、掠夺人口;战争规模大、持续时间长、战争残酷,加速了奴隶制瓦解和促进了封建制形成,同时不可避免给人民生活、生产造成巨大破坏。

(二)战国时期

列国纷争与华夏认同

一

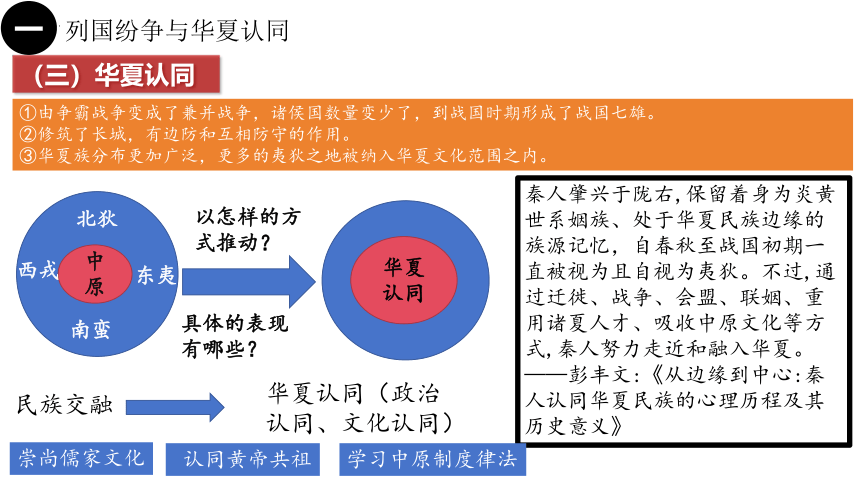

①由争霸战争变成了兼并战争,诸侯国数量变少了,到战国时期形成了战国七雄。

②修筑了长城,有边防和互相防守的作用。

③华夏族分布更加广泛,更多的夷狄之地被纳入华夏文化范围之内。

中原

北狄

南蛮

东夷

西戎

华夏认同

以怎样的方式推动?

具体的表现有哪些?

秦人肇兴于陇右,保留着身为炎黄世系姻族、处于华夏民族边缘的族源记忆,自春秋至战国初期一直被视为且自视为夷狄。不过,通过迁徙、战争、会盟、联姻、重用诸夏人才、吸收中原文化等方式,秦人努力走近和融入华夏。

——彭丰文:《从边缘到中心:秦人认同华夏民族的心理历程及其历史意义》

认同黄帝共祖

崇尚儒家文化

学习中原制度律法

民族交融

华夏认同(政治认同、文化认同)

(三)华夏认同

列国纷争与华夏认同

一

春秋时期的铁制农具

战国时期的铁制农具

春秋穿有鼻环的牛尊

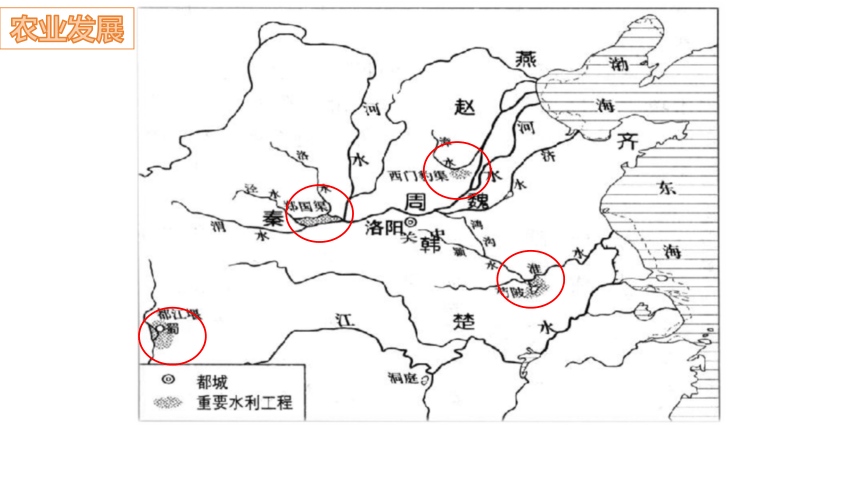

农业发展

经济发展与变法运动

二

农业发展

造车行业

《周礼·考工记》

①手工业分工更加细密

工商业发展

经济发展与变法运动

二

吕不韦(?—前235年),由商而仕,立国定君,被拜为秦相国,是中国第一位贵居相国之位的富商。

范蠡(前536—前448年),曾献策扶助越王勾践复国,灭吴后隐去。后经商成巨富,自号陶朱公。

白圭,战国时期魏国大臣,有“商祖”之誉。

春秋战国时期的商业中心与政治中心重合

②私营商业兴起,出现富商巨贾和商业中心。

流行于春秋战国时期的各国货币

(货币由自然货币向人工货币的演变,

由杂乱形状向规范形状的演变。)

③货币流通广泛,区域经济交流频繁,反映政治统一的趋势加强。

政治:王室衰微,礼崩乐坏,诸侯纷争,战争频繁。

经济:铁犁牛耕,井田瓦解,土地私有,小农经济

阶级: 士阶层活跃,新兴地主阶级壮大

文化:私学兴起,学术繁荣

社会现象:分裂动荡,群起纷争

时代趋势:亟待统一,加强集权

(1)背景

经济发展与变法运动

二

变法运动

经济发展与变法运动

二

变法运动

(2)商鞅变法(前356年;前350年)

1)内容:

①经济方面(富国)

A、废除井田制,实行土地私有制。

B、重农抑商,奖励耕织。

②军事改革(强兵):奖励军功;废除世卿世禄制,剥夺和限制贵族特权。

③政治改革(集权)

A、严格户籍制度,强制大家庭拆散为个体小家庭。

B、实行连坐法,互相纠察告发。

C、废除分封制,普遍推行县制,县的主要官员由君主任免。

D、制定秦律,“燔诗书而明法令”,加强思想控制。

经济发展与变法运动

二

变法运动

(2)商鞅变法(前356年;前350年):

3)影响:

①政治上:

A、打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,地主阶级势力得到加强。

B、推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

②经济上:提高农民生产积极性,增强了经济实力。

③军事上:提高了秦国军队的战斗力,实现了富国强兵,为秦统一中国奠定了基础。

经济发展与变法运动

二

变法运动

问题探究

商鞅变法为什么能够成功?

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其博。斯年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏不部易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

①变法顺应历史潮流。 ②改革措施行之有效。

③商鞅坚持推行新法。 ④秦孝公的大力支持。

重点探讨

相关史料

百家争鸣出现背景

(一)背景

学习聚焦:

百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

—纲要上·12页

1.经济:井田制崩溃,封建经济迅速发展。

2.政治:周王室衰微,诸侯纷争。

3.阶级:士阶层崛起,并受到诸侯重用。

4.文化:从学在官府到学在民间,私学兴起

唯物史观:社会存在决定社会意识

(二)学派及主张:

【课堂探究】依据材料结合所学知识,分析百家争鸣的背景。

随着私学教育的出现,普通人也可以接受教育,知识传播面更加广泛,直接催生了“士”阶层的兴起,促进了学术思想和知识文化的广泛传播,刺激了思想文化的重组与更新。

……

列国在兼并形势下,竞相颁布优惠的人才政策,对不同的学说采取宽松政策,意图实现富国强兵的目标。

——摘编自于凯《战国史》

百家争鸣

三二

1.孔子和老子

(1)孔子——儒家学派创始人

樊迟问仁。子曰:“爱人” 。

——《论语·颜渊》

子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

——《论语·雍也》

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

——《论语·卫灵公》

①思想核心:

“仁”——关爱他人

②政治思想:

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。

——《论语·为政》

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语·为政》

a.为政以德” b.克己复礼

③教育思想:

a.“有教无类” b. 整理六经

百家争鸣

三二

(二)学派和主张

主张顺其自然,无为而治,甚至退回到小国寡民的时代。

(无为:不是无所作为的含义,而是不妄为、不胡作非为,不违反客观规律)

①世界本原:天地万物本原归结为抽象的“道”;天人合一,朴素的唯物史观。

②辩证法思想:事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚。具有朴素的辩证法思想。

(1)哲学思想:

(2)政治主张:

1.孔子和老子

百家争鸣

三二

(二)学派和主张

(2)老子——道家学派创始人

2.百家争鸣(战国)

学派 人物 主要思想 代表名言

儒家 孟子

荀子

墨家 墨子

道家 庄子

法家 韩非

阴阳家 邹衍

新兴地主阶级

下层平民

新兴地主阶级

王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。

天行有常,不为尧存,不为桀亡。…从天而颂之,孰与制天命而用之!

欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱,交相利。

天地与我并生,而万物与我为一。

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

世异则事异,事异则备变。

五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。

自主学习:阅读教材,概括各学派的思想。

百家争鸣: 传统文化体系初建。中心话题:如何恢复或重建秩序

没落奴隶主贵族

思考:从阶级立场出发,你更认可哪一家?

“人治”

无为而治

法治

仁政;民贵君轻;反对兼并战争;

先义后利,性善论

隆礼重法;制天命而用之;

君舟民水;性恶论

兼爱;非攻;尚贤;

节用、节葬(推崇夏禹)

齐物论;逍遥自由

主张变法、革新;专制主义中央集权;

以法治国;性恶论

“五行相生相胜”、

“五德终始说”、“大九州说”

代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

1、百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

2、为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

百家争鸣

三二

(三)历史意义

1、思想:P12-13

战国出现“百家争鸣”局面

——道、法、墨、儒等互相诘难、批驳,又彼此吸收、 融合

2、科技:

在数学、天文历法等方面成就突出

3、文学艺术:P13

《诗经》——春秋成书,人文精神/现实主义

楚 辞——战国后期,屈原,爱国主义精神/浪漫主义

总结:文化之变

——中国传统文化的奠基和科技文艺的发展

战国后期,随着统一趋势的出现,诸子之学出现了学术整合的趋势,其中最有代表性的是齐国的稷下学派和《吕氏春秋》。

——于凯《战国史》

变化的权力

诸侯纷争

礼崩乐坏

铁犁牛耕

变化的经济

工商繁荣

诸国变法成为潮流

总结:变化的时代——春秋战国的社会变革

时代的奔流

大一统的合流

经济统一

天下统一

思想统一

变化的文明

百家争鸣

华夏认同

富国强兵

君主集权

感谢观看

变革之象

诸侯纷争与变法运动

一部春秋战国史,在某种程度上可以说是一部国家间战争史。在长达400多年的时间里,爆发了上千次国家间战争。所有的诸侯国和王国都反复卷入战争之中,现存的文献和文物记录了其中762次国家间战争。

——王日华《春秋战国时期国家间战争相关性统计分析》

中外历史纲要(上) 第一单元 第2课

课标要求:

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

春秋

因孔子修订

《春秋》得名

战国

取自西汉刘向

编注《战国策》

时空定位

BC476

BC256

东周

春秋

战国

BC770

平王东迁

田氏代齐

三家分晋

秦灭东周

BC221

统一六国

列国纷争与华夏认同

目

录

01

CONTENTS

孔子和老子、百家争鸣的出现

02

03

经济发展与变法运动

学习聚焦:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

学习聚焦:了解老子、孔子的学说。

学习聚焦:通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

×

材料:春秋时代形成大的诸侯国,是国君对其卿大夫的控制加强了,出现了卿大夫要向国君效忠的观念;不久一些卿大夫势力膨胀,与其下属结成主从关系,威逼国君,于是出现多层等级连锁……依靠这种效忠观念,封建团伙得以巩固壮大,加上血缘氏族关系的残存,这时封建主之间的个人关系加强了。君臣被用来指称这种关系,上级都可以称为君,下级都可以称为臣。“天子诸侯卿大夫有地者皆曰君”。

——马克垚《世界文明史》

王室衰微

礼崩乐坏

列国纷争与华夏认同

一

列国纷争与华夏认同

一

时间:公元前770-前476年

标志:自周平王东迁洛邑至周敬王卒(与孔子编订《春秋》一书时间大体相当,故得名)

特点:争霸

春秋五霸:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王(另一说为齐桓公、晋 文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践)

争霸战争:春秋时期的战争是一种贵族式的战争,战争目的是要求对方屈服,而非以消灭对方、获取对方财富为主要目的。

(一)春秋时期

礼乐征伐自天子出

礼乐征伐自诸侯出

时间:公元前475-前221年

标志:秦灭六国,完成统一(各国混战不

休,故称战国,把战国作为时代名称,始 于汉代刘向的《战国策》)

特点:兼并

战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

影响:周朝传统政治秩序完全被破坏,中国封建社会开始形成。

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——《〈战国策〉书录》

礼乐征伐自卿大夫出

兼并战争

民不聊生

礼崩乐坏

传统政治制度的动荡

兼并战争:主要目的是扩大地盘、掠夺人口;战争规模大、持续时间长、战争残酷,加速了奴隶制瓦解和促进了封建制形成,同时不可避免给人民生活、生产造成巨大破坏。

(二)战国时期

列国纷争与华夏认同

一

①由争霸战争变成了兼并战争,诸侯国数量变少了,到战国时期形成了战国七雄。

②修筑了长城,有边防和互相防守的作用。

③华夏族分布更加广泛,更多的夷狄之地被纳入华夏文化范围之内。

中原

北狄

南蛮

东夷

西戎

华夏认同

以怎样的方式推动?

具体的表现有哪些?

秦人肇兴于陇右,保留着身为炎黄世系姻族、处于华夏民族边缘的族源记忆,自春秋至战国初期一直被视为且自视为夷狄。不过,通过迁徙、战争、会盟、联姻、重用诸夏人才、吸收中原文化等方式,秦人努力走近和融入华夏。

——彭丰文:《从边缘到中心:秦人认同华夏民族的心理历程及其历史意义》

认同黄帝共祖

崇尚儒家文化

学习中原制度律法

民族交融

华夏认同(政治认同、文化认同)

(三)华夏认同

列国纷争与华夏认同

一

春秋时期的铁制农具

战国时期的铁制农具

春秋穿有鼻环的牛尊

农业发展

经济发展与变法运动

二

农业发展

造车行业

《周礼·考工记》

①手工业分工更加细密

工商业发展

经济发展与变法运动

二

吕不韦(?—前235年),由商而仕,立国定君,被拜为秦相国,是中国第一位贵居相国之位的富商。

范蠡(前536—前448年),曾献策扶助越王勾践复国,灭吴后隐去。后经商成巨富,自号陶朱公。

白圭,战国时期魏国大臣,有“商祖”之誉。

春秋战国时期的商业中心与政治中心重合

②私营商业兴起,出现富商巨贾和商业中心。

流行于春秋战国时期的各国货币

(货币由自然货币向人工货币的演变,

由杂乱形状向规范形状的演变。)

③货币流通广泛,区域经济交流频繁,反映政治统一的趋势加强。

政治:王室衰微,礼崩乐坏,诸侯纷争,战争频繁。

经济:铁犁牛耕,井田瓦解,土地私有,小农经济

阶级: 士阶层活跃,新兴地主阶级壮大

文化:私学兴起,学术繁荣

社会现象:分裂动荡,群起纷争

时代趋势:亟待统一,加强集权

(1)背景

经济发展与变法运动

二

变法运动

经济发展与变法运动

二

变法运动

(2)商鞅变法(前356年;前350年)

1)内容:

①经济方面(富国)

A、废除井田制,实行土地私有制。

B、重农抑商,奖励耕织。

②军事改革(强兵):奖励军功;废除世卿世禄制,剥夺和限制贵族特权。

③政治改革(集权)

A、严格户籍制度,强制大家庭拆散为个体小家庭。

B、实行连坐法,互相纠察告发。

C、废除分封制,普遍推行县制,县的主要官员由君主任免。

D、制定秦律,“燔诗书而明法令”,加强思想控制。

经济发展与变法运动

二

变法运动

(2)商鞅变法(前356年;前350年):

3)影响:

①政治上:

A、打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,地主阶级势力得到加强。

B、推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

②经济上:提高农民生产积极性,增强了经济实力。

③军事上:提高了秦国军队的战斗力,实现了富国强兵,为秦统一中国奠定了基础。

经济发展与变法运动

二

变法运动

问题探究

商鞅变法为什么能够成功?

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其博。斯年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏不部易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

①变法顺应历史潮流。 ②改革措施行之有效。

③商鞅坚持推行新法。 ④秦孝公的大力支持。

重点探讨

相关史料

百家争鸣出现背景

(一)背景

学习聚焦:

百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

—纲要上·12页

1.经济:井田制崩溃,封建经济迅速发展。

2.政治:周王室衰微,诸侯纷争。

3.阶级:士阶层崛起,并受到诸侯重用。

4.文化:从学在官府到学在民间,私学兴起

唯物史观:社会存在决定社会意识

(二)学派及主张:

【课堂探究】依据材料结合所学知识,分析百家争鸣的背景。

随着私学教育的出现,普通人也可以接受教育,知识传播面更加广泛,直接催生了“士”阶层的兴起,促进了学术思想和知识文化的广泛传播,刺激了思想文化的重组与更新。

……

列国在兼并形势下,竞相颁布优惠的人才政策,对不同的学说采取宽松政策,意图实现富国强兵的目标。

——摘编自于凯《战国史》

百家争鸣

三二

1.孔子和老子

(1)孔子——儒家学派创始人

樊迟问仁。子曰:“爱人” 。

——《论语·颜渊》

子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

——《论语·雍也》

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

——《论语·卫灵公》

①思想核心:

“仁”——关爱他人

②政治思想:

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。

——《论语·为政》

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语·为政》

a.为政以德” b.克己复礼

③教育思想:

a.“有教无类” b. 整理六经

百家争鸣

三二

(二)学派和主张

主张顺其自然,无为而治,甚至退回到小国寡民的时代。

(无为:不是无所作为的含义,而是不妄为、不胡作非为,不违反客观规律)

①世界本原:天地万物本原归结为抽象的“道”;天人合一,朴素的唯物史观。

②辩证法思想:事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚。具有朴素的辩证法思想。

(1)哲学思想:

(2)政治主张:

1.孔子和老子

百家争鸣

三二

(二)学派和主张

(2)老子——道家学派创始人

2.百家争鸣(战国)

学派 人物 主要思想 代表名言

儒家 孟子

荀子

墨家 墨子

道家 庄子

法家 韩非

阴阳家 邹衍

新兴地主阶级

下层平民

新兴地主阶级

王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。

天行有常,不为尧存,不为桀亡。…从天而颂之,孰与制天命而用之!

欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱,交相利。

天地与我并生,而万物与我为一。

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

世异则事异,事异则备变。

五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。

自主学习:阅读教材,概括各学派的思想。

百家争鸣: 传统文化体系初建。中心话题:如何恢复或重建秩序

没落奴隶主贵族

思考:从阶级立场出发,你更认可哪一家?

“人治”

无为而治

法治

仁政;民贵君轻;反对兼并战争;

先义后利,性善论

隆礼重法;制天命而用之;

君舟民水;性恶论

兼爱;非攻;尚贤;

节用、节葬(推崇夏禹)

齐物论;逍遥自由

主张变法、革新;专制主义中央集权;

以法治国;性恶论

“五行相生相胜”、

“五德终始说”、“大九州说”

代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

1、百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

2、为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

百家争鸣

三二

(三)历史意义

1、思想:P12-13

战国出现“百家争鸣”局面

——道、法、墨、儒等互相诘难、批驳,又彼此吸收、 融合

2、科技:

在数学、天文历法等方面成就突出

3、文学艺术:P13

《诗经》——春秋成书,人文精神/现实主义

楚 辞——战国后期,屈原,爱国主义精神/浪漫主义

总结:文化之变

——中国传统文化的奠基和科技文艺的发展

战国后期,随着统一趋势的出现,诸子之学出现了学术整合的趋势,其中最有代表性的是齐国的稷下学派和《吕氏春秋》。

——于凯《战国史》

变化的权力

诸侯纷争

礼崩乐坏

铁犁牛耕

变化的经济

工商繁荣

诸国变法成为潮流

总结:变化的时代——春秋战国的社会变革

时代的奔流

大一统的合流

经济统一

天下统一

思想统一

变化的文明

百家争鸣

华夏认同

富国强兵

君主集权

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进