2022-2023学年山东省东营市高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年山东省东营市高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 348.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 18:49:46 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年山东省东营市高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. “聚落级差”是指不同聚落之间规模及发展水平的差异。良渚文化中,余杭地区以莫角山巨型台基为中心的聚落,在礼制设施和高规格墓葬的数量与尺度上远超越其他,形成明显聚落级差,且呈现扩大化趋势。这体现了( )

A. 良渚文化领先于其他文化 B. 早期城市的萌芽正在孕育

C. 良渚文化区域性联系加强 D. 多元文化交流融合的产物

2. 孔子曰“自古皆有死,民无信不立”。荀子说“足国之道,节用裕民,而善臧其余”。《尚书》有云“重民五教,惟食、丧、祭”。《左转》“闰以正时,时以作事,事以厚生,生民之道,于是乎在矣”。这些言论共同体现了( )

A. 崇德尚贤 B. 勤俭节约 C. 以民为本 D. 道法自然

3. 某同学在研究春秋和战国两个时期战争变化时,开展了研究性学习,绘制了以下表格,这种变化( )

项目 春秋时期 战国时期

战争参加者 贵族 庶民

兵器来源 贵族 国家

兵制 “国人”兵役制;兵农合一 普遍兵役制、募兵制

参加人数 不超过十万人 少则数十万,多则上百万

A. 体现了集权政治的趋势 B. 保存了贵族的经济实力

C. 根源于宗法分封制破坏 D. 阻碍华夏认同观念形成

4. 从《旧唐书 舆服志》“爰至北齐,有长帽短靴,合袴袄子,朱紫玄黄,各任所好”的多元服饰并存,到北魏晚期南朝“袍拂踝,靴至膝”。至唐代,源自胡服系统的“幞头、圆领缺胯袍和乌皮六合靴”为主的服饰搭配被固定到了常服系统之中。这( )

A. 体现了服饰演变艺术性趋势 B. 反映了分裂走向统一的趋势

C. 体现了服饰演变中原化趋势 D. 反映了民族交融的发展趋势

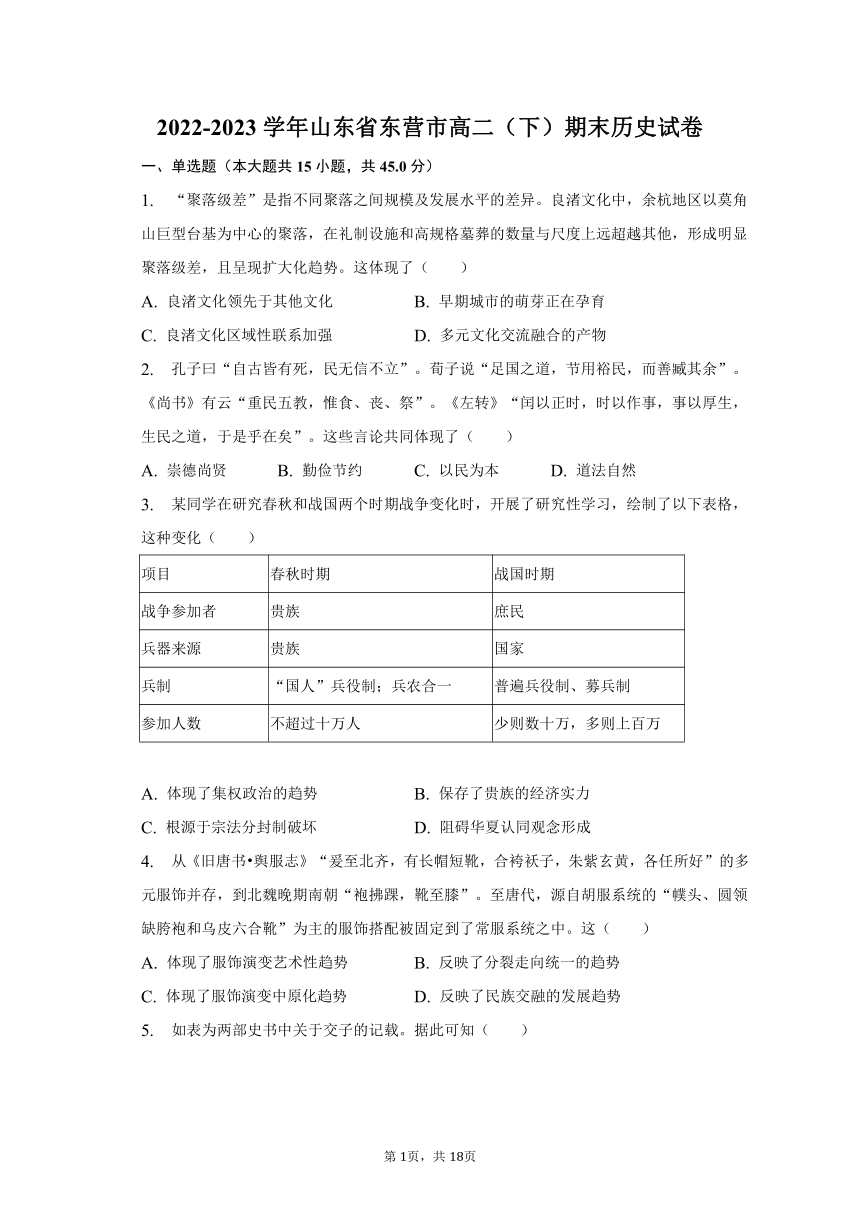

5. 如表为两部史书中关于交子的记载。据此可知( )

史书 朝代 作者 记载

《续资治通鉴长编》 南宋 李焘 初,蜀民以钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,

富民十六户主之。

《宋史 食货志》 元朝 脱脱 真宗时,张咏镇蜀。患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法。一交一缗……谓之交子。

A. 立场不同影响历史事件的解释 B. 历史研究需要对史料进行甄别

C. 史料互证才能揭示历史的真相 D. 后期学者研究比传统观点可信

6. 中国古代关于行政区划的基本原则,主要包括山川形变和犬牙交错两条原则。周振鹤在《中国历史政治地理十六讲》一书中指出,在中国历史上,这两条原则是同时并用的,但越到后来,犬牙交错的原则越占上风。这一变化反映了( )

A. 地理因素决定了行政区划 B. 行政区划调整日益简单化

C. 中央集权日趋加强的趋势 D. 行政区划调整具有反复性

7. 如果把“实物地租向货币地租转化”、“君主专制空前强化”、“经世致用思想提出”、“书画艺术的平民化、世俗化倾向”整合为一个学习单元,最符合这一学习内容的主题是( )

A. 中华帝国日趋繁荣强盛 B. 中华帝国逐渐走向衰落

C. 中华帝国近代化的先声 D. 中华帝国的衰落与转型

8. 下表为东汉至三国时期国家控制的户口数变化表,出现这一变化的主要原因是( )

朝代 时间 户数 口数

东汉 157年 1067,7960 5648,6856

魏 263年 66,3423 146,6423 443,2881 767,2881

蜀 263年 28,0000 94,000

吴 280年 52,3000 230,000

A. 自然灾害多发 B. 佛教在中国盛行 C. 专制皇权衰落 D. 豪强士族的发展

9. 安史之乱后,南方有户184万,垦田162万顷。按相同的标准,如果此时继续推行租庸调制,可得租330万石米,而实行两税法,则可得1620万石米。故当时尽管受到一些人的反对,德宗还是坚决实行了两税法。由此可知( )

A. 推行两税法是为增加政府财政收入 B. 经济重心南移是实行两税法的原因

C. 南方地区是国家赋税收入主要来源 D. 推行实物税收是生产力发展的需要

10. 鸦片战争爆发后,耆英将议和视为“暂事羁縻”的“缓兵之计”。八国联军侵华时,直隶总督袁世凯指出,条约居国际法之主位,东西各国法律专家“童而习之,皓首而不辍”。这反映出晚清时期( )

A. 救亡图存思潮在上层的盛行 B. 半殖民地半封建化的不断加深

C. 致力于抵抗外来文化的渗透 D. “天朝上国”外交理念的动摇

11. 下列为一位同学的课堂笔记,记录了对某一历史事件的评价。据此推断他学习的内容是( )

1、沉重打击了王朝的统治,破坏了南方的社会生产;

2、使地方势力崛起,中央权力下移;

3、迫使统治者开展自救运动;

4、为列强趁机发动再一次战争提供可乘之机。

A. 太平天国运动 B. 洋务新政 C. 义和团运动 D. 东南互保

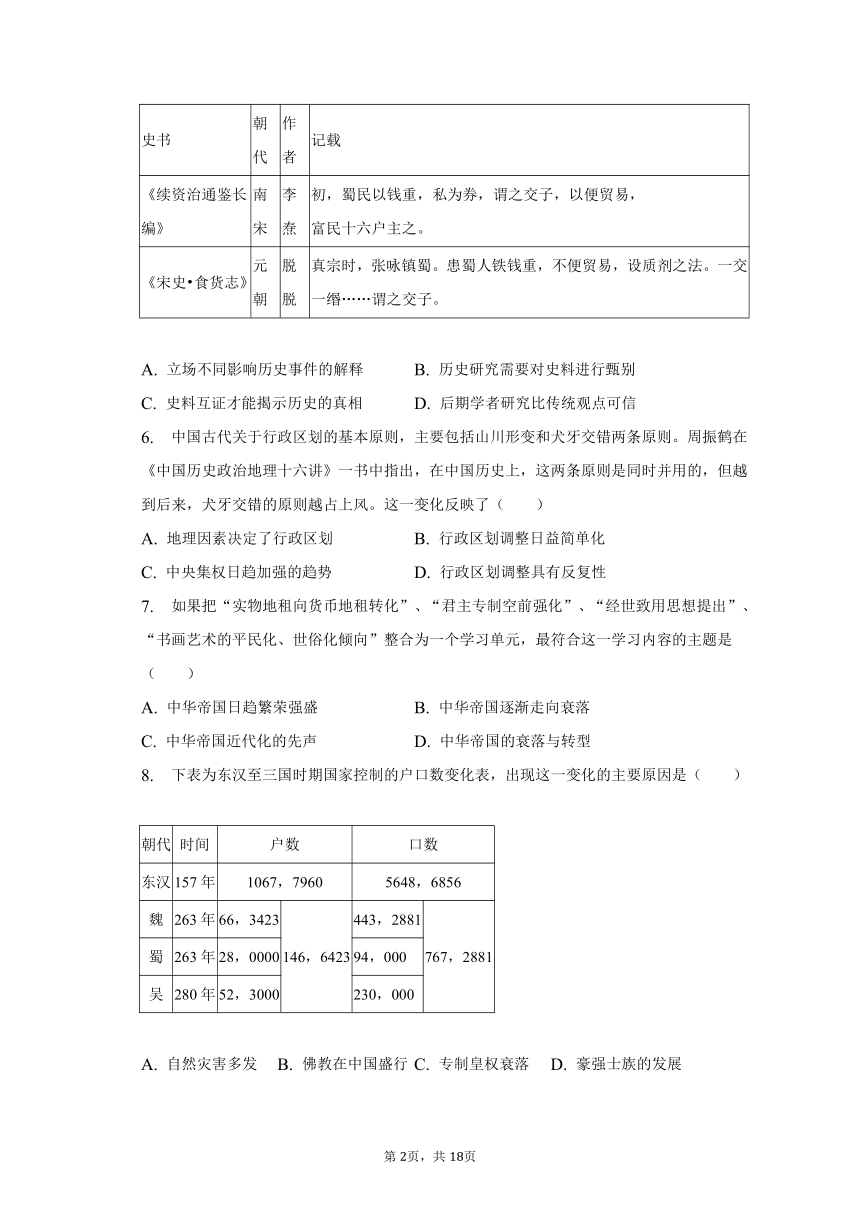

12. 如图取自1908年的《江汉日报》。对该漫画解读正确的是( )

A. 利用文娱手段搞政治宣传 B. 顺应了世界宪政发展趋势

C. 揭露了清末宪政的虚伪性 D. 反映了民众支持晚清改革

13. 骑士精神和宫廷爱情是中世纪欧洲突出的文化现象,它们一起构成了世俗叙事诗的主要体裁——浪漫传奇。传奇中的英雄区别于传统史诗英雄,即使为主人或情人而战,他都带有直接或间接的个人利益,而这种特点也传承到后世的文学中。这主要反映了( )

A. 文艺复兴始于中世纪的浪漫传奇 B. 中世纪文学凸显早期人文价值观

C. 浪漫传奇推动欧洲民族国家形成 D. 浪漫传奇摧毁了天主教精神枷锁

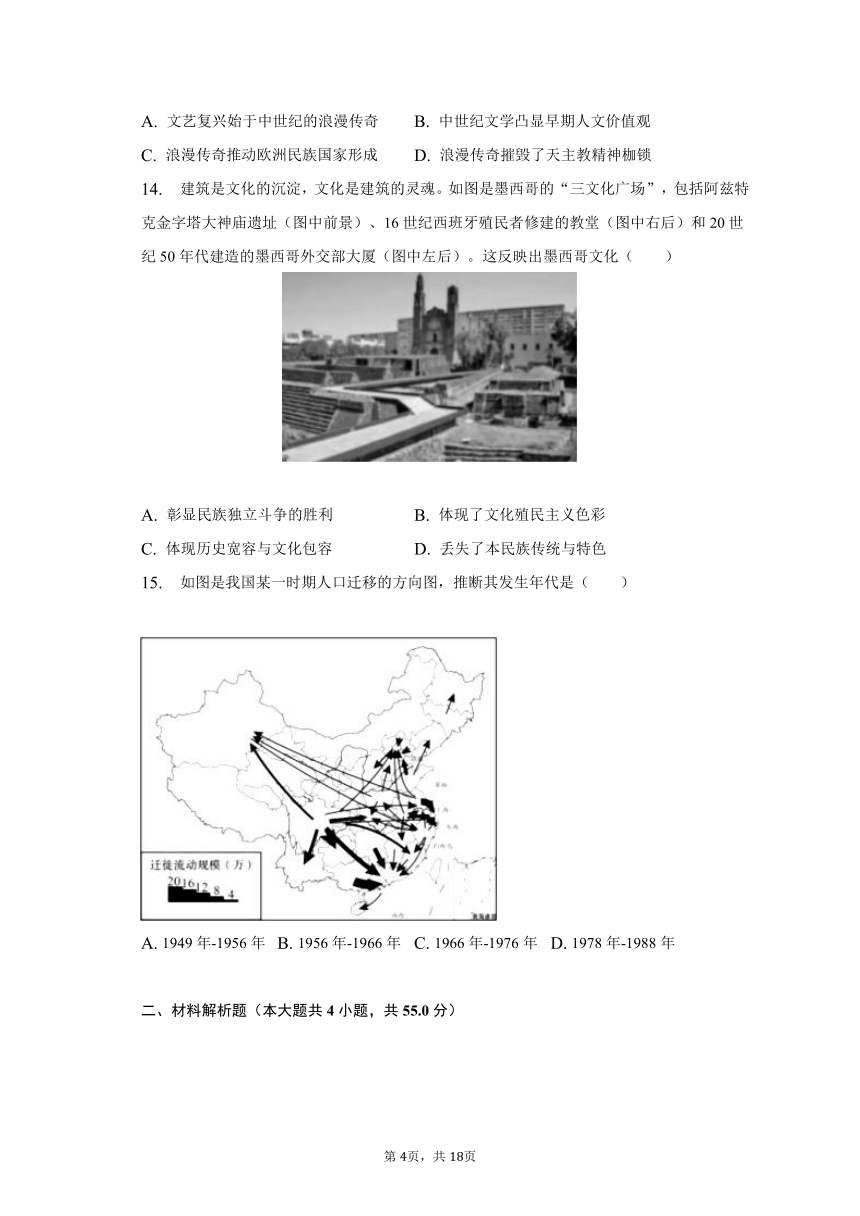

14. 建筑是文化的沉淀,文化是建筑的灵魂。如图是墨西哥的“三文化广场”,包括阿兹特克金字塔大神庙遗址(图中前景)、16世纪西班牙殖民者修建的教堂(图中右后)和20世纪50年代建造的墨西哥外交部大厦(图中左后)。这反映出墨西哥文化( )

A. 彰显民族独立斗争的胜利 B. 体现了文化殖民主义色彩

C. 体现历史宽容与文化包容 D. 丢失了本民族传统与特色

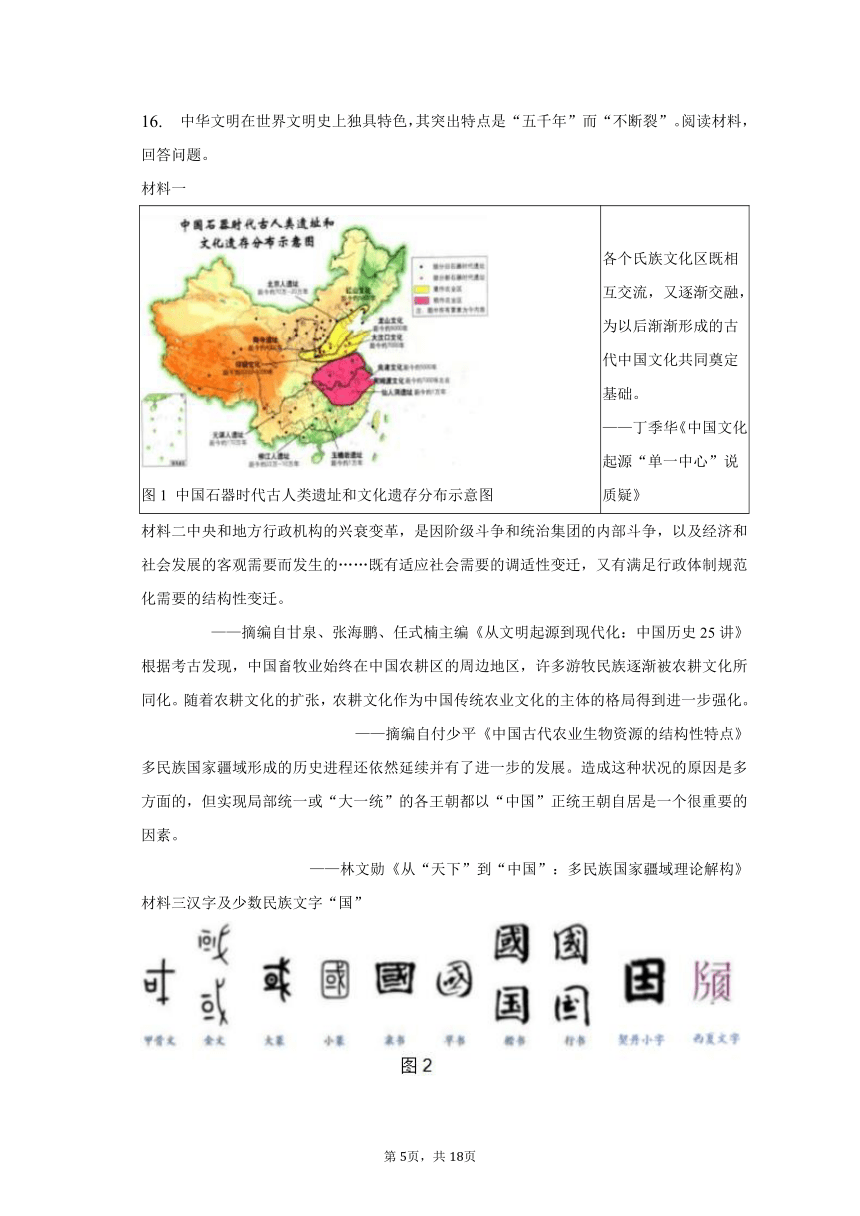

15. 如图是我国某一时期人口迁移的方向图,推断其发生年代是( )

A. 1949年-1956年 B. 1956年-1966年 C. 1966年-1976年 D. 1978年-1988年

二、材料解析题(本大题共4小题,共55.0分)

16. 中华文明在世界文明史上独具特色,其突出特点是“五千年”而“不断裂”。阅读材料,回答问题。

材料一

图1 中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

各个氏族文化区既相互交流,又逐渐交融,为以后渐渐形成的古代中国文化共同奠定基础。

——丁季华《中国文化起源“单一中心”说质疑》

材料二中央和地方行政机构的兴衰变革,是因阶级斗争和统治集团的内部斗争,以及经济和社会发展的客观需要而发生的……既有适应社会需要的调适性变迁,又有满足行政体制规范化需要的结构性变迁。

——摘编自甘泉、张海鹏、任式楠主编《从文明起源到现代化:中国历史25讲》

根据考古发现,中国畜牧业始终在中国农耕区的周边地区,许多游牧民族逐渐被农耕文化所同化。随着农耕文化的扩张,农耕文化作为中国传统农业文化的主体的格局得到进一步强化。

——摘编自付少平《中国古代农业生物资源的结构性特点》

多民族国家疆域形成的历史进程还依然延续并有了进一步的发展。造成这种状况的原因是多方面的,但实现局部统一或“大一统”的各王朝都以“中国”正统王朝自居是一个很重要的因素。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

材料三汉字及少数民族文字“国”

结合材料和所学,以“五千年 不断裂”为题写一则短文,阐释中华文明“不断裂”的文化基因。(要求:条理清晰,史论结合,言简意赅)

17. 阅读材料,回答问题。

材料对天的敬畏深深嵌入中华民族的生活中。西方盛行基督教地区,人们惊叹时常说:“我的上帝!”( MyGod!)中国人惊叹时常说:“天哪!”西方重要的民俗节日与基督有关,最重要的节日是12月25日耶稣诞生日,圣诞节。中国重要的民俗节日都与天时有关。最重要的节日是农历正月初一的春节,俗称过年,人们从四面八方赶回家中团聚。春节形成世界上最庞大的人口流动潮。另两个节日是农历八月十五中秋节和农历二十四节气中的清明节。中秋节五谷丰登,庆祝好收成,秋高云淡,观赏圆月亮。清明节在4月4日至6日,春光明媚,草木吐青,人们忙着踏青、扫墓祭祖,种瓜点豆、植树。

——胡兆量等《中国文化地理概述》

天道指天的运动变化规律。人道指人类行为的规范或规律。中国古代哲学家大都认为天道与人道一致,以天道为本,天道具有某种道德属性,是人类道德的范本。

——张岱年《中国哲学史》

(1) 简要指出基督教文化在中世纪西欧社会的地位。

(2) 结合材料和所学,分析中国人敬畏重视天的原因。

18. 李提摩太(1845-1919),英国传教士,1870年抵达上海,随后到山东烟台、青州和北京等地从事传教等系列活动。阅读其部分回忆录,回答问题。

李提摩太回忆录节选:

1875年我发现,止痛药是最有用的……这个夏天,霍乱很危险。幸运的是,我用樟脑油把许多人从死神手里救了回来。

1876年济南府的统治者叫丁宝桢……我向他建议采取赈灾措施,从朝鲜和日本进口谷物、修筑铁路、开挖矿……接收了我在烟台的朋友卡米吉尔博士募集的一小笔捐款。

1880年不仅要拯救占人类1/4的人们的灵魂……还要解放他们比其女子的缠足更为残缺的思想。

1880-1884年有了这些书籍和仪器,我可以就以下题目给官员和学者们做演讲了:(1)哥白尼发现的天文奇迹(2)化学的奇迹……

1891年大家要求我写一篇文章……为了搜集论文材料我研究并翻译了一本佛教书籍,书名叫《入佛指南》。

1892年我不得不自己编辑《万国公报》和《中西教会报》,同时也开始了麦肯西的《泰西新史揽要》(《十九世纪史》)的翻译工作。

1895年凌晨,我把心里形成的方案写了下来:在一定年限之内,给予某一外国处理中国对外关系的绝对权力……由该国的代表控制中国的铁路矿山等各个部门。

1902年到太原后,我们发现有人正在大张旗鼓地筹备一所官立大学,与我负责筹建的大学很相似。

1911年我被邀请去拜会孙中山,劝他不要把抗议宣言发往海外。因为袁世凯是共和国的首脑,国民应当对他表示信任,不要扰乱他认为使国家富强所必须采取的计划。

——《李提摩太在华回忆录》

(1) 概括李提摩太在华从事的主要活动。

(2) 结合活动,谈谈如何认识李提摩太的行为?

19. 阅读材料,回答问题。

书中的时代 时代中的书

表1是世界著名史学家李剑农所著的《中国近百年政治史》(1840-1928)的目录,表2是他的其他著作。

表1

第一章鸦片战争第二章洪杨革命时代

第三章西法模仿时代第

四章维新运动的初步

第五章维新运动的反动

第六章维新运动的再起

第七章革命与立宪的对抗运动(上)

第八章革命与立宪的对抗运动(下)

第九章清政府的颠覆与中华民国的成立

第十章国民党与北洋军阀斗争的初期

第十一章帝制运动与反帝制运动

第十二章护法运动中北洋军阀的分裂与西南军阀的离合

第十三章联省自治运动与南北各军阀的混战

第十四章中国国民党改组与北洋军阀的末路 表2

《武汉革命始末记》1911年

《苏俄的东方政策》1927年

《中山出世后中国六十年大事记》1927年

《最近三十年中国政治史( 1898-1928)》1930年

《政治学概论》1934年

《中国政治史,1840-1928》英文版(是《中国近百年政治史》(1840-1928)的英文版,1956 年,美国普林斯顿大学出版社与D.Van.Nostrand出版社同时出版,普林斯顿大学出版社先后于1962年、1963年、1964年、1968年再版该书;斯坦福大学出版社在1967年、1969年两次出版该书;1963年,美国东西出版社( East-WestPress)也曾出版过此书; 1964 年,印度语版在新德里出版。)

(1) 依表1目录按某一标准对中国近百年政治史进行时代划分。

(2) 表2所列著作对我们阅读和了解表1著作有什么帮助?

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料“在礼制设施和高规格墓葬的数量与尺度上远超越其他,形成明显聚落级差,旦呈现扩大化趋势“结合所学知识可知,随着社会生产力的发展,良渚文化时期的社会已经分化成不同的等级阶层,在礼制设施和高规格墓葬的数量与尺度上表现得尤为突出,聚落级差明显,已经具有了国家社会的许多特征,反映出早期城市的萌芽正在孕育,B项正确;

材料没有提及其他文明,排除A项;

材料体现的是良渚文化的发展水平差异较大,与区域性联系无关,排除C项;

材料不涉及多元文化交流融合,排除D项。

故选:B。

本题考查的是中国历史文化遗产,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中国历史文化遗产,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.【答案】C

【解析】根据材料可知,孔子认为一个国家不能得到人民的信任,国家就难以立佳脚了;荀子认为使国家富足的途径:节约费用,使民众富裕,并妥善贮藏那多余的粮食财物;《左传》中认为时节是用来安排衣事的,农业生产不错过时令,百姓生活才能富足,关怀民生的方法,就在于此,可见这些言论共同体现了以民为本,C项正确;

崇德尚贤(崇敬有道德的人,崇尚有才能的人),勤俭节约、道法自然(遵循事物自身发展的规律)不是这些言论共同的特征,排除ABD项。

故选:C。

本题考查的是百家争鸣,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是百家争鸣,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

3.【答案】A

【解析】材料中战国时期明显比春秋时期动员的规模更大,国家对基层的控制力明显更强,因此体现出集权政治的趋势,A项正确;

战国时期各国君主的集权会削弱贵族力量,排除B项;

集权政治的趋势加强源于生产力的发展,排除C项;

集权政治的发展有利于华夏认同观念的进一步发展,排除D项。

故选:A。

本题考查的是春秋战国时期各国的改革,解答本题需要掌握春秋战国时期各国的改革的相关知识。

本题考查的是春秋战国时期各国的改革,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

4.【答案】D

【解析】通过材料中服装演变的过程,可以推断出民族交融的特点,选择D;

材料中虽然反映了服饰的演变,但没有体现其艺术性,排除A;

材料中没有体现分从分裂到统一的趋势,排除B;

材料体现的是民族交融,而不是服饰演变中原化趋势,排除C。

故选:D。

本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

5.【答案】B

【解析】依据材料“蜀民以钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之”,“患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法。一交一缗……谓之交子”,可以看出两本史书对交子产生的背景,表述不一,所以在进行历史研究时需要对史料进行甄别,B项正确;

材料未涉及立场问题,排除A项;

史料互证也不一定能揭示历史的真相,排除C项;

“后期学者研究比传统观点可信”表述错误,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了史学研究,要求学生结合史学研究的特征和影响来分析。

本题主要考查了史学研究,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】C

【解析】A.地理因素影响行政区划,A项表述太过绝对,故A项错误;

B.材料的主旨信息是犬牙交错的原则越占上风,并非行政区划调整日益简单化 ,故B项错误;

C.根据材料“但越到后来,犬牙交错的原则越占上风。”可知,秦汉以来,地方行政区划多以山川形便为原则,政区的自然属于与经济政治文化联系紧密,容易产生割据势力,但从元代开始,行省区划采取“犬牙交错”为目的,削弱地方的经济文化认同感,使行省失去割据称雄的地理条件,从而加强对地方的管理,故C项正确;

D.材料未涉及行政区划调整的频次,无法得出反复,故D项错误。

故选:C。

本题考查了中国古代政治制度的演进,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以中国古代政治制度的演进为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】D

【解析】据材料并结合所学可知,材料内容涉及清朝时期政治、经济、文化等方面的发展变化,明清时期是中国封建社会由顶峰走向衰落的时期,也是向近代社会转型的时期,D项正确;

明清时期,中华帝国并未日趋强盛,排除A项;

中华帝国逐渐走向衰落 是表现之一,不全面,排除B项;

材料信息与近代化无关,洋务运动开启了中国近代化,排除C项。

故选:D。

本题主要考查明清时期的时代特征,需要考生掌握明清时期的总体特征和发展趋势。

本题主要考查明清时期的时代特征,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】D

【解析】根据材料“东汉至三国时期国家控制的户口数变化表”可知,东汉至三国时期国家控制的户口数大幅减少,结合时代特征,可以推断出是豪强士族的发展,东汉后期豪强士族势力发展迅速,田庄里有大量的依附民,不纳入国家户口,D项正确。

自然灾害多发非主要原因,排除A项;

佛教在中国盛行主要是魏晋南北朝时期,排除B项;

户口数变化与专制皇权无关,排除C项。

故选:D。

本题考查了东汉至三国时期户籍制度。解答本题根据关键是根据东汉至三国时期国家控制的户口数变化表结合东汉田庄经济发展隐匿人口现象进行分析。

本题考查了东汉至三国时期户籍制度,考查了考生运用所学知识分析理解史料的能力。

9.【答案】A

【解析】据材料“而实行两税法,则可得1620万石米。故当时尽管受到一些人的反对,德宗还是坚决实行了两税法”可知,两税法获得收入比租庸调制多,皇帝不顾一些人反对坚持实行两税法,说明推行两税法是为增加政府财政收入,A项正确;

材料与经济重心南移无关,增加国家财政收入是推行两税法的主要原因,排除B项;

材料无比较国家赋税收入的主要来源,不能得出南方地区是国家赋税收入主要来源的结论,排除C项;

两税法是为了增加税收,并且主要向货币税收转变,排除D项。

故选:A。

本题考查古代赋税制度,解答本题需要掌握古代赋税制度的相关知识。

本题考查古代赋税制度,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

10.【答案】D

【解析】据材料“八国联军侵华时,直总督袁世凯指出,条约居国际法之主位,东西各国法律专家‘童而习之,皓首而不辍’”等信息可知,耆英认为议和是缓兵之计,袁世凯指出学习西方法律的重要性,说明随着西方列强侵略的加深与对西方社会认识的加深,晚清时期的“天朝上国”的观念逐渐被动摇,D项正确;

材料内容主要体现了晚清时期部分人士加深对西方社会的认识,促使我国“天朝上国”观念的动摇,而救亡图存的思潮在上层盛行与材料内容不符,排除A项;

近代中国半殖民地半封建性质是随着西方列强的不断侵略而加深,材料内容没有涉及近代中国社会性质的变化,排除B项;

材料主要为学习西方或与西方议和,并非抵抗外来文化,排除C项。

故选:D。

本题考查中国近代化道路的曲折性,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中国近代化道路的曲折性,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

11.【答案】A

【解析】题干反映的是对太平天国运动的评价。结合所学知识,太平天国起义是中国历史上规模最宏大的一次农民战争,它坚持斗争14年,转战大半个中国,沉重地打击了清朝的统治和外国侵略势力,谱写了中国近代史上壮烈的一章;它引起政治和权力结构的变化,湘淮系官僚集团崛起,中央权力下移;加剧了清政府的统治危机,为列强发动第二次鸦片战争提供了可乘之机;第二次鸦片战争后,面临内忧外患,清政府内部的洋务派开展了洋务运动,以挽救清朝统治。综上,A项正确;

洋务新政是清政府的自救运动,不符合题意,排除B项;

义和团运动是农民阶级的反帝爱国运动,主要目标是反侵略,主要活动地域在北方山东和京津地区,排除C项;

1900年6月,清政府向十一国宣战后,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章和闽浙总督许应驳等和各参战国达成《东南保护约款》,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护。称“东南互保”。该事件是清末各地官方实力派汉族人物首次公然聚众反抗满人朝廷,排除D项。

故选:A。

本题主要考查太平天国运动,多角度理解分析太平天国运动的影响。

本题主要考查太平天国运动,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

12.【答案】B

【解析】根据材料“舆论考察宪政”,“咨议局宪政编查自治会”,可知当时推行立宪运动,该运动顺应了世界潮流,B项正确;

材料出自《江汉日报》,并非官方报纸,并且材料内容没有强调国家政治宣传的手段,排除A项;

材料是肯定立宪运动的做法,而不是揭露其虚伪性,排除C项;

材料只是《江汉日报》的看法,不能反映民众的态度,排除D项。

故选:B。

本题考查的是清末新政,解答本题的关键是对清末新政相关知识的把握。

本题考查的是清末新政,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

13.【答案】B

【解析】根据材料“传奇中的英雄区别于传统史诗英雄,即使为主人或情人而战,他都带有直接或间接的个人利益,而这种特点也传承到后世的文学中”结合所学知识可知,骑士精神在长达几个世纪的演化中,反映出来的是中世纪欧洲的文明进程,而当时的宫廷爱情,往往又跟骑士精神紧密联系在一起,两者结合,体现出了当时人们对高尚理想和美好情操的向往与追求,凸显早期人文价值观,B项正确;

文艺复兴核心思想是人文主义精神,以人为中心而不是以神为中心,肯定人的价值和尊严,不是起源自中世纪的浪漫传奇,排除A项;

浪漫传奇与欧洲民族国家形成无直接关联,排除C项;

浪漫传奇与天主教无关,没有摧毁天主教精神枷锁,排除D项。

故选:B。

本题考查的是文艺复兴,解答本题需要结合文艺复兴的相关知识分析。

本题考查的是文艺复兴,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】C

【解析】材料中“三文化广场”既有古代阿兹特克文明遗址,又有反映西班牙对墨西哥殖民的遗存,还有现代建筑,体现了墨西哥对历史的宽容和文化的包容性,C项正确;

50年代墨西哥已经独立,材料内容没有涉及民族独立的斗争史实,排除A项;

B项比较片面,材料不仅体现殖民主义色彩,排除B项;

对历史的宽容与文化的包容也体现了本民族传统与特色,墨西哥文化并没丢掉本民族特色,排除D项。

故选:C。

本题考查美洲文化的特点,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查美洲文化的特点,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

15.【答案】D

【解析】根据材料可知,这一时期,人口大量向东南沿海地区迁移,结合所学知识可知,1978年,改革开放以来,中国对外开放程度大大提高,大量人口迁移至东南沿海地区,D项正确;

1949年—1956年是新中国成立初期,人口并没有大量迁移至沿海地区,排除A项;

20世纪六七十年代,国家将人口迁移至云、贵、川陕甘宁青等西部省区的“三线”后方地区,开展大规模的工业、交通、国防基础设施建设,排除B项;

20世纪六七十年代,国家将人口迁移至云、贵、川 陕甘宁青等西部省区的“三线”后方地区,没有迁移至东南沿海地区,排除C项。

故选:D。

本题考查的是改革开放,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是改革开放,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

16.【答案】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是古今中国。首先,阅读材料,材料涉及对中国古代不同时期、不同文明的认识,题干要求以“五千年 不断裂”为题写一则短文,可以拟定论题:中华文明在世界文明史上独具特色,其突出特点是“五千年”而“不断裂”,其背后有着深刻的历史文化基因。

其次,结合史实具体从不同角度阐述中华文明“五千年”而“不断裂”背后的历史文化基因。先可以从中华文化的起源讲起,中华文化具有多元一体的特征;再从国家出现以后(先秦时期)讲起,从政治制度方面着手,周朝的分封制、宗法制到秦朝建立以后的专制主义中央集权制度,中国古代独具特色的政治制度不断地趋时更新;再从经济方面着手,长期以来,中国古代形成的以种植业为主要产业、铁犁牛耕为主要耕作方式的农耕文明具有很强的稳定性、持续性;紧接着从民族关系入手,中国很早就形成华夏族,到汉朝建立以后在民族融合基础上逐渐形成以汉族为主体的统一多民族国家,逐渐构建起共同的国家意识和对多元一体中华文明的认同;最后再讲文化本身,从走向成熟的“甲骨文”到书同文的“小篆”,中华汉字及书法艺术绵延不断,辽、夏、金等少数民族政权模仿汉字创造了本民族文字,以汉字为主体的文字成为中华文明的重要标志和传承载体。

最后,强调中华文化之所以上下五千年而不中断是因为背后有着深刻的历史文化基因。

故答案为:

五千年 不断裂。

中华文明在世界文明史上独具特色,其突出特点是“五千年”而“不断裂”,其背后有着深刻的历史文化基因。

中华文明在多个地域起源,多源并起,各地区相互交融,形成了中华文明多元一体的格局,奠定中华文明“不断裂”的基础。

从先秦时期的宗法分封制,到秦及以后的专制主义中央集权体制,中国古代独具特色的政治制度不断地趋时更新,自我调适,有利于保证整个社会的持续稳定运行。

长期以来,中国古代形成的以种植业为主要产业、铁犁牛耕为主要耕作方式的农耕文明具有很强的稳定性、持续性,且不断向周边游牧文明扩散,保证了中华文明绵延不断的经济基础。

以汉族为主体,各民族在相互交融交流基础上,逐渐构建起共同的国家意识和对多元一体中华文明的认同,成为中华文明源远流长的重要基因。

从走向成熟的“甲骨文”到书同文的“小篆”,中华汉字及书法艺术绵延不断,辽、夏、金等少数民族政权模仿汉字创造了本民族文字,以汉字为主体的文字成为中华文明的重要标志和传承载体。

【解析】本题考查中华文明的传承与发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中华文明的传承与发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

17.【答案】【小题1】基督教信仰是中世纪西欧的普遍文化符号;基督教会控制着西欧社会的精神生活;基督教文化对西欧思想发展和文学艺术创作都产生了深远影响。

【小题2】中国以农为本,重农抑商,农业发展与天紧密相关,受天的影响大;中华文化崇尚天人合一,将天、地、人视为一个整体;中国历代统治者倡导敬天保民 和遵循天道思想,强调人与自然和谐相处。

【解析】(1)本题考查的是基督教文化在中世纪西欧社会的地位,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是中国人敬畏重视天的原因,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中西方思想文化的比较、中世纪的欧洲,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

18.【答案】【小题1】(1)根据材料“从事传教等系列活动”可分析出传播基督教;根据材料“我用樟脑油把许多人从死神手里救了回来”可分析出医疗援助;根据材料“我向他建议采取赈灾措施,从朝鲜和日本进口谷物、修筑铁路、开挖矿……接收了我在烟台的朋友卡米吉尔博士募集的一小笔捐款”可分析出提供赈灾救济帮助;根据材料“解放他们比其女子的缠足更为残缺的思想”可分析出介绍西方科技,兴办新式大学;根据材料“编辑《万国公报》和《中西教会报》,同时也开始了麦肯西的《泰西新史揽要》(《十九世纪史》)的翻译工作”可分析出办报刊、翻译出版刊物;根据材料“我被邀请去拜会孙中山,劝他不要把抗议宣言发往海外”可分析出干预中国内政外交。

(2)结合近代史,可从传播西学、促进中西文化交流、基督教文化入侵、帝国主义侵略性质等方面进行分析。一方面,李提摩太在华从事赈灾、办学、宣讲等,促进西学传入和中国思想解放,推动中西文化交流,对中国近代化和世界文化交流做出了贡献。另一方面,李提摩太对华进行基督教输出,干预中国内政外交,是帝国主义国家对华进行文化入侵的表现,具有侵略性与反动性。总之,我们既要肯定其在促进西学东渐和世界文化交流中的积极作用,又要认清其侵略目的和反动本质。

故答案为:

( 1 ) 传播基督教;医疗援助;提供赈灾救济帮助;介绍西方科技,兴办新式大学;办 报刊、翻译出版刊物;干预中国内政外交。

( 2 ) 一方面,李提摩太在华从事赈灾、办学、宣讲等,促进西学传入和中国思想解放,推动中西文化交流,对中国近代化和世界文化交流做出了贡献。另一方面,李提摩太对华进 行基督教输出,干预中国内政外交,是帝国主义国家对华进行文化入侵的表现,具有侵略性 与反动性。总之,我们既要肯定其在促进西学东渐和世界文化交流中的积极作用,又要认清 其侵略目的和反动本质。

【小题2】

【解析】本题考查李提摩太在华从事的主要活动。第一问要结合李提摩太在华从事的主要活动的特征来解答;第二问要结合李提摩太在华从事的主要活动的影响来解答。

本题考查李提摩太在华从事的主要活动,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】示例:1840-1900列强入侵、新思想酝酿的时代;1900-1912革命势力不断发展、满清王朝最终覆灭的时代;1912-1928革命势力与清残余的军阀势力斗争的时代。

【小题2】《中国近百年政治史》(1840—1928)系统叙述了近百年中国的历史,而表2中的《武汉革命始末记》《苏俄的东方政策》《中山出世后中国六十年大事记》《最近三十年中国政治史(1898—1928)》写的1840-1928时段的部分历史,两者是整体与部分的关系。

《政治学概论》是理论性著作,能让我们从理论的层面加深对表1著作的理解。

《中国政治史,1840—1928》英文版多次多语种印刷,证明了其在世界史学界的地位和影响力,是世界了解中国的一部重要作品。

【解析】本题考查的是中国近代化道路的曲折性、史料的重要作用,作答本题第一问结合中国近代史分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是中国近代化道路的曲折性、史料的重要作用,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. “聚落级差”是指不同聚落之间规模及发展水平的差异。良渚文化中,余杭地区以莫角山巨型台基为中心的聚落,在礼制设施和高规格墓葬的数量与尺度上远超越其他,形成明显聚落级差,且呈现扩大化趋势。这体现了( )

A. 良渚文化领先于其他文化 B. 早期城市的萌芽正在孕育

C. 良渚文化区域性联系加强 D. 多元文化交流融合的产物

2. 孔子曰“自古皆有死,民无信不立”。荀子说“足国之道,节用裕民,而善臧其余”。《尚书》有云“重民五教,惟食、丧、祭”。《左转》“闰以正时,时以作事,事以厚生,生民之道,于是乎在矣”。这些言论共同体现了( )

A. 崇德尚贤 B. 勤俭节约 C. 以民为本 D. 道法自然

3. 某同学在研究春秋和战国两个时期战争变化时,开展了研究性学习,绘制了以下表格,这种变化( )

项目 春秋时期 战国时期

战争参加者 贵族 庶民

兵器来源 贵族 国家

兵制 “国人”兵役制;兵农合一 普遍兵役制、募兵制

参加人数 不超过十万人 少则数十万,多则上百万

A. 体现了集权政治的趋势 B. 保存了贵族的经济实力

C. 根源于宗法分封制破坏 D. 阻碍华夏认同观念形成

4. 从《旧唐书 舆服志》“爰至北齐,有长帽短靴,合袴袄子,朱紫玄黄,各任所好”的多元服饰并存,到北魏晚期南朝“袍拂踝,靴至膝”。至唐代,源自胡服系统的“幞头、圆领缺胯袍和乌皮六合靴”为主的服饰搭配被固定到了常服系统之中。这( )

A. 体现了服饰演变艺术性趋势 B. 反映了分裂走向统一的趋势

C. 体现了服饰演变中原化趋势 D. 反映了民族交融的发展趋势

5. 如表为两部史书中关于交子的记载。据此可知( )

史书 朝代 作者 记载

《续资治通鉴长编》 南宋 李焘 初,蜀民以钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,

富民十六户主之。

《宋史 食货志》 元朝 脱脱 真宗时,张咏镇蜀。患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法。一交一缗……谓之交子。

A. 立场不同影响历史事件的解释 B. 历史研究需要对史料进行甄别

C. 史料互证才能揭示历史的真相 D. 后期学者研究比传统观点可信

6. 中国古代关于行政区划的基本原则,主要包括山川形变和犬牙交错两条原则。周振鹤在《中国历史政治地理十六讲》一书中指出,在中国历史上,这两条原则是同时并用的,但越到后来,犬牙交错的原则越占上风。这一变化反映了( )

A. 地理因素决定了行政区划 B. 行政区划调整日益简单化

C. 中央集权日趋加强的趋势 D. 行政区划调整具有反复性

7. 如果把“实物地租向货币地租转化”、“君主专制空前强化”、“经世致用思想提出”、“书画艺术的平民化、世俗化倾向”整合为一个学习单元,最符合这一学习内容的主题是( )

A. 中华帝国日趋繁荣强盛 B. 中华帝国逐渐走向衰落

C. 中华帝国近代化的先声 D. 中华帝国的衰落与转型

8. 下表为东汉至三国时期国家控制的户口数变化表,出现这一变化的主要原因是( )

朝代 时间 户数 口数

东汉 157年 1067,7960 5648,6856

魏 263年 66,3423 146,6423 443,2881 767,2881

蜀 263年 28,0000 94,000

吴 280年 52,3000 230,000

A. 自然灾害多发 B. 佛教在中国盛行 C. 专制皇权衰落 D. 豪强士族的发展

9. 安史之乱后,南方有户184万,垦田162万顷。按相同的标准,如果此时继续推行租庸调制,可得租330万石米,而实行两税法,则可得1620万石米。故当时尽管受到一些人的反对,德宗还是坚决实行了两税法。由此可知( )

A. 推行两税法是为增加政府财政收入 B. 经济重心南移是实行两税法的原因

C. 南方地区是国家赋税收入主要来源 D. 推行实物税收是生产力发展的需要

10. 鸦片战争爆发后,耆英将议和视为“暂事羁縻”的“缓兵之计”。八国联军侵华时,直隶总督袁世凯指出,条约居国际法之主位,东西各国法律专家“童而习之,皓首而不辍”。这反映出晚清时期( )

A. 救亡图存思潮在上层的盛行 B. 半殖民地半封建化的不断加深

C. 致力于抵抗外来文化的渗透 D. “天朝上国”外交理念的动摇

11. 下列为一位同学的课堂笔记,记录了对某一历史事件的评价。据此推断他学习的内容是( )

1、沉重打击了王朝的统治,破坏了南方的社会生产;

2、使地方势力崛起,中央权力下移;

3、迫使统治者开展自救运动;

4、为列强趁机发动再一次战争提供可乘之机。

A. 太平天国运动 B. 洋务新政 C. 义和团运动 D. 东南互保

12. 如图取自1908年的《江汉日报》。对该漫画解读正确的是( )

A. 利用文娱手段搞政治宣传 B. 顺应了世界宪政发展趋势

C. 揭露了清末宪政的虚伪性 D. 反映了民众支持晚清改革

13. 骑士精神和宫廷爱情是中世纪欧洲突出的文化现象,它们一起构成了世俗叙事诗的主要体裁——浪漫传奇。传奇中的英雄区别于传统史诗英雄,即使为主人或情人而战,他都带有直接或间接的个人利益,而这种特点也传承到后世的文学中。这主要反映了( )

A. 文艺复兴始于中世纪的浪漫传奇 B. 中世纪文学凸显早期人文价值观

C. 浪漫传奇推动欧洲民族国家形成 D. 浪漫传奇摧毁了天主教精神枷锁

14. 建筑是文化的沉淀,文化是建筑的灵魂。如图是墨西哥的“三文化广场”,包括阿兹特克金字塔大神庙遗址(图中前景)、16世纪西班牙殖民者修建的教堂(图中右后)和20世纪50年代建造的墨西哥外交部大厦(图中左后)。这反映出墨西哥文化( )

A. 彰显民族独立斗争的胜利 B. 体现了文化殖民主义色彩

C. 体现历史宽容与文化包容 D. 丢失了本民族传统与特色

15. 如图是我国某一时期人口迁移的方向图,推断其发生年代是( )

A. 1949年-1956年 B. 1956年-1966年 C. 1966年-1976年 D. 1978年-1988年

二、材料解析题(本大题共4小题,共55.0分)

16. 中华文明在世界文明史上独具特色,其突出特点是“五千年”而“不断裂”。阅读材料,回答问题。

材料一

图1 中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

各个氏族文化区既相互交流,又逐渐交融,为以后渐渐形成的古代中国文化共同奠定基础。

——丁季华《中国文化起源“单一中心”说质疑》

材料二中央和地方行政机构的兴衰变革,是因阶级斗争和统治集团的内部斗争,以及经济和社会发展的客观需要而发生的……既有适应社会需要的调适性变迁,又有满足行政体制规范化需要的结构性变迁。

——摘编自甘泉、张海鹏、任式楠主编《从文明起源到现代化:中国历史25讲》

根据考古发现,中国畜牧业始终在中国农耕区的周边地区,许多游牧民族逐渐被农耕文化所同化。随着农耕文化的扩张,农耕文化作为中国传统农业文化的主体的格局得到进一步强化。

——摘编自付少平《中国古代农业生物资源的结构性特点》

多民族国家疆域形成的历史进程还依然延续并有了进一步的发展。造成这种状况的原因是多方面的,但实现局部统一或“大一统”的各王朝都以“中国”正统王朝自居是一个很重要的因素。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

材料三汉字及少数民族文字“国”

结合材料和所学,以“五千年 不断裂”为题写一则短文,阐释中华文明“不断裂”的文化基因。(要求:条理清晰,史论结合,言简意赅)

17. 阅读材料,回答问题。

材料对天的敬畏深深嵌入中华民族的生活中。西方盛行基督教地区,人们惊叹时常说:“我的上帝!”( MyGod!)中国人惊叹时常说:“天哪!”西方重要的民俗节日与基督有关,最重要的节日是12月25日耶稣诞生日,圣诞节。中国重要的民俗节日都与天时有关。最重要的节日是农历正月初一的春节,俗称过年,人们从四面八方赶回家中团聚。春节形成世界上最庞大的人口流动潮。另两个节日是农历八月十五中秋节和农历二十四节气中的清明节。中秋节五谷丰登,庆祝好收成,秋高云淡,观赏圆月亮。清明节在4月4日至6日,春光明媚,草木吐青,人们忙着踏青、扫墓祭祖,种瓜点豆、植树。

——胡兆量等《中国文化地理概述》

天道指天的运动变化规律。人道指人类行为的规范或规律。中国古代哲学家大都认为天道与人道一致,以天道为本,天道具有某种道德属性,是人类道德的范本。

——张岱年《中国哲学史》

(1) 简要指出基督教文化在中世纪西欧社会的地位。

(2) 结合材料和所学,分析中国人敬畏重视天的原因。

18. 李提摩太(1845-1919),英国传教士,1870年抵达上海,随后到山东烟台、青州和北京等地从事传教等系列活动。阅读其部分回忆录,回答问题。

李提摩太回忆录节选:

1875年我发现,止痛药是最有用的……这个夏天,霍乱很危险。幸运的是,我用樟脑油把许多人从死神手里救了回来。

1876年济南府的统治者叫丁宝桢……我向他建议采取赈灾措施,从朝鲜和日本进口谷物、修筑铁路、开挖矿……接收了我在烟台的朋友卡米吉尔博士募集的一小笔捐款。

1880年不仅要拯救占人类1/4的人们的灵魂……还要解放他们比其女子的缠足更为残缺的思想。

1880-1884年有了这些书籍和仪器,我可以就以下题目给官员和学者们做演讲了:(1)哥白尼发现的天文奇迹(2)化学的奇迹……

1891年大家要求我写一篇文章……为了搜集论文材料我研究并翻译了一本佛教书籍,书名叫《入佛指南》。

1892年我不得不自己编辑《万国公报》和《中西教会报》,同时也开始了麦肯西的《泰西新史揽要》(《十九世纪史》)的翻译工作。

1895年凌晨,我把心里形成的方案写了下来:在一定年限之内,给予某一外国处理中国对外关系的绝对权力……由该国的代表控制中国的铁路矿山等各个部门。

1902年到太原后,我们发现有人正在大张旗鼓地筹备一所官立大学,与我负责筹建的大学很相似。

1911年我被邀请去拜会孙中山,劝他不要把抗议宣言发往海外。因为袁世凯是共和国的首脑,国民应当对他表示信任,不要扰乱他认为使国家富强所必须采取的计划。

——《李提摩太在华回忆录》

(1) 概括李提摩太在华从事的主要活动。

(2) 结合活动,谈谈如何认识李提摩太的行为?

19. 阅读材料,回答问题。

书中的时代 时代中的书

表1是世界著名史学家李剑农所著的《中国近百年政治史》(1840-1928)的目录,表2是他的其他著作。

表1

第一章鸦片战争第二章洪杨革命时代

第三章西法模仿时代第

四章维新运动的初步

第五章维新运动的反动

第六章维新运动的再起

第七章革命与立宪的对抗运动(上)

第八章革命与立宪的对抗运动(下)

第九章清政府的颠覆与中华民国的成立

第十章国民党与北洋军阀斗争的初期

第十一章帝制运动与反帝制运动

第十二章护法运动中北洋军阀的分裂与西南军阀的离合

第十三章联省自治运动与南北各军阀的混战

第十四章中国国民党改组与北洋军阀的末路 表2

《武汉革命始末记》1911年

《苏俄的东方政策》1927年

《中山出世后中国六十年大事记》1927年

《最近三十年中国政治史( 1898-1928)》1930年

《政治学概论》1934年

《中国政治史,1840-1928》英文版(是《中国近百年政治史》(1840-1928)的英文版,1956 年,美国普林斯顿大学出版社与D.Van.Nostrand出版社同时出版,普林斯顿大学出版社先后于1962年、1963年、1964年、1968年再版该书;斯坦福大学出版社在1967年、1969年两次出版该书;1963年,美国东西出版社( East-WestPress)也曾出版过此书; 1964 年,印度语版在新德里出版。)

(1) 依表1目录按某一标准对中国近百年政治史进行时代划分。

(2) 表2所列著作对我们阅读和了解表1著作有什么帮助?

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料“在礼制设施和高规格墓葬的数量与尺度上远超越其他,形成明显聚落级差,旦呈现扩大化趋势“结合所学知识可知,随着社会生产力的发展,良渚文化时期的社会已经分化成不同的等级阶层,在礼制设施和高规格墓葬的数量与尺度上表现得尤为突出,聚落级差明显,已经具有了国家社会的许多特征,反映出早期城市的萌芽正在孕育,B项正确;

材料没有提及其他文明,排除A项;

材料体现的是良渚文化的发展水平差异较大,与区域性联系无关,排除C项;

材料不涉及多元文化交流融合,排除D项。

故选:B。

本题考查的是中国历史文化遗产,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中国历史文化遗产,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.【答案】C

【解析】根据材料可知,孔子认为一个国家不能得到人民的信任,国家就难以立佳脚了;荀子认为使国家富足的途径:节约费用,使民众富裕,并妥善贮藏那多余的粮食财物;《左传》中认为时节是用来安排衣事的,农业生产不错过时令,百姓生活才能富足,关怀民生的方法,就在于此,可见这些言论共同体现了以民为本,C项正确;

崇德尚贤(崇敬有道德的人,崇尚有才能的人),勤俭节约、道法自然(遵循事物自身发展的规律)不是这些言论共同的特征,排除ABD项。

故选:C。

本题考查的是百家争鸣,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是百家争鸣,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

3.【答案】A

【解析】材料中战国时期明显比春秋时期动员的规模更大,国家对基层的控制力明显更强,因此体现出集权政治的趋势,A项正确;

战国时期各国君主的集权会削弱贵族力量,排除B项;

集权政治的趋势加强源于生产力的发展,排除C项;

集权政治的发展有利于华夏认同观念的进一步发展,排除D项。

故选:A。

本题考查的是春秋战国时期各国的改革,解答本题需要掌握春秋战国时期各国的改革的相关知识。

本题考查的是春秋战国时期各国的改革,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

4.【答案】D

【解析】通过材料中服装演变的过程,可以推断出民族交融的特点,选择D;

材料中虽然反映了服饰的演变,但没有体现其艺术性,排除A;

材料中没有体现分从分裂到统一的趋势,排除B;

材料体现的是民族交融,而不是服饰演变中原化趋势,排除C。

故选:D。

本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

5.【答案】B

【解析】依据材料“蜀民以钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之”,“患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法。一交一缗……谓之交子”,可以看出两本史书对交子产生的背景,表述不一,所以在进行历史研究时需要对史料进行甄别,B项正确;

材料未涉及立场问题,排除A项;

史料互证也不一定能揭示历史的真相,排除C项;

“后期学者研究比传统观点可信”表述错误,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了史学研究,要求学生结合史学研究的特征和影响来分析。

本题主要考查了史学研究,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】C

【解析】A.地理因素影响行政区划,A项表述太过绝对,故A项错误;

B.材料的主旨信息是犬牙交错的原则越占上风,并非行政区划调整日益简单化 ,故B项错误;

C.根据材料“但越到后来,犬牙交错的原则越占上风。”可知,秦汉以来,地方行政区划多以山川形便为原则,政区的自然属于与经济政治文化联系紧密,容易产生割据势力,但从元代开始,行省区划采取“犬牙交错”为目的,削弱地方的经济文化认同感,使行省失去割据称雄的地理条件,从而加强对地方的管理,故C项正确;

D.材料未涉及行政区划调整的频次,无法得出反复,故D项错误。

故选:C。

本题考查了中国古代政治制度的演进,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以中国古代政治制度的演进为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】D

【解析】据材料并结合所学可知,材料内容涉及清朝时期政治、经济、文化等方面的发展变化,明清时期是中国封建社会由顶峰走向衰落的时期,也是向近代社会转型的时期,D项正确;

明清时期,中华帝国并未日趋强盛,排除A项;

中华帝国逐渐走向衰落 是表现之一,不全面,排除B项;

材料信息与近代化无关,洋务运动开启了中国近代化,排除C项。

故选:D。

本题主要考查明清时期的时代特征,需要考生掌握明清时期的总体特征和发展趋势。

本题主要考查明清时期的时代特征,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】D

【解析】根据材料“东汉至三国时期国家控制的户口数变化表”可知,东汉至三国时期国家控制的户口数大幅减少,结合时代特征,可以推断出是豪强士族的发展,东汉后期豪强士族势力发展迅速,田庄里有大量的依附民,不纳入国家户口,D项正确。

自然灾害多发非主要原因,排除A项;

佛教在中国盛行主要是魏晋南北朝时期,排除B项;

户口数变化与专制皇权无关,排除C项。

故选:D。

本题考查了东汉至三国时期户籍制度。解答本题根据关键是根据东汉至三国时期国家控制的户口数变化表结合东汉田庄经济发展隐匿人口现象进行分析。

本题考查了东汉至三国时期户籍制度,考查了考生运用所学知识分析理解史料的能力。

9.【答案】A

【解析】据材料“而实行两税法,则可得1620万石米。故当时尽管受到一些人的反对,德宗还是坚决实行了两税法”可知,两税法获得收入比租庸调制多,皇帝不顾一些人反对坚持实行两税法,说明推行两税法是为增加政府财政收入,A项正确;

材料与经济重心南移无关,增加国家财政收入是推行两税法的主要原因,排除B项;

材料无比较国家赋税收入的主要来源,不能得出南方地区是国家赋税收入主要来源的结论,排除C项;

两税法是为了增加税收,并且主要向货币税收转变,排除D项。

故选:A。

本题考查古代赋税制度,解答本题需要掌握古代赋税制度的相关知识。

本题考查古代赋税制度,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

10.【答案】D

【解析】据材料“八国联军侵华时,直总督袁世凯指出,条约居国际法之主位,东西各国法律专家‘童而习之,皓首而不辍’”等信息可知,耆英认为议和是缓兵之计,袁世凯指出学习西方法律的重要性,说明随着西方列强侵略的加深与对西方社会认识的加深,晚清时期的“天朝上国”的观念逐渐被动摇,D项正确;

材料内容主要体现了晚清时期部分人士加深对西方社会的认识,促使我国“天朝上国”观念的动摇,而救亡图存的思潮在上层盛行与材料内容不符,排除A项;

近代中国半殖民地半封建性质是随着西方列强的不断侵略而加深,材料内容没有涉及近代中国社会性质的变化,排除B项;

材料主要为学习西方或与西方议和,并非抵抗外来文化,排除C项。

故选:D。

本题考查中国近代化道路的曲折性,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中国近代化道路的曲折性,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

11.【答案】A

【解析】题干反映的是对太平天国运动的评价。结合所学知识,太平天国起义是中国历史上规模最宏大的一次农民战争,它坚持斗争14年,转战大半个中国,沉重地打击了清朝的统治和外国侵略势力,谱写了中国近代史上壮烈的一章;它引起政治和权力结构的变化,湘淮系官僚集团崛起,中央权力下移;加剧了清政府的统治危机,为列强发动第二次鸦片战争提供了可乘之机;第二次鸦片战争后,面临内忧外患,清政府内部的洋务派开展了洋务运动,以挽救清朝统治。综上,A项正确;

洋务新政是清政府的自救运动,不符合题意,排除B项;

义和团运动是农民阶级的反帝爱国运动,主要目标是反侵略,主要活动地域在北方山东和京津地区,排除C项;

1900年6月,清政府向十一国宣战后,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章和闽浙总督许应驳等和各参战国达成《东南保护约款》,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护。称“东南互保”。该事件是清末各地官方实力派汉族人物首次公然聚众反抗满人朝廷,排除D项。

故选:A。

本题主要考查太平天国运动,多角度理解分析太平天国运动的影响。

本题主要考查太平天国运动,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

12.【答案】B

【解析】根据材料“舆论考察宪政”,“咨议局宪政编查自治会”,可知当时推行立宪运动,该运动顺应了世界潮流,B项正确;

材料出自《江汉日报》,并非官方报纸,并且材料内容没有强调国家政治宣传的手段,排除A项;

材料是肯定立宪运动的做法,而不是揭露其虚伪性,排除C项;

材料只是《江汉日报》的看法,不能反映民众的态度,排除D项。

故选:B。

本题考查的是清末新政,解答本题的关键是对清末新政相关知识的把握。

本题考查的是清末新政,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

13.【答案】B

【解析】根据材料“传奇中的英雄区别于传统史诗英雄,即使为主人或情人而战,他都带有直接或间接的个人利益,而这种特点也传承到后世的文学中”结合所学知识可知,骑士精神在长达几个世纪的演化中,反映出来的是中世纪欧洲的文明进程,而当时的宫廷爱情,往往又跟骑士精神紧密联系在一起,两者结合,体现出了当时人们对高尚理想和美好情操的向往与追求,凸显早期人文价值观,B项正确;

文艺复兴核心思想是人文主义精神,以人为中心而不是以神为中心,肯定人的价值和尊严,不是起源自中世纪的浪漫传奇,排除A项;

浪漫传奇与欧洲民族国家形成无直接关联,排除C项;

浪漫传奇与天主教无关,没有摧毁天主教精神枷锁,排除D项。

故选:B。

本题考查的是文艺复兴,解答本题需要结合文艺复兴的相关知识分析。

本题考查的是文艺复兴,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】C

【解析】材料中“三文化广场”既有古代阿兹特克文明遗址,又有反映西班牙对墨西哥殖民的遗存,还有现代建筑,体现了墨西哥对历史的宽容和文化的包容性,C项正确;

50年代墨西哥已经独立,材料内容没有涉及民族独立的斗争史实,排除A项;

B项比较片面,材料不仅体现殖民主义色彩,排除B项;

对历史的宽容与文化的包容也体现了本民族传统与特色,墨西哥文化并没丢掉本民族特色,排除D项。

故选:C。

本题考查美洲文化的特点,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查美洲文化的特点,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

15.【答案】D

【解析】根据材料可知,这一时期,人口大量向东南沿海地区迁移,结合所学知识可知,1978年,改革开放以来,中国对外开放程度大大提高,大量人口迁移至东南沿海地区,D项正确;

1949年—1956年是新中国成立初期,人口并没有大量迁移至沿海地区,排除A项;

20世纪六七十年代,国家将人口迁移至云、贵、川陕甘宁青等西部省区的“三线”后方地区,开展大规模的工业、交通、国防基础设施建设,排除B项;

20世纪六七十年代,国家将人口迁移至云、贵、川 陕甘宁青等西部省区的“三线”后方地区,没有迁移至东南沿海地区,排除C项。

故选:D。

本题考查的是改革开放,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是改革开放,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

16.【答案】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是古今中国。首先,阅读材料,材料涉及对中国古代不同时期、不同文明的认识,题干要求以“五千年 不断裂”为题写一则短文,可以拟定论题:中华文明在世界文明史上独具特色,其突出特点是“五千年”而“不断裂”,其背后有着深刻的历史文化基因。

其次,结合史实具体从不同角度阐述中华文明“五千年”而“不断裂”背后的历史文化基因。先可以从中华文化的起源讲起,中华文化具有多元一体的特征;再从国家出现以后(先秦时期)讲起,从政治制度方面着手,周朝的分封制、宗法制到秦朝建立以后的专制主义中央集权制度,中国古代独具特色的政治制度不断地趋时更新;再从经济方面着手,长期以来,中国古代形成的以种植业为主要产业、铁犁牛耕为主要耕作方式的农耕文明具有很强的稳定性、持续性;紧接着从民族关系入手,中国很早就形成华夏族,到汉朝建立以后在民族融合基础上逐渐形成以汉族为主体的统一多民族国家,逐渐构建起共同的国家意识和对多元一体中华文明的认同;最后再讲文化本身,从走向成熟的“甲骨文”到书同文的“小篆”,中华汉字及书法艺术绵延不断,辽、夏、金等少数民族政权模仿汉字创造了本民族文字,以汉字为主体的文字成为中华文明的重要标志和传承载体。

最后,强调中华文化之所以上下五千年而不中断是因为背后有着深刻的历史文化基因。

故答案为:

五千年 不断裂。

中华文明在世界文明史上独具特色,其突出特点是“五千年”而“不断裂”,其背后有着深刻的历史文化基因。

中华文明在多个地域起源,多源并起,各地区相互交融,形成了中华文明多元一体的格局,奠定中华文明“不断裂”的基础。

从先秦时期的宗法分封制,到秦及以后的专制主义中央集权体制,中国古代独具特色的政治制度不断地趋时更新,自我调适,有利于保证整个社会的持续稳定运行。

长期以来,中国古代形成的以种植业为主要产业、铁犁牛耕为主要耕作方式的农耕文明具有很强的稳定性、持续性,且不断向周边游牧文明扩散,保证了中华文明绵延不断的经济基础。

以汉族为主体,各民族在相互交融交流基础上,逐渐构建起共同的国家意识和对多元一体中华文明的认同,成为中华文明源远流长的重要基因。

从走向成熟的“甲骨文”到书同文的“小篆”,中华汉字及书法艺术绵延不断,辽、夏、金等少数民族政权模仿汉字创造了本民族文字,以汉字为主体的文字成为中华文明的重要标志和传承载体。

【解析】本题考查中华文明的传承与发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中华文明的传承与发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

17.【答案】【小题1】基督教信仰是中世纪西欧的普遍文化符号;基督教会控制着西欧社会的精神生活;基督教文化对西欧思想发展和文学艺术创作都产生了深远影响。

【小题2】中国以农为本,重农抑商,农业发展与天紧密相关,受天的影响大;中华文化崇尚天人合一,将天、地、人视为一个整体;中国历代统治者倡导敬天保民 和遵循天道思想,强调人与自然和谐相处。

【解析】(1)本题考查的是基督教文化在中世纪西欧社会的地位,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是中国人敬畏重视天的原因,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中西方思想文化的比较、中世纪的欧洲,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

18.【答案】【小题1】(1)根据材料“从事传教等系列活动”可分析出传播基督教;根据材料“我用樟脑油把许多人从死神手里救了回来”可分析出医疗援助;根据材料“我向他建议采取赈灾措施,从朝鲜和日本进口谷物、修筑铁路、开挖矿……接收了我在烟台的朋友卡米吉尔博士募集的一小笔捐款”可分析出提供赈灾救济帮助;根据材料“解放他们比其女子的缠足更为残缺的思想”可分析出介绍西方科技,兴办新式大学;根据材料“编辑《万国公报》和《中西教会报》,同时也开始了麦肯西的《泰西新史揽要》(《十九世纪史》)的翻译工作”可分析出办报刊、翻译出版刊物;根据材料“我被邀请去拜会孙中山,劝他不要把抗议宣言发往海外”可分析出干预中国内政外交。

(2)结合近代史,可从传播西学、促进中西文化交流、基督教文化入侵、帝国主义侵略性质等方面进行分析。一方面,李提摩太在华从事赈灾、办学、宣讲等,促进西学传入和中国思想解放,推动中西文化交流,对中国近代化和世界文化交流做出了贡献。另一方面,李提摩太对华进行基督教输出,干预中国内政外交,是帝国主义国家对华进行文化入侵的表现,具有侵略性与反动性。总之,我们既要肯定其在促进西学东渐和世界文化交流中的积极作用,又要认清其侵略目的和反动本质。

故答案为:

( 1 ) 传播基督教;医疗援助;提供赈灾救济帮助;介绍西方科技,兴办新式大学;办 报刊、翻译出版刊物;干预中国内政外交。

( 2 ) 一方面,李提摩太在华从事赈灾、办学、宣讲等,促进西学传入和中国思想解放,推动中西文化交流,对中国近代化和世界文化交流做出了贡献。另一方面,李提摩太对华进 行基督教输出,干预中国内政外交,是帝国主义国家对华进行文化入侵的表现,具有侵略性 与反动性。总之,我们既要肯定其在促进西学东渐和世界文化交流中的积极作用,又要认清 其侵略目的和反动本质。

【小题2】

【解析】本题考查李提摩太在华从事的主要活动。第一问要结合李提摩太在华从事的主要活动的特征来解答;第二问要结合李提摩太在华从事的主要活动的影响来解答。

本题考查李提摩太在华从事的主要活动,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】示例:1840-1900列强入侵、新思想酝酿的时代;1900-1912革命势力不断发展、满清王朝最终覆灭的时代;1912-1928革命势力与清残余的军阀势力斗争的时代。

【小题2】《中国近百年政治史》(1840—1928)系统叙述了近百年中国的历史,而表2中的《武汉革命始末记》《苏俄的东方政策》《中山出世后中国六十年大事记》《最近三十年中国政治史(1898—1928)》写的1840-1928时段的部分历史,两者是整体与部分的关系。

《政治学概论》是理论性著作,能让我们从理论的层面加深对表1著作的理解。

《中国政治史,1840—1928》英文版多次多语种印刷,证明了其在世界史学界的地位和影响力,是世界了解中国的一部重要作品。

【解析】本题考查的是中国近代化道路的曲折性、史料的重要作用,作答本题第一问结合中国近代史分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是中国近代化道路的曲折性、史料的重要作用,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录