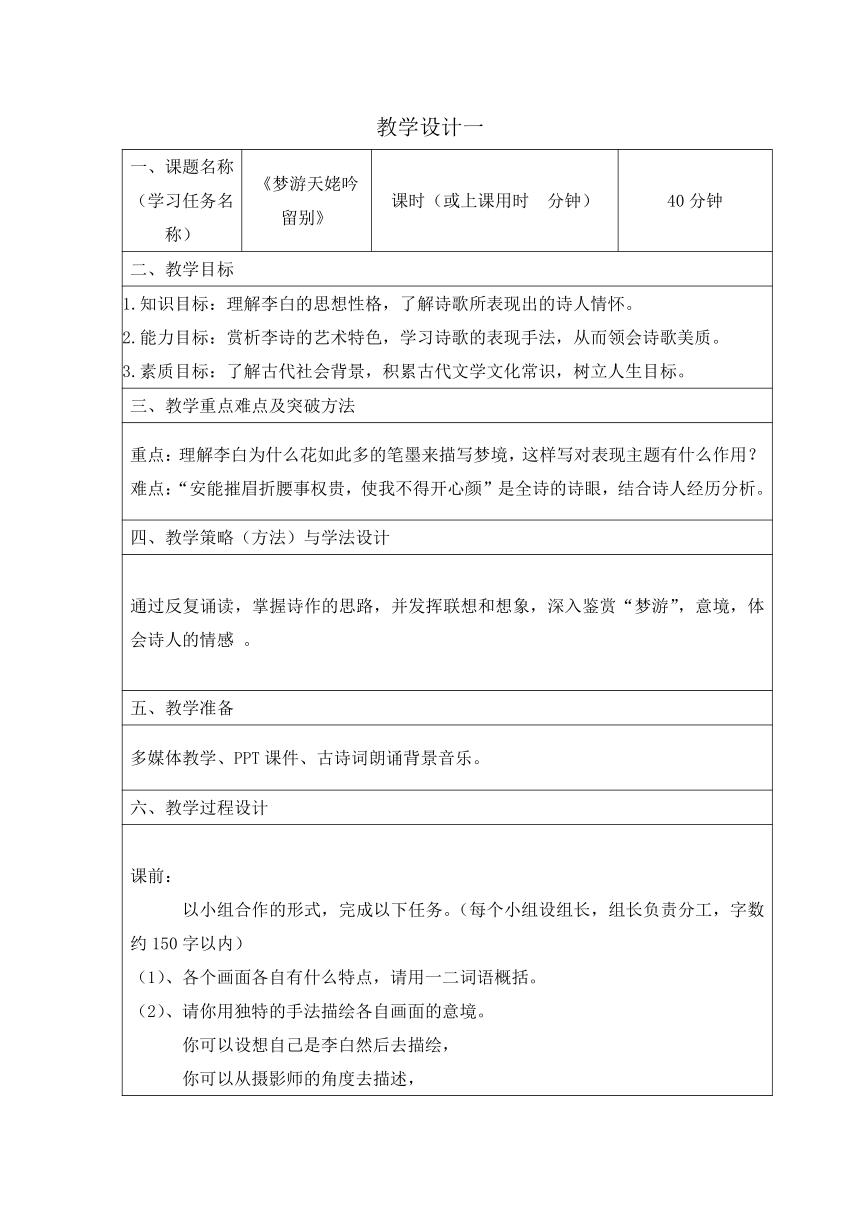

8.1《梦游天姥吟留别》教案(表格式) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 8.1《梦游天姥吟留别》教案(表格式) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 18.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 14:50:26 | ||

图片预览

文档简介

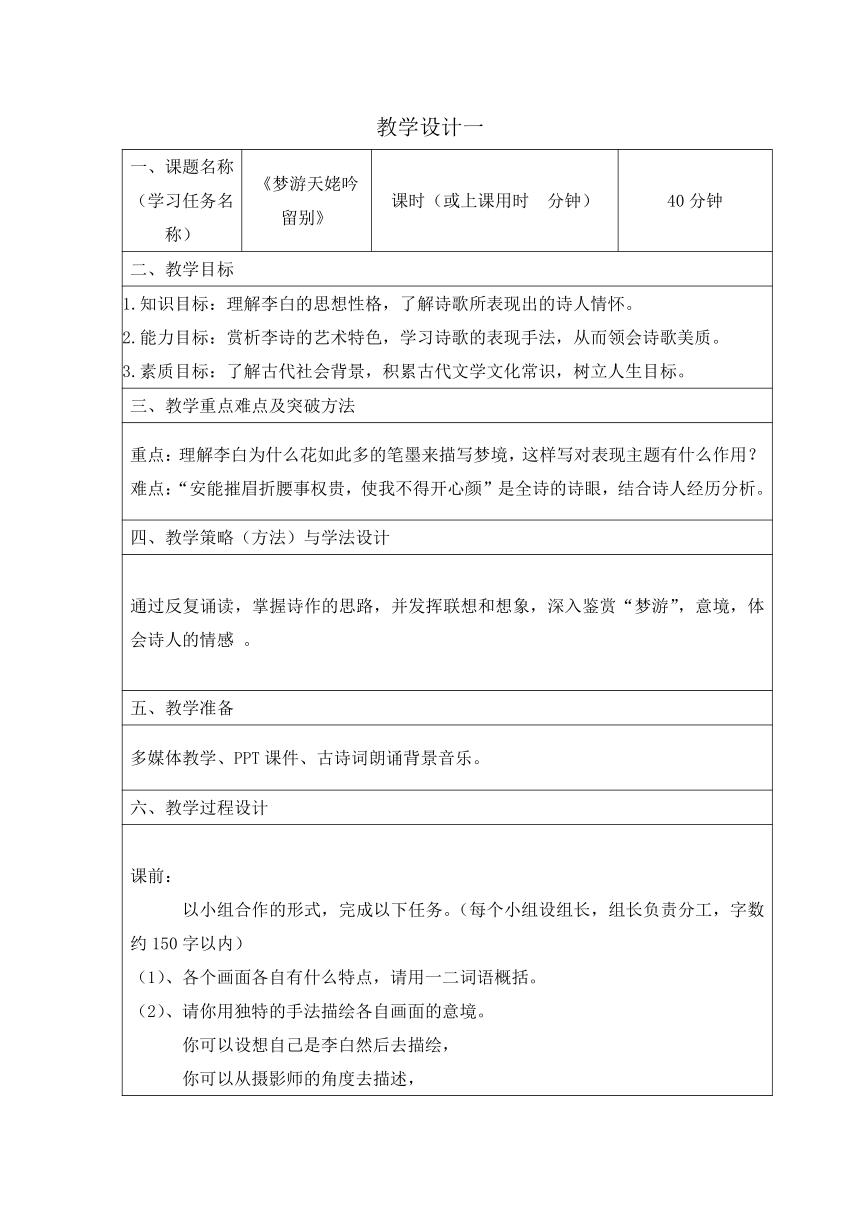

教学设计一

一、课题名称(学习任务名称) 《梦游天姥吟留别》 课时(或上课用时 分钟) 40分钟

二、教学目标

1.知识目标:理解李白的思想性格,了解诗歌所表现出的诗人情怀。 2.能力目标:赏析李诗的艺术特色,学习诗歌的表现手法,从而领会诗歌美质。 3.素质目标:了解古代社会背景,积累古代文学文化常识,树立人生目标。

三、教学重点难点及突破方法

重点:理解李白为什么花如此多的笔墨来描写梦境,这样写对表现主题有什么作用? 难点:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”是全诗的诗眼,结合诗人经历分析。

四、教学策略(方法)与学法设计

通过反复诵读,掌握诗作的思路,并发挥联想和想象,深入鉴赏“梦游”,意境,体会诗人的情感 。

五、教学准备

多媒体教学、PPT课件、古诗词朗诵背景音乐。

六、教学过程设计

课前: 以小组合作的形式,完成以下任务。(每个小组设组长,组长负责分工,字数约150字以内) (1)、各个画面各自有什么特点,请用一二词语概括。 (2)、请你用独特的手法描绘各自画面的意境。 你可以设想自己是李白然后去描绘, 你可以从摄影师的角度去描述, 你也可以用你自己散文化的语言描绘, 你还可以…… 但别忘了最重要的是要切合文本所包含的意境。 提示:抓住关键字词,如动词、形容词、名词 成果汇报范例:

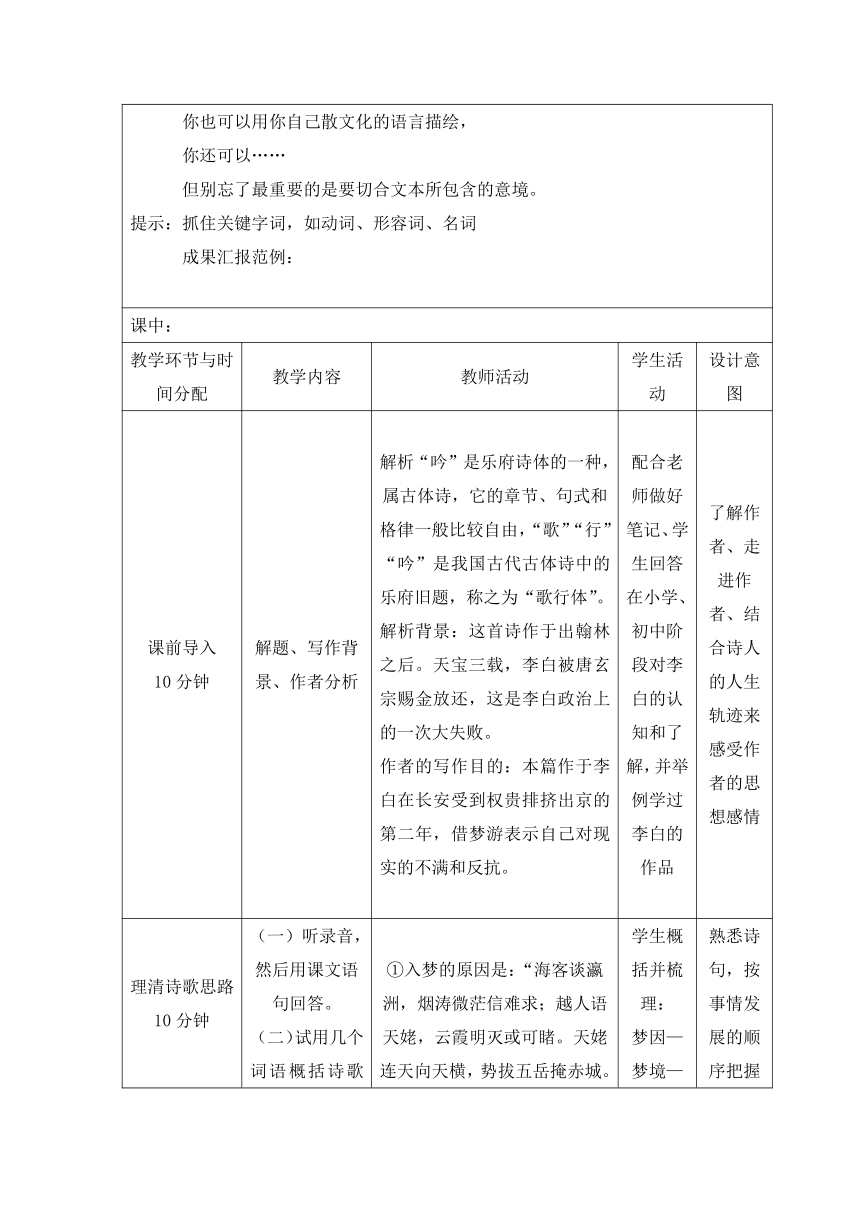

课中:

教学环节与时间分配 教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

课前导入 10分钟 解题、写作背景、作者分析 解析“吟”是乐府诗体的一种,属古体诗,它的章节、句式和格律一般比较自由,“歌”“行” “吟”是我国古代古体诗中的乐府旧题,称之为“歌行体”。 解析背景:这首诗作于出翰林之后。天宝三载,李白被唐玄宗赐金放还,这是李白政治上的一次大失败。 作者的写作目的:本篇作于李白在长安受到权贵排挤出京的第二年,借梦游表示自己对现实的不满和反抗。 配合老师做好笔记、学生回答在小学、初中阶段对李白的认知和了解,并举例学过李白的作品 了解作者、走进作者、结合诗人的人生轨迹来感受作者的思想感情

理清诗歌思路 10分钟 听录音,然后用课文语句回答。 (二)试用几个词语概括诗歌的脉络。 ①入梦的原因是:“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求;越人语天姥,云霞明灭或可睹。天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。” ②由现实转入梦境的过渡句是:“我欲因之梦吴越。” ③由梦境转入现实的过渡句是:“忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。” ④揭示全诗主题的两句诗是:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 。”诗人首先交代了为什么梦。所以诗歌首先交代梦因,接下来当然是梦游的过程《梦程》,最后的“安………”是诗人梦游后的感悟,我们可以称之为梦悟。) 学生概括并梳理: 梦因—梦境— 梦悟 熟悉诗句,按事情发展的顺序把握思想感情,了解行文脉络。

研读第一段 研读第二段 10分钟 1、指定学生朗读第一段。 2、朗读思考:天姥山具有什么样的特点引发作者去游历呢?用一、二词语概括。 神秘、高大(夸张、对比、衬托) 提示:抓住个别意象,进行整合。“明灭”、“连天”“拔” 3、用了哪些手法来写天姥山的特点。(修辞、表现) 夸张、对比、衬托。 思考:梦境部分可以细分为几个画面? 提示:以地点和时间作为划分依据 月夜渡湖: 时间:夜 地点:镜湖。写诗人在月光照耀下飞渡镜湖的情景。眼见绿水荡漾,耳闻清猿啼鸣,景色十分幽静。(夜) 山之日景: 时间:天亮了。黎明时分,诗人著履登山,东方的海中涌出一轮红日,四周是苍翠的群山,耳际是山顶的天鸡的叫声。 壮观雄奇 (青云梯、红日、天鸡鸣叫。) 山之夜景: 时间:夜,地点:山。神奇迷离,甚至恐怖的。( 熊咆龙吟电闪扉开、烟雾笼罩)仙人登场: 地点人物皆变。金银台、霓为衣、骑凤作马、老虎奏琴、鸾凤驾车、仙人济济一堂。富丽 指定学生朗读第一段。集体朗读 2、思考:梦境部分可以细分为几个画面? 以小组合作的形式,完成以下任务。(每个小组设组长,组长负责分工,字数约150字以内) 通过朗读能增加学生对诗人表达情感的把握。

课堂总结 10分钟 李白“梦游”是通过一个离奇变幻、自由壮伟的极乐梦境表达自己对自由乐土的向往和对理想境界的热烈追求。神仙世界的五彩缤纷,反衬出人间社会的极端丑恶,诗人借此表达对黑暗现实的强烈不满和憎恶。也正是这种追求自由的内心要求,诗人蔑视权贵,唱出了时代的最强音。 教师从“安能摧眉折腰事权贵”,拓展到了东晋时候“不为五斗米而折腰”的彭泽小令陶渊明,他终辞小令一职,最后躬耕南亩。 学生就此发表自己的见解 这一切在我们的心目中叠合出了一位傲视权贵却又才华横溢的诗人形象,诗人气质不俗,潇洒浪漫,富于幻想,对自由充满向往。

课后: 早晚读完成背诵任务,完成同步自主练习。

七、教学反思

课堂中学生自主探究学习的能力提现不到位,也这射出教者的课堂仍以教师为。我们经常感叹学生的学习能力一届不如一届,可是却忘了继续发问:为什么?原因是什么?背景是如何形成的……

一、课题名称(学习任务名称) 《梦游天姥吟留别》 课时(或上课用时 分钟) 40分钟

二、教学目标

1.知识目标:理解李白的思想性格,了解诗歌所表现出的诗人情怀。 2.能力目标:赏析李诗的艺术特色,学习诗歌的表现手法,从而领会诗歌美质。 3.素质目标:了解古代社会背景,积累古代文学文化常识,树立人生目标。

三、教学重点难点及突破方法

重点:理解李白为什么花如此多的笔墨来描写梦境,这样写对表现主题有什么作用? 难点:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”是全诗的诗眼,结合诗人经历分析。

四、教学策略(方法)与学法设计

通过反复诵读,掌握诗作的思路,并发挥联想和想象,深入鉴赏“梦游”,意境,体会诗人的情感 。

五、教学准备

多媒体教学、PPT课件、古诗词朗诵背景音乐。

六、教学过程设计

课前: 以小组合作的形式,完成以下任务。(每个小组设组长,组长负责分工,字数约150字以内) (1)、各个画面各自有什么特点,请用一二词语概括。 (2)、请你用独特的手法描绘各自画面的意境。 你可以设想自己是李白然后去描绘, 你可以从摄影师的角度去描述, 你也可以用你自己散文化的语言描绘, 你还可以…… 但别忘了最重要的是要切合文本所包含的意境。 提示:抓住关键字词,如动词、形容词、名词 成果汇报范例:

课中:

教学环节与时间分配 教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

课前导入 10分钟 解题、写作背景、作者分析 解析“吟”是乐府诗体的一种,属古体诗,它的章节、句式和格律一般比较自由,“歌”“行” “吟”是我国古代古体诗中的乐府旧题,称之为“歌行体”。 解析背景:这首诗作于出翰林之后。天宝三载,李白被唐玄宗赐金放还,这是李白政治上的一次大失败。 作者的写作目的:本篇作于李白在长安受到权贵排挤出京的第二年,借梦游表示自己对现实的不满和反抗。 配合老师做好笔记、学生回答在小学、初中阶段对李白的认知和了解,并举例学过李白的作品 了解作者、走进作者、结合诗人的人生轨迹来感受作者的思想感情

理清诗歌思路 10分钟 听录音,然后用课文语句回答。 (二)试用几个词语概括诗歌的脉络。 ①入梦的原因是:“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求;越人语天姥,云霞明灭或可睹。天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。” ②由现实转入梦境的过渡句是:“我欲因之梦吴越。” ③由梦境转入现实的过渡句是:“忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。” ④揭示全诗主题的两句诗是:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 。”诗人首先交代了为什么梦。所以诗歌首先交代梦因,接下来当然是梦游的过程《梦程》,最后的“安………”是诗人梦游后的感悟,我们可以称之为梦悟。) 学生概括并梳理: 梦因—梦境— 梦悟 熟悉诗句,按事情发展的顺序把握思想感情,了解行文脉络。

研读第一段 研读第二段 10分钟 1、指定学生朗读第一段。 2、朗读思考:天姥山具有什么样的特点引发作者去游历呢?用一、二词语概括。 神秘、高大(夸张、对比、衬托) 提示:抓住个别意象,进行整合。“明灭”、“连天”“拔” 3、用了哪些手法来写天姥山的特点。(修辞、表现) 夸张、对比、衬托。 思考:梦境部分可以细分为几个画面? 提示:以地点和时间作为划分依据 月夜渡湖: 时间:夜 地点:镜湖。写诗人在月光照耀下飞渡镜湖的情景。眼见绿水荡漾,耳闻清猿啼鸣,景色十分幽静。(夜) 山之日景: 时间:天亮了。黎明时分,诗人著履登山,东方的海中涌出一轮红日,四周是苍翠的群山,耳际是山顶的天鸡的叫声。 壮观雄奇 (青云梯、红日、天鸡鸣叫。) 山之夜景: 时间:夜,地点:山。神奇迷离,甚至恐怖的。( 熊咆龙吟电闪扉开、烟雾笼罩)仙人登场: 地点人物皆变。金银台、霓为衣、骑凤作马、老虎奏琴、鸾凤驾车、仙人济济一堂。富丽 指定学生朗读第一段。集体朗读 2、思考:梦境部分可以细分为几个画面? 以小组合作的形式,完成以下任务。(每个小组设组长,组长负责分工,字数约150字以内) 通过朗读能增加学生对诗人表达情感的把握。

课堂总结 10分钟 李白“梦游”是通过一个离奇变幻、自由壮伟的极乐梦境表达自己对自由乐土的向往和对理想境界的热烈追求。神仙世界的五彩缤纷,反衬出人间社会的极端丑恶,诗人借此表达对黑暗现实的强烈不满和憎恶。也正是这种追求自由的内心要求,诗人蔑视权贵,唱出了时代的最强音。 教师从“安能摧眉折腰事权贵”,拓展到了东晋时候“不为五斗米而折腰”的彭泽小令陶渊明,他终辞小令一职,最后躬耕南亩。 学生就此发表自己的见解 这一切在我们的心目中叠合出了一位傲视权贵却又才华横溢的诗人形象,诗人气质不俗,潇洒浪漫,富于幻想,对自由充满向往。

课后: 早晚读完成背诵任务,完成同步自主练习。

七、教学反思

课堂中学生自主探究学习的能力提现不到位,也这射出教者的课堂仍以教师为。我们经常感叹学生的学习能力一届不如一届,可是却忘了继续发问:为什么?原因是什么?背景是如何形成的……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读