高中语文必修下册9《说“木叶”》课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文必修下册9《说“木叶”》课件(共17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 16:25:20 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

长信秋词其一 王昌龄

金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。

熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长。

1、“珠帘”换成“门帘”如何?

2、“玉枕”换成“枕头”怎样?

说“木叶”

林庚

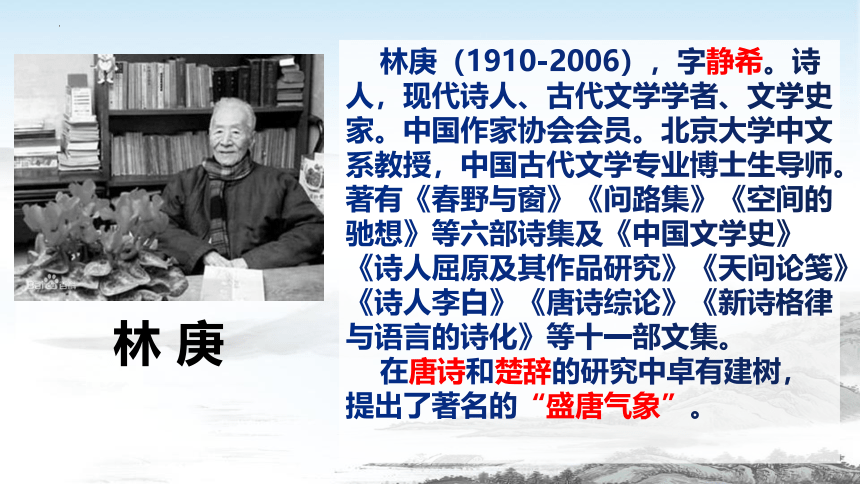

林庚(1910-2006),字静希。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家。中国作家协会会员。北京大学中文系教授,中国古代文学专业博士生导师。著有《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等十一部文集。

在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,提出了著名的“盛唐气象”。

林 庚

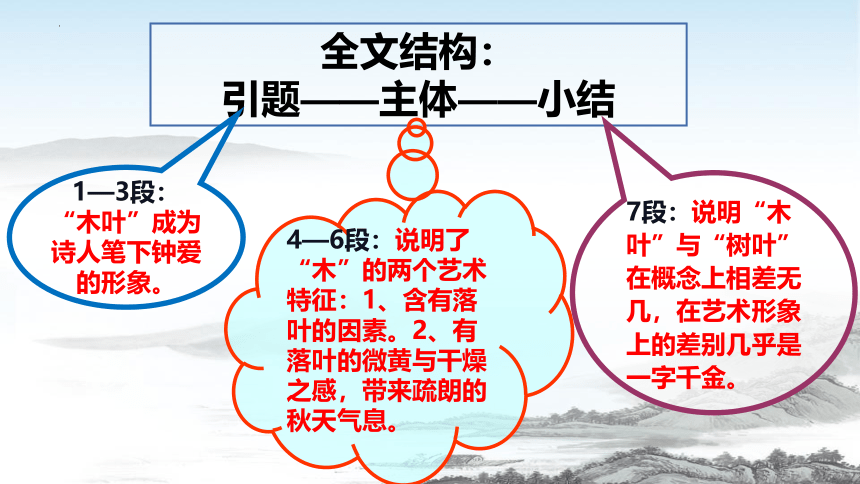

全文结构:

引题——主体——小结

1—3段:“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。

4—6段:说明了“木”的两个艺术特征:1、含有落叶的因素。2、有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

7段:说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

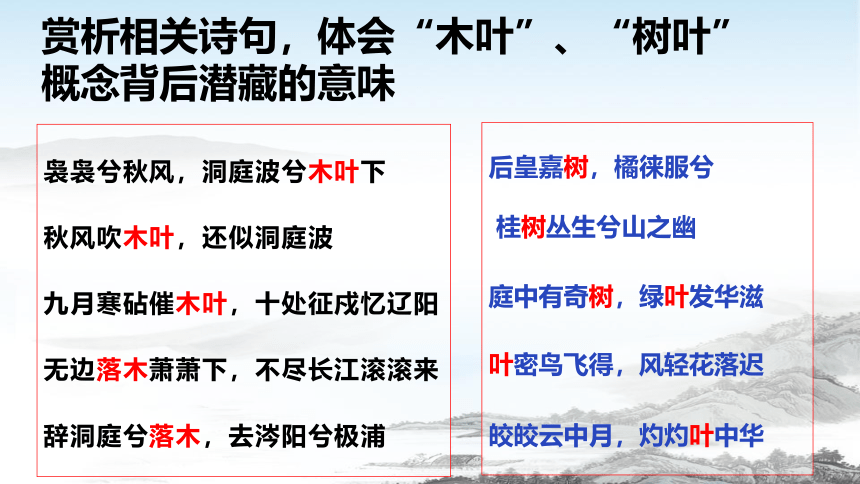

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

秋风吹木叶,还似洞庭波

九月寒砧催木叶,十处征戍忆辽阳

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦

后皇嘉树,橘徕服兮

桂树丛生兮山之幽

庭中有奇树,绿叶发华滋

叶密鸟飞得,风轻花落迟

皎皎云中月,灼灼叶中华

赏析相关诗句,体会“木叶”、“树叶”概念背后潜藏的意味

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

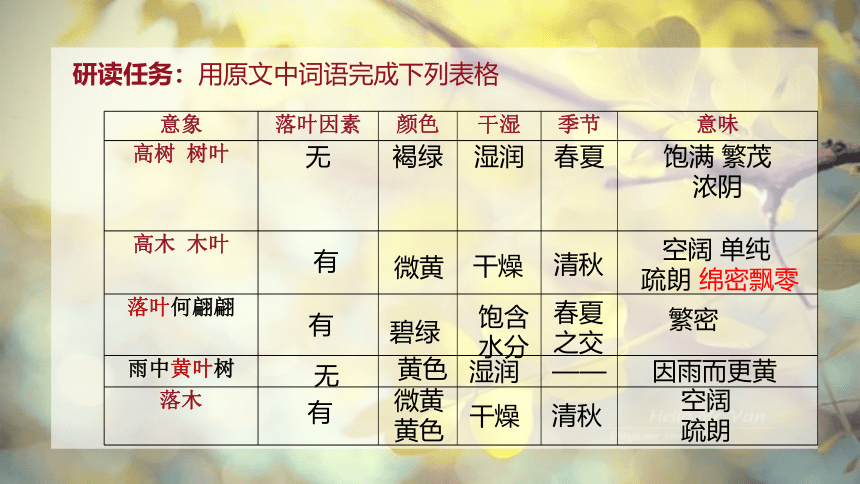

研读任务:用原文中词语完成下列表格

意象 落叶因素 颜色 干湿 季节 意味

高树 树叶 无 褐绿 湿润 春夏 饱满 繁茂

浓阴

高木 木叶

落叶何翩翩

雨中黄叶树 ——

落木

无

有

有

有

微黄

碧绿

黄色

微黄

黄色

干燥

饱含

水分

湿润

干燥

清秋

春夏

之交

清秋

空阔 单纯

疏朗 绵密飘零

繁密

因雨而更黄

空阔

疏朗

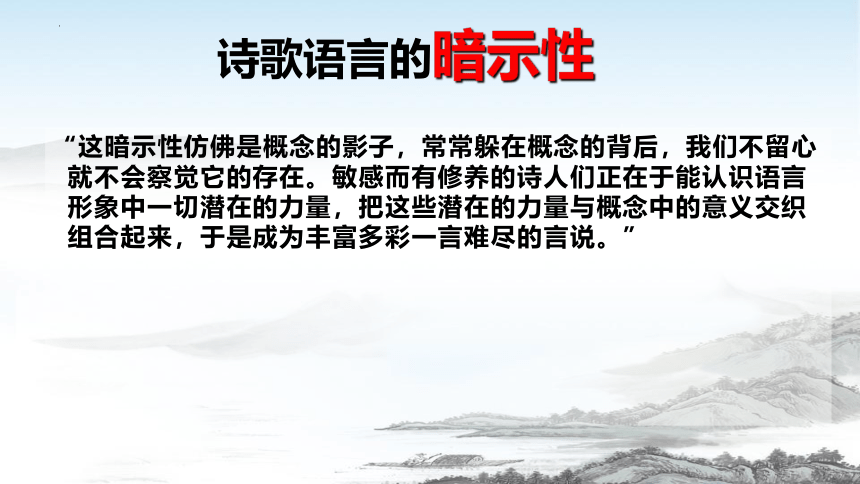

“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。”

诗歌语言的暗示性

暗示性

生活常识暗示

文化心理暗示

文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。

比较“舟”和“船”

去来江口守空( ),绕船月明江水寒。

楼( )夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

夜静水寒鱼不食,满( )空载明月归。

壮年听雨客( )中,江阔云低断雁叫西风。

( )遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

细草微风岸,危樯独夜( )。

同作逐臣君更远,青山万里一孤( )。

船

船

船

舟

舟

舟

舟

比较分析后,试完成下列表格

概念 特征 场合 意境或

情感

船

舟

大、设备 齐全

小巧、朴 素、轻灵、简陋

无特指含义时押韵的需要

羁旅、宦游、隐逸

奢华、安逸、壮阔

萧索、漂泊孤独、飘逸清高

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

——李清照《醉花阴》

菊花?

“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁” ——苏轼《九日次韵王巩》

木叶 树叶

概念上相差无几

艺术形象一字千金

艺术效果一字千里

鉴赏诗歌,不仅要品读其言内之意,而且要品读言外之意。

春天,遂想起遍地垂柳

的江南,想起

太湖滨一渔港,想起

那么多的表妹,走在柳堤

我只能娶其中的一 !

——余光中《春天,遂想起》

朵

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,而标题却拟为《说“木叶”》,若改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》,你认为如何?

1)标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,成为理论性很强的学术论文。

2)把深奥的文学理论附丽并渗透于有关“木叶”的诗句中品读玩味,化抽象为形象,化深奥为简单,并逐层深入,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理,是一篇文艺随笔。

深入探究

文艺随笔是一种形式灵活、笔调轻松、富有趣味性的批评样式。随笔很注重内容的知识性,它不像规范的论文那样,注重逻辑和理论论证,而是选用富有趣味性的材料作铺垫,从中引出对某种观点和哲理的议论,再与文学领域的有关话题联系起来加以评论。这类文章感情充沛,讲求文采,可读性很强,但学理性相对稍弱。

探究:有人认为这篇文章个别论述存在不严谨的地方,你怎么看?

一是文中的相关事实不不准确,作者说:“可是问题却在于:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用'树叶’呢 ”

但从资料中看,不尽如此。在《全唐诗》中用:《全唐诗》中共用“木叶”73次,用“树叶”28 次; “落木”24 次,用“落叶 ”204 次;在《全宋词》中用“落木”10次,用“落叶”47 次。……在《元曲选》中用“木叶”82次,“落木”50次,“落叶”93 次。(乐建兵 朱国《也说“木叶”》)

二是行文中内部逻辑自洽的问题。

文章第2节有这样三句话:

①可是问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

②可是为什么单单“树叶”就不常见了呢

③可见洗炼并不能作为“叶”字独用的理由,那么“树叶”为什么从来就无人过问呢

文章第3节有这样一句:

④“树叶”可以不用多说,在古诗中很少见人用它;就是“落叶”,虽然常见,也不过是一般的形象。

文章第5节有一句:

⑤在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。

长信秋词其一 王昌龄

金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。

熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长。

1、“珠帘”换成“门帘”如何?

2、“玉枕”换成“枕头”怎样?

说“木叶”

林庚

林庚(1910-2006),字静希。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家。中国作家协会会员。北京大学中文系教授,中国古代文学专业博士生导师。著有《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等十一部文集。

在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,提出了著名的“盛唐气象”。

林 庚

全文结构:

引题——主体——小结

1—3段:“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。

4—6段:说明了“木”的两个艺术特征:1、含有落叶的因素。2、有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

7段:说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

秋风吹木叶,还似洞庭波

九月寒砧催木叶,十处征戍忆辽阳

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦

后皇嘉树,橘徕服兮

桂树丛生兮山之幽

庭中有奇树,绿叶发华滋

叶密鸟飞得,风轻花落迟

皎皎云中月,灼灼叶中华

赏析相关诗句,体会“木叶”、“树叶”概念背后潜藏的意味

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

研读任务:用原文中词语完成下列表格

意象 落叶因素 颜色 干湿 季节 意味

高树 树叶 无 褐绿 湿润 春夏 饱满 繁茂

浓阴

高木 木叶

落叶何翩翩

雨中黄叶树 ——

落木

无

有

有

有

微黄

碧绿

黄色

微黄

黄色

干燥

饱含

水分

湿润

干燥

清秋

春夏

之交

清秋

空阔 单纯

疏朗 绵密飘零

繁密

因雨而更黄

空阔

疏朗

“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。”

诗歌语言的暗示性

暗示性

生活常识暗示

文化心理暗示

文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。

比较“舟”和“船”

去来江口守空( ),绕船月明江水寒。

楼( )夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

夜静水寒鱼不食,满( )空载明月归。

壮年听雨客( )中,江阔云低断雁叫西风。

( )遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

细草微风岸,危樯独夜( )。

同作逐臣君更远,青山万里一孤( )。

船

船

船

舟

舟

舟

舟

比较分析后,试完成下列表格

概念 特征 场合 意境或

情感

船

舟

大、设备 齐全

小巧、朴 素、轻灵、简陋

无特指含义时押韵的需要

羁旅、宦游、隐逸

奢华、安逸、壮阔

萧索、漂泊孤独、飘逸清高

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

——李清照《醉花阴》

菊花?

“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁” ——苏轼《九日次韵王巩》

木叶 树叶

概念上相差无几

艺术形象一字千金

艺术效果一字千里

鉴赏诗歌,不仅要品读其言内之意,而且要品读言外之意。

春天,遂想起遍地垂柳

的江南,想起

太湖滨一渔港,想起

那么多的表妹,走在柳堤

我只能娶其中的一 !

——余光中《春天,遂想起》

朵

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,而标题却拟为《说“木叶”》,若改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》,你认为如何?

1)标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,成为理论性很强的学术论文。

2)把深奥的文学理论附丽并渗透于有关“木叶”的诗句中品读玩味,化抽象为形象,化深奥为简单,并逐层深入,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理,是一篇文艺随笔。

深入探究

文艺随笔是一种形式灵活、笔调轻松、富有趣味性的批评样式。随笔很注重内容的知识性,它不像规范的论文那样,注重逻辑和理论论证,而是选用富有趣味性的材料作铺垫,从中引出对某种观点和哲理的议论,再与文学领域的有关话题联系起来加以评论。这类文章感情充沛,讲求文采,可读性很强,但学理性相对稍弱。

探究:有人认为这篇文章个别论述存在不严谨的地方,你怎么看?

一是文中的相关事实不不准确,作者说:“可是问题却在于:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用'树叶’呢 ”

但从资料中看,不尽如此。在《全唐诗》中用:《全唐诗》中共用“木叶”73次,用“树叶”28 次; “落木”24 次,用“落叶 ”204 次;在《全宋词》中用“落木”10次,用“落叶”47 次。……在《元曲选》中用“木叶”82次,“落木”50次,“落叶”93 次。(乐建兵 朱国《也说“木叶”》)

二是行文中内部逻辑自洽的问题。

文章第2节有这样三句话:

①可是问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

②可是为什么单单“树叶”就不常见了呢

③可见洗炼并不能作为“叶”字独用的理由,那么“树叶”为什么从来就无人过问呢

文章第3节有这样一句:

④“树叶”可以不用多说,在古诗中很少见人用它;就是“落叶”,虽然常见,也不过是一般的形象。

文章第5节有一句:

⑤在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])