2024届地理高考一轮复习 训练 城镇化进程(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届地理高考一轮复习 训练 城镇化进程(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 443.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 17:11:47 | ||

图片预览

文档简介

2024届高考地理考法训练:城镇化进程

典例剖析

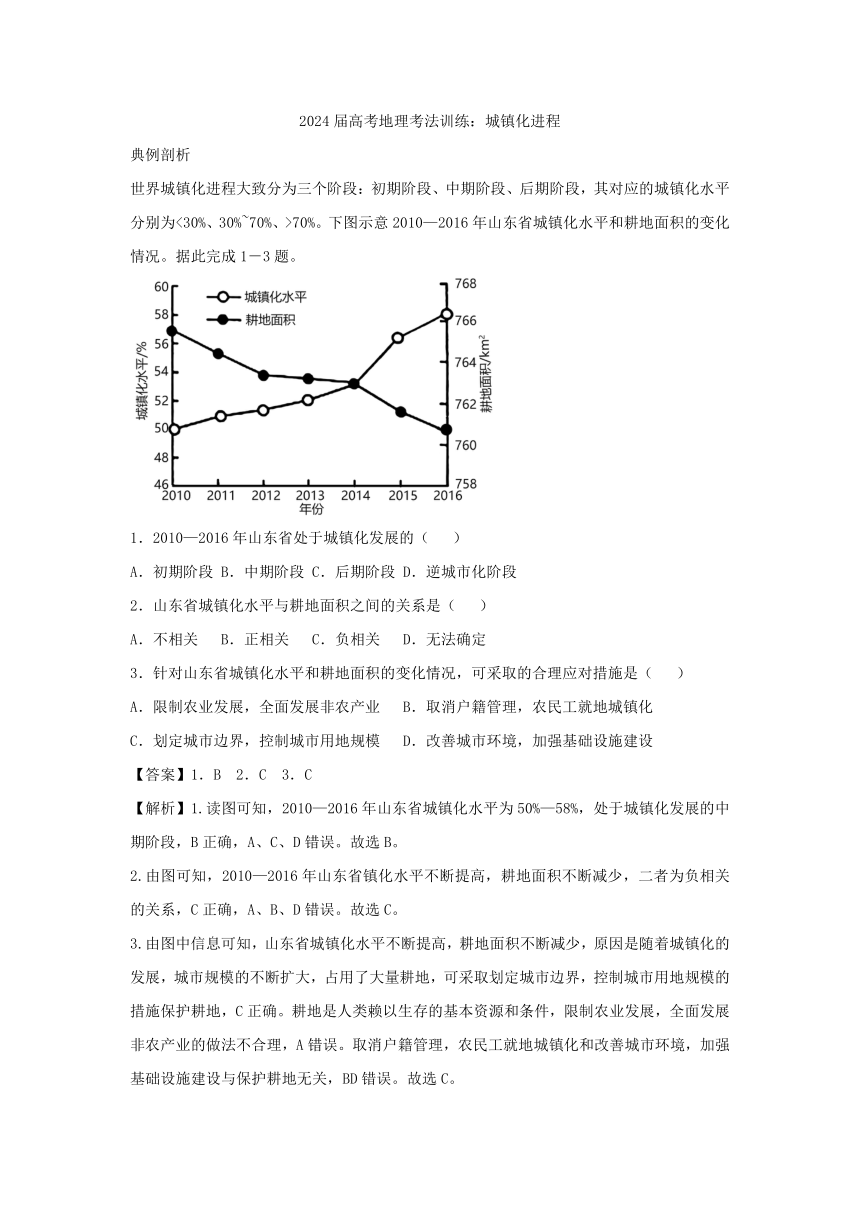

世界城镇化进程大致分为三个阶段:初期阶段、中期阶段、后期阶段,其对应的城镇化水平分别为<30%、30%~70%、>70%。下图示意2010—2016年山东省城镇化水平和耕地面积的变化情况。据此完成1-3题。

1.2010—2016年山东省处于城镇化发展的( )

A.初期阶段 B.中期阶段 C.后期阶段 D.逆城市化阶段

2.山东省城镇化水平与耕地面积之间的关系是( )

A.不相关 B.正相关 C.负相关 D.无法确定

3.针对山东省城镇化水平和耕地面积的变化情况,可采取的合理应对措施是( )

A.限制农业发展,全面发展非农产业 B.取消户籍管理,农民工就地城镇化

C.划定城市边界,控制城市用地规模 D.改善城市环境,加强基础设施建设

【答案】1.B 2.C 3.C

【解析】1.读图可知,2010—2016年山东省城镇化水平为50%—58%,处于城镇化发展的中期阶段,B正确,A、C、D错误。故选B。

2.由图可知,2010—2016年山东省镇化水平不断提高,耕地面积不断减少,二者为负相关的关系,C正确,A、B、D错误。故选C。

3.由图中信息可知,山东省城镇化水平不断提高,耕地面积不断减少,原因是随着城镇化的发展,城市规模的不断扩大,占用了大量耕地,可采取划定城市边界,控制城市用地规模的措施保护耕地,C正确。耕地是人类赖以生存的基本资源和条件,限制农业发展,全面发展非农产业的做法不合理,A错误。取消户籍管理,农民工就地城镇化和改善城市环境,加强基础设施建设与保护耕地无关,BD错误。故选C。

考点分析

一、城镇化阶段的判断方法

1.根据距市中心远近人口密度的变化判读

一般情况下,城镇化初期阶段,人口密度往往由市中心向外迅速减少,而到城镇化的成熟阶段,人口密度往往在市中心稍低,向外逐渐增大,到城市外围,人口密度变低,但较初期阶段时变高。

2.根据城镇人口比重判断

城镇人口比重小于30%为初期阶段,30%~70%为中期阶段,大于70%为后期阶段。城镇人口比重总体大于70%,且出现下降现象,可以判断出现逆城市化现象。

3.根据产业构成判断

所处阶段 产业构成

初期阶段 以第一产业为主

中期阶段 以第二产业为主

后期阶段 以第三产业为主

二、描述某国家或地区的城镇化进程的方法

1.所处阶段:初期阶段、中期阶段、后期阶段。

2.城镇化水平高低。

3.城镇化速度快慢。

4.城镇化起步的早晚。

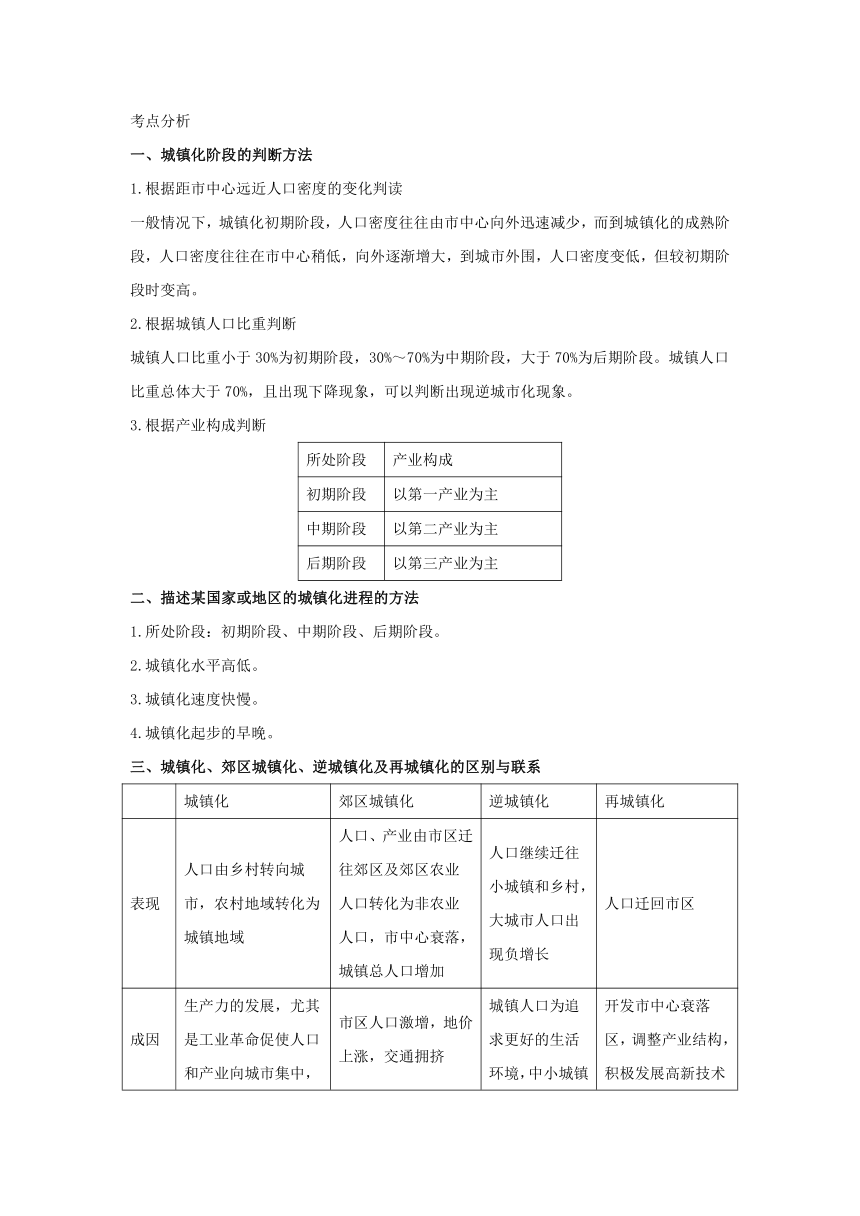

三、城镇化、郊区城镇化、逆城镇化及再城镇化的区别与联系

城镇化 郊区城镇化 逆城镇化 再城镇化

表现 人口由乡村转向城市,农村地域转化为城镇地域 人口、产业由市区迁往郊区及郊区农业人口转化为非农业人口,市中心衰落,城镇总人口增加 人口继续迁往小城镇和乡村,大城市人口出现负增长 人口迁回市区

成因 生产力的发展,尤其是工业革命促使人口和产业向城市集中,城市数量和规模逐渐扩大 市区人口激增,地价上涨,交通拥挤 城镇人口为追求更好的生活环境,中小城镇和乡村基础设施更加完善,环境优美 开发市中心衰落区,调整产业结构,积极发展高新技术产业和第三产业

图解

联系 ①都是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现; ②它们之间是一个持续发展的动态过程,城镇化发展到一定阶段出现郊区城镇化,随后出现逆城镇化,最后为保持城市的可持续发展,又出现再城镇化

考法训练

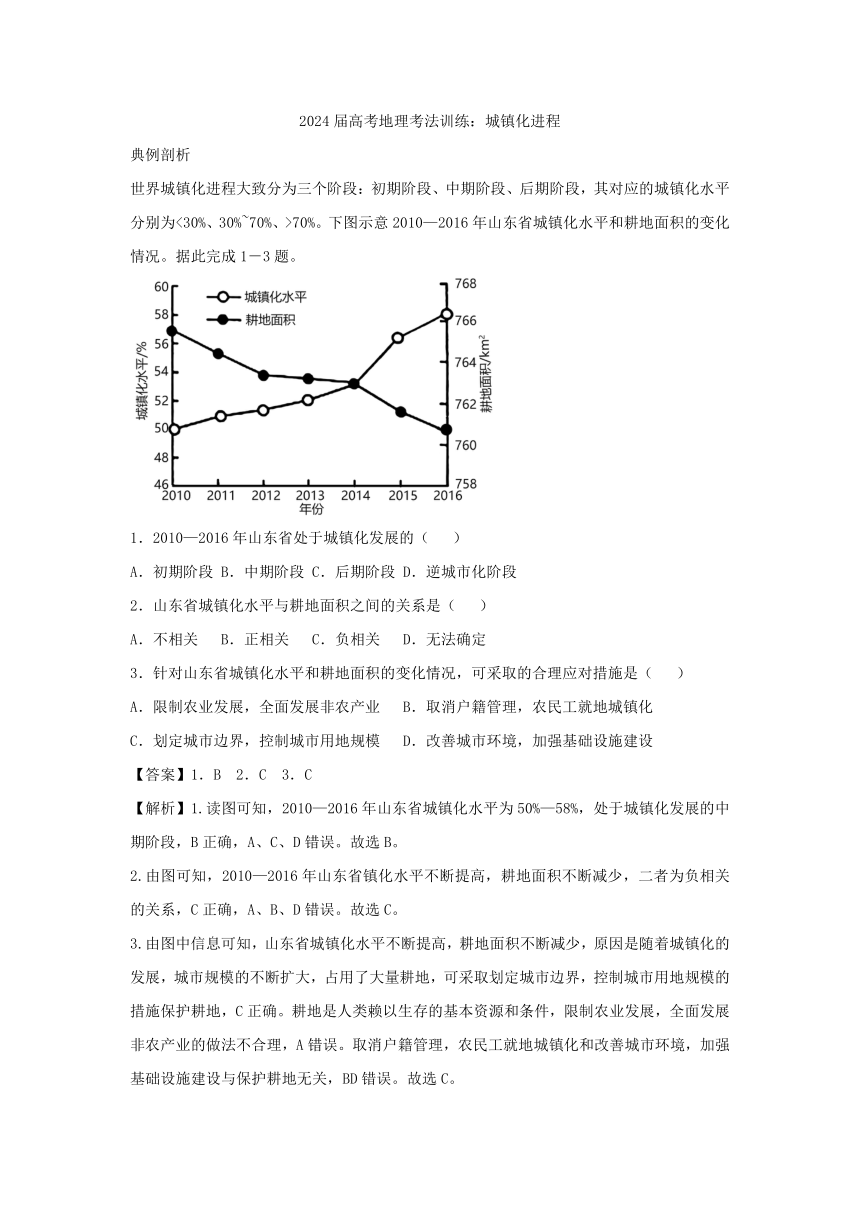

读世界城市化进程图,回答1~2题。

1.比较发达国家和发展中国家城市化的相同点是( )

A.城市数量增加 B.与经济发展相适应

C.发展速度快 D.乡村人口比重增加

2.2000年发达国家农村人口数量为( )

A.3.3亿 B.9.5亿

C.74.4亿 D.19.04亿

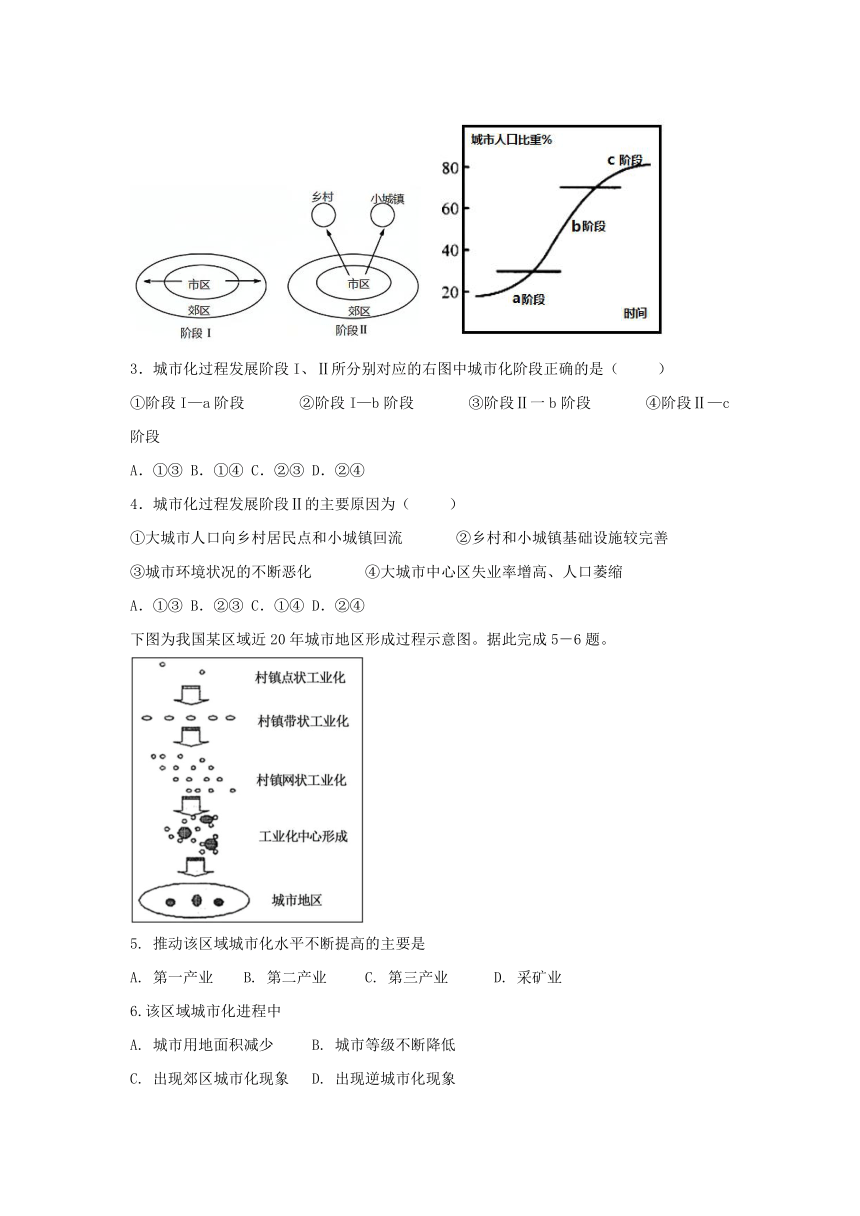

下图是“某地城市化过程发展阶段示意图”。读图,完成3-4题。

3.城市化过程发展阶段I、Ⅱ所分别对应的右图中城市化阶段正确的是( )

①阶段I—a阶段 ②阶段I—b阶段 ③阶段Ⅱ一b阶段 ④阶段Ⅱ—c阶段

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

4.城市化过程发展阶段Ⅱ的主要原因为( )

①大城市人口向乡村居民点和小城镇回流 ②乡村和小城镇基础设施较完善

③城市环境状况的不断恶化 ④大城市中心区失业率增高、人口萎缩

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

下图为我国某区域近20年城市地区形成过程示意图。据此完成5-6题。

5. 推动该区域城市化水平不断提高的主要是

A. 第一产业 B. 第二产业 C. 第三产业 D. 采矿业

6.该区域城市化进程中

A. 城市用地面积减少 B. 城市等级不断降低

C. 出现郊区城市化现象 D. 出现逆城市化现象

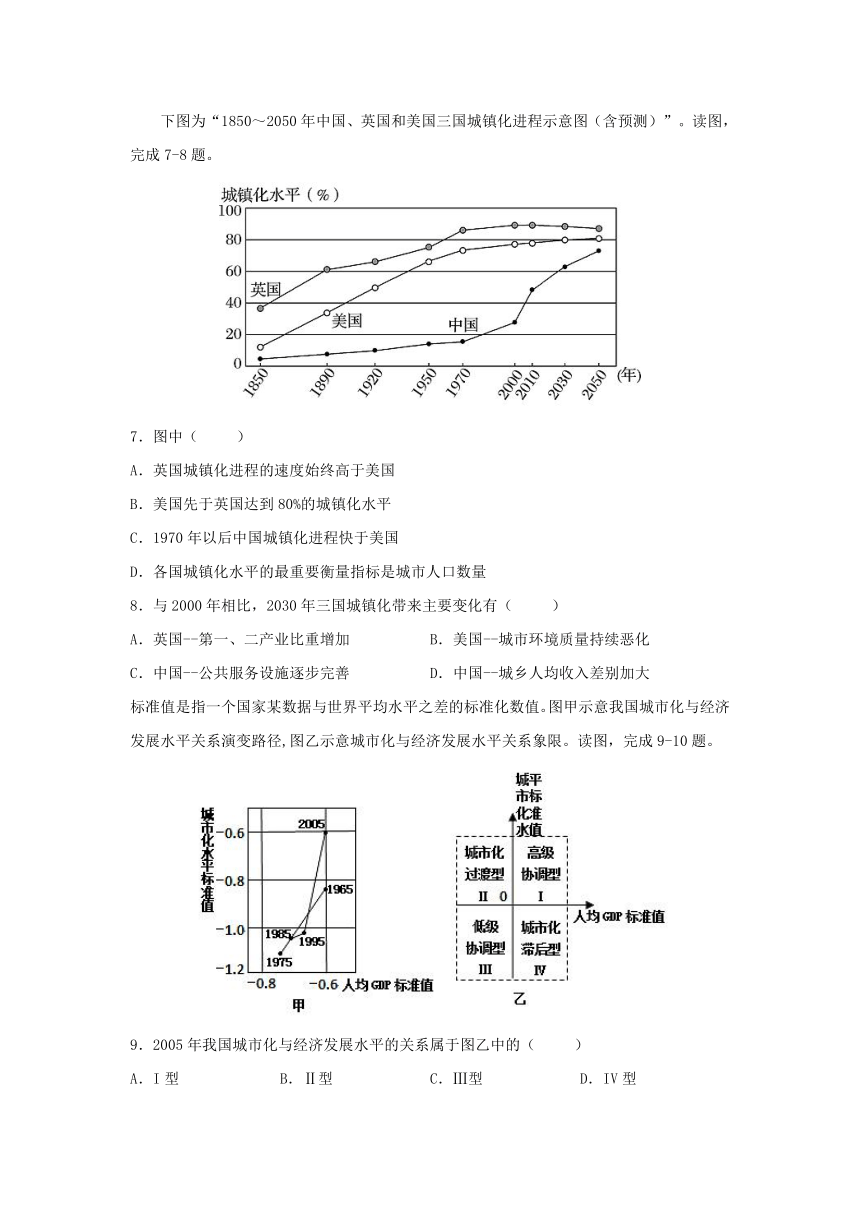

下图为“1850~2050年中国、英国和美国三国城镇化进程示意图(含预测)”。读图,完成7-8题。

7.图中( )

A.英国城镇化进程的速度始终高于美国

B.美国先于英国达到80%的城镇化水平

C.1970年以后中国城镇化进程快于美国

D.各国城镇化水平的最重要衡量指标是城市人口数量

8.与2000年相比,2030年三国城镇化带来主要变化有( )

A.英国--第一、二产业比重增加 B.美国--城市环境质量持续恶化

C.中国--公共服务设施逐步完善 D.中国--城乡人均收入差别加大

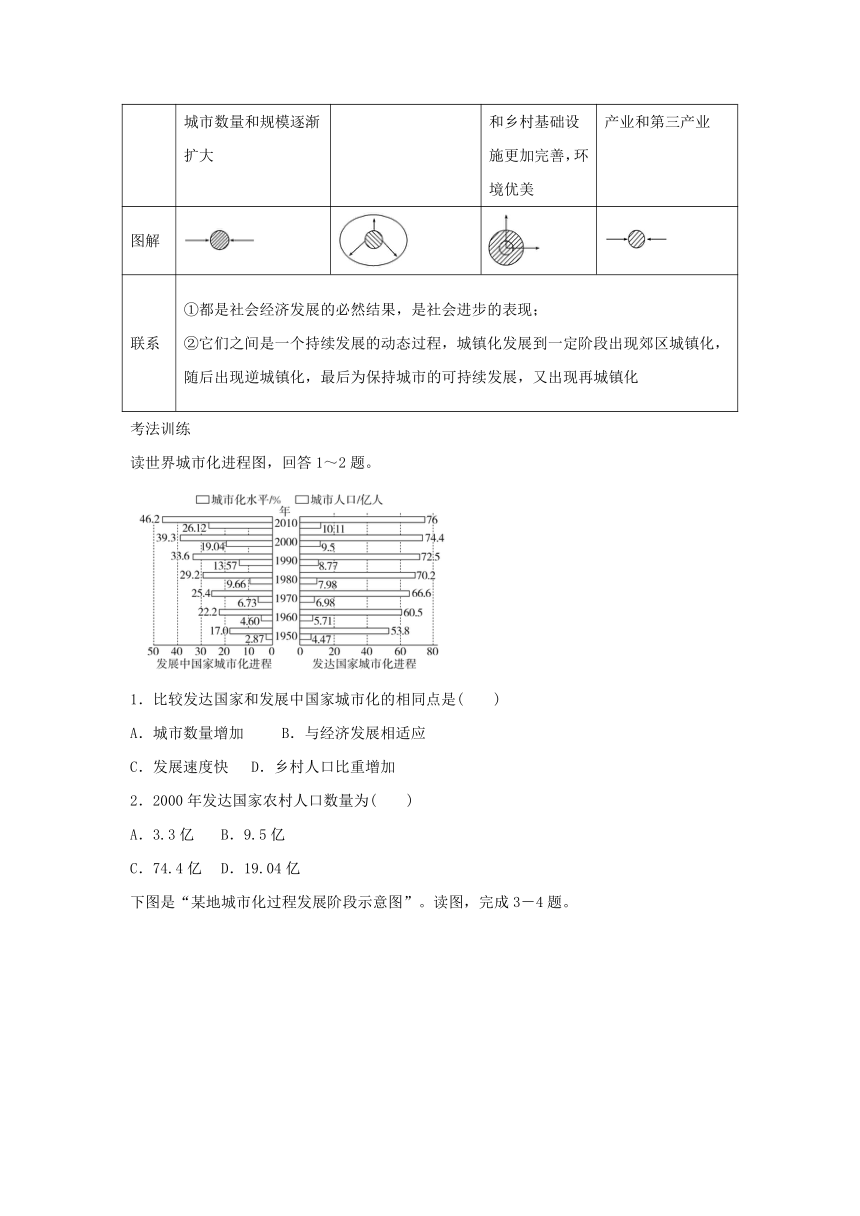

标准值是指一个国家某数据与世界平均水平之差的标准化数值。图甲示意我国城市化与经济发展水平关系演变路径,图乙示意城市化与经济发展水平关系象限。读图,完成9-10题。

9.2005年我国城市化与经济发展水平的关系属于图乙中的( )

A.I型 B.Ⅱ型 C.Ⅲ型 D.IV型

10.关于我国城市化和经济发展水平说法,正确的是( )

A.1965-2005年间,城市化与经济发展水平同步提升

B.1975-2005年间,城市化进程慢于世界平均水平

C.1985-1995年间,城市化进程快于经济发展

D.1995-2005年间,城市化进程快于经济发展

英国伦敦都市区可分为内伦敦与外伦敦(卫星城镇),是世界上城市化进程最早的区域之一经历了“城市化→郊区城市化→逆城市化→再城市化”的发展历程。下图示意19、20世纪内伦敦与外伦敦的年代人口增长率变化。据此完成11-13题。

11.由图可知( )

A.19世纪50年代,伦敦都市区城市化水平达到最高

B.20世纪50年代,伦敦都市区开始出现逆城市化

C.20世纪40年代至60年代,外伦敦人口数量减少

D.20世纪10年代至70年代,内伦敦闲置住房减少

12.下图中,与19世纪50年代至20世纪50年代期间伦敦都市区的城市化阶段最相符的是( )

A.① B.② C.③ D.④

13.20世纪90年代以来,英国其他都市区仍处于逆城市化阶段,而伦敦都市区已进入再城市化阶段。下列现象中,可能导致伦敦都市区进人再城市化进程的是( )

A.人口增长率提高 B.传统工业复苏 C.城市环境改善 D.农村环境恶化

读表“中国城乡人口数据”,完成14-16题。

年份(年) 乡村人口(万人) 城镇人口(万人) 城镇化率(%)

2010 67415 66558 49.68

2019 55162 84843 60.60

14.表中数据反映出,我国城镇化的表现有( )

①乡村人口增多②城镇人口增多③城镇化率升高④城镇用地规模缩小

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

15.城镇化对社会经济发展的积极影响是( )

A.增加就业机会 B.第一产业比重上升

C.加剧环境污染 D.加大城乡发展差距

16.衡量城镇化水平的标志是( )

A.城市数量 B.城市人口数量

C.城市人口比重 D.城市规模

读世界城镇化进程示意图,完成17-18题。

17.当前,发达国家城镇化进程所处的阶段是( )

A.AB段 B.BC段 C.CD段 D.DE段

18.下列关于城镇化发展阶段的叙述,合理的是( )

A.OA阶段,城镇经济发展缓慢 B.BD阶段,城镇出现劳动力短缺

C.BC阶段,出现逆城镇化现象 D.DE阶段,城镇中心人口剧增

日本都市圈建设大致分为四个阶段,即雏形阶段——加速阶段——调整阶段——成熟阶段。下图示意日本都市圈建设阶段的空间结构。据此完成19-20题。

19.日本都市圈建设四个阶段中,人口集中程度最高的是( )

A.雏形阶段 B.加速阶段

C.调整阶段 D.成熟阶段

20.日本都市圈建设过程中,成熟阶段城市具有的特征是( )

A.形成多核心、多圈层空间结构 B.核心城市快速增长为主要特点

C.核心城市与外围地区差距拉大 D.已实现城市与乡村的协调发展

21.阅读材料,回答下列问题。

人口普查是一项重要的国情调查,对国家管理、制定各项方针政策具有重要的意义。下表是我国大陆地区第六次人口普查(2010年)和第七次人口普查(2020年)的部分数据。

项目 2010年 2020年

总人口 13.39亿 14.12亿

年龄 结构 0 14岁 16.6% 17.95%

15 59岁 70.15% 63.35%

60岁及以上 13.26% 18.70%

城镇人口比重(%) 49.68 63.89

流动人口 26210万人 49276万人

(1)比较两次人口普查的数据,说出我国人口年龄结构的变化特征。

(2)与2010年相比,2020年流动人口增加了约2.3亿人,试分析其主要原因。

(3)2010年到2020年,我国的城镇人口比重由49.68%上升到63.89%。简述我国城镇化迅速推进的意义。

1.A2.A3.D 4.B5.B 6.C7.C 8.C9.C 10.D11.B 12.B 13.C14.C 15.A 16.C17.D 18.A19.A 20.A

21.(1)0-14岁人口比重有所上升;15-59岁劳动年龄人口比重明显下降;60岁以上老龄人口比重明显增加。

(2)随着我国社会经济的发展,工业化和城市化提供了大量的就业岗位。上世纪90年代及2000年左右出生人口较多,他们陆续进入劳动年龄,每年新增的劳动力增多。

(3)改善地区产业结构;推动工业化进程;带动科技创新和信息交流;城市文明向乡村扩散,影响着乡村的生产生活方式;创造就业机会。

典例剖析

世界城镇化进程大致分为三个阶段:初期阶段、中期阶段、后期阶段,其对应的城镇化水平分别为<30%、30%~70%、>70%。下图示意2010—2016年山东省城镇化水平和耕地面积的变化情况。据此完成1-3题。

1.2010—2016年山东省处于城镇化发展的( )

A.初期阶段 B.中期阶段 C.后期阶段 D.逆城市化阶段

2.山东省城镇化水平与耕地面积之间的关系是( )

A.不相关 B.正相关 C.负相关 D.无法确定

3.针对山东省城镇化水平和耕地面积的变化情况,可采取的合理应对措施是( )

A.限制农业发展,全面发展非农产业 B.取消户籍管理,农民工就地城镇化

C.划定城市边界,控制城市用地规模 D.改善城市环境,加强基础设施建设

【答案】1.B 2.C 3.C

【解析】1.读图可知,2010—2016年山东省城镇化水平为50%—58%,处于城镇化发展的中期阶段,B正确,A、C、D错误。故选B。

2.由图可知,2010—2016年山东省镇化水平不断提高,耕地面积不断减少,二者为负相关的关系,C正确,A、B、D错误。故选C。

3.由图中信息可知,山东省城镇化水平不断提高,耕地面积不断减少,原因是随着城镇化的发展,城市规模的不断扩大,占用了大量耕地,可采取划定城市边界,控制城市用地规模的措施保护耕地,C正确。耕地是人类赖以生存的基本资源和条件,限制农业发展,全面发展非农产业的做法不合理,A错误。取消户籍管理,农民工就地城镇化和改善城市环境,加强基础设施建设与保护耕地无关,BD错误。故选C。

考点分析

一、城镇化阶段的判断方法

1.根据距市中心远近人口密度的变化判读

一般情况下,城镇化初期阶段,人口密度往往由市中心向外迅速减少,而到城镇化的成熟阶段,人口密度往往在市中心稍低,向外逐渐增大,到城市外围,人口密度变低,但较初期阶段时变高。

2.根据城镇人口比重判断

城镇人口比重小于30%为初期阶段,30%~70%为中期阶段,大于70%为后期阶段。城镇人口比重总体大于70%,且出现下降现象,可以判断出现逆城市化现象。

3.根据产业构成判断

所处阶段 产业构成

初期阶段 以第一产业为主

中期阶段 以第二产业为主

后期阶段 以第三产业为主

二、描述某国家或地区的城镇化进程的方法

1.所处阶段:初期阶段、中期阶段、后期阶段。

2.城镇化水平高低。

3.城镇化速度快慢。

4.城镇化起步的早晚。

三、城镇化、郊区城镇化、逆城镇化及再城镇化的区别与联系

城镇化 郊区城镇化 逆城镇化 再城镇化

表现 人口由乡村转向城市,农村地域转化为城镇地域 人口、产业由市区迁往郊区及郊区农业人口转化为非农业人口,市中心衰落,城镇总人口增加 人口继续迁往小城镇和乡村,大城市人口出现负增长 人口迁回市区

成因 生产力的发展,尤其是工业革命促使人口和产业向城市集中,城市数量和规模逐渐扩大 市区人口激增,地价上涨,交通拥挤 城镇人口为追求更好的生活环境,中小城镇和乡村基础设施更加完善,环境优美 开发市中心衰落区,调整产业结构,积极发展高新技术产业和第三产业

图解

联系 ①都是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现; ②它们之间是一个持续发展的动态过程,城镇化发展到一定阶段出现郊区城镇化,随后出现逆城镇化,最后为保持城市的可持续发展,又出现再城镇化

考法训练

读世界城市化进程图,回答1~2题。

1.比较发达国家和发展中国家城市化的相同点是( )

A.城市数量增加 B.与经济发展相适应

C.发展速度快 D.乡村人口比重增加

2.2000年发达国家农村人口数量为( )

A.3.3亿 B.9.5亿

C.74.4亿 D.19.04亿

下图是“某地城市化过程发展阶段示意图”。读图,完成3-4题。

3.城市化过程发展阶段I、Ⅱ所分别对应的右图中城市化阶段正确的是( )

①阶段I—a阶段 ②阶段I—b阶段 ③阶段Ⅱ一b阶段 ④阶段Ⅱ—c阶段

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

4.城市化过程发展阶段Ⅱ的主要原因为( )

①大城市人口向乡村居民点和小城镇回流 ②乡村和小城镇基础设施较完善

③城市环境状况的不断恶化 ④大城市中心区失业率增高、人口萎缩

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

下图为我国某区域近20年城市地区形成过程示意图。据此完成5-6题。

5. 推动该区域城市化水平不断提高的主要是

A. 第一产业 B. 第二产业 C. 第三产业 D. 采矿业

6.该区域城市化进程中

A. 城市用地面积减少 B. 城市等级不断降低

C. 出现郊区城市化现象 D. 出现逆城市化现象

下图为“1850~2050年中国、英国和美国三国城镇化进程示意图(含预测)”。读图,完成7-8题。

7.图中( )

A.英国城镇化进程的速度始终高于美国

B.美国先于英国达到80%的城镇化水平

C.1970年以后中国城镇化进程快于美国

D.各国城镇化水平的最重要衡量指标是城市人口数量

8.与2000年相比,2030年三国城镇化带来主要变化有( )

A.英国--第一、二产业比重增加 B.美国--城市环境质量持续恶化

C.中国--公共服务设施逐步完善 D.中国--城乡人均收入差别加大

标准值是指一个国家某数据与世界平均水平之差的标准化数值。图甲示意我国城市化与经济发展水平关系演变路径,图乙示意城市化与经济发展水平关系象限。读图,完成9-10题。

9.2005年我国城市化与经济发展水平的关系属于图乙中的( )

A.I型 B.Ⅱ型 C.Ⅲ型 D.IV型

10.关于我国城市化和经济发展水平说法,正确的是( )

A.1965-2005年间,城市化与经济发展水平同步提升

B.1975-2005年间,城市化进程慢于世界平均水平

C.1985-1995年间,城市化进程快于经济发展

D.1995-2005年间,城市化进程快于经济发展

英国伦敦都市区可分为内伦敦与外伦敦(卫星城镇),是世界上城市化进程最早的区域之一经历了“城市化→郊区城市化→逆城市化→再城市化”的发展历程。下图示意19、20世纪内伦敦与外伦敦的年代人口增长率变化。据此完成11-13题。

11.由图可知( )

A.19世纪50年代,伦敦都市区城市化水平达到最高

B.20世纪50年代,伦敦都市区开始出现逆城市化

C.20世纪40年代至60年代,外伦敦人口数量减少

D.20世纪10年代至70年代,内伦敦闲置住房减少

12.下图中,与19世纪50年代至20世纪50年代期间伦敦都市区的城市化阶段最相符的是( )

A.① B.② C.③ D.④

13.20世纪90年代以来,英国其他都市区仍处于逆城市化阶段,而伦敦都市区已进入再城市化阶段。下列现象中,可能导致伦敦都市区进人再城市化进程的是( )

A.人口增长率提高 B.传统工业复苏 C.城市环境改善 D.农村环境恶化

读表“中国城乡人口数据”,完成14-16题。

年份(年) 乡村人口(万人) 城镇人口(万人) 城镇化率(%)

2010 67415 66558 49.68

2019 55162 84843 60.60

14.表中数据反映出,我国城镇化的表现有( )

①乡村人口增多②城镇人口增多③城镇化率升高④城镇用地规模缩小

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

15.城镇化对社会经济发展的积极影响是( )

A.增加就业机会 B.第一产业比重上升

C.加剧环境污染 D.加大城乡发展差距

16.衡量城镇化水平的标志是( )

A.城市数量 B.城市人口数量

C.城市人口比重 D.城市规模

读世界城镇化进程示意图,完成17-18题。

17.当前,发达国家城镇化进程所处的阶段是( )

A.AB段 B.BC段 C.CD段 D.DE段

18.下列关于城镇化发展阶段的叙述,合理的是( )

A.OA阶段,城镇经济发展缓慢 B.BD阶段,城镇出现劳动力短缺

C.BC阶段,出现逆城镇化现象 D.DE阶段,城镇中心人口剧增

日本都市圈建设大致分为四个阶段,即雏形阶段——加速阶段——调整阶段——成熟阶段。下图示意日本都市圈建设阶段的空间结构。据此完成19-20题。

19.日本都市圈建设四个阶段中,人口集中程度最高的是( )

A.雏形阶段 B.加速阶段

C.调整阶段 D.成熟阶段

20.日本都市圈建设过程中,成熟阶段城市具有的特征是( )

A.形成多核心、多圈层空间结构 B.核心城市快速增长为主要特点

C.核心城市与外围地区差距拉大 D.已实现城市与乡村的协调发展

21.阅读材料,回答下列问题。

人口普查是一项重要的国情调查,对国家管理、制定各项方针政策具有重要的意义。下表是我国大陆地区第六次人口普查(2010年)和第七次人口普查(2020年)的部分数据。

项目 2010年 2020年

总人口 13.39亿 14.12亿

年龄 结构 0 14岁 16.6% 17.95%

15 59岁 70.15% 63.35%

60岁及以上 13.26% 18.70%

城镇人口比重(%) 49.68 63.89

流动人口 26210万人 49276万人

(1)比较两次人口普查的数据,说出我国人口年龄结构的变化特征。

(2)与2010年相比,2020年流动人口增加了约2.3亿人,试分析其主要原因。

(3)2010年到2020年,我国的城镇人口比重由49.68%上升到63.89%。简述我国城镇化迅速推进的意义。

1.A2.A3.D 4.B5.B 6.C7.C 8.C9.C 10.D11.B 12.B 13.C14.C 15.A 16.C17.D 18.A19.A 20.A

21.(1)0-14岁人口比重有所上升;15-59岁劳动年龄人口比重明显下降;60岁以上老龄人口比重明显增加。

(2)随着我国社会经济的发展,工业化和城市化提供了大量的就业岗位。上世纪90年代及2000年左右出生人口较多,他们陆续进入劳动年龄,每年新增的劳动力增多。

(3)改善地区产业结构;推动工业化进程;带动科技创新和信息交流;城市文明向乡村扩散,影响着乡村的生产生活方式;创造就业机会。

同课章节目录