2024届地理高考一轮复习 学案 土壤的形成因素(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届地理高考一轮复习 学案 土壤的形成因素(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 18:03:14 | ||

图片预览

文档简介

2024届高考地理考法训练:土壤的形成因素

典例剖析

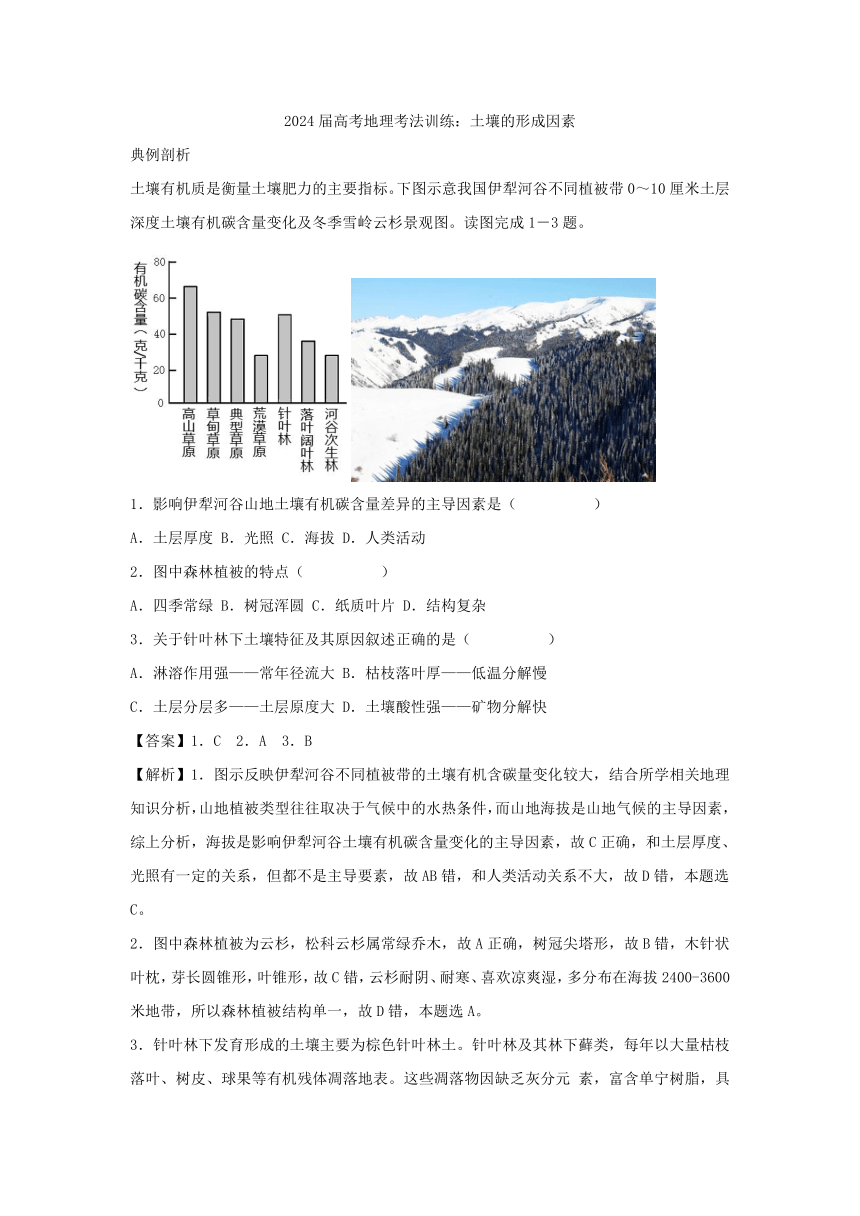

土壤有机质是衡量土壤肥力的主要指标。下图示意我国伊犁河谷不同植被带0~10厘米土层深度土壤有机碳含量变化及冬季雪岭云杉景观图。读图完成1-3题。

1.影响伊犁河谷山地土壤有机碳含量差异的主导因素是( )

A.土层厚度 B.光照 C.海拔 D.人类活动

2.图中森林植被的特点( )

A.四季常绿 B.树冠浑圆 C.纸质叶片 D.结构复杂

3.关于针叶林下土壤特征及其原因叙述正确的是( )

A.淋溶作用强——常年径流大 B.枯枝落叶厚——低温分解慢

C.土层分层多——土层原度大 D.土壤酸性强——矿物分解快

【答案】1.C 2.A 3.B

【解析】1.图示反映伊犁河谷不同植被带的土壤有机含碳量变化较大,结合所学相关地理知识分析,山地植被类型往往取决于气候中的水热条件,而山地海拔是山地气候的主导因素,综上分析,海拔是影响伊犁河谷土壤有机碳含量变化的主导因素,故C正确,和土层厚度、光照有一定的关系,但都不是主导要素,故AB错,和人类活动关系不大,故D错,本题选C。

2.图中森林植被为云杉,松科云杉属常绿乔木,故A正确,树冠尖塔形,故B错,木针状叶枕,芽长圆锥形,叶锥形,故C错,云杉耐阴、耐寒、喜欢凉爽湿,多分布在海拔2400-3600米地带,所以森林植被结构单一,故D错,本题选A。

3.针叶林下发育形成的土壤主要为棕色针叶林土。针叶林及其林下藓类,每年以大量枯枝落叶、树皮、球果等有机残体凋落地表。这些凋落物因缺乏灰分元 素,富含单宁树脂,具有残余酸性物质,一年中低温时间长,微生物存活的时间短,不能分解当年的凋落物,土层分层少,土壤呈弱酸性,故B正确,C错,D错,针叶林分布区域降水强度较小,淋溶作用小,径流量小,故A错,本题选B。

考点分析

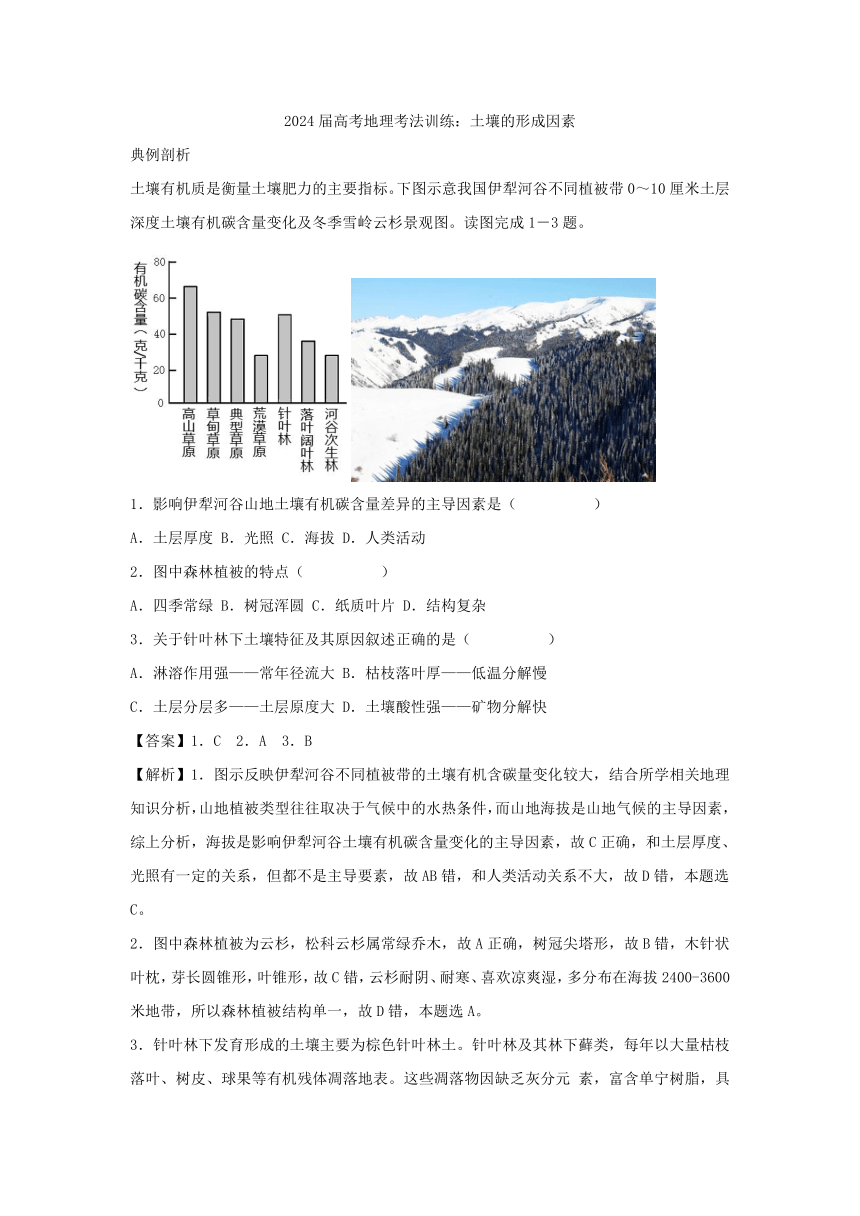

一、成土母质与土壤

成土母质的粒度与化学成分对土壤质地和化学元素的影响如下图所示:

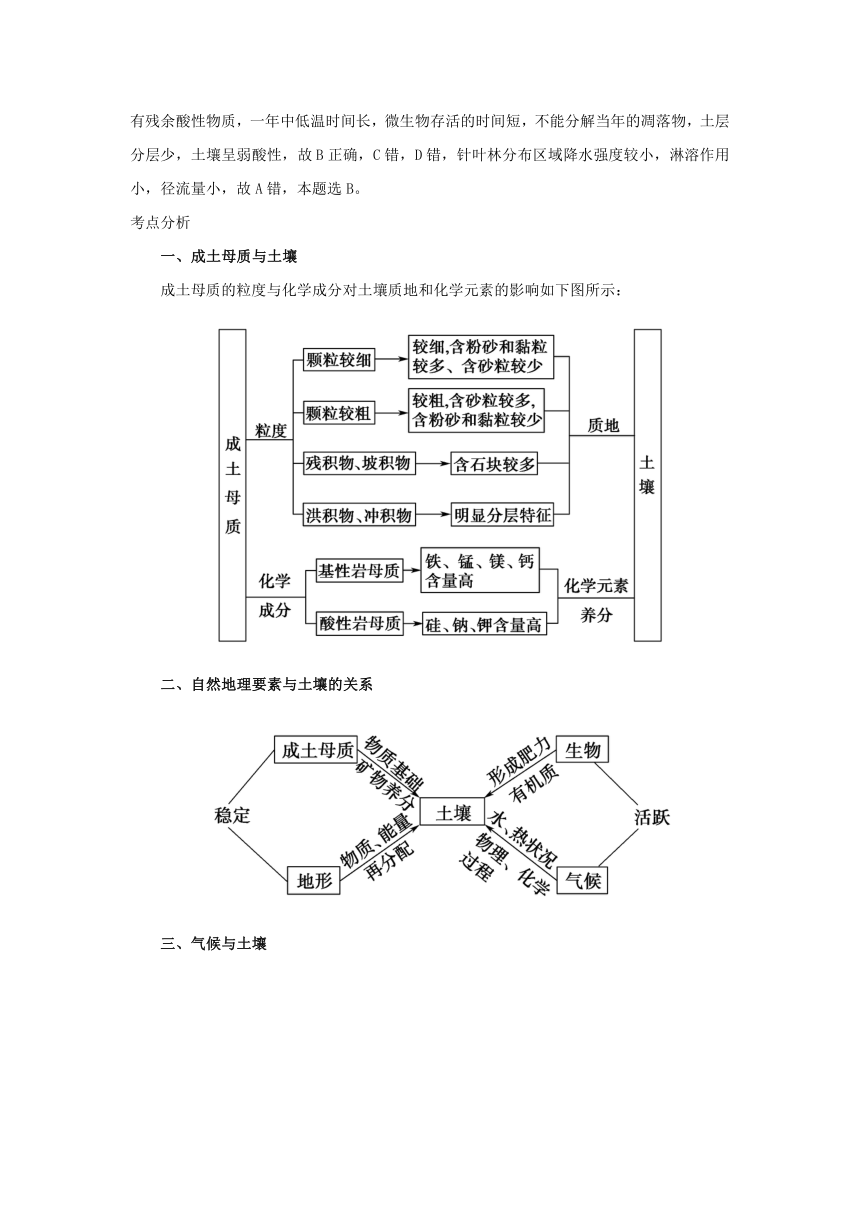

二、自然地理要素与土壤的关系

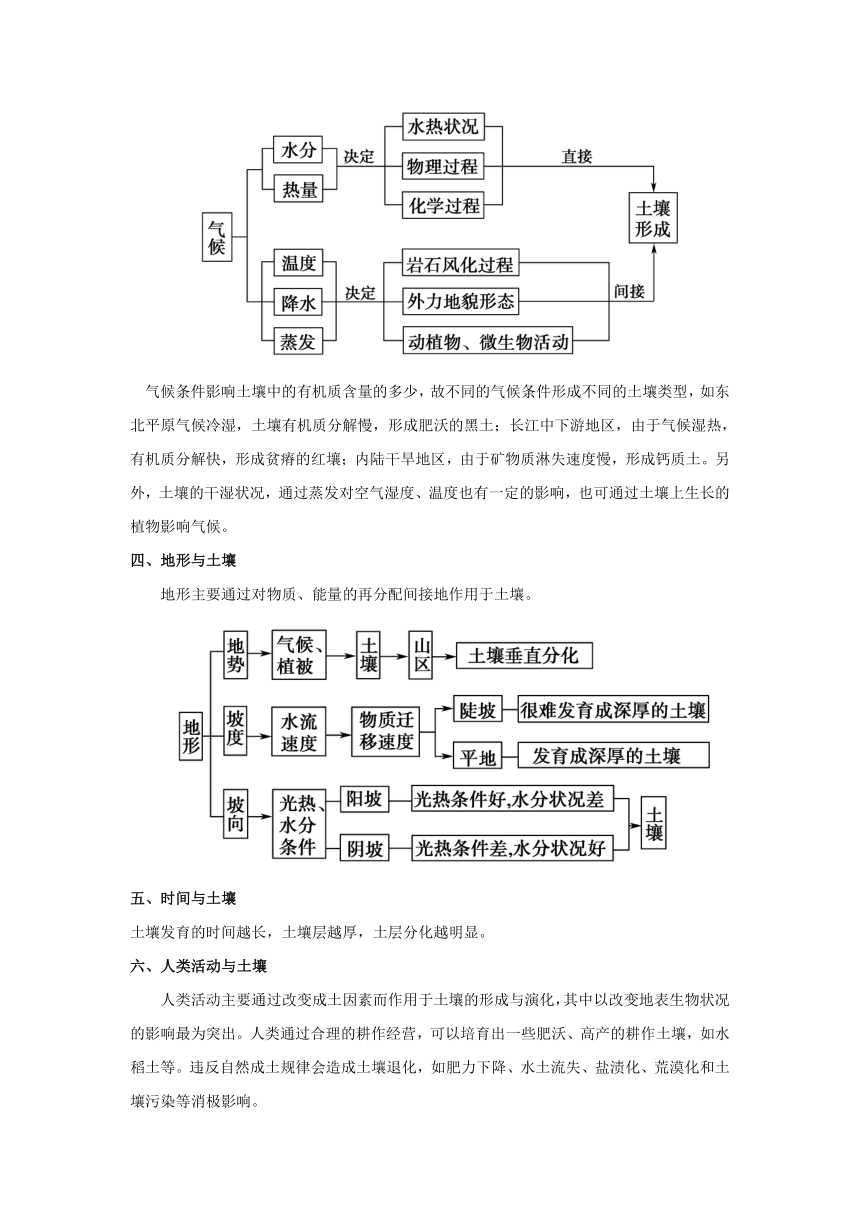

三、气候与土壤

气候条件影响土壤中的有机质含量的多少,故不同的气候条件形成不同的土壤类型,如东北平原气候冷湿,土壤有机质分解慢,形成肥沃的黑土;长江中下游地区,由于气候湿热,有机质分解快,形成贫瘠的红壤;内陆干旱地区,由于矿物质淋失速度慢,形成钙质土。另外,土壤的干湿状况,通过蒸发对空气湿度、温度也有一定的影响,也可通过土壤上生长的植物影响气候。

四、地形与土壤

地形主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。

五、时间与土壤

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

六、人类活动与土壤

人类活动主要通过改变成土因素而作用于土壤的形成与演化,其中以改变地表生物状况的影响最为突出。人类通过合理的耕作经营,可以培育出一些肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土等。违反自然成土规律会造成土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化和土壤污染等消极影响。

七、生物与土壤

生物是土壤形成过程中最活跃的因素,起着主导作用。图解如下:

裸露岩石经过苔藓类生物的风化作用形成成土母质,然后苔藓类生物大量繁殖形成原始土壤,原始土壤中高等植物的生长增加了土壤的有机质,从而形成成熟土壤。

考法训练

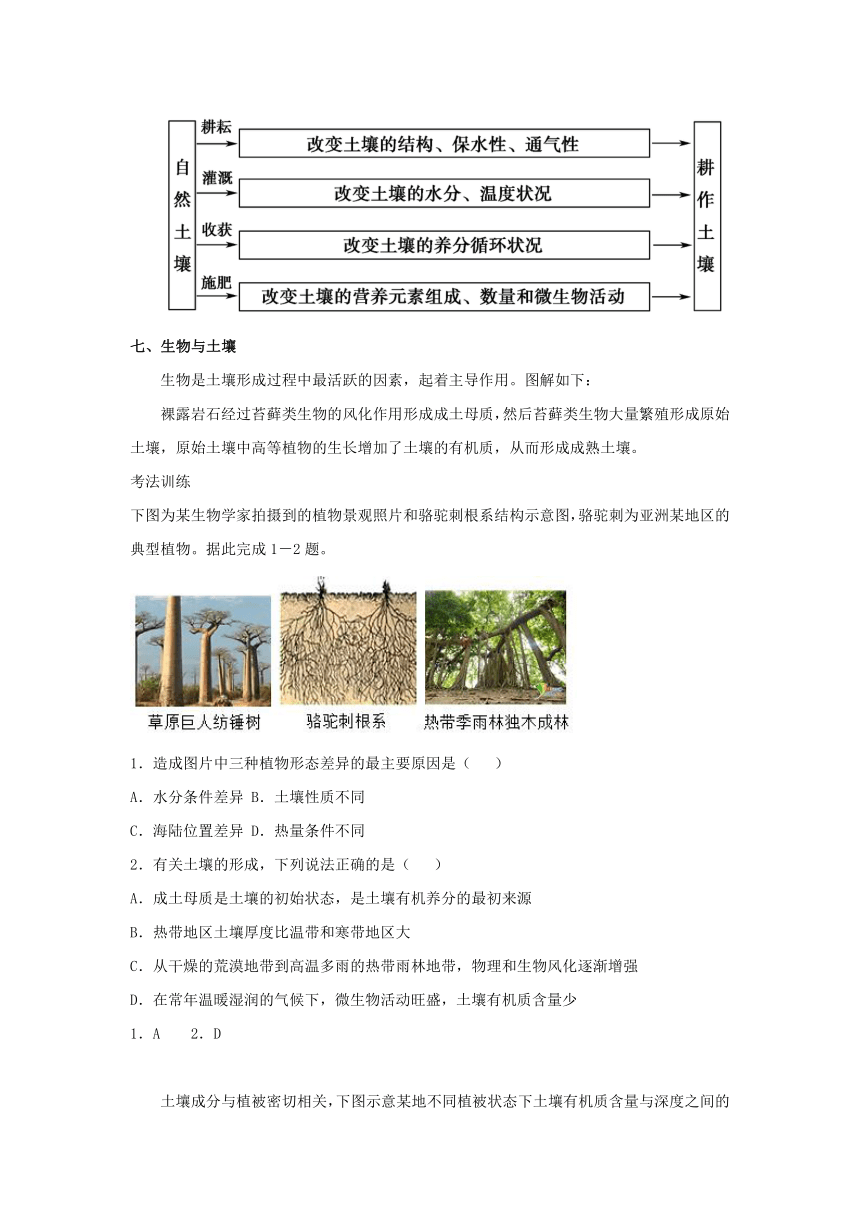

下图为某生物学家拍摄到的植物景观照片和骆驼刺根系结构示意图,骆驼刺为亚洲某地区的典型植物。据此完成1-2题。

1.造成图片中三种植物形态差异的最主要原因是( )

A.水分条件差异 B.土壤性质不同

C.海陆位置差异 D.热量条件不同

2.有关土壤的形成,下列说法正确的是( )

A.成土母质是土壤的初始状态,是土壤有机养分的最初来源

B.热带地区土壤厚度比温带和寒带地区大

C.从干燥的荒漠地带到高温多雨的热带雨林地带,物理和生物风化逐渐增强

D.在常年温暖湿润的气候下,微生物活动旺盛,土壤有机质含量少

1.A 2.D

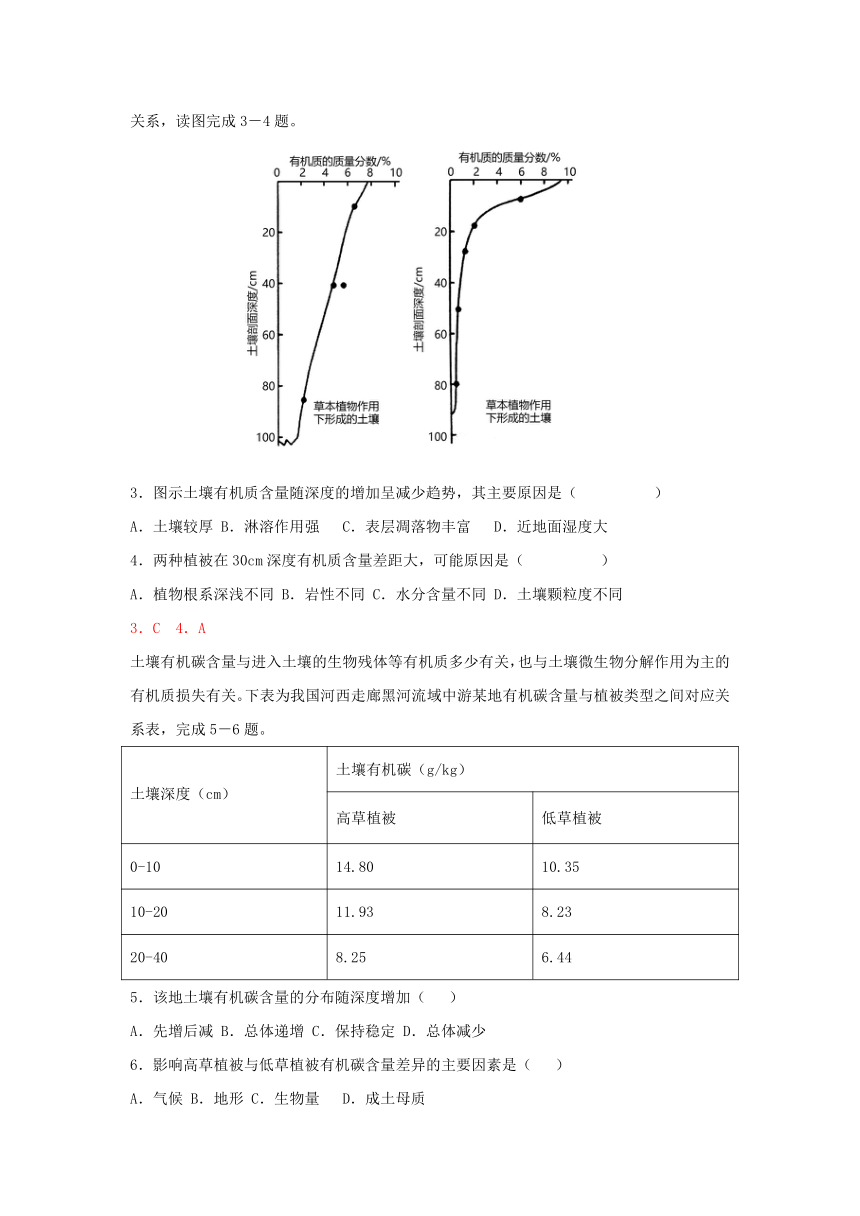

土壤成分与植被密切相关,下图示意某地不同植被状态下土壤有机质含量与深度之间的关系,读图完成3-4题。

3.图示土壤有机质含量随深度的增加呈减少趋势,其主要原因是( )

A.土壤较厚 B.淋溶作用强 C.表层凋落物丰富 D.近地面湿度大

4.两种植被在30cm深度有机质含量差距大,可能原因是( )

A.植物根系深浅不同 B.岩性不同 C.水分含量不同 D.土壤颗粒度不同

3.C 4.A

土壤有机碳含量与进入土壤的生物残体等有机质多少有关,也与土壤微生物分解作用为主的有机质损失有关。下表为我国河西走廊黑河流域中游某地有机碳含量与植被类型之间对应关系表,完成5-6题。

土壤深度(cm) 土壤有机碳(g/kg)

高草植被 低草植被

0-10 14.80 10.35

10-20 11.93 8.23

20-40 8.25 6.44

5.该地土壤有机碳含量的分布随深度增加( )

A.先增后减 B.总体递增 C.保持稳定 D.总体减少

6.影响高草植被与低草植被有机碳含量差异的主要因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物量 D.成土母质

5.D 6.C

土壤有机碳是土地利用过程中地表动植物残体在多种因素综合作用下与土壤颗粒结合的化合物,泥沙沉积和农业耕作是影响区内土壤有机碳含量空间变化的主要因素。下图示意豫东平原黄河泥沙影响区土壤有机碳含量的垂直分布(黄泛指黄河泛滥区,故道指黄河古河道,其他指除黄泛和故道以外的黄河泥沙影响区)。据此完成下面小题。

7.图中( )

A.黄泛区土壤最肥沃 B.其他区土壤有机碳垂直变幅最大

C.故道土壤颗粒最大 D.三个区土壤有机碳垂直变速相同

8.黄泛区土壤有机碳含量小的主要影响因素是( )

A.土壤颗粒 B.土层深度 C.农业耕作 D.泥沙沉积

9.提高黄泛区和故道区土壤有机碳含量的可行措施是( )

A.合理使用化肥 B.实施免耕技术 C.推广秸秆还田 D.改变耕作制度

7.B 8.D 9.C

单位时间、单位面积上的土壤与外界的热交换量称之为土壤热通量,正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量。下图示意7月份某地不同深度土壤热通量变化情况。读图完成下面小题。

10.地表至地下40cm范围内,随着深度的增加,土壤的( )

A.吸热量增加 B.散热量增加 C.日均温减小 D.日温差减小

11.影响地下lcm土壤热通量日变化的主导因素是( )

A.海陆位置 B.太阳辐射 C.地势高低 D.植被覆盖

12.土壤温度日较差即一天中土壤的最高温度与最低温度之差,土温日较差的大小主要取决于地面热收支状况(如土壤热通量大小)和土壤热特性,下列关于土壤温度日较差大小判断正确的是( )

A.浅色土壤大于深色土壤 B.阳坡小于阴坡

C.干土大于湿土 D.平地小于山地

10.D 11.B 12.C

富铝土是在湿热气候条件下,土体中的铝硅酸盐矿物受到强烈分解,盐基不断淋失,而氧化铁、铝在土壤中残留和聚集所形成的一类土壤的总称,其中氧化铝的稳定性最强,故称为富铝土。在我国分布广,包含多种土壤类型,并具有下图所示的过渡关系。据此,完成13-14题。

13.依材料推断,下列土壤中,铁、铝相对含量最高的是( )

A.砖红壤 B.燥红土 C.红壤 D.黄壤

14.我国富铝土分布最为广泛的地形区是( )

A.华北平原 B.东南丘陵 C.云贵高原 D.塔里木盆地

茶树是富锰植物,茶叶中积累了大量的锰,且茶叶中近30%的锰能以Mn2+的形态溶入茶水中,因此,饮茶是人体摄取锰的重要来源。根据理想土壤成分的体积分数示意图,回答15-16题。

15.不考虑人类活动的影响,茶叶中的锰元素主要来自土壤成分中的( )

A.① B.② C.③ D.④

16.森林中的枯枝落叶绝大部分变成了土壤中的( )

A.① B.② C.③ D.④

13.A14.B15.A16.B

中国南沙群岛多为珊瑚礁岛,大部分岛屿呈椭圆形,土壤发育于大小不同的礁盘上。图示意南沙群岛中多数海岛的土壤分布模式(甲、乙、丙、丁代表四种不同土壤),图示意其中甲区域土壤剖面中磷(大多来自地表的鸟粪等有机物)的分布。据此完成17-19题。

17.与其他热带湿润地区相比,南沙群岛土壤黏粒含量普遍较低,质地较粗。这是由于南沙群岛( )

A.土壤形成和发育时间短 B.地表植被覆盖率低

C.土壤由珊瑚礁发育形成 D.地表大量鸟粪堆积

18.据图可知,此处土壤剖面中属于淀积层的是地表以下( )

A.0~10厘米处 B.30~40厘米处 C.50~60厘米处 D.80~90厘米处

19.图为学生自主绘制的土壤形成过程及其影响因素示意图。形成下图所示土壤空间差异的主要因素是( )

A.成土因素I B.成土因素Ⅱ C.成土因素Ⅲ D.成土因素IV

17.C 18.B 19.B

20.阅读图文资料,完成下列问题。

某校的地理学习小组在教师的指导下,去湖南山区开展了一次“土壤形成与地理环境关系”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重。他们在实地考察的基础上绘制出下面的土壤与其他自然要素关系图。请你与他们一起探究下列问题。

(1)土壤的形成是气候、地形、水文、生物乃至人类活动综合作用的结果。说明生物在土壤形成过程中的作用。

(2)同学们还测得该土壤的有机质含量少,试从气候的角度分析其原因。

20.(1)生物在生长过程中与土壤之间进行着物质的交换,是土壤中有机质的来源(生物循环使营养元素在土壤表层富集或者生物残体为土壤提供有机质),决定了土壤肥力的高低;生物的生长在一定程度上促进岩石的风化,是土壤形成过程中最活跃的因素。

(2)气温高,土壤有机质分解比较快,有机质积累少;降水量大,地表水丰富,土壤中的有机质会随水流失。

典例剖析

土壤有机质是衡量土壤肥力的主要指标。下图示意我国伊犁河谷不同植被带0~10厘米土层深度土壤有机碳含量变化及冬季雪岭云杉景观图。读图完成1-3题。

1.影响伊犁河谷山地土壤有机碳含量差异的主导因素是( )

A.土层厚度 B.光照 C.海拔 D.人类活动

2.图中森林植被的特点( )

A.四季常绿 B.树冠浑圆 C.纸质叶片 D.结构复杂

3.关于针叶林下土壤特征及其原因叙述正确的是( )

A.淋溶作用强——常年径流大 B.枯枝落叶厚——低温分解慢

C.土层分层多——土层原度大 D.土壤酸性强——矿物分解快

【答案】1.C 2.A 3.B

【解析】1.图示反映伊犁河谷不同植被带的土壤有机含碳量变化较大,结合所学相关地理知识分析,山地植被类型往往取决于气候中的水热条件,而山地海拔是山地气候的主导因素,综上分析,海拔是影响伊犁河谷土壤有机碳含量变化的主导因素,故C正确,和土层厚度、光照有一定的关系,但都不是主导要素,故AB错,和人类活动关系不大,故D错,本题选C。

2.图中森林植被为云杉,松科云杉属常绿乔木,故A正确,树冠尖塔形,故B错,木针状叶枕,芽长圆锥形,叶锥形,故C错,云杉耐阴、耐寒、喜欢凉爽湿,多分布在海拔2400-3600米地带,所以森林植被结构单一,故D错,本题选A。

3.针叶林下发育形成的土壤主要为棕色针叶林土。针叶林及其林下藓类,每年以大量枯枝落叶、树皮、球果等有机残体凋落地表。这些凋落物因缺乏灰分元 素,富含单宁树脂,具有残余酸性物质,一年中低温时间长,微生物存活的时间短,不能分解当年的凋落物,土层分层少,土壤呈弱酸性,故B正确,C错,D错,针叶林分布区域降水强度较小,淋溶作用小,径流量小,故A错,本题选B。

考点分析

一、成土母质与土壤

成土母质的粒度与化学成分对土壤质地和化学元素的影响如下图所示:

二、自然地理要素与土壤的关系

三、气候与土壤

气候条件影响土壤中的有机质含量的多少,故不同的气候条件形成不同的土壤类型,如东北平原气候冷湿,土壤有机质分解慢,形成肥沃的黑土;长江中下游地区,由于气候湿热,有机质分解快,形成贫瘠的红壤;内陆干旱地区,由于矿物质淋失速度慢,形成钙质土。另外,土壤的干湿状况,通过蒸发对空气湿度、温度也有一定的影响,也可通过土壤上生长的植物影响气候。

四、地形与土壤

地形主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。

五、时间与土壤

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

六、人类活动与土壤

人类活动主要通过改变成土因素而作用于土壤的形成与演化,其中以改变地表生物状况的影响最为突出。人类通过合理的耕作经营,可以培育出一些肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土等。违反自然成土规律会造成土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化和土壤污染等消极影响。

七、生物与土壤

生物是土壤形成过程中最活跃的因素,起着主导作用。图解如下:

裸露岩石经过苔藓类生物的风化作用形成成土母质,然后苔藓类生物大量繁殖形成原始土壤,原始土壤中高等植物的生长增加了土壤的有机质,从而形成成熟土壤。

考法训练

下图为某生物学家拍摄到的植物景观照片和骆驼刺根系结构示意图,骆驼刺为亚洲某地区的典型植物。据此完成1-2题。

1.造成图片中三种植物形态差异的最主要原因是( )

A.水分条件差异 B.土壤性质不同

C.海陆位置差异 D.热量条件不同

2.有关土壤的形成,下列说法正确的是( )

A.成土母质是土壤的初始状态,是土壤有机养分的最初来源

B.热带地区土壤厚度比温带和寒带地区大

C.从干燥的荒漠地带到高温多雨的热带雨林地带,物理和生物风化逐渐增强

D.在常年温暖湿润的气候下,微生物活动旺盛,土壤有机质含量少

1.A 2.D

土壤成分与植被密切相关,下图示意某地不同植被状态下土壤有机质含量与深度之间的关系,读图完成3-4题。

3.图示土壤有机质含量随深度的增加呈减少趋势,其主要原因是( )

A.土壤较厚 B.淋溶作用强 C.表层凋落物丰富 D.近地面湿度大

4.两种植被在30cm深度有机质含量差距大,可能原因是( )

A.植物根系深浅不同 B.岩性不同 C.水分含量不同 D.土壤颗粒度不同

3.C 4.A

土壤有机碳含量与进入土壤的生物残体等有机质多少有关,也与土壤微生物分解作用为主的有机质损失有关。下表为我国河西走廊黑河流域中游某地有机碳含量与植被类型之间对应关系表,完成5-6题。

土壤深度(cm) 土壤有机碳(g/kg)

高草植被 低草植被

0-10 14.80 10.35

10-20 11.93 8.23

20-40 8.25 6.44

5.该地土壤有机碳含量的分布随深度增加( )

A.先增后减 B.总体递增 C.保持稳定 D.总体减少

6.影响高草植被与低草植被有机碳含量差异的主要因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物量 D.成土母质

5.D 6.C

土壤有机碳是土地利用过程中地表动植物残体在多种因素综合作用下与土壤颗粒结合的化合物,泥沙沉积和农业耕作是影响区内土壤有机碳含量空间变化的主要因素。下图示意豫东平原黄河泥沙影响区土壤有机碳含量的垂直分布(黄泛指黄河泛滥区,故道指黄河古河道,其他指除黄泛和故道以外的黄河泥沙影响区)。据此完成下面小题。

7.图中( )

A.黄泛区土壤最肥沃 B.其他区土壤有机碳垂直变幅最大

C.故道土壤颗粒最大 D.三个区土壤有机碳垂直变速相同

8.黄泛区土壤有机碳含量小的主要影响因素是( )

A.土壤颗粒 B.土层深度 C.农业耕作 D.泥沙沉积

9.提高黄泛区和故道区土壤有机碳含量的可行措施是( )

A.合理使用化肥 B.实施免耕技术 C.推广秸秆还田 D.改变耕作制度

7.B 8.D 9.C

单位时间、单位面积上的土壤与外界的热交换量称之为土壤热通量,正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量。下图示意7月份某地不同深度土壤热通量变化情况。读图完成下面小题。

10.地表至地下40cm范围内,随着深度的增加,土壤的( )

A.吸热量增加 B.散热量增加 C.日均温减小 D.日温差减小

11.影响地下lcm土壤热通量日变化的主导因素是( )

A.海陆位置 B.太阳辐射 C.地势高低 D.植被覆盖

12.土壤温度日较差即一天中土壤的最高温度与最低温度之差,土温日较差的大小主要取决于地面热收支状况(如土壤热通量大小)和土壤热特性,下列关于土壤温度日较差大小判断正确的是( )

A.浅色土壤大于深色土壤 B.阳坡小于阴坡

C.干土大于湿土 D.平地小于山地

10.D 11.B 12.C

富铝土是在湿热气候条件下,土体中的铝硅酸盐矿物受到强烈分解,盐基不断淋失,而氧化铁、铝在土壤中残留和聚集所形成的一类土壤的总称,其中氧化铝的稳定性最强,故称为富铝土。在我国分布广,包含多种土壤类型,并具有下图所示的过渡关系。据此,完成13-14题。

13.依材料推断,下列土壤中,铁、铝相对含量最高的是( )

A.砖红壤 B.燥红土 C.红壤 D.黄壤

14.我国富铝土分布最为广泛的地形区是( )

A.华北平原 B.东南丘陵 C.云贵高原 D.塔里木盆地

茶树是富锰植物,茶叶中积累了大量的锰,且茶叶中近30%的锰能以Mn2+的形态溶入茶水中,因此,饮茶是人体摄取锰的重要来源。根据理想土壤成分的体积分数示意图,回答15-16题。

15.不考虑人类活动的影响,茶叶中的锰元素主要来自土壤成分中的( )

A.① B.② C.③ D.④

16.森林中的枯枝落叶绝大部分变成了土壤中的( )

A.① B.② C.③ D.④

13.A14.B15.A16.B

中国南沙群岛多为珊瑚礁岛,大部分岛屿呈椭圆形,土壤发育于大小不同的礁盘上。图示意南沙群岛中多数海岛的土壤分布模式(甲、乙、丙、丁代表四种不同土壤),图示意其中甲区域土壤剖面中磷(大多来自地表的鸟粪等有机物)的分布。据此完成17-19题。

17.与其他热带湿润地区相比,南沙群岛土壤黏粒含量普遍较低,质地较粗。这是由于南沙群岛( )

A.土壤形成和发育时间短 B.地表植被覆盖率低

C.土壤由珊瑚礁发育形成 D.地表大量鸟粪堆积

18.据图可知,此处土壤剖面中属于淀积层的是地表以下( )

A.0~10厘米处 B.30~40厘米处 C.50~60厘米处 D.80~90厘米处

19.图为学生自主绘制的土壤形成过程及其影响因素示意图。形成下图所示土壤空间差异的主要因素是( )

A.成土因素I B.成土因素Ⅱ C.成土因素Ⅲ D.成土因素IV

17.C 18.B 19.B

20.阅读图文资料,完成下列问题。

某校的地理学习小组在教师的指导下,去湖南山区开展了一次“土壤形成与地理环境关系”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重。他们在实地考察的基础上绘制出下面的土壤与其他自然要素关系图。请你与他们一起探究下列问题。

(1)土壤的形成是气候、地形、水文、生物乃至人类活动综合作用的结果。说明生物在土壤形成过程中的作用。

(2)同学们还测得该土壤的有机质含量少,试从气候的角度分析其原因。

20.(1)生物在生长过程中与土壤之间进行着物质的交换,是土壤中有机质的来源(生物循环使营养元素在土壤表层富集或者生物残体为土壤提供有机质),决定了土壤肥力的高低;生物的生长在一定程度上促进岩石的风化,是土壤形成过程中最活跃的因素。

(2)气温高,土壤有机质分解比较快,有机质积累少;降水量大,地表水丰富,土壤中的有机质会随水流失。

同课章节目录