2024届高考地理一轮复习 第18讲 植被与土壤(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高考地理一轮复习 第18讲 植被与土壤(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 20:40:39 | ||

图片预览

文档简介

第18讲 植被与土壤

一、植被

1.植被与环境

(1)植被类型

(2)植被与环境的关系

①植物可以改造其生长环境条件;

②天然植被具有适应当地环境的特征。

2.森林、草原与荒漠

(1)森林

类型 分布地区 气候特征 森林特征

热带雨林 热带雨林气候区和热带季风气候区 终年高温、降雨丰沛 植物种类丰富,垂直结构复杂,多藤本、附生植物,常见茎花、板根等现象

常绿阔叶林 亚热带季风气候区和湿润气候区 夏季炎热多雨、冬季温和且无明显干季 森林常绿,乔木多革质叶片,花期多集中在春末夏初,垂直结构较简单

落叶阔叶林 温带季风气候区和温带海洋性气候区 夏季炎热或温暖,冬季寒冷,降水适宜 乔木叶片宽阔,春季发叶,秋冬季落叶

亚寒带针叶林 亚欧大陆和北美大陆的亚寒带地区 夏季短促、温和,冬季漫长、寒冷 针叶林以松、杉类植物为主,叶片为针状,以抗寒抗旱

(2)草原与荒漠

类型 分布 植被特征

草原 热带草原 热带雨林带的南北两侧 湿季草原葱绿;干季草类枯黄,有的散生着乔木或灌木

温带草原 温带地区的大陆内部 夏绿冬枯,植被高度比热带草原低

荒漠 热带或温带的气候干旱地区 以旱生的灌木为主,也有些非旱生的短生命植物

二、土壤

1.观察土壤

(1)组成:矿物质、有机质、水分和空气。

(2)分类(按土壤质地)

类型 砂土 壤土 黏土

粒径大小 大 中 小

通气透水性 强 良 差

保肥性能 弱 良 好

土壤质地 松散 适中 黏重

是否易耕作 易 最易 不易

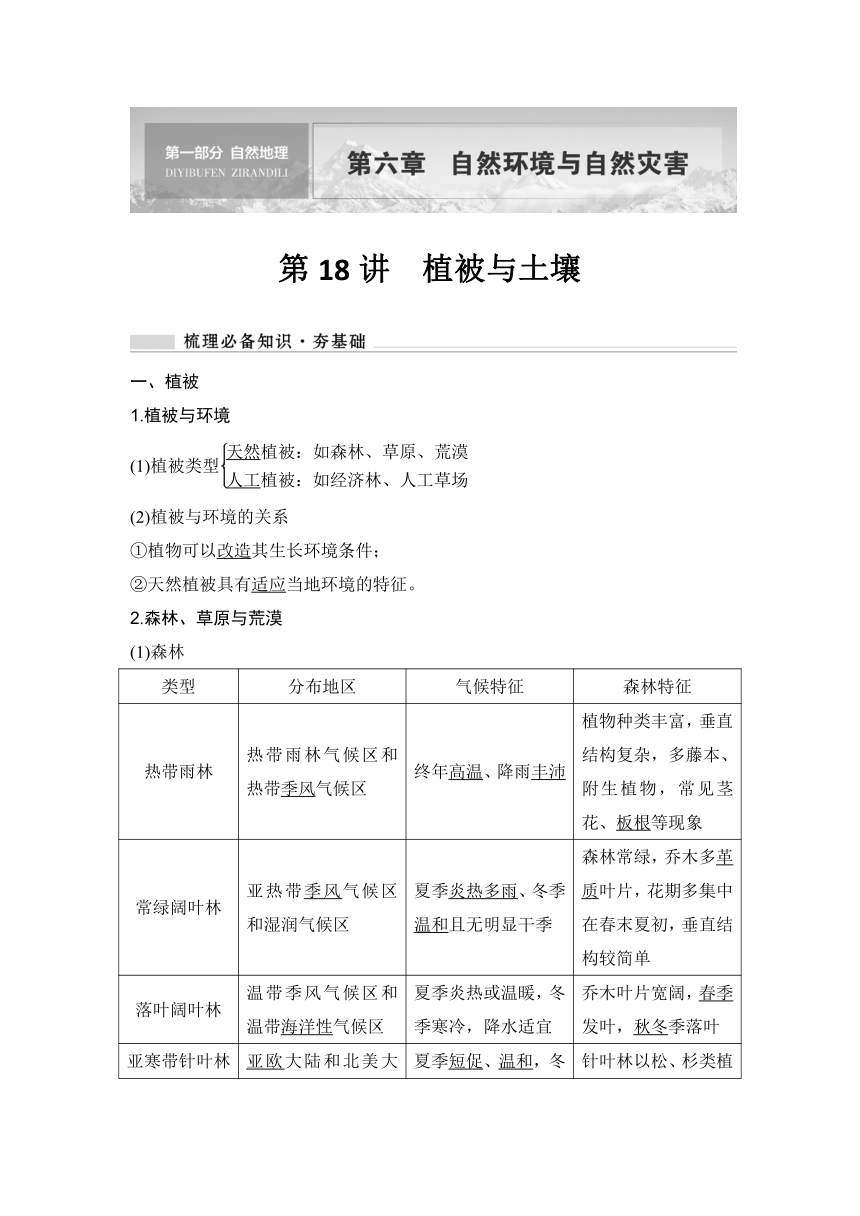

(3)剖面构造

①森林土壤剖面

②耕作土壤剖面

2.土壤的主要形成因素

因素 作用

成土母质 是土壤发育的物质基础,决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地

生物 影响土壤发育的最基本、最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质,通过生物循环使营养元素在土壤表层富集

气候 岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关;气候的分布规律影响和控制了土壤的分布规律

地貌 对土壤发育的影响是多方面的

时间 土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显

人类活动 自然土壤在人类长期耕作和培育下,形成有利于农业生产的耕作土壤

3.土壤的功能和养护

(1)功能

①联系有机界和无机界的关键环节;

②为植物生长提供扎根立足的条件;

③具有重要的蓄水、保水功能。

(2)养护

①对于不适于种植农作物,或者种植农作物产量较低的土壤,进行改良或改造。

②优良的土壤,要注重种养结合,保持土壤持续提供高效肥力的能力。如采用休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥等。

关键素能一 植被与自然环境的关系

【真题研析】

[例1] (2022·辽宁卷)水分利用效率是指植物消耗单位质量的水所固定二氧化碳(或生成干物质)的量。一般表述为单位时间、单位面积内光合作用合成的有机物质总量与实际蒸散发量(蒸发量和植物蒸腾量)的比值。据此完成(1)~(2)题。

(1)自然状态下,下列选项中水分利用效率最低的是我国( )

A.7月的热带季雨林

B.12月的热带季雨林

C.7月的落叶阔叶林

D.12月的落叶阔叶林

(2)最可能提高祁连山区高寒草甸年均水分利用效率的是( )

A.生长季结束时间提前

B.月平均风速均减小

C.生长季降水比例降低

D.月平均温度均降低

答案 (1)D (2)B

解析 第(1)题,我国12月,温带落叶阔叶林的树叶已经掉落,光合作用几乎为零,但是树枝和树干还要少部分的蒸发,因此水分利用率最低,故D正确。第(2)题,生长季结束时间提前,光合作用时间缩短,导致合成的有机质总量减少,故A错误;生长季降水少,气温降低,都会造成光合作用变弱,C、D错误;月平均风速减小,会减少蒸发量和蒸腾量,从而使水分利用效率提高,故B正确。

【素能升华】

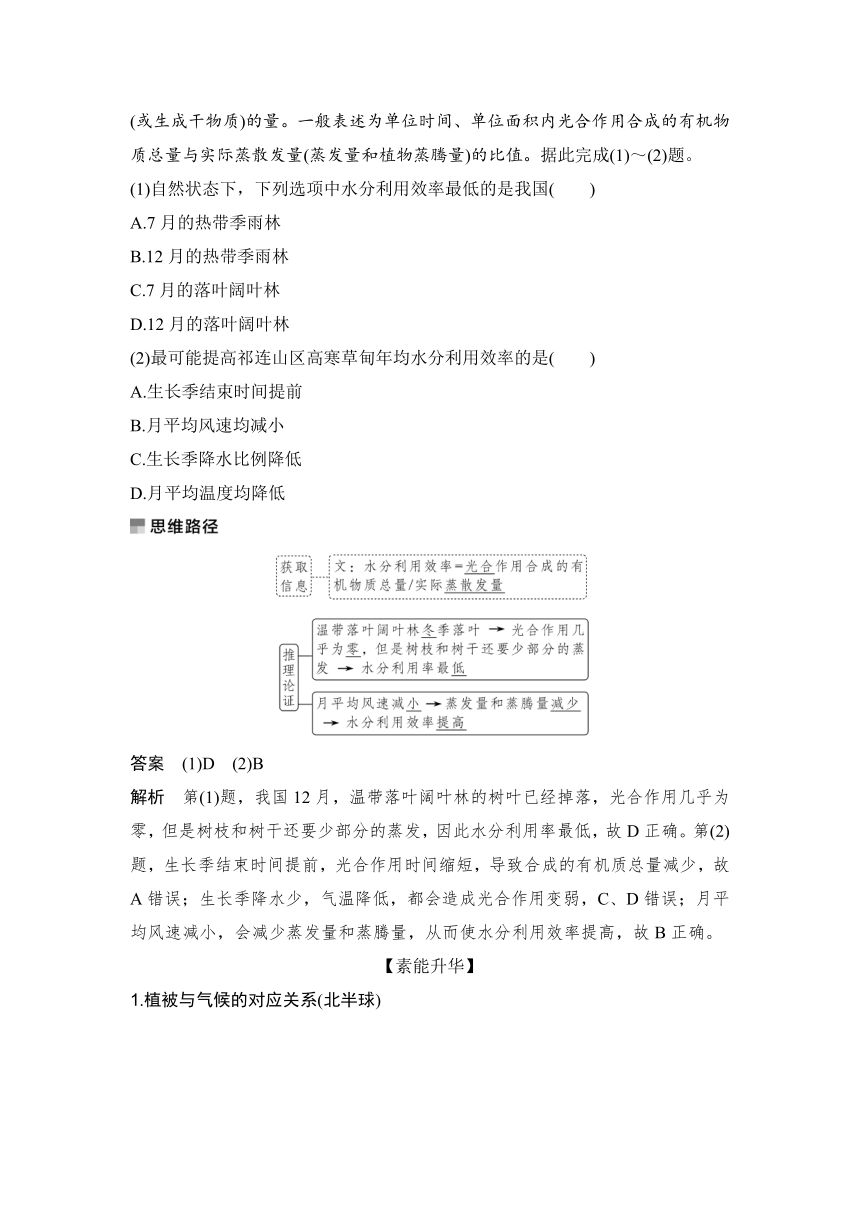

1.植被与气候的对应关系(北半球)

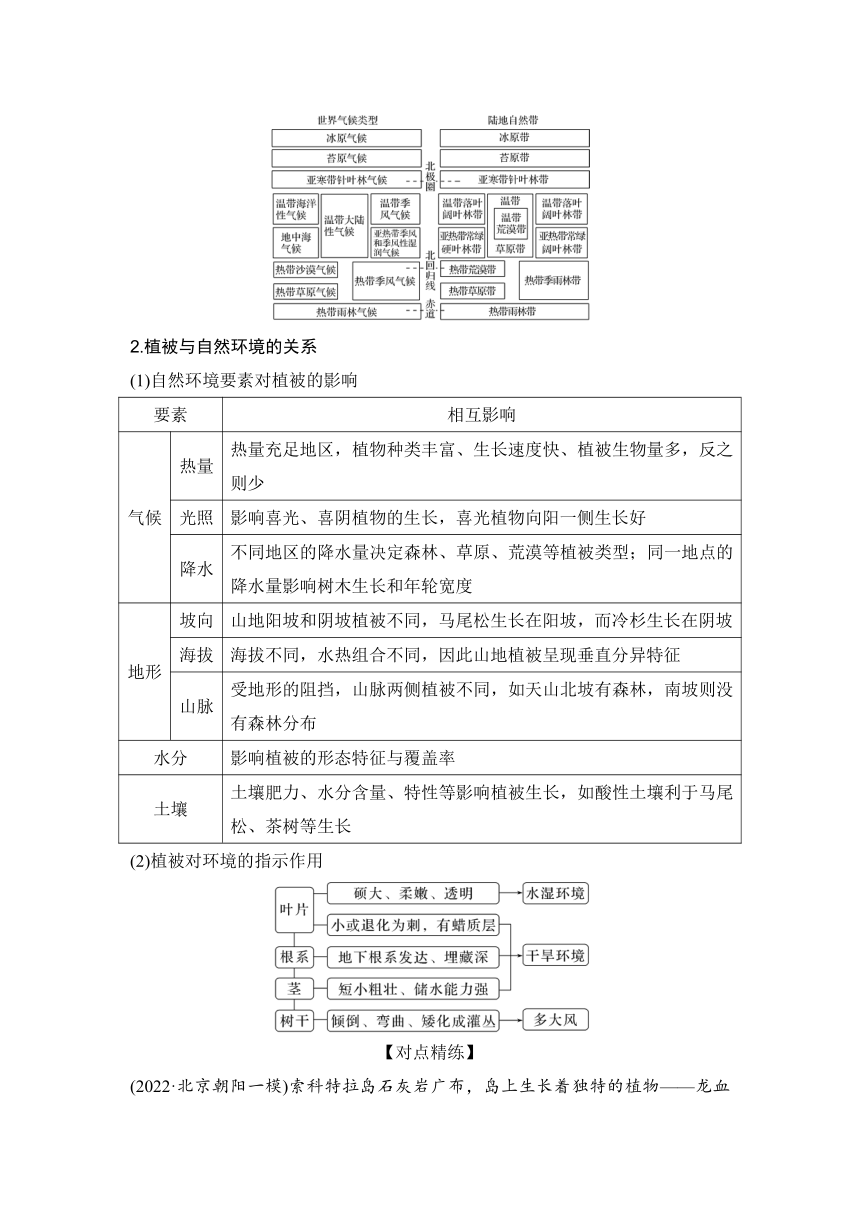

2.植被与自然环境的关系

(1)自然环境要素对植被的影响

要素 相互影响

气候 热量 热量充足地区,植物种类丰富、生长速度快、植被生物量多,反之则少

光照 影响喜光、喜阴植物的生长,喜光植物向阳一侧生长好

降水 不同地区的降水量决定森林、草原、荒漠等植被类型;同一地点的降水量影响树木生长和年轮宽度

地形 坡向 山地阳坡和阴坡植被不同,马尾松生长在阳坡,而冷杉生长在阴坡

海拔 海拔不同,水热组合不同,因此山地植被呈现垂直分异特征

山脉 受地形的阻挡,山脉两侧植被不同,如天山北坡有森林,南坡则没有森林分布

水分 影响植被的形态特征与覆盖率

土壤 土壤肥力、水分含量、特性等影响植被生长,如酸性土壤利于马尾松、茶树等生长

(2)植被对环境的指示作用

【对点精练】

(2022·北京朝阳一模)索科特拉岛石灰岩广布,岛上生长着独特的植物——龙血树,叶片为蜡质,生长缓慢,几百年才能长成一棵树。读图,完成第1题。

1.龙血树( )

A.树冠宽大,为争夺阳光

B.树干粗壮,利于储水

C.蜡质叶片,可减少蒸腾

D.板状根系,利于吸水

答案 C

解析 受寒流和东北信风影响,该岛屿气候炎热干旱,巨大密集的树冠使地面阴凉,减少蒸发,A错误;枝干粗壮利于收集水分并将其导流至根系,B错误;蜡质叶片有利于反射太阳光、减小蒸腾,保存水分,C正确;板状根系,主要起到支撑树干的作用,D错误。

2.(2022·北京东城一模)读材料,回答下列问题。

德拉肯斯山脉是非洲南部主要山脉之一,是大崖壁的组成部分。德拉肯斯山脉东侧陡峻,1 200~1 800米生长着茂密的亚热带山地常绿林,1 800米以上为高山草原;西侧平缓,多草原和灌丛。

在德拉肯斯山脉东侧与西侧中任选其一,分析地形对植被的影响。

答案 东侧:德拉肯斯山脉位于中低纬度的非洲大陆东岸,与海岸线平行;相对高度大,且位于东南信风的迎风坡,降水较丰富,因此植被类型较多,且有山地森林与草原植被。西侧:德拉肯斯山脉位于中低纬度的非洲大陆东岸,与海岸线平行;相对高度小,且位于东南信风的背风坡,降水较少,适合草原、灌丛生长,植被类型较少。

解析 本题可选择德拉肯斯山脉东侧与西侧其中之一。首先东侧,德拉肯斯山脉位于南回归线附近,处于中低纬度地区,大致呈南北走向,与非洲大陆东海岸海岸线基本平行;东侧地形高度基本在500米以下,与德拉肯斯山脉相对高度较大;此处位于东南信风带的迎风坡,受山脉阻挡影响降水较为丰富,因此植被类型较多;同时水热条件充足的地区拥有山地森林,水热条件较差的地区有草原分布,故有山地森林与草原植被。其次西侧,德拉肯斯山脉位于南回归线附近,处于中低纬度地区,大致呈南北走向,与非洲大陆东海岸海岸线基本平行;西侧整体地形位于2 000米左右,与德拉肯斯山脉高度较为接近,相对高度较小;此处位于东南信风带的背风坡,受山脉阻挡影响降水较少,植被类型较少;此地纬度低,降水较少,适合草原、灌丛生长,植被以草原、灌丛为主。

关键素能二 土壤的主要形成因素

【真题研析】

[例2] (2022·北京卷)下图为我国山东丘陵某地土地利用示意图。读图,完成下题。

图中四地,土壤表层有机质含量最高的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

答案 C

解析 甲处为林地,但树龄较短(小于2年),土壤表层有机物积累少,A错;乙临近河漫滩沉积物,有机质含量少,B错;丙处为菜地,生长周期短,有机物还田多,土壤有机物含量高,C对;丁为耕地,作物生长周期长,秸秆还田较少,土地有机质消耗较大,含量低,D错。

【素能升华】

1.自然环境各要素在土壤形成中的作用

2.影响土壤形成的主要因素

(1)成土母质与土壤

(2)生物与土壤

(3)气候与土壤

(4)地貌与土壤

(5)时间:决定土壤的发育进程。

(6)人类活动

【对点精练】

(2022·福建漳州三检)古人对各地土壤的差异深有认识,如明代的《广志绎》:“江南泥土,江北沙土,南土湿,北土燥。”清代的《皇朝经世文》:“江南水田冷,宜火粪(草木灰);江淮以北,宜苗粪(绿肥)。”据此完成3~5题。

3.“江南泥土,江北沙土,南土湿,北土燥”说明,与“南土”比,“北土”( )

A.透水性好、持水性好 B.透水性差、持水性差

C.透水性差、持水性好 D.透水性好、持水性差

答案 D

解析 江南泥土,较为潮湿,江北沙土,较为干燥,江南泥土由于含水量高,空气含量较少,其透气透水性差,持水性较好;江北沙土则完全相反,沙土透气透水性较好,但由于空隙较大,持水性差,故选D。

4.造成“江南泥土,江北沙土”差异的最主要因素是( )

A.气候 B.地貌

C.岩石 D.水文

答案 A

解析 我国北方地区降水相对较少,耕地类型是旱地,土壤含水量较低,表现为沙土,南方降水丰沛,以水田为主,土壤含水量较高,因此有“江南泥土,江北沙土”之说,故造成“江南泥土,江北沙土”差异的最主要因素是气候,A正确;地貌、岩石、水文的差异不是其主要原因。

5.“江南水田冷,宜火粪;江淮以北,宜苗粪”,从现代科学角度解释正确的是( )

A.施放草木灰可以提高土壤的温度

B.施放草木灰可以增加土壤有机质

C.种植绿肥使营养元素在地表富集

D.种植绿肥降低成土母质风化速度

答案 C

解析 从农业生产的角度讲,南方水田中,施放草木灰对提高土壤的温度作用不大,草木灰不含有机质,其主要作用是增加土壤微量元素,促进土壤酸碱平衡,A、B错误;种植绿肥可以增加有机质,使营养元素在地表富集,以达到改良土壤、增加土壤肥力的效果,C正确;成土母质和土壤有本质区别,种植绿肥,可能会加快成土母质的风化速度,D错误。

[模拟应考]

(2022·海南省三诊)土壤有机碳是通过微生物作用形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是衡量土壤肥力的重要指标之一。潮间带湿地位于高潮位与低潮位之间,是红树林的重要分布地区(如下图所示)。据此完成1~2题。

1.红树林对于海岸线的作用主要是( )

A.减轻盐碱化程度 B.减缓海水流速

C.保护生物多样性 D.减弱沿海风力

答案 B

解析 据材料可知,红树林对于海岸线的作用是红树林作为海岸带重要的防风林,成为抵御风浪对海岸冲击和沿海滩涂侵蚀的一道天然屏障,能减缓海水流速,促淤保滩,防风解浪,巩固堤岸,防止海岸线向后退缩,B正确;减轻盐碱化程度、保护生物多样性、减弱沿海风力都是红树林对海岸带的生态功能,不是对于海岸线的作用。

2.有机碳被固定于土壤中最为明显的地点是( )

A.①地 B.②地

C.③地 D.④地

答案 C

解析 据材料可知,潮间带湿地是红树林的重要分布地区,生物分布最多,因此土壤有机碳被固定于土壤中最多,图中只有③地位于高潮位和低潮位之间的潮间带地区,有机碳被固定于土壤中最为明显;①地和②地位于低潮位线下,位于水下带,不是潮间带地区,④地位于高潮位线上,也不是潮间带地区,因此红树林分布少,土壤有机碳被固定于土壤中的较少。故选C。

(2022·温州二模)下图为欧洲局部地区自然植被分布图。据此完成3~4题。

3.自然植被类型对应正确的是( )

A.①亚寒带针叶林 B.②亚热带常绿硬叶林

C.③寒带苔原 D.④温带荒漠

答案 D

解析 由图可知,①地位于欧洲西部,属温带海洋性气候,对应的植被为温带落叶阔叶林,A错误。②位于乌克兰,属温带大陆性气候,对应的植被为温带草原植被,B错误。③地位于60°N以北的俄罗斯地区,属亚寒带针叶林气候,对应的植被为亚寒带针叶林,C错误。④位于里海低地,地处中亚,属温带大陆性气候,由于降水少,形成了温带荒漠景观,D正确。

4.受植被和气候影响,图中土壤最肥沃的区域是( )

A.① B.②

C.③ D.④

答案 B

解析 有机质的含量:草原植被>森林植被>荒漠植被。①地和③地均为森林植被,由于森林生长需要大量的有机质,导致土壤中的有机质生成后很快就转移到植物体内,故土壤中的有机质较少,肥力较低,排除A、C选项。②地以草原为主,由于纬度较高气温较低,每年草类植被枯黄日积月累形成大量的腐殖质,导致土壤有机质含量较高,B正确。④地区为荒漠植被,植被稀少,形成的有机质少,D错误。

(2022·邯郸一模)下图为澳大利亚土壤分布图。据此完成5~6题。

5.澳大利亚土壤类型的分布形态大体上是( )

A.呈带状分布 B.呈闭环状分布

C.呈点状分布 D.呈半环状分布

答案 D

解析 澳大利亚大陆地处热带和亚热带。降水从北、东、南三面向内陆作半环状递减,植物带也相应呈半环状分布,由沿海的森林带向内陆逐渐过渡为草原、荒漠。受气候、植被等因素的影响,图中澳大利亚土壤分布总体也呈半环形,外缘是湿润区的淋溶土壤、老成土、山地土壤,中间是半湿润区的变性土、新成土和始成土,位于中西部的内圈则以干旱土为主,故D项正确,A、B、C错。

6.与变性土相比,老成土( )

A.蓄水性差 B.颜色较黑

C.透气性好 D.有机质含量低

答案 D

解析 图中变性土主要分布于澳大利亚大分水岭以西,发育于有明显干湿季节交替的热带草原气候区;老成土主要分布于澳大利亚东北部,是在热带高温多雨气候条件下形成的一种土壤。与变性土相比,老成土分布区气候湿热,有利于土壤中微生物的分解活动,因而土壤中有机质大量被分解为矿物质,保留于土壤中的有机质则较少,D正确;澳大利亚东北部,气候湿热,植被覆盖率高,土壤蓄水性较好,A错;由于老成土分布区气候湿热,土壤氧化程度高,土壤中含较多的氧化铁、氧化铝等较为稳定的矿物,使土体呈红色,B错;图中老成土分布区,气候湿热,风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,呈酸性至强酸性,质地黏重,黏粒含量高,透气性差,C错。

(2022·海南省一模)沙拐枣(下图)分布于中国内蒙古中部西部、甘肃西部及新疆东部,其生于流动沙丘、半流动沙丘或石质地,叶片呈线形,枝条茂密,根系发达,是典型的沙生植物。据此完成7~8题。

7.沙拐枣分布地区的自然环境特征是( )

A.光照强烈,土壤肥沃 B.气候干旱,蒸发旺盛

C.气温较低,降水丰富 D.水源充足,土层深厚

答案 B

解析 根据材料可知,沙拐枣多分布于流动沙丘、半流动沙丘或石质地,其叶片呈线形,叶片较小,可减少叶片中的水分流失,同时根系发达,有利于吸收土壤中的水分,由此可说明其分布地区气候干旱,降水少,蒸发旺盛,B正确。流动沙丘、半流动沙丘或石质地,土壤不肥沃,不深厚,A、D错误。气候干旱,降水较少,C错误。

8.沙拐枣分布区域的主要植被类型是( )

A.温带草原 B.热带荒漠

C.温带荒漠 D.热带草原

答案 C

解析 根据材料可知,沙拐枣分布于中国内蒙古中部西部、甘肃西部及新疆东部,该区域以温带大陆性气候为主,温带大陆性气候的主要植被类型包括温带草原与温带荒漠,但根据沙拐枣的生长习性可知,该区域气候更为干旱,对应的主要植被类型为温带荒漠,因此C正确。

9.(2022·山东潍坊一模)阅读图文资料,完成下列要求。

不同水热和地形条件下土壤发育情况不同。研究人员在青海湖某支流上游(37°25′N,100°15′E)选取一处河谷开展实地测量研究。该支流以大气降水补给为主,流域内多年平均降水量为370.3 mm,主要集中在6~9月份,多年平均蒸发量为607.4 mm。研究人员在研究区内分别选取阳坡和阴坡各一处钻孔取样测量,图1示意不同坡向土壤有机碳含量垂直分布,图2示意两钻孔处土壤剖面。

图1

图2

(1)比较阴坡与阳坡有机碳含量垂直分布特点的异同。

(2)判断阴坡钻孔对应的土壤剖面,并说明判断理由。

答案 (1)相同:均随土层深度增加而减小。不同:阴坡比阳坡土壤有机碳含量高;阴坡随土层深度增加下降的幅度小于阳坡。

(2)乙土壤剖面。该地降水少,集中在夏季,且蒸发量大,阴坡气温低,蒸发量小,水分条件好,生物量大,水分下渗多,土壤剖面的腐殖质层和淋溶淀积层比阳坡厚。(或由图可知,阴坡土壤有机碳含量高,说明阴坡植被条件好,对应的土壤剖面枯枝落叶层和腐殖质层厚。)

[真题实战]

(2022·山东卷)图a示意黑龙江省一小型山间盆地景观。某研究小组在甲、乙、丙、丁四处布设采样点进行土壤调查,图b示意该小组绘制的四个采样点0~60 cm土壤剖面。据此完成1~2题。

1.该区域植被类型分异的主要影响因素是( )

A.热量 B.降水

C.地形 D.岩性

答案 C

解析 图示区域的海拔差异较小,热量条件差异较小,A错误;该地位于黑龙江省小型山间盆地,空间差异较小,降水的差异较小,B错误;该地地形起伏较大,导致水分的空间差异较大,植被分异明显,C正确;材料信息没有体现岩性的相关信息,D错误。

2.图b中②示意的土壤剖面位于( )

A.甲处 B.乙处

C.丙处 D.丁处

答案 C

解析 根据图示信息可知,②土壤剖面枯枝落叶层和腐殖质层较厚,缺失淋溶层,丙地为塔头薹草,该植被为湿生草甸植被,腐殖质层和枯枝落叶层较厚,湿生环境缺失淋溶层,符合②土壤分层,C正确;甲处、乙处、丁处都有淋溶层分布,不符合②土壤剖面图。

(2021·重庆卷)3月12日是我国法定的植树节。近年来,我国提倡开展多种形式的“义务植树,美丽中国”活动。下图示意我国局部地区树木“变绿”时间。据此完成3~4题。

3.导致甲地区与乙地区树木“变绿”时间不同的主导因素是( )

A.海拔高度 B.土层厚度

C.降水强度 D.昼夜温差

答案 A

解析 读图可知,甲地位于黄土高原,乙地位于华北平原,甲地区3月底前变绿,乙地区4月20日前变绿,导致甲地区与乙地区树木“变绿”时间不同的主要原因是甲地海拔较乙地高,气温较乙地低,树木“变绿”时间较乙地晚,A正确;树木“变绿”时间早晚主要取决于温度,与土层厚度、昼夜温差关系不大,B、D错误;甲乙两地同位于温带季风气候区,降水强度相差不大,C错误。

4.植树节前后,为满足乙地区广泛种植的要求,所选树种首先应能适应的环境是( )

A.高寒 B.干旱

C.湿热 D.湿冷

答案 B

解析 乙地区位于黄土高原,属于温带季风气候,降水集中在7、8月。植树节为每年3月12日,该日前后乙地区降水少,为满足乙地区广泛种植的要求,所选树种首先应能适应的环境应该是干旱,B正确;高寒是青藏高原地区的地理环境特征,A错误;乙地为温带季风气候区,每年3月12日前后,随着气温回升,乙地气温适中,C、D错误。

5.(2021·6月浙江卷)阅读材料,完成问题。

材料 下图为非洲部分区域略图。

图中甲、乙、丙三地土壤厚度逐渐增加,简析其成因。

答案 由甲至丙,降水量增加,气候更加湿润;植被生产力增加,生物化学风化作用增强。

解析 读图可知,甲、乙、丙三地随着纬度的降低,土壤厚度逐渐增加,主要原因是纬度越低,受到赤道低气压带影响越强,雨季更长,水分条件更优越,植物生产活动更活跃,气候湿润、炎热的地区,化学风化和生物风化作用普遍而强烈,岩石矿物被强烈分解,形成较厚的风化壳,增加了土壤厚度。

一、植被

1.植被与环境

(1)植被类型

(2)植被与环境的关系

①植物可以改造其生长环境条件;

②天然植被具有适应当地环境的特征。

2.森林、草原与荒漠

(1)森林

类型 分布地区 气候特征 森林特征

热带雨林 热带雨林气候区和热带季风气候区 终年高温、降雨丰沛 植物种类丰富,垂直结构复杂,多藤本、附生植物,常见茎花、板根等现象

常绿阔叶林 亚热带季风气候区和湿润气候区 夏季炎热多雨、冬季温和且无明显干季 森林常绿,乔木多革质叶片,花期多集中在春末夏初,垂直结构较简单

落叶阔叶林 温带季风气候区和温带海洋性气候区 夏季炎热或温暖,冬季寒冷,降水适宜 乔木叶片宽阔,春季发叶,秋冬季落叶

亚寒带针叶林 亚欧大陆和北美大陆的亚寒带地区 夏季短促、温和,冬季漫长、寒冷 针叶林以松、杉类植物为主,叶片为针状,以抗寒抗旱

(2)草原与荒漠

类型 分布 植被特征

草原 热带草原 热带雨林带的南北两侧 湿季草原葱绿;干季草类枯黄,有的散生着乔木或灌木

温带草原 温带地区的大陆内部 夏绿冬枯,植被高度比热带草原低

荒漠 热带或温带的气候干旱地区 以旱生的灌木为主,也有些非旱生的短生命植物

二、土壤

1.观察土壤

(1)组成:矿物质、有机质、水分和空气。

(2)分类(按土壤质地)

类型 砂土 壤土 黏土

粒径大小 大 中 小

通气透水性 强 良 差

保肥性能 弱 良 好

土壤质地 松散 适中 黏重

是否易耕作 易 最易 不易

(3)剖面构造

①森林土壤剖面

②耕作土壤剖面

2.土壤的主要形成因素

因素 作用

成土母质 是土壤发育的物质基础,决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地

生物 影响土壤发育的最基本、最活跃的因素,生物残体为土壤提供有机质,通过生物循环使营养元素在土壤表层富集

气候 岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关;气候的分布规律影响和控制了土壤的分布规律

地貌 对土壤发育的影响是多方面的

时间 土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显

人类活动 自然土壤在人类长期耕作和培育下,形成有利于农业生产的耕作土壤

3.土壤的功能和养护

(1)功能

①联系有机界和无机界的关键环节;

②为植物生长提供扎根立足的条件;

③具有重要的蓄水、保水功能。

(2)养护

①对于不适于种植农作物,或者种植农作物产量较低的土壤,进行改良或改造。

②优良的土壤,要注重种养结合,保持土壤持续提供高效肥力的能力。如采用休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥等。

关键素能一 植被与自然环境的关系

【真题研析】

[例1] (2022·辽宁卷)水分利用效率是指植物消耗单位质量的水所固定二氧化碳(或生成干物质)的量。一般表述为单位时间、单位面积内光合作用合成的有机物质总量与实际蒸散发量(蒸发量和植物蒸腾量)的比值。据此完成(1)~(2)题。

(1)自然状态下,下列选项中水分利用效率最低的是我国( )

A.7月的热带季雨林

B.12月的热带季雨林

C.7月的落叶阔叶林

D.12月的落叶阔叶林

(2)最可能提高祁连山区高寒草甸年均水分利用效率的是( )

A.生长季结束时间提前

B.月平均风速均减小

C.生长季降水比例降低

D.月平均温度均降低

答案 (1)D (2)B

解析 第(1)题,我国12月,温带落叶阔叶林的树叶已经掉落,光合作用几乎为零,但是树枝和树干还要少部分的蒸发,因此水分利用率最低,故D正确。第(2)题,生长季结束时间提前,光合作用时间缩短,导致合成的有机质总量减少,故A错误;生长季降水少,气温降低,都会造成光合作用变弱,C、D错误;月平均风速减小,会减少蒸发量和蒸腾量,从而使水分利用效率提高,故B正确。

【素能升华】

1.植被与气候的对应关系(北半球)

2.植被与自然环境的关系

(1)自然环境要素对植被的影响

要素 相互影响

气候 热量 热量充足地区,植物种类丰富、生长速度快、植被生物量多,反之则少

光照 影响喜光、喜阴植物的生长,喜光植物向阳一侧生长好

降水 不同地区的降水量决定森林、草原、荒漠等植被类型;同一地点的降水量影响树木生长和年轮宽度

地形 坡向 山地阳坡和阴坡植被不同,马尾松生长在阳坡,而冷杉生长在阴坡

海拔 海拔不同,水热组合不同,因此山地植被呈现垂直分异特征

山脉 受地形的阻挡,山脉两侧植被不同,如天山北坡有森林,南坡则没有森林分布

水分 影响植被的形态特征与覆盖率

土壤 土壤肥力、水分含量、特性等影响植被生长,如酸性土壤利于马尾松、茶树等生长

(2)植被对环境的指示作用

【对点精练】

(2022·北京朝阳一模)索科特拉岛石灰岩广布,岛上生长着独特的植物——龙血树,叶片为蜡质,生长缓慢,几百年才能长成一棵树。读图,完成第1题。

1.龙血树( )

A.树冠宽大,为争夺阳光

B.树干粗壮,利于储水

C.蜡质叶片,可减少蒸腾

D.板状根系,利于吸水

答案 C

解析 受寒流和东北信风影响,该岛屿气候炎热干旱,巨大密集的树冠使地面阴凉,减少蒸发,A错误;枝干粗壮利于收集水分并将其导流至根系,B错误;蜡质叶片有利于反射太阳光、减小蒸腾,保存水分,C正确;板状根系,主要起到支撑树干的作用,D错误。

2.(2022·北京东城一模)读材料,回答下列问题。

德拉肯斯山脉是非洲南部主要山脉之一,是大崖壁的组成部分。德拉肯斯山脉东侧陡峻,1 200~1 800米生长着茂密的亚热带山地常绿林,1 800米以上为高山草原;西侧平缓,多草原和灌丛。

在德拉肯斯山脉东侧与西侧中任选其一,分析地形对植被的影响。

答案 东侧:德拉肯斯山脉位于中低纬度的非洲大陆东岸,与海岸线平行;相对高度大,且位于东南信风的迎风坡,降水较丰富,因此植被类型较多,且有山地森林与草原植被。西侧:德拉肯斯山脉位于中低纬度的非洲大陆东岸,与海岸线平行;相对高度小,且位于东南信风的背风坡,降水较少,适合草原、灌丛生长,植被类型较少。

解析 本题可选择德拉肯斯山脉东侧与西侧其中之一。首先东侧,德拉肯斯山脉位于南回归线附近,处于中低纬度地区,大致呈南北走向,与非洲大陆东海岸海岸线基本平行;东侧地形高度基本在500米以下,与德拉肯斯山脉相对高度较大;此处位于东南信风带的迎风坡,受山脉阻挡影响降水较为丰富,因此植被类型较多;同时水热条件充足的地区拥有山地森林,水热条件较差的地区有草原分布,故有山地森林与草原植被。其次西侧,德拉肯斯山脉位于南回归线附近,处于中低纬度地区,大致呈南北走向,与非洲大陆东海岸海岸线基本平行;西侧整体地形位于2 000米左右,与德拉肯斯山脉高度较为接近,相对高度较小;此处位于东南信风带的背风坡,受山脉阻挡影响降水较少,植被类型较少;此地纬度低,降水较少,适合草原、灌丛生长,植被以草原、灌丛为主。

关键素能二 土壤的主要形成因素

【真题研析】

[例2] (2022·北京卷)下图为我国山东丘陵某地土地利用示意图。读图,完成下题。

图中四地,土壤表层有机质含量最高的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

答案 C

解析 甲处为林地,但树龄较短(小于2年),土壤表层有机物积累少,A错;乙临近河漫滩沉积物,有机质含量少,B错;丙处为菜地,生长周期短,有机物还田多,土壤有机物含量高,C对;丁为耕地,作物生长周期长,秸秆还田较少,土地有机质消耗较大,含量低,D错。

【素能升华】

1.自然环境各要素在土壤形成中的作用

2.影响土壤形成的主要因素

(1)成土母质与土壤

(2)生物与土壤

(3)气候与土壤

(4)地貌与土壤

(5)时间:决定土壤的发育进程。

(6)人类活动

【对点精练】

(2022·福建漳州三检)古人对各地土壤的差异深有认识,如明代的《广志绎》:“江南泥土,江北沙土,南土湿,北土燥。”清代的《皇朝经世文》:“江南水田冷,宜火粪(草木灰);江淮以北,宜苗粪(绿肥)。”据此完成3~5题。

3.“江南泥土,江北沙土,南土湿,北土燥”说明,与“南土”比,“北土”( )

A.透水性好、持水性好 B.透水性差、持水性差

C.透水性差、持水性好 D.透水性好、持水性差

答案 D

解析 江南泥土,较为潮湿,江北沙土,较为干燥,江南泥土由于含水量高,空气含量较少,其透气透水性差,持水性较好;江北沙土则完全相反,沙土透气透水性较好,但由于空隙较大,持水性差,故选D。

4.造成“江南泥土,江北沙土”差异的最主要因素是( )

A.气候 B.地貌

C.岩石 D.水文

答案 A

解析 我国北方地区降水相对较少,耕地类型是旱地,土壤含水量较低,表现为沙土,南方降水丰沛,以水田为主,土壤含水量较高,因此有“江南泥土,江北沙土”之说,故造成“江南泥土,江北沙土”差异的最主要因素是气候,A正确;地貌、岩石、水文的差异不是其主要原因。

5.“江南水田冷,宜火粪;江淮以北,宜苗粪”,从现代科学角度解释正确的是( )

A.施放草木灰可以提高土壤的温度

B.施放草木灰可以增加土壤有机质

C.种植绿肥使营养元素在地表富集

D.种植绿肥降低成土母质风化速度

答案 C

解析 从农业生产的角度讲,南方水田中,施放草木灰对提高土壤的温度作用不大,草木灰不含有机质,其主要作用是增加土壤微量元素,促进土壤酸碱平衡,A、B错误;种植绿肥可以增加有机质,使营养元素在地表富集,以达到改良土壤、增加土壤肥力的效果,C正确;成土母质和土壤有本质区别,种植绿肥,可能会加快成土母质的风化速度,D错误。

[模拟应考]

(2022·海南省三诊)土壤有机碳是通过微生物作用形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是衡量土壤肥力的重要指标之一。潮间带湿地位于高潮位与低潮位之间,是红树林的重要分布地区(如下图所示)。据此完成1~2题。

1.红树林对于海岸线的作用主要是( )

A.减轻盐碱化程度 B.减缓海水流速

C.保护生物多样性 D.减弱沿海风力

答案 B

解析 据材料可知,红树林对于海岸线的作用是红树林作为海岸带重要的防风林,成为抵御风浪对海岸冲击和沿海滩涂侵蚀的一道天然屏障,能减缓海水流速,促淤保滩,防风解浪,巩固堤岸,防止海岸线向后退缩,B正确;减轻盐碱化程度、保护生物多样性、减弱沿海风力都是红树林对海岸带的生态功能,不是对于海岸线的作用。

2.有机碳被固定于土壤中最为明显的地点是( )

A.①地 B.②地

C.③地 D.④地

答案 C

解析 据材料可知,潮间带湿地是红树林的重要分布地区,生物分布最多,因此土壤有机碳被固定于土壤中最多,图中只有③地位于高潮位和低潮位之间的潮间带地区,有机碳被固定于土壤中最为明显;①地和②地位于低潮位线下,位于水下带,不是潮间带地区,④地位于高潮位线上,也不是潮间带地区,因此红树林分布少,土壤有机碳被固定于土壤中的较少。故选C。

(2022·温州二模)下图为欧洲局部地区自然植被分布图。据此完成3~4题。

3.自然植被类型对应正确的是( )

A.①亚寒带针叶林 B.②亚热带常绿硬叶林

C.③寒带苔原 D.④温带荒漠

答案 D

解析 由图可知,①地位于欧洲西部,属温带海洋性气候,对应的植被为温带落叶阔叶林,A错误。②位于乌克兰,属温带大陆性气候,对应的植被为温带草原植被,B错误。③地位于60°N以北的俄罗斯地区,属亚寒带针叶林气候,对应的植被为亚寒带针叶林,C错误。④位于里海低地,地处中亚,属温带大陆性气候,由于降水少,形成了温带荒漠景观,D正确。

4.受植被和气候影响,图中土壤最肥沃的区域是( )

A.① B.②

C.③ D.④

答案 B

解析 有机质的含量:草原植被>森林植被>荒漠植被。①地和③地均为森林植被,由于森林生长需要大量的有机质,导致土壤中的有机质生成后很快就转移到植物体内,故土壤中的有机质较少,肥力较低,排除A、C选项。②地以草原为主,由于纬度较高气温较低,每年草类植被枯黄日积月累形成大量的腐殖质,导致土壤有机质含量较高,B正确。④地区为荒漠植被,植被稀少,形成的有机质少,D错误。

(2022·邯郸一模)下图为澳大利亚土壤分布图。据此完成5~6题。

5.澳大利亚土壤类型的分布形态大体上是( )

A.呈带状分布 B.呈闭环状分布

C.呈点状分布 D.呈半环状分布

答案 D

解析 澳大利亚大陆地处热带和亚热带。降水从北、东、南三面向内陆作半环状递减,植物带也相应呈半环状分布,由沿海的森林带向内陆逐渐过渡为草原、荒漠。受气候、植被等因素的影响,图中澳大利亚土壤分布总体也呈半环形,外缘是湿润区的淋溶土壤、老成土、山地土壤,中间是半湿润区的变性土、新成土和始成土,位于中西部的内圈则以干旱土为主,故D项正确,A、B、C错。

6.与变性土相比,老成土( )

A.蓄水性差 B.颜色较黑

C.透气性好 D.有机质含量低

答案 D

解析 图中变性土主要分布于澳大利亚大分水岭以西,发育于有明显干湿季节交替的热带草原气候区;老成土主要分布于澳大利亚东北部,是在热带高温多雨气候条件下形成的一种土壤。与变性土相比,老成土分布区气候湿热,有利于土壤中微生物的分解活动,因而土壤中有机质大量被分解为矿物质,保留于土壤中的有机质则较少,D正确;澳大利亚东北部,气候湿热,植被覆盖率高,土壤蓄水性较好,A错;由于老成土分布区气候湿热,土壤氧化程度高,土壤中含较多的氧化铁、氧化铝等较为稳定的矿物,使土体呈红色,B错;图中老成土分布区,气候湿热,风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,呈酸性至强酸性,质地黏重,黏粒含量高,透气性差,C错。

(2022·海南省一模)沙拐枣(下图)分布于中国内蒙古中部西部、甘肃西部及新疆东部,其生于流动沙丘、半流动沙丘或石质地,叶片呈线形,枝条茂密,根系发达,是典型的沙生植物。据此完成7~8题。

7.沙拐枣分布地区的自然环境特征是( )

A.光照强烈,土壤肥沃 B.气候干旱,蒸发旺盛

C.气温较低,降水丰富 D.水源充足,土层深厚

答案 B

解析 根据材料可知,沙拐枣多分布于流动沙丘、半流动沙丘或石质地,其叶片呈线形,叶片较小,可减少叶片中的水分流失,同时根系发达,有利于吸收土壤中的水分,由此可说明其分布地区气候干旱,降水少,蒸发旺盛,B正确。流动沙丘、半流动沙丘或石质地,土壤不肥沃,不深厚,A、D错误。气候干旱,降水较少,C错误。

8.沙拐枣分布区域的主要植被类型是( )

A.温带草原 B.热带荒漠

C.温带荒漠 D.热带草原

答案 C

解析 根据材料可知,沙拐枣分布于中国内蒙古中部西部、甘肃西部及新疆东部,该区域以温带大陆性气候为主,温带大陆性气候的主要植被类型包括温带草原与温带荒漠,但根据沙拐枣的生长习性可知,该区域气候更为干旱,对应的主要植被类型为温带荒漠,因此C正确。

9.(2022·山东潍坊一模)阅读图文资料,完成下列要求。

不同水热和地形条件下土壤发育情况不同。研究人员在青海湖某支流上游(37°25′N,100°15′E)选取一处河谷开展实地测量研究。该支流以大气降水补给为主,流域内多年平均降水量为370.3 mm,主要集中在6~9月份,多年平均蒸发量为607.4 mm。研究人员在研究区内分别选取阳坡和阴坡各一处钻孔取样测量,图1示意不同坡向土壤有机碳含量垂直分布,图2示意两钻孔处土壤剖面。

图1

图2

(1)比较阴坡与阳坡有机碳含量垂直分布特点的异同。

(2)判断阴坡钻孔对应的土壤剖面,并说明判断理由。

答案 (1)相同:均随土层深度增加而减小。不同:阴坡比阳坡土壤有机碳含量高;阴坡随土层深度增加下降的幅度小于阳坡。

(2)乙土壤剖面。该地降水少,集中在夏季,且蒸发量大,阴坡气温低,蒸发量小,水分条件好,生物量大,水分下渗多,土壤剖面的腐殖质层和淋溶淀积层比阳坡厚。(或由图可知,阴坡土壤有机碳含量高,说明阴坡植被条件好,对应的土壤剖面枯枝落叶层和腐殖质层厚。)

[真题实战]

(2022·山东卷)图a示意黑龙江省一小型山间盆地景观。某研究小组在甲、乙、丙、丁四处布设采样点进行土壤调查,图b示意该小组绘制的四个采样点0~60 cm土壤剖面。据此完成1~2题。

1.该区域植被类型分异的主要影响因素是( )

A.热量 B.降水

C.地形 D.岩性

答案 C

解析 图示区域的海拔差异较小,热量条件差异较小,A错误;该地位于黑龙江省小型山间盆地,空间差异较小,降水的差异较小,B错误;该地地形起伏较大,导致水分的空间差异较大,植被分异明显,C正确;材料信息没有体现岩性的相关信息,D错误。

2.图b中②示意的土壤剖面位于( )

A.甲处 B.乙处

C.丙处 D.丁处

答案 C

解析 根据图示信息可知,②土壤剖面枯枝落叶层和腐殖质层较厚,缺失淋溶层,丙地为塔头薹草,该植被为湿生草甸植被,腐殖质层和枯枝落叶层较厚,湿生环境缺失淋溶层,符合②土壤分层,C正确;甲处、乙处、丁处都有淋溶层分布,不符合②土壤剖面图。

(2021·重庆卷)3月12日是我国法定的植树节。近年来,我国提倡开展多种形式的“义务植树,美丽中国”活动。下图示意我国局部地区树木“变绿”时间。据此完成3~4题。

3.导致甲地区与乙地区树木“变绿”时间不同的主导因素是( )

A.海拔高度 B.土层厚度

C.降水强度 D.昼夜温差

答案 A

解析 读图可知,甲地位于黄土高原,乙地位于华北平原,甲地区3月底前变绿,乙地区4月20日前变绿,导致甲地区与乙地区树木“变绿”时间不同的主要原因是甲地海拔较乙地高,气温较乙地低,树木“变绿”时间较乙地晚,A正确;树木“变绿”时间早晚主要取决于温度,与土层厚度、昼夜温差关系不大,B、D错误;甲乙两地同位于温带季风气候区,降水强度相差不大,C错误。

4.植树节前后,为满足乙地区广泛种植的要求,所选树种首先应能适应的环境是( )

A.高寒 B.干旱

C.湿热 D.湿冷

答案 B

解析 乙地区位于黄土高原,属于温带季风气候,降水集中在7、8月。植树节为每年3月12日,该日前后乙地区降水少,为满足乙地区广泛种植的要求,所选树种首先应能适应的环境应该是干旱,B正确;高寒是青藏高原地区的地理环境特征,A错误;乙地为温带季风气候区,每年3月12日前后,随着气温回升,乙地气温适中,C、D错误。

5.(2021·6月浙江卷)阅读材料,完成问题。

材料 下图为非洲部分区域略图。

图中甲、乙、丙三地土壤厚度逐渐增加,简析其成因。

答案 由甲至丙,降水量增加,气候更加湿润;植被生产力增加,生物化学风化作用增强。

解析 读图可知,甲、乙、丙三地随着纬度的降低,土壤厚度逐渐增加,主要原因是纬度越低,受到赤道低气压带影响越强,雨季更长,水分条件更优越,植物生产活动更活跃,气候湿润、炎热的地区,化学风化和生物风化作用普遍而强烈,岩石矿物被强烈分解,形成较厚的风化壳,增加了土壤厚度。

同课章节目录