2024届高考地理一轮复习 第47讲 保障国家安全的资源、环境战略与行动(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高考地理一轮复习 第47讲 保障国家安全的资源、环境战略与行动(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-21 21:06:51 | ||

图片预览

文档简介

第47讲 保障国家安全的资源、环境战略与行动

一、走向生态文明

1.从工业文明向生态文明转变

(1)不同时代的人地关系演变

阶段 人与环境的关系

采集渔猎时代 人类对环境既崇拜又依赖

农业社会时期 人类与环境的对抗性增强,环境遭到破坏

工业社会时期 人与自然的矛盾越来越尖锐,资源环境问题对人类构成威胁

现代 人与自然是生命共同体,人与自然和谐共生

(2)生态文明:人类既要开发利用自然,也要遵循自然规律,协调人口、资源、环境与发展的关系,实现人与自然和谐共生。

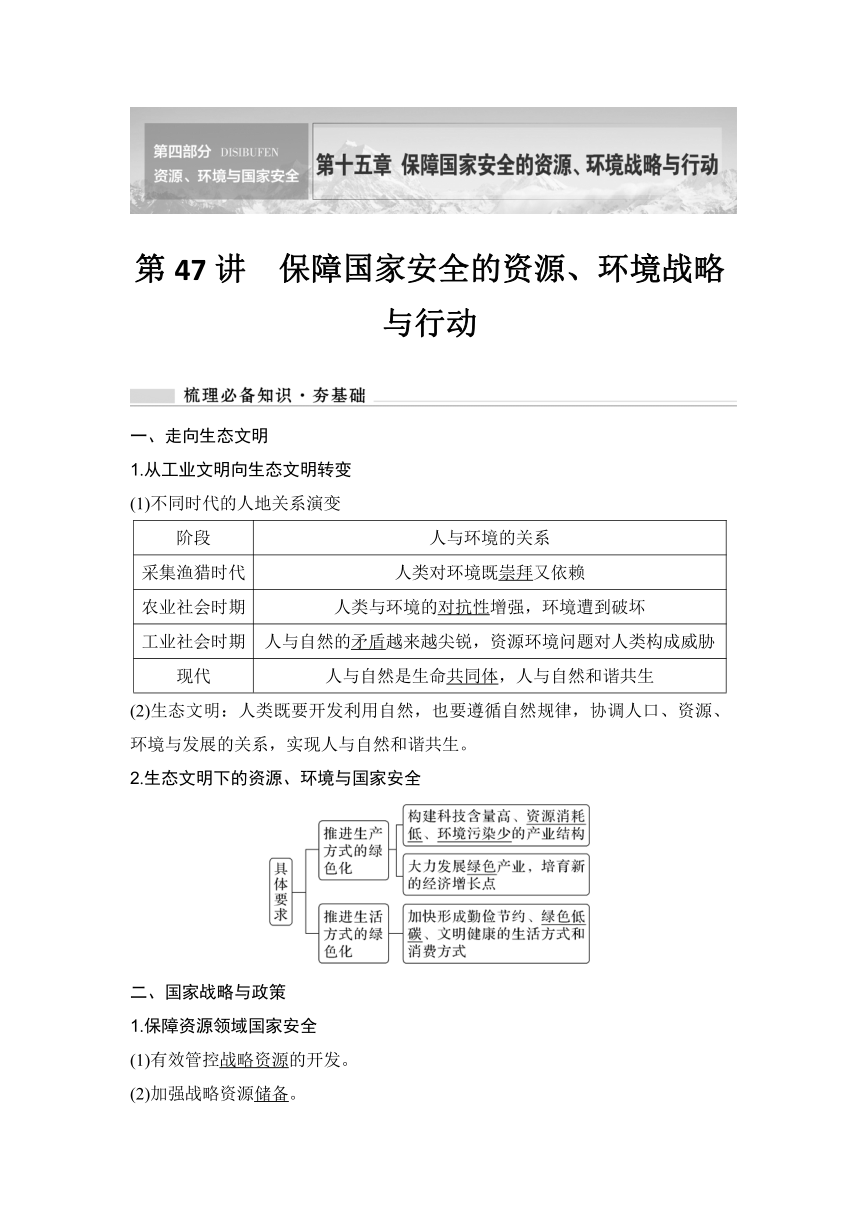

2.生态文明下的资源、环境与国家安全

二、国家战略与政策

1.保障资源领域国家安全

(1)有效管控战略资源的开发。

(2)加强战略资源储备。

(3)完善资源运输战略通道建设和安全保护措施。

2.保障环境领域国家安全

(1)划定生态保护红线。

(2)强化环境风险的预警和防控。

(3)妥善处置突发环境事件。

3.推动公众参与

(1)推动公众履行相关法律义务。

(2)培养公众的环境意识。

(3)推动公众参与资源、环境事务的社会监督。

三、国际合作

1.国际合作的必要性和途径

(1)必要性

①有些资源、环境问题具有全球性,单靠一个国家无法解决,需要全球共同行动。

②有些资源、环境问题具有跨国、跨地区的影响,需要开展双边或多边的区域合作。

③在全球化时代,任何一个国家,都不能以邻为壑,不能以牺牲他国的安全为代价。

(2)主要途径:资金援助;签署公约及履约;签署多边、双边合作协议;人员交流和能力建设;技术援助和科技合作。

2.中国在行动

(1)我国批准了一系列环境公约和议定书,履行国际环境公约成效显著。

(2)我国与世界许多国家开展了资源、环境领域的国际合作。

(3)近年来,我国提出的建设生态文明、推进绿色发展等一系列新发展理念。

关键素能 保障国家安全的资源、环境战略与行动

【真题研析】

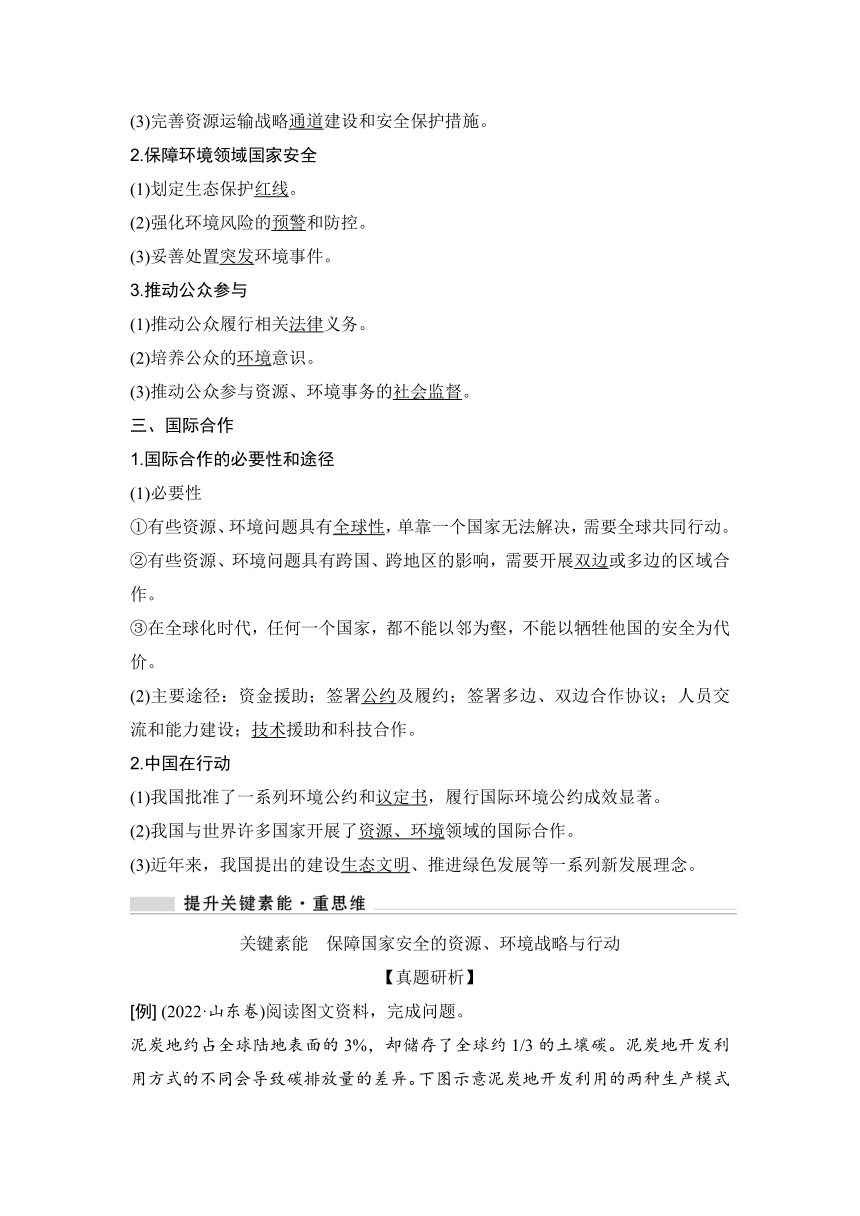

[例] (2022·山东卷)阅读图文资料,完成问题。

泥炭地约占全球陆地表面的3%,却储存了全球约1/3的土壤碳。泥炭地开发利用方式的不同会导致碳排放量的差异。下图示意泥炭地开发利用的两种生产模式(a和b)。

(假定:a模式产出的“畜产品”恰好可满足该模式需求;b模式中的“畜产品”与a模式中的等量,但从非泥炭地牧场中获取。)

我国三江平原某湿地保护区周边的大面积耕地曾经是泥炭沼泽,目前以种植粮食作物为主。结合图文资料,论述该地区在退耕还湿的过程中,借鉴香蒲生产模式可能对国家安全产生的影响。(要求:角度全面,逻辑清晰,表述准确。)

答案 碳减排与环境安全:有利于碳减排,碳存储增汇;调节气候,应对气候变化,维护环境安全。湿地与生态安全:湿地具有保护生物多样性,降解污染物的功能,可以控制污染,改善水质,维护生态安全。湿地与水资源安全:湿地有利于抵御洪水,调节径流、蓄洪防旱、涵养水源,维护水资源安全。耕地与粮食安全:耕地面积与粮食产量减少,对国家粮食安全有一定不利影响。

解析 香蒲生产模式对国家安全的影响可从碳排放与环境安全、湿地与生态安全、湿地与水资源安全、耕地与粮食安全等角度,从有利和不利两方面分析。

【素能升华】

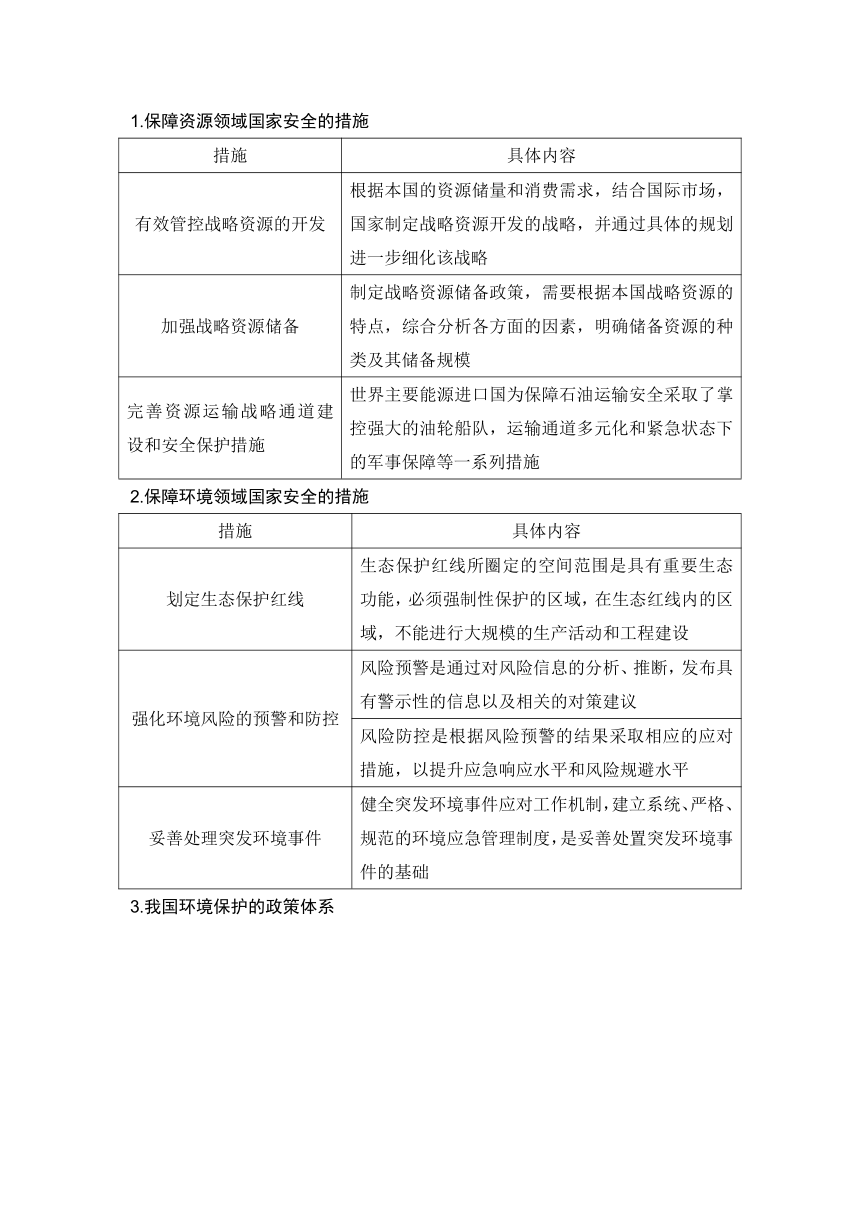

1.保障资源领域国家安全的措施

措施 具体内容

有效管控战略资源的开发 根据本国的资源储量和消费需求,结合国际市场,国家制定战略资源开发的战略,并通过具体的规划进一步细化该战略

加强战略资源储备 制定战略资源储备政策,需要根据本国战略资源的特点,综合分析各方面的因素,明确储备资源的种类及其储备规模

完善资源运输战略通道建设和安全保护措施 世界主要能源进口国为保障石油运输安全采取了掌控强大的油轮船队,运输通道多元化和紧急状态下的军事保障等一系列措施

2.保障环境领域国家安全的措施

措施 具体内容

划定生态保护红线 生态保护红线所圈定的空间范围是具有重要生态功能,必须强制性保护的区域,在生态红线内的区域,不能进行大规模的生产活动和工程建设

强化环境风险的预警和防控 风险预警是通过对风险信息的分析、推断,发布具有警示性的信息以及相关的对策建议

风险防控是根据风险预警的结果采取相应的应对措施,以提升应急响应水平和风险规避水平

妥善处理突发环境事件 健全突发环境事件应对工作机制,建立系统、严格、规范的环境应急管理制度,是妥善处置突发环境事件的基础

3.我国环境保护的政策体系

4.公众参与的主要形式与意义

(1)主要方式

第一层面是公众参与环境宣传教育,形成有利于环境保护的良好社会风气。

第二层面上升到公众自身的环境友善行为。积极参加环境建设;坚持做好本职工作中的环境保护;改变消费观念,做绿色消费者。

第三层面是鼓励公众发挥民主监督作用。保证环境保护法律、法规、政策的贯彻落实,特别是参与那些可能影响到他们生活和工作的社区决策以及对决策执行的监督。

(2)主要意义:公众参与是实施可持续发展取得成功的关键;环境保护法的制定和完善,与公众参与有十分密切的联系;公众参与使环境保护决策更加科学。

【对点精练】

生态保护红线是指在自然生态服务功能、环境质量安全、自然资源利用等方面,实行严格保护的空间边界和管理限值,以维护国家和区域生态安全及经济社会可持续发展。下图为江苏省生态保护红线分布图。据此完成1~2题。

1.有关江苏省生态保护红线分布特点,叙述错误的是( )

A.陆上水域面积小于海上水域面积

B.山地丘陵区面积大于平原面积

C.盐城等地滩涂面积占比较高

D.林地主要集中在江苏南部地区

答案 B

解析 读江苏省生态保护红线分布图,陆上水域生态保护红线分布区主要是湖泊和河流,东部黄海海上水域生态保护红线分布区有多处且总面积大于陆上水域,A不符合题意;江苏省地形多为200米以下的平原地区,只有西南部和西北部极少数地区为海拔200米以上的低山丘陵地区,太湖、洪泽湖等都位于平原地区,生态保护红线区山地丘陵区面积小于平原面积,故B符合题意;图中沿海地区生态保护红线分布面积大,盐城(盐城临海且海岸线长、滩涂广布)等临海地区滩涂面积大、占比较高,故C不符合题意;江苏东部、中部以平原为主,山地集中分布在南部、西北部,其中南部更多,因此林地主要分布在南部,故D不符合题意。

2.苏南地区保障生态保护红线的措施是( )

A.确保人口、经济布局与资源环境承载力相适应

B.促进土地资源的开发利用,实现可持续经济产出能力

C.涉及的生态系统各部门各自采取分块式管理方式

D.通过GIS加强对生态红线动态监管和监测

答案 A

解析 合理控制人口和经济发展规模,确保人口、经济布局与资源环境承载力相适应,有利于保护生态,A对;应合理开发利用土地,一味追求经济发展,过度使用土地会加剧生态恶化,B错;图中林地、湖泊、海洋等生态系统相互关联,如森林破坏会导致湖泊萎缩、湖泊生态破坏,治理生态问题时各部门应加强合作、齐抓共管,C错;利用现代信息技术对生态红线动态监管和监测,有利于减少生态破坏行为,涉及的现代信息技术有遥感(RS)和地理信息系统(GIS),故D错。

3.(2022·北京海淀区二模)阅读资料,回答下列问题。

生态补偿机制是基于“谁受益、谁补偿,谁保护、谁受偿”的原则建立的环境经济政策。北京市建立生态补偿机制,促进生态涵养区的发展。门头沟区是首都生态涵养区的重要组成部分。

例如:受益于生态补偿机制,北京市门头沟区梁家庄关闭煤矿,发展高端民宿、精致餐饮、种植采摘等产业,建设美丽乡村。

简述实施生态补偿机制对门头沟区域发展的积极影响。

答案 获得北京市区对门头沟发展的资金支持;促进产业结构调整和升级;有利于污染治理,改善环境质量;促进基础设施建设,增加就业机会,提高居民收入等。

解析 生态补偿机制是基于“谁受益、谁补偿,谁保护、谁受偿”的原则建立的环境经济政策,受益于生态补偿机制,门头沟地区获得了北京市区的发展资金支持,发展高端民宿、精致餐饮、种植釆摘等产业,促进了产业结构调整和升级;梁家庄关闭煤矿,有利于污染治理,改善环境质量,建设美丽乡村;基础设施建设和产业结构调整增加了就业机会,使居民收入不断提高。

[模拟应考]

(2022·江苏东台期末)当前,我国正在建立“三区三线,多规合一”的“1十X”国土空间规划体系,“1”就是国土空间规划,是其他“X”专项规划遵循的基本原则。空间规划是指在资源环境可承载的范围内,以生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界作为三条底线,保护生态用地和基本农田,促进城镇建设用地集约高效。下图示意“三生空间”优化布局与生态水利发展关系。据此完成1~2题。

1.水资源的规划原则可以( )

A.加剧“三生空间”相互竞争

B.降低水资源利用红线要求

C.降低生态用水的利用效率

D.提高区域自然环境服务功能

答案 D

解析 空间规划是指在资源环境可承载的范围内,以生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界作为三条底线,保护生态用地和基本农田,促进城镇建设用地集约高效,由此说明空间规划的目的是为了更好地合理利用资源,促进人地协调。图中水资源的规划原则反映出的是“三生空间”对水资源的合理分配与利用,没有加剧“三生空间”相互竞争,A错误;规划原则结合图中水资源利用红线可看出,应该是提高水资源利用红线要求,B错误;材料中的做法都体现提高生态用水的利用效率,C错误;水资源的规划原则可以实现人地协调,提高区域自然环境服务功能,D正确。

2.国土空间优化的目标是( )

A.加大生态空间开发力度,拓展生活空间用地规模

B.坚守三条空间红线,优化三类用地空间布局

C.设立特定生态空间,降低国土集约利用强度

D.保护空间过渡边界,提高三类空间的独立性

答案 B

解析 从材料中反映的信息来看,国土空间优化的目标是提高资源利用效率,处理好人地关系,促进人地协调。图中对生态空间的要求是保护,而不是加大生态空间开发力度,A错误;坚守三条空间红线,优化三类用地空间布局与谋求人地协调是一致的,B正确;材料中优化目标说明生产空间要集约高效,故降低国土集约利用强度是错的,C错误;三类空间应该是一个有机整体,提高三类空间的独立性是错的,D错误。

稀土是镧、铈、钪等17种元素的总称,是现代工业中不可或缺的重要原料。下图为2019年全球稀土资源储量、产量占比图。据此完成3~4题。

3.关于稀土资源的叙述正确的是( )

A.自古以来都是重要的自然资源

B.属于可再生资源

C.分布不均,集中在发展中国家

D.中国产量大于储量

答案 C

解析 由材料可知,稀土资源是现代工业中的重要自然资源,工业化之前还没有开发利用,A错误;属于非可再生的金属资源,不是可再生资源,B错误;由2019年全球稀土资源储量、产量占比图可知,分布不均,在中国、越南、巴西、印度等发展中国家集中分布,C正确;中国储量大,产量占世界总产量的比重大,但中国产量没有大于储量,D错误。

4.为保障资源领域国家安全,我国应( )

A.全面禁止稀土资源的开采

B.有效管控稀土资源的开发

C.坚持出口优先和提高产量

D.扩大开采规模以提高价格

答案 B

解析 为保障资源领域国家安全,我国应有效管控稀土资源的开发,B正确;全面禁止稀土资源的开采不现实,A错误;坚持出口优先和提高产量不利于资源保护,可能会加速出现资源枯竭,C错误;扩大开采规模不能实现价格的上涨,供应增加,价格反而会下跌,且可能会造成资源枯竭,D错误。

重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染。因人类活动导致的环境中重金属含量增加,超出正常范围,直接危害人体健康,并导致环境质量恶化。据此完成5~6题。

5.引起重金属污染的主要人为原因有( )

①采矿、废气排放 ②污水灌溉 ③重金属的自然释放 ④使用重金属超标制品

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 B

解析 重金属污染主要由采矿和废气排放、污水灌溉及使用重金属超标制品等人为原因所致,①②④正确;重金属自然释放属自然原因,③错误,故选B。

6.从区域可持续发展的角度分析,我国防治重金属污染的主要措施有( )

①全面关闭重金属污染企业 ②健全法律法规体系,完善政策措施 ③抓好重点防控地区、重点防控行业和重点防控企业 ④建立有效的重金属污染和潜在生态危害评价指数体系

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 D

解析 全面关闭重金属污染企业不符合实际,①错误;健全法律法规体系,完善政策措施,有利于重金属污染防控,②正确;抓好重点防控地区,重点防控行业和重点防控企业,有利于从源头控制污染,③正确;建立有效的重金属污染和潜在生态危害评价指数体系,有利于及时预警和控制污染,④正确,故选D。

7.阅读图文资料,回答下列问题。

材料一 草地出现退化时,植被覆盖度降低。下图示意蒙古高原部分地区年降水量分布及采样点植被覆盖度,甲线附近区域多年来推行禁牧、休牧和划区轮牧等草地管理举措,乙线附近区域施行自由放牧。

材料二 2021年3月15日起,一股主要源自蒙古国的沙尘,随气流南下,逐渐笼罩中国北方多个省市。一度让西北、华北等地空气质量指数爆表。

从生态环境治理的角度,说明中蒙两国合作的意义。

答案 有利于两国加强对土地荒漠化的治理,减少扬沙、沙尘暴等气象灾害的发生;有利于改善牧草质量,提高生物多样性。

解析 根据材料一可知,中国推行禁牧、休牧和划区轮牧等草地管理举措,蒙古施行自由放牧,通过中蒙两国合作,减少对草地的破坏,加强了对土地荒漠化的治理;根据材料二可知,蒙古给中国的沙尘暴提供沙源,通过中蒙合作,可以减少沙源,减少扬沙和沙尘暴等天气发生的频率;通过中蒙合作,可以加强对草地的管理,有计划的放牧,改善了牧草地质量,提高了植被覆盖率,使得生物种类增加。

[真题实战]

1.(2022·辽宁卷)阅读材料,完成下列要求。

中深层地下水的开采超过其恢复和更新能力,会造成中深层地下水补给区的水位低于浅层地下水的水位,改变地下水的补给与排泄方式。

说出为保持地下水可持续利用应采取的措施。

答案 落实严格的水资源管理制度,保护地下水资源;推进地下水采补平衡的措施;强化取水许可和用水定额管理,进一步提升水资源利用效率;大力实施节水行动,有序推进节水型城市建设,发展节水农业;有序实施地下水取水井关闭工作;完善污水处理排放体系,防止地下水污染。

解析 从管理、宣传、节水行动、治理水污染等方面做答。

2.(2022·湖南卷)华北地区某河流水体溶解氮浓度较高,主要来源于农业生产中氮肥的过量施用。某规划设计院在该河下游建设人工强化湿地,通过泵站将河水引入湿地,净化后流入水库。下图示意人工强化湿地各种水生植物、拦水坝等的布局。

(1)该湿地进水口溶解氮浓度非汛期显著高于汛期,说明其原因。

(2)据图指出该湿地净化溶解氮所采取的具体措施。

答案 (1)汛期农田退水带来的溶解氮相对较少;河流径流量大,溶解氮被稀释。(或非汛期农田退水带来的溶解氮相对较多;河流径流量小,溶解氮浓度高)。

(2)选择多种具有净化溶解氮功能的水生植物;采用分区交替混合种植的方式,增强脱氮效能;通过拦水坝,延长水流停留时间。

解析 第(1)题,一般农田在非汛期培肥,因此汛期农田退水带来的溶解氮相对较少(或非汛期农田退水带来的溶解氮相对较多),使得该湿地进水口溶解氯浓度非汛期显著高于汛期;汛期雨水量大,河流径流量大,农田退水带来的溶解氮更多地被河水稀释(或非汛期河流径流量小,河水对溶解氮稀释程度较低),使得进水口溶解氯浓度非汛期显著高于汛期。第(2)题,图中显示,人工强化湿地中有多种具有净化溶解氮功能的水生植物,起到净化溶解氮的作用;人工强化湿地中,同一种水生植物分散到多区种植,水生植物采用分区交替混合种植的方式,从而增强脱氮效能;图中设置了拦水坝、面积较大的湿地、弯曲的水道等,起到延长水流停留时间,起到充分净化的作用。

一、走向生态文明

1.从工业文明向生态文明转变

(1)不同时代的人地关系演变

阶段 人与环境的关系

采集渔猎时代 人类对环境既崇拜又依赖

农业社会时期 人类与环境的对抗性增强,环境遭到破坏

工业社会时期 人与自然的矛盾越来越尖锐,资源环境问题对人类构成威胁

现代 人与自然是生命共同体,人与自然和谐共生

(2)生态文明:人类既要开发利用自然,也要遵循自然规律,协调人口、资源、环境与发展的关系,实现人与自然和谐共生。

2.生态文明下的资源、环境与国家安全

二、国家战略与政策

1.保障资源领域国家安全

(1)有效管控战略资源的开发。

(2)加强战略资源储备。

(3)完善资源运输战略通道建设和安全保护措施。

2.保障环境领域国家安全

(1)划定生态保护红线。

(2)强化环境风险的预警和防控。

(3)妥善处置突发环境事件。

3.推动公众参与

(1)推动公众履行相关法律义务。

(2)培养公众的环境意识。

(3)推动公众参与资源、环境事务的社会监督。

三、国际合作

1.国际合作的必要性和途径

(1)必要性

①有些资源、环境问题具有全球性,单靠一个国家无法解决,需要全球共同行动。

②有些资源、环境问题具有跨国、跨地区的影响,需要开展双边或多边的区域合作。

③在全球化时代,任何一个国家,都不能以邻为壑,不能以牺牲他国的安全为代价。

(2)主要途径:资金援助;签署公约及履约;签署多边、双边合作协议;人员交流和能力建设;技术援助和科技合作。

2.中国在行动

(1)我国批准了一系列环境公约和议定书,履行国际环境公约成效显著。

(2)我国与世界许多国家开展了资源、环境领域的国际合作。

(3)近年来,我国提出的建设生态文明、推进绿色发展等一系列新发展理念。

关键素能 保障国家安全的资源、环境战略与行动

【真题研析】

[例] (2022·山东卷)阅读图文资料,完成问题。

泥炭地约占全球陆地表面的3%,却储存了全球约1/3的土壤碳。泥炭地开发利用方式的不同会导致碳排放量的差异。下图示意泥炭地开发利用的两种生产模式(a和b)。

(假定:a模式产出的“畜产品”恰好可满足该模式需求;b模式中的“畜产品”与a模式中的等量,但从非泥炭地牧场中获取。)

我国三江平原某湿地保护区周边的大面积耕地曾经是泥炭沼泽,目前以种植粮食作物为主。结合图文资料,论述该地区在退耕还湿的过程中,借鉴香蒲生产模式可能对国家安全产生的影响。(要求:角度全面,逻辑清晰,表述准确。)

答案 碳减排与环境安全:有利于碳减排,碳存储增汇;调节气候,应对气候变化,维护环境安全。湿地与生态安全:湿地具有保护生物多样性,降解污染物的功能,可以控制污染,改善水质,维护生态安全。湿地与水资源安全:湿地有利于抵御洪水,调节径流、蓄洪防旱、涵养水源,维护水资源安全。耕地与粮食安全:耕地面积与粮食产量减少,对国家粮食安全有一定不利影响。

解析 香蒲生产模式对国家安全的影响可从碳排放与环境安全、湿地与生态安全、湿地与水资源安全、耕地与粮食安全等角度,从有利和不利两方面分析。

【素能升华】

1.保障资源领域国家安全的措施

措施 具体内容

有效管控战略资源的开发 根据本国的资源储量和消费需求,结合国际市场,国家制定战略资源开发的战略,并通过具体的规划进一步细化该战略

加强战略资源储备 制定战略资源储备政策,需要根据本国战略资源的特点,综合分析各方面的因素,明确储备资源的种类及其储备规模

完善资源运输战略通道建设和安全保护措施 世界主要能源进口国为保障石油运输安全采取了掌控强大的油轮船队,运输通道多元化和紧急状态下的军事保障等一系列措施

2.保障环境领域国家安全的措施

措施 具体内容

划定生态保护红线 生态保护红线所圈定的空间范围是具有重要生态功能,必须强制性保护的区域,在生态红线内的区域,不能进行大规模的生产活动和工程建设

强化环境风险的预警和防控 风险预警是通过对风险信息的分析、推断,发布具有警示性的信息以及相关的对策建议

风险防控是根据风险预警的结果采取相应的应对措施,以提升应急响应水平和风险规避水平

妥善处理突发环境事件 健全突发环境事件应对工作机制,建立系统、严格、规范的环境应急管理制度,是妥善处置突发环境事件的基础

3.我国环境保护的政策体系

4.公众参与的主要形式与意义

(1)主要方式

第一层面是公众参与环境宣传教育,形成有利于环境保护的良好社会风气。

第二层面上升到公众自身的环境友善行为。积极参加环境建设;坚持做好本职工作中的环境保护;改变消费观念,做绿色消费者。

第三层面是鼓励公众发挥民主监督作用。保证环境保护法律、法规、政策的贯彻落实,特别是参与那些可能影响到他们生活和工作的社区决策以及对决策执行的监督。

(2)主要意义:公众参与是实施可持续发展取得成功的关键;环境保护法的制定和完善,与公众参与有十分密切的联系;公众参与使环境保护决策更加科学。

【对点精练】

生态保护红线是指在自然生态服务功能、环境质量安全、自然资源利用等方面,实行严格保护的空间边界和管理限值,以维护国家和区域生态安全及经济社会可持续发展。下图为江苏省生态保护红线分布图。据此完成1~2题。

1.有关江苏省生态保护红线分布特点,叙述错误的是( )

A.陆上水域面积小于海上水域面积

B.山地丘陵区面积大于平原面积

C.盐城等地滩涂面积占比较高

D.林地主要集中在江苏南部地区

答案 B

解析 读江苏省生态保护红线分布图,陆上水域生态保护红线分布区主要是湖泊和河流,东部黄海海上水域生态保护红线分布区有多处且总面积大于陆上水域,A不符合题意;江苏省地形多为200米以下的平原地区,只有西南部和西北部极少数地区为海拔200米以上的低山丘陵地区,太湖、洪泽湖等都位于平原地区,生态保护红线区山地丘陵区面积小于平原面积,故B符合题意;图中沿海地区生态保护红线分布面积大,盐城(盐城临海且海岸线长、滩涂广布)等临海地区滩涂面积大、占比较高,故C不符合题意;江苏东部、中部以平原为主,山地集中分布在南部、西北部,其中南部更多,因此林地主要分布在南部,故D不符合题意。

2.苏南地区保障生态保护红线的措施是( )

A.确保人口、经济布局与资源环境承载力相适应

B.促进土地资源的开发利用,实现可持续经济产出能力

C.涉及的生态系统各部门各自采取分块式管理方式

D.通过GIS加强对生态红线动态监管和监测

答案 A

解析 合理控制人口和经济发展规模,确保人口、经济布局与资源环境承载力相适应,有利于保护生态,A对;应合理开发利用土地,一味追求经济发展,过度使用土地会加剧生态恶化,B错;图中林地、湖泊、海洋等生态系统相互关联,如森林破坏会导致湖泊萎缩、湖泊生态破坏,治理生态问题时各部门应加强合作、齐抓共管,C错;利用现代信息技术对生态红线动态监管和监测,有利于减少生态破坏行为,涉及的现代信息技术有遥感(RS)和地理信息系统(GIS),故D错。

3.(2022·北京海淀区二模)阅读资料,回答下列问题。

生态补偿机制是基于“谁受益、谁补偿,谁保护、谁受偿”的原则建立的环境经济政策。北京市建立生态补偿机制,促进生态涵养区的发展。门头沟区是首都生态涵养区的重要组成部分。

例如:受益于生态补偿机制,北京市门头沟区梁家庄关闭煤矿,发展高端民宿、精致餐饮、种植采摘等产业,建设美丽乡村。

简述实施生态补偿机制对门头沟区域发展的积极影响。

答案 获得北京市区对门头沟发展的资金支持;促进产业结构调整和升级;有利于污染治理,改善环境质量;促进基础设施建设,增加就业机会,提高居民收入等。

解析 生态补偿机制是基于“谁受益、谁补偿,谁保护、谁受偿”的原则建立的环境经济政策,受益于生态补偿机制,门头沟地区获得了北京市区的发展资金支持,发展高端民宿、精致餐饮、种植釆摘等产业,促进了产业结构调整和升级;梁家庄关闭煤矿,有利于污染治理,改善环境质量,建设美丽乡村;基础设施建设和产业结构调整增加了就业机会,使居民收入不断提高。

[模拟应考]

(2022·江苏东台期末)当前,我国正在建立“三区三线,多规合一”的“1十X”国土空间规划体系,“1”就是国土空间规划,是其他“X”专项规划遵循的基本原则。空间规划是指在资源环境可承载的范围内,以生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界作为三条底线,保护生态用地和基本农田,促进城镇建设用地集约高效。下图示意“三生空间”优化布局与生态水利发展关系。据此完成1~2题。

1.水资源的规划原则可以( )

A.加剧“三生空间”相互竞争

B.降低水资源利用红线要求

C.降低生态用水的利用效率

D.提高区域自然环境服务功能

答案 D

解析 空间规划是指在资源环境可承载的范围内,以生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界作为三条底线,保护生态用地和基本农田,促进城镇建设用地集约高效,由此说明空间规划的目的是为了更好地合理利用资源,促进人地协调。图中水资源的规划原则反映出的是“三生空间”对水资源的合理分配与利用,没有加剧“三生空间”相互竞争,A错误;规划原则结合图中水资源利用红线可看出,应该是提高水资源利用红线要求,B错误;材料中的做法都体现提高生态用水的利用效率,C错误;水资源的规划原则可以实现人地协调,提高区域自然环境服务功能,D正确。

2.国土空间优化的目标是( )

A.加大生态空间开发力度,拓展生活空间用地规模

B.坚守三条空间红线,优化三类用地空间布局

C.设立特定生态空间,降低国土集约利用强度

D.保护空间过渡边界,提高三类空间的独立性

答案 B

解析 从材料中反映的信息来看,国土空间优化的目标是提高资源利用效率,处理好人地关系,促进人地协调。图中对生态空间的要求是保护,而不是加大生态空间开发力度,A错误;坚守三条空间红线,优化三类用地空间布局与谋求人地协调是一致的,B正确;材料中优化目标说明生产空间要集约高效,故降低国土集约利用强度是错的,C错误;三类空间应该是一个有机整体,提高三类空间的独立性是错的,D错误。

稀土是镧、铈、钪等17种元素的总称,是现代工业中不可或缺的重要原料。下图为2019年全球稀土资源储量、产量占比图。据此完成3~4题。

3.关于稀土资源的叙述正确的是( )

A.自古以来都是重要的自然资源

B.属于可再生资源

C.分布不均,集中在发展中国家

D.中国产量大于储量

答案 C

解析 由材料可知,稀土资源是现代工业中的重要自然资源,工业化之前还没有开发利用,A错误;属于非可再生的金属资源,不是可再生资源,B错误;由2019年全球稀土资源储量、产量占比图可知,分布不均,在中国、越南、巴西、印度等发展中国家集中分布,C正确;中国储量大,产量占世界总产量的比重大,但中国产量没有大于储量,D错误。

4.为保障资源领域国家安全,我国应( )

A.全面禁止稀土资源的开采

B.有效管控稀土资源的开发

C.坚持出口优先和提高产量

D.扩大开采规模以提高价格

答案 B

解析 为保障资源领域国家安全,我国应有效管控稀土资源的开发,B正确;全面禁止稀土资源的开采不现实,A错误;坚持出口优先和提高产量不利于资源保护,可能会加速出现资源枯竭,C错误;扩大开采规模不能实现价格的上涨,供应增加,价格反而会下跌,且可能会造成资源枯竭,D错误。

重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染。因人类活动导致的环境中重金属含量增加,超出正常范围,直接危害人体健康,并导致环境质量恶化。据此完成5~6题。

5.引起重金属污染的主要人为原因有( )

①采矿、废气排放 ②污水灌溉 ③重金属的自然释放 ④使用重金属超标制品

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 B

解析 重金属污染主要由采矿和废气排放、污水灌溉及使用重金属超标制品等人为原因所致,①②④正确;重金属自然释放属自然原因,③错误,故选B。

6.从区域可持续发展的角度分析,我国防治重金属污染的主要措施有( )

①全面关闭重金属污染企业 ②健全法律法规体系,完善政策措施 ③抓好重点防控地区、重点防控行业和重点防控企业 ④建立有效的重金属污染和潜在生态危害评价指数体系

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 D

解析 全面关闭重金属污染企业不符合实际,①错误;健全法律法规体系,完善政策措施,有利于重金属污染防控,②正确;抓好重点防控地区,重点防控行业和重点防控企业,有利于从源头控制污染,③正确;建立有效的重金属污染和潜在生态危害评价指数体系,有利于及时预警和控制污染,④正确,故选D。

7.阅读图文资料,回答下列问题。

材料一 草地出现退化时,植被覆盖度降低。下图示意蒙古高原部分地区年降水量分布及采样点植被覆盖度,甲线附近区域多年来推行禁牧、休牧和划区轮牧等草地管理举措,乙线附近区域施行自由放牧。

材料二 2021年3月15日起,一股主要源自蒙古国的沙尘,随气流南下,逐渐笼罩中国北方多个省市。一度让西北、华北等地空气质量指数爆表。

从生态环境治理的角度,说明中蒙两国合作的意义。

答案 有利于两国加强对土地荒漠化的治理,减少扬沙、沙尘暴等气象灾害的发生;有利于改善牧草质量,提高生物多样性。

解析 根据材料一可知,中国推行禁牧、休牧和划区轮牧等草地管理举措,蒙古施行自由放牧,通过中蒙两国合作,减少对草地的破坏,加强了对土地荒漠化的治理;根据材料二可知,蒙古给中国的沙尘暴提供沙源,通过中蒙合作,可以减少沙源,减少扬沙和沙尘暴等天气发生的频率;通过中蒙合作,可以加强对草地的管理,有计划的放牧,改善了牧草地质量,提高了植被覆盖率,使得生物种类增加。

[真题实战]

1.(2022·辽宁卷)阅读材料,完成下列要求。

中深层地下水的开采超过其恢复和更新能力,会造成中深层地下水补给区的水位低于浅层地下水的水位,改变地下水的补给与排泄方式。

说出为保持地下水可持续利用应采取的措施。

答案 落实严格的水资源管理制度,保护地下水资源;推进地下水采补平衡的措施;强化取水许可和用水定额管理,进一步提升水资源利用效率;大力实施节水行动,有序推进节水型城市建设,发展节水农业;有序实施地下水取水井关闭工作;完善污水处理排放体系,防止地下水污染。

解析 从管理、宣传、节水行动、治理水污染等方面做答。

2.(2022·湖南卷)华北地区某河流水体溶解氮浓度较高,主要来源于农业生产中氮肥的过量施用。某规划设计院在该河下游建设人工强化湿地,通过泵站将河水引入湿地,净化后流入水库。下图示意人工强化湿地各种水生植物、拦水坝等的布局。

(1)该湿地进水口溶解氮浓度非汛期显著高于汛期,说明其原因。

(2)据图指出该湿地净化溶解氮所采取的具体措施。

答案 (1)汛期农田退水带来的溶解氮相对较少;河流径流量大,溶解氮被稀释。(或非汛期农田退水带来的溶解氮相对较多;河流径流量小,溶解氮浓度高)。

(2)选择多种具有净化溶解氮功能的水生植物;采用分区交替混合种植的方式,增强脱氮效能;通过拦水坝,延长水流停留时间。

解析 第(1)题,一般农田在非汛期培肥,因此汛期农田退水带来的溶解氮相对较少(或非汛期农田退水带来的溶解氮相对较多),使得该湿地进水口溶解氯浓度非汛期显著高于汛期;汛期雨水量大,河流径流量大,农田退水带来的溶解氮更多地被河水稀释(或非汛期河流径流量小,河水对溶解氮稀释程度较低),使得进水口溶解氯浓度非汛期显著高于汛期。第(2)题,图中显示,人工强化湿地中有多种具有净化溶解氮功能的水生植物,起到净化溶解氮的作用;人工强化湿地中,同一种水生植物分散到多区种植,水生植物采用分区交替混合种植的方式,从而增强脱氮效能;图中设置了拦水坝、面积较大的湿地、弯曲的水道等,起到延长水流停留时间,起到充分净化的作用。

同课章节目录