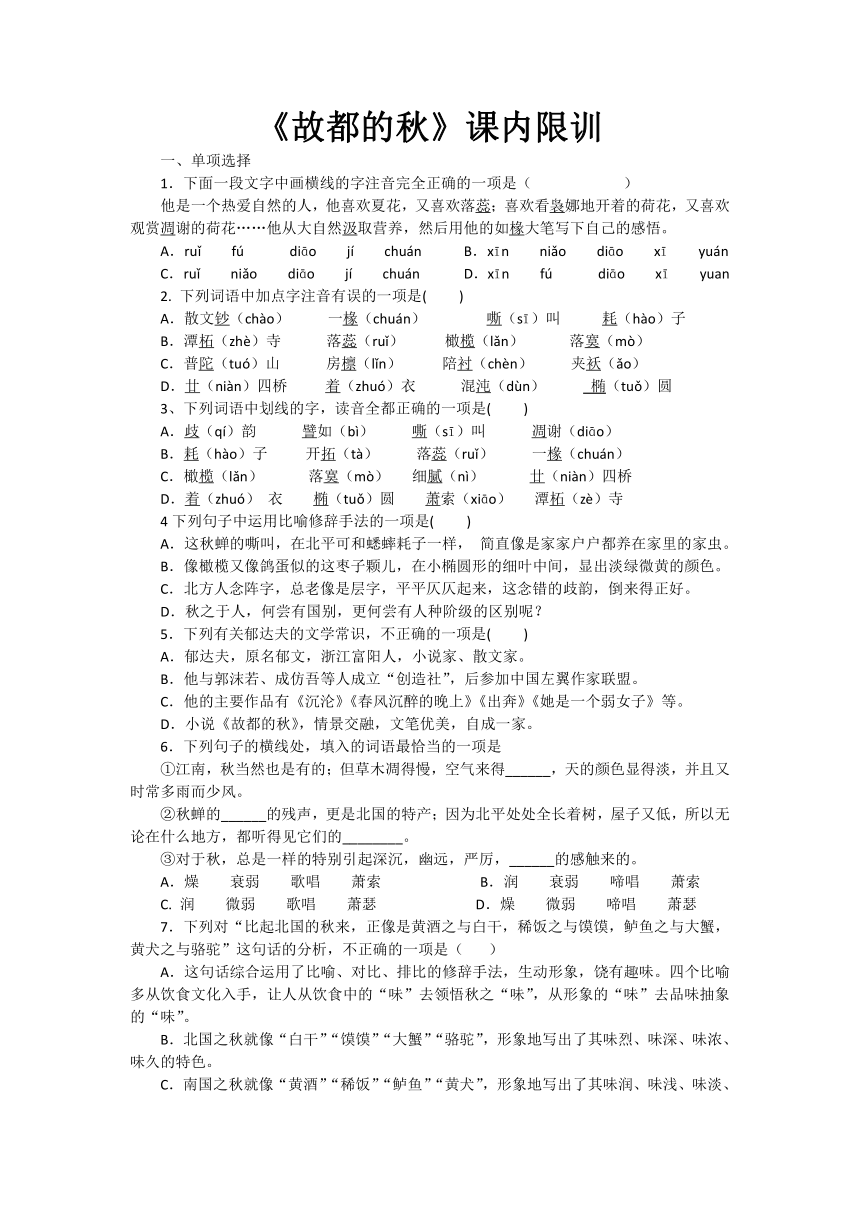

14.1《故都的秋》课内限训 (含解析)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课内限训 (含解析)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 08:46:35 | ||

图片预览

文档简介

《故都的秋》课内限训

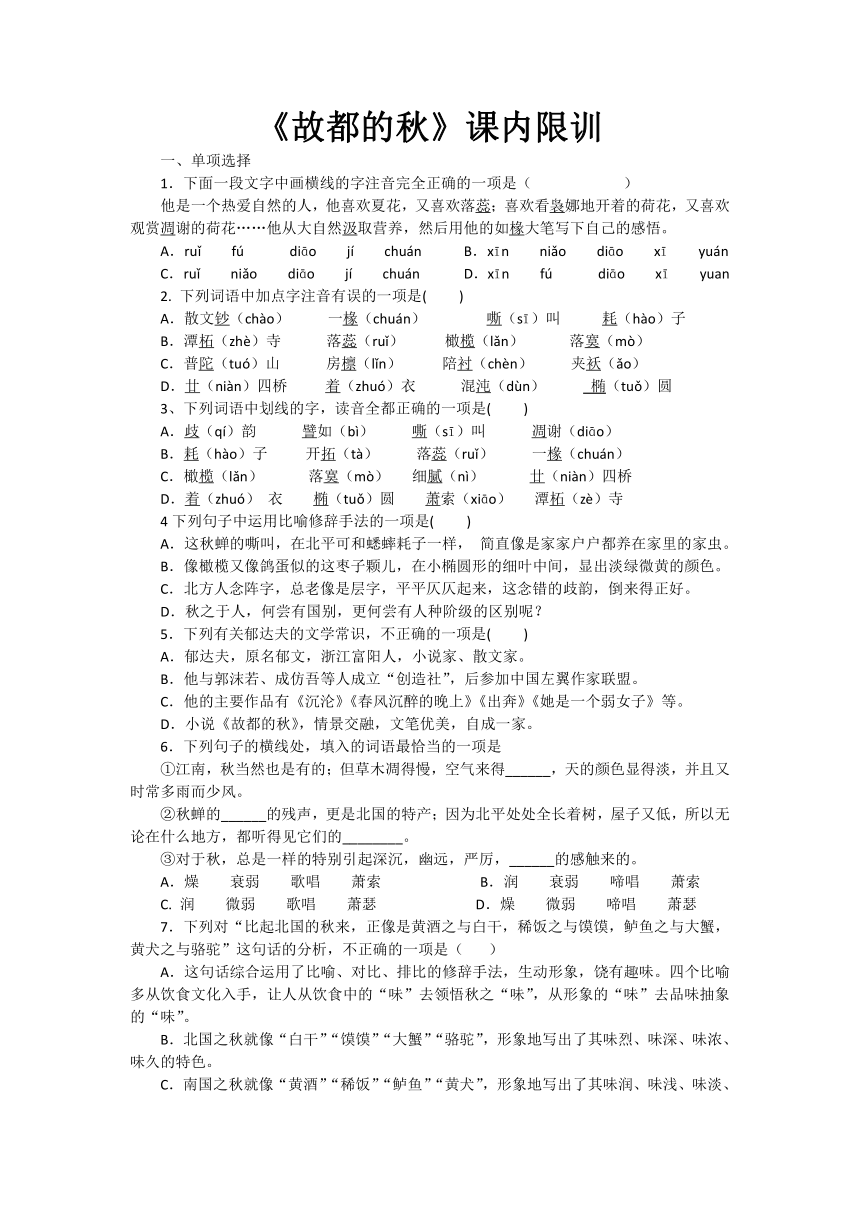

一、单项选择

1.下面一段文字中画横线的字注音完全正确的一项是( )

他是一个热爱自然的人,他喜欢夏花,又喜欢落蕊;喜欢看袅娜地开着的荷花,又喜欢观赏凋谢的荷花……他从大自然汲取营养,然后用他的如椽大笔写下自己的感悟。

A.ruǐ fú diāo jí chuán B.xīn niǎo diāo xī yuán

C.ruǐ niǎo diāo jí chuán D.xīn fú diāo xī yuan

2. 下列词语中加点字注音有误的一项是( )

A.散文钞(chào) 一椽(chuán) 嘶(sī)叫 耗(hào)子

B.潭柘(zhè)寺 落蕊(ruǐ) 橄榄(lǎn) 落寞(mò)

C.普陀(tuó)山 房檩(lǐn) 陪衬(chèn) 夹袄(ǎo)

D.廿(niàn)四桥 着(zhuó)衣 混沌(dùn) 椭(tuǒ)圆

3、下列词语中划线的字,读音全都正确的一项是( )

A.歧(qí)韵 譬如(bì) 嘶(sī)叫 凋谢(diāo)

B.耗(hào)子 开拓(tà) 落蕊(ruǐ) 一椽(chuán)

C.橄榄(lǎn) 落寞(mò) 细腻(nì) 廿(niàn)四桥

D.着(zhuó) 衣 椭(tuǒ)圆 萧索(xiāo) 潭柘(zè)寺

4下列句子中运用比喻修辞手法的一项是( )

A.这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样, 简直像是家家户户都养在家里的家虫。

B.像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色。

C.北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

D.秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?

5.下列有关郁达夫的文学常识,不正确的一项是( )

A.郁达夫,原名郁文,浙江富阳人,小说家、散文家。

B.他与郭沫若、成仿吾等人成立“创造社”,后参加中国左翼作家联盟。

C.他的主要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等。

D.小说《故都的秋》,情景交融,文笔优美,自成一家。

6.下列句子的横线处,填入的词语最恰当的一项是

①江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得______,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。

②秋蝉的______的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的________。

③对于秋,总是一样的特别引起深沉,幽远,严厉,______的感触来的。

A.燥 衰弱 歌唱 萧索 B.润 衰弱 啼唱 萧索

C. 润 微弱 歌唱 萧瑟 D.燥 微弱 啼唱 萧瑟

7.下列对“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”这句话的分析,不正确的一项是( )

A.这句话综合运用了比喻、对比、排比的修辞手法,生动形象,饶有趣味。四个比喻多从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。

B.北国之秋就像“白干”“馍馍”“大蟹”“骆驼”,形象地写出了其味烈、味深、味浓、味久的特色。

C.南国之秋就像“黄酒”“稀饭”“鲈鱼”“黄犬”,形象地写出了其味润、味浅、味淡、味短的特色,含蓄地表现出作者对南国之秋的“清淡”特色的眷恋之意。

D.写南国之秋,是为了南北对比,以“南”衬“北”。作者以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,突出了故都的秋感人至深。

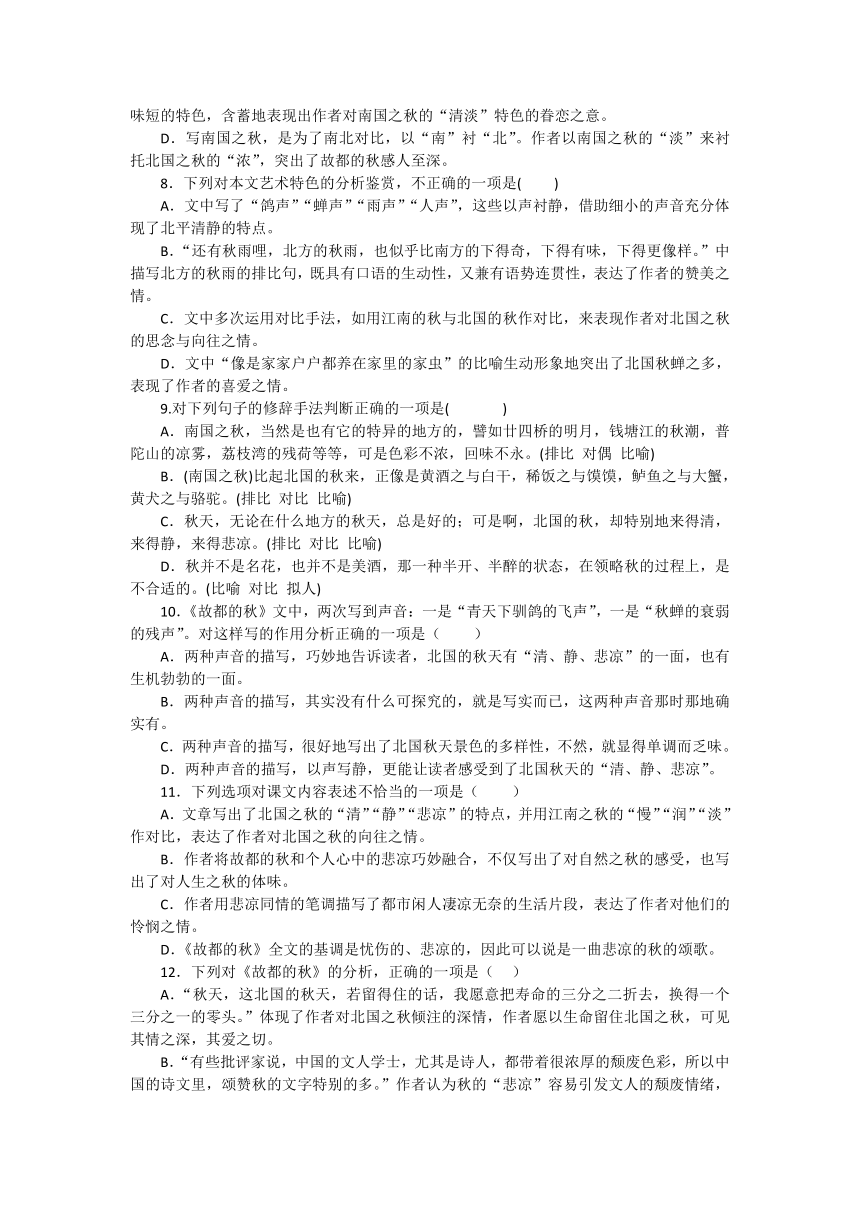

8.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文中写了“鸽声”“蝉声”“雨声”“人声”,这些以声衬静,借助细小的声音充分体现了北平清静的特点。

B.“还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。”中描写北方的秋雨的排比句,既具有口语的生动性,又兼有语势连贯性,表达了作者的赞美之情。

C.文中多次运用对比手法,如用江南的秋与北国的秋作对比,来表现作者对北国之秋的思念与向往之情。

D.文中“像是家家户户都养在家里的家虫”的比喻生动形象地突出了北国秋蝉之多,表现了作者的喜爱之情。

9.对下列句子的修辞手法判断正确的一项是( )

A.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。(排比 对偶 比喻)

B.(南国之秋)比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。(排比 对比 比喻)

C.秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。(排比 对比 比喻)

D.秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。(比喻 对比 拟人)

10.《故都的秋》文中,两次写到声音:一是“青天下驯鸽的飞声”,一是“秋蝉的衰弱的残声”。对这样写的作用分析正确的一项是( )

A.两种声音的描写,巧妙地告诉读者,北国的秋天有“清、静、悲凉”的一面,也有生机勃勃的一面。

B.两种声音的描写,其实没有什么可探究的,就是写实而已,这两种声音那时那地确实有。

C.两种声音的描写,很好地写出了北国秋天景色的多样性,不然,就显得单调而乏味。

D.两种声音的描写,以声写静,更能让读者感受到了北国秋天的“清、静、悲凉”。

11.下列选项对课文内容表述不恰当的一项是( )

A.文章写出了北国之秋的“清”“静”“悲凉”的特点,并用江南之秋的“慢”“润”“淡”作对比,表达了作者对北国之秋的向往之情。

B.作者将故都的秋和个人心中的悲凉巧妙融合,不仅写出了对自然之秋的感受,也写出了对人生之秋的体味。

C.作者用悲凉同情的笔调描写了都市闲人凄凉无奈的生活片段,表达了作者对他们的怜悯之情。

D.《故都的秋》全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是一曲悲凉的秋的颂歌。

12.下列对《故都的秋》的分析,正确的一项是( )

A.“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”体现了作者对北国之秋倾注的深情,作者愿以生命留住北国之秋,可见其情之深,其爱之切。

B.“有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别的多。”作者认为秋的“悲凉”容易引发文人的颓废情绪,中国诗文中颂赞秋的文字特别多就是证明。

C.“南国之秋……比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”通过对不同的饮食物产的口感、风味进行比较,说明南国之秋和北国之秋各有特色,各具风味。

D.“这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。”把秋蝉比喻为蟋蟀、耗子,一方面说明秋蝉在北平数量极多,极为常见,另一方面说明秋蝉的嘶叫不被人们喜爱。

13.下列对《故都的秋》一课的分析正确的一项是( )

A.为了表现“故都的秋”,作者重点抓住秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣等景物进行细腻的描写,写出了“清”“静”“悲凉”的特点。

B.文章表现了作者对大自然的赞颂和内心淡淡的喜悦,所以他笔下的秋色、秋味便都呈现出清、静、迷人的情调,散乱的秋景统一在这感情的基调之下。

C.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。”这句话运用了“绘声绘色”和“以情取景”的描写方法。

D.作者不选择北平秋天的那些著名风景,如“陶然亭的芦花”之类,是因为这些著名风景是古往今来骚人墨客吟咏北京秋天常用的题材,难以写出新意来。

14.下列句中加横线的成语,运用错误的一项是( )

A.郁达夫先生在《故都的秋》一文中绘声绘色地描绘了北平那独特的“秋味”。

B.不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋来,我想也一定会感到一种不能自已的深情。

C.郁达夫先生的《故都的秋》有着深厚的文化底蕴,格调高雅,一般下里巴人是难以体会出其中的味道的。

D.一个明智的人应当具有一叶知秋、举一反三的能力。

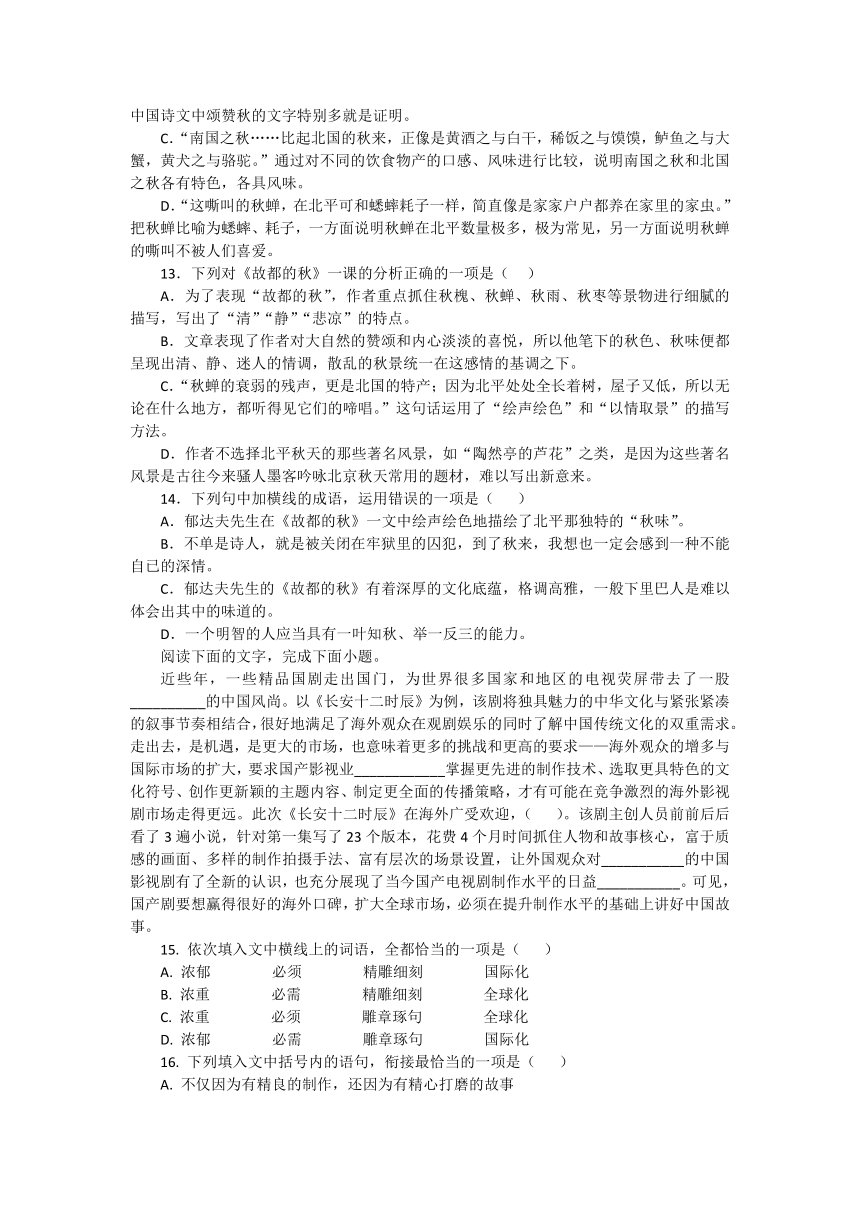

阅读下面的文字,完成下面小题。

近些年,一些精品国剧走出国门,为世界很多国家和地区的电视荧屏带去了一股__________的中国风尚。以《长安十二时辰》为例,该剧将独具魅力的中华文化与紧张紧凑的叙事节奏相结合,很好地满足了海外观众在观剧娱乐的同时了解中国传统文化的双重需求。走出去,是机遇,是更大的市场,也意味着更多的挑战和更高的要求——海外观众的增多与国际市场的扩大,要求国产影视业____________掌握更先进的制作技术、选取更具特色的文化符号、创作更新颖的主题内容、制定更全面的传播策略,才有可能在竞争激烈的海外影视剧市场走得更远。此次《长安十二时辰》在海外广受欢迎,( )。该剧主创人员前前后后看了3遍小说,针对第一集写了23个版本,花费4个月时间抓住人物和故事核心,富于质感的画面、多样的制作拍摄手法、富有层次的场景设置,让外国观众对___________的中国影视剧有了全新的认识,也充分展现了当今国产电视剧制作水平的日益___________。可见,国产剧要想赢得很好的海外口碑,扩大全球市场,必须在提升制作水平的基础上讲好中国故事。

15. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 浓郁 必须 精雕细刻 国际化

B. 浓重 必需 精雕细刻 全球化

C. 浓重 必须 雕章琢句 全球化

D. 浓郁 必需 雕章琢句 国际化

16. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 不仅因为有精良的制作,还因为有精心打磨的故事

B. 不仅因为有精心打磨的故事,还因为有精良的制作

C. 不是因为精心打磨的故事,而是因为有精良的制作

D. 不是因为精良的制作,而是因为精心打磨的故事

17. 下列有关时间的文学文化常识解说不正确的是( )

A. “谨庠序之教,申之以孝悌之义”,“庠序”是学校的代称,“庠”出现在周代,“序”出现在商代。

B. 衅钟指古代新钟铸成,宰杀牲口,取血涂钟行祭。

C. 古人用月相纪日,“望”即“望日”,指阴历每月月圆的一天,“朔”指阴历每月初一,“晦”指阴历每月最后一天。

D. “黄昏”是十二时辰之一,是戌时,相当于现在的19时至21时,“黄昏”的下一个时辰是“夜半”。

二、文学类阅读

阅读下面的文字,完成小题。

北平的春天

周作人

北平的春天似乎已经开始了,虽然我还不大觉得。立春已过了十天,现在是七九六十三的起头了,布衲摊在两肩,穷人该有欣欣向荣之意。光绪甲辰即一九〇四年小除,那时我在江南水师学堂曾作一诗云:

一年倏就除,风物何凄紧。百岁良悠悠,白日催人尽。

既不为大椿,便应如朝茵。一死息群生,何处问灵蠢。

但是第二天除夕我又做了这样一首云:

东风三月烟花好,凉意千山云树幽,

冬最无情今归去,明朝又得及春游。

这诗是一样的不成东西,不过可以表示我总是很爱春天的。春天有什么好呢,要讲他的力量及其道德的意义,最好去查盲诗人爱罗先珂的抒情诗的演说,那篇世界语原稿是由我笔录,译本也是我写的,所以约略都还记得,但是这里誊录自然也更可不必了。春天的是官能的美,是要去直接领略的,关门歌颂一无是处,所以这里抽象的话暂且割爱。

且说我自己的关于春的经验,都是与游有相关的。古人虽说以鸟鸣春,但我觉得还是在别方面更感到春的印象,即是水与花木。迂阔的说一句,或者这正是活物的根本的缘故罢。小时候,在春天总有些出游的机会,扫墓与香市是主要的两件事,而通行只有水路,所在又多是山上野外,那么这水与花木自然就不会缺少的。香市是公众的行事,禹庙南镇香炉峰为其代表。扫墓是私家的,会稽的乌石头调马场等地方至今在我的记忆中还是一种代表的春景。庚子年三月十六日的日记云:

晨坐船出东郭门,挽纤行十里,至绕门山,今称东湖,为陶心云先生所创修,堤计长二百丈,皆植千叶桃垂柳及女贞子各树,游人颇多。又三十里至富盛埠,乘兜轿过市行三里许,越岭,约千余级。山中映山红牛郎花甚多,又有蕉藤数株,着花蔚蓝色,状如豆花,结实即刀豆也,可入药。路旁皆竹林,竹萌之出土者粗于碗口而长仅二三寸,颇为可观。忽闻有声如鸡鸣,阁阁然,山谷皆响,问之轿夫,云系雉鸡叫也。又二里许过一溪,阔数丈,水没及骭,舁者乱流而渡,水中圆石颗颗,大如鹅卵,整洁可喜。行三四里至墓所,松柏夹道,颇称闳壮。方祭时,小雨簌簌落衣袂间,幸即晴霁。下山午餐,下午开船。将进城门,忽天色如墨,雷电并作,大雨倾注,至家不息。

旧事重提,本来没有多大意思,这里只是举个例子,说明我春游的观念而已。我们本是水乡的居民,平常对于水不觉得怎么新奇,要去临流赏玩一番,可是生平与水太相习了,自有一种情分。仿佛觉得生活的美与悦乐之背景里都有水在,由水而生的草木次之,禽虫又次之。我非不喜禽虫,但它总离不了草木,不但是吃食,也实是必要的寄托,盖即使以鸟鸣春,这鸣也得在枝头或草原上才好,若是雕笼金锁,无论怎样的鸣得起劲,总使人听了索然兴尽也。

话休烦絮。到底北平的春天怎么样了呢。老实说,我住在北平已将二十年,不可谓不久矣,对于春游却并无什么经验。妙峰山虽热闹,尚无暇瞻仰,清明郊游只有野哭可听耳。北平缺少水气,使春光减了成色,而气候变化稍剧,春天似不曾独立存在,如不算他是夏的头,亦不妨称为冬的尾,总之风和日暖让我们着了单夹可以随意徜徉的时候是极少,刚觉得不冷就要热了起来了。不过这春的季候自然还是有的。第一,冬之后明明是春,且不说节气上的立春也已过了。第二,生物的发生当然是春的证据。人在春天却只是懒散,雅人称曰春困,这似乎是别一种表示。所以北平到底还是有他的春天,不过太慌张一点了,又欠腴润一点,叫人有时来不及尝他的味儿,有时尝了觉得稍枯燥了。虽然名字还叫作春天,但是实在就把他当作冬的尾,要不然便是夏的头,反正这两者在表面上虽差得远,实际上对于不大承认他是春天原是一样的。

我倒还是爱北平的冬天。春天总是故乡的有意思,虽然这是三四十年前的事,现在怎么样我不知道。至于冬天,就是三四十年前的故乡的冬天我也不喜欢:那些手脚生冻疮,半夜里醒过来像是悬空挂着似的上下四旁都是冷气的感觉,很不好受,在北平的纸糊过的屋子里就不会有的。在屋里不苦寒,冬天便有一种好处,可以让人家作事,手不僵冻,不必炙砚呵笔,于我们写文章的人大有利益。北平虽几乎没有春天,我并无什么不满意,盖吾以冬读代春游之乐久矣。

一九三六年二月

(选自《周作人散文选集》,有删改)

18.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章开篇引用作者早年所写的两首诗,表达了他对春天的感受,然后自然地引出对小时候春游的回忆。

B.因为自幼生长在江南水乡,作者对于水有一种特别的情感,认为水和花木才是春景中更有意味的部分。

C.作者长年居住在北平,但少有北平春游的经验,主要是由于这个城市除妙峰山之外,几乎无春景可言。

D.本文是一篇写景类散文,所写的景物与人事并不限于一时一地,这一写法具有散文“形散”的特征。

19.文章用了较多的文字誊录当年的日记,请谈谈作者这样安排的用意。

20.从文中画线句子来看,作者眼中北平的春天有哪些特点?这与《故都的秋》中郁达夫对于南国之秋的感受有哪些共同之处?请结合两篇文章简要分析。

《故都的秋》限训答案

一、单项选择

1.【答案】 C

【解析】本题考查学生辨析汉字字音的能力。文段中加点字的读音依次为:ruǐ、niǎo、diāo、jí、chuán。对照选项,可知C项全部正确。

2.【答案】A

【解析】本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。A.“散文钞”的“钞”应读chāo。

3.【答案】C

4.【答案】B

【解析】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。A.秋蝉就是一种虫子,它像家虫是为了表明它的常见,不是比喻的修辞。B.句中将“枣子颗儿”比作“橄榄”和“鸽蛋”,运用了比喻的修辞手法。C.“北方人念阵字,总老像是层字”中“阵”和“层”都是汉字,二者在北方人发音中相似,这是客观事实,不是比喻的修辞。D.运用“何尝……呢”的句式,是反问的修辞。

5.【答案】D

【解析】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。D.“小说《故都的秋》”错误,《故都的秋》是散文。

6. 【答案】B

【解析】本题考查正确使用词语的能力。实词注意从词语的含义、感彩、固定搭配、程度的轻重、运用的范围等角区分,成语注意望文生义、对象错配、褒贬误用、语法搭配、似是而非的角度分析,虚词注意分析连接的句子之间的关系和虚词的用法和意义是否相符。此题属于近义词语辨析,注意语境和词语的细微差别。本题,第①句,根据“时常多雨而少风”推知空气“润”。“衰弱”:指身体的机能、精力衰退减弱。“微弱”一般是形容气息微弱。“啼唱”:指鸟兽的啼叫。第②句,说的对象是秋蝉的“残声”,选用“衰弱”。这两个词都有荒凉冷清之意,“萧瑟”:形容风吹树叶的声音,形容环境冷清、凄凉。“萧索”:缺乏生机,不热闹。“萧索”更突出单调和凄清,“萧瑟”更突出一种凉意。第③处说的是求给人的感觉是凄清的,所以选用“萧索”。故选B。

7.【答案】C

【解析】C.“含蓄地表现出作者对南国之秋的‘清淡’特色的眷恋之意”错误,这句话通过对比表达了北国之秋的浓烈和喜爱之情。并且通过这一对比, 全文的情感就显得“更上一层楼”。

8.【答案】D

【解析】本题主要考查学生对本文艺术特色的分析鉴赏能力。D.“像是家家户户都养在家里的家虫”不是比喻,而是比较。

9.【答案】B

【解析】A、C项均无比喻,D项无对比。

10.【答案】D

【详解】侧重考查环境描写的作用。分析环境描写的作用一般从环境的渲染、情节的发展、人物形象的刻画、主题的暗示等角度考虑,声音的作用,在基调偏于欢快的文章中,声音可能是突出生机,增加欢快气氛的重要环境氛围;而在格调偏于宁静、悲哀、伤感的文章中(也包括诗词),声音是作用大抵是“以动衬静”。文中对两种声音的描写,均是以声写静,为表现主题服务。即写出北国秋的特点,更能让读者感受到了北国秋天的“清、静、悲凉”。故选D。

11.【答案】C

【详解】本题考查学生对文章的综合赏析能力。此类题考查的角度较多,有内容的理解,层次的概括,思想情感赏析、写作手法的评价等。C项,“都市闲人凄凉无奈的生活片段,表达了作者对他们的怜悯之情”错误。作者是用轻松欢快的笔调描写都市闲人无忧无虑的生活片段,抒发作者对闲适生活的向往之情。故选C。

12【答案】A

【详解】B项,“作者认为秋的‘悲凉‘容易引发文人的颓废情绪”错误,从语句来看,“中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别的多”是“有些批评家”的观点,而非作者的观点。C项,“说明南国之秋和北国之秋各有特色,各具风味”错误,从文中来看,作者把南国之秋和北国之秋进行比较,是为了突出北国之秋的特点。D项,“另一方面说明秋蝉嘶叫不被人们喜爱”错误,从句中的“简直像是家家户户都养在家里的家虫”来看,作者以“家虫”称呼“秋蝉”,这“秋蝉”好似宠物,暗含了作者内心对它的喜爱之情,对北国秋声中这一“高音”的情有独钟。

13【答案】A

【详解】B项,作者内心笼罩着淡淡的悲凉,文章基调也是如此;C项,没有“绘色”;D项,只是原因之一,不全面。

14【答案】C

【详解】A项,绘声绘色:指以可见或可理解的形式来描绘或概括。形容叙述、描写得极其逼真。B项,不能自已:不能抑制自己的感情。C项,下里巴人:原指战国时代楚国民间流行的一种歌曲,今用于比喻通俗的文学艺术。此处望文生义。D项,一叶知秋:比喻通过个别的细微的迹象,可以看到整个形势的发展趋向与结果。

15.【答案】A

本题考查学生正确使用词语(包括熟语)的能力。

第一空,“浓郁”,香气、色彩、气氛等浓厚。“浓重”,指烟雾、气味、色彩等很浓很重。此处修饰“中国风尚”,应该用词语“浓郁”。

第二空,“必须”,必要,一定要(多就事理、情理而言)。“必需”,不可缺少的,一定要有的。此处语境是指要求国产影视业一定要掌握更先进的制作技术等,所以应该用词语“必须”。

第三空,“精雕细刻”,精心、细致地雕刻制作。比喻严谨的创作风格和刻意追求完美的精神。“雕章琢句”,刻意去修饰文章的词句。此处语境是指精心制作的中国影视剧,所有应该用成语“精雕细刻”。

第四空,“国际化”,是设计和制造领域适应不同区域要求的产品的一种方式。“全球化”,指全球联系不断增强,人类生活在全球规模的基础上发展及全球意识的崛起。国与国之间在政治、经济贸易上互相依存。此处语境是指国产电视剧制作适应不同区域要求,应该用词语“国际化”。

16.【答案】B

本题考查学生语言表达之连贯的能力。

结合下文“该剧主创人员前前后后看了3遍小说,针对第一集写了23个版本,花费4个月时间抓住人物和故事核心,富于质感的画面、多样的制作拍摄手法、富有层次的场景设置”可知,先说的“精心打磨的故事”,后说的是“精良的制作”,保持前后一致,此处也应该先说“精心打磨的故事”,后说“精良的制作”,排除选项AD;

“精心打磨的故事”和“精良的制作”都是《长安十二时辰》在海外广受欢迎的原因,所以排除选项CD。

17.【答案】D

本题考查学生理解古代文化常识的能力。

D.“‘黄昏’的下一个时辰是‘夜半’”错误,“黄昏”的下一个时辰是“人定”。

二、文学类阅读

18.【答案】C

【详解】C.“少有北平春游的经验,主要是由于这个城市除妙峰山之外,几乎无春景可言”错,文中写到“北平到底还是有他的春天,不过太慌张一点了,又欠腴润一点,叫人有时来不及尝他的味儿,有时尝了觉得稍枯燥了”,是说北京春景的短暂和不腴润,并不是说无春景。

19.作者通过当年日记的游历内容来表达自己“春游的观念”,认为春天是一种官能的美,要以五官直接去领略,所以感受春天就要去春游,而春游又必须跟水与花木有直接的联系才有意趣。

【详解】文本第四段写到“春天的是官能的美,是要去直接领略的,关门歌颂一无是处”,表明作者认为春天要出门用感官感受春景;第六段中,用了较多的文字来写当年的日记中所记的故乡春游的景象,第七段作者说“这里只是举个例子,说明我春游的观念而已”,意在表明作者认为春景是和游历紧密关联,此段又提到因为是水乡居民所以“觉得生活的美与悦乐之背景里都有水在,由水而生的草木次之,禽虫又次之”,所以作者觉得春游不能离开水和草木。

20.(1)作者认为北京的春天“太慌张”“欠腴润”,是短促、枯燥的。

(2)二者的共同之处是:北京的春意和南国的秋意都不浓厚,一个短促,一个寡淡。作者眼中的北京的春天“太慌张”“欠腴润”,所以是短促的、枯燥的;《故都的秋》中郁达夫认为南国之秋慢、润、淡,因为南国之秋和缓、温润、清冷,总体凸显出“淡”的特点。

【详解】原文倒数第二段提到“所以北平到底还是有他的春天,不过太慌张一点了,又欠腴润一点,叫人有时来不及尝他的味儿,有时尝了觉得稍枯燥了”,作者认为北京的春天太过短促,因为不是江南水乡,少了水的润泽,又不免枯燥。总之春意单薄;《故都的秋》作者以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,以这秋的深味在南方“尝不透”,非要在北方“才感受得到底”作对比,这样南北对比、衬托,说明南国的秋意寡淡,尝不透,所以不浓厚

一、单项选择

1.下面一段文字中画横线的字注音完全正确的一项是( )

他是一个热爱自然的人,他喜欢夏花,又喜欢落蕊;喜欢看袅娜地开着的荷花,又喜欢观赏凋谢的荷花……他从大自然汲取营养,然后用他的如椽大笔写下自己的感悟。

A.ruǐ fú diāo jí chuán B.xīn niǎo diāo xī yuán

C.ruǐ niǎo diāo jí chuán D.xīn fú diāo xī yuan

2. 下列词语中加点字注音有误的一项是( )

A.散文钞(chào) 一椽(chuán) 嘶(sī)叫 耗(hào)子

B.潭柘(zhè)寺 落蕊(ruǐ) 橄榄(lǎn) 落寞(mò)

C.普陀(tuó)山 房檩(lǐn) 陪衬(chèn) 夹袄(ǎo)

D.廿(niàn)四桥 着(zhuó)衣 混沌(dùn) 椭(tuǒ)圆

3、下列词语中划线的字,读音全都正确的一项是( )

A.歧(qí)韵 譬如(bì) 嘶(sī)叫 凋谢(diāo)

B.耗(hào)子 开拓(tà) 落蕊(ruǐ) 一椽(chuán)

C.橄榄(lǎn) 落寞(mò) 细腻(nì) 廿(niàn)四桥

D.着(zhuó) 衣 椭(tuǒ)圆 萧索(xiāo) 潭柘(zè)寺

4下列句子中运用比喻修辞手法的一项是( )

A.这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样, 简直像是家家户户都养在家里的家虫。

B.像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色。

C.北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

D.秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?

5.下列有关郁达夫的文学常识,不正确的一项是( )

A.郁达夫,原名郁文,浙江富阳人,小说家、散文家。

B.他与郭沫若、成仿吾等人成立“创造社”,后参加中国左翼作家联盟。

C.他的主要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等。

D.小说《故都的秋》,情景交融,文笔优美,自成一家。

6.下列句子的横线处,填入的词语最恰当的一项是

①江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得______,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。

②秋蝉的______的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的________。

③对于秋,总是一样的特别引起深沉,幽远,严厉,______的感触来的。

A.燥 衰弱 歌唱 萧索 B.润 衰弱 啼唱 萧索

C. 润 微弱 歌唱 萧瑟 D.燥 微弱 啼唱 萧瑟

7.下列对“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”这句话的分析,不正确的一项是( )

A.这句话综合运用了比喻、对比、排比的修辞手法,生动形象,饶有趣味。四个比喻多从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。

B.北国之秋就像“白干”“馍馍”“大蟹”“骆驼”,形象地写出了其味烈、味深、味浓、味久的特色。

C.南国之秋就像“黄酒”“稀饭”“鲈鱼”“黄犬”,形象地写出了其味润、味浅、味淡、味短的特色,含蓄地表现出作者对南国之秋的“清淡”特色的眷恋之意。

D.写南国之秋,是为了南北对比,以“南”衬“北”。作者以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,突出了故都的秋感人至深。

8.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文中写了“鸽声”“蝉声”“雨声”“人声”,这些以声衬静,借助细小的声音充分体现了北平清静的特点。

B.“还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。”中描写北方的秋雨的排比句,既具有口语的生动性,又兼有语势连贯性,表达了作者的赞美之情。

C.文中多次运用对比手法,如用江南的秋与北国的秋作对比,来表现作者对北国之秋的思念与向往之情。

D.文中“像是家家户户都养在家里的家虫”的比喻生动形象地突出了北国秋蝉之多,表现了作者的喜爱之情。

9.对下列句子的修辞手法判断正确的一项是( )

A.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。(排比 对偶 比喻)

B.(南国之秋)比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。(排比 对比 比喻)

C.秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。(排比 对比 比喻)

D.秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。(比喻 对比 拟人)

10.《故都的秋》文中,两次写到声音:一是“青天下驯鸽的飞声”,一是“秋蝉的衰弱的残声”。对这样写的作用分析正确的一项是( )

A.两种声音的描写,巧妙地告诉读者,北国的秋天有“清、静、悲凉”的一面,也有生机勃勃的一面。

B.两种声音的描写,其实没有什么可探究的,就是写实而已,这两种声音那时那地确实有。

C.两种声音的描写,很好地写出了北国秋天景色的多样性,不然,就显得单调而乏味。

D.两种声音的描写,以声写静,更能让读者感受到了北国秋天的“清、静、悲凉”。

11.下列选项对课文内容表述不恰当的一项是( )

A.文章写出了北国之秋的“清”“静”“悲凉”的特点,并用江南之秋的“慢”“润”“淡”作对比,表达了作者对北国之秋的向往之情。

B.作者将故都的秋和个人心中的悲凉巧妙融合,不仅写出了对自然之秋的感受,也写出了对人生之秋的体味。

C.作者用悲凉同情的笔调描写了都市闲人凄凉无奈的生活片段,表达了作者对他们的怜悯之情。

D.《故都的秋》全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是一曲悲凉的秋的颂歌。

12.下列对《故都的秋》的分析,正确的一项是( )

A.“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”体现了作者对北国之秋倾注的深情,作者愿以生命留住北国之秋,可见其情之深,其爱之切。

B.“有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别的多。”作者认为秋的“悲凉”容易引发文人的颓废情绪,中国诗文中颂赞秋的文字特别多就是证明。

C.“南国之秋……比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”通过对不同的饮食物产的口感、风味进行比较,说明南国之秋和北国之秋各有特色,各具风味。

D.“这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。”把秋蝉比喻为蟋蟀、耗子,一方面说明秋蝉在北平数量极多,极为常见,另一方面说明秋蝉的嘶叫不被人们喜爱。

13.下列对《故都的秋》一课的分析正确的一项是( )

A.为了表现“故都的秋”,作者重点抓住秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣等景物进行细腻的描写,写出了“清”“静”“悲凉”的特点。

B.文章表现了作者对大自然的赞颂和内心淡淡的喜悦,所以他笔下的秋色、秋味便都呈现出清、静、迷人的情调,散乱的秋景统一在这感情的基调之下。

C.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。”这句话运用了“绘声绘色”和“以情取景”的描写方法。

D.作者不选择北平秋天的那些著名风景,如“陶然亭的芦花”之类,是因为这些著名风景是古往今来骚人墨客吟咏北京秋天常用的题材,难以写出新意来。

14.下列句中加横线的成语,运用错误的一项是( )

A.郁达夫先生在《故都的秋》一文中绘声绘色地描绘了北平那独特的“秋味”。

B.不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋来,我想也一定会感到一种不能自已的深情。

C.郁达夫先生的《故都的秋》有着深厚的文化底蕴,格调高雅,一般下里巴人是难以体会出其中的味道的。

D.一个明智的人应当具有一叶知秋、举一反三的能力。

阅读下面的文字,完成下面小题。

近些年,一些精品国剧走出国门,为世界很多国家和地区的电视荧屏带去了一股__________的中国风尚。以《长安十二时辰》为例,该剧将独具魅力的中华文化与紧张紧凑的叙事节奏相结合,很好地满足了海外观众在观剧娱乐的同时了解中国传统文化的双重需求。走出去,是机遇,是更大的市场,也意味着更多的挑战和更高的要求——海外观众的增多与国际市场的扩大,要求国产影视业____________掌握更先进的制作技术、选取更具特色的文化符号、创作更新颖的主题内容、制定更全面的传播策略,才有可能在竞争激烈的海外影视剧市场走得更远。此次《长安十二时辰》在海外广受欢迎,( )。该剧主创人员前前后后看了3遍小说,针对第一集写了23个版本,花费4个月时间抓住人物和故事核心,富于质感的画面、多样的制作拍摄手法、富有层次的场景设置,让外国观众对___________的中国影视剧有了全新的认识,也充分展现了当今国产电视剧制作水平的日益___________。可见,国产剧要想赢得很好的海外口碑,扩大全球市场,必须在提升制作水平的基础上讲好中国故事。

15. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 浓郁 必须 精雕细刻 国际化

B. 浓重 必需 精雕细刻 全球化

C. 浓重 必须 雕章琢句 全球化

D. 浓郁 必需 雕章琢句 国际化

16. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 不仅因为有精良的制作,还因为有精心打磨的故事

B. 不仅因为有精心打磨的故事,还因为有精良的制作

C. 不是因为精心打磨的故事,而是因为有精良的制作

D. 不是因为精良的制作,而是因为精心打磨的故事

17. 下列有关时间的文学文化常识解说不正确的是( )

A. “谨庠序之教,申之以孝悌之义”,“庠序”是学校的代称,“庠”出现在周代,“序”出现在商代。

B. 衅钟指古代新钟铸成,宰杀牲口,取血涂钟行祭。

C. 古人用月相纪日,“望”即“望日”,指阴历每月月圆的一天,“朔”指阴历每月初一,“晦”指阴历每月最后一天。

D. “黄昏”是十二时辰之一,是戌时,相当于现在的19时至21时,“黄昏”的下一个时辰是“夜半”。

二、文学类阅读

阅读下面的文字,完成小题。

北平的春天

周作人

北平的春天似乎已经开始了,虽然我还不大觉得。立春已过了十天,现在是七九六十三的起头了,布衲摊在两肩,穷人该有欣欣向荣之意。光绪甲辰即一九〇四年小除,那时我在江南水师学堂曾作一诗云:

一年倏就除,风物何凄紧。百岁良悠悠,白日催人尽。

既不为大椿,便应如朝茵。一死息群生,何处问灵蠢。

但是第二天除夕我又做了这样一首云:

东风三月烟花好,凉意千山云树幽,

冬最无情今归去,明朝又得及春游。

这诗是一样的不成东西,不过可以表示我总是很爱春天的。春天有什么好呢,要讲他的力量及其道德的意义,最好去查盲诗人爱罗先珂的抒情诗的演说,那篇世界语原稿是由我笔录,译本也是我写的,所以约略都还记得,但是这里誊录自然也更可不必了。春天的是官能的美,是要去直接领略的,关门歌颂一无是处,所以这里抽象的话暂且割爱。

且说我自己的关于春的经验,都是与游有相关的。古人虽说以鸟鸣春,但我觉得还是在别方面更感到春的印象,即是水与花木。迂阔的说一句,或者这正是活物的根本的缘故罢。小时候,在春天总有些出游的机会,扫墓与香市是主要的两件事,而通行只有水路,所在又多是山上野外,那么这水与花木自然就不会缺少的。香市是公众的行事,禹庙南镇香炉峰为其代表。扫墓是私家的,会稽的乌石头调马场等地方至今在我的记忆中还是一种代表的春景。庚子年三月十六日的日记云:

晨坐船出东郭门,挽纤行十里,至绕门山,今称东湖,为陶心云先生所创修,堤计长二百丈,皆植千叶桃垂柳及女贞子各树,游人颇多。又三十里至富盛埠,乘兜轿过市行三里许,越岭,约千余级。山中映山红牛郎花甚多,又有蕉藤数株,着花蔚蓝色,状如豆花,结实即刀豆也,可入药。路旁皆竹林,竹萌之出土者粗于碗口而长仅二三寸,颇为可观。忽闻有声如鸡鸣,阁阁然,山谷皆响,问之轿夫,云系雉鸡叫也。又二里许过一溪,阔数丈,水没及骭,舁者乱流而渡,水中圆石颗颗,大如鹅卵,整洁可喜。行三四里至墓所,松柏夹道,颇称闳壮。方祭时,小雨簌簌落衣袂间,幸即晴霁。下山午餐,下午开船。将进城门,忽天色如墨,雷电并作,大雨倾注,至家不息。

旧事重提,本来没有多大意思,这里只是举个例子,说明我春游的观念而已。我们本是水乡的居民,平常对于水不觉得怎么新奇,要去临流赏玩一番,可是生平与水太相习了,自有一种情分。仿佛觉得生活的美与悦乐之背景里都有水在,由水而生的草木次之,禽虫又次之。我非不喜禽虫,但它总离不了草木,不但是吃食,也实是必要的寄托,盖即使以鸟鸣春,这鸣也得在枝头或草原上才好,若是雕笼金锁,无论怎样的鸣得起劲,总使人听了索然兴尽也。

话休烦絮。到底北平的春天怎么样了呢。老实说,我住在北平已将二十年,不可谓不久矣,对于春游却并无什么经验。妙峰山虽热闹,尚无暇瞻仰,清明郊游只有野哭可听耳。北平缺少水气,使春光减了成色,而气候变化稍剧,春天似不曾独立存在,如不算他是夏的头,亦不妨称为冬的尾,总之风和日暖让我们着了单夹可以随意徜徉的时候是极少,刚觉得不冷就要热了起来了。不过这春的季候自然还是有的。第一,冬之后明明是春,且不说节气上的立春也已过了。第二,生物的发生当然是春的证据。人在春天却只是懒散,雅人称曰春困,这似乎是别一种表示。所以北平到底还是有他的春天,不过太慌张一点了,又欠腴润一点,叫人有时来不及尝他的味儿,有时尝了觉得稍枯燥了。虽然名字还叫作春天,但是实在就把他当作冬的尾,要不然便是夏的头,反正这两者在表面上虽差得远,实际上对于不大承认他是春天原是一样的。

我倒还是爱北平的冬天。春天总是故乡的有意思,虽然这是三四十年前的事,现在怎么样我不知道。至于冬天,就是三四十年前的故乡的冬天我也不喜欢:那些手脚生冻疮,半夜里醒过来像是悬空挂着似的上下四旁都是冷气的感觉,很不好受,在北平的纸糊过的屋子里就不会有的。在屋里不苦寒,冬天便有一种好处,可以让人家作事,手不僵冻,不必炙砚呵笔,于我们写文章的人大有利益。北平虽几乎没有春天,我并无什么不满意,盖吾以冬读代春游之乐久矣。

一九三六年二月

(选自《周作人散文选集》,有删改)

18.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章开篇引用作者早年所写的两首诗,表达了他对春天的感受,然后自然地引出对小时候春游的回忆。

B.因为自幼生长在江南水乡,作者对于水有一种特别的情感,认为水和花木才是春景中更有意味的部分。

C.作者长年居住在北平,但少有北平春游的经验,主要是由于这个城市除妙峰山之外,几乎无春景可言。

D.本文是一篇写景类散文,所写的景物与人事并不限于一时一地,这一写法具有散文“形散”的特征。

19.文章用了较多的文字誊录当年的日记,请谈谈作者这样安排的用意。

20.从文中画线句子来看,作者眼中北平的春天有哪些特点?这与《故都的秋》中郁达夫对于南国之秋的感受有哪些共同之处?请结合两篇文章简要分析。

《故都的秋》限训答案

一、单项选择

1.【答案】 C

【解析】本题考查学生辨析汉字字音的能力。文段中加点字的读音依次为:ruǐ、niǎo、diāo、jí、chuán。对照选项,可知C项全部正确。

2.【答案】A

【解析】本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。A.“散文钞”的“钞”应读chāo。

3.【答案】C

4.【答案】B

【解析】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。A.秋蝉就是一种虫子,它像家虫是为了表明它的常见,不是比喻的修辞。B.句中将“枣子颗儿”比作“橄榄”和“鸽蛋”,运用了比喻的修辞手法。C.“北方人念阵字,总老像是层字”中“阵”和“层”都是汉字,二者在北方人发音中相似,这是客观事实,不是比喻的修辞。D.运用“何尝……呢”的句式,是反问的修辞。

5.【答案】D

【解析】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。D.“小说《故都的秋》”错误,《故都的秋》是散文。

6. 【答案】B

【解析】本题考查正确使用词语的能力。实词注意从词语的含义、感彩、固定搭配、程度的轻重、运用的范围等角区分,成语注意望文生义、对象错配、褒贬误用、语法搭配、似是而非的角度分析,虚词注意分析连接的句子之间的关系和虚词的用法和意义是否相符。此题属于近义词语辨析,注意语境和词语的细微差别。本题,第①句,根据“时常多雨而少风”推知空气“润”。“衰弱”:指身体的机能、精力衰退减弱。“微弱”一般是形容气息微弱。“啼唱”:指鸟兽的啼叫。第②句,说的对象是秋蝉的“残声”,选用“衰弱”。这两个词都有荒凉冷清之意,“萧瑟”:形容风吹树叶的声音,形容环境冷清、凄凉。“萧索”:缺乏生机,不热闹。“萧索”更突出单调和凄清,“萧瑟”更突出一种凉意。第③处说的是求给人的感觉是凄清的,所以选用“萧索”。故选B。

7.【答案】C

【解析】C.“含蓄地表现出作者对南国之秋的‘清淡’特色的眷恋之意”错误,这句话通过对比表达了北国之秋的浓烈和喜爱之情。并且通过这一对比, 全文的情感就显得“更上一层楼”。

8.【答案】D

【解析】本题主要考查学生对本文艺术特色的分析鉴赏能力。D.“像是家家户户都养在家里的家虫”不是比喻,而是比较。

9.【答案】B

【解析】A、C项均无比喻,D项无对比。

10.【答案】D

【详解】侧重考查环境描写的作用。分析环境描写的作用一般从环境的渲染、情节的发展、人物形象的刻画、主题的暗示等角度考虑,声音的作用,在基调偏于欢快的文章中,声音可能是突出生机,增加欢快气氛的重要环境氛围;而在格调偏于宁静、悲哀、伤感的文章中(也包括诗词),声音是作用大抵是“以动衬静”。文中对两种声音的描写,均是以声写静,为表现主题服务。即写出北国秋的特点,更能让读者感受到了北国秋天的“清、静、悲凉”。故选D。

11.【答案】C

【详解】本题考查学生对文章的综合赏析能力。此类题考查的角度较多,有内容的理解,层次的概括,思想情感赏析、写作手法的评价等。C项,“都市闲人凄凉无奈的生活片段,表达了作者对他们的怜悯之情”错误。作者是用轻松欢快的笔调描写都市闲人无忧无虑的生活片段,抒发作者对闲适生活的向往之情。故选C。

12【答案】A

【详解】B项,“作者认为秋的‘悲凉‘容易引发文人的颓废情绪”错误,从语句来看,“中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别的多”是“有些批评家”的观点,而非作者的观点。C项,“说明南国之秋和北国之秋各有特色,各具风味”错误,从文中来看,作者把南国之秋和北国之秋进行比较,是为了突出北国之秋的特点。D项,“另一方面说明秋蝉嘶叫不被人们喜爱”错误,从句中的“简直像是家家户户都养在家里的家虫”来看,作者以“家虫”称呼“秋蝉”,这“秋蝉”好似宠物,暗含了作者内心对它的喜爱之情,对北国秋声中这一“高音”的情有独钟。

13【答案】A

【详解】B项,作者内心笼罩着淡淡的悲凉,文章基调也是如此;C项,没有“绘色”;D项,只是原因之一,不全面。

14【答案】C

【详解】A项,绘声绘色:指以可见或可理解的形式来描绘或概括。形容叙述、描写得极其逼真。B项,不能自已:不能抑制自己的感情。C项,下里巴人:原指战国时代楚国民间流行的一种歌曲,今用于比喻通俗的文学艺术。此处望文生义。D项,一叶知秋:比喻通过个别的细微的迹象,可以看到整个形势的发展趋向与结果。

15.【答案】A

本题考查学生正确使用词语(包括熟语)的能力。

第一空,“浓郁”,香气、色彩、气氛等浓厚。“浓重”,指烟雾、气味、色彩等很浓很重。此处修饰“中国风尚”,应该用词语“浓郁”。

第二空,“必须”,必要,一定要(多就事理、情理而言)。“必需”,不可缺少的,一定要有的。此处语境是指要求国产影视业一定要掌握更先进的制作技术等,所以应该用词语“必须”。

第三空,“精雕细刻”,精心、细致地雕刻制作。比喻严谨的创作风格和刻意追求完美的精神。“雕章琢句”,刻意去修饰文章的词句。此处语境是指精心制作的中国影视剧,所有应该用成语“精雕细刻”。

第四空,“国际化”,是设计和制造领域适应不同区域要求的产品的一种方式。“全球化”,指全球联系不断增强,人类生活在全球规模的基础上发展及全球意识的崛起。国与国之间在政治、经济贸易上互相依存。此处语境是指国产电视剧制作适应不同区域要求,应该用词语“国际化”。

16.【答案】B

本题考查学生语言表达之连贯的能力。

结合下文“该剧主创人员前前后后看了3遍小说,针对第一集写了23个版本,花费4个月时间抓住人物和故事核心,富于质感的画面、多样的制作拍摄手法、富有层次的场景设置”可知,先说的“精心打磨的故事”,后说的是“精良的制作”,保持前后一致,此处也应该先说“精心打磨的故事”,后说“精良的制作”,排除选项AD;

“精心打磨的故事”和“精良的制作”都是《长安十二时辰》在海外广受欢迎的原因,所以排除选项CD。

17.【答案】D

本题考查学生理解古代文化常识的能力。

D.“‘黄昏’的下一个时辰是‘夜半’”错误,“黄昏”的下一个时辰是“人定”。

二、文学类阅读

18.【答案】C

【详解】C.“少有北平春游的经验,主要是由于这个城市除妙峰山之外,几乎无春景可言”错,文中写到“北平到底还是有他的春天,不过太慌张一点了,又欠腴润一点,叫人有时来不及尝他的味儿,有时尝了觉得稍枯燥了”,是说北京春景的短暂和不腴润,并不是说无春景。

19.作者通过当年日记的游历内容来表达自己“春游的观念”,认为春天是一种官能的美,要以五官直接去领略,所以感受春天就要去春游,而春游又必须跟水与花木有直接的联系才有意趣。

【详解】文本第四段写到“春天的是官能的美,是要去直接领略的,关门歌颂一无是处”,表明作者认为春天要出门用感官感受春景;第六段中,用了较多的文字来写当年的日记中所记的故乡春游的景象,第七段作者说“这里只是举个例子,说明我春游的观念而已”,意在表明作者认为春景是和游历紧密关联,此段又提到因为是水乡居民所以“觉得生活的美与悦乐之背景里都有水在,由水而生的草木次之,禽虫又次之”,所以作者觉得春游不能离开水和草木。

20.(1)作者认为北京的春天“太慌张”“欠腴润”,是短促、枯燥的。

(2)二者的共同之处是:北京的春意和南国的秋意都不浓厚,一个短促,一个寡淡。作者眼中的北京的春天“太慌张”“欠腴润”,所以是短促的、枯燥的;《故都的秋》中郁达夫认为南国之秋慢、润、淡,因为南国之秋和缓、温润、清冷,总体凸显出“淡”的特点。

【详解】原文倒数第二段提到“所以北平到底还是有他的春天,不过太慌张一点了,又欠腴润一点,叫人有时来不及尝他的味儿,有时尝了觉得稍枯燥了”,作者认为北京的春天太过短促,因为不是江南水乡,少了水的润泽,又不免枯燥。总之春意单薄;《故都的秋》作者以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,以这秋的深味在南方“尝不透”,非要在北方“才感受得到底”作对比,这样南北对比、衬托,说明南国的秋意寡淡,尝不透,所以不浓厚

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读