统编版语文九年级下册 第9课 鱼我所欲也课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级下册 第9课 鱼我所欲也课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 603.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 10:30:50 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第9课 鱼我所欲也

第三单元

第9课 鱼我所欲也

知识导航

课内精读

课内外文言文联读

新题专列·素养提升

1

2

3

4

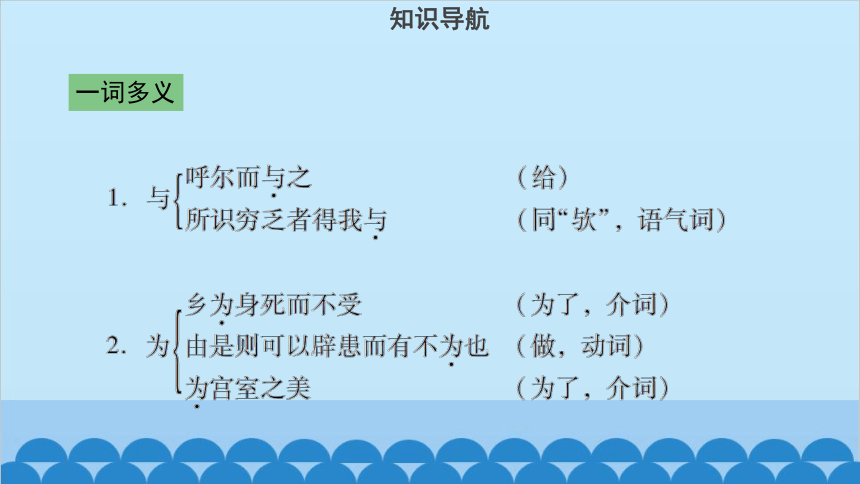

知识导航

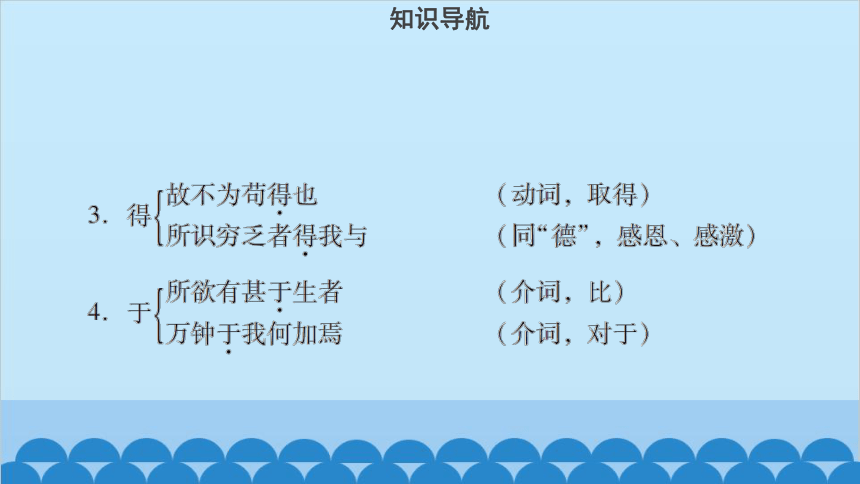

一词多义

知识导航

知识导航

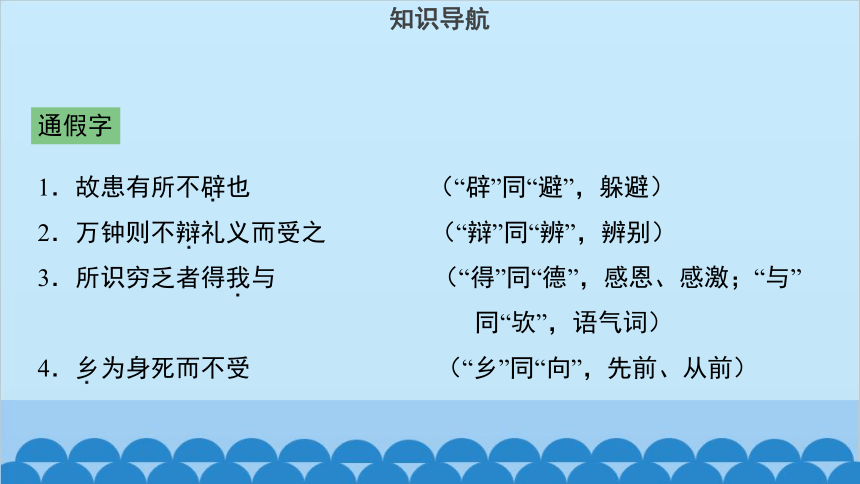

1.故患有所不辟也 (“辟”同“避”,躲避)

2.万钟则不辩礼义而受之 (“辩”同“辨”,辨别)

3.所识穷乏者得我与 (“得”同“德”,感恩、感激;“与” 同“欤”,语气词)

4.乡为身死而不受 (“乡”同“向”,先前、从前)

通假字

知识导航

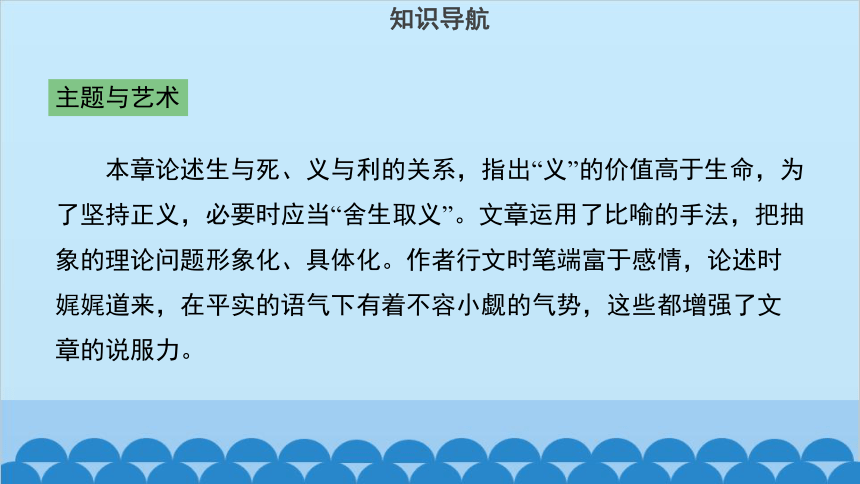

本章论述生与死、义与利的关系,指出“义”的价值高于生命,为了坚持正义,必要时应当“舍生取义”。文章运用了比喻的手法,把抽象的理论问题形象化、具体化。作者行文时笔端富于感情,论述时娓娓道来,在平实的语气下有着不容小觑的气势,这些都增强了文章的说服力。

主题与艺术

课内精读

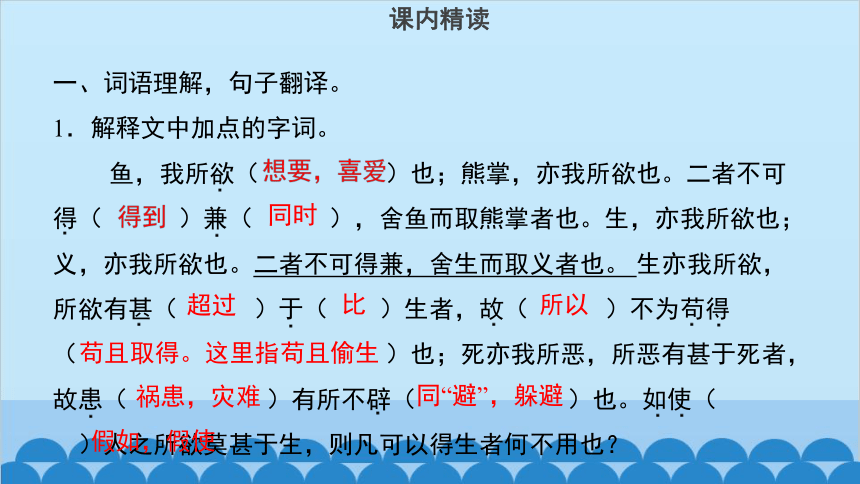

一、词语理解,句子翻译。

1.解释文中加点的字词。

鱼,我所欲( )也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得( )兼( ),舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 生亦我所欲,所欲有甚( )于( )生者,故( )不为苟得

( )也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患( )有所不辟( )也。如使( )人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

同时

超过

比

所以

苟且取得。这里指苟且偷生

祸患,灾难

同“避”,躲避

假如,假使

课内精读

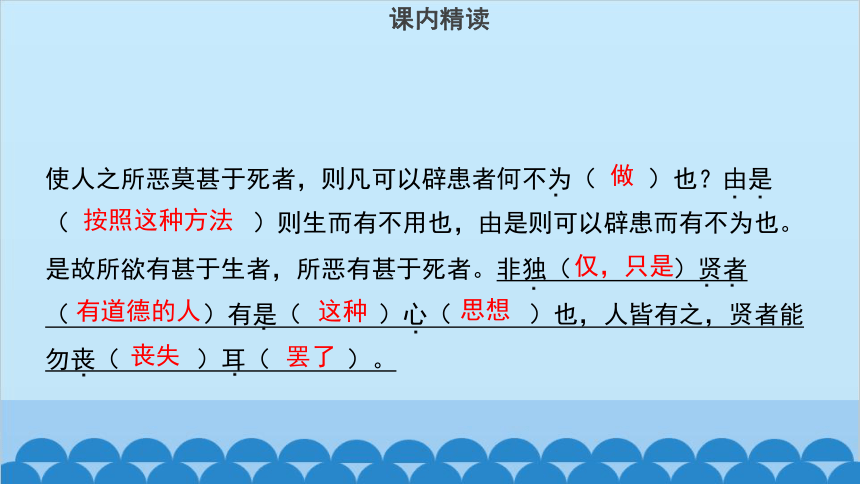

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为( )也?由是

( )则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。 是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独( )贤者

( )有是( )心( )也,人皆有之,贤者能勿丧( )耳( )。

做

按照这种方法

仅,只是

有道德的人

这种

思想

丧失

罢了

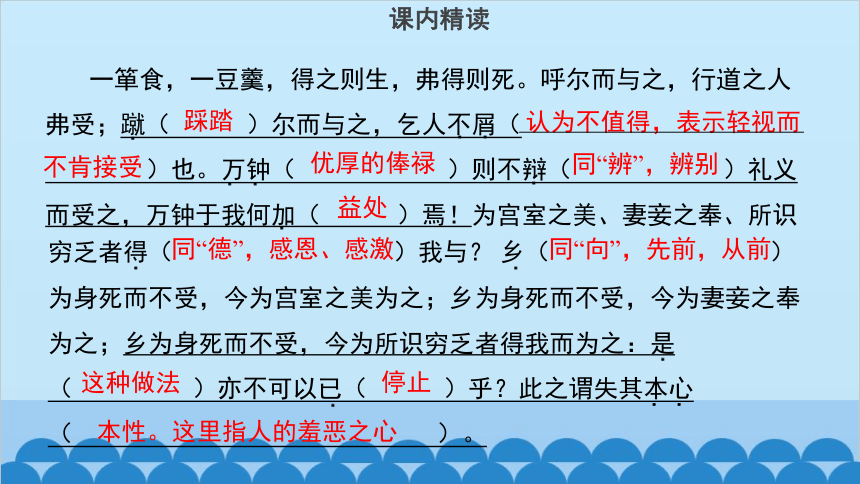

穷乏者得( )我与? 乡( )为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是

( )亦不可以已( )乎?此之谓失其本心

( )。

同“德”,感恩、感激

同“向”,先前,从前

这种做法

停止

本性。这里指人的羞恶之心

课内精读

. .

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴( )尔而与之,乞人不屑(

)也。万钟( )则不辩( )礼义而受之,万钟于我何加( )焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识

踩踏

认为不值得,表示轻视而

不肯接受

优厚的俸禄

同“辨”,辨别

益处

2.下列各组句子中,加点词语的意思相同的一项是( )

A.万钟则不辩礼义而受之 / 由是则生而有不用也

B.万钟于我何加焉 / 有亭翼然临于泉上

C.是亦不可以已乎/ 惧其不已也

D.所识穷乏者得我而为之 / 二者不可得兼

课内精读

.

C

3.翻译文中画线的句子。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

________________________________________________________________________________________________________________

(2)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

________________________________________________________

课内精读

如果这两样东西不能同时得到的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失罢了。

课内精读

(3)蹴尔而与之,乞人不屑也。

_____________________________________________________________

(4)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

________________________________________________________________________________________________________________________

用脚踩踏过给别人吃,乞丐也不愿意接受。

(可是有的人)见了优厚的俸禄则不辨别是否合乎礼义就接受了,这样的话,优厚的俸禄对我有什么益处呢?

课内精读

(5)乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

______________________________________________________________________________________________________________________

(6)是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

___________________________________________________________

先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在却为了所认识的穷困的人感激我而接受了。

这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人的羞恶之心。

课内精读

二、内容理解。

1.内容理解填空(简答)题。

(1)文中把“鱼”比作“ ”,把“熊掌”比作“ ”,用“舍鱼而取熊掌”比喻“ ”,生动阐明“在生与义不可同时兼得时,舍生取义”的观点。

生

义

舍生取义

课内精读

(2)文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写的好处是什么?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

形象引出本文的论点,生动阐明“在生与义不可同时兼得时,舍生取义”的观点;给所要论述的问题增加了通俗性,为下文议论正题作铺垫。

课内精读

(3)“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”作者交代这一句的意图是什么?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

强调人生来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间做出正确的选择。但有的人却因经不起利欲的诱惑,丧失了这种善心,干出见利忘义的事;而那些敢于坚守正义的“贤者”,只不过是能够自觉保护和发扬这种固有的善心罢了。

课内精读

(4)“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也”的深层含义是什么?

____________________________________________________________________________________________________________________

如果一个人,所喜爱的没有超过生命的,所厌恶的没有超过死亡的,那么这样的人就会无所不为,就会成为卑鄙无耻的人。

课内精读

2.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.孟子从“鱼”与“熊掌”的选择联系到“生”与“义”的选择,自然通俗。

B.孟子认为,人们可以忍受别人的羞辱去接受那些关乎性命的东西,合乎人性。

C.孟子通过举例,告诫那些接受优厚俸禄的人也应该讲求“礼义”,观点明确。

D.孟子告诉人们,在面临各种各样的抉择时,应把正义放在首位,发人深思。

B

阅读下面的文言文,完成文后问题。

(甲)鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生

者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

课内外文言文联读

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

课内外文言文联读

(乙)崔篆平反

崔篆,汉人也,为郡守,时王莽改制①,爪牙遍及各地,严刑峻②法,杀戮无辜。篆所至之县,囚系满狱。篆垂涕曰:“嗟乎,刑法酷烈,乃至于斯③!此皆何罪!”遂为之平反,所出二千余人。吏叩头谏曰:“君诚仁者,然今独君为君子,将有悔乎?”篆曰:“吾无悔,纵杀吾一人而赎二千人,何悔之有!”吏默然无以④应。

【注释】①王莽改制:王莽篡权,改汉朝为新朝。②峻:苛刻。

③斯:这种地步。④无以:没什么用来。

课内外文言文联读

1.下列各组句子中,加点词的意思相同的一项是( )

A.所欲有甚于生者 / 可爱者甚蕃

B.非独贤者有是心也 / 斯是陋室

C.行道之人弗受 / 伐竹取道

D.故不为苟得也 / 得之心而寓之酒也

.

C

课内外文言文联读

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

________________________________________________________________________________________________________________

(可是有的人)见了优厚的俸禄却不分辨是否合乎礼义就接受了,

(这样)优厚的俸禄对我有什么益处呢?

课内外文言文联读

3.(甲)文中连用三个“乡为身死而不受,今为……为之”句式的句子,有什么表达效果?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①构成排比句,将今昔进行对比,强烈地批判了重利轻义的行为,使论证更富有气势。②罗列出“万钟则不辩礼义而受之”者见利忘义的原因:豪华的住宅、妻妾的侍奉、所认识的穷困的人的感激。③论证了失掉“本心”的表现。

课内外文言文联读

4.结合(乙)文的内容,用(甲)文的观点分析崔篆的形象。

______________________________________________________________________________________________________________________

崔篆爱护百姓,宁愿舍弃生命,也要坚持道义,为身陷牢狱的两千多名无辜百姓平反,这正体现了孟子表达的“舍生取义”的观点。

课内外文言文联读

1.某学校九年级(2)班开展了“初识诸子百家”的主题探究学习活动。活动结束后,张扬同学对诸子百家的思想拟好了下联,请你根据上联提供的内容拟一个上联。

上联内容:儒家的圣人孔子主张仁政教化,亚圣孟子宣扬性善学说

上联:_____________________________

下联:道家老子庄子从法自然追求虚无

儒家孔子孟子主张仁政宣扬性善

新题专列·素养提升

2.新冠肺炎疫情在武汉肆意蔓延之际,无数医疗工作者纷纷主动请战,冒着感染病毒的危险,奔赴防治一线,救死扶伤,他们这种行为就是孟子《鱼我所欲也》中的“ ,

”两句的真实写照。

二者不可得兼

舍生而取义者也

新题专列·素养提升

感谢聆听

第9课 鱼我所欲也

第三单元

第9课 鱼我所欲也

知识导航

课内精读

课内外文言文联读

新题专列·素养提升

1

2

3

4

知识导航

一词多义

知识导航

知识导航

1.故患有所不辟也 (“辟”同“避”,躲避)

2.万钟则不辩礼义而受之 (“辩”同“辨”,辨别)

3.所识穷乏者得我与 (“得”同“德”,感恩、感激;“与” 同“欤”,语气词)

4.乡为身死而不受 (“乡”同“向”,先前、从前)

通假字

知识导航

本章论述生与死、义与利的关系,指出“义”的价值高于生命,为了坚持正义,必要时应当“舍生取义”。文章运用了比喻的手法,把抽象的理论问题形象化、具体化。作者行文时笔端富于感情,论述时娓娓道来,在平实的语气下有着不容小觑的气势,这些都增强了文章的说服力。

主题与艺术

课内精读

一、词语理解,句子翻译。

1.解释文中加点的字词。

鱼,我所欲( )也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得( )兼( ),舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 生亦我所欲,所欲有甚( )于( )生者,故( )不为苟得

( )也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患( )有所不辟( )也。如使( )人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

同时

超过

比

所以

苟且取得。这里指苟且偷生

祸患,灾难

同“避”,躲避

假如,假使

课内精读

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为( )也?由是

( )则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。 是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独( )贤者

( )有是( )心( )也,人皆有之,贤者能勿丧( )耳( )。

做

按照这种方法

仅,只是

有道德的人

这种

思想

丧失

罢了

穷乏者得( )我与? 乡( )为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是

( )亦不可以已( )乎?此之谓失其本心

( )。

同“德”,感恩、感激

同“向”,先前,从前

这种做法

停止

本性。这里指人的羞恶之心

课内精读

. .

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴( )尔而与之,乞人不屑(

)也。万钟( )则不辩( )礼义而受之,万钟于我何加( )焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识

踩踏

认为不值得,表示轻视而

不肯接受

优厚的俸禄

同“辨”,辨别

益处

2.下列各组句子中,加点词语的意思相同的一项是( )

A.万钟则不辩礼义而受之 / 由是则生而有不用也

B.万钟于我何加焉 / 有亭翼然临于泉上

C.是亦不可以已乎/ 惧其不已也

D.所识穷乏者得我而为之 / 二者不可得兼

课内精读

.

C

3.翻译文中画线的句子。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

________________________________________________________________________________________________________________

(2)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

________________________________________________________

课内精读

如果这两样东西不能同时得到的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失罢了。

课内精读

(3)蹴尔而与之,乞人不屑也。

_____________________________________________________________

(4)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

________________________________________________________________________________________________________________________

用脚踩踏过给别人吃,乞丐也不愿意接受。

(可是有的人)见了优厚的俸禄则不辨别是否合乎礼义就接受了,这样的话,优厚的俸禄对我有什么益处呢?

课内精读

(5)乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

______________________________________________________________________________________________________________________

(6)是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

___________________________________________________________

先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在却为了所认识的穷困的人感激我而接受了。

这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人的羞恶之心。

课内精读

二、内容理解。

1.内容理解填空(简答)题。

(1)文中把“鱼”比作“ ”,把“熊掌”比作“ ”,用“舍鱼而取熊掌”比喻“ ”,生动阐明“在生与义不可同时兼得时,舍生取义”的观点。

生

义

舍生取义

课内精读

(2)文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写的好处是什么?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

形象引出本文的论点,生动阐明“在生与义不可同时兼得时,舍生取义”的观点;给所要论述的问题增加了通俗性,为下文议论正题作铺垫。

课内精读

(3)“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”作者交代这一句的意图是什么?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

强调人生来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间做出正确的选择。但有的人却因经不起利欲的诱惑,丧失了这种善心,干出见利忘义的事;而那些敢于坚守正义的“贤者”,只不过是能够自觉保护和发扬这种固有的善心罢了。

课内精读

(4)“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也”的深层含义是什么?

____________________________________________________________________________________________________________________

如果一个人,所喜爱的没有超过生命的,所厌恶的没有超过死亡的,那么这样的人就会无所不为,就会成为卑鄙无耻的人。

课内精读

2.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.孟子从“鱼”与“熊掌”的选择联系到“生”与“义”的选择,自然通俗。

B.孟子认为,人们可以忍受别人的羞辱去接受那些关乎性命的东西,合乎人性。

C.孟子通过举例,告诫那些接受优厚俸禄的人也应该讲求“礼义”,观点明确。

D.孟子告诉人们,在面临各种各样的抉择时,应把正义放在首位,发人深思。

B

阅读下面的文言文,完成文后问题。

(甲)鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生

者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

课内外文言文联读

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

课内外文言文联读

(乙)崔篆平反

崔篆,汉人也,为郡守,时王莽改制①,爪牙遍及各地,严刑峻②法,杀戮无辜。篆所至之县,囚系满狱。篆垂涕曰:“嗟乎,刑法酷烈,乃至于斯③!此皆何罪!”遂为之平反,所出二千余人。吏叩头谏曰:“君诚仁者,然今独君为君子,将有悔乎?”篆曰:“吾无悔,纵杀吾一人而赎二千人,何悔之有!”吏默然无以④应。

【注释】①王莽改制:王莽篡权,改汉朝为新朝。②峻:苛刻。

③斯:这种地步。④无以:没什么用来。

课内外文言文联读

1.下列各组句子中,加点词的意思相同的一项是( )

A.所欲有甚于生者 / 可爱者甚蕃

B.非独贤者有是心也 / 斯是陋室

C.行道之人弗受 / 伐竹取道

D.故不为苟得也 / 得之心而寓之酒也

.

C

课内外文言文联读

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

________________________________________________________________________________________________________________

(可是有的人)见了优厚的俸禄却不分辨是否合乎礼义就接受了,

(这样)优厚的俸禄对我有什么益处呢?

课内外文言文联读

3.(甲)文中连用三个“乡为身死而不受,今为……为之”句式的句子,有什么表达效果?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①构成排比句,将今昔进行对比,强烈地批判了重利轻义的行为,使论证更富有气势。②罗列出“万钟则不辩礼义而受之”者见利忘义的原因:豪华的住宅、妻妾的侍奉、所认识的穷困的人的感激。③论证了失掉“本心”的表现。

课内外文言文联读

4.结合(乙)文的内容,用(甲)文的观点分析崔篆的形象。

______________________________________________________________________________________________________________________

崔篆爱护百姓,宁愿舍弃生命,也要坚持道义,为身陷牢狱的两千多名无辜百姓平反,这正体现了孟子表达的“舍生取义”的观点。

课内外文言文联读

1.某学校九年级(2)班开展了“初识诸子百家”的主题探究学习活动。活动结束后,张扬同学对诸子百家的思想拟好了下联,请你根据上联提供的内容拟一个上联。

上联内容:儒家的圣人孔子主张仁政教化,亚圣孟子宣扬性善学说

上联:_____________________________

下联:道家老子庄子从法自然追求虚无

儒家孔子孟子主张仁政宣扬性善

新题专列·素养提升

2.新冠肺炎疫情在武汉肆意蔓延之际,无数医疗工作者纷纷主动请战,冒着感染病毒的危险,奔赴防治一线,救死扶伤,他们这种行为就是孟子《鱼我所欲也》中的“ ,

”两句的真实写照。

二者不可得兼

舍生而取义者也

新题专列·素养提升

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读