人民版必修2专题七第三课苏联社会主义改革与挫折(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修2专题七第三课苏联社会主义改革与挫折(共45张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-05 08:16:48 | ||

图片预览

文档简介

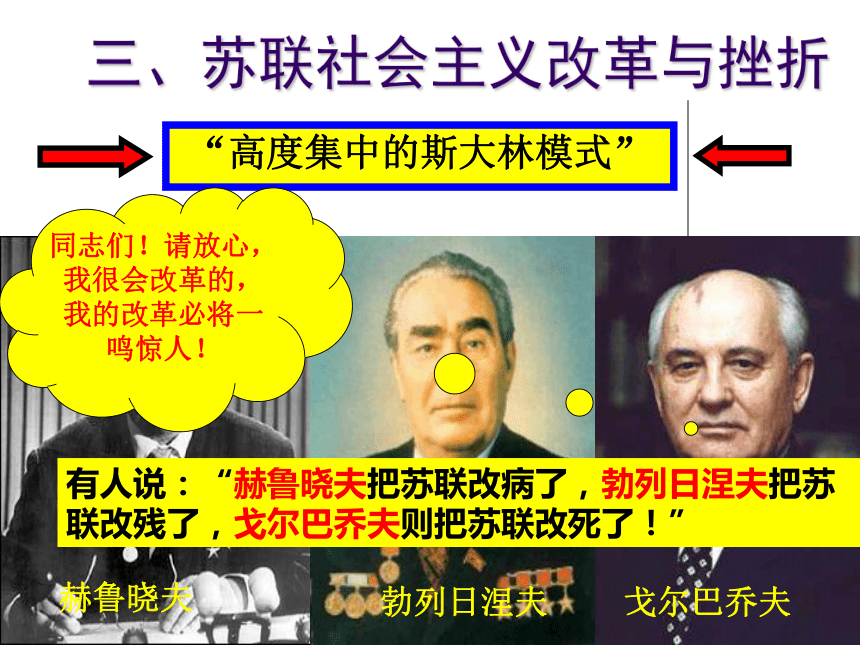

课件45张PPT。 1986年在苏联流传着一则笑话。这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊道:“前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫三、苏联社会主义改革与挫折“高度集中的斯大林模式”同志们!请放心,我很会改革的,我的改革必将一鸣惊人!有人说:“赫鲁晓夫把苏联改病了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫则把苏联改死了!”【课标要求】 1、概述赫鲁晓夫、勃烈日涅夫、戈尔巴乔夫改革的基本历程、主要内容并分析其失败的原因;

2、认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性;

3、体会改革的艰难曲折,树立自强不息、勇于改革创新的精神。重点:概述“赫、勃和戈”改革

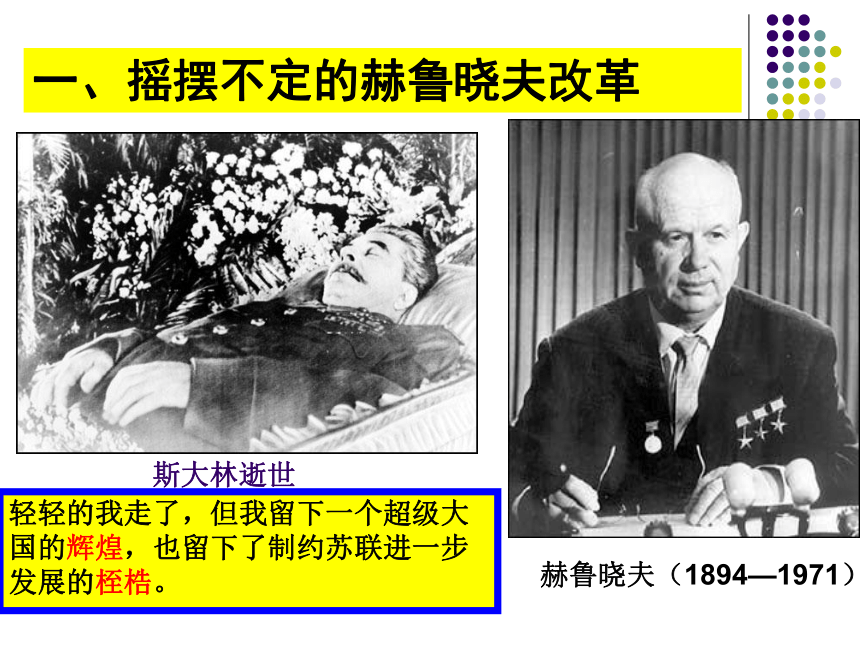

难点:探讨苏联解体的原因斯大林逝世 赫鲁晓夫(1894—1971)轻轻的我走了,但我留下一个超级大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的桎梏。一、摇摆不定的赫鲁晓夫改革(1)斯大林模式的弊端日益暴露:

农业的相对落后;

工业领域暴露出越来越多的问题;1、赫鲁晓夫改革的背景(2)对斯大林的个人崇拜有增无减;(3)1953年,斯大林的逝世(契机,可能)

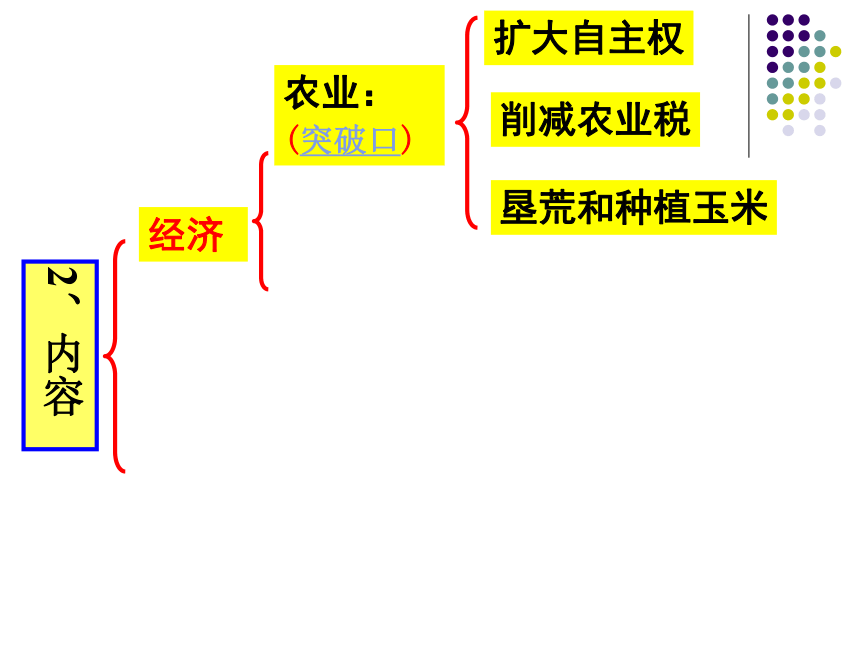

经济农业:

(突破口) 扩大自主权削减农业税垦荒和种植玉米2、内容赫鲁晓夫大力提倡种植玉米赫鲁晓夫在农场视察经济政治 农业:

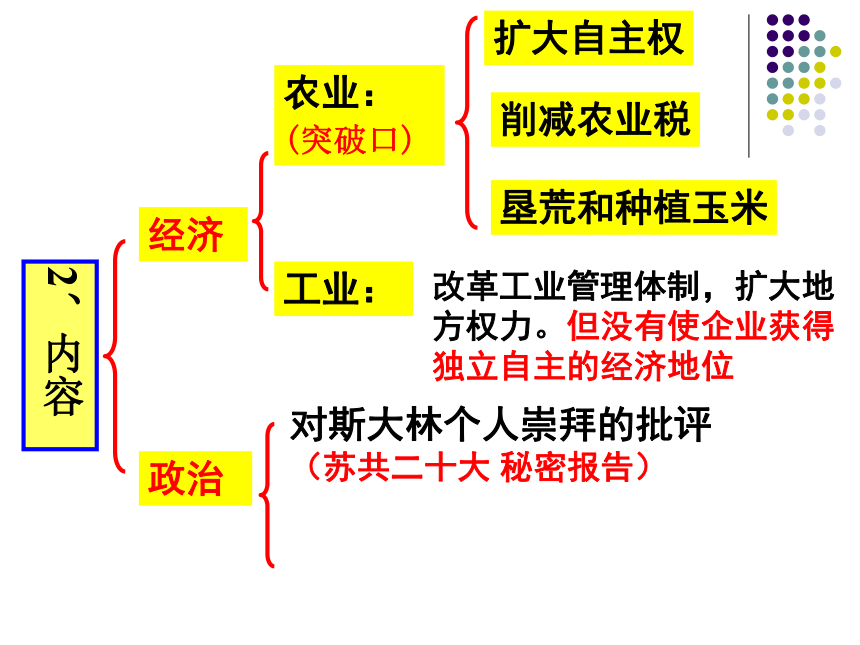

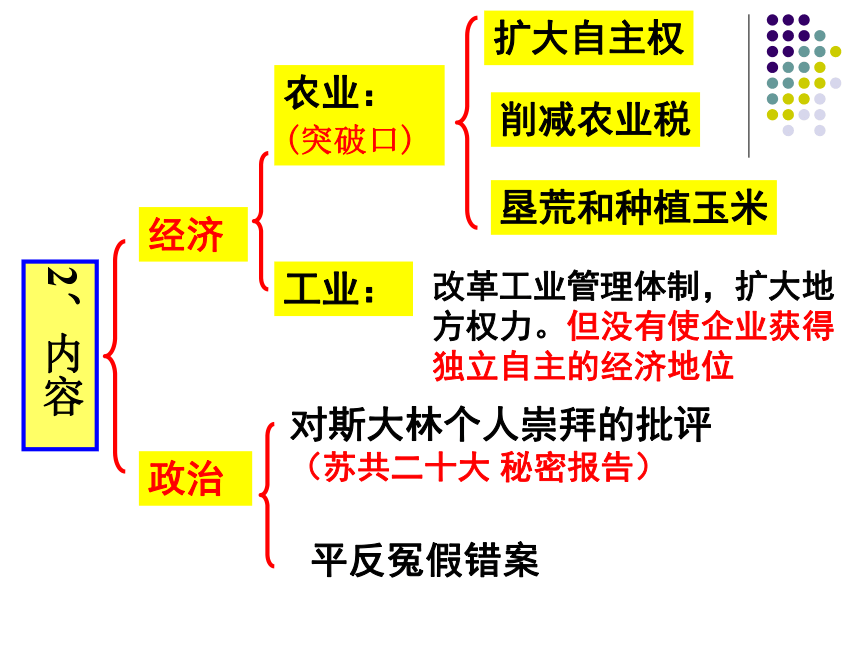

(突破口) 扩大自主权削减农业税垦荒和种植玉米工业: 改革工业管理体制,扩大地方权力。但没有使企业获得独立自主的经济地位对斯大林个人崇拜的批评

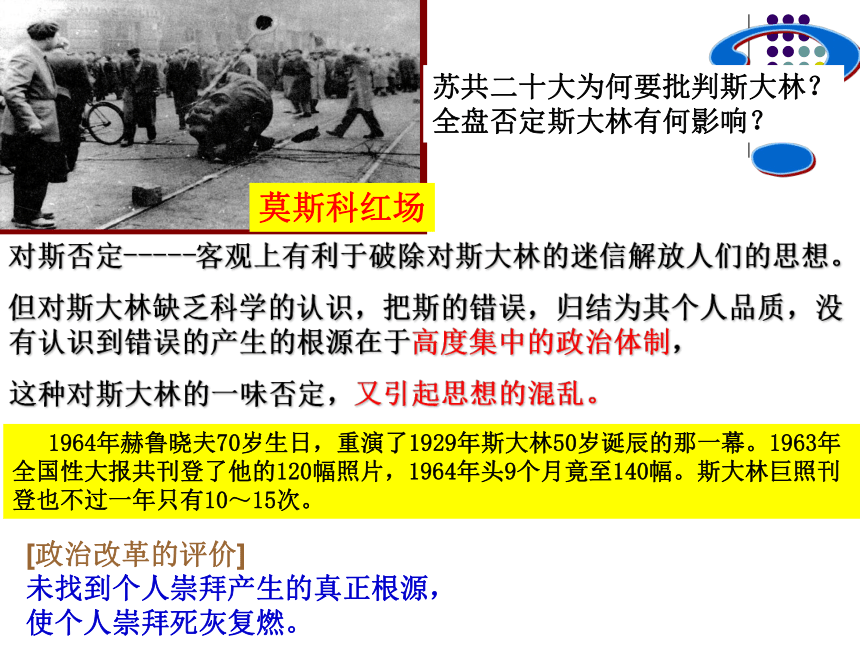

(苏共二十大 秘密报告)2、内容 1964年赫鲁晓夫70岁生日,重演了1929年斯大林50岁诞辰的那一幕。1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,1964年头9个月竟至140幅。斯大林巨照刊登也不过一年只有10~15次。莫斯科红场?苏共二十大为何要批判斯大林?

全盘否定斯大林有何影响?对斯否定-----客观上有利于破除对斯大林的迷信解放人们的思想。

但对斯大林缺乏科学的认识,把斯的错误,归结为其个人品质,没有认识到错误的产生的根源在于高度集中的政治体制,

这种对斯大林的一味否定,又引起思想的混乱。[政治改革的评价]

未找到个人崇拜产生的真正根源,

使个人崇拜死灰复燃。经济政治 农业:

(突破口) 扩大自主权削减农业税垦荒和种植玉米工业: 改革工业管理体制,扩大地方权力。但没有使企业获得独立自主的经济地位对斯大林个人崇拜的批评

(苏共二十大 秘密报告)平反冤假错案2、内容3、结果:收效甚微失败积极:冲击了“神圣不可侵犯”的斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。消极:未能从根本上打破斯大林模式的框架。

4、评价: 赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,

但最终还是扮演了守墓人的角色。 有人评论赫鲁晓夫是:“徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深的旧时代的泥淖中而不能自拔。” ①改革没有结合国情②改革缺乏实事求是的精神,思想上急于求成 ③改革缺乏正确的指导思想,理论上准备不足 ④改革没有突破高度集中的斯大林模式。(根本)5、赫鲁晓夫改革失败的原因1964年赫在无奈中被迫下台 赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了他毁誉参半的一生。 1、勃列日涅夫改革的内容(1)前期 有所发展(2)后期 逐渐停滞 (70年代初)重点在工业上

“新经济体制”经济方面: 在国营企业中推行“改进工业管理,完善计划工作和

加强工业生产的经济刺激”。(60年后期——70年前期)二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革(1964-1982) 勃列日涅夫过分追求稳定,放慢改革步伐,经济发展呈现停滞和下降趋势。2、改革的成就据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%,工业生产从30%上升到80%以上,农业生产从55%上升到85%。

苏联人均住房面积由1965年的10m2,提高到1981年的16m2 。

——李振城《苏联兴亡的沉思》前期:工农业有了很大发展,人民生活水平提高,军事

政治实力可与美国匹敌(美苏争霸占据上风)后期:70年代初,改革呈现停滞和下降趋势,进入僵化状态。苏联社会陷入因境。改革的结果:最终失败3、勃列改革失败的原因

原因一:仍未突破高度集中的斯大林模式。(根因)原因二:对国情的错误判断,脱离实际。

原因三:推行霸权主义的外交政策,与美国进行军备竞赛,加重了经济负担。

到1975年以后,国民经济进入停滞时期。1967年,勃列日涅夫宣布苏联已建成“发达社会主义”社会,这种过高估计苏联社会实际发展水平的错误判断,进一步阻碍了改革进程。赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革的比较1、目的:都是为了解决斯大林模式的弊端

2、内容: 赫鲁晓夫:重点在农业

勃列日涅夫:重点在工业

3、结果:相似,都取得一些成果,但最终失败

4、失败原因(根本):未从根本上破除斯大林模式安德罗波夫契尔年科 他说“俄国的悲剧,就在于卡尔·马克思的晚年时代已经死去的思想,却在20世纪初的俄罗斯被选择”。“共产主义是不可能实现的口号”。

——《第7集 苏共的领导集团》 Михаил Сергеевич Горбачёв 三、莫斯科落日—戈尔巴乔夫改革和苏联解体1、背景 思考:戈尔巴乔夫改革前他面

临着什么样的困难?材料:苏俄人民生活水平从1917年的欧洲第5, 1985年跌至世界第88。民用工业品技术非常落后,质量低劣。

高度集中的政治体制下,干部任命制、职务终身制使苏联形成了一个官僚精英集团……思想僵化,贪污受贿。人民群众对共产党不满的情绪日增。

俄国靠扩张起家,民族众多,且发展极不平衡。苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策。

“二战”后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的四分之一,背上沉重的包袱。三、莫斯科落日—戈尔巴乔夫改革和苏联解体1、背景 思考:戈尔巴乔夫改革前他面

临着什么样的困难?政治:

经济:

民族

关系 :

对外

关系:政治生活僵化发展速度下降民族矛盾尖锐关系紧张,

急需缓和旧体制的束缚2、改革进程:

1) 1985—1988年,经济改革,实施“加速发展战略”,失败;

2) 1988年后,政治改革

A.改变指导思想B.改变党的地位:实行多党制推出 “民主化”和“公开性”——党内外各种反对势力趁机崛起釜底抽薪“人道的、民主的社会主义”指导思想:人道的、民主的社会主义,实质是改良的资本主义。即全盘西方化,这是改革失败的思想根源,也是西方国家实施“和平演变”战略的结果。

——动摇苏共的领导地位3、后果:

A.国家政局不稳 B.经济大滑坡

C.思想领域极度混乱 D.民族分离倾向加剧

结果:失败。

党内斗争公开化,苏共分裂。国家走向解体。4、苏联解体的步骤八一九事件----国家政权发生质变<<明斯克协定>>----独联体成立<<阿拉木图宣言>>----苏联解体“八一九”事件<<阿拉木图宣言>>1991年12月25日苏联国旗从克里姆林宫悄然降下,俄罗斯国旗缓缓升起,标志着苏联时代的结束。苏联国旗 俄罗斯国旗 戈尔巴乔夫其人直到前苏联社会主义大厦倾

覆时才最后说出:“我一生的主要事业已经

完成了。”原来他的本意就是要改变苏联是

社会制度。他在回忆录中坦率承认,他时从

大学时代开始对社会主义开始怀疑的,并认

为:“只有从这个制度的顶端,才能有效地

改革这个制度。”他一生的事业确实完成了。 问题探讨:1、有人说,是戈尔巴乔夫的改革葬送了苏联,如果不改革,苏联就不会解体。你是否赞同这种说法吗?为什么?1)、根本原因:斯大林体制下的问题长期没有得到纠正2)、历史原因:政策上的错误(民族高压政策导致的民族分离运动)3)、外因:西方国家的和平演变4)、直接原因:戈尔巴乔夫的改革背离社会主义方向2、苏联解体,从中我们得到了哪些认识? ①社会主义道路并不是一帆风顺的,具有曲折性、复杂性; ②社会主义还处于初级阶段,也需要不断的改革来逐步完善; ③此次剧变仅说明苏联模式的失败,并不是整个社会主义的失败; 3、苏联的改革和失败对我国社会主义建设有怎样的启示:1、抓好执政党建设

2、以经济建设为中心,提高人民生活水平

3、走自己的路,建设有中国特色的社会主义

4、抵制西方国家的“和平演变” 5、正确协调处理好民族问题本课小结:基础达标

1.下图中的场景是在哪位领导人改革时出现的 ( )

欢送出发垦荒的苏联青年

A.斯大林 B.赫鲁晓夫C.勃列日涅夫 D.戈尔巴乔夫B2、就其实质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的相同原因是:( )

A、缺乏明确的指导思想

B、重点放在农业

C、重点放在重工业

D、没有改变中央集权的经济体制 D 3、下列关于勃列日涅夫改革的表述,正确

的是:( )

A、在社会主义国家中进行的最早

B、没有摆脱斯大林模式的束缚

C、只局限于农业领域

D、没有取得任何成效

4、戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫当政时的政策相比( )

A、都引起了当时苏联人民的思想混乱

B、都对苏联的历史全盘否定

C、都否定了十月革命

D、都放弃了科学社会主义的指导B A5、戈尔巴乔夫改革与1978年后的中国改革

相比( )

A、都首先从经济领域开始

B、都在经济领域取得了巨大成就

C、都保持了马克思主义方向

D、都适应了各自的国情

6、苏联解体的根本原因是:( )

A、社会主义理论的缺陷

B、苏联社会主义模式的弊端

C、西方国家的“和平演变”战略案

D、经济危机和政治危机的发生A B 7、勃列日涅夫把改革的重点放在重工业上,其主要目的是( )

A、成为超级大国

B、增强综合国力

C、增强军事和综合国力,与美国争夺世界霸权

D、以重工业带动整个国民经济的发展

8、戈尔巴乔夫改革给我们最大的经验教训是:( )

A、改革应从本国实际出发,坚持马克思主义

B、要时刻警惕国际帝国主义的和平演变

C、改革后坚持以经济建设为中心

D、改革步伐要稳定,不能急于求成

C A 能力提升

1.俄罗斯前总统普京在回答“您怎样看待苏联解体”时,引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”,主要原因是苏联 ( )

A.片面发展重工业 B.忽视民主与法制

C.模式僵化缺乏活力 D.推行霸权主义外交

解析 苏联曾经建立了权力高度集中的斯大林体制,在这种体制下经济发展、个人生活都被纳入严密的计划,造成整个社会缺乏活力,所以今天大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”。C2.关于苏联改革的评述,有观点认为:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改死了,戈尔巴乔夫把苏联改垮了。”戈尔巴乔夫“把苏联改垮了”的主要原因是 ( )

A.对斯大林模式进行小修小补

B.没有调动农民生产的积极性

C.实行政治和意识形态多元化

D.没有突破原有计划经济体制

解析 戈尔巴乔夫改革推行政治多元化和意识形态多元化,逐渐背离了社会主义改革道路,从根本上动摇了共产党在国家政治体系中的领导地位,故C项符合题意;A、D两项与戈尔巴乔夫改革的史实不符,B项不属于“主要原因”的范畴。C3.下列五位历史人物对苏联的历史发展曾产生过巨大影响,请结合所学知识回答问题。

图一 列宁 图二 斯大林

图三 赫鲁晓夫 图四 勃列日涅夫 图五 戈尔巴乔夫请回答:

(1)在苏联(俄)历史上图一人物曾采取不同的措施领导苏(俄)联人民渡过了困难时期,主要措施有哪些?

主要措施:战时共产主义政策和新经济政策。

(2)图二人物对苏联的政治和经济有何影响?在经济政策上如何认识图二和图一人物的关系? 影响:建成了高度集中的政治经济体制,对苏联影响深远。

关系:斯大林领导地位确立后,苏联经济政策发生变化,新经济政策被取消。专题小结:温故知新苏联的经济建设之路苏联的经济改革之路经济探索战时共产主义政策新经济政策斯大林体制模式赫鲁晓夫改革勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革 赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。他下令开展的垦荒运动 不仅没有解决苏联的粮食问题,反而使许多土地成为荒漠。 1957年,赫鲁晓夫提出几年内“按人口平均计算的畜产品产量赶上美国”的口号。1961年,他又宣称苏联将在1980年建成共产主义。

——金重远:《20世纪的世界—百年历史回溯》 赫鲁晓夫经常心血来潮地做出一些决策,许多改革措施未经深思熟虑便草草实施,又草草收场。

——李振城《苏联兴亡的沉思》赫鲁晓夫的改革①改革没有结合国情②改革缺乏事实求是的精神,思想上急于求成 ③改革缺乏正确的指导思想,理论上准备不足 1956年一位乡村女教师写给赫鲁晓夫的信 ……我们的人民还没有过上好日子,尽管十月革命后已经有39年,战争结束也有11年了……改善我们人民的物质生活是完全必要的,对这一问题的解决决不能拖延了。全国都感到粮食很紧张,实际上能正常供应的只有莫斯科。在许多城市的商店里主要是蟹肉罐头和青豌豆,在农村几乎吃不到糖。而主要一点是,饮食情况年复一年地得不到改善。我们,俄罗斯,从新西兰搞肉!一无所有……而我们的农村已经没有人了。

——《苏共中央通报》,1989年第6期说明苏联的经济形势特别是农业问题已经非常严峻,粮食、食品供应严重不足,改革迫在眉睫!

美术馆里有一幅描写亚当和夏娃的画

一个英国人看了,说:“他们一定是英国人,男士有好吃的东西就和女士分享。”

一个法国人看了,说:“他们一定是法国人,情侣裸体散步。”

一个苏联人看了,说:“他们一定是苏联人,他们没有衣服,吃得很少,却还以为自己在天堂!”1、改革的背景

2、认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性;

3、体会改革的艰难曲折,树立自强不息、勇于改革创新的精神。重点:概述“赫、勃和戈”改革

难点:探讨苏联解体的原因斯大林逝世 赫鲁晓夫(1894—1971)轻轻的我走了,但我留下一个超级大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的桎梏。一、摇摆不定的赫鲁晓夫改革(1)斯大林模式的弊端日益暴露:

农业的相对落后;

工业领域暴露出越来越多的问题;1、赫鲁晓夫改革的背景(2)对斯大林的个人崇拜有增无减;(3)1953年,斯大林的逝世(契机,可能)

经济农业:

(突破口) 扩大自主权削减农业税垦荒和种植玉米2、内容赫鲁晓夫大力提倡种植玉米赫鲁晓夫在农场视察经济政治 农业:

(突破口) 扩大自主权削减农业税垦荒和种植玉米工业: 改革工业管理体制,扩大地方权力。但没有使企业获得独立自主的经济地位对斯大林个人崇拜的批评

(苏共二十大 秘密报告)2、内容 1964年赫鲁晓夫70岁生日,重演了1929年斯大林50岁诞辰的那一幕。1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,1964年头9个月竟至140幅。斯大林巨照刊登也不过一年只有10~15次。莫斯科红场?苏共二十大为何要批判斯大林?

全盘否定斯大林有何影响?对斯否定-----客观上有利于破除对斯大林的迷信解放人们的思想。

但对斯大林缺乏科学的认识,把斯的错误,归结为其个人品质,没有认识到错误的产生的根源在于高度集中的政治体制,

这种对斯大林的一味否定,又引起思想的混乱。[政治改革的评价]

未找到个人崇拜产生的真正根源,

使个人崇拜死灰复燃。经济政治 农业:

(突破口) 扩大自主权削减农业税垦荒和种植玉米工业: 改革工业管理体制,扩大地方权力。但没有使企业获得独立自主的经济地位对斯大林个人崇拜的批评

(苏共二十大 秘密报告)平反冤假错案2、内容3、结果:收效甚微失败积极:冲击了“神圣不可侵犯”的斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。消极:未能从根本上打破斯大林模式的框架。

4、评价: 赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,

但最终还是扮演了守墓人的角色。 有人评论赫鲁晓夫是:“徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深的旧时代的泥淖中而不能自拔。” ①改革没有结合国情②改革缺乏实事求是的精神,思想上急于求成 ③改革缺乏正确的指导思想,理论上准备不足 ④改革没有突破高度集中的斯大林模式。(根本)5、赫鲁晓夫改革失败的原因1964年赫在无奈中被迫下台 赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了他毁誉参半的一生。 1、勃列日涅夫改革的内容(1)前期 有所发展(2)后期 逐渐停滞 (70年代初)重点在工业上

“新经济体制”经济方面: 在国营企业中推行“改进工业管理,完善计划工作和

加强工业生产的经济刺激”。(60年后期——70年前期)二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革(1964-1982) 勃列日涅夫过分追求稳定,放慢改革步伐,经济发展呈现停滞和下降趋势。2、改革的成就据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%,工业生产从30%上升到80%以上,农业生产从55%上升到85%。

苏联人均住房面积由1965年的10m2,提高到1981年的16m2 。

——李振城《苏联兴亡的沉思》前期:工农业有了很大发展,人民生活水平提高,军事

政治实力可与美国匹敌(美苏争霸占据上风)后期:70年代初,改革呈现停滞和下降趋势,进入僵化状态。苏联社会陷入因境。改革的结果:最终失败3、勃列改革失败的原因

原因一:仍未突破高度集中的斯大林模式。(根因)原因二:对国情的错误判断,脱离实际。

原因三:推行霸权主义的外交政策,与美国进行军备竞赛,加重了经济负担。

到1975年以后,国民经济进入停滞时期。1967年,勃列日涅夫宣布苏联已建成“发达社会主义”社会,这种过高估计苏联社会实际发展水平的错误判断,进一步阻碍了改革进程。赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革的比较1、目的:都是为了解决斯大林模式的弊端

2、内容: 赫鲁晓夫:重点在农业

勃列日涅夫:重点在工业

3、结果:相似,都取得一些成果,但最终失败

4、失败原因(根本):未从根本上破除斯大林模式安德罗波夫契尔年科 他说“俄国的悲剧,就在于卡尔·马克思的晚年时代已经死去的思想,却在20世纪初的俄罗斯被选择”。“共产主义是不可能实现的口号”。

——《第7集 苏共的领导集团》 Михаил Сергеевич Горбачёв 三、莫斯科落日—戈尔巴乔夫改革和苏联解体1、背景 思考:戈尔巴乔夫改革前他面

临着什么样的困难?材料:苏俄人民生活水平从1917年的欧洲第5, 1985年跌至世界第88。民用工业品技术非常落后,质量低劣。

高度集中的政治体制下,干部任命制、职务终身制使苏联形成了一个官僚精英集团……思想僵化,贪污受贿。人民群众对共产党不满的情绪日增。

俄国靠扩张起家,民族众多,且发展极不平衡。苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策。

“二战”后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的四分之一,背上沉重的包袱。三、莫斯科落日—戈尔巴乔夫改革和苏联解体1、背景 思考:戈尔巴乔夫改革前他面

临着什么样的困难?政治:

经济:

民族

关系 :

对外

关系:政治生活僵化发展速度下降民族矛盾尖锐关系紧张,

急需缓和旧体制的束缚2、改革进程:

1) 1985—1988年,经济改革,实施“加速发展战略”,失败;

2) 1988年后,政治改革

A.改变指导思想B.改变党的地位:实行多党制推出 “民主化”和“公开性”——党内外各种反对势力趁机崛起釜底抽薪“人道的、民主的社会主义”指导思想:人道的、民主的社会主义,实质是改良的资本主义。即全盘西方化,这是改革失败的思想根源,也是西方国家实施“和平演变”战略的结果。

——动摇苏共的领导地位3、后果:

A.国家政局不稳 B.经济大滑坡

C.思想领域极度混乱 D.民族分离倾向加剧

结果:失败。

党内斗争公开化,苏共分裂。国家走向解体。4、苏联解体的步骤八一九事件----国家政权发生质变<<明斯克协定>>----独联体成立<<阿拉木图宣言>>----苏联解体“八一九”事件<<阿拉木图宣言>>1991年12月25日苏联国旗从克里姆林宫悄然降下,俄罗斯国旗缓缓升起,标志着苏联时代的结束。苏联国旗 俄罗斯国旗 戈尔巴乔夫其人直到前苏联社会主义大厦倾

覆时才最后说出:“我一生的主要事业已经

完成了。”原来他的本意就是要改变苏联是

社会制度。他在回忆录中坦率承认,他时从

大学时代开始对社会主义开始怀疑的,并认

为:“只有从这个制度的顶端,才能有效地

改革这个制度。”他一生的事业确实完成了。 问题探讨:1、有人说,是戈尔巴乔夫的改革葬送了苏联,如果不改革,苏联就不会解体。你是否赞同这种说法吗?为什么?1)、根本原因:斯大林体制下的问题长期没有得到纠正2)、历史原因:政策上的错误(民族高压政策导致的民族分离运动)3)、外因:西方国家的和平演变4)、直接原因:戈尔巴乔夫的改革背离社会主义方向2、苏联解体,从中我们得到了哪些认识? ①社会主义道路并不是一帆风顺的,具有曲折性、复杂性; ②社会主义还处于初级阶段,也需要不断的改革来逐步完善; ③此次剧变仅说明苏联模式的失败,并不是整个社会主义的失败; 3、苏联的改革和失败对我国社会主义建设有怎样的启示:1、抓好执政党建设

2、以经济建设为中心,提高人民生活水平

3、走自己的路,建设有中国特色的社会主义

4、抵制西方国家的“和平演变” 5、正确协调处理好民族问题本课小结:基础达标

1.下图中的场景是在哪位领导人改革时出现的 ( )

欢送出发垦荒的苏联青年

A.斯大林 B.赫鲁晓夫C.勃列日涅夫 D.戈尔巴乔夫B2、就其实质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的相同原因是:( )

A、缺乏明确的指导思想

B、重点放在农业

C、重点放在重工业

D、没有改变中央集权的经济体制 D 3、下列关于勃列日涅夫改革的表述,正确

的是:( )

A、在社会主义国家中进行的最早

B、没有摆脱斯大林模式的束缚

C、只局限于农业领域

D、没有取得任何成效

4、戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫当政时的政策相比( )

A、都引起了当时苏联人民的思想混乱

B、都对苏联的历史全盘否定

C、都否定了十月革命

D、都放弃了科学社会主义的指导B A5、戈尔巴乔夫改革与1978年后的中国改革

相比( )

A、都首先从经济领域开始

B、都在经济领域取得了巨大成就

C、都保持了马克思主义方向

D、都适应了各自的国情

6、苏联解体的根本原因是:( )

A、社会主义理论的缺陷

B、苏联社会主义模式的弊端

C、西方国家的“和平演变”战略案

D、经济危机和政治危机的发生A B 7、勃列日涅夫把改革的重点放在重工业上,其主要目的是( )

A、成为超级大国

B、增强综合国力

C、增强军事和综合国力,与美国争夺世界霸权

D、以重工业带动整个国民经济的发展

8、戈尔巴乔夫改革给我们最大的经验教训是:( )

A、改革应从本国实际出发,坚持马克思主义

B、要时刻警惕国际帝国主义的和平演变

C、改革后坚持以经济建设为中心

D、改革步伐要稳定,不能急于求成

C A 能力提升

1.俄罗斯前总统普京在回答“您怎样看待苏联解体”时,引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”,主要原因是苏联 ( )

A.片面发展重工业 B.忽视民主与法制

C.模式僵化缺乏活力 D.推行霸权主义外交

解析 苏联曾经建立了权力高度集中的斯大林体制,在这种体制下经济发展、个人生活都被纳入严密的计划,造成整个社会缺乏活力,所以今天大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”。C2.关于苏联改革的评述,有观点认为:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改死了,戈尔巴乔夫把苏联改垮了。”戈尔巴乔夫“把苏联改垮了”的主要原因是 ( )

A.对斯大林模式进行小修小补

B.没有调动农民生产的积极性

C.实行政治和意识形态多元化

D.没有突破原有计划经济体制

解析 戈尔巴乔夫改革推行政治多元化和意识形态多元化,逐渐背离了社会主义改革道路,从根本上动摇了共产党在国家政治体系中的领导地位,故C项符合题意;A、D两项与戈尔巴乔夫改革的史实不符,B项不属于“主要原因”的范畴。C3.下列五位历史人物对苏联的历史发展曾产生过巨大影响,请结合所学知识回答问题。

图一 列宁 图二 斯大林

图三 赫鲁晓夫 图四 勃列日涅夫 图五 戈尔巴乔夫请回答:

(1)在苏联(俄)历史上图一人物曾采取不同的措施领导苏(俄)联人民渡过了困难时期,主要措施有哪些?

主要措施:战时共产主义政策和新经济政策。

(2)图二人物对苏联的政治和经济有何影响?在经济政策上如何认识图二和图一人物的关系? 影响:建成了高度集中的政治经济体制,对苏联影响深远。

关系:斯大林领导地位确立后,苏联经济政策发生变化,新经济政策被取消。专题小结:温故知新苏联的经济建设之路苏联的经济改革之路经济探索战时共产主义政策新经济政策斯大林体制模式赫鲁晓夫改革勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革 赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。他下令开展的垦荒运动 不仅没有解决苏联的粮食问题,反而使许多土地成为荒漠。 1957年,赫鲁晓夫提出几年内“按人口平均计算的畜产品产量赶上美国”的口号。1961年,他又宣称苏联将在1980年建成共产主义。

——金重远:《20世纪的世界—百年历史回溯》 赫鲁晓夫经常心血来潮地做出一些决策,许多改革措施未经深思熟虑便草草实施,又草草收场。

——李振城《苏联兴亡的沉思》赫鲁晓夫的改革①改革没有结合国情②改革缺乏事实求是的精神,思想上急于求成 ③改革缺乏正确的指导思想,理论上准备不足 1956年一位乡村女教师写给赫鲁晓夫的信 ……我们的人民还没有过上好日子,尽管十月革命后已经有39年,战争结束也有11年了……改善我们人民的物质生活是完全必要的,对这一问题的解决决不能拖延了。全国都感到粮食很紧张,实际上能正常供应的只有莫斯科。在许多城市的商店里主要是蟹肉罐头和青豌豆,在农村几乎吃不到糖。而主要一点是,饮食情况年复一年地得不到改善。我们,俄罗斯,从新西兰搞肉!一无所有……而我们的农村已经没有人了。

——《苏共中央通报》,1989年第6期说明苏联的经济形势特别是农业问题已经非常严峻,粮食、食品供应严重不足,改革迫在眉睫!

美术馆里有一幅描写亚当和夏娃的画

一个英国人看了,说:“他们一定是英国人,男士有好吃的东西就和女士分享。”

一个法国人看了,说:“他们一定是法国人,情侣裸体散步。”

一个苏联人看了,说:“他们一定是苏联人,他们没有衣服,吃得很少,却还以为自己在天堂!”1、改革的背景

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航