第一单元 第1课 沁园春长沙 课后练(含答案) 2023-2024学年高一上学期语文(统编版必修上册)

文档属性

| 名称 | 第一单元 第1课 沁园春长沙 课后练(含答案) 2023-2024学年高一上学期语文(统编版必修上册) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 70.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 11:31:42 | ||

图片预览

文档简介

第1课 沁园春·长沙

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

毛泽东诗词植根于中国优秀文化的深厚土壤,蕴含着丰富多彩的中国文化元素,从文化名人到历史典故,从民间故事到神话传说,从哲学思维到日常习俗,字里行间,①____________。毛泽东诗词中反复使用的意象,比如日月江河、风雪云雾、苍松腊梅、旌旗鼓角、炮声弹洞等,要么是历代文人骚客托物言志的传统物象,要么是现代作家用来描绘战争风云的常用素材。( ),具有不同于别国民族文化的独特魅力。在中国诗坛上,很少有人能像毛泽东那样深刻地体现我们这个东方文明古国的民族特色,并产生如此广泛深远的影响。

毛泽东诗词蕴含着充满激情的理性,炽热而深邃,呈现出鲜明的现实主义特征。毛泽东诗词如史诗般反映了特定时期的社会风貌,使读者能够全面客观地体察中国人民的疾苦与心声;剖析中国革命的形势与任务,重温20世纪中国历史的②____________与沧桑巨变,追溯毛泽东跌宕起伏的奋斗足迹和心路历程。毛泽东诗词又洋溢着充满理性的激情,深沉而浓郁,具有强烈的浪漫主义色彩。毛泽东诗词想象独特、语言奔放、亦真亦幻、意味深长,在平淡中彰显神奇,在黑暗中出现光明,在困难中看到前途,在曲折中展现刚毅。正因为如此,毛泽东诗词读来使人③____________,能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人。

毛泽东说过:“词有婉约、豪放两派,各有兴会,应当兼读。”“我的兴趣偏于豪放,不废婉约。”豪放派气势磅礴、意境雄浑,婉约派婉转含蓄、缠绵悱恻。毛泽东诗词明显偏重于豪放格调,包涵寰宇、贯通古今,凸显出大国气象和伟人气度。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.它们既是读者寄寓情感意念的载体,也是诗人审美创造的工具,有着广泛的认同性、易交流性和易理解性

B.它们既是读者寄寓情感意念的载体,也是诗人审美创造的工具,有着广泛的认同性、易理解性和易交流性

C.它们既是诗人审美创造的工具,也是读者寄寓情感意念的载体,有着广泛的认同性、易理解性和易交流性

D.它们既是诗人审美创造的工具,也是读者寄寓情感意念的载体,有着广泛的认同性、易交流性和易理解性

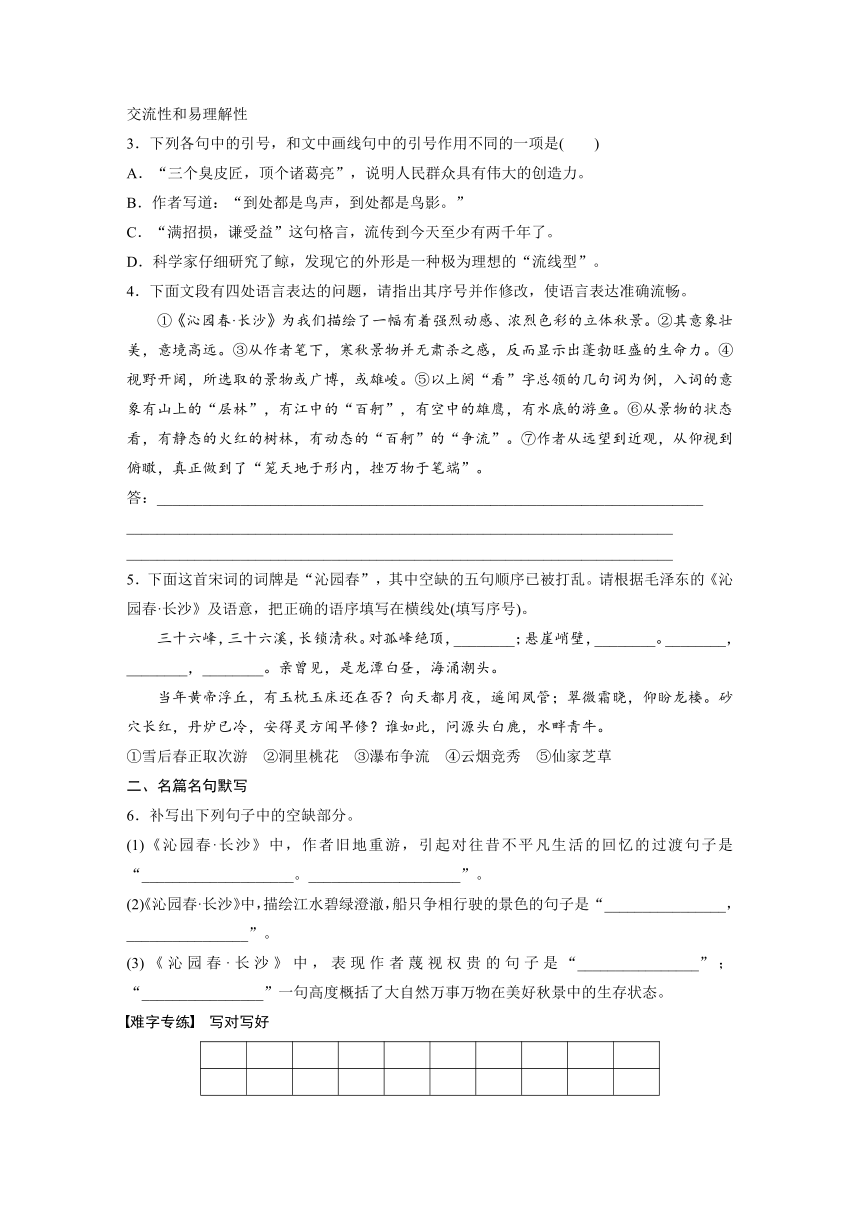

3.下列各句中的引号,和文中画线句中的引号作用不同的一项是( )

A.“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,说明人民群众具有伟大的创造力。

B.作者写道:“到处都是鸟声,到处都是鸟影。”

C.“满招损,谦受益”这句格言,流传到今天至少有两千年了。

D.科学家仔细研究了鲸,发现它的外形是一种极为理想的“流线型”。

4.下面文段有四处语言表达的问题,请指出其序号并作修改,使语言表达准确流畅。

①《沁园春·长沙》为我们描绘了一幅有着强烈动感、浓烈色彩的立体秋景。②其意象壮美,意境高远。③从作者笔下,寒秋景物并无肃杀之感,反而显示出蓬勃旺盛的生命力。④视野开阔,所选取的景物或广博,或雄峻。⑤以上阕“看”字总领的几句词为例,入词的意象有山上的“层林”,有江中的“百舸”,有空中的雄鹰,有水底的游鱼。⑥从景物的状态看,有静态的火红的树林,有动态的“百舸”的“争流”。⑦作者从远望到近观,从仰视到俯瞰,真正做到了“笼天地于形内,挫万物于笔端”。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.下面这首宋词的词牌是“沁园春”,其中空缺的五句顺序已被打乱。请根据毛泽东的《沁园春·长沙》及语意,把正确的语序填写在横线处(填写序号)。

三十六峰,三十六溪,长锁清秋。对孤峰绝顶,________;悬崖峭壁,________。________,________,________。亲曾见,是龙潭白昼,海涌潮头。

当年黄帝浮丘,有玉枕玉床还在否?向天都月夜,遥闻凤管;翠微霜晓,仰盼龙楼。砂穴长红,丹炉已冷,安得灵方闻早修?谁如此,问源头白鹿,水畔青牛。

①雪后春正取次游 ②洞里桃花 ③瀑布争流 ④云烟竞秀 ⑤仙家芝草

二、名篇名句默写

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《沁园春·长沙》中,作者旧地重游,引起对往昔不平凡生活的回忆的过渡句子是“____________________。____________________”。

(2)《沁园春·长沙》中,描绘江水碧绿澄澈,船只争相行驶的景色的句子是“________________,________________”。

(3)《沁园春·长沙》中,表现作者蔑视权贵的句子是“________________”;“________________”一句高度概括了大自然万事万物在美好秋景中的生存状态。

难字专练 写对写好

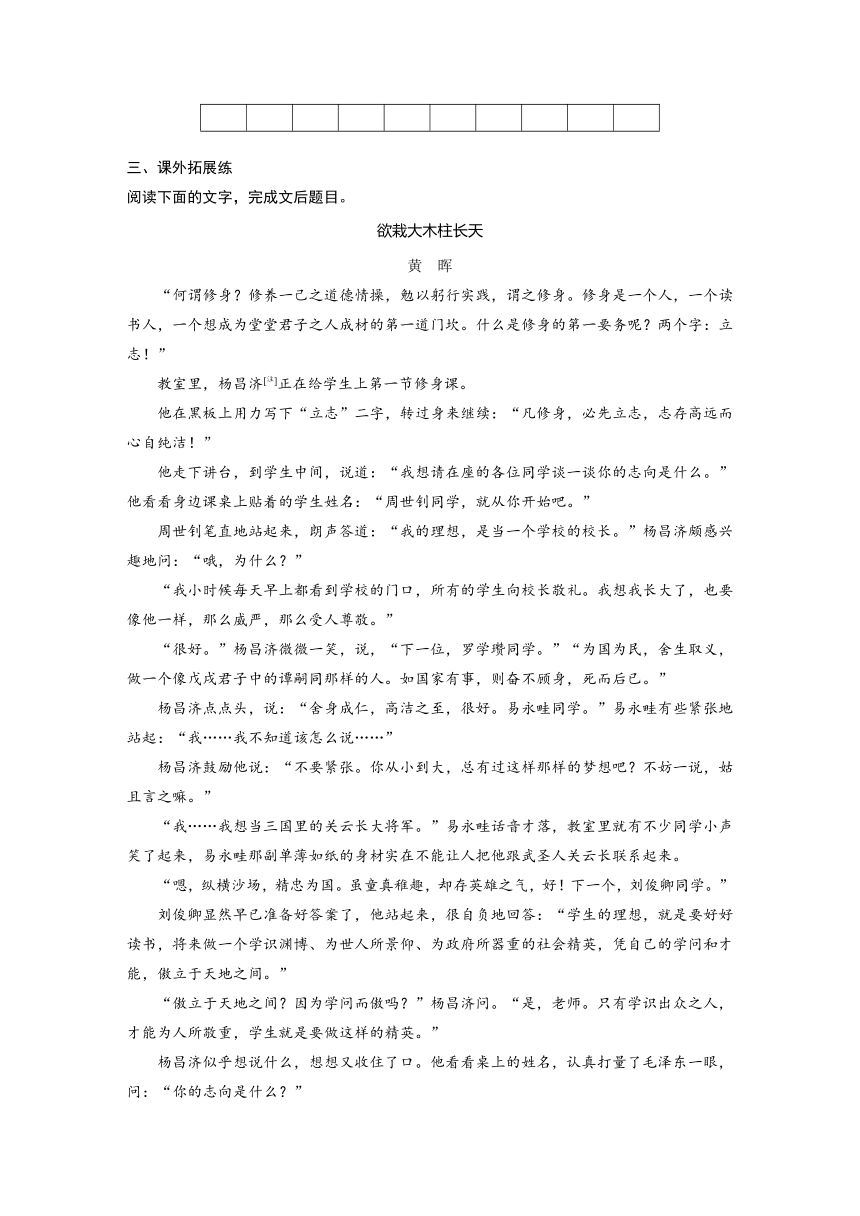

三、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

欲栽大木柱长天

黄 晖

“何谓修身?修养一己之道德情操,勉以躬行实践,谓之修身。修身是一个人,一个读书人,一个想成为堂堂君子之人成材的第一道门坎。什么是修身的第一要务呢?两个字:立志!”

教室里,杨昌济[注]正在给学生上第一节修身课。

他在黑板上用力写下“立志”二字,转过身来继续:“凡修身,必先立志,志存高远而心自纯洁!”

他走下讲台,到学生中间,说道:“我想请在座的各位同学谈一谈你的志向是什么。”他看看身边课桌上贴着的学生姓名:“周世钊同学,就从你开始吧。”

周世钊笔直地站起来,朗声答道:“我的理想,是当一个学校的校长。”杨昌济颇感兴趣地问:“哦,为什么?”

“我小时候每天早上都看到学校的门口,所有的学生向校长敬礼。我想我长大了,也要像他一样,那么威严,那么受人尊敬。”

“很好。”杨昌济微微一笑,说,“下一位,罗学瓒同学。”“为国为民,舍生取义,做一个像戊戌君子中的谭嗣同那样的人。如国家有事,则奋不顾身,死而后已。”

杨昌济点点头,说:“舍身成仁,高洁之至,很好。易永畦同学。”易永畦有些紧张地站起:“我……我不知道该怎么说……”

杨昌济鼓励他说:“不要紧张。你从小到大,总有过这样那样的梦想吧?不妨一说,姑且言之嘛。”

“我……我想当三国里的关云长大将军。”易永畦话音才落,教室里就有不少同学小声笑了起来,易永畦那副单薄如纸的身材实在不能让人把他跟武圣人关云长联系起来。

“嗯,纵横沙场,精忠为国。虽童真稚趣,却存英雄之气,好!下一个,刘俊卿同学。”

刘俊卿显然早已准备好答案了,他站起来,很自负地回答:“学生的理想,就是要好好读书,将来做一个学识渊博、为世人所景仰、为政府所器重的社会精英,凭自己的学问和才能,傲立于天地之间。”

“傲立于天地之间?因为学问而傲吗?”杨昌济问。“是,老师。只有学识出众之人,才能为人所敬重,学生就是要做这样的精英。”

杨昌济似乎想说什么,想想又收住了口。他看看桌上的姓名,认真打量了毛泽东一眼,问:“你的志向是什么?”

毛泽东站起来,犹豫了一下,茫然地回答:“我不知道。”“不知道?”在全班同学的窃窃私语中,杨昌济皱起眉头,问:“一个人对自己的未来怎么会没有一点想法呢?难道你从来就没有想过?”

“我想过,经常想。可是,我找不到答案。”毛泽东望着老师,他的目光清澈如水,他的话显然出自真心。“嗯,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。毛君亦在求索之中么?”“求学即求索。”

杨昌济若有所思地点点头,对毛泽东说:“你坐下吧。”“老师,”毛泽东刚坐下,却又像是想起了什么,站起来问,“能不能问您一个问题?您的志向是什么?”

他的大胆实在有些出乎所有人的意料。同学们不禁一愣,杨昌济也有些意外地回过身来。他望着毛泽东的眼睛,那双眼睛平静却隐隐地含着让人必须面对的刚毅。一片静默中,杨昌济走上讲台,拿起粉笔,刷刷地在黑板上写了两行苍劲有力的大字:

自闭桃源称太古,

欲栽大木柱长天。

一片肃穆中,杨昌济用极为平和但却坚定的语调说:“昌济平生,无为官之念,无发财之想,悄然遁世,不问炎凉,愿于诸君之中,得一二良材,栽得参天之大木,为我百年积弱之中华撑起一片自强自立的天空,则吾愿足矣。”

一片寂静之中,周世钊、刘俊卿带头鼓起掌来,掌声立即响成了一片。只有毛泽东仍站在那里,望着老师,没有鼓掌。杨昌济挥手止住掌声:“毛泽东同学,今天你没有回答我的问题,我也不要求你马上回答,但有一件事我希望你能答应我。五年后,当你迈出一师校门时,我想听到你回答我。能答应吗?”

毛泽东还在揣度着老师写在黑板上的“志向”,想着能说出眼前这十四个字的人会是一个什么样的人……想着什么是他眼里的桃源、太古、大木、长天……时至今日,他辗转上过好几所学校,见过数十位老师,却没有谁说过如此让他深思的话。毛泽东看着老师正凝望着自己的眼睛,郑重地点了点头,说:“我答应您,老师。”

下午,杨家小院里,杨开慧正在送爸爸出门。她一边翻看着毛泽东的一篇文章,一边问爸爸:“他真的就什么也没说?文章写得这么好,怎么会没有理想呢?这个学生真怪啊。”

“是的,他什么也没说。”杨昌济风趣地解释道,“当然他没说并不意味着他没有,而是不肯轻言——有时候,鸿鹄,也要岁月磨炼方成的。”

“爸,你怎么知道他就有鸿鹄之志?说不定是燕雀之志呢?”开慧和爸爸开起了玩笑。

“不会的。”杨昌济肯定地回答。

“为什么?就因为文章写得好吗?”

杨昌济已经出了院门,又回过身来意味深长地说:“不光是文章。还有那双眼睛——明亮,有神,坚定!那不是一般年轻人能有的目光。由目可视其心,那样的目光,必定心存高远。”

“爸,你什么时候变成看相先生了?”

“爸爸可不会看相,”杨昌济微微一笑,表情反倒严肃了,“爸爸看的,是那股精气神。”(节选自《恰同学少年》第五章,有删改)

注 杨昌济(1871—1920),湖南长沙人,教育家。先后留学日本、英国,回国后任教于湖南公立第一师范学校。

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.给学生们上的第一节修身课,杨昌济选择了“立志”的话题,他认为这是人修身的第一要务。

B.由文中的细节看,杨昌济对刘俊卿的回答不太满意,但对毛泽东的关注让他不想多费口舌去纠正。

C.小说设置的场景很小,甚至在叙事过程中淡化了空间环境,这样更有助于将笔力集中在人物描写上。

D.小说语言简洁凝练,富于个性化;尤其杨昌济先生的语言,文白互见,既典雅厚重又不失亲切随和。

8.关于杨家父女在小院中的对话部分,下列说法不正确的一项是( )

A.由杨开慧和父亲之间轻松融洽的聊天氛围可知,这是一个开明而温暖的家庭,父女俩无话不谈。

B.杨昌济父女之间的对话,从侧面展现了一个富有才华、个性突出、有胸怀抱负的青年毛泽东形象。

C.面对杨开慧对毛泽东是否有鸿鹄之志的疑问,杨昌济用非常肯定的语气表达了对毛泽东的认可。

D.杨昌济通过对毛泽东的眼睛和精气神的观察,断定他心存高远,杨开慧认为这跟看相一样不可靠。

9.“大轴”是一个戏曲名词,指一台戏的最后一出,这一出一定会由剧团中最棒的角儿担任主演。毛泽东的出场就有“大轴”的意味,试分析小说这样安排的好处。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10.“欲栽大木柱长天”是杨昌济在教书育人上的抱负和追求,小说中杨昌济是怎样践行这句话的?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

第一单元 青春激扬·文学阅读与写作

第1课 沁园春·长沙

1.(示例)①俯拾皆是 ②波澜壮阔 ③荡气回肠

2.C [这些意象首先是“诗人审美创造的工具”,然后才是“读者寄寓情感意念的载体”,排除A、B两项;应是“广泛的认同性、易理解性和易交流性”,排除D项。故选C。]

3.D [A、B、C三项和文中画线句中的引号均表示引用。D项表示特殊称谓。]

4.①在“秋景”后加“图”。③“从”改为“在”。④在“视野”前加“作者”。⑥“百舸”与“争流”互换位置。

5.④③②⑤①

6.(1)携来百侣曾游 忆往昔峥嵘岁月稠 (2)漫江碧透 百舸争流 (3)粪土当年万户侯 万类霜天竞自由

7.B [“但对毛泽东的关注让他不想多费口舌去纠正”错。结合原文“杨昌济似乎想说什么,想想又收住了口。他看看桌上的姓名,认真打量了毛泽东一眼”可知,杨昌济是因为初识学生,不便直接批评,且也不宜太早下结论。所以“让他不想多费口舌去纠正”曲解文意,与原文表述不符。]

8.D [“杨开慧认为这跟看相一样不可靠”错。结合原文“‘爸,你怎么知道他就有鸿鹄之志?说不定是燕雀之志呢?’开慧和爸爸开起了玩笑”可知,这是杨开慧在跟父亲开玩笑。所以“认为这跟看相一样不可靠”曲解文意,与原文表述不符。]

9.①情节设置上,毛泽东言志与其他同学迥然有别,在其他四名同学的铺垫下自然掀起高潮,并为后文杨氏父女谈论毛泽东做铺垫,使小说情节自然流畅。②人物塑造上,突出了毛泽东个性深沉的形象,也凸显了杨昌济因材施教的为师风范。③主旨表达上,使国家积弱之时知识分子勇担时任、笃志报国的主题更为鲜明突出。

10.①他德才兼备,言传身教。他谆谆教诲,指引学生立志,还以自己的志向情怀感染和激励学生。②他循循善诱,因材施教。面对不同性格的学生,他耐心引导,因材施教。③他目光如炬,慧眼识英。对待毛泽东这样个性突出的学生,他能细心观察并发现其卓尔不群之处,有伯乐的慧眼。

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

毛泽东诗词植根于中国优秀文化的深厚土壤,蕴含着丰富多彩的中国文化元素,从文化名人到历史典故,从民间故事到神话传说,从哲学思维到日常习俗,字里行间,①____________。毛泽东诗词中反复使用的意象,比如日月江河、风雪云雾、苍松腊梅、旌旗鼓角、炮声弹洞等,要么是历代文人骚客托物言志的传统物象,要么是现代作家用来描绘战争风云的常用素材。( ),具有不同于别国民族文化的独特魅力。在中国诗坛上,很少有人能像毛泽东那样深刻地体现我们这个东方文明古国的民族特色,并产生如此广泛深远的影响。

毛泽东诗词蕴含着充满激情的理性,炽热而深邃,呈现出鲜明的现实主义特征。毛泽东诗词如史诗般反映了特定时期的社会风貌,使读者能够全面客观地体察中国人民的疾苦与心声;剖析中国革命的形势与任务,重温20世纪中国历史的②____________与沧桑巨变,追溯毛泽东跌宕起伏的奋斗足迹和心路历程。毛泽东诗词又洋溢着充满理性的激情,深沉而浓郁,具有强烈的浪漫主义色彩。毛泽东诗词想象独特、语言奔放、亦真亦幻、意味深长,在平淡中彰显神奇,在黑暗中出现光明,在困难中看到前途,在曲折中展现刚毅。正因为如此,毛泽东诗词读来使人③____________,能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人。

毛泽东说过:“词有婉约、豪放两派,各有兴会,应当兼读。”“我的兴趣偏于豪放,不废婉约。”豪放派气势磅礴、意境雄浑,婉约派婉转含蓄、缠绵悱恻。毛泽东诗词明显偏重于豪放格调,包涵寰宇、贯通古今,凸显出大国气象和伟人气度。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.它们既是读者寄寓情感意念的载体,也是诗人审美创造的工具,有着广泛的认同性、易交流性和易理解性

B.它们既是读者寄寓情感意念的载体,也是诗人审美创造的工具,有着广泛的认同性、易理解性和易交流性

C.它们既是诗人审美创造的工具,也是读者寄寓情感意念的载体,有着广泛的认同性、易理解性和易交流性

D.它们既是诗人审美创造的工具,也是读者寄寓情感意念的载体,有着广泛的认同性、易交流性和易理解性

3.下列各句中的引号,和文中画线句中的引号作用不同的一项是( )

A.“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,说明人民群众具有伟大的创造力。

B.作者写道:“到处都是鸟声,到处都是鸟影。”

C.“满招损,谦受益”这句格言,流传到今天至少有两千年了。

D.科学家仔细研究了鲸,发现它的外形是一种极为理想的“流线型”。

4.下面文段有四处语言表达的问题,请指出其序号并作修改,使语言表达准确流畅。

①《沁园春·长沙》为我们描绘了一幅有着强烈动感、浓烈色彩的立体秋景。②其意象壮美,意境高远。③从作者笔下,寒秋景物并无肃杀之感,反而显示出蓬勃旺盛的生命力。④视野开阔,所选取的景物或广博,或雄峻。⑤以上阕“看”字总领的几句词为例,入词的意象有山上的“层林”,有江中的“百舸”,有空中的雄鹰,有水底的游鱼。⑥从景物的状态看,有静态的火红的树林,有动态的“百舸”的“争流”。⑦作者从远望到近观,从仰视到俯瞰,真正做到了“笼天地于形内,挫万物于笔端”。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.下面这首宋词的词牌是“沁园春”,其中空缺的五句顺序已被打乱。请根据毛泽东的《沁园春·长沙》及语意,把正确的语序填写在横线处(填写序号)。

三十六峰,三十六溪,长锁清秋。对孤峰绝顶,________;悬崖峭壁,________。________,________,________。亲曾见,是龙潭白昼,海涌潮头。

当年黄帝浮丘,有玉枕玉床还在否?向天都月夜,遥闻凤管;翠微霜晓,仰盼龙楼。砂穴长红,丹炉已冷,安得灵方闻早修?谁如此,问源头白鹿,水畔青牛。

①雪后春正取次游 ②洞里桃花 ③瀑布争流 ④云烟竞秀 ⑤仙家芝草

二、名篇名句默写

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《沁园春·长沙》中,作者旧地重游,引起对往昔不平凡生活的回忆的过渡句子是“____________________。____________________”。

(2)《沁园春·长沙》中,描绘江水碧绿澄澈,船只争相行驶的景色的句子是“________________,________________”。

(3)《沁园春·长沙》中,表现作者蔑视权贵的句子是“________________”;“________________”一句高度概括了大自然万事万物在美好秋景中的生存状态。

难字专练 写对写好

三、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

欲栽大木柱长天

黄 晖

“何谓修身?修养一己之道德情操,勉以躬行实践,谓之修身。修身是一个人,一个读书人,一个想成为堂堂君子之人成材的第一道门坎。什么是修身的第一要务呢?两个字:立志!”

教室里,杨昌济[注]正在给学生上第一节修身课。

他在黑板上用力写下“立志”二字,转过身来继续:“凡修身,必先立志,志存高远而心自纯洁!”

他走下讲台,到学生中间,说道:“我想请在座的各位同学谈一谈你的志向是什么。”他看看身边课桌上贴着的学生姓名:“周世钊同学,就从你开始吧。”

周世钊笔直地站起来,朗声答道:“我的理想,是当一个学校的校长。”杨昌济颇感兴趣地问:“哦,为什么?”

“我小时候每天早上都看到学校的门口,所有的学生向校长敬礼。我想我长大了,也要像他一样,那么威严,那么受人尊敬。”

“很好。”杨昌济微微一笑,说,“下一位,罗学瓒同学。”“为国为民,舍生取义,做一个像戊戌君子中的谭嗣同那样的人。如国家有事,则奋不顾身,死而后已。”

杨昌济点点头,说:“舍身成仁,高洁之至,很好。易永畦同学。”易永畦有些紧张地站起:“我……我不知道该怎么说……”

杨昌济鼓励他说:“不要紧张。你从小到大,总有过这样那样的梦想吧?不妨一说,姑且言之嘛。”

“我……我想当三国里的关云长大将军。”易永畦话音才落,教室里就有不少同学小声笑了起来,易永畦那副单薄如纸的身材实在不能让人把他跟武圣人关云长联系起来。

“嗯,纵横沙场,精忠为国。虽童真稚趣,却存英雄之气,好!下一个,刘俊卿同学。”

刘俊卿显然早已准备好答案了,他站起来,很自负地回答:“学生的理想,就是要好好读书,将来做一个学识渊博、为世人所景仰、为政府所器重的社会精英,凭自己的学问和才能,傲立于天地之间。”

“傲立于天地之间?因为学问而傲吗?”杨昌济问。“是,老师。只有学识出众之人,才能为人所敬重,学生就是要做这样的精英。”

杨昌济似乎想说什么,想想又收住了口。他看看桌上的姓名,认真打量了毛泽东一眼,问:“你的志向是什么?”

毛泽东站起来,犹豫了一下,茫然地回答:“我不知道。”“不知道?”在全班同学的窃窃私语中,杨昌济皱起眉头,问:“一个人对自己的未来怎么会没有一点想法呢?难道你从来就没有想过?”

“我想过,经常想。可是,我找不到答案。”毛泽东望着老师,他的目光清澈如水,他的话显然出自真心。“嗯,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。毛君亦在求索之中么?”“求学即求索。”

杨昌济若有所思地点点头,对毛泽东说:“你坐下吧。”“老师,”毛泽东刚坐下,却又像是想起了什么,站起来问,“能不能问您一个问题?您的志向是什么?”

他的大胆实在有些出乎所有人的意料。同学们不禁一愣,杨昌济也有些意外地回过身来。他望着毛泽东的眼睛,那双眼睛平静却隐隐地含着让人必须面对的刚毅。一片静默中,杨昌济走上讲台,拿起粉笔,刷刷地在黑板上写了两行苍劲有力的大字:

自闭桃源称太古,

欲栽大木柱长天。

一片肃穆中,杨昌济用极为平和但却坚定的语调说:“昌济平生,无为官之念,无发财之想,悄然遁世,不问炎凉,愿于诸君之中,得一二良材,栽得参天之大木,为我百年积弱之中华撑起一片自强自立的天空,则吾愿足矣。”

一片寂静之中,周世钊、刘俊卿带头鼓起掌来,掌声立即响成了一片。只有毛泽东仍站在那里,望着老师,没有鼓掌。杨昌济挥手止住掌声:“毛泽东同学,今天你没有回答我的问题,我也不要求你马上回答,但有一件事我希望你能答应我。五年后,当你迈出一师校门时,我想听到你回答我。能答应吗?”

毛泽东还在揣度着老师写在黑板上的“志向”,想着能说出眼前这十四个字的人会是一个什么样的人……想着什么是他眼里的桃源、太古、大木、长天……时至今日,他辗转上过好几所学校,见过数十位老师,却没有谁说过如此让他深思的话。毛泽东看着老师正凝望着自己的眼睛,郑重地点了点头,说:“我答应您,老师。”

下午,杨家小院里,杨开慧正在送爸爸出门。她一边翻看着毛泽东的一篇文章,一边问爸爸:“他真的就什么也没说?文章写得这么好,怎么会没有理想呢?这个学生真怪啊。”

“是的,他什么也没说。”杨昌济风趣地解释道,“当然他没说并不意味着他没有,而是不肯轻言——有时候,鸿鹄,也要岁月磨炼方成的。”

“爸,你怎么知道他就有鸿鹄之志?说不定是燕雀之志呢?”开慧和爸爸开起了玩笑。

“不会的。”杨昌济肯定地回答。

“为什么?就因为文章写得好吗?”

杨昌济已经出了院门,又回过身来意味深长地说:“不光是文章。还有那双眼睛——明亮,有神,坚定!那不是一般年轻人能有的目光。由目可视其心,那样的目光,必定心存高远。”

“爸,你什么时候变成看相先生了?”

“爸爸可不会看相,”杨昌济微微一笑,表情反倒严肃了,“爸爸看的,是那股精气神。”(节选自《恰同学少年》第五章,有删改)

注 杨昌济(1871—1920),湖南长沙人,教育家。先后留学日本、英国,回国后任教于湖南公立第一师范学校。

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.给学生们上的第一节修身课,杨昌济选择了“立志”的话题,他认为这是人修身的第一要务。

B.由文中的细节看,杨昌济对刘俊卿的回答不太满意,但对毛泽东的关注让他不想多费口舌去纠正。

C.小说设置的场景很小,甚至在叙事过程中淡化了空间环境,这样更有助于将笔力集中在人物描写上。

D.小说语言简洁凝练,富于个性化;尤其杨昌济先生的语言,文白互见,既典雅厚重又不失亲切随和。

8.关于杨家父女在小院中的对话部分,下列说法不正确的一项是( )

A.由杨开慧和父亲之间轻松融洽的聊天氛围可知,这是一个开明而温暖的家庭,父女俩无话不谈。

B.杨昌济父女之间的对话,从侧面展现了一个富有才华、个性突出、有胸怀抱负的青年毛泽东形象。

C.面对杨开慧对毛泽东是否有鸿鹄之志的疑问,杨昌济用非常肯定的语气表达了对毛泽东的认可。

D.杨昌济通过对毛泽东的眼睛和精气神的观察,断定他心存高远,杨开慧认为这跟看相一样不可靠。

9.“大轴”是一个戏曲名词,指一台戏的最后一出,这一出一定会由剧团中最棒的角儿担任主演。毛泽东的出场就有“大轴”的意味,试分析小说这样安排的好处。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10.“欲栽大木柱长天”是杨昌济在教书育人上的抱负和追求,小说中杨昌济是怎样践行这句话的?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

第一单元 青春激扬·文学阅读与写作

第1课 沁园春·长沙

1.(示例)①俯拾皆是 ②波澜壮阔 ③荡气回肠

2.C [这些意象首先是“诗人审美创造的工具”,然后才是“读者寄寓情感意念的载体”,排除A、B两项;应是“广泛的认同性、易理解性和易交流性”,排除D项。故选C。]

3.D [A、B、C三项和文中画线句中的引号均表示引用。D项表示特殊称谓。]

4.①在“秋景”后加“图”。③“从”改为“在”。④在“视野”前加“作者”。⑥“百舸”与“争流”互换位置。

5.④③②⑤①

6.(1)携来百侣曾游 忆往昔峥嵘岁月稠 (2)漫江碧透 百舸争流 (3)粪土当年万户侯 万类霜天竞自由

7.B [“但对毛泽东的关注让他不想多费口舌去纠正”错。结合原文“杨昌济似乎想说什么,想想又收住了口。他看看桌上的姓名,认真打量了毛泽东一眼”可知,杨昌济是因为初识学生,不便直接批评,且也不宜太早下结论。所以“让他不想多费口舌去纠正”曲解文意,与原文表述不符。]

8.D [“杨开慧认为这跟看相一样不可靠”错。结合原文“‘爸,你怎么知道他就有鸿鹄之志?说不定是燕雀之志呢?’开慧和爸爸开起了玩笑”可知,这是杨开慧在跟父亲开玩笑。所以“认为这跟看相一样不可靠”曲解文意,与原文表述不符。]

9.①情节设置上,毛泽东言志与其他同学迥然有别,在其他四名同学的铺垫下自然掀起高潮,并为后文杨氏父女谈论毛泽东做铺垫,使小说情节自然流畅。②人物塑造上,突出了毛泽东个性深沉的形象,也凸显了杨昌济因材施教的为师风范。③主旨表达上,使国家积弱之时知识分子勇担时任、笃志报国的主题更为鲜明突出。

10.①他德才兼备,言传身教。他谆谆教诲,指引学生立志,还以自己的志向情怀感染和激励学生。②他循循善诱,因材施教。面对不同性格的学生,他耐心引导,因材施教。③他目光如炬,慧眼识英。对待毛泽东这样个性突出的学生,他能细心观察并发现其卓尔不群之处,有伯乐的慧眼。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读