七年级语文上册(统编版)名著导读《西游记》2.9 真假美猴王 三调芭蕉扇(第56-61回)导读课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级语文上册(统编版)名著导读《西游记》2.9 真假美猴王 三调芭蕉扇(第56-61回)导读课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 11:57:05 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

语文(部编版)七年级上册

整本书阅读《西游记》章节导读

真假美猴王 三调芭蕉扇(第56-61回)

——第五十六回“神狂诛草寇”导读

灵魂搏战 出神人化

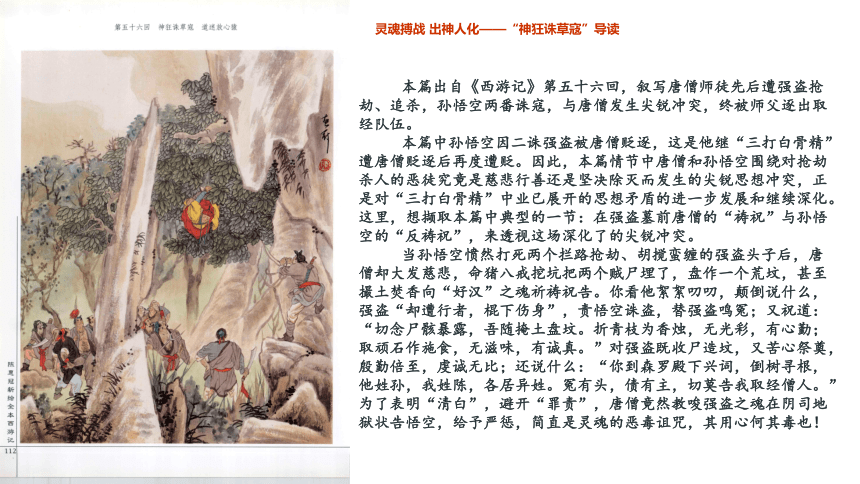

灵魂搏战 出神人化——“神狂诛草寇”导读

本篇出自《西游记》第五十六回,叙写唐僧师徒先后遭强盗抢劫、追杀,孙悟空两番诛寇,与唐僧发生尖锐冲突,终被师父逐出取经队伍。

本篇中孙悟空因二诛强盗被唐僧贬逐,这是他继“三打白骨精”遭唐僧贬逐后再度遭贬。因此,本篇情节中唐僧和孙悟空围绕对抢劫杀人的恶徒究竟是慈悲行善还是坚决除灭而发生的尖锐思想冲突,正是对“三打白骨精”中业已展开的思想矛盾的进一步发展和继续深化。这里,想撷取本篇中典型的一节:在强盗墓前唐僧的“祷祝”与孙悟空的“反祷祝”,来透视这场深化了的尖锐冲突。

当孙悟空愤然打死两个拦路抢劫、胡搅蛮缠的强盗头子后,唐僧却大发慈悲,命猪八戒挖坑把两个贼尸埋了,盘作一个荒坟,甚至撮土焚香向“好汉”之魂祈祷祝告。你看他絮絮叨叨,颠倒说什么,强盗“却遭行者,棍下伤身”,责悟空诛盗,替强盗鸣冤;又祝道:“切念尸骸暴露,吾随掩土盘坟。折青枝为香烛,无光彩,有心勤;取顽石作施食,无滋味,有诚真。”对强盗既收尸造坟,又苦心祭奠,殷勤倍至,虔诚无比;还说什么:“你到森罗殿下兴词,倒树寻根,他姓孙,我姓陈,各居异姓。冤有头,债有主,切莫告我取经僧人。”为了表明“清白”,避开“罪责”,唐僧竟然教唆强盗之魂在阴司地狱状告悟空,给予严惩,简直是灵魂的恶毒诅咒,其用心何其毒也!

灵魂搏战 出神人化——“神狂诛草寇”导读

唐僧这一番“对敌慈悲对友刁”的祝词,引起了孙悟空极大的不满,反驳道:“师父,你老人家忒没情义。为你取经,我费了多少殷勤劳苦,如今打死这两个毛贼,你倒教他去告老孙。虽是我动手打,却也只是为你。你不往西天取经,我不与你做徒弟,怎么会来这里,会打杀人!……”严正批评唐僧“忒没情义”,一针见血地揭露了唐僧为“打死这两个毛贼,你倒教他去告老孙”的颠倒敌我的荒谬行径。在极度愤激之下,孙悟空索性也来“祝他一祝”,只见他搭着铁棒,往那坟上捣了三下,“祝”道:“遭瘟的强盗,你听着!我被你前七八棍,后七八棍,打得我不疼不痒的,触恼了性子,一差二误,将你打死了,尽你到那里去告,我老孙实是不怕:玉帝认得我,天王随得我;二十八宿惧我,九曜星怕我;府县城隍跪我,东岳天齐怖我;十代阎君曾与我为仆从,五路猖神曾与我当后生;不论三界五司,十方诸宰,都与我情深面熟,随你那里去告!”这真是一篇嬉笑怒骂的绝妙“祝辞”。“遭瘟的强盗”之称,字字含怒,顿时化“祝”为斥;“触恼了性子,一差二误,将你打死了”,表面上承认有“误”,骨子里根本不认错,因为从根上说还是由强盗“触恼”他引起的。接下来更是妙语连珠,以一气呵成的两串排比句,气势雄壮、八面威风地宣告,任凭上天人地找遍各路神祇,“尽你到那里去告,我老孙实是不怕”,都奈何我不得。这一番“恶话”,“祝”得真是痛快淋漓,机带双敲而妙趣无穷:表面上是喝斥“遭瘟的强盗”,实际上却是嘲骂昏聩的唐僧;故而唐僧听出了话音,由“心惊”而“怀嗔”。

灵魂搏战 出神人化——“神狂诛草寇”导读

在《西游记》取经集团内部,围绕着对待妖魔恶人究竟是怜悯慈悲、妥协忍让,还是坚决斗争、除之务尽,唐僧与孙悟空之间由来已久的思想冲突是不可调和的,随着情节的展开和斗争的深入,必然要发展到极其尖锐的程度,而如果仍然延用原来的套路,显然是难以胜任的。于是,作者便另辟蹊径,标新立异,匠心独运地设计了这场形式别致、色彩奇特的思想交锋:让唐僧和孙悟空在强盗墓前大唱“祷祝”和“反祷祝”的对台戏,把两者的思想冲突推到了尖锐的极致,从而大大深化了这一思想冲突,收到了强烈的艺术效果。这场尖锐思想冲突的深刻之处在于,它出神人化地展现了唐僧和孙悟空之间灵魂深处的搏战。唐僧不满、痛恨悟空“杀人伤生”,也为了脱开“干系”,竟至于煞费苦心挑唆强盗之魂向阎王状告悟空,必欲使悟空灵魂遭阴曹地府惩罚而后快,结果恰恰暴露了他自己灵魂之丑恶、卑污;面对唐僧如此刻毒的挑战,孙悟空毫不含糊、义无反顾地与之展开了短兵相接的灵魂激斗,给予空前猛烈的还击,以不怕天神地祇的凛然正气威慑强盗之魂,同时指桑骂槐,完全压倒了唐僧发难的那股邪气,并在巨大的精神优势中,透示出他那高洁的灵魂和磊落的胸怀。作者通过本篇情节中这典型的一节,把孙悟空与唐僧尖锐的思想冲突勾魂摄魄地表现出来了,具有震撼人心的艺术魅力。

——第五十七回至五十八回“真假美猴王”导读

意蕴深刻 曲径通幽

意蕴深刻 曲径通幽——“真假美猴王”导读

本篇出自《西游记》第五十七回至五十八回,描写六耳猕猴假冒孙悟空,打倒唐僧,抢走包袱,并在花果山拉出取经队伍,引起唐僧、沙僧误解悟空;真假悟空从花果山打到落伽山、天宫、唐僧处、阴司,均未辨明,直至雷音寺如来揭破猕猴真相,被悟空打死。

“真假美猴王”是《西游记》中一个新奇动人的精彩故事,具有深刻的思想意蕴和鲜明的艺术特色。下面,试从三个方面评析。

首先,“真假美猴王”在生动的情节和鲜明的形象中寓有深邃的哲理内涵。由于世界上事物的复杂性,现实生活中往往存在这样一种社会现象;真的事物以假的面目出现,假的事物却以真的面目出现,一时真假混淆,难以辨清。“真假美猴王”就隐寓象征着这种情况。你看,假悟空打昏唐僧,抢走包袱,被唐僧、沙僧误认为真的;“假作真时真亦假”,孙悟空却莫名其妙地顶替了假悟空,几乎吃了沙僧的宝杖。假悟空以真自居,孙悟空有口难辩。

意蕴深刻 曲径通幽——“真假美猴王”导读

混战中,你说你是真猴、我是假猴,我说我是真猴、你是假猴,越搅越乱;从天宫到地府,从观音到唐僧,均不能辨,即使辨了也密不可宣;一时间,真的似乎成了假的,假的似乎成了真的。这真是一幅真假混淆社会现象的生动图画。然而,六耳猕猴最终还是在如来佛面前显出了原形,被孙悟空一棒打死。这就形象地告诉人们:尽管事物真假一时混淆,但随着事物发展过程的逐步推移,事物的客观真相终究会大白于天下,假必灭,真必存。“真假美猴王”揭示的这个生活哲理,是能给人们以深刻启示的。《西游记》中包含着十分丰富的哲理性,“真假美猴王”便是一个相当典型、出色的例子。

其次,本篇故事情节曲折多变,引人入胜,富有魅力。《西游记》中写唐僧所遇之“难”和孙悟空所临挑战,一般都是妖精为吃唐僧之肉或取其“元阳”以求长生不老或满足淫欲,使尽招术摄走唐僧,但“真假美猴王”故事却是个例外:孙悟空因诛杀强盗被唐僧逐走之后,竟冷丁冒出个假悟空,打倒唐僧不算,还要取真悟空而代之,于是,纠缠不清,扑朔迷离……这就在整个情节构思上独辟蹊径,别开生面,令人感到特别新鲜有味,从而紧紧扣住了读者的心弦。

意蕴深刻 曲径通幽——“真假美猴王”导读

而且,随着情节逐步展开,作者又不断掀起波澜,步步抓住读者不放。比如,写到沙僧至花果山向假悟空讨要包袱,作者以匠心之笔写出那本应理亏心虚的假悟空,却变本加厉地声言要自上西方求经,独成正果,甚至当场拉出一班包括“沙僧”在内的取经人马,顿使情节为之跌宕起伏:沙僧被惹得怒不可遏,即举杖打死假沙僧,以至随后到落伽山见到孙悟空时仍怒气未消,掣杖劈脸就打;孙悟空却无辜受辱,丈二金刚摸不着头脑,待听说有假悟空,更是按捺不住,急欲报仇。这样,就引起故事情节波澜激荡,摇曳生姿。至于真假猴王之辨,则更是写得回环曲折,波诡云谲。假悟空与孙悟空不但“形容如一”,而且“神通无二”,这就引发读者急待知道真假辨清的结果。没想到向来法力广大的观世音无计,托塔李天王的照妖镜失效,唐僧的紧箍咒也不灵验,使人们的期望一而再、再而三地落空。因此当地府辨认时,人们对阴君无从查勘早在意料之中,对地藏推荐谛听兽辨听当然也不抱任何希望;然而这一回谛听却令人意外地辨认出来了,情节异峰陡起。作者更为高明之处还在于,正当人们等待下文揭破辨认结果时,却笔锋一转,写谛听不肯“当面说破”,因“不能助力擒他”,“恐妖精恶发,搔扰宝殿,致令阴府不安”——这除了反映六耳猕猴怪凶恶无比外,也表现出谛听的世故老到,颇堪玩味;同时,读者对真假结果满怀希望的期待再一次落空,情节为之一波折,并为最后雷音寺如来辨妖揭底的情节高潮提供了充分的艺术蓄势,愈加引人入胜。如此峰回路转、一波三折,就使读者获得了莫大的审美享受。

意蕴深刻 曲径通幽——“真假美猴王”导读

最后,本篇还在孙悟空的性格刻画上,以细腻的笔触揭示其真实的思想感情,赋予人物以丰富的人情味。一开始,就写出孙悟空无辜被逐后“恼恼闷闷”、“无依无倚”的复杂心境:“欲待回花果山水帘洞,恐本洞小妖见笑……;欲待要投奔天宫,又恐天宫内不容久住;欲待要投海岛,却又羞见那三岛诸仙;欲待要奔龙宫,又不伏气求告龙王”。又写出了孙悟空对唐僧无情地念紧箍咒再次逐走他的忽然省悟:“这和尚负了我心”!感情沉痛深婉。接着,写到他来到落伽山潮音洞口,善财童子跟他“作笑要子”时,作者极其自然地描写了“满怀闷气”的悟空“变脸”“怒发”的神态:“咄的一声,把善财童子喝了个倒退,道:“这个背义忘恩的小畜生,着实愚鲁!……转倒这般侮慢!……'”特别当写到悟空望见观音,想起自己为保唐僧西天取经,“舍身拼命,救解他的魔障,就如老虎口里夺脆骨,蛟龙背上揭生鳞。只指望归真正果,洗业除邪,怎知那长老背义忘恩,直迷了一片善缘,更不察皂白之苦!”更是大书特书他再也“止不住泪如泉涌,放声大哭”。这是全书中作者写孙悟空仅有的几次哭泣之一。“男儿有泪不轻弹,只是未到伤心处。”孙悟空既是神魔世界顶天立地、乐观豁达的英雄好汉,也有着普通人的喜怒哀乐诸般思想感情。唐僧颠倒是非,忘恩负义,使孙悟空忍受如此巨大深沉的屈辱、痛苦、悲伤和愤懑,此刻,百感交集,涌上心头,不哭,不足以宣泄满腔情感,不足以获得心理平衡;这哭声,正是孙悟空真实思想感情的自然流露,丰富的人情味的生动体现,更显出孙悟空形象的可亲可爱。作者笔下的孙悟空形象,是猴,是神,更是人,由此可见一斑。

——第五十九回至六十一回“三调芭蕉扇”导读

冲突波澜起伏 场景光怪陆离

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

本篇出自《西游记》第五十九回至六十一回,叙写唐僧师徒路阻八百里火焰山,铁扇公主和牛魔王为报子仇,把持宝扇坚不肯借,孙悟空巧运机谋,三调芭蕉扇,终于在天神的力助下,降伏牛魔王,借得宝扇,扑灭火焰山。

本篇写取经队伍过火焰山,从与自然矛盾落笔,一开始就先声夺人地渲染出火焰山的赫赫凶险:此山“正是西方必由之路,却有八百里火焰,四周围寸草不生。若过得山,就是铜脑盖,铁身躯,也要化成汁哩”!以至六十里之外,也会热得使一块蒸糕“好似火盆里的灼炭,煤炉内的红钉”。但是,作品艺术构思的焦点却集中在取经人与妖魔的矛盾上:孙悟空要保唐僧过火焰山,就必须战胜把持宝扇的铁扇公主及其丈夫牛魔王,以借取那柄芭蕉扇息灭八百里火焰;作者又别出心裁地赋予牛魔王、铁扇公主夫妻以红孩儿父、母的特殊身份,他们因为要报“害子深仇”而坚执不肯借扇,这就使矛盾愈加尖锐复杂。

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

然而,问题不仅在于“写什么”,更为重要的还在“怎样写”,因而尤为难能可贵的是,作者除了能恰当地选择、提炼矛盾外,还十分善于组织矛盾冲突,巧于安排矛盾的转化,特别是在描写孙悟空“三调芭蕉扇”的过程中,反复揭示了斗争局面成功与失败、主动与被动的矛盾相互转化,在有力地推动故事情节波澜起伏、跌宕有致地向纵深发展的同时,也充分表现了孙悟空那种败而不馁、遇挫愈勇、再接再厉,不断促使矛盾朝着胜利转化的韧性战斗精神。这正是本篇尤其不同凡响而富有魅力之处。故本文就从这个角度入手展开。

孙悟空为借扇撞到了“冤家”手里,便对铁扇公主采取了“先礼后兵”的对策:先以“嫂嫂”尊称罗刹,解释前嫌,商借宝扇;待她出手动武,坚不“轻借”后,遂转而“不论亲情,却只讲仇隙”,用金箍棒教训罗刹。经一场好杀,眼见“行者棒重,却又解数周密”,即将取胜,不料罗刹“取出芭蕉扇,幌一幌,一扇阴风,把行者扇得无影无形,莫想收留得住”,顿时转胜为败。只见那悟空“就如旋风翻败叶,流水淌残花”,滚了一夜,方落在五万里外的小须弥山上,抱住一块峰石立定,弄得甚为狼狈。但悟空却毫不气馁,从灵吉菩萨那里得到“定风丸”后,即又精神抖擞地“驾筋斗云,径返翠云山,顷刻而至”。

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

再战罗刹,尽占上风;罗刹取扇扇他,却“巍然不动”,慌忙逃回洞里。悟空乘胜追击,变蟾蟟虫飞进芭蕉洞,伏在茶叶沫下钻进罗刹肚里“耍子”,一忽儿“把脚往下一登”,一忽儿“把头往上一顶”,治得罗刹心痛难禁,只在地上打滚,但求“孙叔叔饶命”,答应借扇。悟空这才飞了出来,拿扇便走,“得胜回朝”。至此,矛盾似乎就要解决了。然而,意想不到的事情却发生了:孙悟空兴冲冲地来到火焰山边灭火,“尽力一扇,那山上火光烘烘腾起;再一扇,更着百倍;又一扇,那火足有千丈之高,渐渐烧着身体”,“若是跑得不快,把毫毛都烧尽矣!”—原来孙悟空因经验不足被罗刹女用假扇“哄”了。期待出现的“成果”顷刻化为乌有,矛盾更加尖锐,情节亦随之跌荡起伏。

孙悟空再遇这重大挫折,仍然毫不灰心丧气。他根据土地指点,再接再厉赴积雷山找牛魔王借扇,遭拒接战后,又跟踪追至乱石山碧波潭,偷走其坐骑金睛兽,假变牛魔王打进芭蕉洞,“弄大胆,事骗女佳人”,瞒过罗刹女,从其口中骗得了真扇与放大口诀,却把扇儿也噙在口里,把脸抹一抹,现了本相。厉声高叫道:“罗刹女!……不羞!不羞!”遂“拽大步,径出了芭蕉洞”。悟空“得意笑颜回”,放大了真扇,“拿在手中,仔细看了又看,比前番假的果是不同,只见祥光幌幌,瑞气纷纷……”

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

看来,扑灭火焰山即在眼前,胜利已成定局,矛盾似乎又接近解决了。但是,万万没有想到,事情竟又发生了意外的波折。孙悟空因一时疏忽,只从罗刹那里学会将扇子放大之法,却不曾讨得缩小的口诀,于是只好一路扛着一丈二尺的大扇;尤其是他为胜利所陶醉,有点忘乎所以,正好被赶来的牛魔王乘隙而入,轻易得手。牛魔王“料猢狲以得意为喜,必不详细堤防”,遂假变猪八戒迎上迷惑悟空。孙悟空如“得胜的猫儿欢似虎”,“只倚着强能,更不察来人的意思”,见了假八戒,果然认了真;当牛魔王以“哥哥劳碌太甚”为借口,要拿扇子,他“那知真假,也不虑及此,遂将扇子递与他”。煮熟的鸡蛋霎时飞了,孙悟空陷入十分被动的境地。矛盾发展到极其尖锐的程度,情节再一次发生大起大落。

牛魔王接过扇子,捻诀变小,现其本相,嘲骂悟空道:“泼猢狲!认得我么?”恨得悟空跌足高呼道:“咦!逐年家打雁,今却被小雁儿鹐了眼睛。”对自己的过失深深自悔:“是我的不是了!”牛魔王骗夺宝扇,激起了孙悟空极其强烈的义愤,焕发出空前高昂的斗志,决心把得而复失的真扇重新夺回来,遂与武艺跟他一般的牛魔王展开了一场惊心动魄的激斗。他又以牛魔王假冒八戒骗取宝扇的行径,激发前来助战的猪八戒的斗志,并在各路神佛的合围助阵下,终于擒住牛魔王,迫使铁扇公主交出芭蕉扇,从而化被动为主动,变失败为成功。孙悟空那败而不馁、遇挫愈勇、百折不挠的韧性战斗精神,也在这情节高潮中得到了光辉的体现。

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

除了善于组织矛盾冲突,巧于安排矛盾转化,本篇中描写孙悟空与牛魔王、神与魔的交战斗法,也极富特色。像写第三次调芭蕉扇,作者驰骋如椽巨笔,泼墨如云地描绘了孙悟空、猪八戒和众神佛合力大战牛魔王那波澜壮阔、五光十色的战斗场面,尤见“神怪艳异”(鲁迅:《中国小说史略·明之神魔小说(中)》),令人目不暇接。且让我们来看看其中几个精彩场景吧。

先看孙悟空与牛魔王赌变化、赛“法象”。牛魔王不抵悟空、八戒合攻,便“摇身一变,变做一只天鹅,望空飞走”,即被悟空识破,只见:

这大圣收了金箍棒,捻诀念咒,摇身一变,变作一个海东青,飕的一翅,钻在云眼里,倒飞下来,落在天鹅身上,抱住颈项赚眼。那牛王也知是孙行者变化,急忙抖抖翅,变作一只黄鹰,返来赚海东青。行者又变作一个鸟凤,专一赶黄鹰。牛王识得,又变作一只白鹤,长唳一声,向南飞去。行者立定,抖抖翎毛,又变作一只丹凤,高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王,诸禽不敢妄动,刷的一翅,淬下山崖,将身一变,变作一只香獐,也乜些些,在崖前吃草。行者认得,也就落下翅来,变作一只饿虎,剪尾跑蹄,要来赶獐作食。魔王慌了手脚,又变作一只金钱花斑的大豹,要伤饿虎。

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

行者见了,迎着风,把头一幌,又变作一只金眼狻猊,声如霹雳,铁额铜头,复转身要食大豹。牛王着了急,又变作一个人熊,放开脚,就来擒那狻猊。行者打个滚,就变作一只赖象,鼻似长蛇,牙如竹笋,撒开鼻子,要去卷那人熊。

牛魔王和孙悟空在此竞相变化施为,依次变出一连串飞禽走兽:天鹅、海东青、黄鹰、乌凤、白鹤、丹风、香獐、饿虎、大豹、狻猊、人熊、赖象;双方勾心斗角,“一物降一物”地交替相克。而且一边施展神通,变幻动物形象,一边展开紧张的人性思考活动和情绪变化,如牛魔王时而“知是孙行者变化”,时而“识得”对手,时而“见凤是鸟王,诸禽不敢妄动”,时而“慌了手脚”,时而又“着了急”。神性变化、动物形象和人的思想情绪在流动中巧妙地交织在一起,扑朔迷离,奇趣无穷。

接着,牛魔王便现出原身—一只大白牛,“头如峻岭,眼若闪光。两只角,似两座铁塔。牙排利刃。连头至尾,有千余丈长短;自蹄至背,有八百丈高下。”孙悟空也不甘示弱,“把腰一躬,喝声叫“长!'长得身高万丈,头如泰山,眼如日月,口似血池,牙似门扇”。双方“法天象地”,横空出世,以巨大狞厉相对峙。又见悟空“手执一条铁棒,着头就打。那牛王硬着头,使角来触”。这一场“法象”抵触,“真个是撼岭摇山,惊天动地!”

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

再看孙悟空和众天神围斗牛魔王:

……—切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。那魔王公然不惧,你看他东一头,西一头,直挺挺,光耀耀的两只铁角,往来抵触;南一撞,北一撞,毛森森,筋暴暴的一条硬尾,左右敲摇。孙大圣当面迎,众多神四面打,牛王急了,就地一滚,复本象,便投芭蕉洞去。行者也收了法象,与众多神随后追袭。那魔王闯入洞里,闭门不出。概众把一座翠云山围得水泄不通。

这里,牛魔王的困兽犹斗,孙悟空的奋勇作战,和众天神的重重围剿,形成了一个何等火爆炽烈、气势磅礴的战斗场面!

最后来看哪吒诸神降伏牛魔王的决斗:

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

这太子……飞身跳在牛背上,使斩妖剑望颈项上一挥,不觉得把个牛头斩下。……那牛王腔子里又钻出一个头来,口吐黑气,眼放金光。被哪吒又砍一剑,头落处,又钻出一个头来。一连砍了十数剑,随即长出十数个头。哪吒取出火轮儿挂在那老牛的角上,便吹真火,焰焰烘烘,把牛王烧得张狂哮吼,摇头摆尾。才要变化脱身,又被托塔天王将照妖镜照住本象,腾那不动,无计逃生,只叫“莫伤我命!情愿归顺佛家也!”……

你看,牛魔王的头竟连砍连长,绵绵不绝,犹如古代神话中自生不息的“息壤”和取之不尽的“视肉”,可谓怪异之极;哪吒把风火轮挂在牛角上吹烈焰烧得牛魔王狂怒暴躁,则又是匪夷所思的奇妙绝招;托塔天王照妖镜的特异法术更添神奇色彩。于是,这场降服牛魔王的决斗,便臻于动人心弦的佳境。

语文即生活,学习即生长

YU WEN JI SHENG HUO XUE XI JI SHENG ZHANG

语文(部编版)七年级上册

整本书阅读《西游记》章节导读

真假美猴王 三调芭蕉扇(第56-61回)

——第五十六回“神狂诛草寇”导读

灵魂搏战 出神人化

灵魂搏战 出神人化——“神狂诛草寇”导读

本篇出自《西游记》第五十六回,叙写唐僧师徒先后遭强盗抢劫、追杀,孙悟空两番诛寇,与唐僧发生尖锐冲突,终被师父逐出取经队伍。

本篇中孙悟空因二诛强盗被唐僧贬逐,这是他继“三打白骨精”遭唐僧贬逐后再度遭贬。因此,本篇情节中唐僧和孙悟空围绕对抢劫杀人的恶徒究竟是慈悲行善还是坚决除灭而发生的尖锐思想冲突,正是对“三打白骨精”中业已展开的思想矛盾的进一步发展和继续深化。这里,想撷取本篇中典型的一节:在强盗墓前唐僧的“祷祝”与孙悟空的“反祷祝”,来透视这场深化了的尖锐冲突。

当孙悟空愤然打死两个拦路抢劫、胡搅蛮缠的强盗头子后,唐僧却大发慈悲,命猪八戒挖坑把两个贼尸埋了,盘作一个荒坟,甚至撮土焚香向“好汉”之魂祈祷祝告。你看他絮絮叨叨,颠倒说什么,强盗“却遭行者,棍下伤身”,责悟空诛盗,替强盗鸣冤;又祝道:“切念尸骸暴露,吾随掩土盘坟。折青枝为香烛,无光彩,有心勤;取顽石作施食,无滋味,有诚真。”对强盗既收尸造坟,又苦心祭奠,殷勤倍至,虔诚无比;还说什么:“你到森罗殿下兴词,倒树寻根,他姓孙,我姓陈,各居异姓。冤有头,债有主,切莫告我取经僧人。”为了表明“清白”,避开“罪责”,唐僧竟然教唆强盗之魂在阴司地狱状告悟空,给予严惩,简直是灵魂的恶毒诅咒,其用心何其毒也!

灵魂搏战 出神人化——“神狂诛草寇”导读

唐僧这一番“对敌慈悲对友刁”的祝词,引起了孙悟空极大的不满,反驳道:“师父,你老人家忒没情义。为你取经,我费了多少殷勤劳苦,如今打死这两个毛贼,你倒教他去告老孙。虽是我动手打,却也只是为你。你不往西天取经,我不与你做徒弟,怎么会来这里,会打杀人!……”严正批评唐僧“忒没情义”,一针见血地揭露了唐僧为“打死这两个毛贼,你倒教他去告老孙”的颠倒敌我的荒谬行径。在极度愤激之下,孙悟空索性也来“祝他一祝”,只见他搭着铁棒,往那坟上捣了三下,“祝”道:“遭瘟的强盗,你听着!我被你前七八棍,后七八棍,打得我不疼不痒的,触恼了性子,一差二误,将你打死了,尽你到那里去告,我老孙实是不怕:玉帝认得我,天王随得我;二十八宿惧我,九曜星怕我;府县城隍跪我,东岳天齐怖我;十代阎君曾与我为仆从,五路猖神曾与我当后生;不论三界五司,十方诸宰,都与我情深面熟,随你那里去告!”这真是一篇嬉笑怒骂的绝妙“祝辞”。“遭瘟的强盗”之称,字字含怒,顿时化“祝”为斥;“触恼了性子,一差二误,将你打死了”,表面上承认有“误”,骨子里根本不认错,因为从根上说还是由强盗“触恼”他引起的。接下来更是妙语连珠,以一气呵成的两串排比句,气势雄壮、八面威风地宣告,任凭上天人地找遍各路神祇,“尽你到那里去告,我老孙实是不怕”,都奈何我不得。这一番“恶话”,“祝”得真是痛快淋漓,机带双敲而妙趣无穷:表面上是喝斥“遭瘟的强盗”,实际上却是嘲骂昏聩的唐僧;故而唐僧听出了话音,由“心惊”而“怀嗔”。

灵魂搏战 出神人化——“神狂诛草寇”导读

在《西游记》取经集团内部,围绕着对待妖魔恶人究竟是怜悯慈悲、妥协忍让,还是坚决斗争、除之务尽,唐僧与孙悟空之间由来已久的思想冲突是不可调和的,随着情节的展开和斗争的深入,必然要发展到极其尖锐的程度,而如果仍然延用原来的套路,显然是难以胜任的。于是,作者便另辟蹊径,标新立异,匠心独运地设计了这场形式别致、色彩奇特的思想交锋:让唐僧和孙悟空在强盗墓前大唱“祷祝”和“反祷祝”的对台戏,把两者的思想冲突推到了尖锐的极致,从而大大深化了这一思想冲突,收到了强烈的艺术效果。这场尖锐思想冲突的深刻之处在于,它出神人化地展现了唐僧和孙悟空之间灵魂深处的搏战。唐僧不满、痛恨悟空“杀人伤生”,也为了脱开“干系”,竟至于煞费苦心挑唆强盗之魂向阎王状告悟空,必欲使悟空灵魂遭阴曹地府惩罚而后快,结果恰恰暴露了他自己灵魂之丑恶、卑污;面对唐僧如此刻毒的挑战,孙悟空毫不含糊、义无反顾地与之展开了短兵相接的灵魂激斗,给予空前猛烈的还击,以不怕天神地祇的凛然正气威慑强盗之魂,同时指桑骂槐,完全压倒了唐僧发难的那股邪气,并在巨大的精神优势中,透示出他那高洁的灵魂和磊落的胸怀。作者通过本篇情节中这典型的一节,把孙悟空与唐僧尖锐的思想冲突勾魂摄魄地表现出来了,具有震撼人心的艺术魅力。

——第五十七回至五十八回“真假美猴王”导读

意蕴深刻 曲径通幽

意蕴深刻 曲径通幽——“真假美猴王”导读

本篇出自《西游记》第五十七回至五十八回,描写六耳猕猴假冒孙悟空,打倒唐僧,抢走包袱,并在花果山拉出取经队伍,引起唐僧、沙僧误解悟空;真假悟空从花果山打到落伽山、天宫、唐僧处、阴司,均未辨明,直至雷音寺如来揭破猕猴真相,被悟空打死。

“真假美猴王”是《西游记》中一个新奇动人的精彩故事,具有深刻的思想意蕴和鲜明的艺术特色。下面,试从三个方面评析。

首先,“真假美猴王”在生动的情节和鲜明的形象中寓有深邃的哲理内涵。由于世界上事物的复杂性,现实生活中往往存在这样一种社会现象;真的事物以假的面目出现,假的事物却以真的面目出现,一时真假混淆,难以辨清。“真假美猴王”就隐寓象征着这种情况。你看,假悟空打昏唐僧,抢走包袱,被唐僧、沙僧误认为真的;“假作真时真亦假”,孙悟空却莫名其妙地顶替了假悟空,几乎吃了沙僧的宝杖。假悟空以真自居,孙悟空有口难辩。

意蕴深刻 曲径通幽——“真假美猴王”导读

混战中,你说你是真猴、我是假猴,我说我是真猴、你是假猴,越搅越乱;从天宫到地府,从观音到唐僧,均不能辨,即使辨了也密不可宣;一时间,真的似乎成了假的,假的似乎成了真的。这真是一幅真假混淆社会现象的生动图画。然而,六耳猕猴最终还是在如来佛面前显出了原形,被孙悟空一棒打死。这就形象地告诉人们:尽管事物真假一时混淆,但随着事物发展过程的逐步推移,事物的客观真相终究会大白于天下,假必灭,真必存。“真假美猴王”揭示的这个生活哲理,是能给人们以深刻启示的。《西游记》中包含着十分丰富的哲理性,“真假美猴王”便是一个相当典型、出色的例子。

其次,本篇故事情节曲折多变,引人入胜,富有魅力。《西游记》中写唐僧所遇之“难”和孙悟空所临挑战,一般都是妖精为吃唐僧之肉或取其“元阳”以求长生不老或满足淫欲,使尽招术摄走唐僧,但“真假美猴王”故事却是个例外:孙悟空因诛杀强盗被唐僧逐走之后,竟冷丁冒出个假悟空,打倒唐僧不算,还要取真悟空而代之,于是,纠缠不清,扑朔迷离……这就在整个情节构思上独辟蹊径,别开生面,令人感到特别新鲜有味,从而紧紧扣住了读者的心弦。

意蕴深刻 曲径通幽——“真假美猴王”导读

而且,随着情节逐步展开,作者又不断掀起波澜,步步抓住读者不放。比如,写到沙僧至花果山向假悟空讨要包袱,作者以匠心之笔写出那本应理亏心虚的假悟空,却变本加厉地声言要自上西方求经,独成正果,甚至当场拉出一班包括“沙僧”在内的取经人马,顿使情节为之跌宕起伏:沙僧被惹得怒不可遏,即举杖打死假沙僧,以至随后到落伽山见到孙悟空时仍怒气未消,掣杖劈脸就打;孙悟空却无辜受辱,丈二金刚摸不着头脑,待听说有假悟空,更是按捺不住,急欲报仇。这样,就引起故事情节波澜激荡,摇曳生姿。至于真假猴王之辨,则更是写得回环曲折,波诡云谲。假悟空与孙悟空不但“形容如一”,而且“神通无二”,这就引发读者急待知道真假辨清的结果。没想到向来法力广大的观世音无计,托塔李天王的照妖镜失效,唐僧的紧箍咒也不灵验,使人们的期望一而再、再而三地落空。因此当地府辨认时,人们对阴君无从查勘早在意料之中,对地藏推荐谛听兽辨听当然也不抱任何希望;然而这一回谛听却令人意外地辨认出来了,情节异峰陡起。作者更为高明之处还在于,正当人们等待下文揭破辨认结果时,却笔锋一转,写谛听不肯“当面说破”,因“不能助力擒他”,“恐妖精恶发,搔扰宝殿,致令阴府不安”——这除了反映六耳猕猴怪凶恶无比外,也表现出谛听的世故老到,颇堪玩味;同时,读者对真假结果满怀希望的期待再一次落空,情节为之一波折,并为最后雷音寺如来辨妖揭底的情节高潮提供了充分的艺术蓄势,愈加引人入胜。如此峰回路转、一波三折,就使读者获得了莫大的审美享受。

意蕴深刻 曲径通幽——“真假美猴王”导读

最后,本篇还在孙悟空的性格刻画上,以细腻的笔触揭示其真实的思想感情,赋予人物以丰富的人情味。一开始,就写出孙悟空无辜被逐后“恼恼闷闷”、“无依无倚”的复杂心境:“欲待回花果山水帘洞,恐本洞小妖见笑……;欲待要投奔天宫,又恐天宫内不容久住;欲待要投海岛,却又羞见那三岛诸仙;欲待要奔龙宫,又不伏气求告龙王”。又写出了孙悟空对唐僧无情地念紧箍咒再次逐走他的忽然省悟:“这和尚负了我心”!感情沉痛深婉。接着,写到他来到落伽山潮音洞口,善财童子跟他“作笑要子”时,作者极其自然地描写了“满怀闷气”的悟空“变脸”“怒发”的神态:“咄的一声,把善财童子喝了个倒退,道:“这个背义忘恩的小畜生,着实愚鲁!……转倒这般侮慢!……'”特别当写到悟空望见观音,想起自己为保唐僧西天取经,“舍身拼命,救解他的魔障,就如老虎口里夺脆骨,蛟龙背上揭生鳞。只指望归真正果,洗业除邪,怎知那长老背义忘恩,直迷了一片善缘,更不察皂白之苦!”更是大书特书他再也“止不住泪如泉涌,放声大哭”。这是全书中作者写孙悟空仅有的几次哭泣之一。“男儿有泪不轻弹,只是未到伤心处。”孙悟空既是神魔世界顶天立地、乐观豁达的英雄好汉,也有着普通人的喜怒哀乐诸般思想感情。唐僧颠倒是非,忘恩负义,使孙悟空忍受如此巨大深沉的屈辱、痛苦、悲伤和愤懑,此刻,百感交集,涌上心头,不哭,不足以宣泄满腔情感,不足以获得心理平衡;这哭声,正是孙悟空真实思想感情的自然流露,丰富的人情味的生动体现,更显出孙悟空形象的可亲可爱。作者笔下的孙悟空形象,是猴,是神,更是人,由此可见一斑。

——第五十九回至六十一回“三调芭蕉扇”导读

冲突波澜起伏 场景光怪陆离

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

本篇出自《西游记》第五十九回至六十一回,叙写唐僧师徒路阻八百里火焰山,铁扇公主和牛魔王为报子仇,把持宝扇坚不肯借,孙悟空巧运机谋,三调芭蕉扇,终于在天神的力助下,降伏牛魔王,借得宝扇,扑灭火焰山。

本篇写取经队伍过火焰山,从与自然矛盾落笔,一开始就先声夺人地渲染出火焰山的赫赫凶险:此山“正是西方必由之路,却有八百里火焰,四周围寸草不生。若过得山,就是铜脑盖,铁身躯,也要化成汁哩”!以至六十里之外,也会热得使一块蒸糕“好似火盆里的灼炭,煤炉内的红钉”。但是,作品艺术构思的焦点却集中在取经人与妖魔的矛盾上:孙悟空要保唐僧过火焰山,就必须战胜把持宝扇的铁扇公主及其丈夫牛魔王,以借取那柄芭蕉扇息灭八百里火焰;作者又别出心裁地赋予牛魔王、铁扇公主夫妻以红孩儿父、母的特殊身份,他们因为要报“害子深仇”而坚执不肯借扇,这就使矛盾愈加尖锐复杂。

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

然而,问题不仅在于“写什么”,更为重要的还在“怎样写”,因而尤为难能可贵的是,作者除了能恰当地选择、提炼矛盾外,还十分善于组织矛盾冲突,巧于安排矛盾的转化,特别是在描写孙悟空“三调芭蕉扇”的过程中,反复揭示了斗争局面成功与失败、主动与被动的矛盾相互转化,在有力地推动故事情节波澜起伏、跌宕有致地向纵深发展的同时,也充分表现了孙悟空那种败而不馁、遇挫愈勇、再接再厉,不断促使矛盾朝着胜利转化的韧性战斗精神。这正是本篇尤其不同凡响而富有魅力之处。故本文就从这个角度入手展开。

孙悟空为借扇撞到了“冤家”手里,便对铁扇公主采取了“先礼后兵”的对策:先以“嫂嫂”尊称罗刹,解释前嫌,商借宝扇;待她出手动武,坚不“轻借”后,遂转而“不论亲情,却只讲仇隙”,用金箍棒教训罗刹。经一场好杀,眼见“行者棒重,却又解数周密”,即将取胜,不料罗刹“取出芭蕉扇,幌一幌,一扇阴风,把行者扇得无影无形,莫想收留得住”,顿时转胜为败。只见那悟空“就如旋风翻败叶,流水淌残花”,滚了一夜,方落在五万里外的小须弥山上,抱住一块峰石立定,弄得甚为狼狈。但悟空却毫不气馁,从灵吉菩萨那里得到“定风丸”后,即又精神抖擞地“驾筋斗云,径返翠云山,顷刻而至”。

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

再战罗刹,尽占上风;罗刹取扇扇他,却“巍然不动”,慌忙逃回洞里。悟空乘胜追击,变蟾蟟虫飞进芭蕉洞,伏在茶叶沫下钻进罗刹肚里“耍子”,一忽儿“把脚往下一登”,一忽儿“把头往上一顶”,治得罗刹心痛难禁,只在地上打滚,但求“孙叔叔饶命”,答应借扇。悟空这才飞了出来,拿扇便走,“得胜回朝”。至此,矛盾似乎就要解决了。然而,意想不到的事情却发生了:孙悟空兴冲冲地来到火焰山边灭火,“尽力一扇,那山上火光烘烘腾起;再一扇,更着百倍;又一扇,那火足有千丈之高,渐渐烧着身体”,“若是跑得不快,把毫毛都烧尽矣!”—原来孙悟空因经验不足被罗刹女用假扇“哄”了。期待出现的“成果”顷刻化为乌有,矛盾更加尖锐,情节亦随之跌荡起伏。

孙悟空再遇这重大挫折,仍然毫不灰心丧气。他根据土地指点,再接再厉赴积雷山找牛魔王借扇,遭拒接战后,又跟踪追至乱石山碧波潭,偷走其坐骑金睛兽,假变牛魔王打进芭蕉洞,“弄大胆,事骗女佳人”,瞒过罗刹女,从其口中骗得了真扇与放大口诀,却把扇儿也噙在口里,把脸抹一抹,现了本相。厉声高叫道:“罗刹女!……不羞!不羞!”遂“拽大步,径出了芭蕉洞”。悟空“得意笑颜回”,放大了真扇,“拿在手中,仔细看了又看,比前番假的果是不同,只见祥光幌幌,瑞气纷纷……”

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

看来,扑灭火焰山即在眼前,胜利已成定局,矛盾似乎又接近解决了。但是,万万没有想到,事情竟又发生了意外的波折。孙悟空因一时疏忽,只从罗刹那里学会将扇子放大之法,却不曾讨得缩小的口诀,于是只好一路扛着一丈二尺的大扇;尤其是他为胜利所陶醉,有点忘乎所以,正好被赶来的牛魔王乘隙而入,轻易得手。牛魔王“料猢狲以得意为喜,必不详细堤防”,遂假变猪八戒迎上迷惑悟空。孙悟空如“得胜的猫儿欢似虎”,“只倚着强能,更不察来人的意思”,见了假八戒,果然认了真;当牛魔王以“哥哥劳碌太甚”为借口,要拿扇子,他“那知真假,也不虑及此,遂将扇子递与他”。煮熟的鸡蛋霎时飞了,孙悟空陷入十分被动的境地。矛盾发展到极其尖锐的程度,情节再一次发生大起大落。

牛魔王接过扇子,捻诀变小,现其本相,嘲骂悟空道:“泼猢狲!认得我么?”恨得悟空跌足高呼道:“咦!逐年家打雁,今却被小雁儿鹐了眼睛。”对自己的过失深深自悔:“是我的不是了!”牛魔王骗夺宝扇,激起了孙悟空极其强烈的义愤,焕发出空前高昂的斗志,决心把得而复失的真扇重新夺回来,遂与武艺跟他一般的牛魔王展开了一场惊心动魄的激斗。他又以牛魔王假冒八戒骗取宝扇的行径,激发前来助战的猪八戒的斗志,并在各路神佛的合围助阵下,终于擒住牛魔王,迫使铁扇公主交出芭蕉扇,从而化被动为主动,变失败为成功。孙悟空那败而不馁、遇挫愈勇、百折不挠的韧性战斗精神,也在这情节高潮中得到了光辉的体现。

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

除了善于组织矛盾冲突,巧于安排矛盾转化,本篇中描写孙悟空与牛魔王、神与魔的交战斗法,也极富特色。像写第三次调芭蕉扇,作者驰骋如椽巨笔,泼墨如云地描绘了孙悟空、猪八戒和众神佛合力大战牛魔王那波澜壮阔、五光十色的战斗场面,尤见“神怪艳异”(鲁迅:《中国小说史略·明之神魔小说(中)》),令人目不暇接。且让我们来看看其中几个精彩场景吧。

先看孙悟空与牛魔王赌变化、赛“法象”。牛魔王不抵悟空、八戒合攻,便“摇身一变,变做一只天鹅,望空飞走”,即被悟空识破,只见:

这大圣收了金箍棒,捻诀念咒,摇身一变,变作一个海东青,飕的一翅,钻在云眼里,倒飞下来,落在天鹅身上,抱住颈项赚眼。那牛王也知是孙行者变化,急忙抖抖翅,变作一只黄鹰,返来赚海东青。行者又变作一个鸟凤,专一赶黄鹰。牛王识得,又变作一只白鹤,长唳一声,向南飞去。行者立定,抖抖翎毛,又变作一只丹凤,高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王,诸禽不敢妄动,刷的一翅,淬下山崖,将身一变,变作一只香獐,也乜些些,在崖前吃草。行者认得,也就落下翅来,变作一只饿虎,剪尾跑蹄,要来赶獐作食。魔王慌了手脚,又变作一只金钱花斑的大豹,要伤饿虎。

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

行者见了,迎着风,把头一幌,又变作一只金眼狻猊,声如霹雳,铁额铜头,复转身要食大豹。牛王着了急,又变作一个人熊,放开脚,就来擒那狻猊。行者打个滚,就变作一只赖象,鼻似长蛇,牙如竹笋,撒开鼻子,要去卷那人熊。

牛魔王和孙悟空在此竞相变化施为,依次变出一连串飞禽走兽:天鹅、海东青、黄鹰、乌凤、白鹤、丹风、香獐、饿虎、大豹、狻猊、人熊、赖象;双方勾心斗角,“一物降一物”地交替相克。而且一边施展神通,变幻动物形象,一边展开紧张的人性思考活动和情绪变化,如牛魔王时而“知是孙行者变化”,时而“识得”对手,时而“见凤是鸟王,诸禽不敢妄动”,时而“慌了手脚”,时而又“着了急”。神性变化、动物形象和人的思想情绪在流动中巧妙地交织在一起,扑朔迷离,奇趣无穷。

接着,牛魔王便现出原身—一只大白牛,“头如峻岭,眼若闪光。两只角,似两座铁塔。牙排利刃。连头至尾,有千余丈长短;自蹄至背,有八百丈高下。”孙悟空也不甘示弱,“把腰一躬,喝声叫“长!'长得身高万丈,头如泰山,眼如日月,口似血池,牙似门扇”。双方“法天象地”,横空出世,以巨大狞厉相对峙。又见悟空“手执一条铁棒,着头就打。那牛王硬着头,使角来触”。这一场“法象”抵触,“真个是撼岭摇山,惊天动地!”

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

再看孙悟空和众天神围斗牛魔王:

……—切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。那魔王公然不惧,你看他东一头,西一头,直挺挺,光耀耀的两只铁角,往来抵触;南一撞,北一撞,毛森森,筋暴暴的一条硬尾,左右敲摇。孙大圣当面迎,众多神四面打,牛王急了,就地一滚,复本象,便投芭蕉洞去。行者也收了法象,与众多神随后追袭。那魔王闯入洞里,闭门不出。概众把一座翠云山围得水泄不通。

这里,牛魔王的困兽犹斗,孙悟空的奋勇作战,和众天神的重重围剿,形成了一个何等火爆炽烈、气势磅礴的战斗场面!

最后来看哪吒诸神降伏牛魔王的决斗:

冲突波澜起伏 场景光怪陆离——“三调芭蕉扇”导读

这太子……飞身跳在牛背上,使斩妖剑望颈项上一挥,不觉得把个牛头斩下。……那牛王腔子里又钻出一个头来,口吐黑气,眼放金光。被哪吒又砍一剑,头落处,又钻出一个头来。一连砍了十数剑,随即长出十数个头。哪吒取出火轮儿挂在那老牛的角上,便吹真火,焰焰烘烘,把牛王烧得张狂哮吼,摇头摆尾。才要变化脱身,又被托塔天王将照妖镜照住本象,腾那不动,无计逃生,只叫“莫伤我命!情愿归顺佛家也!”……

你看,牛魔王的头竟连砍连长,绵绵不绝,犹如古代神话中自生不息的“息壤”和取之不尽的“视肉”,可谓怪异之极;哪吒把风火轮挂在牛角上吹烈焰烧得牛魔王狂怒暴躁,则又是匪夷所思的奇妙绝招;托塔天王照妖镜的特异法术更添神奇色彩。于是,这场降服牛魔王的决斗,便臻于动人心弦的佳境。

语文即生活,学习即生长

YU WEN JI SHENG HUO XUE XI JI SHENG ZHANG

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首