第八单元课时2把握古今词义的联系与区别 课后练(含答案)2023-2024学年高一上学期语文(统编版必修上册)

文档属性

| 名称 | 第八单元课时2把握古今词义的联系与区别 课后练(含答案)2023-2024学年高一上学期语文(统编版必修上册) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 187.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 14:04:39 | ||

图片预览

文档简介

课时2 把握古今词义的联系与区别

一、语言文字运用

(一)阅读下面的文字,完成1~3题。

古代汉语(特指书面语)最大的特点就是①____________,用它写作诗歌和散文,可以达到回味无穷的境界。同样是写风雪夜归,刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》只用了二十个音节,弗罗斯特的《雪夜林边小驻》却用了一百零八个音节。虽然它们都达到了卓越的艺术境界,但是谁更精致更上口,②____________。音韵和谐、音节齐整的唐诗宋词作为世界上最精致的诗品享有“古汉语之花”的美誉,跟古代汉语的这个特点③____________。但是古代汉语也有明显的短板,它不太适合严密的逻辑论证,在科学原理的表述方面,也有些捉襟见肘。例如,“圜,一中同长也”“方,柱隅相讙也”,刚刚启蒙的孩子很难理解“中”指圆心,“长”指半径的长度;也很难理解“柱隅”就是直角,“相讙”就是相匝的意思。民间当然不会用这样的交际工具,它不仅会抑制理论科学的发展,也会叫三百六十行的师傅们无法授徒,他们得用各自时期的白话——要知道,中国古代理论科学无法与古希腊罗马④____________,但在各种工艺上,却长期领先。这仿佛是一种悖论,其实这在一定程度上是文白两种语言环境作用的结果。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.请将文中画波浪线的部分改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.下列句子中的“仿佛”和文中画横线处的“仿佛”,用法相同的一项是( )

A.我很高兴,因为我早听到闰土这个名字,而且知道他和我仿佛年纪,闰月生的,五行缺土。

B.层层的叶子中间,零星地点缀着些白花……微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

C.那炯炯的目光,宽阔的额头,仿佛表明他一定能运用他的智慧和毅力,战胜科学上的一切困难。

D.这暗示性仿佛概念的影子,它常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉到它的存在。

(二)阅读下面的文字,完成4~5题。

①____________________两个方面结合起来才能确定某个字的意义。古书的说解,比如《说文》包含了对汉字本义的说解和字形的分析。古籍的用例就是书面语言存在过的文献依据。比如“向”的本义是“向北的窗户”,②__________________?第一个证据是《说文》,《说文》是一部通过分析文字的形体来说明词的本义的奠基性著作。《说文》:“向,北出牖也。”此外,还必须寻找更加重要的证据,那就是引用诗句。《诗经》:“塞向墐户。”

由本义延伸、派生出来的意思叫作词的引申义。“习”的本义是“雏鹰学习不断地飞”,《说文·习部》:“习,数飞也。”“数飞”是屡飞的意思。它可以引申为温习的“习”,③____________________,这个引申义和本义具有某种相似性。词的本义是词义引申的起点,是其他意义派生的源头,是维系整个词义系统的枢纽,因此探求词的本义,( )。抓住本义是理解引申义和掌握词义系统的关键。

4.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.可以掌握词义系统,了解词义的演变规律,精确地掌握词义

B.可以精确地掌握词义,掌握词义系统,了解词义的演变规律

C.可以了解词义的演变规律,精确地掌握词义,掌握词义系统

D.可以精确地掌握词义,了解词义的演变规律,掌握词义系统

5.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

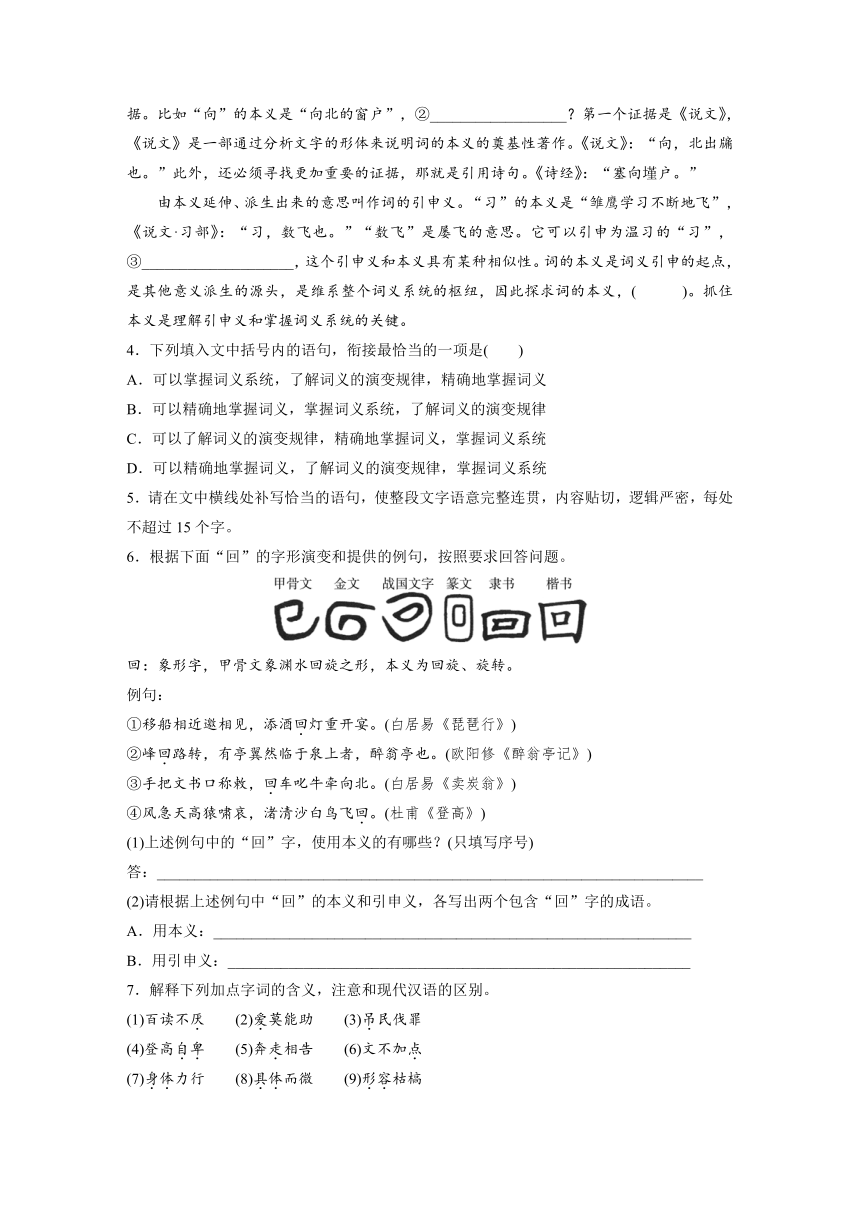

6.根据下面“回”的字形演变和提供的例句,按照要求回答问题。

回:象形字,甲骨文象渊水回旋之形,本义为回旋、旋转。

例句:

①移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。(白居易《琵琶行》)

②峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。(欧阳修《醉翁亭记》)

③手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。(白居易《卖炭翁》)

④风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。(杜甫《登高》)

(1)上述例句中的“回”字,使用本义的有哪些?(只填写序号)

答:________________________________________________________________________

(2)请根据上述例句中“回”的本义和引申义,各写出两个包含“回”字的成语。

A.用本义:_______________________________________________________________

B.用引申义:_____________________________________________________________

7.解释下列加点字词的含义,注意和现代汉语的区别。

(1)百读不厌 (2)爱莫能助 (3)吊民伐罪

(4)登高自卑 (5)奔走相告 (6)文不加点

(7)身体力行 (8)具体而微 (9)形容枯槁

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

古籍今译,是把古籍翻译为现代书面语言,是古籍整理的重要形式。有人追溯其历史,将司马迁在《史记》中对《尧典》等上古文献的改写,看作当时的古籍今译,这有一定的道理。不过,在言文分离的时代,对前代典籍的字词改写与替换,与我们今天所说的“今译”并不相同。真正的古籍今译出现在“五四”新文化运动以后,大规模展开则是在20世纪80年代以后,大批古籍今译的成果先后面世。

今译是赓续中华文脉的有效途径。大量的古籍文献承载着中华民族的优秀传统文化,古籍今译者的历史使命是传承和弘扬中华优秀传统文化。今译是古籍资源的转化利用,是弘扬优秀传统文化最好的桥梁。赓续中华文脉的核心,还在于社会大众对古籍的熟悉与亲近。今译的读者群体是非常明确的,那就是非专业的传统文化学习者和爱好者。让广大读者了解古籍、热爱古籍,从而传承和弘扬优秀传统文化,今译无疑是最好的门径,这就要求译者要有自觉的读者意识,不可“曲高和寡”,使得呈现的今译受众面窄。

今译是古代文化信息的现代阐释。随着历史进步与时代发展,古籍承载的很多文化信息与现代社会有很大差异,不能很好地为现代读者所了解和掌握,需要将其作现代的阐释,实现传统文化现代化。今译就是要实现古籍内容在现代语境中的重新“呈现”。力求古籍内容完整、准确地再现,更要求便于现代读者的理解接受。人们常用严复所说的“信、达、雅”作为古籍今译的标准,其实,这更可看作是对今译“现代阐释”性质的说明:“信”是求真,强调译文要忠实于古籍文本;“达”是求通,强调译文要全面准确反映古籍的文化信息;“雅”是求美,强调译文文辞的文雅优美,这更是说今译文本的现代形态。一句话,今译就是要忠实、完整、准确、优美地再现古代文化信息,也就是古典文本的现代阐释,这也是古籍生命力的当代传承。

我国古籍浩如烟海,形态多种多样。对社会大众而言,普通读者重视的是其阅读价值,今译是古籍现代形态的一种特殊体现。说“特殊”,是因为今译不是古籍的原始形态,是经过古今语言转换之后生成的文本形式;是由原始文本衍生而成,其内容依赖于原始文本而存在。从这个意义上说,今译不是古籍的复制,不能也不可能替代古籍本身。

(摘编自马世年《为什么要古籍今译》)

材料二:

古籍今译的根本不是古典文本的复制,今译古籍不可能也没必要完全替代古籍。实际上,今译的过程就是古典文化向现代文化的有机转换过程。今译古籍既不完全是古典文化文本,也不完全是现代文化文本,而是前者向后者转换的一种中介文本。

任何一种翻译都不可能是简单的复制,究其实质,翻译是一种旨在复制的阐释活动。整个翻译过程,可以划分成相互联系的两个阶段,第一阶段是翻译者对翻译内容的理解接受,第二阶段是对它的转换表述。当然,这样的划分是相对的,实际上两个阶段常常相互渗透、难分彼此,接受的同时就有转换,表述的过程加深着理解。第一阶段的理解接受,是力图与古典文本作者的心意沟通,客观、公正、全面地接受原有内容。但由于古代典籍经历了漫长的岁月,原有语境的丧失往往使它失去确定的含义,事实上,我们接触到的古代典籍常常是歧义丛生的,阅读时须作出自己的选择。而这种选择的结果又总是由阅读者自身的文化心理背景、知识结构决定的。这样一来,原以为客观的理解接受就不可避免地染上了主观色彩。第二阶段的转换表述更是如此,尽管文言文和现代汉语同属一种语言,但它们的语词系统、语法结构有很大的差异,由于各自产生和使用的历史文化环境不同,所荷载的文化信息也大为不同。仅就语词而言,许多文言词汇在现代汉语中就找不到完全对应的词句。在实际翻译中,在转换表述的同时,古典文本必然遭到某种程度的改造,新文本和古籍之间难以存在一致性。

从古籍今译的文化目的看,我们需要的也正是这样的一种阐释,而非复制。只有阐释才能使古典文本表达的内容有机地融入现代文化新结构,从而达到文化转换的目的。在翻译的过程中,借助翻译者文化心理背景中潜在的现代性因素和新语词本身携带的现代文化信息,古典文本被改造成一种新文本,一种易于为现代社会接受、也易于融入新文化结构的文本。

古籍今译是一种特殊的创造性劳动,说它是创造性劳动,是因为今译古籍应该是一种完整的自足的文本。谈论翻译的人往往都讳言创造,他们常常只是空泛地高标“信”“达”“雅”,其实要“达”要“雅”,哪里离得开创造?古籍今译工作的特殊性,要求从事这一工作的人必须具有特定的知识文化结构:不只能读懂古书的字句,而且对翻译对象的产生、流传、演变、影响等有具体、细致、全面的研究;不只了解该古籍的历史价值,而且要明了它的当代意义。今译的创造性,要求从事这项工作的人必须具有良好的语言表达能力。他不仅要做到对古典文本的忠实,而且还要做到在不损害这种忠实的基础上,使新的文本自然、优美。(摘编自邵宁宁、王晶波《古籍今译与现代文化建构》)

8.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.古籍今译是古籍整理的重要形式,最早源于司马迁在《史记》创作中对上古文献的改写,大规模展开是在20世纪80年代后。

B.我国古籍数量多,形态多种多样,今译文本是古籍的现代形态,是经过古今语言转换后生成的文本形式,为普通读者所重视。

C.古籍今译的过程是古典文化向现代文化的有机转换过程,今译古籍是一种介于古典文化文本和现代文化文本之间的特殊文本。

D.翻译实质上是一种旨在复制的阐释活动,这种阐释会导致今译文本与古籍出现差异,但也使今译文本融入现代文化的新结构。

9.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.译文不是古籍的原始形态,如果将译文等同于古籍本身,就难以传递古籍承载的文化信息。

B.古代典籍歧义丛生,阅读者由于自身的文化心理背景和知识结构不同,会选择不同的语义。

C.即使在翻译过程中找到完全对应文言词汇的词句,今译文本也会与古籍存在文化信息差异。

D.材料一与材料二都谈到了严复提出的“信、达、雅”翻译标准,但二者论述的侧重点不同。

10.下列选项,最适合作为论据来支撑材料一主要观点的一项是( )

A.“今译的学术价值显而易见。对专业研究者而言,优秀的今译能解决古籍文本中的很多疑难问题,从而促进古籍的整理与研究。”

B.“今译最重要的,是把原文的内容含义尽可能忠实地译为白话文,以利于大众阅读。这一点做起来尽管有困难,但还比较容易。”

C.“以古籍文本为经,以出土古物证明为纬的学术理念,得到学界的肯定。考古学的学术发展,为古籍今译研究的进步提供条件。”

D.“古书虽经考证、研究、标点、索隐,仍只能局限于少数博识的学者,而一般人终难以接近,于此今译一法实足以济诸法之穷。”

11.材料二第2段论证严密,请简要分析。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12.古风出版社拟对一部古代典籍进行文白对译,以期对非专业读者普及传统文化。出版社应选用怎样的今译人员?请结合材料简要概括。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

课时2 把握古今词义的联系与区别

1.(示例)①言简意赅(要言不烦) ②一目了然(不言而喻)

③密不可分 ④相提并论

2.(示例)唐诗宋词享有“古汉语之花”的美誉,它音韵和谐,音节齐整,是世界上最精致的诗品。

3.C [C项与文中的“仿佛”均表示推测,似乎、差不多。A项表示估计,差不多。B、D两项均是比喻词,好像。]

4.D [此处阐述的是理解词的本义是掌握词义系统的关键。按事理逻辑,先精确地掌握词义,进而了解词义的演变规律,最后掌握词义系统。也可以根据前文“探求词的本义”和后文“掌握词义系统”得出答案。]

5.(示例)①古书的说解和古籍的用例 ②这有什么证据呢 ③因为温习是反复多次的行为

6.(1)②④

(2)(示例)A.百转千回、回肠荡气 B.回心转意、回头是岸

7.(1)厌,古义为满足,今义为讨厌、厌恶。(2)爱,古义为同情、怜惜,今义为喜爱。(3)吊,古义为慰问,今义为凭吊。(4)自卑,古义为从低处;今义为轻视自己,认为不如别人。(5)走,古义为跑,今义为行走。(6)点,古义为涂上一点,表示删去;今义为标点。(7)身体,古义为亲身体验,今义为人的躯体。(8)具体,古义为各部分已大体具备,今义为细节方面很明确的、不抽象的、不笼统的。(9)形容,古义为形体容貌,今义为对事物的形象或性质加以描述。

8.C [A项“最早源于司马迁在《史记》创作中对上古文献的改写”错,原文无此意。B项偷换概念,普通读者重视的是古籍的“阅读价值”,而不是“今译文本”。D项“使今译文本融入现代文化的新结构”表述绝对,材料二是说“只有阐释才能使古典文本表达的内容有机地融入现代文化新结构”,“阐释”是必要条件,而非充分条件。]

9.A [“就难以传递古籍承载的文化信息”说法不准确。材料一是说“今译是古籍资源的转化利用,是弘扬优秀传统文化最好的桥梁”,即使将译文等同于古籍本身,也会传递古籍承载的文化信息。]

10.D [材料一的主要观点是:①今译是赓续中华文脉的有效途径;②今译是古代文化信息的现代阐释。A项强调今译对专业研究者的价值。B项重在论述如何翻译。C项侧重考古学的作用。D项最适合证明观点①。]

11.①结构严密,采用层进式结构,首先指出翻译的实质,接着从两个阶段阐述,进而得出今译文本与原作间存在差异性的结论,层层推进,逻辑严密。②语言严密,“往往”“很大程度上”“尽管”“但”等词语,用语准确,逻辑性强。

12.①具有传承和弘扬中华优秀传统文化的历史使命感。

②具有自觉的读者意识。③具有特定的知识文化结构。④具有良好的语言表达能力。

一、语言文字运用

(一)阅读下面的文字,完成1~3题。

古代汉语(特指书面语)最大的特点就是①____________,用它写作诗歌和散文,可以达到回味无穷的境界。同样是写风雪夜归,刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》只用了二十个音节,弗罗斯特的《雪夜林边小驻》却用了一百零八个音节。虽然它们都达到了卓越的艺术境界,但是谁更精致更上口,②____________。音韵和谐、音节齐整的唐诗宋词作为世界上最精致的诗品享有“古汉语之花”的美誉,跟古代汉语的这个特点③____________。但是古代汉语也有明显的短板,它不太适合严密的逻辑论证,在科学原理的表述方面,也有些捉襟见肘。例如,“圜,一中同长也”“方,柱隅相讙也”,刚刚启蒙的孩子很难理解“中”指圆心,“长”指半径的长度;也很难理解“柱隅”就是直角,“相讙”就是相匝的意思。民间当然不会用这样的交际工具,它不仅会抑制理论科学的发展,也会叫三百六十行的师傅们无法授徒,他们得用各自时期的白话——要知道,中国古代理论科学无法与古希腊罗马④____________,但在各种工艺上,却长期领先。这仿佛是一种悖论,其实这在一定程度上是文白两种语言环境作用的结果。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.请将文中画波浪线的部分改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.下列句子中的“仿佛”和文中画横线处的“仿佛”,用法相同的一项是( )

A.我很高兴,因为我早听到闰土这个名字,而且知道他和我仿佛年纪,闰月生的,五行缺土。

B.层层的叶子中间,零星地点缀着些白花……微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

C.那炯炯的目光,宽阔的额头,仿佛表明他一定能运用他的智慧和毅力,战胜科学上的一切困难。

D.这暗示性仿佛概念的影子,它常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉到它的存在。

(二)阅读下面的文字,完成4~5题。

①____________________两个方面结合起来才能确定某个字的意义。古书的说解,比如《说文》包含了对汉字本义的说解和字形的分析。古籍的用例就是书面语言存在过的文献依据。比如“向”的本义是“向北的窗户”,②__________________?第一个证据是《说文》,《说文》是一部通过分析文字的形体来说明词的本义的奠基性著作。《说文》:“向,北出牖也。”此外,还必须寻找更加重要的证据,那就是引用诗句。《诗经》:“塞向墐户。”

由本义延伸、派生出来的意思叫作词的引申义。“习”的本义是“雏鹰学习不断地飞”,《说文·习部》:“习,数飞也。”“数飞”是屡飞的意思。它可以引申为温习的“习”,③____________________,这个引申义和本义具有某种相似性。词的本义是词义引申的起点,是其他意义派生的源头,是维系整个词义系统的枢纽,因此探求词的本义,( )。抓住本义是理解引申义和掌握词义系统的关键。

4.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.可以掌握词义系统,了解词义的演变规律,精确地掌握词义

B.可以精确地掌握词义,掌握词义系统,了解词义的演变规律

C.可以了解词义的演变规律,精确地掌握词义,掌握词义系统

D.可以精确地掌握词义,了解词义的演变规律,掌握词义系统

5.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

6.根据下面“回”的字形演变和提供的例句,按照要求回答问题。

回:象形字,甲骨文象渊水回旋之形,本义为回旋、旋转。

例句:

①移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。(白居易《琵琶行》)

②峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。(欧阳修《醉翁亭记》)

③手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。(白居易《卖炭翁》)

④风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。(杜甫《登高》)

(1)上述例句中的“回”字,使用本义的有哪些?(只填写序号)

答:________________________________________________________________________

(2)请根据上述例句中“回”的本义和引申义,各写出两个包含“回”字的成语。

A.用本义:_______________________________________________________________

B.用引申义:_____________________________________________________________

7.解释下列加点字词的含义,注意和现代汉语的区别。

(1)百读不厌 (2)爱莫能助 (3)吊民伐罪

(4)登高自卑 (5)奔走相告 (6)文不加点

(7)身体力行 (8)具体而微 (9)形容枯槁

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

古籍今译,是把古籍翻译为现代书面语言,是古籍整理的重要形式。有人追溯其历史,将司马迁在《史记》中对《尧典》等上古文献的改写,看作当时的古籍今译,这有一定的道理。不过,在言文分离的时代,对前代典籍的字词改写与替换,与我们今天所说的“今译”并不相同。真正的古籍今译出现在“五四”新文化运动以后,大规模展开则是在20世纪80年代以后,大批古籍今译的成果先后面世。

今译是赓续中华文脉的有效途径。大量的古籍文献承载着中华民族的优秀传统文化,古籍今译者的历史使命是传承和弘扬中华优秀传统文化。今译是古籍资源的转化利用,是弘扬优秀传统文化最好的桥梁。赓续中华文脉的核心,还在于社会大众对古籍的熟悉与亲近。今译的读者群体是非常明确的,那就是非专业的传统文化学习者和爱好者。让广大读者了解古籍、热爱古籍,从而传承和弘扬优秀传统文化,今译无疑是最好的门径,这就要求译者要有自觉的读者意识,不可“曲高和寡”,使得呈现的今译受众面窄。

今译是古代文化信息的现代阐释。随着历史进步与时代发展,古籍承载的很多文化信息与现代社会有很大差异,不能很好地为现代读者所了解和掌握,需要将其作现代的阐释,实现传统文化现代化。今译就是要实现古籍内容在现代语境中的重新“呈现”。力求古籍内容完整、准确地再现,更要求便于现代读者的理解接受。人们常用严复所说的“信、达、雅”作为古籍今译的标准,其实,这更可看作是对今译“现代阐释”性质的说明:“信”是求真,强调译文要忠实于古籍文本;“达”是求通,强调译文要全面准确反映古籍的文化信息;“雅”是求美,强调译文文辞的文雅优美,这更是说今译文本的现代形态。一句话,今译就是要忠实、完整、准确、优美地再现古代文化信息,也就是古典文本的现代阐释,这也是古籍生命力的当代传承。

我国古籍浩如烟海,形态多种多样。对社会大众而言,普通读者重视的是其阅读价值,今译是古籍现代形态的一种特殊体现。说“特殊”,是因为今译不是古籍的原始形态,是经过古今语言转换之后生成的文本形式;是由原始文本衍生而成,其内容依赖于原始文本而存在。从这个意义上说,今译不是古籍的复制,不能也不可能替代古籍本身。

(摘编自马世年《为什么要古籍今译》)

材料二:

古籍今译的根本不是古典文本的复制,今译古籍不可能也没必要完全替代古籍。实际上,今译的过程就是古典文化向现代文化的有机转换过程。今译古籍既不完全是古典文化文本,也不完全是现代文化文本,而是前者向后者转换的一种中介文本。

任何一种翻译都不可能是简单的复制,究其实质,翻译是一种旨在复制的阐释活动。整个翻译过程,可以划分成相互联系的两个阶段,第一阶段是翻译者对翻译内容的理解接受,第二阶段是对它的转换表述。当然,这样的划分是相对的,实际上两个阶段常常相互渗透、难分彼此,接受的同时就有转换,表述的过程加深着理解。第一阶段的理解接受,是力图与古典文本作者的心意沟通,客观、公正、全面地接受原有内容。但由于古代典籍经历了漫长的岁月,原有语境的丧失往往使它失去确定的含义,事实上,我们接触到的古代典籍常常是歧义丛生的,阅读时须作出自己的选择。而这种选择的结果又总是由阅读者自身的文化心理背景、知识结构决定的。这样一来,原以为客观的理解接受就不可避免地染上了主观色彩。第二阶段的转换表述更是如此,尽管文言文和现代汉语同属一种语言,但它们的语词系统、语法结构有很大的差异,由于各自产生和使用的历史文化环境不同,所荷载的文化信息也大为不同。仅就语词而言,许多文言词汇在现代汉语中就找不到完全对应的词句。在实际翻译中,在转换表述的同时,古典文本必然遭到某种程度的改造,新文本和古籍之间难以存在一致性。

从古籍今译的文化目的看,我们需要的也正是这样的一种阐释,而非复制。只有阐释才能使古典文本表达的内容有机地融入现代文化新结构,从而达到文化转换的目的。在翻译的过程中,借助翻译者文化心理背景中潜在的现代性因素和新语词本身携带的现代文化信息,古典文本被改造成一种新文本,一种易于为现代社会接受、也易于融入新文化结构的文本。

古籍今译是一种特殊的创造性劳动,说它是创造性劳动,是因为今译古籍应该是一种完整的自足的文本。谈论翻译的人往往都讳言创造,他们常常只是空泛地高标“信”“达”“雅”,其实要“达”要“雅”,哪里离得开创造?古籍今译工作的特殊性,要求从事这一工作的人必须具有特定的知识文化结构:不只能读懂古书的字句,而且对翻译对象的产生、流传、演变、影响等有具体、细致、全面的研究;不只了解该古籍的历史价值,而且要明了它的当代意义。今译的创造性,要求从事这项工作的人必须具有良好的语言表达能力。他不仅要做到对古典文本的忠实,而且还要做到在不损害这种忠实的基础上,使新的文本自然、优美。(摘编自邵宁宁、王晶波《古籍今译与现代文化建构》)

8.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.古籍今译是古籍整理的重要形式,最早源于司马迁在《史记》创作中对上古文献的改写,大规模展开是在20世纪80年代后。

B.我国古籍数量多,形态多种多样,今译文本是古籍的现代形态,是经过古今语言转换后生成的文本形式,为普通读者所重视。

C.古籍今译的过程是古典文化向现代文化的有机转换过程,今译古籍是一种介于古典文化文本和现代文化文本之间的特殊文本。

D.翻译实质上是一种旨在复制的阐释活动,这种阐释会导致今译文本与古籍出现差异,但也使今译文本融入现代文化的新结构。

9.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.译文不是古籍的原始形态,如果将译文等同于古籍本身,就难以传递古籍承载的文化信息。

B.古代典籍歧义丛生,阅读者由于自身的文化心理背景和知识结构不同,会选择不同的语义。

C.即使在翻译过程中找到完全对应文言词汇的词句,今译文本也会与古籍存在文化信息差异。

D.材料一与材料二都谈到了严复提出的“信、达、雅”翻译标准,但二者论述的侧重点不同。

10.下列选项,最适合作为论据来支撑材料一主要观点的一项是( )

A.“今译的学术价值显而易见。对专业研究者而言,优秀的今译能解决古籍文本中的很多疑难问题,从而促进古籍的整理与研究。”

B.“今译最重要的,是把原文的内容含义尽可能忠实地译为白话文,以利于大众阅读。这一点做起来尽管有困难,但还比较容易。”

C.“以古籍文本为经,以出土古物证明为纬的学术理念,得到学界的肯定。考古学的学术发展,为古籍今译研究的进步提供条件。”

D.“古书虽经考证、研究、标点、索隐,仍只能局限于少数博识的学者,而一般人终难以接近,于此今译一法实足以济诸法之穷。”

11.材料二第2段论证严密,请简要分析。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12.古风出版社拟对一部古代典籍进行文白对译,以期对非专业读者普及传统文化。出版社应选用怎样的今译人员?请结合材料简要概括。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

课时2 把握古今词义的联系与区别

1.(示例)①言简意赅(要言不烦) ②一目了然(不言而喻)

③密不可分 ④相提并论

2.(示例)唐诗宋词享有“古汉语之花”的美誉,它音韵和谐,音节齐整,是世界上最精致的诗品。

3.C [C项与文中的“仿佛”均表示推测,似乎、差不多。A项表示估计,差不多。B、D两项均是比喻词,好像。]

4.D [此处阐述的是理解词的本义是掌握词义系统的关键。按事理逻辑,先精确地掌握词义,进而了解词义的演变规律,最后掌握词义系统。也可以根据前文“探求词的本义”和后文“掌握词义系统”得出答案。]

5.(示例)①古书的说解和古籍的用例 ②这有什么证据呢 ③因为温习是反复多次的行为

6.(1)②④

(2)(示例)A.百转千回、回肠荡气 B.回心转意、回头是岸

7.(1)厌,古义为满足,今义为讨厌、厌恶。(2)爱,古义为同情、怜惜,今义为喜爱。(3)吊,古义为慰问,今义为凭吊。(4)自卑,古义为从低处;今义为轻视自己,认为不如别人。(5)走,古义为跑,今义为行走。(6)点,古义为涂上一点,表示删去;今义为标点。(7)身体,古义为亲身体验,今义为人的躯体。(8)具体,古义为各部分已大体具备,今义为细节方面很明确的、不抽象的、不笼统的。(9)形容,古义为形体容貌,今义为对事物的形象或性质加以描述。

8.C [A项“最早源于司马迁在《史记》创作中对上古文献的改写”错,原文无此意。B项偷换概念,普通读者重视的是古籍的“阅读价值”,而不是“今译文本”。D项“使今译文本融入现代文化的新结构”表述绝对,材料二是说“只有阐释才能使古典文本表达的内容有机地融入现代文化新结构”,“阐释”是必要条件,而非充分条件。]

9.A [“就难以传递古籍承载的文化信息”说法不准确。材料一是说“今译是古籍资源的转化利用,是弘扬优秀传统文化最好的桥梁”,即使将译文等同于古籍本身,也会传递古籍承载的文化信息。]

10.D [材料一的主要观点是:①今译是赓续中华文脉的有效途径;②今译是古代文化信息的现代阐释。A项强调今译对专业研究者的价值。B项重在论述如何翻译。C项侧重考古学的作用。D项最适合证明观点①。]

11.①结构严密,采用层进式结构,首先指出翻译的实质,接着从两个阶段阐述,进而得出今译文本与原作间存在差异性的结论,层层推进,逻辑严密。②语言严密,“往往”“很大程度上”“尽管”“但”等词语,用语准确,逻辑性强。

12.①具有传承和弘扬中华优秀传统文化的历史使命感。

②具有自觉的读者意识。③具有特定的知识文化结构。④具有良好的语言表达能力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读