纲要(上)第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-23 09:03:38 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

《大分流》

历史的悲剧只有在悲剧发生后的许久,人们才会感觉到切肤之痛。

清朝统治使中国丧失了250年,而关键与西方的时间落差恰恰是康雍乾三代的138年。

——戴逸谈康雍乾历史

彭慕兰的力作在国内引起了巨大轰动,这本书以中国与欧洲双向交互比较的方法,再次触动了国人最敏感的老话题――我们这个长期一直保持领先的古老文明,到了近代为什么突然“样样落后”了?本书经过比较研究,得出一个观点:18世纪是双方大分流的关键时期,古老的中国在近代化的新潮流面前应对失措、慢慢脱节,19世纪欧洲工业化充分发展以后,一个占支配地位的西欧中心崛起了。

《韦伯疑问》

纲要(上)第14课 清朝的鼎盛与危机

--- ---- --- --

大分流——渐渐脱节的盛世

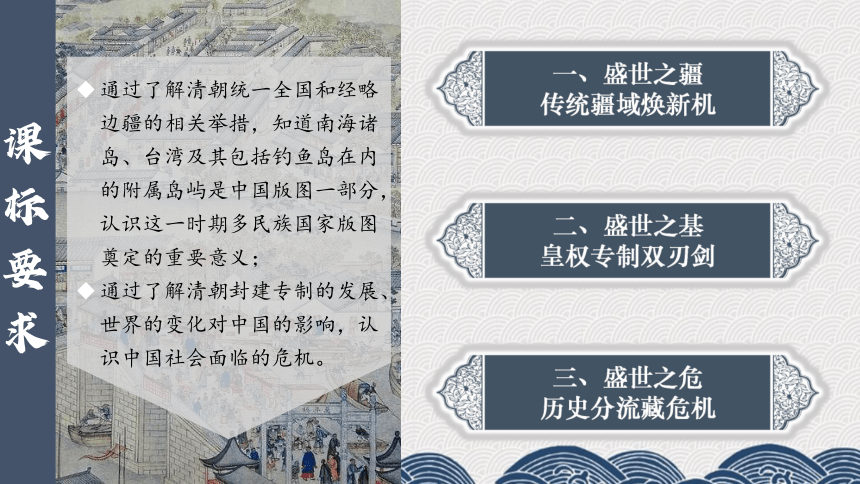

二、盛世之基

皇权专制双刃剑

课 标 要 求

通过了解清朝统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期多民族国家版图奠定的重要意义;

通过了解清朝封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

一、盛世之疆

传统疆域焕新机

三、盛世之危

历史分流藏危机

盛世之疆

壹

1、经略四方定版图

2、疆域一统焕新机

1.经略四方定版图

材料一:在黄河发源之地,"数百里内溪涧交错,泉水甚多,冬令处处凝冰","马足倾滑,行走艰难"。过了巴颜哈拉,山势甚高,瘴气袭人,"人行寸步气喘,头目眩晕,肌肤浮肿"。"时青草未茂,马皆瘠疲,粮饷屡绝。"尽管客观条件如此恶劣,福康安军仍继续前进,每日寅时(下半夜一至三点)动身,行至戌时(下午七点)始停。不少清兵出口后即"冒寒患病","触染瘴病",终于用39 天,走完了平时西藏喇嘛须用一百二三十天的路程,于乾隆五十七年(1792年)正月二十日抵达拉萨,为及时奏报朝廷,调集兵马,驱逐廓军,创造了有利条件。

——韩茹∶《略论福康安征剿廓尔喀》

材料二:面对强大的中国军队,廓尔喀人请降,归还掠夺的财物,上表纳贡。清军统帅福康安摩崖纪功后班师回朝,反击廓尔喀入侵的战争胜利结束。……清中央政府领导了这次抗击战争,指挥西藏政府和内地一些省份进行战争保障服务,掌握与廓尔喀的谈判签约,并在战后实施了一系列涉及西藏各个方面的措施,所以战争本身即证明西藏是中国的一部分。

——骆威∶《清代抗击廓尔喀侵藏战争背景及意义新探》

思考:分析清朝第二次抗击廓尔喀战争胜利的原因有哪些

参考答案∶1、福康安不计个人安危、指挥得当; 2、清军士兵的英勇斗争;

3、乾隆帝为首的中央政府的支持; 4、西藏本地人的支持等。

思考:分析中廓战争后,清朝统治西藏的政策有何变化 这种变化又有哪些作用

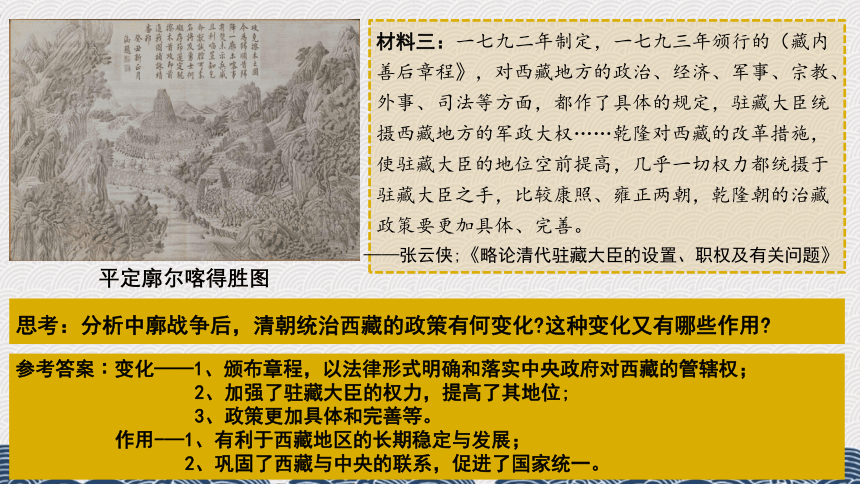

材料三:一七九二年制定,一七九三年颁行的(藏内善后章程》,对西藏地方的政治、经济、军事、宗教、外事、司法等方面,都作了具体的规定,驻藏大臣统摄西藏地方的军政大权……乾隆对西藏的改革措施,使驻藏大臣的地位空前提高,几乎一切权力都统摄于驻藏大臣之手,比较康照、雍正两朝,乾隆朝的治藏政策要更加具体、完善。

——张云侠;《略论清代驻藏大臣的设置、职权及有关问题》

参考答案∶变化——1、颁布章程,以法律形式明确和落实中央政府对西藏的管辖权;

2、加强了驻藏大臣的权力,提高了其地位;

3、政策更加具体和完善等。

作用-—1、有利于西藏地区的长期稳定与发展;

2、巩固了西藏与中央的联系,促进了国家统一。

平定廓尔喀得胜图

材料四:清帝所主"大一统",将历代传统限定在长城以内的"中国"的政治与疆域版图,扩展到长城以外的"三北"及各边疆地区,即北狄、南蛮、西戎、东夷,皆涵盖在"中国"之内,都是"中国"不可分割的重要组成部分。清帝"大一统"论,是对传统的"华夷之辨"的彻底否定,是民族观念及理论的划时代的创新。

——李治亭∶《清帝"大一统"论》

思考:清帝的大一统观和疆域观分别有什么显著特点?

材料五:不惟康熙帝如此,其继任者对疆城与边界的定位与其父祖如出一辙。乾隆帝给英王的回信道出了清廷君臣的疆域观与边界意识∶"天朝疆界严明,从不许外藩人等稍有越境挽杂…天朝尺土俱归版籍,疆址森然,即岛屿沙洲,亦必划界分疆,各有专属。"

——于逢春∶《论中国暖城最终莫定的时空坐标》

华夷之辩

华夷一家

疆域观参考答案∶特点1、认为国家领土、主权不可侵犯;2、领土疆界意识严格,防卫森严

在此种大一统、疆域观下清朝版图如何得到了开拓与巩固?

2.东北

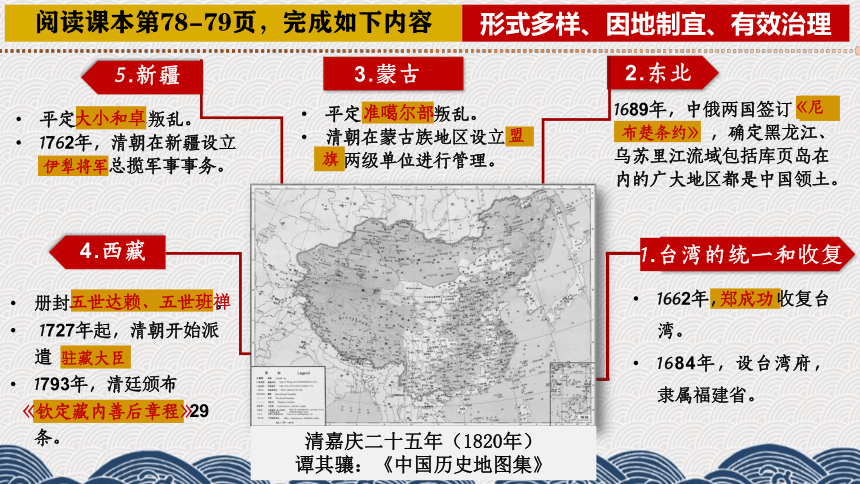

阅读课本第78-79页,完成如下内容

1689年,中俄两国签订《尼布楚条约》 ,确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

3.蒙古

平定准噶尔部叛乱。

清朝在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行管理。

5.新疆

平定大小和卓叛乱。

1762年,清朝在新疆设立( )总揽军事事务。

4.西藏

册封( )和( )。

1727年起,清朝开始派遣 )。

1793年,清廷颁布( ) 29条。

1.台湾的统一和收复

1662年, 收复台湾。

1684年,设台湾府,隶属福建省。

郑成功

《尼

布楚条约》

《尼

准噶尔部

盟

旗

大小和卓

伊犁将军

五世达赖、五世班禅

驻藏大臣

《钦定藏内善后章程》

清嘉庆二十五年(1820年)

谭其骧:《中国历史地图集》

形式多样、因地制宜、有效治理

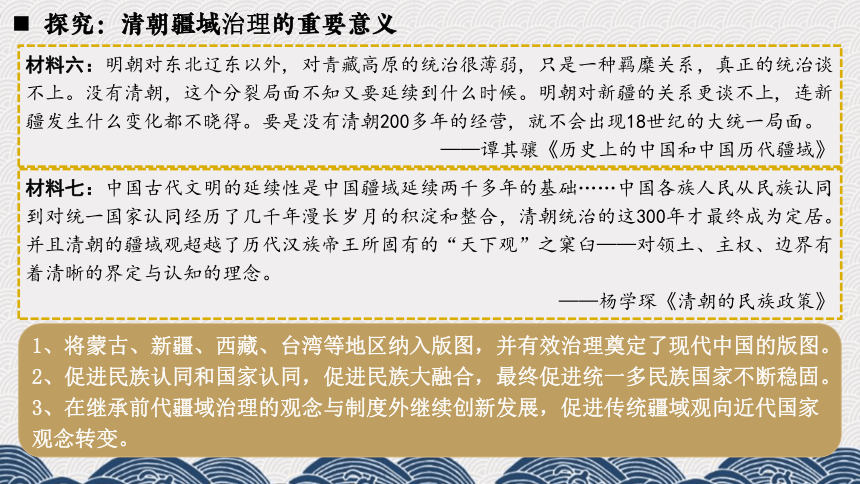

探究:清朝疆域治理的重要意义

材料六:明朝对东北辽东以外, 对青藏高原的统治很薄弱, 只是一种羁糜关系,真正的统治谈不上。没有清朝,这个分裂局面不知又要延续到什么时候。明朝对新疆的关系更谈不上, 连新疆发生什么变化都不晓得。要是没有清朝200多年的经营, 就不会出现18世纪的大统一局面。

——谭其骧《历史上的中国和中国历代疆域》

1、将蒙古、新疆、西藏、台湾等地区纳入版图,并有效治理奠定了现代中国的版图。

2、促进民族认同和国家认同,促进民族大融合,最终促进统一多民族国家不断稳固。

3、在继承前代疆域治理的观念与制度外继续创新发展,促进传统疆域观向近代国家观念转变。

材料七:中国古代文明的延续性是中国疆域延续两千多年的基础……中国各族人民从民族认同到对统一国家认同经历了几千年漫长岁月的积淀和整合,清朝统治的这300年才最终成为定居。并且清朝的疆域观超越了历代汉族帝王所固有的“天下观”之窠臼——对领土、主权、边界有着清晰的界定与认知的理念。

——杨学琛《清朝的民族政策》

盛世之基

贰

1、传承立新稳大局

2、抱残守缺现危机

材料八:清初官制,多因明法,通政司受内外本章,有敷奏封驳之权。……胤禛以通政司职权太重,扼中外庶政之要,主之者不得其人,或与政府因缘为奸,乃别设奏事处,命内外诸臣,有机密事,改用折奏,直达御前。……又以督抚一人之耳目有限,各省之事岂无督抚所不及知,或督抚所不肯言者,于是又有准提、镇、藩、臬具折奏事之旨,即道员武弃等亦间有之。”

——萧一山∶《清代通史·上卷》

发端

定型

完备

思考:雍正帝设立奏折制度的原因有哪些 奏折制度的实质及其带来的影响?

实质: 官员与皇帝的单线联系(信息控制权)

材料九:乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。雍正帝……藉奏折搜集情报……故虽深居大内,而于各地官僚之作为、政治经济及社会动态,无不了如指掌……可称之为奏折政治。

——白新良∶《乾隆朝奏折制度探析》

参考答案:原因:通政司受理奏章,不利于皇帝掌握信息;加强皇权与统治的需要等

参考答案:影响:加强信息沟通,提高行政效率,有助于加强皇权和国家统治;

也会使大臣人人自危,从而加强了皇帝对臣僚的人身控制。

思考:分析奏折制度的实质及其带来的影响?

1.传承立新稳政局

养心殿

军机处

50

米

完全秉承皇帝旨意

处于皇帝严密监督下

皇帝以一人之力独揽国家一切繁剧军政事务达到了前所未有之境界。古代专制主义中央集权体制到这个时候达到了完备程度。

——郭成康

(法)孟德斯鸠

分

权

与

制

衡

(美)华盛顿

三权分立

中

西

把臣民关进专制统治的笼子

把统治者

关进法律

的笼子

2.抱残守缺现危机

1.传承立新稳政局

世界潮流

盛世之危

叁

传统文明盛而衰

历史分流失先机

2.文化脱节

本朝纪纲整肃,无名臣,亦无奸臣……乾纲在上,不致朝廷有名臣、奸臣,亦社稷之福!

——《清高宗实录》乾隆四十六年

特殊“名臣观”:名臣出现—君权低落

(法)孟德斯鸠

论法的精神

(法)卢梭

人民主权说

中

西

思想解放此起彼伏

文化专制

万马齐喑

3.经济脱节

陕西、四川、湖北的交界处,有一片著名的原始森林,称南巴老林。此地山高林密,本非宜人类所居。但是,乾隆中叶起,大批流民涌入这片森林,伐树造屋,开荒种地。这些流民来源极广,不仅有四川、陕西、湖北三省,还有广东、湖南、安徽、江西等地方迁过来的百姓,对这些移民的估计,保守的是十余万,有人说有百余万。 ——《三省边防备览》

“在中国普通人中间,人们很难找到类似英国公民的啤酒大肚皮或英国农夫喜气洋洋的脸…他们每次接到我们的残羹剩饭,都要千恩万谢。对我们用过的茶叶,他们总是贪婪地争抢,然后煮水泡着喝”。 ——约翰.巴罗《我看乾隆盛世》

问题思考:这些现象出现在清朝鼎盛时期,反映了什么根本问题?

人口问题

传统农业社会的潜力已经挖掘到极致

清王朝开始走向衰弱

增加单产

开垦荒地

赋税改革

流民起义

马尔萨斯陷阱

"马尔萨斯陷阱":人口增长是按照几何级数增长的,而生存资源仅仅是按照算术级数增长的,多增加的人口总是要以某种方式被消灭掉,人口不能超出相应的农业发展水平。工业革命之前人口迅速增加是不可能的,必然要受到马尔萨斯陷阱的限制。

中国的这种全球化贸易,使大量生丝、丝绸流向各国。在1800年以前的两个半世纪里,中国从欧洲和日本获得了将近48000吨白银,通过马尼拉获得10000吨以上的白银。加起来中国获得了大约60000吨白银,占世界白银产量的一半。

——樊树志《明清江南市镇的早期工业化》

雍正:朕观四民之业,士之外,农为最贵,凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。

——《大清会典事例》

“(地圆说)不觉喷饭满案矣,……夫人顶天立地,未闻有横立倒立之人也。”

——钦天监杨光先

4.丧失新机

传统的专制统治,不堪重负的农业,旧有天朝上国心态

压制和阻碍着社会的进步和转型——逐渐落后于世界潮流

革命,铺天盖地

工业,突飞猛进

民主,迅速狂飙

北美独立战争

光

荣

革

命

蒸汽机

法国大革命

珍妮纺纱机

《权利法案》

《人权宣言》

《独立宣言》

Industrial Revolution

The Enlightenment

政治:皇权专制

经济:农业文明

思想:文化专制

1661

1820

走在历史的分流口

与时俱进

虽然乾隆盛世登峰造极,但政治清明与全面腐败只隔瞬间,其原因就是人治的不稳定性,是中国几干年专制制度的框架和运转规则没有根本的突破和进步。

更不幸的是,这个盛世出现在不应该出现的时候,其成就如同烛火遇到了太阳,一下子黯淡无光。如果专制统治不那么密不透风,文明新潮就有可能自然地浸润这片古老的土地。可惜,中国恰逢了一个执政能力空前提高的、逆人类文明主流的“盛世”……

消极固守传统——积极传承创新;

傲慢闭关自守——积极顺应潮流;

自负妄自尊大——理性坚持奋斗;

居安思危

盛世之疆

1、经略四方定版图

2、疆域一统焕新机

盛世之基

清朝前中期的鼎盛与危机

本课小结

盛世之危

1、传承立新稳大局

2、抱残守缺现危机

1、传统文明盛而衰

2、历史分流失先机

- -- --- ---- --

感谢观看,敬请指正!

《大分流》

历史的悲剧只有在悲剧发生后的许久,人们才会感觉到切肤之痛。

清朝统治使中国丧失了250年,而关键与西方的时间落差恰恰是康雍乾三代的138年。

——戴逸谈康雍乾历史

彭慕兰的力作在国内引起了巨大轰动,这本书以中国与欧洲双向交互比较的方法,再次触动了国人最敏感的老话题――我们这个长期一直保持领先的古老文明,到了近代为什么突然“样样落后”了?本书经过比较研究,得出一个观点:18世纪是双方大分流的关键时期,古老的中国在近代化的新潮流面前应对失措、慢慢脱节,19世纪欧洲工业化充分发展以后,一个占支配地位的西欧中心崛起了。

《韦伯疑问》

纲要(上)第14课 清朝的鼎盛与危机

--- ---- --- --

大分流——渐渐脱节的盛世

二、盛世之基

皇权专制双刃剑

课 标 要 求

通过了解清朝统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期多民族国家版图奠定的重要意义;

通过了解清朝封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

一、盛世之疆

传统疆域焕新机

三、盛世之危

历史分流藏危机

盛世之疆

壹

1、经略四方定版图

2、疆域一统焕新机

1.经略四方定版图

材料一:在黄河发源之地,"数百里内溪涧交错,泉水甚多,冬令处处凝冰","马足倾滑,行走艰难"。过了巴颜哈拉,山势甚高,瘴气袭人,"人行寸步气喘,头目眩晕,肌肤浮肿"。"时青草未茂,马皆瘠疲,粮饷屡绝。"尽管客观条件如此恶劣,福康安军仍继续前进,每日寅时(下半夜一至三点)动身,行至戌时(下午七点)始停。不少清兵出口后即"冒寒患病","触染瘴病",终于用39 天,走完了平时西藏喇嘛须用一百二三十天的路程,于乾隆五十七年(1792年)正月二十日抵达拉萨,为及时奏报朝廷,调集兵马,驱逐廓军,创造了有利条件。

——韩茹∶《略论福康安征剿廓尔喀》

材料二:面对强大的中国军队,廓尔喀人请降,归还掠夺的财物,上表纳贡。清军统帅福康安摩崖纪功后班师回朝,反击廓尔喀入侵的战争胜利结束。……清中央政府领导了这次抗击战争,指挥西藏政府和内地一些省份进行战争保障服务,掌握与廓尔喀的谈判签约,并在战后实施了一系列涉及西藏各个方面的措施,所以战争本身即证明西藏是中国的一部分。

——骆威∶《清代抗击廓尔喀侵藏战争背景及意义新探》

思考:分析清朝第二次抗击廓尔喀战争胜利的原因有哪些

参考答案∶1、福康安不计个人安危、指挥得当; 2、清军士兵的英勇斗争;

3、乾隆帝为首的中央政府的支持; 4、西藏本地人的支持等。

思考:分析中廓战争后,清朝统治西藏的政策有何变化 这种变化又有哪些作用

材料三:一七九二年制定,一七九三年颁行的(藏内善后章程》,对西藏地方的政治、经济、军事、宗教、外事、司法等方面,都作了具体的规定,驻藏大臣统摄西藏地方的军政大权……乾隆对西藏的改革措施,使驻藏大臣的地位空前提高,几乎一切权力都统摄于驻藏大臣之手,比较康照、雍正两朝,乾隆朝的治藏政策要更加具体、完善。

——张云侠;《略论清代驻藏大臣的设置、职权及有关问题》

参考答案∶变化——1、颁布章程,以法律形式明确和落实中央政府对西藏的管辖权;

2、加强了驻藏大臣的权力,提高了其地位;

3、政策更加具体和完善等。

作用-—1、有利于西藏地区的长期稳定与发展;

2、巩固了西藏与中央的联系,促进了国家统一。

平定廓尔喀得胜图

材料四:清帝所主"大一统",将历代传统限定在长城以内的"中国"的政治与疆域版图,扩展到长城以外的"三北"及各边疆地区,即北狄、南蛮、西戎、东夷,皆涵盖在"中国"之内,都是"中国"不可分割的重要组成部分。清帝"大一统"论,是对传统的"华夷之辨"的彻底否定,是民族观念及理论的划时代的创新。

——李治亭∶《清帝"大一统"论》

思考:清帝的大一统观和疆域观分别有什么显著特点?

材料五:不惟康熙帝如此,其继任者对疆城与边界的定位与其父祖如出一辙。乾隆帝给英王的回信道出了清廷君臣的疆域观与边界意识∶"天朝疆界严明,从不许外藩人等稍有越境挽杂…天朝尺土俱归版籍,疆址森然,即岛屿沙洲,亦必划界分疆,各有专属。"

——于逢春∶《论中国暖城最终莫定的时空坐标》

华夷之辩

华夷一家

疆域观参考答案∶特点1、认为国家领土、主权不可侵犯;2、领土疆界意识严格,防卫森严

在此种大一统、疆域观下清朝版图如何得到了开拓与巩固?

2.东北

阅读课本第78-79页,完成如下内容

1689年,中俄两国签订《尼布楚条约》 ,确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

3.蒙古

平定准噶尔部叛乱。

清朝在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行管理。

5.新疆

平定大小和卓叛乱。

1762年,清朝在新疆设立( )总揽军事事务。

4.西藏

册封( )和( )。

1727年起,清朝开始派遣 )。

1793年,清廷颁布( ) 29条。

1.台湾的统一和收复

1662年, 收复台湾。

1684年,设台湾府,隶属福建省。

郑成功

《尼

布楚条约》

《尼

准噶尔部

盟

旗

大小和卓

伊犁将军

五世达赖、五世班禅

驻藏大臣

《钦定藏内善后章程》

清嘉庆二十五年(1820年)

谭其骧:《中国历史地图集》

形式多样、因地制宜、有效治理

探究:清朝疆域治理的重要意义

材料六:明朝对东北辽东以外, 对青藏高原的统治很薄弱, 只是一种羁糜关系,真正的统治谈不上。没有清朝,这个分裂局面不知又要延续到什么时候。明朝对新疆的关系更谈不上, 连新疆发生什么变化都不晓得。要是没有清朝200多年的经营, 就不会出现18世纪的大统一局面。

——谭其骧《历史上的中国和中国历代疆域》

1、将蒙古、新疆、西藏、台湾等地区纳入版图,并有效治理奠定了现代中国的版图。

2、促进民族认同和国家认同,促进民族大融合,最终促进统一多民族国家不断稳固。

3、在继承前代疆域治理的观念与制度外继续创新发展,促进传统疆域观向近代国家观念转变。

材料七:中国古代文明的延续性是中国疆域延续两千多年的基础……中国各族人民从民族认同到对统一国家认同经历了几千年漫长岁月的积淀和整合,清朝统治的这300年才最终成为定居。并且清朝的疆域观超越了历代汉族帝王所固有的“天下观”之窠臼——对领土、主权、边界有着清晰的界定与认知的理念。

——杨学琛《清朝的民族政策》

盛世之基

贰

1、传承立新稳大局

2、抱残守缺现危机

材料八:清初官制,多因明法,通政司受内外本章,有敷奏封驳之权。……胤禛以通政司职权太重,扼中外庶政之要,主之者不得其人,或与政府因缘为奸,乃别设奏事处,命内外诸臣,有机密事,改用折奏,直达御前。……又以督抚一人之耳目有限,各省之事岂无督抚所不及知,或督抚所不肯言者,于是又有准提、镇、藩、臬具折奏事之旨,即道员武弃等亦间有之。”

——萧一山∶《清代通史·上卷》

发端

定型

完备

思考:雍正帝设立奏折制度的原因有哪些 奏折制度的实质及其带来的影响?

实质: 官员与皇帝的单线联系(信息控制权)

材料九:乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。雍正帝……藉奏折搜集情报……故虽深居大内,而于各地官僚之作为、政治经济及社会动态,无不了如指掌……可称之为奏折政治。

——白新良∶《乾隆朝奏折制度探析》

参考答案:原因:通政司受理奏章,不利于皇帝掌握信息;加强皇权与统治的需要等

参考答案:影响:加强信息沟通,提高行政效率,有助于加强皇权和国家统治;

也会使大臣人人自危,从而加强了皇帝对臣僚的人身控制。

思考:分析奏折制度的实质及其带来的影响?

1.传承立新稳政局

养心殿

军机处

50

米

完全秉承皇帝旨意

处于皇帝严密监督下

皇帝以一人之力独揽国家一切繁剧军政事务达到了前所未有之境界。古代专制主义中央集权体制到这个时候达到了完备程度。

——郭成康

(法)孟德斯鸠

分

权

与

制

衡

(美)华盛顿

三权分立

中

西

把臣民关进专制统治的笼子

把统治者

关进法律

的笼子

2.抱残守缺现危机

1.传承立新稳政局

世界潮流

盛世之危

叁

传统文明盛而衰

历史分流失先机

2.文化脱节

本朝纪纲整肃,无名臣,亦无奸臣……乾纲在上,不致朝廷有名臣、奸臣,亦社稷之福!

——《清高宗实录》乾隆四十六年

特殊“名臣观”:名臣出现—君权低落

(法)孟德斯鸠

论法的精神

(法)卢梭

人民主权说

中

西

思想解放此起彼伏

文化专制

万马齐喑

3.经济脱节

陕西、四川、湖北的交界处,有一片著名的原始森林,称南巴老林。此地山高林密,本非宜人类所居。但是,乾隆中叶起,大批流民涌入这片森林,伐树造屋,开荒种地。这些流民来源极广,不仅有四川、陕西、湖北三省,还有广东、湖南、安徽、江西等地方迁过来的百姓,对这些移民的估计,保守的是十余万,有人说有百余万。 ——《三省边防备览》

“在中国普通人中间,人们很难找到类似英国公民的啤酒大肚皮或英国农夫喜气洋洋的脸…他们每次接到我们的残羹剩饭,都要千恩万谢。对我们用过的茶叶,他们总是贪婪地争抢,然后煮水泡着喝”。 ——约翰.巴罗《我看乾隆盛世》

问题思考:这些现象出现在清朝鼎盛时期,反映了什么根本问题?

人口问题

传统农业社会的潜力已经挖掘到极致

清王朝开始走向衰弱

增加单产

开垦荒地

赋税改革

流民起义

马尔萨斯陷阱

"马尔萨斯陷阱":人口增长是按照几何级数增长的,而生存资源仅仅是按照算术级数增长的,多增加的人口总是要以某种方式被消灭掉,人口不能超出相应的农业发展水平。工业革命之前人口迅速增加是不可能的,必然要受到马尔萨斯陷阱的限制。

中国的这种全球化贸易,使大量生丝、丝绸流向各国。在1800年以前的两个半世纪里,中国从欧洲和日本获得了将近48000吨白银,通过马尼拉获得10000吨以上的白银。加起来中国获得了大约60000吨白银,占世界白银产量的一半。

——樊树志《明清江南市镇的早期工业化》

雍正:朕观四民之业,士之外,农为最贵,凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。

——《大清会典事例》

“(地圆说)不觉喷饭满案矣,……夫人顶天立地,未闻有横立倒立之人也。”

——钦天监杨光先

4.丧失新机

传统的专制统治,不堪重负的农业,旧有天朝上国心态

压制和阻碍着社会的进步和转型——逐渐落后于世界潮流

革命,铺天盖地

工业,突飞猛进

民主,迅速狂飙

北美独立战争

光

荣

革

命

蒸汽机

法国大革命

珍妮纺纱机

《权利法案》

《人权宣言》

《独立宣言》

Industrial Revolution

The Enlightenment

政治:皇权专制

经济:农业文明

思想:文化专制

1661

1820

走在历史的分流口

与时俱进

虽然乾隆盛世登峰造极,但政治清明与全面腐败只隔瞬间,其原因就是人治的不稳定性,是中国几干年专制制度的框架和运转规则没有根本的突破和进步。

更不幸的是,这个盛世出现在不应该出现的时候,其成就如同烛火遇到了太阳,一下子黯淡无光。如果专制统治不那么密不透风,文明新潮就有可能自然地浸润这片古老的土地。可惜,中国恰逢了一个执政能力空前提高的、逆人类文明主流的“盛世”……

消极固守传统——积极传承创新;

傲慢闭关自守——积极顺应潮流;

自负妄自尊大——理性坚持奋斗;

居安思危

盛世之疆

1、经略四方定版图

2、疆域一统焕新机

盛世之基

清朝前中期的鼎盛与危机

本课小结

盛世之危

1、传承立新稳大局

2、抱残守缺现危机

1、传统文明盛而衰

2、历史分流失先机

- -- --- ---- --

感谢观看,敬请指正!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进