2-2《红烛》课件(共31张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2-2《红烛》课件(共31张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 15:03:58 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

红烛

闻一多

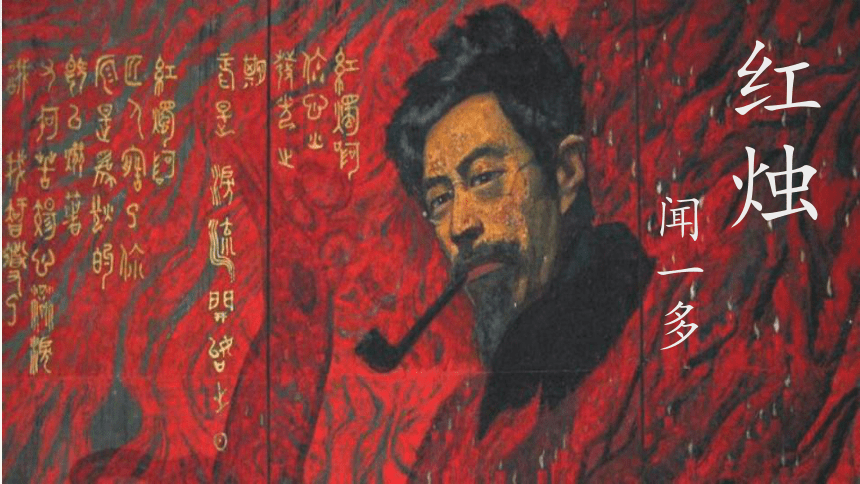

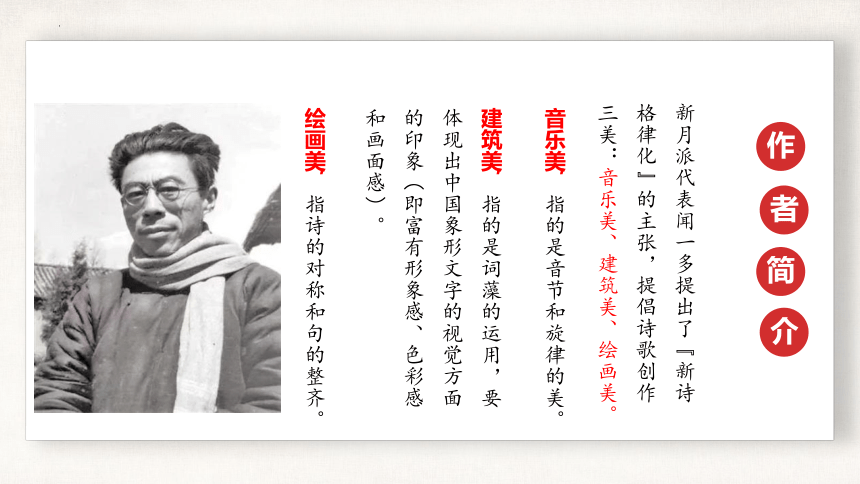

闻一多(1899--1946),原名闻家骅,改名多,字友三,又改名一多。1899年11月24日生于湖北浠水。现代爱国诗人,学者,战士。自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

作

者

简

介

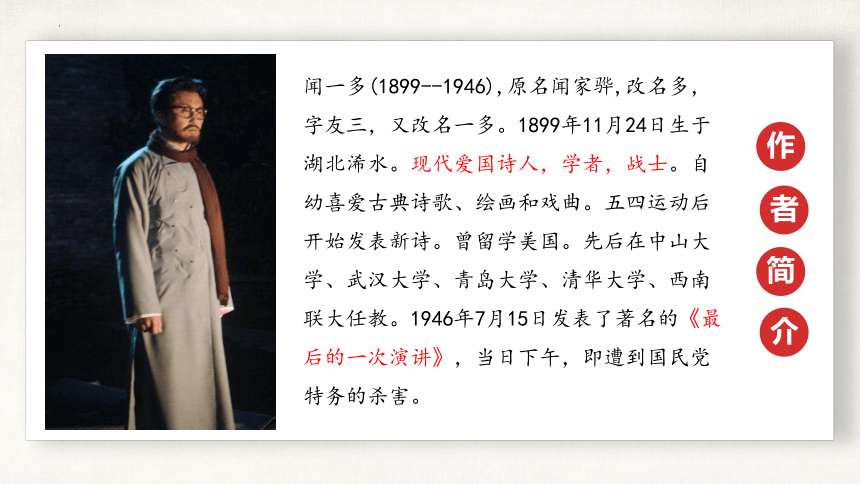

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

作

者

简

介

新月派代表闻一多提出了“新诗格律化”的主张,提倡诗歌创作三美:音乐美、建筑美、绘画美。

作

者

简

介

音乐美,指的是音节和旋律的美。

建筑美,指的是词藻的运用,要体现出中国象形文字的视觉方面的印象(即富有形象感、色彩感和画面感)。

绘画美,指诗的对称和句的整齐。

写

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受受到的歧视,写过许多爱国诗篇。1926年从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,极为失望。正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了其诗的深层根基。

作

背

景

写

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇,就是诗集《红烛》的序诗。

作

背

景

新

诗

特

点

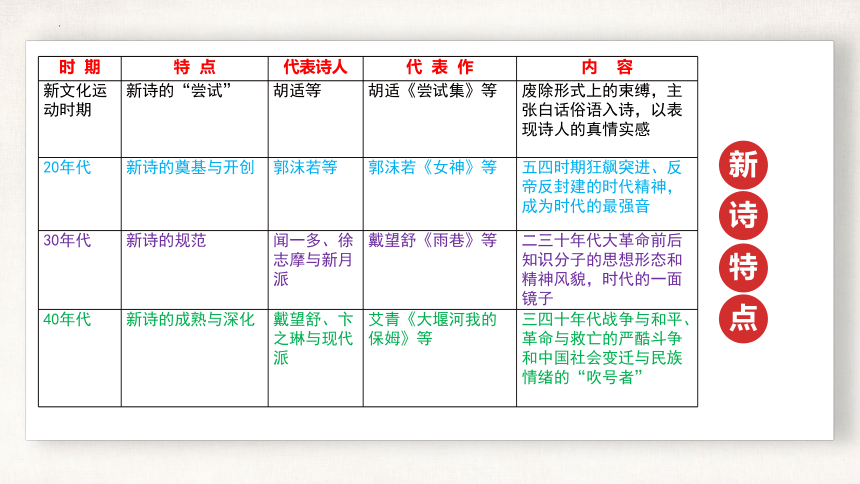

时 期 特 点 代表诗人 代 表 作 内 容

新文化运动时期 新诗的“尝试” 胡适等 胡适《尝试集》等 废除形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

20年代 新诗的奠基与开创 郭沫若等 郭沫若《女神》等 五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音

30年代 新诗的规范 闻一多、徐志摩与新月派 戴望舒《雨巷》等 二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子

40年代 新诗的成熟与深化 戴望舒、卞之琳与现代派 艾青《大堰河我的保姆》等 三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”

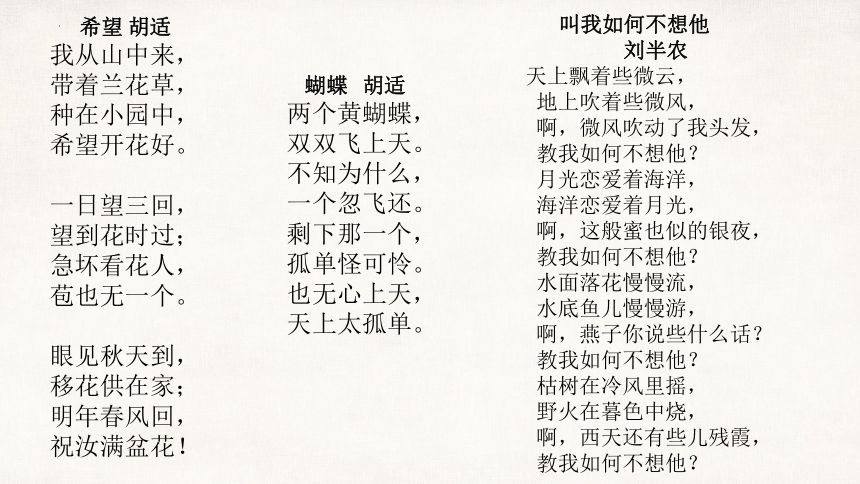

希望 胡适

我从山中来,

带着兰花草,

种在小园中,

希望开花好。

一日望三回,

望到花时过;

急坏看花人,

苞也无一个。

眼见秋天到,

移花供在家;

明年春风回,

祝汝满盆花!

蝴蝶 胡适

两个黄蝴蝶,

双双飞上天。

不知为什么,

一个忽飞还。

剩下那一个,

孤单怪可怜。

也无心上天,

天上太孤单。

叫我如何不想他

刘半农

天上飘着些微云,

地上吹着些微风,

啊,微风吹动了我头发,

教我如何不想他?

月光恋爱着海洋,

海洋恋爱着月光,

啊,这般蜜也似的银夜,

教我如何不想他?

水面落花慢慢流,

水底鱼儿慢慢游,

啊,燕子你说些什么话?

教我如何不想他?

枯树在冷风里摇,

野火在暮色中烧,

啊,西天还有些儿残霞,

教我如何不想他?

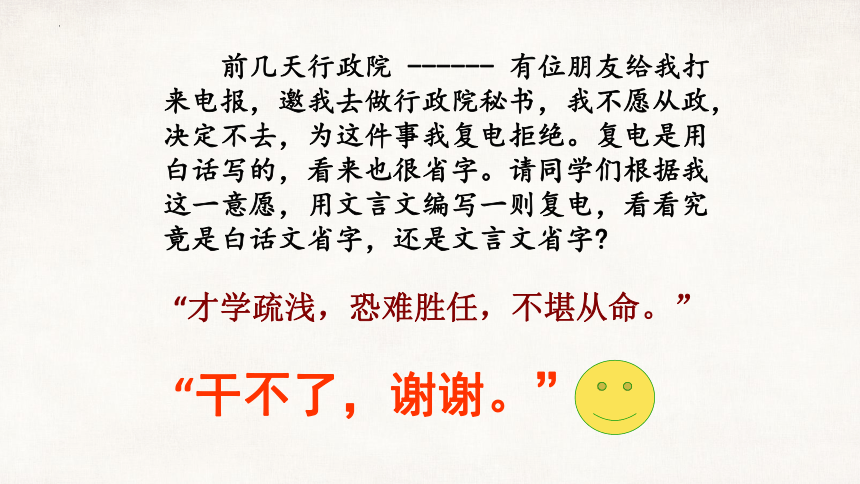

前几天行政院 ------ 有位朋友给我打来电报,邀我去做行政院秘书,我不愿从政,决定不去,为这件事我复电拒绝。复电是用白话写的,看来也很省字。请同学们根据我这一意愿,用文言文编写一则复电,看看究竟是白话文省字,还是文言文省字

“才学疏浅,恐难胜任,不堪从命。”

“干不了,谢谢。”

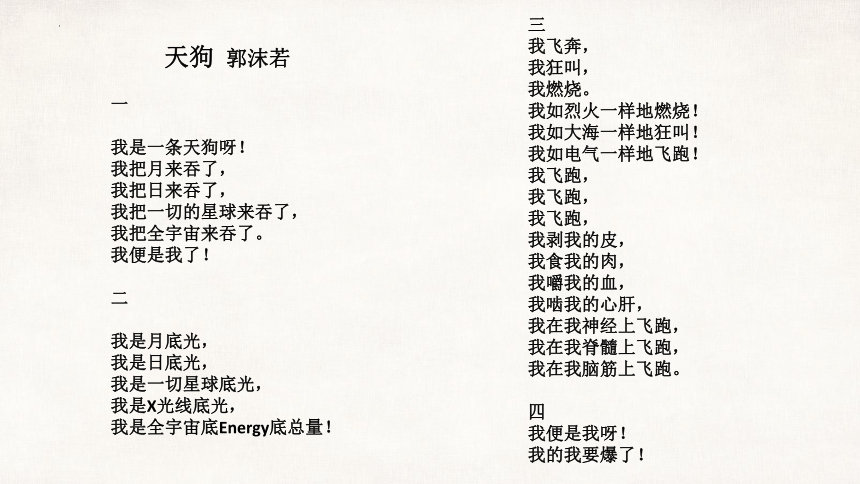

天狗 郭沫若

一

我是一条天狗呀!

我把月来吞了,

我把日来吞了,

我把一切的星球来吞了,

我把全宇宙来吞了。

我便是我了!

二

我是月底光,

我是日底光,

我是一切星球底光,

我是X光线底光,

我是全宇宙底Energy底总量!

三

我飞奔,

我狂叫,

我燃烧。

我如烈火一样地燃烧!

我如大海一样地狂叫!

我如电气一样地飞跑!

我飞跑,

我飞跑,

我飞跑,

我剥我的皮,

我食我的肉,

我嚼我的血,

我啮我的心肝,

我在我神经上飞跑,

我在我脊髓上飞跑,

我在我脑筋上飞跑。

四

我便是我呀!

我的我要爆了!

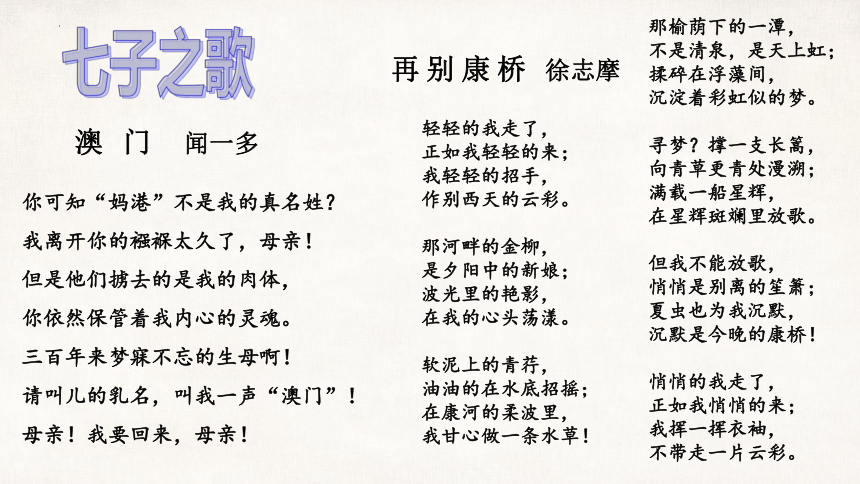

你可知“妈港”不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管着我内心的灵魂。

三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

七子之歌

澳 门 闻一多

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

再 别 康 桥 徐志摩

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

东风不来,三月的柳絮不飞

你底心如小小寂寞的城

恰若青石的街道向晚

跫音不响,三月的春帷不揭

你底心是小小的窗扉紧掩

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

《 错误 》郑愁予

她彷徨在这寂寥的雨巷

撑着油纸伞

像我一样

像我一样地

默默彳亍着

冷漠、凄清,又惆怅

她静默地走近

走近,又投出

太息一般的眼光

她飘过

像梦一般的

像梦一般的凄婉迷茫

像梦中飘过

一枝丁香地

我身旁飘过这女郎

雨 巷 戴望舒

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷

我希望逢着

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘

她是有

丁香一样的颜色

丁香一样的芬芳

丁香一样的忧愁

在雨中哀怨

哀怨又彷徨

她静默地远了、远了

到了颓圮的篱墙

走尽这雨巷

在雨的哀曲里

消了她的颜色

散了她的芬芳

消散了,甚至她的

太息般的眼光

丁香般的惆怅

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷

我希望飘过

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘

断 章 卞之琳

你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

告诉你吧,世界

我--不--相--信!

纵使你脚下有一千名挑战者,

那就把我算作第一千零一名。

我不相信天是蓝的,

我不相信雷的回声,

我不相信梦是假的,

我不相信死无报应。

如果海洋注定要决堤,

就让所有的苦水都注入我心中,

如果陆地注定要上升,

就让人类重新选择生存的峰顶。

新的转机和闪闪星斗,

正在缀满没有遮拦的天空。

那是五千年的象形文字,

那是未来人们凝视的眼睛。

回 答 北岛

卑鄙是卑鄙者的通行证,

高尚是高尚者的墓志铭,

看吧,在那镀金的天空中,

飘满了死者弯曲的倒影。

冰川纪过去了,

为什么到处都是冰凌?

好望角发现了,

为什么死海里千帆相竞?

我来到这个世界上,

只带着纸、绳索和身影,

为了在审判之前,

宣读那些被判决的声音。

远 和 近 顾城

你,

一会看我,

一会看云。

我觉得,

你看我时很远,

看云时很近。

小巷 顾城

小巷

又弯又长

没有门

没有窗

我拿把旧钥匙

敲着厚厚的墙

从明天起,做一个幸福的人

喂马、劈柴,周游世界

从明天起,关心粮食和蔬菜

我有一所房子,面朝大海,春暖花开

从明天起,和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福

那幸福的闪电告诉我的

我将告诉每一个人

给每一条河每一座山取一个温暖的名字

陌生人,我也为你祝福

愿你有一个灿烂的前程

愿你有情人终成眷属

愿你在尘世获得幸福

我只愿面朝大海,春暖花开。

面朝大海,春暖花开 海子

红色的蜡烛,多用于喜庆,如寿星像前,洞房内。

红

烛

这是一首咏物诗。咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。

体

裁

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

特

点

从诗歌题材的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”放在开头,有什么作用?

“蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子,诗歌的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“自焚”与“流泪”)分两层来展开抒情的。

第一问:红烛为什么这样红?

第二问:红烛为什么要自焚?

第三问:红烛为什么要流泪?

诗歌以问答的形式展开抒情,一共有几处问?问什么?

明确:是全诗抒情的中心和总纲。

一开头,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。

“ 红”是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人啊/吐出你的心来比比,/可是一般颜色?”诗人的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。在这首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛,“人与物化,意与境融”。

一个“吐”字,生动形象地表现出了诗人甘愿为了祖国奉献一切的赤子之心,奠定了全诗的基本情感。

第一小节开头“红烛啊,这样红的烛”对全诗有什么作用?

这两节诗,诗人用设问手法,自问自答,生动的表现了一个思考觉悟的过程。

“不误,不误”采用反复的手法,否定语气更加强烈。前后两种截然相反的回答,表明了诗人的醒悟,对先前错误认识的彻底的自我否定。诗人理解了红烛,并由衷的赞美红烛的奉献精神。

第2、3节,先说红烛“一误再误”,后又写“不误不误”是不是矛盾?

诗人的思考,实际上反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

当时,民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着禁锢。

诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

第4小节怎样理解“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!

诗人对红烛的殷殷寄语,也是诗人的自勉自励。

诗人借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。

用“侵”字性质明确,红烛创造光明,残风却容不得这片光明,残风是一种邪恶的势力,它的行径完全是邪恶的行径。此其一。其二,“侵”字的适用范围大,因而给人以丰富的想象,风有大有小,而烛火在或大或小的风中也程度不同的摇曳晃动。用“着急”更能表现出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,以无私奉献为天职的灵魂。

第6小节:是残风来侵你的光芒,你烧得不稳时,才着急得流泪!

诗人自己怀着拯救祖国的美好愿望,因受到黑暗反动势力的阻挠,感到壮志难酬,为此而痛哭流涕。

第7小节:流吧!你怎能不流呢!

红烛流泪不是害怕牺牲自己,他“急”的只是不能给世人带来更多的光明。但是,红烛的泪不会白流,那些泪终将“培出慰藉的花儿,结成快乐的果子!”诗人托物言志,他既已抱定献身祖国的心愿,也就不怕不幸的遭遇。

第9节:怎样理解“莫问收获,但问耕耘。”

“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平、不合理,为了“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,但这是社会使然。在这样的社会中生活,只有做不屈的奉献,诗人劝勉红烛,也是劝勉自己:“红烛啊!‘莫问收获,但问耕耘。’”诗人将红烛精神归结到一种彻底奉献的人生哲学,也就表明了自己的人生宗旨。

人们常说,“一分耕耘,一分收获”,这本是理所当然的。但是,在不合理的社会里,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国,热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,那是极其伟大崇高的献身精神。

红烛

矛盾困惑

自我劝勉

坚定奉献

诗人

托物言志

火红赤诚

矛盾煎熬

救赎世人

心急流泪

创造光明

莫问收获,但问耕耘

全诗九节,每一节开头都是一声“红烛啊”,

这是什么修辞?有什么作用?

这是反复呼告的修辞方法,局部复沓吟咏,形成诗节的排比,便于倾诉自己的所见所思所感。赋予红烛以人的思想感情,成为诗人抒情的依托。

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

诗人情感的变化过程

第2-3节:困惑于红烛的自焚——抑

第4节:振奋于红烛的创造能量——扬

第5-6节:追问红烛的伤心流泪——抑

第7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:灰心与创造的因和果——抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

《红烛》是诗人内心的真实剖白。

诗人将自己比作红烛,红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底的自我牺牲;红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦;红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。

诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

探究主旨

红烛之泪,是先生流自心底之忧国热泪;

红烛之光,是先生燃其生命所发之爱国之光。

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.烧沸(fèi) 耕耘(gēn) 家谱(pǔ) 躯体(qū)

B.灵魂(hún) 边缘(yuán) 殴伤(ōu) 脂膏(gāo)

C.捣破(dǎo)干涉(shè) 开辟(bì) 残风(cán)

D.慰藉(jiè) 蜕变(duì) 粘着(nián) 创造(chuàng)

B

2.下列词语中没有错别字的选项是( )

A.烦躁 藩篱 诡密 慰籍

B.红烛 嬉闹 渣滓 残风

C.光茫 蜡炬 耕耘 脂肓

D.捣破 监狱 寒喧 沸水

B

红烛

闻一多

闻一多(1899--1946),原名闻家骅,改名多,字友三,又改名一多。1899年11月24日生于湖北浠水。现代爱国诗人,学者,战士。自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

作

者

简

介

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

作

者

简

介

新月派代表闻一多提出了“新诗格律化”的主张,提倡诗歌创作三美:音乐美、建筑美、绘画美。

作

者

简

介

音乐美,指的是音节和旋律的美。

建筑美,指的是词藻的运用,要体现出中国象形文字的视觉方面的印象(即富有形象感、色彩感和画面感)。

绘画美,指诗的对称和句的整齐。

写

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受受到的歧视,写过许多爱国诗篇。1926年从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,极为失望。正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了其诗的深层根基。

作

背

景

写

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇,就是诗集《红烛》的序诗。

作

背

景

新

诗

特

点

时 期 特 点 代表诗人 代 表 作 内 容

新文化运动时期 新诗的“尝试” 胡适等 胡适《尝试集》等 废除形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

20年代 新诗的奠基与开创 郭沫若等 郭沫若《女神》等 五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音

30年代 新诗的规范 闻一多、徐志摩与新月派 戴望舒《雨巷》等 二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子

40年代 新诗的成熟与深化 戴望舒、卞之琳与现代派 艾青《大堰河我的保姆》等 三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”

希望 胡适

我从山中来,

带着兰花草,

种在小园中,

希望开花好。

一日望三回,

望到花时过;

急坏看花人,

苞也无一个。

眼见秋天到,

移花供在家;

明年春风回,

祝汝满盆花!

蝴蝶 胡适

两个黄蝴蝶,

双双飞上天。

不知为什么,

一个忽飞还。

剩下那一个,

孤单怪可怜。

也无心上天,

天上太孤单。

叫我如何不想他

刘半农

天上飘着些微云,

地上吹着些微风,

啊,微风吹动了我头发,

教我如何不想他?

月光恋爱着海洋,

海洋恋爱着月光,

啊,这般蜜也似的银夜,

教我如何不想他?

水面落花慢慢流,

水底鱼儿慢慢游,

啊,燕子你说些什么话?

教我如何不想他?

枯树在冷风里摇,

野火在暮色中烧,

啊,西天还有些儿残霞,

教我如何不想他?

前几天行政院 ------ 有位朋友给我打来电报,邀我去做行政院秘书,我不愿从政,决定不去,为这件事我复电拒绝。复电是用白话写的,看来也很省字。请同学们根据我这一意愿,用文言文编写一则复电,看看究竟是白话文省字,还是文言文省字

“才学疏浅,恐难胜任,不堪从命。”

“干不了,谢谢。”

天狗 郭沫若

一

我是一条天狗呀!

我把月来吞了,

我把日来吞了,

我把一切的星球来吞了,

我把全宇宙来吞了。

我便是我了!

二

我是月底光,

我是日底光,

我是一切星球底光,

我是X光线底光,

我是全宇宙底Energy底总量!

三

我飞奔,

我狂叫,

我燃烧。

我如烈火一样地燃烧!

我如大海一样地狂叫!

我如电气一样地飞跑!

我飞跑,

我飞跑,

我飞跑,

我剥我的皮,

我食我的肉,

我嚼我的血,

我啮我的心肝,

我在我神经上飞跑,

我在我脊髓上飞跑,

我在我脑筋上飞跑。

四

我便是我呀!

我的我要爆了!

你可知“妈港”不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管着我内心的灵魂。

三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

七子之歌

澳 门 闻一多

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

再 别 康 桥 徐志摩

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

东风不来,三月的柳絮不飞

你底心如小小寂寞的城

恰若青石的街道向晚

跫音不响,三月的春帷不揭

你底心是小小的窗扉紧掩

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

《 错误 》郑愁予

她彷徨在这寂寥的雨巷

撑着油纸伞

像我一样

像我一样地

默默彳亍着

冷漠、凄清,又惆怅

她静默地走近

走近,又投出

太息一般的眼光

她飘过

像梦一般的

像梦一般的凄婉迷茫

像梦中飘过

一枝丁香地

我身旁飘过这女郎

雨 巷 戴望舒

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷

我希望逢着

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘

她是有

丁香一样的颜色

丁香一样的芬芳

丁香一样的忧愁

在雨中哀怨

哀怨又彷徨

她静默地远了、远了

到了颓圮的篱墙

走尽这雨巷

在雨的哀曲里

消了她的颜色

散了她的芬芳

消散了,甚至她的

太息般的眼光

丁香般的惆怅

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷

我希望飘过

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘

断 章 卞之琳

你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

告诉你吧,世界

我--不--相--信!

纵使你脚下有一千名挑战者,

那就把我算作第一千零一名。

我不相信天是蓝的,

我不相信雷的回声,

我不相信梦是假的,

我不相信死无报应。

如果海洋注定要决堤,

就让所有的苦水都注入我心中,

如果陆地注定要上升,

就让人类重新选择生存的峰顶。

新的转机和闪闪星斗,

正在缀满没有遮拦的天空。

那是五千年的象形文字,

那是未来人们凝视的眼睛。

回 答 北岛

卑鄙是卑鄙者的通行证,

高尚是高尚者的墓志铭,

看吧,在那镀金的天空中,

飘满了死者弯曲的倒影。

冰川纪过去了,

为什么到处都是冰凌?

好望角发现了,

为什么死海里千帆相竞?

我来到这个世界上,

只带着纸、绳索和身影,

为了在审判之前,

宣读那些被判决的声音。

远 和 近 顾城

你,

一会看我,

一会看云。

我觉得,

你看我时很远,

看云时很近。

小巷 顾城

小巷

又弯又长

没有门

没有窗

我拿把旧钥匙

敲着厚厚的墙

从明天起,做一个幸福的人

喂马、劈柴,周游世界

从明天起,关心粮食和蔬菜

我有一所房子,面朝大海,春暖花开

从明天起,和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福

那幸福的闪电告诉我的

我将告诉每一个人

给每一条河每一座山取一个温暖的名字

陌生人,我也为你祝福

愿你有一个灿烂的前程

愿你有情人终成眷属

愿你在尘世获得幸福

我只愿面朝大海,春暖花开。

面朝大海,春暖花开 海子

红色的蜡烛,多用于喜庆,如寿星像前,洞房内。

红

烛

这是一首咏物诗。咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。

体

裁

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

特

点

从诗歌题材的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”放在开头,有什么作用?

“蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子,诗歌的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“自焚”与“流泪”)分两层来展开抒情的。

第一问:红烛为什么这样红?

第二问:红烛为什么要自焚?

第三问:红烛为什么要流泪?

诗歌以问答的形式展开抒情,一共有几处问?问什么?

明确:是全诗抒情的中心和总纲。

一开头,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。

“ 红”是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人啊/吐出你的心来比比,/可是一般颜色?”诗人的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。在这首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛,“人与物化,意与境融”。

一个“吐”字,生动形象地表现出了诗人甘愿为了祖国奉献一切的赤子之心,奠定了全诗的基本情感。

第一小节开头“红烛啊,这样红的烛”对全诗有什么作用?

这两节诗,诗人用设问手法,自问自答,生动的表现了一个思考觉悟的过程。

“不误,不误”采用反复的手法,否定语气更加强烈。前后两种截然相反的回答,表明了诗人的醒悟,对先前错误认识的彻底的自我否定。诗人理解了红烛,并由衷的赞美红烛的奉献精神。

第2、3节,先说红烛“一误再误”,后又写“不误不误”是不是矛盾?

诗人的思考,实际上反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

当时,民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着禁锢。

诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

第4小节怎样理解“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!

诗人对红烛的殷殷寄语,也是诗人的自勉自励。

诗人借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。

用“侵”字性质明确,红烛创造光明,残风却容不得这片光明,残风是一种邪恶的势力,它的行径完全是邪恶的行径。此其一。其二,“侵”字的适用范围大,因而给人以丰富的想象,风有大有小,而烛火在或大或小的风中也程度不同的摇曳晃动。用“着急”更能表现出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,以无私奉献为天职的灵魂。

第6小节:是残风来侵你的光芒,你烧得不稳时,才着急得流泪!

诗人自己怀着拯救祖国的美好愿望,因受到黑暗反动势力的阻挠,感到壮志难酬,为此而痛哭流涕。

第7小节:流吧!你怎能不流呢!

红烛流泪不是害怕牺牲自己,他“急”的只是不能给世人带来更多的光明。但是,红烛的泪不会白流,那些泪终将“培出慰藉的花儿,结成快乐的果子!”诗人托物言志,他既已抱定献身祖国的心愿,也就不怕不幸的遭遇。

第9节:怎样理解“莫问收获,但问耕耘。”

“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平、不合理,为了“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,但这是社会使然。在这样的社会中生活,只有做不屈的奉献,诗人劝勉红烛,也是劝勉自己:“红烛啊!‘莫问收获,但问耕耘。’”诗人将红烛精神归结到一种彻底奉献的人生哲学,也就表明了自己的人生宗旨。

人们常说,“一分耕耘,一分收获”,这本是理所当然的。但是,在不合理的社会里,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国,热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,那是极其伟大崇高的献身精神。

红烛

矛盾困惑

自我劝勉

坚定奉献

诗人

托物言志

火红赤诚

矛盾煎熬

救赎世人

心急流泪

创造光明

莫问收获,但问耕耘

全诗九节,每一节开头都是一声“红烛啊”,

这是什么修辞?有什么作用?

这是反复呼告的修辞方法,局部复沓吟咏,形成诗节的排比,便于倾诉自己的所见所思所感。赋予红烛以人的思想感情,成为诗人抒情的依托。

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

诗人情感的变化过程

第2-3节:困惑于红烛的自焚——抑

第4节:振奋于红烛的创造能量——扬

第5-6节:追问红烛的伤心流泪——抑

第7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:灰心与创造的因和果——抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

《红烛》是诗人内心的真实剖白。

诗人将自己比作红烛,红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底的自我牺牲;红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦;红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。

诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

探究主旨

红烛之泪,是先生流自心底之忧国热泪;

红烛之光,是先生燃其生命所发之爱国之光。

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.烧沸(fèi) 耕耘(gēn) 家谱(pǔ) 躯体(qū)

B.灵魂(hún) 边缘(yuán) 殴伤(ōu) 脂膏(gāo)

C.捣破(dǎo)干涉(shè) 开辟(bì) 残风(cán)

D.慰藉(jiè) 蜕变(duì) 粘着(nián) 创造(chuàng)

B

2.下列词语中没有错别字的选项是( )

A.烦躁 藩篱 诡密 慰籍

B.红烛 嬉闹 渣滓 残风

C.光茫 蜡炬 耕耘 脂肓

D.捣破 监狱 寒喧 沸水

B

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读