人教统编版语文九下第三单元 单元过关卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教统编版语文九下第三单元 单元过关卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 61.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-23 15:09:38 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

九年级下学期语文第三单元过关题

一、积累运用(22分)

1.(原创)下面选项中,加点字注音和书写有误的一项是( )(3分)

A.辟患(bì) 加冠(guān) 怫然(fú) 负箧曳屣(xǐ)

B.羌管(qiāng) 箪食(dān) 叱咄(duō) 锦帽貂裘(diāo)

C.色挠(ráo) 皲裂(jūn) 休 (jìn) 免冠徒跣(xiǎn)

D.缟素(gǎo) 拜谒(yè) 豆羹(gēng) 缊袍敝衣(yùn)

2.依次填入下面横线处的词语,最恰当的一项是( )(3分)

“观千剑而后识器,操千曲而后晓声”。这无疑是对字体研究的专业思考广度的更高要求。 我们的周边,文字 ,有文字的地方就必然 着字体,字体影响着人们的视觉观感、从某种角度而言,我们对其进行解读的同时,就是在认识我们自己。

A.回顾 俯拾皆是 伴随 B.环顾 无处不在 伴随

C.回顾 无处不在 跟随 D.环顾 俯拾皆是 跟随

3.下面句子没有语病的一项是( )(3分)

A.能不能有效控制流感疫情,取决于学校、家庭、社会共同重视。

B.交通运输部开展“一盔一带”安全守护行动,严查骑乘摩托车不戴安全头盔等交通违法行为。

C.十堰总工会旨在以“关爱抗议行动,助力经济发展”为目的,发行十堰职工旅游年票。

D.全国新冠疫苗接种突破20亿剂,超过8亿8千万人接种中国要达到群体免疫的目标,需要大约10亿人左右接种新冠疫苗。

4.将句子依次填入横线处,句意正确、合理的一项是( )(3分)

新冠肺炎如何确诊?新闻报道中常提到确诊病毒感染的诊断手段“核酸检测”。那么,什么是“核酸检测”呢?

, 。 , 。 ,如结果呈阴性则表明被测试者可能并没有感染这种病毒。

“核酸检测”指通过一定的技术手段检测被测者体内是否存在某种病毒的核酸

如结果呈阳性,则表明被测试者体内存在该种病毒

病毒主要就是由核酸和蛋白质组成的

核酸是脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的总称

⑤主要贮存和传递遗传信息,是生命的最基本物质之一

A.①②③⑤④ B.④①③⑤② C.④⑤③①② D.①④⑤③②

5.下面关于文学常识和文化常识的表述不正确的一项是( )(3分)

A.《江城子﹒密州出猎》中“亲射虎,看孙郎”中 “孙郎”指的是孙策。

B.《战国策》是西汉刘向根据战国史书整理编辑的,国别体史书代表作。《唐雎不辱使命》就是出自本书。

C.辛弃疾,南宋爱国词人,字幼安,号稼轩。与苏轼并称“苏辛”。

D.词,又称曲子词、长短句、诗余。一般分两段,叫作上下片或上下阕。词的流派有婉约派和豪放派两种。

6.古诗文默写。(7分)

⑴回首向来萧瑟处,归去, 。(苏轼《定风波》)

⑵ ,半竿斜日旧关城。(纳兰性德《浣溪沙》)

⑶ ,吹笛到天明。(陈与义《临江仙﹒夜登小阁,忆洛中旧游》)

⑷非独贤者有是心也,人皆有之, 。(孟子《鱼我所欲也》)

⑸《渔家傲﹒秋思》表达戍边将士们虽思乡心切,但战事未平、功名未立、归家无期的复杂心理: , 。(范仲淹《渔家傲﹒秋思》)

⑹《江城子.密州出猎》借用典故表达自己希望得到朝廷重用的句子是: , 。(苏轼《江城子.密州出猎》)

⑺人在遭遇磨难时,需要有承受磨难的勇气,将磨难当成是一种人生历练,正如秋瑾在《满江红》中所叙述的那样: , 。(秋瑾《满江红》)

阅读理解(48分)

(一)阅读《破阵子.为陈同甫赋壮词以寄之》,按要求回答问题。(4分)

破阵子.为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

7.下面对诗歌的理解和分析不正确的一项是( )(2分)

A.这首词是辛弃疾写给志同道合的朋友陈同甫的。“壮词”即豪放之词。

B.这首词上下两片共十句,节奏紧凑,写声绘色,形象生动。

C.上片实写军旅生活。看宝剑,听号角,分麾下炙,听塞外声,沙场点兵都是作者热爱的生活和抹不掉的记忆。

D.下片一、二句写马快弦急,战斗激烈,从侧面衬托了人的意气风发、英勇无畏,从气氛上向人们预示着战事的胜利。

8.从修辞角度,赏析“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”。(2分)

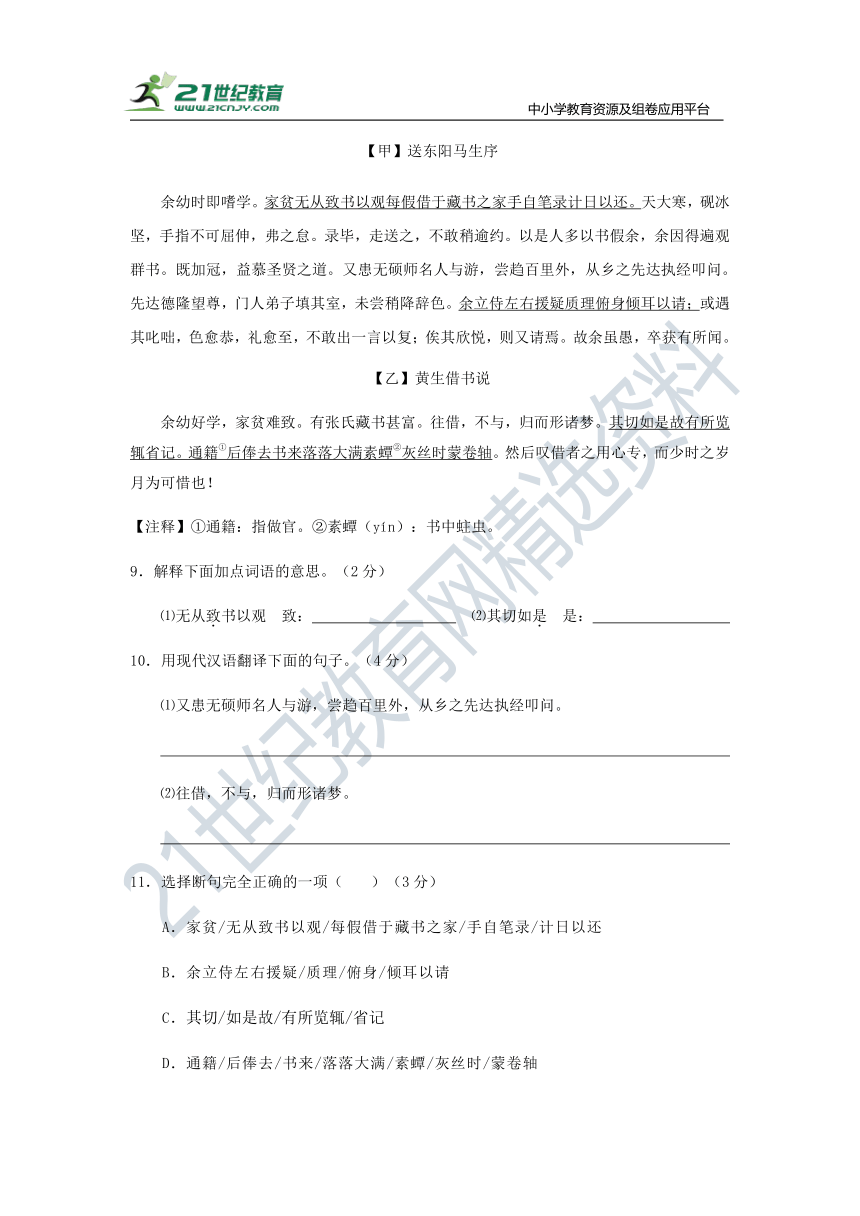

(二)阅读《送东阳马生序》和《黄生借书说》,按要求回答问题。(12分)

【甲】送东阳马生序

余幼时即嗜学。家贫无从致书以观每假借于藏书之家手自笔录计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右援疑质理俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

【乙】黄生借书说

余幼好学,家贫难致。有张氏藏书甚富。往借,不与,归而形诸梦。其切如是故有所览辄省记。通籍①后俸去书来落落大满素蟫②灰丝时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

【注释】①通籍:指做官。②素蟫(yín):书中蛀虫。

9.解释下面加点词语的意思。(2分)

⑴无从致书以观 致: ⑵其切如是 是:

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

⑴又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

⑵往借,不与,归而形诸梦。

11.选择断句完全正确的一项( )(3分)

A.家贫/无从致书以观/每假借于藏书之家/手自笔录/计日以还

B.余立侍左右援疑/质理/俯身/倾耳以请

C.其切/如是故/有所览辄/省记

D.通籍/后俸去/书来/落落大满/素蟫/灰丝时/蒙卷轴

12.结合【甲】宋濂早年读书求学的故事,说说【乙】中“少时之岁月为可惜也”给你的启示。(3分)

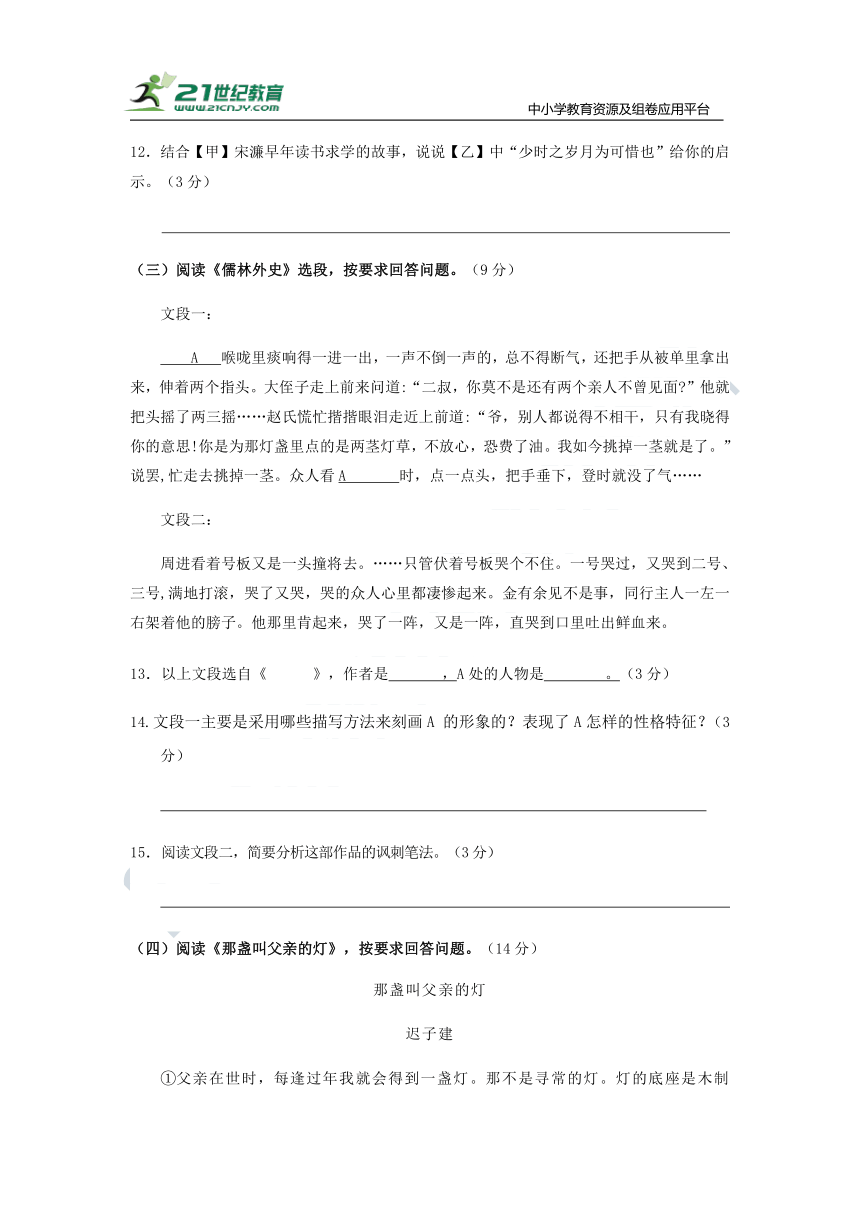

(三)阅读《儒林外史》选段,按要求回答问题。(9分)

文段一:

A 喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面 ”他就把头摇了两三摇……赵氏慌忙揩揩眼泪走近上前道:“爷,别人都说得不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看A 时,点一点头,把手垂下,登时就没了气……

文段二:

周进看着号板又是一头撞将去。……只管伏着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号、三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的膀子。他那里肯起来,哭了一阵,又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。

13.以上文段选自《 》,作者是 ,A处的人物是 。(3分)

14.文段一主要是采用哪些描写方法来刻画A 的形象的?表现了A怎样的性格特征?(3分)

15.阅读文段二,简要分析这部作品的讽刺笔法。(3分)

(四)阅读《那盏叫父亲的灯》,按要求回答问题。(14分)

那盏叫父亲的灯

迟子建

①父亲在世时,每逢过年我就会得到一盏灯。那不是寻常的灯。灯的底座是木制的,有花纹,从底座中心钉透一颗钉子,把半截红烛固定在上面,待到夜幕降临时,点燃蜡烛,再小心翼翼地落下灯罩。我提着这盏灯,觉得自己风光无限。

②父亲给我做这盏灯总要花上很多工夫。就说做灯罩,总要捡回五六个瓶子才能做成一个。尽管如此,除夕夜父亲总能让我提上一盏称心如意的灯。没有月亮的除夕夜,这盏灯就是月亮了。我提着灯,怀揣一盒火柴东家走西家串,每到一家都将灯吹灭,听人家夸几句这灯有多好,然后再心满意足地点燃蜡烛去另一家。每每转回到家里时,蜡烛烧得只剩下一汪油了。那时父亲会笑吟吟地问:“把那些光全折腾没了吧?”

③“全给丢在路上了。”我说,“剩下最亮的光赶紧提回家来了。”“还真顾家啊。”父亲笑着说,便去看那汪蜡烛油上斜着的一束蓬勃芬芳的光。

④父亲说过年要里里外外都是光明的,所以不仅我手中有灯,院子里也是有灯的。高高挂起的是红灯,灯笼穗长长的,风一吹,刷刷响。低处的是冰灯,放在大门口的木墩上。无论是高出屋脊的红灯,还是安闲地坐在低处的冰灯,都让人觉得温暖。但不管它们多么动人,也不如父亲送给我的灯美丽。因为有了年,就觉得日子是有盼头的;因为有了父亲,年也就显得有声有色;而如果又有了父亲送我的灯,年则妖娆迷人了。

⑤我一年年地长大了,父亲不再送灯给我,我已经不是那个提着灯串来串去的小孩子了。我开始在灯下想心事。但每逢除夕,院子里照例要在高处挂起红灯,在低处摆上冰灯。

⑥然而,父亲没能走到老年就去世了。父亲去世的当年我们没有点灯,别人家的院子里灯火辉煌,我们家却黑漆漆的。我坐在暗处想:点灯的时候父亲还不回来,看来他是迷路了。我多想提着父亲送我的灯到路上接他回来啊。爸爸,回家的路这么难找吗?从此之后,虽然照例要过年,但是我再也没有提着灯的福气了。

⑦正月十五到了,多年前的这一天,在一个落雪的黄昏,我降临人世。那时天将要黑了,窗外还没有挂灯,父亲便送我一个乳名:迎灯。没想到我迎来了千盏万盏灯,却再也迎不来父亲送给我的那盏灯了。

⑧走在冷寂的大街上,忽然发现一个苍老的卖灯人。那灯是六角形的,用玻璃做成的,玻璃上还贴着“福”字。我立刻想到了父亲,正月十五这一天,父亲的院子该有一盏灯的。我买下了一盏灯。天将黑时,将它送到了父亲的墓地。“嚓”地划根火柴,周围的夜色就颤动了一下,父亲的房子在夜色中显得华丽醒目,凄切动人。

⑨这是我送给父亲的第一盏灯,那灯守着他,虽灭犹燃。

(选自《人民周刊》,有删改)

16.【原创】本文以灯为主线。请你根据课文内容,在括号内填一个字,将文章内容串联起来。(2分)

( )灯——( )灯——( )灯——( )灯——送灯

【原创】下列选项中,对文章内容与写法的理解分析完全正确的一项是( )(3分)

A.文章第②段父亲问“把那些光全折腾没了吧?”,写出了父亲对“我”的责备。

B.父亲后来不再送灯给“我”,是因为“我”觉得父亲做的灯不再好看。

C.文章第④段中写道“无论是高出屋脊的红灯,还是安闲地坐在低处的冰灯”都不如“父亲送给我的灯美丽”,是因为“我”不喜欢红灯和冰灯,认为它们很丑。

D.本文借物抒情,饱含了父亲对“我”的爱,也抒发了“我”对父亲的怀念之情。

18.品味第③段划线句中加点词的表达效果。(3分)

怎样理解“我”买下一盏灯送到父墓地并点燃这一举动?(3分)

20.文章以“那盏叫父亲的灯”为题有何妙处?(3分)

(五)阅读《疫情如镜子,照见了人心》,按要求回答问题。(9分)

疫情如镜子,照见了人心

①“在这场大灾面前,如果不在里面起点作用的话,我们就感到羞愧。”说这话的是刘良教授。疫情扑朔迷离,他带领团队解剖新冠肺炎逝者遗体,这是极其危险的工作。刘教授的话很朴素,却如有千钧之力,令人顿生敬意。

②疫情像一面镜子,照见的是人心。

③它照见了忠勇之心。进入密闭的手术室解剖遗体,就如同走进了核辐射区。当病毒猖獗肆虐,作为人类探索未知的先锋,很多专业人士义无反顾地站了出来,逆着人流,如同人类社会派出的精锐部队,用自己的知识构筑防线、冲锋陷阵。他们忠于职业,为人类最终的胜利一点点累积着胜势。

④它照见了忠诚之心。84岁的钟南山院士,17年前力战非典;今又如老黄忠披挂上阵,他顶着重重压力,说出“人可传人”的判断。人们从他坚毅的泪光中,读到了知识分子的风骨、良知和悲悯。医者如梁武东、黄文军、刘智明……他们冲锋在前,直面病毒,与死神抗争,拼尽最后一丝气力。他们忠于真理,用行动践行着对党和人民的忠诚。

⑤它照见了忠良之心。社区工作者、民警、保安、环卫工人、快递小哥,站在街角、守在门口,这些日子是多么被人需要。当然,更有让全国人民深深同情和感谢的千万武汉百姓,隐忍牺牲,坚强不屈,顾全大局。他们忠于良心,扎紧抗疫的“篱笆”,守护心中的烛火,捍卫平凡的荣光。

⑥孟子曰:虽千万人吾往矣。一股浩然之气、英雄之气,始终奔腾激荡于炎黄子孙的血脉。抗击疫情以来,这一脉相传的英雄气概,感动着我们,振奋着我们,也给了我们弥足珍贵的安全感。基辛格在他的《论中国》中感慨:“中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好。”这最勇敢的人,也就是鲁迅先生笔下那些埋头苦干、拼命硬干、为民请命、舍身求法的人。他们才是中国的脊梁。

⑦镜子照见星空和道德,也照见阴沟与不堪。

⑧有人为官一方,却无治事之谋、决断之勇,成天捧着自己的乌纱帽,形式主义、官僚主义思想严重;有人倒是一身武功,但面对困难,忘记了“初心使命”,敷衍应付,左躲右闪;有人一身名头,顶着桂冠不担当,带着光环不发光,面对矛盾往后出溜,面对质疑慌忙“甩锅”;还有的人临阵脱逃,丢盔弃甲,丑态毕露……

⑨当然,也有人隐瞒行程、隐瞒病情,致使自己成为病毒突破口,殃及一条线、一大片;甚至有人利欲熏心,借机诈骗、制贩假口罩,发国难财……大疫当前,挑战道德和法律底线,也会为此付出代价。

⑩灾难磨砺人的精神,当养成一种坚韧而顽强的民族精神,愈挫愈奋,生生不息,这个民族将无往而不胜。疫情之后,当发挥文化的自净功能,激浊扬清——让高贵的得到应有的褒扬,让卑鄙的受到应有的惩罚,让向上向善成为普遍的社会追求。

疫情这面镜子,更是照见你我每一个人,照见我们的内心。给冲锋者以顶礼,给忠勇者以力量,给奉献者以鲜花,给良善者以祝福;同时,还要给冷漠者以呵斥,给轻贱者以鄙夷,给无耻者以唾弃、给不法者以绳索。

(选自《人民日报》客户端2020年3月11日)

21.本文的中心论点是什么?(3分)

22.第④段运用了哪种论证方法?有何作用?(3分)

23.下面对选文的分析,不正确的一项是( )(3分)

A.第⑥段升华感情,论述拥有忠勇、忠诚、忠良之心的人是中国的脊梁。

B.第⑦段是过渡段,在全文中起到了承上启下的作用。

C.第⑩段画线句子作现实性分析,表明疫情过后应当发挥文化的惩恶扬善的自净功能的观点。

D.全文是分总结构,先从正反两方面论证,篇末总结全文,结构严谨,条理清楚。

写作表达(50分)

24.请从下面两题中任选一题作文。

⑴半命题作文:《 ,我的年度关键词》

⑵请以“有一种甜”为题,写一篇作文。

要求:要求:①选择题目(1)的请先将题目补充完整,然后作文;②符合题意,中心明确,内容具体,有真情实感;③除诗歌以外,文体不限,不少于600字。④不得抄袭;⑤文章中若出现真实的人名、地名、校名,请用“××”代替。

答案

1、 C 挠——náo ——祲

2、B

回顾:回过头看;回想过去,思考过去发生的事件;对某一时期的事态的总的观察。

环顾:四顾,观察四周。

无处不在:无论什么地方都有,形容到处都存在,到处都有。

俯拾皆是:只要低下头来捡取,到处都是。形容多而易得。

伴随:指陪伴;随同,强调在同一时间随之发生。

跟随:指跟从在后面。

3、 B

A:一面对两面,删去“不能”。

C:句式杂糅,去掉“旨在”或“以……为目的”。

D:重复多余。去掉“大约”或“左右。”

4、C

5、A“孙郎”应是孙权。

6、(1)也无风雨也无晴

(2)一抹晚烟荒戍垒

(3)杏花疏影里

(4)贤者能勿丧耳

(5)浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

(6)持节云中,何日遣冯唐?

(7)俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

7、C

8、答:战马像的卢那样飞奔,放箭的弓弦如雷鸣般使人心惊。运用比喻的修辞手法,生动地描绘出惊险、激烈的战斗场面。

9、(1)致:得到 (2)是:这样

10、(1)又忧虑没有大师、名人交往。曾经跑到百里以外捧着经书向同乡有道德有学问的前辈请教。

11、A

12、答:珍惜年少时光,珍惜学习机会,博览苦读,勤学成才。

(2)我到他家借书,他不借给我,回来后我在梦中还出现向他借书的情形。

13、《儒林外史》 吴敬梓 严监生/严致和

14、答:动作描写和侧面描写,比如“还把手从被单里拿出来,伸着两个指头”是动作描写,严监生的大侄子不理解他伸着两个指头的意思是侧面描写。这些共同刻画了严监生吝啬小气、爱财如命的性格。

15、答:抓住周进号啕大哭的传神细节,以冷峻的白描直书其事,从而达到讽刺周进一心追求功名的丑态之效果。

16、做、提、挂、买

17、D

18、答:(1)“蓬勃”原指繁荣、旺盛。这里既写烛光的明亮,又表现父亲对生活充满希冀。

(2)“芬芳”原指香,香气。这里运用通感的修辞手法,写出了看到女儿提着灯心满意足的样子,父亲内心充盈着温馨幸福。

19、答:(1)卖灯人让“我”想到父亲生前过年喜欢“里里外外都是光明”,“我”突然觉得此时“父亲的院子该有一盏灯”,送灯是悼念父亲的最好方式。

(2)这盏贴着“福”字的灯,寄托着“我”对父亲的怀念和祝福。

20、答:(1)标题一语双关,明指父亲给幼时的“我”做的灯和“我”送到父亲墓前的灯,暗指浓浓父爱和“我”对父亲的怀念之情;(2)“灯”为线索,贯穿全文,脉络清晰,结构浑然一体;(3)标题将无形的爱化作有形的灯,具体形象,含蓄蕴藉,新颖别致。

21、答:疫情如镜子,照见了人心。

22、答:举例论证,列举钟南山和医者的事例,具体有力地论证了疫情找照见了忠诚之心的观点。

23、D

九年级下学期语文第三单元过关题

一、积累运用(22分)

1.(原创)下面选项中,加点字注音和书写有误的一项是( )(3分)

A.辟患(bì) 加冠(guān) 怫然(fú) 负箧曳屣(xǐ)

B.羌管(qiāng) 箪食(dān) 叱咄(duō) 锦帽貂裘(diāo)

C.色挠(ráo) 皲裂(jūn) 休 (jìn) 免冠徒跣(xiǎn)

D.缟素(gǎo) 拜谒(yè) 豆羹(gēng) 缊袍敝衣(yùn)

2.依次填入下面横线处的词语,最恰当的一项是( )(3分)

“观千剑而后识器,操千曲而后晓声”。这无疑是对字体研究的专业思考广度的更高要求。 我们的周边,文字 ,有文字的地方就必然 着字体,字体影响着人们的视觉观感、从某种角度而言,我们对其进行解读的同时,就是在认识我们自己。

A.回顾 俯拾皆是 伴随 B.环顾 无处不在 伴随

C.回顾 无处不在 跟随 D.环顾 俯拾皆是 跟随

3.下面句子没有语病的一项是( )(3分)

A.能不能有效控制流感疫情,取决于学校、家庭、社会共同重视。

B.交通运输部开展“一盔一带”安全守护行动,严查骑乘摩托车不戴安全头盔等交通违法行为。

C.十堰总工会旨在以“关爱抗议行动,助力经济发展”为目的,发行十堰职工旅游年票。

D.全国新冠疫苗接种突破20亿剂,超过8亿8千万人接种中国要达到群体免疫的目标,需要大约10亿人左右接种新冠疫苗。

4.将句子依次填入横线处,句意正确、合理的一项是( )(3分)

新冠肺炎如何确诊?新闻报道中常提到确诊病毒感染的诊断手段“核酸检测”。那么,什么是“核酸检测”呢?

, 。 , 。 ,如结果呈阴性则表明被测试者可能并没有感染这种病毒。

“核酸检测”指通过一定的技术手段检测被测者体内是否存在某种病毒的核酸

如结果呈阳性,则表明被测试者体内存在该种病毒

病毒主要就是由核酸和蛋白质组成的

核酸是脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的总称

⑤主要贮存和传递遗传信息,是生命的最基本物质之一

A.①②③⑤④ B.④①③⑤② C.④⑤③①② D.①④⑤③②

5.下面关于文学常识和文化常识的表述不正确的一项是( )(3分)

A.《江城子﹒密州出猎》中“亲射虎,看孙郎”中 “孙郎”指的是孙策。

B.《战国策》是西汉刘向根据战国史书整理编辑的,国别体史书代表作。《唐雎不辱使命》就是出自本书。

C.辛弃疾,南宋爱国词人,字幼安,号稼轩。与苏轼并称“苏辛”。

D.词,又称曲子词、长短句、诗余。一般分两段,叫作上下片或上下阕。词的流派有婉约派和豪放派两种。

6.古诗文默写。(7分)

⑴回首向来萧瑟处,归去, 。(苏轼《定风波》)

⑵ ,半竿斜日旧关城。(纳兰性德《浣溪沙》)

⑶ ,吹笛到天明。(陈与义《临江仙﹒夜登小阁,忆洛中旧游》)

⑷非独贤者有是心也,人皆有之, 。(孟子《鱼我所欲也》)

⑸《渔家傲﹒秋思》表达戍边将士们虽思乡心切,但战事未平、功名未立、归家无期的复杂心理: , 。(范仲淹《渔家傲﹒秋思》)

⑹《江城子.密州出猎》借用典故表达自己希望得到朝廷重用的句子是: , 。(苏轼《江城子.密州出猎》)

⑺人在遭遇磨难时,需要有承受磨难的勇气,将磨难当成是一种人生历练,正如秋瑾在《满江红》中所叙述的那样: , 。(秋瑾《满江红》)

阅读理解(48分)

(一)阅读《破阵子.为陈同甫赋壮词以寄之》,按要求回答问题。(4分)

破阵子.为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

7.下面对诗歌的理解和分析不正确的一项是( )(2分)

A.这首词是辛弃疾写给志同道合的朋友陈同甫的。“壮词”即豪放之词。

B.这首词上下两片共十句,节奏紧凑,写声绘色,形象生动。

C.上片实写军旅生活。看宝剑,听号角,分麾下炙,听塞外声,沙场点兵都是作者热爱的生活和抹不掉的记忆。

D.下片一、二句写马快弦急,战斗激烈,从侧面衬托了人的意气风发、英勇无畏,从气氛上向人们预示着战事的胜利。

8.从修辞角度,赏析“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”。(2分)

(二)阅读《送东阳马生序》和《黄生借书说》,按要求回答问题。(12分)

【甲】送东阳马生序

余幼时即嗜学。家贫无从致书以观每假借于藏书之家手自笔录计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右援疑质理俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

【乙】黄生借书说

余幼好学,家贫难致。有张氏藏书甚富。往借,不与,归而形诸梦。其切如是故有所览辄省记。通籍①后俸去书来落落大满素蟫②灰丝时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

【注释】①通籍:指做官。②素蟫(yín):书中蛀虫。

9.解释下面加点词语的意思。(2分)

⑴无从致书以观 致: ⑵其切如是 是:

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

⑴又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

⑵往借,不与,归而形诸梦。

11.选择断句完全正确的一项( )(3分)

A.家贫/无从致书以观/每假借于藏书之家/手自笔录/计日以还

B.余立侍左右援疑/质理/俯身/倾耳以请

C.其切/如是故/有所览辄/省记

D.通籍/后俸去/书来/落落大满/素蟫/灰丝时/蒙卷轴

12.结合【甲】宋濂早年读书求学的故事,说说【乙】中“少时之岁月为可惜也”给你的启示。(3分)

(三)阅读《儒林外史》选段,按要求回答问题。(9分)

文段一:

A 喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面 ”他就把头摇了两三摇……赵氏慌忙揩揩眼泪走近上前道:“爷,别人都说得不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看A 时,点一点头,把手垂下,登时就没了气……

文段二:

周进看着号板又是一头撞将去。……只管伏着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号、三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的膀子。他那里肯起来,哭了一阵,又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。

13.以上文段选自《 》,作者是 ,A处的人物是 。(3分)

14.文段一主要是采用哪些描写方法来刻画A 的形象的?表现了A怎样的性格特征?(3分)

15.阅读文段二,简要分析这部作品的讽刺笔法。(3分)

(四)阅读《那盏叫父亲的灯》,按要求回答问题。(14分)

那盏叫父亲的灯

迟子建

①父亲在世时,每逢过年我就会得到一盏灯。那不是寻常的灯。灯的底座是木制的,有花纹,从底座中心钉透一颗钉子,把半截红烛固定在上面,待到夜幕降临时,点燃蜡烛,再小心翼翼地落下灯罩。我提着这盏灯,觉得自己风光无限。

②父亲给我做这盏灯总要花上很多工夫。就说做灯罩,总要捡回五六个瓶子才能做成一个。尽管如此,除夕夜父亲总能让我提上一盏称心如意的灯。没有月亮的除夕夜,这盏灯就是月亮了。我提着灯,怀揣一盒火柴东家走西家串,每到一家都将灯吹灭,听人家夸几句这灯有多好,然后再心满意足地点燃蜡烛去另一家。每每转回到家里时,蜡烛烧得只剩下一汪油了。那时父亲会笑吟吟地问:“把那些光全折腾没了吧?”

③“全给丢在路上了。”我说,“剩下最亮的光赶紧提回家来了。”“还真顾家啊。”父亲笑着说,便去看那汪蜡烛油上斜着的一束蓬勃芬芳的光。

④父亲说过年要里里外外都是光明的,所以不仅我手中有灯,院子里也是有灯的。高高挂起的是红灯,灯笼穗长长的,风一吹,刷刷响。低处的是冰灯,放在大门口的木墩上。无论是高出屋脊的红灯,还是安闲地坐在低处的冰灯,都让人觉得温暖。但不管它们多么动人,也不如父亲送给我的灯美丽。因为有了年,就觉得日子是有盼头的;因为有了父亲,年也就显得有声有色;而如果又有了父亲送我的灯,年则妖娆迷人了。

⑤我一年年地长大了,父亲不再送灯给我,我已经不是那个提着灯串来串去的小孩子了。我开始在灯下想心事。但每逢除夕,院子里照例要在高处挂起红灯,在低处摆上冰灯。

⑥然而,父亲没能走到老年就去世了。父亲去世的当年我们没有点灯,别人家的院子里灯火辉煌,我们家却黑漆漆的。我坐在暗处想:点灯的时候父亲还不回来,看来他是迷路了。我多想提着父亲送我的灯到路上接他回来啊。爸爸,回家的路这么难找吗?从此之后,虽然照例要过年,但是我再也没有提着灯的福气了。

⑦正月十五到了,多年前的这一天,在一个落雪的黄昏,我降临人世。那时天将要黑了,窗外还没有挂灯,父亲便送我一个乳名:迎灯。没想到我迎来了千盏万盏灯,却再也迎不来父亲送给我的那盏灯了。

⑧走在冷寂的大街上,忽然发现一个苍老的卖灯人。那灯是六角形的,用玻璃做成的,玻璃上还贴着“福”字。我立刻想到了父亲,正月十五这一天,父亲的院子该有一盏灯的。我买下了一盏灯。天将黑时,将它送到了父亲的墓地。“嚓”地划根火柴,周围的夜色就颤动了一下,父亲的房子在夜色中显得华丽醒目,凄切动人。

⑨这是我送给父亲的第一盏灯,那灯守着他,虽灭犹燃。

(选自《人民周刊》,有删改)

16.【原创】本文以灯为主线。请你根据课文内容,在括号内填一个字,将文章内容串联起来。(2分)

( )灯——( )灯——( )灯——( )灯——送灯

【原创】下列选项中,对文章内容与写法的理解分析完全正确的一项是( )(3分)

A.文章第②段父亲问“把那些光全折腾没了吧?”,写出了父亲对“我”的责备。

B.父亲后来不再送灯给“我”,是因为“我”觉得父亲做的灯不再好看。

C.文章第④段中写道“无论是高出屋脊的红灯,还是安闲地坐在低处的冰灯”都不如“父亲送给我的灯美丽”,是因为“我”不喜欢红灯和冰灯,认为它们很丑。

D.本文借物抒情,饱含了父亲对“我”的爱,也抒发了“我”对父亲的怀念之情。

18.品味第③段划线句中加点词的表达效果。(3分)

怎样理解“我”买下一盏灯送到父墓地并点燃这一举动?(3分)

20.文章以“那盏叫父亲的灯”为题有何妙处?(3分)

(五)阅读《疫情如镜子,照见了人心》,按要求回答问题。(9分)

疫情如镜子,照见了人心

①“在这场大灾面前,如果不在里面起点作用的话,我们就感到羞愧。”说这话的是刘良教授。疫情扑朔迷离,他带领团队解剖新冠肺炎逝者遗体,这是极其危险的工作。刘教授的话很朴素,却如有千钧之力,令人顿生敬意。

②疫情像一面镜子,照见的是人心。

③它照见了忠勇之心。进入密闭的手术室解剖遗体,就如同走进了核辐射区。当病毒猖獗肆虐,作为人类探索未知的先锋,很多专业人士义无反顾地站了出来,逆着人流,如同人类社会派出的精锐部队,用自己的知识构筑防线、冲锋陷阵。他们忠于职业,为人类最终的胜利一点点累积着胜势。

④它照见了忠诚之心。84岁的钟南山院士,17年前力战非典;今又如老黄忠披挂上阵,他顶着重重压力,说出“人可传人”的判断。人们从他坚毅的泪光中,读到了知识分子的风骨、良知和悲悯。医者如梁武东、黄文军、刘智明……他们冲锋在前,直面病毒,与死神抗争,拼尽最后一丝气力。他们忠于真理,用行动践行着对党和人民的忠诚。

⑤它照见了忠良之心。社区工作者、民警、保安、环卫工人、快递小哥,站在街角、守在门口,这些日子是多么被人需要。当然,更有让全国人民深深同情和感谢的千万武汉百姓,隐忍牺牲,坚强不屈,顾全大局。他们忠于良心,扎紧抗疫的“篱笆”,守护心中的烛火,捍卫平凡的荣光。

⑥孟子曰:虽千万人吾往矣。一股浩然之气、英雄之气,始终奔腾激荡于炎黄子孙的血脉。抗击疫情以来,这一脉相传的英雄气概,感动着我们,振奋着我们,也给了我们弥足珍贵的安全感。基辛格在他的《论中国》中感慨:“中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好。”这最勇敢的人,也就是鲁迅先生笔下那些埋头苦干、拼命硬干、为民请命、舍身求法的人。他们才是中国的脊梁。

⑦镜子照见星空和道德,也照见阴沟与不堪。

⑧有人为官一方,却无治事之谋、决断之勇,成天捧着自己的乌纱帽,形式主义、官僚主义思想严重;有人倒是一身武功,但面对困难,忘记了“初心使命”,敷衍应付,左躲右闪;有人一身名头,顶着桂冠不担当,带着光环不发光,面对矛盾往后出溜,面对质疑慌忙“甩锅”;还有的人临阵脱逃,丢盔弃甲,丑态毕露……

⑨当然,也有人隐瞒行程、隐瞒病情,致使自己成为病毒突破口,殃及一条线、一大片;甚至有人利欲熏心,借机诈骗、制贩假口罩,发国难财……大疫当前,挑战道德和法律底线,也会为此付出代价。

⑩灾难磨砺人的精神,当养成一种坚韧而顽强的民族精神,愈挫愈奋,生生不息,这个民族将无往而不胜。疫情之后,当发挥文化的自净功能,激浊扬清——让高贵的得到应有的褒扬,让卑鄙的受到应有的惩罚,让向上向善成为普遍的社会追求。

疫情这面镜子,更是照见你我每一个人,照见我们的内心。给冲锋者以顶礼,给忠勇者以力量,给奉献者以鲜花,给良善者以祝福;同时,还要给冷漠者以呵斥,给轻贱者以鄙夷,给无耻者以唾弃、给不法者以绳索。

(选自《人民日报》客户端2020年3月11日)

21.本文的中心论点是什么?(3分)

22.第④段运用了哪种论证方法?有何作用?(3分)

23.下面对选文的分析,不正确的一项是( )(3分)

A.第⑥段升华感情,论述拥有忠勇、忠诚、忠良之心的人是中国的脊梁。

B.第⑦段是过渡段,在全文中起到了承上启下的作用。

C.第⑩段画线句子作现实性分析,表明疫情过后应当发挥文化的惩恶扬善的自净功能的观点。

D.全文是分总结构,先从正反两方面论证,篇末总结全文,结构严谨,条理清楚。

写作表达(50分)

24.请从下面两题中任选一题作文。

⑴半命题作文:《 ,我的年度关键词》

⑵请以“有一种甜”为题,写一篇作文。

要求:要求:①选择题目(1)的请先将题目补充完整,然后作文;②符合题意,中心明确,内容具体,有真情实感;③除诗歌以外,文体不限,不少于600字。④不得抄袭;⑤文章中若出现真实的人名、地名、校名,请用“××”代替。

答案

1、 C 挠——náo ——祲

2、B

回顾:回过头看;回想过去,思考过去发生的事件;对某一时期的事态的总的观察。

环顾:四顾,观察四周。

无处不在:无论什么地方都有,形容到处都存在,到处都有。

俯拾皆是:只要低下头来捡取,到处都是。形容多而易得。

伴随:指陪伴;随同,强调在同一时间随之发生。

跟随:指跟从在后面。

3、 B

A:一面对两面,删去“不能”。

C:句式杂糅,去掉“旨在”或“以……为目的”。

D:重复多余。去掉“大约”或“左右。”

4、C

5、A“孙郎”应是孙权。

6、(1)也无风雨也无晴

(2)一抹晚烟荒戍垒

(3)杏花疏影里

(4)贤者能勿丧耳

(5)浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

(6)持节云中,何日遣冯唐?

(7)俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

7、C

8、答:战马像的卢那样飞奔,放箭的弓弦如雷鸣般使人心惊。运用比喻的修辞手法,生动地描绘出惊险、激烈的战斗场面。

9、(1)致:得到 (2)是:这样

10、(1)又忧虑没有大师、名人交往。曾经跑到百里以外捧着经书向同乡有道德有学问的前辈请教。

11、A

12、答:珍惜年少时光,珍惜学习机会,博览苦读,勤学成才。

(2)我到他家借书,他不借给我,回来后我在梦中还出现向他借书的情形。

13、《儒林外史》 吴敬梓 严监生/严致和

14、答:动作描写和侧面描写,比如“还把手从被单里拿出来,伸着两个指头”是动作描写,严监生的大侄子不理解他伸着两个指头的意思是侧面描写。这些共同刻画了严监生吝啬小气、爱财如命的性格。

15、答:抓住周进号啕大哭的传神细节,以冷峻的白描直书其事,从而达到讽刺周进一心追求功名的丑态之效果。

16、做、提、挂、买

17、D

18、答:(1)“蓬勃”原指繁荣、旺盛。这里既写烛光的明亮,又表现父亲对生活充满希冀。

(2)“芬芳”原指香,香气。这里运用通感的修辞手法,写出了看到女儿提着灯心满意足的样子,父亲内心充盈着温馨幸福。

19、答:(1)卖灯人让“我”想到父亲生前过年喜欢“里里外外都是光明”,“我”突然觉得此时“父亲的院子该有一盏灯”,送灯是悼念父亲的最好方式。

(2)这盏贴着“福”字的灯,寄托着“我”对父亲的怀念和祝福。

20、答:(1)标题一语双关,明指父亲给幼时的“我”做的灯和“我”送到父亲墓前的灯,暗指浓浓父爱和“我”对父亲的怀念之情;(2)“灯”为线索,贯穿全文,脉络清晰,结构浑然一体;(3)标题将无形的爱化作有形的灯,具体形象,含蓄蕴藉,新颖别致。

21、答:疫情如镜子,照见了人心。

22、答:举例论证,列举钟南山和医者的事例,具体有力地论证了疫情找照见了忠诚之心的观点。

23、D

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读