2024届高考地理知识学案与训练:走向人地协调——可持续发展(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届高考地理知识学案与训练:走向人地协调——可持续发展(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 670.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 22:12:06 | ||

图片预览

文档简介

2024届高考地理知识讲解与同步训练:走向人地协调——可持续发展

一、知识讲解

可持续发展的内涵

一、可持续发展的背景

1.人类面临着严峻的环境问题,人类的生存和发展受到的威胁不断加剧。

2.人们意识到不能再一味追求经济的快速增长,必须通过改变发展观念,协调日渐紧张的人地关系。

二、可持续发展的概念

既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求能力的发展。

三、可持续发展的内涵

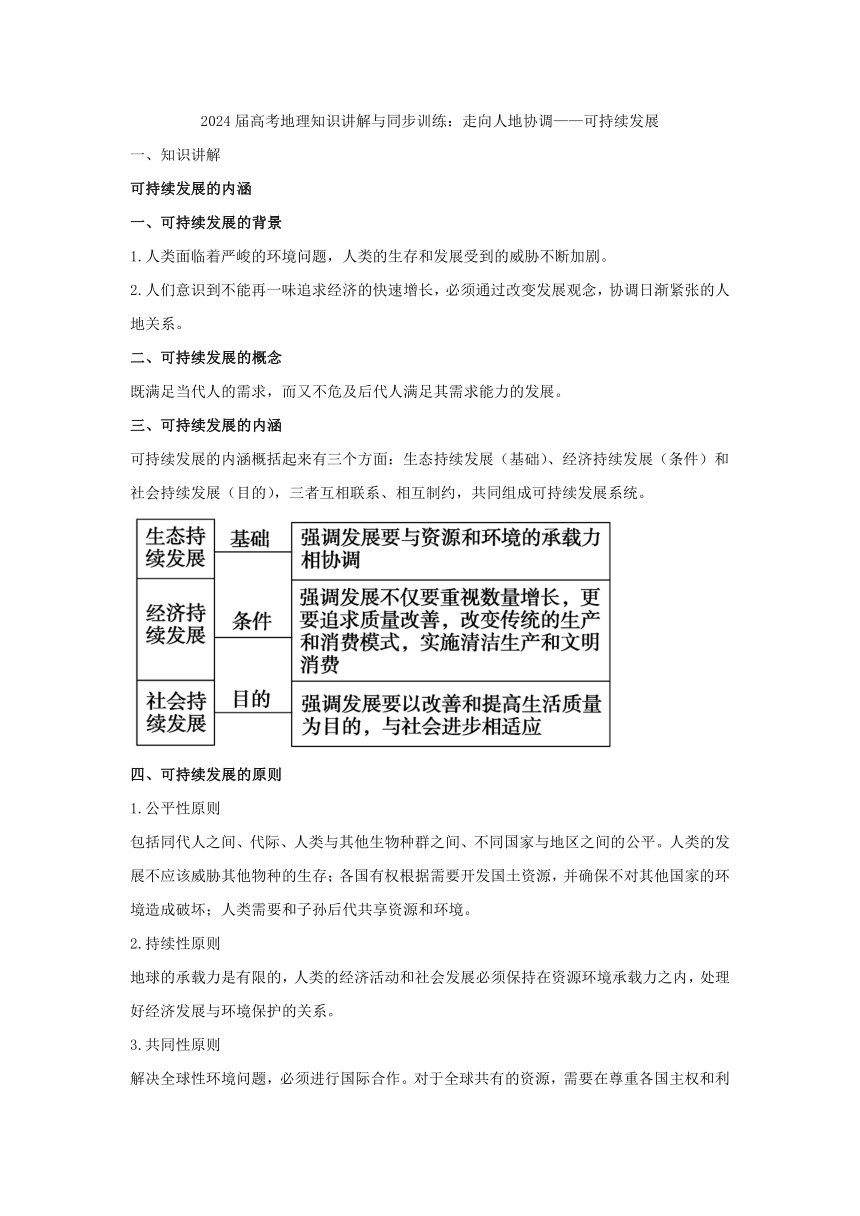

可持续发展的内涵概括起来有三个方面:生态持续发展(基础)、经济持续发展(条件)和社会持续发展(目的),三者互相联系、相互制约,共同组成可持续发展系统。

四、可持续发展的原则

1.公平性原则

包括同代人之间、代际、人类与其他生物种群之间、不同国家与地区之间的公平。人类的发展不应该威胁其他物种的生存;各国有权根据需要开发国土资源,并确保不对其他国家的环境造成破坏;人类需要和子孙后代共享资源和环境。

2.持续性原则

地球的承载力是有限的,人类的经济活动和社会发展必须保持在资源环境承载力之内,处理好经济发展与环境保护的关系。

3.共同性原则

解决全球性环境问题,必须进行国际合作。对于全球共有的资源,需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性目标和政策。

走可持续发展道路

一、消除贫困

1.贫困是发展中国家实现可持续发展的障碍

贫困是许多发展中国环境恶化的根本原因,环境恶化又会阻碍这些国家的发展。消除贫困是实现可持发展的重要目标

2.我国农村脱贫途径

发展特色产业;教育扶贫;转移就业;基础设施建设;异地搬迁。

二、发展绿色经济

1.褐色经济:基于煤炭、石油等化石能源的经济称为“褐色经济”

2.绿色经济:绿色经济追求经济发展、环境保护、社会包容三方面的平衡,强调节能减排、资源高效利用和社会公平。绿色经济包括循环经济(控制污染物排放、提高资源利用效率、减少资源消耗)和低碳经济(改善能源结构、提高能源利用效率、减少碳排放)。

三、提倡可持续消费

1.可持续消费:通过每个人负责任的行为,建立简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费。

2.绿色消费:从日常生活出发,转变消费习惯,崇尚绿色消费,成为可持续消费的践行者。

衣:尽量避免干洗,减少洗涤频次

食:尽量选择本地的应季食物

住:关注房屋耗能,使用节能灯

行: 日常出行选择骑车、步行、公共交通,尽可能拼车或合乘

二、同步训练

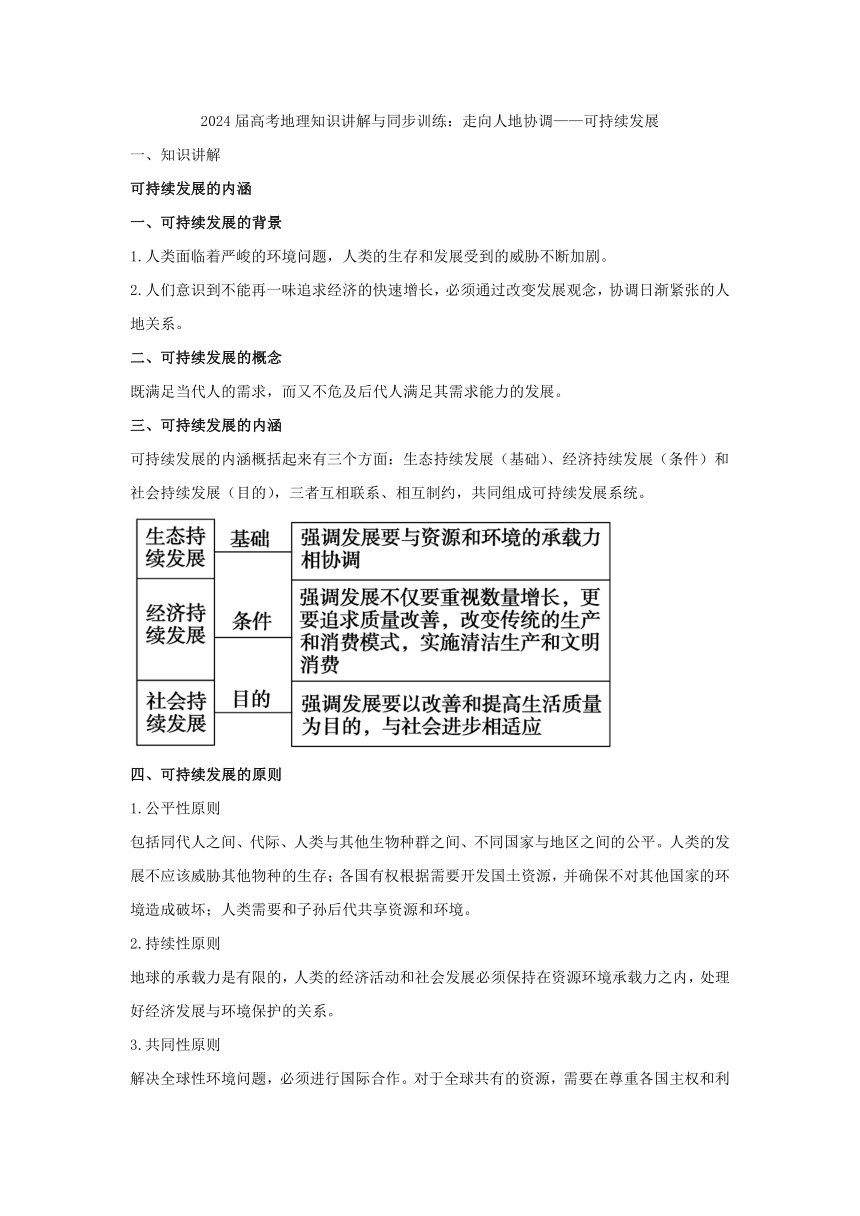

下图为某地生态园的生产体系示意图。读图,据此完成1-3题。

1.下列说法正确的是( )

A.该生产体系的主导企业对大气污染严重 B.该生产体系的主导企业靠近消费市场

C.该图中的农业地域类型为混合农业 D.图中的农业属于密集型农业

2.该生态园( )

A.实现了生产的完全无污染物排放 B.促进了甘蔗种植的企业化进程

C.摆脱了生产的季节性和地域性 D.生产重点转向对废弃物的综合利用

3.循环经济是21世纪发展的新亮点,该生态园的生产方式是循环经济模式的重要实践。按照可持续发展观的要求,发展循环经济,走可持续发展道路,建设资源节约型社会,可以解决的两大难题是( )

①庞大的人口数量②生态恶化③资源利用率低④经济快速增长

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

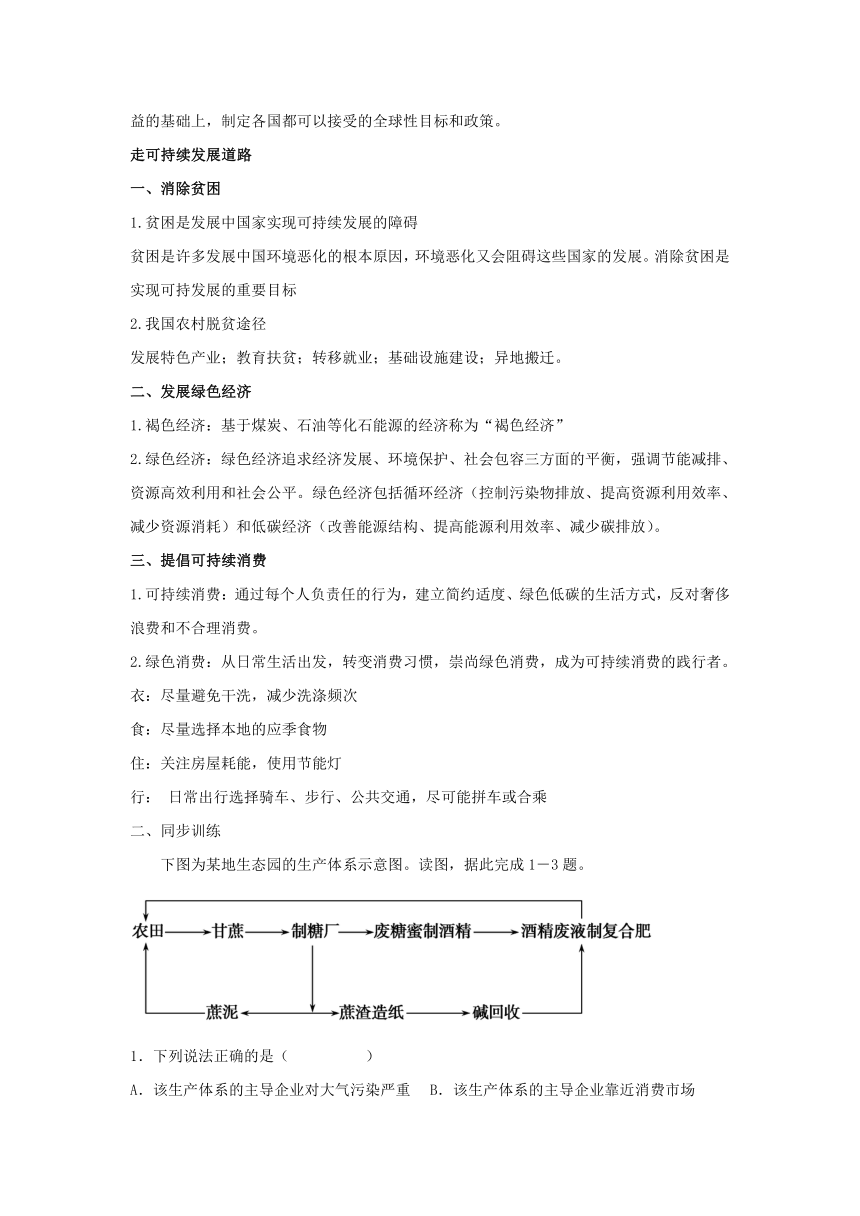

读某地制糖工业清洁生产流程示意图,完成4-5题。

4.清洁生产的主要优势是( )

A.提高蔗糖产量 B.提高蔗糖质量 C.减少废弃物排放 D.提高蔗糖生产速度

5.该清洁生产模式,主要体现可持续发展的( )

A.生态性原则 B.持续性原则 C.共同性原则 D.公平性原则

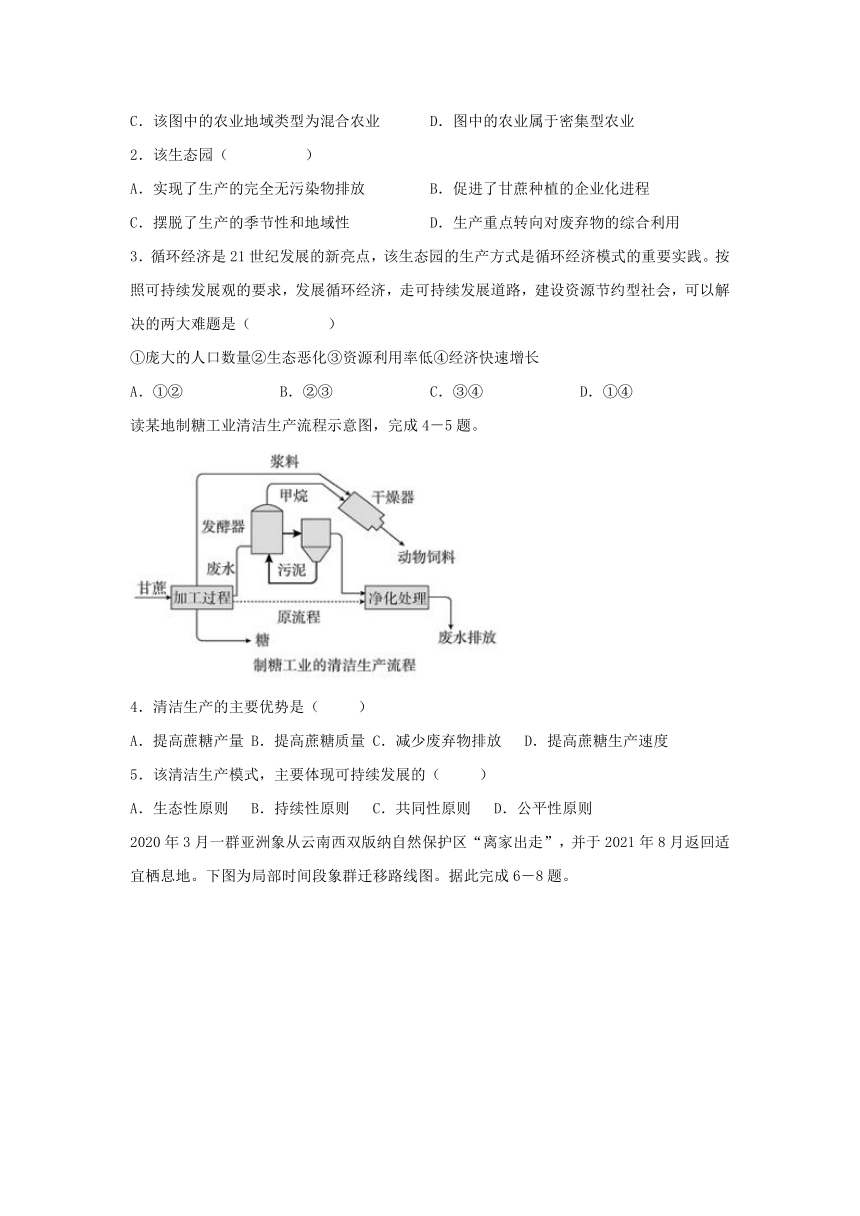

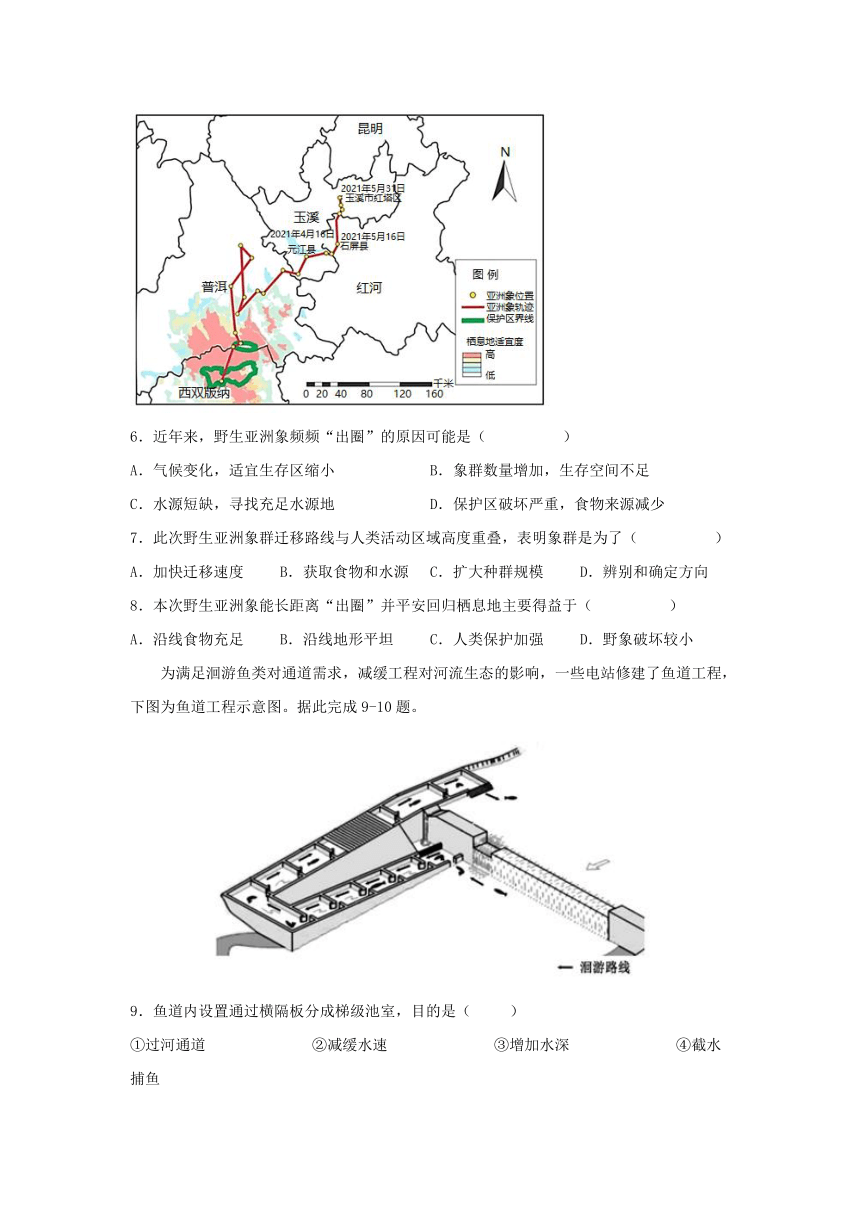

2020年3月一群亚洲象从云南西双版纳自然保护区“离家出走”,并于2021年8月返回适宜栖息地。下图为局部时间段象群迁移路线图。据此完成6-8题。

6.近年来,野生亚洲象频频“出圈”的原因可能是( )

A.气候变化,适宜生存区缩小 B.象群数量增加,生存空间不足

C.水源短缺,寻找充足水源地 D.保护区破坏严重,食物来源减少

7.此次野生亚洲象群迁移路线与人类活动区域高度重叠,表明象群是为了( )

A.加快迁移速度 B.获取食物和水源 C.扩大种群规模 D.辨别和确定方向

8.本次野生亚洲象能长距离“出圈”并平安回归栖息地主要得益于( )

A.沿线食物充足 B.沿线地形平坦 C.人类保护加强 D.野象破坏较小

为满足洄游鱼类对通道需求,减缓工程对河流生态的影响,一些电站修建了鱼道工程,下图为鱼道工程示意图。据此完成9-10题。

9.鱼道内设置通过横隔板分成梯级池室,目的是( )

①过河通道 ②减缓水速 ③增加水深 ④截水捕鱼

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

10.鱼道修建反映出的人地观念是( )

A.崇拜自然 B.改造自然 C.征服自然 D.人地和谐

艾尔萨克雷格岛(下左图)由岩浆活动形成,是英国重要的鸟类栖息地。岛上岩石致密坚硬、吸水性弱,成为制造冰壶(下右图)的最佳石材(冰壶需不断在冰面上移动,对石材的要求较高)。1851年,苏格兰凯斯公司开始从岛上开挖石材生产冰壶,该公司每十年开采一次。据此完成11-12题。

11.艾尔萨克雷格岛岩石出露的地质过程是( )

A.岩浆侵入-地壳抬升-外力侵蚀 B.岩浆侵入-地壳拾升-外力堆积

C.岩浆喷出-地壳下沉-外力侵蚀 D.岩浆喷出-地壳下沉-外力堆积

12.凯斯公司每十年开采石材一次,主要是为了( )

A.保护石材资源 B.减少地质灾害

C.提高冰壶价格 D.减小对鸟类影响

下图示意黄土高原某地区考古挖掘出的古聚落遗址,遗址中有许多黄土烧制的陶器。仰韶文化晚期,我国亚热带-暖温带界线南移。在人类活动和环境变化的双重影响下,该地区聚落向高处迁移。为避免坍塌,窑洞宽度须小于窑顶黄土厚度。据此完成13-15题。

13.仰韶文化晚期,该地区气候趋向( )

A.冷湿 B.冷干 C.暖湿 D.暖干

14.仰韶文化晚期,该地区聚落向高处迁移是由于( )

A.水土流失加剧,河床抬升 B.人口增长迅速,耕地不足

C.蓄水技术提高,供水充足 D.土壤肥力下降,作物减产

15.龙山文化时期,该地区坡地的窑洞平面形态最可能是上图中的( )

A. B. C. D.

2021年4月以来,原生活在西双版纳国家级自然保护区的17头亚洲象群从普洱市墨江县一路向北迁徙,6月初到达昆明市晋宁县区大象迁徙途中一路吃了大量庄稼,也得到了投喂食物和布控警力确保人象安全的应急保障。据此完成16-17题。

16.大象迁徙途中不可能吃到下列哪种作物( )

A.水稻 B.玉米 C.春小麦 D.甘蔗

17.投喂食物和保护人象安全体现了可持续发展的( )

A.公平性原则 B.共同性原则

C.持续性原则 D.发展性原则

瑞典的垃圾循环利用产业发展处于国际领先位置,1994年,瑞典提出“生产者责任制”,要求商品生产商负责回收或出资处理商品外包装,并且要求厂家在商品外包装上详细注明回收类别和方式,引导消费者进行正确垃圾分类。在政策实践的不断更新中,瑞典形成了一套垃圾管理方法学,即垃圾处理优先级制度,也称为五阶梯原则(如下图)。瑞典的电子垃圾回收率为51.6%,是世界上最高的国家之一。据此完成18-20题。

18.“五阶梯”中的最高阶梯,也是重中之重的原则是( )

A.避免产生 B.重复使用 C.能源回收 D.填埋处理

19.避免产生也就是能不产生垃圾就不产生垃圾,下列属是该措施的是( )

①避免使用一次性包装制品

②废品可以通过修补、更改使用功能等方式进行再利用

③无法再利用时,要尽量回收可以回炉重造的材料

④无法回收材料时,可燃垃圾可以送去垃圾焚烧厂,进行焚烧发电

⑤有机垃圾可以送去沼气厂生产沼气,进行能量回收

⑥有害危险品,送到垃圾填埋场

A.②③④⑤⑥ B.①②④⑤⑥ C.①③④⑤⑥ D.①②③⑤⑥

20.推测瑞典电子垃圾回收率高的原因是( )

①广泛的回收运动和公众支持②均匀分布的回收网点

③透明的数据收集和共享④确立生产者责任制

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

二、同步训练

21.阅读图文材料,完成下列要求。

“养耕共生”模式是利用养耕共生系统技术建立起来的一种新型都市农业生产形式,适用于城市屋顶、阳台、地面庭院等地方,产品自给或在邻里市场销售。以色列国土大部分是荒漠,水资源奇缺,城市人口比重大。近些年来,以色列在城市推广“养耕共生”模式,促进了绿色科技型都市农业的发展。下图示意养耕共生系统运作原理。

(1)结合图,描述“养耕共生”模式的农业生产过程。

(2)分析以色列在城市采用“养耕共生”模式的原因。

(3)在我国西北地区城市大力推广“养耕共生”模式是否可行,请说明理由。

22.阅读材料,回答下列问题:

材料一 下图为某地区的干燥度分布示意图。注:干燥度是某地一定时段可能蒸发量与降水量的比值。

材料二 酒泉、武威、兰州等地自古是重要的粮食、棉花及优质瓜果产区。近年来,酒泉等地农民在瓜秧周围的表土上铺一些小石块,以提高西瓜的产量和质量,这就是“压砂技术”。

(1)根据材料一描述图示地区干燥度分布规律,并简析其成因。

(2)简述酒泉附近地区农业生产用“压砂技术”提高瓜果产量和质量的主要原因。

(3)图中B湖日趋缩小,有专家提出“治湖的关键是治河,治河的关键是协调人地关系”的治理思路。说明B湖面积缩小的原因,并提出治理措施。

1.D 2.B 3.B4.C 5.B6.B 7.B 8.C9.C 10.D11.A 12.D13.B 14.A 15.A16.C 17.A18.A 19.B 20.D

21.(1)微生物分解之后的营养物质一方面可以用于栽培蔬果,种植农产品,另一方面可以将水进行净化,用于渔业养殖,实现农产品和养殖业的共同发展,构成一个良性的生态系统。

(2)以色列为热带沙漠气候,降水稀少,淡水缺乏,“养耕共生”模式可以节约水资源并提高水资源的利用效率;城市人口比重大,对于农产品的需求量大;荒漠广布,发展农业的耕地有限。

(3)可行;西北地区水源缺乏,“养耕共生”模式可以节约水资源,提高水资源的利用效率;西北地区荒漠广布,可耕地面积小,该模式可以增加农产品的种植面积和产量;增加当地居民收入。

不可行;西北地区人口规模小,对于农产品的需求量有限;该模式投资较大,回收周期长。

22.(1)分布规律:由东南向西北增加。原因是:受夏季风影响,降水由东南沿海向西部内陆减少。而在西部山地:由西南向东北增加。原因是:气流遇山地(祁连山)抬升,降水由西南向东北减少。

(2)减少土壤水分蒸发;土壤侵蚀(或者保持土壤水分、肥力),增大瓜田日温差,有利于瓜果糖分积累。

(3)B湖面积缩小原因:身居内陆,降水少、蒸发旺盛;农业的发展和人口的增加,过度引用入湖河流的水,导致入湖水量减少;措施:退耕还草(恢复天然植被);合理分配河流上中下游的水资源;提高水资源利用率;节约用水;推广耐旱作物,发展节水农业。

一、知识讲解

可持续发展的内涵

一、可持续发展的背景

1.人类面临着严峻的环境问题,人类的生存和发展受到的威胁不断加剧。

2.人们意识到不能再一味追求经济的快速增长,必须通过改变发展观念,协调日渐紧张的人地关系。

二、可持续发展的概念

既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求能力的发展。

三、可持续发展的内涵

可持续发展的内涵概括起来有三个方面:生态持续发展(基础)、经济持续发展(条件)和社会持续发展(目的),三者互相联系、相互制约,共同组成可持续发展系统。

四、可持续发展的原则

1.公平性原则

包括同代人之间、代际、人类与其他生物种群之间、不同国家与地区之间的公平。人类的发展不应该威胁其他物种的生存;各国有权根据需要开发国土资源,并确保不对其他国家的环境造成破坏;人类需要和子孙后代共享资源和环境。

2.持续性原则

地球的承载力是有限的,人类的经济活动和社会发展必须保持在资源环境承载力之内,处理好经济发展与环境保护的关系。

3.共同性原则

解决全球性环境问题,必须进行国际合作。对于全球共有的资源,需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性目标和政策。

走可持续发展道路

一、消除贫困

1.贫困是发展中国家实现可持续发展的障碍

贫困是许多发展中国环境恶化的根本原因,环境恶化又会阻碍这些国家的发展。消除贫困是实现可持发展的重要目标

2.我国农村脱贫途径

发展特色产业;教育扶贫;转移就业;基础设施建设;异地搬迁。

二、发展绿色经济

1.褐色经济:基于煤炭、石油等化石能源的经济称为“褐色经济”

2.绿色经济:绿色经济追求经济发展、环境保护、社会包容三方面的平衡,强调节能减排、资源高效利用和社会公平。绿色经济包括循环经济(控制污染物排放、提高资源利用效率、减少资源消耗)和低碳经济(改善能源结构、提高能源利用效率、减少碳排放)。

三、提倡可持续消费

1.可持续消费:通过每个人负责任的行为,建立简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费。

2.绿色消费:从日常生活出发,转变消费习惯,崇尚绿色消费,成为可持续消费的践行者。

衣:尽量避免干洗,减少洗涤频次

食:尽量选择本地的应季食物

住:关注房屋耗能,使用节能灯

行: 日常出行选择骑车、步行、公共交通,尽可能拼车或合乘

二、同步训练

下图为某地生态园的生产体系示意图。读图,据此完成1-3题。

1.下列说法正确的是( )

A.该生产体系的主导企业对大气污染严重 B.该生产体系的主导企业靠近消费市场

C.该图中的农业地域类型为混合农业 D.图中的农业属于密集型农业

2.该生态园( )

A.实现了生产的完全无污染物排放 B.促进了甘蔗种植的企业化进程

C.摆脱了生产的季节性和地域性 D.生产重点转向对废弃物的综合利用

3.循环经济是21世纪发展的新亮点,该生态园的生产方式是循环经济模式的重要实践。按照可持续发展观的要求,发展循环经济,走可持续发展道路,建设资源节约型社会,可以解决的两大难题是( )

①庞大的人口数量②生态恶化③资源利用率低④经济快速增长

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

读某地制糖工业清洁生产流程示意图,完成4-5题。

4.清洁生产的主要优势是( )

A.提高蔗糖产量 B.提高蔗糖质量 C.减少废弃物排放 D.提高蔗糖生产速度

5.该清洁生产模式,主要体现可持续发展的( )

A.生态性原则 B.持续性原则 C.共同性原则 D.公平性原则

2020年3月一群亚洲象从云南西双版纳自然保护区“离家出走”,并于2021年8月返回适宜栖息地。下图为局部时间段象群迁移路线图。据此完成6-8题。

6.近年来,野生亚洲象频频“出圈”的原因可能是( )

A.气候变化,适宜生存区缩小 B.象群数量增加,生存空间不足

C.水源短缺,寻找充足水源地 D.保护区破坏严重,食物来源减少

7.此次野生亚洲象群迁移路线与人类活动区域高度重叠,表明象群是为了( )

A.加快迁移速度 B.获取食物和水源 C.扩大种群规模 D.辨别和确定方向

8.本次野生亚洲象能长距离“出圈”并平安回归栖息地主要得益于( )

A.沿线食物充足 B.沿线地形平坦 C.人类保护加强 D.野象破坏较小

为满足洄游鱼类对通道需求,减缓工程对河流生态的影响,一些电站修建了鱼道工程,下图为鱼道工程示意图。据此完成9-10题。

9.鱼道内设置通过横隔板分成梯级池室,目的是( )

①过河通道 ②减缓水速 ③增加水深 ④截水捕鱼

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

10.鱼道修建反映出的人地观念是( )

A.崇拜自然 B.改造自然 C.征服自然 D.人地和谐

艾尔萨克雷格岛(下左图)由岩浆活动形成,是英国重要的鸟类栖息地。岛上岩石致密坚硬、吸水性弱,成为制造冰壶(下右图)的最佳石材(冰壶需不断在冰面上移动,对石材的要求较高)。1851年,苏格兰凯斯公司开始从岛上开挖石材生产冰壶,该公司每十年开采一次。据此完成11-12题。

11.艾尔萨克雷格岛岩石出露的地质过程是( )

A.岩浆侵入-地壳抬升-外力侵蚀 B.岩浆侵入-地壳拾升-外力堆积

C.岩浆喷出-地壳下沉-外力侵蚀 D.岩浆喷出-地壳下沉-外力堆积

12.凯斯公司每十年开采石材一次,主要是为了( )

A.保护石材资源 B.减少地质灾害

C.提高冰壶价格 D.减小对鸟类影响

下图示意黄土高原某地区考古挖掘出的古聚落遗址,遗址中有许多黄土烧制的陶器。仰韶文化晚期,我国亚热带-暖温带界线南移。在人类活动和环境变化的双重影响下,该地区聚落向高处迁移。为避免坍塌,窑洞宽度须小于窑顶黄土厚度。据此完成13-15题。

13.仰韶文化晚期,该地区气候趋向( )

A.冷湿 B.冷干 C.暖湿 D.暖干

14.仰韶文化晚期,该地区聚落向高处迁移是由于( )

A.水土流失加剧,河床抬升 B.人口增长迅速,耕地不足

C.蓄水技术提高,供水充足 D.土壤肥力下降,作物减产

15.龙山文化时期,该地区坡地的窑洞平面形态最可能是上图中的( )

A. B. C. D.

2021年4月以来,原生活在西双版纳国家级自然保护区的17头亚洲象群从普洱市墨江县一路向北迁徙,6月初到达昆明市晋宁县区大象迁徙途中一路吃了大量庄稼,也得到了投喂食物和布控警力确保人象安全的应急保障。据此完成16-17题。

16.大象迁徙途中不可能吃到下列哪种作物( )

A.水稻 B.玉米 C.春小麦 D.甘蔗

17.投喂食物和保护人象安全体现了可持续发展的( )

A.公平性原则 B.共同性原则

C.持续性原则 D.发展性原则

瑞典的垃圾循环利用产业发展处于国际领先位置,1994年,瑞典提出“生产者责任制”,要求商品生产商负责回收或出资处理商品外包装,并且要求厂家在商品外包装上详细注明回收类别和方式,引导消费者进行正确垃圾分类。在政策实践的不断更新中,瑞典形成了一套垃圾管理方法学,即垃圾处理优先级制度,也称为五阶梯原则(如下图)。瑞典的电子垃圾回收率为51.6%,是世界上最高的国家之一。据此完成18-20题。

18.“五阶梯”中的最高阶梯,也是重中之重的原则是( )

A.避免产生 B.重复使用 C.能源回收 D.填埋处理

19.避免产生也就是能不产生垃圾就不产生垃圾,下列属是该措施的是( )

①避免使用一次性包装制品

②废品可以通过修补、更改使用功能等方式进行再利用

③无法再利用时,要尽量回收可以回炉重造的材料

④无法回收材料时,可燃垃圾可以送去垃圾焚烧厂,进行焚烧发电

⑤有机垃圾可以送去沼气厂生产沼气,进行能量回收

⑥有害危险品,送到垃圾填埋场

A.②③④⑤⑥ B.①②④⑤⑥ C.①③④⑤⑥ D.①②③⑤⑥

20.推测瑞典电子垃圾回收率高的原因是( )

①广泛的回收运动和公众支持②均匀分布的回收网点

③透明的数据收集和共享④确立生产者责任制

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

二、同步训练

21.阅读图文材料,完成下列要求。

“养耕共生”模式是利用养耕共生系统技术建立起来的一种新型都市农业生产形式,适用于城市屋顶、阳台、地面庭院等地方,产品自给或在邻里市场销售。以色列国土大部分是荒漠,水资源奇缺,城市人口比重大。近些年来,以色列在城市推广“养耕共生”模式,促进了绿色科技型都市农业的发展。下图示意养耕共生系统运作原理。

(1)结合图,描述“养耕共生”模式的农业生产过程。

(2)分析以色列在城市采用“养耕共生”模式的原因。

(3)在我国西北地区城市大力推广“养耕共生”模式是否可行,请说明理由。

22.阅读材料,回答下列问题:

材料一 下图为某地区的干燥度分布示意图。注:干燥度是某地一定时段可能蒸发量与降水量的比值。

材料二 酒泉、武威、兰州等地自古是重要的粮食、棉花及优质瓜果产区。近年来,酒泉等地农民在瓜秧周围的表土上铺一些小石块,以提高西瓜的产量和质量,这就是“压砂技术”。

(1)根据材料一描述图示地区干燥度分布规律,并简析其成因。

(2)简述酒泉附近地区农业生产用“压砂技术”提高瓜果产量和质量的主要原因。

(3)图中B湖日趋缩小,有专家提出“治湖的关键是治河,治河的关键是协调人地关系”的治理思路。说明B湖面积缩小的原因,并提出治理措施。

1.D 2.B 3.B4.C 5.B6.B 7.B 8.C9.C 10.D11.A 12.D13.B 14.A 15.A16.C 17.A18.A 19.B 20.D

21.(1)微生物分解之后的营养物质一方面可以用于栽培蔬果,种植农产品,另一方面可以将水进行净化,用于渔业养殖,实现农产品和养殖业的共同发展,构成一个良性的生态系统。

(2)以色列为热带沙漠气候,降水稀少,淡水缺乏,“养耕共生”模式可以节约水资源并提高水资源的利用效率;城市人口比重大,对于农产品的需求量大;荒漠广布,发展农业的耕地有限。

(3)可行;西北地区水源缺乏,“养耕共生”模式可以节约水资源,提高水资源的利用效率;西北地区荒漠广布,可耕地面积小,该模式可以增加农产品的种植面积和产量;增加当地居民收入。

不可行;西北地区人口规模小,对于农产品的需求量有限;该模式投资较大,回收周期长。

22.(1)分布规律:由东南向西北增加。原因是:受夏季风影响,降水由东南沿海向西部内陆减少。而在西部山地:由西南向东北增加。原因是:气流遇山地(祁连山)抬升,降水由西南向东北减少。

(2)减少土壤水分蒸发;土壤侵蚀(或者保持土壤水分、肥力),增大瓜田日温差,有利于瓜果糖分积累。

(3)B湖面积缩小原因:身居内陆,降水少、蒸发旺盛;农业的发展和人口的增加,过度引用入湖河流的水,导致入湖水量减少;措施:退耕还草(恢复天然植被);合理分配河流上中下游的水资源;提高水资源利用率;节约用水;推广耐旱作物,发展节水农业。

同课章节目录