2024届高考地理考法训练学案:大气受热过程(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届高考地理考法训练学案:大气受热过程(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 22:23:34 | ||

图片预览

文档简介

2024届高考地理:大气受热过程

典例剖析

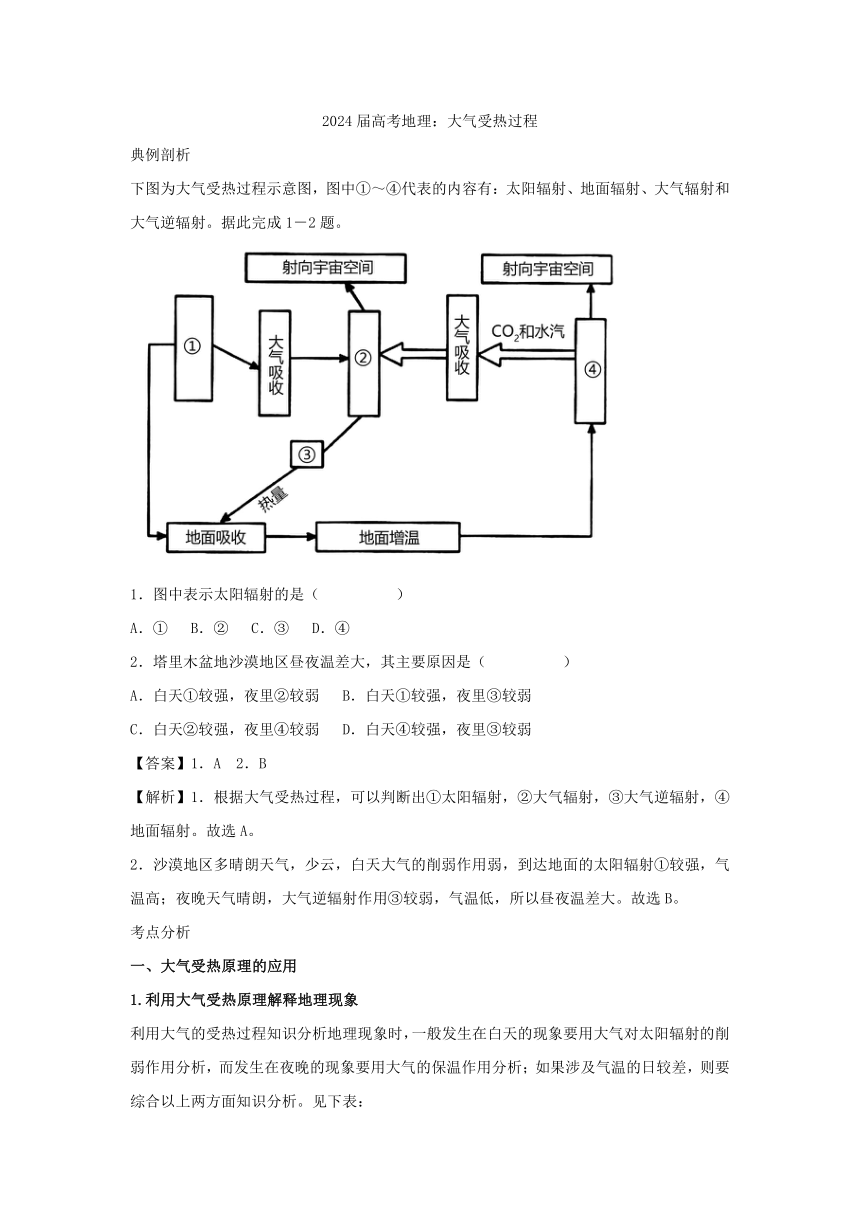

下图为大气受热过程示意图,图中①~④代表的内容有:太阳辐射、地面辐射、大气辐射和大气逆辐射。据此完成1-2题。

1.图中表示太阳辐射的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.塔里木盆地沙漠地区昼夜温差大,其主要原因是( )

A.白天①较强,夜里②较弱 B.白天①较强,夜里③较弱

C.白天②较强,夜里④较弱 D.白天④较强,夜里③较弱

【答案】1.A 2.B

【解析】1.根据大气受热过程,可以判断出①太阳辐射,②大气辐射,③大气逆辐射,④地面辐射。故选A。

2.沙漠地区多晴朗天气,少云,白天大气的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射①较强,气温高;夜晚天气晴朗,大气逆辐射作用③较弱,气温低,所以昼夜温差大。故选B。

考点分析

一、大气受热原理的应用

1.利用大气受热原理解释地理现象

利用大气的受热过程知识分析地理现象时,一般发生在白天的现象要用大气对太阳辐射的削弱作用分析,而发生在夜晚的现象要用大气的保温作用分析;如果涉及气温的日较差,则要综合以上两方面知识分析。见下表:

现象 原理 原因

晴朗的天空呈蔚蓝色 散射作用 太阳光中波长短的蓝、紫色光易被大气散射

日出前、日落后天空仍然明亮 大气的散射作用改变了太阳辐射的方向

旭日和夕阳、朝霞和晚霞呈橘红色,如诗句“朝辞白帝彩云间” 日出、日落前后,太阳高度小,太阳辐射通过的大气路径长,大气对太阳辐射的散射作用强,可见光中波长较短的蓝色光等大都被散射,其余的光线中波长较长的红色光、橙色光较多。因此,旭日和夕阳呈橘红色,投射到云朵及江面上也使其呈现橘红色

交通信号灯“红灯停”的科学依据 红色光波长较长,难被散射,穿透力强,以红灯作为停止的信号更为醒目

白天多云时气温比晴天时低 反射作用 多云时云层削弱作用强,到达地面的太阳辐射少

夜晚多云时气温比晴天时高 大气逆辐射 夜晚多云时大气逆辐射强,地表散失热量少

晚秋或寒冬,霜冻和雾出现在晴朗的夜晚,“十雾九晴” 射晴朗的夜晚,大气逆辐射弱,近地面气温低,易出现霜冻及雾等天气现象

青藏高原光照强但气温低 两大作用 青藏高原海拔高,气温低。高原上空气稀薄,大气削弱作用弱,保温作用也弱

新疆“早穿皮袄午穿纱” 气保温作用新疆地处内陆,气候干旱,晴天多、云量少。白天大气的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多,气温高,出现“午穿纱”的现象;晚上大气的保温作用弱,地面损失热量多,近地面气温低,故有“早穿皮袄”的现象

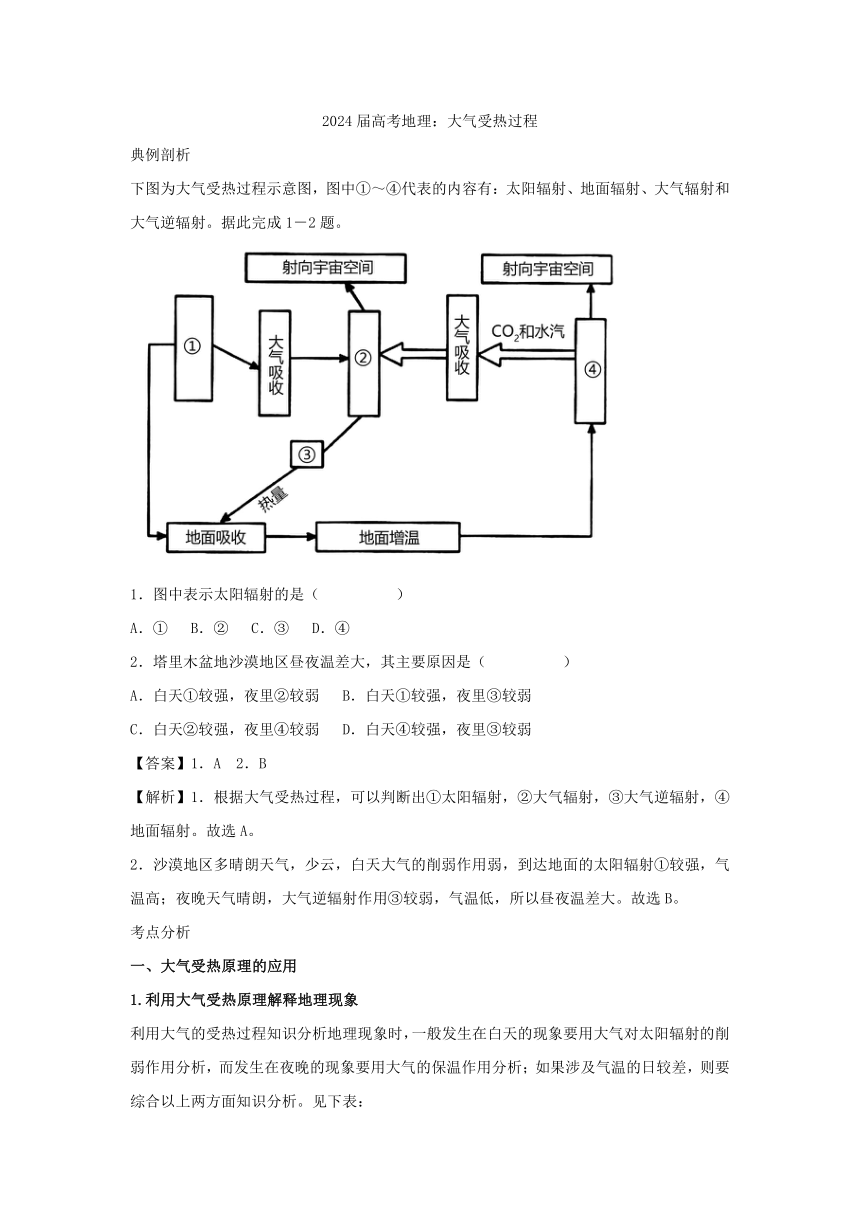

2.利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡

(1)高海拔地区:(如青藏高原地区)

(2)内陆地区:(如我国西北地区)

(3)湿润盆地:(如四川盆地)

二、大气保温作用原理的应用

1.解释大量排放温室气体对全球变暖的影响

2.大气保温作用应用于农业生产实践,提高生产效益

(1)人造烟雾、浇水防冻。秋冬季节,我国北方常用人造烟雾来增强大气逆辐射,使地里的农作物免遭冻害。浇水可增加空气湿度,增强大气逆辐射;水汽凝结释放热量;水的比热容大,浇水可减小地表温度的下降速度和变化幅度,减轻冻害。

(2)在果园、瓜园中铺沙或鹅卵石,可减少土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于瓜果的糖分积累,提高瓜果品质。

考法训练

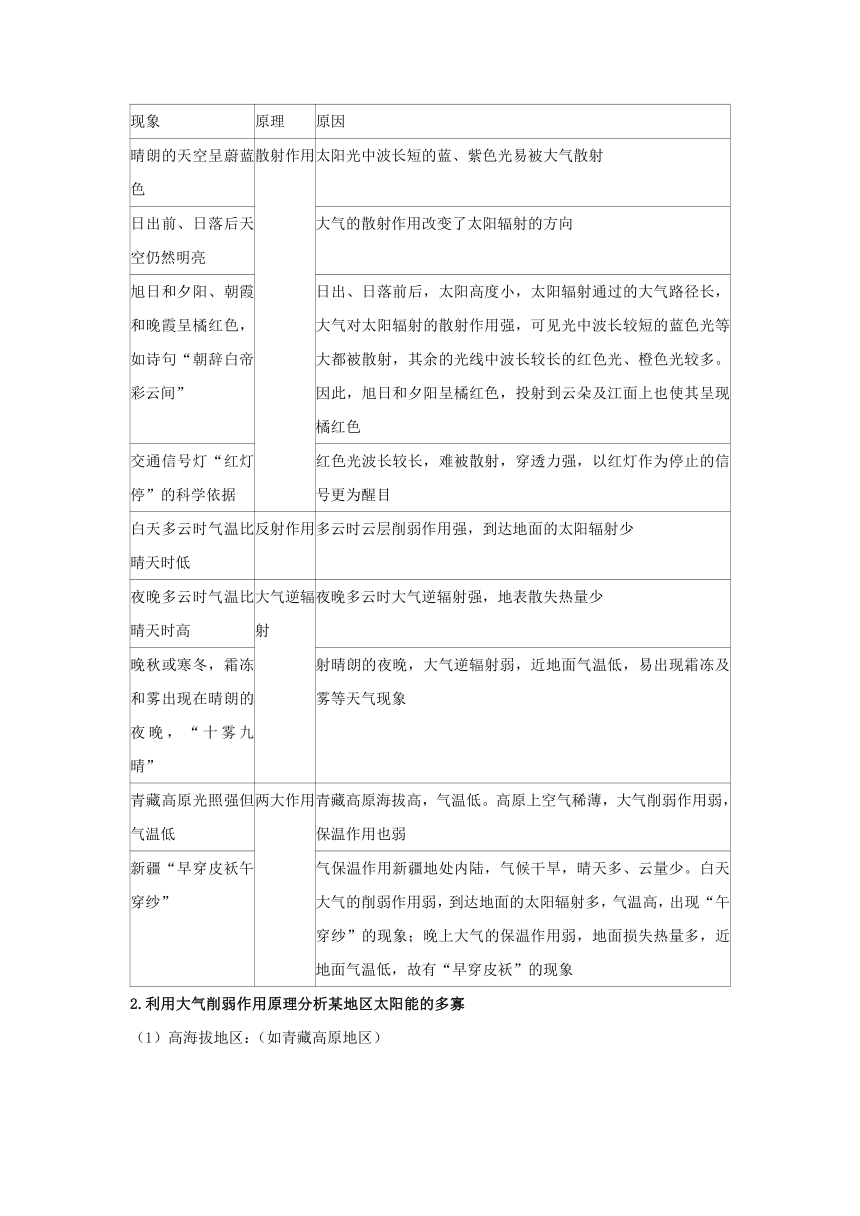

2021年11月26日我国某城市的天气状况为:最低和最高气温分别为4℃和21℃,天气晴朗。下图为“大气受热过程示意图”。据此完成1-2题。

1.形成当日该城市气温特点的原因是( )

A.①减弱,④增强 B.②减弱,③减弱 C.①增强,③减弱 D.④增强,③增强

2.当夜该城市出现的天气现象与下列古诗词描写景象相近的是( )

A.乌云接日低,有雨在夜里 B.寒露惊秋晚,朝看菊渐黄

C.穷冬不见雪,正月已闻雷 D.满地梨花白,风吹碎月明

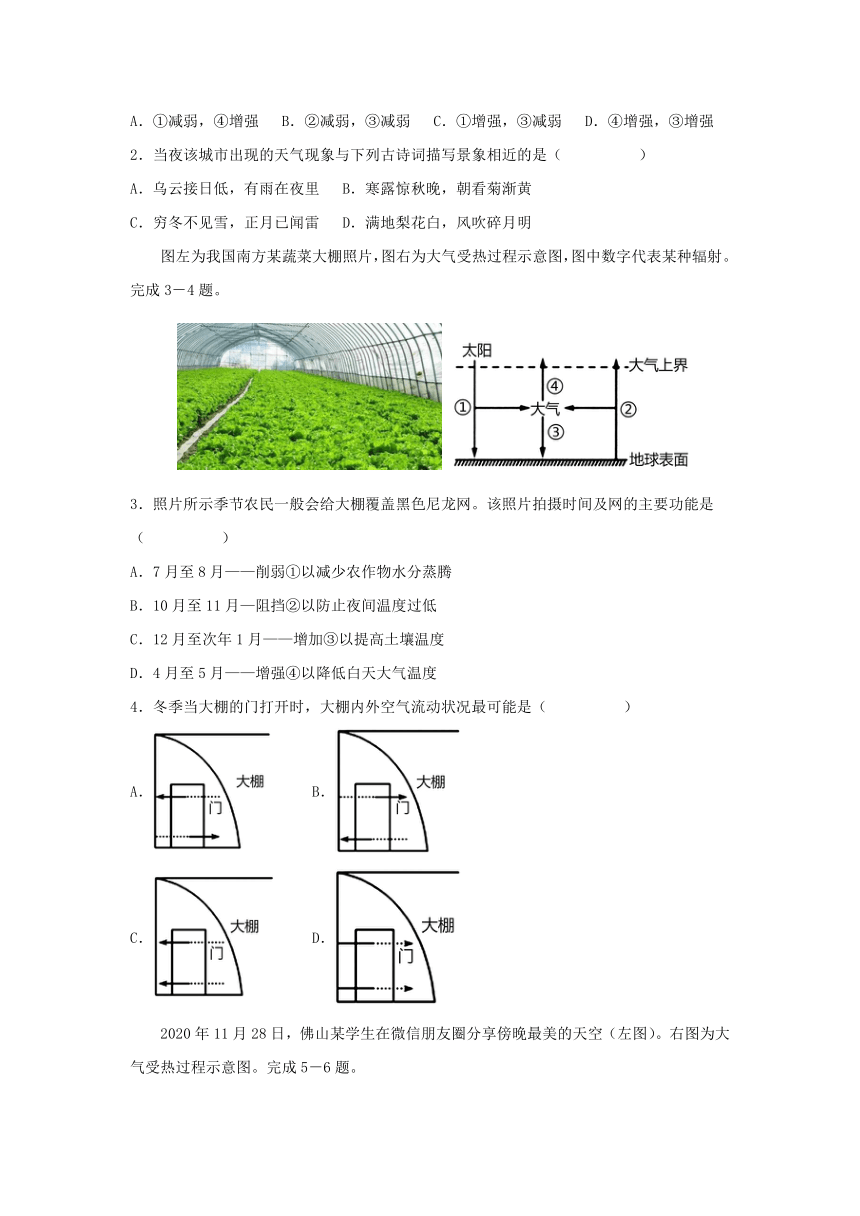

图左为我国南方某蔬菜大棚照片,图右为大气受热过程示意图,图中数字代表某种辐射。完成3-4题。

3.照片所示季节农民一般会给大棚覆盖黑色尼龙网。该照片拍摄时间及网的主要功能是( )

A.7月至8月——削弱①以减少农作物水分蒸腾

B.10月至11月—阻挡②以防止夜间温度过低

C.12月至次年1月——增加③以提高土壤温度

D.4月至5月——增强④以降低白天大气温度

4.冬季当大棚的门打开时,大棚内外空气流动状况最可能是( )

A. B.

C. D.

2020年11月28日,佛山某学生在微信朋友圈分享傍晚最美的天空(左图)。右图为大气受热过程示意图。完成5-6题。

5.该学生拍摄的“最美天空”,这种现象出现在( )

A.对流层 B.平流层 C.高层大气 D.臭氧层

6.“最美天空”的形成与右图中相关的环节是( )

A.①大气吸收 B.②大气反射 C.③大气散射 D.④大气逆辐射

为适应自然环境,西北旱作区在农业生产中采用了地膜全覆盖技术(如图所示),该技术有三大优势:一是保持土壤水分,二是改善土壤温度,三是生态效益好。结合资料,完成7-9题。

7.该技术可以保持土壤水分的主要原因是( )

A.减少膜外水下渗 B.抑制士壤水蒸发 C.增加地表径流 D.增加大气降水

8.地膜覆盖可延缓夜间地表热量损失,其保温效果类似( )

A.增强太阳辐射 B.增强地面辐射 C.增强大气反射 D.增强大气逆辐射

9.关于使用地膜的生态效益,下列叙述正确的是( )

A.抑制杂草生长,减少除草剂使用 B.增加士壤有机质,减少化肥使用

C.提高种植效率,增加农民收入 D.减少土壤含水量,防治水士流失

读“某学校地理兴趣小组模拟实验示意图”,完成10-11题。

10.白天沙石的温度最有可能是( )

A.23℃ B.20℃ C.8℃ D.17℃

11.该模拟实验可以用于说明( )

A.城市热岛效应 B.海陆间水循环

C.海陆热力性质差异 D.暖流增温增湿

近年来我国农村玻璃温室(或塑料大棚)的大规模推广,杜绝了秋冬季节依靠人造烟幕使农作物免遭低温冻害的做法。完成12-13题。

12.霜冻多出现在秋冬季节晴朗的夜晚,是因为大气( )

A.反射太阳辐射强 B.吸收太阳辐射少

C.逆辐射能力弱 D.散射太阳辐射强

13.关于两种避冻害的方法,说法正确的是( )

A.烟幕减弱了地面辐射 B.烟幕减弱了大气逆辐射

C.温室增强了太阳辐射 D.红外线辐射难以穿透温室屋顶

2018年2月26日,我国华北地区遭遇大范围雾霾。结合大气受热过程示意图,完成14-15题。

14.出现雾霾时,会导致( )

A.①增强 B.②减弱 C.③增强 D.④增强

15.出现严重雾霾天气的气象条件是( )

A.交通污染加重 B.空气对流很强 C.空气流动微弱 D.大风降温

读大气热量交换过程图,完成16-17题。

16.图中的序号代表大气逆辐射的是( )

A.① B.② C.③ D.④

17.青藏高原与长江中下游地区相比较气温低的主要原因是( )

A.③变小 B.②变小 C.①变大 D.④变小

下图为某蔬菜大棚的照片,温室大棚是目前进行蔬菜反季节种植的主要技术手段。读图,完成18-20题。

18.大棚中二氧化碳增加,可提高蔬菜生长速度,原因是( )

A.能防止病虫害发生 B.可以提高夜间温度

C.可以提高土壤肥力 D.可以提高空气湿度

19.夏季在蔬菜大棚上覆盖黑色尼龙网的目的是( )

A.增强大气辐射 B.削弱太阳辐射

C.增强地面辐射 D.削弱大气逆辐射

20.大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜,原因是大棚中( )

A.光照过强 B.热量不足 C.温差较小 D.土壤贫瘠

21.阅读图文资料,完成下列问题。

材料 2019年4月26日,米拉山隧道正式通车试运营。隧道全长5727米,穿越了25条断层破碎带,是世界上海拔最高的公路特长隧道。隧道为双向四车道一级公路,设计时速80公里。通车后翻越米拉山的18公里路程缩短至5.7公里,拉萨至林芝的行车时间将由8小时缩短为4小时。下图分别为“G318部分路段示意图”和“拉萨——林芝段地形剖面图”。

(1)说出隧道工程建设人员可能遇到的困难。

(2)西藏白治区有太阳辐射强的特征,运用大气受热过程原理解释其成因。

(3)简述米拉山隧道通车对西藏白治区的积极影响。

1.C 2.B3.A 4.A5.A 6.C7.B 8.D 9.A10.A 11.C 12.C 13.D14.D 15.C16.C 17.A18.B 19.B 20.C

21.(1)缺氧;气压低;寒冷;紫外线辐射强;昼夜温差大;地质灾害多等。

(2)高原上海拔高,空气稀薄;晴天多,大气中的水汽、固体杂质含量较少,大气透明度高,对太阳辐射的削弱作用弱,到达地表的太阳辐射量多。

(3)优化路网结构;改善交通运输条件;缩短通行时间;提高出行的安全性;带动沿线经济发展;拉动旅游业发展等。(从交通、经济、社会三方面入手即可)。

典例剖析

下图为大气受热过程示意图,图中①~④代表的内容有:太阳辐射、地面辐射、大气辐射和大气逆辐射。据此完成1-2题。

1.图中表示太阳辐射的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.塔里木盆地沙漠地区昼夜温差大,其主要原因是( )

A.白天①较强,夜里②较弱 B.白天①较强,夜里③较弱

C.白天②较强,夜里④较弱 D.白天④较强,夜里③较弱

【答案】1.A 2.B

【解析】1.根据大气受热过程,可以判断出①太阳辐射,②大气辐射,③大气逆辐射,④地面辐射。故选A。

2.沙漠地区多晴朗天气,少云,白天大气的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射①较强,气温高;夜晚天气晴朗,大气逆辐射作用③较弱,气温低,所以昼夜温差大。故选B。

考点分析

一、大气受热原理的应用

1.利用大气受热原理解释地理现象

利用大气的受热过程知识分析地理现象时,一般发生在白天的现象要用大气对太阳辐射的削弱作用分析,而发生在夜晚的现象要用大气的保温作用分析;如果涉及气温的日较差,则要综合以上两方面知识分析。见下表:

现象 原理 原因

晴朗的天空呈蔚蓝色 散射作用 太阳光中波长短的蓝、紫色光易被大气散射

日出前、日落后天空仍然明亮 大气的散射作用改变了太阳辐射的方向

旭日和夕阳、朝霞和晚霞呈橘红色,如诗句“朝辞白帝彩云间” 日出、日落前后,太阳高度小,太阳辐射通过的大气路径长,大气对太阳辐射的散射作用强,可见光中波长较短的蓝色光等大都被散射,其余的光线中波长较长的红色光、橙色光较多。因此,旭日和夕阳呈橘红色,投射到云朵及江面上也使其呈现橘红色

交通信号灯“红灯停”的科学依据 红色光波长较长,难被散射,穿透力强,以红灯作为停止的信号更为醒目

白天多云时气温比晴天时低 反射作用 多云时云层削弱作用强,到达地面的太阳辐射少

夜晚多云时气温比晴天时高 大气逆辐射 夜晚多云时大气逆辐射强,地表散失热量少

晚秋或寒冬,霜冻和雾出现在晴朗的夜晚,“十雾九晴” 射晴朗的夜晚,大气逆辐射弱,近地面气温低,易出现霜冻及雾等天气现象

青藏高原光照强但气温低 两大作用 青藏高原海拔高,气温低。高原上空气稀薄,大气削弱作用弱,保温作用也弱

新疆“早穿皮袄午穿纱” 气保温作用新疆地处内陆,气候干旱,晴天多、云量少。白天大气的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多,气温高,出现“午穿纱”的现象;晚上大气的保温作用弱,地面损失热量多,近地面气温低,故有“早穿皮袄”的现象

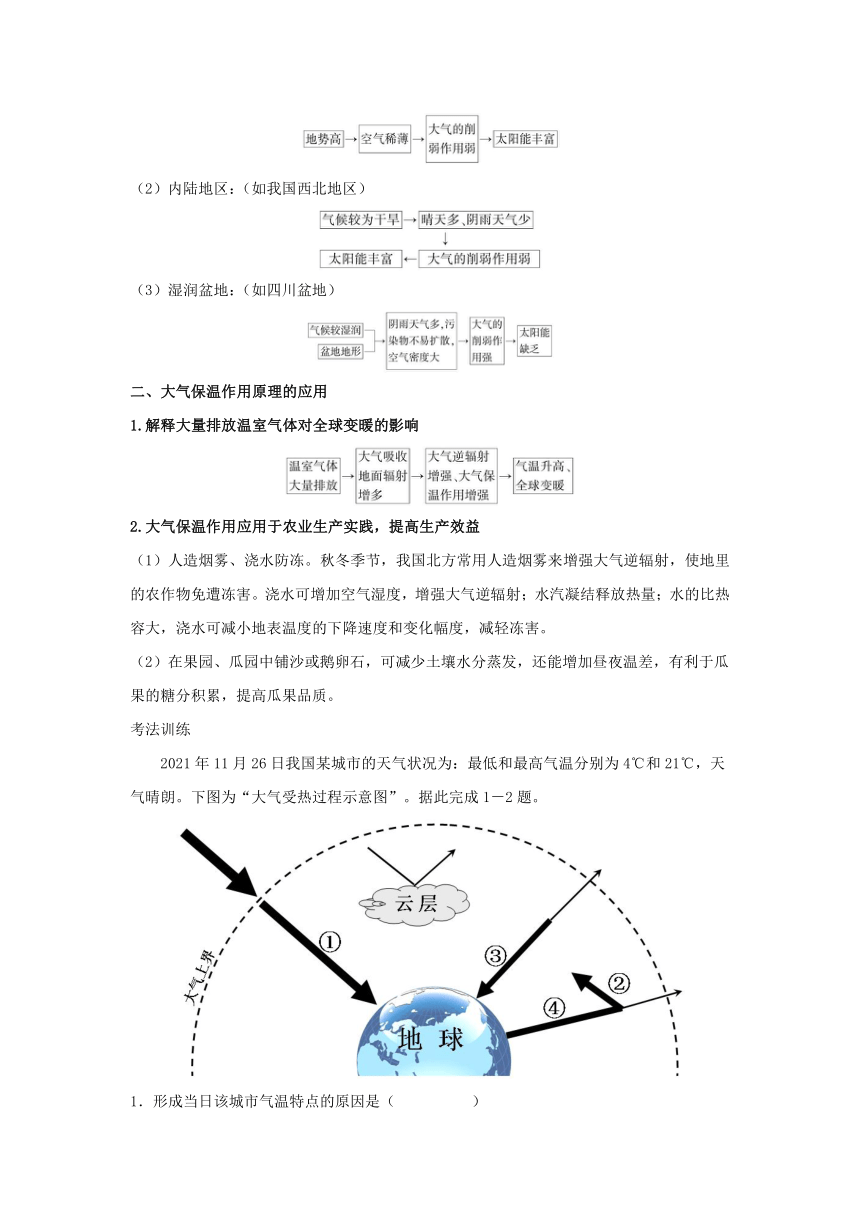

2.利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡

(1)高海拔地区:(如青藏高原地区)

(2)内陆地区:(如我国西北地区)

(3)湿润盆地:(如四川盆地)

二、大气保温作用原理的应用

1.解释大量排放温室气体对全球变暖的影响

2.大气保温作用应用于农业生产实践,提高生产效益

(1)人造烟雾、浇水防冻。秋冬季节,我国北方常用人造烟雾来增强大气逆辐射,使地里的农作物免遭冻害。浇水可增加空气湿度,增强大气逆辐射;水汽凝结释放热量;水的比热容大,浇水可减小地表温度的下降速度和变化幅度,减轻冻害。

(2)在果园、瓜园中铺沙或鹅卵石,可减少土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于瓜果的糖分积累,提高瓜果品质。

考法训练

2021年11月26日我国某城市的天气状况为:最低和最高气温分别为4℃和21℃,天气晴朗。下图为“大气受热过程示意图”。据此完成1-2题。

1.形成当日该城市气温特点的原因是( )

A.①减弱,④增强 B.②减弱,③减弱 C.①增强,③减弱 D.④增强,③增强

2.当夜该城市出现的天气现象与下列古诗词描写景象相近的是( )

A.乌云接日低,有雨在夜里 B.寒露惊秋晚,朝看菊渐黄

C.穷冬不见雪,正月已闻雷 D.满地梨花白,风吹碎月明

图左为我国南方某蔬菜大棚照片,图右为大气受热过程示意图,图中数字代表某种辐射。完成3-4题。

3.照片所示季节农民一般会给大棚覆盖黑色尼龙网。该照片拍摄时间及网的主要功能是( )

A.7月至8月——削弱①以减少农作物水分蒸腾

B.10月至11月—阻挡②以防止夜间温度过低

C.12月至次年1月——增加③以提高土壤温度

D.4月至5月——增强④以降低白天大气温度

4.冬季当大棚的门打开时,大棚内外空气流动状况最可能是( )

A. B.

C. D.

2020年11月28日,佛山某学生在微信朋友圈分享傍晚最美的天空(左图)。右图为大气受热过程示意图。完成5-6题。

5.该学生拍摄的“最美天空”,这种现象出现在( )

A.对流层 B.平流层 C.高层大气 D.臭氧层

6.“最美天空”的形成与右图中相关的环节是( )

A.①大气吸收 B.②大气反射 C.③大气散射 D.④大气逆辐射

为适应自然环境,西北旱作区在农业生产中采用了地膜全覆盖技术(如图所示),该技术有三大优势:一是保持土壤水分,二是改善土壤温度,三是生态效益好。结合资料,完成7-9题。

7.该技术可以保持土壤水分的主要原因是( )

A.减少膜外水下渗 B.抑制士壤水蒸发 C.增加地表径流 D.增加大气降水

8.地膜覆盖可延缓夜间地表热量损失,其保温效果类似( )

A.增强太阳辐射 B.增强地面辐射 C.增强大气反射 D.增强大气逆辐射

9.关于使用地膜的生态效益,下列叙述正确的是( )

A.抑制杂草生长,减少除草剂使用 B.增加士壤有机质,减少化肥使用

C.提高种植效率,增加农民收入 D.减少土壤含水量,防治水士流失

读“某学校地理兴趣小组模拟实验示意图”,完成10-11题。

10.白天沙石的温度最有可能是( )

A.23℃ B.20℃ C.8℃ D.17℃

11.该模拟实验可以用于说明( )

A.城市热岛效应 B.海陆间水循环

C.海陆热力性质差异 D.暖流增温增湿

近年来我国农村玻璃温室(或塑料大棚)的大规模推广,杜绝了秋冬季节依靠人造烟幕使农作物免遭低温冻害的做法。完成12-13题。

12.霜冻多出现在秋冬季节晴朗的夜晚,是因为大气( )

A.反射太阳辐射强 B.吸收太阳辐射少

C.逆辐射能力弱 D.散射太阳辐射强

13.关于两种避冻害的方法,说法正确的是( )

A.烟幕减弱了地面辐射 B.烟幕减弱了大气逆辐射

C.温室增强了太阳辐射 D.红外线辐射难以穿透温室屋顶

2018年2月26日,我国华北地区遭遇大范围雾霾。结合大气受热过程示意图,完成14-15题。

14.出现雾霾时,会导致( )

A.①增强 B.②减弱 C.③增强 D.④增强

15.出现严重雾霾天气的气象条件是( )

A.交通污染加重 B.空气对流很强 C.空气流动微弱 D.大风降温

读大气热量交换过程图,完成16-17题。

16.图中的序号代表大气逆辐射的是( )

A.① B.② C.③ D.④

17.青藏高原与长江中下游地区相比较气温低的主要原因是( )

A.③变小 B.②变小 C.①变大 D.④变小

下图为某蔬菜大棚的照片,温室大棚是目前进行蔬菜反季节种植的主要技术手段。读图,完成18-20题。

18.大棚中二氧化碳增加,可提高蔬菜生长速度,原因是( )

A.能防止病虫害发生 B.可以提高夜间温度

C.可以提高土壤肥力 D.可以提高空气湿度

19.夏季在蔬菜大棚上覆盖黑色尼龙网的目的是( )

A.增强大气辐射 B.削弱太阳辐射

C.增强地面辐射 D.削弱大气逆辐射

20.大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜,原因是大棚中( )

A.光照过强 B.热量不足 C.温差较小 D.土壤贫瘠

21.阅读图文资料,完成下列问题。

材料 2019年4月26日,米拉山隧道正式通车试运营。隧道全长5727米,穿越了25条断层破碎带,是世界上海拔最高的公路特长隧道。隧道为双向四车道一级公路,设计时速80公里。通车后翻越米拉山的18公里路程缩短至5.7公里,拉萨至林芝的行车时间将由8小时缩短为4小时。下图分别为“G318部分路段示意图”和“拉萨——林芝段地形剖面图”。

(1)说出隧道工程建设人员可能遇到的困难。

(2)西藏白治区有太阳辐射强的特征,运用大气受热过程原理解释其成因。

(3)简述米拉山隧道通车对西藏白治区的积极影响。

1.C 2.B3.A 4.A5.A 6.C7.B 8.D 9.A10.A 11.C 12.C 13.D14.D 15.C16.C 17.A18.B 19.B 20.C

21.(1)缺氧;气压低;寒冷;紫外线辐射强;昼夜温差大;地质灾害多等。

(2)高原上海拔高,空气稀薄;晴天多,大气中的水汽、固体杂质含量较少,大气透明度高,对太阳辐射的削弱作用弱,到达地表的太阳辐射量多。

(3)优化路网结构;改善交通运输条件;缩短通行时间;提高出行的安全性;带动沿线经济发展;拉动旅游业发展等。(从交通、经济、社会三方面入手即可)。

同课章节目录