2024届高考地理知识学案与训练:人口容量(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届高考地理知识学案与训练:人口容量(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 575.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 22:24:43 | ||

图片预览

文档简介

2024届高考地理知识讲解与同步训练:人口容量

一、知识讲解

区域资源环境承载力

一、概念

是指在保证资源合理开发利用和保护良好生态环境的前提下,区域的资源环境条件所能承载的人口数量。

二、影响因素

1.自然资源状况

①某区域所能承载的人口数量是由当地的自然资源“短板”所决定的。

②资源丰富的区域能承载的人口较多。

③通常用某一种或几种资源的承载力作为估算某个区域资源环境承载力的依据。

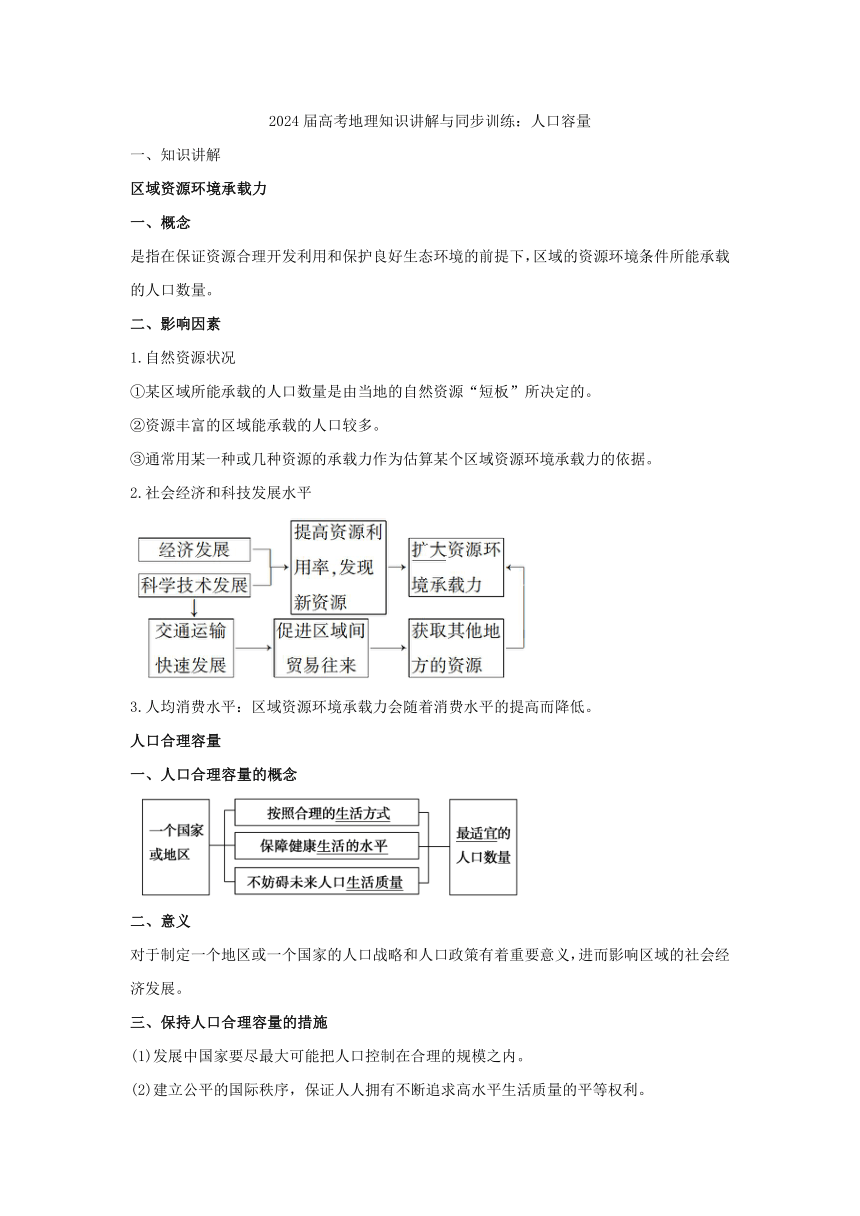

2.社会经济和科技发展水平

3.人均消费水平:区域资源环境承载力会随着消费水平的提高而降低。

人口合理容量

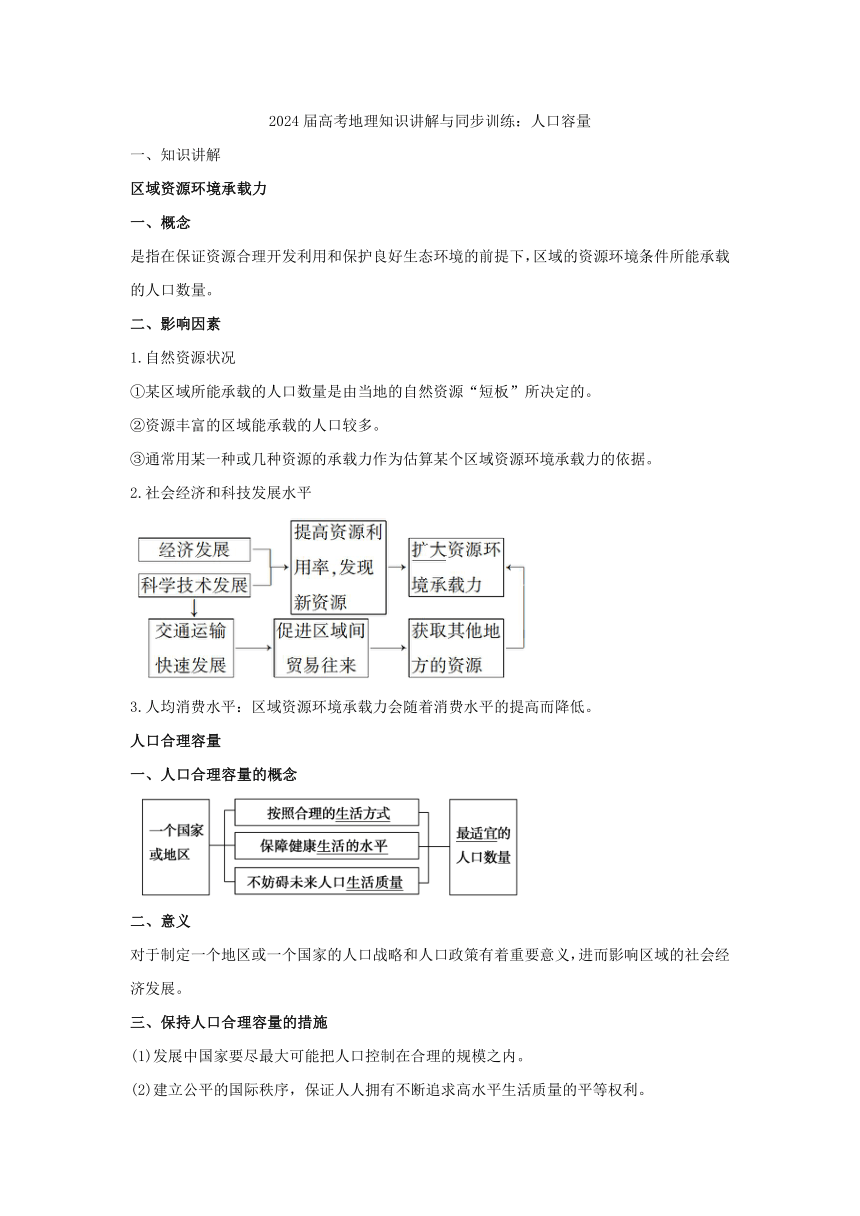

一、人口合理容量的概念

二、意义

对于制定一个地区或一个国家的人口战略和人口政策有着重要意义,进而影响区域的社会经济发展。

三、保持人口合理容量的措施

(1)发展中国家要尽最大可能把人口控制在合理的规模之内。

(2)建立公平的国际秩序,保证人人拥有不断追求高水平生活质量的平等权利。

(3)尊重人地协调发展的客观规律,因地制宜制定本区域可持续发展战略。

二、同步训练

《北京市城市总体规划(2017—2035年)》里指出,到2035年,北京市城镇建设用地规模控制在2760km 以内,常住人口控制在2300万人左右。这“2300万”是让北京人“活得舒服”的指标。据此完成1-2题。

1.北京市提出的“2300万”被称为“临界点”,“2300万”是指( )

A.最大人口容量 B.资源环境承载力 C.人口合理容量 D.土地资源承载力

2.制约北京市资源环境承载力大小的因素不包括( )

A.自然资源状况 B.国家人口政策 C.经济发展水平 D.人均消费水平

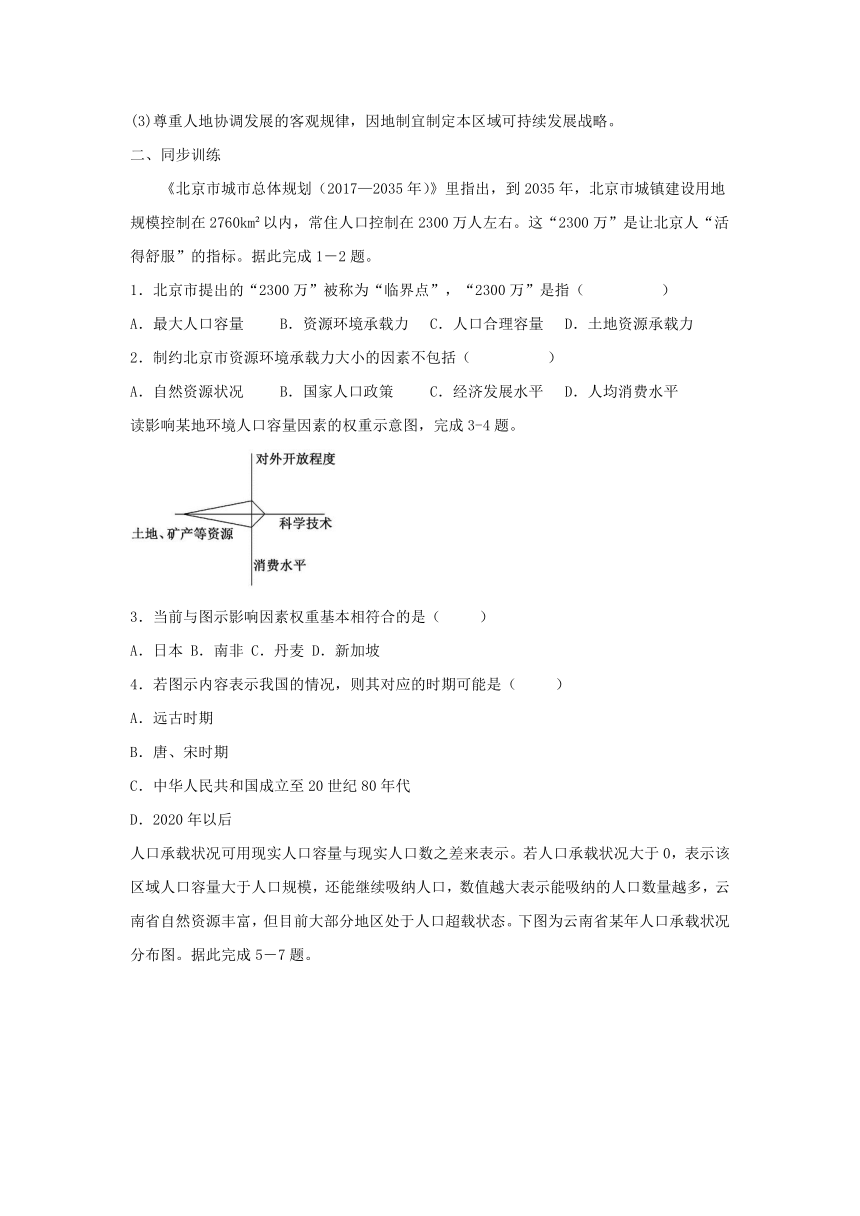

读影响某地环境人口容量因素的权重示意图,完成3-4题。

3.当前与图示影响因素权重基本相符合的是( )

A.日本 B.南非 C.丹麦 D.新加坡

4.若图示内容表示我国的情况,则其对应的时期可能是( )

A.远古时期

B.唐、宋时期

C.中华人民共和国成立至20世纪80年代

D.2020年以后

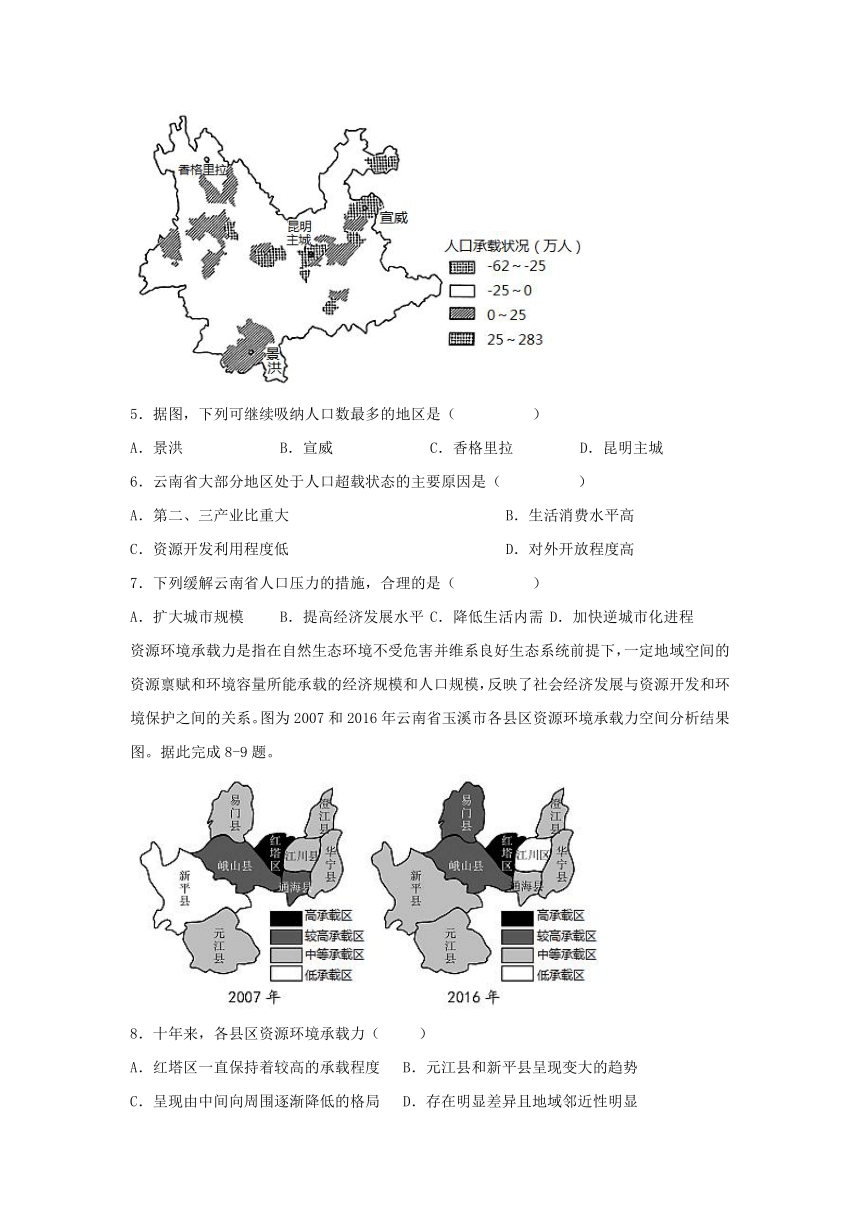

人口承载状况可用现实人口容量与现实人口数之差来表示。若人口承载状况大于0,表示该区域人口容量大于人口规模,还能继续吸纳人口,数值越大表示能吸纳的人口数量越多,云南省自然资源丰富,但目前大部分地区处于人口超载状态。下图为云南省某年人口承载状况分布图。据此完成5-7题。

5.据图,下列可继续吸纳人口数最多的地区是( )

A.景洪 B.宣威 C.香格里拉 D.昆明主城

6.云南省大部分地区处于人口超载状态的主要原因是( )

A.第二、三产业比重大 B.生活消费水平高

C.资源开发利用程度低 D.对外开放程度高

7.下列缓解云南省人口压力的措施,合理的是( )

A.扩大城市规模 B.提高经济发展水平 C.降低生活内需 D.加快逆城市化进程

资源环境承载力是指在自然生态环境不受危害并维系良好生态系统前提下,一定地域空间的资源禀赋和环境容量所能承载的经济规模和人口规模,反映了社会经济发展与资源开发和环境保护之间的关系。图为2007和2016年云南省玉溪市各县区资源环境承载力空间分析结果图。据此完成8-9题。

8.十年来,各县区资源环境承载力( )

A.红塔区一直保持着较高的承载程度 B.元江县和新平县呈现变大的趋势

C.呈现由中间向周围逐渐降低的格局 D.存在明显差异且地域邻近性明显

9.江川地区资源环境承载力降低的主要原因可能是( )

A.自然条件和自然资源优越 B.城乡规划,土地利用结构调整

C.撤县设区,人口素质提升 D.交通设施完善,人口密度增大

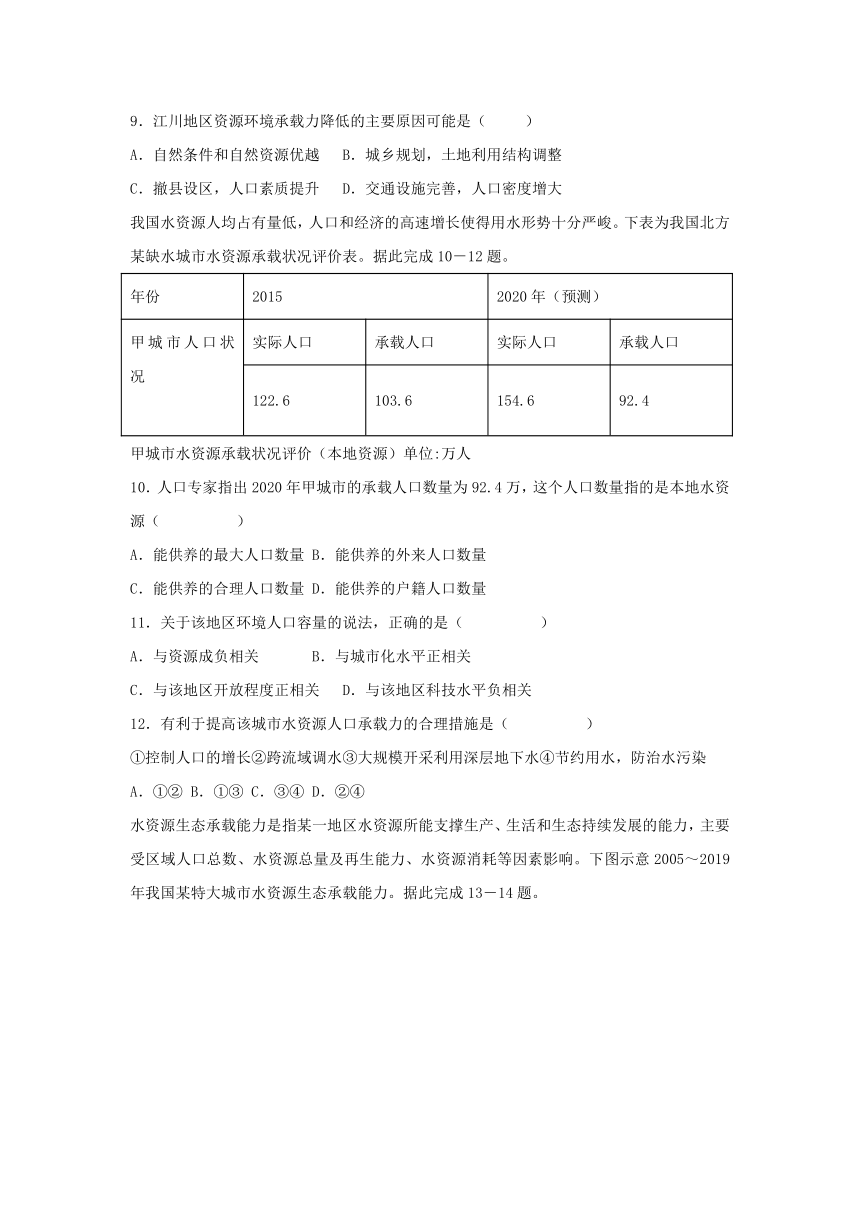

我国水资源人均占有量低,人口和经济的高速增长使得用水形势十分严峻。下表为我国北方某缺水城市水资源承载状况评价表。据此完成10-12题。

年份 2015 2020年(预测)

甲城市人口状况 实际人口 承载人口 实际人口 承载人口

122.6 103.6 154.6 92.4

甲城市水资源承载状况评价(本地资源)单位:万人

10.人口专家指出2020年甲城市的承载人口数量为92.4万,这个人口数量指的是本地水资源( )

A.能供养的最大人口数量 B.能供养的外来人口数量

C.能供养的合理人口数量 D.能供养的户籍人口数量

11.关于该地区环境人口容量的说法,正确的是( )

A.与资源成负相关 B.与城市化水平正相关

C.与该地区开放程度正相关 D.与该地区科技水平负相关

12.有利于提高该城市水资源人口承载力的合理措施是( )

①控制人口的增长②跨流域调水③大规模开采利用深层地下水④节约用水,防治水污染

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

水资源生态承载能力是指某一地区水资源所能支撑生产、生活和生态持续发展的能力,主要受区域人口总数、水资源总量及再生能力、水资源消耗等因素影响。下图示意2005~2019年我国某特大城市水资源生态承载能力。据此完成13-14题。

13.该城市水资源生态承载能力变化幅度较大,主要影响因素是( )

A.气温 B.降水 C.人口 D.产业

14.为了提高水资源生态承载能力,该城市中心城区应重点( )

A.减少路面硬化面积 B.优化农业生产结构

C.治理工业水体污染 D.加强雨水积蓄利用

下图为“山西省耕地资源与人口承载力示意图”。读图,完成15-16题。

15.导致2015~2025年山西省人口承载力变化的主要原因是( )

A.人口数量增加 B.科学技术进步 C.消费水平提高 D.人均粮食减少

16.提高山西人口承载力的可行性措施是( )

A.提高科技水平,发展地方经济 B.抑制对外开放,减缓增长速度

C.鼓励人口外迁,减少耕地面积 D.限制消费水平,降低生活内需

读长江中下游与青海、西藏地区土地生产潜力和最大人口密度表,完成17-18题。

年生物量/万吨 可承载人口/万 最大人口密度/(人/平方千米)

长江中下游 88600 22000 395

青海、西藏 10000 1000 4

17.青海、西藏环境承载力远远低于长江中下游地区的主要原因是( )

①地势高、气候寒冷 ②生态环境脆弱 ③自然资源丰富 ④土地生产潜力小

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②④

18.据分析研究,西藏的人口合理容量正在减小,原因可能是( )

①消费水平迅速上升 ②生产活动过程中破坏了生态环境

③青藏铁路的开通,方便了与外界之间的联系 ④自然灾害的增多

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

下图示意西藏地区不同发展模式下资源环境承载力对比。据此完成下列19-20题。

19.影响西藏地区环境承载力的首要因素最可能是( )

A.水资源 B.土地资源 C.经济结构 D.科技发展水平

20.着力发展旅游业后,西藏地区的人口合理容量可达到( )

A.33.34亿以上 B.4.05亿以上 C.接近24.98亿 D.0.25亿以下

二、综合题

21.读材料回答下列问题。

材料一 中国正在考虑制定首部移民法。移民法很有可能将潜在移民分成若干类别,如熟练工人、工作移民和投资移民等。

材料二 根据美国人口普查获悉,在2018年美国人口(2018年2月)总数为32716万。美国人口增加的最主要原因是新出生人口的自然增长,同时也有国际移民的因素,从2001年以来,每年大约有近88.4万外国人移民美国,每26秒就有一名新移民踏上美国领土。

材料三 美国人口及各类消费品占全球的比重。

(1)环境人口容量主要受资源、科技、 、 等因素影响。

(2)结合我国国情说明移民法将潜在移民分类的原因。

(3)美国资源丰富,国土辽阔,但媒体称“对支撑地球生命的自然体系来说,美国人口的快速增长显然不是什么好事”。试运用区域资源环境承载力的相关理论进行阐述。

22.阅读图文材料,完成下列要求。

材料1 宁夏回族自治区面积、人口统计表(据截止2019年12月)

地级市 银川市 石嘴山市 中卫市 固原市 吴忠市

面积(平方千米) 9025.4 5310 17441.6 10541.4 21400

人口(万人) 229.31 80.59 117.46 125.05 142.25

材料2 “西海固”是西吉、海原和固原首字的简称,地处宁夏南部山区,是革命老区、贫困山区和少数民族聚居区,是国家确定的14个集中连片特困地区之一。该区域山大沟深,年均降水量仅300mm,蒸发量却在200mm以上。1972年西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一1982年宁夏开始实施生态移民工程,将居住在西海固生态环境日益恶化地区的居民,分期分批迁移到生态环境和生存环境相对良好的宁夏北部。2020年11月16日宁夏回族自治区政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,这标志着曾有“苦甲天下”之称的西海固地区全部“摘帽”,从此告别绝对贫困。

(1)说出宁夏人口空间分布特点。

(2)说明西海固地区资源环境承载力的特点并分析自然原因。

(3)说明西海固“生态移民”迁入地应具备的条件。

(4)从人口容量、生态环境角度,说明部分居民外迁对西海固地区脱贫的积极意义。

1.C2.B3.B 4.C5.D6.C7.B8.D 9.B10.A 11.C 12.D13.B 14.D15.C 16.A17.D 18.A19.B 20.D

21.(1)地区的对外开放程度 人口的生活和文化消费水平

(2)有利于我国合理引进人才,降低国内环境承载压力。

(3)区域资源环境承载力是一个国家或地区最多能容纳的人口数量;美国人均资源消耗量远高于全球平均水平,这种高消费的生活方式,随着人口的增加会给环境带来巨大的压力,也将使其区域资源环境承载力减少。

22.(1)人口分布不均衡;南部人口相对稀疏,北部人口相对稠密。

(2)资源环境承载力低。地形崎岖耕地不足;气候干旱,水资源短缺。

(3)水资源较丰富;土地资源较丰富;人口密度较小;就业机会较多(经济发展水平较高);风俗习惯相近。

(4)使人口容量趋于合理,生产生活条件得到改善减轻人类活动对生态环境的不利影响,使生态系统得以修复。

一、知识讲解

区域资源环境承载力

一、概念

是指在保证资源合理开发利用和保护良好生态环境的前提下,区域的资源环境条件所能承载的人口数量。

二、影响因素

1.自然资源状况

①某区域所能承载的人口数量是由当地的自然资源“短板”所决定的。

②资源丰富的区域能承载的人口较多。

③通常用某一种或几种资源的承载力作为估算某个区域资源环境承载力的依据。

2.社会经济和科技发展水平

3.人均消费水平:区域资源环境承载力会随着消费水平的提高而降低。

人口合理容量

一、人口合理容量的概念

二、意义

对于制定一个地区或一个国家的人口战略和人口政策有着重要意义,进而影响区域的社会经济发展。

三、保持人口合理容量的措施

(1)发展中国家要尽最大可能把人口控制在合理的规模之内。

(2)建立公平的国际秩序,保证人人拥有不断追求高水平生活质量的平等权利。

(3)尊重人地协调发展的客观规律,因地制宜制定本区域可持续发展战略。

二、同步训练

《北京市城市总体规划(2017—2035年)》里指出,到2035年,北京市城镇建设用地规模控制在2760km 以内,常住人口控制在2300万人左右。这“2300万”是让北京人“活得舒服”的指标。据此完成1-2题。

1.北京市提出的“2300万”被称为“临界点”,“2300万”是指( )

A.最大人口容量 B.资源环境承载力 C.人口合理容量 D.土地资源承载力

2.制约北京市资源环境承载力大小的因素不包括( )

A.自然资源状况 B.国家人口政策 C.经济发展水平 D.人均消费水平

读影响某地环境人口容量因素的权重示意图,完成3-4题。

3.当前与图示影响因素权重基本相符合的是( )

A.日本 B.南非 C.丹麦 D.新加坡

4.若图示内容表示我国的情况,则其对应的时期可能是( )

A.远古时期

B.唐、宋时期

C.中华人民共和国成立至20世纪80年代

D.2020年以后

人口承载状况可用现实人口容量与现实人口数之差来表示。若人口承载状况大于0,表示该区域人口容量大于人口规模,还能继续吸纳人口,数值越大表示能吸纳的人口数量越多,云南省自然资源丰富,但目前大部分地区处于人口超载状态。下图为云南省某年人口承载状况分布图。据此完成5-7题。

5.据图,下列可继续吸纳人口数最多的地区是( )

A.景洪 B.宣威 C.香格里拉 D.昆明主城

6.云南省大部分地区处于人口超载状态的主要原因是( )

A.第二、三产业比重大 B.生活消费水平高

C.资源开发利用程度低 D.对外开放程度高

7.下列缓解云南省人口压力的措施,合理的是( )

A.扩大城市规模 B.提高经济发展水平 C.降低生活内需 D.加快逆城市化进程

资源环境承载力是指在自然生态环境不受危害并维系良好生态系统前提下,一定地域空间的资源禀赋和环境容量所能承载的经济规模和人口规模,反映了社会经济发展与资源开发和环境保护之间的关系。图为2007和2016年云南省玉溪市各县区资源环境承载力空间分析结果图。据此完成8-9题。

8.十年来,各县区资源环境承载力( )

A.红塔区一直保持着较高的承载程度 B.元江县和新平县呈现变大的趋势

C.呈现由中间向周围逐渐降低的格局 D.存在明显差异且地域邻近性明显

9.江川地区资源环境承载力降低的主要原因可能是( )

A.自然条件和自然资源优越 B.城乡规划,土地利用结构调整

C.撤县设区,人口素质提升 D.交通设施完善,人口密度增大

我国水资源人均占有量低,人口和经济的高速增长使得用水形势十分严峻。下表为我国北方某缺水城市水资源承载状况评价表。据此完成10-12题。

年份 2015 2020年(预测)

甲城市人口状况 实际人口 承载人口 实际人口 承载人口

122.6 103.6 154.6 92.4

甲城市水资源承载状况评价(本地资源)单位:万人

10.人口专家指出2020年甲城市的承载人口数量为92.4万,这个人口数量指的是本地水资源( )

A.能供养的最大人口数量 B.能供养的外来人口数量

C.能供养的合理人口数量 D.能供养的户籍人口数量

11.关于该地区环境人口容量的说法,正确的是( )

A.与资源成负相关 B.与城市化水平正相关

C.与该地区开放程度正相关 D.与该地区科技水平负相关

12.有利于提高该城市水资源人口承载力的合理措施是( )

①控制人口的增长②跨流域调水③大规模开采利用深层地下水④节约用水,防治水污染

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

水资源生态承载能力是指某一地区水资源所能支撑生产、生活和生态持续发展的能力,主要受区域人口总数、水资源总量及再生能力、水资源消耗等因素影响。下图示意2005~2019年我国某特大城市水资源生态承载能力。据此完成13-14题。

13.该城市水资源生态承载能力变化幅度较大,主要影响因素是( )

A.气温 B.降水 C.人口 D.产业

14.为了提高水资源生态承载能力,该城市中心城区应重点( )

A.减少路面硬化面积 B.优化农业生产结构

C.治理工业水体污染 D.加强雨水积蓄利用

下图为“山西省耕地资源与人口承载力示意图”。读图,完成15-16题。

15.导致2015~2025年山西省人口承载力变化的主要原因是( )

A.人口数量增加 B.科学技术进步 C.消费水平提高 D.人均粮食减少

16.提高山西人口承载力的可行性措施是( )

A.提高科技水平,发展地方经济 B.抑制对外开放,减缓增长速度

C.鼓励人口外迁,减少耕地面积 D.限制消费水平,降低生活内需

读长江中下游与青海、西藏地区土地生产潜力和最大人口密度表,完成17-18题。

年生物量/万吨 可承载人口/万 最大人口密度/(人/平方千米)

长江中下游 88600 22000 395

青海、西藏 10000 1000 4

17.青海、西藏环境承载力远远低于长江中下游地区的主要原因是( )

①地势高、气候寒冷 ②生态环境脆弱 ③自然资源丰富 ④土地生产潜力小

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②④

18.据分析研究,西藏的人口合理容量正在减小,原因可能是( )

①消费水平迅速上升 ②生产活动过程中破坏了生态环境

③青藏铁路的开通,方便了与外界之间的联系 ④自然灾害的增多

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

下图示意西藏地区不同发展模式下资源环境承载力对比。据此完成下列19-20题。

19.影响西藏地区环境承载力的首要因素最可能是( )

A.水资源 B.土地资源 C.经济结构 D.科技发展水平

20.着力发展旅游业后,西藏地区的人口合理容量可达到( )

A.33.34亿以上 B.4.05亿以上 C.接近24.98亿 D.0.25亿以下

二、综合题

21.读材料回答下列问题。

材料一 中国正在考虑制定首部移民法。移民法很有可能将潜在移民分成若干类别,如熟练工人、工作移民和投资移民等。

材料二 根据美国人口普查获悉,在2018年美国人口(2018年2月)总数为32716万。美国人口增加的最主要原因是新出生人口的自然增长,同时也有国际移民的因素,从2001年以来,每年大约有近88.4万外国人移民美国,每26秒就有一名新移民踏上美国领土。

材料三 美国人口及各类消费品占全球的比重。

(1)环境人口容量主要受资源、科技、 、 等因素影响。

(2)结合我国国情说明移民法将潜在移民分类的原因。

(3)美国资源丰富,国土辽阔,但媒体称“对支撑地球生命的自然体系来说,美国人口的快速增长显然不是什么好事”。试运用区域资源环境承载力的相关理论进行阐述。

22.阅读图文材料,完成下列要求。

材料1 宁夏回族自治区面积、人口统计表(据截止2019年12月)

地级市 银川市 石嘴山市 中卫市 固原市 吴忠市

面积(平方千米) 9025.4 5310 17441.6 10541.4 21400

人口(万人) 229.31 80.59 117.46 125.05 142.25

材料2 “西海固”是西吉、海原和固原首字的简称,地处宁夏南部山区,是革命老区、贫困山区和少数民族聚居区,是国家确定的14个集中连片特困地区之一。该区域山大沟深,年均降水量仅300mm,蒸发量却在200mm以上。1972年西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一1982年宁夏开始实施生态移民工程,将居住在西海固生态环境日益恶化地区的居民,分期分批迁移到生态环境和生存环境相对良好的宁夏北部。2020年11月16日宁夏回族自治区政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,这标志着曾有“苦甲天下”之称的西海固地区全部“摘帽”,从此告别绝对贫困。

(1)说出宁夏人口空间分布特点。

(2)说明西海固地区资源环境承载力的特点并分析自然原因。

(3)说明西海固“生态移民”迁入地应具备的条件。

(4)从人口容量、生态环境角度,说明部分居民外迁对西海固地区脱贫的积极意义。

1.C2.B3.B 4.C5.D6.C7.B8.D 9.B10.A 11.C 12.D13.B 14.D15.C 16.A17.D 18.A19.B 20.D

21.(1)地区的对外开放程度 人口的生活和文化消费水平

(2)有利于我国合理引进人才,降低国内环境承载压力。

(3)区域资源环境承载力是一个国家或地区最多能容纳的人口数量;美国人均资源消耗量远高于全球平均水平,这种高消费的生活方式,随着人口的增加会给环境带来巨大的压力,也将使其区域资源环境承载力减少。

22.(1)人口分布不均衡;南部人口相对稀疏,北部人口相对稠密。

(2)资源环境承载力低。地形崎岖耕地不足;气候干旱,水资源短缺。

(3)水资源较丰富;土地资源较丰富;人口密度较小;就业机会较多(经济发展水平较高);风俗习惯相近。

(4)使人口容量趋于合理,生产生活条件得到改善减轻人类活动对生态环境的不利影响,使生态系统得以修复。

同课章节目录