2024届高考地理知识学案与训练:土壤(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届高考地理知识学案与训练:土壤(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-22 22:40:57 | ||

图片预览

文档简介

2024届高考地理知识讲解与同步训练:土壤

一、知识讲解

观察土壤

一、土壤概念

陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

二、物质组成

矿物质、有机质、水分和空气。

三、野外观察内容

1.土壤颜色:如黑土、红壤等是以颜色来命名的。

2.土壤质地:

按不同粒级的矿物质在土壤中所占的相比比例,可分为如下三种类型:

①砂土:通气透水性强,保肥性能弱,易耕作。

②壤土:蓄水、保肥性能强,是农业生产理想的土壤质地。

③黏土:通气、透水性差,保肥性能好,但质地黏重,不易耕作。

3.土壤的剖面构造

自然土壤 有机层→腐殖质层→淋溶层→淀积层→母质层→母岩层

耕作土壤 耕作层→犁底层→自然土层

土壤的形成因素

一、成土母质

(1)定义:岩石的风化产物,是土壤发育的物质基础。

(2)影响:决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地。

二、生物

(1)生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

(2)生物对土壤形成的作用:植物、动物、微生物的综合利用,加快岩石风化和土壤形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚 。

(3)生物循环:生物残体为土壤提供有机质。有机质在微生物作用下转化为腐殖质。植物可把分散在成土母质、水和大气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层。

三、气候

(1)影响:岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,因此,湿热地区的土壤形成速度比干冷地区快得多。

(2)不同气候对土壤的影响

Ⅰ.与干冷地区相比,湿热地区土壤化学风化作用和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。

Ⅱ.冷湿环境有利于土壤有机质积累,而干旱、高温地区土壤有机质积累少。

(3)意义:气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律 。

四、地貌

地貌对土壤发育的影响是多方面的。

(1)由于水热条件的不同,山顶与山麓、阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡的土壤发育不同。

(2)从山顶到低平洼地,由于成土母质的颗粒存在由粗到细的变化规律,依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

五、时间

在上述成土因素综合作用下,土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

六、人类活动

对土壤的影响极为深刻。自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤,如水稻土。

土壤的功能和养护

一、功能

1.联系了四大圈层,是联系有机界和无机界的关键环节。

2.为植物生长提供了扎根立足的条件,改变了地理环境。

3.具有重要的蓄水、保水功能。

4.是人类可以利用的珍贵自然资源。

二、利用与保护

1.对不能满足耕作需要的土壤进行改良或改造。例如亚马孙河流域利用生物碳改良土壤。

2.对优良的土壤要注重种养结合,以保持土壤持续提供高效肥力的能力。如休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥等。

二、同步训练

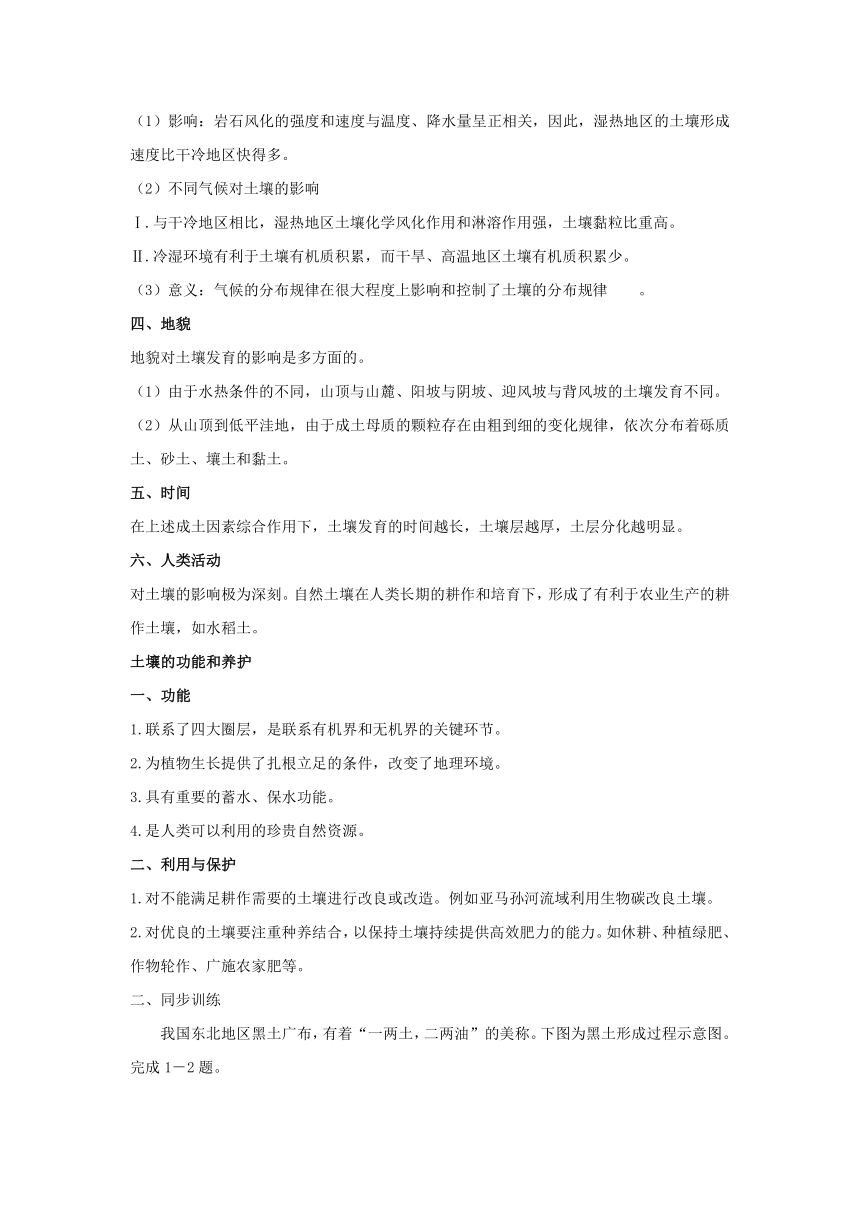

我国东北地区黑土广布,有着“一两土,二两油”的美称。下图为黑土形成过程示意图。完成1-2题。

1.导致我国东北地区黑土腐殖质层逐渐变厚的主要影响因素是( )

①成土母质②时间③生物④气候

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次。图中黏粒淀积层的主要作用是( )

①保持肥力②调节土温③增加透气④存蓄水分

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

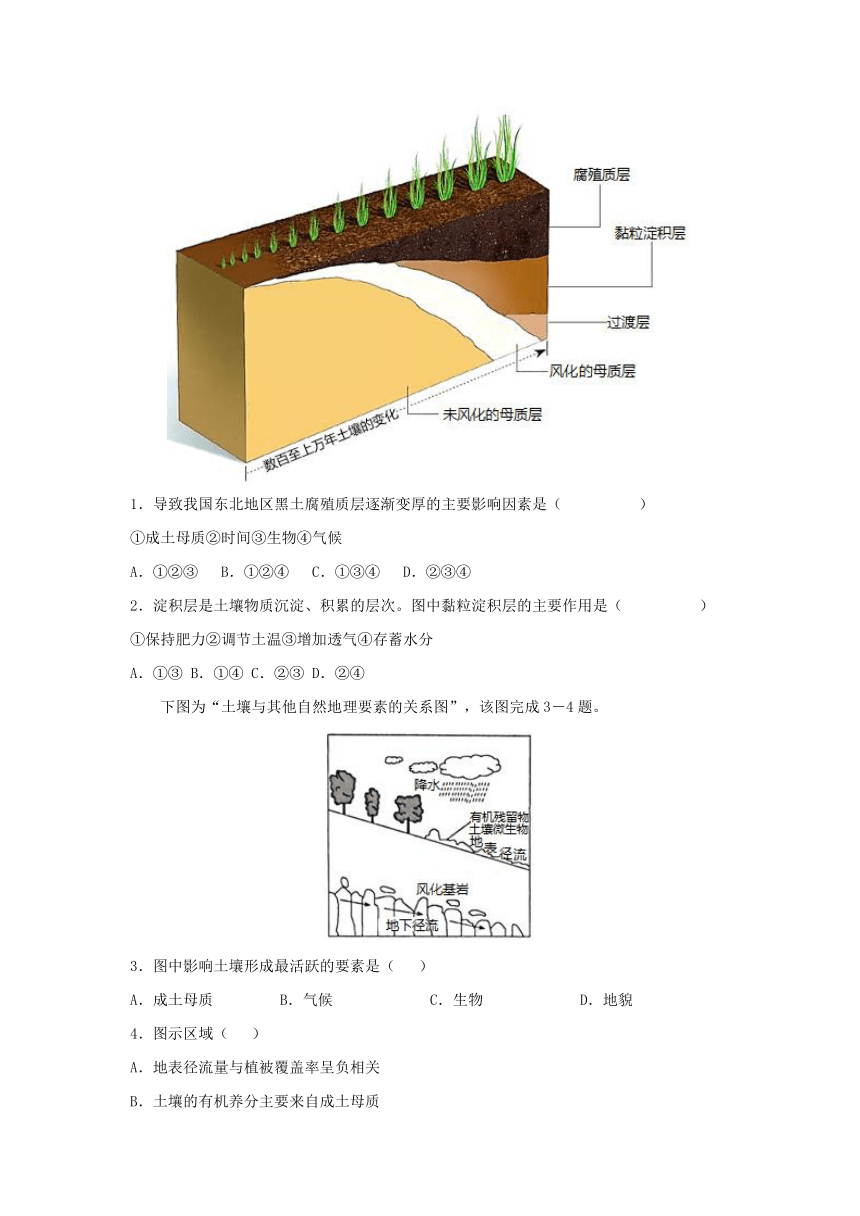

下图为“土壤与其他自然地理要素的关系图”,该图完成3-4题。

3.图中影响土壤形成最活跃的要素是( )

A.成土母质 B.气候 C.生物 D.地貌

4.图示区域( )

A.地表径流量与植被覆盖率呈负相关

B.土壤的有机养分主要来自成土母质

C.地下径流量受当地气温影响大

D.陡坡上的土壤厚度一般比较深厚

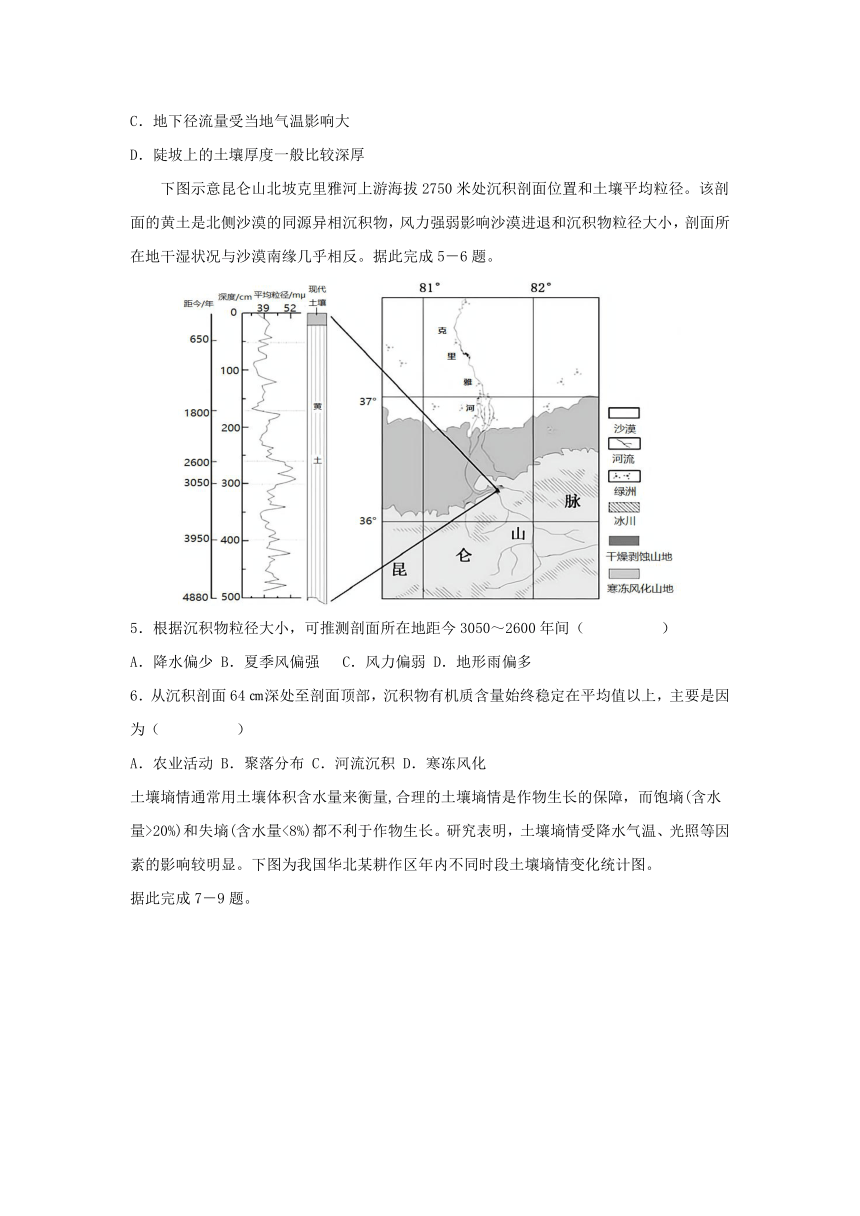

下图示意昆仑山北坡克里雅河上游海拔2750米处沉积剖面位置和土壤平均粒径。该剖面的黄土是北侧沙漠的同源异相沉积物,风力强弱影响沙漠进退和沉积物粒径大小,剖面所在地干湿状况与沙漠南缘几乎相反。据此完成5-6题。

5.根据沉积物粒径大小,可推测剖面所在地距今3050~2600年间( )

A.降水偏少 B.夏季风偏强 C.风力偏弱 D.地形雨偏多

6.从沉积剖面64㎝深处至剖面顶部,沉积物有机质含量始终稳定在平均值以上,主要是因为( )

A.农业活动 B.聚落分布 C.河流沉积 D.寒冻风化

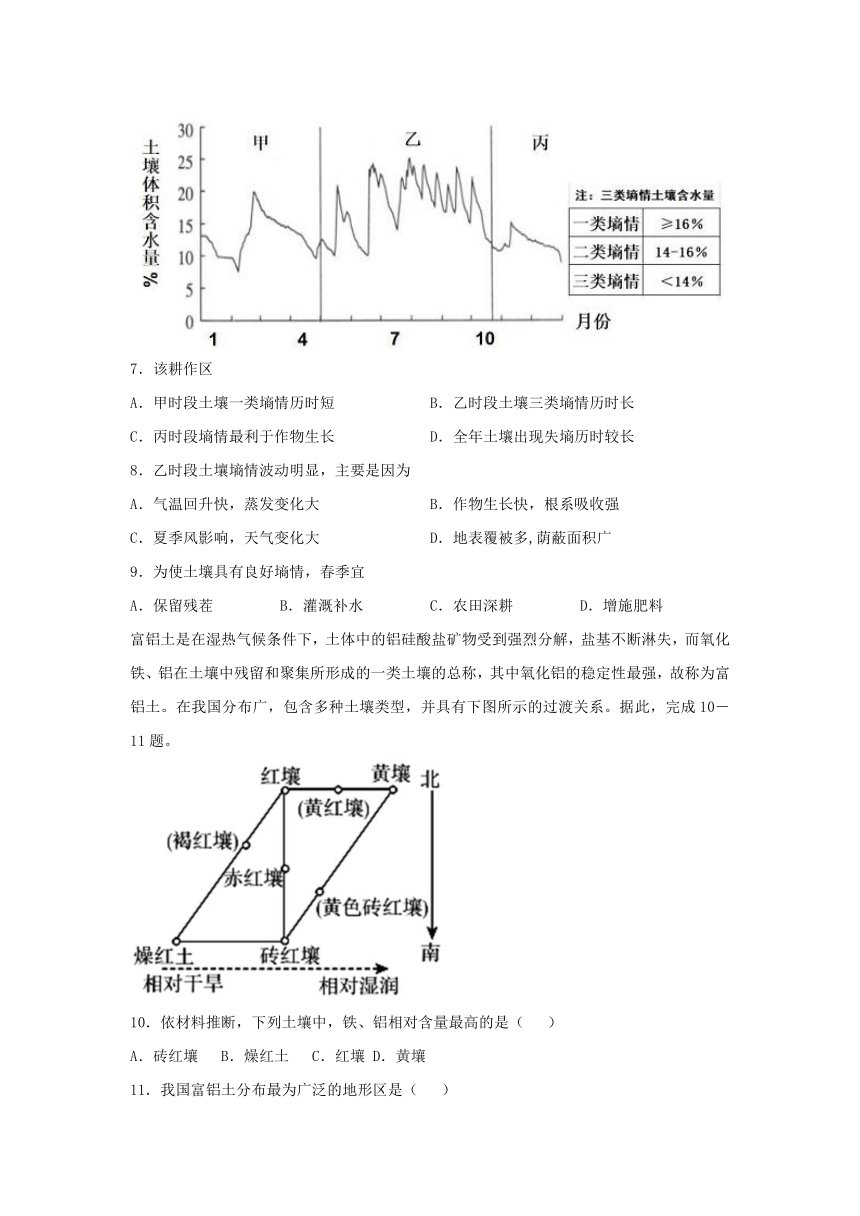

土壤墒情通常用土壤体积含水量来衡量,合理的土壤墒情是作物生长的保障,而饱墒(含水量>20%)和失墒(含水量<8%)都不利于作物生长。研究表明,土壤墒情受降水气温、光照等因素的影响较明显。下图为我国华北某耕作区年内不同时段土壤墒情变化统计图。

据此完成7-9题。

7.该耕作区

A.甲时段土壤一类墒情历时短 B.乙时段土壤三类墒情历时长

C.丙时段墒情最利于作物生长 D.全年土壤出现失墒历时较长

8.乙时段土壤墒情波动明显,主要是因为

A.气温回升快,蒸发变化大 B.作物生长快,根系吸收强

C.夏季风影响,天气变化大 D.地表覆被多,荫蔽面积广

9.为使土壤具有良好墒情,春季宜

A.保留残茬 B.灌溉补水 C.农田深耕 D.增施肥料

富铝土是在湿热气候条件下,土体中的铝硅酸盐矿物受到强烈分解,盐基不断淋失,而氧化铁、铝在土壤中残留和聚集所形成的一类土壤的总称,其中氧化铝的稳定性最强,故称为富铝土。在我国分布广,包含多种土壤类型,并具有下图所示的过渡关系。据此,完成10-11题。

10.依材料推断,下列土壤中,铁、铝相对含量最高的是( )

A.砖红壤 B.燥红土 C.红壤 D.黄壤

11.我国富铝土分布最为广泛的地形区是( )

A.华北平原 B.东南丘陵 C.云贵高原 D.塔里木盆地

土壤由水分、空气、矿物、有机质组成。下表中的土壤为我国东部地区的三种典型土壤:黑土、水稻土、红壤成分表。据此完成12-13题。

土壤 水分 空气 矿物 有机质

a 30% 20% 49% 1%

b 25% 30% 37% 8%

c 35% 15% 47% 3%

12.表中a、b、c代表的三种土壤正确的排序组合是( )

A.黑土、水稻土、红壤 B.红壤、黑土、水稻土

C.水稻土、黑土、红壤 D.红壤、水稻土、黑土

13.关于上述三种土壤的叙述,正确的是( )

A.黄土高原a土壤分布广泛

B.美国中部b土壤分布广泛

C.我国北方地区c土壤分布广泛

D.a、b、c土壤都是肥沃的土壤

土壤有机碳是土地利用过程中地表动植物残体在多种因素综合作用下与土壤颗粒结合的化合物,泥沙沉积和农业耕作是影响区内土壤有机碳含量空间变化的主要因素。下图示意豫东平原黄河泥沙影响区土壤有机碳含量的垂直分布(黄泛指黄河泛滥区,故道指黄河古河道,其他指除黄泛和故道以外的黄河泥沙影响区)。据此完成14-16题。

14.图中( )

A.黄泛区土壤最肥沃 B.其他区土壤有机碳垂直变幅最大

C.故道土壤颗粒最大 D.三个区土壤有机碳垂直变速相同

15.黄泛区土壤有机碳含量小的主要影响因素是( )

A.土壤颗粒 B.土层深度 C.农业耕作 D.泥沙沉积

16.提高黄泛区和故道区土壤有机碳含量的可行措施是( )

A.合理使用化肥 B.实施免耕技术 C.推广秸秆还田 D.改变耕作制度

读某地成土母质分布剖面示意图,完成17-18题。

17.在土壤形成过程中,成土母质决定了( )

A.岩石的风化产物洪积物 B.土壤矿物质的成分和养分状况

C.土壤的质地 D.腐殖质的含量

18.甲、乙、丙、丁中土壤发育程度最差的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。图一为不同气候(湿润、半干旱、干旱)作用下土壤剖面发育示意图。图二为不同植被(森林、草原、荒漠)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。据此完成19-20题。

19.图一中土壤剖面与气候的组合,正确的是( )

A.甲—湿润,乙—干旱,丙—半干旱

B.甲—半干旱,乙—湿润,丙—干旱

C.甲—半干旱,乙—干旱,丙—湿润

D.甲—湿润,乙—半干旱,丙—干旱

20.图二中土壤剖面与植被的组合,正确的是( )

A.①—森林,②—荒漠,③—草原

B.①—草原,②—森林,③—荒漠

C.①—荒漠,②—草原,③—森林

D.①—森林,②—草原,③—荒漠

二、综合题

21.阅读图文资料,完成下列要求。

黑土在我国东北地区广泛分布,多分布在地势平缓辽阔的漫岗。黑土土层深厚,结构良好,腐殖质含量较高。自20世纪50年代以来,随着对黑土地的大规模开垦以及农业生产中频繁翻耕,土壤结构发生变化,耕作层下方形成一层紧实的“犁底层”(下图),黑土肥力下降明显。有专家建议,采用“少耕深松”的耕作方式有利于保护黑土。

(1)说明东北地区黑土腐殖质含量较高的气候原因。

(2)分析东北黑土肥力下降的人为原因。

(3)分析“少耕深松”对保持黑土肥力的作用。

22.阅读图文资料,完成下列问题。

某校的地理学习小组在教师的指导下,去湖南山区开展了一次“土壤形成与地理环境关系”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重。他们在实地考察的基础上绘制出下面的土壤与其他自然要素关系图。请你与他们一起探究下列问题。

(1)土壤的形成是气候、地形、水文、生物乃至人类活动综合作用的结果。说明生物在土壤形成过程中的作用。

(2)同学们还测得该土壤的有机质含量少,试从气候的角度分析其原因。

1.D 2.B3.C 4.A5.D 6.A7.A 8.C 9.B10.A 11.B12.B 13.B14.B 15.D 16.C17.B18.D19.A 20.C

21.(1)雨热同期,植物生长量大;冬季冷湿(或温度低),有机质分解慢。

(2)坡地开垦(或者频繁翻耕)造成黑土流失;连续(或长期)耕种,肥力消耗多;长期使用化肥,导致土壤板结(或者土壤结构发生变化/理化性质发生变化);(犁底层导致)土壤通透性(或透气性或透水性)变差。

(3)减少土壤表层扰动(或表层紧实),减轻肥力流失(或水土流失);深层疏松(或消除犁底层),增强透气性(或透水性)。

22.(1)生物在生长过程中与土壤之间进行着物质的交换,是土壤中有机质的来源(生物循环使营养元素在土壤表层富集或者生物残体为土壤提供有机质),决定了土壤肥力的高低;生物的生长在一定程度上促进岩石的风化,是土壤形成过程中最活跃的因素。

(2)气温高,土壤有机质分解比较快,有机质积累少;降水量大,地表水丰富,土壤中的有机质会随水流失。

一、知识讲解

观察土壤

一、土壤概念

陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

二、物质组成

矿物质、有机质、水分和空气。

三、野外观察内容

1.土壤颜色:如黑土、红壤等是以颜色来命名的。

2.土壤质地:

按不同粒级的矿物质在土壤中所占的相比比例,可分为如下三种类型:

①砂土:通气透水性强,保肥性能弱,易耕作。

②壤土:蓄水、保肥性能强,是农业生产理想的土壤质地。

③黏土:通气、透水性差,保肥性能好,但质地黏重,不易耕作。

3.土壤的剖面构造

自然土壤 有机层→腐殖质层→淋溶层→淀积层→母质层→母岩层

耕作土壤 耕作层→犁底层→自然土层

土壤的形成因素

一、成土母质

(1)定义:岩石的风化产物,是土壤发育的物质基础。

(2)影响:决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地。

二、生物

(1)生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

(2)生物对土壤形成的作用:植物、动物、微生物的综合利用,加快岩石风化和土壤形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚 。

(3)生物循环:生物残体为土壤提供有机质。有机质在微生物作用下转化为腐殖质。植物可把分散在成土母质、水和大气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层。

三、气候

(1)影响:岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,因此,湿热地区的土壤形成速度比干冷地区快得多。

(2)不同气候对土壤的影响

Ⅰ.与干冷地区相比,湿热地区土壤化学风化作用和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。

Ⅱ.冷湿环境有利于土壤有机质积累,而干旱、高温地区土壤有机质积累少。

(3)意义:气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律 。

四、地貌

地貌对土壤发育的影响是多方面的。

(1)由于水热条件的不同,山顶与山麓、阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡的土壤发育不同。

(2)从山顶到低平洼地,由于成土母质的颗粒存在由粗到细的变化规律,依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

五、时间

在上述成土因素综合作用下,土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

六、人类活动

对土壤的影响极为深刻。自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤,如水稻土。

土壤的功能和养护

一、功能

1.联系了四大圈层,是联系有机界和无机界的关键环节。

2.为植物生长提供了扎根立足的条件,改变了地理环境。

3.具有重要的蓄水、保水功能。

4.是人类可以利用的珍贵自然资源。

二、利用与保护

1.对不能满足耕作需要的土壤进行改良或改造。例如亚马孙河流域利用生物碳改良土壤。

2.对优良的土壤要注重种养结合,以保持土壤持续提供高效肥力的能力。如休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥等。

二、同步训练

我国东北地区黑土广布,有着“一两土,二两油”的美称。下图为黑土形成过程示意图。完成1-2题。

1.导致我国东北地区黑土腐殖质层逐渐变厚的主要影响因素是( )

①成土母质②时间③生物④气候

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次。图中黏粒淀积层的主要作用是( )

①保持肥力②调节土温③增加透气④存蓄水分

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

下图为“土壤与其他自然地理要素的关系图”,该图完成3-4题。

3.图中影响土壤形成最活跃的要素是( )

A.成土母质 B.气候 C.生物 D.地貌

4.图示区域( )

A.地表径流量与植被覆盖率呈负相关

B.土壤的有机养分主要来自成土母质

C.地下径流量受当地气温影响大

D.陡坡上的土壤厚度一般比较深厚

下图示意昆仑山北坡克里雅河上游海拔2750米处沉积剖面位置和土壤平均粒径。该剖面的黄土是北侧沙漠的同源异相沉积物,风力强弱影响沙漠进退和沉积物粒径大小,剖面所在地干湿状况与沙漠南缘几乎相反。据此完成5-6题。

5.根据沉积物粒径大小,可推测剖面所在地距今3050~2600年间( )

A.降水偏少 B.夏季风偏强 C.风力偏弱 D.地形雨偏多

6.从沉积剖面64㎝深处至剖面顶部,沉积物有机质含量始终稳定在平均值以上,主要是因为( )

A.农业活动 B.聚落分布 C.河流沉积 D.寒冻风化

土壤墒情通常用土壤体积含水量来衡量,合理的土壤墒情是作物生长的保障,而饱墒(含水量>20%)和失墒(含水量<8%)都不利于作物生长。研究表明,土壤墒情受降水气温、光照等因素的影响较明显。下图为我国华北某耕作区年内不同时段土壤墒情变化统计图。

据此完成7-9题。

7.该耕作区

A.甲时段土壤一类墒情历时短 B.乙时段土壤三类墒情历时长

C.丙时段墒情最利于作物生长 D.全年土壤出现失墒历时较长

8.乙时段土壤墒情波动明显,主要是因为

A.气温回升快,蒸发变化大 B.作物生长快,根系吸收强

C.夏季风影响,天气变化大 D.地表覆被多,荫蔽面积广

9.为使土壤具有良好墒情,春季宜

A.保留残茬 B.灌溉补水 C.农田深耕 D.增施肥料

富铝土是在湿热气候条件下,土体中的铝硅酸盐矿物受到强烈分解,盐基不断淋失,而氧化铁、铝在土壤中残留和聚集所形成的一类土壤的总称,其中氧化铝的稳定性最强,故称为富铝土。在我国分布广,包含多种土壤类型,并具有下图所示的过渡关系。据此,完成10-11题。

10.依材料推断,下列土壤中,铁、铝相对含量最高的是( )

A.砖红壤 B.燥红土 C.红壤 D.黄壤

11.我国富铝土分布最为广泛的地形区是( )

A.华北平原 B.东南丘陵 C.云贵高原 D.塔里木盆地

土壤由水分、空气、矿物、有机质组成。下表中的土壤为我国东部地区的三种典型土壤:黑土、水稻土、红壤成分表。据此完成12-13题。

土壤 水分 空气 矿物 有机质

a 30% 20% 49% 1%

b 25% 30% 37% 8%

c 35% 15% 47% 3%

12.表中a、b、c代表的三种土壤正确的排序组合是( )

A.黑土、水稻土、红壤 B.红壤、黑土、水稻土

C.水稻土、黑土、红壤 D.红壤、水稻土、黑土

13.关于上述三种土壤的叙述,正确的是( )

A.黄土高原a土壤分布广泛

B.美国中部b土壤分布广泛

C.我国北方地区c土壤分布广泛

D.a、b、c土壤都是肥沃的土壤

土壤有机碳是土地利用过程中地表动植物残体在多种因素综合作用下与土壤颗粒结合的化合物,泥沙沉积和农业耕作是影响区内土壤有机碳含量空间变化的主要因素。下图示意豫东平原黄河泥沙影响区土壤有机碳含量的垂直分布(黄泛指黄河泛滥区,故道指黄河古河道,其他指除黄泛和故道以外的黄河泥沙影响区)。据此完成14-16题。

14.图中( )

A.黄泛区土壤最肥沃 B.其他区土壤有机碳垂直变幅最大

C.故道土壤颗粒最大 D.三个区土壤有机碳垂直变速相同

15.黄泛区土壤有机碳含量小的主要影响因素是( )

A.土壤颗粒 B.土层深度 C.农业耕作 D.泥沙沉积

16.提高黄泛区和故道区土壤有机碳含量的可行措施是( )

A.合理使用化肥 B.实施免耕技术 C.推广秸秆还田 D.改变耕作制度

读某地成土母质分布剖面示意图,完成17-18题。

17.在土壤形成过程中,成土母质决定了( )

A.岩石的风化产物洪积物 B.土壤矿物质的成分和养分状况

C.土壤的质地 D.腐殖质的含量

18.甲、乙、丙、丁中土壤发育程度最差的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。图一为不同气候(湿润、半干旱、干旱)作用下土壤剖面发育示意图。图二为不同植被(森林、草原、荒漠)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。据此完成19-20题。

19.图一中土壤剖面与气候的组合,正确的是( )

A.甲—湿润,乙—干旱,丙—半干旱

B.甲—半干旱,乙—湿润,丙—干旱

C.甲—半干旱,乙—干旱,丙—湿润

D.甲—湿润,乙—半干旱,丙—干旱

20.图二中土壤剖面与植被的组合,正确的是( )

A.①—森林,②—荒漠,③—草原

B.①—草原,②—森林,③—荒漠

C.①—荒漠,②—草原,③—森林

D.①—森林,②—草原,③—荒漠

二、综合题

21.阅读图文资料,完成下列要求。

黑土在我国东北地区广泛分布,多分布在地势平缓辽阔的漫岗。黑土土层深厚,结构良好,腐殖质含量较高。自20世纪50年代以来,随着对黑土地的大规模开垦以及农业生产中频繁翻耕,土壤结构发生变化,耕作层下方形成一层紧实的“犁底层”(下图),黑土肥力下降明显。有专家建议,采用“少耕深松”的耕作方式有利于保护黑土。

(1)说明东北地区黑土腐殖质含量较高的气候原因。

(2)分析东北黑土肥力下降的人为原因。

(3)分析“少耕深松”对保持黑土肥力的作用。

22.阅读图文资料,完成下列问题。

某校的地理学习小组在教师的指导下,去湖南山区开展了一次“土壤形成与地理环境关系”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重。他们在实地考察的基础上绘制出下面的土壤与其他自然要素关系图。请你与他们一起探究下列问题。

(1)土壤的形成是气候、地形、水文、生物乃至人类活动综合作用的结果。说明生物在土壤形成过程中的作用。

(2)同学们还测得该土壤的有机质含量少,试从气候的角度分析其原因。

1.D 2.B3.C 4.A5.D 6.A7.A 8.C 9.B10.A 11.B12.B 13.B14.B 15.D 16.C17.B18.D19.A 20.C

21.(1)雨热同期,植物生长量大;冬季冷湿(或温度低),有机质分解慢。

(2)坡地开垦(或者频繁翻耕)造成黑土流失;连续(或长期)耕种,肥力消耗多;长期使用化肥,导致土壤板结(或者土壤结构发生变化/理化性质发生变化);(犁底层导致)土壤通透性(或透气性或透水性)变差。

(3)减少土壤表层扰动(或表层紧实),减轻肥力流失(或水土流失);深层疏松(或消除犁底层),增强透气性(或透水性)。

22.(1)生物在生长过程中与土壤之间进行着物质的交换,是土壤中有机质的来源(生物循环使营养元素在土壤表层富集或者生物残体为土壤提供有机质),决定了土壤肥力的高低;生物的生长在一定程度上促进岩石的风化,是土壤形成过程中最活跃的因素。

(2)气温高,土壤有机质分解比较快,有机质积累少;降水量大,地表水丰富,土壤中的有机质会随水流失。

同课章节目录