2024届高考地理知识学案与训练:自然环境的整体性(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届高考地理知识学案与训练:自然环境的整体性(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-23 10:49:07 | ||

图片预览

文档简介

2024届高考地理知识讲解与同步训练:自然环境的整体性

一、知识讲解

自然环境的整体功能

一、自然环境要素间的物质和能量交换

1.自然环境组成要素:大气、水、土壤、生物、岩石及地貌。

2.自然环境整体性的基础——自然环境要素间物质和能量交换

(1)实现途径:水循环、生物循环和岩石圈物质循环等。

(2)结果:自然环境要素形成一个相互渗透、相互制约和相互联系的整体。

二、自然环境的整体功能

1.生产功能

(1)概念:指自然环境具有合成有机物的能力。

(2)过程:植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分及营养盐,通过光合作用,生产出有机物。

(3)特点:自然环境要素的不同组合,生产功能的强弱差异明显。

2.稳定功能

(1)概念:自然环境要素通过物质迁移和能量交换,使自然环境具有能够自我调节、保持性质稳定的功能。

(2)特征:各地理要素本身不具备平衡功能,但自然地理环境拥有此功能。

3.意义

(1)保证了人类的生存和发展。

(2)协调人地关系,必须充分考虑不同区域自然环境生产功能和稳定功能的差异。

自然环境的统一演化

一、自然环境的统一演化和要素组合

1.含义

自然环境一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化,各个要素的演化是统一的。

2.意义

自然环境具有统一的演化过程,保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合。

二、自然环境对干扰的整体响应

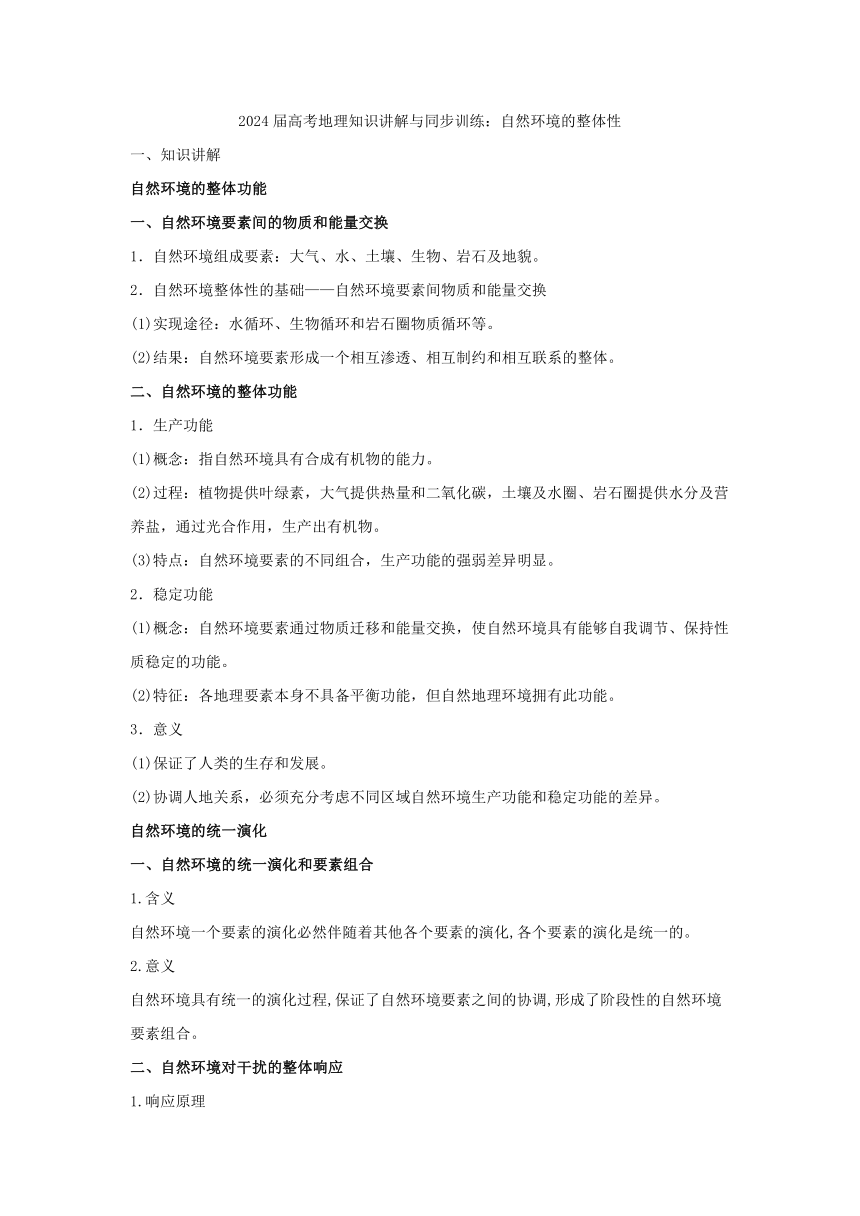

1.响应原理

―→―→―→

2.快速变化

与自然环境普遍存在着的演化相比,干扰下的环境变化多为快速的,各要素变化也不同步。

3.人类干扰

人类对自然环境的干扰不断增强。通过自然环境要素连锁变化,不但干扰的后果常常被放大了,环境变化也越来越快。

二、同步训练

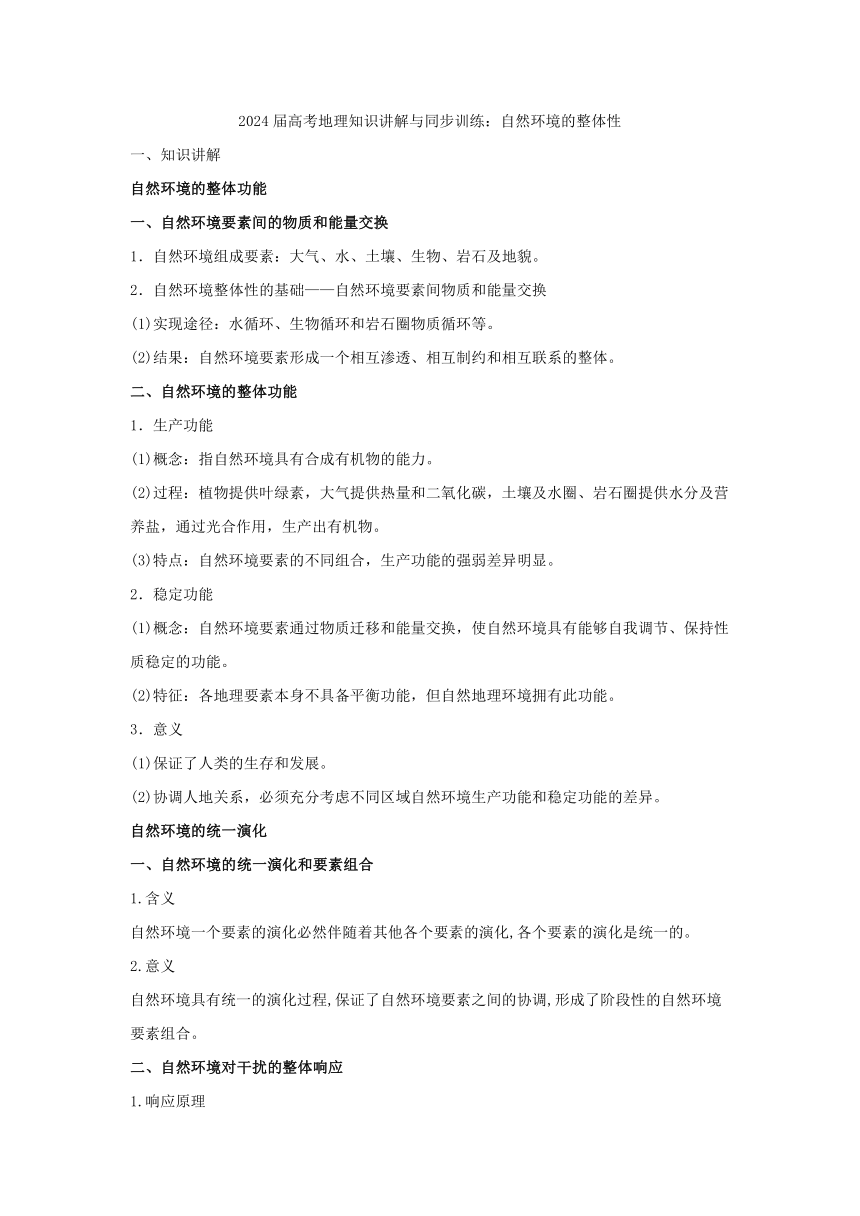

如图为某湖泊演变为陆地的过程示意图。读图,完成1-2题。

1.湖泊演变为陆地的过程是( )

A.①②③④ B.③④①② C.②④①③ D.③①④②

2.湖泊演变为陆地过程体现了( )

A.地理环境的差异性 B.垂直地带性

C.非地带性 D.地理环境的整体性

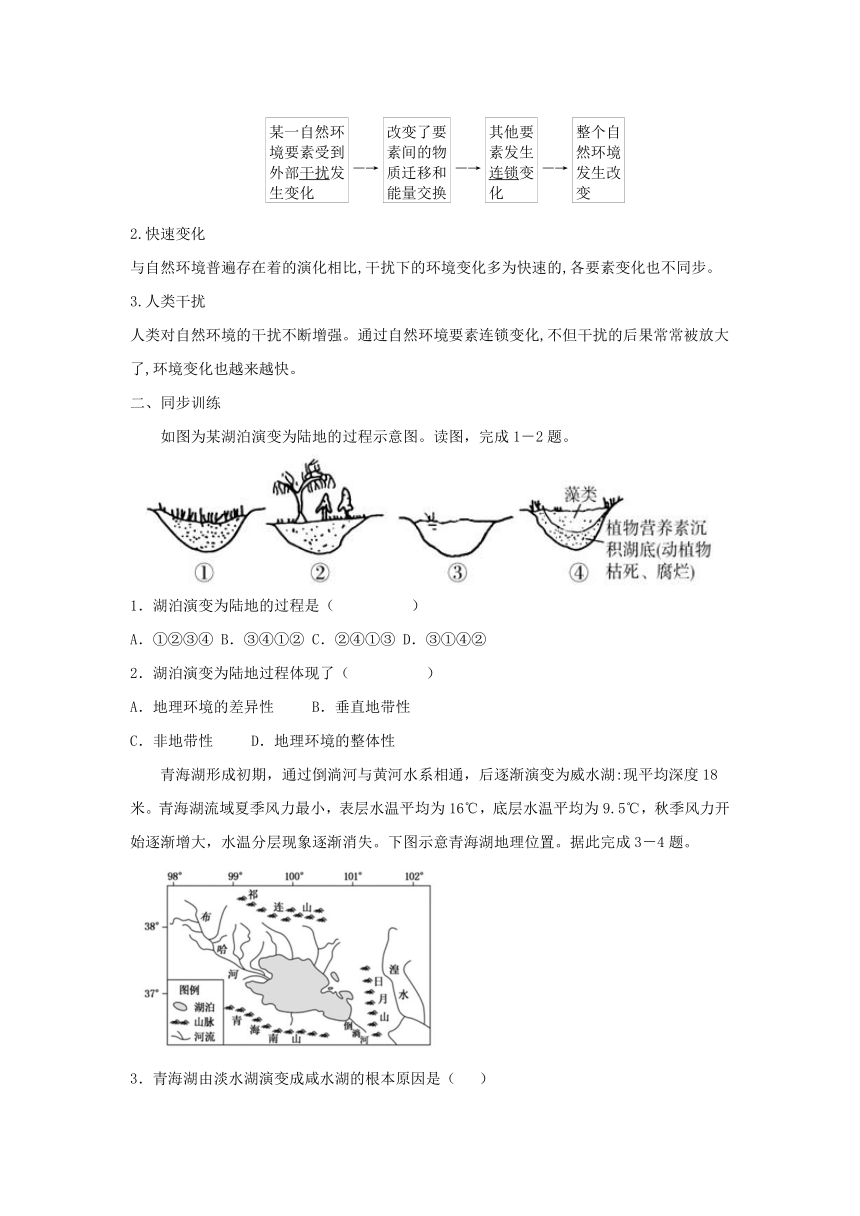

青海湖形成初期,通过倒淌河与黄河水系相通,后逐渐演变为威水湖:现平均深度18米。青海湖流域夏季风力最小,表层水温平均为16℃,底层水温平均为9.5℃,秋季风力开始逐渐增大,水温分层现象逐渐消失。下图示意青海湖地理位置。据此完成3-4题。

3.青海湖由淡水湖演变成咸水湖的根本原因是( )

A.入湖径流减少 B.湖水蒸发加剧 C.入湖盐类物质增多 D.外泄河道被阻断

4.青海湖表层与底层水温差异在秋季变小的主要原因是( )

A.湖底释放热量增多 B.阳光透射深度增大

C.湖水上下扰动加剧 D.表层水体蒸发散热减慢

下图所示地区有地域特色鲜明的传统民居“蜂巢屋”,一般由3至4个相连的土塔状建筑构成,是当地人利用茅草和泥土筑造而成。这样的民居,既克服了当地物资缺乏,又适应了当地气候特点,是一种古老而优越的生态民居。据此完成5-7题。

蜂巢屋是一种古老而优越的生态民居,反映当地的自然环境( )

A.沙漠广布 B.森林覆盖率低 C.年气候干旱 D.河湖众多

6.“蜂巢屋” 的墙体厚达80厘米,推测其主要原因( )

A.夏季隔热,冬季保温 B.墙体坚固,稳定性好

C.抵御夏季的雨水 D.防御冬季的风沙

7.蜂巢屋作为一 道独特的风景线吸引了很多游客,从气候角度分析,最适宜的游览时间( )

A.11~12月 B.7~8月 C.4~5月 D.1~2月

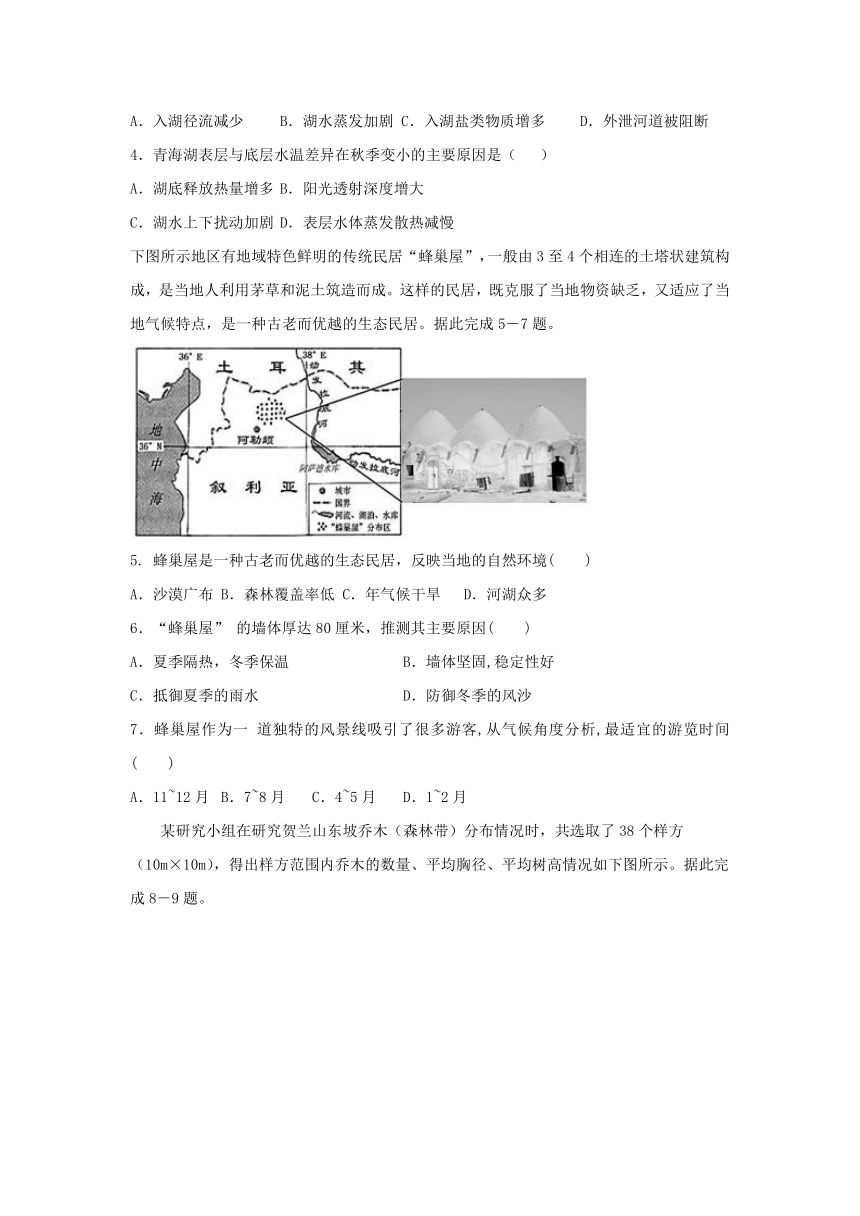

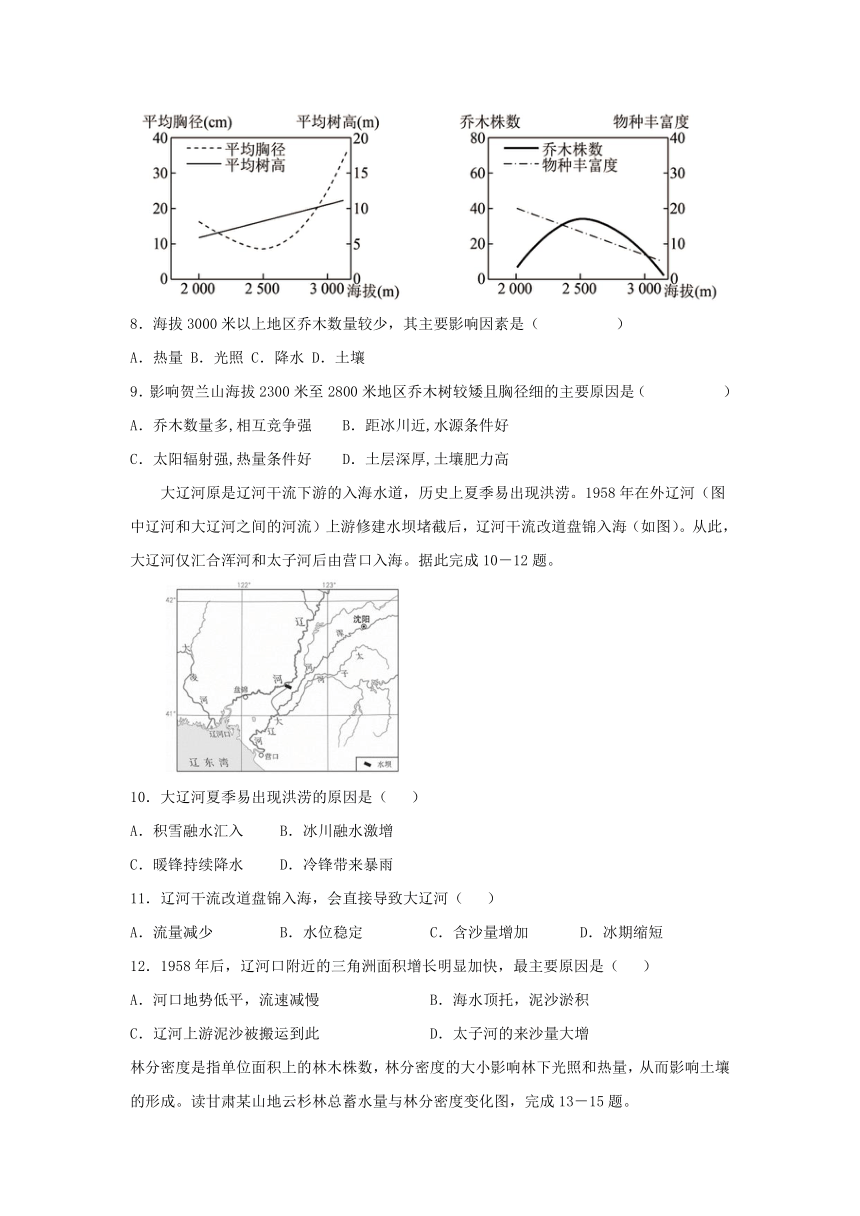

某研究小组在研究贺兰山东坡乔木(森林带)分布情况时,共选取了38个样方(10m×10m),得出样方范围内乔木的数量、平均胸径、平均树高情况如下图所示。据此完成8-9题。

8.海拔3000米以上地区乔木数量较少,其主要影响因素是( )

A.热量 B.光照 C.降水 D.土壤

9.影响贺兰山海拔2300米至2800米地区乔木树较矮且胸径细的主要原因是( )

A.乔木数量多,相互竞争强 B.距冰川近,水源条件好

C.太阳辐射强,热量条件好 D.土层深厚,土壤肥力高

大辽河原是辽河干流下游的入海水道,历史上夏季易出现洪涝。1958年在外辽河(图中辽河和大辽河之间的河流)上游修建水坝堵截后,辽河干流改道盘锦入海(如图)。从此,大辽河仅汇合浑河和太子河后由营口入海。据此完成10-12题。

10.大辽河夏季易出现洪涝的原因是( )

A.积雪融水汇入 B.冰川融水激增

C.暖锋持续降水 D.冷锋带来暴雨

11.辽河干流改道盘锦入海,会直接导致大辽河( )

A.流量减少 B.水位稳定 C.含沙量增加 D.冰期缩短

12.1958年后,辽河口附近的三角洲面积增长明显加快,最主要原因是( )

A.河口地势低平,流速减慢 B.海水顶托,泥沙淤积

C.辽河上游泥沙被搬运到此 D.太子河的来沙量大增

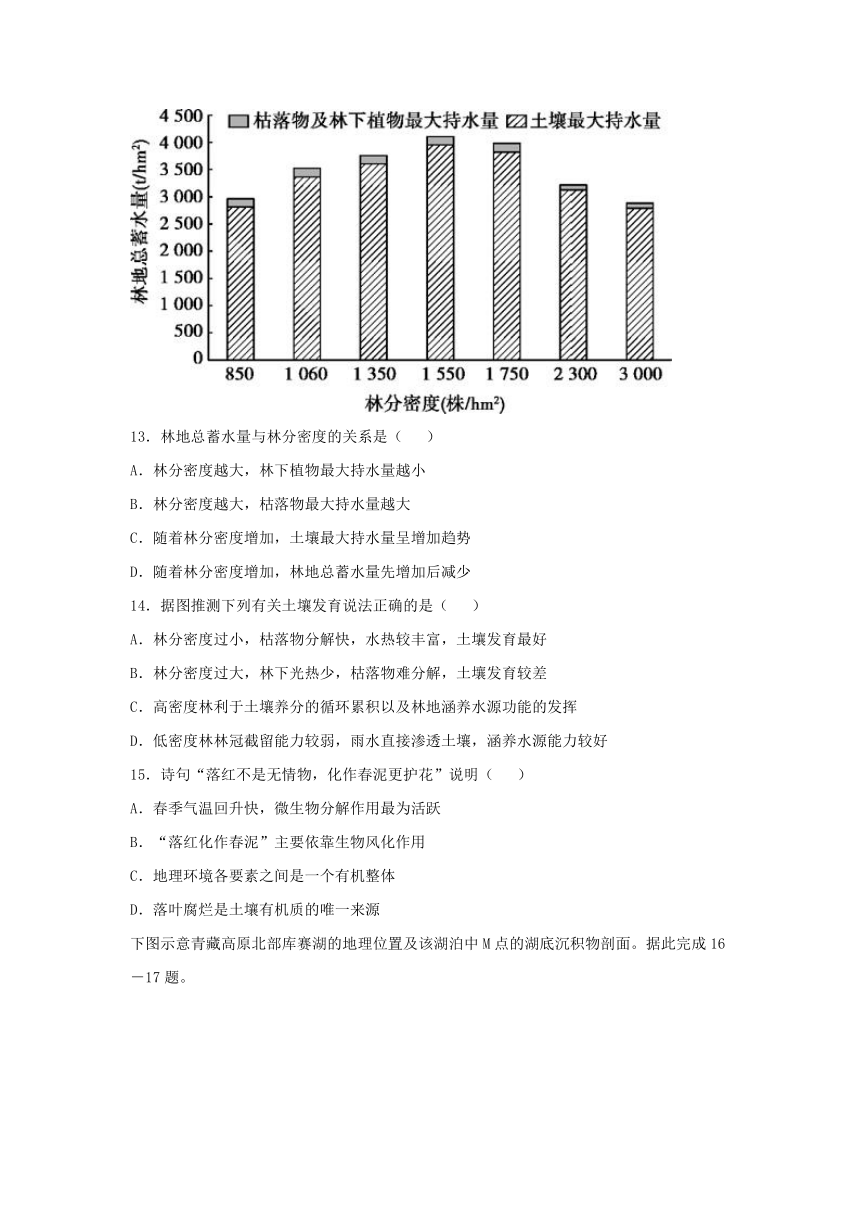

林分密度是指单位面积上的林木株数,林分密度的大小影响林下光照和热量,从而影响土壤的形成。读甘肃某山地云杉林总蓄水量与林分密度变化图,完成13-15题。

13.林地总蓄水量与林分密度的关系是( )

A.林分密度越大,林下植物最大持水量越小

B.林分密度越大,枯落物最大持水量越大

C.随着林分密度增加,土壤最大持水量呈增加趋势

D.随着林分密度增加,林地总蓄水量先增加后减少

14.据图推测下列有关土壤发育说法正确的是( )

A.林分密度过小,枯落物分解快,水热较丰富,土壤发育最好

B.林分密度过大,林下光热少,枯落物难分解,土壤发育较差

C.高密度林利于土壤养分的循环累积以及林地涵养水源功能的发挥

D.低密度林林冠截留能力较弱,雨水直接渗透土壤,涵养水源能力较好

15.诗句“落红不是无情物,化作春泥更护花”说明( )

A.春季气温回升快,微生物分解作用最为活跃

B.“落红化作春泥”主要依靠生物风化作用

C.地理环境各要素之间是一个有机整体

D.落叶腐烂是土壤有机质的唯一来源

下图示意青藏高原北部库赛湖的地理位置及该湖泊中M点的湖底沉积物剖面。据此完成16-17题。

16.图中M点的湖底粗颗粒沉积物形成的地质作用及季节分别是

A.风力作用,春季 B.流水作用,夏季

C.海浪作用,秋季 D.冰川作用,冬季

17.近些年连续观测发现,湖底粗颗粒沉积层的厚度逐渐变薄,推测其原因可能是

A.青藏高原风力减小 B.入湖水量逐渐增加

C.全球变暖,气温上升 D.区域生态环境改善

洱海是云贵高原上的第二大湖泊,其西侧的点苍山森林茂密,众多河流发源于此。流域内气候干湿程度的变化会导致湖泊水域面积的变化,进而影响到入湖河流所挟带泥沙的沉积条件。因此,有关专家常常利用湖底沉积物粒径的变化推断流域内的气候变迁。图a为云南点苍山和洱海地区示意图,图b示意乙地湖底沉积物粒径与其沉积时间的对应曲线。据此完成18~20题。

图a 图b

18.图a中点苍山东侧平原的成因是( )

A.断层东侧地壳上升,流水侵蚀

B.断层东侧地壳下沉,流水侵蚀

C.断层东侧地壳上升,流水沉积

D.断层东侧地壳下沉,流水沉积

19.图a中甲地至乙地湖底沉积物粒径的变化特点为( )

A.逐渐变大 B.逐渐变小

C.先变大,后变小 D.先变小,后变大

20.图示地区1350~2000年气候干湿状况的变化为( )

A.变干—变湿—变干—变湿B.变湿—变干—变湿

C.变湿—变干—变湿—变干D.变干—变湿—变干

二、综合题

21.阅读材料,回答下列问题。

留尼汪岛是印度洋西部的一个火山岛,形成于300万年前的海底火山喷发,是一座充满朝气的“植物金矿”。大部分为高原、山地,沿海有狭窄平原。沿海为热带雨林气候,终年湿热;内地属山地气候,温和凉爽。岛上气流上升运动异常激烈,是世界上暴雨多发地区。工业化程度较低。下图为留尼汪岛略图。

(1)分析留尼汪岛多暴雨的原因有哪些?

(2)分析留尼汪岛成为“植物金矿”的主要原因有哪些?

22.阅读图文资料,完成下列要求。

材料一:锡尔河和阿姆河是中亚两条重要河流,其哺育着沿岸的农田和草场,对中亚生态平衡起着重要作用,图一为中亚锡尔河和阿姆河流域地形图。

材料二:乌兹别克斯坦是中亚重要组成部分,其盛产棉花,因其棉花产量大、品质高,该国有“白金之国”的美誉。图二为中亚范围图。

(1)根据图一信息判断图示区域地势特征,并说出判断理由。

(2)图一中甲和乙是阿姆河的两个水文监测站,根据所学知识推测从甲到乙阿姆河的流量大小变化,并分析原因。

(3)锡尔河和阿姆河流域种植业较发达,结合所学知识从地理环境整体性角度分析当地大量引河水灌溉发展种植业会对咸海产生哪些影响?

1.B 2.D3.D4.C5.B 6.A 7.C8.C 9.A10.D 11.A12.C13.D 14.B 15.C16.A17.D18.D 19.B 20.C

21.(1)纬度低,太阳辐射强,气温高,大气对流运动强烈;以山地、高原为主(中部为山地、高原),受地形抬升水汽冷凝,多地形雨;周围海域广阔,蒸发强烈,水汽充足。

(2)沿海地区为热带雨林气候,植物种类较多;岛屿中部地势起伏大,垂直地域分异较明显;受火山喷发的影响,土壤肥沃,利于植物生长;受人类活动影响的时间短,自然植被发育较好等。

22.(1)地势特征:东南高西北低。判断理由:河流自东南流向西北;等高线数值东南高西北低。

(2)从甲到乙阿姆河的流量减小。原因:补给量减少;沿途蒸发旺盛;沿途工农业取水;下渗严重。

(3)湖泊面积减小(或水量减少);盐度增加;生物多样性减少;调节气候能力减弱等;土地的沙漠化。

一、知识讲解

自然环境的整体功能

一、自然环境要素间的物质和能量交换

1.自然环境组成要素:大气、水、土壤、生物、岩石及地貌。

2.自然环境整体性的基础——自然环境要素间物质和能量交换

(1)实现途径:水循环、生物循环和岩石圈物质循环等。

(2)结果:自然环境要素形成一个相互渗透、相互制约和相互联系的整体。

二、自然环境的整体功能

1.生产功能

(1)概念:指自然环境具有合成有机物的能力。

(2)过程:植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分及营养盐,通过光合作用,生产出有机物。

(3)特点:自然环境要素的不同组合,生产功能的强弱差异明显。

2.稳定功能

(1)概念:自然环境要素通过物质迁移和能量交换,使自然环境具有能够自我调节、保持性质稳定的功能。

(2)特征:各地理要素本身不具备平衡功能,但自然地理环境拥有此功能。

3.意义

(1)保证了人类的生存和发展。

(2)协调人地关系,必须充分考虑不同区域自然环境生产功能和稳定功能的差异。

自然环境的统一演化

一、自然环境的统一演化和要素组合

1.含义

自然环境一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化,各个要素的演化是统一的。

2.意义

自然环境具有统一的演化过程,保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合。

二、自然环境对干扰的整体响应

1.响应原理

―→―→―→

2.快速变化

与自然环境普遍存在着的演化相比,干扰下的环境变化多为快速的,各要素变化也不同步。

3.人类干扰

人类对自然环境的干扰不断增强。通过自然环境要素连锁变化,不但干扰的后果常常被放大了,环境变化也越来越快。

二、同步训练

如图为某湖泊演变为陆地的过程示意图。读图,完成1-2题。

1.湖泊演变为陆地的过程是( )

A.①②③④ B.③④①② C.②④①③ D.③①④②

2.湖泊演变为陆地过程体现了( )

A.地理环境的差异性 B.垂直地带性

C.非地带性 D.地理环境的整体性

青海湖形成初期,通过倒淌河与黄河水系相通,后逐渐演变为威水湖:现平均深度18米。青海湖流域夏季风力最小,表层水温平均为16℃,底层水温平均为9.5℃,秋季风力开始逐渐增大,水温分层现象逐渐消失。下图示意青海湖地理位置。据此完成3-4题。

3.青海湖由淡水湖演变成咸水湖的根本原因是( )

A.入湖径流减少 B.湖水蒸发加剧 C.入湖盐类物质增多 D.外泄河道被阻断

4.青海湖表层与底层水温差异在秋季变小的主要原因是( )

A.湖底释放热量增多 B.阳光透射深度增大

C.湖水上下扰动加剧 D.表层水体蒸发散热减慢

下图所示地区有地域特色鲜明的传统民居“蜂巢屋”,一般由3至4个相连的土塔状建筑构成,是当地人利用茅草和泥土筑造而成。这样的民居,既克服了当地物资缺乏,又适应了当地气候特点,是一种古老而优越的生态民居。据此完成5-7题。

蜂巢屋是一种古老而优越的生态民居,反映当地的自然环境( )

A.沙漠广布 B.森林覆盖率低 C.年气候干旱 D.河湖众多

6.“蜂巢屋” 的墙体厚达80厘米,推测其主要原因( )

A.夏季隔热,冬季保温 B.墙体坚固,稳定性好

C.抵御夏季的雨水 D.防御冬季的风沙

7.蜂巢屋作为一 道独特的风景线吸引了很多游客,从气候角度分析,最适宜的游览时间( )

A.11~12月 B.7~8月 C.4~5月 D.1~2月

某研究小组在研究贺兰山东坡乔木(森林带)分布情况时,共选取了38个样方(10m×10m),得出样方范围内乔木的数量、平均胸径、平均树高情况如下图所示。据此完成8-9题。

8.海拔3000米以上地区乔木数量较少,其主要影响因素是( )

A.热量 B.光照 C.降水 D.土壤

9.影响贺兰山海拔2300米至2800米地区乔木树较矮且胸径细的主要原因是( )

A.乔木数量多,相互竞争强 B.距冰川近,水源条件好

C.太阳辐射强,热量条件好 D.土层深厚,土壤肥力高

大辽河原是辽河干流下游的入海水道,历史上夏季易出现洪涝。1958年在外辽河(图中辽河和大辽河之间的河流)上游修建水坝堵截后,辽河干流改道盘锦入海(如图)。从此,大辽河仅汇合浑河和太子河后由营口入海。据此完成10-12题。

10.大辽河夏季易出现洪涝的原因是( )

A.积雪融水汇入 B.冰川融水激增

C.暖锋持续降水 D.冷锋带来暴雨

11.辽河干流改道盘锦入海,会直接导致大辽河( )

A.流量减少 B.水位稳定 C.含沙量增加 D.冰期缩短

12.1958年后,辽河口附近的三角洲面积增长明显加快,最主要原因是( )

A.河口地势低平,流速减慢 B.海水顶托,泥沙淤积

C.辽河上游泥沙被搬运到此 D.太子河的来沙量大增

林分密度是指单位面积上的林木株数,林分密度的大小影响林下光照和热量,从而影响土壤的形成。读甘肃某山地云杉林总蓄水量与林分密度变化图,完成13-15题。

13.林地总蓄水量与林分密度的关系是( )

A.林分密度越大,林下植物最大持水量越小

B.林分密度越大,枯落物最大持水量越大

C.随着林分密度增加,土壤最大持水量呈增加趋势

D.随着林分密度增加,林地总蓄水量先增加后减少

14.据图推测下列有关土壤发育说法正确的是( )

A.林分密度过小,枯落物分解快,水热较丰富,土壤发育最好

B.林分密度过大,林下光热少,枯落物难分解,土壤发育较差

C.高密度林利于土壤养分的循环累积以及林地涵养水源功能的发挥

D.低密度林林冠截留能力较弱,雨水直接渗透土壤,涵养水源能力较好

15.诗句“落红不是无情物,化作春泥更护花”说明( )

A.春季气温回升快,微生物分解作用最为活跃

B.“落红化作春泥”主要依靠生物风化作用

C.地理环境各要素之间是一个有机整体

D.落叶腐烂是土壤有机质的唯一来源

下图示意青藏高原北部库赛湖的地理位置及该湖泊中M点的湖底沉积物剖面。据此完成16-17题。

16.图中M点的湖底粗颗粒沉积物形成的地质作用及季节分别是

A.风力作用,春季 B.流水作用,夏季

C.海浪作用,秋季 D.冰川作用,冬季

17.近些年连续观测发现,湖底粗颗粒沉积层的厚度逐渐变薄,推测其原因可能是

A.青藏高原风力减小 B.入湖水量逐渐增加

C.全球变暖,气温上升 D.区域生态环境改善

洱海是云贵高原上的第二大湖泊,其西侧的点苍山森林茂密,众多河流发源于此。流域内气候干湿程度的变化会导致湖泊水域面积的变化,进而影响到入湖河流所挟带泥沙的沉积条件。因此,有关专家常常利用湖底沉积物粒径的变化推断流域内的气候变迁。图a为云南点苍山和洱海地区示意图,图b示意乙地湖底沉积物粒径与其沉积时间的对应曲线。据此完成18~20题。

图a 图b

18.图a中点苍山东侧平原的成因是( )

A.断层东侧地壳上升,流水侵蚀

B.断层东侧地壳下沉,流水侵蚀

C.断层东侧地壳上升,流水沉积

D.断层东侧地壳下沉,流水沉积

19.图a中甲地至乙地湖底沉积物粒径的变化特点为( )

A.逐渐变大 B.逐渐变小

C.先变大,后变小 D.先变小,后变大

20.图示地区1350~2000年气候干湿状况的变化为( )

A.变干—变湿—变干—变湿B.变湿—变干—变湿

C.变湿—变干—变湿—变干D.变干—变湿—变干

二、综合题

21.阅读材料,回答下列问题。

留尼汪岛是印度洋西部的一个火山岛,形成于300万年前的海底火山喷发,是一座充满朝气的“植物金矿”。大部分为高原、山地,沿海有狭窄平原。沿海为热带雨林气候,终年湿热;内地属山地气候,温和凉爽。岛上气流上升运动异常激烈,是世界上暴雨多发地区。工业化程度较低。下图为留尼汪岛略图。

(1)分析留尼汪岛多暴雨的原因有哪些?

(2)分析留尼汪岛成为“植物金矿”的主要原因有哪些?

22.阅读图文资料,完成下列要求。

材料一:锡尔河和阿姆河是中亚两条重要河流,其哺育着沿岸的农田和草场,对中亚生态平衡起着重要作用,图一为中亚锡尔河和阿姆河流域地形图。

材料二:乌兹别克斯坦是中亚重要组成部分,其盛产棉花,因其棉花产量大、品质高,该国有“白金之国”的美誉。图二为中亚范围图。

(1)根据图一信息判断图示区域地势特征,并说出判断理由。

(2)图一中甲和乙是阿姆河的两个水文监测站,根据所学知识推测从甲到乙阿姆河的流量大小变化,并分析原因。

(3)锡尔河和阿姆河流域种植业较发达,结合所学知识从地理环境整体性角度分析当地大量引河水灌溉发展种植业会对咸海产生哪些影响?

1.B 2.D3.D4.C5.B 6.A 7.C8.C 9.A10.D 11.A12.C13.D 14.B 15.C16.A17.D18.D 19.B 20.C

21.(1)纬度低,太阳辐射强,气温高,大气对流运动强烈;以山地、高原为主(中部为山地、高原),受地形抬升水汽冷凝,多地形雨;周围海域广阔,蒸发强烈,水汽充足。

(2)沿海地区为热带雨林气候,植物种类较多;岛屿中部地势起伏大,垂直地域分异较明显;受火山喷发的影响,土壤肥沃,利于植物生长;受人类活动影响的时间短,自然植被发育较好等。

22.(1)地势特征:东南高西北低。判断理由:河流自东南流向西北;等高线数值东南高西北低。

(2)从甲到乙阿姆河的流量减小。原因:补给量减少;沿途蒸发旺盛;沿途工农业取水;下渗严重。

(3)湖泊面积减小(或水量减少);盐度增加;生物多样性减少;调节气候能力减弱等;土地的沙漠化。

同课章节目录