纲要(上)第16课 两次鸦片战争 课件

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第16课 两次鸦片战争 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

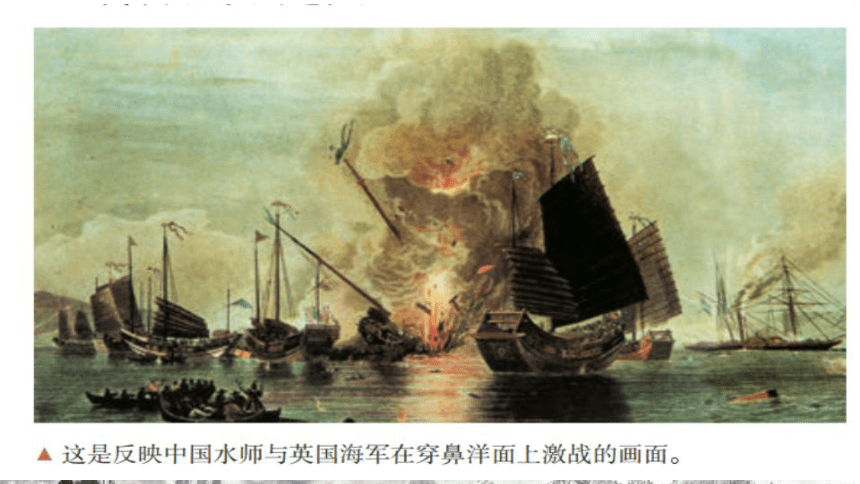

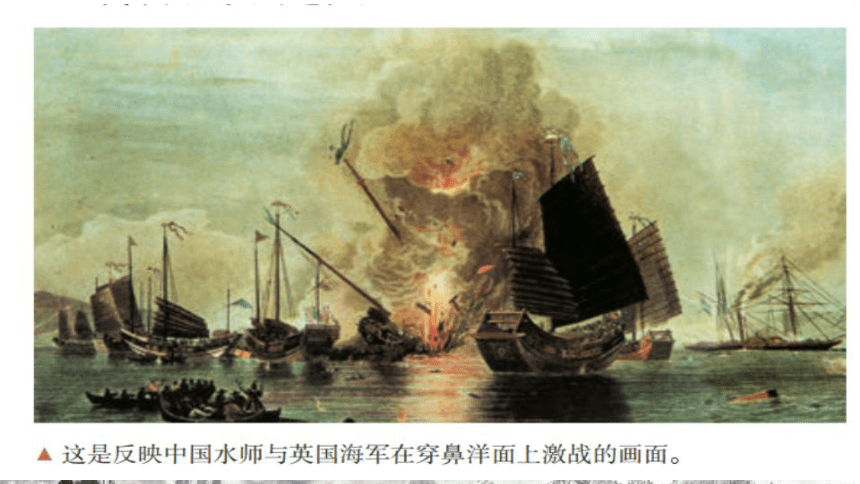

晚清积弱,列强垂涎。

鸦片战争,炮火连年。

一八四二,浊浪滔天。

胁迫清廷,割地赔款。

静海律寺,康华丽舰。

南京条约,于此议签。

近代历史,兹为起点……

有碑为证,有钟为鉴。

——静海寺警世钟铭文(节选)

警世钟铭文见证了怎样的历史?

第16课 两次鸦片战争

课程标准:认识列强侵华对中国社会的影响;概述晚晴时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

重难点:两次鸦片战争的原因和影响

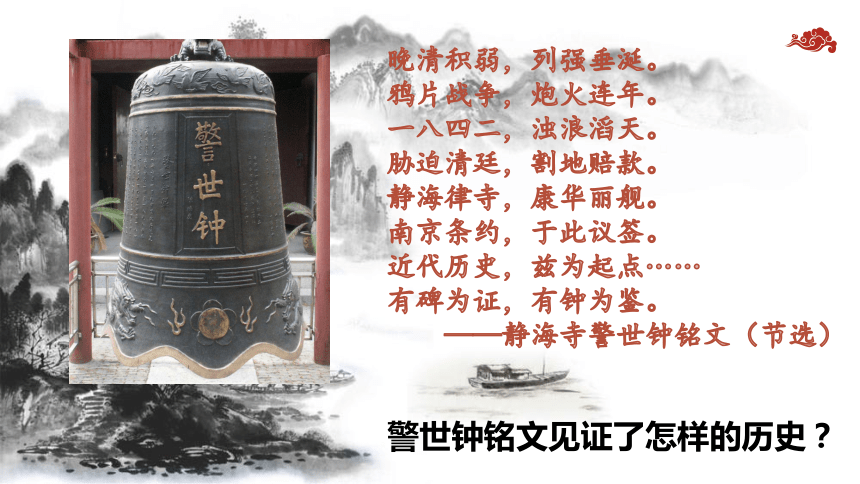

19世纪中期的世界与中国

1687

1689

1729

1757

1765

1781

1787

1789

1813

1840

1856

《自然哲学的数学原理》出版

英国颁布《权利法案》

设立军机处

关闭江浙闽

海关

《四库全书》初稿完成

天理教

攻打皇宫

鸦片

战争

第二次

鸦片战争

珍妮纺纱机

工业革命开始

美国通过

联邦宪法

法国大革命

爆发

学习任务:分析18-19世纪中期中国面临的世界形势?

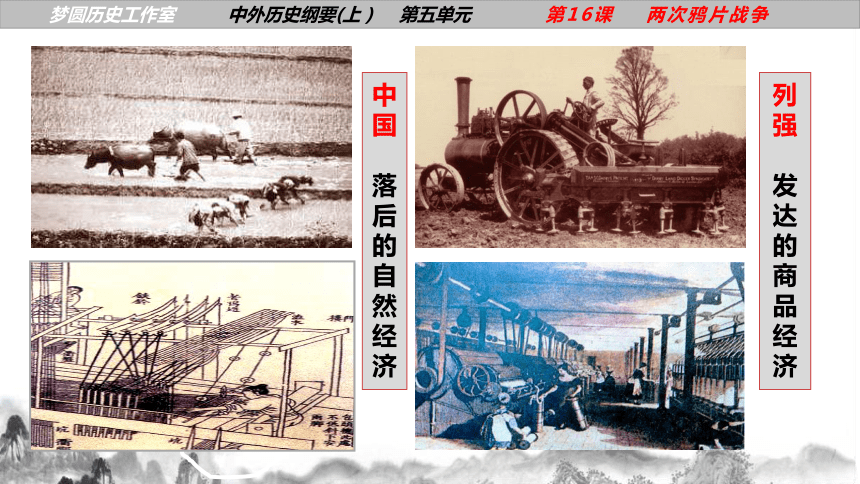

中国

落后的自然经济

列强

发达的商品经济

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

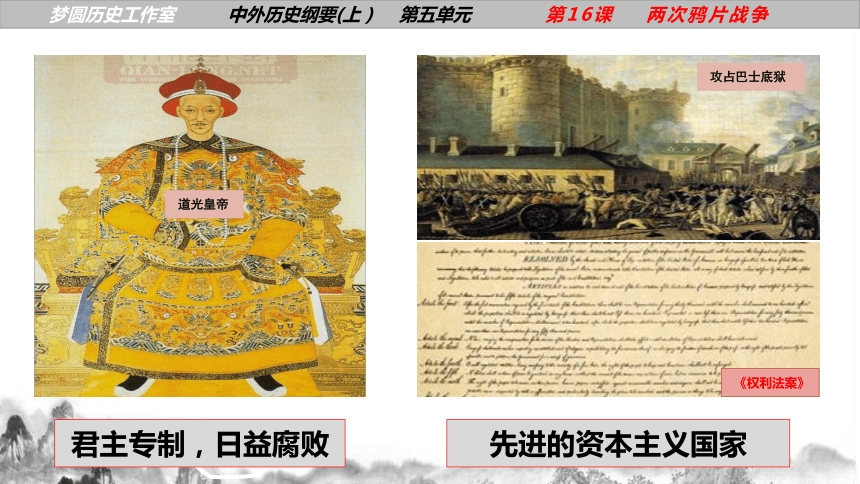

道光皇帝

君主专制,日益腐败

先进的资本主义国家

攻占巴士底狱

《权利法案》

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

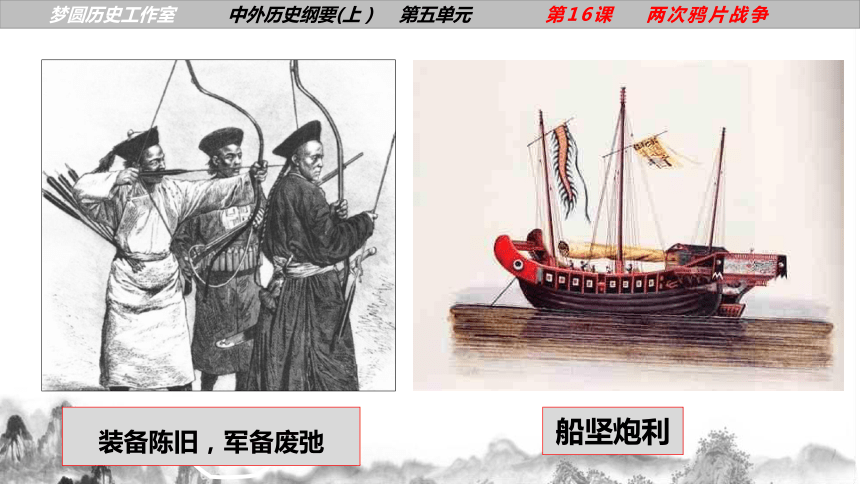

船坚炮利

装备陈旧,军备废弛

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

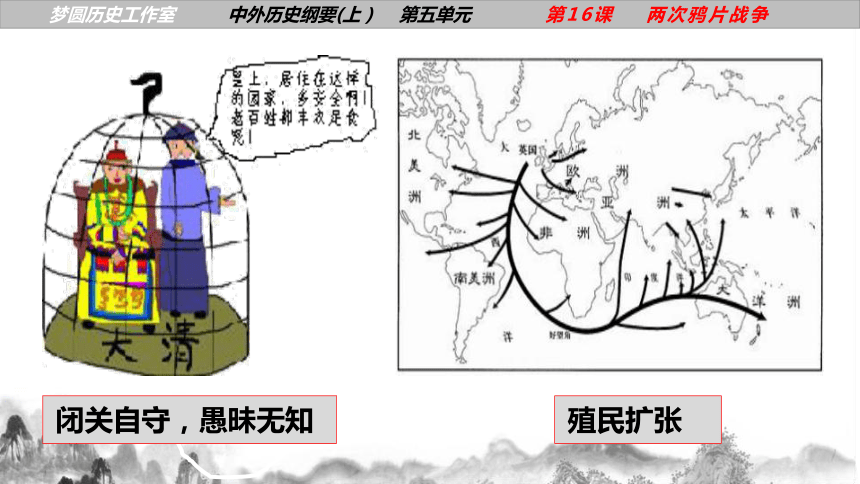

殖民扩张

闭关自守,愚昧无知

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

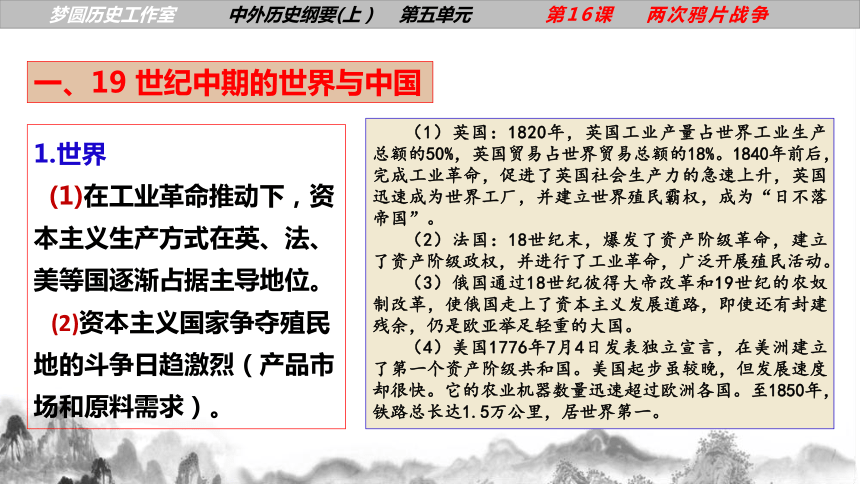

一、19 世纪中期的世界与中国

1.世界

(1)在工业革命推动下,资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占据主导地位。

(2)资本主义国家争夺殖民地的斗争日趋激烈(产品市场和原料需求)。

(1)英国:1820年,英国工业产量占世界工业生产总额的50%,英国贸易占世界贸易总额的18%。1840年前后,完成工业革命,促进了英国社会生产力的急速上升,英国迅速成为世界工厂,并建立世界殖民霸权,成为“日不落帝国”。

(2)法国:18世纪末,爆发了资产阶级革命,建立了资产阶级政权,并进行了工业革命,广泛开展殖民活动。

(3)俄国通过18世纪彼得大帝改革和19世纪的农奴制改革,使俄国走上了资本主义发展道路,即使还有封建残余,仍是欧亚举足轻重的大国。

(4)美国1776年7月4日发表独立宣言,在美洲建立了第一个资产阶级共和国。美国起步虽较晚,但发展速度却很快。它的农业机器数量迅速超过欧洲各国。至1850年,铁路总长达1.5万公里,居世界第一。

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

一、19 世纪中期的世界与中国

1.世界

(3)主要殖民主义国家矛头指向中国

①英国:在美洲、非洲夺取殖民地的同时,把目标对准了亚洲

②法国:从越南打开侵入亚洲的缺口

③俄国:势力侵及中国东北和新疆

④美国:美国商人活跃于世界各地,美国资产阶级成了英国侵华的帮凶

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

2.中国

(1)政治君主专制统治很顽固

(2)经济:自给自足的小农经济

(3)科技:处在传统状态(宋元领先,明清落后)

(4)军事:使用的武器主要是冷兵器,远远落后于英国的热兵器

(5)外交:闭关锁国

▲ 1840年的中国和世界形势图

落后

挨打

一、19 世纪中期的世界与中国

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

材料一:1835年,英国工业产量占世界总产量的一半。英国用蒸汽机装备海军炮舰,陆军使用先进的后堂装弹的来复枪和火炮。那时候,英国成为“海上霸主”,它的军舰横行世界,到处进行殖民侵略。

一、战争冲击——历史背景

对比项 英国 中国

政治 资本主义民主制 封建君主专制

经济 完成工业革命,资本主义发展 自给自足的小农经济

外交 对外殖民扩张 闭关锁国,天朝上国

军事 船坚炮利 军队废弛,武器落后

文明形态 先进的工业文明 落后的农耕文明

根本原因:英国完成工业革命,迫切需要更多原料和市场,要求打开中国大门。

客观原因:清朝封建统治日益衰落。

战争爆发不可避免

罪恶的贸易:鸦片走私

从17世纪开始,英国就从中国采购茶叶、丝绸和瓷器,之后还从中国采购土布。然而,英国产品在中国并不受欢迎,英国也拿不出多少产品与中国交换。进口多于出口,形成了巨大的收支逆差,白银大量流入中国。

为平衡逆差,英国商人开始向中国走私鸦片,并从中牟取暴利。从19世纪20年代开始,鸦片输入量激增,白银流向开始改变,据统计,鸦片战争前夕,中国每年的白银流出量在1000万两以上。

材料二:当鸦片未盛行之时,吸食者不过害及其身,故杖徙已足蔽辜;迨流毒于天下则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄( yìyì )视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。兴思及此,能不股栗!

——《林则徐集·奏稿中》

根据材料结合所学,思考英国走私鸦片的原因,鸦片走私对中国造成的危害以及中国的应对措施。

原因:为了扭转中英贸易逆差。

危害:银荒兵弱,威胁统治

措施:禁烟运动

材料三:“中国禁烟运动给了我们一个战争的机会。……可以使我们终于乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受。这种机会也许不会再来,是不能轻易放过的。”

——《安德鲁·韩德森致拉本特函》

直接原因:虎门销烟

林则徐虎门销烟显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志。

“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之”

一、战争冲击——两次鸦片战争

(一)鸦片战争

1、过程:

第一阶段

第二阶段

1840.6

广夏定津

1841初

占香港岛

1842.8

订立合约

2、结果:

清政府战败,被迫签订了第一批不平等条约

腐朽的封建君主专制制度无法对抗先进的资本主义制度

条约 内容 影响

《南京条约》 割地 破坏中国领土主权

赔款 加重人民负担

通商 打开了中国东南沿海的门户,改变了中国对外贸易的中心

协定关税 破坏中国的关税主权

《五口通商章程》 领事裁判权 破坏中国的司法主权

《虎门条约》 片面最惠国待遇 破坏中国的贸易主权

中美《望厦条约》 “巡查贸易” 破坏中国的领海主权

中法《黄埔条约》 居住传教权 租界的前身

为以传教为名的侵略行为奠定基础

小组讨论:李鸿章曾说,“数千年之未有大变局”,结合鸦片战争的史实,谈谈你的理解

政治上:领土、主权完整——领土、国家主权遭到破坏

经济上:自给自足的自然经济——自然经济逐渐解体,被迫卷入到资本主义世界市场

文化上:闭关自守、盲目排外——西学东渐,学习西方,萌发新思潮

中国开始沦为半殖民地半封建社会

鸦片战争是中国近代史的开端

社会性质:独立自主的封建社会——半殖民地半封建社会

社会主要矛盾:阶级矛盾——民族矛盾为主,阶级矛盾为次

革命任务:反封建反侵略

思考:鸦片战争是一场“通商战争”吗?为何是由英国发动的呢?

那次的战争我们称之为鸦片战争,英国则称之为通商战争,两方面都有理由……就世界大势论,那次的战争是不能避免的。——蒋廷黻《中国近代史》

英国之所以将鸦片战争称为“通商战争”,是为了美化鸦片战争侵略本质提出的新说法而已,这次战争给中国带来了严重、无法估计的危害。其之所以由英国发动,这是历史的必然,因为当时英国掌握了世界资本主义的霸权。

一、战争冲击——两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争

材料四:中英《南京条约》签订以后,欧洲资产阶级欣喜若狂,“一想到和三万万或四万万人开放贸易,大家好像全都发了疯似的他们满以为打开了中国这个广阔的市场,就能大量销售产品,获得高额利润。然而事实并非如此。1855年以前的十多年间,英国对华工业品贸易始终在二百万英镑左右徘徊。英国商人惊奇地发现,拥有36亿人口的中国,1853年人均消费英国棉纺织品的价值只有0.75便士,而仅有14600人的洪都拉斯,却人均消费英国棉纺织品934.5便士,恰好是中国的1246倍。他们把英国棉纺织品在中国滞销的原因归结为中国开放的口岸太少,英国在中国享受的特权太少。他们预料中国市场的远景却是广阔的,将来它的销量会比全欧洲还要多。——老人教版《中国近现代史》上册

阅读材料,回答上述材料现象出现的根源是什么?而英国人认为原因又是什么?

根源:自然经济的抵制作用

英国人认为原因:特权太少,中国市场还不够开放。

1、原因:

根本原因:进一步打开中国市场,扩大在华利益

直接原因:修约遭受拒绝

战争借口:“亚罗号”事件、“马神甫”事件

2、经过:

第一阶段

第二阶段

1856年

进攻广州

英法发动

美俄调停

1858年

进逼天津

《天津条约》

1860年

攻陷津京

火烧圆明园

《北京条约》

条约 内容

《天津条约》 外国公使进京;十口通商;赔款;军舰自由航行;游历、经商、传教

《北京条约》 承认《天津条约》;增开天津;割九龙司地方一区;赔款增至800万两;允许华工出国

中俄《北京条约》 《瑷珲条约》 侵占我国北方一百多万平方公里领土

影响:中国的领土、主权进一步遭受到破坏,半殖民地化程度进一步加深。

和中国开放贸易十年后……其消费能力竟不及荷兰的一半,甚至落后在巴西和土耳其之后。

——1852年《密切尔报告书》

1840-1842

1856-1860

分析两次鸦片战争之间的关系

(1)根本目的一脉相承:都是打开中国市场,变中国为英国等国的商品市场和原料产地。

(2)战争的性质一脉相承:都是侵略性的非正义的殖民掠夺战争。

(3)战争的影响一脉相承:鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会;

第二次鸦片战争使中国半殖民地半封建化的程度加深。

第二次鸦片战争是鸦片战争的继续

深刻改变了中国历史发展的进程,中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,中国开始丧失独立自主的地位,从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。鸦片战争成为中国近代史的开端。

两次鸦片战争的影响

半殖民地:国家形式上独立,但在政治、经济、文化各方面受帝国主义控制和压迫,

丧失了部分主权。

半封建:国家原有的封建经济(指自给自足的自然经济)遭到破坏,资本主义有了

一定的成分,但仍保持着封建剥削制度。

和议之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提。即茶坊酒肆之中,亦大书‘免谈时事’四字,俨有诗书偶语之禁。”

——林则徐《软尘私议》

英军登陆后,大多数时间内中国民众主动向其出售蔬菜、牲畜、粮食,英军舰队在珠江中和清军作战时,当地民众只是以一种局外人的身份,有如端午看赛龙舟时兴高采烈在远处观战。 ——梁发芾《晚清百姓为什么不那么爱国》

中国近代史是一部屈辱的历史,可是

我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人。虽是等于为帝王将相作家谱的所谓正史,也往往掩不住他们的光辉,这就是中国的脊梁。

——鲁迅

中国近代史,亦是一部书写中国人救亡图存的伟大史诗。

二、天朝因应——战争抗争

根据教材P93历史纵横、P94学习拓展并结合所学,归纳两次鸦片战争中中国各阶层对待侵略者的态度。

民间:广州三元里抗英斗争等

爱国官兵:战争中英勇抵抗侵略,如关天培、葛云飞、海龄等

清政府:由抵抗到勾结

核心素养:家国情怀

二、天朝因应——开眼看世界

人物 著作 地位

林则徐 《四洲志》记载各国情报、国际知识包括国际法知识 近代中国开眼看世界的第一人

魏源 《海国图志》介绍各国历史、地理、社会状态及军事、科技等。 提出“师夷长技以制夷”的思想。 是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”

徐继畬 《瀛寰志略》介绍近90个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情 是中国近代第一部世界地理著作

夷之长技有三:战艇、火器、养兵练兵之法。

局限:仅学习西方军事技术(器物层面);

没有付诸实践

积极:促进了思想的解放;有利于西学在中国的传播;

对洋务运动产生影响

二、天朝因应——开眼看世界

材料五:这些“开眼看世界”的先觉者的著作,在其问世之时对整个中国社会的影响有限,整个1850年代,《海国图志》《瀛寰志略》等书并未引起士林的太多震动,反而受到一些责难。 ——张海鹏《冲破闭关锁国困境开眼看世界的中国》

材料六:吉田松阴认为“清魏默深(魏源字默深)的筹海篇,议守、战、款,凿凿中款。清若尽之用,固足以制英寇,驭俄法”。吉田松阴利用《海国图志》……提出了“尊皇攘夷、维新变革”的主张。 ——王晓秋《鸦片战争对日本的影响》

根据下列两则材料谈谈中日对《海国图志》的不同态度

日本:借助《海国图志》,吸取中国鸦片战争的教训,积极学习西方,变法改革

中国:唯我独尊、天朝上国、盲目自大等天朝观念仍是“主旋律”

启示:社会意识反作用社会存在;

思想的解放能够推动社会的发展;

开眼看世界

乾隆帝1793年致

乔治三世的信

其实天朝德威远被,万国来王……无所不有……然从不贵奇巧,并无更需尔国制班物件。

——《九朝东华录》

?

师夷长技以制夷

学习任务:与五十年前乾隆帝的心态相比,“师夷长技以制夷”的提出反映了少数士大夫的心态发生了怎样的变化?

西方观:

技术观:

外交观:

不屑蛮夷

学习西方

不贵奇巧

先进技术

威武德化

抵制侵略

“师夷长技”思潮特点

(1)阶级:主要是地主阶级抵抗派。

(2)核心:向西方学习,寻求强国御侮之道。

(3)不足:他们的思想没有付诸实践,影响

也仅仅局限于部分知识分子中间。

晚清积弱,列强垂涎。

鸦片战争,炮火连年。

一八四二,浊浪滔天。

胁迫清廷,割地赔款。

静海律寺,康华丽舰。

南京条约,于此议签。

近代历史,兹为起点……

有碑为证,有钟为鉴。

——静海寺警世钟铭文(节选)

警世钟铭文见证了怎样的历史?

第16课 两次鸦片战争

课程标准:认识列强侵华对中国社会的影响;概述晚晴时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

重难点:两次鸦片战争的原因和影响

19世纪中期的世界与中国

1687

1689

1729

1757

1765

1781

1787

1789

1813

1840

1856

《自然哲学的数学原理》出版

英国颁布《权利法案》

设立军机处

关闭江浙闽

海关

《四库全书》初稿完成

天理教

攻打皇宫

鸦片

战争

第二次

鸦片战争

珍妮纺纱机

工业革命开始

美国通过

联邦宪法

法国大革命

爆发

学习任务:分析18-19世纪中期中国面临的世界形势?

中国

落后的自然经济

列强

发达的商品经济

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

道光皇帝

君主专制,日益腐败

先进的资本主义国家

攻占巴士底狱

《权利法案》

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

船坚炮利

装备陈旧,军备废弛

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

殖民扩张

闭关自守,愚昧无知

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

一、19 世纪中期的世界与中国

1.世界

(1)在工业革命推动下,资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占据主导地位。

(2)资本主义国家争夺殖民地的斗争日趋激烈(产品市场和原料需求)。

(1)英国:1820年,英国工业产量占世界工业生产总额的50%,英国贸易占世界贸易总额的18%。1840年前后,完成工业革命,促进了英国社会生产力的急速上升,英国迅速成为世界工厂,并建立世界殖民霸权,成为“日不落帝国”。

(2)法国:18世纪末,爆发了资产阶级革命,建立了资产阶级政权,并进行了工业革命,广泛开展殖民活动。

(3)俄国通过18世纪彼得大帝改革和19世纪的农奴制改革,使俄国走上了资本主义发展道路,即使还有封建残余,仍是欧亚举足轻重的大国。

(4)美国1776年7月4日发表独立宣言,在美洲建立了第一个资产阶级共和国。美国起步虽较晚,但发展速度却很快。它的农业机器数量迅速超过欧洲各国。至1850年,铁路总长达1.5万公里,居世界第一。

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

一、19 世纪中期的世界与中国

1.世界

(3)主要殖民主义国家矛头指向中国

①英国:在美洲、非洲夺取殖民地的同时,把目标对准了亚洲

②法国:从越南打开侵入亚洲的缺口

③俄国:势力侵及中国东北和新疆

④美国:美国商人活跃于世界各地,美国资产阶级成了英国侵华的帮凶

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

2.中国

(1)政治君主专制统治很顽固

(2)经济:自给自足的小农经济

(3)科技:处在传统状态(宋元领先,明清落后)

(4)军事:使用的武器主要是冷兵器,远远落后于英国的热兵器

(5)外交:闭关锁国

▲ 1840年的中国和世界形势图

落后

挨打

一、19 世纪中期的世界与中国

梦圆历史工作室 中外历史纲要(上 ) 第五单元 第16课 两次鸦片战争

材料一:1835年,英国工业产量占世界总产量的一半。英国用蒸汽机装备海军炮舰,陆军使用先进的后堂装弹的来复枪和火炮。那时候,英国成为“海上霸主”,它的军舰横行世界,到处进行殖民侵略。

一、战争冲击——历史背景

对比项 英国 中国

政治 资本主义民主制 封建君主专制

经济 完成工业革命,资本主义发展 自给自足的小农经济

外交 对外殖民扩张 闭关锁国,天朝上国

军事 船坚炮利 军队废弛,武器落后

文明形态 先进的工业文明 落后的农耕文明

根本原因:英国完成工业革命,迫切需要更多原料和市场,要求打开中国大门。

客观原因:清朝封建统治日益衰落。

战争爆发不可避免

罪恶的贸易:鸦片走私

从17世纪开始,英国就从中国采购茶叶、丝绸和瓷器,之后还从中国采购土布。然而,英国产品在中国并不受欢迎,英国也拿不出多少产品与中国交换。进口多于出口,形成了巨大的收支逆差,白银大量流入中国。

为平衡逆差,英国商人开始向中国走私鸦片,并从中牟取暴利。从19世纪20年代开始,鸦片输入量激增,白银流向开始改变,据统计,鸦片战争前夕,中国每年的白银流出量在1000万两以上。

材料二:当鸦片未盛行之时,吸食者不过害及其身,故杖徙已足蔽辜;迨流毒于天下则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄( yìyì )视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。兴思及此,能不股栗!

——《林则徐集·奏稿中》

根据材料结合所学,思考英国走私鸦片的原因,鸦片走私对中国造成的危害以及中国的应对措施。

原因:为了扭转中英贸易逆差。

危害:银荒兵弱,威胁统治

措施:禁烟运动

材料三:“中国禁烟运动给了我们一个战争的机会。……可以使我们终于乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受。这种机会也许不会再来,是不能轻易放过的。”

——《安德鲁·韩德森致拉本特函》

直接原因:虎门销烟

林则徐虎门销烟显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志。

“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之”

一、战争冲击——两次鸦片战争

(一)鸦片战争

1、过程:

第一阶段

第二阶段

1840.6

广夏定津

1841初

占香港岛

1842.8

订立合约

2、结果:

清政府战败,被迫签订了第一批不平等条约

腐朽的封建君主专制制度无法对抗先进的资本主义制度

条约 内容 影响

《南京条约》 割地 破坏中国领土主权

赔款 加重人民负担

通商 打开了中国东南沿海的门户,改变了中国对外贸易的中心

协定关税 破坏中国的关税主权

《五口通商章程》 领事裁判权 破坏中国的司法主权

《虎门条约》 片面最惠国待遇 破坏中国的贸易主权

中美《望厦条约》 “巡查贸易” 破坏中国的领海主权

中法《黄埔条约》 居住传教权 租界的前身

为以传教为名的侵略行为奠定基础

小组讨论:李鸿章曾说,“数千年之未有大变局”,结合鸦片战争的史实,谈谈你的理解

政治上:领土、主权完整——领土、国家主权遭到破坏

经济上:自给自足的自然经济——自然经济逐渐解体,被迫卷入到资本主义世界市场

文化上:闭关自守、盲目排外——西学东渐,学习西方,萌发新思潮

中国开始沦为半殖民地半封建社会

鸦片战争是中国近代史的开端

社会性质:独立自主的封建社会——半殖民地半封建社会

社会主要矛盾:阶级矛盾——民族矛盾为主,阶级矛盾为次

革命任务:反封建反侵略

思考:鸦片战争是一场“通商战争”吗?为何是由英国发动的呢?

那次的战争我们称之为鸦片战争,英国则称之为通商战争,两方面都有理由……就世界大势论,那次的战争是不能避免的。——蒋廷黻《中国近代史》

英国之所以将鸦片战争称为“通商战争”,是为了美化鸦片战争侵略本质提出的新说法而已,这次战争给中国带来了严重、无法估计的危害。其之所以由英国发动,这是历史的必然,因为当时英国掌握了世界资本主义的霸权。

一、战争冲击——两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争

材料四:中英《南京条约》签订以后,欧洲资产阶级欣喜若狂,“一想到和三万万或四万万人开放贸易,大家好像全都发了疯似的他们满以为打开了中国这个广阔的市场,就能大量销售产品,获得高额利润。然而事实并非如此。1855年以前的十多年间,英国对华工业品贸易始终在二百万英镑左右徘徊。英国商人惊奇地发现,拥有36亿人口的中国,1853年人均消费英国棉纺织品的价值只有0.75便士,而仅有14600人的洪都拉斯,却人均消费英国棉纺织品934.5便士,恰好是中国的1246倍。他们把英国棉纺织品在中国滞销的原因归结为中国开放的口岸太少,英国在中国享受的特权太少。他们预料中国市场的远景却是广阔的,将来它的销量会比全欧洲还要多。——老人教版《中国近现代史》上册

阅读材料,回答上述材料现象出现的根源是什么?而英国人认为原因又是什么?

根源:自然经济的抵制作用

英国人认为原因:特权太少,中国市场还不够开放。

1、原因:

根本原因:进一步打开中国市场,扩大在华利益

直接原因:修约遭受拒绝

战争借口:“亚罗号”事件、“马神甫”事件

2、经过:

第一阶段

第二阶段

1856年

进攻广州

英法发动

美俄调停

1858年

进逼天津

《天津条约》

1860年

攻陷津京

火烧圆明园

《北京条约》

条约 内容

《天津条约》 外国公使进京;十口通商;赔款;军舰自由航行;游历、经商、传教

《北京条约》 承认《天津条约》;增开天津;割九龙司地方一区;赔款增至800万两;允许华工出国

中俄《北京条约》 《瑷珲条约》 侵占我国北方一百多万平方公里领土

影响:中国的领土、主权进一步遭受到破坏,半殖民地化程度进一步加深。

和中国开放贸易十年后……其消费能力竟不及荷兰的一半,甚至落后在巴西和土耳其之后。

——1852年《密切尔报告书》

1840-1842

1856-1860

分析两次鸦片战争之间的关系

(1)根本目的一脉相承:都是打开中国市场,变中国为英国等国的商品市场和原料产地。

(2)战争的性质一脉相承:都是侵略性的非正义的殖民掠夺战争。

(3)战争的影响一脉相承:鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会;

第二次鸦片战争使中国半殖民地半封建化的程度加深。

第二次鸦片战争是鸦片战争的继续

深刻改变了中国历史发展的进程,中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,中国开始丧失独立自主的地位,从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。鸦片战争成为中国近代史的开端。

两次鸦片战争的影响

半殖民地:国家形式上独立,但在政治、经济、文化各方面受帝国主义控制和压迫,

丧失了部分主权。

半封建:国家原有的封建经济(指自给自足的自然经济)遭到破坏,资本主义有了

一定的成分,但仍保持着封建剥削制度。

和议之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提。即茶坊酒肆之中,亦大书‘免谈时事’四字,俨有诗书偶语之禁。”

——林则徐《软尘私议》

英军登陆后,大多数时间内中国民众主动向其出售蔬菜、牲畜、粮食,英军舰队在珠江中和清军作战时,当地民众只是以一种局外人的身份,有如端午看赛龙舟时兴高采烈在远处观战。 ——梁发芾《晚清百姓为什么不那么爱国》

中国近代史是一部屈辱的历史,可是

我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人。虽是等于为帝王将相作家谱的所谓正史,也往往掩不住他们的光辉,这就是中国的脊梁。

——鲁迅

中国近代史,亦是一部书写中国人救亡图存的伟大史诗。

二、天朝因应——战争抗争

根据教材P93历史纵横、P94学习拓展并结合所学,归纳两次鸦片战争中中国各阶层对待侵略者的态度。

民间:广州三元里抗英斗争等

爱国官兵:战争中英勇抵抗侵略,如关天培、葛云飞、海龄等

清政府:由抵抗到勾结

核心素养:家国情怀

二、天朝因应——开眼看世界

人物 著作 地位

林则徐 《四洲志》记载各国情报、国际知识包括国际法知识 近代中国开眼看世界的第一人

魏源 《海国图志》介绍各国历史、地理、社会状态及军事、科技等。 提出“师夷长技以制夷”的思想。 是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”

徐继畬 《瀛寰志略》介绍近90个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情 是中国近代第一部世界地理著作

夷之长技有三:战艇、火器、养兵练兵之法。

局限:仅学习西方军事技术(器物层面);

没有付诸实践

积极:促进了思想的解放;有利于西学在中国的传播;

对洋务运动产生影响

二、天朝因应——开眼看世界

材料五:这些“开眼看世界”的先觉者的著作,在其问世之时对整个中国社会的影响有限,整个1850年代,《海国图志》《瀛寰志略》等书并未引起士林的太多震动,反而受到一些责难。 ——张海鹏《冲破闭关锁国困境开眼看世界的中国》

材料六:吉田松阴认为“清魏默深(魏源字默深)的筹海篇,议守、战、款,凿凿中款。清若尽之用,固足以制英寇,驭俄法”。吉田松阴利用《海国图志》……提出了“尊皇攘夷、维新变革”的主张。 ——王晓秋《鸦片战争对日本的影响》

根据下列两则材料谈谈中日对《海国图志》的不同态度

日本:借助《海国图志》,吸取中国鸦片战争的教训,积极学习西方,变法改革

中国:唯我独尊、天朝上国、盲目自大等天朝观念仍是“主旋律”

启示:社会意识反作用社会存在;

思想的解放能够推动社会的发展;

开眼看世界

乾隆帝1793年致

乔治三世的信

其实天朝德威远被,万国来王……无所不有……然从不贵奇巧,并无更需尔国制班物件。

——《九朝东华录》

?

师夷长技以制夷

学习任务:与五十年前乾隆帝的心态相比,“师夷长技以制夷”的提出反映了少数士大夫的心态发生了怎样的变化?

西方观:

技术观:

外交观:

不屑蛮夷

学习西方

不贵奇巧

先进技术

威武德化

抵制侵略

“师夷长技”思潮特点

(1)阶级:主要是地主阶级抵抗派。

(2)核心:向西方学习,寻求强国御侮之道。

(3)不足:他们的思想没有付诸实践,影响

也仅仅局限于部分知识分子中间。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进