5-3《人皆有不忍人之心》课件(共58张PPT) 2023-2024新统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5-3《人皆有不忍人之心》课件(共58张PPT) 2023-2024新统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 42.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-24 11:13:09 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

《人皆有不忍人之心》

不忍人之心

主讲:呆老师

人

皆

有

不

忍

人

之

心

学习目标

掌握课文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

理清论证思路,学习文章中的多种论证方法。

品味孟子散文逻辑严密、气势磅礴的艺术风格和高超的论辩技巧。

理解本文的主旨,感悟孟子性善论在当下的现实意义。

孟母三迁

汉·刘向《列女传·邹孟轲母》:

“邹孟轲之母也,号孟母。其舍近墓,孟子之少也,嬉游为墓间之事,踊跃筑埋。孟母曰:‘此非吾所以居处子,’乃去,舍市傍。其嬉戏为贾人街卖之事,孟母又

曰:‘此非吾所以居处子也。’复徙,舍学宫之

傍,其嬉游乃设俎豆,揖让退进。孟母曰:

‘真可以居吾子矣。’遂居之。及孟子长,学六

艺,卒成大儒之名。”

知人论世

走进亚圣

读《论语》如沐春风;

读《孟子》如闻战鼓。

——易中天

孟子语录

人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

穷则独善其身,达则兼济天下。

孟子简介

孟子(约前372年—前289年),姬姓,孟氏,名轲,字子舆,战国时期邹国(今山东邹城)人,著名哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。后人尊称他为“亚圣”。他继承和发展了孔子的思想,把孔子侧重于个人道德的“仁”,推演为政治方面的仁政学说。

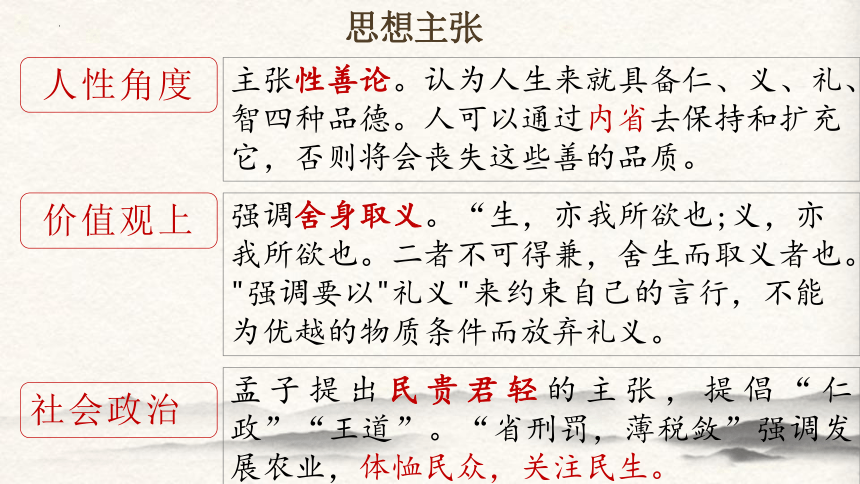

思想主张

主张性善论。认为人生来就具备仁、义、礼、智四种品德。人可以通过内省去保持和扩充它,否则将会丧失这些善的品质。

强调舍身取义。“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。"强调要以"礼义"来约束自己的言行,不能为优越的物质条件而放弃礼义。

人性角度

价值观上

社会政治

孟子提出民贵君轻的主张,提倡“仁政”“王道”。“省刑罚,薄税敛”强调发展农业,体恤民众,关注民生。

作品介绍

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。《孟子》与《论语》同是语录体散文,从《论语》那种语录体发展为长篇巨制,是古典散文从“章”到“篇”的过渡形式。篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

战国中期_大争之世

《孟子·离娄上》

“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”

《孟子·梁惠王上》

“仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”

创作背景

孟子生活的战国中期,封建制已经在各国确立。各诸侯国互相攻伐,对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混乱的局面已成为社会经济进一步发展的障碍。尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。《人皆有不忍人之心》即是其一。

《齐桓晋文之事》中孟子和齐宣王的对话:

王天下的关键,在于保民;保民的根源,在于有不忍之心;不忍之心的作用,在于推恩,推行仁政;推行仁政的具体措施,在于制民之产。

齐宣王的不忍之心是对动物而言的,孟子让他把不忍之心扩充到人,做到这样才能施行仁政,才能保民统治天下。

古月曾照今时人

是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡;此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉!

古月曾照今时人

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,

不忍之心

人之四端

解读标题

人皆有不忍人之心

“忍”,狠。

(君王为人不忍《鸿门宴》)

“忍人”:狠心对待别人。

“不忍人之心”:指怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。【笔记】

读准字音

恻 隐

孺 子

要 誉

怵 惕

内 交

羞 恶

(rú)

(cè)

(yāo)

(chù tì)

(nà)

(wù)

疏通文意,梳理孟子的论证思路,填好下面行文结构图。

人皆有不忍人之心

中心论点:

论证

过程

举例引入

恻隐之心:仁之端

羞恶之心:义之端

辞让之心:礼之端

是非之心:智之端

排比

正反

正:足以保四海

反:不足以事父母

孺子入井

人皆有不忍人之心

四端犹如四体

比喻

划分层次【笔记】

(开头…可运之掌上):提出中心论点“人皆有不忍人之心”,指出“以不忍人之心,行不忍人之政”治理天下就很容易了。

(所以谓人皆有…非恶其声而然也):举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

(由是观之…智之端也):排比,提出“四端”。

(人之有是四端也…不足以事父母):对比论证点明“四端”的意义。

研读第一层

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

(于)掌上,状语后置句

孟子说:“人都有怜爱别人的心。古代帝王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就像把天下放在手掌上运转一样容易了。

译

文

开门见山,直接摆出观点:人皆有不忍人之心

以先王为例,突出以“仁心”行“仁政”的思想,有说服力。

用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

分析第一部分的行文脉络

首先

然后

最后

如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

性

善

论

人本身所固有的

是天经地义的

“不忍人之心”

“不忍人之政”

“仁心”

“仁政”

是什么

特点是

立足思想

研读第二层

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

……的原因

突然

惊骇、恐惧

表因果,因为

通“纳”,结交

求取

厌恶

这样

说人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是)人们如果突然看见一个小孩要掉进井里,都会产生恐惧怜悯的心理——这不是因为想跟孩子的父母结交,不是因为想向同乡朋友博取声誉,也不是因为厌恶孩子的哭声才产生这种恐惧同情心理的。

非所以内交于孺子之父母也,

非所以要誉于乡党朋友也。

状语后置句

谓语

状语(介+名词)

译

文

“怵惕恻隐之心”即“悲悯之心”,是一种博大的情怀,它促使人关注身边的人、事物,乃至世界,从而关注人生的意义。

诗人与农民

半夜呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行。

时人不识农家苦,将谓田中谷自生。 ——唐·颜仁郁《农家》

农夫心内如汤煮,公子王孙把扇摇。——宋·无名氏《赤日炎炎把扇摇》

我愿君王心,化作光明烛。不照绮罗筵,只照逃亡屋。

——唐·聂夷中《伤田家》

1.分析“怵惕恻隐之心”的含义?

通过举例论证(孺子入井)的方法,用普通百姓的恻隐之心来论证“人皆有不忍人之心”的中心论点。为下文引出“四端”及仁政,做铺垫。

2.第二层运用了什么论证方法?有何作用?

研读第三层

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。

对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶

萌芽,发端

谦逊,推让

判断句

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻、憎恶心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。同情心是仁的发端;羞恶心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

一、以“者”,“也”为标志的判断句。

二、用动词“为”或“是”表示判断。

三、用“即、乃、则、本、诚、素”等副词表示肯定判断。

四、用“非”表示否定判断。

五、无标志判断句,在语义上主谓直接判断。

判断句

译

文

廉颇者,赵之良将也。——《廉颇蔺相如列传》

和氏璧,天下所共传宝也。——《廉颇蔺相如列传》

梁父即楚将项燕。——《项羽本纪》

吾乃常山赵子龙。——《三国演义》

此则岳阳楼之大观也。——《岳阳楼记》

臣本布衣,躬耕于南阳。——《出师表》

问其人,本长安倡女。——《琵琶行》

此诚危急存亡之秋也。——《出师表》

且相如素贱人。——《廉颇蔺相如列传》

子非鱼,安知鱼之乐?——《庄子·秋水》

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。——《六国论》

此物故非西产。——《促织》

刘备天下枭雄。——《赤壁之战》

农,天下之本。——《史记·孝文本纪》

孟子认为“不忍人之心”包括哪四个方面?

四端

四心

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

——

——

——

——

仁义礼智

孟子认为每个人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”。他认为人所具有的“四心”是“仁义礼智”的发端。

第三层运用了什么论证方法?语言上有何特点?

反面论证:与前面的正面论证结合,一正一反,论证角度多样,说服力更强。

多次使用排比句式,整齐有气势。

研读第四层

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

这

就像

转折连词,但是

四肢

名词作动词,伤害;自贼:宾语前置(伤害自己)

通“燃”

流通,指泉水涌出

充实

研读第四层

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

如果

安定

侍奉

天下

天下

1、九州:中国的别称,天下的意思。

2、河山:河流和山岭,指国家疆土。

3、江山:多指以政治自治权区别出来的领地。

4、华夏:是中国的古称,汉族的自称。

5、中原:指黄河中下游地区,指国家疆土。

宇内

四海

八荒

人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却认为自己不行的人,是自己伤害自己;认为他的君主不行的,是伤害他的君主。所有自身具有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始涌出来。如果能够扩充它们,就足以安定天下;如果不能够扩充它们,就不足以侍奉父母。”

译

文

第四层运用了什么论证方法?

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”。以“四端”与“四体”进行设喻,启发对方,使对方更易接受自己的观点。

对比论证:借助“足以保四海”和“不足以事父母”两种截然不同的结果对比,强调“扩而充之四端”的重要性。

荀子认为人性本恶,所以人要注重后天学习,才能逐渐趋于善;孟子认为人性本善,那还要不要注重后天的学习呢?(根据原文回答)

要。人有“四心”,也就是有“四端”。“端”是“开始”的意思。也就是说,人人都有仁义礼智的萌芽,刚刚燃烧的火或者刚刚流出的泉水一样,还需要“扩而充之”,不然的话,就会熄灭或枯竭。在孟子看来即使人的本性是善的,人的私欲膨胀,也会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的善心,有意识地主动修炼养成自己。我们才能成为一个仁者。孟子的“扩充”论背后,实质上是对于个体责任担当的要求。

概括最后一部分的内容及作用。

总结“四端”的意义。将“不忍人之心”和“四端”与“安定国家”“孝顺父母”联系到一起,升华了思想,点明了政治主张。

从理论基础来说,孟子的确是主张性善论,但从实践来说,他还是重视后天努力的作用的。

取譬设喻

因势利导

孟子的文章有何论证特点?

论证逻辑清晰

文章采用提出论点,论证论点,总结论点的结构,逻辑严密,层层推进,具有不可辩驳的说服力。

论证语言气势磅礴

使用大量排比句、判断句,大大增强了文章的说服力和感染力,极富雄辩色彩。

论证方法多样

运用举例论证,对比论证,道理论证等多种论证方法。

文章以人突然看见孩子将要掉入井里的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此得出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。

读出论证冲突。(p47) 注意结合自身经验和现实生活,探究孟子这些论断是否有充分的合理性,并分享交流。

观点:有合理性

理由:

1.孟子论证了“恻隐之心”(“不忍人之心”)之后,其他三种道德情感也就不证自明了。在孟子看来,其余“三心”与“恻隐之心”同出一源,只是在不同场合有不同表现而已。“羞恶之心”是“不忍之心”的反面表达;“辞让之心”出于对他人的尊重,与“不忍之心”互为表里;“是非之心”是道德判断,其标准就是恻隐、羞恶、辞让。

观点:有合理性

理由:

2.整个时代都在崇尚军事武力,导致民不聊生,孟子提出“人皆有不忍人之心”,是希望统治者实施仁政,用“不忍人之心”像父母爱孩子一样爱百姓,使百姓免于战乱之苦。所以提出“人皆有不忍人之心”,论述“四端”对为人处世、治理天下有重要的时代意义,思想上是积极的。

观点:不合理

理由:

1.“以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。”说法过于果断,把事情看得太简单,当中忽视了诸多造就成功的必要因素,如统治的方向、目的、政策、手段,统治者的个人能力、统筹力、执行力等。

观点:不合理

理由:2.一个孩子掉进井里大多数人会感到怵惕恻隐,假如快要掉进井里的是一个臭名昭著、大家厌恶至极、人人得而诛之的人,又或者是有矛盾、有仇恨的熟人,那人又是否会产生强烈的恻隐之心呢?所以有没有“不忍人之心”要看具体对象。

3.一个孩子掉进井里,人必然会感到怵惕恻隐吗?或许有的人是冷漠无视的心理,有的则是幸灾乐祸的心理,甚至是凑热闹的看客心理。所以有没有“不忍人之心”还要看具体的人,不同的人会有不同的心理反应。

观点:不合理

理由:4.见孩子将入于井而有怵惕之心只能说明人有恻隐之心,不能证明人有其他三心。

5.没有“四心”的其中“一心”就“非人也”,说法过于武断绝对。

6.“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也”,由“四心”直接判断得出“四端”,当中是否存在一一对应关系还值得商酌。

7.“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母”,该说法也同样绝对。

仁义礼智

吾之四端

联系时代 启发人生

孟子的“不忍人之心”在现实生活中有何意义?请你结合本课的学习,联系时代,谈谈自己的思考与感悟。

观点一:

孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

观点二:

孟子他强调治国要爱民、与民同忧同乐,“民为贵,社稷次之,君为轻”,深刻地阐述了人民在社会生活中的重要作用。在现代社会中,我们要借鉴历史上的经验教训,吸取孟子以民为本思想的精华,不断培养热爱人民的思想情感,相信人民,依靠人民。

性善论 PK 性恶论

1.两者并非是孟子和荀子强调的结论,而是各自阐述政治思想的前提。孟子借性善论来阐发仁政、内求的重要性,而荀子则借性恶论来阐发道德教化、外求的重要性。

2.人有多面性。一个人有不忍人之心与他有伤害别人的心并不冲突,两者不是非此即彼的关系。有纯良一面,也有阴暗一面,要努力把纯良扩而充之。

3.无论是向内求己还是向外接受教育,都是合理的,两种方式结合才能提高道德修养。

学以致用

小小练习

一、选择题

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也

B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达

D.苟不充之,不足以事父母

D

【解析】

A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

一、选择题

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也

B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立

D.治天下可运之掌上

A

A项,判断句,“…者,…也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“______________________”。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“__________________,_______________”形象地说明其于人的重要性。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,______________”。

人皆有不忍人之心

人之有是四端也

苟能充之

犹其有四体也

足以保四海

儒家思想

理想的社会对什么样的?人应该以怎样的姿态生存于世?

修身、立世。通过礼乐制度提高自身修养,强调人处在社会的关系中所发挥的重要作用,肯定人的自身价值,达到社会“大同”。

鲁迅的《且介亭杂文末集·这也是生活》

“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”

人活在这个世上,本就不是一个人的事,每个人都与他人有着千丝万缕的联系,国家的兴亡,匹夫有责,我们每个人的生命都与国家的命运息息相关。在遇到困难和挫折时,不要轻易放弃,要坚定信念,勇敢面对,因为我们的生命与他人相连,与国家的命运相连。

哈佛大学校长白乐瑞(Lawrence S. Bacow)莅临北京大学发表了题为《真理的追求与大学的使命》

“我们的世界是由人类活动创造的。如果我们对世界不满意,我们就应该去改变它。千万不要落入危险的思想陷阱,以为世界本来就是这样。世界永远都在改变。”

儒道的进取有为,不是莽撞天真,

而是看清了世界真相后的“明知不可为而为之”;

是“我能看清局势,依旧不服”;

是时代有自己的宏大,而我,尽力而为。

不辜负时代,更别辜负唯一的自己。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

《人皆有不忍人之心》

不忍人之心

儒

家

仁者爱人,有礼者敬人。

爱人者人恒爱之,

敬人者人恒敬之。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

《人皆有不忍人之心》

不忍人之心

主讲:呆老师

人

皆

有

不

忍

人

之

心

学习目标

掌握课文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

理清论证思路,学习文章中的多种论证方法。

品味孟子散文逻辑严密、气势磅礴的艺术风格和高超的论辩技巧。

理解本文的主旨,感悟孟子性善论在当下的现实意义。

孟母三迁

汉·刘向《列女传·邹孟轲母》:

“邹孟轲之母也,号孟母。其舍近墓,孟子之少也,嬉游为墓间之事,踊跃筑埋。孟母曰:‘此非吾所以居处子,’乃去,舍市傍。其嬉戏为贾人街卖之事,孟母又

曰:‘此非吾所以居处子也。’复徙,舍学宫之

傍,其嬉游乃设俎豆,揖让退进。孟母曰:

‘真可以居吾子矣。’遂居之。及孟子长,学六

艺,卒成大儒之名。”

知人论世

走进亚圣

读《论语》如沐春风;

读《孟子》如闻战鼓。

——易中天

孟子语录

人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

穷则独善其身,达则兼济天下。

孟子简介

孟子(约前372年—前289年),姬姓,孟氏,名轲,字子舆,战国时期邹国(今山东邹城)人,著名哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。后人尊称他为“亚圣”。他继承和发展了孔子的思想,把孔子侧重于个人道德的“仁”,推演为政治方面的仁政学说。

思想主张

主张性善论。认为人生来就具备仁、义、礼、智四种品德。人可以通过内省去保持和扩充它,否则将会丧失这些善的品质。

强调舍身取义。“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。"强调要以"礼义"来约束自己的言行,不能为优越的物质条件而放弃礼义。

人性角度

价值观上

社会政治

孟子提出民贵君轻的主张,提倡“仁政”“王道”。“省刑罚,薄税敛”强调发展农业,体恤民众,关注民生。

作品介绍

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。《孟子》与《论语》同是语录体散文,从《论语》那种语录体发展为长篇巨制,是古典散文从“章”到“篇”的过渡形式。篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

战国中期_大争之世

《孟子·离娄上》

“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”

《孟子·梁惠王上》

“仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”

创作背景

孟子生活的战国中期,封建制已经在各国确立。各诸侯国互相攻伐,对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混乱的局面已成为社会经济进一步发展的障碍。尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。《人皆有不忍人之心》即是其一。

《齐桓晋文之事》中孟子和齐宣王的对话:

王天下的关键,在于保民;保民的根源,在于有不忍之心;不忍之心的作用,在于推恩,推行仁政;推行仁政的具体措施,在于制民之产。

齐宣王的不忍之心是对动物而言的,孟子让他把不忍之心扩充到人,做到这样才能施行仁政,才能保民统治天下。

古月曾照今时人

是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡;此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉!

古月曾照今时人

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,

不忍之心

人之四端

解读标题

人皆有不忍人之心

“忍”,狠。

(君王为人不忍《鸿门宴》)

“忍人”:狠心对待别人。

“不忍人之心”:指怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。【笔记】

读准字音

恻 隐

孺 子

要 誉

怵 惕

内 交

羞 恶

(rú)

(cè)

(yāo)

(chù tì)

(nà)

(wù)

疏通文意,梳理孟子的论证思路,填好下面行文结构图。

人皆有不忍人之心

中心论点:

论证

过程

举例引入

恻隐之心:仁之端

羞恶之心:义之端

辞让之心:礼之端

是非之心:智之端

排比

正反

正:足以保四海

反:不足以事父母

孺子入井

人皆有不忍人之心

四端犹如四体

比喻

划分层次【笔记】

(开头…可运之掌上):提出中心论点“人皆有不忍人之心”,指出“以不忍人之心,行不忍人之政”治理天下就很容易了。

(所以谓人皆有…非恶其声而然也):举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

(由是观之…智之端也):排比,提出“四端”。

(人之有是四端也…不足以事父母):对比论证点明“四端”的意义。

研读第一层

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

(于)掌上,状语后置句

孟子说:“人都有怜爱别人的心。古代帝王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就像把天下放在手掌上运转一样容易了。

译

文

开门见山,直接摆出观点:人皆有不忍人之心

以先王为例,突出以“仁心”行“仁政”的思想,有说服力。

用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

分析第一部分的行文脉络

首先

然后

最后

如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

性

善

论

人本身所固有的

是天经地义的

“不忍人之心”

“不忍人之政”

“仁心”

“仁政”

是什么

特点是

立足思想

研读第二层

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

……的原因

突然

惊骇、恐惧

表因果,因为

通“纳”,结交

求取

厌恶

这样

说人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是)人们如果突然看见一个小孩要掉进井里,都会产生恐惧怜悯的心理——这不是因为想跟孩子的父母结交,不是因为想向同乡朋友博取声誉,也不是因为厌恶孩子的哭声才产生这种恐惧同情心理的。

非所以内交于孺子之父母也,

非所以要誉于乡党朋友也。

状语后置句

谓语

状语(介+名词)

译

文

“怵惕恻隐之心”即“悲悯之心”,是一种博大的情怀,它促使人关注身边的人、事物,乃至世界,从而关注人生的意义。

诗人与农民

半夜呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行。

时人不识农家苦,将谓田中谷自生。 ——唐·颜仁郁《农家》

农夫心内如汤煮,公子王孙把扇摇。——宋·无名氏《赤日炎炎把扇摇》

我愿君王心,化作光明烛。不照绮罗筵,只照逃亡屋。

——唐·聂夷中《伤田家》

1.分析“怵惕恻隐之心”的含义?

通过举例论证(孺子入井)的方法,用普通百姓的恻隐之心来论证“人皆有不忍人之心”的中心论点。为下文引出“四端”及仁政,做铺垫。

2.第二层运用了什么论证方法?有何作用?

研读第三层

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。

对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶

萌芽,发端

谦逊,推让

判断句

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻、憎恶心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。同情心是仁的发端;羞恶心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

一、以“者”,“也”为标志的判断句。

二、用动词“为”或“是”表示判断。

三、用“即、乃、则、本、诚、素”等副词表示肯定判断。

四、用“非”表示否定判断。

五、无标志判断句,在语义上主谓直接判断。

判断句

译

文

廉颇者,赵之良将也。——《廉颇蔺相如列传》

和氏璧,天下所共传宝也。——《廉颇蔺相如列传》

梁父即楚将项燕。——《项羽本纪》

吾乃常山赵子龙。——《三国演义》

此则岳阳楼之大观也。——《岳阳楼记》

臣本布衣,躬耕于南阳。——《出师表》

问其人,本长安倡女。——《琵琶行》

此诚危急存亡之秋也。——《出师表》

且相如素贱人。——《廉颇蔺相如列传》

子非鱼,安知鱼之乐?——《庄子·秋水》

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。——《六国论》

此物故非西产。——《促织》

刘备天下枭雄。——《赤壁之战》

农,天下之本。——《史记·孝文本纪》

孟子认为“不忍人之心”包括哪四个方面?

四端

四心

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

——

——

——

——

仁义礼智

孟子认为每个人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”。他认为人所具有的“四心”是“仁义礼智”的发端。

第三层运用了什么论证方法?语言上有何特点?

反面论证:与前面的正面论证结合,一正一反,论证角度多样,说服力更强。

多次使用排比句式,整齐有气势。

研读第四层

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

这

就像

转折连词,但是

四肢

名词作动词,伤害;自贼:宾语前置(伤害自己)

通“燃”

流通,指泉水涌出

充实

研读第四层

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

如果

安定

侍奉

天下

天下

1、九州:中国的别称,天下的意思。

2、河山:河流和山岭,指国家疆土。

3、江山:多指以政治自治权区别出来的领地。

4、华夏:是中国的古称,汉族的自称。

5、中原:指黄河中下游地区,指国家疆土。

宇内

四海

八荒

人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却认为自己不行的人,是自己伤害自己;认为他的君主不行的,是伤害他的君主。所有自身具有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始涌出来。如果能够扩充它们,就足以安定天下;如果不能够扩充它们,就不足以侍奉父母。”

译

文

第四层运用了什么论证方法?

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”。以“四端”与“四体”进行设喻,启发对方,使对方更易接受自己的观点。

对比论证:借助“足以保四海”和“不足以事父母”两种截然不同的结果对比,强调“扩而充之四端”的重要性。

荀子认为人性本恶,所以人要注重后天学习,才能逐渐趋于善;孟子认为人性本善,那还要不要注重后天的学习呢?(根据原文回答)

要。人有“四心”,也就是有“四端”。“端”是“开始”的意思。也就是说,人人都有仁义礼智的萌芽,刚刚燃烧的火或者刚刚流出的泉水一样,还需要“扩而充之”,不然的话,就会熄灭或枯竭。在孟子看来即使人的本性是善的,人的私欲膨胀,也会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的善心,有意识地主动修炼养成自己。我们才能成为一个仁者。孟子的“扩充”论背后,实质上是对于个体责任担当的要求。

概括最后一部分的内容及作用。

总结“四端”的意义。将“不忍人之心”和“四端”与“安定国家”“孝顺父母”联系到一起,升华了思想,点明了政治主张。

从理论基础来说,孟子的确是主张性善论,但从实践来说,他还是重视后天努力的作用的。

取譬设喻

因势利导

孟子的文章有何论证特点?

论证逻辑清晰

文章采用提出论点,论证论点,总结论点的结构,逻辑严密,层层推进,具有不可辩驳的说服力。

论证语言气势磅礴

使用大量排比句、判断句,大大增强了文章的说服力和感染力,极富雄辩色彩。

论证方法多样

运用举例论证,对比论证,道理论证等多种论证方法。

文章以人突然看见孩子将要掉入井里的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此得出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。

读出论证冲突。(p47) 注意结合自身经验和现实生活,探究孟子这些论断是否有充分的合理性,并分享交流。

观点:有合理性

理由:

1.孟子论证了“恻隐之心”(“不忍人之心”)之后,其他三种道德情感也就不证自明了。在孟子看来,其余“三心”与“恻隐之心”同出一源,只是在不同场合有不同表现而已。“羞恶之心”是“不忍之心”的反面表达;“辞让之心”出于对他人的尊重,与“不忍之心”互为表里;“是非之心”是道德判断,其标准就是恻隐、羞恶、辞让。

观点:有合理性

理由:

2.整个时代都在崇尚军事武力,导致民不聊生,孟子提出“人皆有不忍人之心”,是希望统治者实施仁政,用“不忍人之心”像父母爱孩子一样爱百姓,使百姓免于战乱之苦。所以提出“人皆有不忍人之心”,论述“四端”对为人处世、治理天下有重要的时代意义,思想上是积极的。

观点:不合理

理由:

1.“以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。”说法过于果断,把事情看得太简单,当中忽视了诸多造就成功的必要因素,如统治的方向、目的、政策、手段,统治者的个人能力、统筹力、执行力等。

观点:不合理

理由:2.一个孩子掉进井里大多数人会感到怵惕恻隐,假如快要掉进井里的是一个臭名昭著、大家厌恶至极、人人得而诛之的人,又或者是有矛盾、有仇恨的熟人,那人又是否会产生强烈的恻隐之心呢?所以有没有“不忍人之心”要看具体对象。

3.一个孩子掉进井里,人必然会感到怵惕恻隐吗?或许有的人是冷漠无视的心理,有的则是幸灾乐祸的心理,甚至是凑热闹的看客心理。所以有没有“不忍人之心”还要看具体的人,不同的人会有不同的心理反应。

观点:不合理

理由:4.见孩子将入于井而有怵惕之心只能说明人有恻隐之心,不能证明人有其他三心。

5.没有“四心”的其中“一心”就“非人也”,说法过于武断绝对。

6.“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也”,由“四心”直接判断得出“四端”,当中是否存在一一对应关系还值得商酌。

7.“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母”,该说法也同样绝对。

仁义礼智

吾之四端

联系时代 启发人生

孟子的“不忍人之心”在现实生活中有何意义?请你结合本课的学习,联系时代,谈谈自己的思考与感悟。

观点一:

孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

观点二:

孟子他强调治国要爱民、与民同忧同乐,“民为贵,社稷次之,君为轻”,深刻地阐述了人民在社会生活中的重要作用。在现代社会中,我们要借鉴历史上的经验教训,吸取孟子以民为本思想的精华,不断培养热爱人民的思想情感,相信人民,依靠人民。

性善论 PK 性恶论

1.两者并非是孟子和荀子强调的结论,而是各自阐述政治思想的前提。孟子借性善论来阐发仁政、内求的重要性,而荀子则借性恶论来阐发道德教化、外求的重要性。

2.人有多面性。一个人有不忍人之心与他有伤害别人的心并不冲突,两者不是非此即彼的关系。有纯良一面,也有阴暗一面,要努力把纯良扩而充之。

3.无论是向内求己还是向外接受教育,都是合理的,两种方式结合才能提高道德修养。

学以致用

小小练习

一、选择题

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也

B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达

D.苟不充之,不足以事父母

D

【解析】

A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

一、选择题

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也

B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立

D.治天下可运之掌上

A

A项,判断句,“…者,…也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“______________________”。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“__________________,_______________”形象地说明其于人的重要性。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,______________”。

人皆有不忍人之心

人之有是四端也

苟能充之

犹其有四体也

足以保四海

儒家思想

理想的社会对什么样的?人应该以怎样的姿态生存于世?

修身、立世。通过礼乐制度提高自身修养,强调人处在社会的关系中所发挥的重要作用,肯定人的自身价值,达到社会“大同”。

鲁迅的《且介亭杂文末集·这也是生活》

“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”

人活在这个世上,本就不是一个人的事,每个人都与他人有着千丝万缕的联系,国家的兴亡,匹夫有责,我们每个人的生命都与国家的命运息息相关。在遇到困难和挫折时,不要轻易放弃,要坚定信念,勇敢面对,因为我们的生命与他人相连,与国家的命运相连。

哈佛大学校长白乐瑞(Lawrence S. Bacow)莅临北京大学发表了题为《真理的追求与大学的使命》

“我们的世界是由人类活动创造的。如果我们对世界不满意,我们就应该去改变它。千万不要落入危险的思想陷阱,以为世界本来就是这样。世界永远都在改变。”

儒道的进取有为,不是莽撞天真,

而是看清了世界真相后的“明知不可为而为之”;

是“我能看清局势,依旧不服”;

是时代有自己的宏大,而我,尽力而为。

不辜负时代,更别辜负唯一的自己。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

《人皆有不忍人之心》

不忍人之心

儒

家

仁者爱人,有礼者敬人。

爱人者人恒爱之,

敬人者人恒敬之。