地理人教版八年级上册第四章第二节 农业 第2课时 优秀教案

文档属性

| 名称 | 地理人教版八年级上册第四章第二节 农业 第2课时 优秀教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 847.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-25 07:32:58 | ||

图片预览

文档简介

《农业》教学方案

(第2课时)

教学目标

1.了解我国的农业发展状况,了解农业是我国国民经济的基础。

2.掌握农业的主要部门。

3.理解因地制宜发展农业的必要性。

二、教学重点及难点

重点

因地制宜发展农业。

难点

如何因地制宜发展农业。

三、教学准备

制作PPT。

四、相关资源

制作PPT所需的资源

五、教学过程

【课堂引入】

[导入新课]

多媒体展示“中国地形图”和“中国气候类型图”。

教师:同学们,在前面我们学习过我国复杂多样的地形条件和气候条件。那么,谁愿意利用这副中国地形图再给大家介绍一下我国的地形和气候分布情况呢?(老师对参与学生给以评价、鼓励)

转折:由以上活动,我们又一次明白了我国幅员辽阔,地形条件和气候条件复杂多样,五种陆地地形我国全都俱备,沿海还有广阔的大陆架,南北、东西在气温和降水上相差也很大。这些都为我国发展多种农业类型提供了条件。

但是我国各地自然环境差异很大,每个地区都有农业发展上的优势与不足,在选择农业类型时必须考虑地域特点,才能做出合理的选择,促进农业的良性发展。即发展农业必须因地制宜。

【新知讲解】

一、发展农业要因地制宜

教师提问:怎样才能做到因地制宜?

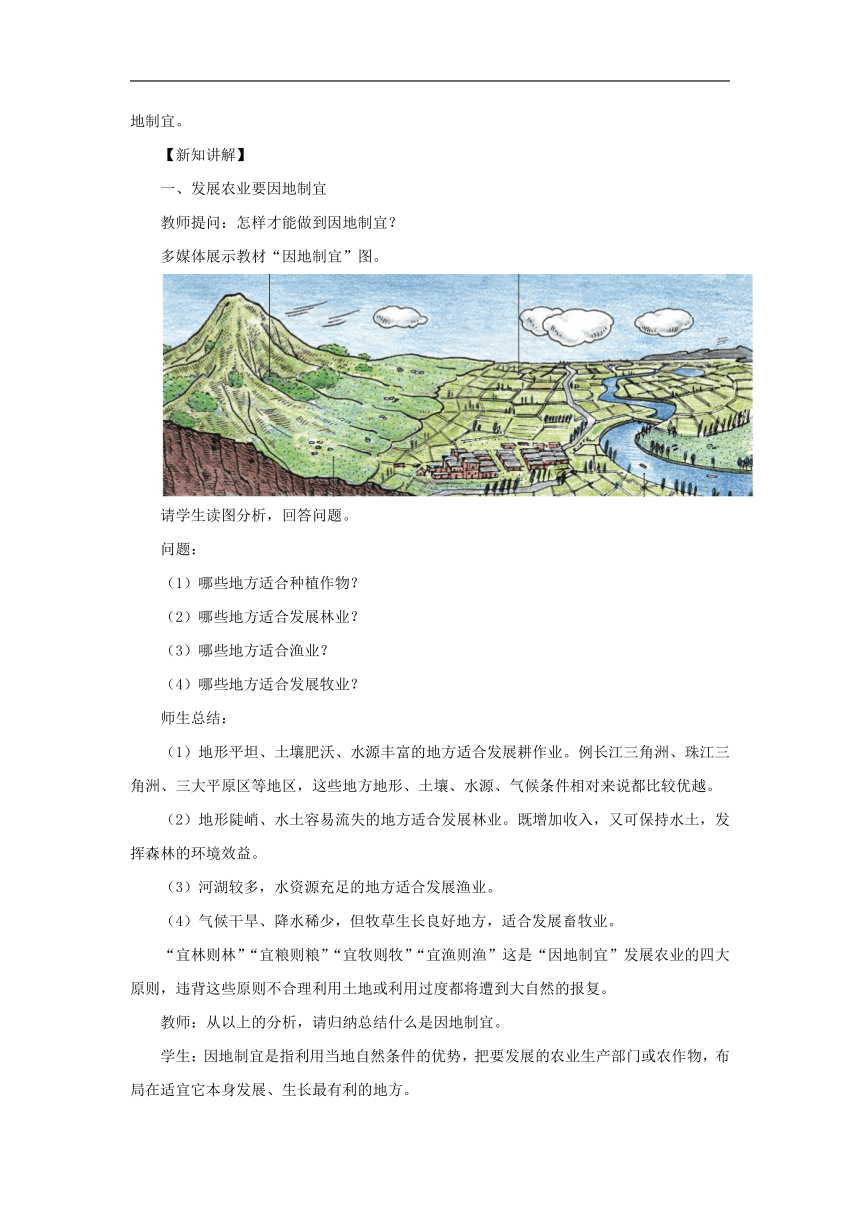

多媒体展示教材“因地制宜”图。

请学生读图分析,回答问题。

问题:

(1)哪些地方适合种植作物?

(2)哪些地方适合发展林业?

(3)哪些地方适合渔业?

(4)哪些地方适合发展牧业?

师生总结:

(1)地形平坦、土壤肥沃、水源丰富的地方适合发展耕作业。例长江三角洲、珠江三角洲、三大平原区等地区,这些地方地形、土壤、水源、气候条件相对来说都比较优越。

(2)地形陡峭、水土容易流失的地方适合发展林业。既增加收入,又可保持水土,发挥森林的环境效益。

(3)河湖较多,水资源充足的地方适合发展渔业。

(4)气候干旱、降水稀少,但牧草生长良好地方,适合发展畜牧业。

“宜林则林”“宜粮则粮”“宜牧则牧”“宜渔则渔”这是“因地制宜”发展农业的四大原则,违背这些原则不合理利用土地或利用过度都将遭到大自然的报复。

教师:从以上的分析,请归纳总结什么是因地制宜。

学生:因地制宜是指利用当地自然条件的优势,把要发展的农业生产部门或农作物,布局在适宜它本身发展、生长最有利的地方。

多媒体展示以下例子,让学生明白不同农耕区、林区,只要存在一方面自然条件差别都有可能导致农作物品种、林种的差异。

(1)桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳。为什么?(土壤差异、气候差异)

(2)我国海南岛上香蕉树、四川盆地柑橘树、山东丘陵苹果树。为什么?(热量条件的差异)

(3)我国农作物种植中,北方以小麦为主,南方以水稻为主。为什么?(水源条件差异)

教师总结:因地制宜发展农业不仅要合理选择农业生产部门,还要合理选择农业生产的品种。

提问:由以上对各种案例的分析,大家从中明白了什么道理呢?

回答:因地制宜发展农业生产尤其重要,人们不合理的行为最终必将会遭到大自然的惩罚。

教师总结:由这些例子,我们可以看出:人类既可以对不利的环境进行改造,使之朝有利的方向发展;同时不合理的行为也可能使得有利的环境变得不利。人类的生产活动一定要符合自然规律,这样才可能持续地发展下去。

多媒体展示以下资料:

我国20世纪90年代初苹果畅销,北方许多地区盲目扩大苹果的种植规模。到1996年,我国市场上苹果供过于求,不仅价格大跌,而且出现了严重的滞销局面。

提问:苹果种植规模的扩大及后来的滞销主要是受什么因素的影响?

回答:市场需求量。

承转:自然条件制约农业生产,是农业生产部门或农业品种选择必须要考虑的因素,但同时农业生产还受市场需求等一些社会经济因素的影响。我们必须综合考虑各种因素,才能做出科学的、合理的决策。

二、走科技强农之路

过渡:我国各地区因地制宜发展农业,取得了很大的成就。请你总结一下我国取得了哪些成就。

多媒体展示教材我国农业发展所取得的成就图文资料。

师生共同总结:我国农业增长方式正从广种薄收转向优质高产,优良品种不断涌现;机械化和专业化水平、生产效率不断提高;农田水利建设取得长足进步;绿色、低碳、生态农业不断推广等;

教师:我国取得了这么大的成就,功劳是谁的呢?

学生:我国依靠科学技术取得了这么大的成就。科技进步在农业发展中起着越来越重要的作用。

活动:了解科技在发展农业中的作用。

多媒体展示资料:

某中学地理小组开展了“科学技术在发展农业中的作用”的调查研究。下面是他们 整理的结论,从A、B、C中任选一项,帮助他们补充些鲜活的例子。

学生A:采用无土栽培具有节省耕地、省工省力、省水省肥、绿色环保等优点,发展前景广阔。

学生B:生物技术等用于病虫害防治,减少热农药的使用,生产出无公害产品。

学生C:生物技术和信息技术用于畜牧、养殖,实现生产过程的全流程监控,提高了畜产品的产量和质量。

小结:科学技术在我国农业发展中起着越来越重要的作用。我们必须依靠科技的优势,大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业,加快我国从农业大国向农业强国迈进的步伐。

典型例题

例1.我国牦牛主要生长在( )

A.青海牧区 B.内蒙古牧区 C.新疆牧区 D.东北平原

答案:A

解析:牦牛原是我国青藏高原一带的特产动物,分布于新疆南部、青海、西藏、甘肃西北部和四川西部等地。栖息于海拔3 000—4 000米的高山草甸地带,对高山草原环境条件有很强的适应性。内蒙古牧区的三河马、三河牛;新疆牧区的细毛羊都是当地牧区的代表。故选A。

例2.在西部实行退耕还林、还草,原因是( )

A.该地牧业发达,牲畜需要大量的饲料 B.该地人口稀少,粮食需求量少

C.该地气候干燥,生态环境脆弱 D.该地少数民族擅长种植牧草

答案:C

解析:西部地区由于气候干燥,生态环境非常脆弱,这里降水量少,地形崎岖,山地高原为主的地形都使得这里在发展种植业的时候有很大的阻碍,如果一味地继续发展种植业,只会造成这里水土流失、环境继续恶化。故选C。

六、课堂小结

人类的生产活动一定要符合自然规律,这样才可能持续地发展下去,各地区农业的发展要受自然条件和社会经济条件的影响。人类既可以对不利的环境进行改造,使之朝着有利的方向发展,同时不合理的行为也可能使得有利的环境变得不利。只有因地制宜才能发展好我国的农业。依靠科技,大力发展优质、高产、高效、生态、安全农业。

七、板书设计

一、发展农业要因地制宜

1、自然条件:地形、气候、水源、土壤等

2、社会经济条件:市场、交通、技术、政策等

3、因地制宜原则:宜林则林,宜牧则牧,宜粮则粮,宜渔则渔

二、走科技强农之路

(第2课时)

教学目标

1.了解我国的农业发展状况,了解农业是我国国民经济的基础。

2.掌握农业的主要部门。

3.理解因地制宜发展农业的必要性。

二、教学重点及难点

重点

因地制宜发展农业。

难点

如何因地制宜发展农业。

三、教学准备

制作PPT。

四、相关资源

制作PPT所需的资源

五、教学过程

【课堂引入】

[导入新课]

多媒体展示“中国地形图”和“中国气候类型图”。

教师:同学们,在前面我们学习过我国复杂多样的地形条件和气候条件。那么,谁愿意利用这副中国地形图再给大家介绍一下我国的地形和气候分布情况呢?(老师对参与学生给以评价、鼓励)

转折:由以上活动,我们又一次明白了我国幅员辽阔,地形条件和气候条件复杂多样,五种陆地地形我国全都俱备,沿海还有广阔的大陆架,南北、东西在气温和降水上相差也很大。这些都为我国发展多种农业类型提供了条件。

但是我国各地自然环境差异很大,每个地区都有农业发展上的优势与不足,在选择农业类型时必须考虑地域特点,才能做出合理的选择,促进农业的良性发展。即发展农业必须因地制宜。

【新知讲解】

一、发展农业要因地制宜

教师提问:怎样才能做到因地制宜?

多媒体展示教材“因地制宜”图。

请学生读图分析,回答问题。

问题:

(1)哪些地方适合种植作物?

(2)哪些地方适合发展林业?

(3)哪些地方适合渔业?

(4)哪些地方适合发展牧业?

师生总结:

(1)地形平坦、土壤肥沃、水源丰富的地方适合发展耕作业。例长江三角洲、珠江三角洲、三大平原区等地区,这些地方地形、土壤、水源、气候条件相对来说都比较优越。

(2)地形陡峭、水土容易流失的地方适合发展林业。既增加收入,又可保持水土,发挥森林的环境效益。

(3)河湖较多,水资源充足的地方适合发展渔业。

(4)气候干旱、降水稀少,但牧草生长良好地方,适合发展畜牧业。

“宜林则林”“宜粮则粮”“宜牧则牧”“宜渔则渔”这是“因地制宜”发展农业的四大原则,违背这些原则不合理利用土地或利用过度都将遭到大自然的报复。

教师:从以上的分析,请归纳总结什么是因地制宜。

学生:因地制宜是指利用当地自然条件的优势,把要发展的农业生产部门或农作物,布局在适宜它本身发展、生长最有利的地方。

多媒体展示以下例子,让学生明白不同农耕区、林区,只要存在一方面自然条件差别都有可能导致农作物品种、林种的差异。

(1)桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳。为什么?(土壤差异、气候差异)

(2)我国海南岛上香蕉树、四川盆地柑橘树、山东丘陵苹果树。为什么?(热量条件的差异)

(3)我国农作物种植中,北方以小麦为主,南方以水稻为主。为什么?(水源条件差异)

教师总结:因地制宜发展农业不仅要合理选择农业生产部门,还要合理选择农业生产的品种。

提问:由以上对各种案例的分析,大家从中明白了什么道理呢?

回答:因地制宜发展农业生产尤其重要,人们不合理的行为最终必将会遭到大自然的惩罚。

教师总结:由这些例子,我们可以看出:人类既可以对不利的环境进行改造,使之朝有利的方向发展;同时不合理的行为也可能使得有利的环境变得不利。人类的生产活动一定要符合自然规律,这样才可能持续地发展下去。

多媒体展示以下资料:

我国20世纪90年代初苹果畅销,北方许多地区盲目扩大苹果的种植规模。到1996年,我国市场上苹果供过于求,不仅价格大跌,而且出现了严重的滞销局面。

提问:苹果种植规模的扩大及后来的滞销主要是受什么因素的影响?

回答:市场需求量。

承转:自然条件制约农业生产,是农业生产部门或农业品种选择必须要考虑的因素,但同时农业生产还受市场需求等一些社会经济因素的影响。我们必须综合考虑各种因素,才能做出科学的、合理的决策。

二、走科技强农之路

过渡:我国各地区因地制宜发展农业,取得了很大的成就。请你总结一下我国取得了哪些成就。

多媒体展示教材我国农业发展所取得的成就图文资料。

师生共同总结:我国农业增长方式正从广种薄收转向优质高产,优良品种不断涌现;机械化和专业化水平、生产效率不断提高;农田水利建设取得长足进步;绿色、低碳、生态农业不断推广等;

教师:我国取得了这么大的成就,功劳是谁的呢?

学生:我国依靠科学技术取得了这么大的成就。科技进步在农业发展中起着越来越重要的作用。

活动:了解科技在发展农业中的作用。

多媒体展示资料:

某中学地理小组开展了“科学技术在发展农业中的作用”的调查研究。下面是他们 整理的结论,从A、B、C中任选一项,帮助他们补充些鲜活的例子。

学生A:采用无土栽培具有节省耕地、省工省力、省水省肥、绿色环保等优点,发展前景广阔。

学生B:生物技术等用于病虫害防治,减少热农药的使用,生产出无公害产品。

学生C:生物技术和信息技术用于畜牧、养殖,实现生产过程的全流程监控,提高了畜产品的产量和质量。

小结:科学技术在我国农业发展中起着越来越重要的作用。我们必须依靠科技的优势,大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业,加快我国从农业大国向农业强国迈进的步伐。

典型例题

例1.我国牦牛主要生长在( )

A.青海牧区 B.内蒙古牧区 C.新疆牧区 D.东北平原

答案:A

解析:牦牛原是我国青藏高原一带的特产动物,分布于新疆南部、青海、西藏、甘肃西北部和四川西部等地。栖息于海拔3 000—4 000米的高山草甸地带,对高山草原环境条件有很强的适应性。内蒙古牧区的三河马、三河牛;新疆牧区的细毛羊都是当地牧区的代表。故选A。

例2.在西部实行退耕还林、还草,原因是( )

A.该地牧业发达,牲畜需要大量的饲料 B.该地人口稀少,粮食需求量少

C.该地气候干燥,生态环境脆弱 D.该地少数民族擅长种植牧草

答案:C

解析:西部地区由于气候干燥,生态环境非常脆弱,这里降水量少,地形崎岖,山地高原为主的地形都使得这里在发展种植业的时候有很大的阻碍,如果一味地继续发展种植业,只会造成这里水土流失、环境继续恶化。故选C。

六、课堂小结

人类的生产活动一定要符合自然规律,这样才可能持续地发展下去,各地区农业的发展要受自然条件和社会经济条件的影响。人类既可以对不利的环境进行改造,使之朝着有利的方向发展,同时不合理的行为也可能使得有利的环境变得不利。只有因地制宜才能发展好我国的农业。依靠科技,大力发展优质、高产、高效、生态、安全农业。

七、板书设计

一、发展农业要因地制宜

1、自然条件:地形、气候、水源、土壤等

2、社会经济条件:市场、交通、技术、政策等

3、因地制宜原则:宜林则林,宜牧则牧,宜粮则粮,宜渔则渔

二、走科技强农之路